第一章 原子结构与性质 测试题 2022-2023学年高二下学期化学人教版(2019)选择性必修2(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一章 原子结构与性质 测试题 2022-2023学年高二下学期化学人教版(2019)选择性必修2(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 454.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-20 22:10:11 | ||

图片预览

文档简介

第一章《原子结构与性质》测试题

一、单选题(共12题)

1.下列有关实验操作和现象及结论均正确的是

选项 实验操作及现象 实验结论

A 常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中,观察到前者反应速率更快 锌比铝活泼

B 将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡 氯的非金属性大于碳

C 向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴如BaCl2。溶液,出现白色沉淀 溶液X中一定含有

D 向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝 该溶液中一定含有

A.A B.B C.C D.D

2.短周期主族元素X、Y、Z、R的原子序数依次增大,X是基态原子只有一种形状的轨道填有电子的非金属元素;Y的基态原子的核外所有的电子层共有3个不同的能级,各能级中电子数相等;Z与Y同周期,其第一电离能高于同周期与之相邻的元素;R的基态原子的核外电子共占据7个原子轨道。下列说法正确的是

A.原子半径:R>Z>Y>X

B.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强

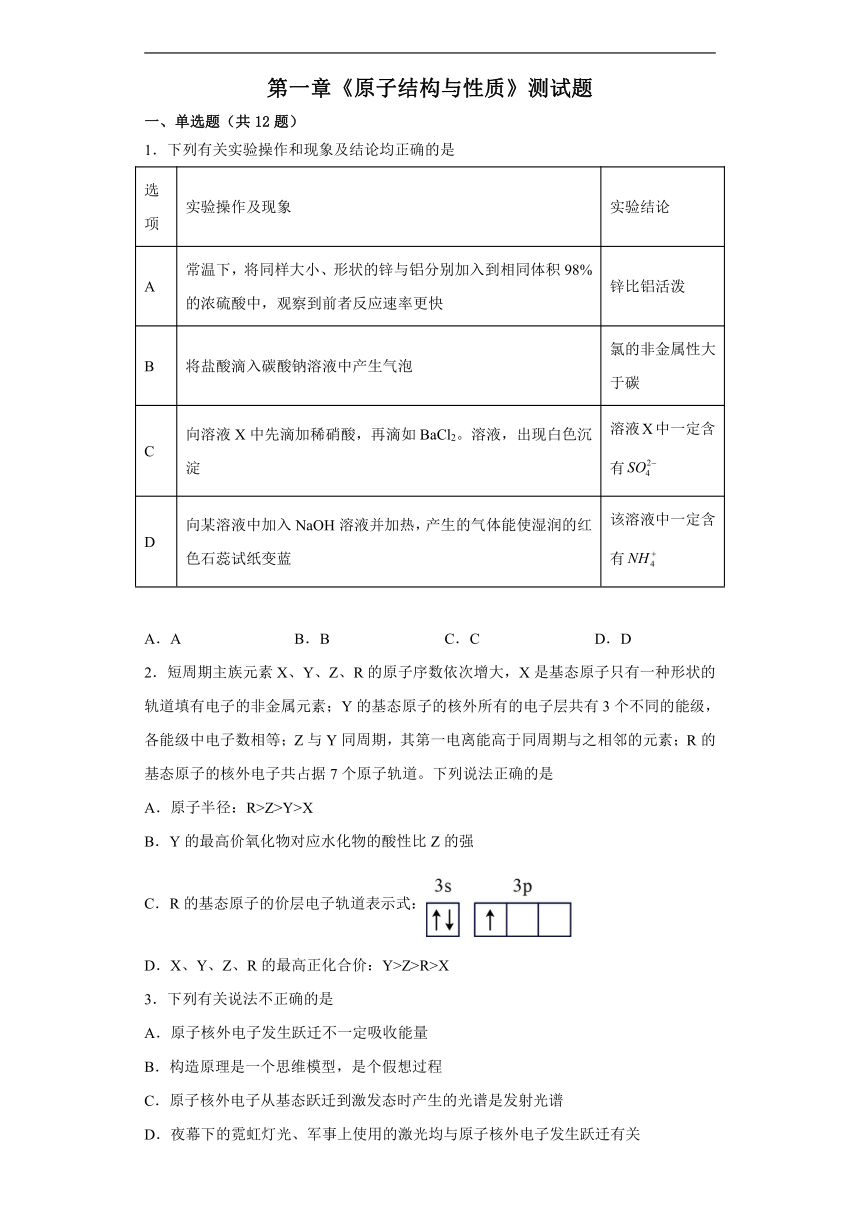

C.R的基态原子的价层电子轨道表示式:

D.X、Y、Z、R的最高正化合价:Y>Z>R>X

3.下列有关说法不正确的是

A.原子核外电子发生跃迁不一定吸收能量

B.构造原理是一个思维模型,是个假想过程

C.原子核外电子从基态跃迁到激发态时产生的光谱是发射光谱

D.夜幕下的霓虹灯光、军事上使用的激光均与原子核外电子发生跃迁有关

4.砹是核电荷数最大的卤素,根据同族元素性质的相似性和递变规律推断,砹最不可能具有的性质是

A.砹的单质是一种深色固体 B.不溶解水

C.的稳定性比强 D.的还原性比强

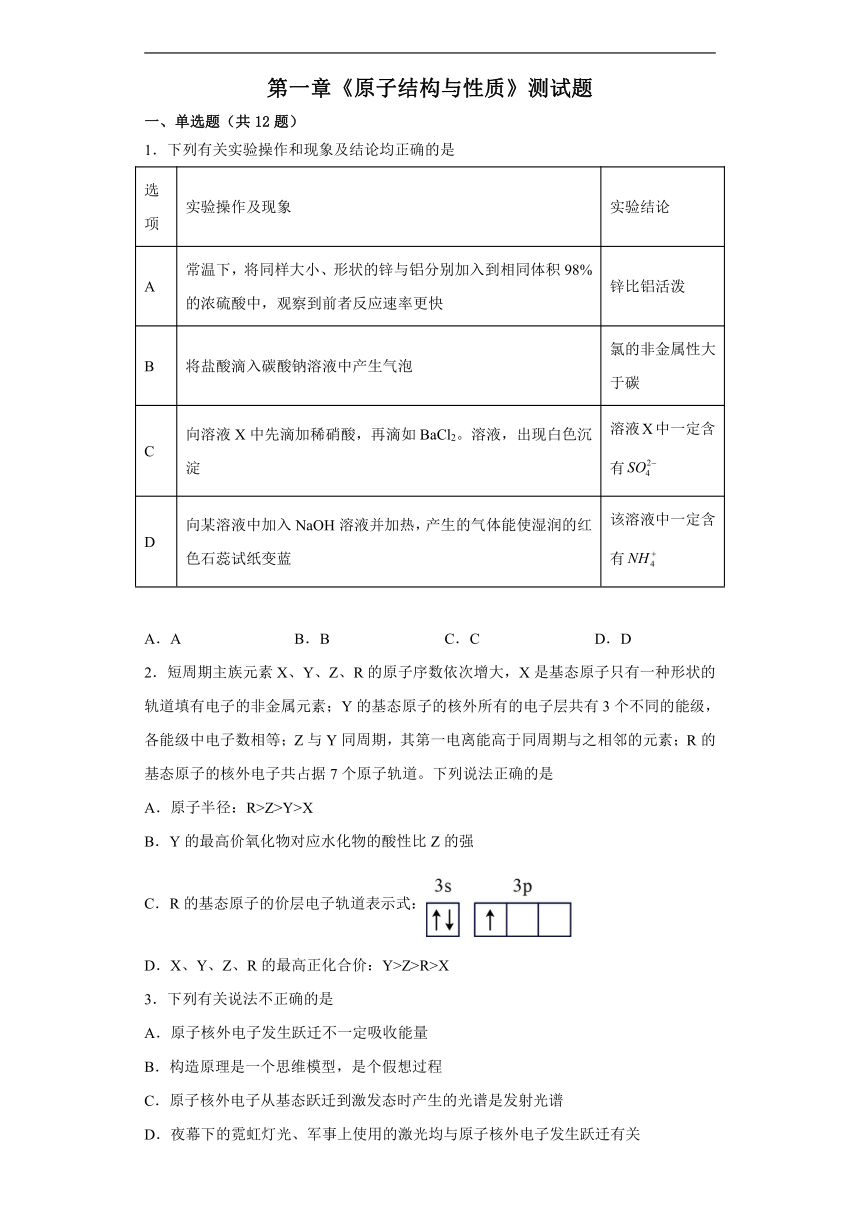

5.图1和图2分别是1s电子的概率密度分布图和电子云轮廓图。

下列有关认识正确的是

A.图1中的每个小黑点表示1个电子

B.图2表示1s电子只能在球体内出现

C.图2表明1s电子云轮廓图呈圆形,有无数对称轴

D.图1中的小黑点的疏密表示电子在核外空间某处单位体积内出现机会的多少

6.“青年化学家元素周期表”由IUPAC发起,其中中国学者雷晓光、姜雪峰、刘庄分别成为“N、S、”元素的代言人。下列有关说法正确的是

A.与互为同位素 B.硫离子的结构示意图:

C.的电子数为10 D.中为价

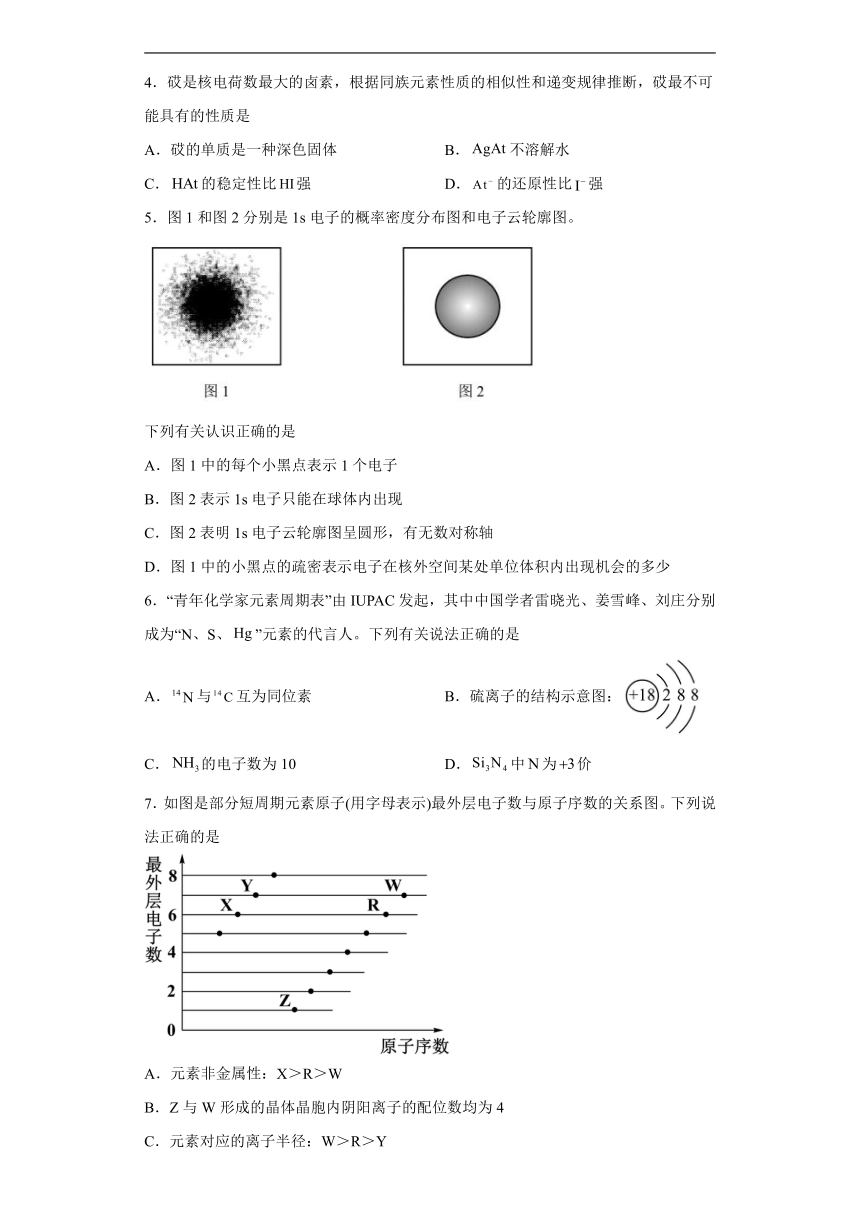

7.如图是部分短周期元素原子(用字母表示)最外层电子数与原子序数的关系图。下列说法正确的是

A.元素非金属性:X>R>W

B.Z与W形成的晶体晶胞内阴阳离子的配位数均为4

C.元素对应的离子半径:W>R>Y

D.X、Z形成的化合物中可能含有共价键

8.已知A、B、C、D、E是原子序数依次增大且位于周期表中前四周期的元素,其中A、B、C是同一周期的非金属元素,化合物DC为离子化合物,D的二价阳离子与C的阴离子具有相同的电子层结构,为非极性分子,B、C的氢化物的沸点比它们同族相邻周期元素氢化物的沸点高,E的基态原子中有6个未成对电子。下列说法正确的是

A.A、B、C三种元素的第一电离能依次增大

B.D的二价阳离子半径比C的阴离子半径大

C.元素C与氢元素按原子个数比1∶1形成的化合物是非极性分子

D.E的基态原子的价层电子排布为

9.为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.中含有的键数为

B.核素发生裂变反应:,净产生的中子()数为

C.将与混合光照,充分反应后,生成的分子数为

D.由和组成的混合气体中含有的电子数为

10.短周期主族元素X、Y、Z、W、Q、R的原子序数依次增大,其中只有Z和W是金属元素。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y是地壳中含量最高的元素,Z的原子半径是短周期主族元素中最大的,Q与Y同族。下列说法一定正确的是

A.简单离子半径的大小顺序:W>Q>R>Y

B.W的最高价氧化物的水化物是两性氢氧化物

C.X的最简单氢化物沸点低于Y的最简单氢化物沸点

D.Z2Y2和QY2均具有漂白性,且漂白原理相同

11.下列说法不正确的是

A.某外围电子排布为基态原子,该元素位于周期表中第六周期第IIIB族

B.在元素周期表中,d区和ds区的元素都是金属元素

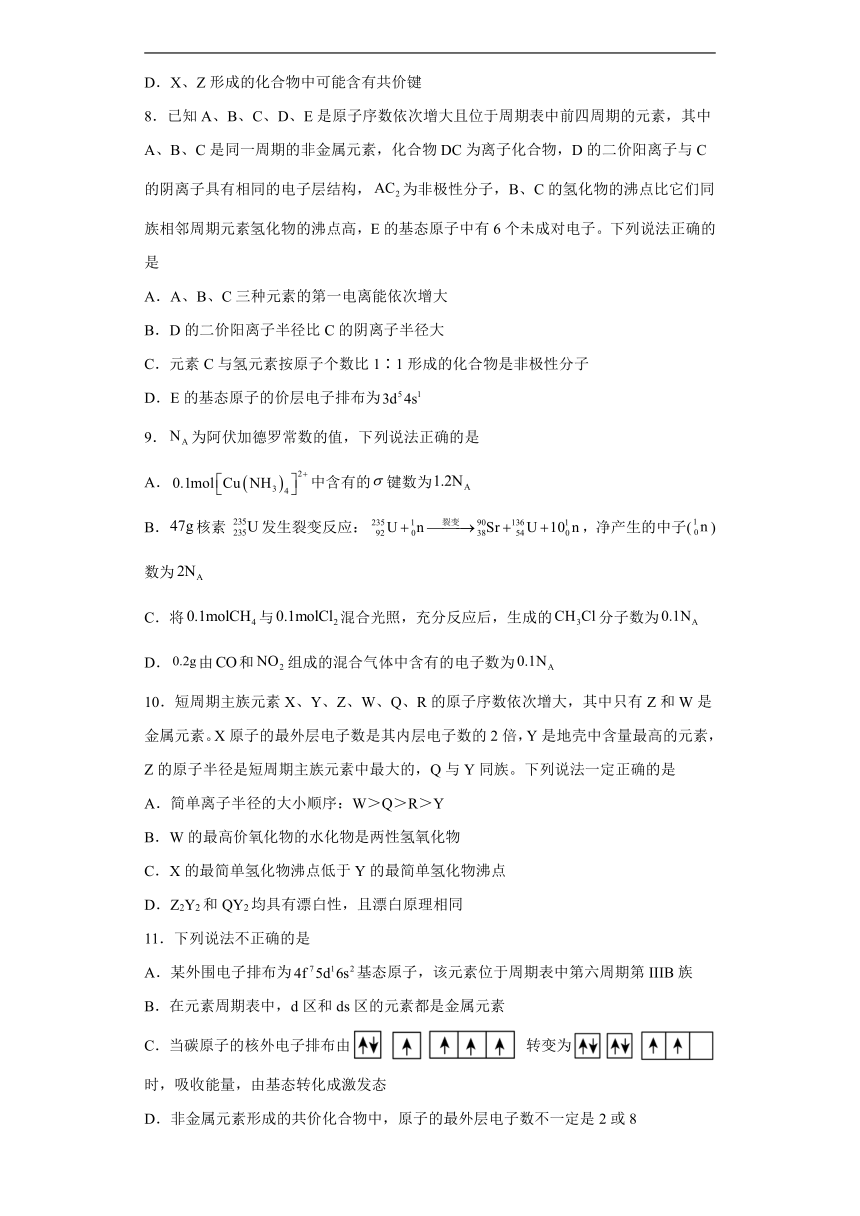

C.当碳原子的核外电子排布由 转变为 时,吸收能量,由基态转化成激发态

D.非金属元素形成的共价化合物中,原子的最外层电子数不一定是2或8

12.下列叙述正确的是

A.钠的焰色反应是电子由基态转化成激发态释放能量产生的

B.基态铬原子的电子排布式是1s22s22p63s23p64s13d5

C.[Ar]3d64s2是基态原子的电子排布式

D.基态氮原子的轨道表示式是

二、非选择题(共10题)

13.X是第四周期中未成对电子数最多的元素

(1)X是___________(填元素符号)。

(2)它位于___________族,属于___________区。

(3)它的核外电子排布式是___________,价层电子的轨道表示式___________。

(4)它有___________个能层,___________个能级。

(5)价层电子排布式的特点是___________。

14.A、B、C、D、E、F为六种20号以前的元素,其核电荷数依次增大,A、B同周期,两者相隔一元素;B、D同主族相邻,A、B、D三种元素的核电荷数之为和30。C、E能形成CE型离子化合物。F的次外层有8个电子,已知它的最外层不止一个电子。回答:

(1)写出各元素名称:A___; B___;C___;D___;E____;F____;

(2)A、D、E最高价氧化物的水化物酸性由强到弱的顺序(填化学式):___________;

(3)比较A、B气态氢化物的稳定性(填化学式):_____________ ;

(4)比较D、E氢化物的还原性(填化学式):_____________________。

15.根据题意,完成下列填空:

(1)基态铜离子的核外电子排布式为___________,

(2)通常制造的农药含元素F、P、S、Cl,四种元素的电负性从大到小的顺序为___________;第一电离能从大到小的顺序为___________。

(3)第二周期中,第一电离能介于B和N之间的元素共有___________种。

(4)第四周期中,原子核外电子排布有两个未成对电子的元素有___________种。

(5)向FeCl3溶液中滴加NaHCO3溶液,有沉淀和气体生成的离子方程式___________。

16.某研究性学习小组设计了一组实验验证元素周期律。

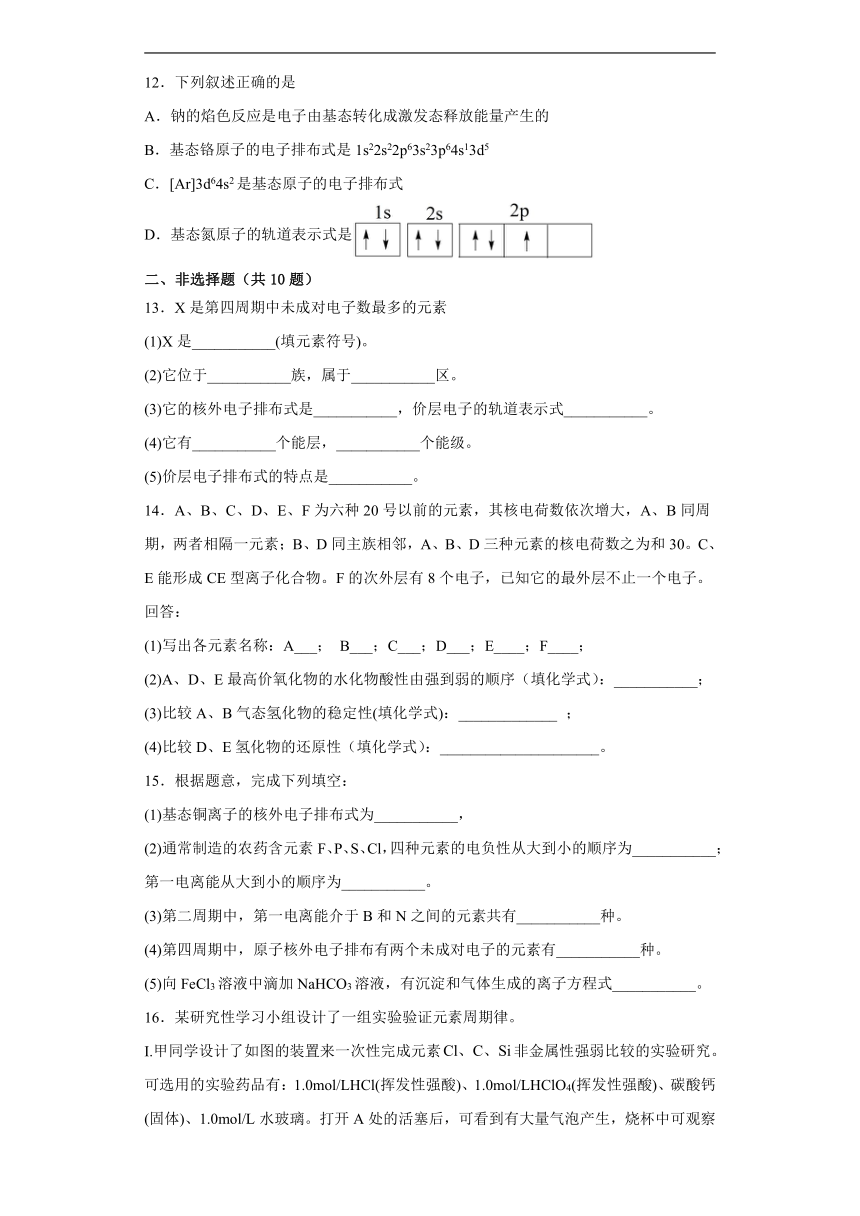

Ⅰ.甲同学设计了如图的装置来一次性完成元素非金属性强弱比较的实验研究。

可选用的实验药品有:1.0mol/LHCl(挥发性强酸)、1.0mol/LHClO4(挥发性强酸)、碳酸钙(固体)、1.0mol/L水玻璃。打开A处的活塞后,可看到有大量气泡产生,烧杯中可观察到白色沉淀生成。

(1)图一中A的仪器名称为___________,所装的试剂为___________(只填化学式)。

(2)B中发生反应的离子方程式为___________。

(3)乙同学认为甲同学设计的实验不够严谨,应在B和C之间增加一个洗气装置,洗气瓶中盛装的液体为___________

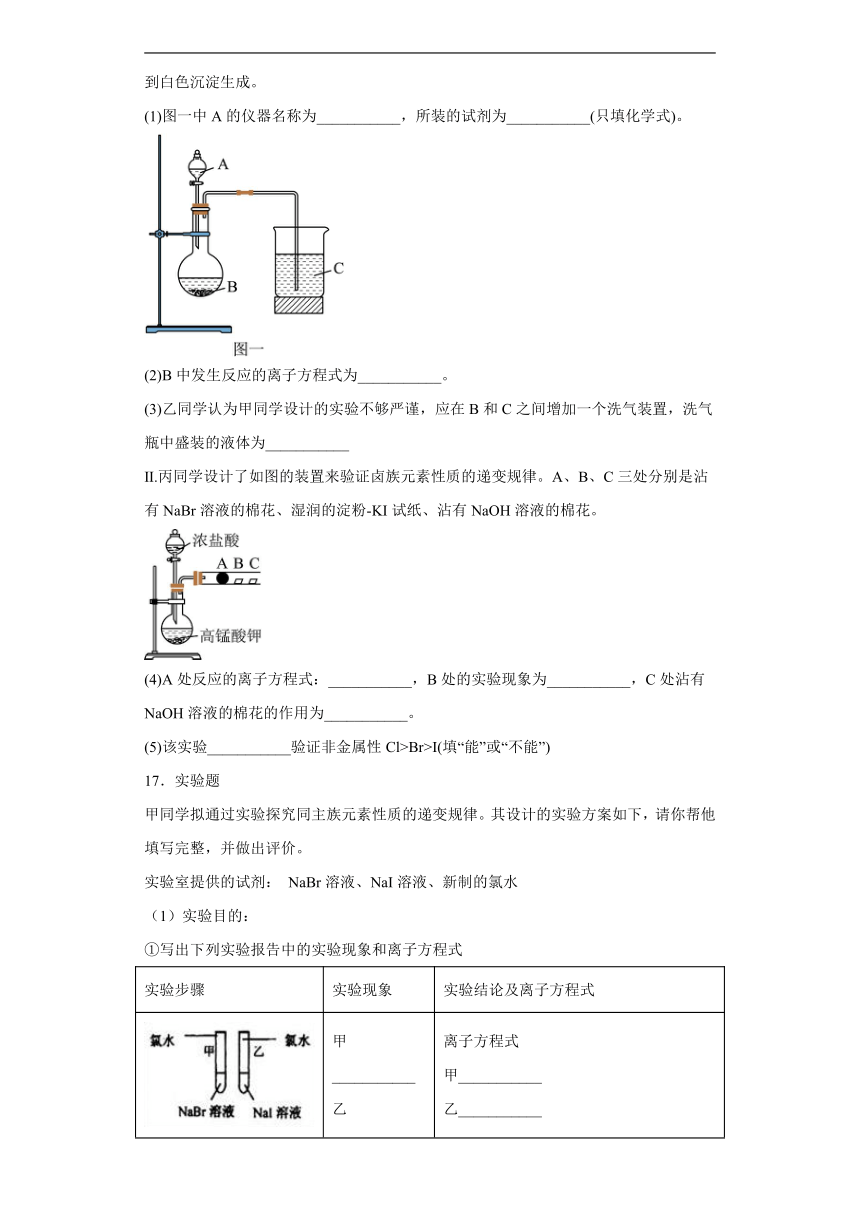

Ⅱ.丙同学设计了如图的装置来验证卤族元素性质的递变规律。A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉-KI试纸、沾有NaOH溶液的棉花。

(4)A处反应的离子方程式:___________,B处的实验现象为___________,C处沾有NaOH溶液的棉花的作用为___________。

(5)该实验___________验证非金属性Cl>Br>I(填“能”或“不能”)

17.实验题

甲同学拟通过实验探究同主族元素性质的递变规律。其设计的实验方案如下,请你帮他填写完整,并做出评价。

实验室提供的试剂: NaBr溶液、NaI溶液、新制的氯水

(1)实验目的:

①写出下列实验报告中的实验现象和离子方程式

实验步骤 实验现象 实验结论及离子方程式

甲___________ 乙___________ 离子方程式 甲___________ 乙___________ 结论:卤素单质的氧化性由强到弱的顺序为Cl2>Br2>I2

②【评价】甲同学设计的实验方案的合理性是___________(填序号)

A.非常合理 B.部分合理 C. 完全不合理

③【补充和完善】上一题②中若选A,则此项不用再作答,若选B或C,则完成实验还需要的试剂是___________。

(2)下表是元素周期表主族元素的一部分,短周期元素X的最高正化合价是+5,Y的单质可在空气中燃烧。

W X Y

Z

请回答下列问题:

①写出Z的原子结构示意图:__________________。

②探究同主族元素性质的一些共同规律,是学习化学的重要方法之一。在下表中列出对H2ZO3各种不同化学性质的推测,举例并写出相应的化学方程式(化学方程式中用Z表示即可) _____

编号 性质推测 化学方程式

示例 氧化性 H2ZO3+4HI===Z↓+2I2+3H2O

1

2

③由C、O和Y三种元素组成的化合物COY中,所有原子的最外层都满足8电子结构。写出该化合物的电子式:__________________。

18.某学生在做同一主族元素性质的递变规律的实验时,自己设计了一套实验方案,并记录了有关实验现象。现在请你帮助该学生整理并完成实验报告。

(1)实验目的:探究同一主族元素性质的递变规律。

(2)实验用品

仪器:试管、胶头滴管。

药品:新制的氯水、新制的溴水、溴化钠溶液、碘化钠溶液、四氯化碳。

(3)实验内容(在表中横线处填写相关内容):

序号 实验方案 实验现象

① 向盛有少量溴化钠溶液的试管中滴加少量新制的氯水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 液体分为两层,下层呈__________色

② 向盛有少量碘化钠溶液的试管中滴加少量新制的溴水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 液体分为两层,下层呈__________色

(4)实验结论:___________。

(5)问题和讨论:

①上述两个实验中发生反应的离子方程式分别为___________、__________。

②请用本章所学内容简单说明得出上述结论的原因_____________。

19.某金属元素X原子的核外电子数等于核内中子数,取该元素的单质0.6 g与足量的氧气充分反应,可得到1.0 g氧化物XO。试通过计算推导出该元素在元素周期表中的位置。

20.回答下列问题:

(1)在下列物质中,可以导电的是_______(填序号,下同),是电解质的有_______。

①氯化钠晶体②熔融的氢氧化钠③Cu④酒精⑤Na2SO4溶液⑥液氨⑦稀盐酸⑧BaSO4晶体

(2)某气体在标准状况下的密度为1.25g/L,则14g该气体所含有的物质的量为_______。

(3)从400mL2.0mol·L-1的Al2(SO4)3溶液中取出10mL,将这10mL溶液用水稀释到100mL,所得溶液中的物质的量浓度为_______mol·L-1。

(4)已知Mm+与Nn-具有相同的电子层结构(核外电子排布相同),若N的核电荷数为a,M的质量数为A,则M的中子数为_______。

21.一定质量的某金属X和足量的稀H2SO4反应共有0.3mol电子发生转移,生成6.02×1022个 Xn+ ,这些阳离子共有1.3×6.02×1023个质子、1.4×6.02×1023个中子。

(1)求Z、n和A的值。(写过程)

(2)写出该金属与NaOH溶液反应的化学方程式。

22.I按要求填空

(1)乳酸CH3-CH(OH)-COOH_______(填“有”或“无”)手性碳。

(2)指出配合物K3[Co(CN)6]中的中心离子、配体及其配位数:_____、_____、_____。

II.已知A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数依次增加。其中A与B、A与D在周期表中位置相邻,A原子核外有两个未成对电子,B元素的第一电离能比同周期相邻两种元素都大,C原子在同周期原子中半径最大(稀有气体除外);E与C位于不同周期,E原子核外最外层电子数与C相同,其余各层电子均充满。请根据以上信息,回答下列问题:(答题时A、B、C、D、E用所对应的元素符号表示)

(3)A、B、C、D四种元素电负性由大到小排列顺序为_______。

(4)B的简单氢化物的空间构型为_______。

(5)E核外电子排布式是_______,E的某种化合物的结构如下图所示。

微粒间的相互作用包括化学键和分子间相互作用力,此化合物中各种粒子间有_______共4中不同的相互作用力。

(6)A与B的气态氢化物的稳定性_______更高,A与D的气态氢化物的沸点_______更高。

(7)A的最高价氧化物中,中心原子的杂化类型为_______,空间构型为_______。

参考答案:

1.D

A.常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,故A错误;

B.比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,故B错误;

C.向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴加BaCl2,出现白色沉淀,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有,故C错误;

D.氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中一定含有,故D正确;

答案为D。

2.C

短周期主族元素X、Y、Z、R的原子序数依次增大,X是基态原子只有一种形状的轨道填有电子的非金属元素,则X为H元素;Y的基态原子的核外所有的电子层共有3个不同的能级,各能级中电子数相等,则Y为C元素;Z与Y同周期,其第一电离能高于同周期与之相邻的元素,则Z为N元素;R的基态原子的核外电子共占据7个原子轨道,则R为Al元素。

A.同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则氮原子的原子半径小于碳原子,故A错误;

B.同周期元素,从左到右元素的非金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,则碳酸的酸性弱于硝酸,故B错误;

C.铝元素的原子序数为13,基态原子的价电子排布式为3S23P1,则价层电子轨道表示式为,故C正确;

D.H、C、N、Al的最高正化合价分别为+1价、+4价、+5价、+3价,则元素最高正化合价的顺序为N>C>Al>H,故D错误;

故选C。

3.C

A.原子核外电子由低能量状态向高能量状态跃迁时会吸收能量,而由高能量状态向低能量状态跃迁时会释放能量,因此原子核外电子发生跃迁不一定吸收能量,A正确;

B.原子核外电子比较多时,根据电子能力的高低及离核的远近,将原子核外电子运动的空间分成不同的层次,电子可看作是在这些能力不同的区域运动,在一个轨道上最多可容纳2个自旋方向相反的电子存在,因此构造原理是一个思维模型,是个假想过程,B正确;

C.原子核外电子从基态跃迁到激发态时产生的光谱是吸收光谱,C错误;

D.电子跃迁本质上是组成物质的粒子(原子、离子或分子)中电子的一种能量变化,焰色反应、激光、霓虹灯光时原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出,因而能使火焰呈现颜色,与电子跃迁有关,D正确;

故合理选项是C。

4.C

A.根据卤化银的颜色规律判断砹化银的颜色较深,选项A正确;

B.因AgCl不溶于水,同主族元素的化合物的性质相似,则AgAt不溶于水,选项B正确;

C.碘和砹均位于同一主族,碘位于第五周期,砹位于第六周期,从上到下非金属逐渐减弱,砹的氢化物不如碘化氢稳定,选项C错误;

D.同一主族元素中,阴离子的还原性随着原子序数的增大而增强,所以At-的还原性强于I-的还原性,选项D正确;

答案选C。

5.D

A.小黑点表示电子出现的几率,黑点越密集表示电子出现的概率越大,A错误;

B.图2是电子云轮廓图,取电子云的90%的部分即出现概率较大的部分,界面外出现电子的概率为10%,即1s电子可能出现在球体外,B错误;

C.1s轨道呈空间上的球形,而不是圆形,C错误;

D.电子云就是用小黑点的疏密来表示电子出现概率大小的一种图形,D正确;

综上所述答案为D。

6.C

A.具有相同质子数、不同中子数的同一原子的不同核素互称同位素,与为两种不同的元素,不是同位素,A错误;

B.硫离子核内有16个质子,其结构示意图为,B错误;

C.N原子核外有7个电子,H原子核外有1个电子,故的电子数为10,C正确;

D.由于N的非金属强于Si,故中Si显+4价,N显-3价,D错误;

故选C。

7.D

【解析】都是短周期元素,由最外层电子数与原子序数关系可知,X、Y处于第二周期,X的最外层电子数为6,故X为O元素,Y的最外层电子数为7,故Y为F元素; Z、R、W处于第三周期,最外层电子数分别为1、6、7,故Z为Na元素、R为S元素、W为Cl元素,据此解答。

A.同周期元素从左到右非金属性逐渐增强,应为Cl > S,故A错误;

B.Z与W形成的是NaCl,Na+和Cl-的配位数为6,故B错误;

C.核外电子排布相同的离子核电荷数越大离子半径越小,半径Cl- < S2-,故C错误;

D.X、Z形成的化合物如为Na2O2,可含有共价键,故D正确;

故选D。

8.D

化合物DC为离子化合物,D2+与C2-具有相同的电子层结构,说明C是D上一周期的非金属,且C为-2价,为第ⅥA族元素,则C应为O元素,D为Mg元素,为非极性分子,应为,则A为C元素,从而推知B为N元素,E的基态原子中有6个未成对电子,则其核外电子排布式为,为Cr元素。

A.A、B、C分别为C、N、O,同一周期元素的第一电离能随着原子序数增大而增大,但第IIA族、第VA族元素第一电离能大于其相邻元素,则第一电离能:N>O>C,即B>C>A,故A错误;

B.D2+为Mg2+,C2-为O2-,Mg2+、O2-具有相同的电子层结构,Mg的核电荷数大于O,则离子半径:O2-> Mg2+,故B错误;

C.C为O元素,O与氢元素按原子个数比1∶1形成的化合物为H2O2,H2O2的结构像一本打开的书,O-O在书的夹缝中,2个H在两个书面上,书面间有一定角度,正负电荷中心不重合,为极性分子,故C错误;

D.E为Cr元素,其核外电子排布式为,价层电子排布为,故D正确;

答案选D。

9.D

A.中含有的键包括键和N与形成的配位键,故中含有的键数为,A错误;

B.47g核素的物质的量为0.2mol,根据该裂变反应可知净产生的中子数为,B错误;

C.甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应,生成的卤代烃不止一种,因此生成的分子数小于,C错误;

D.28g(即)中含有电子,46g(即)中含有电子,两种气体的质量(以克为单位时)的数值均为电子的物质的量的数值的2倍,故0.2g由和组成的混合气体中含有的电子数为,D正确;

故答案为:D。

10.C

X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,核外有6个电子,为C;Y是地壳中含量最高的元素,Y为O;Q与Y同族,则Q为S,R原子序数大于S,且为短周期,为Cl;Z的原子半径是短周期主族元素中最大的,Z为Na;W为金属,为Mg或Al,X、Y、Z、W、Q、R分别为C、O、Na、Mg或Al、S、Cl。

A.Y、W、Q、R分别为O、Mg或Al、S、Cl,具有相同核外电子排布的简单离子,序数越大,半径越小,则半径的大小顺序:S2->Cl->O2->Mg2+或Al3+,A说法错误;

B.W若为Mg,则氧化物为碱性氧化物,不是两性氧化物,B说法错误;

C.X的最简单氢化物为CH4,Y的最简单氢化物为H2O,H2O分子间存在氢键,沸点高于CH4,C说法正确;

D.Z2Y2为Na2O2,QY2为SO2,都具有漂白性,但是过氧化钠为氧化漂白,二氧化硫为化合漂白,漂白原理不同,D说法错误;

答案为C。

11.C

A.由外围电子排布为4f75d16s2基态原子,判断此元素位于周期表中第六周期第ⅢB族,A正确;

B. d区和ds区的元素包括副族元素除镧系元素和锕系元素,全部是金属元素,B正确;

C.碳原子的核外电子排布为:1s22s22p2,该原子处于基态,当核外电子排布为1s22s12p3,该原子处于激发态,所以由碳原子的核外电子排布由转变为的过程为由激发态变为基态,释放能量,C错误;

D.非金属元素形成的共价化合物中,原子的最外层电子数除了2或8外,像一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等均不符合2或8电子结构,D正确;

答案为C。

12.C

A.钠的焰色反应是电子由基态转化成激发态吸收能量产生的,选项A错误;

B.Cr为24号元素,原子核外有24个电子,根据能量最低原理、泡利原理和洪特规则,其核外电子排布式为: 1s22s22p63s23p63d54s1,选项B错误;

C.电子排布式[Ar]3d64s2是符合能量最低原理,所以[Ar]3d64s2是基态原子的电子排布式,选项C正确;

D.基态氮原子核外电子总数为7,2p轨道3个电子各占据1个轨道,正确的轨道表示式是 ,选项D错误;

答案选C。

13.(1)Cr

(2) ⅥB d

(3) 1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1

(4) 4 7

(5)3d和4s能级上均为半充满的稳定结构

X是第四周期中未成对电子数最多的元素即价电子为3d54s1,故为24号元素Cr,据此分析解题。

(1)

由分析可知,X是24号元素,元素符号为Cr,故答案为:Cr;

(2)

24号元素Cr,位于ⅥB族,属于d区,故答案为:ⅥB;d;

(3)

由分析可知,X为24号元素,故它的核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1,价层电子的轨道表示式为:,故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1;;

(4)

Cr原子原子核外共有4个能层,有1s、2s、2p、3s、3p、3d、4s共7个能级,故答案为:4;7;

(5)

Cr的价电子排布式为:3d54s1,故其价层电子排布式的特点是3d和4s能级上均为半充满的稳定结构,故答案为:3d和4s能级上均为半充满的稳定结构。

14. 碳 氧 钠 硫 氯 钙 HClO4>H2SO4>H2CO3 H2O>CH4 H2S>HCl

设B的原子序数为x,因A、B同周期,两者相隔一元素,且原子序数A根据上述分析可知:A是C元素,B是O元素,C是Na元素,D是S元素,E是Cl元素,F是Ca元素。

(1)A、B、C、D、E、F为六种元素的名称分别为:碳、氧、钠、硫、氯、钙;

(2)A、D、E最高价氧化物的水化物分别为:H2CO3、H2SO4、HClO4,根据元素的非金属性越强,其对应元素最高价氧化物的水化物的酸性越强,由于元素的非金属性Cl>S>C,所以三种酸的酸性由强到弱的顺序为:HClO4>H2SO4>H2CO3;

(3)根据元素的非金属性越强,其相应的氢化物越稳定,由于元素的非金属性O>C,所以氢化物的稳定性H2O>CH4;

(4)元素的非金属性越强,其相应的氢化物的的还原性就越弱,由于元素的非金属性Cl>S,所以氢化物的还原性:H2S>HCl。

15.(1)1s22s22p63s23p63d9

(2) F>Cl>S>P F>Cl>P>S

(3)3

(4)4

(5)Fe3++3=Fe(OH)3↓+3CO2↑

(1)

Cu位于周期表中第4周期第I B族,所以基态铜原子的核外电子排布式为:1s2s22p63s23p63d104s1,所以铜离子核外电子排布式:1s22s22p63s23p63d9;

(2)

同周期自左而右电负性增大、同主族自上而下电负性减小,故电负性:F>Cl>S>P;同周期随原子序数增大元素第一电离能呈增大趋势,P元素原子2p能级为半充满稳定结构,第一电离能高于同周期相邻元素的,同主族自上而下第一电离能减小,故第一电离能:F>Cl>P>S;

(3)

同周期随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势 ,当IA族的s能级为全满稳定状态,V A族的p能级为半满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素的,故第一电离能介于B、N之间的第二周期元素有Be、C、O三种元素;

(4)

四周期中,有2个未成对电子的元素有Ti、Ni、Se、As原子未成对电子数为2,第四周期中,原子核外电子排布有两个未成对电子的元素有4种;

(5)

向FeCl3溶液中滴加NaHCO3溶液,铁离子和碳酸氢根离子之间可以发生双水解反应生成氢氧化铁沉淀和二氧化碳气体,该反应的离子方程式为:Fe3++3=Fe(OH)3↓+3CO2↑。

16.(1) 分液漏斗

(2)

(3)饱和NaHCO3溶液

(4) 变为蓝色 吸收多余,防止污染空气

(5)不能

Ⅰ. 要对元素非金属性强弱比较,则用最高价氧化物对应水化物的酸性强弱来进行比较,即强酸制弱酸。A为分液漏斗,打开A处的活塞高氯酸与碳酸钙发生反应生成二氧化碳(混有挥发的HCl),气体进入装有水玻璃的C装置中生成白色沉淀:硅酸;

Ⅱ. 浓盐酸与高锰酸钾溶液反应制得氯气,氯气与NaBr、KI均可发生氧化还原反应,氢氧化钠溶液的棉花用于氯气的尾气吸收。

(1)图示中仪器A即(球形)分液漏斗应盛装高氯酸,B中装碳酸钙,则高氯酸与碳酸钙反应生成二氧化碳,生成的二氧化碳再与硅酸钠反应,生成白色沉淀硅酸,故答案为:(球形)分液漏斗;

(2)由(1)分析可知B中为高氯酸与碳酸钙反应生成二氧化碳水和高氯酸钙,则其离子方程式为:;

(3)由于高氯酸具有挥发性,高氯酸与碳酸钙反应制取的二氧化碳中混有挥发的高氯酸,从而影响实验结果的判断,所以应除去高氯酸。应在B和C之间增加一个洗气装置,洗气瓶中盛装的液体为饱和碳酸氢钠溶液,饱和的碳酸氢钠溶液不仅不与二氧化碳反应,且能与高氯酸反应生成二氧化碳;

(4)圆底烧瓶中为浓盐酸与高锰酸钾发生氧化还原反应生成氯气,生成的氯气分别与A、B、C三个位置的物质发生反应。由三处分别是沾有溶液的棉花、湿润的淀粉试纸、沾有溶液的棉花。则A处为氯气与溶液生成溴单质与氯化钠,即;B处为氯气或A处生成的溴单质与碘化钾溶液反应生成单质的碘,从而使淀粉变蓝;C处氢氧化钠溶液能与氯气等卤素单质反应,从而避免其污染空气,故答案为:;变蓝;吸收多余,防止污染空气;

(5)实验中B处使湿润的淀粉试纸变蓝的碘单质,主要为氯气与碘化钾反应生成的单质碘,所以不能验证非金属性,故答案为:不能。

17. 溶液由无色变为橙色 溶液由无色变为黄色 B 溴水

(1)①氯气氧化性大于溴和碘,所以氯气能置换出溴和碘;

②向溴化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>Br2、向碘化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>I2;③需要补充实验证明氧化性Br2>I2;

(2)短周期元素X的最高正化合价是+5,说明X是ⅤA族元素,根据元素周期表,Y是ⅥA族元素,Y的单质可在空气中燃烧,所以Y是S元素,根据在元素周期表中的相对位置,W、X、Z分别是Si、P、Se。

(1)①氯气氧化性大于溴和碘,所以氯气能置换出溴和碘,向溴化钠溶液中滴加氯水生成氯化钠和溴单质,现象是溶液由无色变为橙色,反应离子方程式是;向碘化钠溶液中滴加氯水生成氯化钠和碘单质,现象是溶液由无色变为黄色,反应离子方程式是;

②向溴化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>Br2、向碘化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>I2;不能证明氧化性Br2>I2,故甲同学设计的实验方案部分合理,选B;要证明氧化性Br2>I2,需要向NaI溶液中滴加溴水,若溶液变为黄色,则证明氧化性Br2>I2,所以完成实验还需要的试剂是溴水;

(2)根据以上分析,Y是S元素, W、X、Z分别是Si、P、Se。①Se的原子结构示意图:。

②Z是ⅥA族元素,最高价是+6价,H2ZO3中Z元素的化合价是+4,所以H2ZO3既有氧化性又有还原性、酸性,相应的化学方程式是

③化合物COS中,所有原子的最外层都满足8电子结构,与二氧化碳为等电子体,等电子体微粒的结构相似,COS的电子式是。

18. 橙 紫 同一主族元素从上到下元素原子的得电子能力逐渐减弱 同一主族元素,各元素原子的最外层电子数相同,从上到下,电子层数依次增多,原子半径依次增大,原子得电子能力逐渐减弱

向NaBr溶液中加入新制的氯水,发生反应,证明氧化性;

再加入后,振荡静置,溶液分层,上层近无色,下层呈橙色。

向NaI溶液中加入新制的溴水,发生反应,证明氧化性;

再加入后,振荡静置,溶液分层,上层近无色,下层呈紫色。

两个实验说明:同一主族元素从上到下元素原子的得电子能力逐渐减弱。

(3)氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,溴单质更易溶于四氯化碳中,在有机层显示橙红色;溴单质能将碘离子氧化为碘单质,碘单质单质更易溶于四氯化碳中,在有机层中显示紫红色;

(4)氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,所以氧化性是氯气强于溴单质,溴单质能将碘离子氧化为碘单质,所以氧化性是溴单质强于碘单质,氧化性越强,元素的非金属性越强,即非金属性:Cl>Br>I,得出同主族元素性质的递变规律:同主族元素性质相似,且从上到下,元素的非金属性逐渐减弱;

(5) ①氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,溴单质能将碘离子氧化为碘单质2I-+Br2=2Br-+I2;

②同一主族元素,各元素原子的最外层电子数相同,从上到下,电子层数依次增多,原子半径依次增大,原子得电子能力逐渐减弱。

19.第三周期ⅡA族

设X的相对原子质量为Ar,则由题意知:

,解得Ar=24

由该元素的原子核外电子数等于核内中子数可知,该元素原子的质子数与中子数相等,所以X的原子序数为12,该元素是Mg,位于周期表的第三周期ⅡA族。

20.(1) ②③⑤⑦ ①②⑧

(2)0.5mol

(3)0.6

(4)A-(a+m+n)

(1)存在自由移动的电子或离子的物质能导电,则可以导电的是②③⑤⑦;水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,是电解质的有:①②⑧;

(2)某气体在标准状况下的密度为1.25g/L,气体摩尔质量M=22.4L/mol×1.25g/L=28g/mol,则14g该气体的物质的量为=0.5mol;

(3)10mL2.0mol L-1的Al2(SO4)3溶液中溶质的物质的量=0.010L×2.0mol/L=0.02mol,硫酸根离子物质的量n=0.02mol×3=0.06mol,用水稀释到100mL,所得溶液中的物质的量浓度=0.6mol/L;

(4)Mm+与Nn-具有相同的电子层结构,若N的核电荷数为a,则核外电子数=a+n,Mm+的核外电子数=a+n,M的质子数=a+n+m,质量数=质子数+中子数,则M的中子数=A-(a+m+n)。

21.(1)Z、n、A的值分别为13、3、27

(2)

(1)离子的物质的量为0.1mol,质子的物质的量为1.3mol,中子的物质的量为1.4mol,所以每个离子中的质子数为1.3/0.1=13,每个离子中的中子数为1.4/0.1=14,所以质子数Z为13,质量数A为13+14=27,离子的电荷数为0.3/0.1=3,所以n为3;

(2)该金属为铝,铝和氢氧化钠和水反应生成偏铝酸钠和氢气,。

22.(1)有

(2) Co3+ CN- 6

(3)N>C>Si>Na

(4)三角锥形

(5) 1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1 离子键、共价键、配位键、氢键

(6) NH3 SiH4

(7) sp杂化 直线形

A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数依次增加,其中A与B、A与D在周期表中位置相邻,A、B、D的相对位置为,A原子核外有两个未成对电子,B的第一电离能比同周期相邻的两种元素大,B为半充满结构,B为N、A为C、D为Si;C原子在同周期原子中半径最大(稀有气体除外),C为Na;E与C位于不同周期,E原子核外最外层电子数与C相同,其余各层电子均充满,则E的电子排布式为ls22s22p63s23p63d104s1,E为Cu。

(1)乳酸[CH3-CH(OH)-COOH]中与-OH相连的C为手性C,答案为有;

(2)配合物K3[Co(CN)6]中的中心离子、配体及其配位数分别为:中心离子Co3+、配体CN-、配位数是6;

(3)A、B、C、D分别为C、N、Na、Si,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大,同主族从上到下元素的电负性逐渐减小,则电负性由大到小的顺序为N>C>Si>Na;

(4)B的气态氢化物为NH3,NH3的结构式为;中心原子N的孤电子对数为,σ键电子对数为3,价层电子对数为1+3=4,故N采取 sp3杂化,NH3空间构型为三角锥形;

(5)E为Cu,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1;根据图示可判断H2O分子和Cu2+间存在配位键,同时水分子之间还存在氢键,H2O分子内存在共价键;该化合物还含有阴、阳离子间的离子键;

(6)A与B的气态氢化物分别为CH4和NH3,非金属性N>C,其气态氢化物的稳定性高低为NH3>CH4,A与D的气态氢化物分别为CH4和SiH4,由于其组成和结构相似,SiH4的相对分子质量大于CH4,故沸点SiH4>CH4;

(7)A的稳定氧化物为CO2,CO2中C原子的孤电子对数为,σ键电子对数为2,价层电子对数为0+2=2,C原子采取sp杂化,CO2分子呈直线形

一、单选题(共12题)

1.下列有关实验操作和现象及结论均正确的是

选项 实验操作及现象 实验结论

A 常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中,观察到前者反应速率更快 锌比铝活泼

B 将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡 氯的非金属性大于碳

C 向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴如BaCl2。溶液,出现白色沉淀 溶液X中一定含有

D 向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝 该溶液中一定含有

A.A B.B C.C D.D

2.短周期主族元素X、Y、Z、R的原子序数依次增大,X是基态原子只有一种形状的轨道填有电子的非金属元素;Y的基态原子的核外所有的电子层共有3个不同的能级,各能级中电子数相等;Z与Y同周期,其第一电离能高于同周期与之相邻的元素;R的基态原子的核外电子共占据7个原子轨道。下列说法正确的是

A.原子半径:R>Z>Y>X

B.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强

C.R的基态原子的价层电子轨道表示式:

D.X、Y、Z、R的最高正化合价:Y>Z>R>X

3.下列有关说法不正确的是

A.原子核外电子发生跃迁不一定吸收能量

B.构造原理是一个思维模型,是个假想过程

C.原子核外电子从基态跃迁到激发态时产生的光谱是发射光谱

D.夜幕下的霓虹灯光、军事上使用的激光均与原子核外电子发生跃迁有关

4.砹是核电荷数最大的卤素,根据同族元素性质的相似性和递变规律推断,砹最不可能具有的性质是

A.砹的单质是一种深色固体 B.不溶解水

C.的稳定性比强 D.的还原性比强

5.图1和图2分别是1s电子的概率密度分布图和电子云轮廓图。

下列有关认识正确的是

A.图1中的每个小黑点表示1个电子

B.图2表示1s电子只能在球体内出现

C.图2表明1s电子云轮廓图呈圆形,有无数对称轴

D.图1中的小黑点的疏密表示电子在核外空间某处单位体积内出现机会的多少

6.“青年化学家元素周期表”由IUPAC发起,其中中国学者雷晓光、姜雪峰、刘庄分别成为“N、S、”元素的代言人。下列有关说法正确的是

A.与互为同位素 B.硫离子的结构示意图:

C.的电子数为10 D.中为价

7.如图是部分短周期元素原子(用字母表示)最外层电子数与原子序数的关系图。下列说法正确的是

A.元素非金属性:X>R>W

B.Z与W形成的晶体晶胞内阴阳离子的配位数均为4

C.元素对应的离子半径:W>R>Y

D.X、Z形成的化合物中可能含有共价键

8.已知A、B、C、D、E是原子序数依次增大且位于周期表中前四周期的元素,其中A、B、C是同一周期的非金属元素,化合物DC为离子化合物,D的二价阳离子与C的阴离子具有相同的电子层结构,为非极性分子,B、C的氢化物的沸点比它们同族相邻周期元素氢化物的沸点高,E的基态原子中有6个未成对电子。下列说法正确的是

A.A、B、C三种元素的第一电离能依次增大

B.D的二价阳离子半径比C的阴离子半径大

C.元素C与氢元素按原子个数比1∶1形成的化合物是非极性分子

D.E的基态原子的价层电子排布为

9.为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.中含有的键数为

B.核素发生裂变反应:,净产生的中子()数为

C.将与混合光照,充分反应后,生成的分子数为

D.由和组成的混合气体中含有的电子数为

10.短周期主族元素X、Y、Z、W、Q、R的原子序数依次增大,其中只有Z和W是金属元素。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y是地壳中含量最高的元素,Z的原子半径是短周期主族元素中最大的,Q与Y同族。下列说法一定正确的是

A.简单离子半径的大小顺序:W>Q>R>Y

B.W的最高价氧化物的水化物是两性氢氧化物

C.X的最简单氢化物沸点低于Y的最简单氢化物沸点

D.Z2Y2和QY2均具有漂白性,且漂白原理相同

11.下列说法不正确的是

A.某外围电子排布为基态原子,该元素位于周期表中第六周期第IIIB族

B.在元素周期表中,d区和ds区的元素都是金属元素

C.当碳原子的核外电子排布由 转变为 时,吸收能量,由基态转化成激发态

D.非金属元素形成的共价化合物中,原子的最外层电子数不一定是2或8

12.下列叙述正确的是

A.钠的焰色反应是电子由基态转化成激发态释放能量产生的

B.基态铬原子的电子排布式是1s22s22p63s23p64s13d5

C.[Ar]3d64s2是基态原子的电子排布式

D.基态氮原子的轨道表示式是

二、非选择题(共10题)

13.X是第四周期中未成对电子数最多的元素

(1)X是___________(填元素符号)。

(2)它位于___________族,属于___________区。

(3)它的核外电子排布式是___________,价层电子的轨道表示式___________。

(4)它有___________个能层,___________个能级。

(5)价层电子排布式的特点是___________。

14.A、B、C、D、E、F为六种20号以前的元素,其核电荷数依次增大,A、B同周期,两者相隔一元素;B、D同主族相邻,A、B、D三种元素的核电荷数之为和30。C、E能形成CE型离子化合物。F的次外层有8个电子,已知它的最外层不止一个电子。回答:

(1)写出各元素名称:A___; B___;C___;D___;E____;F____;

(2)A、D、E最高价氧化物的水化物酸性由强到弱的顺序(填化学式):___________;

(3)比较A、B气态氢化物的稳定性(填化学式):_____________ ;

(4)比较D、E氢化物的还原性(填化学式):_____________________。

15.根据题意,完成下列填空:

(1)基态铜离子的核外电子排布式为___________,

(2)通常制造的农药含元素F、P、S、Cl,四种元素的电负性从大到小的顺序为___________;第一电离能从大到小的顺序为___________。

(3)第二周期中,第一电离能介于B和N之间的元素共有___________种。

(4)第四周期中,原子核外电子排布有两个未成对电子的元素有___________种。

(5)向FeCl3溶液中滴加NaHCO3溶液,有沉淀和气体生成的离子方程式___________。

16.某研究性学习小组设计了一组实验验证元素周期律。

Ⅰ.甲同学设计了如图的装置来一次性完成元素非金属性强弱比较的实验研究。

可选用的实验药品有:1.0mol/LHCl(挥发性强酸)、1.0mol/LHClO4(挥发性强酸)、碳酸钙(固体)、1.0mol/L水玻璃。打开A处的活塞后,可看到有大量气泡产生,烧杯中可观察到白色沉淀生成。

(1)图一中A的仪器名称为___________,所装的试剂为___________(只填化学式)。

(2)B中发生反应的离子方程式为___________。

(3)乙同学认为甲同学设计的实验不够严谨,应在B和C之间增加一个洗气装置,洗气瓶中盛装的液体为___________

Ⅱ.丙同学设计了如图的装置来验证卤族元素性质的递变规律。A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润的淀粉-KI试纸、沾有NaOH溶液的棉花。

(4)A处反应的离子方程式:___________,B处的实验现象为___________,C处沾有NaOH溶液的棉花的作用为___________。

(5)该实验___________验证非金属性Cl>Br>I(填“能”或“不能”)

17.实验题

甲同学拟通过实验探究同主族元素性质的递变规律。其设计的实验方案如下,请你帮他填写完整,并做出评价。

实验室提供的试剂: NaBr溶液、NaI溶液、新制的氯水

(1)实验目的:

①写出下列实验报告中的实验现象和离子方程式

实验步骤 实验现象 实验结论及离子方程式

甲___________ 乙___________ 离子方程式 甲___________ 乙___________ 结论:卤素单质的氧化性由强到弱的顺序为Cl2>Br2>I2

②【评价】甲同学设计的实验方案的合理性是___________(填序号)

A.非常合理 B.部分合理 C. 完全不合理

③【补充和完善】上一题②中若选A,则此项不用再作答,若选B或C,则完成实验还需要的试剂是___________。

(2)下表是元素周期表主族元素的一部分,短周期元素X的最高正化合价是+5,Y的单质可在空气中燃烧。

W X Y

Z

请回答下列问题:

①写出Z的原子结构示意图:__________________。

②探究同主族元素性质的一些共同规律,是学习化学的重要方法之一。在下表中列出对H2ZO3各种不同化学性质的推测,举例并写出相应的化学方程式(化学方程式中用Z表示即可) _____

编号 性质推测 化学方程式

示例 氧化性 H2ZO3+4HI===Z↓+2I2+3H2O

1

2

③由C、O和Y三种元素组成的化合物COY中,所有原子的最外层都满足8电子结构。写出该化合物的电子式:__________________。

18.某学生在做同一主族元素性质的递变规律的实验时,自己设计了一套实验方案,并记录了有关实验现象。现在请你帮助该学生整理并完成实验报告。

(1)实验目的:探究同一主族元素性质的递变规律。

(2)实验用品

仪器:试管、胶头滴管。

药品:新制的氯水、新制的溴水、溴化钠溶液、碘化钠溶液、四氯化碳。

(3)实验内容(在表中横线处填写相关内容):

序号 实验方案 实验现象

① 向盛有少量溴化钠溶液的试管中滴加少量新制的氯水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 液体分为两层,下层呈__________色

② 向盛有少量碘化钠溶液的试管中滴加少量新制的溴水,振荡,再加入少量四氯化碳,振荡后静置 液体分为两层,下层呈__________色

(4)实验结论:___________。

(5)问题和讨论:

①上述两个实验中发生反应的离子方程式分别为___________、__________。

②请用本章所学内容简单说明得出上述结论的原因_____________。

19.某金属元素X原子的核外电子数等于核内中子数,取该元素的单质0.6 g与足量的氧气充分反应,可得到1.0 g氧化物XO。试通过计算推导出该元素在元素周期表中的位置。

20.回答下列问题:

(1)在下列物质中,可以导电的是_______(填序号,下同),是电解质的有_______。

①氯化钠晶体②熔融的氢氧化钠③Cu④酒精⑤Na2SO4溶液⑥液氨⑦稀盐酸⑧BaSO4晶体

(2)某气体在标准状况下的密度为1.25g/L,则14g该气体所含有的物质的量为_______。

(3)从400mL2.0mol·L-1的Al2(SO4)3溶液中取出10mL,将这10mL溶液用水稀释到100mL,所得溶液中的物质的量浓度为_______mol·L-1。

(4)已知Mm+与Nn-具有相同的电子层结构(核外电子排布相同),若N的核电荷数为a,M的质量数为A,则M的中子数为_______。

21.一定质量的某金属X和足量的稀H2SO4反应共有0.3mol电子发生转移,生成6.02×1022个 Xn+ ,这些阳离子共有1.3×6.02×1023个质子、1.4×6.02×1023个中子。

(1)求Z、n和A的值。(写过程)

(2)写出该金属与NaOH溶液反应的化学方程式。

22.I按要求填空

(1)乳酸CH3-CH(OH)-COOH_______(填“有”或“无”)手性碳。

(2)指出配合物K3[Co(CN)6]中的中心离子、配体及其配位数:_____、_____、_____。

II.已知A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数依次增加。其中A与B、A与D在周期表中位置相邻,A原子核外有两个未成对电子,B元素的第一电离能比同周期相邻两种元素都大,C原子在同周期原子中半径最大(稀有气体除外);E与C位于不同周期,E原子核外最外层电子数与C相同,其余各层电子均充满。请根据以上信息,回答下列问题:(答题时A、B、C、D、E用所对应的元素符号表示)

(3)A、B、C、D四种元素电负性由大到小排列顺序为_______。

(4)B的简单氢化物的空间构型为_______。

(5)E核外电子排布式是_______,E的某种化合物的结构如下图所示。

微粒间的相互作用包括化学键和分子间相互作用力,此化合物中各种粒子间有_______共4中不同的相互作用力。

(6)A与B的气态氢化物的稳定性_______更高,A与D的气态氢化物的沸点_______更高。

(7)A的最高价氧化物中,中心原子的杂化类型为_______,空间构型为_______。

参考答案:

1.D

A.常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,故A错误;

B.比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,故B错误;

C.向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴加BaCl2,出现白色沉淀,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有,故C错误;

D.氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中一定含有,故D正确;

答案为D。

2.C

短周期主族元素X、Y、Z、R的原子序数依次增大,X是基态原子只有一种形状的轨道填有电子的非金属元素,则X为H元素;Y的基态原子的核外所有的电子层共有3个不同的能级,各能级中电子数相等,则Y为C元素;Z与Y同周期,其第一电离能高于同周期与之相邻的元素,则Z为N元素;R的基态原子的核外电子共占据7个原子轨道,则R为Al元素。

A.同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则氮原子的原子半径小于碳原子,故A错误;

B.同周期元素,从左到右元素的非金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,则碳酸的酸性弱于硝酸,故B错误;

C.铝元素的原子序数为13,基态原子的价电子排布式为3S23P1,则价层电子轨道表示式为,故C正确;

D.H、C、N、Al的最高正化合价分别为+1价、+4价、+5价、+3价,则元素最高正化合价的顺序为N>C>Al>H,故D错误;

故选C。

3.C

A.原子核外电子由低能量状态向高能量状态跃迁时会吸收能量,而由高能量状态向低能量状态跃迁时会释放能量,因此原子核外电子发生跃迁不一定吸收能量,A正确;

B.原子核外电子比较多时,根据电子能力的高低及离核的远近,将原子核外电子运动的空间分成不同的层次,电子可看作是在这些能力不同的区域运动,在一个轨道上最多可容纳2个自旋方向相反的电子存在,因此构造原理是一个思维模型,是个假想过程,B正确;

C.原子核外电子从基态跃迁到激发态时产生的光谱是吸收光谱,C错误;

D.电子跃迁本质上是组成物质的粒子(原子、离子或分子)中电子的一种能量变化,焰色反应、激光、霓虹灯光时原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出,因而能使火焰呈现颜色,与电子跃迁有关,D正确;

故合理选项是C。

4.C

A.根据卤化银的颜色规律判断砹化银的颜色较深,选项A正确;

B.因AgCl不溶于水,同主族元素的化合物的性质相似,则AgAt不溶于水,选项B正确;

C.碘和砹均位于同一主族,碘位于第五周期,砹位于第六周期,从上到下非金属逐渐减弱,砹的氢化物不如碘化氢稳定,选项C错误;

D.同一主族元素中,阴离子的还原性随着原子序数的增大而增强,所以At-的还原性强于I-的还原性,选项D正确;

答案选C。

5.D

A.小黑点表示电子出现的几率,黑点越密集表示电子出现的概率越大,A错误;

B.图2是电子云轮廓图,取电子云的90%的部分即出现概率较大的部分,界面外出现电子的概率为10%,即1s电子可能出现在球体外,B错误;

C.1s轨道呈空间上的球形,而不是圆形,C错误;

D.电子云就是用小黑点的疏密来表示电子出现概率大小的一种图形,D正确;

综上所述答案为D。

6.C

A.具有相同质子数、不同中子数的同一原子的不同核素互称同位素,与为两种不同的元素,不是同位素,A错误;

B.硫离子核内有16个质子,其结构示意图为,B错误;

C.N原子核外有7个电子,H原子核外有1个电子,故的电子数为10,C正确;

D.由于N的非金属强于Si,故中Si显+4价,N显-3价,D错误;

故选C。

7.D

【解析】都是短周期元素,由最外层电子数与原子序数关系可知,X、Y处于第二周期,X的最外层电子数为6,故X为O元素,Y的最外层电子数为7,故Y为F元素; Z、R、W处于第三周期,最外层电子数分别为1、6、7,故Z为Na元素、R为S元素、W为Cl元素,据此解答。

A.同周期元素从左到右非金属性逐渐增强,应为Cl > S,故A错误;

B.Z与W形成的是NaCl,Na+和Cl-的配位数为6,故B错误;

C.核外电子排布相同的离子核电荷数越大离子半径越小,半径Cl- < S2-,故C错误;

D.X、Z形成的化合物如为Na2O2,可含有共价键,故D正确;

故选D。

8.D

化合物DC为离子化合物,D2+与C2-具有相同的电子层结构,说明C是D上一周期的非金属,且C为-2价,为第ⅥA族元素,则C应为O元素,D为Mg元素,为非极性分子,应为,则A为C元素,从而推知B为N元素,E的基态原子中有6个未成对电子,则其核外电子排布式为,为Cr元素。

A.A、B、C分别为C、N、O,同一周期元素的第一电离能随着原子序数增大而增大,但第IIA族、第VA族元素第一电离能大于其相邻元素,则第一电离能:N>O>C,即B>C>A,故A错误;

B.D2+为Mg2+,C2-为O2-,Mg2+、O2-具有相同的电子层结构,Mg的核电荷数大于O,则离子半径:O2-> Mg2+,故B错误;

C.C为O元素,O与氢元素按原子个数比1∶1形成的化合物为H2O2,H2O2的结构像一本打开的书,O-O在书的夹缝中,2个H在两个书面上,书面间有一定角度,正负电荷中心不重合,为极性分子,故C错误;

D.E为Cr元素,其核外电子排布式为,价层电子排布为,故D正确;

答案选D。

9.D

A.中含有的键包括键和N与形成的配位键,故中含有的键数为,A错误;

B.47g核素的物质的量为0.2mol,根据该裂变反应可知净产生的中子数为,B错误;

C.甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应,生成的卤代烃不止一种,因此生成的分子数小于,C错误;

D.28g(即)中含有电子,46g(即)中含有电子,两种气体的质量(以克为单位时)的数值均为电子的物质的量的数值的2倍,故0.2g由和组成的混合气体中含有的电子数为,D正确;

故答案为:D。

10.C

X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,核外有6个电子,为C;Y是地壳中含量最高的元素,Y为O;Q与Y同族,则Q为S,R原子序数大于S,且为短周期,为Cl;Z的原子半径是短周期主族元素中最大的,Z为Na;W为金属,为Mg或Al,X、Y、Z、W、Q、R分别为C、O、Na、Mg或Al、S、Cl。

A.Y、W、Q、R分别为O、Mg或Al、S、Cl,具有相同核外电子排布的简单离子,序数越大,半径越小,则半径的大小顺序:S2->Cl->O2->Mg2+或Al3+,A说法错误;

B.W若为Mg,则氧化物为碱性氧化物,不是两性氧化物,B说法错误;

C.X的最简单氢化物为CH4,Y的最简单氢化物为H2O,H2O分子间存在氢键,沸点高于CH4,C说法正确;

D.Z2Y2为Na2O2,QY2为SO2,都具有漂白性,但是过氧化钠为氧化漂白,二氧化硫为化合漂白,漂白原理不同,D说法错误;

答案为C。

11.C

A.由外围电子排布为4f75d16s2基态原子,判断此元素位于周期表中第六周期第ⅢB族,A正确;

B. d区和ds区的元素包括副族元素除镧系元素和锕系元素,全部是金属元素,B正确;

C.碳原子的核外电子排布为:1s22s22p2,该原子处于基态,当核外电子排布为1s22s12p3,该原子处于激发态,所以由碳原子的核外电子排布由转变为的过程为由激发态变为基态,释放能量,C错误;

D.非金属元素形成的共价化合物中,原子的最外层电子数除了2或8外,像一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等均不符合2或8电子结构,D正确;

答案为C。

12.C

A.钠的焰色反应是电子由基态转化成激发态吸收能量产生的,选项A错误;

B.Cr为24号元素,原子核外有24个电子,根据能量最低原理、泡利原理和洪特规则,其核外电子排布式为: 1s22s22p63s23p63d54s1,选项B错误;

C.电子排布式[Ar]3d64s2是符合能量最低原理,所以[Ar]3d64s2是基态原子的电子排布式,选项C正确;

D.基态氮原子核外电子总数为7,2p轨道3个电子各占据1个轨道,正确的轨道表示式是 ,选项D错误;

答案选C。

13.(1)Cr

(2) ⅥB d

(3) 1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1

(4) 4 7

(5)3d和4s能级上均为半充满的稳定结构

X是第四周期中未成对电子数最多的元素即价电子为3d54s1,故为24号元素Cr,据此分析解题。

(1)

由分析可知,X是24号元素,元素符号为Cr,故答案为:Cr;

(2)

24号元素Cr,位于ⅥB族,属于d区,故答案为:ⅥB;d;

(3)

由分析可知,X为24号元素,故它的核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1,价层电子的轨道表示式为:,故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1或者[Ar] 3d54s1;;

(4)

Cr原子原子核外共有4个能层,有1s、2s、2p、3s、3p、3d、4s共7个能级,故答案为:4;7;

(5)

Cr的价电子排布式为:3d54s1,故其价层电子排布式的特点是3d和4s能级上均为半充满的稳定结构,故答案为:3d和4s能级上均为半充满的稳定结构。

14. 碳 氧 钠 硫 氯 钙 HClO4>H2SO4>H2CO3 H2O>CH4 H2S>HCl

设B的原子序数为x,因A、B同周期,两者相隔一元素,且原子序数A

(1)A、B、C、D、E、F为六种元素的名称分别为:碳、氧、钠、硫、氯、钙;

(2)A、D、E最高价氧化物的水化物分别为:H2CO3、H2SO4、HClO4,根据元素的非金属性越强,其对应元素最高价氧化物的水化物的酸性越强,由于元素的非金属性Cl>S>C,所以三种酸的酸性由强到弱的顺序为:HClO4>H2SO4>H2CO3;

(3)根据元素的非金属性越强,其相应的氢化物越稳定,由于元素的非金属性O>C,所以氢化物的稳定性H2O>CH4;

(4)元素的非金属性越强,其相应的氢化物的的还原性就越弱,由于元素的非金属性Cl>S,所以氢化物的还原性:H2S>HCl。

15.(1)1s22s22p63s23p63d9

(2) F>Cl>S>P F>Cl>P>S

(3)3

(4)4

(5)Fe3++3=Fe(OH)3↓+3CO2↑

(1)

Cu位于周期表中第4周期第I B族,所以基态铜原子的核外电子排布式为:1s2s22p63s23p63d104s1,所以铜离子核外电子排布式:1s22s22p63s23p63d9;

(2)

同周期自左而右电负性增大、同主族自上而下电负性减小,故电负性:F>Cl>S>P;同周期随原子序数增大元素第一电离能呈增大趋势,P元素原子2p能级为半充满稳定结构,第一电离能高于同周期相邻元素的,同主族自上而下第一电离能减小,故第一电离能:F>Cl>P>S;

(3)

同周期随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势 ,当IA族的s能级为全满稳定状态,V A族的p能级为半满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素的,故第一电离能介于B、N之间的第二周期元素有Be、C、O三种元素;

(4)

四周期中,有2个未成对电子的元素有Ti、Ni、Se、As原子未成对电子数为2,第四周期中,原子核外电子排布有两个未成对电子的元素有4种;

(5)

向FeCl3溶液中滴加NaHCO3溶液,铁离子和碳酸氢根离子之间可以发生双水解反应生成氢氧化铁沉淀和二氧化碳气体,该反应的离子方程式为:Fe3++3=Fe(OH)3↓+3CO2↑。

16.(1) 分液漏斗

(2)

(3)饱和NaHCO3溶液

(4) 变为蓝色 吸收多余,防止污染空气

(5)不能

Ⅰ. 要对元素非金属性强弱比较,则用最高价氧化物对应水化物的酸性强弱来进行比较,即强酸制弱酸。A为分液漏斗,打开A处的活塞高氯酸与碳酸钙发生反应生成二氧化碳(混有挥发的HCl),气体进入装有水玻璃的C装置中生成白色沉淀:硅酸;

Ⅱ. 浓盐酸与高锰酸钾溶液反应制得氯气,氯气与NaBr、KI均可发生氧化还原反应,氢氧化钠溶液的棉花用于氯气的尾气吸收。

(1)图示中仪器A即(球形)分液漏斗应盛装高氯酸,B中装碳酸钙,则高氯酸与碳酸钙反应生成二氧化碳,生成的二氧化碳再与硅酸钠反应,生成白色沉淀硅酸,故答案为:(球形)分液漏斗;

(2)由(1)分析可知B中为高氯酸与碳酸钙反应生成二氧化碳水和高氯酸钙,则其离子方程式为:;

(3)由于高氯酸具有挥发性,高氯酸与碳酸钙反应制取的二氧化碳中混有挥发的高氯酸,从而影响实验结果的判断,所以应除去高氯酸。应在B和C之间增加一个洗气装置,洗气瓶中盛装的液体为饱和碳酸氢钠溶液,饱和的碳酸氢钠溶液不仅不与二氧化碳反应,且能与高氯酸反应生成二氧化碳;

(4)圆底烧瓶中为浓盐酸与高锰酸钾发生氧化还原反应生成氯气,生成的氯气分别与A、B、C三个位置的物质发生反应。由三处分别是沾有溶液的棉花、湿润的淀粉试纸、沾有溶液的棉花。则A处为氯气与溶液生成溴单质与氯化钠,即;B处为氯气或A处生成的溴单质与碘化钾溶液反应生成单质的碘,从而使淀粉变蓝;C处氢氧化钠溶液能与氯气等卤素单质反应,从而避免其污染空气,故答案为:;变蓝;吸收多余,防止污染空气;

(5)实验中B处使湿润的淀粉试纸变蓝的碘单质,主要为氯气与碘化钾反应生成的单质碘,所以不能验证非金属性,故答案为:不能。

17. 溶液由无色变为橙色 溶液由无色变为黄色 B 溴水

(1)①氯气氧化性大于溴和碘,所以氯气能置换出溴和碘;

②向溴化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>Br2、向碘化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>I2;③需要补充实验证明氧化性Br2>I2;

(2)短周期元素X的最高正化合价是+5,说明X是ⅤA族元素,根据元素周期表,Y是ⅥA族元素,Y的单质可在空气中燃烧,所以Y是S元素,根据在元素周期表中的相对位置,W、X、Z分别是Si、P、Se。

(1)①氯气氧化性大于溴和碘,所以氯气能置换出溴和碘,向溴化钠溶液中滴加氯水生成氯化钠和溴单质,现象是溶液由无色变为橙色,反应离子方程式是;向碘化钠溶液中滴加氯水生成氯化钠和碘单质,现象是溶液由无色变为黄色,反应离子方程式是;

②向溴化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>Br2、向碘化钠溶液中滴加氯水证明氧化性Cl2>I2;不能证明氧化性Br2>I2,故甲同学设计的实验方案部分合理,选B;要证明氧化性Br2>I2,需要向NaI溶液中滴加溴水,若溶液变为黄色,则证明氧化性Br2>I2,所以完成实验还需要的试剂是溴水;

(2)根据以上分析,Y是S元素, W、X、Z分别是Si、P、Se。①Se的原子结构示意图:。

②Z是ⅥA族元素,最高价是+6价,H2ZO3中Z元素的化合价是+4,所以H2ZO3既有氧化性又有还原性、酸性,相应的化学方程式是

③化合物COS中,所有原子的最外层都满足8电子结构,与二氧化碳为等电子体,等电子体微粒的结构相似,COS的电子式是。

18. 橙 紫 同一主族元素从上到下元素原子的得电子能力逐渐减弱 同一主族元素,各元素原子的最外层电子数相同,从上到下,电子层数依次增多,原子半径依次增大,原子得电子能力逐渐减弱

向NaBr溶液中加入新制的氯水,发生反应,证明氧化性;

再加入后,振荡静置,溶液分层,上层近无色,下层呈橙色。

向NaI溶液中加入新制的溴水,发生反应,证明氧化性;

再加入后,振荡静置,溶液分层,上层近无色,下层呈紫色。

两个实验说明:同一主族元素从上到下元素原子的得电子能力逐渐减弱。

(3)氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,溴单质更易溶于四氯化碳中,在有机层显示橙红色;溴单质能将碘离子氧化为碘单质,碘单质单质更易溶于四氯化碳中,在有机层中显示紫红色;

(4)氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,所以氧化性是氯气强于溴单质,溴单质能将碘离子氧化为碘单质,所以氧化性是溴单质强于碘单质,氧化性越强,元素的非金属性越强,即非金属性:Cl>Br>I,得出同主族元素性质的递变规律:同主族元素性质相似,且从上到下,元素的非金属性逐渐减弱;

(5) ①氯气具有氧化性,能将溴离子氧化为溴单质,2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,溴单质能将碘离子氧化为碘单质2I-+Br2=2Br-+I2;

②同一主族元素,各元素原子的最外层电子数相同,从上到下,电子层数依次增多,原子半径依次增大,原子得电子能力逐渐减弱。

19.第三周期ⅡA族

设X的相对原子质量为Ar,则由题意知:

,解得Ar=24

由该元素的原子核外电子数等于核内中子数可知,该元素原子的质子数与中子数相等,所以X的原子序数为12,该元素是Mg,位于周期表的第三周期ⅡA族。

20.(1) ②③⑤⑦ ①②⑧

(2)0.5mol

(3)0.6

(4)A-(a+m+n)

(1)存在自由移动的电子或离子的物质能导电,则可以导电的是②③⑤⑦;水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,是电解质的有:①②⑧;

(2)某气体在标准状况下的密度为1.25g/L,气体摩尔质量M=22.4L/mol×1.25g/L=28g/mol,则14g该气体的物质的量为=0.5mol;

(3)10mL2.0mol L-1的Al2(SO4)3溶液中溶质的物质的量=0.010L×2.0mol/L=0.02mol,硫酸根离子物质的量n=0.02mol×3=0.06mol,用水稀释到100mL,所得溶液中的物质的量浓度=0.6mol/L;

(4)Mm+与Nn-具有相同的电子层结构,若N的核电荷数为a,则核外电子数=a+n,Mm+的核外电子数=a+n,M的质子数=a+n+m,质量数=质子数+中子数,则M的中子数=A-(a+m+n)。

21.(1)Z、n、A的值分别为13、3、27

(2)

(1)离子的物质的量为0.1mol,质子的物质的量为1.3mol,中子的物质的量为1.4mol,所以每个离子中的质子数为1.3/0.1=13,每个离子中的中子数为1.4/0.1=14,所以质子数Z为13,质量数A为13+14=27,离子的电荷数为0.3/0.1=3,所以n为3;

(2)该金属为铝,铝和氢氧化钠和水反应生成偏铝酸钠和氢气,。

22.(1)有

(2) Co3+ CN- 6

(3)N>C>Si>Na

(4)三角锥形

(5) 1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1 离子键、共价键、配位键、氢键

(6) NH3 SiH4

(7) sp杂化 直线形

A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数依次增加,其中A与B、A与D在周期表中位置相邻,A、B、D的相对位置为,A原子核外有两个未成对电子,B的第一电离能比同周期相邻的两种元素大,B为半充满结构,B为N、A为C、D为Si;C原子在同周期原子中半径最大(稀有气体除外),C为Na;E与C位于不同周期,E原子核外最外层电子数与C相同,其余各层电子均充满,则E的电子排布式为ls22s22p63s23p63d104s1,E为Cu。

(1)乳酸[CH3-CH(OH)-COOH]中与-OH相连的C为手性C,答案为有;

(2)配合物K3[Co(CN)6]中的中心离子、配体及其配位数分别为:中心离子Co3+、配体CN-、配位数是6;

(3)A、B、C、D分别为C、N、Na、Si,同周期从左到右元素的电负性逐渐增大,同主族从上到下元素的电负性逐渐减小,则电负性由大到小的顺序为N>C>Si>Na;

(4)B的气态氢化物为NH3,NH3的结构式为;中心原子N的孤电子对数为,σ键电子对数为3,价层电子对数为1+3=4,故N采取 sp3杂化,NH3空间构型为三角锥形;

(5)E为Cu,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1;根据图示可判断H2O分子和Cu2+间存在配位键,同时水分子之间还存在氢键,H2O分子内存在共价键;该化合物还含有阴、阳离子间的离子键;

(6)A与B的气态氢化物分别为CH4和NH3,非金属性N>C,其气态氢化物的稳定性高低为NH3>CH4,A与D的气态氢化物分别为CH4和SiH4,由于其组成和结构相似,SiH4的相对分子质量大于CH4,故沸点SiH4>CH4;

(7)A的稳定氧化物为CO2,CO2中C原子的孤电子对数为,σ键电子对数为2,价层电子对数为0+2=2,C原子采取sp杂化,CO2分子呈直线形