六下第一单元习作:家乡的风俗第2课时精品课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 六下第一单元习作:家乡的风俗第2课时精品课件(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 10:08:07 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

家乡的风俗

第一单元 第2课时

习作导入

这节课,让我们一起修改、完善这次的习作吧!

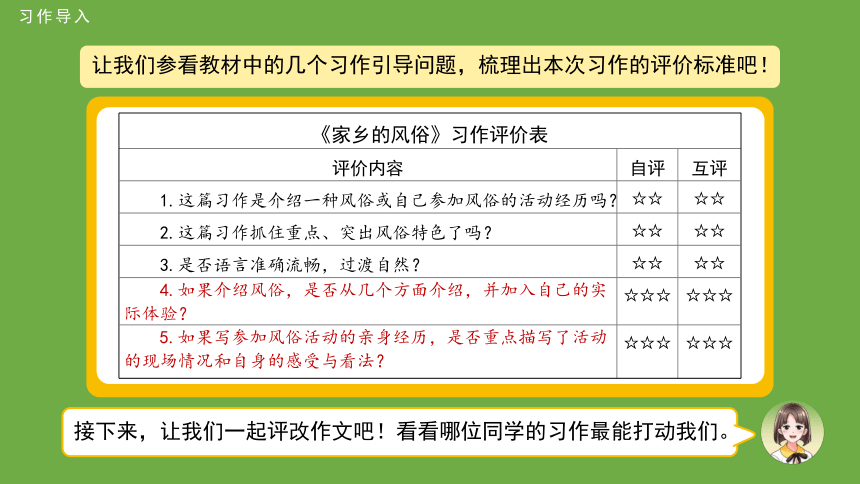

让我们参看教材中的几个习作引导问题,梳理出本次习作的评价标准吧!

习作导入

《家乡的风俗》习作评价表 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点、突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

接下来,让我们一起评改作文吧!看看哪位同学的习作最能打动我们。

中

学习目标

习作导入

能够评价、修改自己和同学的习作。

欣赏、学习优秀作品以及精彩片段。

1

2

中

合作探究

视频专用

探究任务

习作指导

对典型习作进行评价和修改,明确修改方向,学习修改方法。

提示:先分小组讨论,再派代表在班级交流分享。

评改指导

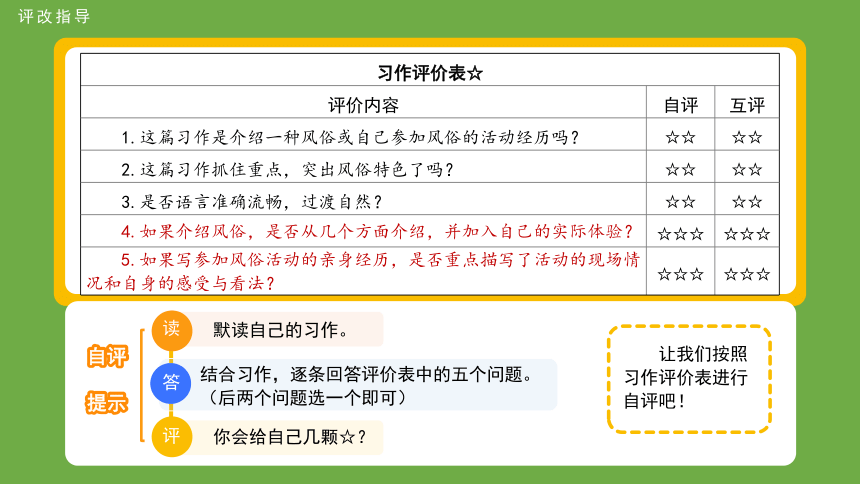

习作评价表☆ 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点,突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

默读自己的习作。

读

结合习作,逐条回答评价表中的五个问题。(后两个问题选一个即可)

答

你会给自己几颗☆?

评

自评

自评

提示

提示

让我们按照习作评价表进行自评吧!

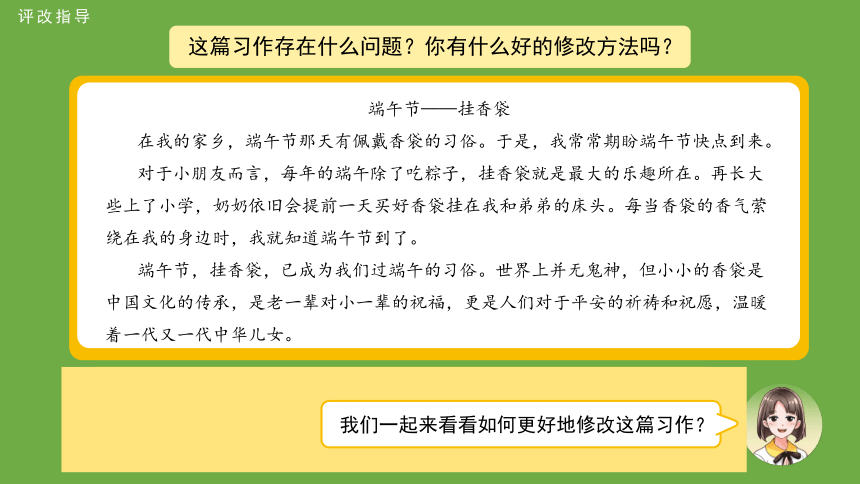

这篇习作存在什么问题?你有什么好的修改方法吗?

端午节——挂香袋

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。于是,我常常期盼端午节快点到来。

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。再长大些上了小学,奶奶依旧会提前一天买好香袋挂在我和弟弟的床头。每当香袋的香气萦绕在我的身边时,我就知道端午节到了。

端午节,挂香袋,已成为我们过端午的习俗。世界上并无鬼神,但小小的香袋是中国文化的传承,是老一辈对小一辈的祝福,更是人们对于平安的祈祷和祝愿,温暖着一代又一代中华儿女。

评改指导

这篇习作大致上介绍了端午挂香袋的习俗,但是事例过于简单,没有具体体现端午节挂香袋的习俗特点。我们在修改的时候要写清楚事例,还可以加入习俗的来历。

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

扩一扩:

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。听奶奶讲,端午节是每年农历的五月初五,古人常说五月是“百毒之月”,就是指这个月份气候潮湿,容易滋生各种毒虫。传说古时候,每年的四五月份,各种虫害、瘟疫严重地威胁着人们,玉皇大帝便派了一位神仙下凡,查访民情,治理瘟疫。神仙发现同是天下人,心眼不一般。有的人好,有的人歹,便惩恶护善,掏出五色香袋对善良的人说:“每年五月初五,你们同家里的小孩戴上它,身上戴香包,门上插艾蒿,癌病全除掉,吉祥光高照。”奇怪的是,从那以后,凡是戴着香袋的大人小孩,虫害见了便逃之天夭,而没有香袋的恶人们却因虫害毒疫身亡。后来,人们便在每年的端午节佩戴香袋,以求驱吉避凶。

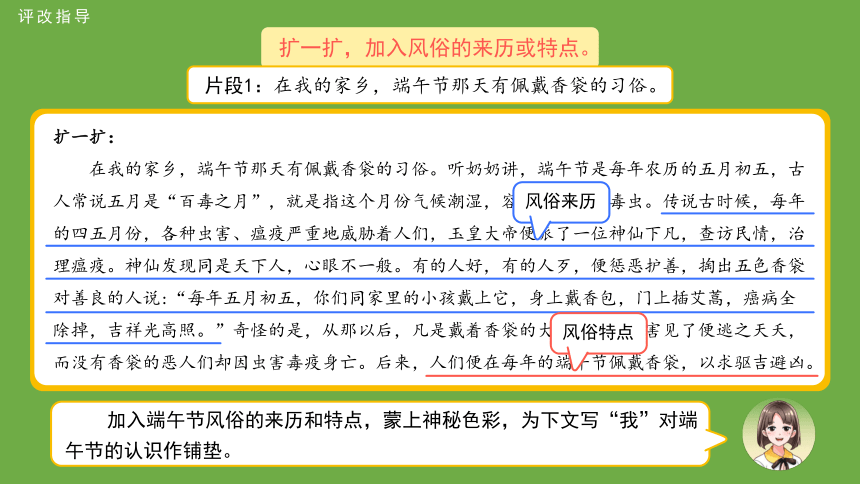

扩一扩,加入风俗的来历或特点。

片段1:在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。

评改指导

风俗来历

风俗特点

加入端午节风俗的来历和特点,蒙上神秘色彩,为下文写“我”对端午节的认识作铺垫。

扩一扩:

于是,我常常期盼端午节快点到来。小时候,每年的端午节我总是用手轻轻地抚摸着胸前挂着的香袋,心中浮想联翩。连晚上睡觉都紧紧攥在手中不放,似乎小小的香袋里藏着无穷的秘密。对于端午的最初印象,就有了与别的节日不同的好奇与神秘。

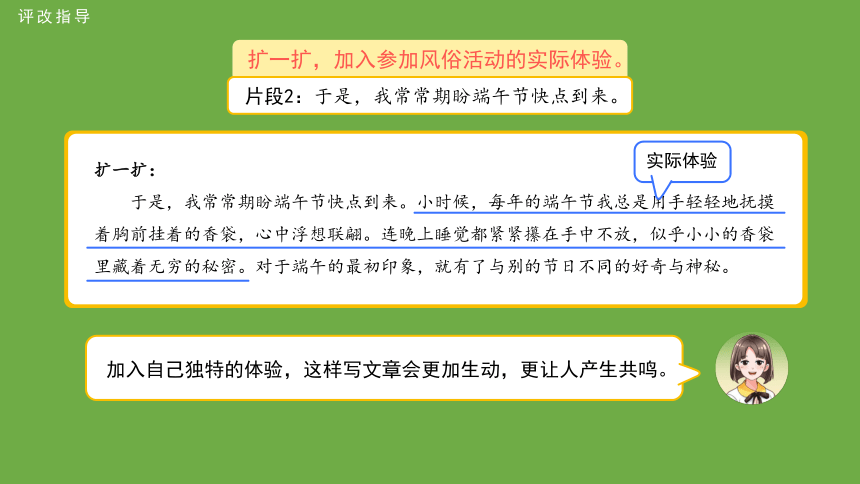

扩一扩,加入参加风俗活动的实际体验。

片段2:于是,我常常期盼端午节快点到来。

评改指导

实际体验

加入自己独特的体验,这样写文章会更加生动,更让人产生共鸣。

扩一扩,让情感表达更充分。

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

扩一扩:

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。小时候,每到端午,我便追着问:“奶奶,奶奶,你今年准备给我买个什么样的香袋?一定要买个最漂亮的!”这样的期盼成为了我对端午最深刻的记忆。记得有一次,奶奶给我买了一个葫芦形香袋,上面是彩色丝线绣出的活灵活现、火眼金睛的孙悟空。我挂着香袋兴高采烈地去上幼儿园,一蹦一跳地炫耀自己的“孙悟空”。班里大部分小朋友也挂了香袋,可大家还是对我投来了羡慕的目光,那天满心的自豪与欢喜至今仍记忆犹新。

片段3:对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。

语言描写

动作描写

心里描写

能不能用一件具体的事例来体现对小朋友来说挂香袋是最大的乐趣所在呢?

加入具体的事例,“我”对香袋的喜爱跃然纸上。同时奶奶的形象贯穿其中,寥寥几笔便将奶奶的慈爱与香袋联系起来。

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

端午节——挂香袋

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。于是,我常常期盼端午节快点到来。小时候,每年的端午节我总是用手轻轻地抚摸着胸前挂着的香袋,心中浮想联翩。连晚上睡觉都紧紧攥在手中不放,似乎小小的香袋里藏着无穷的秘密。对于端午的最初印象,就有了与别的节日不同的好奇与神秘。

听奶奶讲,端午节是每年农历的五月初五。古人常说五月是“百毒之月”,就是指这个月份气候潮湿,容易滋生各种毒虫。传说古时候,每年的四五月份,各种虫害、瘟疫严重地威胁着人们,玉皇大帝便派了一位神仙下凡,查访民情,治理瘟疫。神仙发现同是天下人,心眼不一般。有的人好,有的人歹,便惩恶护善,掏出五色香袋对善良的人说:“每年五月初五,你们同家里的小孩戴上它,身上戴香包,门上插艾蒿,癌病全除掉,吉祥光高照。”奇怪的是,从那以后,凡是戴着香袋的大人小孩,虫害见了便逃之天夭,而没有香袋的恶人们却因虫害毒疫身亡。后来,

你觉得修改后的习作达到习作要求了吗?

描写“我”对端午节香袋的实际体验,表达了“我”对端午香袋的好奇与喜爱。

加入端午节香袋的

传说,为全文蒙上神秘

色彩。

评改指导

人们便在每年的端午节佩戴香袋,以求驱吉避凶。

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。小时候,每到端午,我便追着问:“奶奶,奶奶,你今年准备给我买个什么样的香袋?一定要买个最漂亮的!”这样的期盼成为了我对端午最深刻的记忆。记得有一次,奶奶给我买了一个葫芦形香袋,上面是彩色丝线绣出的活灵活现、火眼金睛的孙悟空。我挂着香袋兴高采烈地去上幼儿园,一蹦一跳地炫耀自己的“孙悟空”。班里大部分小朋友也挂了香袋,可大家还是对我投来了羡慕的目光,那天满心的自豪与欢喜至今仍记忆犹新。再长大些上了小学,奶奶依旧会提前一天买好香袋挂在我和弟弟的床头。每当香袋的香气萦绕在我的身边时,我就知道端午节到了。

端午节,挂香袋,已成为我们过端午的习俗。世界上并无鬼神,但小小的香袋是中国文化的传承,是老一辈对小一辈的祝福,更是人们对于平安的祈祷和祝愿,温暖着一代又一代中华儿女。

细节描写

作者端午节挂“孙悟空”香袋的神气与自豪。

端午节挂香袋背后的文化内涵。

谁能说说这个习作片段存在什么问题?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

仅用“指导”一词不能写出外婆是如何教“我”制作青团的,也没有具体写“我”学会后是怎么制作的。

没有总体介绍清明节的风俗。

没有融入自身的实际体验。

你能给出具体的修改建议吗?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

可以加入外婆和“我”制作青团的细节描写,使当时的场景更真实、具体。

可以加入清明节的风俗,使文章承接更加自然。

你能给出具体的修改建议吗?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

最后可以加入“我”对做清明团子风俗活动的感受与看法。

可以加入“我”学做青团的切身体会,以及制作成功后品尝青团的兴奋之情。

小组讨论、修改,并推选代表读一读修改后的片段。

清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗。每当清明到来之际,全国各地的人们都会祭拜先人。除了祭拜的方式大致相同之外,各地也有一些特色习俗,比如:踏青、荡秋千、插柳等。在我们家乡清明时除了祭扫先人,吃青团也是一项少不了的“传统项目”。

去年的清明节,我是在外婆家过的。到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇要求帮忙。外婆准备了三种青团子,绿色是艾草的,黄色是南瓜的,紫色是紫薯的,每种都是我爱吃的,豆沙馅更是我的最爱。我以前没做过,所以先观摩。我紧盯住外婆的手,只见外婆先把青团子搓成长条,然后摘成一个个乒乓球大小的小团子,捏扁后装入豆沙馅,手指左捏右捏地收口,稍微搓几下,一个漂亮的青团就做好了,整个过程干净利索。

我看外婆做起来很轻松,也觉得不难,便对青团子“下手了”。一开始还很顺利,可到收口时,怎么也合不起来,馅料总是漏出来,原来是我馅料放多了。外婆手指翻飞,很快帮我给它做了个“外科手术”,终于把我的“处女作”拯救回来了。在外婆的指导下,我终于掌握了技巧,越做越熟练。没多久,青团就都做好了。外婆在蒸锅里倒上水,架上蒸架,铺上纱布,把青团一个个排列上去,白色的纱布上交错排列着三色青团,好看极了。嘴还没吃,眼睛已经饱了。蒸了二十来分钟,美味的青团就出炉啦。我吃着自己做的青团格外香甜,一口气吃了三个,撑得午饭都没吃多少。

在我的记忆中,清明节总是飘着淡淡的清香,那是青团的味道,也是外婆的味道!

评改指导

习作分享

“家乡的风俗”

分享会

提示:同桌之间阅读、评价、修改习作,并推荐佳作或精彩语段在班级分享。

习作分享

习作评价表☆ 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点,突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

阅读同桌的习作。

读

结合习作评价表中的问题,在同桌的习作中找答案(后两个问题选一个)。

找

你会给同桌的习作几颗☆?

评

同桌

同桌

评价

评价

让我们按照习作评价表进行自评吧!

你会给同桌的习作几颗☆?

评

推荐佳作:

1.《 》

2.……

推荐语段:

;

2.……

习作分享

班级分享佳作或精彩语段。

习作分享

中

方法小结

习作:家乡的风俗

评改指导

明确评价标准

掌握修改方法

评改、分享习作

扩一扩,加入风俗的来历和特点。

扩一扩,加入参加风俗活动的实际体验。

扩一扩,加入风俗的来历和特点。

佳作赏析

元宵闹花灯

我最喜欢的就是元宵节闹花灯。

元宵节的晚上,大街上,公园里,处处挂满了色彩缤纷、图案各异的花灯,让人看得眼花缭乱。

我特别奇怪,为什么元宵夜一定要闹花灯呢?妈妈告诉我,在很久以前,一只神鸟降落人间被人们误杀。天帝知道后震怒,下令正月十五火烧人间。人们想出个法子:在正月十四、十五、十六这三天,每户人家在门前挂起红灯,从而骗过了天帝,保住了自己的生命和财产。 从此元宵节闹花灯便成为了一个风俗一直传到了今天。

每年元宵节,市里都会举行元宵节花灯会。有人物的、动物的,各式各样,琳琅满目。从这条街的一头走到那头,满眼都是花灯,满眼都是看花灯的人。花灯和人在光与影的交错下,重重叠叠,模模糊糊,让人分不清梦境与现实。

①开门见山,写出“我”喜欢元宵节闹花灯这一风俗。

①

②加入神话传说,说明元宵闹花灯

这一风俗的由来,充满神秘与趣味。

②

③整体写元宵节灯会上各式各

样的灯,以及街头热闹的景象。

③

佳作赏析

人物的花灯,除了那些民族英雄与众人皆知的历史人物之外,还有一些神话人物。例如威风凛凛的孙悟空,脚踩着筋斗云,神气活现;还有坐在宝座上的玉皇大帝,看上去极其威严,不可侵犯;还有端详着蟠桃的王母娘娘,一大把白胡子的太上老君等等,就像是各路神仙在聚会。花灯仿佛让他们一个个有筋有骨,有血有肉。 畅游在花灯的世界里,我仿佛也置身于神话传说中。

我最喜欢的便是动物花灯!动物花灯真多啊,琳琅满目的花灯使人眼花缭乱、目不暇接!那漂亮的兔灯,粉红色的身子,长长的耳朵,圆圆的小脸上挂着一副甜美的笑容,摆动的手臂,好像在跟大家说:“祝你们元宵节快乐!”最可爱的还是攀在树上的那只猴子:一只手抓着树枝,另一只手准备去摘枝头上的那只桃子,调皮得很。还有那威武的“老虎”、会动的“小鸡”……

④具体写人物花灯中神话人物花灯的

特点,既生动形象地点出其特点,又自然

地流露出对花灯的喜爱之情。

④

⑤开头直接点出“我最喜欢的便是

动物花灯”,重点描写了兔灯和猴子灯

的外形和动作,突出兔灯和猴子灯的可

爱有趣,生动形象。

⑤

佳作赏析

灯多,看花灯的人也多。马路上人山人海,整条马路都变成了“人行道”,一眼望去看不见人流的末尾。 人们边赏花灯边猜灯谜,兴致盎然。你看,这盏灯上写着“一双长耳朵,眼睛红又红,不吃肉和鱼,吃菜和萝卜”打一动物,谜底是“兔子”,你猜对了吗

夜渐渐深了,但观灯的人还是络绎不绝,各种彩色的灯像天上的繁星一样,大放光彩,真是“夜花灯醉,只缘春意浓”。随着小贩的最后一声吆喝,一年一度的元宵之夜落幕了,我依依不舍地回家了。

⑥通过环境描写,写出街道的

热闹,为下文写夜深观灯的热闹作

铺垫。

⑥

⑦情之所至,呼之而出。

首尾相应,浑然天成。

⑦

总评:小作者介绍了“元宵闹花灯”的风俗以及风俗的由来,运用生动的语言,渲染出一片热闹的场景,把灯多、人多的热闹场面栩栩如生地展现出来,更表现了“我”对元宵闹花灯的喜爱。结尾处“一夜花灯醉,只缘春意浓”,十分富有诗意。

布置作业

课后作业

再次修改、誊抄自己的习作。建议给习作配上简笔画和一首小诗,回家后与爸爸妈妈分享你笔下的家乡的习俗。

再见

家乡的风俗

第一单元 第2课时

习作导入

这节课,让我们一起修改、完善这次的习作吧!

让我们参看教材中的几个习作引导问题,梳理出本次习作的评价标准吧!

习作导入

《家乡的风俗》习作评价表 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点、突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

接下来,让我们一起评改作文吧!看看哪位同学的习作最能打动我们。

中

学习目标

习作导入

能够评价、修改自己和同学的习作。

欣赏、学习优秀作品以及精彩片段。

1

2

中

合作探究

视频专用

探究任务

习作指导

对典型习作进行评价和修改,明确修改方向,学习修改方法。

提示:先分小组讨论,再派代表在班级交流分享。

评改指导

习作评价表☆ 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点,突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

默读自己的习作。

读

结合习作,逐条回答评价表中的五个问题。(后两个问题选一个即可)

答

你会给自己几颗☆?

评

自评

自评

提示

提示

让我们按照习作评价表进行自评吧!

这篇习作存在什么问题?你有什么好的修改方法吗?

端午节——挂香袋

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。于是,我常常期盼端午节快点到来。

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。再长大些上了小学,奶奶依旧会提前一天买好香袋挂在我和弟弟的床头。每当香袋的香气萦绕在我的身边时,我就知道端午节到了。

端午节,挂香袋,已成为我们过端午的习俗。世界上并无鬼神,但小小的香袋是中国文化的传承,是老一辈对小一辈的祝福,更是人们对于平安的祈祷和祝愿,温暖着一代又一代中华儿女。

评改指导

这篇习作大致上介绍了端午挂香袋的习俗,但是事例过于简单,没有具体体现端午节挂香袋的习俗特点。我们在修改的时候要写清楚事例,还可以加入习俗的来历。

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

扩一扩:

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。听奶奶讲,端午节是每年农历的五月初五,古人常说五月是“百毒之月”,就是指这个月份气候潮湿,容易滋生各种毒虫。传说古时候,每年的四五月份,各种虫害、瘟疫严重地威胁着人们,玉皇大帝便派了一位神仙下凡,查访民情,治理瘟疫。神仙发现同是天下人,心眼不一般。有的人好,有的人歹,便惩恶护善,掏出五色香袋对善良的人说:“每年五月初五,你们同家里的小孩戴上它,身上戴香包,门上插艾蒿,癌病全除掉,吉祥光高照。”奇怪的是,从那以后,凡是戴着香袋的大人小孩,虫害见了便逃之天夭,而没有香袋的恶人们却因虫害毒疫身亡。后来,人们便在每年的端午节佩戴香袋,以求驱吉避凶。

扩一扩,加入风俗的来历或特点。

片段1:在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。

评改指导

风俗来历

风俗特点

加入端午节风俗的来历和特点,蒙上神秘色彩,为下文写“我”对端午节的认识作铺垫。

扩一扩:

于是,我常常期盼端午节快点到来。小时候,每年的端午节我总是用手轻轻地抚摸着胸前挂着的香袋,心中浮想联翩。连晚上睡觉都紧紧攥在手中不放,似乎小小的香袋里藏着无穷的秘密。对于端午的最初印象,就有了与别的节日不同的好奇与神秘。

扩一扩,加入参加风俗活动的实际体验。

片段2:于是,我常常期盼端午节快点到来。

评改指导

实际体验

加入自己独特的体验,这样写文章会更加生动,更让人产生共鸣。

扩一扩,让情感表达更充分。

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

扩一扩:

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。小时候,每到端午,我便追着问:“奶奶,奶奶,你今年准备给我买个什么样的香袋?一定要买个最漂亮的!”这样的期盼成为了我对端午最深刻的记忆。记得有一次,奶奶给我买了一个葫芦形香袋,上面是彩色丝线绣出的活灵活现、火眼金睛的孙悟空。我挂着香袋兴高采烈地去上幼儿园,一蹦一跳地炫耀自己的“孙悟空”。班里大部分小朋友也挂了香袋,可大家还是对我投来了羡慕的目光,那天满心的自豪与欢喜至今仍记忆犹新。

片段3:对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。

语言描写

动作描写

心里描写

能不能用一件具体的事例来体现对小朋友来说挂香袋是最大的乐趣所在呢?

加入具体的事例,“我”对香袋的喜爱跃然纸上。同时奶奶的形象贯穿其中,寥寥几笔便将奶奶的慈爱与香袋联系起来。

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

端午节——挂香袋

在我的家乡,端午节那天有佩戴香袋的习俗。于是,我常常期盼端午节快点到来。小时候,每年的端午节我总是用手轻轻地抚摸着胸前挂着的香袋,心中浮想联翩。连晚上睡觉都紧紧攥在手中不放,似乎小小的香袋里藏着无穷的秘密。对于端午的最初印象,就有了与别的节日不同的好奇与神秘。

听奶奶讲,端午节是每年农历的五月初五。古人常说五月是“百毒之月”,就是指这个月份气候潮湿,容易滋生各种毒虫。传说古时候,每年的四五月份,各种虫害、瘟疫严重地威胁着人们,玉皇大帝便派了一位神仙下凡,查访民情,治理瘟疫。神仙发现同是天下人,心眼不一般。有的人好,有的人歹,便惩恶护善,掏出五色香袋对善良的人说:“每年五月初五,你们同家里的小孩戴上它,身上戴香包,门上插艾蒿,癌病全除掉,吉祥光高照。”奇怪的是,从那以后,凡是戴着香袋的大人小孩,虫害见了便逃之天夭,而没有香袋的恶人们却因虫害毒疫身亡。后来,

你觉得修改后的习作达到习作要求了吗?

描写“我”对端午节香袋的实际体验,表达了“我”对端午香袋的好奇与喜爱。

加入端午节香袋的

传说,为全文蒙上神秘

色彩。

评改指导

人们便在每年的端午节佩戴香袋,以求驱吉避凶。

对于小朋友而言,每年的端午除了吃粽子,挂香袋就是最大的乐趣所在。小时候,每到端午,我便追着问:“奶奶,奶奶,你今年准备给我买个什么样的香袋?一定要买个最漂亮的!”这样的期盼成为了我对端午最深刻的记忆。记得有一次,奶奶给我买了一个葫芦形香袋,上面是彩色丝线绣出的活灵活现、火眼金睛的孙悟空。我挂着香袋兴高采烈地去上幼儿园,一蹦一跳地炫耀自己的“孙悟空”。班里大部分小朋友也挂了香袋,可大家还是对我投来了羡慕的目光,那天满心的自豪与欢喜至今仍记忆犹新。再长大些上了小学,奶奶依旧会提前一天买好香袋挂在我和弟弟的床头。每当香袋的香气萦绕在我的身边时,我就知道端午节到了。

端午节,挂香袋,已成为我们过端午的习俗。世界上并无鬼神,但小小的香袋是中国文化的传承,是老一辈对小一辈的祝福,更是人们对于平安的祈祷和祝愿,温暖着一代又一代中华儿女。

细节描写

作者端午节挂“孙悟空”香袋的神气与自豪。

端午节挂香袋背后的文化内涵。

谁能说说这个习作片段存在什么问题?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

仅用“指导”一词不能写出外婆是如何教“我”制作青团的,也没有具体写“我”学会后是怎么制作的。

没有总体介绍清明节的风俗。

没有融入自身的实际体验。

你能给出具体的修改建议吗?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

可以加入外婆和“我”制作青团的细节描写,使当时的场景更真实、具体。

可以加入清明节的风俗,使文章承接更加自然。

你能给出具体的修改建议吗?

评改指导

我们一起来看看如何更好地修改这篇习作?

去年的清明节,我是在外婆家过的,到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇地要求帮忙。在外婆的指导下,我也学会了制作青团。吃着自己亲手做的青团,我心里美滋滋的。

最后可以加入“我”对做清明团子风俗活动的感受与看法。

可以加入“我”学做青团的切身体会,以及制作成功后品尝青团的兴奋之情。

小组讨论、修改,并推选代表读一读修改后的片段。

清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗。每当清明到来之际,全国各地的人们都会祭拜先人。除了祭拜的方式大致相同之外,各地也有一些特色习俗,比如:踏青、荡秋千、插柳等。在我们家乡清明时除了祭扫先人,吃青团也是一项少不了的“传统项目”。

去年的清明节,我是在外婆家过的。到外婆家的时候外婆刚好要做青团,我自告奋勇要求帮忙。外婆准备了三种青团子,绿色是艾草的,黄色是南瓜的,紫色是紫薯的,每种都是我爱吃的,豆沙馅更是我的最爱。我以前没做过,所以先观摩。我紧盯住外婆的手,只见外婆先把青团子搓成长条,然后摘成一个个乒乓球大小的小团子,捏扁后装入豆沙馅,手指左捏右捏地收口,稍微搓几下,一个漂亮的青团就做好了,整个过程干净利索。

我看外婆做起来很轻松,也觉得不难,便对青团子“下手了”。一开始还很顺利,可到收口时,怎么也合不起来,馅料总是漏出来,原来是我馅料放多了。外婆手指翻飞,很快帮我给它做了个“外科手术”,终于把我的“处女作”拯救回来了。在外婆的指导下,我终于掌握了技巧,越做越熟练。没多久,青团就都做好了。外婆在蒸锅里倒上水,架上蒸架,铺上纱布,把青团一个个排列上去,白色的纱布上交错排列着三色青团,好看极了。嘴还没吃,眼睛已经饱了。蒸了二十来分钟,美味的青团就出炉啦。我吃着自己做的青团格外香甜,一口气吃了三个,撑得午饭都没吃多少。

在我的记忆中,清明节总是飘着淡淡的清香,那是青团的味道,也是外婆的味道!

评改指导

习作分享

“家乡的风俗”

分享会

提示:同桌之间阅读、评价、修改习作,并推荐佳作或精彩语段在班级分享。

习作分享

习作评价表☆ 评价内容 自评 互评

1.这篇习作是介绍一种风俗或自己参加风俗的活动经历吗? ☆☆ ☆☆

2.这篇习作抓住重点,突出风俗特色了吗? ☆☆ ☆☆

3.是否语言准确流畅,过渡自然? ☆☆ ☆☆

4.如果介绍风俗,是否从几个方面介绍,并加入自己的实际体验? ☆☆☆ ☆☆☆

5.如果写参加风俗活动的亲身经历,是否重点描写了活动的现场情况和自身的感受与看法? ☆☆☆ ☆☆☆

阅读同桌的习作。

读

结合习作评价表中的问题,在同桌的习作中找答案(后两个问题选一个)。

找

你会给同桌的习作几颗☆?

评

同桌

同桌

评价

评价

让我们按照习作评价表进行自评吧!

你会给同桌的习作几颗☆?

评

推荐佳作:

1.《 》

2.……

推荐语段:

;

2.……

习作分享

班级分享佳作或精彩语段。

习作分享

中

方法小结

习作:家乡的风俗

评改指导

明确评价标准

掌握修改方法

评改、分享习作

扩一扩,加入风俗的来历和特点。

扩一扩,加入参加风俗活动的实际体验。

扩一扩,加入风俗的来历和特点。

佳作赏析

元宵闹花灯

我最喜欢的就是元宵节闹花灯。

元宵节的晚上,大街上,公园里,处处挂满了色彩缤纷、图案各异的花灯,让人看得眼花缭乱。

我特别奇怪,为什么元宵夜一定要闹花灯呢?妈妈告诉我,在很久以前,一只神鸟降落人间被人们误杀。天帝知道后震怒,下令正月十五火烧人间。人们想出个法子:在正月十四、十五、十六这三天,每户人家在门前挂起红灯,从而骗过了天帝,保住了自己的生命和财产。 从此元宵节闹花灯便成为了一个风俗一直传到了今天。

每年元宵节,市里都会举行元宵节花灯会。有人物的、动物的,各式各样,琳琅满目。从这条街的一头走到那头,满眼都是花灯,满眼都是看花灯的人。花灯和人在光与影的交错下,重重叠叠,模模糊糊,让人分不清梦境与现实。

①开门见山,写出“我”喜欢元宵节闹花灯这一风俗。

①

②加入神话传说,说明元宵闹花灯

这一风俗的由来,充满神秘与趣味。

②

③整体写元宵节灯会上各式各

样的灯,以及街头热闹的景象。

③

佳作赏析

人物的花灯,除了那些民族英雄与众人皆知的历史人物之外,还有一些神话人物。例如威风凛凛的孙悟空,脚踩着筋斗云,神气活现;还有坐在宝座上的玉皇大帝,看上去极其威严,不可侵犯;还有端详着蟠桃的王母娘娘,一大把白胡子的太上老君等等,就像是各路神仙在聚会。花灯仿佛让他们一个个有筋有骨,有血有肉。 畅游在花灯的世界里,我仿佛也置身于神话传说中。

我最喜欢的便是动物花灯!动物花灯真多啊,琳琅满目的花灯使人眼花缭乱、目不暇接!那漂亮的兔灯,粉红色的身子,长长的耳朵,圆圆的小脸上挂着一副甜美的笑容,摆动的手臂,好像在跟大家说:“祝你们元宵节快乐!”最可爱的还是攀在树上的那只猴子:一只手抓着树枝,另一只手准备去摘枝头上的那只桃子,调皮得很。还有那威武的“老虎”、会动的“小鸡”……

④具体写人物花灯中神话人物花灯的

特点,既生动形象地点出其特点,又自然

地流露出对花灯的喜爱之情。

④

⑤开头直接点出“我最喜欢的便是

动物花灯”,重点描写了兔灯和猴子灯

的外形和动作,突出兔灯和猴子灯的可

爱有趣,生动形象。

⑤

佳作赏析

灯多,看花灯的人也多。马路上人山人海,整条马路都变成了“人行道”,一眼望去看不见人流的末尾。 人们边赏花灯边猜灯谜,兴致盎然。你看,这盏灯上写着“一双长耳朵,眼睛红又红,不吃肉和鱼,吃菜和萝卜”打一动物,谜底是“兔子”,你猜对了吗

夜渐渐深了,但观灯的人还是络绎不绝,各种彩色的灯像天上的繁星一样,大放光彩,真是“夜花灯醉,只缘春意浓”。随着小贩的最后一声吆喝,一年一度的元宵之夜落幕了,我依依不舍地回家了。

⑥通过环境描写,写出街道的

热闹,为下文写夜深观灯的热闹作

铺垫。

⑥

⑦情之所至,呼之而出。

首尾相应,浑然天成。

⑦

总评:小作者介绍了“元宵闹花灯”的风俗以及风俗的由来,运用生动的语言,渲染出一片热闹的场景,把灯多、人多的热闹场面栩栩如生地展现出来,更表现了“我”对元宵闹花灯的喜爱。结尾处“一夜花灯醉,只缘春意浓”,十分富有诗意。

布置作业

课后作业

再次修改、誊抄自己的习作。建议给习作配上简笔画和一首小诗,回家后与爸爸妈妈分享你笔下的家乡的习俗。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐