第五章化学生产中的重要非金属元素单元练习(含解析)2022-2023学年下学期高一化学人教版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 第五章化学生产中的重要非金属元素单元练习(含解析)2022-2023学年下学期高一化学人教版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 828.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 07:53:44 | ||

图片预览

文档简介

第五章化学生产中的重要非金属元素单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于溶液中某些常见离子检验的说法正确的是

A.Cl-:取样,滴入硝酸银溶液产生白色沉淀,再加入过量的硫酸沉淀不消失

B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,证明一定含有

C.向待测液中滴加硝酸酸化硝酸钡溶液无现象,再滴加AgNO3溶液后产生白色沉淀,则待测液中含有Cl-

D.向待测液中加入稀盐酸产生气体,将气体通入澄清石灰水变浑浊,则待测液中含有

2.宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养之一。下列离子方程式书写正确的是

A.明矾溶液中滴加氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全:

B.用足量的NaOH溶液吸收尾气:

C.向中投入固体:

D.用食醋、KI和淀粉检验加碘食盐的碘元素:

3.下列关于氧化物分类的说法不正确的组合是

①金属氧化物也可以形成酸性氧化物

②非金属氧化物一定是酸性氧化物

③SiO2是酸性氧化物,硅酸是它与水反应形成的水化物

④碱性氧化物一定是金属氧化物

⑤Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,故二者都是碱性氧化物

⑥能与酸反应生成盐和水的氧化物一定是碱性氧化物

⑦能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物

A.②③⑤⑥⑦ B.①④ C.②④⑤ D.①②④⑥⑦

4.以下关于铜跟浓、稀HNO3反应的说法中错误的是

A.1mol浓HNO3被还原转移2mol电子

B.Cu与浓HNO3反应剧烈,故氧化性浓HNO3强于稀HNO3

C.Cu与浓、稀HNO3反应都不需加热

D.生成等量的Cu(NO3)2,消耗浓HNO3的量多

5.下列颜色变化与氧化还原反应无关的是

A.将SO2通入滴有酚酞的NaOH溶液中,溶液红色褪去

B.将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,溶液先变红后褪色

C.久置的氯水,颜色逐渐变浅

D.久置的浓硝酸显黄色,通入空气后颜色变浅

6.下列反应既体现硝酸的酸性,又体现硝酸的氧化性的是

A.

B.

C.

D.

7.下列关于浓硫酸和稀硫酸的说法正确的是

A.浓硫酸、稀硫酸都难挥发

B.浓硫酸、稀硫酸都能氧化金属锌,反应的化学方程式相同

C.浓硫酸、稀硫酸在加热时都能与铜反应

D.浓硫酸、稀硫酸在常温下都能用铁制容器贮存

8.下列说法正确的是

A.向HClO溶液中通入SO2,生成H2SO4,证明H2SO4的酸性比HClO强

B.SO2、H2S为含硫化合物,都可用浓硫酸干燥

C.将SO2通入品红溶液,溶液褪色后加热恢复原色

D.蔗糖遇浓H2SO4后变黑,膨胀,最后产生刺激性气味气体,说明浓H2SO4具有脱水性、酸性和强氧化性

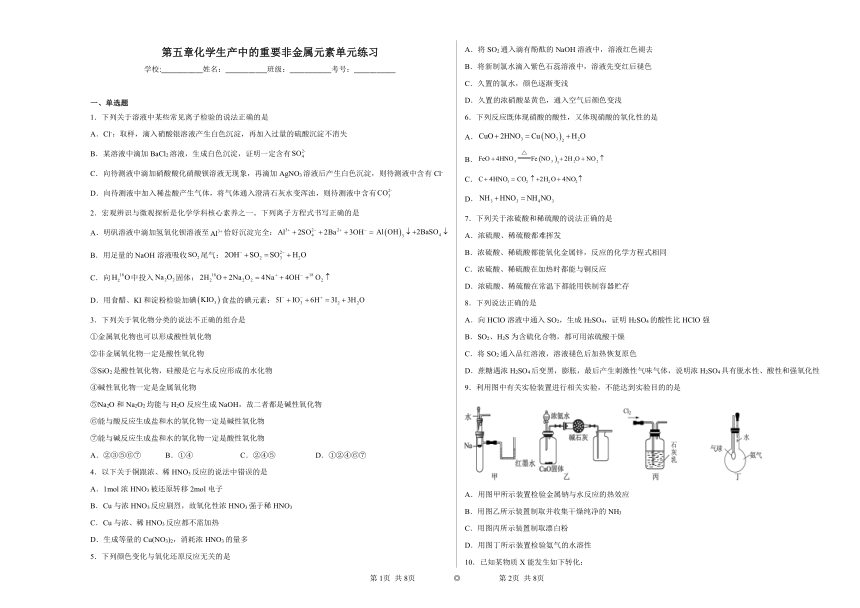

9.利用图中有关实验装置进行相关实验,不能达到实验目的的是

A.用图甲所示装置检验金属钠与水反应的热效应

B.用图乙所示装置制取并收集干燥纯净的NH3

C.用图丙所示装置制取漂白粉

D.用图丁所示装置检验氨气的水溶性

10.已知某物质X能发生如下转化:

下列有关上述转化关系中物质及其反应的叙述正确的是

A.若X为C,则Y可以和氢氧化钠反应生成盐和水

B.若X为S,则A为硫酸

C.反应①和②一定为氧化还原反应,反应③一定为非氧化还原反应

D.X一定是非金属单质或非金属氢化物

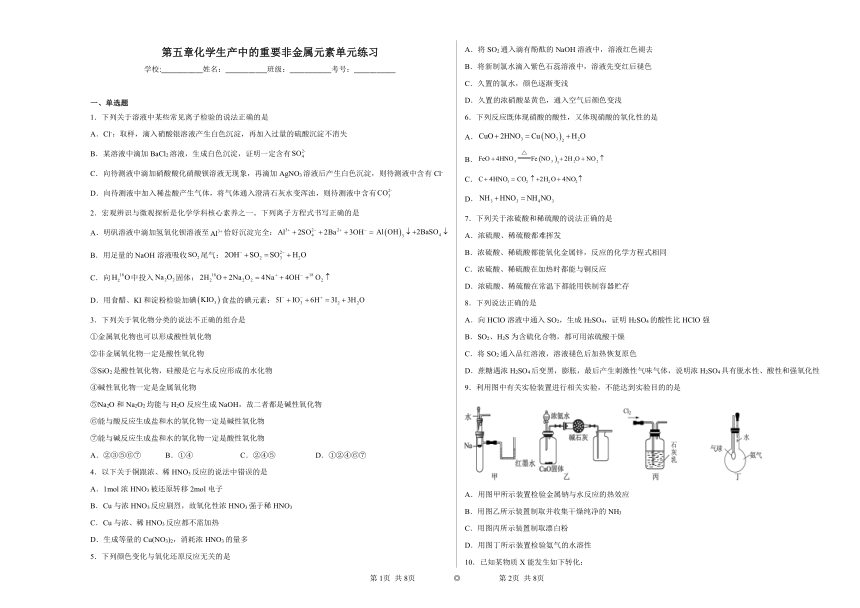

11.实验室为探究铁与足量浓硫酸的反应,并验证的性质,设计如图所示装置进行实验,下列说法错误的是

A.实验结束后,可取A中试管内的溶液稀释后滴加KSCN溶液检验是否有

B.B中溶液紫色褪去,C中生成淡黄色沉淀,均体现了的还原性

C.D中品红溶液褪色,体现了的漂白性

D.E中溶液红色变浅,体现了酸性氧化物的性质

12.能正确表示下列反应的离子方程式的是

A.向澄清的石灰水中通入SO2气体:+SO2=CaSO3↓

B.过量SO2气体通入氢氧化钠溶液中:SO2+OH-=HSO

C.SO2气体通入溴水中:SO2+Br2+H2O=2H++2Br-+SO

D.向氢硫酸(H2S)中通入氯气:

13.是重要的化工原料,工业上常采用氨氧化法制硝酸,其流程是将氨和空气混合后通入灼热的铂铑合金网,反应生成,生成的一氧化氮与残余的氧气继续反应生成二氧化氮:。随后将二氧化氨通入水中制取硝酸。在指定条件下,下列选项所示的物质间转化能实现的是

A. B.稀

C. D.

14.甲、乙、丙、丁四种物质中,甲、乙、丙均含有相同的某种元素,它们之间具有如下转化关系,下列有关物质的推断不正确的是

A.若甲为H2S,则丁可能是O2 B.若甲为NH3·H2O溶液,则丁可能是CO2

C.若甲为Fe,则丁可能是盐酸 D.若甲为SO2,则丁可能是NaOH溶液

15.M是一种可溶性结晶水合物,为了确定M的组成,取少量M溶于水配成容液进行如下实验:

下列有关M的推断正确的是

A.由实验(1)(2)的现象知,M含

B.由实验(3)(4)的现象知,该气体显碱性

C.由实验(6)的现象知,白色沉淀可能是

D.由上述实验推知,M可能是

二、实验题

16.久置的固体会潮解、变质、颜色变黄,某小组欲探究变质的产物。

资料:i.能与S反应生成(黄色),与酸反应生成S和;

ii.BaS、均易溶于水,可溶于水,(白色)微溶于水;

iii.白色的难溶于水,且易转化为黑色的。

将久置的固体溶于水,溶液呈黄色。取黄色溶液,滴加稀硫酸,产生白色沉淀(经检验该沉淀中含S)。

(1)推测变质的产物含有,实验证据是_______。

(2)研究白色沉淀产生的途径,实验小组同学进行如下假设:

途径一:白色沉淀由与稀硫酸反应产生。

途径二:变质的产物中可能含有,白色沉淀由与稀硫酸反应产生。

途径三:变质的产物中可能含有,白色沉淀由……

①与稀硫酸反应的化学方程式是_______。

②请将途径三补充完全:白色沉淀由_______。

(3)为检验变质的产物中是否含有,设计实验:

①取黄色溶液,向其中滴加溶液,产生黑色沉淀。由此得出结论:变质的产物中含。有同学认为得出该结论的理由不充分,原因是_______。

②改进实验,方案和现象如下:

实验一:和混合溶液白色沉淀(放置颜色不变)

实验二:

a.实验一的目的是_______。

b.试剂1是_______,试剂2是_______。

(4)检验变质的产物中是否含有:取黄色溶液,加入过量稀盐酸,产生白色沉淀。离心沉降(分离固体)后向溶液中滴加溶液,产生白色沉淀。你认为能否根据实验现象得出结论?_______。说明理由:_______。

17.归纳与演绎是重要的科学方法,也是常用的化学学习方法,请用该方法解决下列问题。

(1)我们已经学过实验室制取、、三种气体的反应原理与收集方法。请你归纳出选择实验室制取气体反应的发生装置主要考虑的因素:_______(填序号)。

①反应物的状态 ②生成气体的溶解性 ③反应条件 ④原料为纯净物 ⑤气体的密度

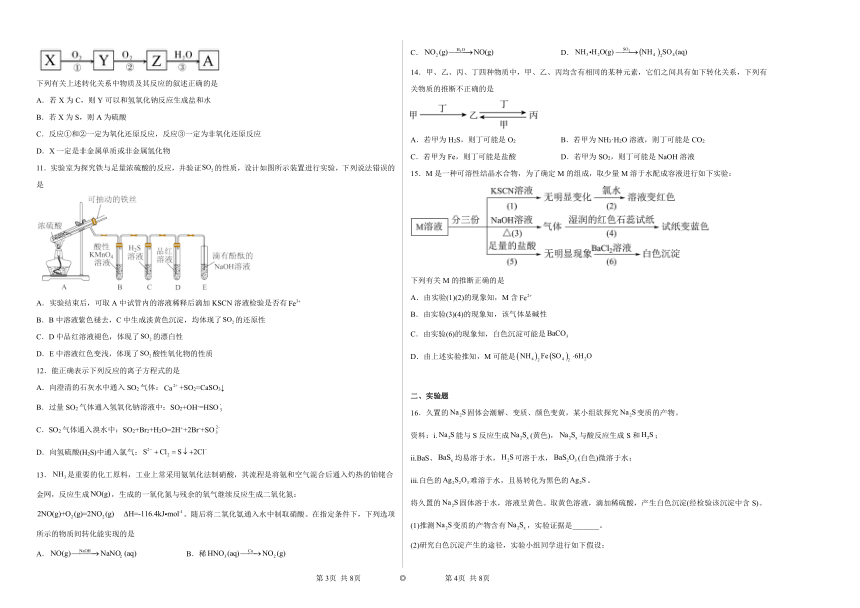

(2)探究课上,小明同学为了探究氨气的某些性质,做了如图实验(从左向右依次是他所做实验及现象)。

通过实验,小明同学可得出氨气的三点性质,分别是

①_______;

②_______;

③_______。

(3)在获得氨气的主要性质后,小明决定自己来制取氨气,他先查阅了有关资料,知道可通过多种反应得到他准备分别用以下两种化学反应来制备氨气,请结合所学知识帮助他完成氨气的实验制备方案。

①

②

若选择反应①作为实验室制取的反应原理,需要用图中装置的_______作为发生装置,若用D装置来收集氨气,气体由_______端进入。若选择反应②作为实验室制取的反应原理,需要用图中装置的_______作为发生装置。

三、结构与性质

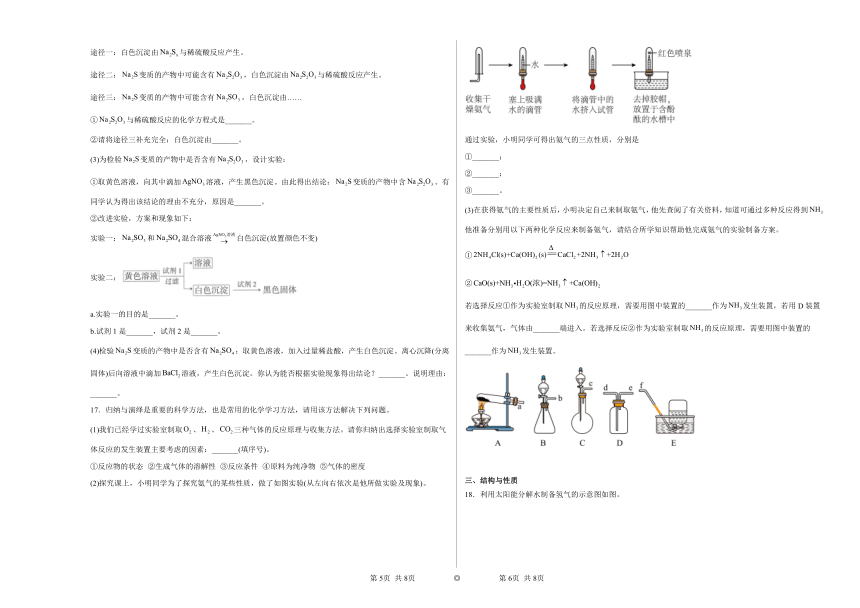

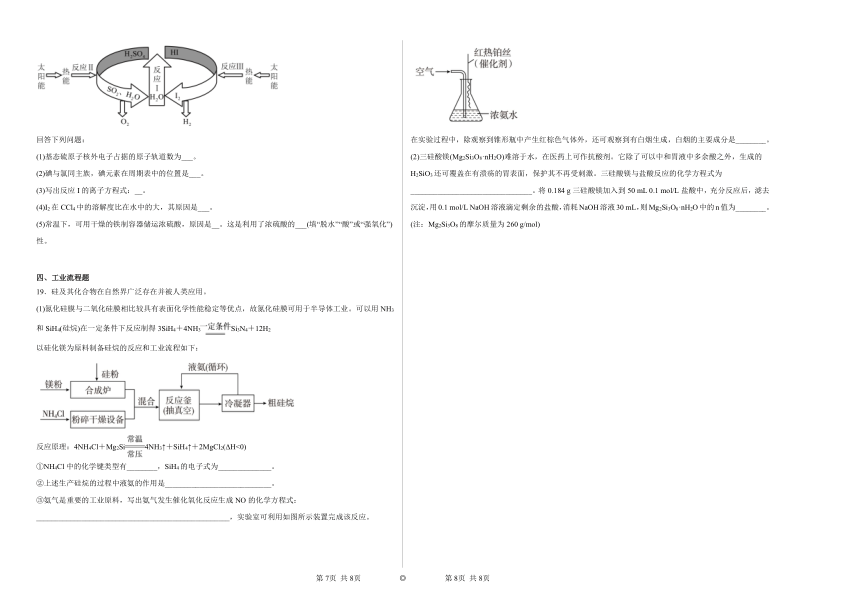

18.利用太阳能分解水制备氢气的示意图如图。

回答下列问题:

(1)基态硫原子核外电子占据的原子轨道数为___。

(2)碘与氯同主族,碘元素在周期表中的位置是___。

(3)写出反应I的离子方程式:__。

(4)I2在CCl4中的溶解度比在水中的大,其原因是___。

(5)常温下,可用干燥的铁制容器储运浓硫酸,原因是__。这是利用了浓硫酸的___(填“脱水”“酸”或“强氧化”)性。

四、工业流程题

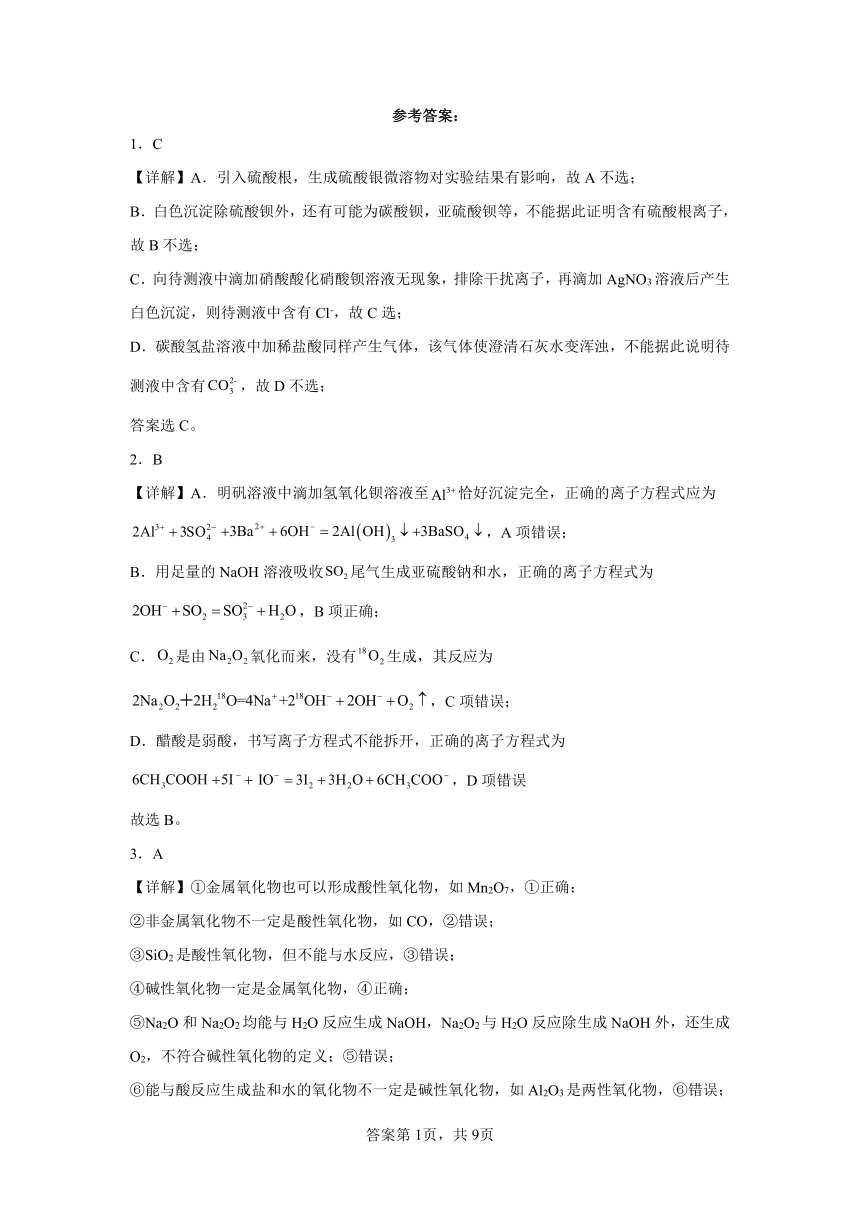

19.硅及其化合物在自然界广泛存在并被人类应用。

(1)氮化硅膜与二氧化硅膜相比较具有表面化学性能稳定等优点,故氮化硅膜可用于半导体工业。可以用NH3和SiH4(硅烷)在一定条件下反应制得3SiH4+4NH3Si3N4+12H2

以硅化镁为原料制备硅烷的反应和工业流程如下:

反应原理:4NH4Cl+Mg2Si4NH3↑+SiH4↑+2MgCl2(ΔH<0)

①NH4Cl中的化学键类型有________,SiH4的电子式为______________。

②上述生产硅烷的过程中液氨的作用是____________________________。

③氨气是重要的工业原料,写出氨气发生催化氧化反应生成NO的化学方程式:___________________________________________________,实验室可利用如图所示装置完成该反应。

在实验过程中,除观察到锥形瓶中产生红棕色气体外,还可观察到有白烟生成,白烟的主要成分是________。

(2)三硅酸镁(Mg2Si3O8·nH2O)难溶于水,在医药上可作抗酸剂。它除了可以中和胃液中多余酸之外,生成的H2SiO3还可覆盖在有溃疡的胃表面,保护其不再受刺激。三硅酸镁与盐酸反应的化学方程式为________________________________。将0.184 g三硅酸镁加入到50 mL 0.1 mol/L盐酸中,充分反应后,滤去沉淀,用0.1 mol/L NaOH溶液滴定剩余的盐酸,消耗NaOH溶液30 mL,则Mg2Si3O8·nH2O中的n值为________。(注:Mg2Si3O8的摩尔质量为260 g/mol)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.引入硫酸根,生成硫酸银微溶物对实验结果有影响,故A不选;

B.白色沉淀除硫酸钡外,还有可能为碳酸钡,亚硫酸钡等,不能据此证明含有硫酸根离子,故B不选;

C.向待测液中滴加硝酸酸化硝酸钡溶液无现象,排除干扰离子,再滴加AgNO3溶液后产生白色沉淀,则待测液中含有Cl-,故C选;

D.碳酸氢盐溶液中加稀盐酸同样产生气体,该气体使澄清石灰水变浑浊,不能据此说明待测液中含有,故D不选;

答案选C。

2.B

【详解】A.明矾溶液中滴加氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全,正确的离子方程式应为,A项错误;

B.用足量的NaOH溶液吸收尾气生成亚硫酸钠和水,正确的离子方程式为,B项正确;

C.是由氧化而来,没有生成,其反应为,C项错误;

D.醋酸是弱酸,书写离子方程式不能拆开,正确的离子方程式为,D项错误

故选B。

3.A

【详解】①金属氧化物也可以形成酸性氧化物,如Mn2O7,①正确;

②非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO,②错误;

③SiO2是酸性氧化物,但不能与水反应,③错误;

④碱性氧化物一定是金属氧化物,④正确;

⑤Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,Na2O2与H2O反应除生成NaOH外,还生成O2,不符合碱性氧化物的定义;⑤错误;

⑥能与酸反应生成盐和水的氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3是两性氧化物,⑥错误;

⑦能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物,如Al2O3是两性氧化物,⑦错误;

故符合题意的是②③⑤⑥⑦,答案选A。

4.A

【详解】A.铜和浓硝酸反应:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,硝酸中N的化合价从+5价降低到+4价,1molHNO3得到1mol电子,所以1mol浓HNO3被还原转移1mol电子,故A错误;

B.Cu与浓HNO3反应剧烈,与稀硝酸反应比较缓慢,故氧化性浓HNO3强于稀HNO3,故B正确;

C.铜和浓、稀硝酸反应都不需要加热,常温下即可进行,故C正确;

D.铜和浓硝酸反应的化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜和稀硝酸反应的化学方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,生成3mol硝酸铜,消耗浓硝酸为12mol,消耗稀硝酸为8mol,所以消耗的浓硝酸的量多,故D正确;

故选A。

5.A

【详解】A.将SO2通入滴有酚酞的NaOH溶液中,二者反应产生Na2SO3和H2O,使溶液中NaOH浓度降低,溶液碱性减弱,因此溶液红色褪去,与氧化还原反应无关,A正确;

B.将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,Cl2与H2O反应产生HCl、HClO,酸使紫色石蕊溶液变红色,由于溶液中含有HClO,该物质具有强氧化性,会将红色物质氧化变为无色,因此后来看到溶液的红色又褪色,与氧化还原反应有关,B不符合题意;

C.Cl2溶于水,反应产生HCl、HClO,该反应是可逆反应,反应产生的HClO不稳定,受热分解产生HCl、O2,导致氯气与水反应的可逆反应正向移动,最终完全转化为稀盐酸,故久置的氯水,颜色逐渐变浅,与氧化还原反应有关,C不符合题意;

D.浓硝酸不稳定,光照分解产生的NO2溶解在硝酸中,使硝酸溶液显黄色。当向其中通入空气后会发生反应:4NO2+O2+2H2O=4HNO3,c(NO2)减小,因此溶液变浅,溶液颜色变化与氧化还原反应有关,D不符合题意;

故合理选项是A。

6.B

【分析】根据硝酸中氮元素的化合价降低,体现硝酸的氧化性,若生成硝酸盐,体现硝酸的酸性。

【详解】A.因硝酸中氮元素化合价没有变化,只生成盐,硝酸只表现酸性,A不符合题意;

B.反应生成NO2硝酸中氮元素化合价降低,体现硝酸的氧化性,同时有硝酸铁生成,表现了硝酸的酸性,B符合题意;

C.反应中硝酸中氮元素的化合价全部由+5降低为+4,只体现了氧化性,C不符合题意;

D.反应中没有元素化合价的变化,不能体现硝酸的氧化性,只表现酸性,D不符合题意;

故选B。

7.A

【详解】A.硫酸是一种高沸点、难挥发性酸,浓硫酸、稀硫酸都难挥发,故A正确;

B.浓硫酸、稀硫酸都能将锌氧化,但浓硫酸、稀硫酸作氧化剂时的反应的实质不同,浓硫酸作氧化剂时还原产物为二氧化硫,而稀硫酸作氧化剂时还原产物为氢气,故B错误;

C.浓硫酸与铜加热时发生反应,而稀硫酸与铜不反应,故C错误;

D.浓硫酸常温下遇铁发生钝化,可以用铁制容器贮存,稀硫酸与铁会发生反应,不能用铁制容器贮存,D错误;

故答案为A。

8.C

【详解】A.HClO具有强氧化性,SO2具有还原性,向HClO溶液中通入SO2,会发生氧化还原反应:HClO+SO2+H2O=H2SO4+HCl,生成H2SO4不能证明H2SO4的酸性比HClO强,A项错误;

B.H2S具有还原性,会与浓硫酸发生氧化还原反应,不可以用浓硫酸干燥,B项错误;

C.SO2漂白性是与有色物质不稳定的无色物质,故将SO2通入品红溶液,溶液褪色后加热恢复原色,C项正确;

D.蔗糖遇浓H2SO4后变黑,膨胀,说明浓H2SO4具有脱水性,产生刺激性气味气体SO2说明浓H2SO4具有强氧化性,该过程没有体现浓硫酸的酸性,D项错误;

答案选C。

9.B

【详解】A.钠与水反应产生热量导致大试管中温度升高压强增大使U型管中液柱左端下降,A项正确;

B.NH3为碱性气体可以选择碱石灰干燥,但氨气密度比空气小应该采用向下排空,B项错误;

C.漂白粉为CaCl2和Ca(ClO)2,选用浓度大的石灰乳制备,C项正确;

D.氨气溶于水后圆底烧瓶中气压降低气球膨胀,D项正确;

故选B。

10.B

【详解】A.若X为C,则Y为CO、Z为CO2、A为H2CO3,CO与氢氧化钠溶液不反应,A错误;

B.若X为S,则Y为SO2、Z为SO3、A为H2SO4,符合转化关系,B正确;

C.物质与单质氧气的反应一定属于氧化还原反应,即反应①和②一定为氧化还原反应,若X为S或H2S,反应③可以为三氧化硫与水生成硫酸,属于非氧化还原反应,若X为N2或NH3,反应③为二氧化氮与水生成硝酸与NO,若X为Na时,Y为Na2O、Z为Na2O2,反应③是过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,属于氧化还原反应,C错误;

D.若X为N2或NH3,则Y为NO、Z为NO2、A为HNO3,符合转化关系;若X为Na,则Y为Na2O、Z为Na2O2、A为NaOH,符合转化关系,D错误;

故选B。

11.B

【分析】A中浓硫酸与铁发生氧化还原反应生成硫酸铁和二氧化硫,B可用于检验二氧化硫的还原性,C中生成淡黄色沉淀,二氧化硫表现氧化性,D中品红褪色,加热时颜色复原,E为尾气吸收装置,以此解题。

【详解】A.铁离子能够与KSCN溶液反应生成血红色络合物,实验结束后可向装置A的溶液中滴加KSCN溶液检验是否存在Fe3+,A正确;

B.装置C中发生反应的化学方程式为SO2+2H2S=3S↓+2H2O,二氧化硫的S元素化合价降低,被还原,表现氧化性,B错误;

C.二氧化硫具有漂白性,装置D中品红溶液褪色可验证SO2的漂白性,C正确;

D.E中溶液红色变浅,说明E中碱性减弱,体现了SO2酸性氧化物的性质,D正确;

故答案选B。

12.B

【详解】A.向澄清的石灰水中通入少量SO2气体,离子方程式是,向澄清的石灰水中通入过量SO2气体,离子方程式是,A项错误;

B.过量SO2气体通入氢氧化钠溶液中,离子方程式是,B项正确;

C.SO2气体通入溴水中,SO2化合价升高具有还原性,Br2具有氧化性,则离子方程式是,C项错误;

D.氢硫酸为弱电解质,通入氯气后发生氧化还原反应,则离子方程式是,D项错误;

答案选B。

13.C

【详解】A.NO难溶于水,与氢氧化钠溶液不反应,A错误;

B.稀硝酸和铜反应生成NO,B错误;

C.二氧化氮与水反应生成硝酸与一氧化氮,C正确;

D.一水合氨与二氧化硫反应生成亚硫酸铵或亚硫酸氢铵,D错误;

故选C。

14.C

【详解】A.若甲为H2S、丁是O2,则乙是S、丙是SO2,故A正确;

B.若甲为NH3·H2O溶液、丁是CO2,则乙是碳酸铵、丙是碳酸氢铵,故B正确;

C.若甲为Fe、丁是盐酸,乙是FeCl2,FeCl2和盐酸不反应,故C错误;

D.若甲为SO2、丁是NaOH溶液,则乙是亚硫酸氢钠、丙是亚硫酸钠,故D正确;

选C。

15.A

【分析】实验(1)加入KSCN溶液无现象说明无Fe3+,实验(2)加入氯水溶液变红色,说明亚铁离子被氧化生成Fe3+,可推知M溶液含Fe2+;由实验(4)现象可知气体为NH3,说明M中含NH,由实验(5)和(6)现象说明M中含SO;

【详解】A.实验(1)加入KSCN溶液无现象说明无Fe3+,实验(2)加入氯水溶液变红色,说明亚铁离子被氧化生成Fe3+,可推知M溶液含Fe2+,A正确;

B.由实验(4)现象可知气体为NH3,氨气无碱性,是氨气溶于水得到氨水呈碱性,B错误;

C.由实验(5)加入稀盐酸无现象,可排除M中不存在CO,根据(6)现象说明M中含SO,白色沉淀是BaSO4,C错误;

D.由上述实验推知,M含有Fe2+、NH、SO,但无法确定结晶水的数目,D错误;

故选:A。

16.(1)溶液呈黄色

(2) 与在酸性条件下反应产生

(3) 末变质的也能与溶液反应生成黑色的沉淀 确认和都不易转化为黑色固体,排除、对检验的干扰 溶液 溶液

(4) 能 稀盐酸将、等除去,不会产生干扰(或否,检验过程中等低价含硫物质被氧化)

【详解】(1)将久置的固体溶于水,溶液呈黄色,是黄色的,所以溶液呈黄色可知证明变质的产物含有。

(2)①与稀硫酸反应生成硫酸钠、硫沉淀、二氧化硫气体和水,化学方程式是:。

②与在酸性条件下反应可发生归中反应产生硫,所以可猜测硫是由与在酸性条件下反应产生的。

(3)①取黄色溶液,向其中滴加溶液,产生黑色沉淀。由此得出结论:变质的产物中含。该结论的理由不充分,原因是末变质的也能与溶液反应生成黑色的沉淀。

②改进的实验方案中,实验一是向和混合溶液加入硝酸银溶液,产生白色沉淀且放置颜色不变,说明、和溶液反应生成的和都不易转化为黑色固体,排除、对检验的干扰;实验二向黄色溶液中先加入溶液生成白色沉淀,若其中含有,再加入溶液,转化为,最终转化为黑色沉淀,可以确定变质的产物中含有。

(4)过量稀盐酸可将、等除去,再加入氯化钡溶液,硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,可知用此实验证明变质的产物中含有。(或Na2S和盐酸反应生成的H2S在检验过程中被氧化为硫,不能用此实验证明变质的产物中是否含有)。

17.(1)①③

(2) 相同条件下,氨气的密度比空气小 氨气极易溶于水 氨气能跟水发生化学反应,反应后的溶液显碱性

(3) A e B或C

【解析】(1)

实验室制取气体反应的发生装置的选择主要考虑反应物的状态是固体还是液体以及反应条件,如加热等;

(2)

根据实验可知,气体是由上到下充满试管的,充满氨气的试管能形成喷泉且形成的溶液使酚酞显红色,从而得出氨气的三点性质:相同条件下,氨气的密度比空气小、氨气极易溶于水、氨气能跟水发生化学反应,反应后的溶液显碱性;

(3)

反应①需要用固固加热型发生装置,则选取A作为发生装置;氨气的密度比空气小,则用D装置收集时,气体由e端进入;若选择反应②作为实验室制取的反应原理,则应选择固液不加热型发生装置,即B或C。

18. 9 第五周期第ⅦA族 SO2+I2+2H2O=4+2+ I2和CCl4都是非极性分子,水是极性分子,根据相似相溶原理,极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂 铁与浓硫酸接触,表面形成致密的氧化膜,发生钝化现象 体现浓硫酸的强氧化性

【分析】根据硫原子的核外电子排布式写出基态硫原子核外电子占据的原子轨道数;根据碘与氯同主族判断碘在周期表的位置;反应I是二氧化硫、碘和水生成盐酸和硫酸,写出离子方程式;根据相似相溶原理分析;根据铁与浓硫酸的钝化分析,据此分析。

【详解】(1)基态硫原子的核外电子排布式为:1s22s22p63s23p4,s能级有一个轨道,p能级有3个轨道,基态硫原子的核外电子占据的原子轨道数为1+1+3+1+3=9;

(2)碘与氯同主族,氯位于第三周期第ⅦA族,碘元素在周期表中的位置是第五周期第ⅦA族;

(3)反应I是二氧化硫、碘和水生成盐酸和硫酸,离子方程式:SO2+I2+2H2O=4+2+;

(4)I2在CCl4中的溶解度比在水中的大,其原因是I2和CCl4都是非极性分子,水是极性分子,根据相似相溶原理,极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂;

(5)常温下,可用干燥的铁制容器储运浓硫酸,原因是铁与浓硫酸接触,表面形成致密的氧化膜,发生钝化现象,这是利用了浓硫酸的强氧化性。

【点睛】盐酸和硫酸都是强电解质,写离子方程式时都要拆成离子形式,为易错点。

19. 极性键(或共价键)、离子键 吸收热量,保证反应在常温下进行(答“制冷”或“降温”均可) 4NH3+5O24NO+6H2O NH4NO3(或硝酸铵) Mg2Si3O8·nH2O+4HCl=3H2SiO3+2MgCl2+(n-1)H2O 6

【分析】(1)①氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键,铵根离子内部存在共价键,根据电子式的书写方法来回答;

②根据液氨的性质:易液化来回答;

③氨气的催化氧化产物是一氧化氮和水,一氧化氮遇到空气迅速变为二氧化氮,二氧化到可以和水反应得到硝酸,硝酸可以和氨气反应生成硝酸铵;

(2)根据书写化学方程式的步骤:写配注等,正确书写方程式即可,根据化学方程式进行计算。

【详解】(1)①氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键,铵根离子内部存在共价键,极性键(或共价键)、离子键,硅甲烷中硅原子和氢原子之间以共价键结合,电子式为: ;

②液氨的性质:易液化,上述生产硅烷的过程中液氨的作用是:吸收热量,保证反应在常温下进行,故答案为:吸收热量,保证反应在常温下进行(答“制冷”或“降温”均可);

③氨气的催化氧化产物是一氧化氮和水,即4NH3+5O24NO+6H2O,在实验过程中,除观察到锥形瓶中产生红棕色气体外,还可观察到有白烟生成,因为一氧化氮遇到空气迅速变为二氧化氮,二氧化到可以和水反应得到硝酸,硝酸可以和氨气反应生成NH4NO3(或硝酸铵);

(2)三硅酸镁中和胃酸(HCl)的化学方程式为:Mg2Si3O8·nH2O+4HCl=3H2SiO3+2MgCl2+(n-1)H2O,根据化学方程式,设0.184g Mg2Si3O8·nH2O的物质的量是x,得:

=,解得x=0.0005mol,所以MgSi3O8 nH2O的摩尔质量是(260+18n) g/mol =368g/mol,Mg2Si3O8的摩尔质量为260g/mol,所以18n=108,即n=6。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.下列关于溶液中某些常见离子检验的说法正确的是

A.Cl-:取样,滴入硝酸银溶液产生白色沉淀,再加入过量的硫酸沉淀不消失

B.某溶液中滴加BaCl2溶液,生成白色沉淀,证明一定含有

C.向待测液中滴加硝酸酸化硝酸钡溶液无现象,再滴加AgNO3溶液后产生白色沉淀,则待测液中含有Cl-

D.向待测液中加入稀盐酸产生气体,将气体通入澄清石灰水变浑浊,则待测液中含有

2.宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养之一。下列离子方程式书写正确的是

A.明矾溶液中滴加氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全:

B.用足量的NaOH溶液吸收尾气:

C.向中投入固体:

D.用食醋、KI和淀粉检验加碘食盐的碘元素:

3.下列关于氧化物分类的说法不正确的组合是

①金属氧化物也可以形成酸性氧化物

②非金属氧化物一定是酸性氧化物

③SiO2是酸性氧化物,硅酸是它与水反应形成的水化物

④碱性氧化物一定是金属氧化物

⑤Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,故二者都是碱性氧化物

⑥能与酸反应生成盐和水的氧化物一定是碱性氧化物

⑦能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物

A.②③⑤⑥⑦ B.①④ C.②④⑤ D.①②④⑥⑦

4.以下关于铜跟浓、稀HNO3反应的说法中错误的是

A.1mol浓HNO3被还原转移2mol电子

B.Cu与浓HNO3反应剧烈,故氧化性浓HNO3强于稀HNO3

C.Cu与浓、稀HNO3反应都不需加热

D.生成等量的Cu(NO3)2,消耗浓HNO3的量多

5.下列颜色变化与氧化还原反应无关的是

A.将SO2通入滴有酚酞的NaOH溶液中,溶液红色褪去

B.将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,溶液先变红后褪色

C.久置的氯水,颜色逐渐变浅

D.久置的浓硝酸显黄色,通入空气后颜色变浅

6.下列反应既体现硝酸的酸性,又体现硝酸的氧化性的是

A.

B.

C.

D.

7.下列关于浓硫酸和稀硫酸的说法正确的是

A.浓硫酸、稀硫酸都难挥发

B.浓硫酸、稀硫酸都能氧化金属锌,反应的化学方程式相同

C.浓硫酸、稀硫酸在加热时都能与铜反应

D.浓硫酸、稀硫酸在常温下都能用铁制容器贮存

8.下列说法正确的是

A.向HClO溶液中通入SO2,生成H2SO4,证明H2SO4的酸性比HClO强

B.SO2、H2S为含硫化合物,都可用浓硫酸干燥

C.将SO2通入品红溶液,溶液褪色后加热恢复原色

D.蔗糖遇浓H2SO4后变黑,膨胀,最后产生刺激性气味气体,说明浓H2SO4具有脱水性、酸性和强氧化性

9.利用图中有关实验装置进行相关实验,不能达到实验目的的是

A.用图甲所示装置检验金属钠与水反应的热效应

B.用图乙所示装置制取并收集干燥纯净的NH3

C.用图丙所示装置制取漂白粉

D.用图丁所示装置检验氨气的水溶性

10.已知某物质X能发生如下转化:

下列有关上述转化关系中物质及其反应的叙述正确的是

A.若X为C,则Y可以和氢氧化钠反应生成盐和水

B.若X为S,则A为硫酸

C.反应①和②一定为氧化还原反应,反应③一定为非氧化还原反应

D.X一定是非金属单质或非金属氢化物

11.实验室为探究铁与足量浓硫酸的反应,并验证的性质,设计如图所示装置进行实验,下列说法错误的是

A.实验结束后,可取A中试管内的溶液稀释后滴加KSCN溶液检验是否有

B.B中溶液紫色褪去,C中生成淡黄色沉淀,均体现了的还原性

C.D中品红溶液褪色,体现了的漂白性

D.E中溶液红色变浅,体现了酸性氧化物的性质

12.能正确表示下列反应的离子方程式的是

A.向澄清的石灰水中通入SO2气体:+SO2=CaSO3↓

B.过量SO2气体通入氢氧化钠溶液中:SO2+OH-=HSO

C.SO2气体通入溴水中:SO2+Br2+H2O=2H++2Br-+SO

D.向氢硫酸(H2S)中通入氯气:

13.是重要的化工原料,工业上常采用氨氧化法制硝酸,其流程是将氨和空气混合后通入灼热的铂铑合金网,反应生成,生成的一氧化氮与残余的氧气继续反应生成二氧化氮:。随后将二氧化氨通入水中制取硝酸。在指定条件下,下列选项所示的物质间转化能实现的是

A. B.稀

C. D.

14.甲、乙、丙、丁四种物质中,甲、乙、丙均含有相同的某种元素,它们之间具有如下转化关系,下列有关物质的推断不正确的是

A.若甲为H2S,则丁可能是O2 B.若甲为NH3·H2O溶液,则丁可能是CO2

C.若甲为Fe,则丁可能是盐酸 D.若甲为SO2,则丁可能是NaOH溶液

15.M是一种可溶性结晶水合物,为了确定M的组成,取少量M溶于水配成容液进行如下实验:

下列有关M的推断正确的是

A.由实验(1)(2)的现象知,M含

B.由实验(3)(4)的现象知,该气体显碱性

C.由实验(6)的现象知,白色沉淀可能是

D.由上述实验推知,M可能是

二、实验题

16.久置的固体会潮解、变质、颜色变黄,某小组欲探究变质的产物。

资料:i.能与S反应生成(黄色),与酸反应生成S和;

ii.BaS、均易溶于水,可溶于水,(白色)微溶于水;

iii.白色的难溶于水,且易转化为黑色的。

将久置的固体溶于水,溶液呈黄色。取黄色溶液,滴加稀硫酸,产生白色沉淀(经检验该沉淀中含S)。

(1)推测变质的产物含有,实验证据是_______。

(2)研究白色沉淀产生的途径,实验小组同学进行如下假设:

途径一:白色沉淀由与稀硫酸反应产生。

途径二:变质的产物中可能含有,白色沉淀由与稀硫酸反应产生。

途径三:变质的产物中可能含有,白色沉淀由……

①与稀硫酸反应的化学方程式是_______。

②请将途径三补充完全:白色沉淀由_______。

(3)为检验变质的产物中是否含有,设计实验:

①取黄色溶液,向其中滴加溶液,产生黑色沉淀。由此得出结论:变质的产物中含。有同学认为得出该结论的理由不充分,原因是_______。

②改进实验,方案和现象如下:

实验一:和混合溶液白色沉淀(放置颜色不变)

实验二:

a.实验一的目的是_______。

b.试剂1是_______,试剂2是_______。

(4)检验变质的产物中是否含有:取黄色溶液,加入过量稀盐酸,产生白色沉淀。离心沉降(分离固体)后向溶液中滴加溶液,产生白色沉淀。你认为能否根据实验现象得出结论?_______。说明理由:_______。

17.归纳与演绎是重要的科学方法,也是常用的化学学习方法,请用该方法解决下列问题。

(1)我们已经学过实验室制取、、三种气体的反应原理与收集方法。请你归纳出选择实验室制取气体反应的发生装置主要考虑的因素:_______(填序号)。

①反应物的状态 ②生成气体的溶解性 ③反应条件 ④原料为纯净物 ⑤气体的密度

(2)探究课上,小明同学为了探究氨气的某些性质,做了如图实验(从左向右依次是他所做实验及现象)。

通过实验,小明同学可得出氨气的三点性质,分别是

①_______;

②_______;

③_______。

(3)在获得氨气的主要性质后,小明决定自己来制取氨气,他先查阅了有关资料,知道可通过多种反应得到他准备分别用以下两种化学反应来制备氨气,请结合所学知识帮助他完成氨气的实验制备方案。

①

②

若选择反应①作为实验室制取的反应原理,需要用图中装置的_______作为发生装置,若用D装置来收集氨气,气体由_______端进入。若选择反应②作为实验室制取的反应原理,需要用图中装置的_______作为发生装置。

三、结构与性质

18.利用太阳能分解水制备氢气的示意图如图。

回答下列问题:

(1)基态硫原子核外电子占据的原子轨道数为___。

(2)碘与氯同主族,碘元素在周期表中的位置是___。

(3)写出反应I的离子方程式:__。

(4)I2在CCl4中的溶解度比在水中的大,其原因是___。

(5)常温下,可用干燥的铁制容器储运浓硫酸,原因是__。这是利用了浓硫酸的___(填“脱水”“酸”或“强氧化”)性。

四、工业流程题

19.硅及其化合物在自然界广泛存在并被人类应用。

(1)氮化硅膜与二氧化硅膜相比较具有表面化学性能稳定等优点,故氮化硅膜可用于半导体工业。可以用NH3和SiH4(硅烷)在一定条件下反应制得3SiH4+4NH3Si3N4+12H2

以硅化镁为原料制备硅烷的反应和工业流程如下:

反应原理:4NH4Cl+Mg2Si4NH3↑+SiH4↑+2MgCl2(ΔH<0)

①NH4Cl中的化学键类型有________,SiH4的电子式为______________。

②上述生产硅烷的过程中液氨的作用是____________________________。

③氨气是重要的工业原料,写出氨气发生催化氧化反应生成NO的化学方程式:___________________________________________________,实验室可利用如图所示装置完成该反应。

在实验过程中,除观察到锥形瓶中产生红棕色气体外,还可观察到有白烟生成,白烟的主要成分是________。

(2)三硅酸镁(Mg2Si3O8·nH2O)难溶于水,在医药上可作抗酸剂。它除了可以中和胃液中多余酸之外,生成的H2SiO3还可覆盖在有溃疡的胃表面,保护其不再受刺激。三硅酸镁与盐酸反应的化学方程式为________________________________。将0.184 g三硅酸镁加入到50 mL 0.1 mol/L盐酸中,充分反应后,滤去沉淀,用0.1 mol/L NaOH溶液滴定剩余的盐酸,消耗NaOH溶液30 mL,则Mg2Si3O8·nH2O中的n值为________。(注:Mg2Si3O8的摩尔质量为260 g/mol)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.引入硫酸根,生成硫酸银微溶物对实验结果有影响,故A不选;

B.白色沉淀除硫酸钡外,还有可能为碳酸钡,亚硫酸钡等,不能据此证明含有硫酸根离子,故B不选;

C.向待测液中滴加硝酸酸化硝酸钡溶液无现象,排除干扰离子,再滴加AgNO3溶液后产生白色沉淀,则待测液中含有Cl-,故C选;

D.碳酸氢盐溶液中加稀盐酸同样产生气体,该气体使澄清石灰水变浑浊,不能据此说明待测液中含有,故D不选;

答案选C。

2.B

【详解】A.明矾溶液中滴加氢氧化钡溶液至恰好沉淀完全,正确的离子方程式应为,A项错误;

B.用足量的NaOH溶液吸收尾气生成亚硫酸钠和水,正确的离子方程式为,B项正确;

C.是由氧化而来,没有生成,其反应为,C项错误;

D.醋酸是弱酸,书写离子方程式不能拆开,正确的离子方程式为,D项错误

故选B。

3.A

【详解】①金属氧化物也可以形成酸性氧化物,如Mn2O7,①正确;

②非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO,②错误;

③SiO2是酸性氧化物,但不能与水反应,③错误;

④碱性氧化物一定是金属氧化物,④正确;

⑤Na2O和Na2O2均能与H2O反应生成NaOH,Na2O2与H2O反应除生成NaOH外,还生成O2,不符合碱性氧化物的定义;⑤错误;

⑥能与酸反应生成盐和水的氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3是两性氧化物,⑥错误;

⑦能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物,如Al2O3是两性氧化物,⑦错误;

故符合题意的是②③⑤⑥⑦,答案选A。

4.A

【详解】A.铜和浓硝酸反应:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,硝酸中N的化合价从+5价降低到+4价,1molHNO3得到1mol电子,所以1mol浓HNO3被还原转移1mol电子,故A错误;

B.Cu与浓HNO3反应剧烈,与稀硝酸反应比较缓慢,故氧化性浓HNO3强于稀HNO3,故B正确;

C.铜和浓、稀硝酸反应都不需要加热,常温下即可进行,故C正确;

D.铜和浓硝酸反应的化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜和稀硝酸反应的化学方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,生成3mol硝酸铜,消耗浓硝酸为12mol,消耗稀硝酸为8mol,所以消耗的浓硝酸的量多,故D正确;

故选A。

5.A

【详解】A.将SO2通入滴有酚酞的NaOH溶液中,二者反应产生Na2SO3和H2O,使溶液中NaOH浓度降低,溶液碱性减弱,因此溶液红色褪去,与氧化还原反应无关,A正确;

B.将新制氯水滴入紫色石蕊溶液中,Cl2与H2O反应产生HCl、HClO,酸使紫色石蕊溶液变红色,由于溶液中含有HClO,该物质具有强氧化性,会将红色物质氧化变为无色,因此后来看到溶液的红色又褪色,与氧化还原反应有关,B不符合题意;

C.Cl2溶于水,反应产生HCl、HClO,该反应是可逆反应,反应产生的HClO不稳定,受热分解产生HCl、O2,导致氯气与水反应的可逆反应正向移动,最终完全转化为稀盐酸,故久置的氯水,颜色逐渐变浅,与氧化还原反应有关,C不符合题意;

D.浓硝酸不稳定,光照分解产生的NO2溶解在硝酸中,使硝酸溶液显黄色。当向其中通入空气后会发生反应:4NO2+O2+2H2O=4HNO3,c(NO2)减小,因此溶液变浅,溶液颜色变化与氧化还原反应有关,D不符合题意;

故合理选项是A。

6.B

【分析】根据硝酸中氮元素的化合价降低,体现硝酸的氧化性,若生成硝酸盐,体现硝酸的酸性。

【详解】A.因硝酸中氮元素化合价没有变化,只生成盐,硝酸只表现酸性,A不符合题意;

B.反应生成NO2硝酸中氮元素化合价降低,体现硝酸的氧化性,同时有硝酸铁生成,表现了硝酸的酸性,B符合题意;

C.反应中硝酸中氮元素的化合价全部由+5降低为+4,只体现了氧化性,C不符合题意;

D.反应中没有元素化合价的变化,不能体现硝酸的氧化性,只表现酸性,D不符合题意;

故选B。

7.A

【详解】A.硫酸是一种高沸点、难挥发性酸,浓硫酸、稀硫酸都难挥发,故A正确;

B.浓硫酸、稀硫酸都能将锌氧化,但浓硫酸、稀硫酸作氧化剂时的反应的实质不同,浓硫酸作氧化剂时还原产物为二氧化硫,而稀硫酸作氧化剂时还原产物为氢气,故B错误;

C.浓硫酸与铜加热时发生反应,而稀硫酸与铜不反应,故C错误;

D.浓硫酸常温下遇铁发生钝化,可以用铁制容器贮存,稀硫酸与铁会发生反应,不能用铁制容器贮存,D错误;

故答案为A。

8.C

【详解】A.HClO具有强氧化性,SO2具有还原性,向HClO溶液中通入SO2,会发生氧化还原反应:HClO+SO2+H2O=H2SO4+HCl,生成H2SO4不能证明H2SO4的酸性比HClO强,A项错误;

B.H2S具有还原性,会与浓硫酸发生氧化还原反应,不可以用浓硫酸干燥,B项错误;

C.SO2漂白性是与有色物质不稳定的无色物质,故将SO2通入品红溶液,溶液褪色后加热恢复原色,C项正确;

D.蔗糖遇浓H2SO4后变黑,膨胀,说明浓H2SO4具有脱水性,产生刺激性气味气体SO2说明浓H2SO4具有强氧化性,该过程没有体现浓硫酸的酸性,D项错误;

答案选C。

9.B

【详解】A.钠与水反应产生热量导致大试管中温度升高压强增大使U型管中液柱左端下降,A项正确;

B.NH3为碱性气体可以选择碱石灰干燥,但氨气密度比空气小应该采用向下排空,B项错误;

C.漂白粉为CaCl2和Ca(ClO)2,选用浓度大的石灰乳制备,C项正确;

D.氨气溶于水后圆底烧瓶中气压降低气球膨胀,D项正确;

故选B。

10.B

【详解】A.若X为C,则Y为CO、Z为CO2、A为H2CO3,CO与氢氧化钠溶液不反应,A错误;

B.若X为S,则Y为SO2、Z为SO3、A为H2SO4,符合转化关系,B正确;

C.物质与单质氧气的反应一定属于氧化还原反应,即反应①和②一定为氧化还原反应,若X为S或H2S,反应③可以为三氧化硫与水生成硫酸,属于非氧化还原反应,若X为N2或NH3,反应③为二氧化氮与水生成硝酸与NO,若X为Na时,Y为Na2O、Z为Na2O2,反应③是过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,属于氧化还原反应,C错误;

D.若X为N2或NH3,则Y为NO、Z为NO2、A为HNO3,符合转化关系;若X为Na,则Y为Na2O、Z为Na2O2、A为NaOH,符合转化关系,D错误;

故选B。

11.B

【分析】A中浓硫酸与铁发生氧化还原反应生成硫酸铁和二氧化硫,B可用于检验二氧化硫的还原性,C中生成淡黄色沉淀,二氧化硫表现氧化性,D中品红褪色,加热时颜色复原,E为尾气吸收装置,以此解题。

【详解】A.铁离子能够与KSCN溶液反应生成血红色络合物,实验结束后可向装置A的溶液中滴加KSCN溶液检验是否存在Fe3+,A正确;

B.装置C中发生反应的化学方程式为SO2+2H2S=3S↓+2H2O,二氧化硫的S元素化合价降低,被还原,表现氧化性,B错误;

C.二氧化硫具有漂白性,装置D中品红溶液褪色可验证SO2的漂白性,C正确;

D.E中溶液红色变浅,说明E中碱性减弱,体现了SO2酸性氧化物的性质,D正确;

故答案选B。

12.B

【详解】A.向澄清的石灰水中通入少量SO2气体,离子方程式是,向澄清的石灰水中通入过量SO2气体,离子方程式是,A项错误;

B.过量SO2气体通入氢氧化钠溶液中,离子方程式是,B项正确;

C.SO2气体通入溴水中,SO2化合价升高具有还原性,Br2具有氧化性,则离子方程式是,C项错误;

D.氢硫酸为弱电解质,通入氯气后发生氧化还原反应,则离子方程式是,D项错误;

答案选B。

13.C

【详解】A.NO难溶于水,与氢氧化钠溶液不反应,A错误;

B.稀硝酸和铜反应生成NO,B错误;

C.二氧化氮与水反应生成硝酸与一氧化氮,C正确;

D.一水合氨与二氧化硫反应生成亚硫酸铵或亚硫酸氢铵,D错误;

故选C。

14.C

【详解】A.若甲为H2S、丁是O2,则乙是S、丙是SO2,故A正确;

B.若甲为NH3·H2O溶液、丁是CO2,则乙是碳酸铵、丙是碳酸氢铵,故B正确;

C.若甲为Fe、丁是盐酸,乙是FeCl2,FeCl2和盐酸不反应,故C错误;

D.若甲为SO2、丁是NaOH溶液,则乙是亚硫酸氢钠、丙是亚硫酸钠,故D正确;

选C。

15.A

【分析】实验(1)加入KSCN溶液无现象说明无Fe3+,实验(2)加入氯水溶液变红色,说明亚铁离子被氧化生成Fe3+,可推知M溶液含Fe2+;由实验(4)现象可知气体为NH3,说明M中含NH,由实验(5)和(6)现象说明M中含SO;

【详解】A.实验(1)加入KSCN溶液无现象说明无Fe3+,实验(2)加入氯水溶液变红色,说明亚铁离子被氧化生成Fe3+,可推知M溶液含Fe2+,A正确;

B.由实验(4)现象可知气体为NH3,氨气无碱性,是氨气溶于水得到氨水呈碱性,B错误;

C.由实验(5)加入稀盐酸无现象,可排除M中不存在CO,根据(6)现象说明M中含SO,白色沉淀是BaSO4,C错误;

D.由上述实验推知,M含有Fe2+、NH、SO,但无法确定结晶水的数目,D错误;

故选:A。

16.(1)溶液呈黄色

(2) 与在酸性条件下反应产生

(3) 末变质的也能与溶液反应生成黑色的沉淀 确认和都不易转化为黑色固体,排除、对检验的干扰 溶液 溶液

(4) 能 稀盐酸将、等除去,不会产生干扰(或否,检验过程中等低价含硫物质被氧化)

【详解】(1)将久置的固体溶于水,溶液呈黄色,是黄色的,所以溶液呈黄色可知证明变质的产物含有。

(2)①与稀硫酸反应生成硫酸钠、硫沉淀、二氧化硫气体和水,化学方程式是:。

②与在酸性条件下反应可发生归中反应产生硫,所以可猜测硫是由与在酸性条件下反应产生的。

(3)①取黄色溶液,向其中滴加溶液,产生黑色沉淀。由此得出结论:变质的产物中含。该结论的理由不充分,原因是末变质的也能与溶液反应生成黑色的沉淀。

②改进的实验方案中,实验一是向和混合溶液加入硝酸银溶液,产生白色沉淀且放置颜色不变,说明、和溶液反应生成的和都不易转化为黑色固体,排除、对检验的干扰;实验二向黄色溶液中先加入溶液生成白色沉淀,若其中含有,再加入溶液,转化为,最终转化为黑色沉淀,可以确定变质的产物中含有。

(4)过量稀盐酸可将、等除去,再加入氯化钡溶液,硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡白色沉淀,可知用此实验证明变质的产物中含有。(或Na2S和盐酸反应生成的H2S在检验过程中被氧化为硫,不能用此实验证明变质的产物中是否含有)。

17.(1)①③

(2) 相同条件下,氨气的密度比空气小 氨气极易溶于水 氨气能跟水发生化学反应,反应后的溶液显碱性

(3) A e B或C

【解析】(1)

实验室制取气体反应的发生装置的选择主要考虑反应物的状态是固体还是液体以及反应条件,如加热等;

(2)

根据实验可知,气体是由上到下充满试管的,充满氨气的试管能形成喷泉且形成的溶液使酚酞显红色,从而得出氨气的三点性质:相同条件下,氨气的密度比空气小、氨气极易溶于水、氨气能跟水发生化学反应,反应后的溶液显碱性;

(3)

反应①需要用固固加热型发生装置,则选取A作为发生装置;氨气的密度比空气小,则用D装置收集时,气体由e端进入;若选择反应②作为实验室制取的反应原理,则应选择固液不加热型发生装置,即B或C。

18. 9 第五周期第ⅦA族 SO2+I2+2H2O=4+2+ I2和CCl4都是非极性分子,水是极性分子,根据相似相溶原理,极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂 铁与浓硫酸接触,表面形成致密的氧化膜,发生钝化现象 体现浓硫酸的强氧化性

【分析】根据硫原子的核外电子排布式写出基态硫原子核外电子占据的原子轨道数;根据碘与氯同主族判断碘在周期表的位置;反应I是二氧化硫、碘和水生成盐酸和硫酸,写出离子方程式;根据相似相溶原理分析;根据铁与浓硫酸的钝化分析,据此分析。

【详解】(1)基态硫原子的核外电子排布式为:1s22s22p63s23p4,s能级有一个轨道,p能级有3个轨道,基态硫原子的核外电子占据的原子轨道数为1+1+3+1+3=9;

(2)碘与氯同主族,氯位于第三周期第ⅦA族,碘元素在周期表中的位置是第五周期第ⅦA族;

(3)反应I是二氧化硫、碘和水生成盐酸和硫酸,离子方程式:SO2+I2+2H2O=4+2+;

(4)I2在CCl4中的溶解度比在水中的大,其原因是I2和CCl4都是非极性分子,水是极性分子,根据相似相溶原理,极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂;

(5)常温下,可用干燥的铁制容器储运浓硫酸,原因是铁与浓硫酸接触,表面形成致密的氧化膜,发生钝化现象,这是利用了浓硫酸的强氧化性。

【点睛】盐酸和硫酸都是强电解质,写离子方程式时都要拆成离子形式,为易错点。

19. 极性键(或共价键)、离子键 吸收热量,保证反应在常温下进行(答“制冷”或“降温”均可) 4NH3+5O24NO+6H2O NH4NO3(或硝酸铵) Mg2Si3O8·nH2O+4HCl=3H2SiO3+2MgCl2+(n-1)H2O 6

【分析】(1)①氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键,铵根离子内部存在共价键,根据电子式的书写方法来回答;

②根据液氨的性质:易液化来回答;

③氨气的催化氧化产物是一氧化氮和水,一氧化氮遇到空气迅速变为二氧化氮,二氧化到可以和水反应得到硝酸,硝酸可以和氨气反应生成硝酸铵;

(2)根据书写化学方程式的步骤:写配注等,正确书写方程式即可,根据化学方程式进行计算。

【详解】(1)①氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键,铵根离子内部存在共价键,极性键(或共价键)、离子键,硅甲烷中硅原子和氢原子之间以共价键结合,电子式为: ;

②液氨的性质:易液化,上述生产硅烷的过程中液氨的作用是:吸收热量,保证反应在常温下进行,故答案为:吸收热量,保证反应在常温下进行(答“制冷”或“降温”均可);

③氨气的催化氧化产物是一氧化氮和水,即4NH3+5O24NO+6H2O,在实验过程中,除观察到锥形瓶中产生红棕色气体外,还可观察到有白烟生成,因为一氧化氮遇到空气迅速变为二氧化氮,二氧化到可以和水反应得到硝酸,硝酸可以和氨气反应生成NH4NO3(或硝酸铵);

(2)三硅酸镁中和胃酸(HCl)的化学方程式为:Mg2Si3O8·nH2O+4HCl=3H2SiO3+2MgCl2+(n-1)H2O,根据化学方程式,设0.184g Mg2Si3O8·nH2O的物质的量是x,得:

=,解得x=0.0005mol,所以MgSi3O8 nH2O的摩尔质量是(260+18n) g/mol =368g/mol,Mg2Si3O8的摩尔质量为260g/mol,所以18n=108,即n=6。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学