沪教版化学九年级上册 4.3 化学方程式的书写与应用教案

文档属性

| 名称 | 沪教版化学九年级上册 4.3 化学方程式的书写与应用教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 143.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 13:58:07 | ||

图片预览

文档简介

化学方程式的书写与应用

一、教学目标:

知识与技能

能正确书写简单的化学反应方程式。

过程与方法:

认识书写化学方程式的依据,理解内容和形式的辨证关系。

情感态度价值观:

认识定量研究对化学科学发展的意义。

二、教学内容

1.用化学方程式可以表示化学变化。

书写化学方程式遵循的原则是:(1)以客观事实为依据;(2)符合质量守恒定律。

三、教学重点

化学反应方程式的书写及化学方程式的配平;

四、教学难点

化学方程式的配平

五、教学方法

讲授、练习、讨论和自学辅导

六、教学过程

(一)、复习回顾

(二)化学反应的表示方法

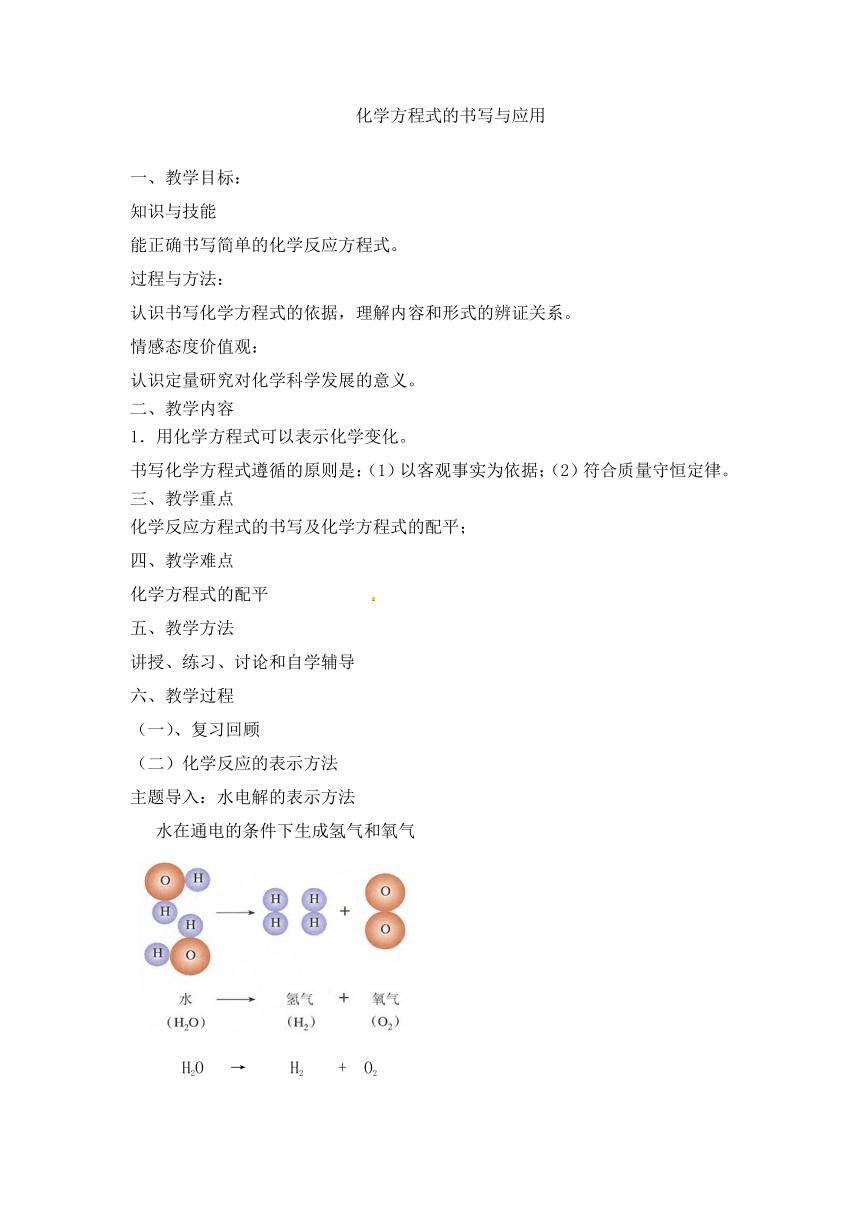

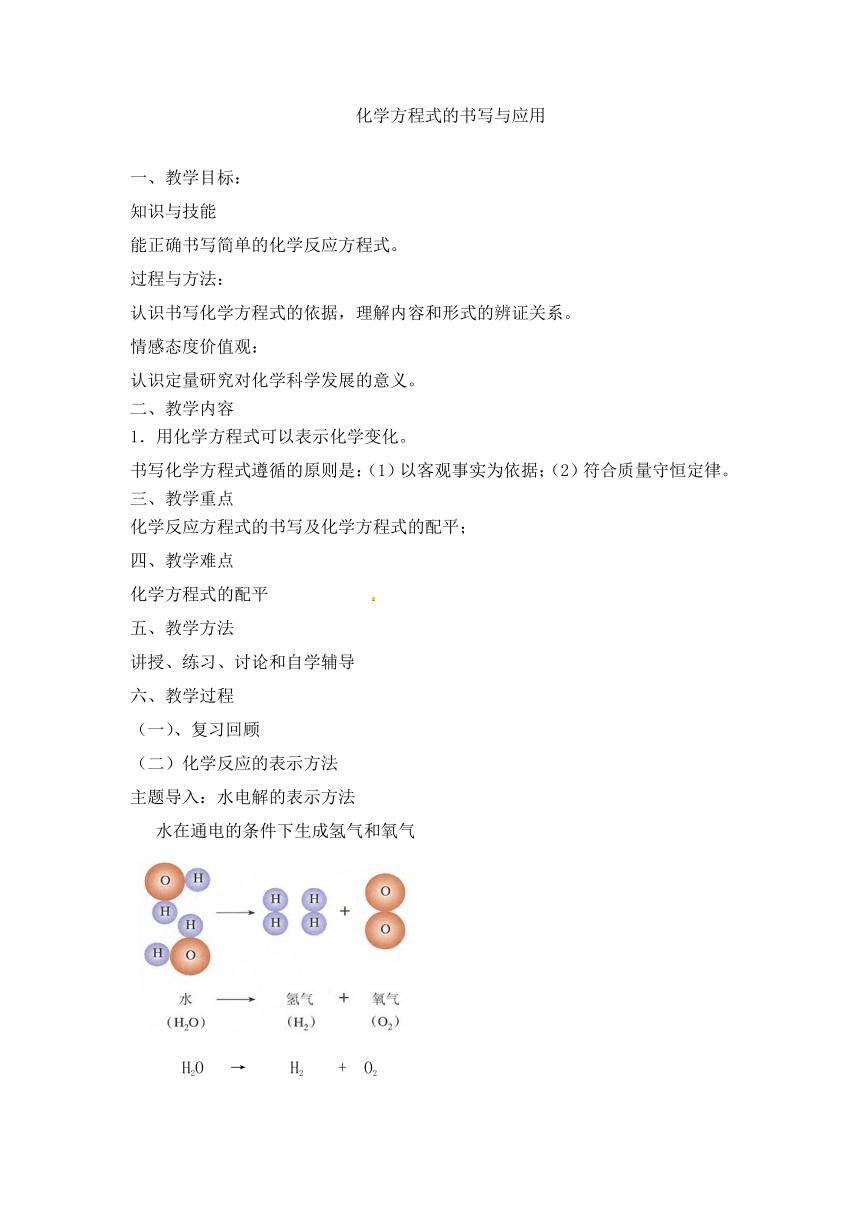

主题导入:水电解的表示方法

水在通电的条件下生成氢气和氧气

H2O → H2 + O2

2H2O 通电 2H2↑ + O2 ↑

哪种方法能简便地记录和描述这一反应?(讨论)

1.引入化学方程式定义:用化学式来表示化学反应的式子。

2.怎样书写化学方程式呢?观察以下的几个化学方程式

2KMnO4 △ K2MnO4 + MnO2 + O2↑

CH4 + 2O2 点燃 CO2 + 2H2O

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓+ H2O

启发引导:得出书写化学方程式的的原则(1)严格遵循质量守恒定律,即需要化学方程式配平(2)严格尊重实验事实, 不可主观臆造

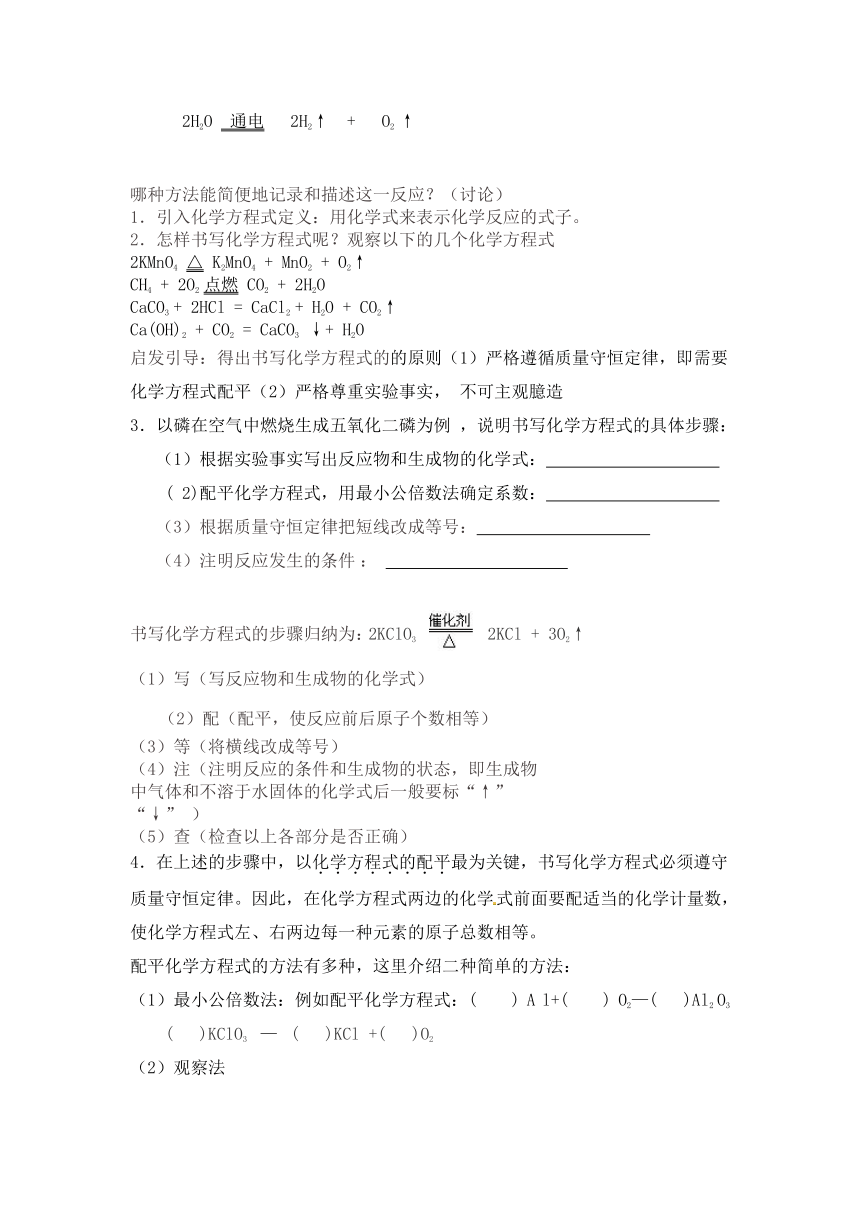

3.以磷在空气中燃烧生成五氧化二磷为例 ,说明书写化学方程式的具体步骤:

(1)根据实验事实写出反应物和生成物的化学式:

( 2)配平化学方程式,用最小公倍数法确定系数:

(3)根据质量守恒定律把短线改成等号:

(4)注明反应发生的条件 :

书写化学方程式的步骤归纳为:2KClO3 2KCl + 3O2↑

(1)写(写反应物和生成物的化学式)

(2)配(配平,使反应前后原子个数相等)

(3)等(将横线改成等号)

(4)注(注明反应的条件和生成物的状态,即生成物

中气体和不溶于水固体的化学式后一般要标“↑”

“↓” )

(5)查(检查以上各部分是否正确)

4.在上述的步骤中,以化学方程式的配平最为关键,书写化学方程式必须遵守质量守恒定律。因此,在化学方程式两边的化学式前面要配适当的化学计量数,使化学方程式左、右两边每一种元素的原子总数相等。

配平化学方程式的方法有多种,这里介绍二种简单的方法:

(1)最小公倍数法:例如配平化学方程式:( ) A l+( ) O2—( )Al2 O3

( )KClO3 — ( )KCl +( )O2

(2)观察法

先找出化学方程式中原子数目多的化学式,令该化学式的化学计量数为1

例如:配平化学方程式 H2 + O2 — H2O

H2O的原子数目比较多,令其化学计量数为1;依据“等号”两边各种原子的数目相等确定其他各项的化学计量数。即:H2 + 1/2O2 — H2O,将其化学方程式前的化学计量数转化为最小整数比:2H2 + O2点燃2 H2O

练习 ( )Fe+ ( )O2—( )Fe3O4 ( )Fe3O4 +( )H2 —( )Fe+( ) H2O

特别注意:注明反应条件和生成物的状态

(1)许多化学反应需要一定的条件才能发生,因此,需要在化学方程式中注明反应发生的基本条件。如把点燃、加热(常用“△”号表示)、催化剂、通电等,写在“等号”的上方或下方。

(2)如果化学反应中有气体生成,在该气体物质的化学式右边要注“↑”;如果生成物中有不溶于水的固体时,则在该固体物质的化学式右边要注“↓”号。

(3)如果反应物和生成物中都有气体时,气体生成物中就不需注“↑”;同样,如果反应物和生成物都有不溶于水的固体时,固体生成物也不需注“↓”。

5.[课堂练习]

找错误,提供四个化学方程式分别错在未配平、差箭头、化学式书写错误和违反客观事实。从中可知,化学方程式的书写要遵守客观事实,以客观事实为基础。

6.总结书写化学方程式常见的错误:

(1)写错物质的化学式;

(2)随意臆造生成物或事实上不存在的化学反应;

(3)化学方程式没有配平;

(4)漏标或错标气体生成物或沉淀生成物的记号;

(5)错写或漏写反应必需的条件。

(三)课堂小节

左反右生一横线 配平以后加一线

等号上下注条件 箭号标气或沉淀

练习:

①( )H2 O2 — ( ) H2O + ( ) O2

② ( ) C2H2+ ( )O2 — ( ) CO2 + ( ) H2O

③ ( ) Fe3O4+ ( ) H2 — ( ) Fe + ( ) H2O

④ ( ) Fe2O3 + ( ) HCl — ( )FeCl3 + ( )H2O

七、作业

课本P108 第一题

练习册P39-40

板书设计:

一、化学方程式的意义

1、定义

2、意义

二、化学反应方程式的书写:

1、书写原则::(1)以客观事实为依据 (2)遵循质量守恒定律

2、书写步骤: 写 配 等 注 查

三、化学反应方程式的配平::最小公倍数法、观察法等

一、教学目标:

知识与技能

能正确书写简单的化学反应方程式。

过程与方法:

认识书写化学方程式的依据,理解内容和形式的辨证关系。

情感态度价值观:

认识定量研究对化学科学发展的意义。

二、教学内容

1.用化学方程式可以表示化学变化。

书写化学方程式遵循的原则是:(1)以客观事实为依据;(2)符合质量守恒定律。

三、教学重点

化学反应方程式的书写及化学方程式的配平;

四、教学难点

化学方程式的配平

五、教学方法

讲授、练习、讨论和自学辅导

六、教学过程

(一)、复习回顾

(二)化学反应的表示方法

主题导入:水电解的表示方法

水在通电的条件下生成氢气和氧气

H2O → H2 + O2

2H2O 通电 2H2↑ + O2 ↑

哪种方法能简便地记录和描述这一反应?(讨论)

1.引入化学方程式定义:用化学式来表示化学反应的式子。

2.怎样书写化学方程式呢?观察以下的几个化学方程式

2KMnO4 △ K2MnO4 + MnO2 + O2↑

CH4 + 2O2 点燃 CO2 + 2H2O

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓+ H2O

启发引导:得出书写化学方程式的的原则(1)严格遵循质量守恒定律,即需要化学方程式配平(2)严格尊重实验事实, 不可主观臆造

3.以磷在空气中燃烧生成五氧化二磷为例 ,说明书写化学方程式的具体步骤:

(1)根据实验事实写出反应物和生成物的化学式:

( 2)配平化学方程式,用最小公倍数法确定系数:

(3)根据质量守恒定律把短线改成等号:

(4)注明反应发生的条件 :

书写化学方程式的步骤归纳为:2KClO3 2KCl + 3O2↑

(1)写(写反应物和生成物的化学式)

(2)配(配平,使反应前后原子个数相等)

(3)等(将横线改成等号)

(4)注(注明反应的条件和生成物的状态,即生成物

中气体和不溶于水固体的化学式后一般要标“↑”

“↓” )

(5)查(检查以上各部分是否正确)

4.在上述的步骤中,以化学方程式的配平最为关键,书写化学方程式必须遵守质量守恒定律。因此,在化学方程式两边的化学式前面要配适当的化学计量数,使化学方程式左、右两边每一种元素的原子总数相等。

配平化学方程式的方法有多种,这里介绍二种简单的方法:

(1)最小公倍数法:例如配平化学方程式:( ) A l+( ) O2—( )Al2 O3

( )KClO3 — ( )KCl +( )O2

(2)观察法

先找出化学方程式中原子数目多的化学式,令该化学式的化学计量数为1

例如:配平化学方程式 H2 + O2 — H2O

H2O的原子数目比较多,令其化学计量数为1;依据“等号”两边各种原子的数目相等确定其他各项的化学计量数。即:H2 + 1/2O2 — H2O,将其化学方程式前的化学计量数转化为最小整数比:2H2 + O2点燃2 H2O

练习 ( )Fe+ ( )O2—( )Fe3O4 ( )Fe3O4 +( )H2 —( )Fe+( ) H2O

特别注意:注明反应条件和生成物的状态

(1)许多化学反应需要一定的条件才能发生,因此,需要在化学方程式中注明反应发生的基本条件。如把点燃、加热(常用“△”号表示)、催化剂、通电等,写在“等号”的上方或下方。

(2)如果化学反应中有气体生成,在该气体物质的化学式右边要注“↑”;如果生成物中有不溶于水的固体时,则在该固体物质的化学式右边要注“↓”号。

(3)如果反应物和生成物中都有气体时,气体生成物中就不需注“↑”;同样,如果反应物和生成物都有不溶于水的固体时,固体生成物也不需注“↓”。

5.[课堂练习]

找错误,提供四个化学方程式分别错在未配平、差箭头、化学式书写错误和违反客观事实。从中可知,化学方程式的书写要遵守客观事实,以客观事实为基础。

6.总结书写化学方程式常见的错误:

(1)写错物质的化学式;

(2)随意臆造生成物或事实上不存在的化学反应;

(3)化学方程式没有配平;

(4)漏标或错标气体生成物或沉淀生成物的记号;

(5)错写或漏写反应必需的条件。

(三)课堂小节

左反右生一横线 配平以后加一线

等号上下注条件 箭号标气或沉淀

练习:

①( )H2 O2 — ( ) H2O + ( ) O2

② ( ) C2H2+ ( )O2 — ( ) CO2 + ( ) H2O

③ ( ) Fe3O4+ ( ) H2 — ( ) Fe + ( ) H2O

④ ( ) Fe2O3 + ( ) HCl — ( )FeCl3 + ( )H2O

七、作业

课本P108 第一题

练习册P39-40

板书设计:

一、化学方程式的意义

1、定义

2、意义

二、化学反应方程式的书写:

1、书写原则::(1)以客观事实为依据 (2)遵循质量守恒定律

2、书写步骤: 写 配 等 注 查

三、化学反应方程式的配平::最小公倍数法、观察法等

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质