纲要(上)第12课 辽宋夏金元的文化 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第12课 辽宋夏金元的文化 课件(26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 09:53:09 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

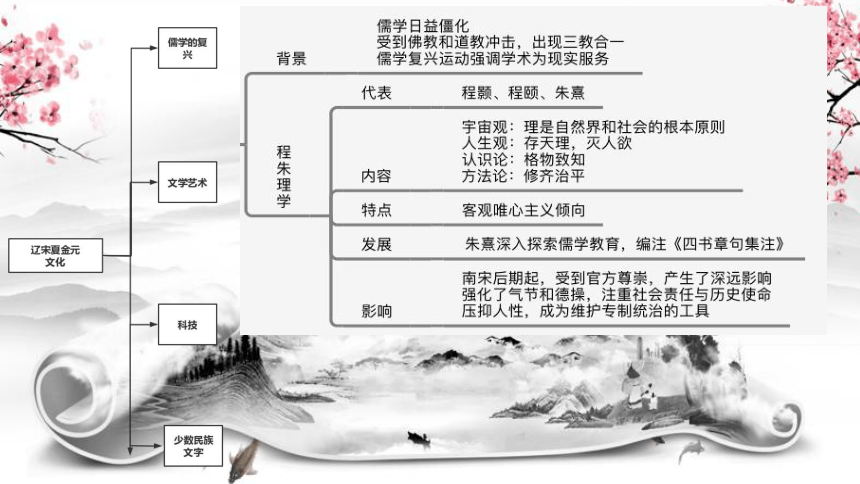

辽宋夏金元的文化

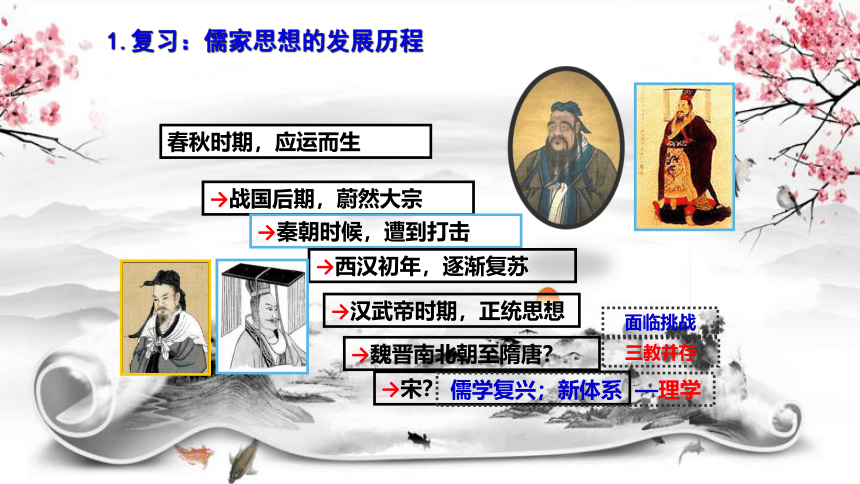

1.复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

→魏晋南北朝至隋唐?

→宋?

面临挑战

三教并存

儒学复兴;新体系 —理学

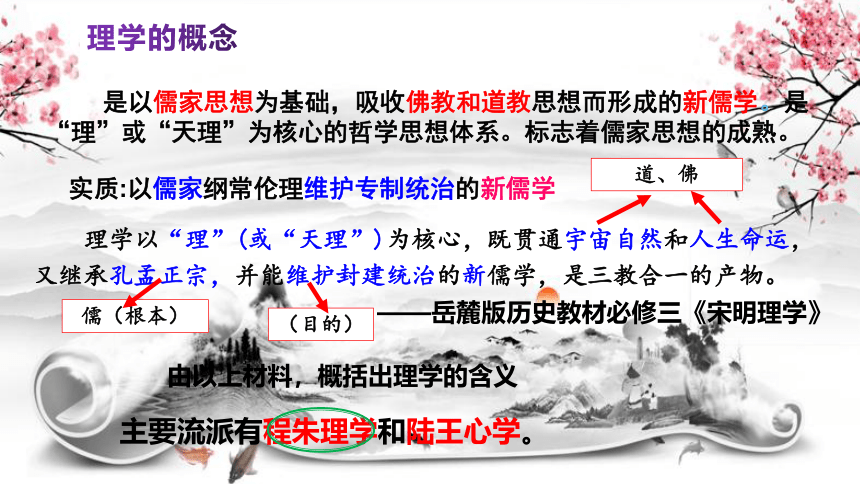

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学,是三教合一的产物。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

(目的)

是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。标志着儒家思想的成熟。

实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

由以上材料,概括出理学的含义

理学的概念

主要流派有程朱理学和陆王心学。

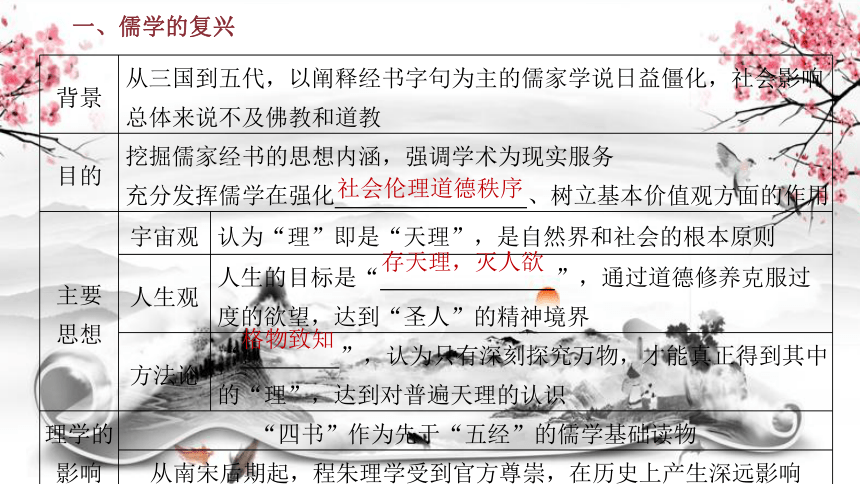

一、儒学的复兴

背景 从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教 目的 挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务 充分发挥儒学在强化 、树立基本价值观方面的作用 主要 思想 宇宙观 认为“理”即是“天理”,是自然界和社会的根本原则

人生观 人生的目标是“ ”,通过道德修养克服过度的欲望,达到“圣人”的精神境界

方法论 “ ”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识

理学的 影响 “四书”作为先于“五经”的儒学基础读物 从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生深远影响 社会伦理道德秩序

存天理,灭人欲

格物致知

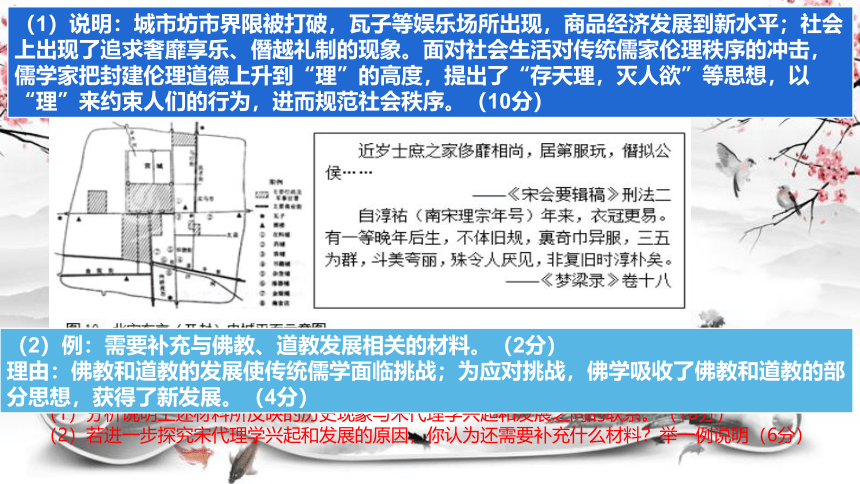

(16分)宋代理学是传统儒学的新发展。阅读材料,回答问题。

材料一 城市与生活 材料二 生活与观念

(1)分析说明上述材料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。(10分)

(2)若进一步探究宋代理学兴起和发展的原因,你认为还需要补充什么材料?举一例说明(6分)

(1)说明:城市坊市界限被打破,瓦子等娱乐场所出现,商品经济发展到新水平;社会上出现了追求奢靡享乐、僭越礼制的现象。面对社会生活对传统儒家伦理秩序的冲击,儒学家把封建伦理道德上升到“理”的高度,提出了“存天理,灭人欲”等思想,以“理”来约束人们的行为,进而规范社会秩序。(10分)

(2)例:需要补充与佛教、道教发展相关的材料。(2分)

理由:佛教和道教的发展使传统儒学面临挑战;为应对挑战,佛学吸收了佛教和道教的部分思想,获得了新发展。(4分)

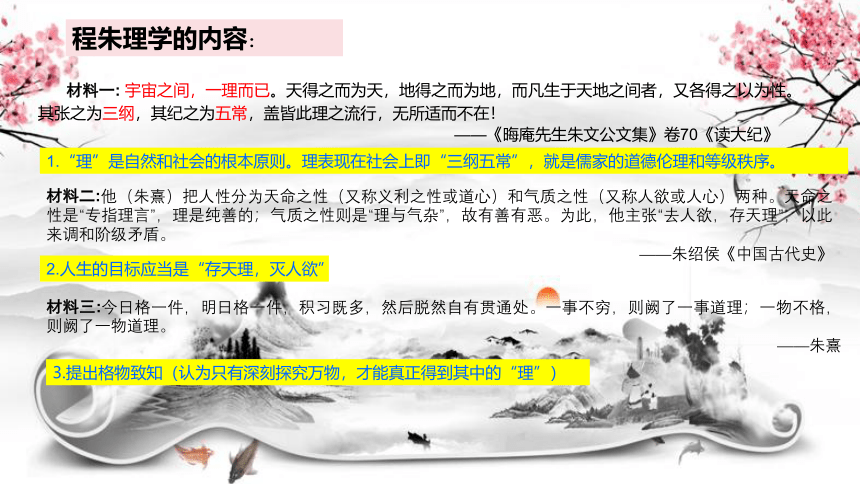

程朱理学的内容:

材料一: 宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

1.“理”是自然和社会的根本原则。理表现在社会上即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序。

材料二:他(朱熹)把人性分为天命之性(又称义利之性或道心)和气质之性(又称人欲或人心)两种。天命之性是“专指理言”,理是纯善的;气质之性则是“理与气杂”,故有善有恶。为此,他主张“去人欲,存天理”,以此来调和阶级矛盾。

——朱绍侯《中国古代史》

材料三:今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——朱熹

2.人生的目标应当是“存天理,灭人欲”

3.提出格物致知(认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”)

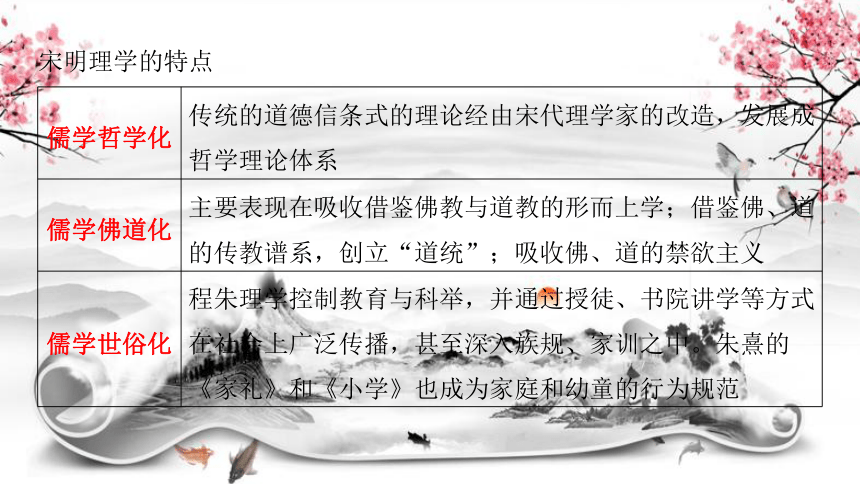

宋明理学的特点

儒学哲学化 传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系

儒学佛道化 主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义

儒学世俗化 程朱理学控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范

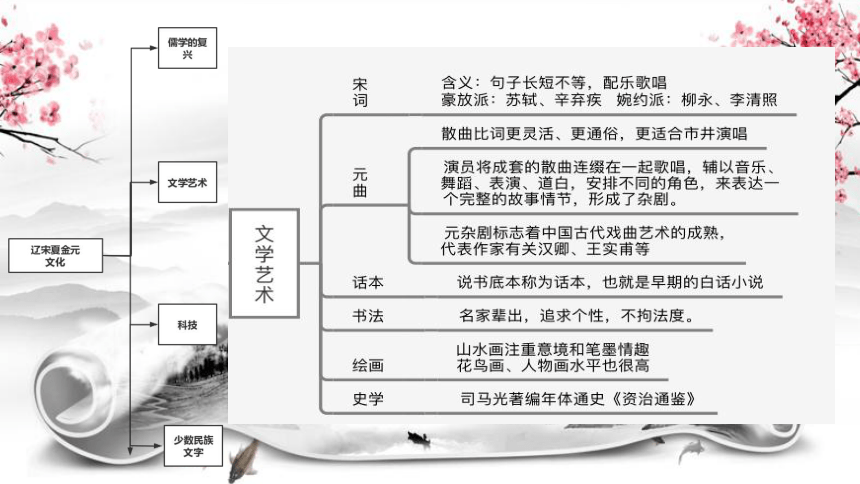

特点及成因 代表人物或作品

文学 宋词 句子有长有短,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的 ,各有固定格式;城市生活丰富多彩,娱乐场所的需要。 豪放派: ;

婉约派: 。

元曲 包括散曲和杂剧,元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟 、 。

话本 宋元城市中, 非常盛行; 说书底本即话本,实质是早期的 。 《错斩崔宁》

《西湖三塔记》

艺术 书法 ,不拘法度 的瘦金体

绘画 宋元以 成就最为突出, 其特点是不强调写实,注重 。 风俗画成为画坛一大亮点 宋徽宗《芙蓉锦鸡图》

张择端《清明上河图》

词牌

苏轼、辛弃疾

柳永、李清照

关汉卿

王实甫

说书演出

白话小说

追求个性

宋徽宗

山水画

写意

文学艺术

整合

阅读课本67-68页,总结宋元时期的文学成就,完成表格.

背景(1)商品经济发展、城市经济繁荣,市民阶层壮大、文化普及-----风俗画

(2)理学的发展,使人们在文艺审美上也出现了新的特点:强调表现心境和意趣。

重文轻武的国策和文人阶层的壮大---文人画

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

南宋马远《梅石溪凫图》

那么北宋和南宋风格又为什么不同呢?原因?

两宋不同:北宋完成了局部统一,在绘画上气势更为宏大;南宋偏安,所以体现在绘画上不求对称,墨色恬淡,被称为“残山剩水”。

三、科技

宋朝 北宋工匠毕昇发明了___________

火药大量制造并用于军事,出现爆炸型火器、管形射击火器

造出了指南针,广泛应用于航海

沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元朝 郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持天文测量,编定新的历法《 》

王祯编撰的《农书》集北方和南方的农业技术于一体,关于农业工具的记载尤为丰富

授时历

活字印刷术

四、少数民族文字

辽 先后创制契丹大字、小字,用以刻石立碑,还进行文学创作

金 创制了女真文字,在科举中开设女真进士科,用女真文字答题

西夏 西夏文通过出土文献大量保存下来,包括佛经、法律、字典,以及从汉文翻译过来的经史著作

元 《 》作为游牧民族自己撰写的历史,在史学史上具有特殊价值

是汉语拼音化的最早尝试

蒙古秘史

八思巴字

链接·选择性必修3P63

五、蒙古西征与东西方交流

1.蒙古西征

(1)背景:13世纪初,中国北方草原出现了一个强大的蒙古汗国;1218年,中亚的花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。

(2)过程

西征 概况

第一次 成吉思汗以复仇为由,发动第一次西征,灭掉 ,蒙古军队直抵黑海北岸

第二次 灭亡金朝之后,蒙古发动第二次西征,征服今 、乌克

兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛

第三次 13世纪中叶,蒙古以西亚地区为目标,进行第三次西征,攻占巴格达

花剌子模国

俄罗斯

2.东西方交流

(1)客观上推动了东西方的交流。

①第二次西征后,两位欧洲传教士到达漠北与蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今。

②意大利旅行家马可·波罗的《 》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响。

③住在大都的畏兀儿人列班·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

马可·波罗行纪

(2)蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙。

①西征的蒙古军队在14世纪后逐渐与当地居民融合。

②大批移民自西东迁,进入中国中原地区。他们来自不同地域,说着不同的语言,被称为“色目人”。

蒙古西征对东西方文化交流的影响

(1)蒙古西征横扫欧亚大陆,消除了国界的限制,使整个亚洲畅通无碍。

(2)阿拉伯地区的天文、数学、医药、建筑、艺术等成果传入了中国。

(3)中国的历史、算术、制图、医学和艺术等方面的成就,通过阿拉伯人更加广泛地传播到西方,这些都对西方社会的变革和世界文明的发展作出了重大贡献。

【已考真题】

1.(2021·湖南高考·5)宋孝宗时绍兴府赈灾,有人户状告“检放秋苗不尽不实”。朱熹受命调查后发现确实存在不实,但是当时田土大多已经种麦,没有稻根可据以核查受灾面积。这反映了

A.绍兴府行政效率低下 B.理学强调实事求是的精神

C.宋代赈灾方式不合理 D.绍兴农业精耕细作的特点

真题模拟 演练预测

【解析】据材料“田土大多已经种麦”可以看出,绍兴当地实行稻麦轮作,“没有稻根可据以核查”可以看出当地清除了稻根,以便小麦的种植,由此可知,绍兴农业具有精耕细作的特点,故选D项;检放秋苗不实,与绍兴农业农业精耕细作特点有关,不能说绍兴府行政效率低下,且与材料主旨无关,排除A项;理学强调格物致知,“实事求是”是顾炎武“实学”的特点,排除B项;绍兴赈灾过程中存在问题,与绍兴农业精耕细作有关,不能说明宋代赈灾方式不合理,排除C项。

【答案】D

2.(2021.1·浙江高考·4)汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋

A.已有定时一聚的庙会集市 B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心 D.商人地位远比一般平民优越

【解析】材料“汴京相国寺‘每月五次开放,万姓交易’”,说明北宋有定时一聚的庙会集市,故选A项;“脱离了”说法错误,宋代商业活动不受官吏的直接监管,且材料不涉及,排除B项;“草市”指在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成的民间集市,与材料主旨不符,排除C项;材料只是提及汴京相国寺的庙会盛况,不涉及商人地位如何,排除D项。

【答案】A

真题模拟 演练预测

【解析】据材料“今后不得收买蕃商杂货及违禁物色。如违,当重置之法”可知,宋代禁止官员私自向蕃商购买蕃货,有利于保护蕃商的正当商业利益,并制定了法律规范海外贸易,故选D项;“明码标价”与不得收买蕃商杂货及违禁物色不符,排除A项;“今后不得收买蕃商杂货及违禁物色”与海外商业运输发展迅速无关,排除B项;材料是禁止官员私自向蕃商购买蕃货,与市的设立废止无关,排除C项。

【答案】D

真题模拟 演练预测

3.(2021.6·浙江高考·6)宋代曾规定:“市舶司监官及知州、通判等,今后不得收买蕃商杂货及违禁物色。如违,当重置之法。”据此可知当时

A.商品买卖必须明码标价 B.海外商业运输发展迅速

C.朝廷决定市的设立废止 D.政府规范管理海外贸易

4.(2021·全国乙卷高考·26)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

【解析】宋代官府强调“毋舍本逐末”,说明当时存在舍本逐末的现象,这体现了农商之间的流动,苏辙所说“未有不舍其旧而为士者也”体现了科举制发展背景下农工商与士之间的阶层流动,郑至道所强调“皆百姓之本业”从侧面反映百姓有存在不务本的现象,也体现了不同群体间的流动是存在的,故选C项;宋代是我国商品经济发展极为发达的时期,市突破了时间和空间的限制,官府也减少了对商业活动的直接监管,这都是商品经济发展的表现,排除A项;重农抑商的政策从战国时期开始一直持续到中国古代史结束,没有瓦解,排除B项;士农工商四民社会本身是一种身份地位不平等的体现,所以其社会地位相同的说法不符合史实,排除D项。

【答案】C

真题模拟 演练预测

5.(2021·全国甲卷高考·26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

【解析】从“以正风俗”、“上能事先祖,下可继后世”可知,当时的理学家是反对婚姻论财的社会现象,主张维护以往的传统纲常礼教,故选B项;由“二姓之好”、“上能事先祖,下可继后世”可知,理学家们并没有淡化婚姻中的宗族观念,排除A项;宋代政府并没有放弃重农抑商政策,所以在民俗方面也反对婚姻论财,理学家的主张也是对这一现象的反对,所以理学家是维护政府的政策导向的,而不是背离,排除C项;宋代婚姻习俗变革表现为婚姻论财,而题干中理学家们是反对这一现象的,所以他们的主张并不是促成婚俗变革,排除D项。

【答案】B

真题模拟 演练预测

【新题预测】

1.1987年,在广东省阳江海域发现南宋时期的古沉船,后命名为“南海1号”。在已出水的文物中,有一些“喇叭口”大瓷碗,还有一些首饰盒等物品,造型及风格都与国内同类物品相异,显然是为外国客户专门制作的。这一现象说明宋朝 ( )

A.瓷器国内市场狭小

B.海外贸易税是国家财政收入的重要来源

C.海外商运业的发展

D.处于中国社会经济结构重要的转型时期

真题模拟 演练预测

【解析】选C。材料中“南宋时期的古沉船……显然是为外国客户专门制作的”说明当时外贸得到发展,海外商运业比较发达,故C正确;材料反映了南宋的外贸情况,没有涉及国内贸易,故A错误;材料并未提及海外贸易税以及其在国家财政中的比例问题,故B错误;材料不能反映转型的前后变化情况,故D错误。

2.宋代之前儒家经典主要是指“五经”,宋代以后“四书”的地位逐渐超过了“五经”。其原因主要在于 ( )

A.社会主流思想演变

B.政府选官的需要

C.社会经济迅速发展

D.八股取士的实施

【解析】选A。宋代以后程朱理学受到官方尊崇,成为社会主流思想,而程朱理学重视孔孟的地位,并将“四书”作为先于“五经”的儒学基础读物,因此“四书”的地位逐渐提高,故A正确;选官制度的需要及经济发展水平不是“四书”地位逐渐提高的主要原因,故B、C错误;八股取士出现在明清时期,不符合时间限制,故D错误。

真题模拟 演练预测

3.两宋词坛的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是( )

A.战乱频繁,百姓流离失所

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

【解析】选D。“忧患意识”产生于两宋的社会现实,因为当时国家分裂、民族政权并立,导致战乱频繁,百姓流离失所,D表述符合题意;而A源于D,排除;B、C不符合题干主旨。

真题模拟 演练预测

辽宋夏金元的文化

1.复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

→魏晋南北朝至隋唐?

→宋?

面临挑战

三教并存

儒学复兴;新体系 —理学

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学,是三教合一的产物。

——岳麓版历史教材必修三《宋明理学》

道、佛

儒(根本)

(目的)

是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成的新儒学。是“理”或“天理”为核心的哲学思想体系。标志着儒家思想的成熟。

实质:以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学

由以上材料,概括出理学的含义

理学的概念

主要流派有程朱理学和陆王心学。

一、儒学的复兴

背景 从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教 目的 挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务 充分发挥儒学在强化 、树立基本价值观方面的作用 主要 思想 宇宙观 认为“理”即是“天理”,是自然界和社会的根本原则

人生观 人生的目标是“ ”,通过道德修养克服过度的欲望,达到“圣人”的精神境界

方法论 “ ”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”,达到对普遍天理的认识

理学的 影响 “四书”作为先于“五经”的儒学基础读物 从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生深远影响 社会伦理道德秩序

存天理,灭人欲

格物致知

(16分)宋代理学是传统儒学的新发展。阅读材料,回答问题。

材料一 城市与生活 材料二 生活与观念

(1)分析说明上述材料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。(10分)

(2)若进一步探究宋代理学兴起和发展的原因,你认为还需要补充什么材料?举一例说明(6分)

(1)说明:城市坊市界限被打破,瓦子等娱乐场所出现,商品经济发展到新水平;社会上出现了追求奢靡享乐、僭越礼制的现象。面对社会生活对传统儒家伦理秩序的冲击,儒学家把封建伦理道德上升到“理”的高度,提出了“存天理,灭人欲”等思想,以“理”来约束人们的行为,进而规范社会秩序。(10分)

(2)例:需要补充与佛教、道教发展相关的材料。(2分)

理由:佛教和道教的发展使传统儒学面临挑战;为应对挑战,佛学吸收了佛教和道教的部分思想,获得了新发展。(4分)

程朱理学的内容:

材料一: 宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

1.“理”是自然和社会的根本原则。理表现在社会上即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序。

材料二:他(朱熹)把人性分为天命之性(又称义利之性或道心)和气质之性(又称人欲或人心)两种。天命之性是“专指理言”,理是纯善的;气质之性则是“理与气杂”,故有善有恶。为此,他主张“去人欲,存天理”,以此来调和阶级矛盾。

——朱绍侯《中国古代史》

材料三:今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

——朱熹

2.人生的目标应当是“存天理,灭人欲”

3.提出格物致知(认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”)

宋明理学的特点

儒学哲学化 传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系

儒学佛道化 主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义

儒学世俗化 程朱理学控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范

特点及成因 代表人物或作品

文学 宋词 句子有长有短,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的 ,各有固定格式;城市生活丰富多彩,娱乐场所的需要。 豪放派: ;

婉约派: 。

元曲 包括散曲和杂剧,元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟 、 。

话本 宋元城市中, 非常盛行; 说书底本即话本,实质是早期的 。 《错斩崔宁》

《西湖三塔记》

艺术 书法 ,不拘法度 的瘦金体

绘画 宋元以 成就最为突出, 其特点是不强调写实,注重 。 风俗画成为画坛一大亮点 宋徽宗《芙蓉锦鸡图》

张择端《清明上河图》

词牌

苏轼、辛弃疾

柳永、李清照

关汉卿

王实甫

说书演出

白话小说

追求个性

宋徽宗

山水画

写意

文学艺术

整合

阅读课本67-68页,总结宋元时期的文学成就,完成表格.

背景(1)商品经济发展、城市经济繁荣,市民阶层壮大、文化普及-----风俗画

(2)理学的发展,使人们在文艺审美上也出现了新的特点:强调表现心境和意趣。

重文轻武的国策和文人阶层的壮大---文人画

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

南宋马远《梅石溪凫图》

那么北宋和南宋风格又为什么不同呢?原因?

两宋不同:北宋完成了局部统一,在绘画上气势更为宏大;南宋偏安,所以体现在绘画上不求对称,墨色恬淡,被称为“残山剩水”。

三、科技

宋朝 北宋工匠毕昇发明了___________

火药大量制造并用于军事,出现爆炸型火器、管形射击火器

造出了指南针,广泛应用于航海

沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

元朝 郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持天文测量,编定新的历法《 》

王祯编撰的《农书》集北方和南方的农业技术于一体,关于农业工具的记载尤为丰富

授时历

活字印刷术

四、少数民族文字

辽 先后创制契丹大字、小字,用以刻石立碑,还进行文学创作

金 创制了女真文字,在科举中开设女真进士科,用女真文字答题

西夏 西夏文通过出土文献大量保存下来,包括佛经、法律、字典,以及从汉文翻译过来的经史著作

元 《 》作为游牧民族自己撰写的历史,在史学史上具有特殊价值

是汉语拼音化的最早尝试

蒙古秘史

八思巴字

链接·选择性必修3P63

五、蒙古西征与东西方交流

1.蒙古西征

(1)背景:13世纪初,中国北方草原出现了一个强大的蒙古汗国;1218年,中亚的花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。

(2)过程

西征 概况

第一次 成吉思汗以复仇为由,发动第一次西征,灭掉 ,蒙古军队直抵黑海北岸

第二次 灭亡金朝之后,蒙古发动第二次西征,征服今 、乌克

兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛

第三次 13世纪中叶,蒙古以西亚地区为目标,进行第三次西征,攻占巴格达

花剌子模国

俄罗斯

2.东西方交流

(1)客观上推动了东西方的交流。

①第二次西征后,两位欧洲传教士到达漠北与蒙古进行交涉,他们撰写的出使报告流传至今。

②意大利旅行家马可·波罗的《 》,对以后几个世纪的欧洲航海、探险活动产生了很大影响。

③住在大都的畏兀儿人列班·扫马经由耶路撒冷到欧洲访问,见到了教皇和英、法国王。

马可·波罗行纪

(2)蒙古西征还引发了较大规模的民族迁徙。

①西征的蒙古军队在14世纪后逐渐与当地居民融合。

②大批移民自西东迁,进入中国中原地区。他们来自不同地域,说着不同的语言,被称为“色目人”。

蒙古西征对东西方文化交流的影响

(1)蒙古西征横扫欧亚大陆,消除了国界的限制,使整个亚洲畅通无碍。

(2)阿拉伯地区的天文、数学、医药、建筑、艺术等成果传入了中国。

(3)中国的历史、算术、制图、医学和艺术等方面的成就,通过阿拉伯人更加广泛地传播到西方,这些都对西方社会的变革和世界文明的发展作出了重大贡献。

【已考真题】

1.(2021·湖南高考·5)宋孝宗时绍兴府赈灾,有人户状告“检放秋苗不尽不实”。朱熹受命调查后发现确实存在不实,但是当时田土大多已经种麦,没有稻根可据以核查受灾面积。这反映了

A.绍兴府行政效率低下 B.理学强调实事求是的精神

C.宋代赈灾方式不合理 D.绍兴农业精耕细作的特点

真题模拟 演练预测

【解析】据材料“田土大多已经种麦”可以看出,绍兴当地实行稻麦轮作,“没有稻根可据以核查”可以看出当地清除了稻根,以便小麦的种植,由此可知,绍兴农业具有精耕细作的特点,故选D项;检放秋苗不实,与绍兴农业农业精耕细作特点有关,不能说绍兴府行政效率低下,且与材料主旨无关,排除A项;理学强调格物致知,“实事求是”是顾炎武“实学”的特点,排除B项;绍兴赈灾过程中存在问题,与绍兴农业精耕细作有关,不能说明宋代赈灾方式不合理,排除C项。

【答案】D

2.(2021.1·浙江高考·4)汴京相国寺“每月五次开放,万姓交易”,“占定两廊,皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠头面、生色销金花样幞头帽子、特髻冠子、条线之类”。材料反映了北宋

A.已有定时一聚的庙会集市 B.商业活动脱离了官吏监管

C.“草市”演进为地方商业中心 D.商人地位远比一般平民优越

【解析】材料“汴京相国寺‘每月五次开放,万姓交易’”,说明北宋有定时一聚的庙会集市,故选A项;“脱离了”说法错误,宋代商业活动不受官吏的直接监管,且材料不涉及,排除B项;“草市”指在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成的民间集市,与材料主旨不符,排除C项;材料只是提及汴京相国寺的庙会盛况,不涉及商人地位如何,排除D项。

【答案】A

真题模拟 演练预测

【解析】据材料“今后不得收买蕃商杂货及违禁物色。如违,当重置之法”可知,宋代禁止官员私自向蕃商购买蕃货,有利于保护蕃商的正当商业利益,并制定了法律规范海外贸易,故选D项;“明码标价”与不得收买蕃商杂货及违禁物色不符,排除A项;“今后不得收买蕃商杂货及违禁物色”与海外商业运输发展迅速无关,排除B项;材料是禁止官员私自向蕃商购买蕃货,与市的设立废止无关,排除C项。

【答案】D

真题模拟 演练预测

3.(2021.6·浙江高考·6)宋代曾规定:“市舶司监官及知州、通判等,今后不得收买蕃商杂货及违禁物色。如违,当重置之法。”据此可知当时

A.商品买卖必须明码标价 B.海外商业运输发展迅速

C.朝廷决定市的设立废止 D.政府规范管理海外贸易

4.(2021·全国乙卷高考·26)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

【解析】宋代官府强调“毋舍本逐末”,说明当时存在舍本逐末的现象,这体现了农商之间的流动,苏辙所说“未有不舍其旧而为士者也”体现了科举制发展背景下农工商与士之间的阶层流动,郑至道所强调“皆百姓之本业”从侧面反映百姓有存在不务本的现象,也体现了不同群体间的流动是存在的,故选C项;宋代是我国商品经济发展极为发达的时期,市突破了时间和空间的限制,官府也减少了对商业活动的直接监管,这都是商品经济发展的表现,排除A项;重农抑商的政策从战国时期开始一直持续到中国古代史结束,没有瓦解,排除B项;士农工商四民社会本身是一种身份地位不平等的体现,所以其社会地位相同的说法不符合史实,排除D项。

【答案】C

真题模拟 演练预测

5.(2021·全国甲卷高考·26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A.淡化婚姻中的宗族观念 B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导 D.促成婚姻习俗变革

【解析】从“以正风俗”、“上能事先祖,下可继后世”可知,当时的理学家是反对婚姻论财的社会现象,主张维护以往的传统纲常礼教,故选B项;由“二姓之好”、“上能事先祖,下可继后世”可知,理学家们并没有淡化婚姻中的宗族观念,排除A项;宋代政府并没有放弃重农抑商政策,所以在民俗方面也反对婚姻论财,理学家的主张也是对这一现象的反对,所以理学家是维护政府的政策导向的,而不是背离,排除C项;宋代婚姻习俗变革表现为婚姻论财,而题干中理学家们是反对这一现象的,所以他们的主张并不是促成婚俗变革,排除D项。

【答案】B

真题模拟 演练预测

【新题预测】

1.1987年,在广东省阳江海域发现南宋时期的古沉船,后命名为“南海1号”。在已出水的文物中,有一些“喇叭口”大瓷碗,还有一些首饰盒等物品,造型及风格都与国内同类物品相异,显然是为外国客户专门制作的。这一现象说明宋朝 ( )

A.瓷器国内市场狭小

B.海外贸易税是国家财政收入的重要来源

C.海外商运业的发展

D.处于中国社会经济结构重要的转型时期

真题模拟 演练预测

【解析】选C。材料中“南宋时期的古沉船……显然是为外国客户专门制作的”说明当时外贸得到发展,海外商运业比较发达,故C正确;材料反映了南宋的外贸情况,没有涉及国内贸易,故A错误;材料并未提及海外贸易税以及其在国家财政中的比例问题,故B错误;材料不能反映转型的前后变化情况,故D错误。

2.宋代之前儒家经典主要是指“五经”,宋代以后“四书”的地位逐渐超过了“五经”。其原因主要在于 ( )

A.社会主流思想演变

B.政府选官的需要

C.社会经济迅速发展

D.八股取士的实施

【解析】选A。宋代以后程朱理学受到官方尊崇,成为社会主流思想,而程朱理学重视孔孟的地位,并将“四书”作为先于“五经”的儒学基础读物,因此“四书”的地位逐渐提高,故A正确;选官制度的需要及经济发展水平不是“四书”地位逐渐提高的主要原因,故B、C错误;八股取士出现在明清时期,不符合时间限制,故D错误。

真题模拟 演练预测

3.两宋词坛的风格虽有豪放与婉约之分,但李清照、辛弃疾等人的许多词作中均流露出较为浓厚的忧患意识。这种忧患意识所反映的时代特征是( )

A.战乱频繁,百姓流离失所

B.土地兼并激化社会矛盾

C.政治黑暗导致民不聊生

D.国家分裂,民族政权并立

【解析】选D。“忧患意识”产生于两宋的社会现实,因为当时国家分裂、民族政权并立,导致战乱频繁,百姓流离失所,D表述符合题意;而A源于D,排除;B、C不符合题干主旨。

真题模拟 演练预测

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进