专题6第二单元化学反应中的热同步练习 (含解析)2022——2023学年下学期高一化学苏教版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 专题6第二单元化学反应中的热同步练习 (含解析)2022——2023学年下学期高一化学苏教版(2019)必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 863.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 10:22:44 | ||

图片预览

文档简介

专题6第二单元化学反应中的热同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

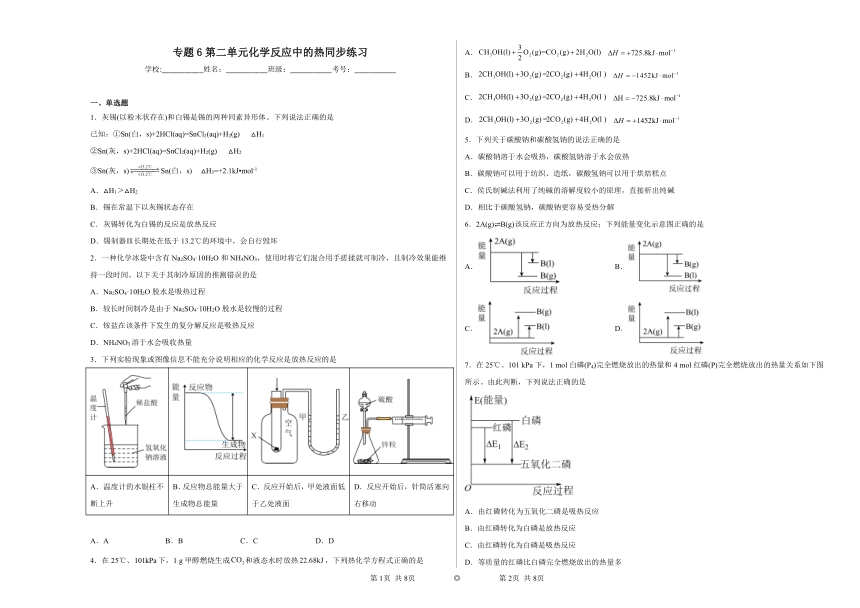

一、单选题

1.灰锡(以粉末状存在)和白锡是锡的两种同素异形体。下列说法正确的是

已知:①Sn(白,s)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g) △H1

②Sn(灰,s)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g) △H2

③Sn(灰,s)Sn(白,s) △H3=+2.1kJ mol-1

A.△H1>△H2

B.锡在常温下以灰锡状态存在

C.灰锡转化为白锡的反应是放热反应

D.锡制器皿长期处在低于13.2℃的环境中,会自行毁坏

2.一种化学冰袋中含有Na2SO4·10H2O和NH4NO3,使用时将它们混合用手搓揉就可制冷,且制冷效果能维持一段时间。以下关于其制冷原因的推测错误的是

A.Na2SO4·10H2O脱水是吸热过程

B.较长时间制冷是由于Na2SO4·10H2O脱水是较慢的过程

C.铵盐在该条件下发生的复分解反应是吸热反应

D.NH4NO3溶于水会吸收热量

3.下列实验现象或图像信息不能充分说明相应的化学反应是放热反应的是

A.温度计的水银柱不断上升 B.反应物总能量大于生成物总能量 C.反应开始后,甲处液面低于乙处液面 D.反应开始后,针筒活塞向右移动

A.A B.B C.C D.D

4.在25℃、下,1 g甲醇燃烧生成和液态水时放热,下列热化学方程式正确的是

A.

B.

C.

D.

5.下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的说法正确的是

A.碳酸钠溶于水会吸热,碳酸氢钠溶于水会放热

B.碳酸钠可以用于纺织、造纸,碳酸氢钠可以用于烘焙糕点

C.侯氏制碱法利用了纯碱的溶解度较小的原理,直接析出纯碱

D.相比于碳酸氢钠,碳酸钠更容易受热分解

6.2A(g) B(g)该反应正方向为放热反应;下列能量变化示意图正确的是

A. B.

C. D.

7.在25℃、101 kPa下,1 mol白磷(P4)完全燃烧放出的热量和4 mol红磷(P)完全燃烧放出的热量关系如下图所示。由此判断,下列说法正确的是

A.由红磷转化为五氧化二磷是吸热反应

B.由红磷转化为白磷是放热反应

C.由红磷转化为白磷是吸热反应

D.等质量的红磷比白磷完全燃烧放出的热量多

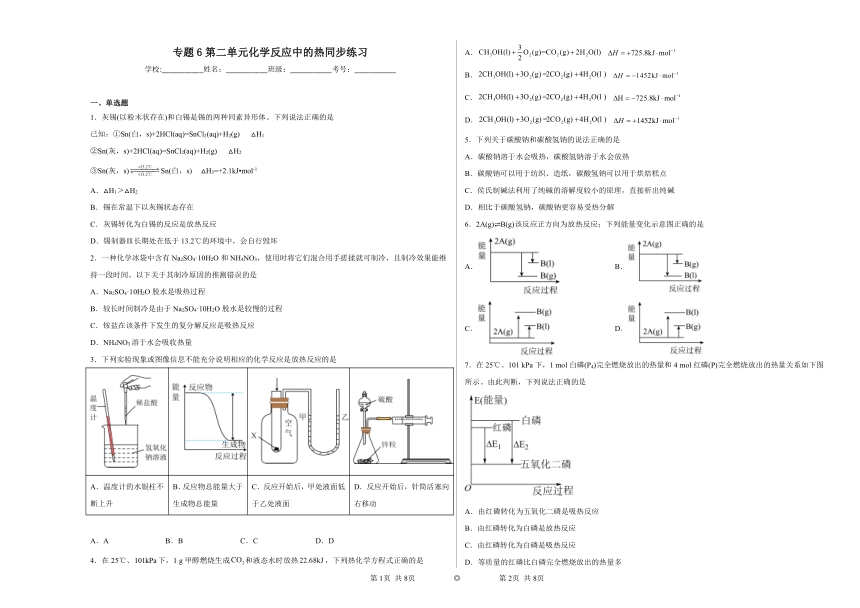

8.甲醇(CH3OH)是一种重要的化工原料。2CH3OH(g)+ O2(g) 2CO2(g)+4H2(g),的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.CH3OH转变成H2的过程是一个吸收能量的过程

B.化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化

C.H2的生成速率与CH3OH的消耗速率之比为1:2

D.该图也可表示碳酸钙分解反应的能量变化

9.下列反应的焓变与如图所示图象相符的是

A.碳与水蒸气的反应 B.灼热的炭与二氧化碳反应

C.过氧化氢的分解 D.氢氧化钡晶体与氯化铵反应

10.下列变化过程,属于放热反应的是

①NaOH固体溶于水 ②炸药爆炸 ③Ba(OH)2 8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应 ④灼热的木炭在O2中燃烧 ⑤酸碱中和反应 ⑥煅烧石灰石制生石灰 ⑦盐酸溶液中插入打磨过的铝片

A.①②④⑤ B.②④⑤⑥⑦ C.②③④⑤ D.②④⑤⑦

11.反应的能量变化如图所示。下列说法正确的是

A.图中A→B为放热过程

B.该反应为吸热反应

C.断裂和的化学键吸收的能量总和小于形成和的化学键所释放的能量总和

D.升高温度,该反应的化学反应速率不一定加快

12.分析下表中的6个热化学方程式,可判断出和的燃烧热分别为

2022年北京冬奥会“飞扬”火炬使用的燃料 氧气() ① ②

2008年北京奥运会“祥云”火炬使用的燃料 丙烷() ③ ④ ⑤ ⑥

A.、 B.、

C.、 D.、

13.如图是“即热饭盒”的结构示意图,撤去隔板,水与下层物质接触,一段时间后食物就变热了。以下物质中适合作下层物质的是

A.食盐 B.生石灰 C.熟石灰 D.浓硫酸

14.已知某化学反应A2(g)+2B2(g)=2AB2(g)(A2、B2、AB2的结构式分别为A=A、B—B、B—A—B),反应过程中的能量变化如图所示,下列有关叙述正确的是

A.该反应的进行一定需要加热或点燃

B.该反应若生成2molAB2(g),则放出的热量为(E1-E2)kJ

C.该反应断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量

D.生成2molB—A键放出E2kJ能量

15.已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH1

3H2(g)+ Fe2O3(s)=2Fe(s)+ 3H2O(g) ΔH2

2Fe(s)+ 1.5O2(g)=Fe2O3(s) ΔH3

2Al(s)+ 1.5O2(g)=A12O3(S) ΔH4

2Al(s)+ Fe2O3(s)=Al2O3(s)+ 2Fe(s) ΔH5

下列关于上述反应焓变的判断正确的是

A.ΔH1<0,ΔH3>0 B.ΔH5<0,ΔH4<ΔH3

C.ΔH1=ΔH2+ΔH3 D.ΔH3=ΔH4+ΔH5

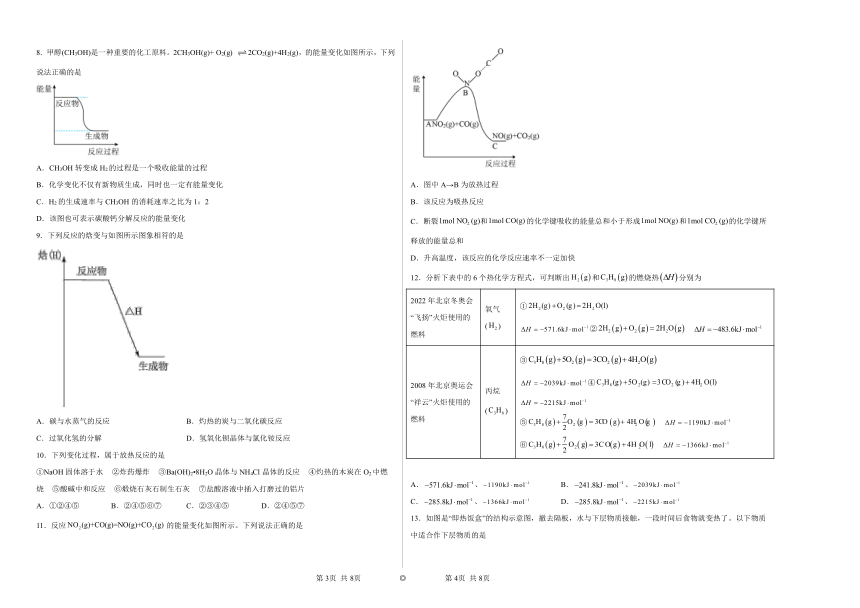

二、实验题

16.如图所示,某化学兴趣小组把试管放入盛有的饱和石灰水的烧杯中,在试管中放入几小块镁片,再向试管中滴入稀盐酸。

试回答下列问题:

(1)实验中观察到的现象是________________________________________________。

(2)产生上述现象的原因是______________________________________________________。

(3)写出有关反应的离子方程式:________________________________________________________。

(4)由实验推知,镁片与稀盐酸的反应____________。(填“释放”或“吸收”)能量。

(5)在上述实验结束后将试管取出,在烧杯中放入小烧杯,在小烧杯中加入氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的混合物并用玻璃棒搅拌,则实验现象是_____________________________,产生该现象的原因是_______________________________________________________________________________。

17.在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后向烧杯内加入约10g氯化铵晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。试回答下列问题:

(1)写出反应的化学方程式:__。

(2)实验中要立即用玻璃棒迅速搅拌的原因是__。

(3)如果实验中没有看到“结冰”现象,可能的原因是(答出三个或三个以上原因)__。

(4)如果没有看到“结冰”现象,我们还可以采取哪些方式来说明该反应吸热?(答出两种方案)

①第一种方案是_;

②第二种方案是__。

(5)“结冰”现象说明该反应是一个__(填“放出”或“吸收”)能量的反应。即断开旧化学键__(填“吸收”或“放出”)的能量__(填“>”或“<”)形成新化学键__(填“吸收”或“放出”)的能量。

(6)该反应在常温下就可进行,说明__。

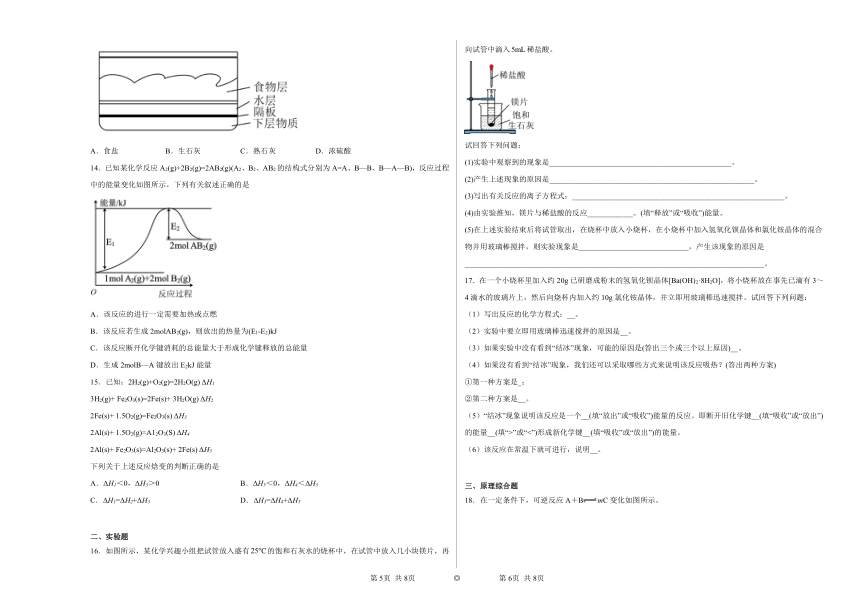

三、原理综合题

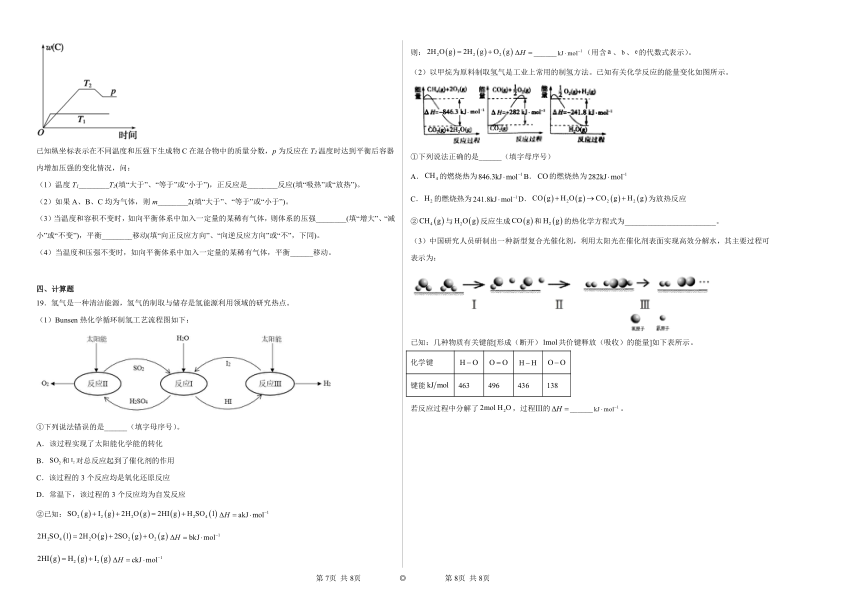

18.在一定条件下,可逆反应A+BmC变化如图所示。

已知纵坐标表示在不同温度和压强下生成物C在混合物中的质量分数,p为反应在T2温度时达到平衡后容器内增加压强的变化情况,问:

(1)温度T1________T2(填“大于”、“等于”或“小于”),正反应是________反应(填“吸热”或“放热”)。

(2)如果A、B、C均为气体,则m________2(填“大于”、“等于”或“小于”)。

(3)当温度和容积不变时,如向平衡体系中加入一定量的某稀有气体,则体系的压强________(填“增大”、“减小”或“不变”),平衡________移动(填“向正反应方向”、“向逆反应方向”或“不”,下同)。

(4)当温度和压强不变时,如向平衡体系中加入一定量的某稀有气体,平衡______移动。

四、计算题

19.氢气是一种清洁能源,氢气的制取与储存是氢能源利用领域的研究热点。

(1)Bunsen热化学循环制氢工艺流程图如下:

①下列说法错误的是______(填字母序号)。

A.该过程实现了太阳能化学能的转化

B.和对总反应起到了催化剂的作用

C.该过程的3个反应均是氧化还原反应

D.常温下,该过程的3个反应均为自发反应

②已知:

则:______(用含、、的代数式表示)。

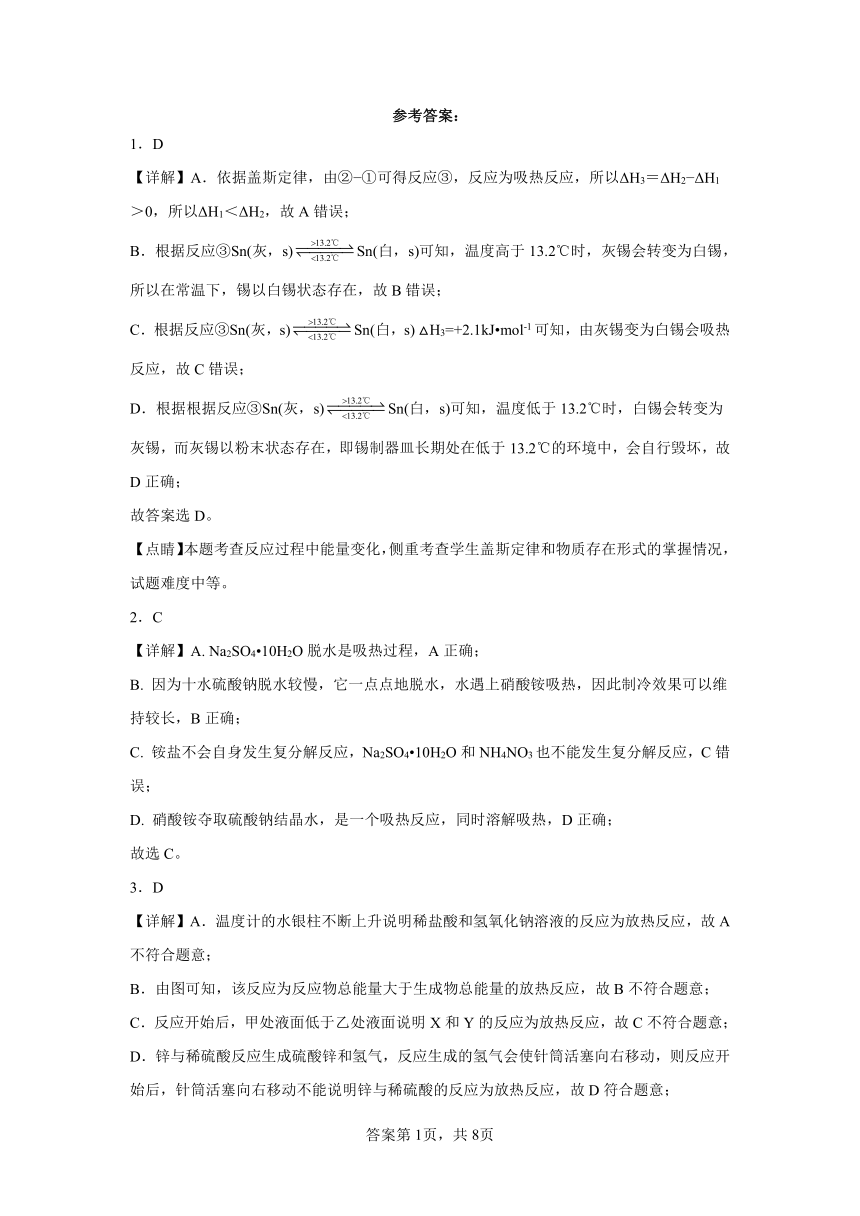

(2)以甲烷为原料制取氢气是工业上常用的制氢方法。已知有关化学反应的能量变化如图所示。

①下列说法正确的是______(填字母序号)

A.的燃烧热为B.的燃烧热为

C.的燃烧热为D.为放热反应

②与反应生成和的热化学方程式为________________________。

(3)中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂,利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水,其主要过程可表示为:

已知:几种物质有关键能[形成(断开)共价键释放(吸收)的能量]如下表所示。

化学键

键能 463 496 436 138

若反应过程中分解了,过程Ⅲ的______。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】A.依据盖斯定律,由② ①可得反应③,反应为吸热反应,所以ΔH3=ΔH2 ΔH1>0,所以ΔH1<ΔH2,故A错误;

B.根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s)可知,温度高于13.2℃时,灰锡会转变为白锡,所以在常温下,锡以白锡状态存在,故B错误;

C.根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s) △H3=+2.1kJ mol-1可知,由灰锡变为白锡会吸热反应,故C错误;

D.根据根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s)可知,温度低于13.2℃时,白锡会转变为灰锡,而灰锡以粉末状态存在,即锡制器皿长期处在低于13.2℃的环境中,会自行毁坏,故D正确;

故答案选D。

【点睛】本题考查反应过程中能量变化,侧重考查学生盖斯定律和物质存在形式的掌握情况,试题难度中等。

2.C

【详解】A. Na2SO4 10H2O脱水是吸热过程,A正确;

B. 因为十水硫酸钠脱水较慢,它一点点地脱水,水遇上硝酸铵吸热,因此制冷效果可以维持较长,B正确;

C. 铵盐不会自身发生复分解反应,Na2SO4 10H2O和NH4NO3也不能发生复分解反应,C错误;

D. 硝酸铵夺取硫酸钠结晶水,是一个吸热反应,同时溶解吸热,D正确;

故选C。

3.D

【详解】A.温度计的水银柱不断上升说明稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应为放热反应,故A不符合题意;

B.由图可知,该反应为反应物总能量大于生成物总能量的放热反应,故B不符合题意;

C.反应开始后,甲处液面低于乙处液面说明X和Y的反应为放热反应,故C不符合题意;

D.锌与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,反应生成的氢气会使针筒活塞向右移动,则反应开始后,针筒活塞向右移动不能说明锌与稀硫酸的反应为放热反应,故D符合题意;

故选D。

4.B

【详解】1g甲醇燃烧生成CO2和液态水时放热22.68kJ,则32g甲醇即1mol甲醇燃烧放的热量为726kJ,64g甲醇即2mol甲醇燃烧放的热量为1452kJ,根据热化学方程式的书写方法写出为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=—725.8kJ/mol或2CH3OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)△H=-1452kJ·mol-1;

答案选B。

5.B

【详解】A.碳酸钠溶于水会放热,碳酸氢钠溶于水会吸热,A错误;

B.碳酸钠溶液显碱性,可用于工业用碱,用于纺织、造纸溶解和软化纤维,碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳,且与有机酸也可放出二氧化碳,B正确;

C.侯氏制碱法利用了纯碱的溶解度较小的原理,向饱和氯化钠溶液中通入氨气、二氧化碳生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到的碳酸氢钠受热分解得到纯碱,C错误;

D.碳酸钠稳定性大,受热不易分解,D错误;

答案选B。

6.B

【详解】2A(g) B(g)该反应正方向为放热反应,说明反应物总能量高于生成物总能量,又因为气态B转化为液态B放热,所以选项B中图像符合。

答案选B。

7.C

【详解】A. 由图可知,由红磷转化为五氧化二磷是放热反应,故A错误;

B. 由图可知,由红磷转化为白磷是吸热反应,故B错误;

C. 由图可知,由红磷转化为白磷是吸热反应,故C正确;

D. 由红磷转化为白磷是吸热反应,等质量时白磷比红磷能量高,等质量的红磷比白磷完全燃烧放出的热量少,故D错误;

故选C。

8.B

【详解】A.由图可知,反应物能量大于生成物能量,反应为放热反应,A错误;

B.化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化伴随放热或吸热过程,B正确;

C.反应速率之比等于系数比,H2的生成速率与CH3OH的消耗速率之比为2:1,C错误;

D.碳酸钙分解反应为吸热反应,D错误;

故选B。

9.C

【分析】图中反应物的总能量高于生成物的总能量,故为放热反应。

【详解】A.碳与水蒸气的反应为吸热反应,故A不符合题意;

B.灼热的炭与二氧化碳反应为吸热反应,故B不符合题意;

C.过氧化氢的分解为放热反应,故C符合题意;

D.氢氧化钡晶体与氯化铵反应为吸热反应,故D不符合题意;

故选C。

10.D

【详解】①NaOH固体溶于水放热,但没有发生化学反应;②炸药爆炸放出大量的热,生成新物质,属于放热反应;③Ba(OH)2 8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应是吸热反应;④灼热的木炭在O2中燃烧放出大量的热,生成CO2,属于放热反应;⑤酸碱中和反应是放热反应;⑥煅烧石灰石制生石灰是分解反应,属于吸热反应;⑦盐酸溶液中插入打磨过的铝片属于活泼金属跟酸的反应,是放热反应;故选D。

11.C

【详解】A.图中A→B的过程,能量升高,为吸热过程,A项错误;

B.生成物总能量小于反应物总能量,该反应为放热反应,B项错误;

C.该反应为放热反应,则断裂1molNO2和1molCO的化学键吸收的能量总和小于形成1molNO和1molCO2的化学键所释放的能量的总和,C项正确;

D.升高温度,该反应的化学反应速率一定加快,D项错误;

答案选C。

12.D

【详解】1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量为燃烧热,其中水的状态应该是液态,碳变为二氧化碳,则

① ,热化学方程式是2mol氢气燃烧生成稳定氧化物的反应,因此氢气的燃烧热为-285.8kJ mol-1;

④ ,是1mol丙烷完全燃烧生成稳定氧化物放热为燃烧热,即为-2221.5kJ mol-1;

故选D。

13.B

【详解】撤去隔板,水与下层物质接触,一段时间后食物就变热了,说明有大量的热量释放出来,食盐溶于水热量变化不明显,生石灰溶于水生成氢氧化钙,放出大量的热量,熟石灰溶于水放热不如生石灰,浓硫酸是液体,且具有腐蚀性,因此适合作下层物质的是生石灰。

答案选B。

14.C

【详解】A.根据图象可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,该反应是吸热反应,吸热反应不一定都要加热,例如氢氧化钡和氯化铵在常温下就反应,A错误;

B.根据图象可知,该反应是吸热反应,生成2mol AB2(g)则吸收的热量为(E1-E2) kJ,B错误;

C.如图象所示,该反应断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量,C正确;

D.生成2mol AB2放出E2 kJ能量,2mol AB2中有4mol B-A键,则生成4mol B-A键放出E2 kJ能量,D错误;

故选C。

15.B

【详解】A.2Fe(s)+ 1.5O2(g)=Fe2O3(s)为化合反应,属于放热反应,所以ΔH3<0,A不正确;

B.2Al(s)+ Fe2O3(s)=Al2O3(s)+ 2Fe(s)为铝热反应,属于放热反应,ΔH5<0,由于Al的金属活动性比Fe强,所以燃烧放出的热量更多,但由于放热反应的ΔH<0,所以ΔH4<ΔH3,B正确;

C.ΔH1为2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)放出的热量,ΔH2+ΔH3为3H2(g)+1.5O2(g)=3H2O(g)放出的热量,所以ΔH1≠ΔH2+ΔH3,C不正确;

D.依据盖斯定律,ΔH3=ΔH4-ΔH5,D不正确;

故选B。

16. 镁片上有大量气泡产生;镁片逐渐溶解;烧杯中的饱和石灰水变浑浊 Mg与稀盐酸反应生成,该反应放热,体系温度升高,在水中的溶解度随温度的升高而减小,故饱和石灰水中的析出而使溶液变浑浊 Mg+2H+=Mg2++H2↑ 释放 烧杯中浑浊程度减轻(或浑浊消失) 氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,体系温度降低,的溶解度增大

【分析】反应放热,放出的热量通过试管传递给饱和石灰水,的溶解度随温度的升高而减小,因而饱和石灰水变浑浊。氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,使体系温度降低,饱和石灰水中的的溶解度增大,烧杯中浑浊程度减轻或消失,据此分析解答。

【详解】(1)结合上述分析可知,实验中观察到的现象是试管中镁片上有大量气泡产生,镁片逐渐溶解;烧杯中的饱和石灰水中的的溶解度随温度的升高而减小,因而饱和石灰水变浑浊;

(2)产生上述现象的原因是Mg与稀盐酸反应生成,该反应放热,体系温度升高,在水中的溶解度随温度的升高而减小,故饱和石灰水中的析出而使溶液变浑浊;

(3)根据分析,上述试验过程中发生的反应离子方程式:Mg+2H+=Mg2++H2↑ ;

(4)由分析可知,镁片与稀盐酸的反应释放能量;

(5)在上述实验结束后将试管取出,在烧杯中放入小烧杯,在小烧杯中加入氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的混合物并用玻璃棒搅拌,则实验现象是烧杯中浑浊程度减轻(或浑浊消失),产生该现象的原因氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,体系温度降低,的溶解度增大。

17. Ba(OH)2·8H2O+2NH4Cl=BaCl2+10H2O+2NH3↑ 使反应物充分混合,迅速发生反应 ①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末 在烧杯内的反应物中插入温度计,反应后温度计的示数下降,说明该反应是吸热反应 用皮肤感受,感觉烧杯外壁很凉,说明该反应为吸热反应 吸收 吸收 > 放出 有的吸热反应不需要加热也可发生

【分析】(1)反应为复分解反应,二者反应生成氨气、水、以及氯化钡;

(2)玻璃棒的搅拌作用是使混合物混合均,让化学反应快速发生;

(3)根据反应是否充分进行分析;

(4)通过玻璃片上结冰现象、烧杯和底部的玻璃片粘在一起、用手触摸烧杯外壁有冰凉的感觉、用温度计测混合物的温度看是否降温等方法可以确定反应是吸热的;

(5)吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量,旧键断裂吸收的能量高于新键生成释放的能量;

(6)吸热反应不需要加热也可发生。

【详解】(1)氯化铵属于铵盐,能和强碱氢氧化钡反应生成氨气、水、以及氯化钡,化学方程式为Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O,

故答案为:Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl═BaCl2+10H2O+2NH3↑;

(2)Ba(OH)2 8H2O晶体和氯化铵晶体之间的反应是固体之间的反应,搅拌可使混合物充分接触并发生反应,

故答案为:使反应物充分混合,迅速发生反应,使体系的温度降低;

(3)①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末,可能看不到“结冰”现象,

故答案为:①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末(其他答案合理均正确);

(4)氢氧化钡晶体和氯化铵的反应是吸热反应,可以根据用手触摸烧杯外壁看是否变凉、用温度计测混合物的温度看是否降温、玻璃片上结冰现象、烧杯和底部的玻璃片粘在一起等现象来证明,

故答案为:在烧杯中的反应物中插入温度计,通过测量,发现反应后温度计的示数下降,说明反应是吸热反应;用皮肤感受,感觉烧杯外壁很凉,说明此反应为吸热反应;

(5)反应是一个吸热反应,则反应物的总能量小于生成物的总能量,旧键断裂吸收的能量高于新键生成释放的能量,

故答案为:吸收;吸收;>;放出;

(6)该反应在常温下就可以进行,说明吸热反应不需要加热也可发生,

故答案为:有的吸热反应不需要加热也可发生。

18. 大于 放热 大于 增大 不 向正反应方向

【详解】(1)由图可知,温度为T1先到达平衡,温度越高反应速率越快,到达平衡的时间越短,故T1>T2,由图可知温度T1>T2,温度越高C%越小,故升高温度平衡向逆反应移动,故正反应为放热反应,故答案为>;放热。

(2)由图可知,T2温度时达到平衡后向容器加压,C%减小,故增大压强平衡向逆反应移动,增大压强平衡向气体物质的量减小的方向移动,故m>2,

故答案为大于。

(3)当温度和容积不变时,在平衡体系中加入一定量的某稀有气体,体系压强增大,但反应混合物的浓度不变,平衡不移动,

故答案为增大,不。

(4)P为反应在T2温度时达到平衡后向容器加压的变化情况,即加压后,C体积分数降低,说明反应前气体体积小于反应后气体体积,充入稀有气体,容器体积增大,反应前气体体积小于反应后气体体积,则生成物浓度降低较快,正反应速率大于逆反应速率,化学平衡向正反应方向移动,故答案为向正反应方向。

【点睛】解决这类图象题,根据先拐先平原则,先出现拐点的曲线先达到平衡,此时逆向推理可得该变化的温度高、浓度大、压强高等等。

19. D BD

【分析】根据反应关系图进行判断;②根据盖斯定律进行解答;根据燃烧热的概念进行判断;根据盖斯定律书写反应热方程式;根据断键键能总和-生成物键能总和进行计算。

【详解】(1)①A.由图可知,利用太阳能使化学反应发生,则太阳能转化为化学能,故A正确;

B.由图可知,总反应为水分解生成氧气、氢气的反应,所以SO2和I2对总反应起到了催化剂的作用,故B正确;

C.由已知:;;可知,该过程的3个反应均有元素化合价变化,都是氧化还原反应,故C正确;

D.由已知:;;可知,常温下,反应不能自发进行,故D错误;

故答案选D;

②已知:①;

②;

③,

则根据盖斯定律:①2+②+③2:=2a+b+2c;

(2)①A.由图可知:CH4(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)=-,因为生成的是气态水,所以的燃烧热不是,故A错误;

B.由图可知:CO(g)+O2(g)=CO2(g)=-,故的燃烧热为,故B正确;

C.由图可知:O2(g)+(g)=H2O(g)=-,因为生成的是气态水,所以=-不是H2的燃烧热,故C错误;

D.由图可知①O2(g)+(g)=H2O(g)=-,②CO2(g)=CO(g)+O2(g)=+,根据盖斯定律①+②可得:=+,所以为放热反应,故D正确;

故BD正确;

②由图可知:①CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)=-,②CO2(g)=CO(g)+O2(g)=+,③O2(g)+(g)=H2O(g)=-,则①2+②2-③6为:+=+3,所以该热化学方程式为:;

(3)由图可知:分解可以生成1molH2和1mol H2O2,过程Ⅲ为1mol H2O2分解生成1molH2和1mol O2,化学反应方程式为:H2O2(g)=H2(g)+O2(g)(2(+)kJ/mol=+132。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.灰锡(以粉末状存在)和白锡是锡的两种同素异形体。下列说法正确的是

已知:①Sn(白,s)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g) △H1

②Sn(灰,s)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g) △H2

③Sn(灰,s)Sn(白,s) △H3=+2.1kJ mol-1

A.△H1>△H2

B.锡在常温下以灰锡状态存在

C.灰锡转化为白锡的反应是放热反应

D.锡制器皿长期处在低于13.2℃的环境中,会自行毁坏

2.一种化学冰袋中含有Na2SO4·10H2O和NH4NO3,使用时将它们混合用手搓揉就可制冷,且制冷效果能维持一段时间。以下关于其制冷原因的推测错误的是

A.Na2SO4·10H2O脱水是吸热过程

B.较长时间制冷是由于Na2SO4·10H2O脱水是较慢的过程

C.铵盐在该条件下发生的复分解反应是吸热反应

D.NH4NO3溶于水会吸收热量

3.下列实验现象或图像信息不能充分说明相应的化学反应是放热反应的是

A.温度计的水银柱不断上升 B.反应物总能量大于生成物总能量 C.反应开始后,甲处液面低于乙处液面 D.反应开始后,针筒活塞向右移动

A.A B.B C.C D.D

4.在25℃、下,1 g甲醇燃烧生成和液态水时放热,下列热化学方程式正确的是

A.

B.

C.

D.

5.下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的说法正确的是

A.碳酸钠溶于水会吸热,碳酸氢钠溶于水会放热

B.碳酸钠可以用于纺织、造纸,碳酸氢钠可以用于烘焙糕点

C.侯氏制碱法利用了纯碱的溶解度较小的原理,直接析出纯碱

D.相比于碳酸氢钠,碳酸钠更容易受热分解

6.2A(g) B(g)该反应正方向为放热反应;下列能量变化示意图正确的是

A. B.

C. D.

7.在25℃、101 kPa下,1 mol白磷(P4)完全燃烧放出的热量和4 mol红磷(P)完全燃烧放出的热量关系如下图所示。由此判断,下列说法正确的是

A.由红磷转化为五氧化二磷是吸热反应

B.由红磷转化为白磷是放热反应

C.由红磷转化为白磷是吸热反应

D.等质量的红磷比白磷完全燃烧放出的热量多

8.甲醇(CH3OH)是一种重要的化工原料。2CH3OH(g)+ O2(g) 2CO2(g)+4H2(g),的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.CH3OH转变成H2的过程是一个吸收能量的过程

B.化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化

C.H2的生成速率与CH3OH的消耗速率之比为1:2

D.该图也可表示碳酸钙分解反应的能量变化

9.下列反应的焓变与如图所示图象相符的是

A.碳与水蒸气的反应 B.灼热的炭与二氧化碳反应

C.过氧化氢的分解 D.氢氧化钡晶体与氯化铵反应

10.下列变化过程,属于放热反应的是

①NaOH固体溶于水 ②炸药爆炸 ③Ba(OH)2 8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应 ④灼热的木炭在O2中燃烧 ⑤酸碱中和反应 ⑥煅烧石灰石制生石灰 ⑦盐酸溶液中插入打磨过的铝片

A.①②④⑤ B.②④⑤⑥⑦ C.②③④⑤ D.②④⑤⑦

11.反应的能量变化如图所示。下列说法正确的是

A.图中A→B为放热过程

B.该反应为吸热反应

C.断裂和的化学键吸收的能量总和小于形成和的化学键所释放的能量总和

D.升高温度,该反应的化学反应速率不一定加快

12.分析下表中的6个热化学方程式,可判断出和的燃烧热分别为

2022年北京冬奥会“飞扬”火炬使用的燃料 氧气() ① ②

2008年北京奥运会“祥云”火炬使用的燃料 丙烷() ③ ④ ⑤ ⑥

A.、 B.、

C.、 D.、

13.如图是“即热饭盒”的结构示意图,撤去隔板,水与下层物质接触,一段时间后食物就变热了。以下物质中适合作下层物质的是

A.食盐 B.生石灰 C.熟石灰 D.浓硫酸

14.已知某化学反应A2(g)+2B2(g)=2AB2(g)(A2、B2、AB2的结构式分别为A=A、B—B、B—A—B),反应过程中的能量变化如图所示,下列有关叙述正确的是

A.该反应的进行一定需要加热或点燃

B.该反应若生成2molAB2(g),则放出的热量为(E1-E2)kJ

C.该反应断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量

D.生成2molB—A键放出E2kJ能量

15.已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) ΔH1

3H2(g)+ Fe2O3(s)=2Fe(s)+ 3H2O(g) ΔH2

2Fe(s)+ 1.5O2(g)=Fe2O3(s) ΔH3

2Al(s)+ 1.5O2(g)=A12O3(S) ΔH4

2Al(s)+ Fe2O3(s)=Al2O3(s)+ 2Fe(s) ΔH5

下列关于上述反应焓变的判断正确的是

A.ΔH1<0,ΔH3>0 B.ΔH5<0,ΔH4<ΔH3

C.ΔH1=ΔH2+ΔH3 D.ΔH3=ΔH4+ΔH5

二、实验题

16.如图所示,某化学兴趣小组把试管放入盛有的饱和石灰水的烧杯中,在试管中放入几小块镁片,再向试管中滴入稀盐酸。

试回答下列问题:

(1)实验中观察到的现象是________________________________________________。

(2)产生上述现象的原因是______________________________________________________。

(3)写出有关反应的离子方程式:________________________________________________________。

(4)由实验推知,镁片与稀盐酸的反应____________。(填“释放”或“吸收”)能量。

(5)在上述实验结束后将试管取出,在烧杯中放入小烧杯,在小烧杯中加入氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的混合物并用玻璃棒搅拌,则实验现象是_____________________________,产生该现象的原因是_______________________________________________________________________________。

17.在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后向烧杯内加入约10g氯化铵晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。试回答下列问题:

(1)写出反应的化学方程式:__。

(2)实验中要立即用玻璃棒迅速搅拌的原因是__。

(3)如果实验中没有看到“结冰”现象,可能的原因是(答出三个或三个以上原因)__。

(4)如果没有看到“结冰”现象,我们还可以采取哪些方式来说明该反应吸热?(答出两种方案)

①第一种方案是_;

②第二种方案是__。

(5)“结冰”现象说明该反应是一个__(填“放出”或“吸收”)能量的反应。即断开旧化学键__(填“吸收”或“放出”)的能量__(填“>”或“<”)形成新化学键__(填“吸收”或“放出”)的能量。

(6)该反应在常温下就可进行,说明__。

三、原理综合题

18.在一定条件下,可逆反应A+BmC变化如图所示。

已知纵坐标表示在不同温度和压强下生成物C在混合物中的质量分数,p为反应在T2温度时达到平衡后容器内增加压强的变化情况,问:

(1)温度T1________T2(填“大于”、“等于”或“小于”),正反应是________反应(填“吸热”或“放热”)。

(2)如果A、B、C均为气体,则m________2(填“大于”、“等于”或“小于”)。

(3)当温度和容积不变时,如向平衡体系中加入一定量的某稀有气体,则体系的压强________(填“增大”、“减小”或“不变”),平衡________移动(填“向正反应方向”、“向逆反应方向”或“不”,下同)。

(4)当温度和压强不变时,如向平衡体系中加入一定量的某稀有气体,平衡______移动。

四、计算题

19.氢气是一种清洁能源,氢气的制取与储存是氢能源利用领域的研究热点。

(1)Bunsen热化学循环制氢工艺流程图如下:

①下列说法错误的是______(填字母序号)。

A.该过程实现了太阳能化学能的转化

B.和对总反应起到了催化剂的作用

C.该过程的3个反应均是氧化还原反应

D.常温下,该过程的3个反应均为自发反应

②已知:

则:______(用含、、的代数式表示)。

(2)以甲烷为原料制取氢气是工业上常用的制氢方法。已知有关化学反应的能量变化如图所示。

①下列说法正确的是______(填字母序号)

A.的燃烧热为B.的燃烧热为

C.的燃烧热为D.为放热反应

②与反应生成和的热化学方程式为________________________。

(3)中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂,利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水,其主要过程可表示为:

已知:几种物质有关键能[形成(断开)共价键释放(吸收)的能量]如下表所示。

化学键

键能 463 496 436 138

若反应过程中分解了,过程Ⅲ的______。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】A.依据盖斯定律,由② ①可得反应③,反应为吸热反应,所以ΔH3=ΔH2 ΔH1>0,所以ΔH1<ΔH2,故A错误;

B.根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s)可知,温度高于13.2℃时,灰锡会转变为白锡,所以在常温下,锡以白锡状态存在,故B错误;

C.根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s) △H3=+2.1kJ mol-1可知,由灰锡变为白锡会吸热反应,故C错误;

D.根据根据反应③Sn(灰,s)Sn(白,s)可知,温度低于13.2℃时,白锡会转变为灰锡,而灰锡以粉末状态存在,即锡制器皿长期处在低于13.2℃的环境中,会自行毁坏,故D正确;

故答案选D。

【点睛】本题考查反应过程中能量变化,侧重考查学生盖斯定律和物质存在形式的掌握情况,试题难度中等。

2.C

【详解】A. Na2SO4 10H2O脱水是吸热过程,A正确;

B. 因为十水硫酸钠脱水较慢,它一点点地脱水,水遇上硝酸铵吸热,因此制冷效果可以维持较长,B正确;

C. 铵盐不会自身发生复分解反应,Na2SO4 10H2O和NH4NO3也不能发生复分解反应,C错误;

D. 硝酸铵夺取硫酸钠结晶水,是一个吸热反应,同时溶解吸热,D正确;

故选C。

3.D

【详解】A.温度计的水银柱不断上升说明稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应为放热反应,故A不符合题意;

B.由图可知,该反应为反应物总能量大于生成物总能量的放热反应,故B不符合题意;

C.反应开始后,甲处液面低于乙处液面说明X和Y的反应为放热反应,故C不符合题意;

D.锌与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,反应生成的氢气会使针筒活塞向右移动,则反应开始后,针筒活塞向右移动不能说明锌与稀硫酸的反应为放热反应,故D符合题意;

故选D。

4.B

【详解】1g甲醇燃烧生成CO2和液态水时放热22.68kJ,则32g甲醇即1mol甲醇燃烧放的热量为726kJ,64g甲醇即2mol甲醇燃烧放的热量为1452kJ,根据热化学方程式的书写方法写出为:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=—725.8kJ/mol或2CH3OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)△H=-1452kJ·mol-1;

答案选B。

5.B

【详解】A.碳酸钠溶于水会放热,碳酸氢钠溶于水会吸热,A错误;

B.碳酸钠溶液显碱性,可用于工业用碱,用于纺织、造纸溶解和软化纤维,碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳,且与有机酸也可放出二氧化碳,B正确;

C.侯氏制碱法利用了纯碱的溶解度较小的原理,向饱和氯化钠溶液中通入氨气、二氧化碳生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到的碳酸氢钠受热分解得到纯碱,C错误;

D.碳酸钠稳定性大,受热不易分解,D错误;

答案选B。

6.B

【详解】2A(g) B(g)该反应正方向为放热反应,说明反应物总能量高于生成物总能量,又因为气态B转化为液态B放热,所以选项B中图像符合。

答案选B。

7.C

【详解】A. 由图可知,由红磷转化为五氧化二磷是放热反应,故A错误;

B. 由图可知,由红磷转化为白磷是吸热反应,故B错误;

C. 由图可知,由红磷转化为白磷是吸热反应,故C正确;

D. 由红磷转化为白磷是吸热反应,等质量时白磷比红磷能量高,等质量的红磷比白磷完全燃烧放出的热量少,故D错误;

故选C。

8.B

【详解】A.由图可知,反应物能量大于生成物能量,反应为放热反应,A错误;

B.化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化伴随放热或吸热过程,B正确;

C.反应速率之比等于系数比,H2的生成速率与CH3OH的消耗速率之比为2:1,C错误;

D.碳酸钙分解反应为吸热反应,D错误;

故选B。

9.C

【分析】图中反应物的总能量高于生成物的总能量,故为放热反应。

【详解】A.碳与水蒸气的反应为吸热反应,故A不符合题意;

B.灼热的炭与二氧化碳反应为吸热反应,故B不符合题意;

C.过氧化氢的分解为放热反应,故C符合题意;

D.氢氧化钡晶体与氯化铵反应为吸热反应,故D不符合题意;

故选C。

10.D

【详解】①NaOH固体溶于水放热,但没有发生化学反应;②炸药爆炸放出大量的热,生成新物质,属于放热反应;③Ba(OH)2 8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应是吸热反应;④灼热的木炭在O2中燃烧放出大量的热,生成CO2,属于放热反应;⑤酸碱中和反应是放热反应;⑥煅烧石灰石制生石灰是分解反应,属于吸热反应;⑦盐酸溶液中插入打磨过的铝片属于活泼金属跟酸的反应,是放热反应;故选D。

11.C

【详解】A.图中A→B的过程,能量升高,为吸热过程,A项错误;

B.生成物总能量小于反应物总能量,该反应为放热反应,B项错误;

C.该反应为放热反应,则断裂1molNO2和1molCO的化学键吸收的能量总和小于形成1molNO和1molCO2的化学键所释放的能量的总和,C项正确;

D.升高温度,该反应的化学反应速率一定加快,D项错误;

答案选C。

12.D

【详解】1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量为燃烧热,其中水的状态应该是液态,碳变为二氧化碳,则

① ,热化学方程式是2mol氢气燃烧生成稳定氧化物的反应,因此氢气的燃烧热为-285.8kJ mol-1;

④ ,是1mol丙烷完全燃烧生成稳定氧化物放热为燃烧热,即为-2221.5kJ mol-1;

故选D。

13.B

【详解】撤去隔板,水与下层物质接触,一段时间后食物就变热了,说明有大量的热量释放出来,食盐溶于水热量变化不明显,生石灰溶于水生成氢氧化钙,放出大量的热量,熟石灰溶于水放热不如生石灰,浓硫酸是液体,且具有腐蚀性,因此适合作下层物质的是生石灰。

答案选B。

14.C

【详解】A.根据图象可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,该反应是吸热反应,吸热反应不一定都要加热,例如氢氧化钡和氯化铵在常温下就反应,A错误;

B.根据图象可知,该反应是吸热反应,生成2mol AB2(g)则吸收的热量为(E1-E2) kJ,B错误;

C.如图象所示,该反应断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量,C正确;

D.生成2mol AB2放出E2 kJ能量,2mol AB2中有4mol B-A键,则生成4mol B-A键放出E2 kJ能量,D错误;

故选C。

15.B

【详解】A.2Fe(s)+ 1.5O2(g)=Fe2O3(s)为化合反应,属于放热反应,所以ΔH3<0,A不正确;

B.2Al(s)+ Fe2O3(s)=Al2O3(s)+ 2Fe(s)为铝热反应,属于放热反应,ΔH5<0,由于Al的金属活动性比Fe强,所以燃烧放出的热量更多,但由于放热反应的ΔH<0,所以ΔH4<ΔH3,B正确;

C.ΔH1为2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)放出的热量,ΔH2+ΔH3为3H2(g)+1.5O2(g)=3H2O(g)放出的热量,所以ΔH1≠ΔH2+ΔH3,C不正确;

D.依据盖斯定律,ΔH3=ΔH4-ΔH5,D不正确;

故选B。

16. 镁片上有大量气泡产生;镁片逐渐溶解;烧杯中的饱和石灰水变浑浊 Mg与稀盐酸反应生成,该反应放热,体系温度升高,在水中的溶解度随温度的升高而减小,故饱和石灰水中的析出而使溶液变浑浊 Mg+2H+=Mg2++H2↑ 释放 烧杯中浑浊程度减轻(或浑浊消失) 氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,体系温度降低,的溶解度增大

【分析】反应放热,放出的热量通过试管传递给饱和石灰水,的溶解度随温度的升高而减小,因而饱和石灰水变浑浊。氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,使体系温度降低,饱和石灰水中的的溶解度增大,烧杯中浑浊程度减轻或消失,据此分析解答。

【详解】(1)结合上述分析可知,实验中观察到的现象是试管中镁片上有大量气泡产生,镁片逐渐溶解;烧杯中的饱和石灰水中的的溶解度随温度的升高而减小,因而饱和石灰水变浑浊;

(2)产生上述现象的原因是Mg与稀盐酸反应生成,该反应放热,体系温度升高,在水中的溶解度随温度的升高而减小,故饱和石灰水中的析出而使溶液变浑浊;

(3)根据分析,上述试验过程中发生的反应离子方程式:Mg+2H+=Mg2++H2↑ ;

(4)由分析可知,镁片与稀盐酸的反应释放能量;

(5)在上述实验结束后将试管取出,在烧杯中放入小烧杯,在小烧杯中加入氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的混合物并用玻璃棒搅拌,则实验现象是烧杯中浑浊程度减轻(或浑浊消失),产生该现象的原因氢氧化钡晶体和氯化铵晶体反应吸热,体系温度降低,的溶解度增大。

17. Ba(OH)2·8H2O+2NH4Cl=BaCl2+10H2O+2NH3↑ 使反应物充分混合,迅速发生反应 ①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末 在烧杯内的反应物中插入温度计,反应后温度计的示数下降,说明该反应是吸热反应 用皮肤感受,感觉烧杯外壁很凉,说明该反应为吸热反应 吸收 吸收 > 放出 有的吸热反应不需要加热也可发生

【分析】(1)反应为复分解反应,二者反应生成氨气、水、以及氯化钡;

(2)玻璃棒的搅拌作用是使混合物混合均,让化学反应快速发生;

(3)根据反应是否充分进行分析;

(4)通过玻璃片上结冰现象、烧杯和底部的玻璃片粘在一起、用手触摸烧杯外壁有冰凉的感觉、用温度计测混合物的温度看是否降温等方法可以确定反应是吸热的;

(5)吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量,旧键断裂吸收的能量高于新键生成释放的能量;

(6)吸热反应不需要加热也可发生。

【详解】(1)氯化铵属于铵盐,能和强碱氢氧化钡反应生成氨气、水、以及氯化钡,化学方程式为Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O,

故答案为:Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl═BaCl2+10H2O+2NH3↑;

(2)Ba(OH)2 8H2O晶体和氯化铵晶体之间的反应是固体之间的反应,搅拌可使混合物充分接触并发生反应,

故答案为:使反应物充分混合,迅速发生反应,使体系的温度降低;

(3)①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末,可能看不到“结冰”现象,

故答案为:①反应物未进行快速搅拌;②玻璃片上滴加的水太多;③氢氧化钡晶体已部分失水;④环境温度太高;⑤试剂用量太少;⑥氢氧化钡晶体未研成粉末(其他答案合理均正确);

(4)氢氧化钡晶体和氯化铵的反应是吸热反应,可以根据用手触摸烧杯外壁看是否变凉、用温度计测混合物的温度看是否降温、玻璃片上结冰现象、烧杯和底部的玻璃片粘在一起等现象来证明,

故答案为:在烧杯中的反应物中插入温度计,通过测量,发现反应后温度计的示数下降,说明反应是吸热反应;用皮肤感受,感觉烧杯外壁很凉,说明此反应为吸热反应;

(5)反应是一个吸热反应,则反应物的总能量小于生成物的总能量,旧键断裂吸收的能量高于新键生成释放的能量,

故答案为:吸收;吸收;>;放出;

(6)该反应在常温下就可以进行,说明吸热反应不需要加热也可发生,

故答案为:有的吸热反应不需要加热也可发生。

18. 大于 放热 大于 增大 不 向正反应方向

【详解】(1)由图可知,温度为T1先到达平衡,温度越高反应速率越快,到达平衡的时间越短,故T1>T2,由图可知温度T1>T2,温度越高C%越小,故升高温度平衡向逆反应移动,故正反应为放热反应,故答案为>;放热。

(2)由图可知,T2温度时达到平衡后向容器加压,C%减小,故增大压强平衡向逆反应移动,增大压强平衡向气体物质的量减小的方向移动,故m>2,

故答案为大于。

(3)当温度和容积不变时,在平衡体系中加入一定量的某稀有气体,体系压强增大,但反应混合物的浓度不变,平衡不移动,

故答案为增大,不。

(4)P为反应在T2温度时达到平衡后向容器加压的变化情况,即加压后,C体积分数降低,说明反应前气体体积小于反应后气体体积,充入稀有气体,容器体积增大,反应前气体体积小于反应后气体体积,则生成物浓度降低较快,正反应速率大于逆反应速率,化学平衡向正反应方向移动,故答案为向正反应方向。

【点睛】解决这类图象题,根据先拐先平原则,先出现拐点的曲线先达到平衡,此时逆向推理可得该变化的温度高、浓度大、压强高等等。

19. D BD

【分析】根据反应关系图进行判断;②根据盖斯定律进行解答;根据燃烧热的概念进行判断;根据盖斯定律书写反应热方程式;根据断键键能总和-生成物键能总和进行计算。

【详解】(1)①A.由图可知,利用太阳能使化学反应发生,则太阳能转化为化学能,故A正确;

B.由图可知,总反应为水分解生成氧气、氢气的反应,所以SO2和I2对总反应起到了催化剂的作用,故B正确;

C.由已知:;;可知,该过程的3个反应均有元素化合价变化,都是氧化还原反应,故C正确;

D.由已知:;;可知,常温下,反应不能自发进行,故D错误;

故答案选D;

②已知:①;

②;

③,

则根据盖斯定律:①2+②+③2:=2a+b+2c;

(2)①A.由图可知:CH4(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)=-,因为生成的是气态水,所以的燃烧热不是,故A错误;

B.由图可知:CO(g)+O2(g)=CO2(g)=-,故的燃烧热为,故B正确;

C.由图可知:O2(g)+(g)=H2O(g)=-,因为生成的是气态水,所以=-不是H2的燃烧热,故C错误;

D.由图可知①O2(g)+(g)=H2O(g)=-,②CO2(g)=CO(g)+O2(g)=+,根据盖斯定律①+②可得:=+,所以为放热反应,故D正确;

故BD正确;

②由图可知:①CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)=-,②CO2(g)=CO(g)+O2(g)=+,③O2(g)+(g)=H2O(g)=-,则①2+②2-③6为:+=+3,所以该热化学方程式为:;

(3)由图可知:分解可以生成1molH2和1mol H2O2,过程Ⅲ为1mol H2O2分解生成1molH2和1mol O2,化学反应方程式为:H2O2(g)=H2(g)+O2(g)(2(+)kJ/mol=+132。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页