复习课件:改革开放与社会主义现代化建设新时期(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 复习课件:改革开放与社会主义现代化建设新时期(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 690.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-23 09:56:25 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

改革开放与社会主义现代化建设新时期

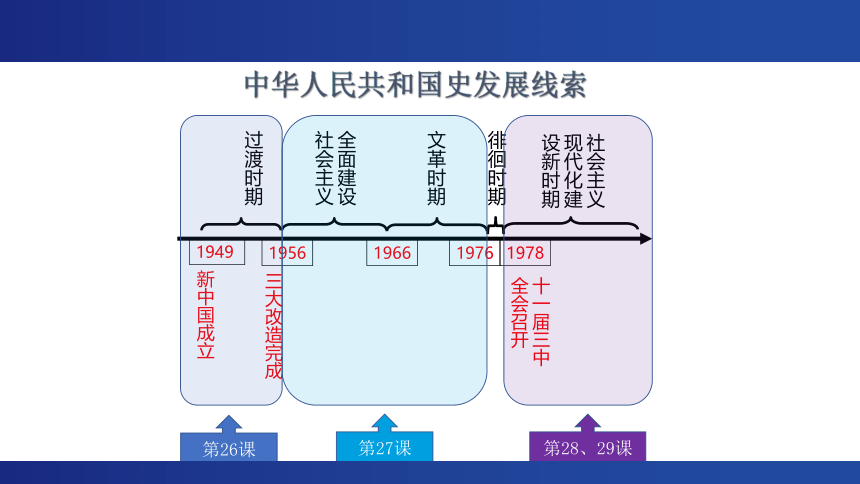

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设

社会主义

文革时期

徘徊时期

社会主义现代化建设新时期

新中国成立

三大改造完成

十一届三中

全会召开

第26课

第27课

第28、29课

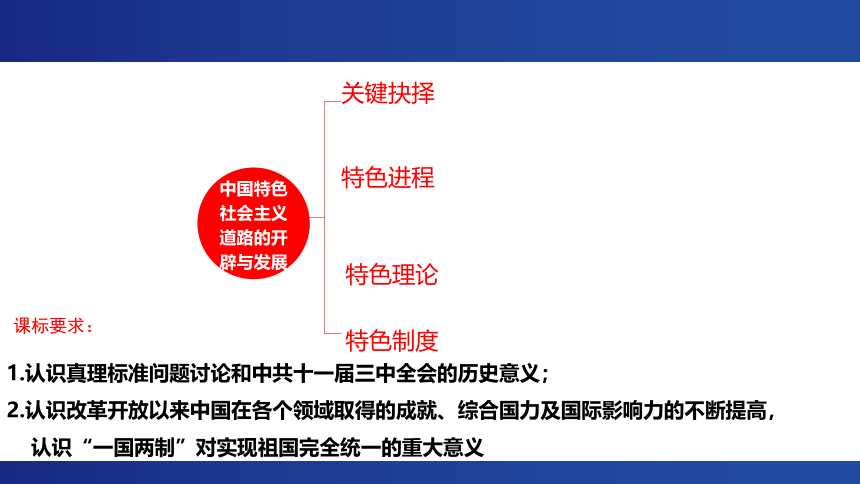

课标要求:

1.认识真理标准问题讨论和中共十一届三中全会的历史意义;

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高,

认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义

中国特色社会主义道路的开辟与发展

特色理论

特色进程

特色制度

关键抉择

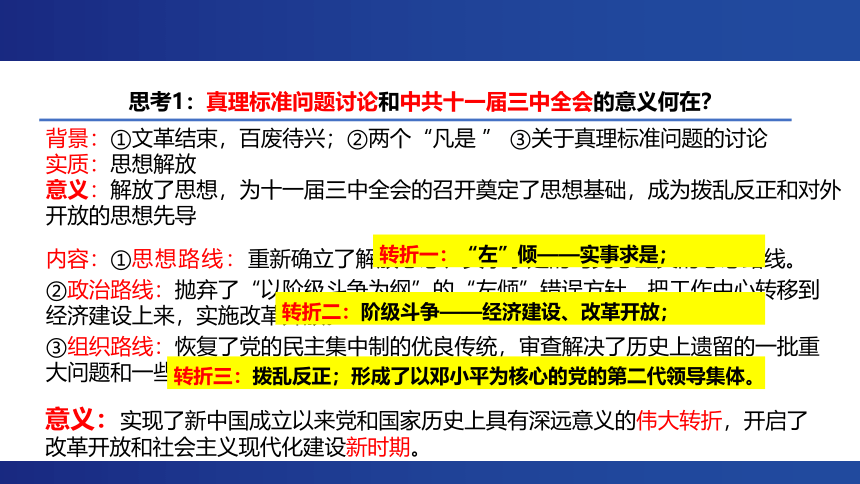

思考1:真理标准问题讨论和中共十一届三中全会的意义何在?

背景:①文革结束,百废待兴;②两个“凡是 ” ③关于真理标准问题的讨论

实质:思想解放

意义:解放了思想,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,成为拨乱反正和对外开放的思想先导

内容:①思想路线:重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义的思想路线。

②政治路线:抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左倾”错误方针,把工作中心转移到经济建设上来,实施改革开放。

③组织路线:恢复了党的民主集中制的优良传统,审查解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题。

意义:实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

转折一:“左”倾——实事求是;

转折二:阶级斗争——经济建设、改革开放;

转折三:拨乱反正;形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

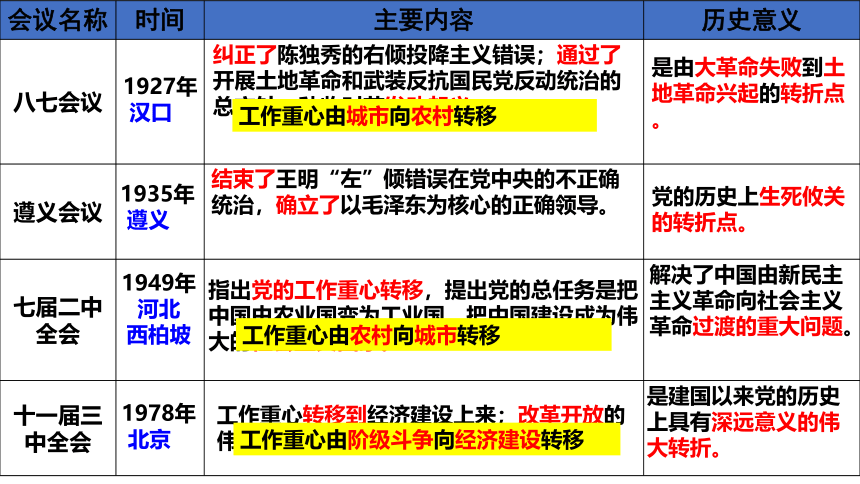

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议

遵义会议

七届二中全会

十一届三中全会

1927年

汉口

1949年

河北

西柏坡

1935年

遵义

1978年

北京

纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针;秋收时节发动起义。

结束了王明“左”倾错误在党中央的不正确统治,确立了以毛泽东为核心的正确领导。

指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家。

工作重心转移到经济建设上来;改革开放的伟大决策。

是由大革命失败到土地革命兴起的转折点。

党的历史上生死攸关的转折点。

解决了中国由新民主主义革命向社会主义革命过渡的重大问题。

是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

工作重心由城市向农村转移

工作重心由农村向城市转移

工作重心由阶级斗争向经济建设转移

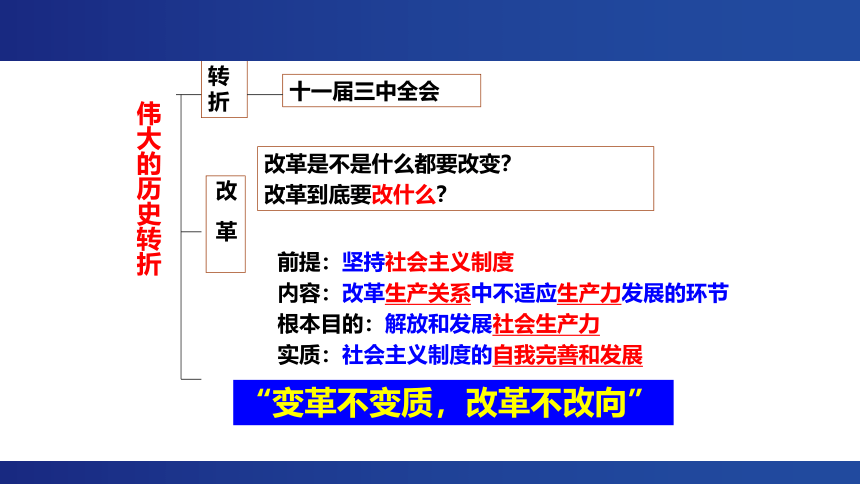

改 革

十一届三中全会

伟大的历史转折

转折

改革是不是什么都要改变?

改革到底要改什么?

前提:坚持社会主义制度

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的环节

根本目的:解放和发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

“变革不变质,改革不改向”

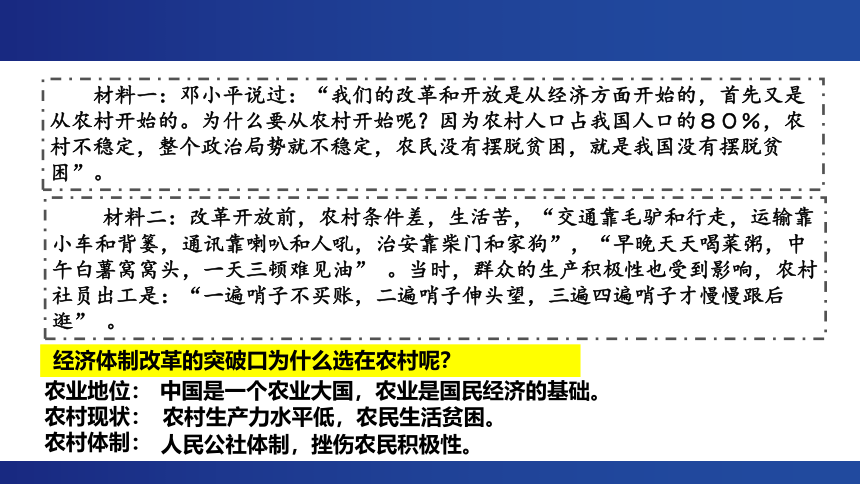

经济体制改革的突破口为什么选在农村呢?

材料一:邓小平说过:“我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困”。

材料二:改革开放前,农村条件差,生活苦,“交通靠毛驴和行走,运输靠小车和背篓,通讯靠喇叭和人吼,治安靠柴门和家狗”,“早晚天天喝菜粥,中午白薯窝窝头,一天三顿难见油” 。当时,群众的生产积极性也受到影响,农村社员出工是:“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍四遍哨子才慢慢跟后逛” 。

农业地位:

农村现状:

农村体制:

中国是一个农业大国,农业是国民经济的基础。

农村生产力水平低,农民生活贫困。

人民公社体制,挫伤农民积极性。

思考2:经济体制改革的进程如何?

1. 农村改革:改革首先在农村取得突破,家庭联产责任制在全国逐步推广。

2. 城市改革:

(1)综合试点:按照逐步扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则。

(2)90年代,按照建立现代企业制度的总体思路推进国有企业改革。

3. 理论突破

(1)1982年邓小平在中共十二大提出了“建设有中国特色社会主义”重大命题。

(2)1987年,中共十三大提出了社会主义初级阶段的理论,确立了“一个中心、两个基本点”的基本路线。

4. 建立社会主义市场经济体制

(1)理论准备:1992年,邓小平发表南方谈话,为中共十四大的召开做了思想理论准备。

(2)提出目标:1992年,中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

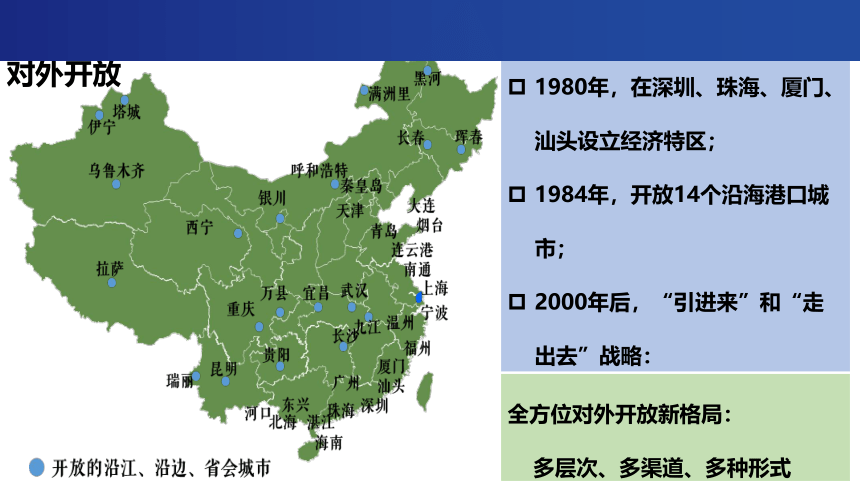

对外开放

1980年,在深圳、珠海、厦门、汕头设立经济特区;

1984年,开放14个沿海港口城市;

2000年后,“引进来”和“走出去”战略:

2001年,加入世贸组织;

全方位对外开放新格局:

多层次、多渠道、多种形式

思考3:“一国两制”具有怎样的特色?

一国两制 1.提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想。

2.含义:在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

3.意义:一国两制促进祖国统一大业(香港1984年12月,中英签署联合声明。1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权;澳门1987年4月,中葡签署联合声明。1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权);推动两岸三地经济交流与发展推进国家体系和治理能力现代化、完善中国特色社会主义制度。

海峡两岸的交流 1979年《告台湾同胞书》

1992“九二共识”:1992年,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识,即“九二共识”

1993年汪辜会谈:它标志着两岸关系发展迈出了重要一步

2005年3月《反分裂国家法》通过;11月习近平与马英九会面这是1949年以来两岸领导人首次会面

2008年,两岸真正实现三通(通邮、通航、通商)

第一条 香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。

第二条 全国人民代表大会授权香港特别行政区依照本法的规定实行高度自治,享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

第十二条 香港特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域,直辖于中央人民政府。

第十三条 中央人民政府负责管理与香港特别行政区有关的外交事务。

第十四条 中央人民政府负责管理香港特别行政区的防务。

——《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

根据材料,指出《香港特别行政区基本法》是如何体现“一国两制” 方针的?

特别行政区享有高度自治权,权力来自与中央政府授权。外交、国防由中央政府负责。

一国是两制的前提和基础,把坚持一国的原则和尊重两制的差异有机结合起来。

探究:一国两制

课堂小结

特色理论

特色进程

特色制度

一国两制

家庭联产承包责任制

城市国有企业改革

对外开放格局

计划

市场

单一公有制

沿海城市

多种经济成分共存

内陆城市

平均分配 按劳分配

关键抉择

中国特色社会主义道路的开辟与发展

D

1、(2022山东卷10)图1为1983~1993年国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行

B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立

D.经济体制改革的不断深入

巩固练习

2.(2022山东卷9)20世纪80年代的上海浦东还是“阡陌纵横、鸡犬相闻”,民间戏言“到上海要摆渡,到农村跨一步”。1990年4月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的决策。随后,金融街、科技园区等相继在这片土地上出现。下列项中,关于浦东开发开放的意义,表述正确的是( )

A.标志着改革的重心从农村转向城市

B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义的新道路

D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

B

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设

社会主义

文革时期

徘徊时期

社会主义现代化建设新时期

新中国成立

三大改造完成

十一届三中

全会召开

第26课

第27课

第28、29课

课标要求:

认识邓小平理论对建设中国特色社会主义的重要指导意义;

认识“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器;

认识科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现;

认识中国特色社会主义进入新时代的重大意义,认清我国发展新的历史方位;

认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南;

形成对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

时空梳理

思考1:中国特色社会主义理论体系的形成与发展过程是怎样的?

(1)含义:中国特色社会主义理论体系,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

(2)形成与发展:(见后)

(3)认识:中国特色社会主义理论体系,是中国共产党领导改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的理论结晶,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。

阶段 理论 领导人 解决问题 写入党章 意义/地位

形成 邓小平理论 邓小平 建设社会主义、 巩固和发展社会主义 1997年 中共十五大 指引我国社会主义

现代化事业不断前进

发展 “三个代表”重要思想 江泽民 建设什么样的党、 怎样建设党 2002年 中共十六大 立党之本、

执政之基、力量之源

科学发展观 胡锦涛 新形势下实现什么 样的发展、怎样发展 2007年 中共十七大写入党章 (2012中共十八大确立为党的指导思想) 集中体现、重大成果

习近平新时代中国特色社会主义思想 习近平 新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义 2017年 中共十九大 (2018年 写入宪法) 继承和发展

最新成果

重要组成部分

行动指南

中国特色社会主义理论体系的形成与发展

思考2:新时期中国综合国力不断提升有哪些表现?

(1)改革开放40 年来,中国国民经济一直保持着快速增长。2018 年中国经济总量突破90万亿元,对全球经济增长的贡献率接近30%。中国的外汇储备超过3万亿美元,位居全球第一。中国的国际竞争力持续增强。

(2)中国的基础设施建设走在世界前列。

(3)国民素质和社会文明程度显著提高。在全社会弘扬社会主义核心价值观,构筑共同的思想道德基础。

(4)把教育放在优先发展发位置。文化产业持续发力,公共文化服务面向基层,均等化、标准化水平明显提升。文化创作弘扬中华优秀传统文化。

(5)国防和军队改革取得历史性突破

原则 表现 历史意义

相互尊重、公平公正、合作共赢;和平共处五项原则;共商、共建、共享的核心理念 全方位对外关系发展:(1)积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点(2)推进大国协调和合作,构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架(3)按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系(4)对非洲关系提出“真、实、亲、诚”原则,形成中国与非洲国家休戚与共、共同发展、文明互鉴的友好合作关系(5)中国同欧洲、拉美的关系也相互增进了解,加强合作

思考3:新时期中国国际影响力不断提升有哪些表现?

构建人类命运共同体:(1)中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。(2)中国倡议设立的亚洲基础设施投资银行,是对既有国际金融体系的有益补充。(3)共商、共建、共享是中国提出的共建“一带一路”倡议的核心理念。

以联合国为中心发挥大国作用:倡导和平共处五项原则,支持联合国在国际事务中发挥核心作用,推动和平解决朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚问题、中东和平进程等国际和地区热点问题

(1)中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。(2)坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

改革开放以来的社会主义建设时期……“以经济建设为中心”是主流意识形态的目标取向和主要内容;21世纪以来……“构建和谐社会”是这一时期主流意识形态的主要内容。习近平总书记在党的十九大报告中进一步明确,“带领人民创造美好生活,是我们党始终不渝的奋斗目标”。可见,致力于实现人民“美好生活”的目标成为新时代中国特色社会主义意识形态的核心内容。

阐述改革开放以来主流意识形态变迁与时代发展的关系。

关系:改革开放初期,解放和发展生产力是中国共产党和国家的工作重心,体现在意识形态上是以“经济建设为中心”;

进入21世纪以来,社会主义建设取得巨大成就,推动经济社会全面发展成为中国共产党和国家的主要目标,体现在意识形态上是“构建和谐社会”;

中共十八大以来,全面建成小康生活、实现科学发展成为中国共产党和国家的主要目标,体现在意识形态上是实现人民的“美好生活”。

探究:中国特色社会主义理论

新时代中国特色大国外交既体现了发展起来的中国在对外关系中维护国家主权和地位的坚定决心,也体现了发展中大国的责任担当,还体现了在实现中华民族伟大复兴进程中的中国自信。中国在特色大国外交中的积极行动和方案贡献以及所取得的成效,有力证明了新时代中国特色大国外交与历史上其他的大国外交是不同的,与当前发达国家主张的外交也有截然差异。在全球经济处于低迷时期,中国在外交上的积极活跃无疑为全球经济发展注入了一剂强心剂。

——摘编自林敬平、方忠《新时代中国特色大国外交的全球贡献》

思考新时代中国特色大国外交的主要目标。为此,中国做出了怎样的努力?

目标:推动构建新型国际关系;构建人类命运共同体。

努力:提出并实施以“共商、共建、共享”为核心理念的“一带一路”倡议;成立亚洲基础设施投资银行,对国际金融体系提供有益补充。

探究:新时代中国特色外交

C

1.(2020.4·浙江高考·15)邓小平同志在一次重要会议上指出:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”“如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”。该讲话的意义在于( )

A.探索适合中国国情的工业化道路

B.标志着邓小平理论体系的完全形成

C.开辟新时期新道路的宣言书

D.确立了邓小平理论在全党的指导地位

巩固练习

2.习近平新时代中国特色社会主义思想不是理论家的“自我设计”,也不是简单的经济增长以后的水到渠成,而是体现了中国共产党人善于将“思想进程”与事物自身的“历史行进”相结合。这话表明了习近平新时代中国特色社会主义思想( )

A.根植于改革开放伟大实践

B.继承马克思主义理论成果

C.与经济发展没有密切关系

D.是马克思主义中国化成果

D

改革开放与社会主义现代化建设新时期

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设

社会主义

文革时期

徘徊时期

社会主义现代化建设新时期

新中国成立

三大改造完成

十一届三中

全会召开

第26课

第27课

第28、29课

课标要求:

1.认识真理标准问题讨论和中共十一届三中全会的历史意义;

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高,

认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义

中国特色社会主义道路的开辟与发展

特色理论

特色进程

特色制度

关键抉择

思考1:真理标准问题讨论和中共十一届三中全会的意义何在?

背景:①文革结束,百废待兴;②两个“凡是 ” ③关于真理标准问题的讨论

实质:思想解放

意义:解放了思想,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,成为拨乱反正和对外开放的思想先导

内容:①思想路线:重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义的思想路线。

②政治路线:抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左倾”错误方针,把工作中心转移到经济建设上来,实施改革开放。

③组织路线:恢复了党的民主集中制的优良传统,审查解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题。

意义:实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

转折一:“左”倾——实事求是;

转折二:阶级斗争——经济建设、改革开放;

转折三:拨乱反正;形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体。

会议名称 时间 主要内容 历史意义

八七会议

遵义会议

七届二中全会

十一届三中全会

1927年

汉口

1949年

河北

西柏坡

1935年

遵义

1978年

北京

纠正了陈独秀的右倾投降主义错误;通过了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针;秋收时节发动起义。

结束了王明“左”倾错误在党中央的不正确统治,确立了以毛泽东为核心的正确领导。

指出党的工作重心转移,提出党的总任务是把中国由农业国变为工业国,把中国建设成为伟大的社会主义国家。

工作重心转移到经济建设上来;改革开放的伟大决策。

是由大革命失败到土地革命兴起的转折点。

党的历史上生死攸关的转折点。

解决了中国由新民主主义革命向社会主义革命过渡的重大问题。

是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

工作重心由城市向农村转移

工作重心由农村向城市转移

工作重心由阶级斗争向经济建设转移

改 革

十一届三中全会

伟大的历史转折

转折

改革是不是什么都要改变?

改革到底要改什么?

前提:坚持社会主义制度

内容:改革生产关系中不适应生产力发展的环节

根本目的:解放和发展社会生产力

实质:社会主义制度的自我完善和发展

“变革不变质,改革不改向”

经济体制改革的突破口为什么选在农村呢?

材料一:邓小平说过:“我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困”。

材料二:改革开放前,农村条件差,生活苦,“交通靠毛驴和行走,运输靠小车和背篓,通讯靠喇叭和人吼,治安靠柴门和家狗”,“早晚天天喝菜粥,中午白薯窝窝头,一天三顿难见油” 。当时,群众的生产积极性也受到影响,农村社员出工是:“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍四遍哨子才慢慢跟后逛” 。

农业地位:

农村现状:

农村体制:

中国是一个农业大国,农业是国民经济的基础。

农村生产力水平低,农民生活贫困。

人民公社体制,挫伤农民积极性。

思考2:经济体制改革的进程如何?

1. 农村改革:改革首先在农村取得突破,家庭联产责任制在全国逐步推广。

2. 城市改革:

(1)综合试点:按照逐步扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则。

(2)90年代,按照建立现代企业制度的总体思路推进国有企业改革。

3. 理论突破

(1)1982年邓小平在中共十二大提出了“建设有中国特色社会主义”重大命题。

(2)1987年,中共十三大提出了社会主义初级阶段的理论,确立了“一个中心、两个基本点”的基本路线。

4. 建立社会主义市场经济体制

(1)理论准备:1992年,邓小平发表南方谈话,为中共十四大的召开做了思想理论准备。

(2)提出目标:1992年,中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

对外开放

1980年,在深圳、珠海、厦门、汕头设立经济特区;

1984年,开放14个沿海港口城市;

2000年后,“引进来”和“走出去”战略:

2001年,加入世贸组织;

全方位对外开放新格局:

多层次、多渠道、多种形式

思考3:“一国两制”具有怎样的特色?

一国两制 1.提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一个国家,两种制度”的构想。

2.含义:在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

3.意义:一国两制促进祖国统一大业(香港1984年12月,中英签署联合声明。1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权;澳门1987年4月,中葡签署联合声明。1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权);推动两岸三地经济交流与发展推进国家体系和治理能力现代化、完善中国特色社会主义制度。

海峡两岸的交流 1979年《告台湾同胞书》

1992“九二共识”:1992年,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识,即“九二共识”

1993年汪辜会谈:它标志着两岸关系发展迈出了重要一步

2005年3月《反分裂国家法》通过;11月习近平与马英九会面这是1949年以来两岸领导人首次会面

2008年,两岸真正实现三通(通邮、通航、通商)

第一条 香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。

第二条 全国人民代表大会授权香港特别行政区依照本法的规定实行高度自治,享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

第十二条 香港特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域,直辖于中央人民政府。

第十三条 中央人民政府负责管理与香港特别行政区有关的外交事务。

第十四条 中央人民政府负责管理香港特别行政区的防务。

——《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

根据材料,指出《香港特别行政区基本法》是如何体现“一国两制” 方针的?

特别行政区享有高度自治权,权力来自与中央政府授权。外交、国防由中央政府负责。

一国是两制的前提和基础,把坚持一国的原则和尊重两制的差异有机结合起来。

探究:一国两制

课堂小结

特色理论

特色进程

特色制度

一国两制

家庭联产承包责任制

城市国有企业改革

对外开放格局

计划

市场

单一公有制

沿海城市

多种经济成分共存

内陆城市

平均分配 按劳分配

关键抉择

中国特色社会主义道路的开辟与发展

D

1、(2022山东卷10)图1为1983~1993年国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.家庭联产承包责任制全面推行

B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立

D.经济体制改革的不断深入

巩固练习

2.(2022山东卷9)20世纪80年代的上海浦东还是“阡陌纵横、鸡犬相闻”,民间戏言“到上海要摆渡,到农村跨一步”。1990年4月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的决策。随后,金融街、科技园区等相继在这片土地上出现。下列项中,关于浦东开发开放的意义,表述正确的是( )

A.标志着改革的重心从农村转向城市

B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义的新道路

D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

B

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

过渡时期

全面建设

社会主义

文革时期

徘徊时期

社会主义现代化建设新时期

新中国成立

三大改造完成

十一届三中

全会召开

第26课

第27课

第28、29课

课标要求:

认识邓小平理论对建设中国特色社会主义的重要指导意义;

认识“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器;

认识科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现;

认识中国特色社会主义进入新时代的重大意义,认清我国发展新的历史方位;

认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南;

形成对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

时空梳理

思考1:中国特色社会主义理论体系的形成与发展过程是怎样的?

(1)含义:中国特色社会主义理论体系,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

(2)形成与发展:(见后)

(3)认识:中国特色社会主义理论体系,是中国共产党领导改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的理论结晶,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。

阶段 理论 领导人 解决问题 写入党章 意义/地位

形成 邓小平理论 邓小平 建设社会主义、 巩固和发展社会主义 1997年 中共十五大 指引我国社会主义

现代化事业不断前进

发展 “三个代表”重要思想 江泽民 建设什么样的党、 怎样建设党 2002年 中共十六大 立党之本、

执政之基、力量之源

科学发展观 胡锦涛 新形势下实现什么 样的发展、怎样发展 2007年 中共十七大写入党章 (2012中共十八大确立为党的指导思想) 集中体现、重大成果

习近平新时代中国特色社会主义思想 习近平 新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义 2017年 中共十九大 (2018年 写入宪法) 继承和发展

最新成果

重要组成部分

行动指南

中国特色社会主义理论体系的形成与发展

思考2:新时期中国综合国力不断提升有哪些表现?

(1)改革开放40 年来,中国国民经济一直保持着快速增长。2018 年中国经济总量突破90万亿元,对全球经济增长的贡献率接近30%。中国的外汇储备超过3万亿美元,位居全球第一。中国的国际竞争力持续增强。

(2)中国的基础设施建设走在世界前列。

(3)国民素质和社会文明程度显著提高。在全社会弘扬社会主义核心价值观,构筑共同的思想道德基础。

(4)把教育放在优先发展发位置。文化产业持续发力,公共文化服务面向基层,均等化、标准化水平明显提升。文化创作弘扬中华优秀传统文化。

(5)国防和军队改革取得历史性突破

原则 表现 历史意义

相互尊重、公平公正、合作共赢;和平共处五项原则;共商、共建、共享的核心理念 全方位对外关系发展:(1)积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点(2)推进大国协调和合作,构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架(3)按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系(4)对非洲关系提出“真、实、亲、诚”原则,形成中国与非洲国家休戚与共、共同发展、文明互鉴的友好合作关系(5)中国同欧洲、拉美的关系也相互增进了解,加强合作

思考3:新时期中国国际影响力不断提升有哪些表现?

构建人类命运共同体:(1)中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。(2)中国倡议设立的亚洲基础设施投资银行,是对既有国际金融体系的有益补充。(3)共商、共建、共享是中国提出的共建“一带一路”倡议的核心理念。

以联合国为中心发挥大国作用:倡导和平共处五项原则,支持联合国在国际事务中发挥核心作用,推动和平解决朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚问题、中东和平进程等国际和地区热点问题

(1)中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。(2)坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

改革开放以来的社会主义建设时期……“以经济建设为中心”是主流意识形态的目标取向和主要内容;21世纪以来……“构建和谐社会”是这一时期主流意识形态的主要内容。习近平总书记在党的十九大报告中进一步明确,“带领人民创造美好生活,是我们党始终不渝的奋斗目标”。可见,致力于实现人民“美好生活”的目标成为新时代中国特色社会主义意识形态的核心内容。

阐述改革开放以来主流意识形态变迁与时代发展的关系。

关系:改革开放初期,解放和发展生产力是中国共产党和国家的工作重心,体现在意识形态上是以“经济建设为中心”;

进入21世纪以来,社会主义建设取得巨大成就,推动经济社会全面发展成为中国共产党和国家的主要目标,体现在意识形态上是“构建和谐社会”;

中共十八大以来,全面建成小康生活、实现科学发展成为中国共产党和国家的主要目标,体现在意识形态上是实现人民的“美好生活”。

探究:中国特色社会主义理论

新时代中国特色大国外交既体现了发展起来的中国在对外关系中维护国家主权和地位的坚定决心,也体现了发展中大国的责任担当,还体现了在实现中华民族伟大复兴进程中的中国自信。中国在特色大国外交中的积极行动和方案贡献以及所取得的成效,有力证明了新时代中国特色大国外交与历史上其他的大国外交是不同的,与当前发达国家主张的外交也有截然差异。在全球经济处于低迷时期,中国在外交上的积极活跃无疑为全球经济发展注入了一剂强心剂。

——摘编自林敬平、方忠《新时代中国特色大国外交的全球贡献》

思考新时代中国特色大国外交的主要目标。为此,中国做出了怎样的努力?

目标:推动构建新型国际关系;构建人类命运共同体。

努力:提出并实施以“共商、共建、共享”为核心理念的“一带一路”倡议;成立亚洲基础设施投资银行,对国际金融体系提供有益补充。

探究:新时代中国特色外交

C

1.(2020.4·浙江高考·15)邓小平同志在一次重要会议上指出:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”“如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”。该讲话的意义在于( )

A.探索适合中国国情的工业化道路

B.标志着邓小平理论体系的完全形成

C.开辟新时期新道路的宣言书

D.确立了邓小平理论在全党的指导地位

巩固练习

2.习近平新时代中国特色社会主义思想不是理论家的“自我设计”,也不是简单的经济增长以后的水到渠成,而是体现了中国共产党人善于将“思想进程”与事物自身的“历史行进”相结合。这话表明了习近平新时代中国特色社会主义思想( )

A.根植于改革开放伟大实践

B.继承马克思主义理论成果

C.与经济发展没有密切关系

D.是马克思主义中国化成果

D

同课章节目录