两次世界大战 教学设计(表格式)

图片预览

文档简介

部编版《中外历史纲要(下)》第七单元

第14、17课 两次世界大战与战后国际秩序 教学设计

一、课标要求

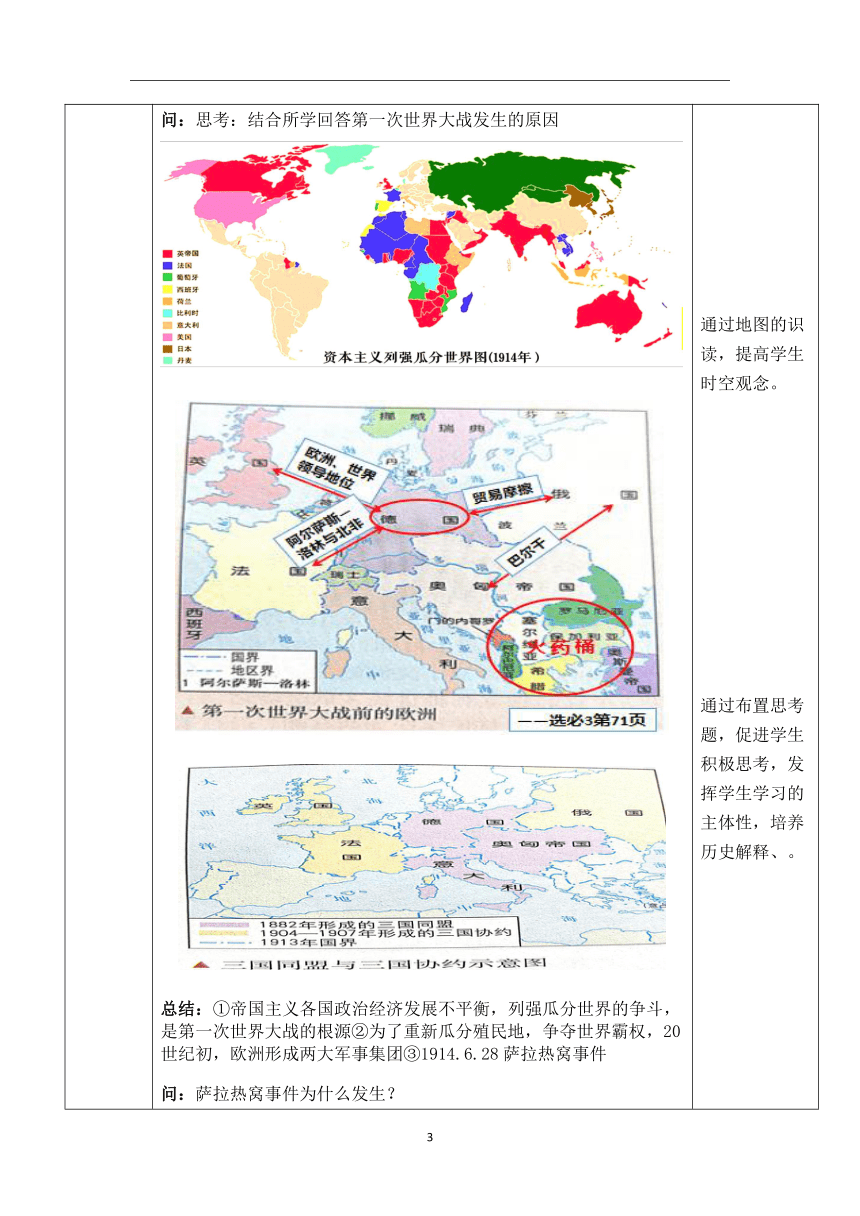

1简述"三国同盟"三国协约“的组成国及相关条约的主要史实,了解欧洲两大军事对抗集团形成的严重后果。

2讲述萨拉热窝事件的主要过程,认识突发事件对人类和平的威胁。

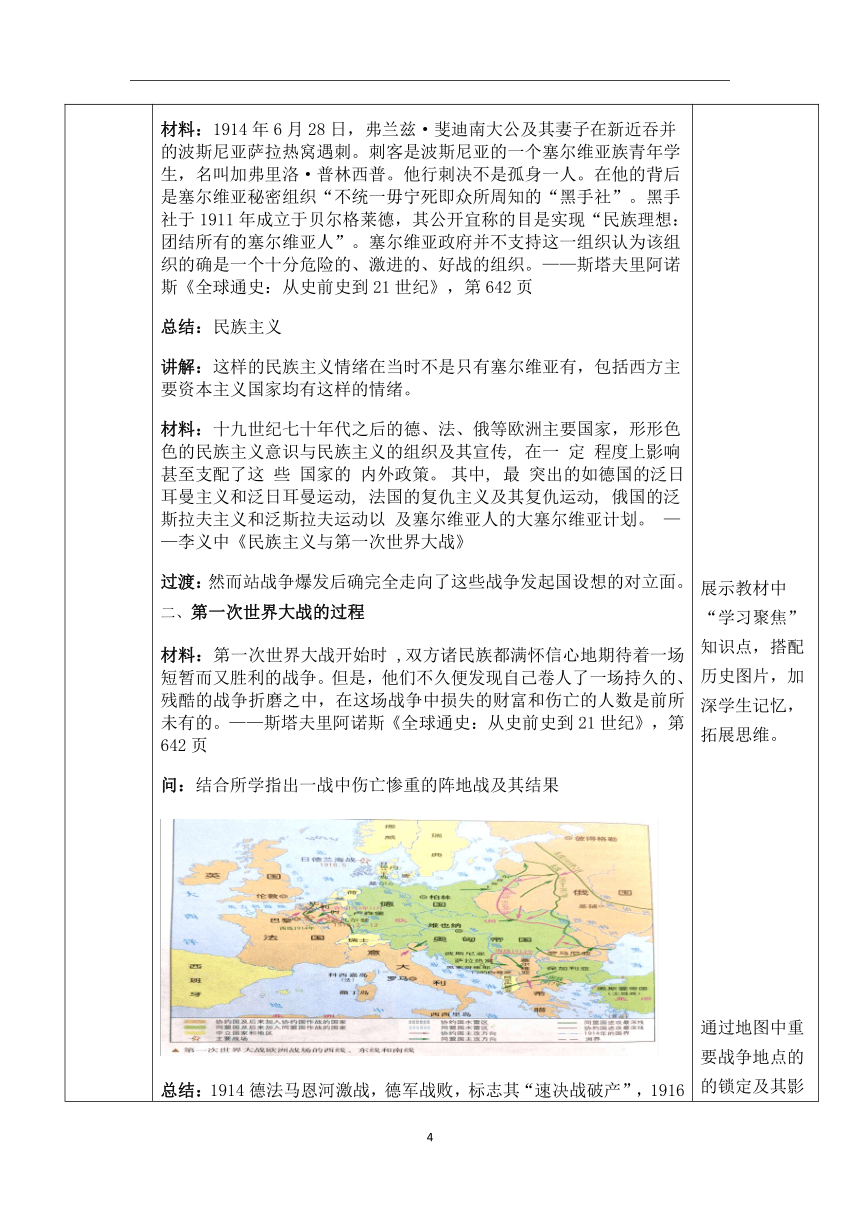

3以马恩河、凡尔登、索姆河战役为例,认识第一次世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

4以慕尼黑会议为例,说明绥靖政策的实质和恶劣影响。

5简述德国进攻波兰和苏联、日本偷袭珍珠港等导致第二次世界大战全面爆发和逐步扩大的主要事件。

6通过联合国家宣言和雅尔塔会议等史实,了解国际反法西斯联盟的建立及其作用。

7掌握两次世界大战对于国际秩序的改变。

二、教学目标

可以运用社会存在与社会意识的理论,理解资本主义发展到帝国主义阶段对于各国对外策略的影响。以及分析两次世界大战发生背后包括民族主义、法西斯主义等意识形态的影响,提高用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力(唯物史观)。

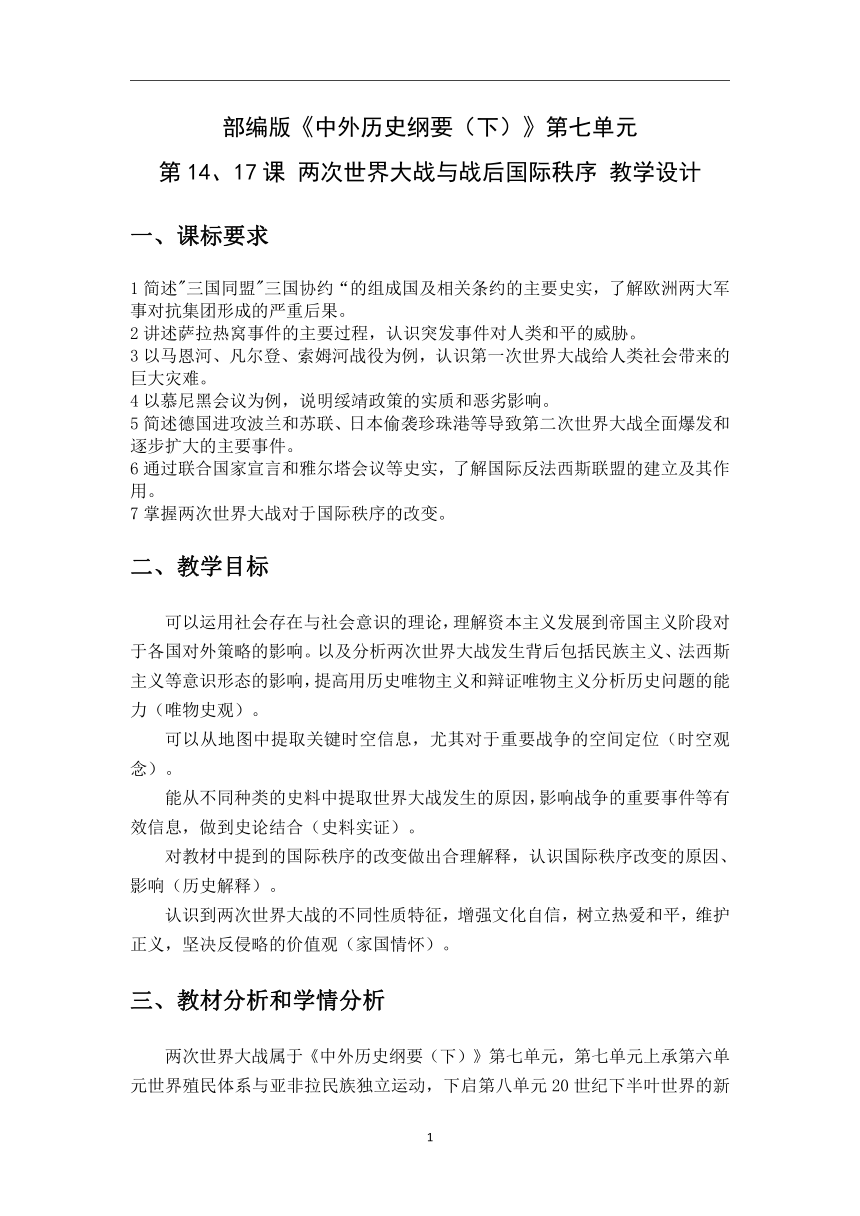

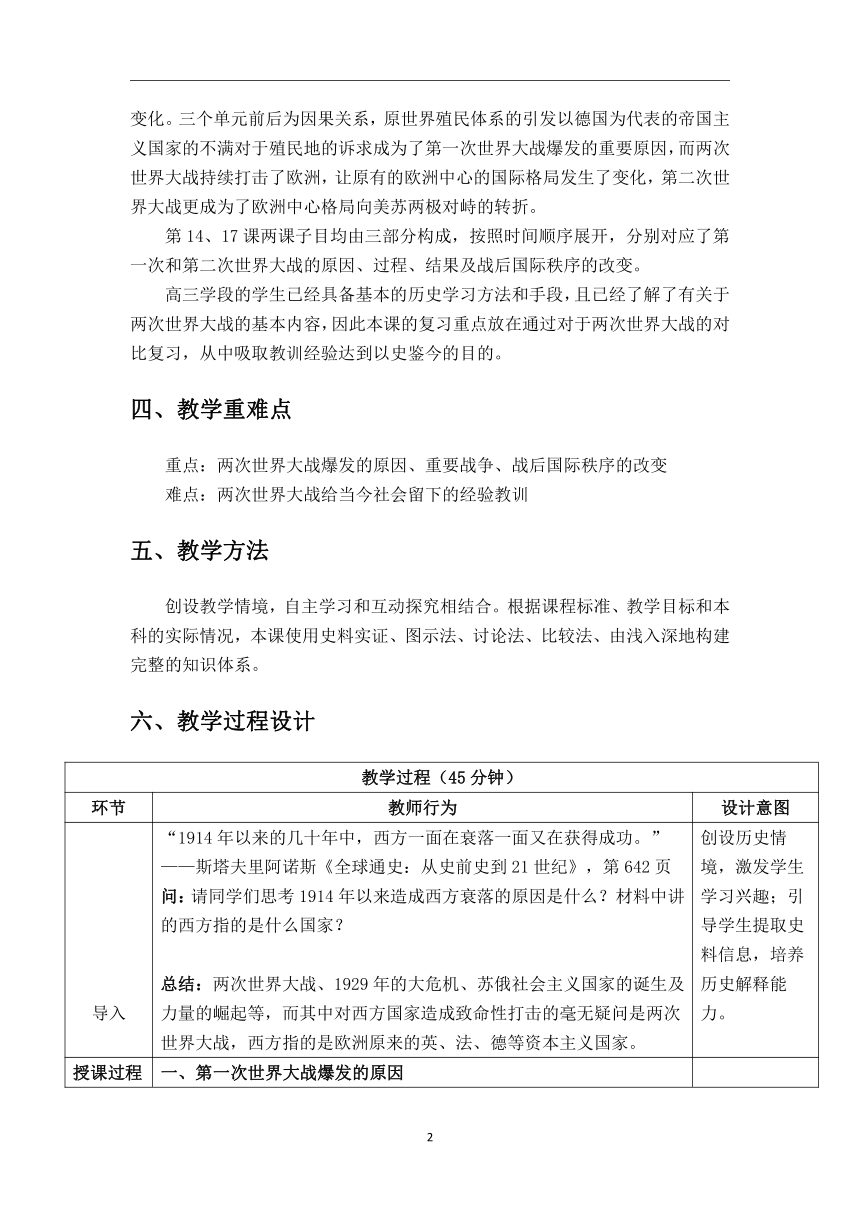

可以从地图中提取关键时空信息,尤其对于重要战争的空间定位(时空观念)。

能从不同种类的史料中提取世界大战发生的原因,影响战争的重要事件等有效信息,做到史论结合(史料实证)。

对教材中提到的国际秩序的改变做出合理解释,认识国际秩序改变的原因、影响(历史解释)。

认识到两次世界大战的不同性质特征,增强文化自信,树立热爱和平,维护正义,坚决反侵略的价值观(家国情怀)。

三、教材分析和学情分析

两次世界大战属于《中外历史纲要(下)》第七单元,第七单元上承第六单元世界殖民体系与亚非拉民族独立运动,下启第八单元20世纪下半叶世界的新变化。三个单元前后为因果关系,原世界殖民体系的引发以德国为代表的帝国主义国家的不满对于殖民地的诉求成为了第一次世界大战爆发的重要原因,而两次世界大战持续打击了欧洲,让原有的欧洲中心的国际格局发生了变化,第二次世界大战更成为了欧洲中心格局向美苏两极对峙的转折。

第14、17课两课子目均由三部分构成,按照时间顺序展开,分别对应了第一次和第二次世界大战的原因、过程、结果及战后国际秩序的改变。

高三学段的学生已经具备基本的历史学习方法和手段,且已经了解了有关于两次世界大战的基本内容,因此本课的复习重点放在通过对于两次世界大战的对比复习,从中吸取教训经验达到以史鉴今的目的。

四、教学重难点

重点:两次世界大战爆发的原因、重要战争、战后国际秩序的改变

难点:两次世界大战给当今社会留下的经验教训

五、教学方法

创设教学情境,自主学习和互动探究相结合。根据课程标准、教学目标和本科的实际情况,本课使用史料实证、图示法、讨论法、比较法、由浅入深地构建完整的知识体系。

六、教学过程设计

教学过程(45分钟)

环节 教师行为 设计意图

导入 “1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。” ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 问:请同学们思考1914年以来造成西方衰落的原因是什么?材料中讲的西方指的是什么国家? 总结:两次世界大战、1929年的大危机、苏俄社会主义国家的诞生及力量的崛起等,而其中对西方国家造成致命性打击的毫无疑问是两次世界大战,西方指的是欧洲原来的英、法、德等资本主义国家。 创设历史情境,激发学生学习兴趣;引导学生提取史料信息,培养历史解释能力。

授课过程 一、第一次世界大战爆发的原因 问:思考:结合所学回答第一次世界大战发生的原因 总结:①帝国主义各国政治经济发展不平衡,列强瓜分世界的争斗,是第一次世界大战的根源②为了重新瓜分殖民地,争夺世界霸权,20世纪初,欧洲形成两大军事集团③1914.6.28萨拉热窝事件 问:萨拉热窝事件为什么发生? 材料:1914年6月28日,弗兰兹·斐迪南大公及其妻子在新近吞并的波斯尼亚萨拉热窝遇刺。刺客是波斯尼亚的一个塞尔维亚族青年学生,名叫加弗里洛·普林西普。他行刺决不是孤身一人。在他的背后是塞尔维亚秘密组织“不统一毋宁死即众所周知的“黑手社”。黑手社于1911年成立于贝尔格莱德,其公开宜称的目是实现“民族理想:团结所有的塞尔维亚人”。塞尔维亚政府并不支持这一组织认为该组织的确是一个十分危险的、激进的、好战的组织。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 总结:民族主义 讲解:这样的民族主义情绪在当时不是只有塞尔维亚有,包括西方主要资本主义国家均有这样的情绪。 材料:十九世纪七十年代之后的德、法、俄等欧洲主要国家,形形色色的民族主义意识与民族主义的组织及其宣传, 在一 定 程度上影响甚至支配了这 些 国家的 内外政策。 其中, 最 突出的如德国的泛日耳曼主义和泛日耳曼运动, 法国的复仇主义及其复仇运动, 俄国的泛斯拉夫主义和泛斯拉夫运动以 及塞尔维亚人的大塞尔维亚计划。 ——李义中《民族主义与第一次世界大战》 过渡:然而站战争爆发后确完全走向了这些战争发起国设想的对立面。 第一次世界大战的过程 材料:第一次世界大战开始时 ,双方诸民族都满怀信心地期待着一场短暂而又胜利的战争。但是,他们不久便发现自己卷人了一场持久的、 残酷的战争折磨之中,在这场战争中损失的财富和伤亡的人数是前所未有的。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 问:结合所学指出一战中伤亡惨重的阵地战及其结果 总结:1914德法马恩河激战,德军战败,标志其“速决战破产”,1916凡尔登、索姆河战役,双方投入巨大兵力,伤亡惨重。 问:结合所学分析战争没有迅速解决的原因 总结:这场战争是双方综合国力的较量,延绵过长的战线和阵地战的战争方式,使双方都难以有效突破对方的防线,迅速取胜极为困难。 问:结合材料分析,从综合国力对比看,协约国同盟国谁更占优势 材料:1913年英、美、德、法四国工业生产在资本主义世界所占的比重分别为14%、38%、16%、6%,美国由原来的第二位升至第一位,在对外贸易方面,1913年年英、美、德、法四国在资本主义世界所占的比重分别为15%、11%、13%、8%。——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》(上卷).第21页 总结:协约国不止生产能力更强,且拥有更多的殖民地,并且在1917年美国加入了协约国阵营进一步加强了协约国方的优势。因此在1918年协约国获得了这场战争的胜利。 过渡:战后在协约国尤其英法的主导下分别召开了巴黎和会和华盛顿会议,那么会议会达成怎样的结果呢,我们来看一下参会各国代表的想法。 第一次世界大战的战后国际秩序 总结:会议达成的凡尔赛华盛顿体系完全让同盟国承担了战争责任,恶意的制裁了战败国并继续伤害了同是战胜国但国力较弱的中国的权益。然而纵使如此欧洲国家整体力量相比于战前还是无可避免的衰落了,人员的死伤、战争的开支、帝国的解体及新秩序埋下的相互仇恨。 过渡:因此在新秩序构建的同时已经有人表达了自己的忧思。 材料: 靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、 国际秩序是建立在火山上的。——-[苏]列宁《在莫斯科省的县、乡、 村执行委员会主席会议上的讲话》,《列宁全集》 第三十九卷 丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》 中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事” 四、第二次世界大战爆发的原因 问:结合材料分析,从综合国力对比看,协约国同盟国谁更占优势 材料:希特勒认为,只有“当一国(种族上最优秀的那一国)取得了完全而无可争辨的霸权时”,世界和平才会到来。——[美]格哈特·温伯格著,何江等译《希特勒德国的对外政策》上编 墨索里尼:“只有战争能使人类的能力达到最高水平,能在敢于从事战争的人身上打上高贵印记。”——[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译《全球通史—1500年以后的世界》 近卫文麿宣称,日本为了自己的生存也应该像第一次世界大战时的德国那样,要求打破现状,并且“从我们自己前途出发建立新的国际和平秩序”。 ——[日]矢部贞治《近卫文麿》 在亚洲,面对九一八事变,英法操纵的国际联盟却荒谬地把侵略者和被侵略者等同对待,拒绝制裁日本。在欧洲,1938年9月,英法德意四国首脑,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下,签订了把该国领土(苏台德区)割让给德国的《慕尼黑协定》,换取希特勒的“和平保证”。——摘自徐蓝主编《世界近现代史1500-2007》 1929年席卷了整个资本主义世界的危机使资本主义世界工业生产下降40%以上。危机遍及工、农、商、金融等行业。资本主义各国的失业率分别高达30%-50%,失业工人达3000多万……——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史(上)》 总结:法西斯主义、轴心国、亚欧战争策源地、绥靖政策、经济危机 过渡:然而第二次世界大战地理范围远远超过了第一次世界大战,这次战争主要在三大战场。 五、第二次世界大战 问:请同学们结合所学和地图完成第二次世界大战阶段表 过渡:但不同于一战的是这一次在战争还没有结束的时候发法西斯国家已经在积极构想战后的新秩序了。那么二战后期确立的新秩序和一战后有什么相似和不同呢 六、第二次世界大战后的国际秩序 总结:二战后的国际秩序体现了人类呼唤和平要求共同发展的时代特征,体现了不同社会制度共处但仍体现了大国强权政治并且欧洲进一步走向了衰落。 材料:第二次世界大战完成了对欧洲全球霸权的破坏,这一破坏始于第一次世界大战。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第728页 讲解:两次世界大战让欧洲中心的格局发生了变化国际格局逐渐走向了美苏两极对峙。 过渡:然而在这场战争中受到打击的不止欧洲,全世界都被受摧残,那么我们能在两次世界大战中吸取哪些教训和经验来服务于当代,更好的维护和平呢 通过地图的识读,提高学生时空观念。 通过布置思考题,促进学生积极思考,发挥学生学习的主体性,培养历史解释、。 展示教材中“学习聚焦”知识点,搭配历史图片,加深学生记忆,拓展思维。 通过地图中重要战争地点的的锁定及其影响的复习,巩固学生对于已有知识的掌握。 通过不同材料的呈现,及问题的分析,既锻炼学生信息提取能力又增强学生的历史解释能力。 通过与会各国想法的分析更进一步认识到两次国际会议的结果,是有利于协约国中大国强国的不公平的秩序分配。 通过材料分析第二次世界大战爆发的原因。 通过地图和表格得到完成更有利于学生清晰完整的复习二次世界大战的全过程,培养宏观思维。

总结升华 两次世界大战留下的教训经验 教训:①弘扬民族主义、爱国主义的正能量,防止极端帝国主义、极端民族主义的泛滥和绑架②摒弃霸权思维和武力扩张老路,在平等协商中寻求和平共存之道③警惕和平主义思潮泛滥,居安思危④反对民族利己主义,加强大国互信合作,构建公平正义国际新秩序 经验:(结合选必一第12课)①国际法的发展:十月革命后苏俄提出不兼并,不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段②国际组织:建立维护和平,解决争端和制裁侵略的机制。 课堂小结,巩固所学;布置开放性作业,发挥学生创造性与积极性。

七、板书设计

八、教学反思

1.教科书内容太多,在教学过程中应做到突出重点,对于偏重于识记的内容,以表格形式带领学生归纳梳理,效率更高。

2.要重视家国情怀的培养,如果有启发现实的思考环节,会更佳。

3.由于教学过程中有学生自主梳理内容的环节,要求教师提前布置更好。

第14、17课 两次世界大战与战后国际秩序 教学设计

一、课标要求

1简述"三国同盟"三国协约“的组成国及相关条约的主要史实,了解欧洲两大军事对抗集团形成的严重后果。

2讲述萨拉热窝事件的主要过程,认识突发事件对人类和平的威胁。

3以马恩河、凡尔登、索姆河战役为例,认识第一次世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

4以慕尼黑会议为例,说明绥靖政策的实质和恶劣影响。

5简述德国进攻波兰和苏联、日本偷袭珍珠港等导致第二次世界大战全面爆发和逐步扩大的主要事件。

6通过联合国家宣言和雅尔塔会议等史实,了解国际反法西斯联盟的建立及其作用。

7掌握两次世界大战对于国际秩序的改变。

二、教学目标

可以运用社会存在与社会意识的理论,理解资本主义发展到帝国主义阶段对于各国对外策略的影响。以及分析两次世界大战发生背后包括民族主义、法西斯主义等意识形态的影响,提高用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力(唯物史观)。

可以从地图中提取关键时空信息,尤其对于重要战争的空间定位(时空观念)。

能从不同种类的史料中提取世界大战发生的原因,影响战争的重要事件等有效信息,做到史论结合(史料实证)。

对教材中提到的国际秩序的改变做出合理解释,认识国际秩序改变的原因、影响(历史解释)。

认识到两次世界大战的不同性质特征,增强文化自信,树立热爱和平,维护正义,坚决反侵略的价值观(家国情怀)。

三、教材分析和学情分析

两次世界大战属于《中外历史纲要(下)》第七单元,第七单元上承第六单元世界殖民体系与亚非拉民族独立运动,下启第八单元20世纪下半叶世界的新变化。三个单元前后为因果关系,原世界殖民体系的引发以德国为代表的帝国主义国家的不满对于殖民地的诉求成为了第一次世界大战爆发的重要原因,而两次世界大战持续打击了欧洲,让原有的欧洲中心的国际格局发生了变化,第二次世界大战更成为了欧洲中心格局向美苏两极对峙的转折。

第14、17课两课子目均由三部分构成,按照时间顺序展开,分别对应了第一次和第二次世界大战的原因、过程、结果及战后国际秩序的改变。

高三学段的学生已经具备基本的历史学习方法和手段,且已经了解了有关于两次世界大战的基本内容,因此本课的复习重点放在通过对于两次世界大战的对比复习,从中吸取教训经验达到以史鉴今的目的。

四、教学重难点

重点:两次世界大战爆发的原因、重要战争、战后国际秩序的改变

难点:两次世界大战给当今社会留下的经验教训

五、教学方法

创设教学情境,自主学习和互动探究相结合。根据课程标准、教学目标和本科的实际情况,本课使用史料实证、图示法、讨论法、比较法、由浅入深地构建完整的知识体系。

六、教学过程设计

教学过程(45分钟)

环节 教师行为 设计意图

导入 “1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。” ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 问:请同学们思考1914年以来造成西方衰落的原因是什么?材料中讲的西方指的是什么国家? 总结:两次世界大战、1929年的大危机、苏俄社会主义国家的诞生及力量的崛起等,而其中对西方国家造成致命性打击的毫无疑问是两次世界大战,西方指的是欧洲原来的英、法、德等资本主义国家。 创设历史情境,激发学生学习兴趣;引导学生提取史料信息,培养历史解释能力。

授课过程 一、第一次世界大战爆发的原因 问:思考:结合所学回答第一次世界大战发生的原因 总结:①帝国主义各国政治经济发展不平衡,列强瓜分世界的争斗,是第一次世界大战的根源②为了重新瓜分殖民地,争夺世界霸权,20世纪初,欧洲形成两大军事集团③1914.6.28萨拉热窝事件 问:萨拉热窝事件为什么发生? 材料:1914年6月28日,弗兰兹·斐迪南大公及其妻子在新近吞并的波斯尼亚萨拉热窝遇刺。刺客是波斯尼亚的一个塞尔维亚族青年学生,名叫加弗里洛·普林西普。他行刺决不是孤身一人。在他的背后是塞尔维亚秘密组织“不统一毋宁死即众所周知的“黑手社”。黑手社于1911年成立于贝尔格莱德,其公开宜称的目是实现“民族理想:团结所有的塞尔维亚人”。塞尔维亚政府并不支持这一组织认为该组织的确是一个十分危险的、激进的、好战的组织。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 总结:民族主义 讲解:这样的民族主义情绪在当时不是只有塞尔维亚有,包括西方主要资本主义国家均有这样的情绪。 材料:十九世纪七十年代之后的德、法、俄等欧洲主要国家,形形色色的民族主义意识与民族主义的组织及其宣传, 在一 定 程度上影响甚至支配了这 些 国家的 内外政策。 其中, 最 突出的如德国的泛日耳曼主义和泛日耳曼运动, 法国的复仇主义及其复仇运动, 俄国的泛斯拉夫主义和泛斯拉夫运动以 及塞尔维亚人的大塞尔维亚计划。 ——李义中《民族主义与第一次世界大战》 过渡:然而站战争爆发后确完全走向了这些战争发起国设想的对立面。 第一次世界大战的过程 材料:第一次世界大战开始时 ,双方诸民族都满怀信心地期待着一场短暂而又胜利的战争。但是,他们不久便发现自己卷人了一场持久的、 残酷的战争折磨之中,在这场战争中损失的财富和伤亡的人数是前所未有的。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第642页 问:结合所学指出一战中伤亡惨重的阵地战及其结果 总结:1914德法马恩河激战,德军战败,标志其“速决战破产”,1916凡尔登、索姆河战役,双方投入巨大兵力,伤亡惨重。 问:结合所学分析战争没有迅速解决的原因 总结:这场战争是双方综合国力的较量,延绵过长的战线和阵地战的战争方式,使双方都难以有效突破对方的防线,迅速取胜极为困难。 问:结合材料分析,从综合国力对比看,协约国同盟国谁更占优势 材料:1913年英、美、德、法四国工业生产在资本主义世界所占的比重分别为14%、38%、16%、6%,美国由原来的第二位升至第一位,在对外贸易方面,1913年年英、美、德、法四国在资本主义世界所占的比重分别为15%、11%、13%、8%。——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》(上卷).第21页 总结:协约国不止生产能力更强,且拥有更多的殖民地,并且在1917年美国加入了协约国阵营进一步加强了协约国方的优势。因此在1918年协约国获得了这场战争的胜利。 过渡:战后在协约国尤其英法的主导下分别召开了巴黎和会和华盛顿会议,那么会议会达成怎样的结果呢,我们来看一下参会各国代表的想法。 第一次世界大战的战后国际秩序 总结:会议达成的凡尔赛华盛顿体系完全让同盟国承担了战争责任,恶意的制裁了战败国并继续伤害了同是战胜国但国力较弱的中国的权益。然而纵使如此欧洲国家整体力量相比于战前还是无可避免的衰落了,人员的死伤、战争的开支、帝国的解体及新秩序埋下的相互仇恨。 过渡:因此在新秩序构建的同时已经有人表达了自己的忧思。 材料: 靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、 国际秩序是建立在火山上的。——-[苏]列宁《在莫斯科省的县、乡、 村执行委员会主席会议上的讲话》,《列宁全集》 第三十九卷 丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》 中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事” 四、第二次世界大战爆发的原因 问:结合材料分析,从综合国力对比看,协约国同盟国谁更占优势 材料:希特勒认为,只有“当一国(种族上最优秀的那一国)取得了完全而无可争辨的霸权时”,世界和平才会到来。——[美]格哈特·温伯格著,何江等译《希特勒德国的对外政策》上编 墨索里尼:“只有战争能使人类的能力达到最高水平,能在敢于从事战争的人身上打上高贵印记。”——[美]斯塔夫里阿诺斯著,吴象婴等译《全球通史—1500年以后的世界》 近卫文麿宣称,日本为了自己的生存也应该像第一次世界大战时的德国那样,要求打破现状,并且“从我们自己前途出发建立新的国际和平秩序”。 ——[日]矢部贞治《近卫文麿》 在亚洲,面对九一八事变,英法操纵的国际联盟却荒谬地把侵略者和被侵略者等同对待,拒绝制裁日本。在欧洲,1938年9月,英法德意四国首脑,在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下,签订了把该国领土(苏台德区)割让给德国的《慕尼黑协定》,换取希特勒的“和平保证”。——摘自徐蓝主编《世界近现代史1500-2007》 1929年席卷了整个资本主义世界的危机使资本主义世界工业生产下降40%以上。危机遍及工、农、商、金融等行业。资本主义各国的失业率分别高达30%-50%,失业工人达3000多万……——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史(上)》 总结:法西斯主义、轴心国、亚欧战争策源地、绥靖政策、经济危机 过渡:然而第二次世界大战地理范围远远超过了第一次世界大战,这次战争主要在三大战场。 五、第二次世界大战 问:请同学们结合所学和地图完成第二次世界大战阶段表 过渡:但不同于一战的是这一次在战争还没有结束的时候发法西斯国家已经在积极构想战后的新秩序了。那么二战后期确立的新秩序和一战后有什么相似和不同呢 六、第二次世界大战后的国际秩序 总结:二战后的国际秩序体现了人类呼唤和平要求共同发展的时代特征,体现了不同社会制度共处但仍体现了大国强权政治并且欧洲进一步走向了衰落。 材料:第二次世界大战完成了对欧洲全球霸权的破坏,这一破坏始于第一次世界大战。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》,第728页 讲解:两次世界大战让欧洲中心的格局发生了变化国际格局逐渐走向了美苏两极对峙。 过渡:然而在这场战争中受到打击的不止欧洲,全世界都被受摧残,那么我们能在两次世界大战中吸取哪些教训和经验来服务于当代,更好的维护和平呢 通过地图的识读,提高学生时空观念。 通过布置思考题,促进学生积极思考,发挥学生学习的主体性,培养历史解释、。 展示教材中“学习聚焦”知识点,搭配历史图片,加深学生记忆,拓展思维。 通过地图中重要战争地点的的锁定及其影响的复习,巩固学生对于已有知识的掌握。 通过不同材料的呈现,及问题的分析,既锻炼学生信息提取能力又增强学生的历史解释能力。 通过与会各国想法的分析更进一步认识到两次国际会议的结果,是有利于协约国中大国强国的不公平的秩序分配。 通过材料分析第二次世界大战爆发的原因。 通过地图和表格得到完成更有利于学生清晰完整的复习二次世界大战的全过程,培养宏观思维。

总结升华 两次世界大战留下的教训经验 教训:①弘扬民族主义、爱国主义的正能量,防止极端帝国主义、极端民族主义的泛滥和绑架②摒弃霸权思维和武力扩张老路,在平等协商中寻求和平共存之道③警惕和平主义思潮泛滥,居安思危④反对民族利己主义,加强大国互信合作,构建公平正义国际新秩序 经验:(结合选必一第12课)①国际法的发展:十月革命后苏俄提出不兼并,不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段②国际组织:建立维护和平,解决争端和制裁侵略的机制。 课堂小结,巩固所学;布置开放性作业,发挥学生创造性与积极性。

七、板书设计

八、教学反思

1.教科书内容太多,在教学过程中应做到突出重点,对于偏重于识记的内容,以表格形式带领学生归纳梳理,效率更高。

2.要重视家国情怀的培养,如果有启发现实的思考环节,会更佳。

3.由于教学过程中有学生自主梳理内容的环节,要求教师提前布置更好。

同课章节目录