2。烛之武退秦师-说课稿课件(共19张PPT)部编版必修下册

文档属性

| 名称 | 2。烛之武退秦师-说课稿课件(共19张PPT)部编版必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-21 22:36:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

一、说教材

二、说学情

三、说教学目标

四、说教法和学法

五、说教学过程

六、说板书设计

七、说作业设计

八、说教学效果评估

目 录

《烛之武退秦师》选自《左传》,为人教版高中语文必修1第二单元第一课的一篇文章。

本单元主要学习古代记叙散文,还选入了《荆轲刺秦王》和《鸿门宴》两篇文章。要求学生注意反复朗读,悉心体会,在阅读时提要钩玄,学会抓住关键词语,概述文章的叙事脉络,做到纲举目张,化繁为简,提高概括能力和表达能力。并从文中领略古人的才华和品德,欣赏和借鉴叙事的艺术。

《烛之武退秦师》记述了公元前630年秦、晋联军兵临城下,郑国危若累卵,受命于危难之际的烛之武,以高超的说话艺术和外交手段,不费一刀一卒使秦晋盟散约毁的故事。用语精炼但又层次井然,文章波澜起伏,曲折有致,艺术感染力极强。

一、说教材

知识储备:

这篇课文的教学对象是高一学生。高一年级正处于由初中向高中的过渡阶段,学生在知识层面上具有一定的跨越性。经过小学和初中三年的学习,学生已经积累了一些文言知识,记住了一些文言文实词和虚词,并掌握了文言文一些基本的句式,也能够读懂一些浅易的文言文。但是学生的知识储备量还达不到能完全读懂《烛之武退秦师》的地步,还需要结合课下注释与教师的引导继续积累和学习。

能力水平:

学生经过初中三年的学习和积累,已初步掌握了查阅工具书以及利用注释疏通文章大意的能力,学生经过初中的训练,对记叙文并不陌生,在疏通文意和教师合理引导的基础上,能够思考分析出人物关系、人物性格以及情节进展,并能通过必要的资料分析出烛之武的游说技巧和语言艺术。

二、说学情

心理层面:

进入高中后,学生的心理进一步发展成熟,抽象化水平不断提高,但是随着年龄的增长,学生懂得顾及面子,害怕回答问题错误而丢脸,因此课堂参与度会相应下降,课堂的气氛可能会比较沉闷,因此教师应加强引导,合理设置教学环节,增强学习的趣味性,提高学生参与的积极性。

高一学生处于青春期,容易产生叛逆情绪,对文言文存在畏难情绪,对古文字有较强的排斥感和疏离感,缺乏阅读文言文的主动性和自觉性。因此教师应在此基础上引导学生加强对文言文的理解,并进一步理解文章的思想内容和感情。

二、说学情

1、知识与技能:

①巩固和掌握与《左传》有关的基本知识和史书体例,了解《左传》作为我国第一部叙事详细的编年体历史著作的语言特点;

②掌握一些文言实词、虚词以及文言句式在本文中的用法,如“无礼于晋”、“贰于楚”、“军”、“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”、“是寡人之过也” 、“敢以烦执事”等字词句以及句子中蕴含的文言常识;

三、说教学目标

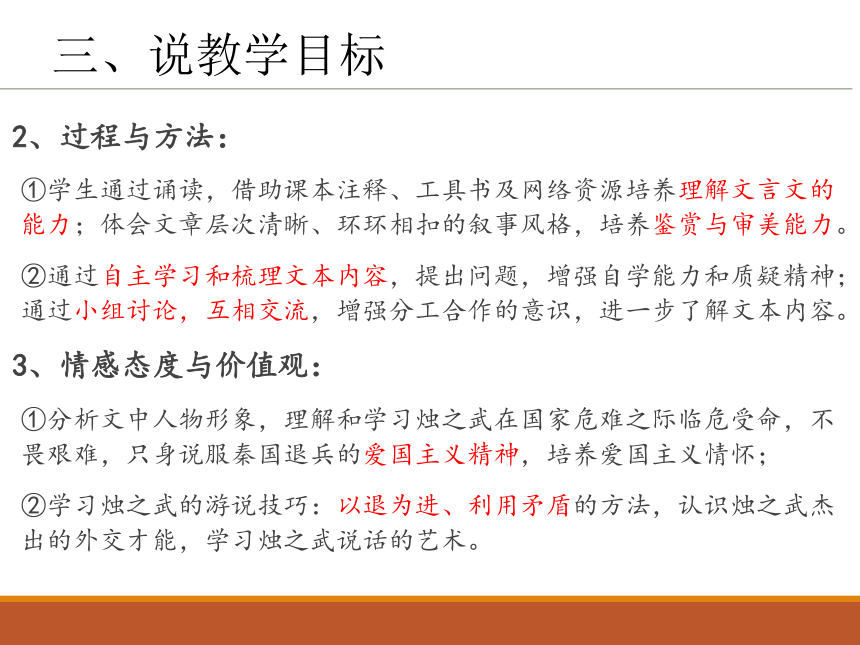

2、过程与方法:

①学生通过诵读,借助课本注释、工具书及网络资源培养理解文言文的能力;体会文章层次清晰、环环相扣的叙事风格,培养鉴赏与审美能力。

②通过自主学习和梳理文本内容,提出问题,增强自学能力和质疑精神;通过小组讨论,互相交流,增强分工合作的意识,进一步了解文本内容。

3、情感态度与价值观:

①分析文中人物形象,理解和学习烛之武在国家危难之际临危受命,不畏艰难,只身说服秦国退兵的爱国主义精神,培养爱国主义情怀;

②学习烛之武的游说技巧:以退为进、利用矛盾的方法,认识烛之武杰出的外交才能,学习烛之武说话的艺术。

三、说教学目标

1、教学重点

①理解和掌握文中重要实词、虚词、特殊句式的意义及用法。如理解实词“贰、军、辞、鄙、济、阙”等在文中的用法和含义等;

②结合文本把握叙事情节,探究文中人物尤其是烛之武的形象。

2、教学难点

① 分析并学习烛之武的说服技巧;

② 通过烛之武的辞令了解春秋时期外交辞令的特点。

教学重难点

新课程标准提出要“通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践,积累言语经验,把握语文运用的规律,学会语文运用方法,有效地提高语文能力”,同时对学生的思辨能力的培养,是教师的使命。为了落实教学目标,突破教学重难点,我采用诵读法、讨论法和点拨法相结合的教学方法。

新教学大纲明确指出:“要重视学生的实践活动,让学生在教学过程中主动学习、探究。要重视师生的语言交际和心灵沟通。” 根据新课改的要求,引导学生采用自主、合作、探究的学习方法。自主学习体现在利用工具书和注释疏通文意上,合作学习体现在小组讨论的过程中,探究学习体现在质疑问难,与文本深层次对话的过程中。具体来说包括:对文章进行圈点、勾画、批注,结合注释梳理文章,大声诵读增加语感,进行小组讨论,理性分析等。

四、说教法和学法

(一)课堂教学的整体思路和环节

整体思路:本节课计划两课时,整体按照基础知识、文脉梳理和深入研读的思路,分析文章的写作特色以及人物形象。

教学环节:为了完成教学目标,解决教学重点突破教学难点,课堂教学我准备用2个课时,按4个环节展开:故事引入、激发兴趣;落实基础,整体感知;探究讨论、深入研读;课堂总结,收束全课。

五、说教学过程

(二)教学过程

1、故事引入,激发兴趣

使用故事法进行导入,目的是引发学生的兴趣和思考,并提高学生迁移能力。我使用的导入故事是:长坂坡上,张飞三声怒吼,喝退了曹操军队百万,并使得曹操大将夏侯杰坠马而死,张飞是一名武夫,有万夫不当之勇,喝退百万曹军虽然略显夸张,但还是能理解。而烛之武则是一个手无缚鸡之力的文人,并且年事已高,他又是怎样使得如狼似虎的秦军退兵的呢?

五、说教学过程

(二)教学过程

2、落实基础,整体感知

首先学生回忆初中学过的《曹刿论战》和《左传》的相关知识,教师对烛之武退秦师的相关背景进行相应的补充。然后在学生自主预习的基础上进行诵读和重点知识指导,先请几位学生分段朗读课文,并找出自己不理解的字词句,师生共同解决这些问题,在这个过程中,教师要注意强调一些文言知识,例如重点的实词、虚词、文言句式、文言常识等。疏通完之后再进行齐读,教师放示范视频并进行范读,通过诵读来感知情感。之后,学生以语文兴趣小组为单位进行讨论文章的主要脉络,教师在学生讨论的基础上再进行总结。

设计理由:以学生的自主学习为主体,充分发挥学生学习的主动性;学生对知识的接受一般是从一般到特殊,从整体到具体,因此首先应对课文进行整体感知,再进行深入探讨。

五、说教学过程

(二)教学过程

3、探究讨论,深入研读

本部分主要采用提问法、讨论法及文本对比法,引导学生探讨以下问题:

①第一段交代了什么?这样的交代在全文中有什么作用?

②佚之狐的话对刻画烛之武的形象有何作用?

③烛之武与郑伯的对话展现了各自怎样的性格特征?

④本文重点是说辞,虽仅百余字,却委婉曲折,层层深入,表现出高超的劝说艺术、游说技巧。学生讨论并概括说辞中包含几层意思。

⑤从最后晋文公的表现可以看出晋文公怎样的特点?

设计原因:以上五个问题是在对全文进行梳理之后,将学生置于阅读的主体地位,以调动学生的主动性和积极性为出发点,学生边读边思考,锻炼学生的听说读和概括能力,解决教学重点和难点。

五、说教学过程

(二)教学过程

⑥初中学过另一篇文章《唐雎不辱使命》,唐雎也是一名著名的说客,让学生对比《烛之武退秦师》和《唐雎不辱使命》,对比一下两篇文章的异同,并分析一下本篇文章在写作上有哪些特色。

设计目的:设计这一个问题, 目的是为了加强学生的迁移意识以及归纳和概括能力,第一问无标准答案,第二问稍微有些难度吗,比较难归纳,因此教师应加强引导。

⑦这篇文章的情节安排很富有戏剧性,戏剧性性表现在哪里?

设计目的:所谓“戏剧性”实际上就是对本文的主要情节进行重新叙述,通过这个问题来加强对文章进一步的理解。

五、说教学过程

(二)教学过程

4、课堂总结,收束全课

清朝金圣叹说:“妙在其辞愈委婉,其说愈晓畅。”

清林云铭评论说:“烛之武为国起见,说秦之词,句句悚动,有回天之力,其中无限层折,犹短兵接战,不虑秦伯不落其彀中也。”

与学生一起重新梳理一下脉络,并重点体会一下烛之武的爱国情怀,完成价值观的升华。

设计目的:既是总结收束全文,也是对价值观的教育,学生在知识学习中进一步体会烛之武的爱国情怀。

五、说教学过程

六、说板书设计

设计依据:板书设计主要呈现了烛之武退秦师时的主要策略,这也是本课的重点所在。

写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。(参考话题:劝说室友不要沉迷游戏)

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

假如室友沉迷网络,无心学习,尝试写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

七、说作业设计

写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。(参考话题:劝说室友不要沉迷游戏)

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

创新点:

1、采用设问的方法,以学生活动为中心,充分尊重学生学习的主体地位,调动学生学习的主动性。

2、通过文章对比的方法练习学生的迁移和概括能力。

不足点:

因为时间和学生预习的程度有限,学生解读文本能力也高低不齐,可能无法达到说课稿预设的结果,在实际课堂上需要根据学情进行合理的调整。

八、说教学效果评估

一、说教材

二、说学情

三、说教学目标

四、说教法和学法

五、说教学过程

六、说板书设计

七、说作业设计

八、说教学效果评估

目 录

《烛之武退秦师》选自《左传》,为人教版高中语文必修1第二单元第一课的一篇文章。

本单元主要学习古代记叙散文,还选入了《荆轲刺秦王》和《鸿门宴》两篇文章。要求学生注意反复朗读,悉心体会,在阅读时提要钩玄,学会抓住关键词语,概述文章的叙事脉络,做到纲举目张,化繁为简,提高概括能力和表达能力。并从文中领略古人的才华和品德,欣赏和借鉴叙事的艺术。

《烛之武退秦师》记述了公元前630年秦、晋联军兵临城下,郑国危若累卵,受命于危难之际的烛之武,以高超的说话艺术和外交手段,不费一刀一卒使秦晋盟散约毁的故事。用语精炼但又层次井然,文章波澜起伏,曲折有致,艺术感染力极强。

一、说教材

知识储备:

这篇课文的教学对象是高一学生。高一年级正处于由初中向高中的过渡阶段,学生在知识层面上具有一定的跨越性。经过小学和初中三年的学习,学生已经积累了一些文言知识,记住了一些文言文实词和虚词,并掌握了文言文一些基本的句式,也能够读懂一些浅易的文言文。但是学生的知识储备量还达不到能完全读懂《烛之武退秦师》的地步,还需要结合课下注释与教师的引导继续积累和学习。

能力水平:

学生经过初中三年的学习和积累,已初步掌握了查阅工具书以及利用注释疏通文章大意的能力,学生经过初中的训练,对记叙文并不陌生,在疏通文意和教师合理引导的基础上,能够思考分析出人物关系、人物性格以及情节进展,并能通过必要的资料分析出烛之武的游说技巧和语言艺术。

二、说学情

心理层面:

进入高中后,学生的心理进一步发展成熟,抽象化水平不断提高,但是随着年龄的增长,学生懂得顾及面子,害怕回答问题错误而丢脸,因此课堂参与度会相应下降,课堂的气氛可能会比较沉闷,因此教师应加强引导,合理设置教学环节,增强学习的趣味性,提高学生参与的积极性。

高一学生处于青春期,容易产生叛逆情绪,对文言文存在畏难情绪,对古文字有较强的排斥感和疏离感,缺乏阅读文言文的主动性和自觉性。因此教师应在此基础上引导学生加强对文言文的理解,并进一步理解文章的思想内容和感情。

二、说学情

1、知识与技能:

①巩固和掌握与《左传》有关的基本知识和史书体例,了解《左传》作为我国第一部叙事详细的编年体历史著作的语言特点;

②掌握一些文言实词、虚词以及文言句式在本文中的用法,如“无礼于晋”、“贰于楚”、“军”、“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”、“是寡人之过也” 、“敢以烦执事”等字词句以及句子中蕴含的文言常识;

三、说教学目标

2、过程与方法:

①学生通过诵读,借助课本注释、工具书及网络资源培养理解文言文的能力;体会文章层次清晰、环环相扣的叙事风格,培养鉴赏与审美能力。

②通过自主学习和梳理文本内容,提出问题,增强自学能力和质疑精神;通过小组讨论,互相交流,增强分工合作的意识,进一步了解文本内容。

3、情感态度与价值观:

①分析文中人物形象,理解和学习烛之武在国家危难之际临危受命,不畏艰难,只身说服秦国退兵的爱国主义精神,培养爱国主义情怀;

②学习烛之武的游说技巧:以退为进、利用矛盾的方法,认识烛之武杰出的外交才能,学习烛之武说话的艺术。

三、说教学目标

1、教学重点

①理解和掌握文中重要实词、虚词、特殊句式的意义及用法。如理解实词“贰、军、辞、鄙、济、阙”等在文中的用法和含义等;

②结合文本把握叙事情节,探究文中人物尤其是烛之武的形象。

2、教学难点

① 分析并学习烛之武的说服技巧;

② 通过烛之武的辞令了解春秋时期外交辞令的特点。

教学重难点

新课程标准提出要“通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践,积累言语经验,把握语文运用的规律,学会语文运用方法,有效地提高语文能力”,同时对学生的思辨能力的培养,是教师的使命。为了落实教学目标,突破教学重难点,我采用诵读法、讨论法和点拨法相结合的教学方法。

新教学大纲明确指出:“要重视学生的实践活动,让学生在教学过程中主动学习、探究。要重视师生的语言交际和心灵沟通。” 根据新课改的要求,引导学生采用自主、合作、探究的学习方法。自主学习体现在利用工具书和注释疏通文意上,合作学习体现在小组讨论的过程中,探究学习体现在质疑问难,与文本深层次对话的过程中。具体来说包括:对文章进行圈点、勾画、批注,结合注释梳理文章,大声诵读增加语感,进行小组讨论,理性分析等。

四、说教法和学法

(一)课堂教学的整体思路和环节

整体思路:本节课计划两课时,整体按照基础知识、文脉梳理和深入研读的思路,分析文章的写作特色以及人物形象。

教学环节:为了完成教学目标,解决教学重点突破教学难点,课堂教学我准备用2个课时,按4个环节展开:故事引入、激发兴趣;落实基础,整体感知;探究讨论、深入研读;课堂总结,收束全课。

五、说教学过程

(二)教学过程

1、故事引入,激发兴趣

使用故事法进行导入,目的是引发学生的兴趣和思考,并提高学生迁移能力。我使用的导入故事是:长坂坡上,张飞三声怒吼,喝退了曹操军队百万,并使得曹操大将夏侯杰坠马而死,张飞是一名武夫,有万夫不当之勇,喝退百万曹军虽然略显夸张,但还是能理解。而烛之武则是一个手无缚鸡之力的文人,并且年事已高,他又是怎样使得如狼似虎的秦军退兵的呢?

五、说教学过程

(二)教学过程

2、落实基础,整体感知

首先学生回忆初中学过的《曹刿论战》和《左传》的相关知识,教师对烛之武退秦师的相关背景进行相应的补充。然后在学生自主预习的基础上进行诵读和重点知识指导,先请几位学生分段朗读课文,并找出自己不理解的字词句,师生共同解决这些问题,在这个过程中,教师要注意强调一些文言知识,例如重点的实词、虚词、文言句式、文言常识等。疏通完之后再进行齐读,教师放示范视频并进行范读,通过诵读来感知情感。之后,学生以语文兴趣小组为单位进行讨论文章的主要脉络,教师在学生讨论的基础上再进行总结。

设计理由:以学生的自主学习为主体,充分发挥学生学习的主动性;学生对知识的接受一般是从一般到特殊,从整体到具体,因此首先应对课文进行整体感知,再进行深入探讨。

五、说教学过程

(二)教学过程

3、探究讨论,深入研读

本部分主要采用提问法、讨论法及文本对比法,引导学生探讨以下问题:

①第一段交代了什么?这样的交代在全文中有什么作用?

②佚之狐的话对刻画烛之武的形象有何作用?

③烛之武与郑伯的对话展现了各自怎样的性格特征?

④本文重点是说辞,虽仅百余字,却委婉曲折,层层深入,表现出高超的劝说艺术、游说技巧。学生讨论并概括说辞中包含几层意思。

⑤从最后晋文公的表现可以看出晋文公怎样的特点?

设计原因:以上五个问题是在对全文进行梳理之后,将学生置于阅读的主体地位,以调动学生的主动性和积极性为出发点,学生边读边思考,锻炼学生的听说读和概括能力,解决教学重点和难点。

五、说教学过程

(二)教学过程

⑥初中学过另一篇文章《唐雎不辱使命》,唐雎也是一名著名的说客,让学生对比《烛之武退秦师》和《唐雎不辱使命》,对比一下两篇文章的异同,并分析一下本篇文章在写作上有哪些特色。

设计目的:设计这一个问题, 目的是为了加强学生的迁移意识以及归纳和概括能力,第一问无标准答案,第二问稍微有些难度吗,比较难归纳,因此教师应加强引导。

⑦这篇文章的情节安排很富有戏剧性,戏剧性性表现在哪里?

设计目的:所谓“戏剧性”实际上就是对本文的主要情节进行重新叙述,通过这个问题来加强对文章进一步的理解。

五、说教学过程

(二)教学过程

4、课堂总结,收束全课

清朝金圣叹说:“妙在其辞愈委婉,其说愈晓畅。”

清林云铭评论说:“烛之武为国起见,说秦之词,句句悚动,有回天之力,其中无限层折,犹短兵接战,不虑秦伯不落其彀中也。”

与学生一起重新梳理一下脉络,并重点体会一下烛之武的爱国情怀,完成价值观的升华。

设计目的:既是总结收束全文,也是对价值观的教育,学生在知识学习中进一步体会烛之武的爱国情怀。

五、说教学过程

六、说板书设计

设计依据:板书设计主要呈现了烛之武退秦师时的主要策略,这也是本课的重点所在。

写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。(参考话题:劝说室友不要沉迷游戏)

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

假如室友沉迷网络,无心学习,尝试写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

七、说作业设计

写一篇劝说辞,三四百字,要重点展现步步深入,打动对方,具有较强的说服力。(参考话题:劝说室友不要沉迷游戏)

设计目的:进行延伸训练,巩固本课所学知识,提高运用能力。

创新点:

1、采用设问的方法,以学生活动为中心,充分尊重学生学习的主体地位,调动学生学习的主动性。

2、通过文章对比的方法练习学生的迁移和概括能力。

不足点:

因为时间和学生预习的程度有限,学生解读文本能力也高低不齐,可能无法达到说课稿预设的结果,在实际课堂上需要根据学情进行合理的调整。

八、说教学效果评估

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])