第四章 物质结构元素周期律 单元同步测试卷(含解析) 2022-2023学年高一上学期化学人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 第四章 物质结构元素周期律 单元同步测试卷(含解析) 2022-2023学年高一上学期化学人教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 844.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-22 16:44:53 | ||

图片预览

文档简介

第四章 物质结构 元素周期律 单元同步测试卷

一、单选题

1.近两年,我国在航空航天、冬奥会、新型冠状病毒防治等方面取得世界瞩目的成果,其中化学的作用功不可没。下列叙述错误的是

A.疫苗一般应冷藏存放,其日的是避免蛋白质性

B.“嫦娥5号”带回的月壤中含,它与互为同素异形体

C.火箭采用2219铝合金作箭体的材料,有利于减轻火箭的质量

D.“绿氢”燃料电池客车投入“冰丝带”,光伏电解水制氢可作为绿色氢能源的主要来源

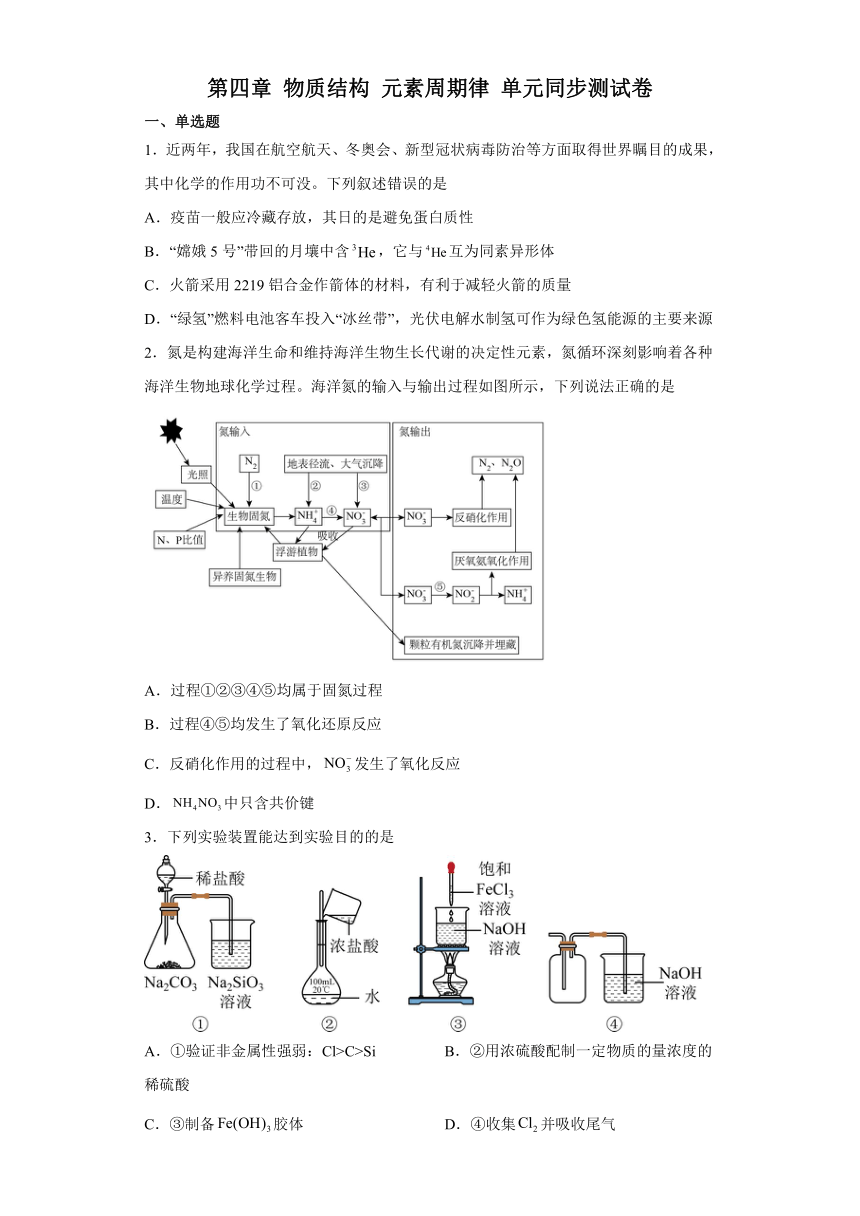

2.氮是构建海洋生命和维持海洋生物生长代谢的决定性元素,氮循环深刻影响着各种海洋生物地球化学过程。海洋氮的输入与输出过程如图所示,下列说法正确的是

A.过程①②③④⑤均属于固氮过程

B.过程④⑤均发生了氧化还原反应

C.反硝化作用的过程中,发生了氧化反应

D.中只含共价键

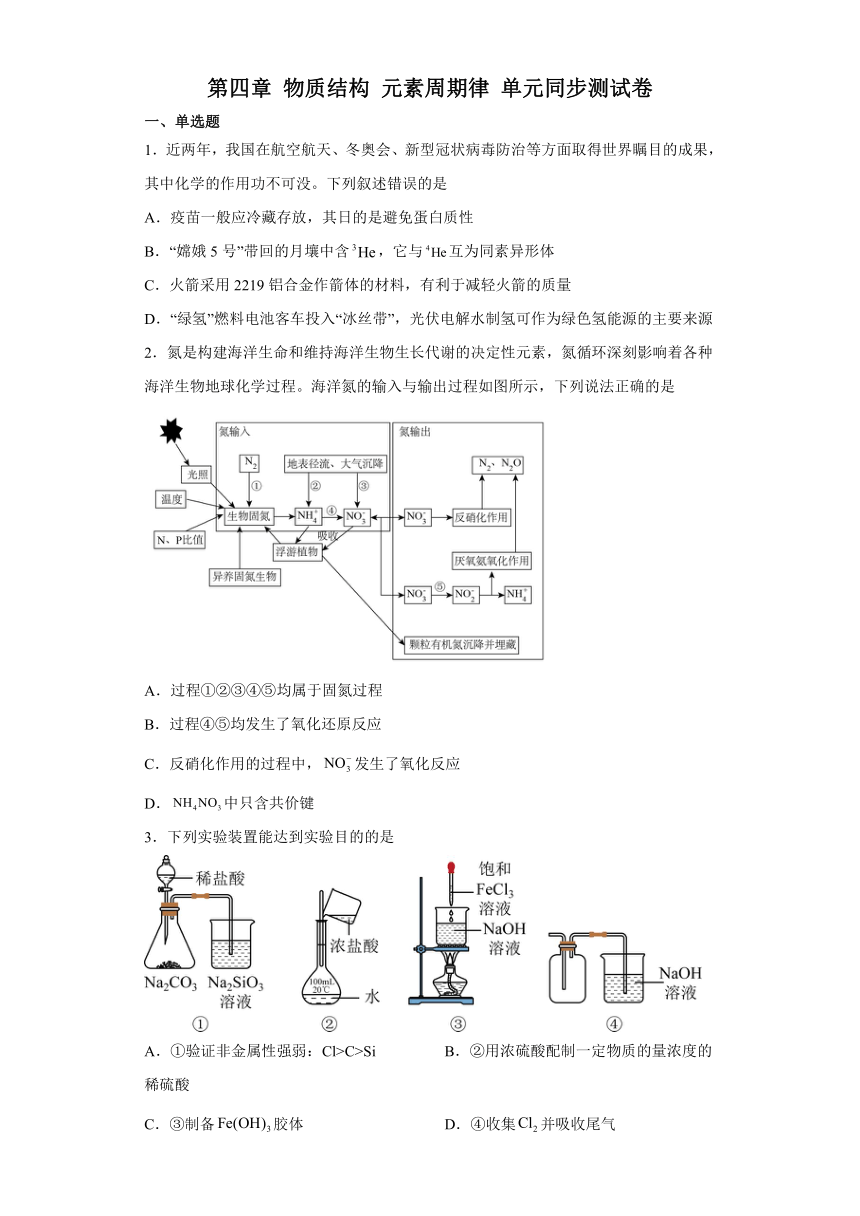

3.下列实验装置能达到实验目的的是

A.①验证非金属性强弱:Cl>C>Si B.②用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸

C.③制备胶体 D.④收集并吸收尾气

4.类推的思维方式在化学学习与研究中经常采用,但类推出的结论是否正确最终要经过实验的验证。以下类推的结论正确的是

A.、、都是强酸,故也是强酸

B.、、都易溶于水,故也易溶于水

C.元素、、的最高化合价均为,故的最高化合价也为

D.由“”反应,可推出“”反应也能发生

5.短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置如下图所示,其中元素的最外层电子数是其电子层数的两倍。下列说法正确的是

W

X Y Z

A.原子半径:

B.气态氢化物的稳定性:

C.最高价氧化物对应水化物的酸性:

D.自然界中X、Z两种元素均以游离态形式存在

6.明矾可用作净水剂。某同学设计利用废铝箔(主要成分为,含少量等)制备明矾的流程如下图所示。

下列说法不正确的是

A.①中反应的离子方程式是

B.③中反应的离子方程式是

C.操作a是蒸发结晶,用到的仪器有蒸发皿、酒精灯、玻璃棒等

D.明矾净水的原理:水解生成的胶体能吸附水中的悬浮颗粒物

7.前四周期主族元素X、Y、Z、W、T的原子序数依次增大,其中,X与Y位于同一主族,X是构成生命体基本骨架的重要元素,Z的最高价氧化物对应的水化物为二元强酸,用W原子轰击可发生反应:,T单质为非金属,常温下为液体,下列说法错误的是

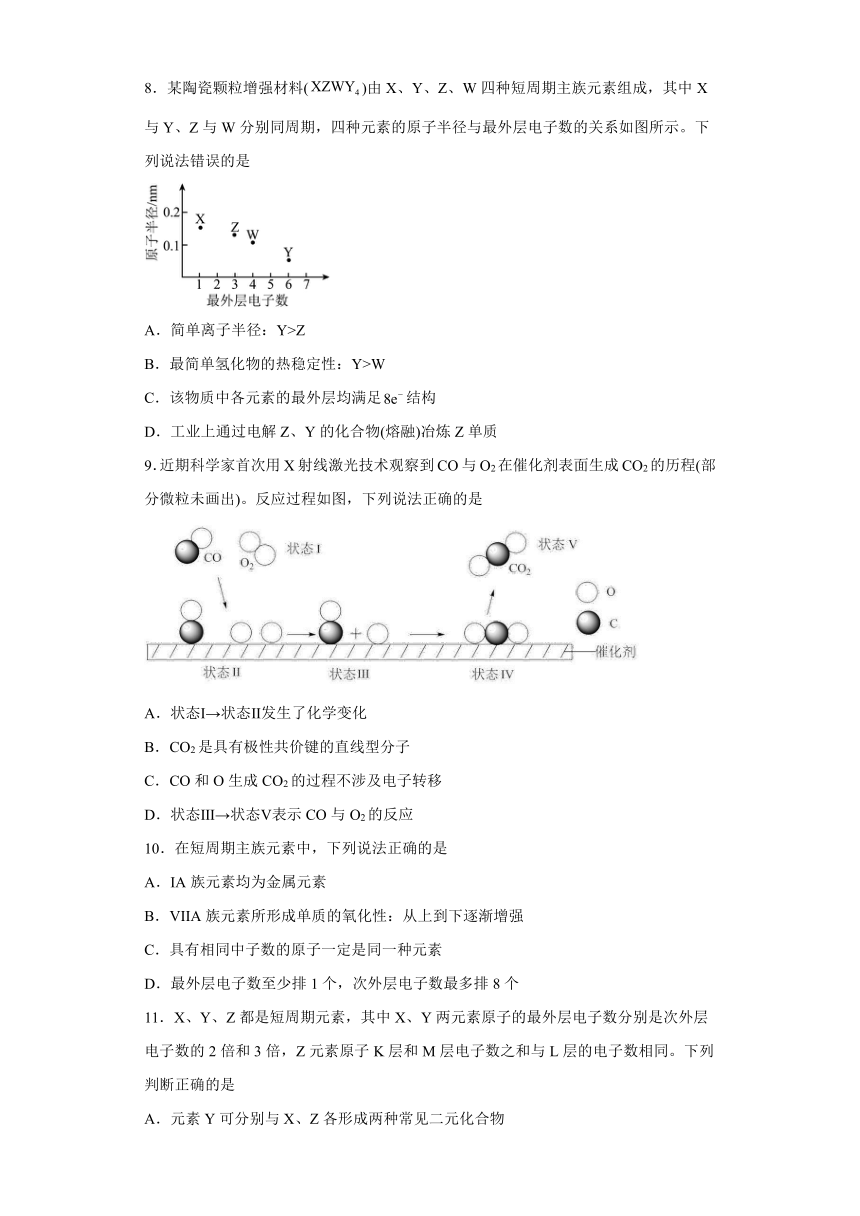

A.W的氧化物可用作干燥剂 B.简单离子半径:WC.X与Y在自然界主要以游离态存在 D.简单氢化物的稳定性:Y8.某陶瓷颗粒增强材料()由X、Y、Z、W四种短周期主族元素组成,其中X与Y、Z与W分别同周期,四种元素的原子半径与最外层电子数的关系如图所示。下列说法错误的是

A.简单离子半径:Y>Z

B.最简单氢化物的热稳定性:Y>W

C.该物质中各元素的最外层均满足结构

D.工业上通过电解Z、Y的化合物(熔融)冶炼Z单质

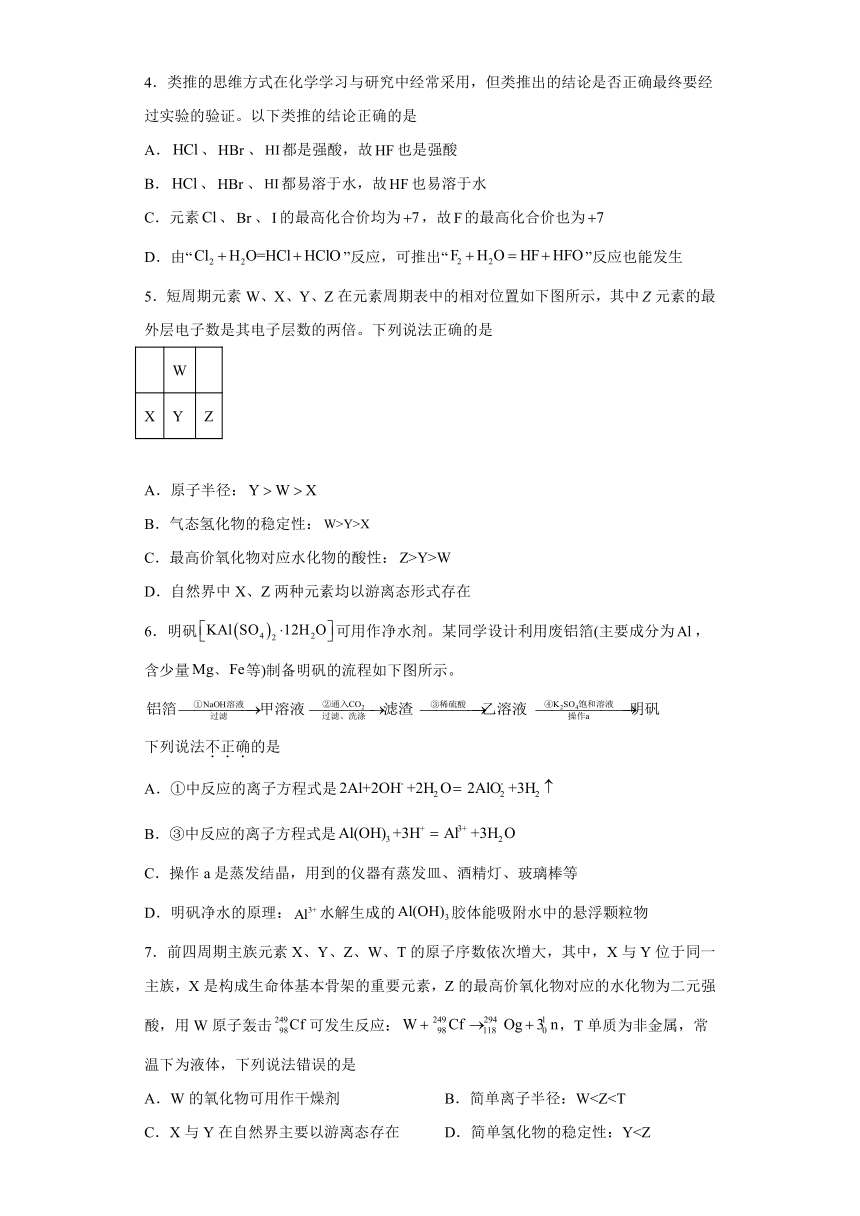

9.近期科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O2在催化剂表面生成CO2的历程(部分微粒未画出)。反应过程如图,下列说法正确的是

A.状态Ⅰ→状态Ⅱ发生了化学变化

B.CO2是具有极性共价键的直线型分子

C.CO和O生成CO2的过程不涉及电子转移

D.状态Ⅲ→状态Ⅴ表示CO与O2的反应

10.在短周期主族元素中,下列说法正确的是

A.IA族元素均为金属元素

B.VIIA族元素所形成单质的氧化性:从上到下逐渐增强

C.具有相同中子数的原子一定是同一种元素

D.最外层电子数至少排1个,次外层电子数最多排8个

11.X、Y、Z都是短周期元素,其中X、Y两元素原子的最外层电子数分别是次外层电子数的2倍和3倍,Z元素原子K层和M层电子数之和与L层的电子数相同。下列判断正确的是

A.元素Y可分别与X、Z各形成两种常见二元化合物

B.元素Z在自然界中只有化合态,没有游离态

C.非金属性:

D.Z元素最高价氧化物对应水化物的化学式为

12.短周期主族元素X、Y、Z的原子序数依次增大,X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Y是短周期中金属性最强的元素,Z与X位于同一主族。下列叙述正确的是

A.原子半径:

B.X的简单气态氢化物的热稳定性比Z弱

C.X、Y、Z三种元素只能形成一种化合物

D.Y形成的最高价氧化物的水化物是弱碱

13.实验室以浓缩盐湖水(含Na+、Li+、Cl-和少量Mg2+、Ca2+)为原料制备高纯Li2CO3的实验流程如下:

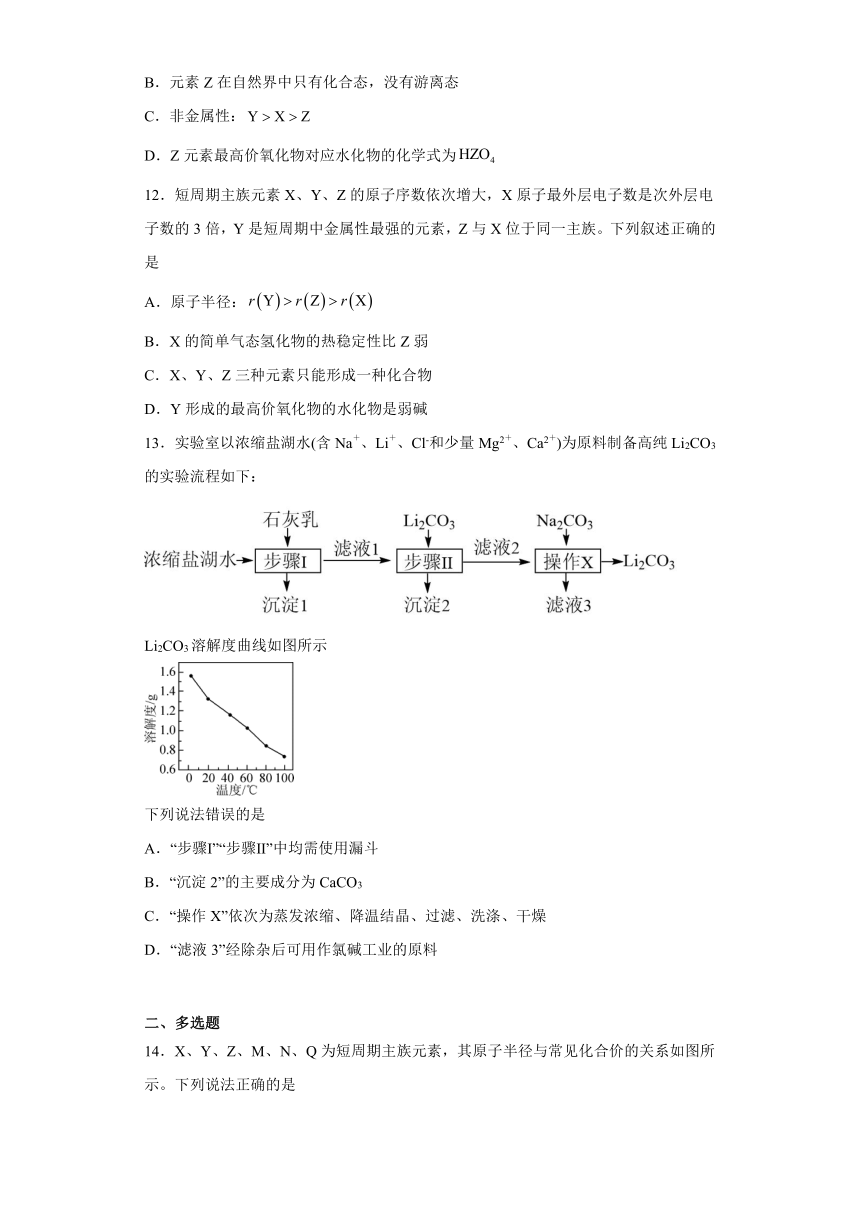

Li2CO3溶解度曲线如图所示

下列说法错误的是

A.“步骤Ⅰ”“步骤Ⅱ”中均需使用漏斗

B.“沉淀2”的主要成分为CaCO3

C.“操作X”依次为蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤、干燥

D.“滤液3”经除杂后可用作氯碱工业的原料

二、多选题

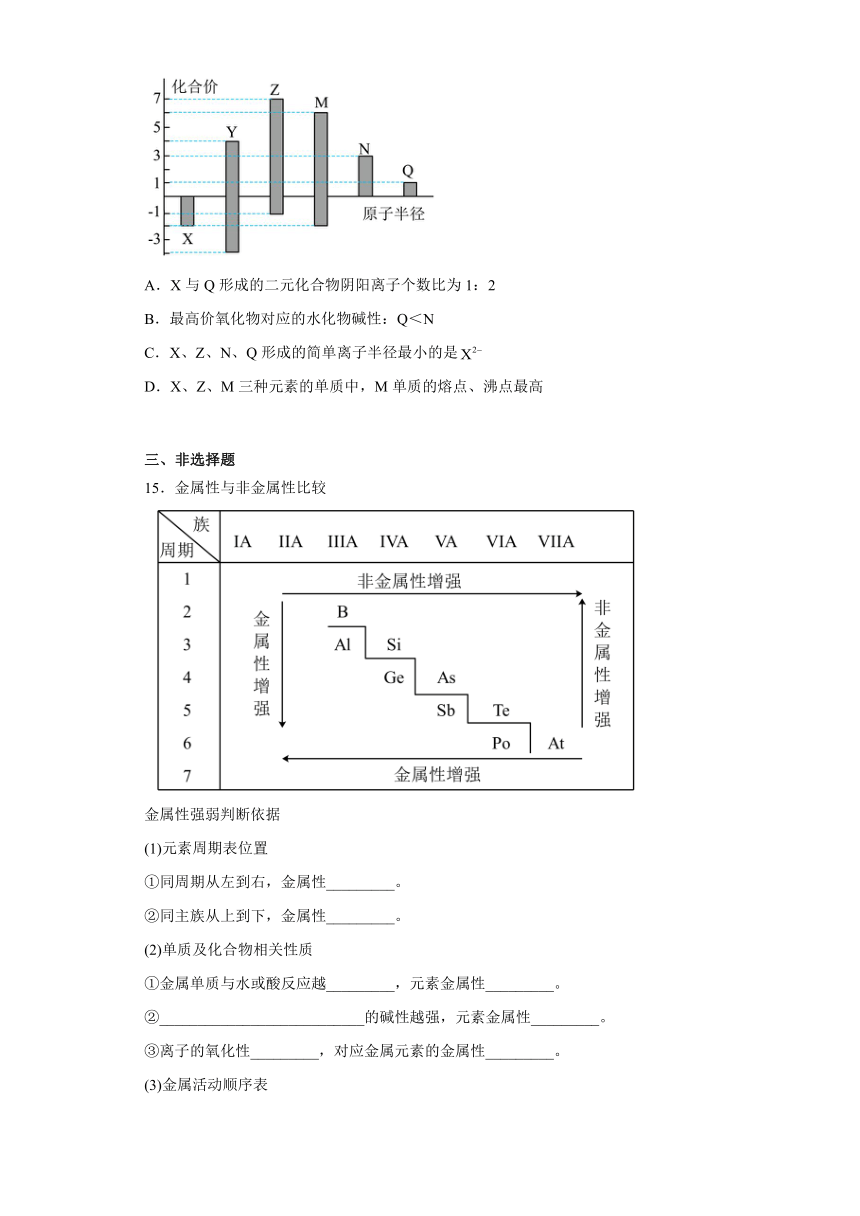

14.X、Y、Z、M、N、Q为短周期主族元素,其原子半径与常见化合价的关系如图所示。下列说法正确的是

A.X与Q形成的二元化合物阴阳离子个数比为1:2

B.最高价氧化物对应的水化物碱性:Q<N

C.X、Z、N、Q形成的简单离子半径最小的是

D.X、Z、M三种元素的单质中,M单质的熔点、沸点最高

三、非选择题

15.金属性与非金属性比较

金属性强弱判断依据

(1)元素周期表位置

①同周期从左到右,金属性_________。

②同主族从上到下,金属性_________。

(2)单质及化合物相关性质

①金属单质与水或酸反应越_________,元素金属性_________。

②___________________________的碱性越强,元素金属性_________。

③离子的氧化性_________,对应金属元素的金属性_________。

(3)金属活动顺序表

非金属性强弱判断依据

(4)元素周期表位置

①同周期从左到右,非金属性________。

②同主族从上到下,非金属性________。

(5)单质及化合物相关性质

①单质越易跟H2化合,生成的氢化物也就越____,氢化物的还原性____,其非金属性也就____。

②最高价氧化物对应水化物的____越强,其非金属性越____。

③非金属单质间的置换反应,非金属____的单质能置换出非金属性____的单质,如卤素。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就_______,如卤素。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性_______。如S、Cl元素。

16.碱金属元素

(1)碱金属元素包括(填名称及元素符号):_______等。

(2)碱金属的原子结构(Li→Cs)

①相似性:最外层均有_______个电子。

②递变性:电子层数逐渐增多,原子半径逐渐_______。

(3)碱金属的化学性质

①钠、钾与氧气反应比较实验

a.实验现象:都能在空气中燃烧,钠产生_______色火焰,钾产生_______色火焰(透过蓝色钴玻璃观察),钾燃烧更剧烈。

b.反应方程式_______、_______。

②钾与水反应的实验

a.现象:浮于水面上,并熔化为闪亮的小球四处游动,发出嘶嘶的响声,并伴有燃烧,溶液呈红色。

b.化学方程式:_______。

c.与Na和水反应相比现象不同的有_______,结论:活泼性K比Na_______。

③锂与氧气(加热)、H2O反应的化学方程式分别为_______;_______。

(4)碱金属性质的递变规律及原因

从Li→Cs,电子层数逐渐_______,原子半径逐渐_______,原子核对最外层电子的引力逐渐_______,原子失去电子的能力逐渐_______,金属性逐渐_______。

(5)碱金属单质的物理性质

元素 Li、Na、K、Rb、Cs(原子序数增大)

相同点 除铯外,其余都呈_______色,它们都比较软,有延展性,密度较_______,熔点较_______,导电、导热性强

递变规律 密度 逐渐_______(钠、钾反常)

熔、沸点 逐渐_______

个性特点 ①铯略带金属光泽;②锂的密度比煤油的小;③钠的密度比钾大

17.数量关系

(1)列序数与族序数的关系

①列序数<8,主族和副族的族序数=__________;

②列序数=8或9或10,为第Ⅷ族;

③列序数>10,主族和副族的族序数=_____________ (0族除外)。

(2)三个定量关系

①周期序数=______________。

②主族序数=______________。

③原子序数=_______________________________________。

(3)原子序数的定量关系

①同周期,IIA与IIIA族原子序数差可能为_________________;

②同族,相邻周期原子序数差:IA~IIA:_________________;

IIIA~0族:_________________。如Na与K相差8,Cl与Br相差18。

18.同周期的元素性质递变规律

(1)钠、镁与水的反应

钠 镁

实验操作 实验① 实验②

实验现象 钠熔成小球,浮于水面,四处游动,有“嘶嘶”的响声,反应后溶液加酚酞变红 加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,滴加酚酞溶液变为粉红色

反应原理 ____________ ____________

结论 钠、镁均能与水反应,钠比镁活泼,金属性:_____________。

(2)Al(OH)3的制备与性质

实验探究:

①向AlCl3溶液中加入足量氨水,现象为__________,反应的离子方程式为__________;

②将①实验得到的沉淀分装两支试管中,一支试管中加入盐酸,现象为__________,离子方程式为_________;另一支试管中加入NaOH溶液,现象为________,离子方程式为______________。

③向MgCl2溶液加入过量NaOH溶液,现象_________,离子方程式为_____________。

两性氢氧化物:既能与酸反应又能与强碱反应,且均生成盐和水的氢氧化物。如 Al(OH)3。

(3)第三周期递变规律

①第三周期的Na、Mg、Al的金属性逐渐__________,NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3的碱性逐渐__________,NaOH为强碱,Mg(OH)2为中强碱,Al(OH)3为两性氢氧化物。

②第三周期的Si、P、S、Cl的非金属性逐渐__________,H3SiO3、H3PO4、H2SO4、HClO4的酸性逐渐__________。HClO4是最强的含氧酸,H2SiO3为难溶的弱酸,H3PO4为中强酸,H2SO4为强酸。

③同一周期从左到右,原子半径逐渐__________,失电子能力逐渐__________,得电子能力逐渐__________,金属性逐渐__________,非金属性逐渐__________。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.蛋白质受热易变性,所以疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性,故A正确;

B.和是相同元素的不同原子,属于同位素,故B错误;

C.铝合金质量轻、耐高温,铝合金做箭体的蒙皮材料,有利于减轻火箭的质量,故C正确;

D.光伏电解水制氢可以将光能转化为化学能,可作为绿色氢能源的主要来源,故D正确;

故选B。

2.B

【详解】A.固氮是游离态的氮转化为氮的化合物的过程,过程④⑤不属于固氮过程,A错误;

B.过程④⑤中氮元素化合价发生变化,均发生了氧化还原反应,B正确;

C.反硝化作用的过程,N元素从+5价降低至0价,发生了还原反应,C错误;

D.铵根离子和硝酸根离子之间通过离子键结合,铵根内N和H及硝酸根内N和O原子间存在共价键,D错误;

故选B。

3.D

【详解】A.稀盐酸易挥发,所以能使试管内硅酸钠溶液出现白色沉淀的不一定是二氧化碳,且非金属性需用最高价氧化物对应水化物的酸性验证,上述操作不规范,且不能达到实验目的,A错误;

B.浓硫酸不能直接注入容量瓶中稀释,应该先在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶,B错误;

C.应该使用饱和氯化铁溶液注入沸水中制备胶体,氯化铁溶液和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀,C错误;

D.氯气密度大于空气,应该用向上排空气法收集,氢氧化钠溶液吸收尾气,D正确;

故选D。

4.B

【详解】A.盐酸为强酸,而HF为弱酸,故A错误;

B.HF易溶于水,故B正确;

C.O和F元素无最高正价,即不存在最高化合价+7,故C错误;

D.因F2与H2O反应反应生成HF和氧气:2F2+2H2O═4HF+O2,故D错误;

故选:B。

5.B

【分析】短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置如下图所示,其中Z元素的最外层电子数是其电子层数的两倍,则Z为S,W为N,X为Si,Y为P。

【详解】A.根据层多径大,同电子层结构核多径小,则原子半径:,故A错误;

B.根据同周期从左到右非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,同主族从上到下非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,因此其气态氢化物的稳定性:,故B正确;

C.非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性:,故C错误;

D.Si是亲氧元素,在自然界中只有化合态,S在火山喷口处以游离态形式存在,故D错误。

综上所述,答案为B。

6.C

【详解】铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,通入二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝沉淀,过滤后滤渣为氢氧化铝,氢氧化铝和硫酸反应生成硫酸铝,加入硫酸钾饱和溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到明矾,据此解答。

A.铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:,A正确;

B.③为氢氧化铝和硫酸反应生成硫酸铝和水,反应的离子方程式是,B正确;

C.混合溶液蒸发结晶不能得到带结晶水的物质,该操作为蒸发浓缩,冷却结晶得到明矾,C错误;

D.明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体有较大的表面积,能吸附水中的悬浮颗粒物,从而达到净水目的,D正确;

故选C。

7.C

【分析】用W原子轰击可发生反应:,根据反应判断,W的质子数为,则W为Ca;X、Y、Z、W、T的原子序数依次增大,X是构成生命体基本骨架的重要元素,则X为C;X与Y位于同一主族,则Y为Si;Z的最高价氧化物对应的水化物为二元强酸,则Z为S;T单质为非金属,常温下为液体,则T为Br。

【详解】A.W的氧化物是CaO,能与水反应,可用作干燥剂,A正确;

B.一般电子层数越多,离子半径越大;离子核外电子层结构相同时,原子序数越小,离子半径越大,则简单离子半径:,B正确;

C.硅是亲氧元素,在自然界中与氧化合,以化合态形式存在,C错误;

D.元素的非金属性越强,简单氢化物的稳定性越强,非金属性:Si故选C。

8.C

【分析】由图可知Y的原子半径小于Z和W的,则X、Y在第二周期,Z、W在第三周期,故X为Li元素,Y为O元素,Z为Al元素,W为Si元素。

【详解】A.简单离子半径:,选项A正确;

B.元素的非金属性越强,最简单氢化物的热稳定性越强,选项B正确;

C.该物质中Li元素的最外层为结构,选项C错误;

D.工业上通过电解熔融的,冶炼Al单质,选项D正确;

答案选C。

9.B

【详解】A.状态Ⅰ→状态Ⅱ只是氧氧双键 ,没有发生化学变化,故A错误;

B.CO2含有碳双双键,是具有极性共价键的直线型分子,故B正确;

C.CO和O生成CO2的过程,碳化合价升高,涉及电子转移,故C错误;

D.状态Ⅲ→状态Ⅴ表示CO与O的反应,不是与O2反应,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.D

【详解】A.H为IA族元素,是非金属元素,A错误;

B.同主族从上往下非金属性减弱,VIIA族元素所形成单质的氧化性:从上到下逐渐减弱,B错误;

C.具有相同中子数的原子不一定是同一种元素,如C、N,中子数均为7, 但不是同种元素,C错误;

D.最外层电子数至少排1个,次外层电子数最多排8个,D正确;

故选D。

11.A

【分析】X、Y属于短周期元素,两元素原子的最外层电子数分别是次外层电子数的2倍和3倍,推出X为碳,Y为氧,Z元素原子K层和M层电子数之和与L层的电子数相同,推出Z为硫元素。

【详解】A.氧元素与碳元素可形成、,氧元素与硫元素可形成、,故A正确;

B.自然界中的硫元素既有游离态,又有化合态,故B错误;

C.同周期元素从左到右非金属性增强,同主族元素从上到下非金属性减弱,非金属性:,故C错误;

D.硫元素的最高价含氧酸的化学式为,故D错误;

选A。

12.A

【分析】X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则元素X为O;Y是短周期中金属性最强的元素,则元素Y为Na;Z与X位于同一主族,则元素Z为S;

【详解】A.根据同周期从左到右主族元素的原子半径逐渐减小,同主族从上到下元素的原子半径逐渐增大,则原子半径,A正确;

B.O、S处于同主族,同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,简单气态氢化物的稳定性逐渐减弱,则X(O)的简单气态氢化物的热稳定性比Z(S)强,B错误;

C.O、S、Na形成Na2SO4、Na2SO3,C错误;

D.Y(Na)形成的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH是强碱,D错误;

故选A。

13.C

【分析】浓缩盐湖水(含Na+、Li+、Cl-和少量Mg2+、Ca2+)中加入Ca(OH)2,可将Mg2+转化为沉淀,经过滤得沉淀1主要为Mg(OH)2;往滤液1中加入Li2CO3,可将Ca2+转化为沉淀,经过滤得沉淀2主要为CaCO3,过滤后滤液2中继续加入浓度较大的Na2CO3溶液,同时升高温度,可将Li+转化为Li2CO3沉淀,所得滤液3主要为氯化钠溶液。

【详解】A. “步骤Ⅰ”“步骤Ⅱ”用于分离溶液和沉淀,为过滤操作,均需使用漏斗,A正确;

B. 据分析,“沉淀2”的主要成分为CaCO3,B正确;

C.题干信息显示,Li2CO3在冷水中溶解度较热水中大,所以 “操作X”依次为蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥,C不正确;

D.滤液3主要为氯化钠溶液,“滤液3”经除杂后可用作氯碱工业的原料,D正确;

答案选C。

14.AD

【分析】X、Y、Z、M、N、Q为短周期主族元素,从图可知,X的化合价为-2价,没有正价,可推测X为O元素,Y的正化合价为+4价,负价为+4价,可推测Y为C或Si元素,Z元素正价为+7价,负价为-1价,可推测Z为Cl元素,半径比Y大,则Y是C元素,M元素的正价为+6价,负价为-2价,则M为S元素,N化合价为+3价,没有负价,半径比S、Cl大,则N为Al元素,Q化合价为+1价,没有负价,且半径最大,则Q为Na元素,综上所述,则X、Y、Z、M、N、Q分别是O、C、Cl、S、Al、Na几种元素,据此分析解答。

【详解】A.X与Q分别是O、Na两种元素,形成的二元化合物有Na2O和Na2O2两种,其阴阳离子个数比都为1:2,故A正确;

B.Q和N分别是Na和Al两种元素,则其最高价氧化物对应的水化物碱性:Na>Al,即Q>N,故B错误;

C.X、Z、N、Q形成的简单离子分别是指O2-、Cl-、Al3+、Na+四种离子,其中离子半径最小的是Al3+,即N3+离子,故C错误;

D.X、Z、M三种元素的单质分别是指O2、Cl2、S,其中熔沸点最高的是S即M,故D正确;

答案AD。

15. 减弱 增强 剧烈 越强 最高价氧化物对应水化物 越强 越强 越弱 增强 减弱 稳定 越弱 越强 酸性 强 强 弱 越弱 越强

【详解】(1)比较金属性的强弱,实质是看元素原子失电子的难易程度,越易失电子,金属性越强。

①同周期从左到右,原子越难失去电子,金属性减弱;

②同主族从上到下,随着电子层数的增多,原子越容易失去电子,金属性增强。

(2)①金属单质与水或酸反应越剧烈,说明金属越容易失去电子,还原性越强,元素金属性越强;

②最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性越强;如碱性:NaOH>Mg(OH)2,则金属性:Na>Mg;

③离子的氧化性越强,表示离子得电子能力强,如氧化性:Cu2+>Zn2+,对应金属为Cu和Zn,其金属性:Cu(4)①同周期从左到右,原子半径越来越小,原子得电子能力越来越强,非金属性越强;

②同主族从上到下,原子半径越来越大,原子得电子能力越来越弱,非金属性越弱。

(5)①单质越易跟H2化合,可知单质的氧化性越强,与氢气化合生成的氢化物也就越稳定。氢化物的还原性其实质是阴离子的失电子能力的比较,如氢化物:HCl、HBr、HI的还原性由Cl-、Br-、I-的失电子能力决定,氢化物的还原性越弱,其非金属性也就越强。

②元素非金属性越强说明元素的电负性越强,其吸引电子的能力也越强,其对应的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。

③非金属单质间的置换反应,非金属强的单质能置换出非金属性弱的单质,如:。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就越弱。如:。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性越强。如:,,说明非金属性Cl>S。

16.(1)锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等

(2) 1 增大

(3) 黄 紫 2Na+O2Na2O2 K+O2KO2 2K+2H2O=2KOH+H2↑ 反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧 活泼 4Li+O22Li2O Li+2H2O=2LiOH+H2↑

(4) 增多 增大 减弱 增强 增强

(5) 银白 小 低 增大 降低

【详解】(1)碱金属元素包括锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等,故答案为:锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等;

(2)①碱金属元素的原子最外电子层上都只有1个电子,故答案为:1;

②碱金属元素从上到下电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,故答案为:增大;

(3)①钠的焰色反应为黄色,钾的焰色反应为紫色,钠与氧气在加热条件在反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na+O2Na2O2,钾与氧气在加热条件在反应生成KO2,反应的化学方程式为K+O2KO2,故答案为:黄;紫;2Na+O2Na2O2;K+O2KO2;

②钾与水反应生成氢氧化钾和氢气,反应的化学方程式为2K+2H2O=2KOH+H2↑;与Na和水反应相比,钾与水反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧,从而可知K比Na活泼,故答案为:2K+2H2O=2KOH+H2↑;反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧;活泼;

③锂与氧气在加热条件下反应生成氧化锂,反应的化学方程式为4Li+O22Li2O;锂与水反应生成氢氧化锂和氢气,反应的化学方程式为Li+2H2O=2LiOH+H2↑,故答案为:4Li+O22Li2O;Li+2H2O=2LiOH+H2↑;

(4)同主族元素从上到下核电荷数逐渐增多,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,原子失去电子的能力逐渐增强,因此金属性逐渐增强,故答案为:增多;增大;减弱;增强;增强;

(5)碱金属元素,除铯外其余都呈银白色,它们都比较软,有延展性,密度较小,熔点较低;随核电荷数递增,碱金属单质的密度逐渐增大,但Na、K反常;碱金属从上到下原子半径依次增大,金属键依次减弱,熔沸点逐渐降低,故答案为:银白;小;低;增大;降低。

17. 列序数; 列序数-10; 电子层数; 最外层电子数; 核电荷数=质子数=核外电子数; 1,11,25; 上一周期元素种类数; 下一周期元素种类数;

【详解】列序数与族序数的存在如下关系,当列序数<8,主族和副族的族序数等于列序数,列序数为8或9或10,为第Ⅷ族,列序数>10,主族和副族的族序数等于列序数-10,三个定量关系:周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数;原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数;同周期(左右相邻)第IIA族和第ⅢA族原子序数,如果位于短周期元素,则相差1;如果位于第四周期至第第五周期中,则相差11,因为增加了副族元素:如果位于第六周期或第七周期,则相差25,因为增加了副族元素、镧系元素、锕系元素。同族,若为第IA、ⅡA族元素:相差上一周期元素种类数;若为第IIIA~0族:相差下一周期元素种类数;故答案为:列序数;列序数-10;电子层数;最外层电子数;核电荷数=质子数=核外电子数;1,11,25;上一周期元素种类数;下一周期元素种类数;

18.(1) 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑ 金属性:Na>Mg

(2) 产生白色沉淀 Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH 白色沉淀逐渐溶解 Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O 白色沉淀逐渐溶解 Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O 产生白色沉淀 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓

(3) 减弱 减弱 增强 增强 减小 减弱 增强 减弱 增强

【详解】(1)钠和水常温下剧烈反应生成碱和气体,化学方程式2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,镁常温下和水不反应,加热时剧烈反应,生成碱和气体,化学方程式Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑,金属单质和水或酸反应越剧烈,金属的金属性越强,所以金属性:Na>Mg,答案:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑;金属性:Na>Mg;

(2)向AlCl3溶液中加入足量氨水,生成白色沉淀,Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3 ,氢氧化铝不溶于氨水。实验得到的沉淀分装两支试管中,一支试管中加入盐酸,白色沉淀逐渐溶解,生成盐和水,离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;另一支试管中加入NaOH溶液,白色沉淀逐渐溶解,生成偏铝酸盐和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O。向MgCl2溶液加入过量NaOH溶液,产生白色沉淀,离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。答案:产生白色沉淀;Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH;白色沉淀逐渐溶解;Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;白色沉淀逐渐溶解;Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O;产生白色沉淀;Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;

(3)第三周期的Na、Mg、Al的金属性逐渐减弱,最高价氧化物的水化物NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3的碱性逐渐减弱,NaOH为强碱,Mg(OH)2为中强碱,Al(OH)3为两性氢氧化物。第三周期的Si、P、S、Cl的非金属性逐渐增强,最高价氧化物的水化物H2SiO3、H3PO4、H2SO4、HClO4的酸性逐渐增强。HClO4是最强的含氧酸,H2SiO3为难溶的弱酸,H3PO4为中强酸,H2SO4为强酸。同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。答案:减弱;减弱;增强;增强;减小;减弱;增强;减弱; 增强

一、单选题

1.近两年,我国在航空航天、冬奥会、新型冠状病毒防治等方面取得世界瞩目的成果,其中化学的作用功不可没。下列叙述错误的是

A.疫苗一般应冷藏存放,其日的是避免蛋白质性

B.“嫦娥5号”带回的月壤中含,它与互为同素异形体

C.火箭采用2219铝合金作箭体的材料,有利于减轻火箭的质量

D.“绿氢”燃料电池客车投入“冰丝带”,光伏电解水制氢可作为绿色氢能源的主要来源

2.氮是构建海洋生命和维持海洋生物生长代谢的决定性元素,氮循环深刻影响着各种海洋生物地球化学过程。海洋氮的输入与输出过程如图所示,下列说法正确的是

A.过程①②③④⑤均属于固氮过程

B.过程④⑤均发生了氧化还原反应

C.反硝化作用的过程中,发生了氧化反应

D.中只含共价键

3.下列实验装置能达到实验目的的是

A.①验证非金属性强弱:Cl>C>Si B.②用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸

C.③制备胶体 D.④收集并吸收尾气

4.类推的思维方式在化学学习与研究中经常采用,但类推出的结论是否正确最终要经过实验的验证。以下类推的结论正确的是

A.、、都是强酸,故也是强酸

B.、、都易溶于水,故也易溶于水

C.元素、、的最高化合价均为,故的最高化合价也为

D.由“”反应,可推出“”反应也能发生

5.短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置如下图所示,其中元素的最外层电子数是其电子层数的两倍。下列说法正确的是

W

X Y Z

A.原子半径:

B.气态氢化物的稳定性:

C.最高价氧化物对应水化物的酸性:

D.自然界中X、Z两种元素均以游离态形式存在

6.明矾可用作净水剂。某同学设计利用废铝箔(主要成分为,含少量等)制备明矾的流程如下图所示。

下列说法不正确的是

A.①中反应的离子方程式是

B.③中反应的离子方程式是

C.操作a是蒸发结晶,用到的仪器有蒸发皿、酒精灯、玻璃棒等

D.明矾净水的原理:水解生成的胶体能吸附水中的悬浮颗粒物

7.前四周期主族元素X、Y、Z、W、T的原子序数依次增大,其中,X与Y位于同一主族,X是构成生命体基本骨架的重要元素,Z的最高价氧化物对应的水化物为二元强酸,用W原子轰击可发生反应:,T单质为非金属,常温下为液体,下列说法错误的是

A.W的氧化物可用作干燥剂 B.简单离子半径:W

A.简单离子半径:Y>Z

B.最简单氢化物的热稳定性:Y>W

C.该物质中各元素的最外层均满足结构

D.工业上通过电解Z、Y的化合物(熔融)冶炼Z单质

9.近期科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O2在催化剂表面生成CO2的历程(部分微粒未画出)。反应过程如图,下列说法正确的是

A.状态Ⅰ→状态Ⅱ发生了化学变化

B.CO2是具有极性共价键的直线型分子

C.CO和O生成CO2的过程不涉及电子转移

D.状态Ⅲ→状态Ⅴ表示CO与O2的反应

10.在短周期主族元素中,下列说法正确的是

A.IA族元素均为金属元素

B.VIIA族元素所形成单质的氧化性:从上到下逐渐增强

C.具有相同中子数的原子一定是同一种元素

D.最外层电子数至少排1个,次外层电子数最多排8个

11.X、Y、Z都是短周期元素,其中X、Y两元素原子的最外层电子数分别是次外层电子数的2倍和3倍,Z元素原子K层和M层电子数之和与L层的电子数相同。下列判断正确的是

A.元素Y可分别与X、Z各形成两种常见二元化合物

B.元素Z在自然界中只有化合态,没有游离态

C.非金属性:

D.Z元素最高价氧化物对应水化物的化学式为

12.短周期主族元素X、Y、Z的原子序数依次增大,X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Y是短周期中金属性最强的元素,Z与X位于同一主族。下列叙述正确的是

A.原子半径:

B.X的简单气态氢化物的热稳定性比Z弱

C.X、Y、Z三种元素只能形成一种化合物

D.Y形成的最高价氧化物的水化物是弱碱

13.实验室以浓缩盐湖水(含Na+、Li+、Cl-和少量Mg2+、Ca2+)为原料制备高纯Li2CO3的实验流程如下:

Li2CO3溶解度曲线如图所示

下列说法错误的是

A.“步骤Ⅰ”“步骤Ⅱ”中均需使用漏斗

B.“沉淀2”的主要成分为CaCO3

C.“操作X”依次为蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤、干燥

D.“滤液3”经除杂后可用作氯碱工业的原料

二、多选题

14.X、Y、Z、M、N、Q为短周期主族元素,其原子半径与常见化合价的关系如图所示。下列说法正确的是

A.X与Q形成的二元化合物阴阳离子个数比为1:2

B.最高价氧化物对应的水化物碱性:Q<N

C.X、Z、N、Q形成的简单离子半径最小的是

D.X、Z、M三种元素的单质中,M单质的熔点、沸点最高

三、非选择题

15.金属性与非金属性比较

金属性强弱判断依据

(1)元素周期表位置

①同周期从左到右,金属性_________。

②同主族从上到下,金属性_________。

(2)单质及化合物相关性质

①金属单质与水或酸反应越_________,元素金属性_________。

②___________________________的碱性越强,元素金属性_________。

③离子的氧化性_________,对应金属元素的金属性_________。

(3)金属活动顺序表

非金属性强弱判断依据

(4)元素周期表位置

①同周期从左到右,非金属性________。

②同主族从上到下,非金属性________。

(5)单质及化合物相关性质

①单质越易跟H2化合,生成的氢化物也就越____,氢化物的还原性____,其非金属性也就____。

②最高价氧化物对应水化物的____越强,其非金属性越____。

③非金属单质间的置换反应,非金属____的单质能置换出非金属性____的单质,如卤素。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就_______,如卤素。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性_______。如S、Cl元素。

16.碱金属元素

(1)碱金属元素包括(填名称及元素符号):_______等。

(2)碱金属的原子结构(Li→Cs)

①相似性:最外层均有_______个电子。

②递变性:电子层数逐渐增多,原子半径逐渐_______。

(3)碱金属的化学性质

①钠、钾与氧气反应比较实验

a.实验现象:都能在空气中燃烧,钠产生_______色火焰,钾产生_______色火焰(透过蓝色钴玻璃观察),钾燃烧更剧烈。

b.反应方程式_______、_______。

②钾与水反应的实验

a.现象:浮于水面上,并熔化为闪亮的小球四处游动,发出嘶嘶的响声,并伴有燃烧,溶液呈红色。

b.化学方程式:_______。

c.与Na和水反应相比现象不同的有_______,结论:活泼性K比Na_______。

③锂与氧气(加热)、H2O反应的化学方程式分别为_______;_______。

(4)碱金属性质的递变规律及原因

从Li→Cs,电子层数逐渐_______,原子半径逐渐_______,原子核对最外层电子的引力逐渐_______,原子失去电子的能力逐渐_______,金属性逐渐_______。

(5)碱金属单质的物理性质

元素 Li、Na、K、Rb、Cs(原子序数增大)

相同点 除铯外,其余都呈_______色,它们都比较软,有延展性,密度较_______,熔点较_______,导电、导热性强

递变规律 密度 逐渐_______(钠、钾反常)

熔、沸点 逐渐_______

个性特点 ①铯略带金属光泽;②锂的密度比煤油的小;③钠的密度比钾大

17.数量关系

(1)列序数与族序数的关系

①列序数<8,主族和副族的族序数=__________;

②列序数=8或9或10,为第Ⅷ族;

③列序数>10,主族和副族的族序数=_____________ (0族除外)。

(2)三个定量关系

①周期序数=______________。

②主族序数=______________。

③原子序数=_______________________________________。

(3)原子序数的定量关系

①同周期,IIA与IIIA族原子序数差可能为_________________;

②同族,相邻周期原子序数差:IA~IIA:_________________;

IIIA~0族:_________________。如Na与K相差8,Cl与Br相差18。

18.同周期的元素性质递变规律

(1)钠、镁与水的反应

钠 镁

实验操作 实验① 实验②

实验现象 钠熔成小球,浮于水面,四处游动,有“嘶嘶”的响声,反应后溶液加酚酞变红 加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,滴加酚酞溶液变为粉红色

反应原理 ____________ ____________

结论 钠、镁均能与水反应,钠比镁活泼,金属性:_____________。

(2)Al(OH)3的制备与性质

实验探究:

①向AlCl3溶液中加入足量氨水,现象为__________,反应的离子方程式为__________;

②将①实验得到的沉淀分装两支试管中,一支试管中加入盐酸,现象为__________,离子方程式为_________;另一支试管中加入NaOH溶液,现象为________,离子方程式为______________。

③向MgCl2溶液加入过量NaOH溶液,现象_________,离子方程式为_____________。

两性氢氧化物:既能与酸反应又能与强碱反应,且均生成盐和水的氢氧化物。如 Al(OH)3。

(3)第三周期递变规律

①第三周期的Na、Mg、Al的金属性逐渐__________,NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3的碱性逐渐__________,NaOH为强碱,Mg(OH)2为中强碱,Al(OH)3为两性氢氧化物。

②第三周期的Si、P、S、Cl的非金属性逐渐__________,H3SiO3、H3PO4、H2SO4、HClO4的酸性逐渐__________。HClO4是最强的含氧酸,H2SiO3为难溶的弱酸,H3PO4为中强酸,H2SO4为强酸。

③同一周期从左到右,原子半径逐渐__________,失电子能力逐渐__________,得电子能力逐渐__________,金属性逐渐__________,非金属性逐渐__________。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.蛋白质受热易变性,所以疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性,故A正确;

B.和是相同元素的不同原子,属于同位素,故B错误;

C.铝合金质量轻、耐高温,铝合金做箭体的蒙皮材料,有利于减轻火箭的质量,故C正确;

D.光伏电解水制氢可以将光能转化为化学能,可作为绿色氢能源的主要来源,故D正确;

故选B。

2.B

【详解】A.固氮是游离态的氮转化为氮的化合物的过程,过程④⑤不属于固氮过程,A错误;

B.过程④⑤中氮元素化合价发生变化,均发生了氧化还原反应,B正确;

C.反硝化作用的过程,N元素从+5价降低至0价,发生了还原反应,C错误;

D.铵根离子和硝酸根离子之间通过离子键结合,铵根内N和H及硝酸根内N和O原子间存在共价键,D错误;

故选B。

3.D

【详解】A.稀盐酸易挥发,所以能使试管内硅酸钠溶液出现白色沉淀的不一定是二氧化碳,且非金属性需用最高价氧化物对应水化物的酸性验证,上述操作不规范,且不能达到实验目的,A错误;

B.浓硫酸不能直接注入容量瓶中稀释,应该先在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶,B错误;

C.应该使用饱和氯化铁溶液注入沸水中制备胶体,氯化铁溶液和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀,C错误;

D.氯气密度大于空气,应该用向上排空气法收集,氢氧化钠溶液吸收尾气,D正确;

故选D。

4.B

【详解】A.盐酸为强酸,而HF为弱酸,故A错误;

B.HF易溶于水,故B正确;

C.O和F元素无最高正价,即不存在最高化合价+7,故C错误;

D.因F2与H2O反应反应生成HF和氧气:2F2+2H2O═4HF+O2,故D错误;

故选:B。

5.B

【分析】短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置如下图所示,其中Z元素的最外层电子数是其电子层数的两倍,则Z为S,W为N,X为Si,Y为P。

【详解】A.根据层多径大,同电子层结构核多径小,则原子半径:,故A错误;

B.根据同周期从左到右非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,同主族从上到下非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,因此其气态氢化物的稳定性:,故B正确;

C.非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性:,故C错误;

D.Si是亲氧元素,在自然界中只有化合态,S在火山喷口处以游离态形式存在,故D错误。

综上所述,答案为B。

6.C

【详解】铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,通入二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝沉淀,过滤后滤渣为氢氧化铝,氢氧化铝和硫酸反应生成硫酸铝,加入硫酸钾饱和溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到明矾,据此解答。

A.铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:,A正确;

B.③为氢氧化铝和硫酸反应生成硫酸铝和水,反应的离子方程式是,B正确;

C.混合溶液蒸发结晶不能得到带结晶水的物质,该操作为蒸发浓缩,冷却结晶得到明矾,C错误;

D.明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体有较大的表面积,能吸附水中的悬浮颗粒物,从而达到净水目的,D正确;

故选C。

7.C

【分析】用W原子轰击可发生反应:,根据反应判断,W的质子数为,则W为Ca;X、Y、Z、W、T的原子序数依次增大,X是构成生命体基本骨架的重要元素,则X为C;X与Y位于同一主族,则Y为Si;Z的最高价氧化物对应的水化物为二元强酸,则Z为S;T单质为非金属,常温下为液体,则T为Br。

【详解】A.W的氧化物是CaO,能与水反应,可用作干燥剂,A正确;

B.一般电子层数越多,离子半径越大;离子核外电子层结构相同时,原子序数越小,离子半径越大,则简单离子半径:,B正确;

C.硅是亲氧元素,在自然界中与氧化合,以化合态形式存在,C错误;

D.元素的非金属性越强,简单氢化物的稳定性越强,非金属性:Si

8.C

【分析】由图可知Y的原子半径小于Z和W的,则X、Y在第二周期,Z、W在第三周期,故X为Li元素,Y为O元素,Z为Al元素,W为Si元素。

【详解】A.简单离子半径:,选项A正确;

B.元素的非金属性越强,最简单氢化物的热稳定性越强,选项B正确;

C.该物质中Li元素的最外层为结构,选项C错误;

D.工业上通过电解熔融的,冶炼Al单质,选项D正确;

答案选C。

9.B

【详解】A.状态Ⅰ→状态Ⅱ只是氧氧双键 ,没有发生化学变化,故A错误;

B.CO2含有碳双双键,是具有极性共价键的直线型分子,故B正确;

C.CO和O生成CO2的过程,碳化合价升高,涉及电子转移,故C错误;

D.状态Ⅲ→状态Ⅴ表示CO与O的反应,不是与O2反应,故D错误。

综上所述,答案为B。

10.D

【详解】A.H为IA族元素,是非金属元素,A错误;

B.同主族从上往下非金属性减弱,VIIA族元素所形成单质的氧化性:从上到下逐渐减弱,B错误;

C.具有相同中子数的原子不一定是同一种元素,如C、N,中子数均为7, 但不是同种元素,C错误;

D.最外层电子数至少排1个,次外层电子数最多排8个,D正确;

故选D。

11.A

【分析】X、Y属于短周期元素,两元素原子的最外层电子数分别是次外层电子数的2倍和3倍,推出X为碳,Y为氧,Z元素原子K层和M层电子数之和与L层的电子数相同,推出Z为硫元素。

【详解】A.氧元素与碳元素可形成、,氧元素与硫元素可形成、,故A正确;

B.自然界中的硫元素既有游离态,又有化合态,故B错误;

C.同周期元素从左到右非金属性增强,同主族元素从上到下非金属性减弱,非金属性:,故C错误;

D.硫元素的最高价含氧酸的化学式为,故D错误;

选A。

12.A

【分析】X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则元素X为O;Y是短周期中金属性最强的元素,则元素Y为Na;Z与X位于同一主族,则元素Z为S;

【详解】A.根据同周期从左到右主族元素的原子半径逐渐减小,同主族从上到下元素的原子半径逐渐增大,则原子半径,A正确;

B.O、S处于同主族,同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,简单气态氢化物的稳定性逐渐减弱,则X(O)的简单气态氢化物的热稳定性比Z(S)强,B错误;

C.O、S、Na形成Na2SO4、Na2SO3,C错误;

D.Y(Na)形成的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH是强碱,D错误;

故选A。

13.C

【分析】浓缩盐湖水(含Na+、Li+、Cl-和少量Mg2+、Ca2+)中加入Ca(OH)2,可将Mg2+转化为沉淀,经过滤得沉淀1主要为Mg(OH)2;往滤液1中加入Li2CO3,可将Ca2+转化为沉淀,经过滤得沉淀2主要为CaCO3,过滤后滤液2中继续加入浓度较大的Na2CO3溶液,同时升高温度,可将Li+转化为Li2CO3沉淀,所得滤液3主要为氯化钠溶液。

【详解】A. “步骤Ⅰ”“步骤Ⅱ”用于分离溶液和沉淀,为过滤操作,均需使用漏斗,A正确;

B. 据分析,“沉淀2”的主要成分为CaCO3,B正确;

C.题干信息显示,Li2CO3在冷水中溶解度较热水中大,所以 “操作X”依次为蒸发结晶、趁热过滤、洗涤、干燥,C不正确;

D.滤液3主要为氯化钠溶液,“滤液3”经除杂后可用作氯碱工业的原料,D正确;

答案选C。

14.AD

【分析】X、Y、Z、M、N、Q为短周期主族元素,从图可知,X的化合价为-2价,没有正价,可推测X为O元素,Y的正化合价为+4价,负价为+4价,可推测Y为C或Si元素,Z元素正价为+7价,负价为-1价,可推测Z为Cl元素,半径比Y大,则Y是C元素,M元素的正价为+6价,负价为-2价,则M为S元素,N化合价为+3价,没有负价,半径比S、Cl大,则N为Al元素,Q化合价为+1价,没有负价,且半径最大,则Q为Na元素,综上所述,则X、Y、Z、M、N、Q分别是O、C、Cl、S、Al、Na几种元素,据此分析解答。

【详解】A.X与Q分别是O、Na两种元素,形成的二元化合物有Na2O和Na2O2两种,其阴阳离子个数比都为1:2,故A正确;

B.Q和N分别是Na和Al两种元素,则其最高价氧化物对应的水化物碱性:Na>Al,即Q>N,故B错误;

C.X、Z、N、Q形成的简单离子分别是指O2-、Cl-、Al3+、Na+四种离子,其中离子半径最小的是Al3+,即N3+离子,故C错误;

D.X、Z、M三种元素的单质分别是指O2、Cl2、S,其中熔沸点最高的是S即M,故D正确;

答案AD。

15. 减弱 增强 剧烈 越强 最高价氧化物对应水化物 越强 越强 越弱 增强 减弱 稳定 越弱 越强 酸性 强 强 弱 越弱 越强

【详解】(1)比较金属性的强弱,实质是看元素原子失电子的难易程度,越易失电子,金属性越强。

①同周期从左到右,原子越难失去电子,金属性减弱;

②同主族从上到下,随着电子层数的增多,原子越容易失去电子,金属性增强。

(2)①金属单质与水或酸反应越剧烈,说明金属越容易失去电子,还原性越强,元素金属性越强;

②最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性越强;如碱性:NaOH>Mg(OH)2,则金属性:Na>Mg;

③离子的氧化性越强,表示离子得电子能力强,如氧化性:Cu2+>Zn2+,对应金属为Cu和Zn,其金属性:Cu

②同主族从上到下,原子半径越来越大,原子得电子能力越来越弱,非金属性越弱。

(5)①单质越易跟H2化合,可知单质的氧化性越强,与氢气化合生成的氢化物也就越稳定。氢化物的还原性其实质是阴离子的失电子能力的比较,如氢化物:HCl、HBr、HI的还原性由Cl-、Br-、I-的失电子能力决定,氢化物的还原性越弱,其非金属性也就越强。

②元素非金属性越强说明元素的电负性越强,其吸引电子的能力也越强,其对应的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。

③非金属单质间的置换反应,非金属强的单质能置换出非金属性弱的单质,如:。

④元素的原子对应阴离子的还原性越强,元素的非金属性就越弱。如:。

⑤与同一可变价金属反应,金属元素在该产物中价态越高,该非金属元素的非金属性越强。如:,,说明非金属性Cl>S。

16.(1)锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等

(2) 1 增大

(3) 黄 紫 2Na+O2Na2O2 K+O2KO2 2K+2H2O=2KOH+H2↑ 反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧 活泼 4Li+O22Li2O Li+2H2O=2LiOH+H2↑

(4) 增多 增大 减弱 增强 增强

(5) 银白 小 低 增大 降低

【详解】(1)碱金属元素包括锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等,故答案为:锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)等;

(2)①碱金属元素的原子最外电子层上都只有1个电子,故答案为:1;

②碱金属元素从上到下电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,故答案为:增大;

(3)①钠的焰色反应为黄色,钾的焰色反应为紫色,钠与氧气在加热条件在反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na+O2Na2O2,钾与氧气在加热条件在反应生成KO2,反应的化学方程式为K+O2KO2,故答案为:黄;紫;2Na+O2Na2O2;K+O2KO2;

②钾与水反应生成氢氧化钾和氢气,反应的化学方程式为2K+2H2O=2KOH+H2↑;与Na和水反应相比,钾与水反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧,从而可知K比Na活泼,故答案为:2K+2H2O=2KOH+H2↑;反应比钠和水剧烈,并伴有燃烧;活泼;

③锂与氧气在加热条件下反应生成氧化锂,反应的化学方程式为4Li+O22Li2O;锂与水反应生成氢氧化锂和氢气,反应的化学方程式为Li+2H2O=2LiOH+H2↑,故答案为:4Li+O22Li2O;Li+2H2O=2LiOH+H2↑;

(4)同主族元素从上到下核电荷数逐渐增多,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,原子失去电子的能力逐渐增强,因此金属性逐渐增强,故答案为:增多;增大;减弱;增强;增强;

(5)碱金属元素,除铯外其余都呈银白色,它们都比较软,有延展性,密度较小,熔点较低;随核电荷数递增,碱金属单质的密度逐渐增大,但Na、K反常;碱金属从上到下原子半径依次增大,金属键依次减弱,熔沸点逐渐降低,故答案为:银白;小;低;增大;降低。

17. 列序数; 列序数-10; 电子层数; 最外层电子数; 核电荷数=质子数=核外电子数; 1,11,25; 上一周期元素种类数; 下一周期元素种类数;

【详解】列序数与族序数的存在如下关系,当列序数<8,主族和副族的族序数等于列序数,列序数为8或9或10,为第Ⅷ族,列序数>10,主族和副族的族序数等于列序数-10,三个定量关系:周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数;原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数;同周期(左右相邻)第IIA族和第ⅢA族原子序数,如果位于短周期元素,则相差1;如果位于第四周期至第第五周期中,则相差11,因为增加了副族元素:如果位于第六周期或第七周期,则相差25,因为增加了副族元素、镧系元素、锕系元素。同族,若为第IA、ⅡA族元素:相差上一周期元素种类数;若为第IIIA~0族:相差下一周期元素种类数;故答案为:列序数;列序数-10;电子层数;最外层电子数;核电荷数=质子数=核外电子数;1,11,25;上一周期元素种类数;下一周期元素种类数;

18.(1) 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑ 金属性:Na>Mg

(2) 产生白色沉淀 Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH 白色沉淀逐渐溶解 Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O 白色沉淀逐渐溶解 Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O 产生白色沉淀 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓

(3) 减弱 减弱 增强 增强 减小 减弱 增强 减弱 增强

【详解】(1)钠和水常温下剧烈反应生成碱和气体,化学方程式2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,镁常温下和水不反应,加热时剧烈反应,生成碱和气体,化学方程式Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑,金属单质和水或酸反应越剧烈,金属的金属性越强,所以金属性:Na>Mg,答案:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;Mg+2H2OMg(OH)2↓+H2↑;金属性:Na>Mg;

(2)向AlCl3溶液中加入足量氨水,生成白色沉淀,Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3 ,氢氧化铝不溶于氨水。实验得到的沉淀分装两支试管中,一支试管中加入盐酸,白色沉淀逐渐溶解,生成盐和水,离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;另一支试管中加入NaOH溶液,白色沉淀逐渐溶解,生成偏铝酸盐和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O。向MgCl2溶液加入过量NaOH溶液,产生白色沉淀,离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓。答案:产生白色沉淀;Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH;白色沉淀逐渐溶解;Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;白色沉淀逐渐溶解;Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O;产生白色沉淀;Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;

(3)第三周期的Na、Mg、Al的金属性逐渐减弱,最高价氧化物的水化物NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3的碱性逐渐减弱,NaOH为强碱,Mg(OH)2为中强碱,Al(OH)3为两性氢氧化物。第三周期的Si、P、S、Cl的非金属性逐渐增强,最高价氧化物的水化物H2SiO3、H3PO4、H2SO4、HClO4的酸性逐渐增强。HClO4是最强的含氧酸,H2SiO3为难溶的弱酸,H3PO4为中强酸,H2SO4为强酸。同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。答案:减弱;减弱;增强;增强;减小;减弱;增强;减弱; 增强