山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校探究部2022-2023学年高二下学期6月第七次双周考(6月月考)历史试题(扫描版无答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校探究部2022-2023学年高二下学期6月第七次双周考(6月月考)历史试题(扫描版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-23 11:37:21 | ||

图片预览

文档简介

鄄城一中高二探究部第七次双周考

熙宁二年(1069年)十二月

实行“婆役法”(即免役法)

历史试题

熙宁三年(1070年)十二月

实行“保甲法”

一、选择题(本大题38小题,每小题2分,共76分)

熙宁五年(1072年)三月

实行“市易法

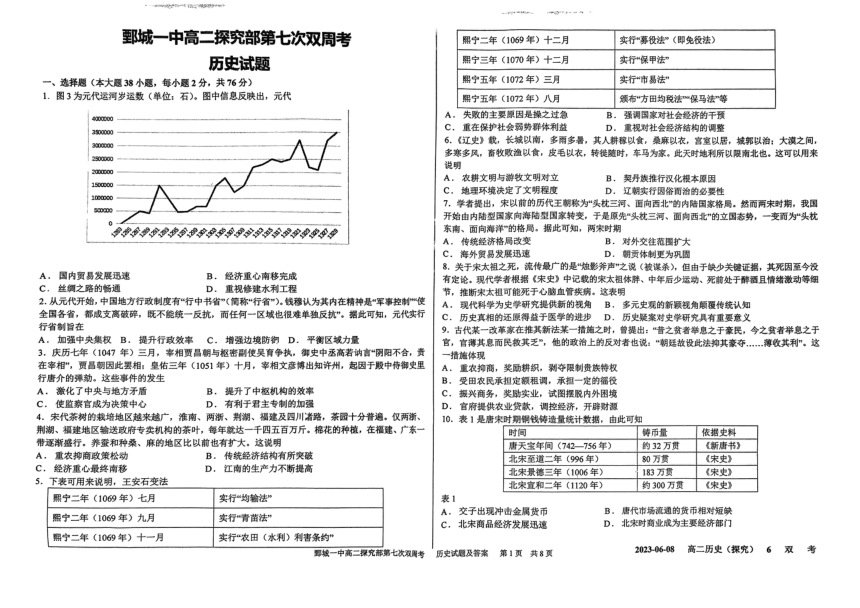

1.图3为元代运河岁运数(单位:石)。图中信息反映出,元代

熙宁五年(1072年)八月

颁布方田均税法保马法等

400000

A,失败的主要原因是操之过急

B.

强调国家对社会经济的干预

a500000

C.重在保护社会弱势群体利益

D,重视对社会经济结构的调整

6。《辽史》载,长城以南,多雨多容,其人耕稼以食,杀麻以衣,宫室以居,城郭以治:大漠之间,

3000000

多赛多风,畜牧败渔以食,皮毛以衣,转徒随时,车马为家。此天时地利所以限南北也。这可以用来

2FD0100

说明

2000000

A,农耕文明与游牧文明对立

B.突丹族推行汉化根本原因

150000

C.地理环境决定了文明程度

D,辽朝实行因俗而治的必要性

100000

7.学者提出,宋以前的历代王朝称为“头枕三河、面向西北”的内陆园家格局。然而两宋时期,我国

500000

开始由内陆型国家向海陆型困家转变,于是原先“头枕三河、面向西北”的立国态势,一变而为“头枕

0

形的少中

东南、面向海禅的格局。据此可知,两宋时期

A.

传统经济格局改变

B。对外交往范周节扩大

C.

海外贸易发展迅速

D.朝贡体刷更为巩固

8.关于宋太祖之死,流传最广的是“烛影斧声”之说(被谋杀),但由于缺少关键证据,其死因至今没

A·国内贸易发展迅速

B.经济重心南移完成

有定论。现代学者根据《宋史》中记载的宋太祖体胖、中年后少运动、死前处于醉酒且情绪激动等细

C.丝绸之路的畅通

D,重视修建水利工程

节,

推断宋太祖可能死于心脑血管疾病。这表明

2.从元代开始,中国地方行政制度有“行中书省”(简称“行省”)。钱穆认为其内在精神是“军事控制使

A.

现代科学为史学研究提供新的视角B,多元史观的新颖祝角颠覆传统认知

全国各省,都成支离破碎,既不能统一反抗,而任何一区域也很难单独反抗”。据此可知,元代实行

C.

历史其相的还原得益于医学的进步D.历史疑案对史学研究具有重要意义

行省制旨在

9.古代某一改革家在推其新法某一指施之时,曾提出:“昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于

A.加强中夹集权B,提升行政效率C.增强边境防狗D,平衡区域力量

官,官薄其息而民救其乏”,他的政治上的反对者也说:“朝廷故设此法抑其豪夺…薄收其利。这

3.庆历七年〔1047年)三月,多相贾昌朝与枢密副使吴育争执,御史中丞高若讷言“阴阳不合,贲

一措施体现

在宰相”,贾昌朝因此罢相:皇佑三年(1051年)十月,宰相文磨薄出知许州,起因于殿中待御史里

A.

重农抑商,奖励耕织,剥夺限制责族特权

行唐介的弹劾。这些事件的发生

B.受田农民承担定额租调,承担一定的徭役

A.微化了中央与地方矛盾

B.提升了中枢机构的效率

C.振兴商务,奖励实业,试图摆脱内外困境

C.使监察官成为决策中心

D.有利于君主专制的加强

D,官府提供农业贷款,调控经济,开辟财源

4,宋代茶树的栽培地区越来越广,淮南、两浙、荆湖、福建及四川者路,茶园十分普遍。仅两浙、

10.表1是唐宋时期铜钱铸造量统计数据,由此可知

荆湖、福建地区输送政府专卖机构的茶叶,每年就达一千四五百万斤。棉花的种植,在福建、广东一

时间

佬币量

依据史料

带逐渐盛行。养蚕和种桑、麻的地区比以前也有扩大。这说明

唐天宝年间(742一756年)

约32万贸

《新庐书》

A,重农抑商政策松动

B,传统经济结构有所突破

北宋至道二年(996年)

80万黄

《宋史》

C.

经济重心最终南移

D.江南的生产力不断提高

北宋景德三年(1006年)

183万贳

《宋史》

5.下表可用来说明,王安石变法

北宋宣和二年(1120年)

约300万贯

《宋史》

熙宁二年(1069年)七月

实行“均输法”

表1

B.

唐代市场流通的货币相对短缺

熙宁二年(1069年)九月

A

实行“青苗法”

交子出现冲击金属货币

C,北宋商品经济发展迅速

D.

北宋时商业成为主要经济部门

黑宁二年(1069年)十一月

实行“农田(水利)利害条约”

郢城一中高二探究部第七次双质考

历史试趣及答案第1页共8页

2023-06-08

高二历史(探究)6双

送

熙宁二年(1069年)十二月

实行“婆役法”(即免役法)

历史试题

熙宁三年(1070年)十二月

实行“保甲法”

一、选择题(本大题38小题,每小题2分,共76分)

熙宁五年(1072年)三月

实行“市易法

1.图3为元代运河岁运数(单位:石)。图中信息反映出,元代

熙宁五年(1072年)八月

颁布方田均税法保马法等

400000

A,失败的主要原因是操之过急

B.

强调国家对社会经济的干预

a500000

C.重在保护社会弱势群体利益

D,重视对社会经济结构的调整

6。《辽史》载,长城以南,多雨多容,其人耕稼以食,杀麻以衣,宫室以居,城郭以治:大漠之间,

3000000

多赛多风,畜牧败渔以食,皮毛以衣,转徒随时,车马为家。此天时地利所以限南北也。这可以用来

2FD0100

说明

2000000

A,农耕文明与游牧文明对立

B.突丹族推行汉化根本原因

150000

C.地理环境决定了文明程度

D,辽朝实行因俗而治的必要性

100000

7.学者提出,宋以前的历代王朝称为“头枕三河、面向西北”的内陆园家格局。然而两宋时期,我国

500000

开始由内陆型国家向海陆型困家转变,于是原先“头枕三河、面向西北”的立国态势,一变而为“头枕

0

形的少中

东南、面向海禅的格局。据此可知,两宋时期

A.

传统经济格局改变

B。对外交往范周节扩大

C.

海外贸易发展迅速

D.朝贡体刷更为巩固

8.关于宋太祖之死,流传最广的是“烛影斧声”之说(被谋杀),但由于缺少关键证据,其死因至今没

A·国内贸易发展迅速

B.经济重心南移完成

有定论。现代学者根据《宋史》中记载的宋太祖体胖、中年后少运动、死前处于醉酒且情绪激动等细

C.丝绸之路的畅通

D,重视修建水利工程

节,

推断宋太祖可能死于心脑血管疾病。这表明

2.从元代开始,中国地方行政制度有“行中书省”(简称“行省”)。钱穆认为其内在精神是“军事控制使

A.

现代科学为史学研究提供新的视角B,多元史观的新颖祝角颠覆传统认知

全国各省,都成支离破碎,既不能统一反抗,而任何一区域也很难单独反抗”。据此可知,元代实行

C.

历史其相的还原得益于医学的进步D.历史疑案对史学研究具有重要意义

行省制旨在

9.古代某一改革家在推其新法某一指施之时,曾提出:“昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于

A.加强中夹集权B,提升行政效率C.增强边境防狗D,平衡区域力量

官,官薄其息而民救其乏”,他的政治上的反对者也说:“朝廷故设此法抑其豪夺…薄收其利。这

3.庆历七年〔1047年)三月,多相贾昌朝与枢密副使吴育争执,御史中丞高若讷言“阴阳不合,贲

一措施体现

在宰相”,贾昌朝因此罢相:皇佑三年(1051年)十月,宰相文磨薄出知许州,起因于殿中待御史里

A.

重农抑商,奖励耕织,剥夺限制责族特权

行唐介的弹劾。这些事件的发生

B.受田农民承担定额租调,承担一定的徭役

A.微化了中央与地方矛盾

B.提升了中枢机构的效率

C.振兴商务,奖励实业,试图摆脱内外困境

C.使监察官成为决策中心

D.有利于君主专制的加强

D,官府提供农业贷款,调控经济,开辟财源

4,宋代茶树的栽培地区越来越广,淮南、两浙、荆湖、福建及四川者路,茶园十分普遍。仅两浙、

10.表1是唐宋时期铜钱铸造量统计数据,由此可知

荆湖、福建地区输送政府专卖机构的茶叶,每年就达一千四五百万斤。棉花的种植,在福建、广东一

时间

佬币量

依据史料

带逐渐盛行。养蚕和种桑、麻的地区比以前也有扩大。这说明

唐天宝年间(742一756年)

约32万贸

《新庐书》

A,重农抑商政策松动

B,传统经济结构有所突破

北宋至道二年(996年)

80万黄

《宋史》

C.

经济重心最终南移

D.江南的生产力不断提高

北宋景德三年(1006年)

183万贳

《宋史》

5.下表可用来说明,王安石变法

北宋宣和二年(1120年)

约300万贯

《宋史》

熙宁二年(1069年)七月

实行“均输法”

表1

B.

唐代市场流通的货币相对短缺

熙宁二年(1069年)九月

A

实行“青苗法”

交子出现冲击金属货币

C,北宋商品经济发展迅速

D.

北宋时商业成为主要经济部门

黑宁二年(1069年)十一月

实行“农田(水利)利害条约”

郢城一中高二探究部第七次双质考

历史试趣及答案第1页共8页

2023-06-08

高二历史(探究)6双

送

同课章节目录