吉林省长春市朝阳区2022-2023学年高二下学期6月月考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省长春市朝阳区2022-2023学年高二下学期6月月考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 288.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-23 17:12:38 | ||

图片预览

文档简介

长春市朝阳区2022-2023学年高二下学期6月月考

历史试卷

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信

息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书

写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;

在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第Ⅰ卷

E组 是豫南一带晚商文化的标志性陶鬲。 K组 源自京津地区、燕山南麓的大坨头文化。

G组 此型鬲多见于安徽境内江淮流域的商代晚期文化。 M组 源于江西赣江流域的吴城文化,如樟树市吴城、新干县大洋州都有大量出土。

H组 源自以山西汾阳杏花村第六期遗存为代表的晋中盆地的晚商文化。 P组 此类鬲多见于山东胶东半岛的珍珠门文化。

一、选择题:本题共29小题,每小题2分。共58分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

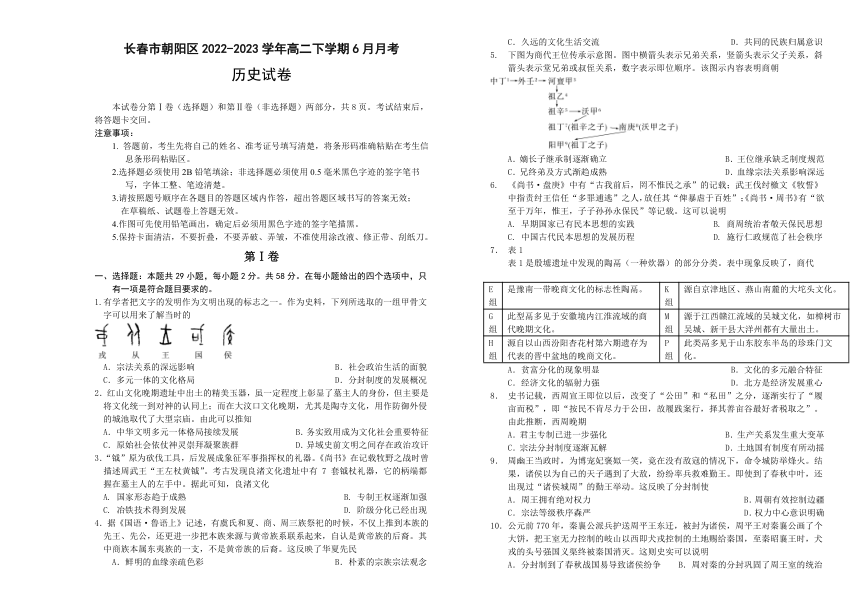

1.有学者把文字的发明作为文明出现的标志之一。作为史料,下列所选取的一组甲骨文字可以用来了解当时的

A.宗法关系的深远影响 B.社会政治生活的面貌

C.多元一体的文化格局 D.分封制度的发展概况

2.红山文化晚期遗址中出土的精美玉器,虽一定程度上彰显了墓主人的身份,但主要是将文化统一到对神的认同上;而在大汶口文化晚期,尤其是陶寺文化,用作防御外侵的城池取代了大型宗庙。由此可以推知

A.中华文明多元一体格局接续发展 B.务实致用成为文化社会重要特征

C.原始社会依仗神灵崇拜凝聚族群 D.异域史前文明之间存在政治攻讦

3.“钺”原为砍伐工具,后发展成象征军事指挥权的礼器。《尚书》在记载牧野之战时曾描述周武王“王左杖黄钺”。考古发现良渚文化遗址中有 7 套钺杖礼器,它的柄端都握在墓主人的左手中。据此可知,良渚文化

A. 国家形态趋于成熟 B. 专制王权逐渐加强

C. 冶铁技术得到发展 D. 阶级分化已经出现

4.据《国语·鲁语上》记述,有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,自认是黄帝族的后裔。其中商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔。这反映了华夏先民

A.鲜明的血缘亲疏色彩 B.朴素的宗族宗法观念

C.久远的文化生活交流 D.共同的民族归属意识

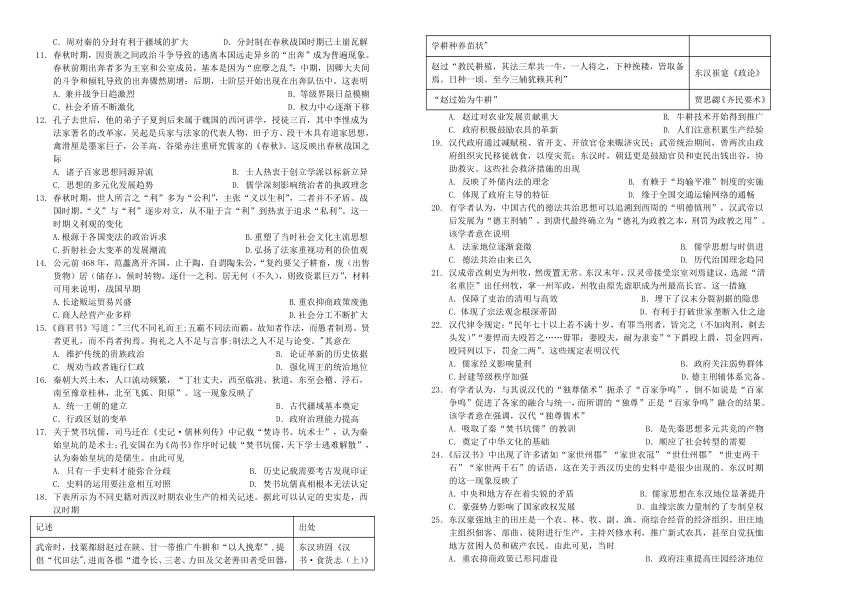

5. 下图为商代王位传承示意图。图中横箭头表示兄弟关系,竖箭头表示父子关系,斜箭头表示堂兄弟或叔侄关系,数字表示即位顺序。该图示内容表明商朝

A.嫡长子继承制逐渐确立 B.王位继承缺乏制度规范

C.兄终弟及方式渐趋成熟 D.血缘宗法关系影响深远

6. 《尚书·盘庚》中有“古我前后,罔不惟民之承”的记载;武王伐纣檄文《牧誓》中指责纣王信任“多罪逋逃”之人,放任其“俾暴虐于百姓”;《尚书·周书》有“欲至于万年,惟王,子子孙孙永保民”等记载。这可以说明

A. 早期国家已有民本思想的实践 B. 商周统治者敬天保民思想

C. 中国古代民本思想的发展历程 D. 施行仁政规范了社会秩序

7. 表1

表1是殷墟遗址中发现的陶鬲(一种炊器)的部分分类。表中现象反映了,商代

A.贫富分化的现象明显 B.文化的多元融合特征

C.经济文化的辐射力强 D.北方是经济发展重心

8. 史书记载,西周宣王即位以后,改变了“公田”和“私田”之分,逐渐实行了“履亩而税”,即“按民不肯尽力于公田,故履践案行,择其善亩谷最好者税取之”。由此推断,西周晚期

A.君主专制已进一步强化 B.生产关系发生重大变革

C.宗法分封制度逐渐瓦解 D.土地国有制度有所动摇

9. 周幽王当政时,为博宠妃褒姒一笑,竟在没有敌寇的情况下,命令城防举烽火。结果,诸侯以为自己的天子遇到了大敌,纷纷率兵救难勤王。即使到了春秋中叶,还出现过“诸侯城周”的勤王举动。这反映了分封制使

A.周王拥有绝对权力 B.周朝有效控制边疆

C.宗法等级秩序森严 D.权力中心意识明确

10.公元前770年,秦襄公派兵护送周平王东迁,被封为诸侯,周平王对秦襄公画了个大饼,把王室无力控制的岐山以西即犬戎控制的土地赐给秦国,至秦昭襄王时,犬戎的头号强国义渠终被秦国消灭。这则史实可以说明

A.分封制到了春秋战国易导致诸侯纷争 B.周对秦的分封巩固了周王室的统治

C.周对秦的分封有利于疆域的扩大 D.分封制在春秋战国时期已土崩瓦解

11. 春秋时期,因贵族之间政治斗争导致的逃离本国远走异乡的“出奔”成为普遍现象。春秋前期出奔者多为王室和公室成员,基本是因为“庶孽之乱”;中期,因卿大夫间的斗争和倾轧导致的出奔骤然剧增;后期,士阶层开始出现在出奔队伍中。这表明

A.兼并战争日趋激烈 B.等级界限日益模糊

C.社会矛盾不断激化 D.权力中心逐渐下移

12. 孔子去世后,他的弟子子夏到后来属于魏国的西河讲学,授徒三百,其中李悝成为法家著名的改革家,吴起是兵家与法家的代表人物,田子方、段干木具有道家思想,禽滑厘是墨家巨子,公羊高、谷梁赤注重研究儒家的《春秋》。这反映出春秋战国之际

A. 诸子百家思想同源异流 B. 士人热衷于创立学派以标新立异

C. 思想的多元化发展趋势 D. 儒学深刻影响统治者的执政理念

13. 春秋时期,世人所言之“利”多为“公利”,主张“义以生利”,二者并不矛盾。战国时期,“义”与“利”逐步对立,从不耻于言“利”到热衷于追求“私利”。这一时期义利观的变化

A.根源于各国变法的政治诉求 B.重塑了当时社会文化主流思想

C.折射社会大变革的发展潮流 D.弘扬了法家重视功利的价值观

14. 公元前468年,范蠡离开齐国,止于陶,自谓陶朱公,“复约要父子耕畜,废(出售货物)居(储存),候时转物,逐什一之利。居无何(不久),则致资累巨万”,材料可用来说明,战国早期

A.长途贩运贸易兴盛 B.重农抑商政策废弛

C.商人经营产业多样 D.社会分工不断扩大

15.《商君书》写道∶"三代不同礼而王;五霸不同法而霸。故知者作法,而愚者制焉。贤者更礼,而不肖者拘焉。拘礼之人不足与言事;制法之人不足与论变。"其意在

A. 维护传统的贵族政治 B. 论证革新的历史依据

C. 规劝当政者施行仁政 D. 强化周王的统治地位

16. 秦朝大兴土木,人口流动频繁,“丁壮丈夫,西至临洮、狄道,东至会稽、浮石,南至豫章桂林,北至飞狐、阳原”。这一现象反映了

A.统一王朝的建立 B.古代疆域基本奠定

C.行政区划的变革 D.政府治理能力提高

17. 关于焚书坑儒,司马迁在《史记·儒林列传》中记载“焚诗书、坑术士”,认为秦始皇坑的是术士;孔安国在为《尚书》作序时记载“焚书坑儒,天下学士逃难解散”,认为秦始皇坑的是儒生。由此可见

A. 只有一手史料才能弥合分歧 B. 历史记载需要考古发现印证

C. 史料的运用要注意相互对照 D. 焚书坑儒真相根本无法认定

18.下表所示为不同史籍对西汉时期农业生产的相关记述。据此可以认定的史实是,西汉时期

记述 出处

武帝时,技粟都尉赵过在陕、甘一带推广牛耕和“以人挽犁”,提倡“代田法",进而各郡“遣令长、三老、力田及父老善田者受田器,学耕种养苗状" 东汉班固《汉书·食货志(上)》

赵过“教民耕殖,其法三犁共一牛,一人将之,下种挽耧,皆取备焉。日种一顷。至今三辅犹赖其利” 东汉崔寔《政论》

“赵过始为牛耕” 贾思勰《齐民要术》

A. 赵过对农业发展贡献重大 B. 牛耕技术开始得到推广

C. 政府积极鼓励农具的革新 D. 人们注意积累生产经验

19. 汉代政府通过减赋税、省开支、开放官仓来赈济灾民;武帝统治期间,曾两次由政府组织灾民移徙就食,以度灾荒;东汉时,朝廷更是鼓励官员和吏民出钱出谷,协助救灾。这些社会救济措施的出现

A. 反映了外儒内法的理念 B. 有赖于“均输平准”制度的实施

C. 体现了政府主导的特征 D. 缘于全国交通运输网络的通畅

20. 有学者认为,中国古代的德法共治思想可以追溯到西周的“明德慎刑”,汉武帝以后发展为“德主刑辅”,到唐代最终确立为“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。该学者意在说明

A. 法家地位逐渐衰微 B. 儒学思想与时俱进

C. 德法共治由来已久 D. 历代治国理念趋同

21. 汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原先虚职成为州最高长官。这一措施

A.保障了吏治的清明与高效 B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固 D.有利于打破世家垄断入仕之途

22. 汉代律令规定:“民年七十以上若不满十岁,有罪当刑者,皆完之(不加肉刑,剃去头发)”“妻悍而夫殴笞之……毋罪;妻殴夫,耐为隶妾”“下爵殴上爵,罚金四两,殴同列以下,罚金二两”。这些规定表明汉代

A.儒家经义影响量刑 B.政府关注弱势群体

C.封建等级秩序加强 D.德主刑辅体系完备。

23.有学者认为,与其说汉代的“独尊儒术”扼杀了“百家争鸣”,倒不如说是“百家争鸣”促进了各家的融合与统一,而所谓的“独尊”正是“百家争鸣”融合的结果。该学者意在强调,汉代“独尊儒术”

A.吸取了秦“焚书坑儒”的教训 B.是先秦思想多元共竞的产物

C.奠定了中华文化的基础 D.顺应了社会转型的需要

24.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”“世吏两千石”“家世两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映了

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

25.东汉豪强地主的田庄是一个农、林、牧、副、渔、商综合经营的经济组织。田庄地主组织佃客、部曲、徒附进行生产,主持兴修水利,推广新式农具,甚至自觉抚恤地方贫困人员和破产农民。由此可见,当时

A.重农抑商政策已形同虚设 B.政府注重提高庄园经济地位

C.传统的租佃关系已经瓦解 D.田庄是基层治理的有力补充

26.汉朝规范了服饰制度,交领右衽(衣襟向右掩)、束发戴冠成为社会服饰规范。在汉代服饰考古资料中极少能见到左衽服;而魏晋墓壁画中有很多贵族和平民女子穿的是左衽的窄袖衫、宽袖衫。这一变化主要是源于

A.审美标准的差异 B.绘画风格的影响

C.民族文化的交融 D.佛教文化的传播

27.魏晋时期是我国古代博物学发展的高峰时期。这一时期地志著作达130种之多,另有旅行记20余种,地方志和异物志各10余种,其中,大部分为南方著述,数量和所记物种种类均远超秦汉时期。这种现象

A.体现士人回归自然的追求 B.反映了当时政治格局的变动

C.折射出经济重心开始南移 D.源自海上丝绸之路的开通

28. 东晋时期,“二王”的楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知

A. 道德观念影响艺术评价 B. 科举制影响书法风格演变

C. 思想演变影响书法特征 D. 唐代书法受佛教影响较深

29.秦汉和隋唐的经济重心位于司马迁所说的“三河”,即黄河中下游地区,呈现“头枕三河、面向西北”的立国态势;中唐以降,逐渐转变为“头枕东南、面向海洋”的立国态势。立国态势在唐宋之际的重大转折

A.受到快速发展的海外贸易的刺激 B.导致了自给自足的自然经济走向瓦解C.表明中原和北方民族交融的加速 D.推动了政府重农抑商政策的全面调整

第Ⅱ卷

二、材料解析题:本题共3小题,共42分。

30. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 二里头时代(约距今3800~3500年)的二里头都邑,就是当时的中央之邦;二里头文化所处的洛阳盆地乃至中原地区,就是最早的“中国”。……二里头文化与后来的商周文明一道,构成了华夏早期文明的主流,确立了以礼乐文化为根本的华夏文明的基本特质。

—许宏《最早的中国》

材料二 至北宋时期,石介对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,“中国"是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国”之人主要是知”礼乐”、服“衣冠”从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

—郑炜、崔明德《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料三 经郝经的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域,是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民两大部分,“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

—何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“中国观”的变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析上述“中国观”变化的原因?谈谈你对“中国观”变化的认识。(6分)

31.阅读材料,完成下列要求:(18分)

材料一 中国古代南北交通的最早形式是驿道,主要由政府控制和使用。隋朝开通大运河之后,水运分担了驿道大部分运力。成为南北交通的主要方式。对政府来说,漕粮的北运具有重要的意义。同时,民间的商人也会经运河在南北方之间贩运。南北方之间的海运早在春秋时期便已出现,但到了元代才真正繁荣起来,成为南北商业贸易的重要途径。海运繁荣之后,部分商业性的河运转为海运。而在运河淤塞或战乱时期,政府也会组织大规模海运以解燃眉之急。

—摘编自王崇焕《中国古代交通》

材料二 1913年,津浦铁路建成通车。津浦铁路连接陇海、胶济、沪宁等铁路,同时与长江、淮河相连,实现了水陆联运,成为东部地区交通网的骨干。此后,天津、济南等商埠更加繁荣,徐州、蚌埠等新的商业城市也相继兴起。到1937年。济南新办近代企业达数十家,山东省花生、烟草的种植面积大大增加,相当一部分经津浦铁路外运。1920年。北方五省大旱,大量救济物资和难民经津浦铁路运输,大大减少了因灾害导致的死亡人数。与此同时,大量失去土地的农村过剩人口乘坐火车离开故乡,流入城市或移往他处。

—摘编自秦熠 《津浦铁路与沿途社会(1908-1937)》

材料三 新中国成立后,铁路事业的发展摆脱了以往动荡、混乱的局面。作为南北交通大动脉的津浦铁路一直是重点投资对象。1965年,南京长江大桥建成通车,津浦铁 路和沪宁铁路完全联接,称京沪铁路。20世纪90年代以来,京沪铁路多次提速。同时,还进行了电气化改造,科技含量明显提高。在“引进、消化、吸收、再创新”方针的指导下,中国高铁技术迅速发展。2013年,京沪高铁建成通车,大大减轻了京沪铁路的客运压力。

—摘编自金士宣、徐文述《中国铁路发展史》

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代南北交通发展的特点及原因。(6分)

根据材料二并结合所学知识,分析近代津浦铁路对沿途社会经济发展的意义。(8分)

根据材料三并结合所学知识,指出新中国南北铁路交通发展的历史经验。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

—摘编自侯亚梅

《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二 在距今3500—2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

—摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2 000年前东西方文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。(8分)

答案:

选择题:BBDDB ABDDC DCCCB DCACC BABCD CBCA

材料解析题:

30、(1)民族:从华夏族或单一汉族到汉族与少数民族;疆域:从洛阳盆地到中原再到元朝所有疆域;文化:从单一的农耕文化到农耕、草原(或游牧)文化。(每点2分,共6分)

(2)原因:华夏文化的凝聚力与包容性;少数民族的主动融合;经济文化的不断交流(各民族长期交往);大一统王朝的发展与推动。(每点1分,共4分)

认识:中国是历史长期发展的结果;汉族和少数民族共同缔造了中国的历史;“多元一体”是中国的重要特征。(2分,任答2点2分)

31、(1)特点:交通方式逐渐多样化;官方与民间共用;政治与经济功能兼备;受政局及政策影响较大(3分,答出3点即可)

原因:南方经济的开发和经济重心的南移;区域经济的互补性和私营工商业的兴起;强化中央集权和巩固统一的需要(3分)

(2)意义:完善了东部地区的交通网;促进了沿线城市近代工商业的发展;提高了沿线地区农产品商品化的程度;推动了社会救济的开展;便利了人口的流动和移民(8分,答出4点即可)

历史经验:安定的社会环境是铁路交通发展的重要前提;党的领导和政府的重视是铁路交通发展的重要保障;注重技术的引进和创新(4分,答出2点给4分,言之成理即可)

32、(1)方式和史料:通过考古方式获取实物史料。(2分)

理由:旧石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取,实物史料显得特别重要;通过对历史中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。(实物史料属于一手史料,具有更可靠的史料价值)(2分)

(2)变化:交流内容逐渐丰富(从石器工具到经济、文化全方位交流);交流路线逐渐稳定;交流范围(领域)逐渐扩大;交流程度不断加深(任答2点4分,照抄原文不给分)

中国因素:陆上丝绸之路的开辟(张骞出使西域的道路探索);中国战国到汉代时期经济文化各方面取得瞩目成就(技术上处于铁器时代、手工业技术的日益进步;文化上百家争鸣);中央对西域的有效管控。(任答2点4分,照抄原文不给分)

历史试卷

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信

息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书

写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;

在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

第Ⅰ卷

E组 是豫南一带晚商文化的标志性陶鬲。 K组 源自京津地区、燕山南麓的大坨头文化。

G组 此型鬲多见于安徽境内江淮流域的商代晚期文化。 M组 源于江西赣江流域的吴城文化,如樟树市吴城、新干县大洋州都有大量出土。

H组 源自以山西汾阳杏花村第六期遗存为代表的晋中盆地的晚商文化。 P组 此类鬲多见于山东胶东半岛的珍珠门文化。

一、选择题:本题共29小题,每小题2分。共58分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.有学者把文字的发明作为文明出现的标志之一。作为史料,下列所选取的一组甲骨文字可以用来了解当时的

A.宗法关系的深远影响 B.社会政治生活的面貌

C.多元一体的文化格局 D.分封制度的发展概况

2.红山文化晚期遗址中出土的精美玉器,虽一定程度上彰显了墓主人的身份,但主要是将文化统一到对神的认同上;而在大汶口文化晚期,尤其是陶寺文化,用作防御外侵的城池取代了大型宗庙。由此可以推知

A.中华文明多元一体格局接续发展 B.务实致用成为文化社会重要特征

C.原始社会依仗神灵崇拜凝聚族群 D.异域史前文明之间存在政治攻讦

3.“钺”原为砍伐工具,后发展成象征军事指挥权的礼器。《尚书》在记载牧野之战时曾描述周武王“王左杖黄钺”。考古发现良渚文化遗址中有 7 套钺杖礼器,它的柄端都握在墓主人的左手中。据此可知,良渚文化

A. 国家形态趋于成熟 B. 专制王权逐渐加强

C. 冶铁技术得到发展 D. 阶级分化已经出现

4.据《国语·鲁语上》记述,有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,自认是黄帝族的后裔。其中商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔。这反映了华夏先民

A.鲜明的血缘亲疏色彩 B.朴素的宗族宗法观念

C.久远的文化生活交流 D.共同的民族归属意识

5. 下图为商代王位传承示意图。图中横箭头表示兄弟关系,竖箭头表示父子关系,斜箭头表示堂兄弟或叔侄关系,数字表示即位顺序。该图示内容表明商朝

A.嫡长子继承制逐渐确立 B.王位继承缺乏制度规范

C.兄终弟及方式渐趋成熟 D.血缘宗法关系影响深远

6. 《尚书·盘庚》中有“古我前后,罔不惟民之承”的记载;武王伐纣檄文《牧誓》中指责纣王信任“多罪逋逃”之人,放任其“俾暴虐于百姓”;《尚书·周书》有“欲至于万年,惟王,子子孙孙永保民”等记载。这可以说明

A. 早期国家已有民本思想的实践 B. 商周统治者敬天保民思想

C. 中国古代民本思想的发展历程 D. 施行仁政规范了社会秩序

7. 表1

表1是殷墟遗址中发现的陶鬲(一种炊器)的部分分类。表中现象反映了,商代

A.贫富分化的现象明显 B.文化的多元融合特征

C.经济文化的辐射力强 D.北方是经济发展重心

8. 史书记载,西周宣王即位以后,改变了“公田”和“私田”之分,逐渐实行了“履亩而税”,即“按民不肯尽力于公田,故履践案行,择其善亩谷最好者税取之”。由此推断,西周晚期

A.君主专制已进一步强化 B.生产关系发生重大变革

C.宗法分封制度逐渐瓦解 D.土地国有制度有所动摇

9. 周幽王当政时,为博宠妃褒姒一笑,竟在没有敌寇的情况下,命令城防举烽火。结果,诸侯以为自己的天子遇到了大敌,纷纷率兵救难勤王。即使到了春秋中叶,还出现过“诸侯城周”的勤王举动。这反映了分封制使

A.周王拥有绝对权力 B.周朝有效控制边疆

C.宗法等级秩序森严 D.权力中心意识明确

10.公元前770年,秦襄公派兵护送周平王东迁,被封为诸侯,周平王对秦襄公画了个大饼,把王室无力控制的岐山以西即犬戎控制的土地赐给秦国,至秦昭襄王时,犬戎的头号强国义渠终被秦国消灭。这则史实可以说明

A.分封制到了春秋战国易导致诸侯纷争 B.周对秦的分封巩固了周王室的统治

C.周对秦的分封有利于疆域的扩大 D.分封制在春秋战国时期已土崩瓦解

11. 春秋时期,因贵族之间政治斗争导致的逃离本国远走异乡的“出奔”成为普遍现象。春秋前期出奔者多为王室和公室成员,基本是因为“庶孽之乱”;中期,因卿大夫间的斗争和倾轧导致的出奔骤然剧增;后期,士阶层开始出现在出奔队伍中。这表明

A.兼并战争日趋激烈 B.等级界限日益模糊

C.社会矛盾不断激化 D.权力中心逐渐下移

12. 孔子去世后,他的弟子子夏到后来属于魏国的西河讲学,授徒三百,其中李悝成为法家著名的改革家,吴起是兵家与法家的代表人物,田子方、段干木具有道家思想,禽滑厘是墨家巨子,公羊高、谷梁赤注重研究儒家的《春秋》。这反映出春秋战国之际

A. 诸子百家思想同源异流 B. 士人热衷于创立学派以标新立异

C. 思想的多元化发展趋势 D. 儒学深刻影响统治者的执政理念

13. 春秋时期,世人所言之“利”多为“公利”,主张“义以生利”,二者并不矛盾。战国时期,“义”与“利”逐步对立,从不耻于言“利”到热衷于追求“私利”。这一时期义利观的变化

A.根源于各国变法的政治诉求 B.重塑了当时社会文化主流思想

C.折射社会大变革的发展潮流 D.弘扬了法家重视功利的价值观

14. 公元前468年,范蠡离开齐国,止于陶,自谓陶朱公,“复约要父子耕畜,废(出售货物)居(储存),候时转物,逐什一之利。居无何(不久),则致资累巨万”,材料可用来说明,战国早期

A.长途贩运贸易兴盛 B.重农抑商政策废弛

C.商人经营产业多样 D.社会分工不断扩大

15.《商君书》写道∶"三代不同礼而王;五霸不同法而霸。故知者作法,而愚者制焉。贤者更礼,而不肖者拘焉。拘礼之人不足与言事;制法之人不足与论变。"其意在

A. 维护传统的贵族政治 B. 论证革新的历史依据

C. 规劝当政者施行仁政 D. 强化周王的统治地位

16. 秦朝大兴土木,人口流动频繁,“丁壮丈夫,西至临洮、狄道,东至会稽、浮石,南至豫章桂林,北至飞狐、阳原”。这一现象反映了

A.统一王朝的建立 B.古代疆域基本奠定

C.行政区划的变革 D.政府治理能力提高

17. 关于焚书坑儒,司马迁在《史记·儒林列传》中记载“焚诗书、坑术士”,认为秦始皇坑的是术士;孔安国在为《尚书》作序时记载“焚书坑儒,天下学士逃难解散”,认为秦始皇坑的是儒生。由此可见

A. 只有一手史料才能弥合分歧 B. 历史记载需要考古发现印证

C. 史料的运用要注意相互对照 D. 焚书坑儒真相根本无法认定

18.下表所示为不同史籍对西汉时期农业生产的相关记述。据此可以认定的史实是,西汉时期

记述 出处

武帝时,技粟都尉赵过在陕、甘一带推广牛耕和“以人挽犁”,提倡“代田法",进而各郡“遣令长、三老、力田及父老善田者受田器,学耕种养苗状" 东汉班固《汉书·食货志(上)》

赵过“教民耕殖,其法三犁共一牛,一人将之,下种挽耧,皆取备焉。日种一顷。至今三辅犹赖其利” 东汉崔寔《政论》

“赵过始为牛耕” 贾思勰《齐民要术》

A. 赵过对农业发展贡献重大 B. 牛耕技术开始得到推广

C. 政府积极鼓励农具的革新 D. 人们注意积累生产经验

19. 汉代政府通过减赋税、省开支、开放官仓来赈济灾民;武帝统治期间,曾两次由政府组织灾民移徙就食,以度灾荒;东汉时,朝廷更是鼓励官员和吏民出钱出谷,协助救灾。这些社会救济措施的出现

A. 反映了外儒内法的理念 B. 有赖于“均输平准”制度的实施

C. 体现了政府主导的特征 D. 缘于全国交通运输网络的通畅

20. 有学者认为,中国古代的德法共治思想可以追溯到西周的“明德慎刑”,汉武帝以后发展为“德主刑辅”,到唐代最终确立为“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。该学者意在说明

A. 法家地位逐渐衰微 B. 儒学思想与时俱进

C. 德法共治由来已久 D. 历代治国理念趋同

21. 汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原先虚职成为州最高长官。这一措施

A.保障了吏治的清明与高效 B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固 D.有利于打破世家垄断入仕之途

22. 汉代律令规定:“民年七十以上若不满十岁,有罪当刑者,皆完之(不加肉刑,剃去头发)”“妻悍而夫殴笞之……毋罪;妻殴夫,耐为隶妾”“下爵殴上爵,罚金四两,殴同列以下,罚金二两”。这些规定表明汉代

A.儒家经义影响量刑 B.政府关注弱势群体

C.封建等级秩序加强 D.德主刑辅体系完备。

23.有学者认为,与其说汉代的“独尊儒术”扼杀了“百家争鸣”,倒不如说是“百家争鸣”促进了各家的融合与统一,而所谓的“独尊”正是“百家争鸣”融合的结果。该学者意在强调,汉代“独尊儒术”

A.吸取了秦“焚书坑儒”的教训 B.是先秦思想多元共竞的产物

C.奠定了中华文化的基础 D.顺应了社会转型的需要

24.《后汉书》中出现了许多诸如“家世州郡”“家世衣冠”“世仕州郡”“世吏两千石”“家世两千石”的话语,这在关于西汉历史的史料中是很少出现的。东汉时期的这一现象反映了

A.中央和地方存在着尖锐的矛盾 B.儒家思想在东汉地位显著提升

C.豪强势力影响了国家政权发展 D.血缘宗族力量制约了专制皇权

25.东汉豪强地主的田庄是一个农、林、牧、副、渔、商综合经营的经济组织。田庄地主组织佃客、部曲、徒附进行生产,主持兴修水利,推广新式农具,甚至自觉抚恤地方贫困人员和破产农民。由此可见,当时

A.重农抑商政策已形同虚设 B.政府注重提高庄园经济地位

C.传统的租佃关系已经瓦解 D.田庄是基层治理的有力补充

26.汉朝规范了服饰制度,交领右衽(衣襟向右掩)、束发戴冠成为社会服饰规范。在汉代服饰考古资料中极少能见到左衽服;而魏晋墓壁画中有很多贵族和平民女子穿的是左衽的窄袖衫、宽袖衫。这一变化主要是源于

A.审美标准的差异 B.绘画风格的影响

C.民族文化的交融 D.佛教文化的传播

27.魏晋时期是我国古代博物学发展的高峰时期。这一时期地志著作达130种之多,另有旅行记20余种,地方志和异物志各10余种,其中,大部分为南方著述,数量和所记物种种类均远超秦汉时期。这种现象

A.体现士人回归自然的追求 B.反映了当时政治格局的变动

C.折射出经济重心开始南移 D.源自海上丝绸之路的开通

28. 东晋时期,“二王”的楷书笔法清新脱俗,结构玄远天然,带有一种“山林气”;唐代楷书则形成了严谨、理性、节制、庄严的风格,表现出端正严谨的“庙堂气”。由此可知

A. 道德观念影响艺术评价 B. 科举制影响书法风格演变

C. 思想演变影响书法特征 D. 唐代书法受佛教影响较深

29.秦汉和隋唐的经济重心位于司马迁所说的“三河”,即黄河中下游地区,呈现“头枕三河、面向西北”的立国态势;中唐以降,逐渐转变为“头枕东南、面向海洋”的立国态势。立国态势在唐宋之际的重大转折

A.受到快速发展的海外贸易的刺激 B.导致了自给自足的自然经济走向瓦解C.表明中原和北方民族交融的加速 D.推动了政府重农抑商政策的全面调整

第Ⅱ卷

二、材料解析题:本题共3小题,共42分。

30. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 二里头时代(约距今3800~3500年)的二里头都邑,就是当时的中央之邦;二里头文化所处的洛阳盆地乃至中原地区,就是最早的“中国”。……二里头文化与后来的商周文明一道,构成了华夏早期文明的主流,确立了以礼乐文化为根本的华夏文明的基本特质。

—许宏《最早的中国》

材料二 至北宋时期,石介对当时“中国”一词的概念进行了总结性的界定……在地理上,“中国"是指以“九州”为主的传统意义上的汉族聚居之地,大体上就是指长城以南的黄河流域和长江、珠江流域,即所谓“天地之中”,并不包括少数民族居住的地区;“中国”之人主要是知”礼乐”、服“衣冠”从事种植农业的汉族,少数民族也不在其中。

—郑炜、崔明德《辽金时期民族关系思想的发展与中华民族多元一体格局的形成》

材料三 经郝经的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域,是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民两大部分,“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

—何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“中国观”的变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析上述“中国观”变化的原因?谈谈你对“中国观”变化的认识。(6分)

31.阅读材料,完成下列要求:(18分)

材料一 中国古代南北交通的最早形式是驿道,主要由政府控制和使用。隋朝开通大运河之后,水运分担了驿道大部分运力。成为南北交通的主要方式。对政府来说,漕粮的北运具有重要的意义。同时,民间的商人也会经运河在南北方之间贩运。南北方之间的海运早在春秋时期便已出现,但到了元代才真正繁荣起来,成为南北商业贸易的重要途径。海运繁荣之后,部分商业性的河运转为海运。而在运河淤塞或战乱时期,政府也会组织大规模海运以解燃眉之急。

—摘编自王崇焕《中国古代交通》

材料二 1913年,津浦铁路建成通车。津浦铁路连接陇海、胶济、沪宁等铁路,同时与长江、淮河相连,实现了水陆联运,成为东部地区交通网的骨干。此后,天津、济南等商埠更加繁荣,徐州、蚌埠等新的商业城市也相继兴起。到1937年。济南新办近代企业达数十家,山东省花生、烟草的种植面积大大增加,相当一部分经津浦铁路外运。1920年。北方五省大旱,大量救济物资和难民经津浦铁路运输,大大减少了因灾害导致的死亡人数。与此同时,大量失去土地的农村过剩人口乘坐火车离开故乡,流入城市或移往他处。

—摘编自秦熠 《津浦铁路与沿途社会(1908-1937)》

材料三 新中国成立后,铁路事业的发展摆脱了以往动荡、混乱的局面。作为南北交通大动脉的津浦铁路一直是重点投资对象。1965年,南京长江大桥建成通车,津浦铁 路和沪宁铁路完全联接,称京沪铁路。20世纪90年代以来,京沪铁路多次提速。同时,还进行了电气化改造,科技含量明显提高。在“引进、消化、吸收、再创新”方针的指导下,中国高铁技术迅速发展。2013年,京沪高铁建成通车,大大减轻了京沪铁路的客运压力。

—摘编自金士宣、徐文述《中国铁路发展史》

根据材料一并结合所学知识,概括中国古代南北交通发展的特点及原因。(6分)

根据材料二并结合所学知识,分析近代津浦铁路对沿途社会经济发展的意义。(8分)

根据材料三并结合所学知识,指出新中国南北铁路交通发展的历史经验。(4分)

32.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 如图所示为某学者绘制的旧石器时代东西方文化传播路线图。

—摘编自侯亚梅

《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》

材料二 在距今3500—2200年前,欧亚大陆两端东西方文化元素交汇融通的频率和强度进一步增强,此后,东西方文化交流的主要通道已经由亚洲北部转换到亚洲中部干旱区的绿洲路线,东西方文化、思想和技术通过这条绿洲路线不断碰撞和融合,迸发出创新的火焰,为全人类文明的发展做出了不可磨灭的贡献。

—摘编自董广辉、李若《丝路之前的东西方交流》

(1)若要证明如图结论成立,你认为应依托哪种方式获取哪种类型的史料?并说明理由。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明旧石器时代到距今2 000年前东西方文化交流传播状态的变化,并分析导致这一变化出现的中国因素。(8分)

答案:

选择题:BBDDB ABDDC DCCCB DCACC BABCD CBCA

材料解析题:

30、(1)民族:从华夏族或单一汉族到汉族与少数民族;疆域:从洛阳盆地到中原再到元朝所有疆域;文化:从单一的农耕文化到农耕、草原(或游牧)文化。(每点2分,共6分)

(2)原因:华夏文化的凝聚力与包容性;少数民族的主动融合;经济文化的不断交流(各民族长期交往);大一统王朝的发展与推动。(每点1分,共4分)

认识:中国是历史长期发展的结果;汉族和少数民族共同缔造了中国的历史;“多元一体”是中国的重要特征。(2分,任答2点2分)

31、(1)特点:交通方式逐渐多样化;官方与民间共用;政治与经济功能兼备;受政局及政策影响较大(3分,答出3点即可)

原因:南方经济的开发和经济重心的南移;区域经济的互补性和私营工商业的兴起;强化中央集权和巩固统一的需要(3分)

(2)意义:完善了东部地区的交通网;促进了沿线城市近代工商业的发展;提高了沿线地区农产品商品化的程度;推动了社会救济的开展;便利了人口的流动和移民(8分,答出4点即可)

历史经验:安定的社会环境是铁路交通发展的重要前提;党的领导和政府的重视是铁路交通发展的重要保障;注重技术的引进和创新(4分,答出2点给4分,言之成理即可)

32、(1)方式和史料:通过考古方式获取实物史料。(2分)

理由:旧石器时代尚处于原始蒙昧时期,文献资料,口述史料无从获取,实物史料显得特别重要;通过对历史中遗迹、遗物等原始遗存的跨领域研究是证明结论成立的最好方法。(实物史料属于一手史料,具有更可靠的史料价值)(2分)

(2)变化:交流内容逐渐丰富(从石器工具到经济、文化全方位交流);交流路线逐渐稳定;交流范围(领域)逐渐扩大;交流程度不断加深(任答2点4分,照抄原文不给分)

中国因素:陆上丝绸之路的开辟(张骞出使西域的道路探索);中国战国到汉代时期经济文化各方面取得瞩目成就(技术上处于铁器时代、手工业技术的日益进步;文化上百家争鸣);中央对西域的有效管控。(任答2点4分,照抄原文不给分)

同课章节目录