第一章 直角三角形的边角关系 回顾与思考 第1课时教学设计 北师大版数学九年级下册

文档属性

| 名称 | 第一章 直角三角形的边角关系 回顾与思考 第1课时教学设计 北师大版数学九年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 906.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-24 10:43:12 | ||

图片预览

文档简介

直角三角形的边角关系

回顾与思考(第1课时)

一、教学内容

北师大版《义务教育教科书·数学》九年级下册第一章回顾与思考第一课时。

二、教材分析

(一)教材的地位与作用

本节课是本章的复习课,主要是让学生熟练掌握本章各知识点并能解决实际问题,同时逐步渗透“转化思想、数形结合思想、方程思想、从特殊到一般的思想、数学的建模思想。”加深学生对本章知识的理解,提升学生应用本章知识的能力。

(二)教学目标

1、以问题的形式梳理本章的内容,进一步掌握锐角三角函数的定义,并能熟练掌握特殊角的三角函数值。进一步会运用三角函数知识解直角三角形,并能解决与直角三角形有关的实际问题。

2、在练习过程中,进一步体会数形之间的联系,逐步学习利用数形结合的思想分析问题和解决问题。

3、通过本节课的学习,在熟练掌握知识的基础上提升解决实际问题能力,培养学习数学的兴趣。

(三)教学重点、难点

教学重点:能综合运用直角三角形的边角关系解决实际问题。

突出策略:通过例题讲解和练习的分析与知识归纳,加深学生对本章知识的理解。

教学难点:能将实际问题转化为数学问题,及时地把有关知识上升为数学经验。

突破策略:通过例题及练习的思考与分析提升学生的能力。

(四)教材处理

(1)为能更好地体现知识结构的完整性和系统性,本节课分为知识梳理、考点讲练以及总结归纳这样三部分。

(2)针对九年级学生的知识结构和心理特征,始终突出学生的主体地位。根据思维导图,以问题串、考点分类的形式对本章的知识要点进行回顾和思考,更深入的理解直角三角形的边角关系,掌握特殊角的三角函数值,并能用三角函数解直角三角形,能把简单的实际问题转化为数学问题。使学生真正成为知识的梳理者、问题的解决者、愉快的收获者。整个教学过程遵循学生的认知规律和思想规律和的和谐统一。

总之,教材处理力求在深挖直角三角形边角关系的内涵与外延;深化练习效用的过程中达到培养学生创新意识、实践能力,同时让学生充分感受到数学来源于生活又服务于生活。

三、教学方法与手段

(1)本节课在教法上体现教师的“启发引导”,帮助学生进行知识梳理;在学法上突出学生的“分类归纳”,帮助学生进行方法总结。

(2)借助多媒体课件,使师生之间具备更好的交互性。数学理论的表述往往是抽象的,而图形则以其生动、直观的形象展现于学生的面前,以帮助理解、记忆抽象的数学内容。

(3)通过微课,将利用直角三角函数测高问题从静态方案变为动态模拟,实现有形、有变化过程的“活”的图形的数形结合。抽象变为形象,使探索过程更形象、更逼真,以此激发学生的学习兴趣,激励学生探究。不仅改进了问题的呈现方式,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标。

四、教学程序

本节课设计了四个教学环节:知识梳理——考点讲练——归纳总结——布置作业。

第一环节 知识梳理

设计内容:总结归纳直角三角形的边、角相关系,以及本章基础知识点。

1、直角三角形三边的关系: 勾股定理.

2、直角三角形两锐角的关系:两锐角互余.

3、直角三角形边与角之间的关系:锐角三角函数

4、互余两角之间的三角函数关系:

同角之间的三角函数关系:

特殊角30°,45°,60°角的三角函数值。

6、解直角三角形。

7、三角函数的应用。

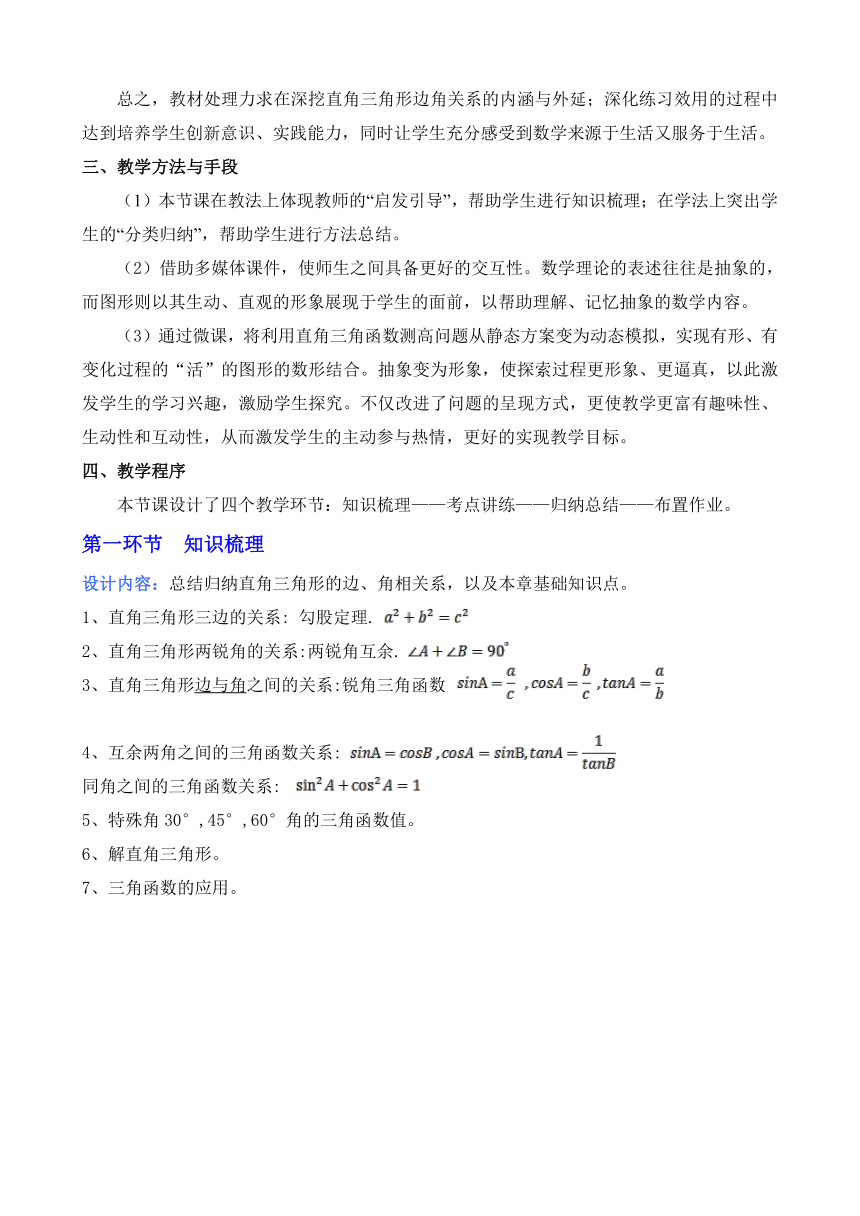

思维导图:

设计意图:通过知识归纳总结,让学生对本章知识点有了更全面、更清晰的认识和理解,通过微课,将利用直角三角函数应用的测高问题从静态方案变为动态模拟,为下一环节的教学打下了基础,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标。

第二环节 考点讲练

设计内容:

考点1:特殊角的三角函数值及其相关计算

1、cos30°的值等于( )

2、在△ABC中,若∠A、∠B满足 ,则∠C的大小是 ( )

3、计算:

设计意图:通过做几道练习题,巩固特殊角的三角函数值的基础目标,熟练应用三角函数值及其对应的锐角度数间的互换。

考点2:直角三角形的边角关系

4、在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=4,AC=3, 则sinB=( )

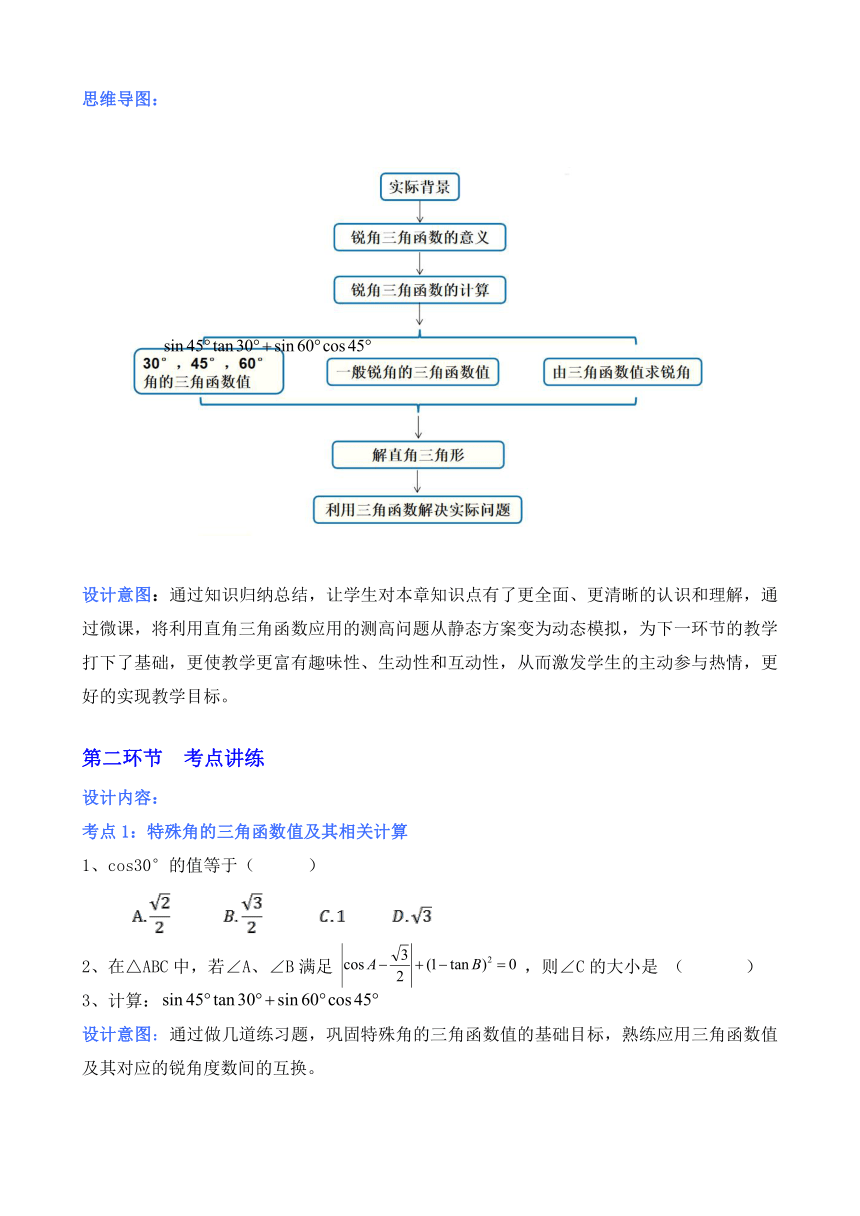

5、如图,A,B,C是小正方形的顶点,且每个小正方形的边长为1,则tan∠BAC的值为( )

6、在Rt△ABC中,∠C=90°,sinA= ,则tanB=( )

7、在△ABC中,BC=12,tanA= ,∠B=30°,求AC和AB的长。

设计意图:巩固基本解题能力,熟练应用直角三角形的边角关系求解,渗透数形结合思想、转化思想。

考点3:锐角三角形的实际应用

类型一:“背对背”型(在三角形内作高)

8、如果货船在A岛南偏东60°的B处由东向西直线航行80海里,到达了该岛的南偏西45 的G处,问航行中离该岛最近的距离是多少?

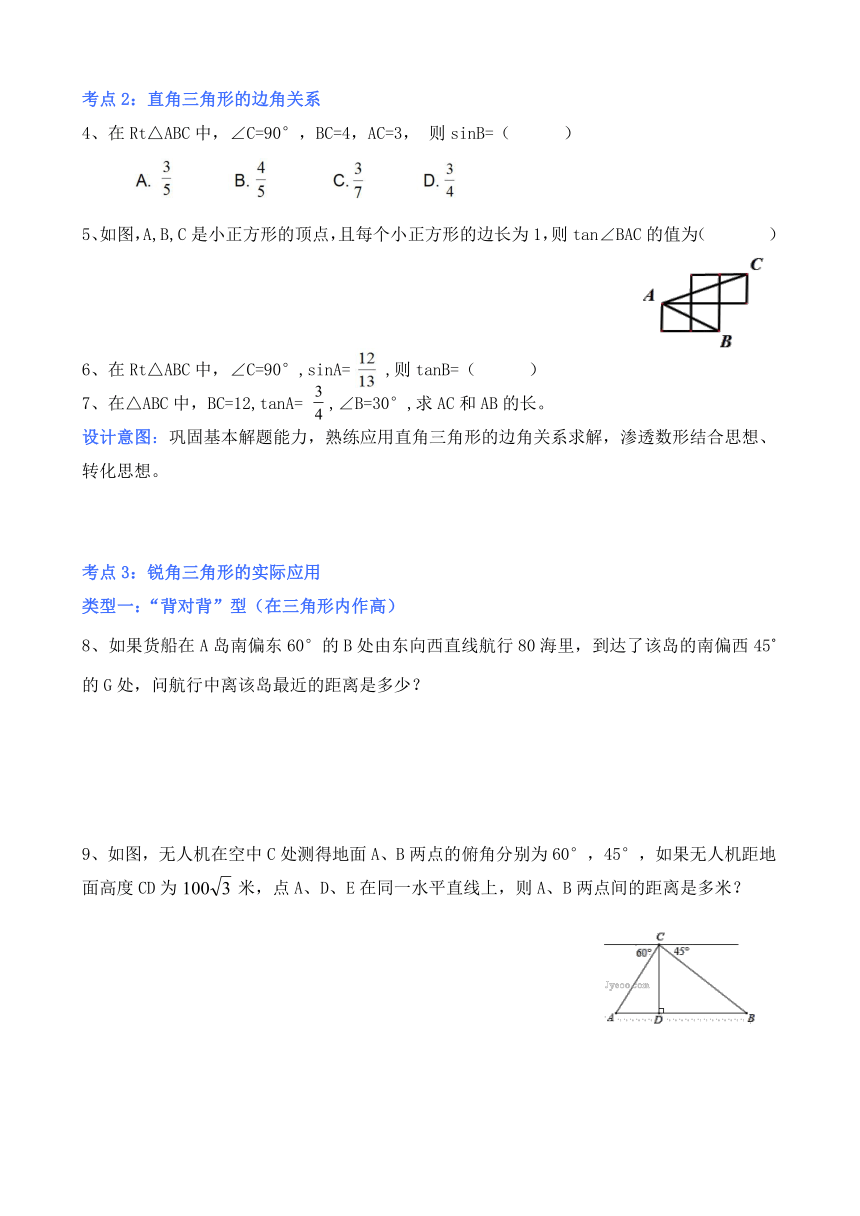

9、如图,无人机在空中C处测得地面A、B两点的俯角分别为60°,45°,如果无人机距地面高度CD为 米,点A、D、E在同一水平直线上,则A、B两点间的距离是多米?

类型二:“母子型”(在三角形外作高)

10、如图,甲、乙两座建筑物的水平距离BC为78米,从甲的顶部A处测得乙的顶部D处的俯角为48°,测得底部C处的俯角为58°,求甲、乙建筑物的高度AB和DC(结果取整数,tan48°≈1.11,tan58°≈1.60).

11、为了计算湖中小岛上凉亭P到岸边公路l的距离,某数学兴趣小组在公路l上的点A处,测得凉亭P在北偏东60°的方向上;从A处向正东方向行走200米,到达公路l上的点B处,再次测得凉亭P在北偏东45°的方向上,如图所示.求凉亭P到公路l的距离.

设计意图: 通过对三角函数的应用进行分类的方式让学生明晰本章的重点内容。增强学生对问题的分析能力,能根据具体问题情景及已知条件,根据需要作出辅助线,联系三角函数解题;增强学生将实际问题转化为数学问题能力,使学生的解题能力都能到了巩固和提高,渗透“数形结合思想、转化思想、方程思想、”等思想方法。

第三环节 归纳与总结

设计内容:师生互相交流总结本章的知识要点,以及知识点之间的联系,一起构建本章知识框架图。

设计意图:通过学生对本节课所学内容的归纳、总结,加深学生对“直角三角形的边角关系”的认识和理解。通过框架图不断完善,清晰展现本章知识点之间的内在联系。明确解题中需要把实际问题转化为数学问题,数形结合思想、转化思想。对整个课堂的学习过程进行反思,促进理解,提高认识水平,从而促进数学观点的形成和发展,更好地进行知识建构,实现良性循环。培养学生自我反馈、自主发展的意识。

第四环节 作业布置

设计内容:A组 复习题3、6、9、12、16题

B组 复习题3、6、9、12、19题

C组 复习题3、6、9、11、16题、选作题

1、在Rt△ABC中, ∠C=90°,如果sinA,cosB是方程 的两实根,求m的值和∠A的度数是多少?

2、如图所示,A、B两地之间有一条河,原来从A地到B地需要经过DC,沿折线A→D→C→B到达,现在新建了桥EF,可直接沿直线AB从A地到达B地.已知BC=11km,∠A=45°,∠B=37°.

桥DC和AB平行,则现在从A地到达B地可比原来少走多少路程?(结果精确到0.1km.参考数据:,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80)

设计意图;在布置练习题时,坚持 “不同学生有不同的学习需要”的原则,设计三层次练习题,使每个学生都能得到相应的提升,体现了因材施教的教学原则。使每一个教学环节都严格的遵循课程标准,加强学生对三角函数与其他运算公式结合的的运算能力,巩固利用三角函数解决楼高的实际问题。

五、设计说明

1.切合学生认知水平,练习提升适度

通过对考点进行由浅入深整合,这可以让不同层次的学生都有不同的学习机会,绝大部分学生都能学到自己需要的知识。而且练习题难度层层深入,让学生容易接受,是他们逐步进入学习状态。教学过程环环相扣,整节课围绕教学目标,达到了较好的学习效果。

2.坚持练习和知识点归纳的相结合复习方式

单元复习课要注意练习和知识归纳兼顾。在这节课里,我先和学生一起把本章的知识框架图呈现出来;接着按照对考点进行分类的方式让学生巩固基础(考点1、考点2)。在三角函数的实际应用问题(考点3)中,同样采取归纳分类的方式,层次结构明晰,课堂衔接平滑,学生容易接受。最后再对本章内容进行全面的概述并完善知识框架图,使学生对本章知识有了系统的认识。

总而言之,本节课体现新课标的教学理念,对新课标下的新课堂的丰富内涵进行积极的探索与有益的尝试。突破了的传统教学模式,利用多媒体课件和微课的方式改进了问题的呈现方式,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标,实现了“以生为本教育”。

回顾与思考(第1课时)

一、教学内容

北师大版《义务教育教科书·数学》九年级下册第一章回顾与思考第一课时。

二、教材分析

(一)教材的地位与作用

本节课是本章的复习课,主要是让学生熟练掌握本章各知识点并能解决实际问题,同时逐步渗透“转化思想、数形结合思想、方程思想、从特殊到一般的思想、数学的建模思想。”加深学生对本章知识的理解,提升学生应用本章知识的能力。

(二)教学目标

1、以问题的形式梳理本章的内容,进一步掌握锐角三角函数的定义,并能熟练掌握特殊角的三角函数值。进一步会运用三角函数知识解直角三角形,并能解决与直角三角形有关的实际问题。

2、在练习过程中,进一步体会数形之间的联系,逐步学习利用数形结合的思想分析问题和解决问题。

3、通过本节课的学习,在熟练掌握知识的基础上提升解决实际问题能力,培养学习数学的兴趣。

(三)教学重点、难点

教学重点:能综合运用直角三角形的边角关系解决实际问题。

突出策略:通过例题讲解和练习的分析与知识归纳,加深学生对本章知识的理解。

教学难点:能将实际问题转化为数学问题,及时地把有关知识上升为数学经验。

突破策略:通过例题及练习的思考与分析提升学生的能力。

(四)教材处理

(1)为能更好地体现知识结构的完整性和系统性,本节课分为知识梳理、考点讲练以及总结归纳这样三部分。

(2)针对九年级学生的知识结构和心理特征,始终突出学生的主体地位。根据思维导图,以问题串、考点分类的形式对本章的知识要点进行回顾和思考,更深入的理解直角三角形的边角关系,掌握特殊角的三角函数值,并能用三角函数解直角三角形,能把简单的实际问题转化为数学问题。使学生真正成为知识的梳理者、问题的解决者、愉快的收获者。整个教学过程遵循学生的认知规律和思想规律和的和谐统一。

总之,教材处理力求在深挖直角三角形边角关系的内涵与外延;深化练习效用的过程中达到培养学生创新意识、实践能力,同时让学生充分感受到数学来源于生活又服务于生活。

三、教学方法与手段

(1)本节课在教法上体现教师的“启发引导”,帮助学生进行知识梳理;在学法上突出学生的“分类归纳”,帮助学生进行方法总结。

(2)借助多媒体课件,使师生之间具备更好的交互性。数学理论的表述往往是抽象的,而图形则以其生动、直观的形象展现于学生的面前,以帮助理解、记忆抽象的数学内容。

(3)通过微课,将利用直角三角函数测高问题从静态方案变为动态模拟,实现有形、有变化过程的“活”的图形的数形结合。抽象变为形象,使探索过程更形象、更逼真,以此激发学生的学习兴趣,激励学生探究。不仅改进了问题的呈现方式,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标。

四、教学程序

本节课设计了四个教学环节:知识梳理——考点讲练——归纳总结——布置作业。

第一环节 知识梳理

设计内容:总结归纳直角三角形的边、角相关系,以及本章基础知识点。

1、直角三角形三边的关系: 勾股定理.

2、直角三角形两锐角的关系:两锐角互余.

3、直角三角形边与角之间的关系:锐角三角函数

4、互余两角之间的三角函数关系:

同角之间的三角函数关系:

特殊角30°,45°,60°角的三角函数值。

6、解直角三角形。

7、三角函数的应用。

思维导图:

设计意图:通过知识归纳总结,让学生对本章知识点有了更全面、更清晰的认识和理解,通过微课,将利用直角三角函数应用的测高问题从静态方案变为动态模拟,为下一环节的教学打下了基础,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标。

第二环节 考点讲练

设计内容:

考点1:特殊角的三角函数值及其相关计算

1、cos30°的值等于( )

2、在△ABC中,若∠A、∠B满足 ,则∠C的大小是 ( )

3、计算:

设计意图:通过做几道练习题,巩固特殊角的三角函数值的基础目标,熟练应用三角函数值及其对应的锐角度数间的互换。

考点2:直角三角形的边角关系

4、在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=4,AC=3, 则sinB=( )

5、如图,A,B,C是小正方形的顶点,且每个小正方形的边长为1,则tan∠BAC的值为( )

6、在Rt△ABC中,∠C=90°,sinA= ,则tanB=( )

7、在△ABC中,BC=12,tanA= ,∠B=30°,求AC和AB的长。

设计意图:巩固基本解题能力,熟练应用直角三角形的边角关系求解,渗透数形结合思想、转化思想。

考点3:锐角三角形的实际应用

类型一:“背对背”型(在三角形内作高)

8、如果货船在A岛南偏东60°的B处由东向西直线航行80海里,到达了该岛的南偏西45 的G处,问航行中离该岛最近的距离是多少?

9、如图,无人机在空中C处测得地面A、B两点的俯角分别为60°,45°,如果无人机距地面高度CD为 米,点A、D、E在同一水平直线上,则A、B两点间的距离是多米?

类型二:“母子型”(在三角形外作高)

10、如图,甲、乙两座建筑物的水平距离BC为78米,从甲的顶部A处测得乙的顶部D处的俯角为48°,测得底部C处的俯角为58°,求甲、乙建筑物的高度AB和DC(结果取整数,tan48°≈1.11,tan58°≈1.60).

11、为了计算湖中小岛上凉亭P到岸边公路l的距离,某数学兴趣小组在公路l上的点A处,测得凉亭P在北偏东60°的方向上;从A处向正东方向行走200米,到达公路l上的点B处,再次测得凉亭P在北偏东45°的方向上,如图所示.求凉亭P到公路l的距离.

设计意图: 通过对三角函数的应用进行分类的方式让学生明晰本章的重点内容。增强学生对问题的分析能力,能根据具体问题情景及已知条件,根据需要作出辅助线,联系三角函数解题;增强学生将实际问题转化为数学问题能力,使学生的解题能力都能到了巩固和提高,渗透“数形结合思想、转化思想、方程思想、”等思想方法。

第三环节 归纳与总结

设计内容:师生互相交流总结本章的知识要点,以及知识点之间的联系,一起构建本章知识框架图。

设计意图:通过学生对本节课所学内容的归纳、总结,加深学生对“直角三角形的边角关系”的认识和理解。通过框架图不断完善,清晰展现本章知识点之间的内在联系。明确解题中需要把实际问题转化为数学问题,数形结合思想、转化思想。对整个课堂的学习过程进行反思,促进理解,提高认识水平,从而促进数学观点的形成和发展,更好地进行知识建构,实现良性循环。培养学生自我反馈、自主发展的意识。

第四环节 作业布置

设计内容:A组 复习题3、6、9、12、16题

B组 复习题3、6、9、12、19题

C组 复习题3、6、9、11、16题、选作题

1、在Rt△ABC中, ∠C=90°,如果sinA,cosB是方程 的两实根,求m的值和∠A的度数是多少?

2、如图所示,A、B两地之间有一条河,原来从A地到B地需要经过DC,沿折线A→D→C→B到达,现在新建了桥EF,可直接沿直线AB从A地到达B地.已知BC=11km,∠A=45°,∠B=37°.

桥DC和AB平行,则现在从A地到达B地可比原来少走多少路程?(结果精确到0.1km.参考数据:,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80)

设计意图;在布置练习题时,坚持 “不同学生有不同的学习需要”的原则,设计三层次练习题,使每个学生都能得到相应的提升,体现了因材施教的教学原则。使每一个教学环节都严格的遵循课程标准,加强学生对三角函数与其他运算公式结合的的运算能力,巩固利用三角函数解决楼高的实际问题。

五、设计说明

1.切合学生认知水平,练习提升适度

通过对考点进行由浅入深整合,这可以让不同层次的学生都有不同的学习机会,绝大部分学生都能学到自己需要的知识。而且练习题难度层层深入,让学生容易接受,是他们逐步进入学习状态。教学过程环环相扣,整节课围绕教学目标,达到了较好的学习效果。

2.坚持练习和知识点归纳的相结合复习方式

单元复习课要注意练习和知识归纳兼顾。在这节课里,我先和学生一起把本章的知识框架图呈现出来;接着按照对考点进行分类的方式让学生巩固基础(考点1、考点2)。在三角函数的实际应用问题(考点3)中,同样采取归纳分类的方式,层次结构明晰,课堂衔接平滑,学生容易接受。最后再对本章内容进行全面的概述并完善知识框架图,使学生对本章知识有了系统的认识。

总而言之,本节课体现新课标的教学理念,对新课标下的新课堂的丰富内涵进行积极的探索与有益的尝试。突破了的传统教学模式,利用多媒体课件和微课的方式改进了问题的呈现方式,更使教学更富有趣味性、生动性和互动性,从而激发学生的主动参与热情,更好的实现教学目标,实现了“以生为本教育”。