第三单元9 复活(节选) 同步练习(含解析)统编版(部编版)选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元9 复活(节选) 同步练习(含解析)统编版(部编版)选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-23 23:05:40 | ||

图片预览

文档简介

8 复活(节选)

基础过关

阅读下面的文字,完成1—3题。

金庸的小说蕴含着丰富的中国传统文化的内容。他的小说武侠其表,世情其里,通过对众多武林人物的描绘,展现出历史和社会的百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的 ,活泼轻松又启人深思。作者以“义”为核心,寓文化于武技,借武技较量写出中华文化的内在精神,又借传统文化来阐释武功修养乃至人生哲理,做到互为启发, 。与这种对传统文化的浸润、萃取相交织的,却是金庸小说的现代精神。这也是金庸小说超越传统武侠小说、赢得一代又一代读者的重要原因。比如,对于旧式武侠小说“快意恩仇”的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对 ,反对滥杀无辜。《射雕英雄传》里郭靖报完仇之后的复杂心情就是有力的证明。再有,在我们这个多民族的国家中,怎样看待历史上的民族关系,挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品具备有没有现代思想、现代精神的一个标志。金庸的民族平等、融合思想,在其小说中表现得非常明显。此外,金庸小说中的人生理想、道德观念也是 的。虽然他写的是古代社会中的故事,但是其笔下主人公的人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式,( ),而是渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗黑暗腐败的官府,反抗不合理的礼法习俗,具有鲜明的个性。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.一得之见 相辅相成 小肚鸡肠 自成一家

B.一得之见 相得益彰 睚眦必报 自成一家

C.真知灼见 相辅相成 小肚鸡肠 与众不同

D.真知灼见 相得益彰 睚眦必报 与众不同

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品有没有现代精神、现代思想的一个标志。

B.能不能挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品有没有现代思想、现代精神的一个标志。

C.挣脱狭隘的民族观念的束缚,是考察作品有没有具备现代思想、现代精神的一个标志。

D.能不能挣脱狭隘的民族观念的束缚,是考察作品具备有没有现代精神、现代思想的一个标志。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.威福、子女、玉帛这类封建价值观念也不是体现着他们的人生理想

B.威福、子女、玉帛这类封建价值观念也不是他们的人生理想

C.人生理想也不是体现着威福、子女、玉帛这类封建价值观念

D.也不是威福、子女、玉帛这类封建价值观念的人生理想

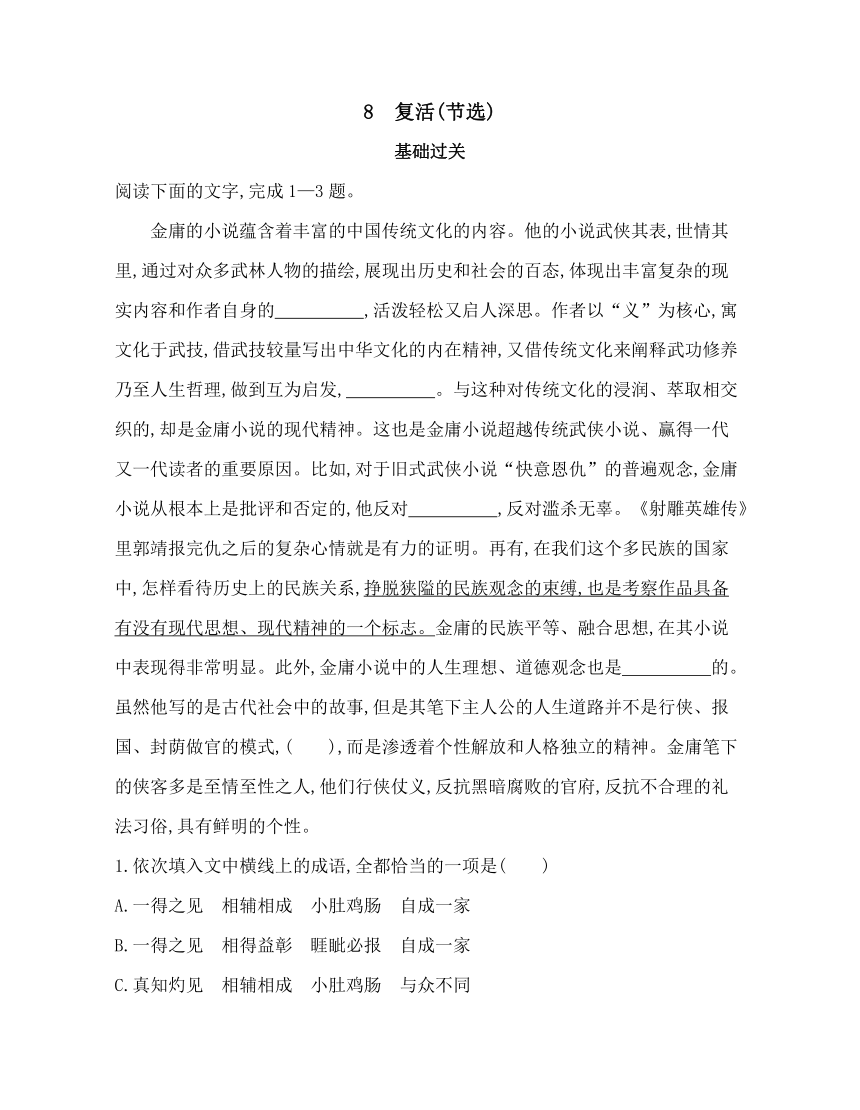

4.下面是某教师给高中学生列出的学习流程图,请把这个流程图转写成一段话。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过70个字。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过12个字。

抑郁症并非伤春悲秋者的专利,它是① ,不分男女老幼,不管地位高低。目前,抑郁症这种心理疾病的成因并无定论,一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的,哈佛医学专家则认为,② ,包括大脑对于心境的错误调节、基因易损性、生活中的压力、药物和药物使用问题等。我国的一些专家也认为,抑郁症不单纯是③ ,还和某些人体器官、组织结构发生病理性改变有关。

6.请根据下列两种情境,以“眼睛”为重点扩写一段话。

情境一 讲台前 老师 眼睛

情境二 师生惜别时 师生们 眼睛

7.阅读下面的材料,完成问题。

一位文学教授在给学生介绍俄国批判现实主义文学时,将教室的窗帘全部拉上,点起了一支蜡烛,说,这是普希金;然后他又点起一支蜡烛,说,这是果戈理;接着他把教室的日光灯拉亮了,说,这是契诃夫;最后,他拉开窗帘,阳光洒满教室,他说,这就是托尔斯泰。

请概括这位教授对俄国批判现实主义文学的两个主要观点。

片段读写练

一、阅读下面的语段,回答问题。

曾经让我激动的小说可真不少,其中当然有托尔斯泰的《复活》和《安娜·卡列尼娜》。而后来,我怎么就那么强烈地喜欢上了海明威 他那貌似枯槁的短句竟有那么丰腴的蕴藏,我甚至感到全世界的作家数他最有魅力。还有总是穿了破衣服拍照的福克纳,还有鲁尔弗,还有日本的川端康成,在图书馆里吸了一辈子灰尘的博尔赫斯……托尔斯泰怎么竟显得模糊了 曾经“看山是山,看水是水”,后来却“看山不是山,看水不是水”,现在终于又“看山是山,看水是水”了。仔细想想,大师是谁,海明威还是福克纳 川端康成还是谷崎润一郎 心里忽然明白过来,真正的大师应该是托尔斯泰,那个长着大胡子,身穿布衣,经常和农民一起耙草的伟大的托尔斯泰。

1.根据文段内容,简要说明作者对托尔斯泰的认识的变化过程。

二、阅读托尔斯泰《穷苦人》选段,回答问题。

旧式的木制钟嘶哑地敲过了十点、十一点……丈夫还是没有回来。冉娜更担心了。丈夫从不顾及自己的身体,时常冒着严寒在风浪中打鱼。他们从早忙到晚,又怎样呢 一家人勉强糊口而已。孩子们连鞋都穿不上,不管夏天还是冬天,都光着脚跑路。吃的不是白面包,就是黑面包也不够吃;下饭的只有鱼。“咳,总算命好,孩子们没灾没病。没有什么可抱怨的。”冉娜这样想到,又留心听着风暴的呼啸。“他在哪儿呢 上帝保佑他,救救他,可怜他吧!”她一边说,一边画着十字。

2.这段文字主要运用了什么手法来表现人物 写出了人物什么样的性格特点

三、阅读茨威格《列夫·托尔斯泰》选段,回答问题。

这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留着愚钝和压抑:在他脸上找不到一点儿奋发向上的灵气,找不到精神光彩,找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种像大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇。他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。从青年时代起,托尔斯泰就深深意识到自己这副嘴脸是不讨人喜欢的。他说,他讨厌任何对他长相所抱有的幻想。

3.如何理解“不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢”的含意。

四、阅读下面的文字,回答问题。

坚守良知的翻译家草婴

自1942年始,草婴就与苏俄文学结下了不解之缘。20世纪50年代末,中苏关系的变化波及苏俄文学的译介工作。

……

20世纪60年代中期,草婴计划翻译托尔斯泰的全部作品。但很快“文化大革命”开始,草婴被定为“苏修特务”,到“五七”干校劳动改造。“文化大革命”结束后,草婴坚决放弃出版社的领导岗位,执着于托尔斯泰作品的翻译。托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,鲁迅、茅盾、瞿秋白、巴金等作家先后介绍过托尔斯泰的生平、哲学思想、人生观等。托尔斯泰几部有影响的长篇小说也有了中文译本,但大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多。托尔斯泰的作品采用现实主义表现手法,思想深刻,特别是作品中对人的精神世界细致而深刻的探索与草婴的气质特别契合,语言文字不崇尚华丽,风格也与草婴比较接近。1978年至1998年,历时20年,草婴以一人之力完成了400万字的《托尔斯泰小说全集》的翻译。除了草婴,世界上还没有哪个翻译家译完了博大精深的《托尔斯泰小说全集》。草婴说:“20年翻译托尔斯泰小说,最大的收获是让我触摸到了一个高尚的心灵。”1987年苏联作家协会授予草婴“高尔基文学奖”。草婴是唯一获此奖的中国作家。可以说,草婴是中国读者了解俄罗斯文学的一扇窗户。

(摘编自柯琳娟、杜雅萍《草婴传》)

4.草婴为什么选择翻译托尔斯泰的作品 请结合文本内容简要分析。

五、微写作。

5.聂赫留朵夫与玛丝洛娃见面后,接下来的故事会怎样发展呢 请结合文本进行合理的联想和想象,写一段文字,300字左右。

模拟试题练

阅读下面文字,回答问题。(15分)

列夫·托尔斯泰(节选)

茨威格

①他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

②因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么 就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗 这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

③突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都做过无可置疑的描述。

④这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

⑤亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

⑥具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(有删改)

1.下列对选文内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.第①段抓住托尔斯泰面部多毛、须发浓密的特征反复描写,不但不给人以啰唆之感,反而一下子让读者对托翁的面部特征产生深刻的印象。这就是浓墨重彩的描绘所产生的艺术效果。

B.第⑤段中,“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”一句点明前文写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是为了反衬他灵魂的高贵,这是欲扬先抑的写作手法。

C.本文通过肖像描写揭示了托尔斯泰形貌的矛盾统一,人生追求、人生态度与自己阶级身份的矛盾统一。可以说,他既是伟大的,又是可笑的。

D.本文细致地描摹了一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。

2.选文第①段中对托尔斯泰外貌的描写,主要运用了什么修辞手法 有什么效果 试举例说明。(6分)

3.选文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;另一方面又说“他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福”。这是否前后矛盾 请根据你对托尔斯泰的了解,谈谈你的看法。(6分)

高考真题练

文学类文本阅读之赏析小说的叙事技巧

小说的表达方式多种多样,表现手法更是灵活多变,有散文式的背景描绘,有特写般的人物刻画,有戏剧般尖锐激烈的矛盾冲突,有诗一般的意境。就高考命题而言,小说作为一种叙事文体,命题者往往更注重考查其叙事技巧、描写技巧和语言艺术等方面的内容。

(2019浙江,节选)阅读下面的文字,完成1—2题。(10分)

呼兰河传(节选)

萧 红

邻居家磨房里边住着冯歪嘴子。

那磨房的窗子临着我家的后园。我家的后园四周的墙根上,都种着倭瓜、西葫芦或是黄瓜等类会爬蔓子的植物;倭瓜爬上墙头了,在墙头上开起花来了,有的竟越过了高墙爬到街上去,向着大街开了一朵火黄的黄花。

因此那磨房的窗子上,也就爬满了那顶会爬蔓子的黄瓜了。黄瓜的小细蔓,细得像银丝似的,太阳一来了的时候,那小细蔓闪眼湛亮,那蔓梢干净得好像用黄蜡抽成的丝子,一棵黄瓜秧上伸出来无数的这样的丝子。丝蔓的尖顶每棵都是掉转头来向回卷曲着,好像是说它们虽然勇敢,大树,野草,墙头,窗棂,到处的乱爬,但到底它们也怀着恐惧的心理。

太阳一出来了,那些在夜里冷清清的丝蔓,一变而为温暖了。于是它们向前发展的速率更快了,好像眼看着那丝蔓就长了,就向前跑去了。因为种在磨房窗根下的黄瓜秧,一天爬上了窗台,两天爬上了窗棂,等到第三天就在窗棂上开花了。

再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了。

后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了。

从此那磨房里边的磨倌就见不着天日了。磨房就有一张窗子,而今被黄瓜掩遮得风雨不透。从此那磨房里黑沉沉的,园里,园外,分成两个世界了。冯歪嘴子就被分到花园以外去了。

但是从外边看起来,那窗子实在好看,开花的开花,结果的结果。满窗是黄瓜了。

还有一棵倭瓜秧,也顺着磨房的窗子爬到房顶去了,就在房檐上结了一个大倭瓜。那倭瓜不像是从秧子上长出来的,好像是由人搬着坐在那屋瓦上晒太阳似的。实在好看。

夏天,我在后园玩的时候,冯歪嘴子就喊我,他向我要黄瓜。

我就摘了黄瓜,从窗子递进去。那窗子被黄瓜秧封闭得严密得很,冯歪嘴子用手扒开那满窗的叶子,从一条小缝中伸出手来把黄瓜拿进去。

有时候,他停止了打他的梆子。他问我,黄瓜长了多大了 西红柿红了没有 他与这后园只隔了一张窗子,就像关着多远似的。

祖父在园子里的时候,他和祖父谈话。他说拉着磨的小驴,驴蹄子坏了,一走一瘸。祖父说请个兽医给它看看。冯歪嘴子说,看过了,也不见好。祖父问那驴吃的什么药 冯歪嘴子说是吃的黄瓜子拌高粱醋。

冯歪嘴子在窗里,祖父在窗外,祖父看不见冯歪嘴子,冯歪嘴子看不见祖父。

有的时候,祖父走远了,回屋去了,只剩下我一个人在磨房的墙根下边坐着玩,我听到了冯歪嘴子还说:

“老太爷今年没下乡去看看哪!”

有的时候,我听了这话,我故意的不出声,听听他往下还说什么。

有的时候,我心里觉得可笑,忍也不能忍住,我就跳了起来了,用手敲打着窗子,笑得我把窗上挂着的黄瓜都敲打掉了。而后我一溜烟地跑进屋去,把这情形告诉了祖父。祖父也一样和我似的,笑得不能停了,眼睛笑出眼泪来。但是总是说,不要笑啦,不要笑啦,看他听见。有的时候祖父竟把后门关起来再笑。祖父怕冯歪嘴子听见了不好意思。

秋天,大榆树的叶子黄了,墙头上的狗尾草干倒了,园里一天一天地荒凉起来了。

这时候冯歪嘴子的窗子也露出来了。因为那些纠缠缠的黄瓜秧也都蔫败了,舍弃了窗棂而脱落下来了。

于是站在后园里就可看到冯歪嘴子,扒着窗子就可以看到在拉磨的小驴。那小驴竖着耳朵,戴着眼罩。走了三五步就响一次鼻子,每一抬脚那只后腿就有点瘸,每一停下来,小驴就用三条腿站着。

冯歪嘴子说小驴的一条腿坏了。

这窗子上的黄瓜秧一干掉了,磨房里的冯歪嘴子就天天可以看到的。

冯歪嘴子喝酒了,冯歪嘴子睡觉了,冯歪嘴子打梆子了,冯歪嘴子拉胡琴了,冯歪嘴子唱唱本了,冯歪嘴子摇风车了。只要一扒着那窗台,就什么都可以看见的。

一到了秋天,新鲜粘米一下来的时候,冯歪嘴子就三天一拉磨,两天一拉粘糕。黄米粘糕,撒上大云豆。一层黄,一层红,黄的金黄,红的通红。三个铜板一条,两个铜板一片的用刀切着卖。愿意加红糖的有红糖,愿意加白糖的有白糖。加了糖不另要钱。

冯歪嘴子推着单轮车在街上一走,小孩子们就在后边跟了一大帮,有的花钱买,有的围着看。

祖父最喜欢吃这粘糕,母亲也喜欢,而我更喜欢。母亲有时让老厨子去买,有的时候让我去买。

不过买了来是有数的,一人只能吃手掌那么大的一片,不准多吃,吃多了怕不能消化。

祖父一边吃着,一边说够了够了,意思是怕我多吃。母亲吃完了也说够了,意思是怕我还要买。其实我真的觉得不够,觉得再吃两块也还不多呢!不过经别人这样一说,我也就没有什么办法了,也就不好意思喊着再去买,但是实在话是没有吃够的。

当我在大门外玩的时候,推着单轮车的冯歪嘴子总是在那块粘糕上切下一片来送给我吃,于是我就接受了。

当我在院子里玩的时候,冯歪嘴子一喊着“粘糕”“粘糕”地从大墙外经过,我就爬上墙头去了。

因为西南角上的那段土墙,因为年久了出了一个豁,我就扒着那墙豁往外看着。果然冯歪嘴子推着粘糕的单轮车由远而近了。来到我的旁边,就问着:

“要吃一片吗 ”

而我也不说吃,也不说不吃。但我也不从墙头上下来,还是若无其事地呆在那里。

冯歪嘴子把车子一停,于是切好一片粘糕送上来了。

(选自《呼兰河传》第七章,有删改)

1.简析文中画线部分的语言特点。(4分)

2.分析本文叙述上的特征。(6分)

答案全解全析

基础过关练

1.D (1)真知灼见:正确而透彻的见解。一得之见:谦辞,称自己对于某一个问题的见解。根据语境可知,应选用“真知灼见”。(2)相得益彰:互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。相辅相成:互相补充,互相配合。结合“做到互为启发”分析可知,应选用“相得益彰”。(3)睚眦必报:像被人瞪了一眼那样极小的仇恨也一定要报复,形容心胸极其狭窄。小肚鸡肠:形容气量狭小,只计较小事,不顾大局。根据语境可知,应选用“睚眦必报”。(4)自成一家:在某种学问上或技艺上有独创的见解或独特的做法,能自成体系。与众不同:跟一般人不一样,指人的性格、行为等独具特色。结合后文“虽然他写的……人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式”分析可知,应选用“与众不同”。

2.B 画线句子有两处语病:①“有没有”使句子存在“一面对两面”的问题;②“具备”与“有没有”语意重复。综合分析,B项修改最恰当。

3.C 结合前后语境分析可知,所补写的分句应与“人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式”结构一致,并与其后的分句构成“不是……而是……”的并列关系,只有C项符合这两个条件,故选C。

4.答案 高中学生,首先应通过自学发现问题,然后以问题为引导,展开讨论或听课学习,由此发现规律,之后在练习中加以运用,再次发现问题,巩固对规律的掌握。

解析 解答此类题,首先要看清题目要求,明确陈述对象是什么;其次把握概念间的关系,方框里的词语属于关键概念,是流程中的关键环节,不能遗漏,箭头指示着事件发展的趋势或动作行为的走向。

5.答案 ①每个人都可能得的心理疾病 ②抑郁症的成因有很多 ③由心理问题造成的

解析 ①处,根据后面的“不分男女老幼,不管地位高低”“抑郁症这种心理疾病”可得出答案。②处,根据前面的“一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的”以及后面的“包括大脑对于心境的错误调节……药物和药物使用问题等”可得出答案。③处,根据前面的“一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的”“我国的一些专家也认为,抑郁症不单纯是”可得出答案。

6.答案 (示例)情境一:

讲台前,站立着我崇敬的老师。真希望永远与老师的那双眼睛对望。因为在那双眼睛里,燃烧着对生活的深刻理解,闪烁着知识与智慧的光芒;在那双眼睛里,我看得见对我的哪怕是很小的一点进步的肯定,也看得见对我偶然犯下的过错的宽容。和这样的眼睛对望,即使在雨天,我也会感到头上的天空,是永恒的蓝!

情境二:

就要走了,曾经围绕着老师飞来飞去的小鸟们,就要飞走了。一瞬间,我们的眼睛湿润了。透过泪雾,再一次与老师那饱含深情的眼睛对望。我猛然发现,老师那双曾经炯炯有神的眼睛里,竟有着那么多疲累,那么多牵挂,这是我从来不曾见过的!望着望着,我不由得哽咽了起来:老师,对不起!只因为那时的我对知识的攫取过于贪婪,竟没有想过,您也不是钢铁铸成的!

解析 情境一,可以写上课时老师的眼睛,闪烁着智慧的光芒,流露出殷切的期盼;也可以写考试时老师的眼睛,犀利的目光、负责的眼神;等等。情境二,可以写含泪的“眼睛”,流露出不舍;也可以写含情的“眼睛”,传递出祝福;等等。扩写时要注意联系实际生活展开联想和想象。

7.答案 ①俄国批判现实主义文学为黑暗中的俄国带来了光明;②托尔斯泰是俄国最伟大的批判现实主义大师。

解析 解答本题,要站在材料中文学教授授课的角度进行分析。由“将教室的窗帘全部拉上”可知,教室是黑暗的,象征黑暗的俄国;教授介绍四位俄国批判现实主义大师时,先点起一支蜡烛,又点起一支蜡烛,接着拉开日光灯,最后拉开窗帘让阳光洒满教室,说明俄国批判现实主义文学为黑暗中的俄国带来了光明。介绍托尔斯泰时,教授拉开窗帘,让“阳光洒满教室”,由此可推知,教授认为托尔斯泰是俄国最伟大的批判现实主义大师。

片段读写练

1.答案 曾经喜欢托尔斯泰,后来喜欢上海明威等人,于是对托尔斯泰产生了怀疑,再后来终于明白了托尔斯泰才是真正的大师。

解析 首先在文中找到体现“我”的认识变化的语句,如“曾经让我激动……”“托尔斯泰怎么竟显得模糊了”“心里忽然明白过来……”等;然后据此概括出答案即可。

2.答案 (1)主要运用了心理描写来表现人物。

(2)表现了冉娜善良、勤劳、知足的性格特点,她关心丈夫、操心孩子,希望孩子健康,祈祷丈夫平安,是一个典型的贤妻良母的形象。

解析 第一问,由“冉娜这样想到”可以看出文段主要运用了心理描写来刻画人物形象。第二问,找出心理描写的具体内容,据此概括人物的性格特点即可。

3.答案 托尔斯泰面容平庸,但很有智慧。(意思对即可)

解析 这句话运用了比喻的修辞手法,理解其含意不能停留在对其字面意思的理解上,而是要结合文段内容挖掘其深层含意。这句话强调托尔斯泰的脸不是“庙堂”,而是“囚牢”,联系前后文分析可知,这是在说托尔斯泰面容平庸;而“传播智慧”“禁锢思想”又暗示了托尔斯泰非常有智慧。

4.答案 ①托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,值得翻译;②托尔斯泰有影响力的作品的中文译文大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多,需要翻译;③托尔斯泰作品的思想、风格等与草婴的气质特别契合,适合草婴翻译。(意思对即可)

解析 由“托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,鲁迅、茅盾、瞿秋白、巴金等作家先后介绍过托尔斯泰的生平、哲学思想、人生观等”可得出第①点。由“托尔斯泰几部有影响的长篇小说也有了中文译本,但大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多”可得出第②点。由“托尔斯泰的作品采用现实主义表现手法,思想深刻,特别是作品中对人的精神世界细致而深刻的探索与草婴的气质特别契合,语言文字不崇尚华丽,风格也与草婴比较接近”可得出第③点。

5.写作指导 可以从两个人物的心理入手,进行合理的联想和想象。例如,我们可以想象,聂赫留朵夫看到玛丝洛娃的状态后悔恨不已,思考自己应该如何补偿;可以想象,聂赫留朵夫见到玛丝洛娃以后,发现她已不是当年自己喜欢的那个姑娘了,内心很失望,经过一番挣扎,决定不辞而别;可以想象,玛丝洛娃回忆起两人过往的经历,幻想着聂赫留朵夫救她出去以后两人过上幸福的生活;等等。

模拟试题练

1.C “他既是伟大的,又是可笑的”不是作者要表达的本意。

2.答案 主要运用了夸张、比喻的修辞手法。极为生动形象地表现了托尔斯泰目光的敏锐、犀利,能引起读者丰富的想象和联想。如“宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发……犹如卷起的滔滔白浪的大胡子”等,这些描写,不仅使托尔斯泰的外貌特征给人留下了鲜明深刻的印象,而且让人产生了丰富的想象和联想。

解析 解答本题,需要回归文本,找到关键信息,由“遮住了皱似树皮的黝黑脸膛”“眉毛像纠缠不清的树根”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上”“犹如卷起的滔滔白浪的大胡子”等内容可以看出,主要运用了夸张和比喻的修辞手法。运用这些手法主要是为了突出人或事物的本质特征,从而引起读者丰富的想象和联想,这里主要是为了突出托尔斯泰须发茂密的特点,让读者对托尔斯泰的容貌产生极其深刻的印象。

3.答案 不矛盾。“能够看清真相的人”可以成为整个世界及其知识财富的主人,自然是幸福的;但“能够看清真相的人”又常常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是加倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人世间种种罪恶的原因,并试图通过毕生努力去改变这一切,但事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中,这样的经历便可说明这一点。

解析 我们要联系现实去思考问题,任何事物都不是绝对的,都有其两面性,“幸福”也是如此。由文本可以看出,托尔斯泰能够成为整个世界及其知识财富的主人,这是大家所期盼的,从这一点看,托尔斯泰无疑是幸福的;“作为一个始终具有善于观察……那就是属于自己的那一份幸福”这句话充分表达了智者的痛苦,看透了一切并试图去改变,但总是事与愿违,这是托尔斯泰最大的痛苦。解答本题,可以从上面的角度去探究。

高考真题练

1.答案 ①使用拟人修辞手法,写出黄瓜蔓蓬勃的生命活力。

②句式上长短交错,使语言生动活泼。

③每句都用“了”字,反复强调黄瓜生长迅速。

④语调轻快,传达出叙述者的喜悦之情。

解析 赏析句子,首先要指出句子运用的手法,然后结合具体内容分析是如何运用该手法的,最后指出运用该手法有什么表达效果或表达了什么情感。“一天爬上了窗台,两天爬上了窗棂”,使用拟人的修辞手法,写出了黄瓜蔓蓬勃的生命力。“再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了”,句式长短交错,使语言生动活泼。“……快了”“……长了”“……跑去了”“……开花了”等,每句都用“了”字,反复强调黄瓜生长迅速。“后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了”,语调轻快,传达出叙述者的喜悦之情。

2.答案 ①用第一人称,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,细腻、生动、传神。

解析 分析文本的叙述特征可从叙述的人称、视角、顺序、节奏、腔调等方面入手,如叙述的视角,孩子的视角,天真有趣,活泼美好;叙述的顺序,时间顺序,脉络清晰;叙述的节奏,散文化倾向,节奏舒缓;等等。

答题角度

(1)叙述方式:顺序、倒叙、插叙、补叙、平叙。

(2)叙述人称及视角:

第一人称:给人真实感,令人信服,便于直抒胸臆。

第二人称:给人以亲切感,便于交流感情,便于强烈呼告。

第三人称:视野开阔,不受时空限制,灵活自由,便于客观描述。

视角:全知全能视角、有限视角。

(3)情节安排技巧:线索、悬念、伏笔、照应、铺垫、抑扬等。

(4)叙述技巧:对话、心理、回忆、叙述与写景结合、回忆与现实交织、采用寓言的形式等。

基础过关

阅读下面的文字,完成1—3题。

金庸的小说蕴含着丰富的中国传统文化的内容。他的小说武侠其表,世情其里,通过对众多武林人物的描绘,展现出历史和社会的百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的 ,活泼轻松又启人深思。作者以“义”为核心,寓文化于武技,借武技较量写出中华文化的内在精神,又借传统文化来阐释武功修养乃至人生哲理,做到互为启发, 。与这种对传统文化的浸润、萃取相交织的,却是金庸小说的现代精神。这也是金庸小说超越传统武侠小说、赢得一代又一代读者的重要原因。比如,对于旧式武侠小说“快意恩仇”的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对 ,反对滥杀无辜。《射雕英雄传》里郭靖报完仇之后的复杂心情就是有力的证明。再有,在我们这个多民族的国家中,怎样看待历史上的民族关系,挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品具备有没有现代思想、现代精神的一个标志。金庸的民族平等、融合思想,在其小说中表现得非常明显。此外,金庸小说中的人生理想、道德观念也是 的。虽然他写的是古代社会中的故事,但是其笔下主人公的人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式,( ),而是渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗黑暗腐败的官府,反抗不合理的礼法习俗,具有鲜明的个性。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.一得之见 相辅相成 小肚鸡肠 自成一家

B.一得之见 相得益彰 睚眦必报 自成一家

C.真知灼见 相辅相成 小肚鸡肠 与众不同

D.真知灼见 相得益彰 睚眦必报 与众不同

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品有没有现代精神、现代思想的一个标志。

B.能不能挣脱狭隘的民族观念的束缚,也是考察作品有没有现代思想、现代精神的一个标志。

C.挣脱狭隘的民族观念的束缚,是考察作品有没有具备现代思想、现代精神的一个标志。

D.能不能挣脱狭隘的民族观念的束缚,是考察作品具备有没有现代精神、现代思想的一个标志。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.威福、子女、玉帛这类封建价值观念也不是体现着他们的人生理想

B.威福、子女、玉帛这类封建价值观念也不是他们的人生理想

C.人生理想也不是体现着威福、子女、玉帛这类封建价值观念

D.也不是威福、子女、玉帛这类封建价值观念的人生理想

4.下面是某教师给高中学生列出的学习流程图,请把这个流程图转写成一段话。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过70个字。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过12个字。

抑郁症并非伤春悲秋者的专利,它是① ,不分男女老幼,不管地位高低。目前,抑郁症这种心理疾病的成因并无定论,一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的,哈佛医学专家则认为,② ,包括大脑对于心境的错误调节、基因易损性、生活中的压力、药物和药物使用问题等。我国的一些专家也认为,抑郁症不单纯是③ ,还和某些人体器官、组织结构发生病理性改变有关。

6.请根据下列两种情境,以“眼睛”为重点扩写一段话。

情境一 讲台前 老师 眼睛

情境二 师生惜别时 师生们 眼睛

7.阅读下面的材料,完成问题。

一位文学教授在给学生介绍俄国批判现实主义文学时,将教室的窗帘全部拉上,点起了一支蜡烛,说,这是普希金;然后他又点起一支蜡烛,说,这是果戈理;接着他把教室的日光灯拉亮了,说,这是契诃夫;最后,他拉开窗帘,阳光洒满教室,他说,这就是托尔斯泰。

请概括这位教授对俄国批判现实主义文学的两个主要观点。

片段读写练

一、阅读下面的语段,回答问题。

曾经让我激动的小说可真不少,其中当然有托尔斯泰的《复活》和《安娜·卡列尼娜》。而后来,我怎么就那么强烈地喜欢上了海明威 他那貌似枯槁的短句竟有那么丰腴的蕴藏,我甚至感到全世界的作家数他最有魅力。还有总是穿了破衣服拍照的福克纳,还有鲁尔弗,还有日本的川端康成,在图书馆里吸了一辈子灰尘的博尔赫斯……托尔斯泰怎么竟显得模糊了 曾经“看山是山,看水是水”,后来却“看山不是山,看水不是水”,现在终于又“看山是山,看水是水”了。仔细想想,大师是谁,海明威还是福克纳 川端康成还是谷崎润一郎 心里忽然明白过来,真正的大师应该是托尔斯泰,那个长着大胡子,身穿布衣,经常和农民一起耙草的伟大的托尔斯泰。

1.根据文段内容,简要说明作者对托尔斯泰的认识的变化过程。

二、阅读托尔斯泰《穷苦人》选段,回答问题。

旧式的木制钟嘶哑地敲过了十点、十一点……丈夫还是没有回来。冉娜更担心了。丈夫从不顾及自己的身体,时常冒着严寒在风浪中打鱼。他们从早忙到晚,又怎样呢 一家人勉强糊口而已。孩子们连鞋都穿不上,不管夏天还是冬天,都光着脚跑路。吃的不是白面包,就是黑面包也不够吃;下饭的只有鱼。“咳,总算命好,孩子们没灾没病。没有什么可抱怨的。”冉娜这样想到,又留心听着风暴的呼啸。“他在哪儿呢 上帝保佑他,救救他,可怜他吧!”她一边说,一边画着十字。

2.这段文字主要运用了什么手法来表现人物 写出了人物什么样的性格特点

三、阅读茨威格《列夫·托尔斯泰》选段,回答问题。

这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影,滞留着愚钝和压抑:在他脸上找不到一点儿奋发向上的灵气,找不到精神光彩,找不到陀思妥耶夫斯基眉宇之间那种像大理石穹顶一样缓缓隆起的非凡器宇。他的面容没有一点儿光彩可言。谁不承认这一点谁就没有讲真话。无疑,这张脸平淡无奇,障碍重重,没法弥补,不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢;这张脸蒙昧阴沉,郁郁寡欢,丑陋可憎。从青年时代起,托尔斯泰就深深意识到自己这副嘴脸是不讨人喜欢的。他说,他讨厌任何对他长相所抱有的幻想。

3.如何理解“不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢”的含意。

四、阅读下面的文字,回答问题。

坚守良知的翻译家草婴

自1942年始,草婴就与苏俄文学结下了不解之缘。20世纪50年代末,中苏关系的变化波及苏俄文学的译介工作。

……

20世纪60年代中期,草婴计划翻译托尔斯泰的全部作品。但很快“文化大革命”开始,草婴被定为“苏修特务”,到“五七”干校劳动改造。“文化大革命”结束后,草婴坚决放弃出版社的领导岗位,执着于托尔斯泰作品的翻译。托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,鲁迅、茅盾、瞿秋白、巴金等作家先后介绍过托尔斯泰的生平、哲学思想、人生观等。托尔斯泰几部有影响的长篇小说也有了中文译本,但大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多。托尔斯泰的作品采用现实主义表现手法,思想深刻,特别是作品中对人的精神世界细致而深刻的探索与草婴的气质特别契合,语言文字不崇尚华丽,风格也与草婴比较接近。1978年至1998年,历时20年,草婴以一人之力完成了400万字的《托尔斯泰小说全集》的翻译。除了草婴,世界上还没有哪个翻译家译完了博大精深的《托尔斯泰小说全集》。草婴说:“20年翻译托尔斯泰小说,最大的收获是让我触摸到了一个高尚的心灵。”1987年苏联作家协会授予草婴“高尔基文学奖”。草婴是唯一获此奖的中国作家。可以说,草婴是中国读者了解俄罗斯文学的一扇窗户。

(摘编自柯琳娟、杜雅萍《草婴传》)

4.草婴为什么选择翻译托尔斯泰的作品 请结合文本内容简要分析。

五、微写作。

5.聂赫留朵夫与玛丝洛娃见面后,接下来的故事会怎样发展呢 请结合文本进行合理的联想和想象,写一段文字,300字左右。

模拟试题练

阅读下面文字,回答问题。(15分)

列夫·托尔斯泰(节选)

茨威格

①他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树皮的黝黑脸膛,一根根迎风飘动,颇有长者风度。宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖。一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。像米开朗琪罗画的摩西一样,托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。

②因此,那些第一次见到他的人,一开始都无一例外地感到失望。他们有的坐火车旅行漫长的路程,有的从图拉驾车赶来,在客厅里正襟危坐地等待这位大师的接见。他们早就形成了对他的主观概念,希望从他身上找见威严非凡的东西,希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一身。在即将亲眼见到大活人之前,他们对自己所想象的这位文坛泰斗形象颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步。门终于开了,进来的却是一个矮小敦实的人,由于步子轻快,连胡子都跟着抖动不停。他刚进门,差不多就一路小跑而来,然后突然收住脚步,望着一位惊呆了的来客友好地微笑。他带着轻松愉快的口气,又迅速又随便地讲着表示欢迎的话语,同时主动向客人伸出手来。来访者一边与他握手,一边深感疑惑和惊讶。什么 就这么个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙,难道真的是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰吗 这位客人不无尴尬地抬起眼皮直勾勾地打量着主人的脸。

③突然,客人惊奇地屏住了呼吸,只见面前的小个子那对浓似灌木丛的眉毛下面,一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光,虽然每个见过托尔斯泰的人都谈过这种犀利目光,但再好的图片都没法加以反映。这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。仿佛被催眠术控制住了,你只好乖乖地忍受这种目光的探寻,任何掩饰都抵挡不住。它像枪弹穿透了伪装的甲胄,它像金刚刀切开了玻璃。在这种入木三分的审视之下,谁都没法遮遮掩掩。——对此,屠格涅夫和高尔基等上百个人都做过无可置疑的描述。

④这种穿透心灵的审视仅仅持续了一秒钟,接着便刀剑入鞘,代之以柔和的目光与和蔼的笑容。虽然嘴角紧闭,没有变化,但那对眼睛却能满含粲然笑意,犹如神奇的星光。而在优美动人的音乐影响下,它们可以像村妇那样热泪涟涟。精神上感到满足自在时,它们可以闪闪发光,转眼又因忧郁而黯然失色,罩上阴云,顿生凄凉,显得麻木不仁,神秘莫测。它们可以变得冷酷锐利,可以像手术刀、像X射线那样揭开隐藏的秘密,不一会儿意趣盎然地涌出好奇的神色。这是出现在人类面部最富感情的一对眼睛,可以抒发各种各样的感情。高尔基对它们恰如其分的描述,说出了我们的心里话:“托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。”

⑤亏得有这么一对眼睛,托尔斯泰的脸上于是透出一股才气来。此人所具有的天赋统统集中在他的眼睛里,就像俊美的陀思妥耶夫斯基的丰富思想都集中在他的眉峰之间一样。托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,像一只猎鹰从高空朝一只胆怯的耗子俯冲下来,这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。它们可以照耀在精神世界的最高处,同样也可以成功地把探照灯光射进最阴暗的灵魂深处。这一对烁烁发光的晶体具有足够的热量和纯度,能够忘我地注视上苍;有足够的勇气注视摧毁一切的虚无,这种虚无犹如蛇发女怪那样,看到她的人就会变成石头。在这对眼睛看来,没有办不到的事情,除非让它们陷入无所事事的白日梦中,在优雅而快活的梦境里默默无声地享乐。眼皮刚一睁开,这对眼睛就必然毫不含糊,清醒而又无情地追寻起猎物来。它们容不得幻影,要把每一片虚假的伪装扯掉,把浅薄的信条撕烂。每件事物都逃不过这一对眼睛,都要露出赤裸裸的真相来。当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

⑥具有这种犀利眼光,能够看清真相的人,可以任意支配整个世界及其知识财富。作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。

(有删改)

1.下列对选文内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)( )

A.第①段抓住托尔斯泰面部多毛、须发浓密的特征反复描写,不但不给人以啰唆之感,反而一下子让读者对托翁的面部特征产生深刻的印象。这就是浓墨重彩的描绘所产生的艺术效果。

B.第⑤段中,“托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲壳而已”一句点明前文写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外表,正是为了反衬他灵魂的高贵,这是欲扬先抑的写作手法。

C.本文通过肖像描写揭示了托尔斯泰形貌的矛盾统一,人生追求、人生态度与自己阶级身份的矛盾统一。可以说,他既是伟大的,又是可笑的。

D.本文细致地描摹了一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。

2.选文第①段中对托尔斯泰外貌的描写,主要运用了什么修辞手法 有什么效果 试举例说明。(6分)

3.选文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;另一方面又说“他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福”。这是否前后矛盾 请根据你对托尔斯泰的了解,谈谈你的看法。(6分)

高考真题练

文学类文本阅读之赏析小说的叙事技巧

小说的表达方式多种多样,表现手法更是灵活多变,有散文式的背景描绘,有特写般的人物刻画,有戏剧般尖锐激烈的矛盾冲突,有诗一般的意境。就高考命题而言,小说作为一种叙事文体,命题者往往更注重考查其叙事技巧、描写技巧和语言艺术等方面的内容。

(2019浙江,节选)阅读下面的文字,完成1—2题。(10分)

呼兰河传(节选)

萧 红

邻居家磨房里边住着冯歪嘴子。

那磨房的窗子临着我家的后园。我家的后园四周的墙根上,都种着倭瓜、西葫芦或是黄瓜等类会爬蔓子的植物;倭瓜爬上墙头了,在墙头上开起花来了,有的竟越过了高墙爬到街上去,向着大街开了一朵火黄的黄花。

因此那磨房的窗子上,也就爬满了那顶会爬蔓子的黄瓜了。黄瓜的小细蔓,细得像银丝似的,太阳一来了的时候,那小细蔓闪眼湛亮,那蔓梢干净得好像用黄蜡抽成的丝子,一棵黄瓜秧上伸出来无数的这样的丝子。丝蔓的尖顶每棵都是掉转头来向回卷曲着,好像是说它们虽然勇敢,大树,野草,墙头,窗棂,到处的乱爬,但到底它们也怀着恐惧的心理。

太阳一出来了,那些在夜里冷清清的丝蔓,一变而为温暖了。于是它们向前发展的速率更快了,好像眼看着那丝蔓就长了,就向前跑去了。因为种在磨房窗根下的黄瓜秧,一天爬上了窗台,两天爬上了窗棂,等到第三天就在窗棂上开花了。

再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了。

后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了。

从此那磨房里边的磨倌就见不着天日了。磨房就有一张窗子,而今被黄瓜掩遮得风雨不透。从此那磨房里黑沉沉的,园里,园外,分成两个世界了。冯歪嘴子就被分到花园以外去了。

但是从外边看起来,那窗子实在好看,开花的开花,结果的结果。满窗是黄瓜了。

还有一棵倭瓜秧,也顺着磨房的窗子爬到房顶去了,就在房檐上结了一个大倭瓜。那倭瓜不像是从秧子上长出来的,好像是由人搬着坐在那屋瓦上晒太阳似的。实在好看。

夏天,我在后园玩的时候,冯歪嘴子就喊我,他向我要黄瓜。

我就摘了黄瓜,从窗子递进去。那窗子被黄瓜秧封闭得严密得很,冯歪嘴子用手扒开那满窗的叶子,从一条小缝中伸出手来把黄瓜拿进去。

有时候,他停止了打他的梆子。他问我,黄瓜长了多大了 西红柿红了没有 他与这后园只隔了一张窗子,就像关着多远似的。

祖父在园子里的时候,他和祖父谈话。他说拉着磨的小驴,驴蹄子坏了,一走一瘸。祖父说请个兽医给它看看。冯歪嘴子说,看过了,也不见好。祖父问那驴吃的什么药 冯歪嘴子说是吃的黄瓜子拌高粱醋。

冯歪嘴子在窗里,祖父在窗外,祖父看不见冯歪嘴子,冯歪嘴子看不见祖父。

有的时候,祖父走远了,回屋去了,只剩下我一个人在磨房的墙根下边坐着玩,我听到了冯歪嘴子还说:

“老太爷今年没下乡去看看哪!”

有的时候,我听了这话,我故意的不出声,听听他往下还说什么。

有的时候,我心里觉得可笑,忍也不能忍住,我就跳了起来了,用手敲打着窗子,笑得我把窗上挂着的黄瓜都敲打掉了。而后我一溜烟地跑进屋去,把这情形告诉了祖父。祖父也一样和我似的,笑得不能停了,眼睛笑出眼泪来。但是总是说,不要笑啦,不要笑啦,看他听见。有的时候祖父竟把后门关起来再笑。祖父怕冯歪嘴子听见了不好意思。

秋天,大榆树的叶子黄了,墙头上的狗尾草干倒了,园里一天一天地荒凉起来了。

这时候冯歪嘴子的窗子也露出来了。因为那些纠缠缠的黄瓜秧也都蔫败了,舍弃了窗棂而脱落下来了。

于是站在后园里就可看到冯歪嘴子,扒着窗子就可以看到在拉磨的小驴。那小驴竖着耳朵,戴着眼罩。走了三五步就响一次鼻子,每一抬脚那只后腿就有点瘸,每一停下来,小驴就用三条腿站着。

冯歪嘴子说小驴的一条腿坏了。

这窗子上的黄瓜秧一干掉了,磨房里的冯歪嘴子就天天可以看到的。

冯歪嘴子喝酒了,冯歪嘴子睡觉了,冯歪嘴子打梆子了,冯歪嘴子拉胡琴了,冯歪嘴子唱唱本了,冯歪嘴子摇风车了。只要一扒着那窗台,就什么都可以看见的。

一到了秋天,新鲜粘米一下来的时候,冯歪嘴子就三天一拉磨,两天一拉粘糕。黄米粘糕,撒上大云豆。一层黄,一层红,黄的金黄,红的通红。三个铜板一条,两个铜板一片的用刀切着卖。愿意加红糖的有红糖,愿意加白糖的有白糖。加了糖不另要钱。

冯歪嘴子推着单轮车在街上一走,小孩子们就在后边跟了一大帮,有的花钱买,有的围着看。

祖父最喜欢吃这粘糕,母亲也喜欢,而我更喜欢。母亲有时让老厨子去买,有的时候让我去买。

不过买了来是有数的,一人只能吃手掌那么大的一片,不准多吃,吃多了怕不能消化。

祖父一边吃着,一边说够了够了,意思是怕我多吃。母亲吃完了也说够了,意思是怕我还要买。其实我真的觉得不够,觉得再吃两块也还不多呢!不过经别人这样一说,我也就没有什么办法了,也就不好意思喊着再去买,但是实在话是没有吃够的。

当我在大门外玩的时候,推着单轮车的冯歪嘴子总是在那块粘糕上切下一片来送给我吃,于是我就接受了。

当我在院子里玩的时候,冯歪嘴子一喊着“粘糕”“粘糕”地从大墙外经过,我就爬上墙头去了。

因为西南角上的那段土墙,因为年久了出了一个豁,我就扒着那墙豁往外看着。果然冯歪嘴子推着粘糕的单轮车由远而近了。来到我的旁边,就问着:

“要吃一片吗 ”

而我也不说吃,也不说不吃。但我也不从墙头上下来,还是若无其事地呆在那里。

冯歪嘴子把车子一停,于是切好一片粘糕送上来了。

(选自《呼兰河传》第七章,有删改)

1.简析文中画线部分的语言特点。(4分)

2.分析本文叙述上的特征。(6分)

答案全解全析

基础过关练

1.D (1)真知灼见:正确而透彻的见解。一得之见:谦辞,称自己对于某一个问题的见解。根据语境可知,应选用“真知灼见”。(2)相得益彰:互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。相辅相成:互相补充,互相配合。结合“做到互为启发”分析可知,应选用“相得益彰”。(3)睚眦必报:像被人瞪了一眼那样极小的仇恨也一定要报复,形容心胸极其狭窄。小肚鸡肠:形容气量狭小,只计较小事,不顾大局。根据语境可知,应选用“睚眦必报”。(4)自成一家:在某种学问上或技艺上有独创的见解或独特的做法,能自成体系。与众不同:跟一般人不一样,指人的性格、行为等独具特色。结合后文“虽然他写的……人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式”分析可知,应选用“与众不同”。

2.B 画线句子有两处语病:①“有没有”使句子存在“一面对两面”的问题;②“具备”与“有没有”语意重复。综合分析,B项修改最恰当。

3.C 结合前后语境分析可知,所补写的分句应与“人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式”结构一致,并与其后的分句构成“不是……而是……”的并列关系,只有C项符合这两个条件,故选C。

4.答案 高中学生,首先应通过自学发现问题,然后以问题为引导,展开讨论或听课学习,由此发现规律,之后在练习中加以运用,再次发现问题,巩固对规律的掌握。

解析 解答此类题,首先要看清题目要求,明确陈述对象是什么;其次把握概念间的关系,方框里的词语属于关键概念,是流程中的关键环节,不能遗漏,箭头指示着事件发展的趋势或动作行为的走向。

5.答案 ①每个人都可能得的心理疾病 ②抑郁症的成因有很多 ③由心理问题造成的

解析 ①处,根据后面的“不分男女老幼,不管地位高低”“抑郁症这种心理疾病”可得出答案。②处,根据前面的“一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的”以及后面的“包括大脑对于心境的错误调节……药物和药物使用问题等”可得出答案。③处,根据前面的“一般人都觉得抑郁症只是由心理问题造成的”“我国的一些专家也认为,抑郁症不单纯是”可得出答案。

6.答案 (示例)情境一:

讲台前,站立着我崇敬的老师。真希望永远与老师的那双眼睛对望。因为在那双眼睛里,燃烧着对生活的深刻理解,闪烁着知识与智慧的光芒;在那双眼睛里,我看得见对我的哪怕是很小的一点进步的肯定,也看得见对我偶然犯下的过错的宽容。和这样的眼睛对望,即使在雨天,我也会感到头上的天空,是永恒的蓝!

情境二:

就要走了,曾经围绕着老师飞来飞去的小鸟们,就要飞走了。一瞬间,我们的眼睛湿润了。透过泪雾,再一次与老师那饱含深情的眼睛对望。我猛然发现,老师那双曾经炯炯有神的眼睛里,竟有着那么多疲累,那么多牵挂,这是我从来不曾见过的!望着望着,我不由得哽咽了起来:老师,对不起!只因为那时的我对知识的攫取过于贪婪,竟没有想过,您也不是钢铁铸成的!

解析 情境一,可以写上课时老师的眼睛,闪烁着智慧的光芒,流露出殷切的期盼;也可以写考试时老师的眼睛,犀利的目光、负责的眼神;等等。情境二,可以写含泪的“眼睛”,流露出不舍;也可以写含情的“眼睛”,传递出祝福;等等。扩写时要注意联系实际生活展开联想和想象。

7.答案 ①俄国批判现实主义文学为黑暗中的俄国带来了光明;②托尔斯泰是俄国最伟大的批判现实主义大师。

解析 解答本题,要站在材料中文学教授授课的角度进行分析。由“将教室的窗帘全部拉上”可知,教室是黑暗的,象征黑暗的俄国;教授介绍四位俄国批判现实主义大师时,先点起一支蜡烛,又点起一支蜡烛,接着拉开日光灯,最后拉开窗帘让阳光洒满教室,说明俄国批判现实主义文学为黑暗中的俄国带来了光明。介绍托尔斯泰时,教授拉开窗帘,让“阳光洒满教室”,由此可推知,教授认为托尔斯泰是俄国最伟大的批判现实主义大师。

片段读写练

1.答案 曾经喜欢托尔斯泰,后来喜欢上海明威等人,于是对托尔斯泰产生了怀疑,再后来终于明白了托尔斯泰才是真正的大师。

解析 首先在文中找到体现“我”的认识变化的语句,如“曾经让我激动……”“托尔斯泰怎么竟显得模糊了”“心里忽然明白过来……”等;然后据此概括出答案即可。

2.答案 (1)主要运用了心理描写来表现人物。

(2)表现了冉娜善良、勤劳、知足的性格特点,她关心丈夫、操心孩子,希望孩子健康,祈祷丈夫平安,是一个典型的贤妻良母的形象。

解析 第一问,由“冉娜这样想到”可以看出文段主要运用了心理描写来刻画人物形象。第二问,找出心理描写的具体内容,据此概括人物的性格特点即可。

3.答案 托尔斯泰面容平庸,但很有智慧。(意思对即可)

解析 这句话运用了比喻的修辞手法,理解其含意不能停留在对其字面意思的理解上,而是要结合文段内容挖掘其深层含意。这句话强调托尔斯泰的脸不是“庙堂”,而是“囚牢”,联系前后文分析可知,这是在说托尔斯泰面容平庸;而“传播智慧”“禁锢思想”又暗示了托尔斯泰非常有智慧。

4.答案 ①托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,值得翻译;②托尔斯泰有影响力的作品的中文译文大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多,需要翻译;③托尔斯泰作品的思想、风格等与草婴的气质特别契合,适合草婴翻译。(意思对即可)

解析 由“托尔斯泰作品中的人道主义精神滋育了几代中国人,鲁迅、茅盾、瞿秋白、巴金等作家先后介绍过托尔斯泰的生平、哲学思想、人生观等”可得出第①点。由“托尔斯泰几部有影响的长篇小说也有了中文译本,但大多是从英语转译的,从俄语直接翻译的不多”可得出第②点。由“托尔斯泰的作品采用现实主义表现手法,思想深刻,特别是作品中对人的精神世界细致而深刻的探索与草婴的气质特别契合,语言文字不崇尚华丽,风格也与草婴比较接近”可得出第③点。

5.写作指导 可以从两个人物的心理入手,进行合理的联想和想象。例如,我们可以想象,聂赫留朵夫看到玛丝洛娃的状态后悔恨不已,思考自己应该如何补偿;可以想象,聂赫留朵夫见到玛丝洛娃以后,发现她已不是当年自己喜欢的那个姑娘了,内心很失望,经过一番挣扎,决定不辞而别;可以想象,玛丝洛娃回忆起两人过往的经历,幻想着聂赫留朵夫救她出去以后两人过上幸福的生活;等等。

模拟试题练

1.C “他既是伟大的,又是可笑的”不是作者要表达的本意。

2.答案 主要运用了夸张、比喻的修辞手法。极为生动形象地表现了托尔斯泰目光的敏锐、犀利,能引起读者丰富的想象和联想。如“宽约一指的眉毛像纠缠不清的树根,朝上倒竖”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上。不管从哪个角度看,你都能见到热带森林般茂密的须发……犹如卷起的滔滔白浪的大胡子”等,这些描写,不仅使托尔斯泰的外貌特征给人留下了鲜明深刻的印象,而且让人产生了丰富的想象和联想。

解析 解答本题,需要回归文本,找到关键信息,由“遮住了皱似树皮的黝黑脸膛”“眉毛像纠缠不清的树根”“一绺绺灰白的鬈发像泡沫一样堆在额头上”“犹如卷起的滔滔白浪的大胡子”等内容可以看出,主要运用了夸张和比喻的修辞手法。运用这些手法主要是为了突出人或事物的本质特征,从而引起读者丰富的想象和联想,这里主要是为了突出托尔斯泰须发茂密的特点,让读者对托尔斯泰的容貌产生极其深刻的印象。

3.答案 不矛盾。“能够看清真相的人”可以成为整个世界及其知识财富的主人,自然是幸福的;但“能够看清真相的人”又常常是痛苦的,这就是我们常说的智者的痛苦,如果他既是智者又是仁者,那么痛苦将是加倍的。托尔斯泰正是这样的人,他看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人世间种种罪恶的原因,并试图通过毕生努力去改变这一切,但事与愿违,这才是最大的痛苦。晚年的托尔斯泰厌弃贵族生活,决然放弃财产,以致和家人产生矛盾,最后毅然离家出走,而客死于途中,这样的经历便可说明这一点。

解析 我们要联系现实去思考问题,任何事物都不是绝对的,都有其两面性,“幸福”也是如此。由文本可以看出,托尔斯泰能够成为整个世界及其知识财富的主人,这是大家所期盼的,从这一点看,托尔斯泰无疑是幸福的;“作为一个始终具有善于观察……那就是属于自己的那一份幸福”这句话充分表达了智者的痛苦,看透了一切并试图去改变,但总是事与愿违,这是托尔斯泰最大的痛苦。解答本题,可以从上面的角度去探究。

高考真题练

1.答案 ①使用拟人修辞手法,写出黄瓜蔓蓬勃的生命活力。

②句式上长短交错,使语言生动活泼。

③每句都用“了”字,反复强调黄瓜生长迅速。

④语调轻快,传达出叙述者的喜悦之情。

解析 赏析句子,首先要指出句子运用的手法,然后结合具体内容分析是如何运用该手法的,最后指出运用该手法有什么表达效果或表达了什么情感。“一天爬上了窗台,两天爬上了窗棂”,使用拟人的修辞手法,写出了黄瓜蔓蓬勃的生命力。“再过几天,一不留心,那黄瓜梗经过了磨房的窗子,爬上房顶去了”,句式长短交错,使语言生动活泼。“……快了”“……长了”“……跑去了”“……开花了”等,每句都用“了”字,反复强调黄瓜生长迅速。“后来那黄瓜秧就像它们彼此招呼着似的,成群结队地就都一齐把那磨房的窗给蒙住了”,语调轻快,传达出叙述者的喜悦之情。

2.答案 ①用第一人称,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,细腻、生动、传神。

解析 分析文本的叙述特征可从叙述的人称、视角、顺序、节奏、腔调等方面入手,如叙述的视角,孩子的视角,天真有趣,活泼美好;叙述的顺序,时间顺序,脉络清晰;叙述的节奏,散文化倾向,节奏舒缓;等等。

答题角度

(1)叙述方式:顺序、倒叙、插叙、补叙、平叙。

(2)叙述人称及视角:

第一人称:给人真实感,令人信服,便于直抒胸臆。

第二人称:给人以亲切感,便于交流感情,便于强烈呼告。

第三人称:视野开阔,不受时空限制,灵活自由,便于客观描述。

视角:全知全能视角、有限视角。

(3)情节安排技巧:线索、悬念、伏笔、照应、铺垫、抑扬等。

(4)叙述技巧:对话、心理、回忆、叙述与写景结合、回忆与现实交织、采用寓言的形式等。