第一单元3别了,不列颠尼亚 县委书记的榜样——焦裕禄课件(共18张PPT)(含答案)统编版(部编版)选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第一单元3别了,不列颠尼亚 县委书记的榜样——焦裕禄课件(共18张PPT)(含答案)统编版(部编版)选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 163.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-24 10:21:50 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

3 别了,“不列颠尼亚”

一、重点剖析

作者为什么要精确地写出英国占领香港的时间

答案 对中国人民来说,英国在香港进行殖民统治的这段历史是刻骨铭心的,是

不应该被忘记的。中国人民经历了漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国怀抱的

这一天,但作者心中的情感,却是通过精确记录下英国占领香港的时间来表现的,

表达非常含蓄,很有分寸。平实的语言,鲜明的对比,饱含了对英国在香港长达一

个半世纪的殖民统治彻底结束的欣喜之情。

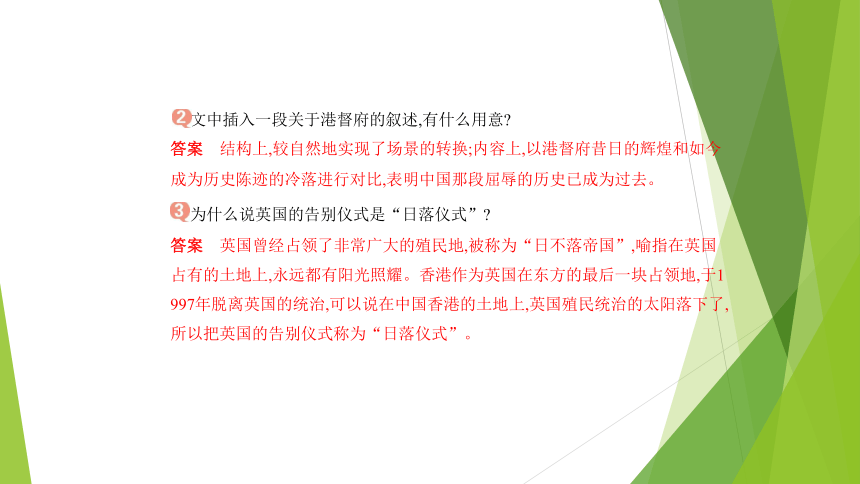

文中插入一段关于港督府的叙述,有什么用意

答案 结构上,较自然地实现了场景的转换;内容上,以港督府昔日的辉煌和如今

成为历史陈迹的冷落进行对比,表明中国那段屈辱的历史已成为过去。

为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

答案 英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在英国

占有的土地上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块占领地,于1

997年脱离英国的统治,可以说在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳落下了,

所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。

作者为什么强调“在新的一天来临的第一分钟”这一时间

答案 这一时间使人想起喷薄而出、光芒四射的朝阳,暗示了香港将迎来光明而

美好的前程。

文中写了三次降旗,各有什么意义

答案 第一次降旗是港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下来,这标志着今后

香港再也不会由港督来统治。第二次降旗是一名英国海军士兵在“威尔士亲

王”军营旁的广场上降下了米字旗,这样的降旗如果是在平时就很平常,但在当

天意义却非同寻常,因为这标志着被英国管治了150多年的香港终于要回到祖国

母亲的怀抱了。第三次降旗是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜,这是最

激动人心的一刻,这次降旗,标志着英国对香港150多年的殖民统治的终结,也标志

着中华人民共和国从此恢复对香港行使主权。

二、写法赏析

1.独特的角度和巧妙的标题

作者没有写交接仪式的现场多么庄严,也没有写欢庆香港回归的人们多么激动,

而是选择了英国皇家游轮“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港湾这样一个角度,新

颖且具有象征意义。“不列颠尼亚”号是英国历史上第87艘王室游艇,1953年至

1997年间服役,曾被英国女王及其他王室成员使用,也曾在战争中承担过救援的

任务。这一次,它将承担接载查尔斯王子和末任港督离港的重任。与这样一艘极

具代表性的游轮告别,其实就是在与英国对香港长达150多年的殖民统治告别,与

一段屈辱的历史告别,中国崛起的自豪感和幸福感自然蕴含其中。由此,我们不

能不说到这篇报道标题的巧妙,“别了,‘不列颠尼亚’”以强调的句式、具有

标志性和象征意味的具体事物,有力地宣告了英国对香港殖民统治的终结,中华

民族扬眉吐气的时代的到来,民族自豪之情蕴含其中。

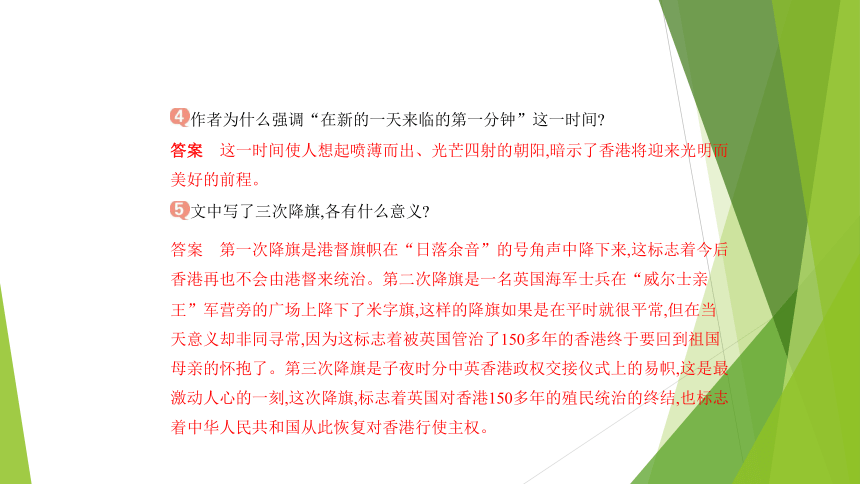

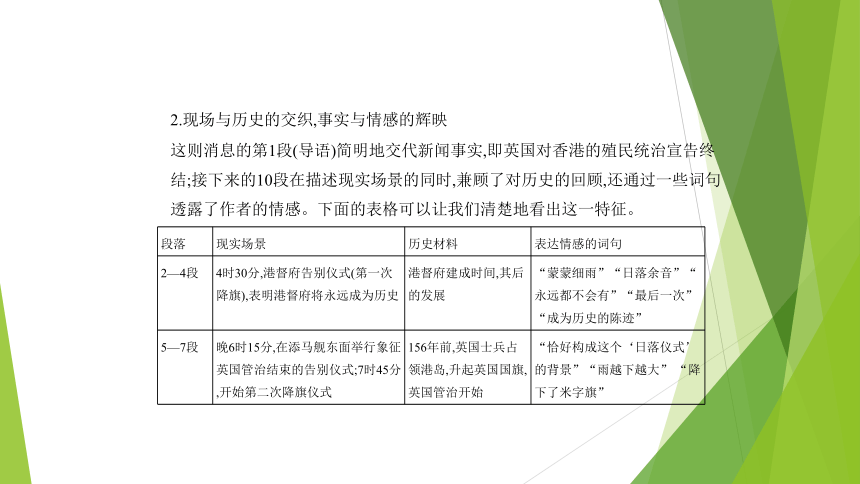

2.现场与历史的交织,事实与情感的辉映

这则消息的第1段(导语)简明地交代新闻事实,即英国对香港的殖民统治宣告终

结;接下来的10段在描述现实场景的同时,兼顾了对历史的回顾,还通过一些词句

透露了作者的情感。下面的表格可以让我们清楚地看出这一特征。

段落 现实场景 历史材料 表达情感的词句

2—4段 4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督府将永远成为历史 港督府建成时间,其后的发展 “蒙蒙细雨”“日落余音”“永远都不会有”“最后一次”

“成为历史的陈迹”

5—7段 晚6时15分,在添马舰东面举行象征英国管治结束的告别仪式;7时45分,开始第二次降旗仪式 156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗, 英国管治开始 “恰好构成这个‘日落仪式’的背景”“雨越下越大” “降下了米字旗”

8—9段 子夜时分,举行最庄严

的政权交接仪式,米字

旗降下,五星红旗冉冉

升起 英国对香港的殖民统

治长达一个半世纪 “最为世人瞩目”

“五星红旗伴着《义

勇军进行曲》冉冉升

起”“从此恢复”

10—11 段 0时40分,查尔斯王子及

末任港督彭定康乘坐

“不列颠尼亚”号离

港 米字旗插上港岛的时

间, 英国管治香港的精

确时间,大英帝国从海

上来 “很快消失”“大英

帝国从海上来,又从海

上去”

我们不难看出,几个特定的现实场景构成了这篇报道的主要内容,几处具体

的时间真实而细致地再现了香港回归祖国怀抱的历史时刻;着重描述两国国旗的

升与降具有特殊的意义,因为国旗是一个国家的象征。在记述的同时,作者又巧

妙融入相关的历史背景材料,现场与历史交织,既形成对比,又给人以强烈的历史

纵深感。同时,在对事实的记述中,我们能明显感受到作者的情感、态度。比如

从末任港督告别港督府时的“蒙蒙细雨”,到查尔斯王子宣读赠言时的“雨越下

越大”,这雨对英国人来说,似乎是伤心的泪水,而对中国人来说,却恰似幸福的甘

霖,别具深意。又如“日落余音”“日落仪式”等词语的使用,让读者深刻地感

受到所谓“日不落帝国”已经成为“过去式”。

3.简短的报道文字不乏入微的细节描写

一般来说,消息以记述事实为主,不太关注细节,但这篇报道却不乏细致入微的细

节描写。比如末任港督彭定康在告别港督庭院时,“面色凝重”地“注视着港督

旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,几个细节连缀在一起,把英国对香

港管治的“末日之感”刻画得淋漓尽致。又如“不列颠尼亚”号与邻近大厦上

悬挂的巨幅紫荆花图案所构成的“日落仪式”的背景,这是作者的独特发现,但

经妙笔点染,便给读者的心理造成了巨大的冲击,从而深深地烙印在人们的脑海

中。再如“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升

起”,这样细致的描述,更能让读者感受到祖国的尊严和民族的骄傲,自豪之情油

然而生。

4.恰到好处地运用对比手法

这篇报道篇幅不长,但却恰到好处地运用了对比手法,体现了高超的语言表达艺

术。例如港督府建筑历史与现实的对比,英国156年前升旗与今日降旗的对比,英

国米字旗降下与中国五星红旗升起的对比,等等。这些对比内容各异,但无一例

外地都在昭示:英国对香港的殖民统治已经不再,中华人民共和国从此恢复对香

港行使主权。特别是全文最后一句“大英帝国从海上来,又从海上去”,在大海

这一诗意的背景上,通过一“来”一“去”的对比,中国人民抑制不住的喜悦之

情跃然纸上。

*县委书记的榜样——焦裕禄

一、重点剖析

本文的线索是什么 如何理解文中的几个小节之间的关系

答案 (1)文章以“榜样”为贯穿全文的思想“红线”。

(2)文章开头写焦裕禄接受党的委派,到兰考县上任,意在强调党的领导的重要性,

这是战胜困难的组织保障。第一、二节写焦裕禄战胜困难的思想基础,其中第二

节还涉及了焦裕禄战胜困难的群众基础。第三、四节写焦裕禄忍受病痛折磨、

舍身忘我、爱民亲民的工作态度,这是他战胜困难的主观因素。最后一节写焦裕

禄病逝后兰考人民对焦裕禄的怀念以及抗灾工作的成效。文章以时间为经,以空

间为纬,为读者展现了焦裕禄在兰考县的工作情况,照应了文章题目中的“榜

样”二字。

梳理文章中的典型事例,并分析这些事例所表现的焦裕禄的精神和品格。

答案

典型事例 人物精神和品格

危难之际赴兰考任职 知难而进、迎难而上的大无畏气概

深入一线调研 细致深入、求真务实的工作作风

冒风雪送温暖 心系群众、亲民爱民的公仆情怀

带病痛斗灾害 坚忍顽强、公而忘私的“忘我”精神

积劳成疾,不幸离世 鞠躬尽瘁、死而后已的崇高品格

兰考人民深切悼念 焦裕禄 一心为民、无私奉献的崇高品格

人物通讯常常“以言见人”。请找出文章各部分中焦裕禄的典型语言并分析

其作用。

答案

典型语言 作用

“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”“治住它,把一片白变成一片青!” 表现了一个共产党员、县委书记不怕困难、迎难而上的勇气和斗志。

“吃别人嚼过的馍没味道。” 体现了焦裕禄身先士卒、事必躬亲、求真务实的精神。

“我是您的儿子。”“毛主席叫我来看望您老人家。” 体现了焦裕禄深入群众、关心群众的宝贵品质,同时也深化了文章的内容,突出了党员干部与人民群众之间密切的联系。

“春天要安排一年的工作,离不开!”“谈你们的情况吧,我不是来休息的。” 表现了焦裕禄的责任心和敬业精神,以及无私奉献的高贵品格。

“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ” 体现了焦裕禄艰苦朴素、廉洁奉公、心系民生的奉献精神。

二、写法赏析

1.逼真传神的细节描写

文章采用了大量细节描写,如焦裕禄冒雨调研时因考虑到群众的困难而拒绝当地

派饭;风雪中,伴随焦裕禄的思虑而亮了一夜的电灯;病床前,焦裕禄对同志的深情

嘱托;等等。给人印象最深刻的是焦裕禄为压制肝痛而“经常把右腿踩在椅子

上,用右膝顶住肝部……他办公坐的藤椅上,右边被顶出了一个大窟窿”的细节。

一个个生动具体的细节,刻画出一个无私奉献、一心为民的共产党员的形象。

2.环境烘托

一眼看不到边的黄沙,片片内涝的洼窝,白茫茫的盐碱地,兰考县严重的灾荒景象,

烘托出决心改造这里的焦裕禄迎难而上的精神;截腰深的洪水和铺天盖地的风

雪,烘托出他艰苦奋斗、无私奉献的品质。具体的环境描写,让读者透过文字看

到了当时的情景,感受到了当时的气氛,进而理解了人物的个性。

三、思维提升

习近平总书记对焦裕禄一直十分崇敬,视他为人生榜样。2014年,习近平在调研

指导兰考县党的群众路线教育实践活动时强调大力“学习弘扬焦裕禄精神”。

请结合文本简要分析焦裕禄精神的内涵。

观点 (1)服务群众的公仆情怀。全心全意为人民服务是焦裕禄精神的本质所

在。焦裕禄到兰考,不是为了做官,而是去为人民谋利益。在风雪铺天盖地的时

候,他带领同志们访贫问苦,登门为群众送救济粮、救济款,一句“我是您的儿

子”,充分反映了焦裕禄服务群众的公仆情怀。

(2)自强不息的奋斗精神。艰苦奋斗是焦裕禄精神的精髓。面对兰考自然灾害的

肆虐和贫困落后的局面,焦裕禄不等不靠,带领广大干部群众大力治理内涝、风

沙、盐碱“三害”,以满腔热情和实际行动谱写了一曲曲改天换地的英雄壮歌,

以他的一言一行对艰苦奋斗进行了生动的诠释。

(3)探求就里的求实作风。焦裕禄精神的灵魂就是实事求是。焦裕禄始终贯彻实

事求是的理念,一切从实际出发,寻找解决问题的路径。他笃信“吃别人嚼过的

馍没味道”,通过深入的调查研究,基本上掌握了涝、沙、碱发生发展的规律,作

出和实施了治理“三害”的正确决策,充分体现了共产党员脚踏实地干事业的求

实精神和尊重客观规律的科学态度。

(4)知难而进的无畏品质。知难而进、迎难而上是焦裕禄精神的重要内容。面对

当时兰考十分严重的自然灾害,焦裕禄没有被困难吓倒,他以大无畏的英雄气概,

在重重困难中闯出了一条生路。这种精神,与今天我们所倡导的开拓创新、攻坚

克难的精神是完全一致的。

(5)鞠躬尽瘁的奉献精神。清正廉洁、无私奉献,是焦裕禄精神的鲜明特点。焦

裕禄不怕苦、不怕死,不为名、不为利,全心全意为人民服务。他抱着病痛的身

体,忍着肝病的折磨,常年奔波在农舍、田地,置身于群众之中。他以勤政为民、

廉洁奉公的实际行动,展现了共产党人的高尚情操,在人民群众心目中树立了崇

高的形象。

任务 《别了,“不列颠尼亚”》和《县委书记的榜样——焦裕禄》都是新闻作

品,前者是消息,后者是通讯,请结合这两篇新闻作品及以往学过的新闻知识,分析

消息与通讯这两种新闻体裁的不同特点。

答案

消息 通讯

内容 注重对事件进行高度集中、概括的报道,细节相对较少,如《别了,“不列颠尼亚”》按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间”。 对新闻事件、典型人物进行比较详尽而生动的报道,不仅交代事件,而且交代事件的来龙去脉、环境气氛等。如《县委书记的榜样——焦裕禄》记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终因病去世期间的多个场景和大量细节,通过不同的事件全面展现焦裕禄的品质。

表达 多用记叙,语言简洁明快。如

《别了,“不列颠尼亚”》虽然

也穿插了细节描写,但还是以简

洁的记叙为主。 以记叙为主,综合运用描写、抒情、议论等表达方式和比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言的表现力。如《县委书记的榜样——焦裕禄》中不仅有大量的细节描写、富有个性的人物语言,还有大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

时效性 讲究传播的时效性,如《别了,

“不列颠尼亚”》发表于香港

回归当天。 时效性比消息要差一些,如《县委书记的榜样——焦裕禄》一文发表于1966年2月7日,而焦裕禄同志去世的时间是1964年5月14日。

3 别了,“不列颠尼亚”

一、重点剖析

作者为什么要精确地写出英国占领香港的时间

答案 对中国人民来说,英国在香港进行殖民统治的这段历史是刻骨铭心的,是

不应该被忘记的。中国人民经历了漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国怀抱的

这一天,但作者心中的情感,却是通过精确记录下英国占领香港的时间来表现的,

表达非常含蓄,很有分寸。平实的语言,鲜明的对比,饱含了对英国在香港长达一

个半世纪的殖民统治彻底结束的欣喜之情。

文中插入一段关于港督府的叙述,有什么用意

答案 结构上,较自然地实现了场景的转换;内容上,以港督府昔日的辉煌和如今

成为历史陈迹的冷落进行对比,表明中国那段屈辱的历史已成为过去。

为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

答案 英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在英国

占有的土地上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块占领地,于1

997年脱离英国的统治,可以说在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳落下了,

所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。

作者为什么强调“在新的一天来临的第一分钟”这一时间

答案 这一时间使人想起喷薄而出、光芒四射的朝阳,暗示了香港将迎来光明而

美好的前程。

文中写了三次降旗,各有什么意义

答案 第一次降旗是港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下来,这标志着今后

香港再也不会由港督来统治。第二次降旗是一名英国海军士兵在“威尔士亲

王”军营旁的广场上降下了米字旗,这样的降旗如果是在平时就很平常,但在当

天意义却非同寻常,因为这标志着被英国管治了150多年的香港终于要回到祖国

母亲的怀抱了。第三次降旗是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜,这是最

激动人心的一刻,这次降旗,标志着英国对香港150多年的殖民统治的终结,也标志

着中华人民共和国从此恢复对香港行使主权。

二、写法赏析

1.独特的角度和巧妙的标题

作者没有写交接仪式的现场多么庄严,也没有写欢庆香港回归的人们多么激动,

而是选择了英国皇家游轮“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港湾这样一个角度,新

颖且具有象征意义。“不列颠尼亚”号是英国历史上第87艘王室游艇,1953年至

1997年间服役,曾被英国女王及其他王室成员使用,也曾在战争中承担过救援的

任务。这一次,它将承担接载查尔斯王子和末任港督离港的重任。与这样一艘极

具代表性的游轮告别,其实就是在与英国对香港长达150多年的殖民统治告别,与

一段屈辱的历史告别,中国崛起的自豪感和幸福感自然蕴含其中。由此,我们不

能不说到这篇报道标题的巧妙,“别了,‘不列颠尼亚’”以强调的句式、具有

标志性和象征意味的具体事物,有力地宣告了英国对香港殖民统治的终结,中华

民族扬眉吐气的时代的到来,民族自豪之情蕴含其中。

2.现场与历史的交织,事实与情感的辉映

这则消息的第1段(导语)简明地交代新闻事实,即英国对香港的殖民统治宣告终

结;接下来的10段在描述现实场景的同时,兼顾了对历史的回顾,还通过一些词句

透露了作者的情感。下面的表格可以让我们清楚地看出这一特征。

段落 现实场景 历史材料 表达情感的词句

2—4段 4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督府将永远成为历史 港督府建成时间,其后的发展 “蒙蒙细雨”“日落余音”“永远都不会有”“最后一次”

“成为历史的陈迹”

5—7段 晚6时15分,在添马舰东面举行象征英国管治结束的告别仪式;7时45分,开始第二次降旗仪式 156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗, 英国管治开始 “恰好构成这个‘日落仪式’的背景”“雨越下越大” “降下了米字旗”

8—9段 子夜时分,举行最庄严

的政权交接仪式,米字

旗降下,五星红旗冉冉

升起 英国对香港的殖民统

治长达一个半世纪 “最为世人瞩目”

“五星红旗伴着《义

勇军进行曲》冉冉升

起”“从此恢复”

10—11 段 0时40分,查尔斯王子及

末任港督彭定康乘坐

“不列颠尼亚”号离

港 米字旗插上港岛的时

间, 英国管治香港的精

确时间,大英帝国从海

上来 “很快消失”“大英

帝国从海上来,又从海

上去”

我们不难看出,几个特定的现实场景构成了这篇报道的主要内容,几处具体

的时间真实而细致地再现了香港回归祖国怀抱的历史时刻;着重描述两国国旗的

升与降具有特殊的意义,因为国旗是一个国家的象征。在记述的同时,作者又巧

妙融入相关的历史背景材料,现场与历史交织,既形成对比,又给人以强烈的历史

纵深感。同时,在对事实的记述中,我们能明显感受到作者的情感、态度。比如

从末任港督告别港督府时的“蒙蒙细雨”,到查尔斯王子宣读赠言时的“雨越下

越大”,这雨对英国人来说,似乎是伤心的泪水,而对中国人来说,却恰似幸福的甘

霖,别具深意。又如“日落余音”“日落仪式”等词语的使用,让读者深刻地感

受到所谓“日不落帝国”已经成为“过去式”。

3.简短的报道文字不乏入微的细节描写

一般来说,消息以记述事实为主,不太关注细节,但这篇报道却不乏细致入微的细

节描写。比如末任港督彭定康在告别港督庭院时,“面色凝重”地“注视着港督

旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆”,几个细节连缀在一起,把英国对香

港管治的“末日之感”刻画得淋漓尽致。又如“不列颠尼亚”号与邻近大厦上

悬挂的巨幅紫荆花图案所构成的“日落仪式”的背景,这是作者的独特发现,但

经妙笔点染,便给读者的心理造成了巨大的冲击,从而深深地烙印在人们的脑海

中。再如“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升

起”,这样细致的描述,更能让读者感受到祖国的尊严和民族的骄傲,自豪之情油

然而生。

4.恰到好处地运用对比手法

这篇报道篇幅不长,但却恰到好处地运用了对比手法,体现了高超的语言表达艺

术。例如港督府建筑历史与现实的对比,英国156年前升旗与今日降旗的对比,英

国米字旗降下与中国五星红旗升起的对比,等等。这些对比内容各异,但无一例

外地都在昭示:英国对香港的殖民统治已经不再,中华人民共和国从此恢复对香

港行使主权。特别是全文最后一句“大英帝国从海上来,又从海上去”,在大海

这一诗意的背景上,通过一“来”一“去”的对比,中国人民抑制不住的喜悦之

情跃然纸上。

*县委书记的榜样——焦裕禄

一、重点剖析

本文的线索是什么 如何理解文中的几个小节之间的关系

答案 (1)文章以“榜样”为贯穿全文的思想“红线”。

(2)文章开头写焦裕禄接受党的委派,到兰考县上任,意在强调党的领导的重要性,

这是战胜困难的组织保障。第一、二节写焦裕禄战胜困难的思想基础,其中第二

节还涉及了焦裕禄战胜困难的群众基础。第三、四节写焦裕禄忍受病痛折磨、

舍身忘我、爱民亲民的工作态度,这是他战胜困难的主观因素。最后一节写焦裕

禄病逝后兰考人民对焦裕禄的怀念以及抗灾工作的成效。文章以时间为经,以空

间为纬,为读者展现了焦裕禄在兰考县的工作情况,照应了文章题目中的“榜

样”二字。

梳理文章中的典型事例,并分析这些事例所表现的焦裕禄的精神和品格。

答案

典型事例 人物精神和品格

危难之际赴兰考任职 知难而进、迎难而上的大无畏气概

深入一线调研 细致深入、求真务实的工作作风

冒风雪送温暖 心系群众、亲民爱民的公仆情怀

带病痛斗灾害 坚忍顽强、公而忘私的“忘我”精神

积劳成疾,不幸离世 鞠躬尽瘁、死而后已的崇高品格

兰考人民深切悼念 焦裕禄 一心为民、无私奉献的崇高品格

人物通讯常常“以言见人”。请找出文章各部分中焦裕禄的典型语言并分析

其作用。

答案

典型语言 作用

“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”“治住它,把一片白变成一片青!” 表现了一个共产党员、县委书记不怕困难、迎难而上的勇气和斗志。

“吃别人嚼过的馍没味道。” 体现了焦裕禄身先士卒、事必躬亲、求真务实的精神。

“我是您的儿子。”“毛主席叫我来看望您老人家。” 体现了焦裕禄深入群众、关心群众的宝贵品质,同时也深化了文章的内容,突出了党员干部与人民群众之间密切的联系。

“春天要安排一年的工作,离不开!”“谈你们的情况吧,我不是来休息的。” 表现了焦裕禄的责任心和敬业精神,以及无私奉献的高贵品格。

“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ” 体现了焦裕禄艰苦朴素、廉洁奉公、心系民生的奉献精神。

二、写法赏析

1.逼真传神的细节描写

文章采用了大量细节描写,如焦裕禄冒雨调研时因考虑到群众的困难而拒绝当地

派饭;风雪中,伴随焦裕禄的思虑而亮了一夜的电灯;病床前,焦裕禄对同志的深情

嘱托;等等。给人印象最深刻的是焦裕禄为压制肝痛而“经常把右腿踩在椅子

上,用右膝顶住肝部……他办公坐的藤椅上,右边被顶出了一个大窟窿”的细节。

一个个生动具体的细节,刻画出一个无私奉献、一心为民的共产党员的形象。

2.环境烘托

一眼看不到边的黄沙,片片内涝的洼窝,白茫茫的盐碱地,兰考县严重的灾荒景象,

烘托出决心改造这里的焦裕禄迎难而上的精神;截腰深的洪水和铺天盖地的风

雪,烘托出他艰苦奋斗、无私奉献的品质。具体的环境描写,让读者透过文字看

到了当时的情景,感受到了当时的气氛,进而理解了人物的个性。

三、思维提升

习近平总书记对焦裕禄一直十分崇敬,视他为人生榜样。2014年,习近平在调研

指导兰考县党的群众路线教育实践活动时强调大力“学习弘扬焦裕禄精神”。

请结合文本简要分析焦裕禄精神的内涵。

观点 (1)服务群众的公仆情怀。全心全意为人民服务是焦裕禄精神的本质所

在。焦裕禄到兰考,不是为了做官,而是去为人民谋利益。在风雪铺天盖地的时

候,他带领同志们访贫问苦,登门为群众送救济粮、救济款,一句“我是您的儿

子”,充分反映了焦裕禄服务群众的公仆情怀。

(2)自强不息的奋斗精神。艰苦奋斗是焦裕禄精神的精髓。面对兰考自然灾害的

肆虐和贫困落后的局面,焦裕禄不等不靠,带领广大干部群众大力治理内涝、风

沙、盐碱“三害”,以满腔热情和实际行动谱写了一曲曲改天换地的英雄壮歌,

以他的一言一行对艰苦奋斗进行了生动的诠释。

(3)探求就里的求实作风。焦裕禄精神的灵魂就是实事求是。焦裕禄始终贯彻实

事求是的理念,一切从实际出发,寻找解决问题的路径。他笃信“吃别人嚼过的

馍没味道”,通过深入的调查研究,基本上掌握了涝、沙、碱发生发展的规律,作

出和实施了治理“三害”的正确决策,充分体现了共产党员脚踏实地干事业的求

实精神和尊重客观规律的科学态度。

(4)知难而进的无畏品质。知难而进、迎难而上是焦裕禄精神的重要内容。面对

当时兰考十分严重的自然灾害,焦裕禄没有被困难吓倒,他以大无畏的英雄气概,

在重重困难中闯出了一条生路。这种精神,与今天我们所倡导的开拓创新、攻坚

克难的精神是完全一致的。

(5)鞠躬尽瘁的奉献精神。清正廉洁、无私奉献,是焦裕禄精神的鲜明特点。焦

裕禄不怕苦、不怕死,不为名、不为利,全心全意为人民服务。他抱着病痛的身

体,忍着肝病的折磨,常年奔波在农舍、田地,置身于群众之中。他以勤政为民、

廉洁奉公的实际行动,展现了共产党人的高尚情操,在人民群众心目中树立了崇

高的形象。

任务 《别了,“不列颠尼亚”》和《县委书记的榜样——焦裕禄》都是新闻作

品,前者是消息,后者是通讯,请结合这两篇新闻作品及以往学过的新闻知识,分析

消息与通讯这两种新闻体裁的不同特点。

答案

消息 通讯

内容 注重对事件进行高度集中、概括的报道,细节相对较少,如《别了,“不列颠尼亚”》按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间”。 对新闻事件、典型人物进行比较详尽而生动的报道,不仅交代事件,而且交代事件的来龙去脉、环境气氛等。如《县委书记的榜样——焦裕禄》记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终因病去世期间的多个场景和大量细节,通过不同的事件全面展现焦裕禄的品质。

表达 多用记叙,语言简洁明快。如

《别了,“不列颠尼亚”》虽然

也穿插了细节描写,但还是以简

洁的记叙为主。 以记叙为主,综合运用描写、抒情、议论等表达方式和比喻、拟人、排比、反问等修辞手法来增强语言的表现力。如《县委书记的榜样——焦裕禄》中不仅有大量的细节描写、富有个性的人物语言,还有大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

时效性 讲究传播的时效性,如《别了,

“不列颠尼亚”》发表于香港

回归当天。 时效性比消息要差一些,如《县委书记的榜样——焦裕禄》一文发表于1966年2月7日,而焦裕禄同志去世的时间是1964年5月14日。