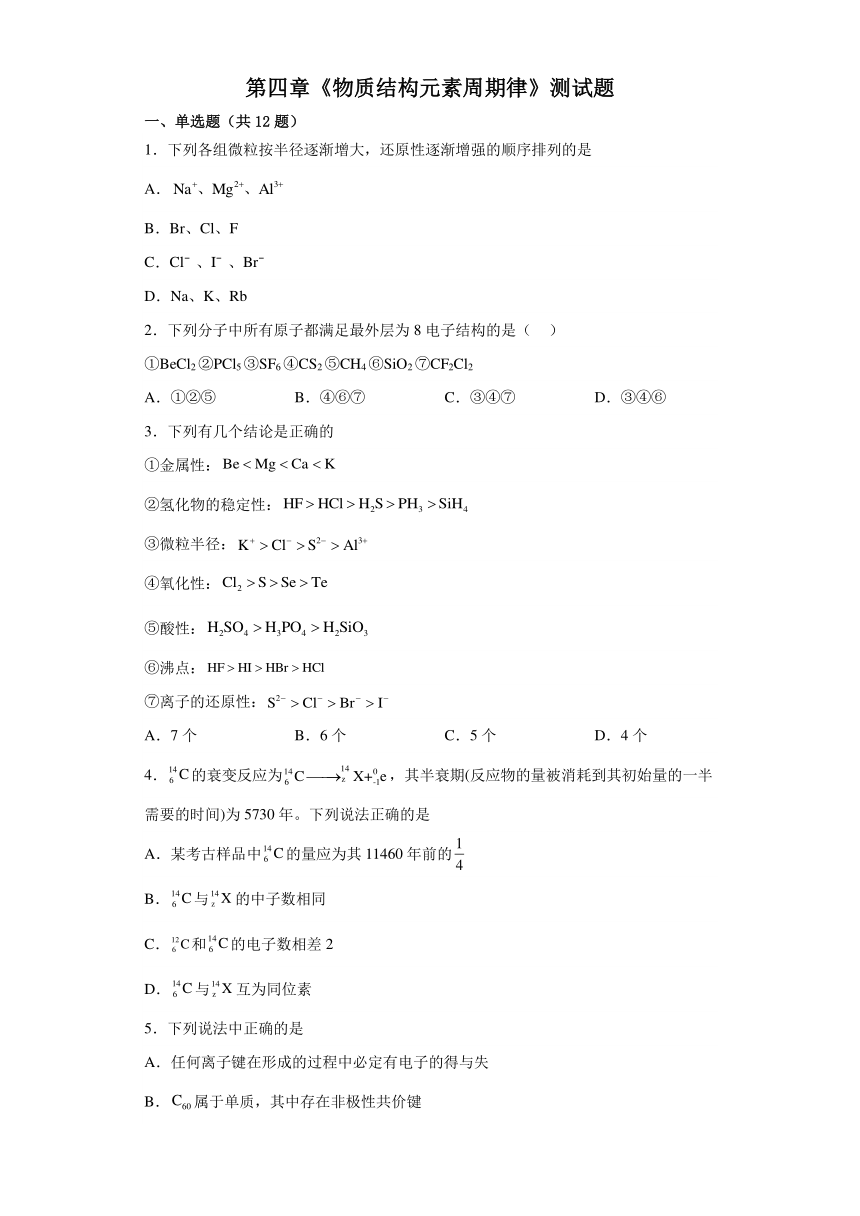

第四章 物质结构元素周期律 测试题 (含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 第四章 物质结构元素周期律 测试题 (含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 601.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-24 16:13:13 | ||

图片预览

文档简介

第四章《物质结构元素周期律》测试题

一、单选题(共12题)

1.下列各组微粒按半径逐渐增大,还原性逐渐增强的顺序排列的是

A.

B.Br、Cl、F

C.Cl 、I 、Br

D.Na、K、Rb

2.下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是( )

①BeCl2 ②PCl5 ③SF6 ④CS2 ⑤CH4 ⑥SiO2 ⑦CF2Cl2

A.①②⑤ B.④⑥⑦ C.③④⑦ D.③④⑥

3.下列有几个结论是正确的

①金属性:

②氢化物的稳定性:

③微粒半径:

④氧化性:

⑤酸性:

⑥沸点:

⑦离子的还原性:

A.7个 B.6个 C.5个 D.4个

4.的衰变反应为,其半衰期(反应物的量被消耗到其初始量的一半需要的时间)为5730年。下列说法正确的是

A.某考古样品中的量应为其11460年前的

B.与的中子数相同

C.和的电子数相差2

D.与互为同位素

5.下列说法中正确的是

A.任何离子键在形成的过程中必定有电子的得与失

B.属于单质,其中存在非极性共价键

C.中既含有离子键,又含有共价键

D.中含有共价键,又全部由非金属元素组成,属于共价化合物

6.W、X、Y、Z四种短周期主族元素的原子序数依次增大,其最高价氧化物对应的水化物的溶液,浓度均为0.1mol/L时的pH如表所示:

元素对应的溶液 W X Y Z

pH(25℃) 1.0 13.0 0.7 1.0

下列说法正确的是

A.简单离子半径大小顺序为:X>Y>Z>W

B.W、Y形成的简单氢化物的沸点:WC.X、Y形成的化合物能促进水的电离

D.Z元素的+1价氧化物和X的最高价氧化物对应水化物不能发生反应

7.下图为元素周期表短周期的一部分,Z原子的电子层数为n,最外层电子数为2n+1。下列叙述错误的是

A.氢和R、W三种元素形成的阴离子有3种以上

B.RY2分子中每个原子的最外层均为8电子结构

C.R、Y、Z的最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强

D.X、Z的氢化物的热稳定性和还原性,都依次减弱

8.据报道,美国科学家制得一种新原子283116X,它属于一种新元素,是116号元素(元素符号用X代替),关于它的推测正确的是

A.这种原子的中子数为167

B.它位于元素周期表中第六周期

C.这种元素一定是过渡元素

D.这种元素的原子易与氢气化合

9.据英国《自然》杂志报道,科学家最近研制成了以锶原子做钟摆的“光晶格钟”,成了世界上最精确的钟。已知一种锶原子的相对原子质量为88,其质子数是38,则这种锶原子的中子数为

A.38 B.50 C.88 D.126

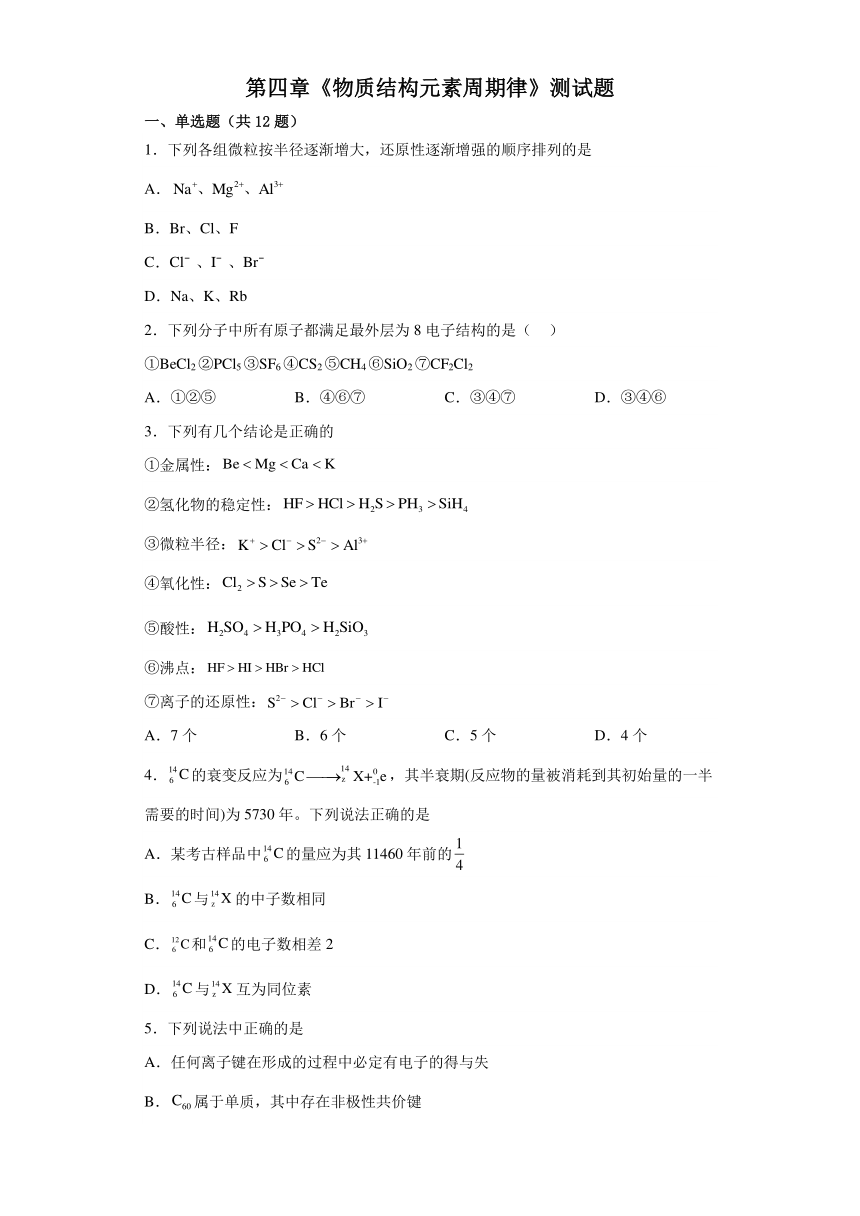

10.如图所示,元素周期表中的金属和非金属元素的分界线处用虚线表示。下列说法正确的是

ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

第2周期 B

第3周期 ① Si

第4周期 Ge ②

第5周期 Sb Te

第6周期 Po At

A.元素①是Al,具有两性 B.元素②是最外层有6个电子

C.虚线左下方的元素均为金属元素 D.在虚线的右上方,可寻找耐高温材料

11.下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是

A.BF3 B.H2O C.SiCl4 D.PCl5

12.下列实验操作及现象、结论均正确的是

选项 实验操作及现象 结论

A 将Na粒投入溶液析出银白色固体 固体为Mg

B 在空气中灼烧黑色的FeO粉末,无明显现象 FeO热稳定性良好

C 将表面积相同且用砂纸打磨后的镁条、铝条分别放入沸水中,镁条与水反应产生气泡,溶液变浑浊;铝条与沸水无明显现象 镁的失电子能力比铝强

D 向溶液中滴加盐酸,产生臭鸡蛋气味的气体 非金属性:Cl>S

A.A B.B C.C D.D

二、非选择题(共10题)

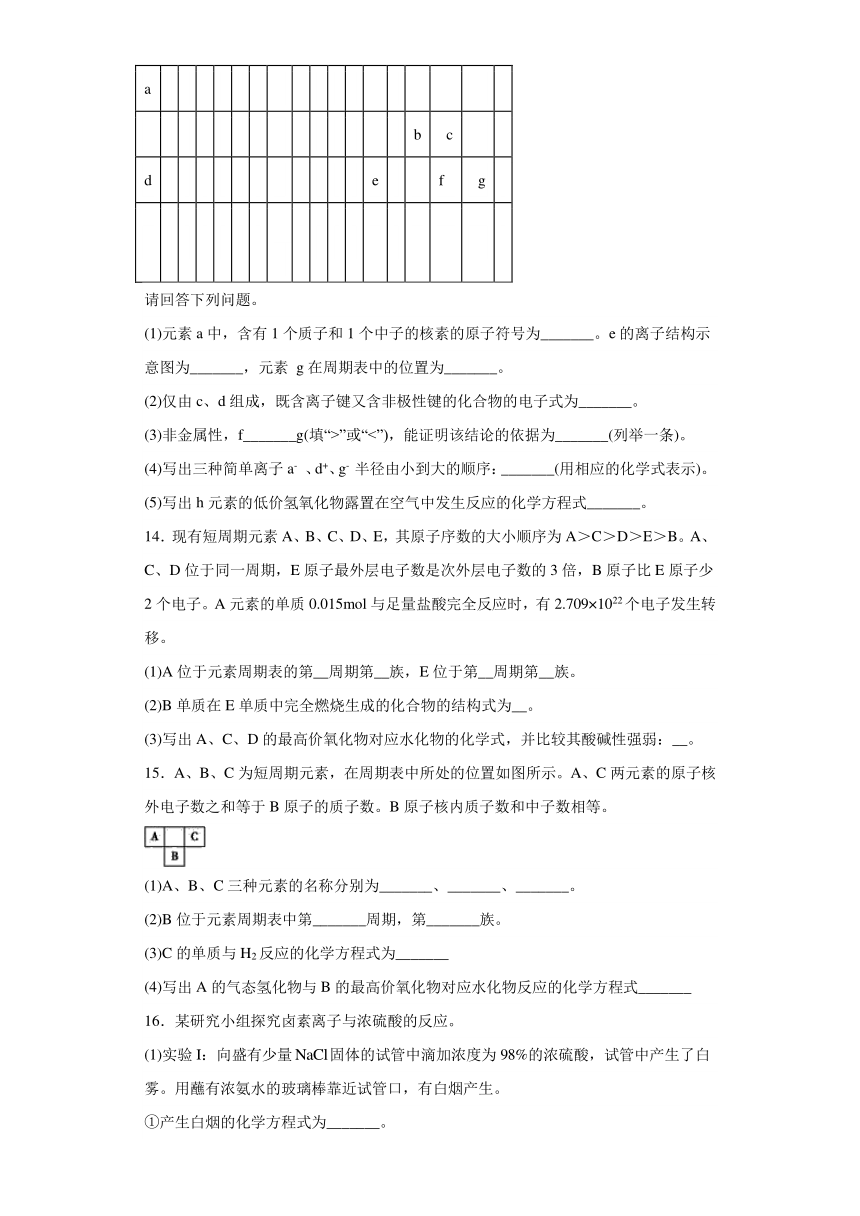

13.1869年,俄国化学家门捷列夫制作了第一张元素周期表,下表是元素周期表的一部分,表中所列的字母分别代表某一化学元素。

a

b c

d e f g

h

请回答下列问题。

(1)元素a中,含有1个质子和1个中子的核素的原子符号为_______。e的离子结构示意图为_______,元素 g在周期表中的位置为_______。

(2)仅由c、d组成,既含离子键又含非极性键的化合物的电子式为_______。

(3)非金属性,f_______g(填“>”或“<”),能证明该结论的依据为_______(列举一条)。

(4)写出三种简单离子a- 、d+、g- 半径由小到大的顺序:_______(用相应的化学式表示)。

(5)写出h元素的低价氢氧化物露置在空气中发生反应的化学方程式_______。

14.现有短周期元素A、B、C、D、E,其原子序数的大小顺序为A>C>D>E>B。A、C、D位于同一周期,E原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,B原子比E原子少2个电子。A元素的单质0.015mol与足量盐酸完全反应时,有2.709×1022个电子发生转移。

(1)A位于元素周期表的第__周期第__族,E位于第__周期第__族。

(2)B单质在E单质中完全燃烧生成的化合物的结构式为__。

(3)写出A、C、D的最高价氧化物对应水化物的化学式,并比较其酸碱性强弱:__。

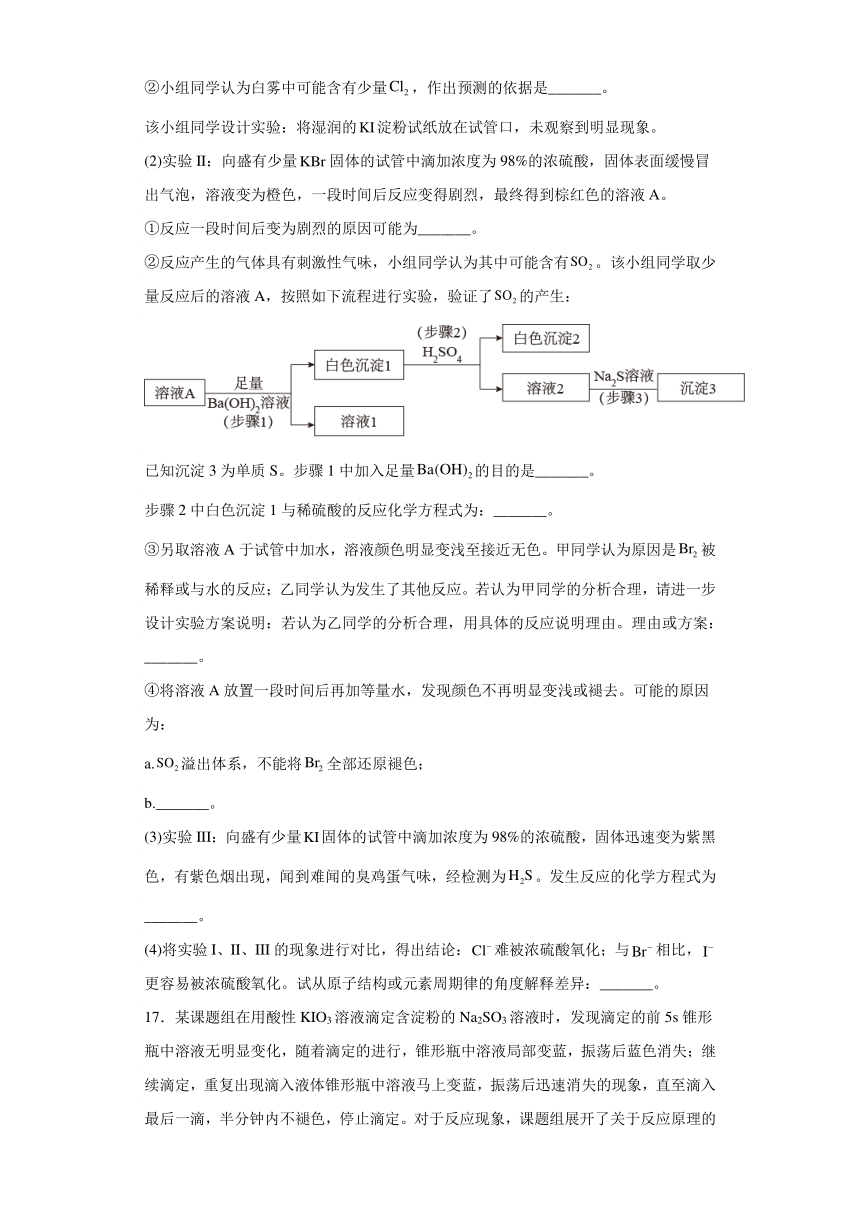

15.A、B、C为短周期元素,在周期表中所处的位置如图所示。A、C两元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数。B原子核内质子数和中子数相等。

(1)A、B、C三种元素的名称分别为_______、_______、_______。

(2)B位于元素周期表中第_______周期,第_______族。

(3)C的单质与H2反应的化学方程式为_______

(4)写出A的气态氢化物与B的最高价氧化物对应水化物反应的化学方程式_______

16.某研究小组探究卤素离子与浓硫酸的反应。

(1)实验I:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,试管中产生了白雾。用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近试管口,有白烟产生。

①产生白烟的化学方程式为_______。

②小组同学认为白雾中可能含有少量,作出预测的依据是_______。

该小组同学设计实验:将湿润的淀粉试纸放在试管口,未观察到明显现象。

(2)实验II:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体表面缓慢冒出气泡,溶液变为橙色,一段时间后反应变得剧烈,最终得到棕红色的溶液A。

①反应一段时间后变为剧烈的原因可能为_______。

②反应产生的气体具有刺激性气味,小组同学认为其中可能含有。该小组同学取少量反应后的溶液A,按照如下流程进行实验,验证了的产生:

已知沉淀3为单质S。步骤1中加入足量的目的是_______。

步骤2中白色沉淀1与稀硫酸的反应化学方程式为:_______。

③另取溶液A于试管中加水,溶液颜色明显变浅至接近无色。甲同学认为原因是被稀释或与水的反应;乙同学认为发生了其他反应。若认为甲同学的分析合理,请进一步设计实验方案说明:若认为乙同学的分析合理,用具体的反应说明理由。理由或方案:_______。

④将溶液A放置一段时间后再加等量水,发现颜色不再明显变浅或褪去。可能的原因为:

a.溢出体系,不能将全部还原褪色;

b._______。

(3)实验III:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体迅速变为紫黑色,有紫色烟出现,闻到难闻的臭鸡蛋气味,经检测为。发生反应的化学方程式为_______。

(4)将实验I、II、III的现象进行对比,得出结论:难被浓硫酸氧化;与相比,更容易被浓硫酸氧化。试从原子结构或元素周期律的角度解释差异:_______。

17.某课题组在用酸性KIO3溶液滴定含淀粉的Na2SO3溶液时,发现滴定的前5s锥形瓶中溶液无明显变化,随着滴定的进行,锥形瓶中溶液局部变蓝,振荡后蓝色消失;继续滴定,重复出现滴入液体锥形瓶中溶液马上变蓝,振荡后迅速消失的现象,直至滴入最后一滴,半分钟内不褪色,停止滴定。对于反应现象,课题组展开了关于反应原理的讨论。

【预测】

(l)[观点1]先发生①5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O,溶液变蓝,再发生②_______________________,蓝色迅速消失。

(2)[观点2]先发生③3 SO32-+ IO3-=3SO42-+I-,前5s内溶液无明显变化,再发生④____和②,变蓝后又迅速消失。

【实验】

为判断IO3-的直接还原产物是I-,还是I2,课题组设计如下实验:

向水槽中依次加入80.0 mL0.010 0 mol/L KIO3溶液、10 mL 0.1 mol/L稀H2SO4、80.0 mL 0.010 0 mol/L Na2SO3溶液。反应一段时间,待电流表示数稳定后,向a电极附近溶液中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝;但小心吸取贴近a电极附近的溶液置于试管中,再滴加淀粉溶液,溶液却变蓝。

(3) ____填“a“或“b”)极为正极。直接向水槽中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝,说明该电极反应式为___。

(4)从水槽中取溶液置于试管中,滴加淀粉溶液,溶液却变蓝,是因为发生了反应(从预测中的四个反应选填一个,填写其序号)__________________________;在原电池装置中不会得到I2,取出溶液却能反应得到,是由于原电池中____(写离子符号)浓度大,IO3-首先与它反应。

【结论】

(5)观点____(填“1”或“2”)正确。滴定前一阶段较长时间无明显现象,说明反应 ___,后来重复出现迅速变蓝后迅速消失的现象,是因为 ___,加快了反应速率。

18.某物质H2RO3分子中共有x个电子,R原子的质量数为A,则R原子核内含有_______个质子,________个中子。

19.氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,氯元素的相对原子质量为35.5,则35Cl和37Cl的原子个数比为____;由Na、35Cl和37C构成的11.7g氯化钠中含35Cl的质量是___g;11.7g该晶体刚好能和某200mL的AgNO3溶液完全反应,则该AgNO3溶液的物质的量浓度是___mol/L。

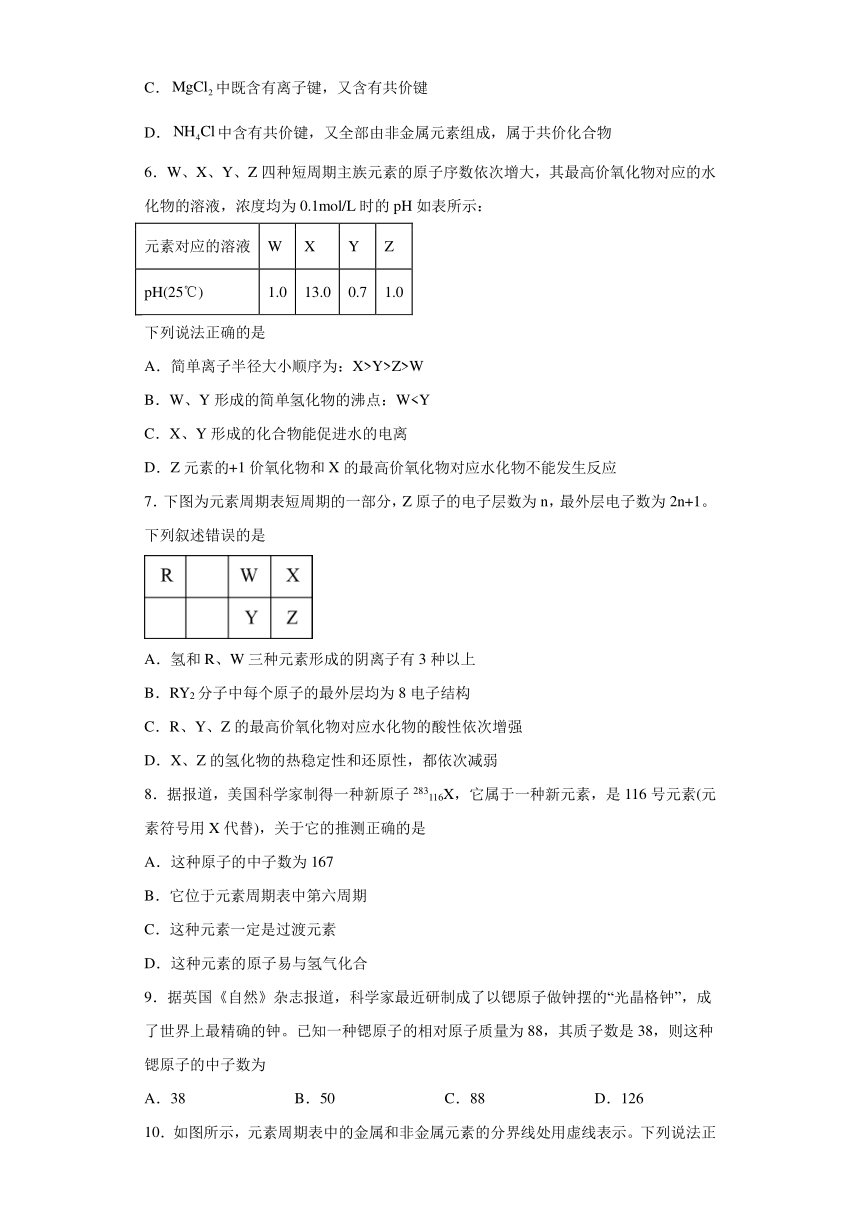

20.把由NaOH、、三种固体组成的混合物溶于足量的水中,有白色沉淀析出,向所得的浑浊液中逐滴加入的盐酸,加入盐酸的体积和生成沉淀的质量如图所示。

(1)混合物中NaOH的质量是________g,的质量是________g,的质量是________g。

(2)点加入盐酸的体积为________mL。

21.X、Y、Z、W、M、R六种短周期元素,周期表中位置如下:

试回答下列问题:

(1)X、Z、W、R四种元素的原子半径由大到小的排列顺序是______(用元素符号表示)。

(2)由X、Z、W、R四种元素中的三种元素可组成一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,则该反应的化学方程式为_____________________________。

(3)由X、W、M、R四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_________________________________。

(4)分子式为X2Y2W4的化合物与含等物质的量的KOH的溶液反应后所得溶液呈酸性,其原因是____________________(用方程式及必要的文字说明)。0.1mol·L-1该溶液中各离子浓度由大到小的顺序为________________________。

(5)由X、Z、W、R和Fe五种元素可组成类似明矾的化合物T(相对分子质量为392),1molT中含有6mol结晶水。对化合物T进行如下实验:

a.取T的溶液,加入过量的NaOH浓溶液并加热,产生白色沉淀和无色有刺激性气味的气体。白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;

b.另取T的溶液,加入过量的BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。

则T的化学式为_____________________。

22.A、B、C、D是短周期元素形成的四种气体单质。E、F均为气体,且F为红棕色。有关的转化关系如图所示(反应条件均已略去)。请回答下列问题:

(1)B的电子式为__________, E的化学式为_________。

(2)写出实验室制备Y化学反应方程式为_____________________。

(3)Y和F在一定条件下可反应生成两种无毒无污染的物质,这是一个具有实际意义的反应,可消除F对环境的污染,该反应的化学方程式为_________________________。

参考答案:

1.D

A.核外电子排布相同,随核电荷数的增加,离子半径减小,故A错误;

B.Br、Cl、F,为同主族元素,随电子层数的减少,原子半径减小,故B错误;

C.Cl-、I-、Br-核外电子层数逐渐增加,离子半径增大,但还原性:Cl-D.Na、K、Rb为同主族元素,随核电荷数的增加原子半径增大,且还原性逐渐增强,故D正确;

故选:D。

2.B

①BeCl2中铍元素最外层有2个电子,化合价为+2,所以最外层总共2+2=4个电子,故错误; ②PCl5中磷原子最外层电子数为5,化合价为+5,所以最外层总共5+5=10个电子,故错误; ③SF6 中硫原子最外层有6个电子,化合价为+6价,所以最外层共6+6=12个电子,故错误;④CS2中碳原子最外层电子数为4+4=8,硫原子最外层电子数6+2=8,故正确; ⑤CH4中氢原子最外层2个电子,故错误; ⑥SiO2 中硅原子最外层电子数为4+4=8,氧原子最外层电子数为6+2=8,故正确;⑦CF2Cl2中碳原子最外层电子数为4+4=8,氟原子最外层电子数为7+1=8,氯原子最外层电子数为7+1=8,故正确。故选B。

【点睛】在判断分子中所有原子是否都满足最外层为8电子结构时,可以根据以下几步进行比较简单,首先看分子中是否含有氢元素或稀有气体元素,这些元素都不满足8电子稳定结构,其次看是否书写过电子式,若写过电子式的都可以满足8电子稳定结构,最后通过计算判断,根据原子最外层电子+化合价绝对值进行计算,结果为8的就满足8电子,否则不满足。这样按照3步走可以减少计算量,提高做题的速率。

3.C

①同周期自左向右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,同主族自上而下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,金属性:,①正确;

②非金属性越强,对应气态氢化物的稳定性越强,非金属性,气态氢化物的稳定性:,②正确;

③核外电子排布相同的微粒,其微粒半径随原子序数的增大而减小,微粒半径排列为,③错误;

④非金属性越强,单质的氧化性越强,非金属性,则氧化性,④正确;

⑤非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强,非金属性,则酸性,⑤正确;

⑥中含分子间氢键,沸点最高,其它氢化物中相对分子质量大的沸点高,则沸点为,故⑥正确;

⑦非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱,非金属性,还原性是,⑦错误。

综上所述③⑦错误;有5个结论正确,答案选C。

4.A

由可知,则X为N,则的衰变反应为。

A.根据半衰期的定义,某考古样品中的量应为其11460年前的1××=,故A正确;

B.与的中子数分别为、,则两者的中子数不同,故B错误;

C.和的核外电子数均为6,两者的核外电子排布相同,电子数相同,故C错误;

D.由分析可知,X为N,与的质子数不相同,不互为同位素,故D错误;

故选B。

5.B

A.不是所有离子键形成的过程中都有电子得失,如氯化钠溶液中析出晶体的过程中形成离子键,但不存在电子转移,故A错误;

B.仅由C元素形成,属于单质,且分子中只有碳碳键,为非极性键,故B正确;

C.中只含有离子键,不含共价键,故C错误;

D.中铵根离子和氯离子之间为离子键,属于离子化合物,故D错误;

故选:B。

6.C

W、X、Y、Z四种短周期主族元素的原子序数依次增大,其最高价氧化物对应的水化物的溶液,浓度均为0.1mol/L时的pH如表中信息,则可推知W为N,对应的酸为强酸HNO3,X为Na,Y为S元素,对应的酸为二元强酸H2SO4,Z为Cl,对应为一元强酸HClO4。

A.电子层数越多离子半径越大,具有相同电子层结构的离子核电荷数越大半径越小,故简单离子半径大小顺序为: Y>Z>W >X,选项A错误;

B.W、Y形成的简单氢化物中由于NH3存在氢键,故沸点:W>Y,选项B错误;

C.X、Y形成的化合物Na3N能水解而促进水的电离,选项C正确;

D.Z元素的+1价氧化物Cl2O是酸性氧化物,X的最高价氧化物对应水化物为NaOH,两者能发生酸性氧化物和碱的反应,生成盐和水,选项D错误。

答案选C。

7.D

由题已知和给出元素周期表位置图示可以知道,n=2,所以X为F元素,Y为S元素,Z为Cl元素,W为O元素,R为C元素,据此回答。

A.R、W和氢三种元素形成的阴离子有、、等,A正确;

B.RY2分子中分子与二氧化碳结构相似,结构式为S=C=S,每个原子的最外层均为8电子结构,B正确;

C.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则R、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物的酸性碳酸<硫酸<高氯酸,C正确;

D.非金属性F>Cl,则X和Z氢化物的热稳定性减弱,而X和Z氢化物的还原性增强,D错误;

故选D。

8.A

稀有气体的原子序数分别为:2、10、18、36、54、86、118,116号元素与118号元素同周期,且位于118号元素的前2列,即116号元素处于第七周期ⅥA族,据此解答。

A.中子数=质量数-质子数=283-116=167,A正确;

B.116号元素位于第七周期ⅥA族元素,B错误;

C.116号元素位于第七周期ⅥA族元素,属于主族元素,不是过渡元素,C错误;

D.这种元素位于第七周期ⅥA族元素,该元素为金属元素,金属性比较弱,不易与氢气化合,D错误;

答案选A。

9.B

质子数+中子数=质量数,一种锶原子的相对原子质量为88,其质子数是38,则这种锶原子的中子数为88-38=50,故选B。

【点睛】本题考查原子结构,解答此类题的关键是掌握并灵活运用原子中核电荷数=核内质子数=核外电子数、原子的近似相对原子质量=质子数+中子数。

10.C

元素①是Al、元素②是As。在元素周期表中,有一条金属、非金属交界线,在交界线附近可以找到半导体材料;在过渡金属元素部分可以找到耐高温、耐腐蚀的合金材料或制催化剂的材料;在交界线的右上方为非金属元素,可寻找制造农药的材料。据此答题。

A. 元素①是Al为金属,虽然既能与酸反应,也能与碱反应,但不能称其为两性,A项错误;

B. 主族元素原子的最外层电子数等于族序数,因此元素②的最外层有5个电子,B项错误;

C. 根据元素周期表可知,虚线左下方的元素均为金属元素,C项正确;

D. 耐高温、耐腐蚀的合金材料为金属材料,一般具有较强的金属性,大多属于过渡金属元素,在虚线的右上方为非金属元素,可寻找制造农药的材料,D项错误;

答案应选C。

11.C

【解析】ABn型共价化合物中,元素的族序数+成键数(化合价的绝对值)=8,则最外层满足8电子结构,据此分析判断。

A.B位于ⅢA族,B的化合价+3价,形成3个B-F键,B原子最外层是6个电子,故A不选;

B.H2O 中H原子为2个电子结构,故B不选;

C.Si位于ⅣA族,Si的化合价为+4,形成4个Si-Cl键,4+4=8,Cl为-1价,1+7=8,所有原子都满足最外层为8电子结构,故C选;

D.P位于ⅤA族,P的化合价为+5价,形成5个P-Cl键,5+5=10,最外层为10个电子结构,故D不选;

故选C。

12.C

A.钠和水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠和氯化镁生成氢氧化镁白色沉淀,A错误;

B.在空气中灼烧黑色的FeO粉末,黑色氧化亚铁被空气中氧气氧化为四氧化三铁,B错误;

C.镁条与水反应产生气泡,溶液变浑浊;铝条与沸水无明显现象,说明镁失去电子形成镁离子、而铝不反应,则镁的失电子能力比铝强,C正确;

D.向溶液中滴加盐酸,产生臭鸡蛋气味的气体为硫化氢气体,但是HCl、H2S均不是最高价氧化物的水合物,不能体现其非金属性强弱,D错误;

故选C。

13.(1) H 第三周期ⅦA族

(2)

(3) < Cl2可以和Na2S反应生成硫单质

(4)H-<Na+<Cl-

(5)4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3

根据各元素在周期表中的位置可知,a~h分别为H、N、O、Na、Al、S、Cl、Fe。

(1)元素a即H元素,含有1个质子和1个中子的核素的质量数为2,符号为H;e为Al元素,Al3+的结构示意图为;元素g即Cl元素,位置为第三周期ⅦA族;

(2)c、d分别为O元素、Na元素,既含离子键又含非极性键的化合物为Na2O2,其电子式为;

(3)同周期自左至右非金属性增强,所以非金属Cl>S,即f<g,非金属性越强,单质的氧化性越强,所以Cl2可以和Na2S反应生成硫单质可以说明非金属Cl>S;

(4)a- 、d+、g- 分别为H-、Na+、Cl-,电子层数依次为1、2、3,电子层数越多原子半径越大,所以半径由小到大为H-<Na+<Cl-;

(5)h为Fe元素,低价氢氧化物为Fe(OH)2,在空气中被氧气氧化为Fe(OH)3,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。

14. 三 ⅢA 二 ⅥA O=C=O 碱性NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

【解析】由E原子最外层电子数是次外层电子数的3倍可知E为O,由B原子比E原子少2个电子可知B为C,由原子序数大小顺序可知A、C、D位于第三周期,由0.015molA与盐酸反应时,转移电子的物质的量为0.045mol可知A为Al,则C为Mg,D为Na,据此分析;

根据上述分析,A为Al,B为C,C为Mg,D为Na,E为O,

(1)根据上述分析,A为Al,Al位于第三周期ⅢA族;E为O,位于第二周期ⅥA族;故答案为三;ⅢA;二;ⅥA;

(2)C在O2中完全燃烧的产物是CO2,CO2的结构式为O=C=O;故答案为O=C=O;

(3)A、C、D的最高价氧化物对应水化物的化学式分别为Al(OH)3、Mg(OH)2、NaOH,根据金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,同周期从左向右金属性减弱,金属性Na>Mg>Al,其最高价氧化物对应水化物的碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3;故答案为碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3。

15. 氮 硫 氟 三 ⅥA F2+H2=2HF 2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4

A、B、C为短周期元素,根据元素在周期表中位置知,A和C位于第二周期、B位于第三周期,设B原子序数为x,则A原子序数为x-9、C原子序数为x-7,A、C两元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数,B原子核内质子数和中子数相等,则x-9+x-7=x,则x=16,所以B是S元素,则A是N元素、C是F元素。

(1)通过以上分析知,A、B、C分别是氮、硫、氟元素,故答案为氮;硫;氟;

(2)B是S元素,S原子核外有3个电子层、最外层电子数是6,所以S元素位于第三周期第VIA族,故答案为三;ⅥA;

(3)C为F元素,氟与H2反应的化学方程式为F2+H2=2HF,故答案为F2+H2=2HF;

(4)A的气态氢化物为氨气,氨气与硫酸反应的化学方程式为2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4,故答案为2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4。

16.(1) 浓硫酸有强氧化性,有可能将氧化为

(2) 反应放热,温度升高,速率加快;反应产物中某种微粒为催化剂,速率加快 除去溶液中的,将溶液中的+4价硫(或)全部转化为沉淀 理由:(方案:向与原溶液颜色相近的溴水中加入等量水,若溶液颜色与溶液A稀释后相近,证明甲的观点成立) +4价硫(或)被空气中氧气氧化为+6价,不能将还原

(3)

(4)原子结构角度:、、I的电子层数递增,、、的离子半径递增,失电子能力递增,还原性增强。或:元素周期律角度:同主族元素随周期数递增,、、I的非金属减弱,、、的氧化性减弱,相应离子、、的还原性增强

【解析】(1)

①产生白烟说明有氯化铵生成,则反应的化学方程式为。

②由于浓硫酸有强氧化性,有可能将氧化为,因此小组同学认为白雾中可能含有少量;

(2)

①反应一段时间后变为剧烈,依据外界条件对反应速率的影响可判断其原因可能为反应放热,温度升高,速率加快或者反应产物中某种微粒为催化剂,速率加快。

②由于反应中还有单质溴生成,则步骤1中加入足量的目的是除去溶液中的,同时将溶液中的+4价硫(或)全部转化为沉淀。步骤2中白色沉淀1与稀硫酸的反应应该是亚硫酸钡和稀硫酸发生复分解反应,反应的化学方程式为。

③由于单质溴具有氧化性,能氧化二氧化硫,因此稀释过程中可能发生化学反应:,可通过实验对比验证甲同学的方案,即向与原溶液颜色相近的溴水中加入等量水,若溶液颜色与溶液A稀释后相近,证明甲的观点成立;

④由于空气中的氧气也能氧化二氧化硫的水溶液,所以另一个可能的原因是+4价硫(或)被空气中氧气氧化为+6价,不能将还原;

(3)

向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体迅速变为紫黑色,有紫色烟出现,因此有单质碘生成,闻到难闻的臭鸡蛋气味,经检测为,根据原子守恒可知还有硫酸钾和水生成,则发生反应的化学方程式为。

(4)

由于、、I的电子层数逐渐递增,、、的离子半径逐渐递增,失电子能力逐渐递增,还原性逐渐增强或同主族元素随周期数递增,、、I的非金属逐渐减弱,、、的氧化性逐渐减弱,因此相应离子、、的还原性逐渐增强。

17. I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+ IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O a IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O ④ SO32- 2 速率慢 生成的I-为(5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂

根据氧化还原反应原理分析可能发生的化学反应;根据原电池原理及实验现象分析假设反应是否成立;根据影响反应速率的外界因素分析解答。

(1)[观点1]先发生①5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O,溶液变蓝,过量的SO32-将I2还原,蓝色褪去,反应为I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+,故答案为:I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+;

(2)[观点2]先发生③3SO32-+ IO3-=3SO42-+I-,前5s内溶液无明显变化,IO3-将I-氧化生成I2,反应为IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O,故答案为:IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O;

(3)向a电极附近溶液中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝;但小心吸取贴近a电极附近的溶液置于试管中,再滴加淀粉溶液,溶液却变蓝。说明a极发生电极反应为:IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O,反应为还原反应,则a为正极,故答案为:a;IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O;

(4)从水槽中取溶液置于试管中,滴加淀粉溶液,溶液却变蓝,说明有I2生成,是因为发生了反应:IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O;取出溶液却能反应得到,是由于原电池中SO32-离子浓度大,IO3-首先与它反应,故答案为:④;原电池中SO32-离子浓度大,IO3-首先与它反应;

(5)根据上述分析IO3-被直接还原为I-,即观点2正确;滴定前一阶段较长时间无明显现象,说明反应速率慢;后来重复出现迅速变蓝后迅速消失的现象,说明反应速率加快,说明生成的I-为(5SO3-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂,故答案为:2;速率慢;生成的I-为(5SO3-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂。

18. x-26 A-x+26

根据分子中各种元素的原子核外电子数的和等于总电子数,原子核外电子数等于其原子核内质子数,原子的质量数等于其质子数与中子数的和计算。

H原子核外只有1个电子,O原子核外有8个电子,则根据H2RO3分子中共有x个电子,可得该物质分子中R原子核外电子数为(x-1)×2-8×3=x-26;

由于原子的质量数等于其质子数与中子数的和,R原子的核外电子数等于x-26,则其原子核内质子数也等于x-26,其质量数为A,故该原子核内中子数为A-( x-26)= A-x+26。

【点睛】本题考查了分子的构成及原子构成微粒关系的知识。在任何分子中原子核外电子数等于原子核内质子数,质量数等于原子核内质子数与中子数的和。掌握微粒的构成及相互关系是解答关键。

19. 3∶1 5.25 1

根据元素的相对原子质量列式计算35Cl和37Cl的原子个数比,再结合氯化钠的质量计算35Cl的质量,根据氯化钠与硝酸银的化学方程式计算AgNO3溶液的物质的量浓度。

(1)设1737Cl和1735Cl的物质的量分别为xmol、ymol,则有:=35.5,解之得x∶y=3∶1;n(NaCl)==0.2mol,所以1735Cl为0.15mol,1735Cl的质量是0.15mol×35g/mol=5.25g;根据NaCl~AgNO3~AgCl知, n(AgNO3)= n(NaCl)=0.2mol, c(AgNO3)==1mol/L,故答案为3∶1;5.25;1。

20. 1

(1)利用镁元素守恒计算出氯化镁的质量,氢氧化钠分三部分反应,一部分与盐酸中和,一部分与氯化铝反应,一部分与氯化镁反应,三者相加得到氢氧化钠的物质的量,再换算成为质量,氯化铝的质量利用铝元素守恒计算;

(2)P点溶液为MgCl2、AlCl3和NaCl混合液,由氯离子守恒可知,氯化钠中氯离子源于加入盐酸,根据钠离子守恒可知n(NaOH)=n(NaCl),进而计算加入盐酸的体积。

NaOH、、三种固体组成的混合物溶于足量的水中, 0到10mL加入酸后M沉淀不变,发生酸碱中和,说明溶液中氢氧化钠过量,不会存在氢氧化铝,形成的沉淀只能是,说明是,的质量为,即,因此,所以的质量为;生产氢氧化镁消耗的氢氧化钠的物质的量,开始至加入盐酸,发生反应:,,盐酸的加入量从发生反应:,,因此,所以的质量为;

根据反应:,,所以;NaOH的质量是;

根据反应:,,,,P点加入盐酸的体积为。

21. S>N>O>H 3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O HSO3-+H+=SO2+H2O KHC2O4溶液中存在HC2O4-的电离与水解,即HC2O4- H++C2O42-,HC2O4-+H2O H2C2O4+OH-,电离程度大于水解程度,使溶液中的c(H+)>c(OH-),溶液显酸性 c(K+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-) (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O

根据元素在周期表中的位置,可推测出X、Y、Z、W、M、R六种短周期元素分别为H、C、N、O、Na、S。

(1)X、Z、W、R四种元素分别为H、N、O、S,原子半径由大到小的顺序为S>N>O>H;

(2)X、Z、W、R四种元素分别为H、N、O、S,组成的强酸为硝酸、硫酸,稀溶液能与铜反应,则酸为硝酸,反应的方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;

(3)由X、W、M、R四种元素为H、O、Na、S,组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,则A为亚硫酸氢钠,与盐酸反应生成二氧化硫和水,反应的离子方程式为HSO3-+H+=SO2+H2O;

(4)分子式为X2Y2W4的化合物为草酸(乙二酸),与含等物质的量的KOH反应生成的物质为KHC2O4,溶液中存在HC2O4-电离与水解,即HC2O4- H++C2O42-, HC2O4-+H2O H2C2O4+OH-,电离程度大于水解程度,使溶液中的c(H+)>c(OH-),溶液显酸性;0.1mol/L KHC2O4溶液中除存在上述反应还有H2O H++OH-,则c(H+)>c(C2O42-),各离子浓度由大到小的顺序为c(K+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-);

(5)根据a的反应现象,可判断物质T的Fe为+2价,气体为氨气,则含有铵根离子;b的现象说明T中含有硫酸根离子,已知,Fe为+2价,硫酸根为-2价,铵根离子为+1价,T的相对分子质量为392,则结晶水个数为6,可判断T的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。

22.(1) NO

(2)Ca(OH)2 + 2NH4Cl =CaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O

(3)

A、B、C、D是短周期元素形成的四种气体单质,X与Y产生“白烟”现象,是挥发性酸和氨气相遇后的产物,单质D与单质A反应生成X、单质D与单质B反应生成Y,由此可推知D是H2,红棕色气体F为NO2,反推可知E为NO,C为O2,则Z为H2O,Y为NH3,X为HCl,G为HNO3,A为Cl2,B为N2;

(1)N2中N原子和N原子共用3对电子对,电子式为,由分析可知E为NO;

(2)实验室用氢氧化钙和氯化铵加热制备NH3,反应的化学反应方程式为Ca(OH)2 + 2NH4Cl =CaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O;

(3)NH3和NO2在一定条件下可反应生成两种无毒无污染的物质,应生成氮气与水,化学方程式为:。

一、单选题(共12题)

1.下列各组微粒按半径逐渐增大,还原性逐渐增强的顺序排列的是

A.

B.Br、Cl、F

C.Cl 、I 、Br

D.Na、K、Rb

2.下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是( )

①BeCl2 ②PCl5 ③SF6 ④CS2 ⑤CH4 ⑥SiO2 ⑦CF2Cl2

A.①②⑤ B.④⑥⑦ C.③④⑦ D.③④⑥

3.下列有几个结论是正确的

①金属性:

②氢化物的稳定性:

③微粒半径:

④氧化性:

⑤酸性:

⑥沸点:

⑦离子的还原性:

A.7个 B.6个 C.5个 D.4个

4.的衰变反应为,其半衰期(反应物的量被消耗到其初始量的一半需要的时间)为5730年。下列说法正确的是

A.某考古样品中的量应为其11460年前的

B.与的中子数相同

C.和的电子数相差2

D.与互为同位素

5.下列说法中正确的是

A.任何离子键在形成的过程中必定有电子的得与失

B.属于单质,其中存在非极性共价键

C.中既含有离子键,又含有共价键

D.中含有共价键,又全部由非金属元素组成,属于共价化合物

6.W、X、Y、Z四种短周期主族元素的原子序数依次增大,其最高价氧化物对应的水化物的溶液,浓度均为0.1mol/L时的pH如表所示:

元素对应的溶液 W X Y Z

pH(25℃) 1.0 13.0 0.7 1.0

下列说法正确的是

A.简单离子半径大小顺序为:X>Y>Z>W

B.W、Y形成的简单氢化物的沸点:W

D.Z元素的+1价氧化物和X的最高价氧化物对应水化物不能发生反应

7.下图为元素周期表短周期的一部分,Z原子的电子层数为n,最外层电子数为2n+1。下列叙述错误的是

A.氢和R、W三种元素形成的阴离子有3种以上

B.RY2分子中每个原子的最外层均为8电子结构

C.R、Y、Z的最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强

D.X、Z的氢化物的热稳定性和还原性,都依次减弱

8.据报道,美国科学家制得一种新原子283116X,它属于一种新元素,是116号元素(元素符号用X代替),关于它的推测正确的是

A.这种原子的中子数为167

B.它位于元素周期表中第六周期

C.这种元素一定是过渡元素

D.这种元素的原子易与氢气化合

9.据英国《自然》杂志报道,科学家最近研制成了以锶原子做钟摆的“光晶格钟”,成了世界上最精确的钟。已知一种锶原子的相对原子质量为88,其质子数是38,则这种锶原子的中子数为

A.38 B.50 C.88 D.126

10.如图所示,元素周期表中的金属和非金属元素的分界线处用虚线表示。下列说法正确的是

ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

第2周期 B

第3周期 ① Si

第4周期 Ge ②

第5周期 Sb Te

第6周期 Po At

A.元素①是Al,具有两性 B.元素②是最外层有6个电子

C.虚线左下方的元素均为金属元素 D.在虚线的右上方,可寻找耐高温材料

11.下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是

A.BF3 B.H2O C.SiCl4 D.PCl5

12.下列实验操作及现象、结论均正确的是

选项 实验操作及现象 结论

A 将Na粒投入溶液析出银白色固体 固体为Mg

B 在空气中灼烧黑色的FeO粉末,无明显现象 FeO热稳定性良好

C 将表面积相同且用砂纸打磨后的镁条、铝条分别放入沸水中,镁条与水反应产生气泡,溶液变浑浊;铝条与沸水无明显现象 镁的失电子能力比铝强

D 向溶液中滴加盐酸,产生臭鸡蛋气味的气体 非金属性:Cl>S

A.A B.B C.C D.D

二、非选择题(共10题)

13.1869年,俄国化学家门捷列夫制作了第一张元素周期表,下表是元素周期表的一部分,表中所列的字母分别代表某一化学元素。

a

b c

d e f g

h

请回答下列问题。

(1)元素a中,含有1个质子和1个中子的核素的原子符号为_______。e的离子结构示意图为_______,元素 g在周期表中的位置为_______。

(2)仅由c、d组成,既含离子键又含非极性键的化合物的电子式为_______。

(3)非金属性,f_______g(填“>”或“<”),能证明该结论的依据为_______(列举一条)。

(4)写出三种简单离子a- 、d+、g- 半径由小到大的顺序:_______(用相应的化学式表示)。

(5)写出h元素的低价氢氧化物露置在空气中发生反应的化学方程式_______。

14.现有短周期元素A、B、C、D、E,其原子序数的大小顺序为A>C>D>E>B。A、C、D位于同一周期,E原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,B原子比E原子少2个电子。A元素的单质0.015mol与足量盐酸完全反应时,有2.709×1022个电子发生转移。

(1)A位于元素周期表的第__周期第__族,E位于第__周期第__族。

(2)B单质在E单质中完全燃烧生成的化合物的结构式为__。

(3)写出A、C、D的最高价氧化物对应水化物的化学式,并比较其酸碱性强弱:__。

15.A、B、C为短周期元素,在周期表中所处的位置如图所示。A、C两元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数。B原子核内质子数和中子数相等。

(1)A、B、C三种元素的名称分别为_______、_______、_______。

(2)B位于元素周期表中第_______周期,第_______族。

(3)C的单质与H2反应的化学方程式为_______

(4)写出A的气态氢化物与B的最高价氧化物对应水化物反应的化学方程式_______

16.某研究小组探究卤素离子与浓硫酸的反应。

(1)实验I:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,试管中产生了白雾。用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近试管口,有白烟产生。

①产生白烟的化学方程式为_______。

②小组同学认为白雾中可能含有少量,作出预测的依据是_______。

该小组同学设计实验:将湿润的淀粉试纸放在试管口,未观察到明显现象。

(2)实验II:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体表面缓慢冒出气泡,溶液变为橙色,一段时间后反应变得剧烈,最终得到棕红色的溶液A。

①反应一段时间后变为剧烈的原因可能为_______。

②反应产生的气体具有刺激性气味,小组同学认为其中可能含有。该小组同学取少量反应后的溶液A,按照如下流程进行实验,验证了的产生:

已知沉淀3为单质S。步骤1中加入足量的目的是_______。

步骤2中白色沉淀1与稀硫酸的反应化学方程式为:_______。

③另取溶液A于试管中加水,溶液颜色明显变浅至接近无色。甲同学认为原因是被稀释或与水的反应;乙同学认为发生了其他反应。若认为甲同学的分析合理,请进一步设计实验方案说明:若认为乙同学的分析合理,用具体的反应说明理由。理由或方案:_______。

④将溶液A放置一段时间后再加等量水,发现颜色不再明显变浅或褪去。可能的原因为:

a.溢出体系,不能将全部还原褪色;

b._______。

(3)实验III:向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体迅速变为紫黑色,有紫色烟出现,闻到难闻的臭鸡蛋气味,经检测为。发生反应的化学方程式为_______。

(4)将实验I、II、III的现象进行对比,得出结论:难被浓硫酸氧化;与相比,更容易被浓硫酸氧化。试从原子结构或元素周期律的角度解释差异:_______。

17.某课题组在用酸性KIO3溶液滴定含淀粉的Na2SO3溶液时,发现滴定的前5s锥形瓶中溶液无明显变化,随着滴定的进行,锥形瓶中溶液局部变蓝,振荡后蓝色消失;继续滴定,重复出现滴入液体锥形瓶中溶液马上变蓝,振荡后迅速消失的现象,直至滴入最后一滴,半分钟内不褪色,停止滴定。对于反应现象,课题组展开了关于反应原理的讨论。

【预测】

(l)[观点1]先发生①5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O,溶液变蓝,再发生②_______________________,蓝色迅速消失。

(2)[观点2]先发生③3 SO32-+ IO3-=3SO42-+I-,前5s内溶液无明显变化,再发生④____和②,变蓝后又迅速消失。

【实验】

为判断IO3-的直接还原产物是I-,还是I2,课题组设计如下实验:

向水槽中依次加入80.0 mL0.010 0 mol/L KIO3溶液、10 mL 0.1 mol/L稀H2SO4、80.0 mL 0.010 0 mol/L Na2SO3溶液。反应一段时间,待电流表示数稳定后,向a电极附近溶液中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝;但小心吸取贴近a电极附近的溶液置于试管中,再滴加淀粉溶液,溶液却变蓝。

(3) ____填“a“或“b”)极为正极。直接向水槽中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝,说明该电极反应式为___。

(4)从水槽中取溶液置于试管中,滴加淀粉溶液,溶液却变蓝,是因为发生了反应(从预测中的四个反应选填一个,填写其序号)__________________________;在原电池装置中不会得到I2,取出溶液却能反应得到,是由于原电池中____(写离子符号)浓度大,IO3-首先与它反应。

【结论】

(5)观点____(填“1”或“2”)正确。滴定前一阶段较长时间无明显现象,说明反应 ___,后来重复出现迅速变蓝后迅速消失的现象,是因为 ___,加快了反应速率。

18.某物质H2RO3分子中共有x个电子,R原子的质量数为A,则R原子核内含有_______个质子,________个中子。

19.氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,氯元素的相对原子质量为35.5,则35Cl和37Cl的原子个数比为____;由Na、35Cl和37C构成的11.7g氯化钠中含35Cl的质量是___g;11.7g该晶体刚好能和某200mL的AgNO3溶液完全反应,则该AgNO3溶液的物质的量浓度是___mol/L。

20.把由NaOH、、三种固体组成的混合物溶于足量的水中,有白色沉淀析出,向所得的浑浊液中逐滴加入的盐酸,加入盐酸的体积和生成沉淀的质量如图所示。

(1)混合物中NaOH的质量是________g,的质量是________g,的质量是________g。

(2)点加入盐酸的体积为________mL。

21.X、Y、Z、W、M、R六种短周期元素,周期表中位置如下:

试回答下列问题:

(1)X、Z、W、R四种元素的原子半径由大到小的排列顺序是______(用元素符号表示)。

(2)由X、Z、W、R四种元素中的三种元素可组成一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,则该反应的化学方程式为_____________________________。

(3)由X、W、M、R四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_________________________________。

(4)分子式为X2Y2W4的化合物与含等物质的量的KOH的溶液反应后所得溶液呈酸性,其原因是____________________(用方程式及必要的文字说明)。0.1mol·L-1该溶液中各离子浓度由大到小的顺序为________________________。

(5)由X、Z、W、R和Fe五种元素可组成类似明矾的化合物T(相对分子质量为392),1molT中含有6mol结晶水。对化合物T进行如下实验:

a.取T的溶液,加入过量的NaOH浓溶液并加热,产生白色沉淀和无色有刺激性气味的气体。白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;

b.另取T的溶液,加入过量的BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。

则T的化学式为_____________________。

22.A、B、C、D是短周期元素形成的四种气体单质。E、F均为气体,且F为红棕色。有关的转化关系如图所示(反应条件均已略去)。请回答下列问题:

(1)B的电子式为__________, E的化学式为_________。

(2)写出实验室制备Y化学反应方程式为_____________________。

(3)Y和F在一定条件下可反应生成两种无毒无污染的物质,这是一个具有实际意义的反应,可消除F对环境的污染,该反应的化学方程式为_________________________。

参考答案:

1.D

A.核外电子排布相同,随核电荷数的增加,离子半径减小,故A错误;

B.Br、Cl、F,为同主族元素,随电子层数的减少,原子半径减小,故B错误;

C.Cl-、I-、Br-核外电子层数逐渐增加,离子半径增大,但还原性:Cl-

故选:D。

2.B

①BeCl2中铍元素最外层有2个电子,化合价为+2,所以最外层总共2+2=4个电子,故错误; ②PCl5中磷原子最外层电子数为5,化合价为+5,所以最外层总共5+5=10个电子,故错误; ③SF6 中硫原子最外层有6个电子,化合价为+6价,所以最外层共6+6=12个电子,故错误;④CS2中碳原子最外层电子数为4+4=8,硫原子最外层电子数6+2=8,故正确; ⑤CH4中氢原子最外层2个电子,故错误; ⑥SiO2 中硅原子最外层电子数为4+4=8,氧原子最外层电子数为6+2=8,故正确;⑦CF2Cl2中碳原子最外层电子数为4+4=8,氟原子最外层电子数为7+1=8,氯原子最外层电子数为7+1=8,故正确。故选B。

【点睛】在判断分子中所有原子是否都满足最外层为8电子结构时,可以根据以下几步进行比较简单,首先看分子中是否含有氢元素或稀有气体元素,这些元素都不满足8电子稳定结构,其次看是否书写过电子式,若写过电子式的都可以满足8电子稳定结构,最后通过计算判断,根据原子最外层电子+化合价绝对值进行计算,结果为8的就满足8电子,否则不满足。这样按照3步走可以减少计算量,提高做题的速率。

3.C

①同周期自左向右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,同主族自上而下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,金属性:,①正确;

②非金属性越强,对应气态氢化物的稳定性越强,非金属性,气态氢化物的稳定性:,②正确;

③核外电子排布相同的微粒,其微粒半径随原子序数的增大而减小,微粒半径排列为,③错误;

④非金属性越强,单质的氧化性越强,非金属性,则氧化性,④正确;

⑤非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强,非金属性,则酸性,⑤正确;

⑥中含分子间氢键,沸点最高,其它氢化物中相对分子质量大的沸点高,则沸点为,故⑥正确;

⑦非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱,非金属性,还原性是,⑦错误。

综上所述③⑦错误;有5个结论正确,答案选C。

4.A

由可知,则X为N,则的衰变反应为。

A.根据半衰期的定义,某考古样品中的量应为其11460年前的1××=,故A正确;

B.与的中子数分别为、,则两者的中子数不同,故B错误;

C.和的核外电子数均为6,两者的核外电子排布相同,电子数相同,故C错误;

D.由分析可知,X为N,与的质子数不相同,不互为同位素,故D错误;

故选B。

5.B

A.不是所有离子键形成的过程中都有电子得失,如氯化钠溶液中析出晶体的过程中形成离子键,但不存在电子转移,故A错误;

B.仅由C元素形成,属于单质,且分子中只有碳碳键,为非极性键,故B正确;

C.中只含有离子键,不含共价键,故C错误;

D.中铵根离子和氯离子之间为离子键,属于离子化合物,故D错误;

故选:B。

6.C

W、X、Y、Z四种短周期主族元素的原子序数依次增大,其最高价氧化物对应的水化物的溶液,浓度均为0.1mol/L时的pH如表中信息,则可推知W为N,对应的酸为强酸HNO3,X为Na,Y为S元素,对应的酸为二元强酸H2SO4,Z为Cl,对应为一元强酸HClO4。

A.电子层数越多离子半径越大,具有相同电子层结构的离子核电荷数越大半径越小,故简单离子半径大小顺序为: Y>Z>W >X,选项A错误;

B.W、Y形成的简单氢化物中由于NH3存在氢键,故沸点:W>Y,选项B错误;

C.X、Y形成的化合物Na3N能水解而促进水的电离,选项C正确;

D.Z元素的+1价氧化物Cl2O是酸性氧化物,X的最高价氧化物对应水化物为NaOH,两者能发生酸性氧化物和碱的反应,生成盐和水,选项D错误。

答案选C。

7.D

由题已知和给出元素周期表位置图示可以知道,n=2,所以X为F元素,Y为S元素,Z为Cl元素,W为O元素,R为C元素,据此回答。

A.R、W和氢三种元素形成的阴离子有、、等,A正确;

B.RY2分子中分子与二氧化碳结构相似,结构式为S=C=S,每个原子的最外层均为8电子结构,B正确;

C.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则R、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物的酸性碳酸<硫酸<高氯酸,C正确;

D.非金属性F>Cl,则X和Z氢化物的热稳定性减弱,而X和Z氢化物的还原性增强,D错误;

故选D。

8.A

稀有气体的原子序数分别为:2、10、18、36、54、86、118,116号元素与118号元素同周期,且位于118号元素的前2列,即116号元素处于第七周期ⅥA族,据此解答。

A.中子数=质量数-质子数=283-116=167,A正确;

B.116号元素位于第七周期ⅥA族元素,B错误;

C.116号元素位于第七周期ⅥA族元素,属于主族元素,不是过渡元素,C错误;

D.这种元素位于第七周期ⅥA族元素,该元素为金属元素,金属性比较弱,不易与氢气化合,D错误;

答案选A。

9.B

质子数+中子数=质量数,一种锶原子的相对原子质量为88,其质子数是38,则这种锶原子的中子数为88-38=50,故选B。

【点睛】本题考查原子结构,解答此类题的关键是掌握并灵活运用原子中核电荷数=核内质子数=核外电子数、原子的近似相对原子质量=质子数+中子数。

10.C

元素①是Al、元素②是As。在元素周期表中,有一条金属、非金属交界线,在交界线附近可以找到半导体材料;在过渡金属元素部分可以找到耐高温、耐腐蚀的合金材料或制催化剂的材料;在交界线的右上方为非金属元素,可寻找制造农药的材料。据此答题。

A. 元素①是Al为金属,虽然既能与酸反应,也能与碱反应,但不能称其为两性,A项错误;

B. 主族元素原子的最外层电子数等于族序数,因此元素②的最外层有5个电子,B项错误;

C. 根据元素周期表可知,虚线左下方的元素均为金属元素,C项正确;

D. 耐高温、耐腐蚀的合金材料为金属材料,一般具有较强的金属性,大多属于过渡金属元素,在虚线的右上方为非金属元素,可寻找制造农药的材料,D项错误;

答案应选C。

11.C

【解析】ABn型共价化合物中,元素的族序数+成键数(化合价的绝对值)=8,则最外层满足8电子结构,据此分析判断。

A.B位于ⅢA族,B的化合价+3价,形成3个B-F键,B原子最外层是6个电子,故A不选;

B.H2O 中H原子为2个电子结构,故B不选;

C.Si位于ⅣA族,Si的化合价为+4,形成4个Si-Cl键,4+4=8,Cl为-1价,1+7=8,所有原子都满足最外层为8电子结构,故C选;

D.P位于ⅤA族,P的化合价为+5价,形成5个P-Cl键,5+5=10,最外层为10个电子结构,故D不选;

故选C。

12.C

A.钠和水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠和氯化镁生成氢氧化镁白色沉淀,A错误;

B.在空气中灼烧黑色的FeO粉末,黑色氧化亚铁被空气中氧气氧化为四氧化三铁,B错误;

C.镁条与水反应产生气泡,溶液变浑浊;铝条与沸水无明显现象,说明镁失去电子形成镁离子、而铝不反应,则镁的失电子能力比铝强,C正确;

D.向溶液中滴加盐酸,产生臭鸡蛋气味的气体为硫化氢气体,但是HCl、H2S均不是最高价氧化物的水合物,不能体现其非金属性强弱,D错误;

故选C。

13.(1) H 第三周期ⅦA族

(2)

(3) < Cl2可以和Na2S反应生成硫单质

(4)H-<Na+<Cl-

(5)4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3

根据各元素在周期表中的位置可知,a~h分别为H、N、O、Na、Al、S、Cl、Fe。

(1)元素a即H元素,含有1个质子和1个中子的核素的质量数为2,符号为H;e为Al元素,Al3+的结构示意图为;元素g即Cl元素,位置为第三周期ⅦA族;

(2)c、d分别为O元素、Na元素,既含离子键又含非极性键的化合物为Na2O2,其电子式为;

(3)同周期自左至右非金属性增强,所以非金属Cl>S,即f<g,非金属性越强,单质的氧化性越强,所以Cl2可以和Na2S反应生成硫单质可以说明非金属Cl>S;

(4)a- 、d+、g- 分别为H-、Na+、Cl-,电子层数依次为1、2、3,电子层数越多原子半径越大,所以半径由小到大为H-<Na+<Cl-;

(5)h为Fe元素,低价氢氧化物为Fe(OH)2,在空气中被氧气氧化为Fe(OH)3,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。

14. 三 ⅢA 二 ⅥA O=C=O 碱性NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

【解析】由E原子最外层电子数是次外层电子数的3倍可知E为O,由B原子比E原子少2个电子可知B为C,由原子序数大小顺序可知A、C、D位于第三周期,由0.015molA与盐酸反应时,转移电子的物质的量为0.045mol可知A为Al,则C为Mg,D为Na,据此分析;

根据上述分析,A为Al,B为C,C为Mg,D为Na,E为O,

(1)根据上述分析,A为Al,Al位于第三周期ⅢA族;E为O,位于第二周期ⅥA族;故答案为三;ⅢA;二;ⅥA;

(2)C在O2中完全燃烧的产物是CO2,CO2的结构式为O=C=O;故答案为O=C=O;

(3)A、C、D的最高价氧化物对应水化物的化学式分别为Al(OH)3、Mg(OH)2、NaOH,根据金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,同周期从左向右金属性减弱,金属性Na>Mg>Al,其最高价氧化物对应水化物的碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3;故答案为碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3。

15. 氮 硫 氟 三 ⅥA F2+H2=2HF 2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4

A、B、C为短周期元素,根据元素在周期表中位置知,A和C位于第二周期、B位于第三周期,设B原子序数为x,则A原子序数为x-9、C原子序数为x-7,A、C两元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数,B原子核内质子数和中子数相等,则x-9+x-7=x,则x=16,所以B是S元素,则A是N元素、C是F元素。

(1)通过以上分析知,A、B、C分别是氮、硫、氟元素,故答案为氮;硫;氟;

(2)B是S元素,S原子核外有3个电子层、最外层电子数是6,所以S元素位于第三周期第VIA族,故答案为三;ⅥA;

(3)C为F元素,氟与H2反应的化学方程式为F2+H2=2HF,故答案为F2+H2=2HF;

(4)A的气态氢化物为氨气,氨气与硫酸反应的化学方程式为2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4,故答案为2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4。

16.(1) 浓硫酸有强氧化性,有可能将氧化为

(2) 反应放热,温度升高,速率加快;反应产物中某种微粒为催化剂,速率加快 除去溶液中的,将溶液中的+4价硫(或)全部转化为沉淀 理由:(方案:向与原溶液颜色相近的溴水中加入等量水,若溶液颜色与溶液A稀释后相近,证明甲的观点成立) +4价硫(或)被空气中氧气氧化为+6价,不能将还原

(3)

(4)原子结构角度:、、I的电子层数递增,、、的离子半径递增,失电子能力递增,还原性增强。或:元素周期律角度:同主族元素随周期数递增,、、I的非金属减弱,、、的氧化性减弱,相应离子、、的还原性增强

【解析】(1)

①产生白烟说明有氯化铵生成,则反应的化学方程式为。

②由于浓硫酸有强氧化性,有可能将氧化为,因此小组同学认为白雾中可能含有少量;

(2)

①反应一段时间后变为剧烈,依据外界条件对反应速率的影响可判断其原因可能为反应放热,温度升高,速率加快或者反应产物中某种微粒为催化剂,速率加快。

②由于反应中还有单质溴生成,则步骤1中加入足量的目的是除去溶液中的,同时将溶液中的+4价硫(或)全部转化为沉淀。步骤2中白色沉淀1与稀硫酸的反应应该是亚硫酸钡和稀硫酸发生复分解反应,反应的化学方程式为。

③由于单质溴具有氧化性,能氧化二氧化硫,因此稀释过程中可能发生化学反应:,可通过实验对比验证甲同学的方案,即向与原溶液颜色相近的溴水中加入等量水,若溶液颜色与溶液A稀释后相近,证明甲的观点成立;

④由于空气中的氧气也能氧化二氧化硫的水溶液,所以另一个可能的原因是+4价硫(或)被空气中氧气氧化为+6价,不能将还原;

(3)

向盛有少量固体的试管中滴加浓度为98%的浓硫酸,固体迅速变为紫黑色,有紫色烟出现,因此有单质碘生成,闻到难闻的臭鸡蛋气味,经检测为,根据原子守恒可知还有硫酸钾和水生成,则发生反应的化学方程式为。

(4)

由于、、I的电子层数逐渐递增,、、的离子半径逐渐递增,失电子能力逐渐递增,还原性逐渐增强或同主族元素随周期数递增,、、I的非金属逐渐减弱,、、的氧化性逐渐减弱,因此相应离子、、的还原性逐渐增强。

17. I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+ IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O a IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O ④ SO32- 2 速率慢 生成的I-为(5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂

根据氧化还原反应原理分析可能发生的化学反应;根据原电池原理及实验现象分析假设反应是否成立;根据影响反应速率的外界因素分析解答。

(1)[观点1]先发生①5SO32-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O,溶液变蓝,过量的SO32-将I2还原,蓝色褪去,反应为I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+,故答案为:I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+;

(2)[观点2]先发生③3SO32-+ IO3-=3SO42-+I-,前5s内溶液无明显变化,IO3-将I-氧化生成I2,反应为IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O,故答案为:IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O;

(3)向a电极附近溶液中滴加淀粉溶液,溶液未变蓝;但小心吸取贴近a电极附近的溶液置于试管中,再滴加淀粉溶液,溶液却变蓝。说明a极发生电极反应为:IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O,反应为还原反应,则a为正极,故答案为:a;IO3-+6e-+6H+=I-+3H2O;

(4)从水槽中取溶液置于试管中,滴加淀粉溶液,溶液却变蓝,说明有I2生成,是因为发生了反应:IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O;取出溶液却能反应得到,是由于原电池中SO32-离子浓度大,IO3-首先与它反应,故答案为:④;原电池中SO32-离子浓度大,IO3-首先与它反应;

(5)根据上述分析IO3-被直接还原为I-,即观点2正确;滴定前一阶段较长时间无明显现象,说明反应速率慢;后来重复出现迅速变蓝后迅速消失的现象,说明反应速率加快,说明生成的I-为(5SO3-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂,故答案为:2;速率慢;生成的I-为(5SO3-+2IO3-+2H+=5SO42-+I2+H2O)的催化剂。

18. x-26 A-x+26

根据分子中各种元素的原子核外电子数的和等于总电子数,原子核外电子数等于其原子核内质子数,原子的质量数等于其质子数与中子数的和计算。

H原子核外只有1个电子,O原子核外有8个电子,则根据H2RO3分子中共有x个电子,可得该物质分子中R原子核外电子数为(x-1)×2-8×3=x-26;

由于原子的质量数等于其质子数与中子数的和,R原子的核外电子数等于x-26,则其原子核内质子数也等于x-26,其质量数为A,故该原子核内中子数为A-( x-26)= A-x+26。

【点睛】本题考查了分子的构成及原子构成微粒关系的知识。在任何分子中原子核外电子数等于原子核内质子数,质量数等于原子核内质子数与中子数的和。掌握微粒的构成及相互关系是解答关键。

19. 3∶1 5.25 1

根据元素的相对原子质量列式计算35Cl和37Cl的原子个数比,再结合氯化钠的质量计算35Cl的质量,根据氯化钠与硝酸银的化学方程式计算AgNO3溶液的物质的量浓度。

(1)设1737Cl和1735Cl的物质的量分别为xmol、ymol,则有:=35.5,解之得x∶y=3∶1;n(NaCl)==0.2mol,所以1735Cl为0.15mol,1735Cl的质量是0.15mol×35g/mol=5.25g;根据NaCl~AgNO3~AgCl知, n(AgNO3)= n(NaCl)=0.2mol, c(AgNO3)==1mol/L,故答案为3∶1;5.25;1。

20. 1

(1)利用镁元素守恒计算出氯化镁的质量,氢氧化钠分三部分反应,一部分与盐酸中和,一部分与氯化铝反应,一部分与氯化镁反应,三者相加得到氢氧化钠的物质的量,再换算成为质量,氯化铝的质量利用铝元素守恒计算;

(2)P点溶液为MgCl2、AlCl3和NaCl混合液,由氯离子守恒可知,氯化钠中氯离子源于加入盐酸,根据钠离子守恒可知n(NaOH)=n(NaCl),进而计算加入盐酸的体积。

NaOH、、三种固体组成的混合物溶于足量的水中, 0到10mL加入酸后M沉淀不变,发生酸碱中和,说明溶液中氢氧化钠过量,不会存在氢氧化铝,形成的沉淀只能是,说明是,的质量为,即,因此,所以的质量为;生产氢氧化镁消耗的氢氧化钠的物质的量,开始至加入盐酸,发生反应:,,盐酸的加入量从发生反应:,,因此,所以的质量为;

根据反应:,,所以;NaOH的质量是;

根据反应:,,,,P点加入盐酸的体积为。

21. S>N>O>H 3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O HSO3-+H+=SO2+H2O KHC2O4溶液中存在HC2O4-的电离与水解,即HC2O4- H++C2O42-,HC2O4-+H2O H2C2O4+OH-,电离程度大于水解程度,使溶液中的c(H+)>c(OH-),溶液显酸性 c(K+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-) (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O

根据元素在周期表中的位置,可推测出X、Y、Z、W、M、R六种短周期元素分别为H、C、N、O、Na、S。

(1)X、Z、W、R四种元素分别为H、N、O、S,原子半径由大到小的顺序为S>N>O>H;

(2)X、Z、W、R四种元素分别为H、N、O、S,组成的强酸为硝酸、硫酸,稀溶液能与铜反应,则酸为硝酸,反应的方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;

(3)由X、W、M、R四种元素为H、O、Na、S,组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,则A为亚硫酸氢钠,与盐酸反应生成二氧化硫和水,反应的离子方程式为HSO3-+H+=SO2+H2O;

(4)分子式为X2Y2W4的化合物为草酸(乙二酸),与含等物质的量的KOH反应生成的物质为KHC2O4,溶液中存在HC2O4-电离与水解,即HC2O4- H++C2O42-, HC2O4-+H2O H2C2O4+OH-,电离程度大于水解程度,使溶液中的c(H+)>c(OH-),溶液显酸性;0.1mol/L KHC2O4溶液中除存在上述反应还有H2O H++OH-,则c(H+)>c(C2O42-),各离子浓度由大到小的顺序为c(K+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-);

(5)根据a的反应现象,可判断物质T的Fe为+2价,气体为氨气,则含有铵根离子;b的现象说明T中含有硫酸根离子,已知,Fe为+2价,硫酸根为-2价,铵根离子为+1价,T的相对分子质量为392,则结晶水个数为6,可判断T的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。

22.(1) NO

(2)Ca(OH)2 + 2NH4Cl =CaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O

(3)

A、B、C、D是短周期元素形成的四种气体单质,X与Y产生“白烟”现象,是挥发性酸和氨气相遇后的产物,单质D与单质A反应生成X、单质D与单质B反应生成Y,由此可推知D是H2,红棕色气体F为NO2,反推可知E为NO,C为O2,则Z为H2O,Y为NH3,X为HCl,G为HNO3,A为Cl2,B为N2;

(1)N2中N原子和N原子共用3对电子对,电子式为,由分析可知E为NO;

(2)实验室用氢氧化钙和氯化铵加热制备NH3,反应的化学反应方程式为Ca(OH)2 + 2NH4Cl =CaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O;

(3)NH3和NO2在一定条件下可反应生成两种无毒无污染的物质,应生成氮气与水,化学方程式为:。