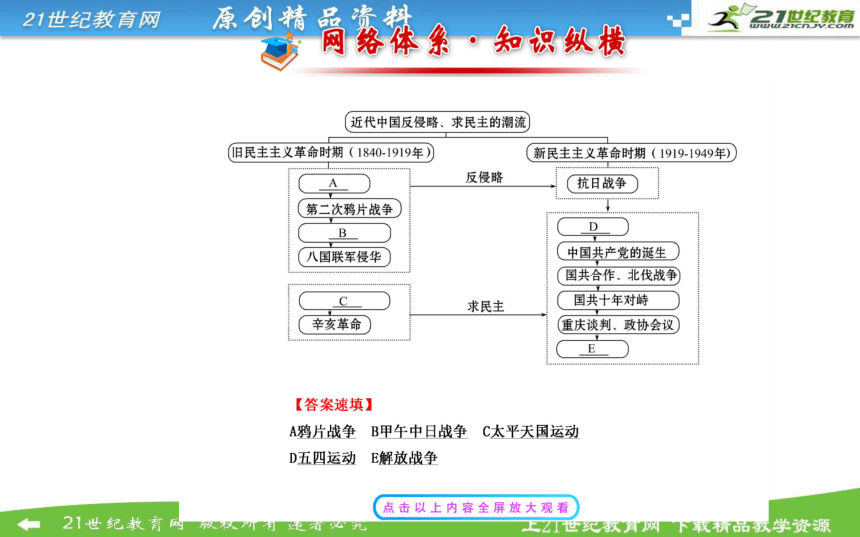

2014-2015学年高中历史 第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流阶段复习课课件 新人教版必修1

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史 第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流阶段复习课课件 新人教版必修1 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-09 18:45:04 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。阶段复习课

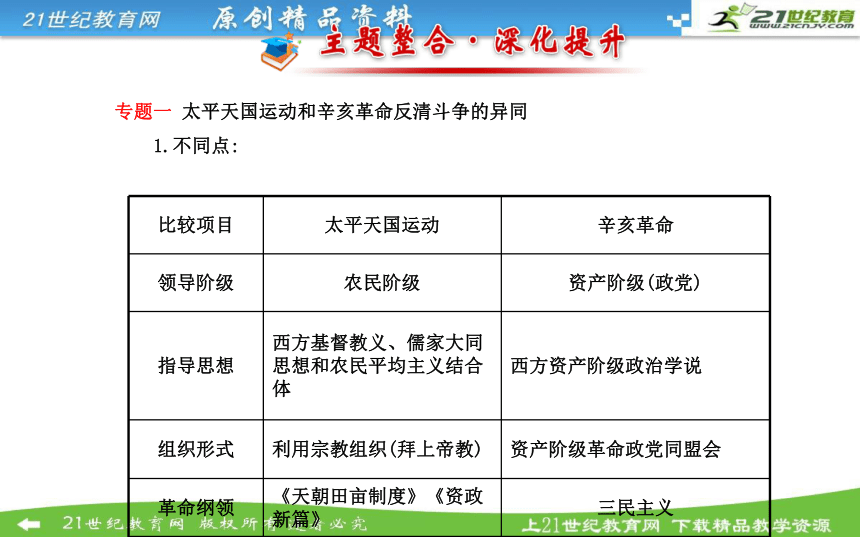

第四单元专题一 太平天国运动和辛亥革命反清斗争的异同

1.不同点: 2.相同点:

(1)背景——半殖民地半封建社会。

(2)经过——方式、革命纲领、建立政权、主要斗争目标。

(3)结果——失败。

(4)功绩——反封建反侵略、世界意义。

(5)失败原因——中外反动势力强大和本阶级的局限性。【特别提醒】(1)太平天国运动是中国民主革命的先声,但并不是真正意义上的民主革命。

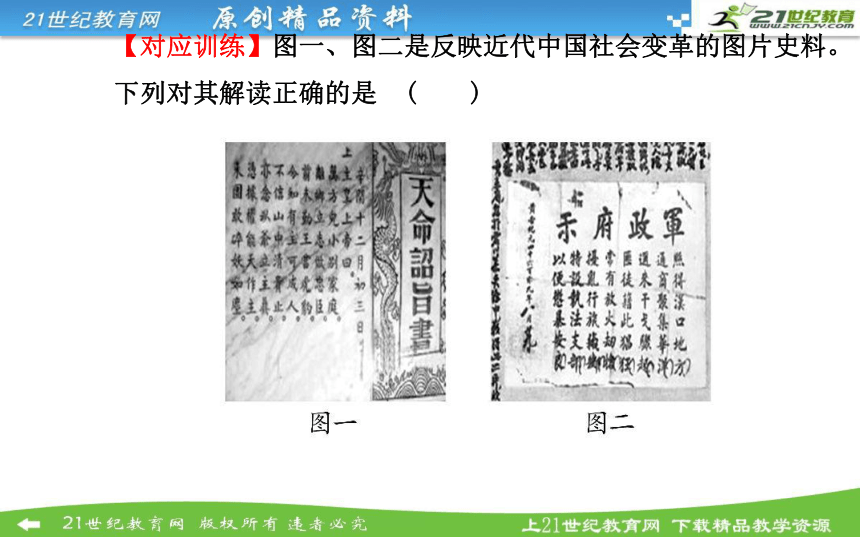

(2)辛亥革命是完全意义上的民主革命,并且由中国第一个资产阶级革命政党领导。【对应训练】图一、图二是反映近代中国社会变革的图片史料。下列对其解读正确的是 ( )A.图一的“天命诏旨书”具有浓厚的反封建意识

B.图二是南京临时政府颁布的“安民靖土”文告

C.两幅图片所反映的革命运动都打击了西方列强在华势力

D.与图片内容有关的两次革命都学习西方,试图建立民主制度

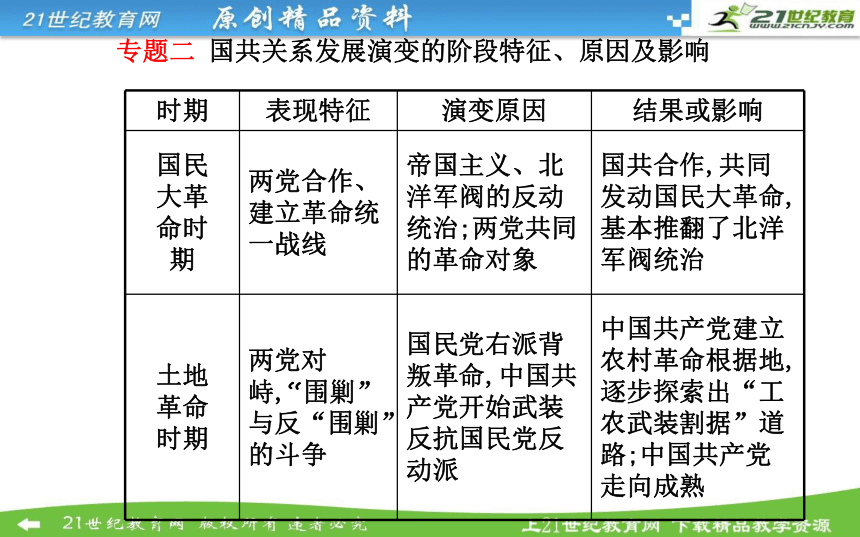

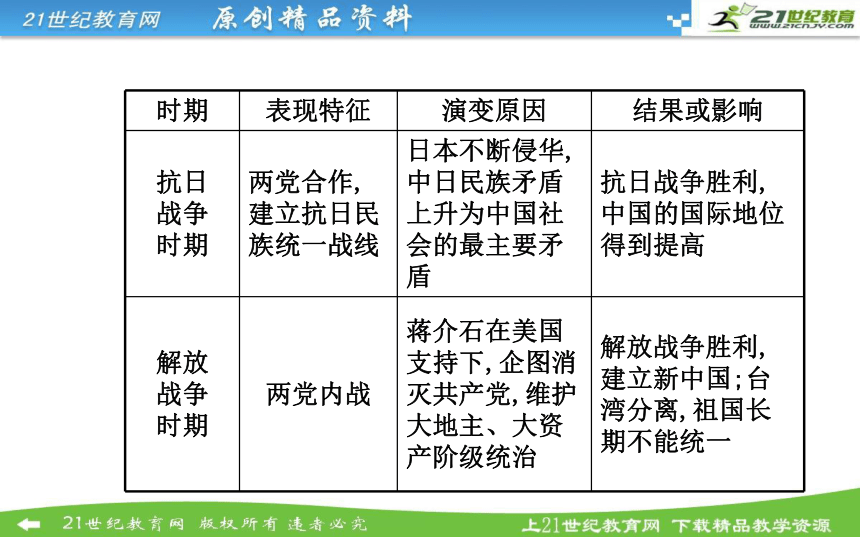

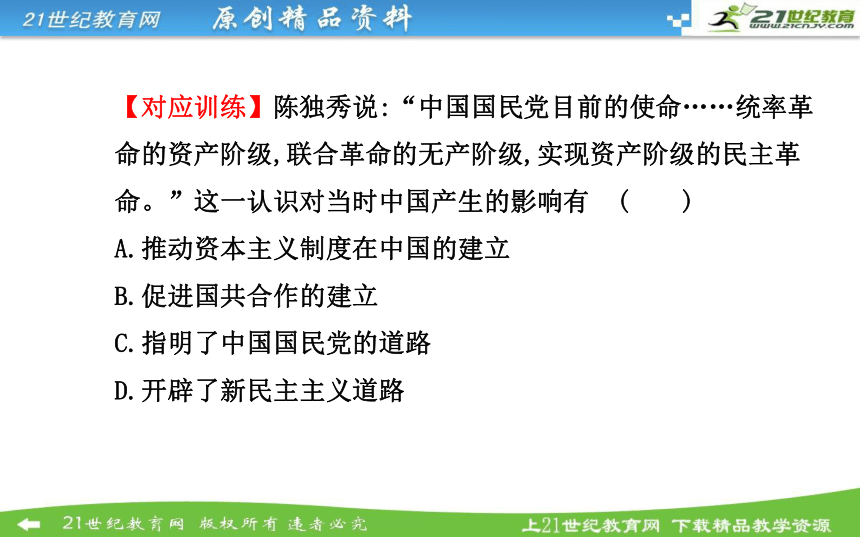

【解析】选C。图一中的“天命诏旨书”反映了太平天国浓厚的封建意识,其政权不具有民主性;图二所示文告的发布者是湖北军政府,故排除A、B、D。太平天国运动和辛亥革命都具有反侵略性质,故选C。专题二 国共关系发展演变的阶段特征、原因及影响【对应训练】陈独秀说:“中国国民党目前的使命……统率革命的资产阶级,联合革命的无产阶级,实现资产阶级的民主革命。”这一认识对当时中国产生的影响有 ( )

A.推动资本主义制度在中国的建立

B.促进国共合作的建立

C.指明了中国国民党的道路

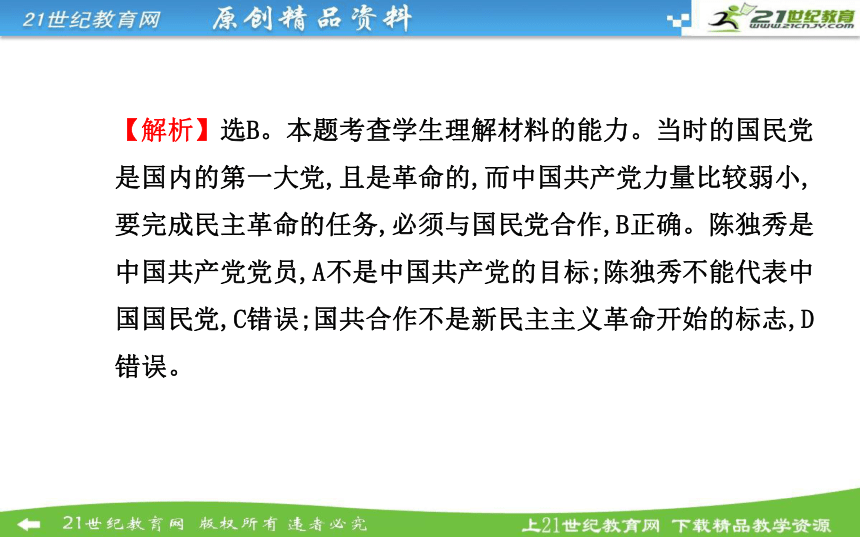

D.开辟了新民主主义道路【解析】选B。本题考查学生理解材料的能力。当时的国民党是国内的第一大党,且是革命的,而中国共产党力量比较弱小,要完成民主革命的任务,必须与国民党合作,B正确。陈独秀是中国共产党党员,A不是中国共产党的目标;陈独秀不能代表中国国民党,C错误;国共合作不是新民主主义革命开始的标志,D错误。课题:地图类材料选择题

【题型特点】

1.从选取的素材看:多以地图等信息形式呈现,创造新的问题情境。

2.从考查的功能看:联系实际,结合地图中的文字、示例考查其中隐含的信息。【典题示范】

下图展示了近代某一次重要战役,对此叙述正确的是 ( )A.战役结束后北洋舰队全军覆没

B.清朝军民反割台斗争的关键战役

C.清军将领邓世昌于此役壮烈殉国

D.战役发生于清军运兵朝鲜途中【答题攻略】审题模板·思路分析

析图文┄→一看图中地点,反映的是什么地方,二看图中示例,哪次战争。

挖图意┄→威海卫和刘公岛,日军进攻方向、清军逃跑方向,可知是甲午中日战争。

构联系┄→威海卫和刘公岛,可以联系是威海卫战役。

明答案┄→本题体现的是甲午中日战争中的威海卫战役,战役后,北洋舰队全军覆没。故选A。【针对训练】

1.(2013·江苏学业水平测试)下图是抗日战争时期国民党正面战场某次战役的示意图,这场激战三个月的战役是 ( )A.太原会战 B.徐州会战

C.淞沪会战 D.武汉会战

【解析】选C。从图中中国军队防线和中国军队、日军进攻转移方向可知是上海附近,历时三个月,符合上述条件的应是淞沪会战。2.(2014·安庆高一检测)研读下图,此图反映的军事行动( )A.表明战略决战时机已经成熟

B.将战争引向国民党统治区域

C.主要为消灭国民党主力部队

D.“打过长江去,解放全中国”

【解析】选B。图片信息反映了1947年夏晋冀鲁豫解放军主力强渡黄河,千里跃进大别山,揭开了人民解放军战略反攻的序幕,此行动不是战略决战,故排除A、C,D指渡江战役。知识点一 两次鸦片战争

1.(2014·江苏高考)右侧是清道光帝给参与谈

判大臣所下达谕旨的部分内容,该谕旨 ( )

A.颁发于第二次鸦片战争期间

B.隐含着天朝上国的外交观念

C.导致了社会性质的根本改变

D.坚决捍卫国家领土主权完整【解析】选B。材料涉及厦门、宁波、上海的开放通商,应该是指第一次鸦片战争,A错误。对英国割占香港岛的行为清政府称为“赏借”,显然仍有天朝上国的思想,B正确。材料中清政府主要在通商、赔款方面等作出了让步,并未在根本上丧失国家主权,C错误。D在材料中没有体现。2.(2013·北京高考)一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。其中一项权益是 ( )

A.获得军费赔偿

B.进驻北京使馆区(界)

C.在华开设工厂

D.在沿江口岸自由航行【解析】选D。根据《天津条约》的规定,外国商船可在长江各口岸自由航行,故D符合题意。A权益在第二次鸦片战争中应为英、法两国获取,B、C侵略权益则分别出自后来的《辛丑条约》和《马关条约》,故三项均不符合题目要求。3.(2013·上海高考)对于鸦片战争,有人称为中英战争,有人称为通商战争,也有人称为夷匪犯境。其中淡化了历史认识中价值判断的表述是 ( )

A.中英战争 B.鸦片战争

C.通商战争 D.夷匪犯境

【解析】选A。本题考查学生分析理解能力。从不同的立场看待历史问题,有不同的观点,鸦片战争是英国为打开中国大门,以走私鸦片被禁止为借口发动的侵略战争,当时清政府认为是“夷匪犯境”,英国人则认为是“通商战争”,故只有A淡化了历史认识中价值判断标准。4.(2012·北京高考)有西方学者在分析第二次鸦片战争爆发原因时说:“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张。”若对此进行补充,下列选项正确的是 ( )

A.西方国家希望通过“最惠国待遇”获得更多权益

B.西方国家想借“修约”名义攫取更多的在华利益

C.清朝政府没有遵守《南京条约》各项条款的规定

D.总理衙门拒绝了西方提出的公使进驻北京的要求【解析】选B。本题考查对历史知识的理解和材料解读能力。鸦片战争后签订《南京条约》及其附件规定了“最惠国待遇”,清政府开放上海等为通商口岸,故A、C不正确。第二次鸦片战争后才设立总理衙门。“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张”表明欧洲列强希望扩大对中国的侵略,故选B。知识点二 甲午中日战争和八国联军侵华

5.(2014·重庆高考)从1876年中英协商《烟台条约》的具体条款开始,英国就要求重庆立即对外通商,力图打开中国西部腹地的市场。中方谈判首脑李鸿章转弯抹角地回应:“轮船未抵重庆以前,英国商民不得在彼居住,开设行栈。”李鸿章此话的主要意图是 ( )

A.利用英国开通川江航运

B.变相地接受英国商民到重庆居住通商

C.借助英国开发西部市场

D.以轮船通航为条件拖延重庆对外通商【解析】选D。《烟台条约》使英国得到了入侵中国西南的“条约权力”,但材料中体现出李鸿章谈判时艰难地拖延重庆对外通商,联系《马关条约》内容,可知开放重庆为通商口岸是《马关条约》内容,显然1876年的谈判没有开放重庆,A、C与材料明显不符,B的叙述正好和材料相反,故选D。6.(2014·山东高考)“合议既成,举国争言洋务:请开铁路者有之,请练洋操者有之,请设陆军学堂、水师学堂者亦有之。其兴利之治,则或言银行,或言邮政,或请设商局,或请设商务大臣……”“合议既成”是指签订了 ( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《马关条约》【解析】选D。解答本题时,首先必须全面获取“举国争言洋务”“兴利之治”“银行”“邮政”“商局”及“商务大臣”等有效信息,说明中国当时面临重大社会危机,更多的中国人关注中国命运,认识到学习西方是不可扭转的趋势,而这一民族觉悟的形成应该是一个过程,由此判断D正确。洋务派虽然大办洋务,但只是少数人在兴办,并没有达到“举国”的程度,而且业务也没有那么广泛。知识点三 辛亥革命

7.(2014·广东高考)下图所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记作为例证,可用于说明 ( )

A.维新变法的必要性 B.辛亥革命的局限性

C.新文化运动的进步性 D.国民革命的不彻底性【解析】选B。由题干信息“1917年”“拈香行跪礼拜礼,仍是旧官僚之行为也”可知新知事(县长)在辛亥革命后仍然是封建旧势力的代表,这也说明辛亥革命有一定的局限性,故B正确。A维新运动开始于1895年;题干中日记内容倾向于保守,与C“新文化运动的进步性”不一致;D国民革命开始于1924年,并且与题意不符,排除A、C、D。8.(2014·天津高考)中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰” ( )

A.促进了国共两党进一步合作

B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标

D.动摇了帝国主义统治中国的根基【解析】选D。由材料中的“从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲”“仅仅两三年之内”可以判断这一“革命的火焰”指的是国民革命运动。具体解析如下:9.(2013·广东高考)“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时 ( )

A.革命的主要目的是移风易俗

B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心

D.反对帝国主义成为思想主流【解析】选B。10.(2013·海南高考)武昌起义后全国有15省先后宣布独立,各省先后担任最高军政长官(都督)者背景不尽相同,其中新军将领13人,革命党5人,咨议局议长3人,巡抚3人,布政使1人,提督1人,督练公所总参议1人。据此可知辛亥革命 ( )

A.具有广泛社会基础 B.具有明显的妥协性

C.属于资产阶级革命 D.属于自上而下的革命【解析】选B。本题考查对材料的分析理解能力。全国宣布独立的有15个省,其中革命党担任最高军政长官的只有5人,旧军阀和立宪派很多,体现革命具有很强的妥协性,所以选B。辛亥革命没有广泛的社会基础,排除A。辛亥革命属于资产阶级革命,但材料无法体现,排除C。辛亥革命是自下而上的革命,排除D。11.(2013·天津高考)据《中国报学史》统计,武昌起义胜利后

半年内,全国报纸由100多家迅速发展到500多家,总销量达到

4 200万份。出现这一现象的主要原因是 ( )

A.人们关心社会变革,希望了解世界变化

B.《临时约法》规定有言论、出版等自由

C.大力提倡白话文使阅读报纸的人数激增

D.人们普遍赞成民主共和,反对君主专制【解析】选A。题干材料中报纸发行数量的激增主要反映了人

们对当时社会变革的关注。《临时约法》颁布于1912年春,

“大力提倡白话文”是1915年开始的新文化运动的内容之一,

故B、C结论与“武昌起义胜利后半年内”这一时间信息不符,

D结论不符合史实。知识点四 新民主主义革命的崛起

12.(2014·海南高考)周恩来曾回忆说:“讲到中国革命的性质,今天似乎是老生常谈了……可是在六大(1928年)时,这却是个很严重的问题……当时无论从莫斯科中山大学或从西欧回来的同志又都轻视理论,所以对革命的性质问题搞不清。”这表明大革命时期中国共产党 ( )

A.尚未确立明确的革命目标

B.受到共产国际的强烈影响

C.正确认识到农村根据地的地位

D.已逐渐克服教条主义倾向【解析】选B。依据所学,大革命时期中国共产党革命目标是明

确的,故A错误;材料中“从莫斯科中山大学或从西欧回来”

“轻视理论”“革命的性质问题搞不清”等信息说明当时中国

共产党受共产国际影响较深,故B正确;由于对中国革命性质搞

不清,所以没有“正确认识到农村根据地的地位”,故C错误;当

时中国共产党受共产国际影响,说明还没有克服教条主义倾向,

故D错误。13.(2013·山东高考)1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能

达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界

的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”

陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指 ( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命【解析】选B。五四运动受“世界的革命思潮”的影响,“开始了中国革命之新的方向”应指的是受十月革命的影响,中国开始进入无产阶级领导的新民主主义革命时期。A、C在五四运动之前就已经出现,D是在1924-1927年。知识点五 国共的十年对峙

14.(2014·四川高考)《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:

“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削

人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治自由的

权利的。”据此可知,《宪法大纲》 ( )

A.推动了国民革命运动的迅速发展

B.全面贯彻了党的民主革命纲领

C.一定程度脱离了中国革命的实际

D.消除了俄国对中国革命的影响【解析】选C。据题干可知本题的时间是国共十年对峙时期(1927-1937年),而A说的是大革命时期,即1924-1927年,故A不正确;《宪法大纲》把“资本家、富农”等全部作为革命的对象,不符合民主革命纲领的精神,故B不正确;而这一时期中国革命受苏联及共产国际的影响很大,故D不正确;当时中国处于国民党的统治之下,国民党代表大地主、大资产阶级利益,中小资产阶级与富农不是统治阶级,故C正确。15.(2014·福建高考)长征期间,国内外形势发生重大变化,民族矛盾加剧,中国共产党的方针政策进行重大调整。这一调整是指 ( )

A.召开八七会议,确定武装反抗国民党反动派的总方针

B.召开遵义会议,纠正“左”倾错误路线

C.发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

D.召开七大,确立毛泽东思想的指导地位【解析】选C。根据材料信息和所学知识,可判断只有C最符合题意。A发生于1927年,与“长征期间”不符;B虽属“长征期间”,但事件性质与题意不符;D发生于1945年,与“长征期间”不符。故本题选C。16.(2013·新课标全国高考Ⅰ)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央 ( )

A.主张走农村包围城市的革命道路

B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合

D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导【解析】选B。具体分析如下:知识点六 抗日战争

17.(2014·新课标全国Ⅱ卷)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于 ( )

A.争取各国对华同情和帮助

B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策

D.敦促列强维护原有世界格局【解析】选A。20世纪30年代,日本大举侵华,中日民族矛盾逐步成为当时中国社会的主要矛盾,同时也冲击了华盛顿体系,动摇了第一次世界大战后确立的亚太地区的国际格局。代表中国的顾维钧在国际会议上提出的主张中,有警示世界大战爆发的可能性的意思,有批评列强对日绥靖的意思,也有敦促列强维护远东和平的意思,但这些不是他的主要目的,从题干中“要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动”,可知他的主要目的是站在民族的立场上,争取国际上的支持和帮助。故A正确。18.(2014·山东高考)“在濯濯的北方山岭,在桑麻茂密的长江原野,在华南的稻田和多雨的山岭中,整个民族武装起来,已有着统一的指挥了。”它描绘的是 ( )

A.工农兵联合,打倒列强除军阀

B.打土豪分田地,井冈星火成燎原之势

C.中华民族团结御侮,抗日卫国

D.各解放区连成一片,全国解放指日可待

【解析】选C。从材料看“整个民族武装起来,已有着统一的指挥了”是面对外来侵略的应对行为,符合抗日战争,C正确。A、B、D反映的事件从主体范围来看不具备整个民族有统一指挥这一特征。知识点七 解放战争

19.(2014·安徽高考)下图是反映新民主主义革命时期重大历史事件的示意图,符合历史发展进程的时序是 ( )

A.①④③② B.③②①④ C.③①②④ D.③②④①【解析】选B。①是解放战争中的淮海战役,属于战略决战时期;②是解放战争中的刘邓大军千里跃进大别山,属于战略转折时期;③发生在抗日战争时期;④是解放战争时期的渡江战役。可知按照历史进程顺序是③②①④。

第四单元专题一 太平天国运动和辛亥革命反清斗争的异同

1.不同点: 2.相同点:

(1)背景——半殖民地半封建社会。

(2)经过——方式、革命纲领、建立政权、主要斗争目标。

(3)结果——失败。

(4)功绩——反封建反侵略、世界意义。

(5)失败原因——中外反动势力强大和本阶级的局限性。【特别提醒】(1)太平天国运动是中国民主革命的先声,但并不是真正意义上的民主革命。

(2)辛亥革命是完全意义上的民主革命,并且由中国第一个资产阶级革命政党领导。【对应训练】图一、图二是反映近代中国社会变革的图片史料。下列对其解读正确的是 ( )A.图一的“天命诏旨书”具有浓厚的反封建意识

B.图二是南京临时政府颁布的“安民靖土”文告

C.两幅图片所反映的革命运动都打击了西方列强在华势力

D.与图片内容有关的两次革命都学习西方,试图建立民主制度

【解析】选C。图一中的“天命诏旨书”反映了太平天国浓厚的封建意识,其政权不具有民主性;图二所示文告的发布者是湖北军政府,故排除A、B、D。太平天国运动和辛亥革命都具有反侵略性质,故选C。专题二 国共关系发展演变的阶段特征、原因及影响【对应训练】陈独秀说:“中国国民党目前的使命……统率革命的资产阶级,联合革命的无产阶级,实现资产阶级的民主革命。”这一认识对当时中国产生的影响有 ( )

A.推动资本主义制度在中国的建立

B.促进国共合作的建立

C.指明了中国国民党的道路

D.开辟了新民主主义道路【解析】选B。本题考查学生理解材料的能力。当时的国民党是国内的第一大党,且是革命的,而中国共产党力量比较弱小,要完成民主革命的任务,必须与国民党合作,B正确。陈独秀是中国共产党党员,A不是中国共产党的目标;陈独秀不能代表中国国民党,C错误;国共合作不是新民主主义革命开始的标志,D错误。课题:地图类材料选择题

【题型特点】

1.从选取的素材看:多以地图等信息形式呈现,创造新的问题情境。

2.从考查的功能看:联系实际,结合地图中的文字、示例考查其中隐含的信息。【典题示范】

下图展示了近代某一次重要战役,对此叙述正确的是 ( )A.战役结束后北洋舰队全军覆没

B.清朝军民反割台斗争的关键战役

C.清军将领邓世昌于此役壮烈殉国

D.战役发生于清军运兵朝鲜途中【答题攻略】审题模板·思路分析

析图文┄→一看图中地点,反映的是什么地方,二看图中示例,哪次战争。

挖图意┄→威海卫和刘公岛,日军进攻方向、清军逃跑方向,可知是甲午中日战争。

构联系┄→威海卫和刘公岛,可以联系是威海卫战役。

明答案┄→本题体现的是甲午中日战争中的威海卫战役,战役后,北洋舰队全军覆没。故选A。【针对训练】

1.(2013·江苏学业水平测试)下图是抗日战争时期国民党正面战场某次战役的示意图,这场激战三个月的战役是 ( )A.太原会战 B.徐州会战

C.淞沪会战 D.武汉会战

【解析】选C。从图中中国军队防线和中国军队、日军进攻转移方向可知是上海附近,历时三个月,符合上述条件的应是淞沪会战。2.(2014·安庆高一检测)研读下图,此图反映的军事行动( )A.表明战略决战时机已经成熟

B.将战争引向国民党统治区域

C.主要为消灭国民党主力部队

D.“打过长江去,解放全中国”

【解析】选B。图片信息反映了1947年夏晋冀鲁豫解放军主力强渡黄河,千里跃进大别山,揭开了人民解放军战略反攻的序幕,此行动不是战略决战,故排除A、C,D指渡江战役。知识点一 两次鸦片战争

1.(2014·江苏高考)右侧是清道光帝给参与谈

判大臣所下达谕旨的部分内容,该谕旨 ( )

A.颁发于第二次鸦片战争期间

B.隐含着天朝上国的外交观念

C.导致了社会性质的根本改变

D.坚决捍卫国家领土主权完整【解析】选B。材料涉及厦门、宁波、上海的开放通商,应该是指第一次鸦片战争,A错误。对英国割占香港岛的行为清政府称为“赏借”,显然仍有天朝上国的思想,B正确。材料中清政府主要在通商、赔款方面等作出了让步,并未在根本上丧失国家主权,C错误。D在材料中没有体现。2.(2013·北京高考)一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。其中一项权益是 ( )

A.获得军费赔偿

B.进驻北京使馆区(界)

C.在华开设工厂

D.在沿江口岸自由航行【解析】选D。根据《天津条约》的规定,外国商船可在长江各口岸自由航行,故D符合题意。A权益在第二次鸦片战争中应为英、法两国获取,B、C侵略权益则分别出自后来的《辛丑条约》和《马关条约》,故三项均不符合题目要求。3.(2013·上海高考)对于鸦片战争,有人称为中英战争,有人称为通商战争,也有人称为夷匪犯境。其中淡化了历史认识中价值判断的表述是 ( )

A.中英战争 B.鸦片战争

C.通商战争 D.夷匪犯境

【解析】选A。本题考查学生分析理解能力。从不同的立场看待历史问题,有不同的观点,鸦片战争是英国为打开中国大门,以走私鸦片被禁止为借口发动的侵略战争,当时清政府认为是“夷匪犯境”,英国人则认为是“通商战争”,故只有A淡化了历史认识中价值判断标准。4.(2012·北京高考)有西方学者在分析第二次鸦片战争爆发原因时说:“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张。”若对此进行补充,下列选项正确的是 ( )

A.西方国家希望通过“最惠国待遇”获得更多权益

B.西方国家想借“修约”名义攫取更多的在华利益

C.清朝政府没有遵守《南京条约》各项条款的规定

D.总理衙门拒绝了西方提出的公使进驻北京的要求【解析】选B。本题考查对历史知识的理解和材料解读能力。鸦片战争后签订《南京条约》及其附件规定了“最惠国待遇”,清政府开放上海等为通商口岸,故A、C不正确。第二次鸦片战争后才设立总理衙门。“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张”表明欧洲列强希望扩大对中国的侵略,故选B。知识点二 甲午中日战争和八国联军侵华

5.(2014·重庆高考)从1876年中英协商《烟台条约》的具体条款开始,英国就要求重庆立即对外通商,力图打开中国西部腹地的市场。中方谈判首脑李鸿章转弯抹角地回应:“轮船未抵重庆以前,英国商民不得在彼居住,开设行栈。”李鸿章此话的主要意图是 ( )

A.利用英国开通川江航运

B.变相地接受英国商民到重庆居住通商

C.借助英国开发西部市场

D.以轮船通航为条件拖延重庆对外通商【解析】选D。《烟台条约》使英国得到了入侵中国西南的“条约权力”,但材料中体现出李鸿章谈判时艰难地拖延重庆对外通商,联系《马关条约》内容,可知开放重庆为通商口岸是《马关条约》内容,显然1876年的谈判没有开放重庆,A、C与材料明显不符,B的叙述正好和材料相反,故选D。6.(2014·山东高考)“合议既成,举国争言洋务:请开铁路者有之,请练洋操者有之,请设陆军学堂、水师学堂者亦有之。其兴利之治,则或言银行,或言邮政,或请设商局,或请设商务大臣……”“合议既成”是指签订了 ( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《马关条约》【解析】选D。解答本题时,首先必须全面获取“举国争言洋务”“兴利之治”“银行”“邮政”“商局”及“商务大臣”等有效信息,说明中国当时面临重大社会危机,更多的中国人关注中国命运,认识到学习西方是不可扭转的趋势,而这一民族觉悟的形成应该是一个过程,由此判断D正确。洋务派虽然大办洋务,但只是少数人在兴办,并没有达到“举国”的程度,而且业务也没有那么广泛。知识点三 辛亥革命

7.(2014·广东高考)下图所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记作为例证,可用于说明 ( )

A.维新变法的必要性 B.辛亥革命的局限性

C.新文化运动的进步性 D.国民革命的不彻底性【解析】选B。由题干信息“1917年”“拈香行跪礼拜礼,仍是旧官僚之行为也”可知新知事(县长)在辛亥革命后仍然是封建旧势力的代表,这也说明辛亥革命有一定的局限性,故B正确。A维新运动开始于1895年;题干中日记内容倾向于保守,与C“新文化运动的进步性”不一致;D国民革命开始于1924年,并且与题意不符,排除A、C、D。8.(2014·天津高考)中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰” ( )

A.促进了国共两党进一步合作

B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标

D.动摇了帝国主义统治中国的根基【解析】选D。由材料中的“从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲”“仅仅两三年之内”可以判断这一“革命的火焰”指的是国民革命运动。具体解析如下:9.(2013·广东高考)“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时 ( )

A.革命的主要目的是移风易俗

B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心

D.反对帝国主义成为思想主流【解析】选B。10.(2013·海南高考)武昌起义后全国有15省先后宣布独立,各省先后担任最高军政长官(都督)者背景不尽相同,其中新军将领13人,革命党5人,咨议局议长3人,巡抚3人,布政使1人,提督1人,督练公所总参议1人。据此可知辛亥革命 ( )

A.具有广泛社会基础 B.具有明显的妥协性

C.属于资产阶级革命 D.属于自上而下的革命【解析】选B。本题考查对材料的分析理解能力。全国宣布独立的有15个省,其中革命党担任最高军政长官的只有5人,旧军阀和立宪派很多,体现革命具有很强的妥协性,所以选B。辛亥革命没有广泛的社会基础,排除A。辛亥革命属于资产阶级革命,但材料无法体现,排除C。辛亥革命是自下而上的革命,排除D。11.(2013·天津高考)据《中国报学史》统计,武昌起义胜利后

半年内,全国报纸由100多家迅速发展到500多家,总销量达到

4 200万份。出现这一现象的主要原因是 ( )

A.人们关心社会变革,希望了解世界变化

B.《临时约法》规定有言论、出版等自由

C.大力提倡白话文使阅读报纸的人数激增

D.人们普遍赞成民主共和,反对君主专制【解析】选A。题干材料中报纸发行数量的激增主要反映了人

们对当时社会变革的关注。《临时约法》颁布于1912年春,

“大力提倡白话文”是1915年开始的新文化运动的内容之一,

故B、C结论与“武昌起义胜利后半年内”这一时间信息不符,

D结论不符合史实。知识点四 新民主主义革命的崛起

12.(2014·海南高考)周恩来曾回忆说:“讲到中国革命的性质,今天似乎是老生常谈了……可是在六大(1928年)时,这却是个很严重的问题……当时无论从莫斯科中山大学或从西欧回来的同志又都轻视理论,所以对革命的性质问题搞不清。”这表明大革命时期中国共产党 ( )

A.尚未确立明确的革命目标

B.受到共产国际的强烈影响

C.正确认识到农村根据地的地位

D.已逐渐克服教条主义倾向【解析】选B。依据所学,大革命时期中国共产党革命目标是明

确的,故A错误;材料中“从莫斯科中山大学或从西欧回来”

“轻视理论”“革命的性质问题搞不清”等信息说明当时中国

共产党受共产国际影响较深,故B正确;由于对中国革命性质搞

不清,所以没有“正确认识到农村根据地的地位”,故C错误;当

时中国共产党受共产国际影响,说明还没有克服教条主义倾向,

故D错误。13.(2013·山东高考)1923年,陈独秀说:“五四运动虽然未能

达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界

的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。”

陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指 ( )

A.武装革命 B.无产阶级革命

C.民族革命 D.国民革命【解析】选B。五四运动受“世界的革命思潮”的影响,“开始了中国革命之新的方向”应指的是受十月革命的影响,中国开始进入无产阶级领导的新民主主义革命时期。A、C在五四运动之前就已经出现,D是在1924-1927年。知识点五 国共的十年对峙

14.(2014·四川高考)《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:

“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削

人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治自由的

权利的。”据此可知,《宪法大纲》 ( )

A.推动了国民革命运动的迅速发展

B.全面贯彻了党的民主革命纲领

C.一定程度脱离了中国革命的实际

D.消除了俄国对中国革命的影响【解析】选C。据题干可知本题的时间是国共十年对峙时期(1927-1937年),而A说的是大革命时期,即1924-1927年,故A不正确;《宪法大纲》把“资本家、富农”等全部作为革命的对象,不符合民主革命纲领的精神,故B不正确;而这一时期中国革命受苏联及共产国际的影响很大,故D不正确;当时中国处于国民党的统治之下,国民党代表大地主、大资产阶级利益,中小资产阶级与富农不是统治阶级,故C正确。15.(2014·福建高考)长征期间,国内外形势发生重大变化,民族矛盾加剧,中国共产党的方针政策进行重大调整。这一调整是指 ( )

A.召开八七会议,确定武装反抗国民党反动派的总方针

B.召开遵义会议,纠正“左”倾错误路线

C.发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

D.召开七大,确立毛泽东思想的指导地位【解析】选C。根据材料信息和所学知识,可判断只有C最符合题意。A发生于1927年,与“长征期间”不符;B虽属“长征期间”,但事件性质与题意不符;D发生于1945年,与“长征期间”不符。故本题选C。16.(2013·新课标全国高考Ⅰ)1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央 ( )

A.主张走农村包围城市的革命道路

B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合

D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导【解析】选B。具体分析如下:知识点六 抗日战争

17.(2014·新课标全国Ⅱ卷)1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于 ( )

A.争取各国对华同情和帮助

B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策

D.敦促列强维护原有世界格局【解析】选A。20世纪30年代,日本大举侵华,中日民族矛盾逐步成为当时中国社会的主要矛盾,同时也冲击了华盛顿体系,动摇了第一次世界大战后确立的亚太地区的国际格局。代表中国的顾维钧在国际会议上提出的主张中,有警示世界大战爆发的可能性的意思,有批评列强对日绥靖的意思,也有敦促列强维护远东和平的意思,但这些不是他的主要目的,从题干中“要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动”,可知他的主要目的是站在民族的立场上,争取国际上的支持和帮助。故A正确。18.(2014·山东高考)“在濯濯的北方山岭,在桑麻茂密的长江原野,在华南的稻田和多雨的山岭中,整个民族武装起来,已有着统一的指挥了。”它描绘的是 ( )

A.工农兵联合,打倒列强除军阀

B.打土豪分田地,井冈星火成燎原之势

C.中华民族团结御侮,抗日卫国

D.各解放区连成一片,全国解放指日可待

【解析】选C。从材料看“整个民族武装起来,已有着统一的指挥了”是面对外来侵略的应对行为,符合抗日战争,C正确。A、B、D反映的事件从主体范围来看不具备整个民族有统一指挥这一特征。知识点七 解放战争

19.(2014·安徽高考)下图是反映新民主主义革命时期重大历史事件的示意图,符合历史发展进程的时序是 ( )

A.①④③② B.③②①④ C.③①②④ D.③②④①【解析】选B。①是解放战争中的淮海战役,属于战略决战时期;②是解放战争中的刘邓大军千里跃进大别山,属于战略转折时期;③发生在抗日战争时期;④是解放战争时期的渡江战役。可知按照历史进程顺序是③②①④。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局