第4单元 中国特色的社会主义道路 单元训练(人教版必修2)

文档属性

| 名称 | 第4单元 中国特色的社会主义道路 单元训练(人教版必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 297.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-09 19:18:15 | ||

图片预览

文档简介

中国特色的社会主义道路

(时间:50分钟,满分:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国共产党提出“发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利”的经济方针是在( )

A.1946—1949年 B.1949—1953年

C.1956—1958年 D.1978—1982年

2.中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难……要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料……就必须提倡‘组织起来’。”为此开展了( )

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.人民公社化运动 D.“大跃进”运动

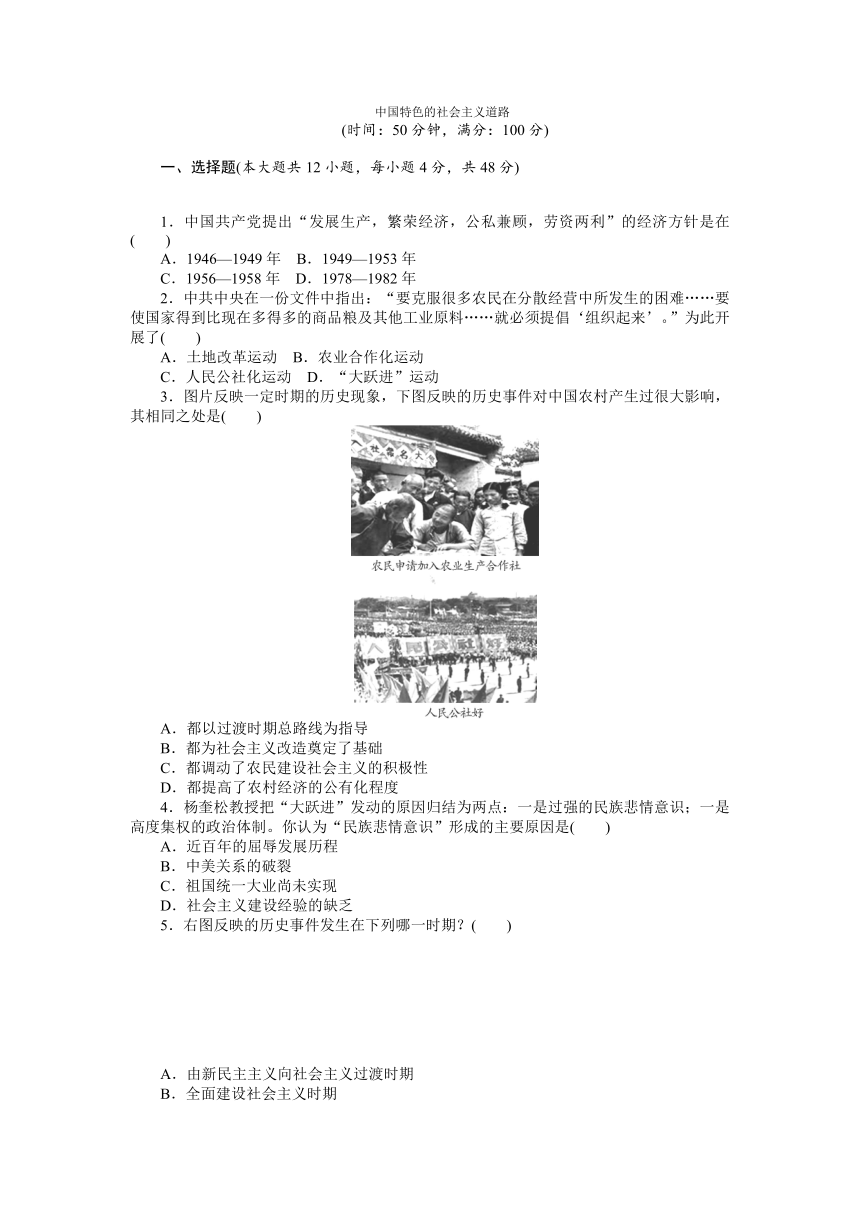

3.图片反映一定时期的历史现象,下图反映的历史事件对中国农村产生过很大影响,其相同之处是( )

A.都以过渡时期总路线为指导

B.都为社会主义改造奠定了基础

C.都调动了农民建设社会主义的积极性

D.都提高了农村经济的公有化程度

4.杨奎松教授把“大跃进”发动的原因归结为两点:一是过强的民族悲情意识;一是高度集权的政治体制。你认为“民族悲情意识”形成的主要原因是( )

A.近百年的屈辱发展历程

B.中美关系的破裂

C.祖国统一大业尚未实现

D.社会主义建设经验的缺乏

5.右图反映的历史事件发生在下列哪一时期?( )

A.由新民主主义向社会主义过渡时期

B.全面建设社会主义时期

C.“文化大革命”时期

D.社会主义现代化建设新时期

6.中国共产党一直重视农民的土地问题。下列对中共土地制度的表述正确的是( )

A.土地改革后实行农民土地所有制

B.过渡时期实行土地全民所有制

C.人民公社化运动开始实行土地公有制

D.改革开放后土地所有权归农民所有

7.安徽省凤阳县小岗生产队社员在20世纪70年代末签订的一份契约:“我们分田到户,每户户主签字盖章。……如不成,我们全部坐牢杀头也甘心。”这份契约签订反映了( )

①人民公社体制严重挫伤了广大农民的生产积极性

②家庭联产承包责任制势在必行 ③我国土地所有制正经历着变革 ④农民分田到户违背了当时政府的土地政策

A.①②③④ B.①②④

C.②③④ D.①②③

8.《中国农业现代化道路的探索》指出:“它将家庭经营引入集体经济组织内部,家庭经营只是其中一个层次,统和分是相互依存、相互促进、共同发展、不断完善的关系。它继承了合作化的结果,汲取了中国传统农业的精华,又符合社会主义的原则。”这里“汲取了中国传统农业的精华”“又符合社会主义原则”分别指( )

A.个体经营、集体经济 B.精耕细作、平均主义

C.协作经营、按劳分配 D.小农经济、共同劳动

9.英国剑桥大学教授彼得·诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样一个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是一个明智合理的策略,而任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,这样会给中国的工业化进程、人民的生活及福祉造成极大困难。我一直深信中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”材料中说的“最适合自身发展的道路”指的是( )

A.推动国民经济的均衡发展

B.发挥政府对经济发展的作用

C.加强市场机制对经济发展的作用

D.融入经济全球化的浪潮

10. “如今的计委(国家计划委员会)大院(位于北京城西三里河)已有几分落寞,冬天感觉更是如此,在灰色的天空和枯萎的树枝映衬下,苏式老楼越发显得破败,很多窗户已没了玻璃,用塑料编织袋勉强堵上。”(据北京晚报2013年3月2日)计委大院的落寞,是由于( )

A.中苏关系恶化

B.计划经济彻底退出舞台

C.中美关系正常化

D.市场经济体制逐步建立

11.有学者认为,中国近代化的故事可以由四个章节组成:第一章是挣扎与崩溃;第二章是主权重建;第三章是城市经济;第四章是民主的法治程序。根据这一划分,对应第三章开始的年代应该是( )

A.1911年 B.1945年

C.1978年 D.1982年

12国际舆论曾高度评价当代中国的开放举措:“开放整个海岸,意味着实际开放了半个中国……它是35年来中国政府所“采取的最大胆行动。”这是指( )

A.开发开放上海浦东新区

B.创办深圳等四个经济特区

C.开放沿海14个港口城市

D.确定海南全岛为经济特区

二、非选择题(本大题共2小题,第13题28分,第14题24分,共52分)

13.(28分)阅读下面材料:

材料 (2013年广东中山高三期末)《中国现代化历程》一书认为:中国1840—2000年这160年的现代化历程经历了三种道路的转化:一、1840—1949年10月前是中国“早期现代化”阶段,以资本主义现代化为主体;二、1949—1978年是“经典社会主义现代化”时期,带有苏联的“经典”社会主义现代化模式的色彩;三、1979年至今则是中国特色社会主义现代化时期,在政治经济方面走出了自己的道路。

试从经济和政治两方面结合所学知识回答以下问题:

(1)请用史实简要说明中国是如何走第一种现代化道路的?(4分)结局如何?(2分)

(2)中国走上第二条现代化道路的首要前提是什么?(3分)用史实说明第二条道路是如何确立的?(6分)

(3)中国主要是通过什么方式转变到中国特色社会主义现代化?(3分)20世纪90年代取得了什么具体成就?(6分)

(4)从中国现代化历程的转变和成就,你能得出哪些启示?(4分)

14.(24分)阅读下列材料:

材料一 要研究中国现代化的历史进程,必须首先要了解现代化启动之前的历史发展。自2000年前秦王朝统一以来,中国历史发展具有自己的独特连续性,这种连续性形成中国的“朝代循环”模式。历代王朝都经历相似的“建立——兴盛——衰亡”这样一个发展周期。每个周期中王权易主,而政治、经济、文化体制却一脉相承,发生缓慢的微变。

——蒋永清《近代中国走向现代化的阻滞与转机》

材料二 在国民经济恢复时期,根据《共同纲领》,新中国建立的是新民主主义经济体制,由于这是一个国营经济领导下多种经济成分并存的经济形态,因此……实行计划管理与市场调节相结合管理体制。

——《六十年国事纪要》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出“中国历史发展具有自己的独特连续性”的原因并简要分析其对中国现代化进程造成的影响。 (12分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出三大改造后与新中国成立初期相比在经济领域有哪些改变和这种变化的意义。(6分)

(3)十一届三中全会以来,我国是如何加快经济现代化建设的?(6分)

单元质量评估(十一)

1.B 解析:A项处于解放战争时期,不符合材料史实;C项三大改造已经完成,不存在私有经济;D项改革开放后,实行公有制为基础,多种所有制度共同发展与材料不符。“公私兼顾,劳资两利”说明当时允许民族资本主义存在。故选B项。

2.B 解析:土地改革是将地主土地分给农民,不是“将农民组织起来”,排除A项。“大跃进”强调工农业生产的高指标,人民工社化强调建立“一大二公”的人民公社体制,与题干不符合,排除C、D两项。故选B项。

3.D 解析:农业生产合作社使生产资料私有制转变为公有制,人民公社强调公有化程度。故选D项。

4.A 解析: “民族悲情意识”指近代以来西方列强对中国的侵略掠夺,故答案选A项。

5.B 解析:从“罗出钢,快出钢,浇死美国狼”可以分析出当时是“以钢为纲”的“大跃进”时期。故选B项。

6.A 解析:过渡时期实行土地改革,将土地由地主土地所有制变为农民土地所有制,再通过三大改造将农民土地所有制转变为集体所有制。B、C两项错误。家庭承包责任制下的土地依然是公有制,农民获得的只是生产和经营的自主权,排除D项。

7.B 解析:三大改造完成后,土地公有制就一直没有发生过变化。排除含③的选项。

8.A 解析:“汲取了中国传统农业的精华”即借鉴了小农经济;又符合社会主义原则,即指是建立在公有制基础上的经济,只有家庭联产承包责任制符合。

9.B 解析:结合所学知识可知,50代早期和70年代后半期后我国充分发挥政府对经济的调控作用,推动了国家经济发展,符合“最适合自身发展的道路”。故B项正确;A、C、D三项不符合题意。

10.D 解析:随着中国市场经济体制逐步建立,国家计划委员会作为计划经济体制的重要机构,落寞是必然的。B项过于绝对。

11.C 解析:“第三章是城市经济”是十一届三中全会,我国做出了改革开放的决策。故选C项。D项排除,城市经济体制改革全面开始是在1984年。

12.C 解析:只有开放14个港口城市能与材料中的“开放整个海岸”能联系起来。故选C项。

13.(1)道路:中国民族资本主义产生与发展,推动了中国经济工业化进程;戊戌变法和辛亥革命学习西方资本主义民主制度。(4分)结局:在中国发展资本主义的现代化尝试受到严重挫折。(2分)

(2)首要前提:实现民族独立。(3分)确立:1956年三大改造完成;社会主义制度在中国基本确立;工业化建设取得初步成效;计划经济体制形成;社会主义政治制度建立,权力高度集中。(6分)

(3)方式:1978年以后的改革开放。(3分)成就:走建立社会主义市场经济体制的发展道路;(3分)把依法治国写进宪法。(3分)

(4)启示:现代化是各国发展的必然趋势;建立民族国家、实现民族独立是实现现代化的重要前提;应结合本国实际,走符合国情的现代化道路。(4分)

14.(1)原因:自给自足的小农经济;专制主义中央集权制度;以儒家思想为主流的传统文化。(9分)影响:延缓了中国现代化的进程。(3分)

(2)改变:改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的管理体制,实行高度集中的计划经济体制。(4分)意义:确立了社会主义经济体制,推动了社会主义工业化建设。(2分)

(3)对内改革,逐步建立社会主义市场经济体制;对外开放,加入世界贸易组织。(6分)

(时间:50分钟,满分:100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国共产党提出“发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利”的经济方针是在( )

A.1946—1949年 B.1949—1953年

C.1956—1958年 D.1978—1982年

2.中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难……要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料……就必须提倡‘组织起来’。”为此开展了( )

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.人民公社化运动 D.“大跃进”运动

3.图片反映一定时期的历史现象,下图反映的历史事件对中国农村产生过很大影响,其相同之处是( )

A.都以过渡时期总路线为指导

B.都为社会主义改造奠定了基础

C.都调动了农民建设社会主义的积极性

D.都提高了农村经济的公有化程度

4.杨奎松教授把“大跃进”发动的原因归结为两点:一是过强的民族悲情意识;一是高度集权的政治体制。你认为“民族悲情意识”形成的主要原因是( )

A.近百年的屈辱发展历程

B.中美关系的破裂

C.祖国统一大业尚未实现

D.社会主义建设经验的缺乏

5.右图反映的历史事件发生在下列哪一时期?( )

A.由新民主主义向社会主义过渡时期

B.全面建设社会主义时期

C.“文化大革命”时期

D.社会主义现代化建设新时期

6.中国共产党一直重视农民的土地问题。下列对中共土地制度的表述正确的是( )

A.土地改革后实行农民土地所有制

B.过渡时期实行土地全民所有制

C.人民公社化运动开始实行土地公有制

D.改革开放后土地所有权归农民所有

7.安徽省凤阳县小岗生产队社员在20世纪70年代末签订的一份契约:“我们分田到户,每户户主签字盖章。……如不成,我们全部坐牢杀头也甘心。”这份契约签订反映了( )

①人民公社体制严重挫伤了广大农民的生产积极性

②家庭联产承包责任制势在必行 ③我国土地所有制正经历着变革 ④农民分田到户违背了当时政府的土地政策

A.①②③④ B.①②④

C.②③④ D.①②③

8.《中国农业现代化道路的探索》指出:“它将家庭经营引入集体经济组织内部,家庭经营只是其中一个层次,统和分是相互依存、相互促进、共同发展、不断完善的关系。它继承了合作化的结果,汲取了中国传统农业的精华,又符合社会主义的原则。”这里“汲取了中国传统农业的精华”“又符合社会主义原则”分别指( )

A.个体经营、集体经济 B.精耕细作、平均主义

C.协作经营、按劳分配 D.小农经济、共同劳动

9.英国剑桥大学教授彼得·诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样一个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是一个明智合理的策略,而任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,这样会给中国的工业化进程、人民的生活及福祉造成极大困难。我一直深信中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”材料中说的“最适合自身发展的道路”指的是( )

A.推动国民经济的均衡发展

B.发挥政府对经济发展的作用

C.加强市场机制对经济发展的作用

D.融入经济全球化的浪潮

10. “如今的计委(国家计划委员会)大院(位于北京城西三里河)已有几分落寞,冬天感觉更是如此,在灰色的天空和枯萎的树枝映衬下,苏式老楼越发显得破败,很多窗户已没了玻璃,用塑料编织袋勉强堵上。”(据北京晚报2013年3月2日)计委大院的落寞,是由于( )

A.中苏关系恶化

B.计划经济彻底退出舞台

C.中美关系正常化

D.市场经济体制逐步建立

11.有学者认为,中国近代化的故事可以由四个章节组成:第一章是挣扎与崩溃;第二章是主权重建;第三章是城市经济;第四章是民主的法治程序。根据这一划分,对应第三章开始的年代应该是( )

A.1911年 B.1945年

C.1978年 D.1982年

12国际舆论曾高度评价当代中国的开放举措:“开放整个海岸,意味着实际开放了半个中国……它是35年来中国政府所“采取的最大胆行动。”这是指( )

A.开发开放上海浦东新区

B.创办深圳等四个经济特区

C.开放沿海14个港口城市

D.确定海南全岛为经济特区

二、非选择题(本大题共2小题,第13题28分,第14题24分,共52分)

13.(28分)阅读下面材料:

材料 (2013年广东中山高三期末)《中国现代化历程》一书认为:中国1840—2000年这160年的现代化历程经历了三种道路的转化:一、1840—1949年10月前是中国“早期现代化”阶段,以资本主义现代化为主体;二、1949—1978年是“经典社会主义现代化”时期,带有苏联的“经典”社会主义现代化模式的色彩;三、1979年至今则是中国特色社会主义现代化时期,在政治经济方面走出了自己的道路。

试从经济和政治两方面结合所学知识回答以下问题:

(1)请用史实简要说明中国是如何走第一种现代化道路的?(4分)结局如何?(2分)

(2)中国走上第二条现代化道路的首要前提是什么?(3分)用史实说明第二条道路是如何确立的?(6分)

(3)中国主要是通过什么方式转变到中国特色社会主义现代化?(3分)20世纪90年代取得了什么具体成就?(6分)

(4)从中国现代化历程的转变和成就,你能得出哪些启示?(4分)

14.(24分)阅读下列材料:

材料一 要研究中国现代化的历史进程,必须首先要了解现代化启动之前的历史发展。自2000年前秦王朝统一以来,中国历史发展具有自己的独特连续性,这种连续性形成中国的“朝代循环”模式。历代王朝都经历相似的“建立——兴盛——衰亡”这样一个发展周期。每个周期中王权易主,而政治、经济、文化体制却一脉相承,发生缓慢的微变。

——蒋永清《近代中国走向现代化的阻滞与转机》

材料二 在国民经济恢复时期,根据《共同纲领》,新中国建立的是新民主主义经济体制,由于这是一个国营经济领导下多种经济成分并存的经济形态,因此……实行计划管理与市场调节相结合管理体制。

——《六十年国事纪要》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出“中国历史发展具有自己的独特连续性”的原因并简要分析其对中国现代化进程造成的影响。 (12分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出三大改造后与新中国成立初期相比在经济领域有哪些改变和这种变化的意义。(6分)

(3)十一届三中全会以来,我国是如何加快经济现代化建设的?(6分)

单元质量评估(十一)

1.B 解析:A项处于解放战争时期,不符合材料史实;C项三大改造已经完成,不存在私有经济;D项改革开放后,实行公有制为基础,多种所有制度共同发展与材料不符。“公私兼顾,劳资两利”说明当时允许民族资本主义存在。故选B项。

2.B 解析:土地改革是将地主土地分给农民,不是“将农民组织起来”,排除A项。“大跃进”强调工农业生产的高指标,人民工社化强调建立“一大二公”的人民公社体制,与题干不符合,排除C、D两项。故选B项。

3.D 解析:农业生产合作社使生产资料私有制转变为公有制,人民公社强调公有化程度。故选D项。

4.A 解析: “民族悲情意识”指近代以来西方列强对中国的侵略掠夺,故答案选A项。

5.B 解析:从“罗出钢,快出钢,浇死美国狼”可以分析出当时是“以钢为纲”的“大跃进”时期。故选B项。

6.A 解析:过渡时期实行土地改革,将土地由地主土地所有制变为农民土地所有制,再通过三大改造将农民土地所有制转变为集体所有制。B、C两项错误。家庭承包责任制下的土地依然是公有制,农民获得的只是生产和经营的自主权,排除D项。

7.B 解析:三大改造完成后,土地公有制就一直没有发生过变化。排除含③的选项。

8.A 解析:“汲取了中国传统农业的精华”即借鉴了小农经济;又符合社会主义原则,即指是建立在公有制基础上的经济,只有家庭联产承包责任制符合。

9.B 解析:结合所学知识可知,50代早期和70年代后半期后我国充分发挥政府对经济的调控作用,推动了国家经济发展,符合“最适合自身发展的道路”。故B项正确;A、C、D三项不符合题意。

10.D 解析:随着中国市场经济体制逐步建立,国家计划委员会作为计划经济体制的重要机构,落寞是必然的。B项过于绝对。

11.C 解析:“第三章是城市经济”是十一届三中全会,我国做出了改革开放的决策。故选C项。D项排除,城市经济体制改革全面开始是在1984年。

12.C 解析:只有开放14个港口城市能与材料中的“开放整个海岸”能联系起来。故选C项。

13.(1)道路:中国民族资本主义产生与发展,推动了中国经济工业化进程;戊戌变法和辛亥革命学习西方资本主义民主制度。(4分)结局:在中国发展资本主义的现代化尝试受到严重挫折。(2分)

(2)首要前提:实现民族独立。(3分)确立:1956年三大改造完成;社会主义制度在中国基本确立;工业化建设取得初步成效;计划经济体制形成;社会主义政治制度建立,权力高度集中。(6分)

(3)方式:1978年以后的改革开放。(3分)成就:走建立社会主义市场经济体制的发展道路;(3分)把依法治国写进宪法。(3分)

(4)启示:现代化是各国发展的必然趋势;建立民族国家、实现民族独立是实现现代化的重要前提;应结合本国实际,走符合国情的现代化道路。(4分)

14.(1)原因:自给自足的小农经济;专制主义中央集权制度;以儒家思想为主流的传统文化。(9分)影响:延缓了中国现代化的进程。(3分)

(2)改变:改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的管理体制,实行高度集中的计划经济体制。(4分)意义:确立了社会主义经济体制,推动了社会主义工业化建设。(2分)

(3)对内改革,逐步建立社会主义市场经济体制;对外开放,加入世界贸易组织。(6分)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势