1.1物质的分类及转化课时三点对点训练(含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 1.1物质的分类及转化课时三点对点训练(含解析)高一上学期化学人教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 569.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 12:12:45 | ||

图片预览

文档简介

1.1 物质的分类及转化课时三-2022-2023学年人教版(2019) 必修第一册高中化学

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

知识点一:胶体

1.“沐雾迎霞褶皱延,高登俯瞰石奇观。天池湖水鱼欢月,云鹤楼台鸟唱山。协兴故居思缅远,华蓥热土铸红岩。慕追遗韵巴渝舞,幺妹风情岂比攀。”这首诗赞美的是广安四大名片之一华蓥山。下列说法不正确的是

A.诗中的雾是一种气溶胶

B.胶体是比较稳定的液体,而浊液不稳定

C.胶体的特征现象是丁达尔效应

D.胶体是纯净物

2.下列有关胶体的叙述正确的是

A.分散剂只能是液体

B.分散质粒子直径大于

C.可利用丁达尔效应区分溶液和胶体

D.煮沸饱和溶液可以制得胶体

3.新冠肺炎疫情"此起彼伏”,新型冠状病毒的主要传播途径有直接传播(飞述传播)和接触传播。目前没有直接证据证明病毒通过气溶胶传播。下列说法不正确的是

A.云和雾均属于气溶胶

B.胶体的分散质粒子大小在1 nm到100 nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜

C.胶体是混合物,可用丁达尔效应来鉴别胶体和溶液

D.PM2.5是对空气中直径小于或等于2.5um(2.5×10-6m)的固体颗粒或液滴的总称,其分散在空气中一定形成气溶胶

知识点二:胶体的定义及分类

4.下列关于物质分类的叙述中不正确的是

A.纯碱既是钠盐又是碳酸盐

B.胶体的分散剂可以是固体、液体或气体

C.能电离出的化合物不一定属于酸

D.和都属于氧化物

5.下列关于胶体的叙述不正确的是

A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9m~10-7m之间

B.将饱和FeCl3溶液滴入氢氧化钠溶液中,加热可以制取Fe(OH)3胶体

C.可用半透膜除去淀粉溶液中混有的氯化钠

D.可以利用丁达尔效应区分胶体和溶液

6.已知NaCl在不同的溶剂中可以形成不同的分散系:100克NaCl溶解在水中形成无色透明的溶液(分散系①);100克NaCl溶解在乙醇中形成无色透明的胶体(分散系②)。下列说法正确的是

A.分散系①中分散质的微粒直径介于1~100nm

B.分散系②与云、雾为同一种类型的分散系

C.分散系②中,不能透过滤纸

D.两种分散系都有丁达尔效应

知识点三:胶体的制备

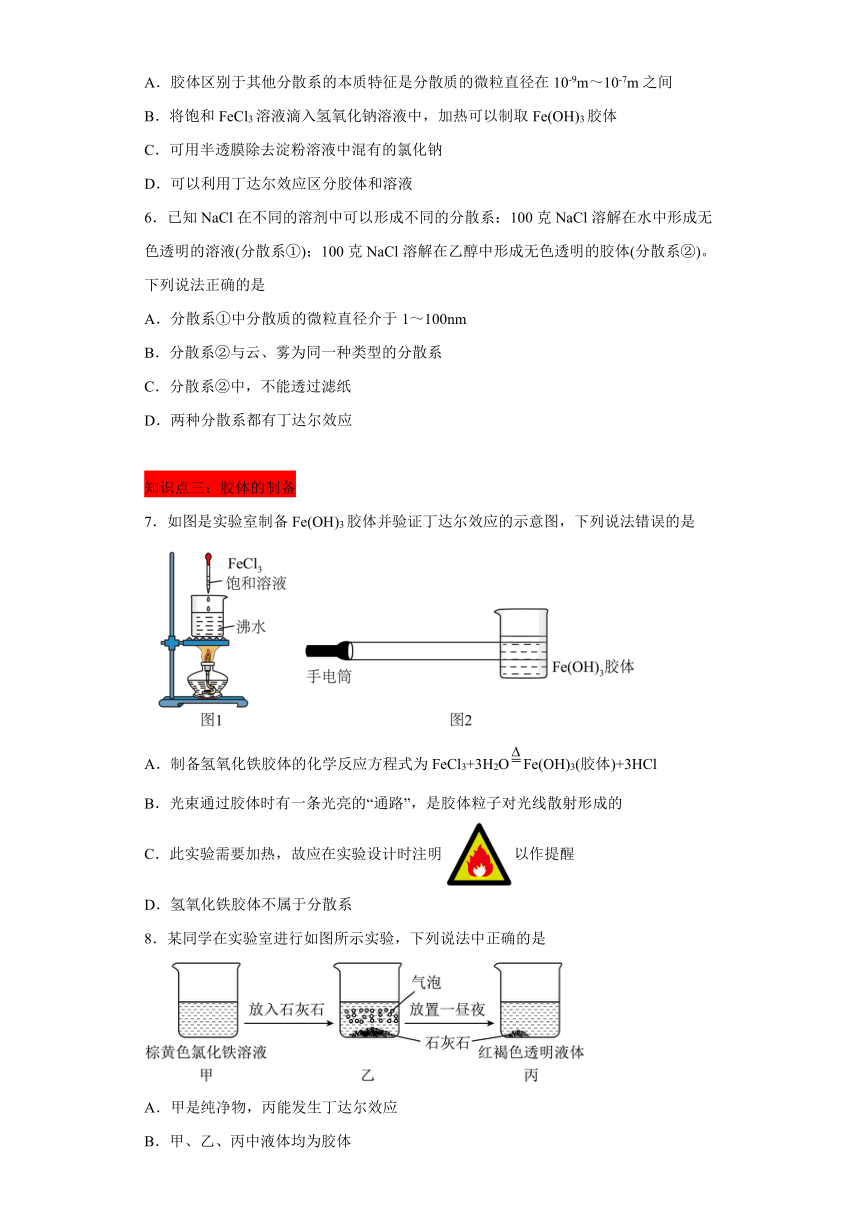

7.如图是实验室制备Fe(OH)3胶体并验证丁达尔效应的示意图,下列说法错误的是

A.制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

B.光束通过胶体时有一条光亮的“通路”,是胶体粒子对光线散射形成的

C.此实验需要加热,故应在实验设计时注明以作提醒

D.氢氧化铁胶体不属于分散系

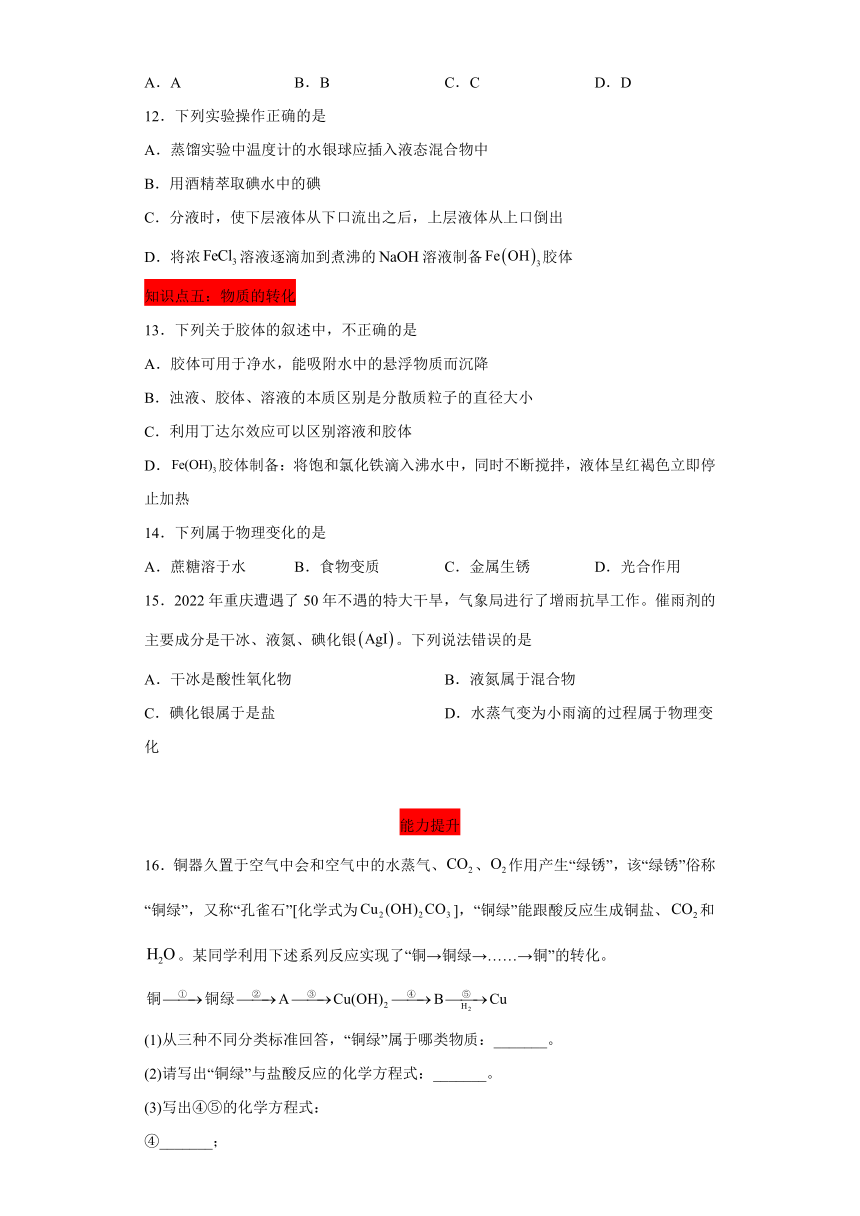

8.某同学在实验室进行如图所示实验,下列说法中正确的是

A.甲是纯净物,丙能发生丁达尔效应

B.甲、乙、丙中液体均为胶体

C.可用过滤的方法将丙中液体进行提纯

D.乙中反应的离子方程式为

9.胶体在农业、医疗及物质的分离中有重大而广泛的应用。下列关于胶体的叙述正确的是

A.胶体粒子带正电是因为其表面有

B.光线透过胶体会产生丁达尔效应,这是胶体与浊液的本质区别

C.云、雾是液溶胶,有色玻璃是固溶胶

D.江河入海口形成的沙洲与胶体性质无关

知识点四:胶体的性质和应用

10.下列关于胶体的叙述,正确的是

A.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液

B.胶体的本质特征是具有丁达尔效应

C.胶体的制备方法为:向饱和氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液

D.雾是气溶胶,在阳光下可观察到丁达尔效应

11.下列实验过程不能达到目的的是

编号 实验目的 实验过程

A 比较和的Ksp大小 向饱和溶液滴加碳酸钠溶液,产生白色沉淀

B 制备胶体 将5~6滴饱和溶液滴入40mL沸水中,继续加热并搅拌一段时间,可观察到生成红褐色液体

C 验证气体分子的扩散会自发的向混乱度增大方向进行 两个广口瓶中分别盛有氯气和氢气,倒扣在一起,开始时中间用玻璃片隔开,抽掉玻璃片后,可观察到最后两瓶气体均显浅黄绿色,且颜色相同

D 验证温度对化学平衡的影响 把和的混合气体通入两只连通的烧瓶,中间的乳胶管用弹簧夹夹住,分别将两只烧瓶浸泡在热水和冷水中,可观察到两只烧瓶中气体的颜色深浅不同

A.A B.B C.C D.D

12.下列实验操作正确的是

A.蒸馏实验中温度计的水银球应插入液态混合物中

B.用酒精萃取碘水中的碘

C.分液时,使下层液体从下口流出之后,上层液体从上口倒出

D.将浓溶液逐滴加到煮沸的溶液制备胶体

知识点五:物质的转化

13.下列关于胶体的叙述中,不正确的是

A.胶体可用于净水,能吸附水中的悬浮物质而沉降

B.浊液、胶体、溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小

C.利用丁达尔效应可以区别溶液和胶体

D.胶体制备:将饱和氯化铁滴入沸水中,同时不断搅拌,液体呈红褐色立即停止加热

14.下列属于物理变化的是

A.蔗糖溶于水 B.食物变质 C.金属生锈 D.光合作用

15.2022年重庆遭遇了50年不遇的特大干旱,气象局进行了增雨抗旱工作。催雨剂的主要成分是干冰、液氮、碘化银。下列说法错误的是

A.干冰是酸性氧化物 B.液氮属于混合物

C.碘化银属于是盐 D.水蒸气变为小雨滴的过程属于物理变化

能力提升

16.铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、、作用产生“绿锈”,该“绿锈”俗称“铜绿”,又称“孔雀石”[化学式为],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、和。某同学利用下述系列反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。

(1)从三种不同分类标准回答,“铜绿”属于哪类物质:_______。

(2)请写出“铜绿”与盐酸反应的化学方程式:_______。

(3)写出④⑤的化学方程式:

④_______;

⑤_______。

(4)上述转化过程中属于化合反应的是_______(填序号,下同),属于复分解反应的是_______,属于分解反应的是_______。

17.铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、、作用产生“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”[化学式为],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐和、。某同学利用下述系列反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化:

铜铜绿ACu(OH)2BCu

(1)从三种不同分类标准回答,“铜绿”属于哪类物质:_______。

(2)请写出“铜绿”与盐酸反应的化学方程式:_______。

(3)写出④、⑤的化学方程式:

④_______、⑤_______。

(4)上述转化过程中属于化合反应的是_______,属于复分解反应的是_______,属于分解反应的是_______。

(5)以Cu为原料,其他试剂自选,设计制备的实验方案,并用流程图表示出来_______。

18.回答下列问题:

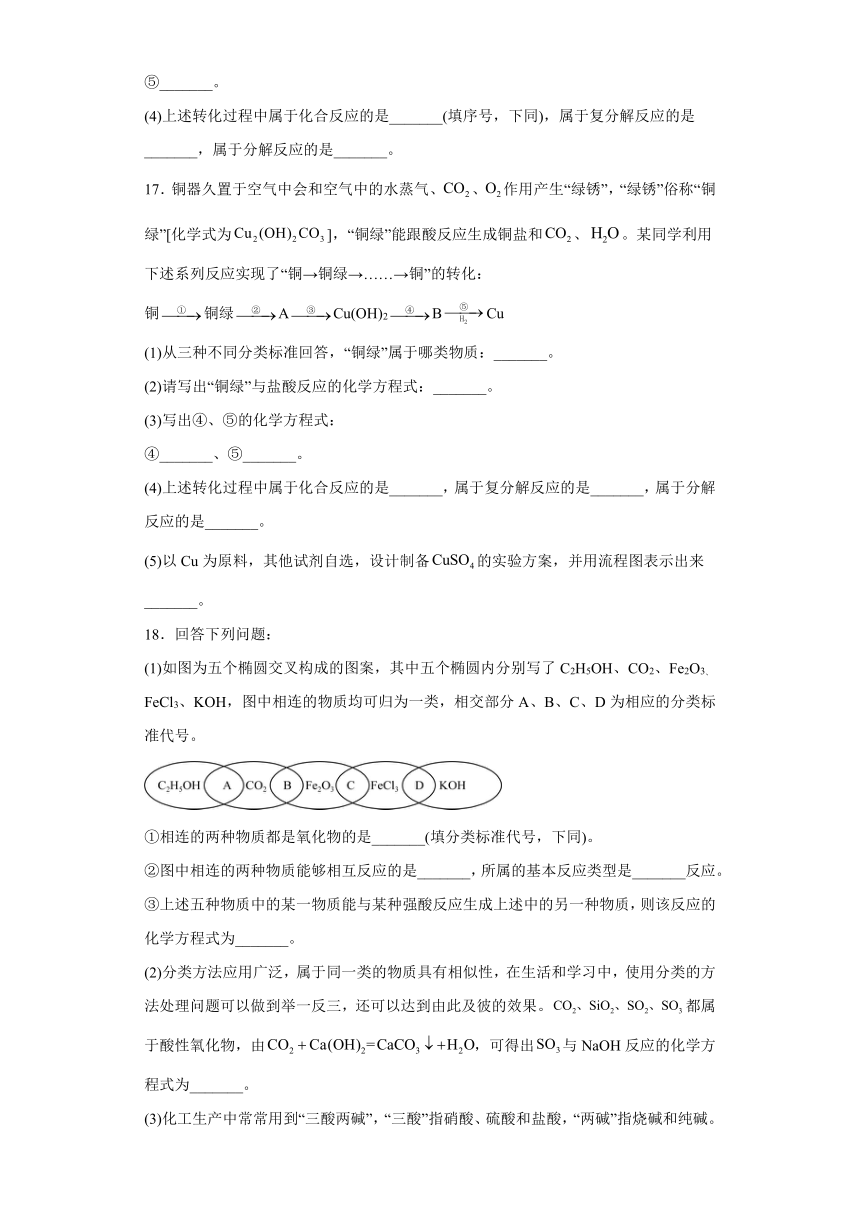

(1)如图为五个椭圆交叉构成的图案,其中五个椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3、KOH,图中相连的物质均可归为一类,相交部分A、B、C、D为相应的分类标准代号。

①相连的两种物质都是氧化物的是_______(填分类标准代号,下同)。

②图中相连的两种物质能够相互反应的是_______,所属的基本反应类型是_______反应。

③上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,则该反应的化学方程式为_______。

(2)分类方法应用广泛,属于同一类的物质具有相似性,在生活和学习中,使用分类的方法处理问题可以做到举一反三,还可以达到由此及彼的效果。都属于酸性氧化物,由,可得出与NaOH反应的化学方程式为_______。

(3)化工生产中常常用到“三酸两碱”,“三酸”指硝酸、硫酸和盐酸,“两碱”指烧碱和纯碱。从物质的分类角度看,不恰当的一种物质是_______。

19.“爱化学”实验小组中甲、乙、丙三名同学分别进行胶体制备实验

甲同学:向稀溶液中加少量NaOH溶液。

乙同学:直接加热饱和溶液。

丙同学:向40mL沸水中逐滴加入5~6滴饱和溶液;继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

试回答下列问题:

(1)其中操作正确的同学是_______。

(2)胶体制备的化学方程式为_______。

(3)胶体和溶液的本质区别是分散质_______大小不同;可通过_______来区别胶体和溶液。

20.实验证明,胶体的凝聚能力主要取决于与胶粒带相反电荷的离子所带的电荷数,电荷数越大,凝聚能力越大。

(1)向Fe(OH)3胶体中加入下列电解质时,其凝聚能力最强的为_______

①NaCl ②FeCl3 ③K2SO4 ④Na3PO4

(2)为了把黏土溶胶(黏土胶体粒子带负电荷)变成较洁净的水,加入下列电解质时,_______(填字母)效果最明显。

A.BaCl2 B.Al2(SO4)3 C.KCl D.CuSO4

(3)将少量FeCl3饱和溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系,完成相关问题:

甲:将FeCl3饱和溶液滴加到冷水中;

乙:将FeCl3饱和溶液滴加到NaOH溶液中;

丙:将FeCl3饱和溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体。

①丙中反应的化学方程式为_______。

②用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,写出相关的操作、现象和结论_______,能产生该现象的原因是胶体粒子对光波的_______所致。

③向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,出现的现象为_______

④Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是_______。

⑤向丙中插入电极后通电,Fe(OH)3胶粒移向_______(填“与电源负极相连”或“与电源正极相连”)的一极。

⑥可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。该方法名称为_______。设计实验证明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全被除去:_______。

参考答案:

1.D

【详解】A.诗中的雾是一种气溶胶,A正确;

B.胶体是一种比较稳定的液体,浊液则不稳定,B正确;

C.丁达尔效应是胶体的特征现象,C正确;

D.胶体是混合物不是纯净物,D错误;

故答案选D。

2.C

【详解】A.胶体分散剂可以是气体,如空气中形成的雾,选项A错误;

B.胶体分散质粒子直径,大于100nm形成的是浊液,选项B错误;

C.胶体能发生丁达尔效应,溶液不能发生丁达尔效应,可利用丁达尔效应区分溶液和胶体,选项C正确;

D.向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,加热到红褐色得到氢氧化铁胶体,煮沸饱和溶液,促进氯化铁水解,可能得到氢氧化铁沉淀,选项D错误;

答案选C。

3.D

【详解】A.云、雾的分散质均分散在空气中,属于气溶胶,A正确;

B.胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能通过半透膜,B正确;

C.胶体是混合物,具有丁达尔效应,溶液没有丁达尔效应,可用丁达尔效应来鉴别胶体和溶液,C正确;

D.胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,而PM2.5的颗粒直径大小为2.5μm(2.5×10-6m),相当于2500nm,所以PM2.5在空气不形成气溶胶,D错误;

故选D。

4.D

【详解】A.纯碱是碳酸钠的俗称,从组成上看,碳酸钠既是钠盐又是碳酸盐,故A正确;

B.胶体种类很多,胶体的分散剂可以是液体、气体和固体,所以胶体分为液溶胶,气溶胶和固溶胶三大类,故B正确;

C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物属于酸,能电离出氢离子的化合物不一定属于酸,如硫酸氢钠是在溶液中能电离出氢离子的酸式盐,故C正确;

D.乙醇分子中含有氢元素、碳元素、氧元素,属于烃的衍生物,不属于氧化物,故D错误;

故选D。

5.B

【详解】A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径大小,当分散质微粒直径小于1nm(10-9m)时,分散系为溶液,大于100nm(10-7m)时,分散系为悬浊液或乳浊液,当分散质微粒直径在1nm~100nm(10-9m~10-7m)之间,分散系为胶体,故A说法正确;

B.将饱和氯化铁溶液滴入氢氧化钠溶液中,得到红褐色沉淀,氢氧化铁胶体制备是将饱和氯化铁溶液滴入沸水中,加热到出现红褐色液体,即可以得到氢氧化铁胶体,故B说法错误;

C.淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,氯化钠可以透过半透膜,因此可以用半透膜除去淀粉溶液中混有的氯化钠,故C说法正确;

D.胶体具有丁达尔效应,溶液则没有,因此可以用丁达尔效应区分胶体和溶液,故D说法正确;

答案为B。

6.B

【详解】A.分散系①为溶液,分散质的微粒直径小于1nm,A错误;

B.分散系②为胶体,云、雾也属于胶体,三者是同一种类型的分散系,B正确;

C.分散系②中,胶体能透过滤纸,C错误;

D.分散系①为溶液,无丁达尔效应的性质,分散系②为胶体,有丁达尔效应的性质,D错误;

答案为B。

7.D

【详解】A.制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故A正确;

B.光束通过胶体时有一条光亮的“通路”,称为“丁达尔效应”,是胶体粒子对光线散射形成的,故B正确;

C.此实验需要加热,故应在实验设计时注明以作提醒,故C正确;

D.氢氧化铁胶体是分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系,故D错误;

故选D。

8.D

【详解】A.氯化铁溶液是混合物,A错误;

B.甲、乙、丙分别为溶液、浊液和氢氧化铁胶体,B错误;

C.胶体的提纯需用渗析,胶粒会透过半透膜,C错误;

D.乙中反应的离子方程式为,D正确;

故选D。

9.A

【详解】A.胶体粒子带正电的原因是胶粒吸附溶液中的阳离子,故A正确;

B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小不同,故B错误;

C.云、雾是气溶胶,有色玻璃是固溶胶,故C错误;

D.江河的入海口易形成沙洲是因为土壤胶体遇到海水中的电解质发生了聚沉,形成了沙洲,故D错误;

故选A。

10.D

【详解】A.依据分散质粒子直径大小可将分散系分为溶液、胶体与浊液,A错误;

B.胶体的本质特征是分散质粒子直径在1~100nm,B错误;

C.胶体的制备方法为:向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,继续加热煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,C错误;

D.雾是气溶胶,在阳光下可观察到丁达尔效应,D正确;

故选D。

11.B

【详解】A.向饱和溶液滴加碳酸钠溶液,产生白色沉淀碳酸钙,说明的Ksp比大,A正确;

B.实验室制备氢氧化铁胶体的方法是:加热烧杯中的水至沸腾,向沸水滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,即停止加热,要注意实验过程不能用玻璃棒搅拌,否则溶液出现浑浊,B错误;

C.实验能够说明气体分子的扩散会自发的向混乱度增大方向进行,C正确;

D.二氧化氮和四氧化二氮的颜色不同,并存在平衡2NO N O ,实验能够说明温度对化学平衡的影响,D正确;

答案选B。

12.C

【详解】A.蒸馏实验中温度计的水银球应与蒸馏烧瓶的支管口相平,A错误;

B.酒精与水互溶,不能用于萃取碘水中的碘,B错误;

C.分液时为了避免污染,下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出,C正确;

D.将浓溶液逐滴加到煮沸的溶液会得到沉淀,D错误;

故选C。

13.D

【详解】A.胶体能吸附水中的悬浮物质而沉降,因此胶体可用于净水,故A正确;

B.浊液、胶体、溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小,小于1nm的为溶液,1nm~100nm之间的为胶体,大于100nm的为浊液,故B正确;

C.胶体具有丁达尔效应,而溶液没有丁达尔效应,因此利用丁达尔效应可以区别溶液和胶体,故C正确;

D.胶体制备:将饱和氯化铁滴入沸水中,待液体呈红褐色立即停止加热,制备过程中不能搅拌,故D错误。

综上所述,答案为D。

14.A

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断。

【详解】A.蔗糖溶于水,无新物质生成,属于物理变化,故A符合题意;

B.食物变质的过程中产生了新物质,属于化学变化,故B不符合题意;

C.金属生锈是指金属单质在空气中发生一系列变化生成了金属化合物的过程,属于化学变化,故C不符合题意;

D.光合作用是绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物同时放出氧气的过程,有新物质生成,属于化学变化,故D不符合题意;

故选A。

15.B

【详解】A.干冰是CO2,CO2属于酸性氧化物,故A说法正确;

B.液氮是将氮气液化,属于纯净物,故B说法错误;

C.碘化银化学式为AgI,属于盐,故C说法正确;

D.水蒸气变为小雨滴是物质状态的变化,该过程属于物理变化,故D说法正确;

答案为B。

16.(1)盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐)

(2)

(3)

(4) ① ②③ ④

【分析】铜在空气中与氧气、二氧化碳、水反应生成铜绿,铜绿和盐酸反应生成氯化铜,氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜,氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,用氢气还原氧化铜生成铜和水,所以A是氯化铜、B是氧化铜。

【详解】(1)“铜绿”是,由铜离子、碳酸根离子、氢氧根离子构成,属于盐;含有铜离子属于铜盐;含有碳酸根离子,属于碳酸盐,含有氢氧根离子,属于碱式盐。

(2)“铜绿”与盐酸反应生成氯化铜、二氧化碳、水,反应的化学方程式为。

(3)反应④是氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,反应方程式为;

反应⑤是用氢气还原氧化铜生成铜和水,反应的化学方程式为;

(4)铜在空气中与氧气、二氧化碳、水反应生成,多种物质生成1种物质,属于化合反应;跟盐酸反应生成氯化铜、和,氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜和氯化钠,属于复分解反应;氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,属于分解反应;属于化合反应的是①,属于复分解反应的是②③,属于分解反应的是④。

17.(1)盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐)

(2)Cu2(OH)2CO3+4HCl=2CuCl2+CO2↑+3H2O

(3) Cu(OH)2CuO+H2O CuO+H2Cu+H2O

(4) ① ②③ ④

(5)

【详解】(1)铜绿化学式是Cu2(OH)2CO3,电离产生金属阳离子和酸根阴离子,因此属于盐;由于电离产生的金属阳离子是Cu2+,因此该物质属于铜盐;电离产生的阴离子除含有外,还含有OH-,因此该盐又属于碱式盐;电离产生的酸根阴离子是,因此该盐也属于碳酸盐,故“铜绿”属于盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐);

(2)铜绿与盐酸反应产生CuCl2、H2O、CO2,反应方程式为:Cu2(OH)2CO3+4HCl=2CuCl2+CO2↑+3H2O;

(3)反应④中Cu(OH)2受热分解产生CuO和水,反应方程式为Cu(OH)2CuO+H2O;反应⑤是CuO与H2混合加热,反应产生Cu、H2O,反应方程式为:CuO+H2Cu+H2O;

(4)反应①是Cu、O2、CO2、H2O反应产生铜绿Cu2(OH)2CO3,反应物是多种,生成物只有一种,反应基本类型属于化合反应;

反应②是Cu2(OH)2CO3与HCl反应产生CuCl2、CO2、H2O。反应基本类型是复分解反应;

反应③是CuCl2与NaOH发生复分解反应产生Cu(OH)2沉淀和NaCl,反应类型为复分解反应;

反应④是Cu(OH)2受热分解产生CuO和水,反应类型是分解反应;

反应⑤是CuO与H2在加热时反应产生Cu、H2O,反应类型是置换反应;

故上述转化过程中属于化合反应的为①;属于复分解反应的为②③;属于分解反应的为④;

(5)Cu与O2加热反应产生CuO,CuO与H2SO4反应产生CuSO4和水,则物质转化流程图为:。

18.(1) B D 复分解 Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

(2)2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O

(3)纯碱即Na2CO3

【详解】(1)①氧化物是指由两种元素其中一种是氧元素的化合物,故CO2和Fe2O3属于氧化物,则组成相连的两种物质都是氧化物的是B,故答案为:B;

②已知C2H5OH与CO2,CO2与Fe2O3,Fe2O3与FeCl3均不反应,FeCl3与KOH能够反应生成Fe(OH)3沉淀和KCl,图中相连的两种物质能够相互反应的是D,方程式为:FeCl3+3KOH=Fe(OH)3↓+3KCl,该反应所属的基本反应类型是复分解反应,故答案为:D;复分解;

③上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,即Fe2O3和HCl反应生成FeCl3和H2O,则该反应的化学方程式为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,故答案为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;

(2)由,即酸性氧化物和碱反应生成盐和水,故可得出与NaOH反应的化学方程式为:2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O,故答案为:2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O;

(3)酸是指在水溶液中电离出的阳离子全部为H+的化合物,故硝酸、硫酸和盐酸均属于酸,而碱是指在水溶液中电离出的阴离子全部为OH-的化合物,故烧碱即NaOH属于碱,而纯碱为Na2CO3不是碱,而是盐,故从物质的分类角度看,不恰当的一种物质是纯碱即Na2CO3,故答案为:纯碱即Na2CO3。

19.(1)丙同学

(2)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

(3) 粒子直径 丁达尔效应

【详解】(1)向稀溶液中加少量NaOH溶液发生复分解反应,生成Fe(OH)3沉淀;直接加热饱和FeCl3溶液,会生成Fe(OH)3沉淀;获得Fe(OH)3胶体的正确方法即是丙同学的操作,向40mL沸水中逐滴加入5~6滴饱和溶液;继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

(2)胶体制备的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl。

(3)胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小不同,可通过丁达尔效应来区别胶体和溶液。

20.(1)④

(2)B

(3) FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功 散射 先出现红褐色沉淀,后沉淀又溶解 Fe(OH)3胶体粒子通过吸附带有电荷 与电源负极相连 渗析 取最后一次渗析液少许于试管,向其中加入硝酸银溶液,若不出现白色沉淀,则杂质已完全除去

【详解】(1)由题目信息可知:电解质的凝聚能力主要取决于与胶粒带相反电荷的离子所带的电荷数,电荷数越大,凝聚力越大。Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,故加入的阴离子可以相互中和电性,减小了同种电性相互排斥而使之聚沉,依据题意,阴离子所带的负电荷数越大,聚沉能力越强。

①NaCl中一个氯离子带一个负电荷,①不符合题意;

②FeCl3中一个氯离子带一个负电荷,②不符合题意;

③K2SO4中一个硫酸根离子带2个负电荷,③不符合题意;

④Na3PO4中一个磷酸根离子带3个负电荷,④符合题意;

故合理选项是④;

(2)黏土溶胶的胶体粒子带负电荷,为了把黏土溶胶变成较洁净的水,加入的电解质电离产生的阳离子带有的电荷数目越多越好。

A.BaCl2中1个Ba2+带有2个单位正电荷,A不符合题意;

B.Al2(SO4)3中1个Al3+带有3个单位正电荷,带有电荷数目最多,B符合题意;

C.KCl中1个K+带有1个单位正电荷,C不符合题意;

D.CuSO4中1个Cu2+带有2个单位正电荷,D不符合题意;

故合理选项是B;

(3)①丙:将FeCl3饱和溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体就制取得到Fe(OH)3胶体,该反应的化学方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

②胶体能够发生丁达尔效应,其它分散系不能产生丁达尔效应,据此判断胶体。则用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,相关的操作、现象和结论是:强光照射,若有光亮的“通路”则已经胶体制备成功;

胶体能产生丁达尔现象的原因是胶体粒子对光波的散射作用;

③向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,HCl电离产生的Cl-中和胶粒上的正电荷,使胶体发生聚沉,后来HCl与Fe(OH)3发生酸碱中和反应产生可溶性FeCl3黄色溶液,故看到的实验的现象为:先出现红褐色沉淀,后沉淀又溶解;

④Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是Fe(OH)3胶体粒子通过吸附带有电荷,同种胶体的胶粒吸附同种电荷,同种电荷相互排斥,因此Fe(OH)3胶体能够稳定存在;

⑤根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,向丙中插入电极后通电,Fe(OH)3胶粒由于带有正电荷,会移向负电荷较多的阴极,即Fe(OH)3胶粒会移向与电源负极连接的电极;

⑥Fe(OH)3胶粒不能通过半透膜,而胶体中的杂质离子能够通过半透膜,这样就可以达到提纯胶体的目的,这种分离提纯胶体的方法叫渗析;

若要证明胶体已经完全提纯,则最后的渗透液中不含有Cl-,可根据AgCl是白色不溶性物质检验。故设计实验证明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全被除去的方法是:取最后一次渗析液少许于试管,向其中加入硝酸银溶液,若不出现白色沉淀,则杂质已完全除去。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

知识点一:胶体

1.“沐雾迎霞褶皱延,高登俯瞰石奇观。天池湖水鱼欢月,云鹤楼台鸟唱山。协兴故居思缅远,华蓥热土铸红岩。慕追遗韵巴渝舞,幺妹风情岂比攀。”这首诗赞美的是广安四大名片之一华蓥山。下列说法不正确的是

A.诗中的雾是一种气溶胶

B.胶体是比较稳定的液体,而浊液不稳定

C.胶体的特征现象是丁达尔效应

D.胶体是纯净物

2.下列有关胶体的叙述正确的是

A.分散剂只能是液体

B.分散质粒子直径大于

C.可利用丁达尔效应区分溶液和胶体

D.煮沸饱和溶液可以制得胶体

3.新冠肺炎疫情"此起彼伏”,新型冠状病毒的主要传播途径有直接传播(飞述传播)和接触传播。目前没有直接证据证明病毒通过气溶胶传播。下列说法不正确的是

A.云和雾均属于气溶胶

B.胶体的分散质粒子大小在1 nm到100 nm之间,能通过滤纸不能透过半透膜

C.胶体是混合物,可用丁达尔效应来鉴别胶体和溶液

D.PM2.5是对空气中直径小于或等于2.5um(2.5×10-6m)的固体颗粒或液滴的总称,其分散在空气中一定形成气溶胶

知识点二:胶体的定义及分类

4.下列关于物质分类的叙述中不正确的是

A.纯碱既是钠盐又是碳酸盐

B.胶体的分散剂可以是固体、液体或气体

C.能电离出的化合物不一定属于酸

D.和都属于氧化物

5.下列关于胶体的叙述不正确的是

A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9m~10-7m之间

B.将饱和FeCl3溶液滴入氢氧化钠溶液中,加热可以制取Fe(OH)3胶体

C.可用半透膜除去淀粉溶液中混有的氯化钠

D.可以利用丁达尔效应区分胶体和溶液

6.已知NaCl在不同的溶剂中可以形成不同的分散系:100克NaCl溶解在水中形成无色透明的溶液(分散系①);100克NaCl溶解在乙醇中形成无色透明的胶体(分散系②)。下列说法正确的是

A.分散系①中分散质的微粒直径介于1~100nm

B.分散系②与云、雾为同一种类型的分散系

C.分散系②中,不能透过滤纸

D.两种分散系都有丁达尔效应

知识点三:胶体的制备

7.如图是实验室制备Fe(OH)3胶体并验证丁达尔效应的示意图,下列说法错误的是

A.制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

B.光束通过胶体时有一条光亮的“通路”,是胶体粒子对光线散射形成的

C.此实验需要加热,故应在实验设计时注明以作提醒

D.氢氧化铁胶体不属于分散系

8.某同学在实验室进行如图所示实验,下列说法中正确的是

A.甲是纯净物,丙能发生丁达尔效应

B.甲、乙、丙中液体均为胶体

C.可用过滤的方法将丙中液体进行提纯

D.乙中反应的离子方程式为

9.胶体在农业、医疗及物质的分离中有重大而广泛的应用。下列关于胶体的叙述正确的是

A.胶体粒子带正电是因为其表面有

B.光线透过胶体会产生丁达尔效应,这是胶体与浊液的本质区别

C.云、雾是液溶胶,有色玻璃是固溶胶

D.江河入海口形成的沙洲与胶体性质无关

知识点四:胶体的性质和应用

10.下列关于胶体的叙述,正确的是

A.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液

B.胶体的本质特征是具有丁达尔效应

C.胶体的制备方法为:向饱和氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液

D.雾是气溶胶,在阳光下可观察到丁达尔效应

11.下列实验过程不能达到目的的是

编号 实验目的 实验过程

A 比较和的Ksp大小 向饱和溶液滴加碳酸钠溶液,产生白色沉淀

B 制备胶体 将5~6滴饱和溶液滴入40mL沸水中,继续加热并搅拌一段时间,可观察到生成红褐色液体

C 验证气体分子的扩散会自发的向混乱度增大方向进行 两个广口瓶中分别盛有氯气和氢气,倒扣在一起,开始时中间用玻璃片隔开,抽掉玻璃片后,可观察到最后两瓶气体均显浅黄绿色,且颜色相同

D 验证温度对化学平衡的影响 把和的混合气体通入两只连通的烧瓶,中间的乳胶管用弹簧夹夹住,分别将两只烧瓶浸泡在热水和冷水中,可观察到两只烧瓶中气体的颜色深浅不同

A.A B.B C.C D.D

12.下列实验操作正确的是

A.蒸馏实验中温度计的水银球应插入液态混合物中

B.用酒精萃取碘水中的碘

C.分液时,使下层液体从下口流出之后,上层液体从上口倒出

D.将浓溶液逐滴加到煮沸的溶液制备胶体

知识点五:物质的转化

13.下列关于胶体的叙述中,不正确的是

A.胶体可用于净水,能吸附水中的悬浮物质而沉降

B.浊液、胶体、溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小

C.利用丁达尔效应可以区别溶液和胶体

D.胶体制备:将饱和氯化铁滴入沸水中,同时不断搅拌,液体呈红褐色立即停止加热

14.下列属于物理变化的是

A.蔗糖溶于水 B.食物变质 C.金属生锈 D.光合作用

15.2022年重庆遭遇了50年不遇的特大干旱,气象局进行了增雨抗旱工作。催雨剂的主要成分是干冰、液氮、碘化银。下列说法错误的是

A.干冰是酸性氧化物 B.液氮属于混合物

C.碘化银属于是盐 D.水蒸气变为小雨滴的过程属于物理变化

能力提升

16.铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、、作用产生“绿锈”,该“绿锈”俗称“铜绿”,又称“孔雀石”[化学式为],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、和。某同学利用下述系列反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。

(1)从三种不同分类标准回答,“铜绿”属于哪类物质:_______。

(2)请写出“铜绿”与盐酸反应的化学方程式:_______。

(3)写出④⑤的化学方程式:

④_______;

⑤_______。

(4)上述转化过程中属于化合反应的是_______(填序号,下同),属于复分解反应的是_______,属于分解反应的是_______。

17.铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、、作用产生“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”[化学式为],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐和、。某同学利用下述系列反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化:

铜铜绿ACu(OH)2BCu

(1)从三种不同分类标准回答,“铜绿”属于哪类物质:_______。

(2)请写出“铜绿”与盐酸反应的化学方程式:_______。

(3)写出④、⑤的化学方程式:

④_______、⑤_______。

(4)上述转化过程中属于化合反应的是_______,属于复分解反应的是_______,属于分解反应的是_______。

(5)以Cu为原料,其他试剂自选,设计制备的实验方案,并用流程图表示出来_______。

18.回答下列问题:

(1)如图为五个椭圆交叉构成的图案,其中五个椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3、KOH,图中相连的物质均可归为一类,相交部分A、B、C、D为相应的分类标准代号。

①相连的两种物质都是氧化物的是_______(填分类标准代号,下同)。

②图中相连的两种物质能够相互反应的是_______,所属的基本反应类型是_______反应。

③上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,则该反应的化学方程式为_______。

(2)分类方法应用广泛,属于同一类的物质具有相似性,在生活和学习中,使用分类的方法处理问题可以做到举一反三,还可以达到由此及彼的效果。都属于酸性氧化物,由,可得出与NaOH反应的化学方程式为_______。

(3)化工生产中常常用到“三酸两碱”,“三酸”指硝酸、硫酸和盐酸,“两碱”指烧碱和纯碱。从物质的分类角度看,不恰当的一种物质是_______。

19.“爱化学”实验小组中甲、乙、丙三名同学分别进行胶体制备实验

甲同学:向稀溶液中加少量NaOH溶液。

乙同学:直接加热饱和溶液。

丙同学:向40mL沸水中逐滴加入5~6滴饱和溶液;继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

试回答下列问题:

(1)其中操作正确的同学是_______。

(2)胶体制备的化学方程式为_______。

(3)胶体和溶液的本质区别是分散质_______大小不同;可通过_______来区别胶体和溶液。

20.实验证明,胶体的凝聚能力主要取决于与胶粒带相反电荷的离子所带的电荷数,电荷数越大,凝聚能力越大。

(1)向Fe(OH)3胶体中加入下列电解质时,其凝聚能力最强的为_______

①NaCl ②FeCl3 ③K2SO4 ④Na3PO4

(2)为了把黏土溶胶(黏土胶体粒子带负电荷)变成较洁净的水,加入下列电解质时,_______(填字母)效果最明显。

A.BaCl2 B.Al2(SO4)3 C.KCl D.CuSO4

(3)将少量FeCl3饱和溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系,完成相关问题:

甲:将FeCl3饱和溶液滴加到冷水中;

乙:将FeCl3饱和溶液滴加到NaOH溶液中;

丙:将FeCl3饱和溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体。

①丙中反应的化学方程式为_______。

②用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,写出相关的操作、现象和结论_______,能产生该现象的原因是胶体粒子对光波的_______所致。

③向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,出现的现象为_______

④Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是_______。

⑤向丙中插入电极后通电,Fe(OH)3胶粒移向_______(填“与电源负极相连”或“与电源正极相连”)的一极。

⑥可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。该方法名称为_______。设计实验证明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全被除去:_______。

参考答案:

1.D

【详解】A.诗中的雾是一种气溶胶,A正确;

B.胶体是一种比较稳定的液体,浊液则不稳定,B正确;

C.丁达尔效应是胶体的特征现象,C正确;

D.胶体是混合物不是纯净物,D错误;

故答案选D。

2.C

【详解】A.胶体分散剂可以是气体,如空气中形成的雾,选项A错误;

B.胶体分散质粒子直径,大于100nm形成的是浊液,选项B错误;

C.胶体能发生丁达尔效应,溶液不能发生丁达尔效应,可利用丁达尔效应区分溶液和胶体,选项C正确;

D.向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,加热到红褐色得到氢氧化铁胶体,煮沸饱和溶液,促进氯化铁水解,可能得到氢氧化铁沉淀,选项D错误;

答案选C。

3.D

【详解】A.云、雾的分散质均分散在空气中,属于气溶胶,A正确;

B.胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能通过半透膜,B正确;

C.胶体是混合物,具有丁达尔效应,溶液没有丁达尔效应,可用丁达尔效应来鉴别胶体和溶液,C正确;

D.胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,而PM2.5的颗粒直径大小为2.5μm(2.5×10-6m),相当于2500nm,所以PM2.5在空气不形成气溶胶,D错误;

故选D。

4.D

【详解】A.纯碱是碳酸钠的俗称,从组成上看,碳酸钠既是钠盐又是碳酸盐,故A正确;

B.胶体种类很多,胶体的分散剂可以是液体、气体和固体,所以胶体分为液溶胶,气溶胶和固溶胶三大类,故B正确;

C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物属于酸,能电离出氢离子的化合物不一定属于酸,如硫酸氢钠是在溶液中能电离出氢离子的酸式盐,故C正确;

D.乙醇分子中含有氢元素、碳元素、氧元素,属于烃的衍生物,不属于氧化物,故D错误;

故选D。

5.B

【详解】A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径大小,当分散质微粒直径小于1nm(10-9m)时,分散系为溶液,大于100nm(10-7m)时,分散系为悬浊液或乳浊液,当分散质微粒直径在1nm~100nm(10-9m~10-7m)之间,分散系为胶体,故A说法正确;

B.将饱和氯化铁溶液滴入氢氧化钠溶液中,得到红褐色沉淀,氢氧化铁胶体制备是将饱和氯化铁溶液滴入沸水中,加热到出现红褐色液体,即可以得到氢氧化铁胶体,故B说法错误;

C.淀粉溶液为胶体,不能透过半透膜,氯化钠可以透过半透膜,因此可以用半透膜除去淀粉溶液中混有的氯化钠,故C说法正确;

D.胶体具有丁达尔效应,溶液则没有,因此可以用丁达尔效应区分胶体和溶液,故D说法正确;

答案为B。

6.B

【详解】A.分散系①为溶液,分散质的微粒直径小于1nm,A错误;

B.分散系②为胶体,云、雾也属于胶体,三者是同一种类型的分散系,B正确;

C.分散系②中,胶体能透过滤纸,C错误;

D.分散系①为溶液,无丁达尔效应的性质,分散系②为胶体,有丁达尔效应的性质,D错误;

答案为B。

7.D

【详解】A.制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl,故A正确;

B.光束通过胶体时有一条光亮的“通路”,称为“丁达尔效应”,是胶体粒子对光线散射形成的,故B正确;

C.此实验需要加热,故应在实验设计时注明以作提醒,故C正确;

D.氢氧化铁胶体是分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系,故D错误;

故选D。

8.D

【详解】A.氯化铁溶液是混合物,A错误;

B.甲、乙、丙分别为溶液、浊液和氢氧化铁胶体,B错误;

C.胶体的提纯需用渗析,胶粒会透过半透膜,C错误;

D.乙中反应的离子方程式为,D正确;

故选D。

9.A

【详解】A.胶体粒子带正电的原因是胶粒吸附溶液中的阳离子,故A正确;

B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小不同,故B错误;

C.云、雾是气溶胶,有色玻璃是固溶胶,故C错误;

D.江河的入海口易形成沙洲是因为土壤胶体遇到海水中的电解质发生了聚沉,形成了沙洲,故D错误;

故选A。

10.D

【详解】A.依据分散质粒子直径大小可将分散系分为溶液、胶体与浊液,A错误;

B.胶体的本质特征是分散质粒子直径在1~100nm,B错误;

C.胶体的制备方法为:向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,继续加热煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,C错误;

D.雾是气溶胶,在阳光下可观察到丁达尔效应,D正确;

故选D。

11.B

【详解】A.向饱和溶液滴加碳酸钠溶液,产生白色沉淀碳酸钙,说明的Ksp比大,A正确;

B.实验室制备氢氧化铁胶体的方法是:加热烧杯中的水至沸腾,向沸水滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,即停止加热,要注意实验过程不能用玻璃棒搅拌,否则溶液出现浑浊,B错误;

C.实验能够说明气体分子的扩散会自发的向混乱度增大方向进行,C正确;

D.二氧化氮和四氧化二氮的颜色不同,并存在平衡2NO N O ,实验能够说明温度对化学平衡的影响,D正确;

答案选B。

12.C

【详解】A.蒸馏实验中温度计的水银球应与蒸馏烧瓶的支管口相平,A错误;

B.酒精与水互溶,不能用于萃取碘水中的碘,B错误;

C.分液时为了避免污染,下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出,C正确;

D.将浓溶液逐滴加到煮沸的溶液会得到沉淀,D错误;

故选C。

13.D

【详解】A.胶体能吸附水中的悬浮物质而沉降,因此胶体可用于净水,故A正确;

B.浊液、胶体、溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小,小于1nm的为溶液,1nm~100nm之间的为胶体,大于100nm的为浊液,故B正确;

C.胶体具有丁达尔效应,而溶液没有丁达尔效应,因此利用丁达尔效应可以区别溶液和胶体,故C正确;

D.胶体制备:将饱和氯化铁滴入沸水中,待液体呈红褐色立即停止加热,制备过程中不能搅拌,故D错误。

综上所述,答案为D。

14.A

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断。

【详解】A.蔗糖溶于水,无新物质生成,属于物理变化,故A符合题意;

B.食物变质的过程中产生了新物质,属于化学变化,故B不符合题意;

C.金属生锈是指金属单质在空气中发生一系列变化生成了金属化合物的过程,属于化学变化,故C不符合题意;

D.光合作用是绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物同时放出氧气的过程,有新物质生成,属于化学变化,故D不符合题意;

故选A。

15.B

【详解】A.干冰是CO2,CO2属于酸性氧化物,故A说法正确;

B.液氮是将氮气液化,属于纯净物,故B说法错误;

C.碘化银化学式为AgI,属于盐,故C说法正确;

D.水蒸气变为小雨滴是物质状态的变化,该过程属于物理变化,故D说法正确;

答案为B。

16.(1)盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐)

(2)

(3)

(4) ① ②③ ④

【分析】铜在空气中与氧气、二氧化碳、水反应生成铜绿,铜绿和盐酸反应生成氯化铜,氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜,氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,用氢气还原氧化铜生成铜和水,所以A是氯化铜、B是氧化铜。

【详解】(1)“铜绿”是,由铜离子、碳酸根离子、氢氧根离子构成,属于盐;含有铜离子属于铜盐;含有碳酸根离子,属于碳酸盐,含有氢氧根离子,属于碱式盐。

(2)“铜绿”与盐酸反应生成氯化铜、二氧化碳、水,反应的化学方程式为。

(3)反应④是氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,反应方程式为;

反应⑤是用氢气还原氧化铜生成铜和水,反应的化学方程式为;

(4)铜在空气中与氧气、二氧化碳、水反应生成,多种物质生成1种物质,属于化合反应;跟盐酸反应生成氯化铜、和,氯化铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜和氯化钠,属于复分解反应;氢氧化铜加热分解为氧化铜和水,属于分解反应;属于化合反应的是①,属于复分解反应的是②③,属于分解反应的是④。

17.(1)盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐)

(2)Cu2(OH)2CO3+4HCl=2CuCl2+CO2↑+3H2O

(3) Cu(OH)2CuO+H2O CuO+H2Cu+H2O

(4) ① ②③ ④

(5)

【详解】(1)铜绿化学式是Cu2(OH)2CO3,电离产生金属阳离子和酸根阴离子,因此属于盐;由于电离产生的金属阳离子是Cu2+,因此该物质属于铜盐;电离产生的阴离子除含有外,还含有OH-,因此该盐又属于碱式盐;电离产生的酸根阴离子是,因此该盐也属于碳酸盐,故“铜绿”属于盐、铜盐、碱式盐(或碳酸盐);

(2)铜绿与盐酸反应产生CuCl2、H2O、CO2,反应方程式为:Cu2(OH)2CO3+4HCl=2CuCl2+CO2↑+3H2O;

(3)反应④中Cu(OH)2受热分解产生CuO和水,反应方程式为Cu(OH)2CuO+H2O;反应⑤是CuO与H2混合加热,反应产生Cu、H2O,反应方程式为:CuO+H2Cu+H2O;

(4)反应①是Cu、O2、CO2、H2O反应产生铜绿Cu2(OH)2CO3,反应物是多种,生成物只有一种,反应基本类型属于化合反应;

反应②是Cu2(OH)2CO3与HCl反应产生CuCl2、CO2、H2O。反应基本类型是复分解反应;

反应③是CuCl2与NaOH发生复分解反应产生Cu(OH)2沉淀和NaCl,反应类型为复分解反应;

反应④是Cu(OH)2受热分解产生CuO和水,反应类型是分解反应;

反应⑤是CuO与H2在加热时反应产生Cu、H2O,反应类型是置换反应;

故上述转化过程中属于化合反应的为①;属于复分解反应的为②③;属于分解反应的为④;

(5)Cu与O2加热反应产生CuO,CuO与H2SO4反应产生CuSO4和水,则物质转化流程图为:。

18.(1) B D 复分解 Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

(2)2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O

(3)纯碱即Na2CO3

【详解】(1)①氧化物是指由两种元素其中一种是氧元素的化合物,故CO2和Fe2O3属于氧化物,则组成相连的两种物质都是氧化物的是B,故答案为:B;

②已知C2H5OH与CO2,CO2与Fe2O3,Fe2O3与FeCl3均不反应,FeCl3与KOH能够反应生成Fe(OH)3沉淀和KCl,图中相连的两种物质能够相互反应的是D,方程式为:FeCl3+3KOH=Fe(OH)3↓+3KCl,该反应所属的基本反应类型是复分解反应,故答案为:D;复分解;

③上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质,即Fe2O3和HCl反应生成FeCl3和H2O,则该反应的化学方程式为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O,故答案为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;

(2)由,即酸性氧化物和碱反应生成盐和水,故可得出与NaOH反应的化学方程式为:2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O,故答案为:2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O;

(3)酸是指在水溶液中电离出的阳离子全部为H+的化合物,故硝酸、硫酸和盐酸均属于酸,而碱是指在水溶液中电离出的阴离子全部为OH-的化合物,故烧碱即NaOH属于碱,而纯碱为Na2CO3不是碱,而是盐,故从物质的分类角度看,不恰当的一种物质是纯碱即Na2CO3,故答案为:纯碱即Na2CO3。

19.(1)丙同学

(2)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl

(3) 粒子直径 丁达尔效应

【详解】(1)向稀溶液中加少量NaOH溶液发生复分解反应,生成Fe(OH)3沉淀;直接加热饱和FeCl3溶液,会生成Fe(OH)3沉淀;获得Fe(OH)3胶体的正确方法即是丙同学的操作,向40mL沸水中逐滴加入5~6滴饱和溶液;继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

(2)胶体制备的化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl。

(3)胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小不同,可通过丁达尔效应来区别胶体和溶液。

20.(1)④

(2)B

(3) FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功 散射 先出现红褐色沉淀,后沉淀又溶解 Fe(OH)3胶体粒子通过吸附带有电荷 与电源负极相连 渗析 取最后一次渗析液少许于试管,向其中加入硝酸银溶液,若不出现白色沉淀,则杂质已完全除去

【详解】(1)由题目信息可知:电解质的凝聚能力主要取决于与胶粒带相反电荷的离子所带的电荷数,电荷数越大,凝聚力越大。Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,故加入的阴离子可以相互中和电性,减小了同种电性相互排斥而使之聚沉,依据题意,阴离子所带的负电荷数越大,聚沉能力越强。

①NaCl中一个氯离子带一个负电荷,①不符合题意;

②FeCl3中一个氯离子带一个负电荷,②不符合题意;

③K2SO4中一个硫酸根离子带2个负电荷,③不符合题意;

④Na3PO4中一个磷酸根离子带3个负电荷,④符合题意;

故合理选项是④;

(2)黏土溶胶的胶体粒子带负电荷,为了把黏土溶胶变成较洁净的水,加入的电解质电离产生的阳离子带有的电荷数目越多越好。

A.BaCl2中1个Ba2+带有2个单位正电荷,A不符合题意;

B.Al2(SO4)3中1个Al3+带有3个单位正电荷,带有电荷数目最多,B符合题意;

C.KCl中1个K+带有1个单位正电荷,C不符合题意;

D.CuSO4中1个Cu2+带有2个单位正电荷,D不符合题意;

故合理选项是B;

(3)①丙:将FeCl3饱和溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体就制取得到Fe(OH)3胶体,该反应的化学方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

②胶体能够发生丁达尔效应,其它分散系不能产生丁达尔效应,据此判断胶体。则用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,相关的操作、现象和结论是:强光照射,若有光亮的“通路”则已经胶体制备成功;

胶体能产生丁达尔现象的原因是胶体粒子对光波的散射作用;

③向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,HCl电离产生的Cl-中和胶粒上的正电荷,使胶体发生聚沉,后来HCl与Fe(OH)3发生酸碱中和反应产生可溶性FeCl3黄色溶液,故看到的实验的现象为:先出现红褐色沉淀,后沉淀又溶解;

④Fe(OH)3胶体能稳定存在的主要原因是Fe(OH)3胶体粒子通过吸附带有电荷,同种胶体的胶粒吸附同种电荷,同种电荷相互排斥,因此Fe(OH)3胶体能够稳定存在;

⑤根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,向丙中插入电极后通电,Fe(OH)3胶粒由于带有正电荷,会移向负电荷较多的阴极,即Fe(OH)3胶粒会移向与电源负极连接的电极;

⑥Fe(OH)3胶粒不能通过半透膜,而胶体中的杂质离子能够通过半透膜,这样就可以达到提纯胶体的目的,这种分离提纯胶体的方法叫渗析;

若要证明胶体已经完全提纯,则最后的渗透液中不含有Cl-,可根据AgCl是白色不溶性物质检验。故设计实验证明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全被除去的方法是:取最后一次渗析液少许于试管,向其中加入硝酸银溶液,若不出现白色沉淀,则杂质已完全除去。