明朝政治课件 2024统编版历史一轮复习(共26张PPT含内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 明朝政治课件 2024统编版历史一轮复习(共26张PPT含内嵌视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 17:29:35 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

基于大单元教学策略下的高三一轮复习

——明朝政治

教学目标:

1.明朝的建立史实

2.掌握朱元璋在中央、监察制度、地方行政制度等方面的措施

3.多角度分析比较明朝内阁和英国内阁

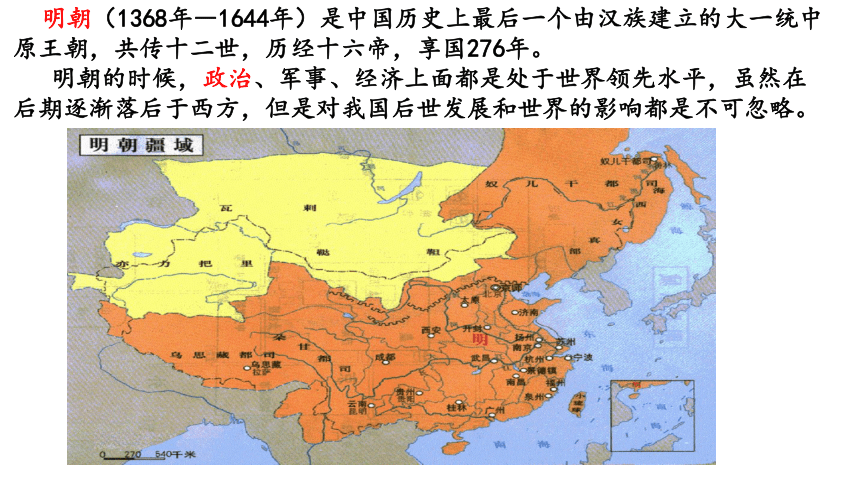

明朝(1368年―1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的大一统中原王朝,共传十二世,历经十六帝,享国276年。

明朝的时候,政治、军事、经济上面都是处于世界领先水平,虽然在后期逐渐落后于西方,但是对我国后世发展和世界的影响都是不可忽略。

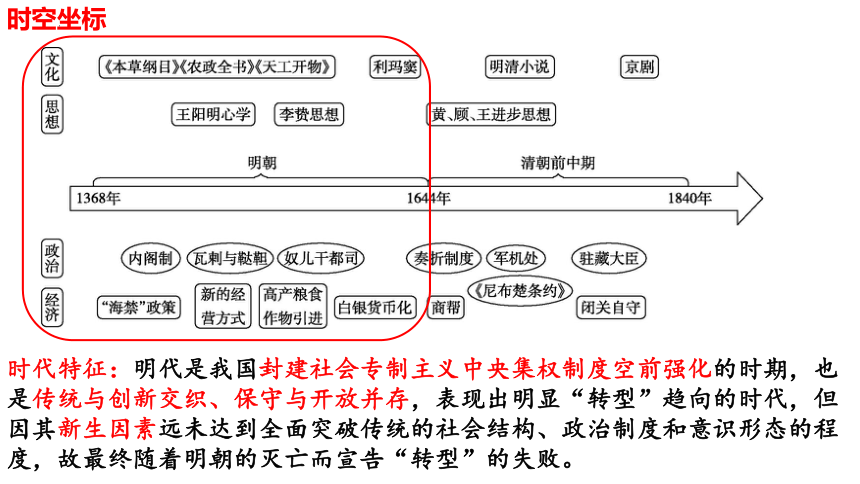

时空坐标

时代特征:明代是我国封建社会专制主义中央集权制度空前强化的时期,也是传统与创新交织、保守与开放并存,表现出明显“转型”趋向的时代,但因其新生因素远未达到全面突破传统的社会结构、政治制度和意识形态的程度,故最终随着明朝的灭亡而宣告“转型”的失败。

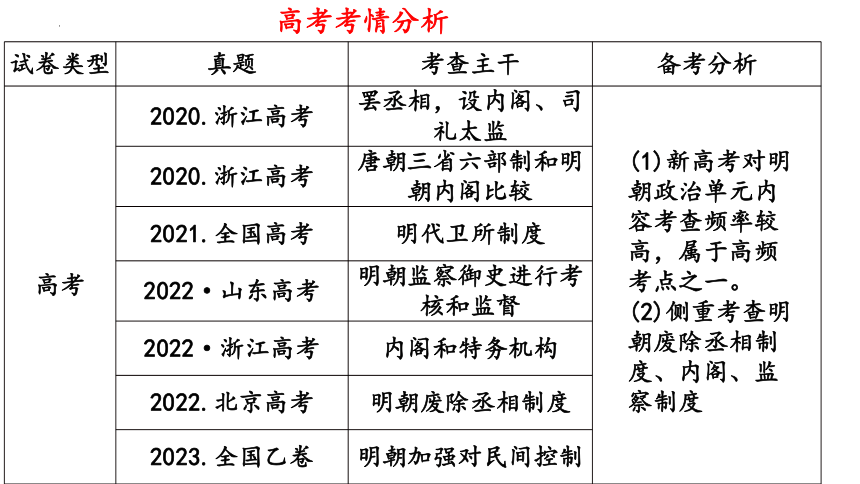

试卷类型 真题 考查主干 备考分析

高考 2020.浙江高考 罢丞相,设内阁、司礼太监

2020.浙江高考 唐朝三省六部制和明朝内阁比较

2021.全国高考 明代卫所制度

2022·山东高考 明朝监察御史进行考核和监督

2022·浙江高考 内阁和特务机构

2022.北京高考 明朝废除丞相制度

2023.全国乙卷 明朝加强对民间控制

高考考情分析

(1)新高考对明朝政治单元内容考查频率较高,属于高频考点之一。

(2)侧重考查明朝废除丞相制度、内阁、监察制度

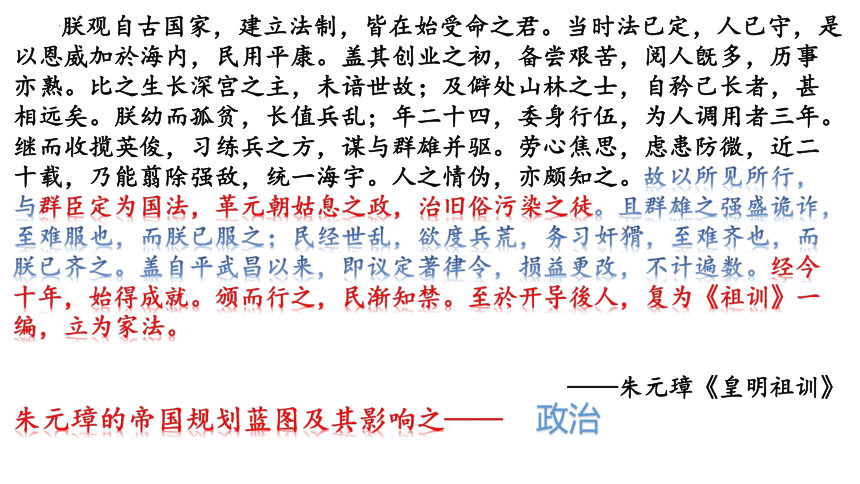

朕观自古国家,建立法制,皆在始受命之君。当时法已定,人已守,是以恩威加於海内,民用平康。盖其创业之初,备尝艰苦,阅人旣多,历事亦熟。比之生长深宫之主,未谙世故;及僻处山林之士,自矜己长者,甚相远矣。朕幼而孤贫,长值兵乱;年二十四,委身行伍,为人调用者三年。继而收揽英俊,习练兵之方,谋与群雄并驱。劳心焦思,虑患防微,近二十载,乃能翦除强敌,统一海宇。人之情伪,亦颇知之。故以所见所行,与群臣定为国法,革元朝姑息之政,治旧俗污染之徒。且群雄之强盛诡诈,至难服也,而朕已服之;民经世乱,欲度兵荒,务习奸猾,至难齐也,而朕已齐之。盖自平武昌以来,即议定著律令,损益更改,不计遍数。经今十年,始得成就。颁而行之,民渐知禁。至於开导後人,复为《祖训》一编,立为家法。

——朱元璋《皇明祖训》

朱元璋的帝国规划蓝图及其影响之——

政治

一、朱元璋进行的“大部制”改革及其影响

二、朱元璋重典治吏思想指导下的监察制度设计

三、朱元璋的地缘政治思想指导下的地方行政制度设计

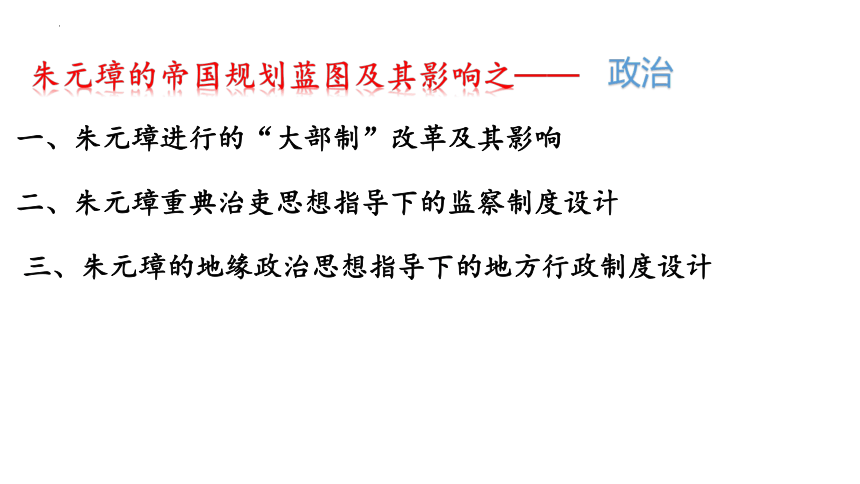

朱元璋的帝国规划蓝图及其影响之——

政治

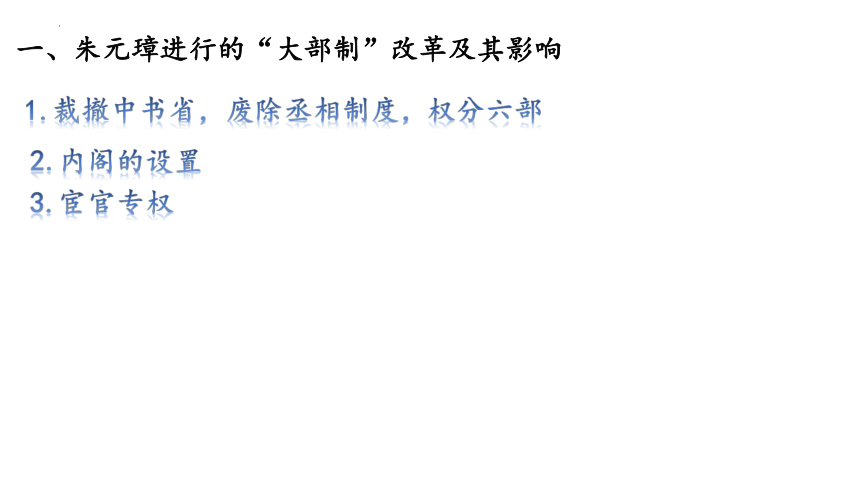

1.裁撤中书省,废除丞相制度,权分六部

一、朱元璋进行的“大部制”改革及其影响

2.内阁的设置

3.宦官专权

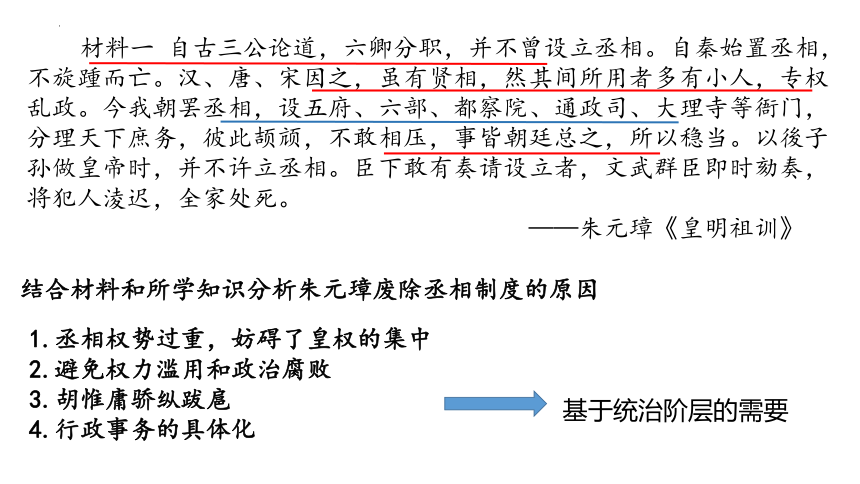

材料一 自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以後子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人淩迟,全家处死。

——朱元璋《皇明祖训》

1.丞相权势过重,妨碍了皇权的集中

2.避免权力滥用和政治腐败

3.胡惟庸骄纵跋扈

4.行政事务的具体化

结合材料和所学知识分析朱元璋废除丞相制度的原因

基于统治阶层的需要

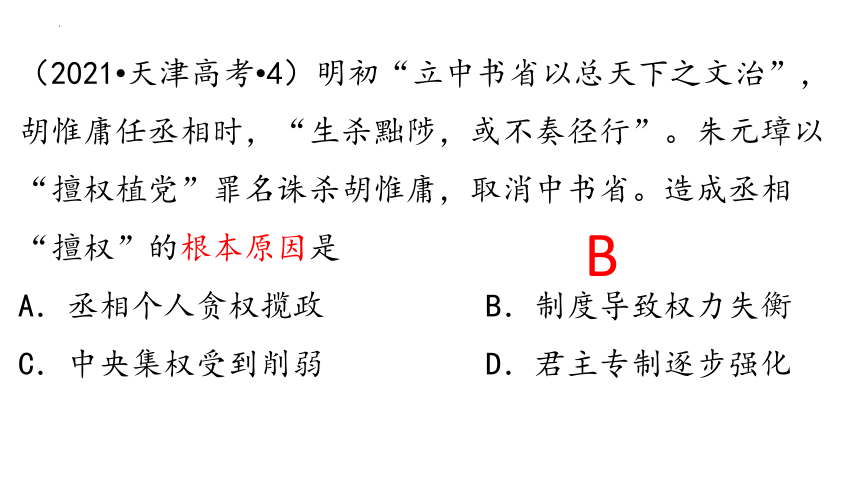

(2021 天津高考 4)明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

B

皇帝

吏

中书省:丞相

户

礼

兵

刑

工

改革前

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

改革后

结果:加强君主专制,皇权得到了空前的集中和加强;

皇帝不堪重负,产生畏惧、厌政心理

内阁

春、夏、秋、冬四辅官制度

殿阁大学士

废除丞相制度概况及其影响:

内阁

设置皇帝:永乐帝——朱棣

性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

发展历程:

阶段 发展情况

永乐时期

仁宣之时

嘉靖至万历时期

特点:不是法定的中央一级的行政机构;

职权范围不明朗权力不断扩大,地位逐步提高;

听命于皇帝,服务于皇权。

内阁制度已初具规模

内阁发展完善的新时期:赋予内阁票拟权,以司礼监太监掌 批红予以牵制

内阁制度的发展迎来了高潮——内阁代理皇权,处理政务,其表现为“权相”的出现(如张居正等)

(2019 北京高考 15)明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

英国 中国

职权

与君主关系

性质

影响

思考:结合所学知识比较英国内阁制和明朝内阁制

管理国家事物,可以通过立法限制王权,首相掌握行政权

形式上对君主负责,实际上对议会负责

属于一种资产阶级民主制度

促进英国的现代化进程

咨询权,没有决策权

完全听命于君主

君主专制强化的产物

促使专制制度强化的同时逐步走向衰落,日益成为社会发展的障碍

明朝内阁:强化了君主专制,也容易导致出现宦官专权。

(2017 新课标全国Ⅱ卷高考 27)明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

A

二、朱元璋重典治吏思想指导下的监察制度设计

1.中央:改御史台为都察院;创设六科给事中,监察六部

2.地方:提刑按察使、巡按御史

3.《大明律》和《大诰》的颁行

材料二 根据《明史·职官志》记载,明朝的监察体系可以分为中央监察系统、地方监察系统和厂卫系统三大部分。其中,中央监察系统包括都察院系统和六科给事中系统;地方监察机构包括提刑按察使司、巡按御史、巡抚和总督;厂卫系统包括东厂和锦衣卫。

——人民网《浅析明朝监察制度的成败》

材料二反映了明代监察制度有何特点

形成了从中央到地方的严密监控体系

监察官人数多,职权得到空前加强

《大明律》

《大明律集解附例》的简称。洪武时期总结历代法律施行的经验和教训制定而成。明太祖朱元璋起于草莽,深知民间疾苦,特别强调“治乱世用重典”,严刑峻法,以除贪贿。

在监察体系中,《大明律》扮演了重要角色,它的内容大部分都涉及吏治,而且偏重于对官吏失职、渎职、重大经济犯罪的惩罚,处罚力度非常严酷,充分展现了朱元璋的重典治吏策略。

另一方面,它也调整了刑名,肯定了明初人身地位的变化,注重了经济立法,在体例上表现了各部门法的相对独立性,并扩大了民法的范围,同时在“礼”与“法”的结合方面呈现出新的特点。

明太祖朱元璋亲自写定的刑典,明初洪武十八年(公元一三八五年)十一月,发布《大诰》,也就是整理这一年审判贪腐方面的重大案件,以诰文的形式向全国发布,告诫官吏们,不要重蹈覆辙。包括《大诰》《大诰续编》《大诰三编》《大诰武臣》四部分,统称《御制大诰》。反映了明太祖治乱世用重典的思想。因为过于严酷和过多体现明太祖个人特征,故《大诰》在洪武之后基本不再行用。

《大诰》

(2022 山东高考 4)明朝时期,朝廷除对各地的监察御史进行考核外,还要求地方按察使司按时据实上报御史巡按地方时有无铺张浪费以劳州县等情况。这些规定旨在( )

A.保证监察规范有效 B.限制监察御史权力

C.协调中央与地方的关系 D.拓宽对地方的监察渠道

A

三、朱元璋的地缘政治思想指导下的地方行政制度设计

1.取消行省,设三司

2.边疆地区特殊管理

3.重新确立了与周边国家的

宗藩关系

明朝对边疆地区管理政策主要形式为设置羁縻性质的都司、卫所等军政机构,封授当地僧俗首领担任官员。

边疆地区的管理

洪武年间,在西藏设置乌思藏都司、朵甘都司。受其影响,永乐期间在东北女真部落设奴儿干都司,下辖131卫,至万历年间增至384卫;另有置于嘉峪关以西地区的西北八卫,以上均属羁縻卫所,与内地的都司、行都司性质不同。

羁縻卫所

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰

羁縻卫所,地方机构名。明朝洪武、永乐年间设于边疆非主体民族地区,以当地首领为都督、都指挥、指挥、千百户、都指挥使、镇抚等官,赐给敕书印记,辖都司卫所,掌当地军民政事。明朝继承元制的行政体系,所置官由各部族世袭,当地军政一律听其管理。使各统其众,直隶于兵部,相当于现今自治县(区)。

羁縻政策体现明朝在边疆少数民族管理方面的一个特点——

因俗而治

受地缘政治和国家安全等因素影响,明朝建立后重新确立了与周边国家的宗藩关系

材料三 朱元璋推翻元朝的统治建立明朝政府后,积极发展同周边国家的关系,重新确立了以明朝为宗主国的地区安全合作体系.在这一体系下,凡是与明朝建立宗藩关系的国家,都须经过明朝的认可与册封,发生王位更替时,也要经过明王朝的许可,新王也须得到明朝的册封,这也被藩属国视作其政权合法性的标志。在这种宗藩关系下,明朝与藩属国之间,虽然名义上是君臣关系,但实际上对藩属国的内政并不干预,即使藩属国之间发生王位争夺的政变,明朝也很少出兵,而仅仅是对篡夺王位者予以道义上的谴责,或者积极从中斡旋,由此可见,明朝与藩属国的关系不同于西方的殖民侵略,对于这一点,即使是西方学者也有着清醒的认识,如美国著名汉学家费正清就指出,明朝与藩属国的关系,“不是一种侵略性的帝国主义”而是表现出传统的“文化主义”。

——张献忠《略论中华文明没有侵略和称霸的基因》

根据材料三并结合所学知识,分析明朝宗藩关系的特点。

注重地区安全与稳定

藩属国相对独立

双方政治地位不平等

处理双方关系以怀柔、安抚为主

朱元璋确立与周边国家的宗藩关系对我们今天有何启示?

国家政治要稳定,经济要发展,就需要我们牢固树立总体国家安全观,切实增强国家安全意识,以实际行动维护国家安全。

基于大单元教学策略下的高三一轮复习

——明朝政治

教学目标:

1.明朝的建立史实

2.掌握朱元璋在中央、监察制度、地方行政制度等方面的措施

3.多角度分析比较明朝内阁和英国内阁

明朝(1368年―1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的大一统中原王朝,共传十二世,历经十六帝,享国276年。

明朝的时候,政治、军事、经济上面都是处于世界领先水平,虽然在后期逐渐落后于西方,但是对我国后世发展和世界的影响都是不可忽略。

时空坐标

时代特征:明代是我国封建社会专制主义中央集权制度空前强化的时期,也是传统与创新交织、保守与开放并存,表现出明显“转型”趋向的时代,但因其新生因素远未达到全面突破传统的社会结构、政治制度和意识形态的程度,故最终随着明朝的灭亡而宣告“转型”的失败。

试卷类型 真题 考查主干 备考分析

高考 2020.浙江高考 罢丞相,设内阁、司礼太监

2020.浙江高考 唐朝三省六部制和明朝内阁比较

2021.全国高考 明代卫所制度

2022·山东高考 明朝监察御史进行考核和监督

2022·浙江高考 内阁和特务机构

2022.北京高考 明朝废除丞相制度

2023.全国乙卷 明朝加强对民间控制

高考考情分析

(1)新高考对明朝政治单元内容考查频率较高,属于高频考点之一。

(2)侧重考查明朝废除丞相制度、内阁、监察制度

朕观自古国家,建立法制,皆在始受命之君。当时法已定,人已守,是以恩威加於海内,民用平康。盖其创业之初,备尝艰苦,阅人旣多,历事亦熟。比之生长深宫之主,未谙世故;及僻处山林之士,自矜己长者,甚相远矣。朕幼而孤贫,长值兵乱;年二十四,委身行伍,为人调用者三年。继而收揽英俊,习练兵之方,谋与群雄并驱。劳心焦思,虑患防微,近二十载,乃能翦除强敌,统一海宇。人之情伪,亦颇知之。故以所见所行,与群臣定为国法,革元朝姑息之政,治旧俗污染之徒。且群雄之强盛诡诈,至难服也,而朕已服之;民经世乱,欲度兵荒,务习奸猾,至难齐也,而朕已齐之。盖自平武昌以来,即议定著律令,损益更改,不计遍数。经今十年,始得成就。颁而行之,民渐知禁。至於开导後人,复为《祖训》一编,立为家法。

——朱元璋《皇明祖训》

朱元璋的帝国规划蓝图及其影响之——

政治

一、朱元璋进行的“大部制”改革及其影响

二、朱元璋重典治吏思想指导下的监察制度设计

三、朱元璋的地缘政治思想指导下的地方行政制度设计

朱元璋的帝国规划蓝图及其影响之——

政治

1.裁撤中书省,废除丞相制度,权分六部

一、朱元璋进行的“大部制”改革及其影响

2.内阁的设置

3.宦官专权

材料一 自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以後子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人淩迟,全家处死。

——朱元璋《皇明祖训》

1.丞相权势过重,妨碍了皇权的集中

2.避免权力滥用和政治腐败

3.胡惟庸骄纵跋扈

4.行政事务的具体化

结合材料和所学知识分析朱元璋废除丞相制度的原因

基于统治阶层的需要

(2021 天津高考 4)明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

B

皇帝

吏

中书省:丞相

户

礼

兵

刑

工

改革前

皇帝

吏

户

礼

兵

刑

工

改革后

结果:加强君主专制,皇权得到了空前的集中和加强;

皇帝不堪重负,产生畏惧、厌政心理

内阁

春、夏、秋、冬四辅官制度

殿阁大学士

废除丞相制度概况及其影响:

内阁

设置皇帝:永乐帝——朱棣

性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

发展历程:

阶段 发展情况

永乐时期

仁宣之时

嘉靖至万历时期

特点:不是法定的中央一级的行政机构;

职权范围不明朗权力不断扩大,地位逐步提高;

听命于皇帝,服务于皇权。

内阁制度已初具规模

内阁发展完善的新时期:赋予内阁票拟权,以司礼监太监掌 批红予以牵制

内阁制度的发展迎来了高潮——内阁代理皇权,处理政务,其表现为“权相”的出现(如张居正等)

(2019 北京高考 15)明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

英国 中国

职权

与君主关系

性质

影响

思考:结合所学知识比较英国内阁制和明朝内阁制

管理国家事物,可以通过立法限制王权,首相掌握行政权

形式上对君主负责,实际上对议会负责

属于一种资产阶级民主制度

促进英国的现代化进程

咨询权,没有决策权

完全听命于君主

君主专制强化的产物

促使专制制度强化的同时逐步走向衰落,日益成为社会发展的障碍

明朝内阁:强化了君主专制,也容易导致出现宦官专权。

(2017 新课标全国Ⅱ卷高考 27)明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

A

二、朱元璋重典治吏思想指导下的监察制度设计

1.中央:改御史台为都察院;创设六科给事中,监察六部

2.地方:提刑按察使、巡按御史

3.《大明律》和《大诰》的颁行

材料二 根据《明史·职官志》记载,明朝的监察体系可以分为中央监察系统、地方监察系统和厂卫系统三大部分。其中,中央监察系统包括都察院系统和六科给事中系统;地方监察机构包括提刑按察使司、巡按御史、巡抚和总督;厂卫系统包括东厂和锦衣卫。

——人民网《浅析明朝监察制度的成败》

材料二反映了明代监察制度有何特点

形成了从中央到地方的严密监控体系

监察官人数多,职权得到空前加强

《大明律》

《大明律集解附例》的简称。洪武时期总结历代法律施行的经验和教训制定而成。明太祖朱元璋起于草莽,深知民间疾苦,特别强调“治乱世用重典”,严刑峻法,以除贪贿。

在监察体系中,《大明律》扮演了重要角色,它的内容大部分都涉及吏治,而且偏重于对官吏失职、渎职、重大经济犯罪的惩罚,处罚力度非常严酷,充分展现了朱元璋的重典治吏策略。

另一方面,它也调整了刑名,肯定了明初人身地位的变化,注重了经济立法,在体例上表现了各部门法的相对独立性,并扩大了民法的范围,同时在“礼”与“法”的结合方面呈现出新的特点。

明太祖朱元璋亲自写定的刑典,明初洪武十八年(公元一三八五年)十一月,发布《大诰》,也就是整理这一年审判贪腐方面的重大案件,以诰文的形式向全国发布,告诫官吏们,不要重蹈覆辙。包括《大诰》《大诰续编》《大诰三编》《大诰武臣》四部分,统称《御制大诰》。反映了明太祖治乱世用重典的思想。因为过于严酷和过多体现明太祖个人特征,故《大诰》在洪武之后基本不再行用。

《大诰》

(2022 山东高考 4)明朝时期,朝廷除对各地的监察御史进行考核外,还要求地方按察使司按时据实上报御史巡按地方时有无铺张浪费以劳州县等情况。这些规定旨在( )

A.保证监察规范有效 B.限制监察御史权力

C.协调中央与地方的关系 D.拓宽对地方的监察渠道

A

三、朱元璋的地缘政治思想指导下的地方行政制度设计

1.取消行省,设三司

2.边疆地区特殊管理

3.重新确立了与周边国家的

宗藩关系

明朝对边疆地区管理政策主要形式为设置羁縻性质的都司、卫所等军政机构,封授当地僧俗首领担任官员。

边疆地区的管理

洪武年间,在西藏设置乌思藏都司、朵甘都司。受其影响,永乐期间在东北女真部落设奴儿干都司,下辖131卫,至万历年间增至384卫;另有置于嘉峪关以西地区的西北八卫,以上均属羁縻卫所,与内地的都司、行都司性质不同。

羁縻卫所

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰

羁縻卫所,地方机构名。明朝洪武、永乐年间设于边疆非主体民族地区,以当地首领为都督、都指挥、指挥、千百户、都指挥使、镇抚等官,赐给敕书印记,辖都司卫所,掌当地军民政事。明朝继承元制的行政体系,所置官由各部族世袭,当地军政一律听其管理。使各统其众,直隶于兵部,相当于现今自治县(区)。

羁縻政策体现明朝在边疆少数民族管理方面的一个特点——

因俗而治

受地缘政治和国家安全等因素影响,明朝建立后重新确立了与周边国家的宗藩关系

材料三 朱元璋推翻元朝的统治建立明朝政府后,积极发展同周边国家的关系,重新确立了以明朝为宗主国的地区安全合作体系.在这一体系下,凡是与明朝建立宗藩关系的国家,都须经过明朝的认可与册封,发生王位更替时,也要经过明王朝的许可,新王也须得到明朝的册封,这也被藩属国视作其政权合法性的标志。在这种宗藩关系下,明朝与藩属国之间,虽然名义上是君臣关系,但实际上对藩属国的内政并不干预,即使藩属国之间发生王位争夺的政变,明朝也很少出兵,而仅仅是对篡夺王位者予以道义上的谴责,或者积极从中斡旋,由此可见,明朝与藩属国的关系不同于西方的殖民侵略,对于这一点,即使是西方学者也有着清醒的认识,如美国著名汉学家费正清就指出,明朝与藩属国的关系,“不是一种侵略性的帝国主义”而是表现出传统的“文化主义”。

——张献忠《略论中华文明没有侵略和称霸的基因》

根据材料三并结合所学知识,分析明朝宗藩关系的特点。

注重地区安全与稳定

藩属国相对独立

双方政治地位不平等

处理双方关系以怀柔、安抚为主

朱元璋确立与周边国家的宗藩关系对我们今天有何启示?

国家政治要稳定,经济要发展,就需要我们牢固树立总体国家安全观,切实增强国家安全意识,以实际行动维护国家安全。

同课章节目录