统编版语文八年级下册 第一单元检测卷 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册 第一单元检测卷 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 548.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 16:08:10 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第一单元检测卷

(考试用时:150分钟 满分:100分)

阅读下面文段,根据要求完成1~4题。

一、语文知识积累(1~5题,每题2分,第6题8分,共18分)

中华民族在几千年历史中创造和 的中华优秀传统文化,是中华民族的根和魂。

以传统二十四节气倒计时起笔,以天干地支十二时辰收尾,从“雪花火炬”到“折(zhé)柳寄情”,从创意源于西汉长信宫灯的火种灯,到取自《千里江山图》的冰场挡板图案……点亮中国元素, 文化自信。通过惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

对中国人而言,二十四节气 我们民俗文化的一部分。我们靠冰雪消融、燕子呢喃感受早春;凭荷塘蛙声、林间蝉鸣记忆盛夏;我们眼帘中有黄叶凋零、鸿雁南飞,有白雪皑皑和滴水成冰。天上阴晴圆缺,地上草长鹰飞,古人早已明察秋毫,他们不逾矩(jǔ)、不越位,恪(ɡè)守着生物本分。

1.文中注音不正确的一项是( C )

“清明时节雨纷纷”“冬至阳生春又来”……每每吟咏这些句子,内心总会颤(zhàn)栗,那些古籍中浸润着诗意的节气,在 的都市里,熠熠生辉。

A.折(zhé) B.矩(jǔ) C.恪(ɡè) D.颤(zhàn)

【解析】C.恪(kè)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( D )

A.计时 B.呢喃 C.凋零 D.草长鹰飞

【解析】D.草长莺飞。

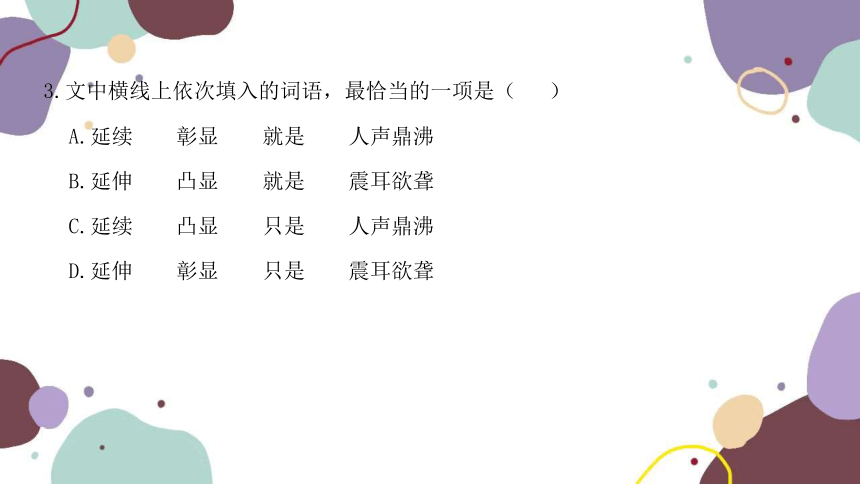

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( A )

A.延续 彰显 就是 人声鼎沸

B.延伸 凸显 就是 震耳欲聋

C.延续 凸显 只是 人声鼎沸

D.延伸 彰显 只是 震耳欲聋

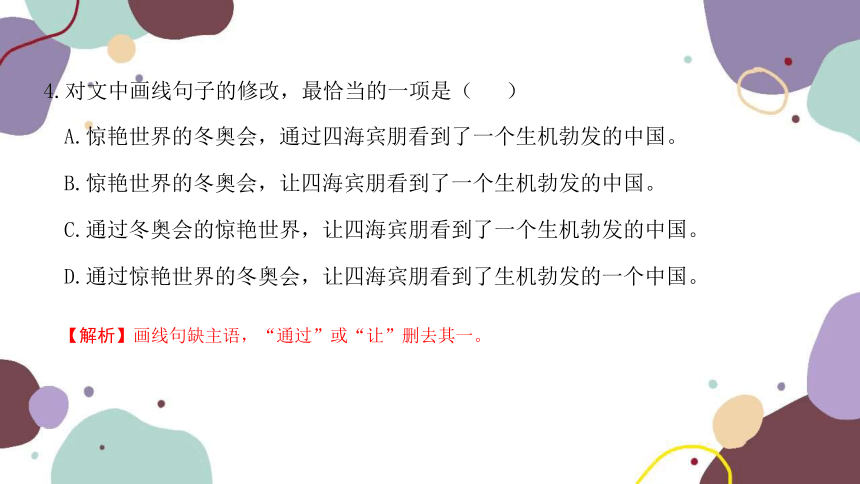

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( B )

A.惊艳世界的冬奥会,通过四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

B.惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

C.通过冬奥会的惊艳世界,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

D.通过惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了生机勃发的一个中国。

【解析】画线句缺主语,“通过”或“让”删去其一。

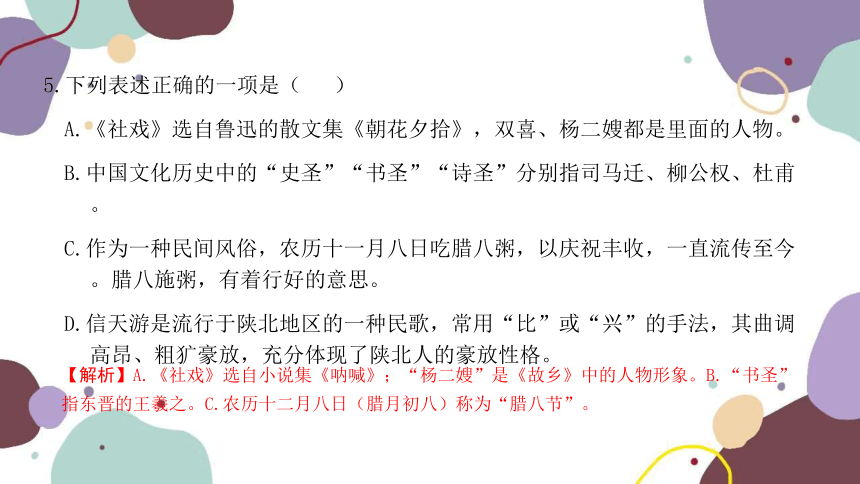

5.下列表述正确的一项是( D )

A.《社戏》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》,双喜、杨二嫂都是里面的人物。

B.中国文化历史中的“史圣”“书圣”“诗圣”分别指司马迁、柳公权、杜甫。

C.作为一种民间风俗,农历十一月八日吃腊八粥,以庆祝丰收,一直流传至今。腊八施粥,有着行好的意思。

D.信天游是流行于陕北地区的一种民歌,常用“比”或“兴”的手法,其曲调高昂、粗犷豪放,充分体现了陕北人的豪放性格。

【解析】A.《社戏》选自小说集《呐喊》;“杨二嫂”是《故乡》中的人物形象。B.“书圣”指东晋的王羲之。C.农历十二月八日(腊月初八)称为“腊八节”。

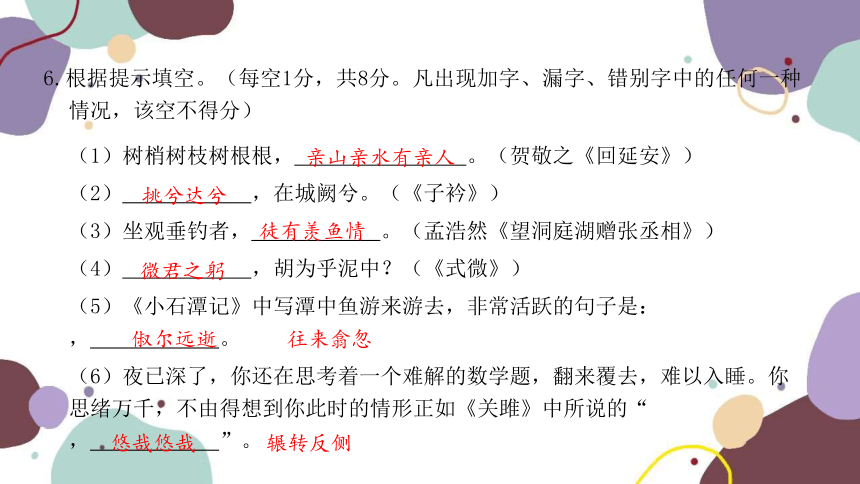

6.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)树梢树枝树根根, 。(贺敬之《回延安》)

(2) ,在城阙兮。(《子衿》)

(3)坐观垂钓者, 。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4) ,胡为乎泥中?(《式微》)

(5)《小石潭记》中写潭中鱼游来游去,非常活跃的句子是: , 。

(6)夜已深了,你还在思考着一个难解的数学题,翻来覆去,难以入睡。你思绪万千,不由得想到你此时的情形正如《关雎》中所说的“ , ”。

亲山亲水有亲人

挑兮达兮

徒有羡鱼情

微君之躬

俶尔远逝

往来翕忽

悠哉悠哉

辗转反侧

(一)学习与探究。(4分)

二、综合性学习(7~10题,共10分)

“孝”,小篆写作“ ”,用小孩服侍老人的形象来表达“孝”的原意。“百善孝为先”,中国传统节日中多有推崇孝、实践孝的内容。在中国人的心中,孝不仅仅是对父母的尽心奉养,“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,才是完整的孝。“祭之以礼”主要在传统节日进行,清明节、中元节等均以祭祖悼亡为核心,春节、冬至、重阳节也不乏祭祖的内容。特别值得注意的是,祭祖悼亡,基于血缘关系,但又不限于血缘关系,而会延展至对族群、国家、社会做出重要贡献的人文祖先和历代先贤。清明节对黄帝炎帝、革命烈士的祭祀,端午节对屈原的祭祀等,不仅使个人虽死犹生,还具有激励后人的力量。

7.班级开展以“话传统文化”为主题的综合性学习活动,请根据以下材料回答问题。

(1)【对联文化】语文老师年满六十,即将退休,同学们准备赠送他一副对联。你建议选下面的哪一副?请简述理由。(2分)

对联1:人活古稀非为易 福在心田实乃安

对联2:诗文馨香漫乡里 桃李天下绽芬芳

选对联2。理由:语文老师年满六十,而对联1中的“古稀”指人七十岁,故不合适。对联2中的“诗文”“桃李”都能体现“语文老师”这一职业特点,送给即将退休的语文老师赞美其职业成就最为合适。

(2)【节日文化】班级就“清明祭祖”话题展开讨论。有同学认为“清明祭祖”这种活动形式繁琐,意义不大,没必要继承这一传统节日习俗。结合材料,联系现实,写一段话反驳这一观点。(2分)

示例:我认为我们应当继承“清明祭祖”这一传统节日习俗。如材料所言,“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,才是完整的孝。正所谓“死亡不是生命的终点,遗忘才是”,“清明祭祖”是缅怀逝去的亲人的一种方式。此外,祭奠祖先、先烈,也让我们得以寄托哀思,宽慰自己,甚至从中获取精神力量。

(二)名著阅读。(3分)

“四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,简称《学》《庸》《论》《孟》。这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》是单行的。

最初用力提倡“四书”的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》是孔门的遗书,只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才不会走错了路。”这里没提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另一处说:“《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”朱子接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。

8.阅读名著选段,按要求回答问题。

(1)以上选段出自 (人名)的《 》,主要概述了“四书”的形成过程。(1分)

朱自清

经典常谈

朱子说,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别去处;融贯了《论》《孟》旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。所以,朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。不过,朱子教人读“四书”,为的成人,后来人却重在猎取功名;这是不符合他提倡的本心的。至于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为《学》《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

(有删改)

(2)结合材料,分析本文对读者研读“四书”有哪些指导意义。(2分)

示例:研读“四书”,要理解其内在逻辑,循序渐进;研读“四书”,目的是提升人格修养,而非猎取名利;研读“四书”,要从大处着眼,进而读天下书,论天下事。

(三)临写与鉴赏。(3分)

9.仔细观察以下正楷字帖,从中挑选八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

10.下列有关书法知识的解说,不正确的一项是( D )(1分)

A.楷书书写要一笔一画、工工整整,行书则不然,是将点画连起来书写。

B.王羲之的《兰亭集序》为历代书法家所推崇,被誉为“天下第一行书”。

C.篆书笔画灵动,字体端正,象形性强,但因其工整,书写费时,而被隶书取代。

D.隶书在篆书的基础上发展而来,在字形结构上,变扁为长,给人以古朴厚重之感。

【解析】D.隶书字形多呈宽扁,横画长而竖画短(变长为扁);篆书字形偏长,风格古朴。此项混淆隶书与篆书的字形特点。

(一)阅读下面这首诗,完成11~12题。(3分)

三、阅读(11~23题,共32分)

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

送杜少府之任蜀州

王 勃

11.有人说首联中的“望”字用得极好,你认为好在哪里?试简要分析。(1分)

“望”字跨越空间,将相隔千里的长安与蜀州联系起来,表达了诗人对友人的惜别之情,也为下文写离别时的乐观、豁达的胸襟做铺垫。

12.古代送别诗大都基调低沉、伤感,但本诗的感情基调却有所不同。试结合“海内存知己,天涯若比邻”两句简要分析。(2分)

这两句写出了友谊的超时空性,表现了诗人旷达、豪迈的情怀和与友人之间真挚、深厚的情谊,展现了友情与别离的新境界。全诗意境开阔,格调高昂,感情基调积极明朗、乐观豁达。

(二)阅读下面的文言文,完成13~16题。(10分)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

【甲】

(节选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】

小国寡民,使民有什伯之器①而不用,使民重死②而不远徙。虽有舟舆③,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳④而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

(选自《道德经》,有删改)

【注释】①什伯(bǎi)之器:泛指各种各样的器具。②重死:以死为重,即爱惜生命。③舆:车。④结绳:在文字产生之前,人们用来记事的方法。

(1)悉如外人 悉: ,

(2)具答之 具: ,

(3)甘其食,美其服 甘: ,

(4)鸡犬之声相闻 闻: ,

13.解释下列句子中加点词的意思。(2分)

全,都

详细

认为……香甜

听到

·

·

·

·

14.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(他们)问(渔人)现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

即使有铠甲和兵器,也没有地方来陈放它。

(2)虽有甲兵,无所陈之。

15.甲文中的“世外桃源”和乙文中的“小国寡民”有哪些相似之处?(2分)

示例:①百姓丰衣足食,安居乐业;②社会安定祥和,民风淳朴;③都寄托着作者对理想社会的追求,都暗含作者对黑暗社会的否定和批判。(意对即可)

16.阅读甲文第2段,用自己的话简要概括桃花源中人看到渔人后的心理变化过程。(2分)

初见陌生人的惊讶;邀请到家中招待的热情;打听外界的好奇;对世事变迁的感叹惋惜;细心嘱咐不要外传的担心。(意对即可)

【参考译文·乙】一个国家,疆域不要太大,人口要少,(这样就可以)让百姓有各种各样的器具也用不上,让百姓爱惜自己的生命而不会背井离乡,迁徙到远方。即使有船和车,也没有地方需要乘坐它;即使有铠甲和兵器,也没有地方来陈放它。让百姓重新采用古代结绳记事的方法,让百姓认为他们吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,满意(他们的)风俗。邻国之间互相望得见,鸡鸣狗吠的声音互相听得到,(但)人民直到老死,都不互相往来。

(三)阅读下面的文章,完成17~19题。(9分)

岁时的寄托

原文见试卷P3

17.文章②~⑦段是按照什么顺序来介绍节日饮食风俗的?请结合内容具体说明。(3分)

时间顺序。先介绍春天春节和元宵节的饮食风俗,接着介绍夏天端午节、秋天中秋节和重阳节的饮食风俗,最后介绍冬天除夕之夜的饮食风俗(按照春、夏、秋、冬的季节顺序来介绍节日饮食风俗,同一季节又按过节的时间先后来介绍)。

18.根据要求赏析下列句子。(4分)

准确地说明了“吃汤圆始于春秋时期”的说法目前没有得到证实,符合事实,体现了说明文语言的准确性和严密性。

(1)相传吃汤圆始于春秋时期,宋代时已经称其为“圆子”“团子”,取“团团圆圆”之意。(从说明文用语准确的角度,品析加点的词语)

··

采用了引资料的说明方法,补充说明了前文的“从古代起,人们就极为重视除夕之夜”,增强了说明的权威性,使说明更具有可信度和说服力。

(2)《清嘉录》即云“除夜家庭举宴,长幼咸集,多作吉利语,各年夜饭,俗呼合家欢。”(从说明方法的角度,说说句子在文中的作用)

19.结合全文,说说题目“岁时的寄托”的含义和作用。(2分)

含义:每个节日里,中国人都通过丰富多彩的饮食文化活动来寄托自己的希望和情怀。作用:设置悬念,且富有诗意,吸引读者的兴趣并引发读者思考。

肖复兴

(四)阅读下面的文章,完成20~23题。(10分)

迎春图

原文见试卷P3—4

20.第①段有什么作用?请简要分析。(2分)

①内容上:交代了立春的丰富内涵。②结构上:引出了后文对立春内涵的分类讲述。

21.文章的主体部分为什么先写咬春,再写踏春、邀春和讨春,最后写迎春、送春和打春?请简要分析。(2分)

①由“咬春”写起,承接上一段末尾收束的内容,行文流畅、自然。②由浅入深,由略至详。从生活中易见的、浅近的习俗,到有历史可考的习俗,最后到历史悠久、文史资料丰富的习俗,层层递进,脉络分明。

22.本文的语言极富魅力,试举出两例,具体赏析文章的语言特点。(3分)

①使用短句,如“晒场上,地头边,红旗招展,锣鼓喧天”,节奏明快,读起来铿锵有力,写出了春耕动员大会的喜庆和热闹。②使用排比,如“拿彩仗回家也好,抢其春牛的碎片也好,撒落一地五谷也好”,连用三个“也好”,构成选择句式,展示出“打春”时人们的各种活动,渲染出当时的壮观场面。③语言既典雅又朴实,亦庄亦谐。既有古诗文的引用,使文章典雅、严肃;又有朴实生动的叙述,如“迎春总动员”,诙谐有趣。(意对即可)

23.结合全文,探究“迎春图”的丰富意蕴。(3分)

①是作者记忆中迎春时的各种生活场景。②是呈现迎春场景的各种历史文献和艺术作品。③是承载着我们的祖先对春天、对生活的美好祈愿的各种民俗活动。④成为我们对历史文化的一种丰富想象和精神财富。

24.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

四、写作(40分)

题目一:《我家的中国味儿》

题目二:中华文化博大精深、源远流长。文化在唐诗宋词的意蕴里,在书法国画的神韵里,在春联灯谜、月饼粽子的民俗里,在善良诚信、谦让友爱的品行里……

请以《 里的文化》为题,写一篇文章。

要求:

(1)若选题目二,请在横线处将题目补充完整。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

第一单元检测卷

(考试用时:150分钟 满分:100分)

阅读下面文段,根据要求完成1~4题。

一、语文知识积累(1~5题,每题2分,第6题8分,共18分)

中华民族在几千年历史中创造和 的中华优秀传统文化,是中华民族的根和魂。

以传统二十四节气倒计时起笔,以天干地支十二时辰收尾,从“雪花火炬”到“折(zhé)柳寄情”,从创意源于西汉长信宫灯的火种灯,到取自《千里江山图》的冰场挡板图案……点亮中国元素, 文化自信。通过惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

对中国人而言,二十四节气 我们民俗文化的一部分。我们靠冰雪消融、燕子呢喃感受早春;凭荷塘蛙声、林间蝉鸣记忆盛夏;我们眼帘中有黄叶凋零、鸿雁南飞,有白雪皑皑和滴水成冰。天上阴晴圆缺,地上草长鹰飞,古人早已明察秋毫,他们不逾矩(jǔ)、不越位,恪(ɡè)守着生物本分。

1.文中注音不正确的一项是( C )

“清明时节雨纷纷”“冬至阳生春又来”……每每吟咏这些句子,内心总会颤(zhàn)栗,那些古籍中浸润着诗意的节气,在 的都市里,熠熠生辉。

A.折(zhé) B.矩(jǔ) C.恪(ɡè) D.颤(zhàn)

【解析】C.恪(kè)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( D )

A.计时 B.呢喃 C.凋零 D.草长鹰飞

【解析】D.草长莺飞。

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( A )

A.延续 彰显 就是 人声鼎沸

B.延伸 凸显 就是 震耳欲聋

C.延续 凸显 只是 人声鼎沸

D.延伸 彰显 只是 震耳欲聋

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( B )

A.惊艳世界的冬奥会,通过四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

B.惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

C.通过冬奥会的惊艳世界,让四海宾朋看到了一个生机勃发的中国。

D.通过惊艳世界的冬奥会,让四海宾朋看到了生机勃发的一个中国。

【解析】画线句缺主语,“通过”或“让”删去其一。

5.下列表述正确的一项是( D )

A.《社戏》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》,双喜、杨二嫂都是里面的人物。

B.中国文化历史中的“史圣”“书圣”“诗圣”分别指司马迁、柳公权、杜甫。

C.作为一种民间风俗,农历十一月八日吃腊八粥,以庆祝丰收,一直流传至今。腊八施粥,有着行好的意思。

D.信天游是流行于陕北地区的一种民歌,常用“比”或“兴”的手法,其曲调高昂、粗犷豪放,充分体现了陕北人的豪放性格。

【解析】A.《社戏》选自小说集《呐喊》;“杨二嫂”是《故乡》中的人物形象。B.“书圣”指东晋的王羲之。C.农历十二月八日(腊月初八)称为“腊八节”。

6.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)树梢树枝树根根, 。(贺敬之《回延安》)

(2) ,在城阙兮。(《子衿》)

(3)坐观垂钓者, 。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(4) ,胡为乎泥中?(《式微》)

(5)《小石潭记》中写潭中鱼游来游去,非常活跃的句子是: , 。

(6)夜已深了,你还在思考着一个难解的数学题,翻来覆去,难以入睡。你思绪万千,不由得想到你此时的情形正如《关雎》中所说的“ , ”。

亲山亲水有亲人

挑兮达兮

徒有羡鱼情

微君之躬

俶尔远逝

往来翕忽

悠哉悠哉

辗转反侧

(一)学习与探究。(4分)

二、综合性学习(7~10题,共10分)

“孝”,小篆写作“ ”,用小孩服侍老人的形象来表达“孝”的原意。“百善孝为先”,中国传统节日中多有推崇孝、实践孝的内容。在中国人的心中,孝不仅仅是对父母的尽心奉养,“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,才是完整的孝。“祭之以礼”主要在传统节日进行,清明节、中元节等均以祭祖悼亡为核心,春节、冬至、重阳节也不乏祭祖的内容。特别值得注意的是,祭祖悼亡,基于血缘关系,但又不限于血缘关系,而会延展至对族群、国家、社会做出重要贡献的人文祖先和历代先贤。清明节对黄帝炎帝、革命烈士的祭祀,端午节对屈原的祭祀等,不仅使个人虽死犹生,还具有激励后人的力量。

7.班级开展以“话传统文化”为主题的综合性学习活动,请根据以下材料回答问题。

(1)【对联文化】语文老师年满六十,即将退休,同学们准备赠送他一副对联。你建议选下面的哪一副?请简述理由。(2分)

对联1:人活古稀非为易 福在心田实乃安

对联2:诗文馨香漫乡里 桃李天下绽芬芳

选对联2。理由:语文老师年满六十,而对联1中的“古稀”指人七十岁,故不合适。对联2中的“诗文”“桃李”都能体现“语文老师”这一职业特点,送给即将退休的语文老师赞美其职业成就最为合适。

(2)【节日文化】班级就“清明祭祖”话题展开讨论。有同学认为“清明祭祖”这种活动形式繁琐,意义不大,没必要继承这一传统节日习俗。结合材料,联系现实,写一段话反驳这一观点。(2分)

示例:我认为我们应当继承“清明祭祖”这一传统节日习俗。如材料所言,“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,才是完整的孝。正所谓“死亡不是生命的终点,遗忘才是”,“清明祭祖”是缅怀逝去的亲人的一种方式。此外,祭奠祖先、先烈,也让我们得以寄托哀思,宽慰自己,甚至从中获取精神力量。

(二)名著阅读。(3分)

“四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,简称《学》《庸》《论》《孟》。这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》是单行的。

最初用力提倡“四书”的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》是孔门的遗书,只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才不会走错了路。”这里没提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另一处说:“《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”朱子接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。

8.阅读名著选段,按要求回答问题。

(1)以上选段出自 (人名)的《 》,主要概述了“四书”的形成过程。(1分)

朱自清

经典常谈

朱子说,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别去处;融贯了《论》《孟》旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。所以,朱子将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。不过,朱子教人读“四书”,为的成人,后来人却重在猎取功名;这是不符合他提倡的本心的。至于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为《学》《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

(有删改)

(2)结合材料,分析本文对读者研读“四书”有哪些指导意义。(2分)

示例:研读“四书”,要理解其内在逻辑,循序渐进;研读“四书”,目的是提升人格修养,而非猎取名利;研读“四书”,要从大处着眼,进而读天下书,论天下事。

(三)临写与鉴赏。(3分)

9.仔细观察以下正楷字帖,从中挑选八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

10.下列有关书法知识的解说,不正确的一项是( D )(1分)

A.楷书书写要一笔一画、工工整整,行书则不然,是将点画连起来书写。

B.王羲之的《兰亭集序》为历代书法家所推崇,被誉为“天下第一行书”。

C.篆书笔画灵动,字体端正,象形性强,但因其工整,书写费时,而被隶书取代。

D.隶书在篆书的基础上发展而来,在字形结构上,变扁为长,给人以古朴厚重之感。

【解析】D.隶书字形多呈宽扁,横画长而竖画短(变长为扁);篆书字形偏长,风格古朴。此项混淆隶书与篆书的字形特点。

(一)阅读下面这首诗,完成11~12题。(3分)

三、阅读(11~23题,共32分)

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

送杜少府之任蜀州

王 勃

11.有人说首联中的“望”字用得极好,你认为好在哪里?试简要分析。(1分)

“望”字跨越空间,将相隔千里的长安与蜀州联系起来,表达了诗人对友人的惜别之情,也为下文写离别时的乐观、豁达的胸襟做铺垫。

12.古代送别诗大都基调低沉、伤感,但本诗的感情基调却有所不同。试结合“海内存知己,天涯若比邻”两句简要分析。(2分)

这两句写出了友谊的超时空性,表现了诗人旷达、豪迈的情怀和与友人之间真挚、深厚的情谊,展现了友情与别离的新境界。全诗意境开阔,格调高昂,感情基调积极明朗、乐观豁达。

(二)阅读下面的文言文,完成13~16题。(10分)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

【甲】

(节选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】

小国寡民,使民有什伯之器①而不用,使民重死②而不远徙。虽有舟舆③,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳④而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

(选自《道德经》,有删改)

【注释】①什伯(bǎi)之器:泛指各种各样的器具。②重死:以死为重,即爱惜生命。③舆:车。④结绳:在文字产生之前,人们用来记事的方法。

(1)悉如外人 悉: ,

(2)具答之 具: ,

(3)甘其食,美其服 甘: ,

(4)鸡犬之声相闻 闻: ,

13.解释下列句子中加点词的意思。(2分)

全,都

详细

认为……香甜

听到

·

·

·

·

14.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(他们)问(渔人)现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

即使有铠甲和兵器,也没有地方来陈放它。

(2)虽有甲兵,无所陈之。

15.甲文中的“世外桃源”和乙文中的“小国寡民”有哪些相似之处?(2分)

示例:①百姓丰衣足食,安居乐业;②社会安定祥和,民风淳朴;③都寄托着作者对理想社会的追求,都暗含作者对黑暗社会的否定和批判。(意对即可)

16.阅读甲文第2段,用自己的话简要概括桃花源中人看到渔人后的心理变化过程。(2分)

初见陌生人的惊讶;邀请到家中招待的热情;打听外界的好奇;对世事变迁的感叹惋惜;细心嘱咐不要外传的担心。(意对即可)

【参考译文·乙】一个国家,疆域不要太大,人口要少,(这样就可以)让百姓有各种各样的器具也用不上,让百姓爱惜自己的生命而不会背井离乡,迁徙到远方。即使有船和车,也没有地方需要乘坐它;即使有铠甲和兵器,也没有地方来陈放它。让百姓重新采用古代结绳记事的方法,让百姓认为他们吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,满意(他们的)风俗。邻国之间互相望得见,鸡鸣狗吠的声音互相听得到,(但)人民直到老死,都不互相往来。

(三)阅读下面的文章,完成17~19题。(9分)

岁时的寄托

原文见试卷P3

17.文章②~⑦段是按照什么顺序来介绍节日饮食风俗的?请结合内容具体说明。(3分)

时间顺序。先介绍春天春节和元宵节的饮食风俗,接着介绍夏天端午节、秋天中秋节和重阳节的饮食风俗,最后介绍冬天除夕之夜的饮食风俗(按照春、夏、秋、冬的季节顺序来介绍节日饮食风俗,同一季节又按过节的时间先后来介绍)。

18.根据要求赏析下列句子。(4分)

准确地说明了“吃汤圆始于春秋时期”的说法目前没有得到证实,符合事实,体现了说明文语言的准确性和严密性。

(1)相传吃汤圆始于春秋时期,宋代时已经称其为“圆子”“团子”,取“团团圆圆”之意。(从说明文用语准确的角度,品析加点的词语)

··

采用了引资料的说明方法,补充说明了前文的“从古代起,人们就极为重视除夕之夜”,增强了说明的权威性,使说明更具有可信度和说服力。

(2)《清嘉录》即云“除夜家庭举宴,长幼咸集,多作吉利语,各年夜饭,俗呼合家欢。”(从说明方法的角度,说说句子在文中的作用)

19.结合全文,说说题目“岁时的寄托”的含义和作用。(2分)

含义:每个节日里,中国人都通过丰富多彩的饮食文化活动来寄托自己的希望和情怀。作用:设置悬念,且富有诗意,吸引读者的兴趣并引发读者思考。

肖复兴

(四)阅读下面的文章,完成20~23题。(10分)

迎春图

原文见试卷P3—4

20.第①段有什么作用?请简要分析。(2分)

①内容上:交代了立春的丰富内涵。②结构上:引出了后文对立春内涵的分类讲述。

21.文章的主体部分为什么先写咬春,再写踏春、邀春和讨春,最后写迎春、送春和打春?请简要分析。(2分)

①由“咬春”写起,承接上一段末尾收束的内容,行文流畅、自然。②由浅入深,由略至详。从生活中易见的、浅近的习俗,到有历史可考的习俗,最后到历史悠久、文史资料丰富的习俗,层层递进,脉络分明。

22.本文的语言极富魅力,试举出两例,具体赏析文章的语言特点。(3分)

①使用短句,如“晒场上,地头边,红旗招展,锣鼓喧天”,节奏明快,读起来铿锵有力,写出了春耕动员大会的喜庆和热闹。②使用排比,如“拿彩仗回家也好,抢其春牛的碎片也好,撒落一地五谷也好”,连用三个“也好”,构成选择句式,展示出“打春”时人们的各种活动,渲染出当时的壮观场面。③语言既典雅又朴实,亦庄亦谐。既有古诗文的引用,使文章典雅、严肃;又有朴实生动的叙述,如“迎春总动员”,诙谐有趣。(意对即可)

23.结合全文,探究“迎春图”的丰富意蕴。(3分)

①是作者记忆中迎春时的各种生活场景。②是呈现迎春场景的各种历史文献和艺术作品。③是承载着我们的祖先对春天、对生活的美好祈愿的各种民俗活动。④成为我们对历史文化的一种丰富想象和精神财富。

24.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

四、写作(40分)

题目一:《我家的中国味儿》

题目二:中华文化博大精深、源远流长。文化在唐诗宋词的意蕴里,在书法国画的神韵里,在春联灯谜、月饼粽子的民俗里,在善良诚信、谦让友爱的品行里……

请以《 里的文化》为题,写一篇文章。

要求:

(1)若选题目二,请在横线处将题目补充完整。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读