《老子十章》-高中语文中华传统文化专题研讨(统编版)课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 《老子十章》-高中语文中华传统文化专题研讨(统编版)课件(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 11:21:11 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

《老子十章》

道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。

《道德经》

《道德经》被誉为“万经之王”,内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,曾被后人尊奉为治国、齐家、修身、为学的宝典。它对我国的哲学、科学、政治、宗教等都产生了深远的影响,体现了古人的一种世界观和人生观。

《道德经》作为道教基本教义的重要构成之一,被道教视为重要经典,其作者老子也被道教视为至上的三清之一道德天尊的化身,又称太上老君,所以应该说道教吸纳了道家思想,道家思想完善了道教。

《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》在前,《德经》在后,并分为81章,全文共约五千字,是中国历史上首部完整的哲学著作。

“万经之王”

老子,大约于公元前571年(周灵王元年,鲁襄公二年,宋平公五年)出生于楚(原为陈)国苦县。据《史记·老子韩非列传》所说,老子即李耳,是楚国苦县厉乡曲仁里人。

北京大学哲学系教授郭兰芳在《论老子哲学思想》中写道:老子姓李名聃,是楚国苦县的厉乡曲仁里人,生于春秋末期,曾任周王朝的图书馆长、管图书,是孔子的前辈,曾向他问礼。

知人论世

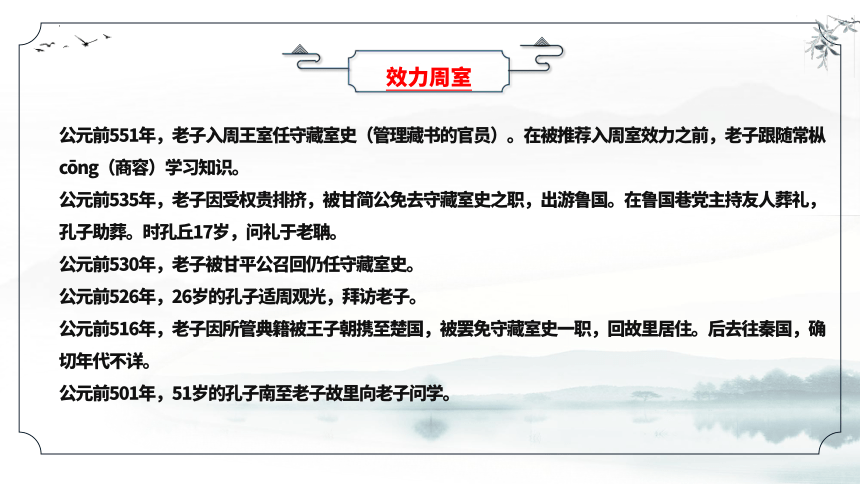

公元前551年,老子入周王室任守藏室史(管理藏书的官员)。在被推荐入周室效力之前,老子跟随常枞cōng(商容)学习知识。

公元前535年,老子因受权贵排挤,被甘简公免去守藏室史之职,出游鲁国。在鲁国巷党主持友人葬礼,孔子助葬。时孔丘17岁,问礼于老聃。

公元前530年,老子被甘平公召回仍任守藏室史。

公元前526年,26岁的孔子适周观光,拜访老子。

公元前516年,老子因所管典籍被王子朝携至楚国,被罢免守藏室史一职,回故里居住。后去往秦国,确切年代不详。

公元前501年,51岁的孔子南至老子故里向老子问学。

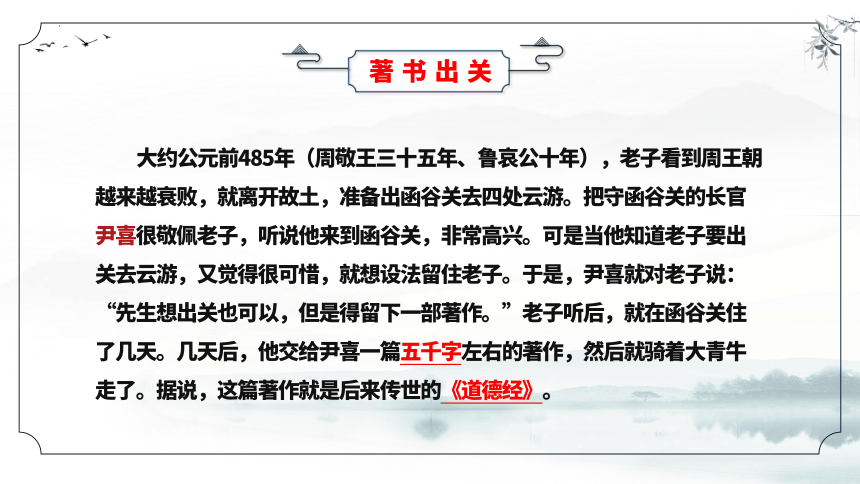

效力周室

大约公元前485年(周敬王三十五年、鲁哀公十年),老子看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关去四处云游。把守函谷关的长官尹喜很敬佩老子,听说他来到函谷关,非常高兴。可是当他知道老子要出关去云游,又觉得很可惜,就想设法留住老子。于是,尹喜就对老子说:“先生想出关也可以,但是得留下一部著作。”老子听后,就在函谷关住了几天。几天后,他交给尹喜一篇五千字左右的著作,然后就骑着大青牛走了。据说,这篇著作就是后来传世的《道德经》。

著书出关

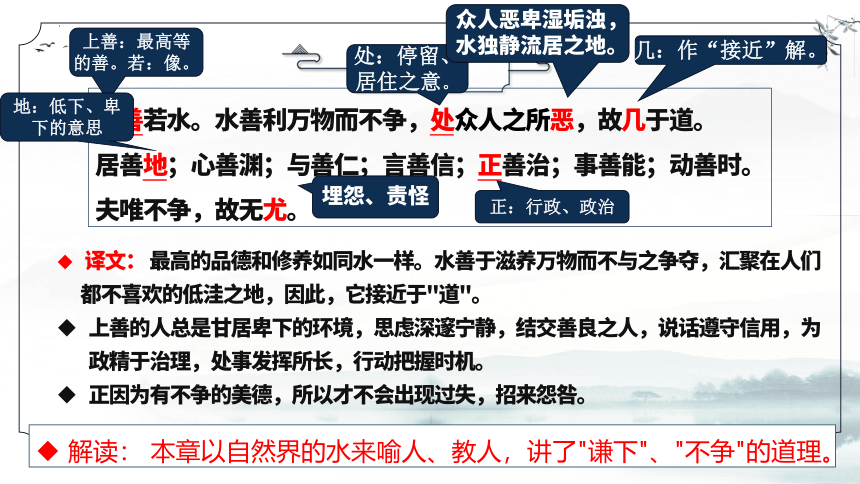

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地;心善渊;与善仁;言善信;政善治;事善能;动善时。夫唯不争,故无尤。

第八章

上善若水

译文: 最高的品德和修养如同水一样。水善于滋养万物而不与之争夺,汇聚在人们都不喜欢的低洼之地,因此,它接近于"道"。

上善的人总是甘居卑下的环境,思虑深邃宁静,结交善良之人,说话遵守信用,为政精于治理,处事发挥所长,行动把握时机。

正因为有不争的美德,所以才不会出现过失,招来怨咎。

第八章

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地;心善渊;与善仁;言善信;正善治;事善能;动善时。 夫唯不争,故无尤。

埋怨、责怪

上善:最高等的善。若:像。

处:停留、居住之意。

几:作“接近”解。

众人恶卑湿垢浊,水独静流居之地。

地:低下、卑下的意思

正:行政、政治

解读: 本章以自然界的水来喻人、教人,讲了"谦下"、"不争"的道理。

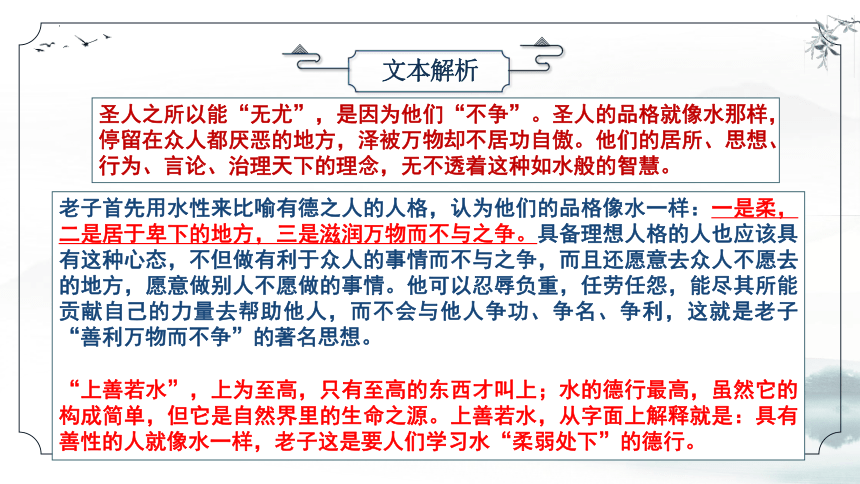

文本解析

圣人之所以能“无尤”,是因为他们“不争”。圣人的品格就像水那样,停留在众人都厌恶的地方,泽被万物却不居功自傲。他们的居所、思想、行为、言论、治理天下的理念,无不透着这种如水般的智慧。

老子首先用水性来比喻有德之人的人格,认为他们的品格像水一样:一是柔,二是居于卑下的地方,三是滋润万物而不与之争。具备理想人格的人也应该具有这种心态,不但做有利于众人的事情而不与之争,而且还愿意去众人不愿去的地方,愿意做别人不愿做的事情。他可以忍辱负重,任劳任怨,能尽其所能贡献自己的力量去帮助他人,而不会与他人争功、争名、争利,这就是老子“善利万物而不争”的著名思想。

“上善若水”,上为至高,只有至高的东西才叫上;水的德行最高,虽然它的构成简单,但它是自然界里的生命之源。上善若水,从字面上解释就是:具有善性的人就像水一样,老子这是要人们学习水“柔弱处下”的德行。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

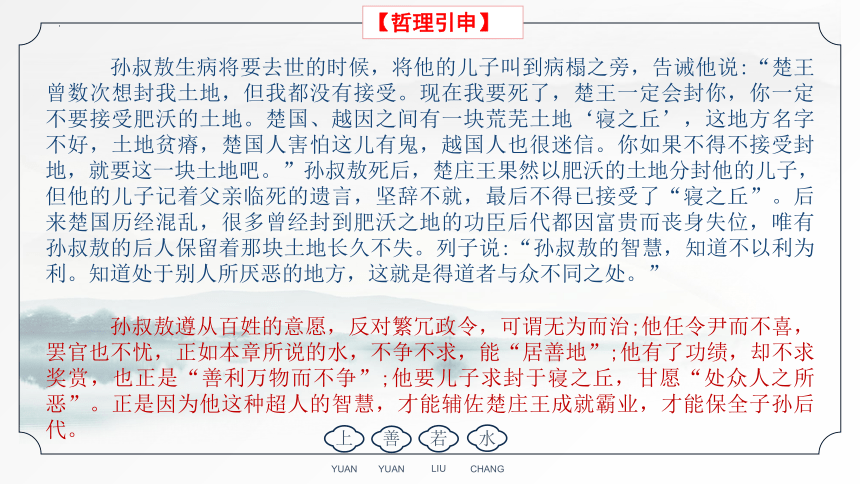

孙叔敖生病将要去世的时候,将他的儿子叫到病榻之旁,告诫他说:“楚王曾数次想封我土地,但我都没有接受。现在我要死了,楚王一定会封你,你一定不要接受肥沃的土地。楚国、越因之间有一块荒芜土地‘寝之丘’,这地方名字不好,土地贫瘠,楚国人害怕这儿有鬼,越国人也很迷信。你如果不得不接受封地,就要这一块土地吧。”孙叔敖死后,楚庄王果然以肥沃的土地分封他的儿子,但他的儿子记着父亲临死的遗言,坚辞不就,最后不得已接受了“寝之丘”。后来楚国历经混乱,很多曾经封到肥沃之地的功臣后代都因富贵而丧身失位,唯有孙叔敖的后人保留着那块土地长久不失。列子说:“孙叔敖的智慧,知道不以利为利。知道处于别人所厌恶的地方,这就是得道者与众不同之处。”

孙叔敖遵从百姓的意愿,反对繁冗政令,可谓无为而治;他任令尹而不喜,罢官也不忧,正如本章所说的水,不争不求,能“居善地”;他有了功绩,却不求奖赏,也正是“善利万物而不争”;他要儿子求封于寝之丘,甘愿“处众人之所恶”。正是因为他这种超人的智慧,才能辅佐楚庄王成就霸业,才能保全子孙后代。

【哲理引申】

译文:五光十色绚丽多彩的颜色,容易使人眼花缭乱;纷繁嘈杂的音调,容易使入耳朵受到伤害;香馥芬芳、浓郁可口的食物,容易败坏人的口味;

放马飞驰醉心狩猎,容易使人心情放荡发狂;稀奇珍贵的货物,容易使人失去操守,做出有损于道德的行为。

因此,圣人只求三餐温饱,不追逐声色犬马的享受。所以应该摒弃欲望的诱惑,确保安足纯朴的生活。

第十二章

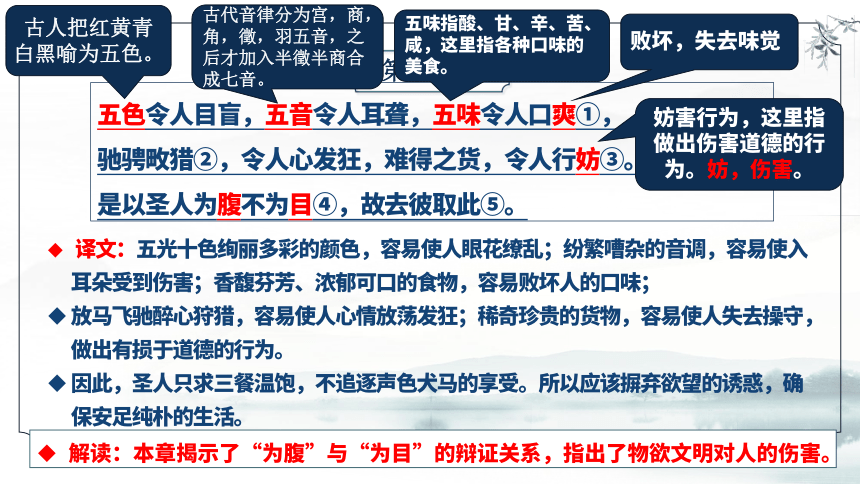

五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽①,

驰骋畋猎②,令人心发狂,难得之货,令人行妨③。

是以圣人为腹不为目④,故去彼取此⑤。

妨害行为,这里指做出伤害道德的行为。妨,伤害。

古代音律分为宫,商,角,徵,羽五音,之后才加入半徵半商合成七音。

五味指酸、甘、辛、苦、咸,这里指各种口味的美食。

古人把红黄青白黑喻为五色。

解读:本章揭示了“为腹”与“为目”的辩证关系,指出了物欲文明对人的伤害。

败坏,失去味觉

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

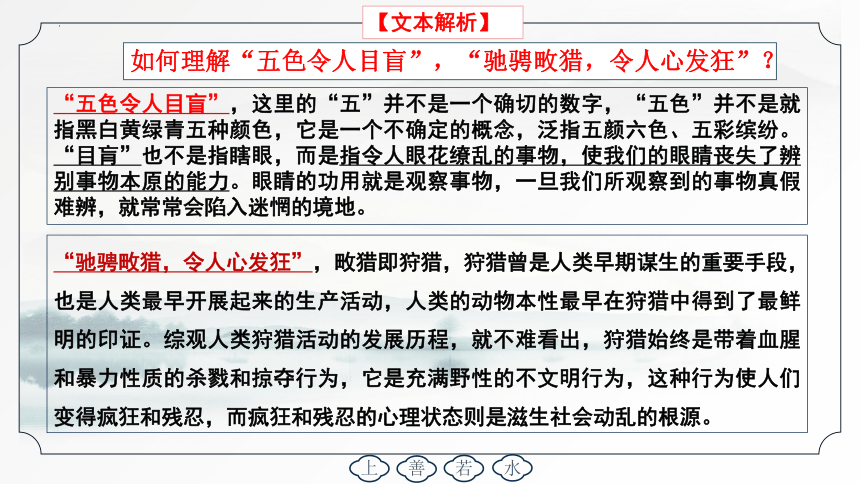

“五色令人目盲”,这里的“五”并不是一个确切的数字,“五色”并不是就指黑白黄绿青五种颜色,它是一个不确定的概念,泛指五颜六色、五彩缤纷。“目肓”也不是指瞎眼,而是指令人眼花缭乱的事物,使我们的眼睛丧失了辨别事物本原的能力。眼睛的功用就是观察事物,一旦我们所观察到的事物真假难辨,就常常会陷入迷惘的境地。

“驰骋畋猎,令人心发狂”,畋猎即狩猎,狩猎曾是人类早期谋生的重要手段,也是人类最早开展起来的生产活动,人类的动物本性最早在狩猎中得到了最鲜明的印证。综观人类狩猎活动的发展历程,就不难看出,狩猎始终是带着血腥和暴力性质的杀戮和掠夺行为,它是充满野性的不文明行为,这种行为使人们变得疯狂和残忍,而疯狂和残忍的心理状态则是滋生社会动乱的根源。

如何理解“五色令人目盲”,“驰骋畋猎,令人心发狂”?

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

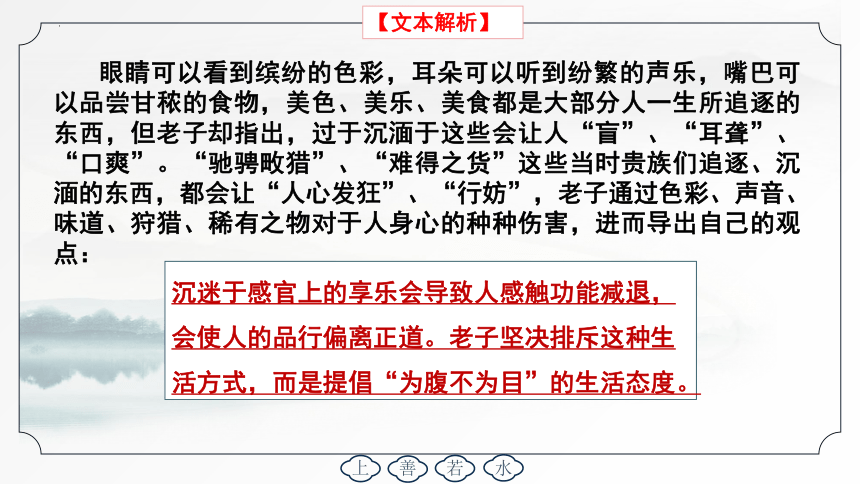

眼睛可以看到缤纷的色彩,耳朵可以听到纷繁的声乐,嘴巴可以品尝甘秾的食物,美色、美乐、美食都是大部分人一生所追逐的东西,但老子却指出,过于沉湎于这些会让人“盲”、“耳聋”、“口爽”。“驰骋畋猎”、“难得之货”这些当时贵族们追逐、沉湎的东西,都会让“人心发狂”、“行妨”,老子通过色彩、声音、味道、狩猎、稀有之物对于人身心的种种伤害,进而导出自己的观点:

沉迷于感官上的享乐会导致人感触功能减退,会使人的品行偏离正道。老子坚决排斥这种生活方式,而是提倡“为腹不为目”的生活态度。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

“五色”、“五味”、“五音”之所以会伤害我们,就是因为其可以刺激我们的欲望,使我们的欲望无限膨胀。老子提出“是以圣人为腹不为目,点明了圣人的生活方式:只满足吃饱肚子这一低级需求,而不满足眼睛欣赏外物的欲求。老子警醒人们追求享受要适可而止,不可无限制地满足自己的贪欲。他希望人们能够丰农足食,实现内在恬淡宁静,而不是追求外在私欲的满足。

一个贪婪满足自己外在私欲的人,就会产生自我疏离感,心灵难免会愈发变得空虚。可是在生活中,面对物欲横流的外在世界,很多人无法抵挡物欲的诱惑,从而不惜代价地来满足自己的声色欲望,眼睁睁地看着自己堕落消沉甚至走上灭亡的道路,显然,这些人的价值观和道德观已经严重扭曲变形。所以,在文明高度发达的时代,更要静心聆听老子的教诲。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【哲理引申】

楚庄王继位后,爱田猎饮酒,爱宝马美人。据传,楚庄王有一匹心爱之马,他给马的待遇不仅超过了对待百姓,甚至超过了给大夫的待遇。给马穿刺绣的衣服,吃有钱人家才吃得起的枣脯,住富丽堂皇的房子。后米,这匹马因为恩宠过度,得肥胖症而死。楚庄王荒唐地让群臣给马发丧,并要以大夫之礼为之安葬。大臣们认为庄王在侮辱大家,对庄王此举表示不满。楚庄王就下令说,再有议论者将被处死。多亏伶人优孟委婉劝谅,最后庄王才答应放弃奢侈的葬马之举。

他整日饮酒听乐,田猎无度。大夫苏从便来见庄王。他才进宫门,便大哭起来。楚庄王说:“先生,为什么事如此伤心啊 ”苏从回答道:“我自己就要死了,楚国也即将灭亡!”楚庄王很吃惊,便问:“你怎么能死呢 楚国又怎么能灭亡呢 ”苏从说:“我想劝告您,您听不进去,肯定要杀死我。您整天观赏歌舞,游玩打猎,不管朝政,楚国难道不就要灭亡了吗 ”

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【哲理引申】

此后,楚庄王远离酒色,他传令解散了官廷里的乐队,将那些美女歌女都打发得远远的。亲自处理朝政,攻伐背叛的附属国。他罢黜那些昔日和他一起观舞听歌、田猎游玩的佞臣,启用孙叔敖等人才,很快楚国面貌一新,国力也迅速恢复,终于在郊之战中击败了强大的晋因,取得了霸主地位。

楚庄王沉迷于酒色之时,一个强大的国家变得不堪一击,而当他远离这些欲望之物时,又能重新振奋起来。可见,人如果想有一番作为,一定不能被外欲所击倒。

第十五章

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。

豫焉若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮若冰之将释。

敦兮,其若朴。旷兮其若谷。浑兮其若浊。

孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?

保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

古时候懂得“道”的人,微妙幽深而通达权变,令人难以识别。正因为难以识别,所以只好勉强来形容。

他们小心谨慎,像冬天里踏冰过河。警惕疑惧,像随时提防周围攻击。庄重严肃,像是在做客。融和温暖,像冰雪消融。

敦厚质朴,像未琢之璞玉。他的旷远豁达,就像空旷的山谷一样;他的浑厚宽容啊,就像浑浑浊浊的江河大流一样。

谁能在混浊中静止下来,在安静中慢慢变得澄清?谁能在长久的安定中变动起来,使其慢慢显出生机?

懂得“道”的人,不求圆满。正因为不求圆满,所以能够去故更新、不断进步。

容:形容,描述

豫:兽名,性多疑,每有行动,踟躇不敢行,这里用以形容行为之瞻前顾后、迟疑不决。

犹:兽名,其特点与“豫”相似

融和

修道有成的人,难以用言语来形容。只好拿山川河谷、璞玉释冰等自然意象来形容类似的境界。

【文本解析】

“道”本身是玄妙精深、虚空无形的,它视而不见、听之不闻、搏之不得,故而常人很难真正“得到”,只有那些具有大智慧的人,才能体悟到“道”,才能掌握世间万物运行的规律,而这些得道之士因为,体悟了“道”的真谛,其为人处世思想行为自然和常人有所不同,他们依从“道”来处世行事。得道之人“微妙玄通,深不可识”,他们掌握了事物发展的规律,也懂得如何顺道来修身、处事,故而他们身上所表现出来的特征和“道”本身的特征极为相似。他们谨慎又旷达、严肃又洒脱、警惕又浑厚、纯朴又融和。他们含而不露、高深莫测、从不自满,故能去旧更新,不断进步。

【文本解析】

老子所说的得道之士的特点都对人们的现实生活极具启发力,都是人们应当仔细思考的。什么时候该迟疑、从容,什么时候该旷达、洒脱;什么时候应该清澈、什么时候应该浑浊;什么时候应该小心、谨慎,“若畏四邻”、“若客”,什么时候应该“若凌释”、“若谷”....的确,这些都很难说得清楚。只有在对自然万物的不断了解之中,才能总结其中的规律,才能掌握其中的大道,做到进退有据,才能无得失之患,无忧惧之伤。

最后,老子指出得道之人不会满足,只有不满足,才能不断前进,不断更新。这里老子所说的满足,并非是欲望上的满足、对声色犬马的追逐,而是在对道的探索,在对自身品行的磨砺上。正如儒家所言“苟日新,日日新,又日新”,“日省其身,有则改之,无则加勉”,因为“道”是不断变化的,故而得道之人也应不断根据“道”改变自己的行为和处世方式。

【哲理引申】

霍光是汉朝名臣,汉武帝临终之前,将汉昭帝托付于他,他忠心辅佐昭帝,昭帝英年早逝之后又废弃了荒唐无道的昌邑王,迎立汉宣帝,为西汉的中兴奠定了基础。而他做官中最值得后人称道的就是端谨、慎重。

汉武帝时,大臣经常被降职、迁谪,早上还冠冕堂皇,晚上就身陷大狱的人数不胜数。霍光看惯了这种血雨腥风,变得十分谦谨。他从来不做任何可能出格的事儿,行事完全按照程序来办,甚至进门先迈哪个腿,进门走几步都有自己的一套,绝不会出现例外。《汉书》记载霍光:“每出入下殿门,止进有常处,郎仆射窃识视之,不失尺寸,其资性端正如此。”霍光并非一日两日如此,在他侍奉汉武帝的二十几年间日日如此。正因为这样,史书说霍光前后出入宫林二十多年,未曾犯一次错误,连一代雄主汉武帝都夸他行为端正。

《尚书。大禹谟》中言:“满招损,谦受益,时乃天道。”霍光一生谦谨端正,能在汉武帝面前做到毫无差池,可见其心思之缜密。然而,他却不能治齐其家,使家人不知收敛、谨慎,反而骄奢不法,气势逼人。结果,他身死不久,家族便遭受屠戮,徒令后人叹息。其兴在于不满,其败在于过盈,老子端谨、不满之道,真可谓安身避祸良言。

第二十二章

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

是以圣人抱一为天下式。

不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜(jīn),故长。

夫唯不争,故天下莫能与之争。

古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

第二十二章

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

是以圣人抱一为天下式。

不自见故明;不自是故彰;不自伐故有功;不自矜(jīn)故长。

夫唯不争,故天下莫能与之争。

古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

伐:夸耀

自高自大

范式、法则

委曲反而能得到保全,屈就反而能得到伸展,低洼反而能得到充盈,破旧反而能生新,少取反而能多得,贪多反而会产生迷惑。

因此有道的人坚守这一原则作为治理天下的范式。

不自我表扬,反而能显明;不自以为是,反而能是非彰明;不自吹自擂,反而能功勋卓著;不自高自大,反而能长久。

正因为善于谦让不与世人相争,所以天下反而没有谁能与之争高低。

古人所说的“曲则全”等话,怎么会是空话呢?它是实实在在能够达到的。

文本解析

老子用连续的六句话“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”来表达了以退为进、不争而争的处世方式。一味求强、求盈,只会导致失败。

“委曲求全”对于人类而言,是一种谦逊的生活态度,委曲求全实能保全性命,以免受外来的伤害,这在一定程度上可以将其界定为一种寻求自保的大智慧。

“木秀于林,风必摧之”、“塞翁失马,焉知非福”,反映了任何事物都存在对立统一的两个方面,本章则再次反映了老子的辩证思想,老子用“曲与全,枉与直,洼与盈,敝与新,少与得,多与惑”来阐述道顺其自然的理论。如“洼与盈、敝则新”,因为足够低洼,所以能积水成渊;因为能够经常革除弊端,所以才能容光焕发,获取新生.

【哲理引申】

春秋战国时期,在晋文公归国建立六卿制度,分封功臣以后,先后有十几个大家族登上晋国政治的舞台,但最终只有赵、魏、韩三家坚持到了最后,其中赵氏的历史最为精彩,它起起落落,屡次遭遇灭亡的危险,但都挺了过去,这个家族能够在激烈的竞争中崛起,在失败中复兴的关键就是其奠基人一赵衰的谦让之德。

赵衰早年即有贤士的名声,与少年时期的晋文公重耳相友善。晋文公对其评价说:“赵衰三次推让,都不失礼义。谦让是为了推荐贤人,礼义是为了推广道德。推广道德,贤才就来了,那还有什么可忧虑的呢!”于是,晋文公便派赵衰担任上军的副将。

因为他的让,在赵衰生时其家族几乎和其他大家族关系都很好,甚至对很多家族可以称得上是有恩,为其家族和他的儿子铺设了一条很好的道路。所以在他死后,赵盾很快就做了晋国的执政,其家族也成为了晋国最显赫的家族。很多家族的崛起都是靠着流血斗争争出来的,斗争失败后身死家亡的不在少数,而赵衰却独能以让成就自己家族的辉煌,可谓以曲求成,不争而争的典范,正合了老子所说的“夫唯不争,天下莫能与之争”。

二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。

吾不知其名,字之日道,强为之名曰大。

大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。

域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。

吾不知其名,字之日道,强为之名曰大。

大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。

域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

寂:没有声音。寥:没有形体。

有一个东西混然而成,在天地形成以前就已经存在。听不到它的声音也看不见它的形体,寂静而空虚,不依靠任何外力而独立长存永不停息,循环运行而永不衰竭,可以作为万物的根本。

我不知道它的名字,所以勉强把它叫做“道”,再勉强给它起个名字叫做“大”。

它广大无边而运行不息,运行不息而伸展遥远,伸展遥远而又返回本原。所以说道大、天大、地大、人也大。

宇宙间有四大,而人居其中之一。人取法地,地取法天,天取法“道”,而道纯任自然。

逝:指“道”的运行周流不息,永不停止的状态

大:形容“道”是无边无际的、力量无穷的。

反:另一本作“返”。意为返回到原点,返回到原状

人亦大:一本作“王亦大”,意为人乃万物之灵,与天地并立而为三才,即天大、地大、人亦大。

域中:即空间之中,宇宙之间。

文本解析

道是独立而不改的,又是循环往复的;“道”是天地万物之本源,世间切都因“道”而运行,人也必须依“道”行事才能长存。在这里老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的道理。

这一章讲道是天下万物的母亲。世界上有四种东西最大,即王、地、天、道。道是独立而不改的,又是循环往复的;“道”是天地万物之本源,世间切都因“道”而运行,人也必须依“道”行事才能长存。在这里老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的道理。

文本解析

老子论述了道的性质和规律:道看不见摸不着,既寂静又空虚,不以人的意志为转移,无所不在地运行而又永不止息。大道无形,没有可供我们辨认的具体形状。但是,道又确实是存在的,只不过它不与我们所认识的事物相同,它是一个混沌的整体,早在天地生成之前就已经存在了,所以它是超越时空概念的事物。

对于大道,人们既不能通过肉眼看到它的样子,也无法通过耳朵听到它的声音。尽管我们看不到、听不到,但这并不代表大道不存在。大道就在我们的身边,它不但影响着我们的行动,还制约着我我们的行动。当人们的行为不顺应大道时,它就会给我们降下严厉的惩罚。道时时刻刻都存在着,它没有等级,没有分别,是完全独立的。

正是由于道没有等级,没有矛盾的方面,所以它永远不会走向自己的反面,不会发生改变,时时刻划保持恒久不变。道是一个整体,它遍及整个宇宙,从这个意义上说,道是万物的本源。

二十七章

善行无辙迹;善言无瑕(xiá)谪(zhé);善数不用筹策;善闭无关楗(jiàn)而不可开;善结无绳约而不可解。

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。

故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。

不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

二十七章

善行无辙迹;善言无瑕谪;善数不用筹策;

善闭无关楗(jiàn)而不可开;善结无绳约而不可解。

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。

故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。

不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

瑕谪:缺点,毛病

筹策:古代用竹制的计数的器具

关锁门户的器具

袭明:聪明不外露。袭,掩藏。

绳索。约,指用绳捆物

善于行走的人,不留下足迹或车辙;善于说话的人,不会在言语上留下瑕疵;善于计数的人,不用筹码也能计算;

善于关闭的,不用栓梢而使人不能打开;善于捆缚的,不用绳索而使人不能解开。

所以有道的人经常善于做到人尽其才,因而他眼里绝不会有无用的人;经常善于做到物尽其用,在他眼里绝不会有无用之物。这叫作内藏着的聪明智慧。

所以,善人可以作为不善人的老师,不善人可以作为善人的借鉴。

如果不尊重善人的指导,不珍惜不善人的借鉴作用,即使自以为绝顶聪明,其实也是大糊涂。这实在是精深微妙的道理。

指善于采用不言之教

要妙:精深微妙。

文本解读

人只要善于行不言之教,善于处无为之政,符合于自然,不必花费太大的“力,就有可能取得很好的效果。圣人常常能够以道救人、以道用物,才能做到无所遗漏,这才是真正的大智慧。所以,在生活的方方面面,都要依道而行,否则仅逞些眼前利用的小智慧,只能陷入大迷糊。

文本解读

“善行,无辙迹”,从字面上理解就是:善于行走的人,不会留下辙迹。但它显然不是单单从走路上说的,不是要去人们像列子那样御风而行。而是说,善于为事的人,会顺从事物发展的规律来做事,让它看起来像完全自然的一样。比如,最善于教导别人的人,一定不是“教鞭加戒尺”生硬地叫学生记住,而是潜移默化地“润物细无声”;善于帮助别人的人,也不是完全代劳,而是暗地里帮助,让别人感受不到自己受了帮助;善于资助别人的人,不是成天给别人好处,而是授之以渔,让他们能靠自己的力量来改善生活;

哲理引申

民间传说,有两个相识的读书人同时中了进士,不久又被分到了相邻的两个县为官。两县之间隔着一条大河,一年入春以后,天气十分反常,一个县令就想春天天气如此反常,夏季没准会发生洪涝灾害。于是早早地就发动住在河边的人们加固河堤,疏通水道。而另外一边的县令却什么也不做,同僚劝他早做准备,都被拒绝了。

到了夏天,果然暴雨骤至,河水猛涨,一侧因为早有了准备,百姓都没t么忧患,悠闲地待在家中。而另外一侧却堤坝出现很多险情,为了防止洪水,人们不得不冒着大雨进行抢险,县令也亲自踩着泥水加入了救灾队伍。洪水过后,上官前来视察,听说了县令带领民众冒雨抢险的事,对其大加褒赏,而早做准备的那个县令却什么也没得到。

人们通过这两个县令的遭遇,来谈论为官之道,在让人莞尔之余,也不禁陷入沉思。明明是早做准备的县令更加具有先见之明,更加应该值得称道,可大部分人却将“爱民”的头衔挂在了临时抱佛脚的人头上,着实不知什么才是真正的善于为政。

历史上还记载了这样一件事。霍光辅佐汉昭帝,废昌邑王,迎立汉宣帝,有大功于朝廷,权倾朝野,受封为博陆侯。他的家族十分显赫,于是便有很多骄泰不法、肆意妄为的家人、家奴。

哲理引申

茂陵的徐生看霍氏家族牛活过度奢侈,曾经多次H书汉宣帝,请求不要过分放纵霍家,对于他们奢侈成性的生活应该及时加以制止,以免造成后患,但屡次进谏都没有引起朝廷的重视。霍光死后,霍氏家族愈加嚣张,果然不久就有人告发他们阴谋叛乱,汉宣帝下令镇压,将霍氏夷灭。这件事结束以后,宣帝对举报、镇压的相关人员都给予了奖赏,而茂陵徐生却没有受到任何奖赏。因此,有人给汉宣帝讲了一个故事:

有一个过访主人的客人,看到主人家炉灶的烟囱是直的,旁边还堆积着柴草,便对主人说:“把烟囱改为拐弯的,使柴草远离烟囱。不然的话,将会发生火灾。”主人沉默不答应。不久,家里果然失火,邻居们一同来救火,幸好把火扑灭了。于是,主人杀牛置办酒席,答谢邻人们。被火烧伤的人安排在上席,其余的按照功劳依次排定座位,却不邀请提“曲突”建议的客人。有人对主人说:“当初如果听了那位客人的话,也不用破费摆设酒席,始终也不会有火患。现在评论功劳、邀请宾客,为什么提‘曲突徙薪’建议的人没有受到答谢、恩惠,而被烧伤的人却成了上客呢 ”主人这才醒悟,去邀请那位客人。

议宣帝听完了这个故事,深有感触,于是就赏赐给茂陵徐生绢帛十匹,并任命他为郎官。

真正的善于做事,不是等事情来了以后再解决,而是防患于未然。老子所说的“善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解”也是如此,他不是认为“善行”、“善言”、“善数”、“善闭”、“善结”,是多么的有这些方面的技巧,而是从根本上解决问题,让人们不需要行、言、数、闭、结,这样才算是真正的善为。

四十八章

为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。

无为而无不为。

取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

追求学问的人,知识一天比一天增加。追求大“道”的人,欲念一天比一天减少,私欲减少再减少,就达到了无为的境地。

如果能够做到无为,即不妄为,就没有什么事情是做不成的了。

治理天下的人要以清静无为、不扰攘为治国之本,如果经常以繁苛政举骚扰民生,就不配治理国家了。

治理、管理

顺乎自然不扰攘生事

如果

文本解析

此章是从认识和实践两方面讲道的使用方法,即“无为”。为学是“日益”,一天天增长;而为道则是“日损”,一天天去掉自己主观的妄念、幻想,而接近于道的自然法则。把自己主观性的东西损到了“无”,就合于道了,合于道后做任何事——包括取天下,都可以成功了,这就是“无为而无不为”。

第五十七章

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。

吾何以知其然哉?以此:天下多忌讳,而民弥贫;人多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。

故圣人云:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。”

以清静无为的正道来治理国家,以奇巧诡秘的方法来用兵,以不扰害人民来治理天下。。

我怎么知道是这样的呢?根据在这里:天下的禁令多了,百姓就越加贫困;民众的锐利武器多了,国家就越混乱;人们的心智和机巧多了,邪风怪事就越容易发生;法律越是森严,触犯法律的人便越多。

所以有道的人说:“我若‘无为’,百姓就会自我化育;我好静,百姓自然就会走上正道;我若无事,百姓自然富足;我无欲望,百姓自然就变得淳朴。。

标准、准则指清正无为

无为,任其自然

更加

伎巧:技巧,即智巧。

奇物:邪事,奇事。

用奇法、奇谋、奇计去迷惑对方,从而达到出奇制胜的效果

文本解析

本章的主旨仍是“无为而治”。老子认为,统治者如果能够无为、好静、无事、无欲,那么人民就会因为受到盛德的感化,自然而然地走上正道,既生活富裕又淳朴善良。

老子认为,人民的本性是善良的,除非万不得已,他们决不会惹是生非。人民之所以发动暴乱,主要是因为统治者做出了暴虐的行为。而统治者越贪婪,天下的禁忌就会越多;天下的禁忌越多,民众的生活就会越贫困;民众生活贫困,就容易惹是生非,天下就会发生逆乱;民众逆乱,国家就会陷入混乱的状态;国家混乱,民众的机巧心智就会越来越多,邪风怪事也就更加盛行了;邪风怪事盛行,法令条文就会越来越森严,盗贼也就更加猖獗。

曲突徙薪

曲突徙薪,qū tū xǐ xīn,意思是把 烟囱 改建成弯的,把灶旁的柴草搬走。

比喻事先采取措施,才能防止灾祸 。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

以“无为”的态度去有所作为,以不搅扰的方法去处理事物,以恬淡无味当作有味。大生于小,多起于少。用恩德回报怨恨。

处理问题要从容易的地方入手,实现远大要从细微的地方入手。凡是天下的难事,一定从容易的地方做起;凡是天下的大事,必定从细微的部分做起。

因此,有道的人始终不自以为伟大,所以才能做成大事。

那些轻易许诺的人,很少有能够兑现的,必然会失去信用。把事情看得太容易的人,势必会遭受很多困难。因此,有道的人遇到事情总是把它看得很难,所以反而没有困难了。

第六十三章

文本解析

这一章进一步阐释“无为而无不为”的思想。世间的所有事情都是从小到大,从易到难,从细到巨发展起来的。圣人明白这一道理,因此在事情刚刚出现或者还在萌芽状态的时候就把它化解掉了。所以,我们看圣人表面上做的都是小事、细事、易事,甚至什么也没有做,最后的结果却就了大事、难事。

这种思想要求我们在实践中做到大事化小,小事化了,多事变少,少事变无。做到这些,就能实现人与自然以及人与人之间的和谐。

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。

圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。

天之道,利而不害;人之道,为而不争。

真实的话不漂亮,漂亮的话不真实。善良的人不善于用言语自辩,爱用言语自辩的人不善良。有真知灼见的人知识不一定广博,知识广博的人不一定有真知灼见。

(另解:善良的人不巧说,巧说的人不善良。真正有知识的人不卖弄,卖弄自己懂得多的人不是真有知识。)

有道的人什么也不保留,他愈帮助别人,自己反而更加富有;他越是把自己的一切给予他人,自己就越加丰富。

自然的规律是让万事万物都得到好处而不伤害它们,有道之人的法则是施惠于众人而不与人争夺。

第六十三章

辩:有口才,会申辩。

积:积蓄,贮存。

老子在这里强调的是对道的把握(真知)和多闻(广博)的辩证关系,他认为,多闻并不能真正地明白道,而明白道的人也不一定依靠博闻来获得真知灼见。

文本解析

本章是《道德经》的最后一章,是全书的结束语。本章采用了格言警句的形式,前三句讲人生的主旨,后两句讲治世的要义。本章的格言,可以作为人类行为的最高准则,例如信实、讷言、专精、利民而不争。人生的最高境界是真、善、美的结合,而以真为核心。本章含有朴素的辩证法思想,是评判人类行为的道德标准。

小 结

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,先秦诸子、中国人的文化思想等没有不受老子影响的,被华夏先辈誉为万经之王。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。据元朝时的不完全统计,先秦以来,研老注老著作至元朝时就超过三千余种,具有代表性的不少于一千种。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著,都说明了《道德经》的巨大影响。

主要内容

“道”是浑全之朴,“众妙之门”。“道”生成了万物,又内涵于万物之中,“道”在物中,物在“道”中,万事万物殊途而同归,都通向了“道”。

“道”不只是有形的“物质”、思虑的“精神”、理性的“规律”,而是造成这一切的无形无象、至虚至灵的宇宙本根。“物质”、“精神”、“规律”皆是“道”的派生物。

《道德经》主要论述“道”与“德”:“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法;“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

老子的本意,是要教给人修道的方法,德是基础,道是德的升华。没有德的基础,为人处世、治家、治国,很可能都失败,就没有能力去“修道”。所以修“德”是为修道创造良好的外部环境,这可能也是人所共需的;修道者更需要拥有宁静的心境、超脱的人生,这也缺“德”不可。《道德经》德经部分,在经文中占了很大部分,这是修道的基础。

“道”是先天一炁[qì],混元无极,“道”是其大无外、其小无内、至简至易、至精至微、至玄至妙的自然之始祖、万殊之大宗,是造成宇宙万物的源头根本。

主题思想

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。

哲学上,“道”是天地万物之始之母,阴阳对立与统一是万物的本质体现,物极必反是万物演化的规律。伦理上,老子之道主张纯朴、无私、清静、谦让、贵柔、守弱、淡泊等因循自然的德性。政治上,老子主张对内无为而治,不生事扰民,对外和平共处,反对战争与暴力。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

这三个层面构成了《道德经》的主题,同时也使得《道德经》一书在结构上经由“物理至哲学至伦理至政治”的逻辑层层递进,由自然之道进入到伦理之德,最终归宿于对理想政治的设想与治理之道,也就是从自然秩序中找出通向理想社会秩序的光明正道。

文学特色

1.音韵之美

《道德经》句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。读之朗朗上口,易诵易记。体现了中国文字的音韵之美。如“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”(二章)、 “挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”(四章)、“其政闷闷,其民淳淳”(五十八章)。这些词句,不仅押韵,而且平仄相扣,有音韵美,也有旋律美。朗诵经文,是一种美的享受,在音韵之美中体味深刻的哲理。

2.讲究修辞

《道德经》的语言非常讲究艺术性,运用了多种修辞方式,使词句准确、鲜明、生动,富有说理性和感染力。如对偶

:“道,可道,非常道;名,可名,非常名”如排比:“五色,令人目盲;五音,令人耳聋;五味,令人口爽;还有比喻、设问反问等。如顶针:“人法地,地法天,天法道,道法自然”(二十五章)

文学特色

3.语言精辟

《道德经》语言极为精辟,是至理名言,形成诸多成语、格言、座右铭。如:“天长地久”(七章)、“上善若水”(八章)、“少私寡欲”(十九章)、“弱之胜强,柔之胜刚”(七十八章)、“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得”(四十六章)。

有的原句,今已演变为警句,广泛流传。如:“功成,名遂,身退”(九章),现为“功成身退”;“知其白,守其黑”(二十八章),现为“知白守黑”;“大巧若拙,大辩若讷”(四十五章),现演变出“大智若愚”;“天网恢恢,疏而不失”(七十三章),现为“天网恢恢,疏而不漏”;“知足之足,常足矣”(四十六章),现为“知足常乐”;“宠辱若惊”(十三章),现为“宠辱不惊”。

《老子十章》

道可道,非常道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。

《道德经》

《道德经》被誉为“万经之王”,内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,曾被后人尊奉为治国、齐家、修身、为学的宝典。它对我国的哲学、科学、政治、宗教等都产生了深远的影响,体现了古人的一种世界观和人生观。

《道德经》作为道教基本教义的重要构成之一,被道教视为重要经典,其作者老子也被道教视为至上的三清之一道德天尊的化身,又称太上老君,所以应该说道教吸纳了道家思想,道家思想完善了道教。

《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》在前,《德经》在后,并分为81章,全文共约五千字,是中国历史上首部完整的哲学著作。

“万经之王”

老子,大约于公元前571年(周灵王元年,鲁襄公二年,宋平公五年)出生于楚(原为陈)国苦县。据《史记·老子韩非列传》所说,老子即李耳,是楚国苦县厉乡曲仁里人。

北京大学哲学系教授郭兰芳在《论老子哲学思想》中写道:老子姓李名聃,是楚国苦县的厉乡曲仁里人,生于春秋末期,曾任周王朝的图书馆长、管图书,是孔子的前辈,曾向他问礼。

知人论世

公元前551年,老子入周王室任守藏室史(管理藏书的官员)。在被推荐入周室效力之前,老子跟随常枞cōng(商容)学习知识。

公元前535年,老子因受权贵排挤,被甘简公免去守藏室史之职,出游鲁国。在鲁国巷党主持友人葬礼,孔子助葬。时孔丘17岁,问礼于老聃。

公元前530年,老子被甘平公召回仍任守藏室史。

公元前526年,26岁的孔子适周观光,拜访老子。

公元前516年,老子因所管典籍被王子朝携至楚国,被罢免守藏室史一职,回故里居住。后去往秦国,确切年代不详。

公元前501年,51岁的孔子南至老子故里向老子问学。

效力周室

大约公元前485年(周敬王三十五年、鲁哀公十年),老子看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关去四处云游。把守函谷关的长官尹喜很敬佩老子,听说他来到函谷关,非常高兴。可是当他知道老子要出关去云游,又觉得很可惜,就想设法留住老子。于是,尹喜就对老子说:“先生想出关也可以,但是得留下一部著作。”老子听后,就在函谷关住了几天。几天后,他交给尹喜一篇五千字左右的著作,然后就骑着大青牛走了。据说,这篇著作就是后来传世的《道德经》。

著书出关

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地;心善渊;与善仁;言善信;政善治;事善能;动善时。夫唯不争,故无尤。

第八章

上善若水

译文: 最高的品德和修养如同水一样。水善于滋养万物而不与之争夺,汇聚在人们都不喜欢的低洼之地,因此,它接近于"道"。

上善的人总是甘居卑下的环境,思虑深邃宁静,结交善良之人,说话遵守信用,为政精于治理,处事发挥所长,行动把握时机。

正因为有不争的美德,所以才不会出现过失,招来怨咎。

第八章

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地;心善渊;与善仁;言善信;正善治;事善能;动善时。 夫唯不争,故无尤。

埋怨、责怪

上善:最高等的善。若:像。

处:停留、居住之意。

几:作“接近”解。

众人恶卑湿垢浊,水独静流居之地。

地:低下、卑下的意思

正:行政、政治

解读: 本章以自然界的水来喻人、教人,讲了"谦下"、"不争"的道理。

文本解析

圣人之所以能“无尤”,是因为他们“不争”。圣人的品格就像水那样,停留在众人都厌恶的地方,泽被万物却不居功自傲。他们的居所、思想、行为、言论、治理天下的理念,无不透着这种如水般的智慧。

老子首先用水性来比喻有德之人的人格,认为他们的品格像水一样:一是柔,二是居于卑下的地方,三是滋润万物而不与之争。具备理想人格的人也应该具有这种心态,不但做有利于众人的事情而不与之争,而且还愿意去众人不愿去的地方,愿意做别人不愿做的事情。他可以忍辱负重,任劳任怨,能尽其所能贡献自己的力量去帮助他人,而不会与他人争功、争名、争利,这就是老子“善利万物而不争”的著名思想。

“上善若水”,上为至高,只有至高的东西才叫上;水的德行最高,虽然它的构成简单,但它是自然界里的生命之源。上善若水,从字面上解释就是:具有善性的人就像水一样,老子这是要人们学习水“柔弱处下”的德行。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

孙叔敖生病将要去世的时候,将他的儿子叫到病榻之旁,告诫他说:“楚王曾数次想封我土地,但我都没有接受。现在我要死了,楚王一定会封你,你一定不要接受肥沃的土地。楚国、越因之间有一块荒芜土地‘寝之丘’,这地方名字不好,土地贫瘠,楚国人害怕这儿有鬼,越国人也很迷信。你如果不得不接受封地,就要这一块土地吧。”孙叔敖死后,楚庄王果然以肥沃的土地分封他的儿子,但他的儿子记着父亲临死的遗言,坚辞不就,最后不得已接受了“寝之丘”。后来楚国历经混乱,很多曾经封到肥沃之地的功臣后代都因富贵而丧身失位,唯有孙叔敖的后人保留着那块土地长久不失。列子说:“孙叔敖的智慧,知道不以利为利。知道处于别人所厌恶的地方,这就是得道者与众不同之处。”

孙叔敖遵从百姓的意愿,反对繁冗政令,可谓无为而治;他任令尹而不喜,罢官也不忧,正如本章所说的水,不争不求,能“居善地”;他有了功绩,却不求奖赏,也正是“善利万物而不争”;他要儿子求封于寝之丘,甘愿“处众人之所恶”。正是因为他这种超人的智慧,才能辅佐楚庄王成就霸业,才能保全子孙后代。

【哲理引申】

译文:五光十色绚丽多彩的颜色,容易使人眼花缭乱;纷繁嘈杂的音调,容易使入耳朵受到伤害;香馥芬芳、浓郁可口的食物,容易败坏人的口味;

放马飞驰醉心狩猎,容易使人心情放荡发狂;稀奇珍贵的货物,容易使人失去操守,做出有损于道德的行为。

因此,圣人只求三餐温饱,不追逐声色犬马的享受。所以应该摒弃欲望的诱惑,确保安足纯朴的生活。

第十二章

五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽①,

驰骋畋猎②,令人心发狂,难得之货,令人行妨③。

是以圣人为腹不为目④,故去彼取此⑤。

妨害行为,这里指做出伤害道德的行为。妨,伤害。

古代音律分为宫,商,角,徵,羽五音,之后才加入半徵半商合成七音。

五味指酸、甘、辛、苦、咸,这里指各种口味的美食。

古人把红黄青白黑喻为五色。

解读:本章揭示了“为腹”与“为目”的辩证关系,指出了物欲文明对人的伤害。

败坏,失去味觉

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

“五色令人目盲”,这里的“五”并不是一个确切的数字,“五色”并不是就指黑白黄绿青五种颜色,它是一个不确定的概念,泛指五颜六色、五彩缤纷。“目肓”也不是指瞎眼,而是指令人眼花缭乱的事物,使我们的眼睛丧失了辨别事物本原的能力。眼睛的功用就是观察事物,一旦我们所观察到的事物真假难辨,就常常会陷入迷惘的境地。

“驰骋畋猎,令人心发狂”,畋猎即狩猎,狩猎曾是人类早期谋生的重要手段,也是人类最早开展起来的生产活动,人类的动物本性最早在狩猎中得到了最鲜明的印证。综观人类狩猎活动的发展历程,就不难看出,狩猎始终是带着血腥和暴力性质的杀戮和掠夺行为,它是充满野性的不文明行为,这种行为使人们变得疯狂和残忍,而疯狂和残忍的心理状态则是滋生社会动乱的根源。

如何理解“五色令人目盲”,“驰骋畋猎,令人心发狂”?

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

眼睛可以看到缤纷的色彩,耳朵可以听到纷繁的声乐,嘴巴可以品尝甘秾的食物,美色、美乐、美食都是大部分人一生所追逐的东西,但老子却指出,过于沉湎于这些会让人“盲”、“耳聋”、“口爽”。“驰骋畋猎”、“难得之货”这些当时贵族们追逐、沉湎的东西,都会让“人心发狂”、“行妨”,老子通过色彩、声音、味道、狩猎、稀有之物对于人身心的种种伤害,进而导出自己的观点:

沉迷于感官上的享乐会导致人感触功能减退,会使人的品行偏离正道。老子坚决排斥这种生活方式,而是提倡“为腹不为目”的生活态度。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【文本解析】

“五色”、“五味”、“五音”之所以会伤害我们,就是因为其可以刺激我们的欲望,使我们的欲望无限膨胀。老子提出“是以圣人为腹不为目,点明了圣人的生活方式:只满足吃饱肚子这一低级需求,而不满足眼睛欣赏外物的欲求。老子警醒人们追求享受要适可而止,不可无限制地满足自己的贪欲。他希望人们能够丰农足食,实现内在恬淡宁静,而不是追求外在私欲的满足。

一个贪婪满足自己外在私欲的人,就会产生自我疏离感,心灵难免会愈发变得空虚。可是在生活中,面对物欲横流的外在世界,很多人无法抵挡物欲的诱惑,从而不惜代价地来满足自己的声色欲望,眼睁睁地看着自己堕落消沉甚至走上灭亡的道路,显然,这些人的价值观和道德观已经严重扭曲变形。所以,在文明高度发达的时代,更要静心聆听老子的教诲。

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【哲理引申】

楚庄王继位后,爱田猎饮酒,爱宝马美人。据传,楚庄王有一匹心爱之马,他给马的待遇不仅超过了对待百姓,甚至超过了给大夫的待遇。给马穿刺绣的衣服,吃有钱人家才吃得起的枣脯,住富丽堂皇的房子。后米,这匹马因为恩宠过度,得肥胖症而死。楚庄王荒唐地让群臣给马发丧,并要以大夫之礼为之安葬。大臣们认为庄王在侮辱大家,对庄王此举表示不满。楚庄王就下令说,再有议论者将被处死。多亏伶人优孟委婉劝谅,最后庄王才答应放弃奢侈的葬马之举。

他整日饮酒听乐,田猎无度。大夫苏从便来见庄王。他才进宫门,便大哭起来。楚庄王说:“先生,为什么事如此伤心啊 ”苏从回答道:“我自己就要死了,楚国也即将灭亡!”楚庄王很吃惊,便问:“你怎么能死呢 楚国又怎么能灭亡呢 ”苏从说:“我想劝告您,您听不进去,肯定要杀死我。您整天观赏歌舞,游玩打猎,不管朝政,楚国难道不就要灭亡了吗 ”

上

YUAN

善

YUAN

若

LIU

水

CHANG

【哲理引申】

此后,楚庄王远离酒色,他传令解散了官廷里的乐队,将那些美女歌女都打发得远远的。亲自处理朝政,攻伐背叛的附属国。他罢黜那些昔日和他一起观舞听歌、田猎游玩的佞臣,启用孙叔敖等人才,很快楚国面貌一新,国力也迅速恢复,终于在郊之战中击败了强大的晋因,取得了霸主地位。

楚庄王沉迷于酒色之时,一个强大的国家变得不堪一击,而当他远离这些欲望之物时,又能重新振奋起来。可见,人如果想有一番作为,一定不能被外欲所击倒。

第十五章

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。

豫焉若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮若冰之将释。

敦兮,其若朴。旷兮其若谷。浑兮其若浊。

孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?

保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

古时候懂得“道”的人,微妙幽深而通达权变,令人难以识别。正因为难以识别,所以只好勉强来形容。

他们小心谨慎,像冬天里踏冰过河。警惕疑惧,像随时提防周围攻击。庄重严肃,像是在做客。融和温暖,像冰雪消融。

敦厚质朴,像未琢之璞玉。他的旷远豁达,就像空旷的山谷一样;他的浑厚宽容啊,就像浑浑浊浊的江河大流一样。

谁能在混浊中静止下来,在安静中慢慢变得澄清?谁能在长久的安定中变动起来,使其慢慢显出生机?

懂得“道”的人,不求圆满。正因为不求圆满,所以能够去故更新、不断进步。

容:形容,描述

豫:兽名,性多疑,每有行动,踟躇不敢行,这里用以形容行为之瞻前顾后、迟疑不决。

犹:兽名,其特点与“豫”相似

融和

修道有成的人,难以用言语来形容。只好拿山川河谷、璞玉释冰等自然意象来形容类似的境界。

【文本解析】

“道”本身是玄妙精深、虚空无形的,它视而不见、听之不闻、搏之不得,故而常人很难真正“得到”,只有那些具有大智慧的人,才能体悟到“道”,才能掌握世间万物运行的规律,而这些得道之士因为,体悟了“道”的真谛,其为人处世思想行为自然和常人有所不同,他们依从“道”来处世行事。得道之人“微妙玄通,深不可识”,他们掌握了事物发展的规律,也懂得如何顺道来修身、处事,故而他们身上所表现出来的特征和“道”本身的特征极为相似。他们谨慎又旷达、严肃又洒脱、警惕又浑厚、纯朴又融和。他们含而不露、高深莫测、从不自满,故能去旧更新,不断进步。

【文本解析】

老子所说的得道之士的特点都对人们的现实生活极具启发力,都是人们应当仔细思考的。什么时候该迟疑、从容,什么时候该旷达、洒脱;什么时候应该清澈、什么时候应该浑浊;什么时候应该小心、谨慎,“若畏四邻”、“若客”,什么时候应该“若凌释”、“若谷”....的确,这些都很难说得清楚。只有在对自然万物的不断了解之中,才能总结其中的规律,才能掌握其中的大道,做到进退有据,才能无得失之患,无忧惧之伤。

最后,老子指出得道之人不会满足,只有不满足,才能不断前进,不断更新。这里老子所说的满足,并非是欲望上的满足、对声色犬马的追逐,而是在对道的探索,在对自身品行的磨砺上。正如儒家所言“苟日新,日日新,又日新”,“日省其身,有则改之,无则加勉”,因为“道”是不断变化的,故而得道之人也应不断根据“道”改变自己的行为和处世方式。

【哲理引申】

霍光是汉朝名臣,汉武帝临终之前,将汉昭帝托付于他,他忠心辅佐昭帝,昭帝英年早逝之后又废弃了荒唐无道的昌邑王,迎立汉宣帝,为西汉的中兴奠定了基础。而他做官中最值得后人称道的就是端谨、慎重。

汉武帝时,大臣经常被降职、迁谪,早上还冠冕堂皇,晚上就身陷大狱的人数不胜数。霍光看惯了这种血雨腥风,变得十分谦谨。他从来不做任何可能出格的事儿,行事完全按照程序来办,甚至进门先迈哪个腿,进门走几步都有自己的一套,绝不会出现例外。《汉书》记载霍光:“每出入下殿门,止进有常处,郎仆射窃识视之,不失尺寸,其资性端正如此。”霍光并非一日两日如此,在他侍奉汉武帝的二十几年间日日如此。正因为这样,史书说霍光前后出入宫林二十多年,未曾犯一次错误,连一代雄主汉武帝都夸他行为端正。

《尚书。大禹谟》中言:“满招损,谦受益,时乃天道。”霍光一生谦谨端正,能在汉武帝面前做到毫无差池,可见其心思之缜密。然而,他却不能治齐其家,使家人不知收敛、谨慎,反而骄奢不法,气势逼人。结果,他身死不久,家族便遭受屠戮,徒令后人叹息。其兴在于不满,其败在于过盈,老子端谨、不满之道,真可谓安身避祸良言。

第二十二章

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

是以圣人抱一为天下式。

不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜(jīn),故长。

夫唯不争,故天下莫能与之争。

古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

第二十二章

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。

是以圣人抱一为天下式。

不自见故明;不自是故彰;不自伐故有功;不自矜(jīn)故长。

夫唯不争,故天下莫能与之争。

古之所谓“曲则全”者,岂虚言哉!诚全而归之。

伐:夸耀

自高自大

范式、法则

委曲反而能得到保全,屈就反而能得到伸展,低洼反而能得到充盈,破旧反而能生新,少取反而能多得,贪多反而会产生迷惑。

因此有道的人坚守这一原则作为治理天下的范式。

不自我表扬,反而能显明;不自以为是,反而能是非彰明;不自吹自擂,反而能功勋卓著;不自高自大,反而能长久。

正因为善于谦让不与世人相争,所以天下反而没有谁能与之争高低。

古人所说的“曲则全”等话,怎么会是空话呢?它是实实在在能够达到的。

文本解析

老子用连续的六句话“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”来表达了以退为进、不争而争的处世方式。一味求强、求盈,只会导致失败。

“委曲求全”对于人类而言,是一种谦逊的生活态度,委曲求全实能保全性命,以免受外来的伤害,这在一定程度上可以将其界定为一种寻求自保的大智慧。

“木秀于林,风必摧之”、“塞翁失马,焉知非福”,反映了任何事物都存在对立统一的两个方面,本章则再次反映了老子的辩证思想,老子用“曲与全,枉与直,洼与盈,敝与新,少与得,多与惑”来阐述道顺其自然的理论。如“洼与盈、敝则新”,因为足够低洼,所以能积水成渊;因为能够经常革除弊端,所以才能容光焕发,获取新生.

【哲理引申】

春秋战国时期,在晋文公归国建立六卿制度,分封功臣以后,先后有十几个大家族登上晋国政治的舞台,但最终只有赵、魏、韩三家坚持到了最后,其中赵氏的历史最为精彩,它起起落落,屡次遭遇灭亡的危险,但都挺了过去,这个家族能够在激烈的竞争中崛起,在失败中复兴的关键就是其奠基人一赵衰的谦让之德。

赵衰早年即有贤士的名声,与少年时期的晋文公重耳相友善。晋文公对其评价说:“赵衰三次推让,都不失礼义。谦让是为了推荐贤人,礼义是为了推广道德。推广道德,贤才就来了,那还有什么可忧虑的呢!”于是,晋文公便派赵衰担任上军的副将。

因为他的让,在赵衰生时其家族几乎和其他大家族关系都很好,甚至对很多家族可以称得上是有恩,为其家族和他的儿子铺设了一条很好的道路。所以在他死后,赵盾很快就做了晋国的执政,其家族也成为了晋国最显赫的家族。很多家族的崛起都是靠着流血斗争争出来的,斗争失败后身死家亡的不在少数,而赵衰却独能以让成就自己家族的辉煌,可谓以曲求成,不争而争的典范,正合了老子所说的“夫唯不争,天下莫能与之争”。

二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。

吾不知其名,字之日道,强为之名曰大。

大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。

域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。

吾不知其名,字之日道,强为之名曰大。

大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。

域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

寂:没有声音。寥:没有形体。

有一个东西混然而成,在天地形成以前就已经存在。听不到它的声音也看不见它的形体,寂静而空虚,不依靠任何外力而独立长存永不停息,循环运行而永不衰竭,可以作为万物的根本。

我不知道它的名字,所以勉强把它叫做“道”,再勉强给它起个名字叫做“大”。

它广大无边而运行不息,运行不息而伸展遥远,伸展遥远而又返回本原。所以说道大、天大、地大、人也大。

宇宙间有四大,而人居其中之一。人取法地,地取法天,天取法“道”,而道纯任自然。

逝:指“道”的运行周流不息,永不停止的状态

大:形容“道”是无边无际的、力量无穷的。

反:另一本作“返”。意为返回到原点,返回到原状

人亦大:一本作“王亦大”,意为人乃万物之灵,与天地并立而为三才,即天大、地大、人亦大。

域中:即空间之中,宇宙之间。

文本解析

道是独立而不改的,又是循环往复的;“道”是天地万物之本源,世间切都因“道”而运行,人也必须依“道”行事才能长存。在这里老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的道理。

这一章讲道是天下万物的母亲。世界上有四种东西最大,即王、地、天、道。道是独立而不改的,又是循环往复的;“道”是天地万物之本源,世间切都因“道”而运行,人也必须依“道”行事才能长存。在这里老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的道理。

文本解析

老子论述了道的性质和规律:道看不见摸不着,既寂静又空虚,不以人的意志为转移,无所不在地运行而又永不止息。大道无形,没有可供我们辨认的具体形状。但是,道又确实是存在的,只不过它不与我们所认识的事物相同,它是一个混沌的整体,早在天地生成之前就已经存在了,所以它是超越时空概念的事物。

对于大道,人们既不能通过肉眼看到它的样子,也无法通过耳朵听到它的声音。尽管我们看不到、听不到,但这并不代表大道不存在。大道就在我们的身边,它不但影响着我们的行动,还制约着我我们的行动。当人们的行为不顺应大道时,它就会给我们降下严厉的惩罚。道时时刻刻都存在着,它没有等级,没有分别,是完全独立的。

正是由于道没有等级,没有矛盾的方面,所以它永远不会走向自己的反面,不会发生改变,时时刻划保持恒久不变。道是一个整体,它遍及整个宇宙,从这个意义上说,道是万物的本源。

二十七章

善行无辙迹;善言无瑕(xiá)谪(zhé);善数不用筹策;善闭无关楗(jiàn)而不可开;善结无绳约而不可解。

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。

故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。

不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

二十七章

善行无辙迹;善言无瑕谪;善数不用筹策;

善闭无关楗(jiàn)而不可开;善结无绳约而不可解。

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。

故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。

不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

瑕谪:缺点,毛病

筹策:古代用竹制的计数的器具

关锁门户的器具

袭明:聪明不外露。袭,掩藏。

绳索。约,指用绳捆物

善于行走的人,不留下足迹或车辙;善于说话的人,不会在言语上留下瑕疵;善于计数的人,不用筹码也能计算;

善于关闭的,不用栓梢而使人不能打开;善于捆缚的,不用绳索而使人不能解开。

所以有道的人经常善于做到人尽其才,因而他眼里绝不会有无用的人;经常善于做到物尽其用,在他眼里绝不会有无用之物。这叫作内藏着的聪明智慧。

所以,善人可以作为不善人的老师,不善人可以作为善人的借鉴。

如果不尊重善人的指导,不珍惜不善人的借鉴作用,即使自以为绝顶聪明,其实也是大糊涂。这实在是精深微妙的道理。

指善于采用不言之教

要妙:精深微妙。

文本解读

人只要善于行不言之教,善于处无为之政,符合于自然,不必花费太大的“力,就有可能取得很好的效果。圣人常常能够以道救人、以道用物,才能做到无所遗漏,这才是真正的大智慧。所以,在生活的方方面面,都要依道而行,否则仅逞些眼前利用的小智慧,只能陷入大迷糊。

文本解读

“善行,无辙迹”,从字面上理解就是:善于行走的人,不会留下辙迹。但它显然不是单单从走路上说的,不是要去人们像列子那样御风而行。而是说,善于为事的人,会顺从事物发展的规律来做事,让它看起来像完全自然的一样。比如,最善于教导别人的人,一定不是“教鞭加戒尺”生硬地叫学生记住,而是潜移默化地“润物细无声”;善于帮助别人的人,也不是完全代劳,而是暗地里帮助,让别人感受不到自己受了帮助;善于资助别人的人,不是成天给别人好处,而是授之以渔,让他们能靠自己的力量来改善生活;

哲理引申

民间传说,有两个相识的读书人同时中了进士,不久又被分到了相邻的两个县为官。两县之间隔着一条大河,一年入春以后,天气十分反常,一个县令就想春天天气如此反常,夏季没准会发生洪涝灾害。于是早早地就发动住在河边的人们加固河堤,疏通水道。而另外一边的县令却什么也不做,同僚劝他早做准备,都被拒绝了。

到了夏天,果然暴雨骤至,河水猛涨,一侧因为早有了准备,百姓都没t么忧患,悠闲地待在家中。而另外一侧却堤坝出现很多险情,为了防止洪水,人们不得不冒着大雨进行抢险,县令也亲自踩着泥水加入了救灾队伍。洪水过后,上官前来视察,听说了县令带领民众冒雨抢险的事,对其大加褒赏,而早做准备的那个县令却什么也没得到。

人们通过这两个县令的遭遇,来谈论为官之道,在让人莞尔之余,也不禁陷入沉思。明明是早做准备的县令更加具有先见之明,更加应该值得称道,可大部分人却将“爱民”的头衔挂在了临时抱佛脚的人头上,着实不知什么才是真正的善于为政。

历史上还记载了这样一件事。霍光辅佐汉昭帝,废昌邑王,迎立汉宣帝,有大功于朝廷,权倾朝野,受封为博陆侯。他的家族十分显赫,于是便有很多骄泰不法、肆意妄为的家人、家奴。

哲理引申

茂陵的徐生看霍氏家族牛活过度奢侈,曾经多次H书汉宣帝,请求不要过分放纵霍家,对于他们奢侈成性的生活应该及时加以制止,以免造成后患,但屡次进谏都没有引起朝廷的重视。霍光死后,霍氏家族愈加嚣张,果然不久就有人告发他们阴谋叛乱,汉宣帝下令镇压,将霍氏夷灭。这件事结束以后,宣帝对举报、镇压的相关人员都给予了奖赏,而茂陵徐生却没有受到任何奖赏。因此,有人给汉宣帝讲了一个故事:

有一个过访主人的客人,看到主人家炉灶的烟囱是直的,旁边还堆积着柴草,便对主人说:“把烟囱改为拐弯的,使柴草远离烟囱。不然的话,将会发生火灾。”主人沉默不答应。不久,家里果然失火,邻居们一同来救火,幸好把火扑灭了。于是,主人杀牛置办酒席,答谢邻人们。被火烧伤的人安排在上席,其余的按照功劳依次排定座位,却不邀请提“曲突”建议的客人。有人对主人说:“当初如果听了那位客人的话,也不用破费摆设酒席,始终也不会有火患。现在评论功劳、邀请宾客,为什么提‘曲突徙薪’建议的人没有受到答谢、恩惠,而被烧伤的人却成了上客呢 ”主人这才醒悟,去邀请那位客人。

议宣帝听完了这个故事,深有感触,于是就赏赐给茂陵徐生绢帛十匹,并任命他为郎官。

真正的善于做事,不是等事情来了以后再解决,而是防患于未然。老子所说的“善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解”也是如此,他不是认为“善行”、“善言”、“善数”、“善闭”、“善结”,是多么的有这些方面的技巧,而是从根本上解决问题,让人们不需要行、言、数、闭、结,这样才算是真正的善为。

四十八章

为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。

无为而无不为。

取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

追求学问的人,知识一天比一天增加。追求大“道”的人,欲念一天比一天减少,私欲减少再减少,就达到了无为的境地。

如果能够做到无为,即不妄为,就没有什么事情是做不成的了。

治理天下的人要以清静无为、不扰攘为治国之本,如果经常以繁苛政举骚扰民生,就不配治理国家了。

治理、管理

顺乎自然不扰攘生事

如果

文本解析

此章是从认识和实践两方面讲道的使用方法,即“无为”。为学是“日益”,一天天增长;而为道则是“日损”,一天天去掉自己主观的妄念、幻想,而接近于道的自然法则。把自己主观性的东西损到了“无”,就合于道了,合于道后做任何事——包括取天下,都可以成功了,这就是“无为而无不为”。

第五十七章

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。

吾何以知其然哉?以此:天下多忌讳,而民弥贫;人多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。

故圣人云:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。”

以清静无为的正道来治理国家,以奇巧诡秘的方法来用兵,以不扰害人民来治理天下。。

我怎么知道是这样的呢?根据在这里:天下的禁令多了,百姓就越加贫困;民众的锐利武器多了,国家就越混乱;人们的心智和机巧多了,邪风怪事就越容易发生;法律越是森严,触犯法律的人便越多。

所以有道的人说:“我若‘无为’,百姓就会自我化育;我好静,百姓自然就会走上正道;我若无事,百姓自然富足;我无欲望,百姓自然就变得淳朴。。

标准、准则指清正无为

无为,任其自然

更加

伎巧:技巧,即智巧。

奇物:邪事,奇事。

用奇法、奇谋、奇计去迷惑对方,从而达到出奇制胜的效果

文本解析

本章的主旨仍是“无为而治”。老子认为,统治者如果能够无为、好静、无事、无欲,那么人民就会因为受到盛德的感化,自然而然地走上正道,既生活富裕又淳朴善良。

老子认为,人民的本性是善良的,除非万不得已,他们决不会惹是生非。人民之所以发动暴乱,主要是因为统治者做出了暴虐的行为。而统治者越贪婪,天下的禁忌就会越多;天下的禁忌越多,民众的生活就会越贫困;民众生活贫困,就容易惹是生非,天下就会发生逆乱;民众逆乱,国家就会陷入混乱的状态;国家混乱,民众的机巧心智就会越来越多,邪风怪事也就更加盛行了;邪风怪事盛行,法令条文就会越来越森严,盗贼也就更加猖獗。

曲突徙薪

曲突徙薪,qū tū xǐ xīn,意思是把 烟囱 改建成弯的,把灶旁的柴草搬走。

比喻事先采取措施,才能防止灾祸 。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。

图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

以“无为”的态度去有所作为,以不搅扰的方法去处理事物,以恬淡无味当作有味。大生于小,多起于少。用恩德回报怨恨。

处理问题要从容易的地方入手,实现远大要从细微的地方入手。凡是天下的难事,一定从容易的地方做起;凡是天下的大事,必定从细微的部分做起。

因此,有道的人始终不自以为伟大,所以才能做成大事。

那些轻易许诺的人,很少有能够兑现的,必然会失去信用。把事情看得太容易的人,势必会遭受很多困难。因此,有道的人遇到事情总是把它看得很难,所以反而没有困难了。

第六十三章

文本解析

这一章进一步阐释“无为而无不为”的思想。世间的所有事情都是从小到大,从易到难,从细到巨发展起来的。圣人明白这一道理,因此在事情刚刚出现或者还在萌芽状态的时候就把它化解掉了。所以,我们看圣人表面上做的都是小事、细事、易事,甚至什么也没有做,最后的结果却就了大事、难事。

这种思想要求我们在实践中做到大事化小,小事化了,多事变少,少事变无。做到这些,就能实现人与自然以及人与人之间的和谐。

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。

圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。

天之道,利而不害;人之道,为而不争。

真实的话不漂亮,漂亮的话不真实。善良的人不善于用言语自辩,爱用言语自辩的人不善良。有真知灼见的人知识不一定广博,知识广博的人不一定有真知灼见。

(另解:善良的人不巧说,巧说的人不善良。真正有知识的人不卖弄,卖弄自己懂得多的人不是真有知识。)

有道的人什么也不保留,他愈帮助别人,自己反而更加富有;他越是把自己的一切给予他人,自己就越加丰富。

自然的规律是让万事万物都得到好处而不伤害它们,有道之人的法则是施惠于众人而不与人争夺。

第六十三章

辩:有口才,会申辩。

积:积蓄,贮存。

老子在这里强调的是对道的把握(真知)和多闻(广博)的辩证关系,他认为,多闻并不能真正地明白道,而明白道的人也不一定依靠博闻来获得真知灼见。

文本解析

本章是《道德经》的最后一章,是全书的结束语。本章采用了格言警句的形式,前三句讲人生的主旨,后两句讲治世的要义。本章的格言,可以作为人类行为的最高准则,例如信实、讷言、专精、利民而不争。人生的最高境界是真、善、美的结合,而以真为核心。本章含有朴素的辩证法思想,是评判人类行为的道德标准。

小 结

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,先秦诸子、中国人的文化思想等没有不受老子影响的,被华夏先辈誉为万经之王。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。据元朝时的不完全统计,先秦以来,研老注老著作至元朝时就超过三千余种,具有代表性的不少于一千种。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著,都说明了《道德经》的巨大影响。

主要内容

“道”是浑全之朴,“众妙之门”。“道”生成了万物,又内涵于万物之中,“道”在物中,物在“道”中,万事万物殊途而同归,都通向了“道”。

“道”不只是有形的“物质”、思虑的“精神”、理性的“规律”,而是造成这一切的无形无象、至虚至灵的宇宙本根。“物质”、“精神”、“规律”皆是“道”的派生物。

《道德经》主要论述“道”与“德”:“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法;“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

老子的本意,是要教给人修道的方法,德是基础,道是德的升华。没有德的基础,为人处世、治家、治国,很可能都失败,就没有能力去“修道”。所以修“德”是为修道创造良好的外部环境,这可能也是人所共需的;修道者更需要拥有宁静的心境、超脱的人生,这也缺“德”不可。《道德经》德经部分,在经文中占了很大部分,这是修道的基础。

“道”是先天一炁[qì],混元无极,“道”是其大无外、其小无内、至简至易、至精至微、至玄至妙的自然之始祖、万殊之大宗,是造成宇宙万物的源头根本。

主题思想

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。

哲学上,“道”是天地万物之始之母,阴阳对立与统一是万物的本质体现,物极必反是万物演化的规律。伦理上,老子之道主张纯朴、无私、清静、谦让、贵柔、守弱、淡泊等因循自然的德性。政治上,老子主张对内无为而治,不生事扰民,对外和平共处,反对战争与暴力。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

这三个层面构成了《道德经》的主题,同时也使得《道德经》一书在结构上经由“物理至哲学至伦理至政治”的逻辑层层递进,由自然之道进入到伦理之德,最终归宿于对理想政治的设想与治理之道,也就是从自然秩序中找出通向理想社会秩序的光明正道。

文学特色

1.音韵之美

《道德经》句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。读之朗朗上口,易诵易记。体现了中国文字的音韵之美。如“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”(二章)、 “挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”(四章)、“其政闷闷,其民淳淳”(五十八章)。这些词句,不仅押韵,而且平仄相扣,有音韵美,也有旋律美。朗诵经文,是一种美的享受,在音韵之美中体味深刻的哲理。

2.讲究修辞

《道德经》的语言非常讲究艺术性,运用了多种修辞方式,使词句准确、鲜明、生动,富有说理性和感染力。如对偶

:“道,可道,非常道;名,可名,非常名”如排比:“五色,令人目盲;五音,令人耳聋;五味,令人口爽;还有比喻、设问反问等。如顶针:“人法地,地法天,天法道,道法自然”(二十五章)

文学特色

3.语言精辟

《道德经》语言极为精辟,是至理名言,形成诸多成语、格言、座右铭。如:“天长地久”(七章)、“上善若水”(八章)、“少私寡欲”(十九章)、“弱之胜强,柔之胜刚”(七十八章)、“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得”(四十六章)。

有的原句,今已演变为警句,广泛流传。如:“功成,名遂,身退”(九章),现为“功成身退”;“知其白,守其黑”(二十八章),现为“知白守黑”;“大巧若拙,大辩若讷”(四十五章),现演变出“大智若愚”;“天网恢恢,疏而不失”(七十三章),现为“天网恢恢,疏而不漏”;“知足之足,常足矣”(四十六章),现为“知足常乐”;“宠辱若惊”(十三章),现为“宠辱不惊”。

同课章节目录