14.1 故都的秋 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1 故都的秋 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 09:30:09 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

故都的秋

郁达夫

美学家说:“一片自然风景就是一个心灵的世界” 。

马未都《在京都酒店感受日本物哀文化》.mp4

日本的物哀美.mp4

“物哀” 原本是一个感叹词, 它可以用来表达任何一种情感, 就像我们汉语当中的“啊” 一样。

日本著名学者久松潜一认为, “物哀” 的性质应该划分为五种, 分别是感动、 调和、 优美、 情趣和哀愁, 并且他着重强调了哀愁这一部分。 由此看来,“物哀” 的本意并不是仅仅局限于“哀” 这个层面, 而是涵盖了喜怒哀乐诸相, 也可以理解为人的一生当中多样化的情感体验。

我每次端起汤碗来,就感到掌心里承载着汤汁的重量……人固然不能分辨碗底的幽暗里有些什么,但手里能感觉出汤汁缓缓摇动,碗边上渗着些微的油汗,由此可知从这里还在不断腾起水气。这水气使人在汤汁未送到唇边之前,已经朦胧预感到了香味。……这羊羹盛在漆器果盘里,其表面的色泽看起来明显地黯淡而深沉,同样唤起人的冥想。人将这种冰冷滑腻的东西含在嘴里的时候,感到室内的黑暗仿佛变成一个大糖块,在自己的舌尖上融化。

刚煮成的白米饭,一打开锅盖,猝然腾起一股热气,盛进黑色的容器,粒粒赛珍珠,银光闪亮,日本人见了,谁不感到米饭的珍贵。

——《阴翳礼赞》

今年秋天,我曾经为了选择赏月地点绞尽脑汁,考虑的结果,决定到石山寺去。八月十五前一天的报纸上登着这样的消息:石山寺明晚将在树林里安设扬声器,播放《月光曲》唱片,为赏月的客人助兴。我看到后,立即终止了石山之行。扬声器也是不祥之物。 ……所以,我把自家四面的挡雨窗全部敞开,黑暗中吊起一顶蚊帐躺在里头,我觉得这是纳凉的最好方法。

《阴翳礼赞》是日本文豪谷崎润一郎的随笔集。收录《阴翳礼赞》、《懒惰之说》、《恋爱及色情》、《厌客》、《旅行杂话》、《厕所种种》六篇随笔,是谷崎润一郎的随笔代表作。其中最广为人知的《阴翳礼赞》从“阴翳造就了东方建筑美”这一观点出发,衍生开来,探讨了东方建筑和文化的精妙之处。其他各篇也围绕东方和西方文化的差异,行文挥洒自如,旁征博引,妙趣横生,可以说建立了一个“谷崎式”的东方美学体系。

物哀美与《故都的秋》的联系

陈铎朗诵.mp4

说说最能体现物哀美的段落。概括每幅画面内容。

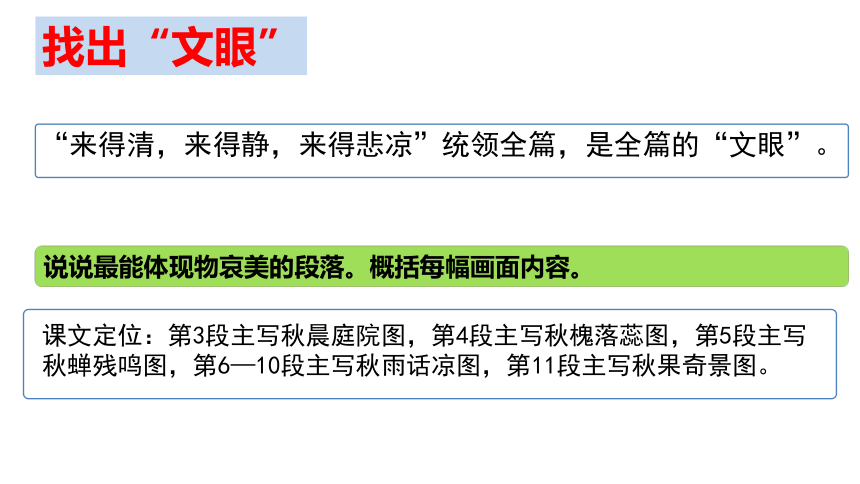

找出“文眼”

“来得清,来得静,来得悲凉”统领全篇,是全篇的“文眼”。

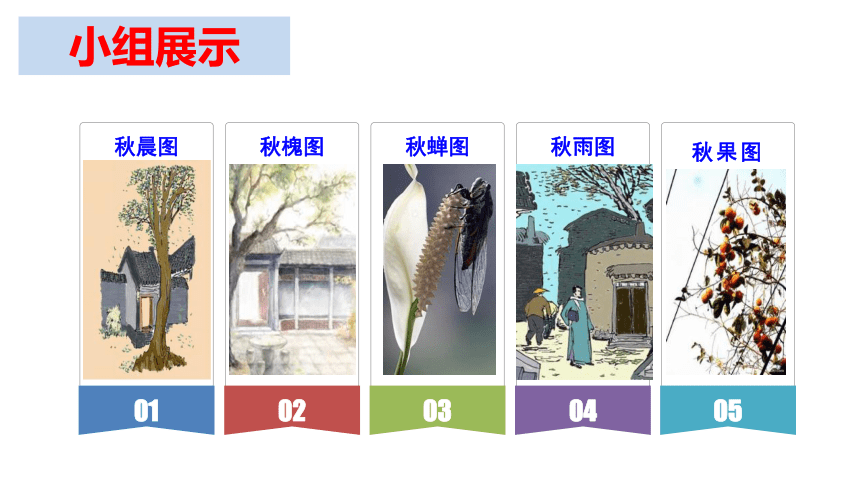

课文定位:第3段主写秋晨庭院图,第4段主写秋槐落蕊图,第5段主写秋蝉残鸣图,第6—10段主写秋雨话凉图,第11段主写秋果奇景图。

活动一: 作者选取五幅图来表现故都秋的特点,请从景物选取、景物特点、语言色彩和情感表达等方面鉴赏这些段落。

小组交流,分享展示。

秋晨图

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

秋果图

01

02

03

04

05

小组展示

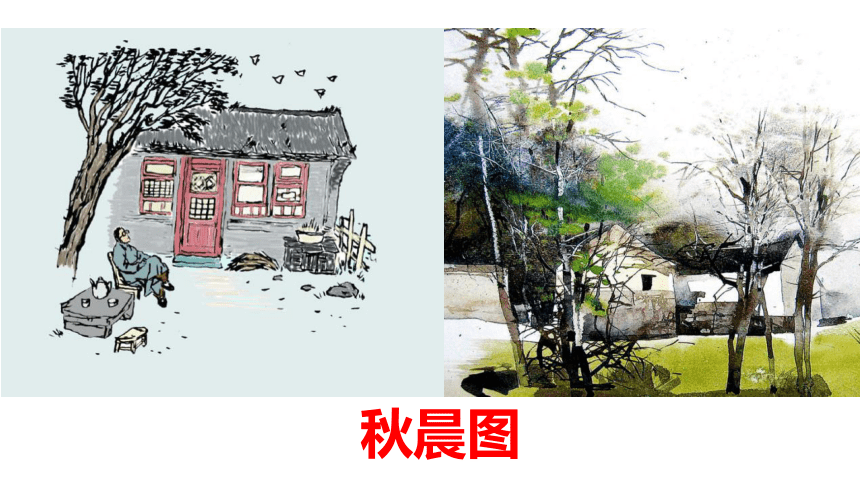

秋晨图

鸽声、日光:

牵牛花、草:

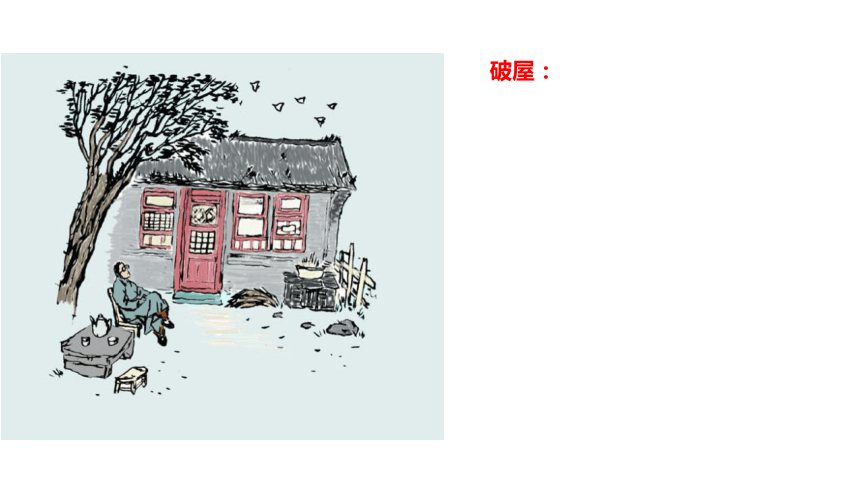

破屋:

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

都市闲人的叹天凉正好与作者心境的清、静、悲凉相契合,没有名姓的都市闲人是故都一道特有的风景线。他们的日常生活离不开遛鸟、古玩、字画,有着很深的艺术修养和高雅的生活情趣,其中对生活的领悟是别的城市的人所不能达到的。但也有一些是俗人,不一定有多少高雅的文化修养。而郁达夫先生在茫茫人海中能够听得到他们的微叹,听得到他们对时间流逝的惋惜,这充分反映出他极高的文人趣味。从小受到古诗词熏陶的作者,认为这平平仄仄的歧韵“来得正好”,正说明他是极喜欢这种清、静、悲凉的氛围和意境的。

“一阵秋雨一阵凉”与“一层秋雨一层凉”两句哪句好?

“层”字是平声,显得平和,更符合都市闲人缓慢悠闲的声调,带有京腔京味,而“阵”字则显得急促。

秋果图

作者抓住秋天枣树的特点,从形与色两方面突出北国清秋佳日是“全盛时期”的秋(“七、八月之交”),这时的枣是“淡绿微黄”,色调依然同作者的心境吻合。

哪些物哀美尤其具有中国特色?

古人所说的梧桐一叶而天下知秋

秋蝉

蝉,在文人墨客的笔下,常常被赋予特殊的色彩。“一闻愁意结,再闻乡心起。”在白居易的诗中,蝉是化不去的乡愁。“寒蝉凄切,对长亭晚。”在柳永的词中,蝉成了依依不舍的伤感的化身。“露重飞难进,风多响易沉。”在骆宾王那里,蝉成了自己高洁的象征。在本文中,郁达夫抓住蝉短暂生命的特点赋予了蝉悲凉的色彩。无处不在而又时断时续的蝉声,带给人的是生命将终的悲凉与愁苦。(悲凉)

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)灰土(灰色) 灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”

文人雅趣:

雅趣的特点是,不像俗趣那样偏重于外在的色彩和形状,而是侧重于内在的意味,这种趣味是不能自发地生成的,而是与古典文化的修养联系在一起的。没有一定的文化修养,没有高雅的心灵,可能是视而不见、感而不觉的。要欣赏出雅趣来,就得有一份超脱世俗的、恬淡的心情。要悠闲,姿态才雅得起来,才有趣味。更关键的是,雅趣的内涵是深沉的。

恬淡、悠闲与深沉从哪些地方可以感受出来呢?

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家深情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

活动二::郁达夫把悲凉、落寞当作美来表现,这是不是显得颓废呢?

把秋愁当作一种人生的悲苦来抒写。

2.郁达夫的秋天审美

秋天的悲凉、秋天带来的死亡本身就是美好的,作者沉浸其中,却并不是什么悲苦,而是一种人生的享受,感受秋的衰败和死亡是人生一种高雅的境界。但他的秋天同时又带上了平民气息。

1.中国文人悲秋的传统

活动三:本文多处使用排比,它们具有什么样的表达效果?请举例分析。

⑴特别地来得清,来得静,来得悲凉。

用排比手法,抒发了对北国之秋的赞美之情,情感强烈。

⑵比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

用了四句话,将南北之秋的特点悉数呈现,气势雄伟,情感强烈,音韵悠扬,富有韵味。

归纳排比的作用:恰当地运用排比能表达强烈奔放的感情,周密地说明复杂的事理,增强语言的气势和表达效果。

作者认为南国的秋与北国的秋最大的区别在哪个方面 作者在对比之中抒发了怎样的感情

南方的秋“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”除了第2段的对比,作者在结尾还用了一组对比:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,形象说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。黄酒之与白干,比喻南国秋味平淡,北国秋味浓烈。稀饭之与馍馍,比喻南国之秋味稀薄,北国之秋味厚实。鲈鱼之与大蟹,比喻南国之秋味柔软,北国之秋味刚强。黄犬之与骆驼,比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。语言含蓄隽永。

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~12段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(13~14段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

1、阅读《故都的秋》,读准下列生字的读音。

驯鸽( xùn ) 落蕊( ruǐ ) 细腻( nì )

颓废( tuí ) 橄榄( lǎn ) 椭圆( tuǒ )

平仄( zè ) 椽( chuán ) 浑浑噩噩( è )

检查预习

2、阅读《荷塘月色》 ,读准下列生字的读音。

煤屑路( xiè ) 幽僻( pì ) 踱着(duó )

蓊郁( wěng ) 弥望(mí ) 袅娜( niǎo nuó )

羞涩( sè ) 斑驳( bó ) 倩影( qiàn )

媛女( yuán ) 敛裾( jū ) 梵婀玲(fàn )

树梢( shāo ) 酣眠( hān ) 宛然(wǎn )

检查预习

故都的秋

郁达夫

美学家说:“一片自然风景就是一个心灵的世界” 。

马未都《在京都酒店感受日本物哀文化》.mp4

日本的物哀美.mp4

“物哀” 原本是一个感叹词, 它可以用来表达任何一种情感, 就像我们汉语当中的“啊” 一样。

日本著名学者久松潜一认为, “物哀” 的性质应该划分为五种, 分别是感动、 调和、 优美、 情趣和哀愁, 并且他着重强调了哀愁这一部分。 由此看来,“物哀” 的本意并不是仅仅局限于“哀” 这个层面, 而是涵盖了喜怒哀乐诸相, 也可以理解为人的一生当中多样化的情感体验。

我每次端起汤碗来,就感到掌心里承载着汤汁的重量……人固然不能分辨碗底的幽暗里有些什么,但手里能感觉出汤汁缓缓摇动,碗边上渗着些微的油汗,由此可知从这里还在不断腾起水气。这水气使人在汤汁未送到唇边之前,已经朦胧预感到了香味。……这羊羹盛在漆器果盘里,其表面的色泽看起来明显地黯淡而深沉,同样唤起人的冥想。人将这种冰冷滑腻的东西含在嘴里的时候,感到室内的黑暗仿佛变成一个大糖块,在自己的舌尖上融化。

刚煮成的白米饭,一打开锅盖,猝然腾起一股热气,盛进黑色的容器,粒粒赛珍珠,银光闪亮,日本人见了,谁不感到米饭的珍贵。

——《阴翳礼赞》

今年秋天,我曾经为了选择赏月地点绞尽脑汁,考虑的结果,决定到石山寺去。八月十五前一天的报纸上登着这样的消息:石山寺明晚将在树林里安设扬声器,播放《月光曲》唱片,为赏月的客人助兴。我看到后,立即终止了石山之行。扬声器也是不祥之物。 ……所以,我把自家四面的挡雨窗全部敞开,黑暗中吊起一顶蚊帐躺在里头,我觉得这是纳凉的最好方法。

《阴翳礼赞》是日本文豪谷崎润一郎的随笔集。收录《阴翳礼赞》、《懒惰之说》、《恋爱及色情》、《厌客》、《旅行杂话》、《厕所种种》六篇随笔,是谷崎润一郎的随笔代表作。其中最广为人知的《阴翳礼赞》从“阴翳造就了东方建筑美”这一观点出发,衍生开来,探讨了东方建筑和文化的精妙之处。其他各篇也围绕东方和西方文化的差异,行文挥洒自如,旁征博引,妙趣横生,可以说建立了一个“谷崎式”的东方美学体系。

物哀美与《故都的秋》的联系

陈铎朗诵.mp4

说说最能体现物哀美的段落。概括每幅画面内容。

找出“文眼”

“来得清,来得静,来得悲凉”统领全篇,是全篇的“文眼”。

课文定位:第3段主写秋晨庭院图,第4段主写秋槐落蕊图,第5段主写秋蝉残鸣图,第6—10段主写秋雨话凉图,第11段主写秋果奇景图。

活动一: 作者选取五幅图来表现故都秋的特点,请从景物选取、景物特点、语言色彩和情感表达等方面鉴赏这些段落。

小组交流,分享展示。

秋晨图

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

秋果图

01

02

03

04

05

小组展示

秋晨图

鸽声、日光:

牵牛花、草:

破屋:

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

都市闲人的叹天凉正好与作者心境的清、静、悲凉相契合,没有名姓的都市闲人是故都一道特有的风景线。他们的日常生活离不开遛鸟、古玩、字画,有着很深的艺术修养和高雅的生活情趣,其中对生活的领悟是别的城市的人所不能达到的。但也有一些是俗人,不一定有多少高雅的文化修养。而郁达夫先生在茫茫人海中能够听得到他们的微叹,听得到他们对时间流逝的惋惜,这充分反映出他极高的文人趣味。从小受到古诗词熏陶的作者,认为这平平仄仄的歧韵“来得正好”,正说明他是极喜欢这种清、静、悲凉的氛围和意境的。

“一阵秋雨一阵凉”与“一层秋雨一层凉”两句哪句好?

“层”字是平声,显得平和,更符合都市闲人缓慢悠闲的声调,带有京腔京味,而“阵”字则显得急促。

秋果图

作者抓住秋天枣树的特点,从形与色两方面突出北国清秋佳日是“全盛时期”的秋(“七、八月之交”),这时的枣是“淡绿微黄”,色调依然同作者的心境吻合。

哪些物哀美尤其具有中国特色?

古人所说的梧桐一叶而天下知秋

秋蝉

蝉,在文人墨客的笔下,常常被赋予特殊的色彩。“一闻愁意结,再闻乡心起。”在白居易的诗中,蝉是化不去的乡愁。“寒蝉凄切,对长亭晚。”在柳永的词中,蝉成了依依不舍的伤感的化身。“露重飞难进,风多响易沉。”在骆宾王那里,蝉成了自己高洁的象征。在本文中,郁达夫抓住蝉短暂生命的特点赋予了蝉悲凉的色彩。无处不在而又时断时续的蝉声,带给人的是生命将终的悲凉与愁苦。(悲凉)

“清、静、悲凉”的特点是通过什么手法体现的?

冷色调(清)

秋色:青天(蓝绿)蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)落蕊(灰白) 树影(暗灰)灰土(灰色) 灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

以动衬静(静)

秋声:“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声,“缓慢悠闲”的人声

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意

只能感出一点点极微细极柔软的触觉

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞

视觉、听觉、触觉多角度描写结合,加以主观感受的抒发,渲染出北国秋天的“清、静、悲凉”

文人雅趣:

雅趣的特点是,不像俗趣那样偏重于外在的色彩和形状,而是侧重于内在的意味,这种趣味是不能自发地生成的,而是与古典文化的修养联系在一起的。没有一定的文化修养,没有高雅的心灵,可能是视而不见、感而不觉的。要欣赏出雅趣来,就得有一份超脱世俗的、恬淡的心情。要悠闲,姿态才雅得起来,才有趣味。更关键的是,雅趣的内涵是深沉的。

恬淡、悠闲与深沉从哪些地方可以感受出来呢?

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家深情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

活动二::郁达夫把悲凉、落寞当作美来表现,这是不是显得颓废呢?

把秋愁当作一种人生的悲苦来抒写。

2.郁达夫的秋天审美

秋天的悲凉、秋天带来的死亡本身就是美好的,作者沉浸其中,却并不是什么悲苦,而是一种人生的享受,感受秋的衰败和死亡是人生一种高雅的境界。但他的秋天同时又带上了平民气息。

1.中国文人悲秋的传统

活动三:本文多处使用排比,它们具有什么样的表达效果?请举例分析。

⑴特别地来得清,来得静,来得悲凉。

用排比手法,抒发了对北国之秋的赞美之情,情感强烈。

⑵比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

用了四句话,将南北之秋的特点悉数呈现,气势雄伟,情感强烈,音韵悠扬,富有韵味。

归纳排比的作用:恰当地运用排比能表达强烈奔放的感情,周密地说明复杂的事理,增强语言的气势和表达效果。

作者认为南国的秋与北国的秋最大的区别在哪个方面 作者在对比之中抒发了怎样的感情

南方的秋“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”除了第2段的对比,作者在结尾还用了一组对比:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,形象说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。黄酒之与白干,比喻南国秋味平淡,北国秋味浓烈。稀饭之与馍馍,比喻南国之秋味稀薄,北国之秋味厚实。鲈鱼之与大蟹,比喻南国之秋味柔软,北国之秋味刚强。黄犬之与骆驼,比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。语言含蓄隽永。

故都的秋

总写(1~2段)

北国的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写(3~12段)

记叙

清晨静观

落蕊轻扫

秋蝉残鸣

秋雨话凉

佳日秋果

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写(13~14段)

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

向往

品味

赞美

眷恋

1、阅读《故都的秋》,读准下列生字的读音。

驯鸽( xùn ) 落蕊( ruǐ ) 细腻( nì )

颓废( tuí ) 橄榄( lǎn ) 椭圆( tuǒ )

平仄( zè ) 椽( chuán ) 浑浑噩噩( è )

检查预习

2、阅读《荷塘月色》 ,读准下列生字的读音。

煤屑路( xiè ) 幽僻( pì ) 踱着(duó )

蓊郁( wěng ) 弥望(mí ) 袅娜( niǎo nuó )

羞涩( sè ) 斑驳( bó ) 倩影( qiàn )

媛女( yuán ) 敛裾( jū ) 梵婀玲(fàn )

树梢( shāo ) 酣眠( hān ) 宛然(wǎn )

检查预习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读