江苏省常州市重点中学2022-2023学年高二下学期6月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省常州市重点中学2022-2023学年高二下学期6月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 47.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-25 15:46:49 | ||

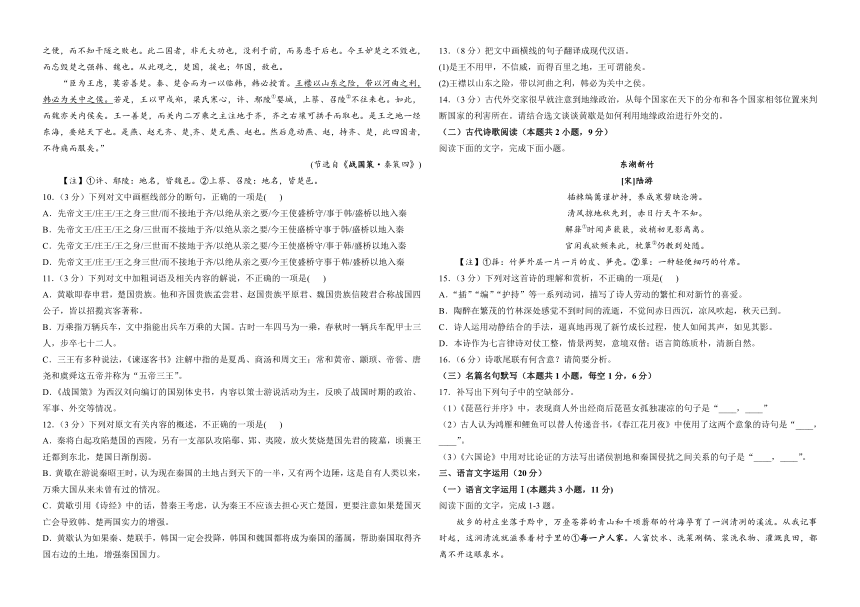

图片预览

文档简介

常州市重点中学2022-2023学年高二下学期6月月考

语文试题 2023.6

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

似乎在一夜之间,周围不少朋友都在讨论一款名为ChatatGPPT的人工智能聊天程序。有人用它即兴创作诗歌,有人试图用它设计小说大纲,还有程序员用它解决工作问题……根据多家媒体引述的调查结果,89%的美国大学生在用ChatGPT写作业这个数据恐怕是言过其实了,但至少说明该程序在解答问题方面具有显著优势。

人工智能聊天程序并不新鲜。比如,不少网络平台使用的人工智能客服。不过,很多人工智能客服带给人的感受实在一言难尽,机械重复的话术、“礼貌”而毫无信息增量的反馈等,都让人“想摔手机”。ChatGPT诞生及其给人留下的“惊艳”印象,未必是因为它使用了许多具有突破性的技术,而是它搜集了更多的素材,因此能够更加“聪明”地回答用户的提问。

对此,一些行业的从业者不乏“本领焦虑”。有人让ChatGPT写一篇时评,它洋洋洒洒写了几百字,用户评价称“虽然不算特别出彩,但也中规中矩”。有自媒体运营者试图让ChatGPT分析某国产车品牌能否打败国外竞品,结果程序输出了一篇有观点和简要论述的分析短文。对于一些大学课程的作业,ChatGPT也能“应对自如”。它的出现让人不得不承认:人工智能不仅能够回答“客观题”,还可以有模有样地回答一些“主观题”了。

但是,大可不必就此认定ChatGPT是某些行业的“终结者”。目前,机器对于各类问题的理解,并非真正的“理解”,而是基于海量素材的整理归纳。例如,有人用杜撰的学术概念“镜像等离子规范场”提问,结果发现人工智能不懂装懂地卖弄“学识”。而在回答一些社会问题时,尽管人工智能输出了看似结构完整的文章,但不少答案依然“驴唇不对马嘴”,或者充满了“正确而无用的废话”。

对于重复性的、记忆性的问题,人工智能确实越来越得心应手了。之所以大学生很快“爱上”这款程序,是因为大学里不少作业并不真正考查学生的创新能力,只要重复教科书中的现成理论,再加上一点网络上能搜到的案例即可。

人工智能看似“聪明”,实则只是无意识的表现。比如,比起创作一篇小说或写一篇原创散文,人工智能更容易成为一个“诗人”,这是因为诗歌在形式上更加抽象,也更容易通过组合不同词语实现模仿;还有人喜欢用人工智能作画,敲几个关键词,就能输出一幅基本功扎实的画作,但说实话,这些画充其量只是替代了某些“艺术工厂”的流水线式生产。

当然,这并不意味着人工智能对创造性工作来说一无是处。人工智能学者王咏刚就认为:“无论是AI对话、AI写文章还是AI作画,大规模预训练模型固有的非确定性、发散性、天马行空的特点,恰好可以成为激发人类灵感的好帮手。”人的灵感并非从天而降的,很多时候正是“站在巨人的肩膀上”,而人工智能背后的庞大数据库,可以扮演“巨人”角色,让创造者站得更高、看得更远。

(摘编自王钟的《看似无所不能,ChatGPT会不会成为行业“终结者”》,《中国青年报》2023年02月07日)

材料二:

ChatGPT是人工智能研究公司OpenAI研发的最新聊天机器人模型。现实生活中,各种应用软件里的机器人客服,以及苹果手机的Siri,国产智能音箱里的小度、小爱、天猫精灵等,广义上都是与ChatGPT类似的人工智能产品。它们能够通过理解人类语言与互动者进行对话,还能根据聊天上下文进行互动等。只不过,ChatGPT学习能力最强,“智慧”等级最高,能够回答人类提出的各种远超以往难度的复杂问题,致使其爆火全球。

ChatGPT在和全球网友互动中,有着各种令人吃惊的成绩。参加了美国高校的入学资格考试(SAT),成绩为中等学生水平;用《坎特伯雷故事集》风格改写了90年代热门歌曲《Baby GotBack》;用《老友记》主角口吻创作了剧本对白;构思了简短的侦探小说;简要阐释了经济学理论;给出了消除经济不平等的六点计划……ChatGPT甚至能够按照预设的道德准则,从“人类反馈中强化学习”,以此识别恶意信息并拒绝给出有效回答。

在某种意义上,ChatGPT越来越像一个“真实的人”。理论上,只要算力足够强大,ChatGPT与人类的互动越多,它就将“成长”越快。虽然大型语言模型无法像人类一样思考,但基于模型算法得出的答案,在传播理论的助推下,越来越具有迷惑性,也越来越真实。这意味着ChatGPT能够形成具备一定逻辑的“思考”结果,而基于这一能力,已经有很多人开始通过ChatGPT取巧逃避本应需要人类大脑思考而进行的工作。

巴黎政治大学已宣布,禁止使用ChatGPT等一切基于AI的工具,旨在防止学术欺诈和剽窃;外国专家表示ChatGPT将增加虚假信息风险;斯坦福团队推出DetectGPT,阻止学生用AI写作业。ChatGPT面世仅2个月,就已经影响到了人类社会。人们在畅想高科技的未来社会的同时,实际很难想象出下一代的人工智能交互产品能够发展并影响人类到何种地步。

让人工智能不断进化演变,最终能够像人类一样思考,本是这一科研领域的终极目标。只要时间足够长,人工智能必然能够发展具备科幻电影里所描绘的能力。但正如科幻电影里的人工智能总会超出人类控制一样,当前基于大数据学习和给定模型下的人工智能始终存在着近乎无解的“黑箱”弊端-人们无法理解算法背后的各种逻辑,以及在这些逻辑下运行程序将会对人造成的影响。

故而,虽然ChatGPT的出现并不令人意外,但还是让人类社会有点措手不及。可以预见的是,“真实的人”群体只会在未来社会中越来越多地出现,充当各种各样的角色。也因此,每每有更为先进的人工智能产品面世,人们都会想要从伦理、法律等多重角度审视。宏观层面对人工智能发展进行必要约束,已经在人类社会取得共识。这正说明,能够始终保持独立冷静思考的人类,最终将会把控住人工智能乃至科技发展的方向。基于这份清醒,人工智能的不断迭代发展就有望保持平衡,算法“黑箱”也最终有望破解。

(摘编自光明网评论员《ChatGPT会影响到人类社会吗》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.ChatGPT功能强大,火爆全球。多家媒体引述的调查结果表明,有接近百分之九十的大学生在用它写作业。

B.人工智能看似“聪明”,实际上只是无意识的表现,没有思考能力,只能机械地参与一些自动流水线式的生产过程。

C.作为一款更为先进的人工智能产品,ChatGPT不仅能与人类进行互动,还能够按照人类预设的道德准则加强学习,以此来识别恶意信息并拒绝给出有效回答。

D.始终保持独立冷静思考的人类,最终将会破解人工智能的算法“黑箱”,把控人工智能和科技发展的方向。

2.(3分)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.ChatGPT的诞生,给世人留下了深刻的印象,主要原因是它搜集了海量素材,能够更加灵活地回答用户的高难度问题。

B.一些大学课后作业可以用人工智能来“应对自如”地完成,这也给大学老师提出了警醒:以后老师布置的作业是不是要更有新意?

C.ChatGPT在算力足够强大的情况下,成长越快,与人类的互动越多,会越来越像一个“真实的人”。

D.随着人工智能技术的不断发展,人类社会可能会面临人工智能超出人类控制的危险,所以我们有必要采取一定的措施来规范和引导人工智能的发展。

3.(3分)根据材料内容,下列哪组职业未来有可能在很大程度上被ChatGPT取代( )

①媒体编辑 ②律师助理 ③会计师 ④客服 ⑤市场研究分析师 ⑥特种警察 ⑦艺术工作者 ⑧外科医生

A.①②④⑤⑥ B.②③④⑥⑦ C.②③④⑤⑧ D.①②③④⑤

4.(4分)两则材料在论证方法上主要有何相似之处?请结合文本具体说明。

5.(4分)近期,国内部分C刊发表声明:隐瞒ChatGPT使用情况将被退稿或撤稿。这种做法是否合理?请结合材料,谈谈你对这一事件的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

文本一:

写于悲痛中

茅 盾

十九日下午三时接到我妻由上海拍给我的急电,报告鲁迅先生逝世,促我速回上海,真如晴天霹雳!我不能相信!十月十日下午,我到上海大戏院去看苏联名片《杜勃洛斯基》,恰好遇着鲁迅先生和他夫人、孩子,我们坐在一处,谈了好多话。十日离十九日不过八天,我怎么能够相信会出了这样大的乱子!

然而电文上明明写着“周已故”,这“周”不是“大先生”还有哪个?不是他还有哪一个“周”能使我妻发急电来促我速归

然而我却因为痔疮发作,卧在床上动不得。我恨极了这一次忙里偷闲的旅行!我发了个回电。仍旧希望第二天早上能够勉强就道,夜里我躺在床上,回忆着十日和鲁迅先生在上海大戏院里的谈话,又回忆着十月二日(或三日)我和G君到鲁迅先生家里给他拍照那一个下午的谈话,又痛苦地猜想这“晴天霹雳”的来由。凭那两次最后的晤面,我不能相信鲁迅先生会突然于十九日逝世虽然和G君去访他那一次回来时,G君在车中对我说:“今天看见鲁迅的面色和精神比我意想中好些,可是他若不赶紧转地疗养,总是危险。”我又记起史沫特菜女士在八月初离上海去避署时,也对我说:“他此时虽然好得多了,可是靠不住,一定要转地疗养!他自己总说不要紧,可是患肺病的人自己常常是乐观的啊!”八月中自,鲁迅先生拣定了转地疗养的地点是日本镰仓。可是后来不来打了,夏天已过去了,九月中我去见他,他说大暑已过儿时时,或者到香港去换换空气。谁知道十月中自忽然这晴天霹雳!现在回想起来,我们若能把转地疗养这问题很早布置得妥当,则鲁迅先生不至f因有事实上的一些困难而迁延了这三个月的工夫,我们太不负责,我们这罪不能宽饶!我们太不中用了!

十九日一夜,在这样悲痛回忆中过去。二十日清晨,我跳起来决定乘早班船再转火车,可是将痛如割,刚走得一步便蹲下了!我太不中用!我没有法子瞻仰先生最后的遗容了!

“中国只有一个鲁迅,世界文化界也只有几个鲁迅,鲁迅是太可宝贵了!”——这是G君在十月二日和我去访鲁迅先生后回来时的话。但是,但是我们太不宝贵鲁迅了,我们没有用尽方法去和鲁迅的病魔斗争,我们只让他独自和病魔挣扎,我们甚至还添了他病中精神上的不快!作为中国人的我们,愧对那几位珍爱鲁迅先生的外国朋友!

(有删改)

文本二:

为了纪念鲁迅的六十生辰

茅盾

第一次见鲁迅先生,是一九二七年十月,那时我由武汉回上海,而鲁迅亦适由广州来。他租的屋,正和我同在一个弄堂。那时我行动不自由,他和老三到我寓中坐了一回,我却没有到他寓里去,因为知道他那边客多。

这以后,我长住上海,不再走动,所以和他见面的时候也多了。不过我所知道的关于他的私生活,亦不多。现在追忆起来,觉得有些事虽然未经人道及,但是大都牵涉到过去十年间文坛上的“故事”,此刻暂时不提起也好。此外,好像大家都已听说过,我如果再来写,亦殊嫌蛇足。无已,从他治病这方面说一件事吧。

今年是鲁迅先生的六十冥寿,如果我们是在替他做生日,该多么好!他五十岁生日那天,上海文艺界同仁曾在一个荷兰餐馆里为他祝寿。记得那天到会的外宾只有二三人。那时谁也不会想到(或感觉到)鲁迅先生活不过六十岁!

不但那时,在一力=五年如果有人说鲁迅不久于人世,那一定会被认为是“黑老鸦”。鲁迅自己从未说他身体不好,人家看他也认为好;他精神抖擞地战斗着。但在这一年十一月,有人“发见”了鲁迅身体实在不好。

记得是十一月七日(苏联“伟大十月革命社会主义革命节”)的前一天或后一天,上海苏联领事馆招待少数文化人到领事馆去看电影。中国人去的只有五六个,其中有鲁迅和他的夫人、公子。那晚上看了《夏伯阳》,鲁迅精神很好,吗了一两杯“伏特加”。史沫特莱喝得很多,几乎有点醉了;但在电影映完休息时,史沫特莱严肃地对鲁迅说:“我觉得你的身体很不好,你应该好好休养一下,到国外去休养。”

“我直觉到。我说不上你有什么病;可是我直觉,知道你的身体很不行!”

以为她醉了,打算撇开这个话题,然而史沫特莱很坚持,似乎马上要决定:何时开始治病,到何处去,等等。她立刻要得一个确定,并且再三说:“你到了外国,一样做文章,而且对于国际的影响更大!”

那晚上没有结论。但在回去的汽车中,史沫特莱又请鲁迅考虑她的建议,鲁迅也答应了。

过了一天,史沫特菜找我专谈这问题。总结她的意见:她认为鲁迅如不及时出国休养,则能否再活多少年很成问题。

鲁迅后来也同意了——虽然他说起史沫特菜的“直觉”时,总幽默地笑着。并且也谈到,在休养时间他有机会完成《中国文学史》的著作了。但在不再反对之中,鲁迅也表示了如果当真出国,问题却还多得很,终究还是不出去为好。

到那年年底,史沫特莱说是接洽已妥,具体地来谈怎样走、何时走的时候,鲁迅早已决定还是暂时不出去。有过几次的争论,但鲁迅之意不能回。鲁迅的意见:自己不觉得一定有致命之病,倘说是衰弱,则一二年的休养也未必有效,因为是年龄关系;再者即使在国外吃胖了,回来后一定立即要瘦.而且也许比没有出去时更瘦些;而且一旦出了国便做哑巴,也太气闷。

据我猜想,那时文坛上的纠纷,恐怕也是鲁迅不愿出国的一个原因;那时期有人在传播他要出国的消息.鲁迅听了很不高兴,曾经幽默地说:他们料我要走,我岂不走,使他们多些不舒服。

出国问题争论的最后结果:过了夏天再说。因为即使要出国,也得有准备,而他经手的事倘要结束一下,也不是一二个月可以完成的。

不幸一九三六年二月尾,鲁迅先生就卧病,这病迁延到了秋季,终于不救。

(有删改)

6.(3分)下列对两则文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏.不正确的一项是( )

A.得知鲁迅先生逝世的消息,“我”因痔疮发作,躺在床上动弹不得,但仍然希望第二天能赶回上海.表达了对鲁迅先生的无限敬仰。

B.“我”因不相信鲁迅先生会突然逝世,就回忆起最近与先生交往的几件事,从这几件事来看,鲁迅先生的突然逝世完全没有任何征兆。

C.“瞻仰”“冥寿”等词语的使用,不仅使得文章的语言典雅,也使文章显得庄重,从而有助于作者表达对鲁迅先生无尽的哀思。

D.鲁迅先生说起史沫特莱的“直觉”时总“幽默地笑着”,听了“很不高兴”的话也“幽默”地回复,体现了鲁迅先生幽默的性格。

7.(3分)关于文本二中写鲁迅先生“治病”的部分,下列说法正确的一项是( )

A.1935年.鲁迅先生从未说他身体不好,G君看他也认为好,他仍精神抖擞地战斗着。

B.史沫特莱酒后建议鲁迅先生到国外休养,鲁迅先生认为她醉了,对其建议不屑一顾。

C.鲁迅生后来对出国休养不再反对,但他表示出国还有很多问题,还是不出去为好。

D.鲁迅先生最终没出国休养,主要是因为他认为一旦出了国自己便做哑巴,也太气闷。

8.(6分)《写于悲痛中》一文情真意切,鲁迅先生逝世给“我”带来的“晴天霹雳”之感一再出现。“晴天霹雳”之感蕴含着“我”怎样的心理?请结合文本一简要分析。

9.(6分)文本二题为“为了纪念鲁迅的六十生辰”,作者却不惜笔墨详写鲁迅先生治病之事,这是否矛盾呢?请简要说明。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

顷襄王二十年,秦白起拔楚西陵,或拔鄢、郢、夷陵,烧先王之墓。王徙东北,保于陈城。楚遂削弱,为秦所轻。于是白起又将兵来伐。

楚人有黄歇者,游学博闻,襄王以为辩,故使于秦。说昭王曰:“天下莫强于秦、楚,今闻大王欲伐楚,此犹两虎点斗而驽犬受其弊,不如善楚。今大国之地半天下,有二垂,此从生民以来,万乘之地未尝有也。先帝文王庄王王之身三世而不接地于齐以绝从亲之要今王使盛桥守事于韩盛桥以地入秦。是王不用甲,不信威,而得百里之地,王可谓能矣。王若能持功守威,省攻伐之心而肥仁义之地,使无复后患,三王不足四,五伯不足六也。

“王若负人徒之众,仗兵甲之强,乘毁魏氏之威,而欲以力臣天下之主,臣恐有后患。《诗》云:‘靡不有初,鲜克有终。’此言始之易,终之难也。智氏见伐赵之利,而不知榆次之祸也;吴见伐齐之便,而不知干隧之败也。此二国者,非无大功也,没利于前,而易患于后也。今王妒楚之不毁也,而忘毁楚之强韩、魏也。从此观之,楚国,援也;邻国,敌也。

“臣为王虑,莫若善楚。秦、楚合而为一以临韩,韩必授首。王襟以山东之险,带以河曲之利,韩必为关中之侯。若是,王以甲戍郑,梁氏寒心,许、鄢陵①婴城,上蔡、召陵②不往来也。如此,而魏亦关内侯矣。王一善楚,而关内二万乘之主注地于齐,齐之右壤可拱手而取也。是王之地一经东海,要绝天下也。是燕、赵无齐、楚,齐、楚无燕、赵也。然后危动燕、赵,持齐、楚,此四国者,不待痛而服矣。”

(节选自《战国策·秦策四》)

【注】①许、鄢陵:地名,皆魏邑。②上蔡、召陵:地名,皆楚邑。

10.(3分)下列对文中画框线部分的断句,正确的一项是( )

A.先帝文王/庄王/王之身三世/而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守/事于韩/盛桥以地入秦

B.先帝文王/庄王/王之身/三世而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守事于韩/盛桥以地入秦

C.先帝文王/庄王/王之身/三世而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守/事于韩/盛桥以地入秦

D.先帝文王/庄王/王之身三世/而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守事于韩/盛桥以地入秦

11.(3分)下列对文中加粗词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.黄歇即春申君,楚国贵族。他和齐国贵族孟尝君、赵国贵族平原君、魏国贵族信陵君合称战国四公子,皆以招揽宾客著称。

B.万乘指万辆兵车,文中指能出兵车万乘的大国。古时一车四马为一乘,春秋时一辆兵车配甲士三人,步卒七十二人。

C.三王有多种说法,《谏逐客书》注解中指的是夏禹、商汤和周文王;常和黄帝、颛顼、帝喾、唐尧和虞舜这五帝并称为“五帝三王”。

D.《战国策》为西汉刘向编订的国别体史书,内容以策士游说活动为主,反映了战国时期的政治、军事、外交等情况。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦将白起攻陷楚国的西陵,另有一支部队攻陷鄢、郢、夷陵,放火焚烧楚国先君的陵墓,顷襄王迁都到东北,楚国日渐削弱。

B.黄歇在游说秦昭王时,认为现在秦国的土地占到天下的一半,又有两个边陲,这是自有人类以来,万乘大国从来未曾有过的情况。

C.黄歇引用《诗经》中的话,替秦王考虑,认为秦王不应该去担心灭亡楚国,更要注意如果楚国灭亡会导致韩、楚两国实力的增强。

D.黄歇认为如果秦、楚联手,韩国一定会投降,韩国和魏国都将成为秦国的藩属,帮助秦国取得齐国右边的土地,增强秦国国力。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)是王不用甲,不信威,而得百里之地,王可谓能矣。

(2)王襟以山东之险,带以河曲之利,韩必为关中之侯。

14.(3分)古代外交家很早就注意到地缘政治,从每个国家在天下的分布和各个国家相邻位置来判断国家的利害所在。请结合选文谈谈黄歇是如何利用地缘政治进行外交的。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

东湖新竹

[宋]陆游

插棘编篱谨护持,养成寒碧映沦漪。

清风掠地秋先到,赤日行天午不知。

解箨①时闻声簌簌,放梢初见影离离。

官闲我欲频来此,枕簟②仍教到处随。

【注】①箨:竹笋外层一片一片的皮、笋壳。②簟:一种轻便细巧的竹席。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“插”“编”“护持”等一系列动词,描写了诗人劳动的繁忙和对新竹的喜爱。

B.陶醉在繁茂的竹林深处感觉不到时间的流逝,不觉间赤日西沉,凉风吹起,秋天已到。

C.诗人运用动静结合的手法,逼真地再现了新竹成长过程,使人如闻其声,如见其影。

D.本诗作为七言律诗对仗工整,情景两契,意境双偕;语言简练质朴,清新自然。

16.(6分)诗歌尾联有何含意?请简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行并序》中,表现商人外出经商后琵琶女孤独凄凉的句子是“____,____”

(2)古人认为鸿雁和鲤鱼可以替人传递音书,《春江花月夜》中使用了这两个意象的诗句是“____,____”。

(3)《六国论》中用对比论证的方法写出诸侯割地和秦国侵扰之间关系的句子是“____,____”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

故乡的村庄坐落于黔中,万叠苍莽的青山和千顷蓊郁的竹海孕育了一涧清冽的溪流。从我记事时起,这涧清流就滋养着村子里的①每一户人家。人富饮水、洗菜涮锅、浆洗衣物、灌溉良田,都离不开这眼泉水。

早晨,太阳升起,阳光照在溪面,两岸有杨柳和抽了稳的芦苇,溪水中有菖蒲和开黄花的“水指甲”。三三两两的俊俏村姑相约着来到溪边,洗衣说笑,任由那此起彼伏的声声棒槌敲打着尘封已久的往事。

清溪冬暖夏凉,即便山洪暴发,流淌的水仍能够②像往常一样地清激透亮。溪里有细鳞鱼、石蚌、白虾等水生动物。一有闲暇,村里的小伙伴们就③三个一群五个一伙地去捞鱼捕虾、捉蚌摸蟹。在岁月的浸蚀和溪水的灌洗下,使得那美好的记忆反而更愈发清晰起来。

这涧清溪水质独特,用它推磨的豆腐细嫩雪白,用它泡的茶久放不会变味。方圆数十里的人家都到清溪来取水。经过溪边的人,总要掬一捧喝下,就图个神清气爽,烦忧全无。

山因水而多情,水因山而妩媚。之所以家乡的山水令漂泊在外的游子如此魂牵梦萦,正是因为无论岁月如何变迁,她始终默默地沉淀着时光、哺育着生命。

18.(3分)请将文中三处加粗部分改为意思贴近的成语。

19.(4分)请用生动的语言改写画框部分,以增强其画面感。要求展开想象,合理补充,使用至少两种修辞手法,不超过100个字。

20.(4分)文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

碘酒和碘伏是现在人们处理伤口时最常用的消毒液。碘酒和碘伏里面都带有“碘”字,许多人可能会认为, ① ?其实不然。虽然都是碘化物,但它们有着不同的溶剂,因此区别还是比较明显的。碘酒,还有另外一个名字叫作碘酊,它是碘与碘化钾溶于酒精和水的混合液,它利用了碘具有的强氧化性,起到杀菌消毒的作用。碘酒虽然有很好的消毒作用, ② ,它的腐蚀性和刺激性过大,不能用于黏膜和伤口的消毒。

为了 ③ ,人们在20世纪50年代发明了碘伏,也就是碘和表面活性剂的络合物,也叫络碘或络合碘。它是碘和聚乙烯吡咯烷酮在水溶液中形成的聚合物,由于不含酒精,碘伏涂抹在皮肤上刺激性要小很多,可以用于皮肤、黏膜和体腔等部位的消毒。家中常备一小瓶碘伏,用来消毒伤口的时候就不会觉得很疼了。碘伏的用途非常广泛,它不仅可以处理烫伤、烧伤、冻伤、刀伤,还可以在医生的指导下,治疗甲沟炎等真菌感染。

21.(3分)下列句子中的“另外”和文中画横线处的“另外”,用法相同的一项是( )

A.世界上的事,都是因人而异的。对你来说难于上青天的事,对另外一些人来说可能就会易如反掌。

B.后逐渐发展,风筝则有了另外的作用,人们放飞风筝不只是为了娱乐,更是寄托美好向往。

C.有声读书能记住的内容相对较少,另外,汉字同音字多,听书时如果产生误解,那意思就大不同了。

D.由于他刚才对有些问题阐述得不够详明,我另外又补充了几点意见,希望不会引起大家的疑惑。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平强调:“一个流动的中国,充满了繁荣发展的活力。”第七次全国人口普查数据显示,2020年,我国人户分离人口达到4.93亿人,约占总人口的35%,其中流动人口3.76亿人,比十年前增长近70%。当然,“流动的中国”中的。“流动”具有多重内涵,既包括人口的流动,也包括人口流动促成的观念流动,还包括互联网发展促成的信息流动……从交通、网络等基础设施的建设,到各类公共服务的完善和改进,流动起来的中国,拥有的是面向未来一往无前的强大势能。

流动的中国,充满了繁荣发展的活力。

请结合你的生活体验,写一篇评论,谈谈如何在“流动”中读懂中国的发展变化。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A项,范围失当,“大学生”前面应该还要加上“美国”一词。B项,肯否失当,材料二认为ChatGPTT能够形成具备一定逻辑的“思考”结果。D项,说法绝对,原文的表述是“有望破解”。

2.答案:C

解析:有意缺失,缺失原文中的“在某种意义上”“理论上”等重要信息。原文是“在某种意义上,ChatCPT越来越像一个真实的人。理论上,只要算力足够强大,ChatGPT与人类的互动越多,它就将“‘成长’越快”。此外,“成长越快,与人类的互动就越多”,条件与结果互为颠倒。

3.答案:D

解析:ChatGPT只是一款高级的人工智能聊天程序,在数据分析和程序化的会话方面很有优势;但无法替代“特种警察”“艺术工作者”“外科医生”等社会性、创造性要求比较高的职业。

4.答案:两则材料都运用了事例论证和对比论证的论证方法。

①事例论证。材料一在阐述ChatGPT的作用时一共列举了创作诗歌等4个事例,材料二在论述ChatGPT与网友互动的情况时则罗列参加入学资格考试等6个优秀事例。

②对比论证。在说明ChatGPT在解答问题方面具有显著优势时,材料一和材料二均将ChatGPT和一般的智能聊天程序进行了对比。

解析:由材料一“有人用它即兴创作诗歌,有人试图用它设计小说太纲,还有程序员用它解决工作问题……根据多家媒体引述的调查结果,89%的美国大学生在用ChatGPT写作业”;材料二“参加了美国高校的入学资格考试(SAT),成绩为中等学生水平;用《坎特伯雷故事集》风格改写了90年代热门歌曲《Baby Got Back》;用《老友记》主角口吻创作了剧本对白;构思了简短的侦探小说;简要阐释了经济学理论;给出了消除经济不平等的六点计划”可知,材料一在阐述ChatGPT的作用时一共列举了创作诗歌等4个事例,材料二在论ChatGPT与网友互动的情况时则罗列参加入学资格考试等6个优秀事例。由材料一“人工智能聊天程序并不新鲜。比如,不少网络平台使用的人工智能客服。不过,很多人工智能客服带给人的感受实在一言难尽,机械重复的话术、‘礼貌’而毫无信息增量的反馈等,都让人‘想摔手机’”。ChatGPT诞生及其给人留下的‘惊艳’印象,未必是因为它使用了许多具有突破性的技术,而是它搜集了更多的素材,因此能够更加“聪明地回答用户的提问”;材料二“现实生活中,各种应用软件里的机器人客服,以及苹果手机的Siri,国产智能音箱里的小度、小爱、天猫精灵等,广义上都是与ChatGPT类似的人工智能产品。它们能够通过理解人类语言与互动者进行对话,还能根据聊天上下文进行互动等。只不过,ChatGPT学习能力最强,‘智慧’等级最高,能够回答人类提出的各种远超以往难度的复杂问题,致使其爆火全球可知,在说明ChatGPT在解答问题方面具有显著优势时,材料一和材料二均将ChatGPT和一般的智能聊天程序进行了对比。

5.答案:(1)看法:合理。

(2)理由:①ChatGPT依托海量数据库信息存在,生成的文本有泄露信息的风险,也可能会导致侵权。②ChatGPT生成的文本有提供虚假信息的隐患,也会助长学术欺诈行为。③ChatGPT生成的文本不具有自己的思想和创新,很难构成受著作权法保护的作品。

解析:由原文“对于重复性的、记忆性的问题,人工智能确实越来越得心应手了。之所以大学生很快‘爱上’这款程序,是因为大学里不少作业并不真正考查学生的创新能力,只要重复教科书中的现成理论,再加上一点网络上能搜到的案例即可”可知,原因之三是ChatGPT生成的文本不具有自己的思想和创新,很难构成受著作权法保护的作品。学生如果回答不合理,从只是合理使用ChatGPT,如广泛搜寻海量信息,或者多角度对ChatGPT进行问询,给自己写文章提供一种思路启发等方面,并没有照搬它的成果这些角度回答,言之成理,也可酌情给分。

6.答案:B

解析:本题考查分析鉴赏文本相关内容和艺术特色的能力。“鲁迅先生的突然逝世完全没有任何征兆”不合文意。根据原文G君说的话“今天看见鲁迅的面色和精神比我意想中好些,可是他若不赶紧转地疗养,总是危险”和史沫特莱女士说的话“他此时虽然好得多了,可是靠不住,一定要转地疗养”,可知鲁迅先生的突然逝世是有征兆的。

7.答案:C

解析:本题考查理解分析文本特定内容的能力。A项,“G君看他也认为好”张冠李戴,原文是“不但那时,在一九三五年如果有人说鲁迅不久于人世,那一定会被认为是‘黑老鸦’。鲁迅自己从未说他身体不好,人家看他也认为好;他精神抖擞地战斗着”。B项,“鲁迅先生认为她醉了,对其建议不屑一顾”不合文意,根据原文“鲁迅以为她醉了,打算撇开这个话题……但在回去的汽车中,史沫特莱又请鲁迅考虑她的建议,鲁迅也答应了”可知。D项,“主要是因为他认为一旦出了国自己便做哑巴,也太气闷”分析不当,鲁迅先生最终没出国休养,有多方面的原因,原文没有明确主要原因是什么。

8.答案:①震惊。“我”收到妻子说鲁迅先生逝世的急电,感到震惊而不相信,因为八天前,“我”和先生一起看了电影,他还是好好的。②悲痛。“我”恨自己旅行在外而痔疮发作,卧床而不能速归,不能瞻仰先生的遗容;又痛苦地猜想这“晴天霹雳”的来由。③自责。史沫特莱女士在八月初就要求先生“转地疗养”,先生和我们都没有引起足够的重视,以致铸成大错,“我”非常自责,觉得“我们太不负责”“我们这罪不能宽饶”。

解析:本题考查理解文本内容并探究人物心理活动的能力。首先通读文本一,梳理有关内容;然后理解“我”的“晴天霹雳”之感,分析蕴含的心理;最后整合答案,分点作答。

9.答案:不矛盾。①详写鲁迅先生治病的事,体现了大家对先生的关心爱护,从侧面表现了先生的人格魅力;也表达了“我”对先生的突然逝世难以释怀,却又不得不面对事实。②详写鲁迅先生最终没有出国治病,因为他要结束经手的事“也不是一二个月可以完成的”,体现了他忘我工作的精神。③先生说起史沫特莱的“直觉”时总幽默地笑着,先生“曾经幽默地说:他们料我要走,我岂不走,使他们多些不舒服”,体现了先生幽默的性格和敢于斗争的精神。

解析:本题考查结合文本分析探究有关问题的能力。首先通读文本二,梳理写鲁迅先生治病之事的内容;然后结合文本,探讨作者不惜笔墨详写鲁迅先生治病之事的原因;最后整合答案,分点作答。

10.答案:B

解析:根据文意,“三世”是对前面的“文王、庄王、王之身”的总结,作“而不接地于齐”的主语,应在“三世”前断开,故排除A、D两项。结合前后句可知,“盛桥”是人名,“守事”是“奉行公事”的意思,其间不可断开,排除C项。

11.答案:C

解析:“《谏逐客书》注解中指的是夏禹、商汤和周文王”错。《谏逐客书》中的“三王”指夏禹、商汤和周武王。

12.答案:A

解析:“另有一支部队”错。原文“或拔鄢、郢、夷陵,烧先王之墓”的“或”在此处作副词,译为“又”;且根据原文第一段“于是白起又将兵来伐”可以推断,此处主语依旧是“白起”,并非“另有一支部队”。

13.答案:(1)这样大王既不用发动战争,也不用施威,就获得了百里的土地,大王可以说是有才能了。

(2)大王以崤山以东的险要地势为屏障,以黄河拐弯处的有利地形做环绕,韩国一定会成为(秦国的一个)关内侯。

解析:【文言译文】

顷襄王二十年,秦将白起攻陷楚国的西陵,又攻陷鄢、郢、夷陵,放火焚烧(楚国)先君的陵墓。顷襄王迁都于东北,在陈城以存社稷。楚国于是就日渐削弱,被秦国所轻视。在这种情况下白起又率军讨伐(楚国)。

楚国有个名叫黄歇的人,游学各地、见识广博,楚襄王认为他是辩才,于是派他出使秦国。(黄歇)游说秦昭王说:“天下诸侯没有比秦、楚强的,如今听说大王想要攻打楚国,这就像两虎相争而让驽笨的猎犬占了便宜,不如与楚国交好。如今秦国的土地占到天下的一半,又有(西面和北面)两个边陲,这是自有人类以来,万乘大国从来未曾有过的。自先帝孝文王、庄襄王以至大王三代,三代始终没有和齐国接壤,从而切断诸侯合纵抗秦的交通要道。现在大王派盛桥到韩国奉行公事,盛桥把他管辖的土地并入秦国。这样大王既不用发动战争,也不用施威,就获得了百里的土地,大王可以说是有才能了。大王倘能保持功绩、守住威严,收敛攻伐的野心并使国内的仁义更丰厚,使国家再没有后患,(这样一来,)三王不难成为四王,而五霸也不难变成六霸了。

“大王如果倚仗人力众多,依靠武力强大,乘着击败魏国的威势,想要用武力使天下的君主屈服,我担心会有后患。《诗经》说:‘凡事都有开始,却很少能够有始有终。’这说明了开始容易,结尾难(的道理)。智伯只看到攻打赵国的好处,却没有预见到榆次有杀身之祸;吴王发现攻打齐国有利可图,却没有料到在干遂的亡败。这两个国家,并不是没有大功,(由于他们都)贪图眼前的利益,而忽视以后的祸患。现在大王担心楚国不灭亡,却没有注意到楚国的覆灭会增强韩国、魏国(的实力)。以此来看,楚国,是秦国的友邦;邻国,是秦国的敌国。”

“臣为大王考虑,不如和楚国友好。秦、楚合为一家兵临韩境,韩国必然俯首称臣。大王以崤山以东的险要地势为屏障,以黄河拐弯处的有利地形做环绕,韩国一定会成为(秦国的一个)关内侯。如果这样,大王以精兵进逼郑地,魏国必然有所戒备,(如果)许、鄢陵两城环城自守,(楚国的)上蔡、召陵就会与魏国隔绝往来。这样一来,魏国也就成为秦的关内侯了。大王一旦与楚国修好,而韩、魏两个充当关内侯的万乘大国就会全力攻齐,齐国右方的土地就可以轻易得到。这样秦的土地从西海直达东海,横绝天下。从而使燕、赵失去齐、楚(的援助),齐、楚也失去了燕、赵(的支援)。这样以后威胁燕、赵,挟持齐、楚,(而)这四国,不待出兵攻打便会臣服(于秦)了。”

14.答案:①黄歇指出,从所处地理位置看,如果秦国灭掉楚国,将会增强韩魏的实力。②如果和楚国修好,将会使韩魏成为自己的关内侯,并可以经由韩、魏进而取得齐国的土地。③只有秦楚两个大国联合,秦国才有最大的利益,其他六国才会臣服秦。

解析:根据原文第三段“今王妒楚之不毁也……邻国,敌也”可概括出答案①;根据原文第四段“秦、楚合而为一以临韩……拱手而取也”可概括出答案②;根据原文第四段“是王之地一经东海……不待痛而服矣”可概括出答案③。

15.答案:B

解析:颔联不是为了表现时间流逝之快,而是通过想象,从侧面描写了新竹长大之后的高大茂密。“清风掠地秋先到”,通过“风”来反映竹梢的敏感和迎风摇曳的情景;“秋先到”三字,十分准确、生动,把“新竹”纤枝因风而动的特点形象地烘托出来。“赤日行天午不知”,通过“光”来反映它的绿荫萋萋、一片苍翠。

16.答案:①意为将来归乡闲居后,将会经常来到竹林中,带上自己的枕垫竹席,仰卧其间,纳凉消夏;②表现了诗人对竹子的喜爱之情和对优雅自在的生活的向往。

解析:尾联意为将来归乡闲居后,将会经常来到竹林中,带上自己的枕垫竹席,仰卧其间,纳凉消夏。“频”“到处随”表现了诗人对竹林的喜爱之情和热爱自然、融入自然的美好愿望。从诗人的写作意图来看,竹子象征着高尚的品质,故诗人对竹林的喜爱也表现出其对高洁品格的追求。评分标准:每点3分。

17.答案:

(1)去来江守空船,绕船明江寒。

(2)鸿雁光不度,潜跃成。

(3)奉之弥繁,侵之愈急。

18.答案:①家家户户 ②一如既往 ③三五成群

解析:本题考查正确使用成语的能力。第①处,与“每一户人家”意思贴近的成语是“家家户户”,填“千家万户”等亦可给分。第②处,与“像往常一样”意思贴近的成语是“一如既往”。第③处,与“三个一群五个一伙”意思贴近的成语是“三五成群”,如填“成群结队”,意思稍远,亦可给分。

19.答案:(示例)晨曦初绽,溪面流金溢彩,风情万种。两岸碧柳依依,一丛丛暗红的芦苇抽出醒目的穗子,恣意长成一阕阕迎风招展的小令;溪水暗香浮动,翠绿的菖蒲做然挺立,开满黄花的“水指甲”如少女般清纯秀美。

解析:本题考查语言表达之语体风格的能力。画波浪线部分语言风格平实,改写时,首先要理解内容,其次展开想象,补充画面,再考虑修辞手法的运用。示例中,“晨曦”“初绽”“流金溢彩”“恣意”“迎风招展”等词语生动典雅,“流金”“碧柳”“暗红”“翠绿”等颜色词语使用了色彩映衬的技巧,增强了画面感。“风情万种”“恣意”“做然”使用了比拟手法;“恣意长成一阕阕迎风招展的小令”“如少女般清纯秀美”使用了比喻手法。

20.答案:在岁月的浸润和溪水的濯洗下,那美好的记忆反而愈发清晰起来。

解析:本题考查辨析与修改病句的能力。“浸蚀”不合逻辑,“岁月的浸蚀”与后句“美好的记忆”矛盾,改“浸蚀”为“浸润”;滥用介词导致主语残缺,删去“在……下”或“使得”:“更”与“愈发”重复赘余,删去“更”。

21.答案:B

解析:本题考查学生正确理解词语含义的能力。文中画横线处的“另外”与 B项中的“另外”均为指示代词,指所说范围之外的事物。A.“另外”为指示代词,指所说范围之外的人;C.“另外”为连词,表示此外;D.“另外”为副词,表示在所说的范围之外。故选B。

22.答案:①它们是不是同一种药物呢;②但缺陷也比较明显;③克服碘酒的缺点

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。①处,此处是一个设问句,结合后面两句对碘酒和碘伏两者区别比较明显的说明,可以推断此处提问的是它们是否属于“同一种药物”,故该处可填“它们是不是同一种药物呢”之类的语句。②处,由前面“虽然有很好的消毒作用”的提示及后面陈述碘酒的缺点的内容可推知,此处应填写表达转折之意的句子,故可填“但缺陷也比较明显”之类的语句。③处,前面有目的介词“为了”,后面应填写作其宾语的短语,再结合后面对碘伏可以用于皮肤、黏膜等部位的消毒这一功用的介绍及上段最后谈到的碘酒“不能用于黏膜和伤口的消毒”,可推知该处应是说为了克服碘酒的缺点才发明的碘伏,故可填“克服碘酒的缺点”之类的语句。

23.答案:略

解析:【审题】本题属于任务驱动类作文,在解答本题时,需要认真审题,分解任务。“请结合你的生活体验”要求学生回归生活,避免内容的空泛;“写一篇评论”要求学生明确观点;“读懂中国的发展变化”要求学生定位准确,树立高度的文化自信,培养爱国情怀。在解读材料时,可将材料分成两层。第一层,主要谈及近年来人口流动的巨大规模,如材料强调的“其中流动人口3.76亿人,比十年前增长近70%”。第二层,主要谈及“流动”的多重内涵,即“流动”不仅包括人口的流动,也包括观念、信息等的流动,进一步拓展写作范围。在写作时,学生可分析促成人口流动的原因,如各类交通设施的完善,产业升级转型等,由此谈及中国的经济发展趋势。同时,学生也可以分析人口流动带来的观念变化,如对“外地人”“外来务工人员”的理解发生改变。当然,学生还可以聚焦于互联网的发展,分析大数据时代的信息流动,以及这种信息流动对经济、文化发展的影响。

【立意】①网络互联,数据共享,流动中国(信息流动);②坐着高铁看中国:跨越中国版图,领略中国之美(交通工具的流动);③“外地人”成为“新XX人”(观念的流动);等等。

语文试题 2023.6

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

似乎在一夜之间,周围不少朋友都在讨论一款名为ChatatGPPT的人工智能聊天程序。有人用它即兴创作诗歌,有人试图用它设计小说大纲,还有程序员用它解决工作问题……根据多家媒体引述的调查结果,89%的美国大学生在用ChatGPT写作业这个数据恐怕是言过其实了,但至少说明该程序在解答问题方面具有显著优势。

人工智能聊天程序并不新鲜。比如,不少网络平台使用的人工智能客服。不过,很多人工智能客服带给人的感受实在一言难尽,机械重复的话术、“礼貌”而毫无信息增量的反馈等,都让人“想摔手机”。ChatGPT诞生及其给人留下的“惊艳”印象,未必是因为它使用了许多具有突破性的技术,而是它搜集了更多的素材,因此能够更加“聪明”地回答用户的提问。

对此,一些行业的从业者不乏“本领焦虑”。有人让ChatGPT写一篇时评,它洋洋洒洒写了几百字,用户评价称“虽然不算特别出彩,但也中规中矩”。有自媒体运营者试图让ChatGPT分析某国产车品牌能否打败国外竞品,结果程序输出了一篇有观点和简要论述的分析短文。对于一些大学课程的作业,ChatGPT也能“应对自如”。它的出现让人不得不承认:人工智能不仅能够回答“客观题”,还可以有模有样地回答一些“主观题”了。

但是,大可不必就此认定ChatGPT是某些行业的“终结者”。目前,机器对于各类问题的理解,并非真正的“理解”,而是基于海量素材的整理归纳。例如,有人用杜撰的学术概念“镜像等离子规范场”提问,结果发现人工智能不懂装懂地卖弄“学识”。而在回答一些社会问题时,尽管人工智能输出了看似结构完整的文章,但不少答案依然“驴唇不对马嘴”,或者充满了“正确而无用的废话”。

对于重复性的、记忆性的问题,人工智能确实越来越得心应手了。之所以大学生很快“爱上”这款程序,是因为大学里不少作业并不真正考查学生的创新能力,只要重复教科书中的现成理论,再加上一点网络上能搜到的案例即可。

人工智能看似“聪明”,实则只是无意识的表现。比如,比起创作一篇小说或写一篇原创散文,人工智能更容易成为一个“诗人”,这是因为诗歌在形式上更加抽象,也更容易通过组合不同词语实现模仿;还有人喜欢用人工智能作画,敲几个关键词,就能输出一幅基本功扎实的画作,但说实话,这些画充其量只是替代了某些“艺术工厂”的流水线式生产。

当然,这并不意味着人工智能对创造性工作来说一无是处。人工智能学者王咏刚就认为:“无论是AI对话、AI写文章还是AI作画,大规模预训练模型固有的非确定性、发散性、天马行空的特点,恰好可以成为激发人类灵感的好帮手。”人的灵感并非从天而降的,很多时候正是“站在巨人的肩膀上”,而人工智能背后的庞大数据库,可以扮演“巨人”角色,让创造者站得更高、看得更远。

(摘编自王钟的《看似无所不能,ChatGPT会不会成为行业“终结者”》,《中国青年报》2023年02月07日)

材料二:

ChatGPT是人工智能研究公司OpenAI研发的最新聊天机器人模型。现实生活中,各种应用软件里的机器人客服,以及苹果手机的Siri,国产智能音箱里的小度、小爱、天猫精灵等,广义上都是与ChatGPT类似的人工智能产品。它们能够通过理解人类语言与互动者进行对话,还能根据聊天上下文进行互动等。只不过,ChatGPT学习能力最强,“智慧”等级最高,能够回答人类提出的各种远超以往难度的复杂问题,致使其爆火全球。

ChatGPT在和全球网友互动中,有着各种令人吃惊的成绩。参加了美国高校的入学资格考试(SAT),成绩为中等学生水平;用《坎特伯雷故事集》风格改写了90年代热门歌曲《Baby GotBack》;用《老友记》主角口吻创作了剧本对白;构思了简短的侦探小说;简要阐释了经济学理论;给出了消除经济不平等的六点计划……ChatGPT甚至能够按照预设的道德准则,从“人类反馈中强化学习”,以此识别恶意信息并拒绝给出有效回答。

在某种意义上,ChatGPT越来越像一个“真实的人”。理论上,只要算力足够强大,ChatGPT与人类的互动越多,它就将“成长”越快。虽然大型语言模型无法像人类一样思考,但基于模型算法得出的答案,在传播理论的助推下,越来越具有迷惑性,也越来越真实。这意味着ChatGPT能够形成具备一定逻辑的“思考”结果,而基于这一能力,已经有很多人开始通过ChatGPT取巧逃避本应需要人类大脑思考而进行的工作。

巴黎政治大学已宣布,禁止使用ChatGPT等一切基于AI的工具,旨在防止学术欺诈和剽窃;外国专家表示ChatGPT将增加虚假信息风险;斯坦福团队推出DetectGPT,阻止学生用AI写作业。ChatGPT面世仅2个月,就已经影响到了人类社会。人们在畅想高科技的未来社会的同时,实际很难想象出下一代的人工智能交互产品能够发展并影响人类到何种地步。

让人工智能不断进化演变,最终能够像人类一样思考,本是这一科研领域的终极目标。只要时间足够长,人工智能必然能够发展具备科幻电影里所描绘的能力。但正如科幻电影里的人工智能总会超出人类控制一样,当前基于大数据学习和给定模型下的人工智能始终存在着近乎无解的“黑箱”弊端-人们无法理解算法背后的各种逻辑,以及在这些逻辑下运行程序将会对人造成的影响。

故而,虽然ChatGPT的出现并不令人意外,但还是让人类社会有点措手不及。可以预见的是,“真实的人”群体只会在未来社会中越来越多地出现,充当各种各样的角色。也因此,每每有更为先进的人工智能产品面世,人们都会想要从伦理、法律等多重角度审视。宏观层面对人工智能发展进行必要约束,已经在人类社会取得共识。这正说明,能够始终保持独立冷静思考的人类,最终将会把控住人工智能乃至科技发展的方向。基于这份清醒,人工智能的不断迭代发展就有望保持平衡,算法“黑箱”也最终有望破解。

(摘编自光明网评论员《ChatGPT会影响到人类社会吗》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.ChatGPT功能强大,火爆全球。多家媒体引述的调查结果表明,有接近百分之九十的大学生在用它写作业。

B.人工智能看似“聪明”,实际上只是无意识的表现,没有思考能力,只能机械地参与一些自动流水线式的生产过程。

C.作为一款更为先进的人工智能产品,ChatGPT不仅能与人类进行互动,还能够按照人类预设的道德准则加强学习,以此来识别恶意信息并拒绝给出有效回答。

D.始终保持独立冷静思考的人类,最终将会破解人工智能的算法“黑箱”,把控人工智能和科技发展的方向。

2.(3分)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.ChatGPT的诞生,给世人留下了深刻的印象,主要原因是它搜集了海量素材,能够更加灵活地回答用户的高难度问题。

B.一些大学课后作业可以用人工智能来“应对自如”地完成,这也给大学老师提出了警醒:以后老师布置的作业是不是要更有新意?

C.ChatGPT在算力足够强大的情况下,成长越快,与人类的互动越多,会越来越像一个“真实的人”。

D.随着人工智能技术的不断发展,人类社会可能会面临人工智能超出人类控制的危险,所以我们有必要采取一定的措施来规范和引导人工智能的发展。

3.(3分)根据材料内容,下列哪组职业未来有可能在很大程度上被ChatGPT取代( )

①媒体编辑 ②律师助理 ③会计师 ④客服 ⑤市场研究分析师 ⑥特种警察 ⑦艺术工作者 ⑧外科医生

A.①②④⑤⑥ B.②③④⑥⑦ C.②③④⑤⑧ D.①②③④⑤

4.(4分)两则材料在论证方法上主要有何相似之处?请结合文本具体说明。

5.(4分)近期,国内部分C刊发表声明:隐瞒ChatGPT使用情况将被退稿或撤稿。这种做法是否合理?请结合材料,谈谈你对这一事件的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下列小题。

文本一:

写于悲痛中

茅 盾

十九日下午三时接到我妻由上海拍给我的急电,报告鲁迅先生逝世,促我速回上海,真如晴天霹雳!我不能相信!十月十日下午,我到上海大戏院去看苏联名片《杜勃洛斯基》,恰好遇着鲁迅先生和他夫人、孩子,我们坐在一处,谈了好多话。十日离十九日不过八天,我怎么能够相信会出了这样大的乱子!

然而电文上明明写着“周已故”,这“周”不是“大先生”还有哪个?不是他还有哪一个“周”能使我妻发急电来促我速归

然而我却因为痔疮发作,卧在床上动不得。我恨极了这一次忙里偷闲的旅行!我发了个回电。仍旧希望第二天早上能够勉强就道,夜里我躺在床上,回忆着十日和鲁迅先生在上海大戏院里的谈话,又回忆着十月二日(或三日)我和G君到鲁迅先生家里给他拍照那一个下午的谈话,又痛苦地猜想这“晴天霹雳”的来由。凭那两次最后的晤面,我不能相信鲁迅先生会突然于十九日逝世虽然和G君去访他那一次回来时,G君在车中对我说:“今天看见鲁迅的面色和精神比我意想中好些,可是他若不赶紧转地疗养,总是危险。”我又记起史沫特菜女士在八月初离上海去避署时,也对我说:“他此时虽然好得多了,可是靠不住,一定要转地疗养!他自己总说不要紧,可是患肺病的人自己常常是乐观的啊!”八月中自,鲁迅先生拣定了转地疗养的地点是日本镰仓。可是后来不来打了,夏天已过去了,九月中我去见他,他说大暑已过儿时时,或者到香港去换换空气。谁知道十月中自忽然这晴天霹雳!现在回想起来,我们若能把转地疗养这问题很早布置得妥当,则鲁迅先生不至f因有事实上的一些困难而迁延了这三个月的工夫,我们太不负责,我们这罪不能宽饶!我们太不中用了!

十九日一夜,在这样悲痛回忆中过去。二十日清晨,我跳起来决定乘早班船再转火车,可是将痛如割,刚走得一步便蹲下了!我太不中用!我没有法子瞻仰先生最后的遗容了!

“中国只有一个鲁迅,世界文化界也只有几个鲁迅,鲁迅是太可宝贵了!”——这是G君在十月二日和我去访鲁迅先生后回来时的话。但是,但是我们太不宝贵鲁迅了,我们没有用尽方法去和鲁迅的病魔斗争,我们只让他独自和病魔挣扎,我们甚至还添了他病中精神上的不快!作为中国人的我们,愧对那几位珍爱鲁迅先生的外国朋友!

(有删改)

文本二:

为了纪念鲁迅的六十生辰

茅盾

第一次见鲁迅先生,是一九二七年十月,那时我由武汉回上海,而鲁迅亦适由广州来。他租的屋,正和我同在一个弄堂。那时我行动不自由,他和老三到我寓中坐了一回,我却没有到他寓里去,因为知道他那边客多。

这以后,我长住上海,不再走动,所以和他见面的时候也多了。不过我所知道的关于他的私生活,亦不多。现在追忆起来,觉得有些事虽然未经人道及,但是大都牵涉到过去十年间文坛上的“故事”,此刻暂时不提起也好。此外,好像大家都已听说过,我如果再来写,亦殊嫌蛇足。无已,从他治病这方面说一件事吧。

今年是鲁迅先生的六十冥寿,如果我们是在替他做生日,该多么好!他五十岁生日那天,上海文艺界同仁曾在一个荷兰餐馆里为他祝寿。记得那天到会的外宾只有二三人。那时谁也不会想到(或感觉到)鲁迅先生活不过六十岁!

不但那时,在一力=五年如果有人说鲁迅不久于人世,那一定会被认为是“黑老鸦”。鲁迅自己从未说他身体不好,人家看他也认为好;他精神抖擞地战斗着。但在这一年十一月,有人“发见”了鲁迅身体实在不好。

记得是十一月七日(苏联“伟大十月革命社会主义革命节”)的前一天或后一天,上海苏联领事馆招待少数文化人到领事馆去看电影。中国人去的只有五六个,其中有鲁迅和他的夫人、公子。那晚上看了《夏伯阳》,鲁迅精神很好,吗了一两杯“伏特加”。史沫特莱喝得很多,几乎有点醉了;但在电影映完休息时,史沫特莱严肃地对鲁迅说:“我觉得你的身体很不好,你应该好好休养一下,到国外去休养。”

“我直觉到。我说不上你有什么病;可是我直觉,知道你的身体很不行!”

以为她醉了,打算撇开这个话题,然而史沫特莱很坚持,似乎马上要决定:何时开始治病,到何处去,等等。她立刻要得一个确定,并且再三说:“你到了外国,一样做文章,而且对于国际的影响更大!”

那晚上没有结论。但在回去的汽车中,史沫特莱又请鲁迅考虑她的建议,鲁迅也答应了。

过了一天,史沫特菜找我专谈这问题。总结她的意见:她认为鲁迅如不及时出国休养,则能否再活多少年很成问题。

鲁迅后来也同意了——虽然他说起史沫特菜的“直觉”时,总幽默地笑着。并且也谈到,在休养时间他有机会完成《中国文学史》的著作了。但在不再反对之中,鲁迅也表示了如果当真出国,问题却还多得很,终究还是不出去为好。

到那年年底,史沫特莱说是接洽已妥,具体地来谈怎样走、何时走的时候,鲁迅早已决定还是暂时不出去。有过几次的争论,但鲁迅之意不能回。鲁迅的意见:自己不觉得一定有致命之病,倘说是衰弱,则一二年的休养也未必有效,因为是年龄关系;再者即使在国外吃胖了,回来后一定立即要瘦.而且也许比没有出去时更瘦些;而且一旦出了国便做哑巴,也太气闷。

据我猜想,那时文坛上的纠纷,恐怕也是鲁迅不愿出国的一个原因;那时期有人在传播他要出国的消息.鲁迅听了很不高兴,曾经幽默地说:他们料我要走,我岂不走,使他们多些不舒服。

出国问题争论的最后结果:过了夏天再说。因为即使要出国,也得有准备,而他经手的事倘要结束一下,也不是一二个月可以完成的。

不幸一九三六年二月尾,鲁迅先生就卧病,这病迁延到了秋季,终于不救。

(有删改)

6.(3分)下列对两则文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏.不正确的一项是( )

A.得知鲁迅先生逝世的消息,“我”因痔疮发作,躺在床上动弹不得,但仍然希望第二天能赶回上海.表达了对鲁迅先生的无限敬仰。

B.“我”因不相信鲁迅先生会突然逝世,就回忆起最近与先生交往的几件事,从这几件事来看,鲁迅先生的突然逝世完全没有任何征兆。

C.“瞻仰”“冥寿”等词语的使用,不仅使得文章的语言典雅,也使文章显得庄重,从而有助于作者表达对鲁迅先生无尽的哀思。

D.鲁迅先生说起史沫特莱的“直觉”时总“幽默地笑着”,听了“很不高兴”的话也“幽默”地回复,体现了鲁迅先生幽默的性格。

7.(3分)关于文本二中写鲁迅先生“治病”的部分,下列说法正确的一项是( )

A.1935年.鲁迅先生从未说他身体不好,G君看他也认为好,他仍精神抖擞地战斗着。

B.史沫特莱酒后建议鲁迅先生到国外休养,鲁迅先生认为她醉了,对其建议不屑一顾。

C.鲁迅生后来对出国休养不再反对,但他表示出国还有很多问题,还是不出去为好。

D.鲁迅先生最终没出国休养,主要是因为他认为一旦出了国自己便做哑巴,也太气闷。

8.(6分)《写于悲痛中》一文情真意切,鲁迅先生逝世给“我”带来的“晴天霹雳”之感一再出现。“晴天霹雳”之感蕴含着“我”怎样的心理?请结合文本一简要分析。

9.(6分)文本二题为“为了纪念鲁迅的六十生辰”,作者却不惜笔墨详写鲁迅先生治病之事,这是否矛盾呢?请简要说明。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

顷襄王二十年,秦白起拔楚西陵,或拔鄢、郢、夷陵,烧先王之墓。王徙东北,保于陈城。楚遂削弱,为秦所轻。于是白起又将兵来伐。

楚人有黄歇者,游学博闻,襄王以为辩,故使于秦。说昭王曰:“天下莫强于秦、楚,今闻大王欲伐楚,此犹两虎点斗而驽犬受其弊,不如善楚。今大国之地半天下,有二垂,此从生民以来,万乘之地未尝有也。先帝文王庄王王之身三世而不接地于齐以绝从亲之要今王使盛桥守事于韩盛桥以地入秦。是王不用甲,不信威,而得百里之地,王可谓能矣。王若能持功守威,省攻伐之心而肥仁义之地,使无复后患,三王不足四,五伯不足六也。

“王若负人徒之众,仗兵甲之强,乘毁魏氏之威,而欲以力臣天下之主,臣恐有后患。《诗》云:‘靡不有初,鲜克有终。’此言始之易,终之难也。智氏见伐赵之利,而不知榆次之祸也;吴见伐齐之便,而不知干隧之败也。此二国者,非无大功也,没利于前,而易患于后也。今王妒楚之不毁也,而忘毁楚之强韩、魏也。从此观之,楚国,援也;邻国,敌也。

“臣为王虑,莫若善楚。秦、楚合而为一以临韩,韩必授首。王襟以山东之险,带以河曲之利,韩必为关中之侯。若是,王以甲戍郑,梁氏寒心,许、鄢陵①婴城,上蔡、召陵②不往来也。如此,而魏亦关内侯矣。王一善楚,而关内二万乘之主注地于齐,齐之右壤可拱手而取也。是王之地一经东海,要绝天下也。是燕、赵无齐、楚,齐、楚无燕、赵也。然后危动燕、赵,持齐、楚,此四国者,不待痛而服矣。”

(节选自《战国策·秦策四》)

【注】①许、鄢陵:地名,皆魏邑。②上蔡、召陵:地名,皆楚邑。

10.(3分)下列对文中画框线部分的断句,正确的一项是( )

A.先帝文王/庄王/王之身三世/而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守/事于韩/盛桥以地入秦

B.先帝文王/庄王/王之身/三世而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守事于韩/盛桥以地入秦

C.先帝文王/庄王/王之身/三世而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守/事于韩/盛桥以地入秦

D.先帝文王/庄王/王之身三世/而不接地于齐/以绝从亲之要/今王使盛桥守事于韩/盛桥以地入秦

11.(3分)下列对文中加粗词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.黄歇即春申君,楚国贵族。他和齐国贵族孟尝君、赵国贵族平原君、魏国贵族信陵君合称战国四公子,皆以招揽宾客著称。

B.万乘指万辆兵车,文中指能出兵车万乘的大国。古时一车四马为一乘,春秋时一辆兵车配甲士三人,步卒七十二人。

C.三王有多种说法,《谏逐客书》注解中指的是夏禹、商汤和周文王;常和黄帝、颛顼、帝喾、唐尧和虞舜这五帝并称为“五帝三王”。

D.《战国策》为西汉刘向编订的国别体史书,内容以策士游说活动为主,反映了战国时期的政治、军事、外交等情况。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.秦将白起攻陷楚国的西陵,另有一支部队攻陷鄢、郢、夷陵,放火焚烧楚国先君的陵墓,顷襄王迁都到东北,楚国日渐削弱。

B.黄歇在游说秦昭王时,认为现在秦国的土地占到天下的一半,又有两个边陲,这是自有人类以来,万乘大国从来未曾有过的情况。

C.黄歇引用《诗经》中的话,替秦王考虑,认为秦王不应该去担心灭亡楚国,更要注意如果楚国灭亡会导致韩、楚两国实力的增强。

D.黄歇认为如果秦、楚联手,韩国一定会投降,韩国和魏国都将成为秦国的藩属,帮助秦国取得齐国右边的土地,增强秦国国力。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)是王不用甲,不信威,而得百里之地,王可谓能矣。

(2)王襟以山东之险,带以河曲之利,韩必为关中之侯。

14.(3分)古代外交家很早就注意到地缘政治,从每个国家在天下的分布和各个国家相邻位置来判断国家的利害所在。请结合选文谈谈黄歇是如何利用地缘政治进行外交的。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

东湖新竹

[宋]陆游

插棘编篱谨护持,养成寒碧映沦漪。

清风掠地秋先到,赤日行天午不知。

解箨①时闻声簌簌,放梢初见影离离。

官闲我欲频来此,枕簟②仍教到处随。

【注】①箨:竹笋外层一片一片的皮、笋壳。②簟:一种轻便细巧的竹席。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“插”“编”“护持”等一系列动词,描写了诗人劳动的繁忙和对新竹的喜爱。

B.陶醉在繁茂的竹林深处感觉不到时间的流逝,不觉间赤日西沉,凉风吹起,秋天已到。

C.诗人运用动静结合的手法,逼真地再现了新竹成长过程,使人如闻其声,如见其影。

D.本诗作为七言律诗对仗工整,情景两契,意境双偕;语言简练质朴,清新自然。

16.(6分)诗歌尾联有何含意?请简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行并序》中,表现商人外出经商后琵琶女孤独凄凉的句子是“____,____”

(2)古人认为鸿雁和鲤鱼可以替人传递音书,《春江花月夜》中使用了这两个意象的诗句是“____,____”。

(3)《六国论》中用对比论证的方法写出诸侯割地和秦国侵扰之间关系的句子是“____,____”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

故乡的村庄坐落于黔中,万叠苍莽的青山和千顷蓊郁的竹海孕育了一涧清冽的溪流。从我记事时起,这涧清流就滋养着村子里的①每一户人家。人富饮水、洗菜涮锅、浆洗衣物、灌溉良田,都离不开这眼泉水。

早晨,太阳升起,阳光照在溪面,两岸有杨柳和抽了稳的芦苇,溪水中有菖蒲和开黄花的“水指甲”。三三两两的俊俏村姑相约着来到溪边,洗衣说笑,任由那此起彼伏的声声棒槌敲打着尘封已久的往事。

清溪冬暖夏凉,即便山洪暴发,流淌的水仍能够②像往常一样地清激透亮。溪里有细鳞鱼、石蚌、白虾等水生动物。一有闲暇,村里的小伙伴们就③三个一群五个一伙地去捞鱼捕虾、捉蚌摸蟹。在岁月的浸蚀和溪水的灌洗下,使得那美好的记忆反而更愈发清晰起来。

这涧清溪水质独特,用它推磨的豆腐细嫩雪白,用它泡的茶久放不会变味。方圆数十里的人家都到清溪来取水。经过溪边的人,总要掬一捧喝下,就图个神清气爽,烦忧全无。

山因水而多情,水因山而妩媚。之所以家乡的山水令漂泊在外的游子如此魂牵梦萦,正是因为无论岁月如何变迁,她始终默默地沉淀着时光、哺育着生命。

18.(3分)请将文中三处加粗部分改为意思贴近的成语。

19.(4分)请用生动的语言改写画框部分,以增强其画面感。要求展开想象,合理补充,使用至少两种修辞手法,不超过100个字。

20.(4分)文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

碘酒和碘伏是现在人们处理伤口时最常用的消毒液。碘酒和碘伏里面都带有“碘”字,许多人可能会认为, ① ?其实不然。虽然都是碘化物,但它们有着不同的溶剂,因此区别还是比较明显的。碘酒,还有另外一个名字叫作碘酊,它是碘与碘化钾溶于酒精和水的混合液,它利用了碘具有的强氧化性,起到杀菌消毒的作用。碘酒虽然有很好的消毒作用, ② ,它的腐蚀性和刺激性过大,不能用于黏膜和伤口的消毒。

为了 ③ ,人们在20世纪50年代发明了碘伏,也就是碘和表面活性剂的络合物,也叫络碘或络合碘。它是碘和聚乙烯吡咯烷酮在水溶液中形成的聚合物,由于不含酒精,碘伏涂抹在皮肤上刺激性要小很多,可以用于皮肤、黏膜和体腔等部位的消毒。家中常备一小瓶碘伏,用来消毒伤口的时候就不会觉得很疼了。碘伏的用途非常广泛,它不仅可以处理烫伤、烧伤、冻伤、刀伤,还可以在医生的指导下,治疗甲沟炎等真菌感染。

21.(3分)下列句子中的“另外”和文中画横线处的“另外”,用法相同的一项是( )

A.世界上的事,都是因人而异的。对你来说难于上青天的事,对另外一些人来说可能就会易如反掌。

B.后逐渐发展,风筝则有了另外的作用,人们放飞风筝不只是为了娱乐,更是寄托美好向往。

C.有声读书能记住的内容相对较少,另外,汉字同音字多,听书时如果产生误解,那意思就大不同了。

D.由于他刚才对有些问题阐述得不够详明,我另外又补充了几点意见,希望不会引起大家的疑惑。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

习近平强调:“一个流动的中国,充满了繁荣发展的活力。”第七次全国人口普查数据显示,2020年,我国人户分离人口达到4.93亿人,约占总人口的35%,其中流动人口3.76亿人,比十年前增长近70%。当然,“流动的中国”中的。“流动”具有多重内涵,既包括人口的流动,也包括人口流动促成的观念流动,还包括互联网发展促成的信息流动……从交通、网络等基础设施的建设,到各类公共服务的完善和改进,流动起来的中国,拥有的是面向未来一往无前的强大势能。

流动的中国,充满了繁荣发展的活力。

请结合你的生活体验,写一篇评论,谈谈如何在“流动”中读懂中国的发展变化。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A项,范围失当,“大学生”前面应该还要加上“美国”一词。B项,肯否失当,材料二认为ChatGPTT能够形成具备一定逻辑的“思考”结果。D项,说法绝对,原文的表述是“有望破解”。

2.答案:C

解析:有意缺失,缺失原文中的“在某种意义上”“理论上”等重要信息。原文是“在某种意义上,ChatCPT越来越像一个真实的人。理论上,只要算力足够强大,ChatGPT与人类的互动越多,它就将“‘成长’越快”。此外,“成长越快,与人类的互动就越多”,条件与结果互为颠倒。

3.答案:D

解析:ChatGPT只是一款高级的人工智能聊天程序,在数据分析和程序化的会话方面很有优势;但无法替代“特种警察”“艺术工作者”“外科医生”等社会性、创造性要求比较高的职业。

4.答案:两则材料都运用了事例论证和对比论证的论证方法。

①事例论证。材料一在阐述ChatGPT的作用时一共列举了创作诗歌等4个事例,材料二在论述ChatGPT与网友互动的情况时则罗列参加入学资格考试等6个优秀事例。

②对比论证。在说明ChatGPT在解答问题方面具有显著优势时,材料一和材料二均将ChatGPT和一般的智能聊天程序进行了对比。

解析:由材料一“有人用它即兴创作诗歌,有人试图用它设计小说太纲,还有程序员用它解决工作问题……根据多家媒体引述的调查结果,89%的美国大学生在用ChatGPT写作业”;材料二“参加了美国高校的入学资格考试(SAT),成绩为中等学生水平;用《坎特伯雷故事集》风格改写了90年代热门歌曲《Baby Got Back》;用《老友记》主角口吻创作了剧本对白;构思了简短的侦探小说;简要阐释了经济学理论;给出了消除经济不平等的六点计划”可知,材料一在阐述ChatGPT的作用时一共列举了创作诗歌等4个事例,材料二在论ChatGPT与网友互动的情况时则罗列参加入学资格考试等6个优秀事例。由材料一“人工智能聊天程序并不新鲜。比如,不少网络平台使用的人工智能客服。不过,很多人工智能客服带给人的感受实在一言难尽,机械重复的话术、‘礼貌’而毫无信息增量的反馈等,都让人‘想摔手机’”。ChatGPT诞生及其给人留下的‘惊艳’印象,未必是因为它使用了许多具有突破性的技术,而是它搜集了更多的素材,因此能够更加“聪明地回答用户的提问”;材料二“现实生活中,各种应用软件里的机器人客服,以及苹果手机的Siri,国产智能音箱里的小度、小爱、天猫精灵等,广义上都是与ChatGPT类似的人工智能产品。它们能够通过理解人类语言与互动者进行对话,还能根据聊天上下文进行互动等。只不过,ChatGPT学习能力最强,‘智慧’等级最高,能够回答人类提出的各种远超以往难度的复杂问题,致使其爆火全球可知,在说明ChatGPT在解答问题方面具有显著优势时,材料一和材料二均将ChatGPT和一般的智能聊天程序进行了对比。

5.答案:(1)看法:合理。

(2)理由:①ChatGPT依托海量数据库信息存在,生成的文本有泄露信息的风险,也可能会导致侵权。②ChatGPT生成的文本有提供虚假信息的隐患,也会助长学术欺诈行为。③ChatGPT生成的文本不具有自己的思想和创新,很难构成受著作权法保护的作品。

解析:由原文“对于重复性的、记忆性的问题,人工智能确实越来越得心应手了。之所以大学生很快‘爱上’这款程序,是因为大学里不少作业并不真正考查学生的创新能力,只要重复教科书中的现成理论,再加上一点网络上能搜到的案例即可”可知,原因之三是ChatGPT生成的文本不具有自己的思想和创新,很难构成受著作权法保护的作品。学生如果回答不合理,从只是合理使用ChatGPT,如广泛搜寻海量信息,或者多角度对ChatGPT进行问询,给自己写文章提供一种思路启发等方面,并没有照搬它的成果这些角度回答,言之成理,也可酌情给分。

6.答案:B

解析:本题考查分析鉴赏文本相关内容和艺术特色的能力。“鲁迅先生的突然逝世完全没有任何征兆”不合文意。根据原文G君说的话“今天看见鲁迅的面色和精神比我意想中好些,可是他若不赶紧转地疗养,总是危险”和史沫特莱女士说的话“他此时虽然好得多了,可是靠不住,一定要转地疗养”,可知鲁迅先生的突然逝世是有征兆的。

7.答案:C

解析:本题考查理解分析文本特定内容的能力。A项,“G君看他也认为好”张冠李戴,原文是“不但那时,在一九三五年如果有人说鲁迅不久于人世,那一定会被认为是‘黑老鸦’。鲁迅自己从未说他身体不好,人家看他也认为好;他精神抖擞地战斗着”。B项,“鲁迅先生认为她醉了,对其建议不屑一顾”不合文意,根据原文“鲁迅以为她醉了,打算撇开这个话题……但在回去的汽车中,史沫特莱又请鲁迅考虑她的建议,鲁迅也答应了”可知。D项,“主要是因为他认为一旦出了国自己便做哑巴,也太气闷”分析不当,鲁迅先生最终没出国休养,有多方面的原因,原文没有明确主要原因是什么。

8.答案:①震惊。“我”收到妻子说鲁迅先生逝世的急电,感到震惊而不相信,因为八天前,“我”和先生一起看了电影,他还是好好的。②悲痛。“我”恨自己旅行在外而痔疮发作,卧床而不能速归,不能瞻仰先生的遗容;又痛苦地猜想这“晴天霹雳”的来由。③自责。史沫特莱女士在八月初就要求先生“转地疗养”,先生和我们都没有引起足够的重视,以致铸成大错,“我”非常自责,觉得“我们太不负责”“我们这罪不能宽饶”。

解析:本题考查理解文本内容并探究人物心理活动的能力。首先通读文本一,梳理有关内容;然后理解“我”的“晴天霹雳”之感,分析蕴含的心理;最后整合答案,分点作答。

9.答案:不矛盾。①详写鲁迅先生治病的事,体现了大家对先生的关心爱护,从侧面表现了先生的人格魅力;也表达了“我”对先生的突然逝世难以释怀,却又不得不面对事实。②详写鲁迅先生最终没有出国治病,因为他要结束经手的事“也不是一二个月可以完成的”,体现了他忘我工作的精神。③先生说起史沫特莱的“直觉”时总幽默地笑着,先生“曾经幽默地说:他们料我要走,我岂不走,使他们多些不舒服”,体现了先生幽默的性格和敢于斗争的精神。

解析:本题考查结合文本分析探究有关问题的能力。首先通读文本二,梳理写鲁迅先生治病之事的内容;然后结合文本,探讨作者不惜笔墨详写鲁迅先生治病之事的原因;最后整合答案,分点作答。

10.答案:B

解析:根据文意,“三世”是对前面的“文王、庄王、王之身”的总结,作“而不接地于齐”的主语,应在“三世”前断开,故排除A、D两项。结合前后句可知,“盛桥”是人名,“守事”是“奉行公事”的意思,其间不可断开,排除C项。

11.答案:C

解析:“《谏逐客书》注解中指的是夏禹、商汤和周文王”错。《谏逐客书》中的“三王”指夏禹、商汤和周武王。

12.答案:A

解析:“另有一支部队”错。原文“或拔鄢、郢、夷陵,烧先王之墓”的“或”在此处作副词,译为“又”;且根据原文第一段“于是白起又将兵来伐”可以推断,此处主语依旧是“白起”,并非“另有一支部队”。

13.答案:(1)这样大王既不用发动战争,也不用施威,就获得了百里的土地,大王可以说是有才能了。

(2)大王以崤山以东的险要地势为屏障,以黄河拐弯处的有利地形做环绕,韩国一定会成为(秦国的一个)关内侯。

解析:【文言译文】

顷襄王二十年,秦将白起攻陷楚国的西陵,又攻陷鄢、郢、夷陵,放火焚烧(楚国)先君的陵墓。顷襄王迁都于东北,在陈城以存社稷。楚国于是就日渐削弱,被秦国所轻视。在这种情况下白起又率军讨伐(楚国)。

楚国有个名叫黄歇的人,游学各地、见识广博,楚襄王认为他是辩才,于是派他出使秦国。(黄歇)游说秦昭王说:“天下诸侯没有比秦、楚强的,如今听说大王想要攻打楚国,这就像两虎相争而让驽笨的猎犬占了便宜,不如与楚国交好。如今秦国的土地占到天下的一半,又有(西面和北面)两个边陲,这是自有人类以来,万乘大国从来未曾有过的。自先帝孝文王、庄襄王以至大王三代,三代始终没有和齐国接壤,从而切断诸侯合纵抗秦的交通要道。现在大王派盛桥到韩国奉行公事,盛桥把他管辖的土地并入秦国。这样大王既不用发动战争,也不用施威,就获得了百里的土地,大王可以说是有才能了。大王倘能保持功绩、守住威严,收敛攻伐的野心并使国内的仁义更丰厚,使国家再没有后患,(这样一来,)三王不难成为四王,而五霸也不难变成六霸了。

“大王如果倚仗人力众多,依靠武力强大,乘着击败魏国的威势,想要用武力使天下的君主屈服,我担心会有后患。《诗经》说:‘凡事都有开始,却很少能够有始有终。’这说明了开始容易,结尾难(的道理)。智伯只看到攻打赵国的好处,却没有预见到榆次有杀身之祸;吴王发现攻打齐国有利可图,却没有料到在干遂的亡败。这两个国家,并不是没有大功,(由于他们都)贪图眼前的利益,而忽视以后的祸患。现在大王担心楚国不灭亡,却没有注意到楚国的覆灭会增强韩国、魏国(的实力)。以此来看,楚国,是秦国的友邦;邻国,是秦国的敌国。”

“臣为大王考虑,不如和楚国友好。秦、楚合为一家兵临韩境,韩国必然俯首称臣。大王以崤山以东的险要地势为屏障,以黄河拐弯处的有利地形做环绕,韩国一定会成为(秦国的一个)关内侯。如果这样,大王以精兵进逼郑地,魏国必然有所戒备,(如果)许、鄢陵两城环城自守,(楚国的)上蔡、召陵就会与魏国隔绝往来。这样一来,魏国也就成为秦的关内侯了。大王一旦与楚国修好,而韩、魏两个充当关内侯的万乘大国就会全力攻齐,齐国右方的土地就可以轻易得到。这样秦的土地从西海直达东海,横绝天下。从而使燕、赵失去齐、楚(的援助),齐、楚也失去了燕、赵(的支援)。这样以后威胁燕、赵,挟持齐、楚,(而)这四国,不待出兵攻打便会臣服(于秦)了。”

14.答案:①黄歇指出,从所处地理位置看,如果秦国灭掉楚国,将会增强韩魏的实力。②如果和楚国修好,将会使韩魏成为自己的关内侯,并可以经由韩、魏进而取得齐国的土地。③只有秦楚两个大国联合,秦国才有最大的利益,其他六国才会臣服秦。

解析:根据原文第三段“今王妒楚之不毁也……邻国,敌也”可概括出答案①;根据原文第四段“秦、楚合而为一以临韩……拱手而取也”可概括出答案②;根据原文第四段“是王之地一经东海……不待痛而服矣”可概括出答案③。

15.答案:B

解析:颔联不是为了表现时间流逝之快,而是通过想象,从侧面描写了新竹长大之后的高大茂密。“清风掠地秋先到”,通过“风”来反映竹梢的敏感和迎风摇曳的情景;“秋先到”三字,十分准确、生动,把“新竹”纤枝因风而动的特点形象地烘托出来。“赤日行天午不知”,通过“光”来反映它的绿荫萋萋、一片苍翠。

16.答案:①意为将来归乡闲居后,将会经常来到竹林中,带上自己的枕垫竹席,仰卧其间,纳凉消夏;②表现了诗人对竹子的喜爱之情和对优雅自在的生活的向往。

解析:尾联意为将来归乡闲居后,将会经常来到竹林中,带上自己的枕垫竹席,仰卧其间,纳凉消夏。“频”“到处随”表现了诗人对竹林的喜爱之情和热爱自然、融入自然的美好愿望。从诗人的写作意图来看,竹子象征着高尚的品质,故诗人对竹林的喜爱也表现出其对高洁品格的追求。评分标准:每点3分。

17.答案:

(1)去来江守空船,绕船明江寒。

(2)鸿雁光不度,潜跃成。

(3)奉之弥繁,侵之愈急。

18.答案:①家家户户 ②一如既往 ③三五成群

解析:本题考查正确使用成语的能力。第①处,与“每一户人家”意思贴近的成语是“家家户户”,填“千家万户”等亦可给分。第②处,与“像往常一样”意思贴近的成语是“一如既往”。第③处,与“三个一群五个一伙”意思贴近的成语是“三五成群”,如填“成群结队”,意思稍远,亦可给分。

19.答案:(示例)晨曦初绽,溪面流金溢彩,风情万种。两岸碧柳依依,一丛丛暗红的芦苇抽出醒目的穗子,恣意长成一阕阕迎风招展的小令;溪水暗香浮动,翠绿的菖蒲做然挺立,开满黄花的“水指甲”如少女般清纯秀美。

解析:本题考查语言表达之语体风格的能力。画波浪线部分语言风格平实,改写时,首先要理解内容,其次展开想象,补充画面,再考虑修辞手法的运用。示例中,“晨曦”“初绽”“流金溢彩”“恣意”“迎风招展”等词语生动典雅,“流金”“碧柳”“暗红”“翠绿”等颜色词语使用了色彩映衬的技巧,增强了画面感。“风情万种”“恣意”“做然”使用了比拟手法;“恣意长成一阕阕迎风招展的小令”“如少女般清纯秀美”使用了比喻手法。

20.答案:在岁月的浸润和溪水的濯洗下,那美好的记忆反而愈发清晰起来。

解析:本题考查辨析与修改病句的能力。“浸蚀”不合逻辑,“岁月的浸蚀”与后句“美好的记忆”矛盾,改“浸蚀”为“浸润”;滥用介词导致主语残缺,删去“在……下”或“使得”:“更”与“愈发”重复赘余,删去“更”。

21.答案:B

解析:本题考查学生正确理解词语含义的能力。文中画横线处的“另外”与 B项中的“另外”均为指示代词,指所说范围之外的事物。A.“另外”为指示代词,指所说范围之外的人;C.“另外”为连词,表示此外;D.“另外”为副词,表示在所说的范围之外。故选B。

22.答案:①它们是不是同一种药物呢;②但缺陷也比较明显;③克服碘酒的缺点

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。①处,此处是一个设问句,结合后面两句对碘酒和碘伏两者区别比较明显的说明,可以推断此处提问的是它们是否属于“同一种药物”,故该处可填“它们是不是同一种药物呢”之类的语句。②处,由前面“虽然有很好的消毒作用”的提示及后面陈述碘酒的缺点的内容可推知,此处应填写表达转折之意的句子,故可填“但缺陷也比较明显”之类的语句。③处,前面有目的介词“为了”,后面应填写作其宾语的短语,再结合后面对碘伏可以用于皮肤、黏膜等部位的消毒这一功用的介绍及上段最后谈到的碘酒“不能用于黏膜和伤口的消毒”,可推知该处应是说为了克服碘酒的缺点才发明的碘伏,故可填“克服碘酒的缺点”之类的语句。

23.答案:略

解析:【审题】本题属于任务驱动类作文,在解答本题时,需要认真审题,分解任务。“请结合你的生活体验”要求学生回归生活,避免内容的空泛;“写一篇评论”要求学生明确观点;“读懂中国的发展变化”要求学生定位准确,树立高度的文化自信,培养爱国情怀。在解读材料时,可将材料分成两层。第一层,主要谈及近年来人口流动的巨大规模,如材料强调的“其中流动人口3.76亿人,比十年前增长近70%”。第二层,主要谈及“流动”的多重内涵,即“流动”不仅包括人口的流动,也包括观念、信息等的流动,进一步拓展写作范围。在写作时,学生可分析促成人口流动的原因,如各类交通设施的完善,产业升级转型等,由此谈及中国的经济发展趋势。同时,学生也可以分析人口流动带来的观念变化,如对“外地人”“外来务工人员”的理解发生改变。当然,学生还可以聚焦于互联网的发展,分析大数据时代的信息流动,以及这种信息流动对经济、文化发展的影响。

【立意】①网络互联,数据共享,流动中国(信息流动);②坐着高铁看中国:跨越中国版图,领略中国之美(交通工具的流动);③“外地人”成为“新XX人”(观念的流动);等等。

同课章节目录