第5单元 中国近现代社会生活的变迁 单元训练(人教版必修2)

文档属性

| 名称 | 第5单元 中国近现代社会生活的变迁 单元训练(人教版必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 236.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-10 16:17:29 | ||

图片预览

文档简介

第5单元 中国近现代社会生活的变迁

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2014年湖南岳阳高一期末)1912年7月6日,北京的文化人之间因政治观点不同而发生一场无约之殴。《国风日报》等七家报社的工作人员(同盟会干事)将《国民公报》(非同盟会系报纸)经理佛苏、主编蓝公武痛打并将报馆一切机器什物捣毁一空。这段材料不能说明( )

A.同盟会认为“忠于帝国主义及军阀者不能享有言论自由”

B.国民享有充分的言论自由

C.国民享有一定的言论、著作、结社等自由

D.为维护民主共和斗争激烈

2.《东西洋考每月统记传》的创刊人说:“这个月刊是为了维护广州和澳门的外国公众的利益而开办的。它的出版意图,就是要使中国人认识我们的工艺、科学和道义,从而清除他们那种高傲与排外的观念。”材料表明其创刊的主要目的是( )

A.传播西方近代先进科学知识

B.进行文化渗透和精神征服

C.让中国人放弃对西方文化渗透的抵制

D.推动中国思想观念的变化

3.自来水在近代上海引进时,出现“水有毒质,饮之有毒,相戒不用”的现象,其反映出( )

A.中外矛盾尖锐对立 B.城市设施普遍完善

C.生活用水受到污染 D.工业文明受到抵制

4.张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明( )

A.西餐的烹饪方式与中餐类似

B.西餐已成为中华饮食文化的主流

C.西餐的食品种类与中餐有明显区别

D.西餐未对中国的传统食俗产生影响

5.(2014年武汉部分重点中学高一联考)上海纺织女工杨秀燕从1965年开始记录家里的每一笔开销,小到几分钱,大到几百元,无一遗漏,一记就是37年。这本普通百姓的家庭“豆腐账”,却被中国历史博物馆当作宝贝一样收藏起来。它的历史价值主要在于( )

A.记录者是普通百姓

B.记录时间具有连续性

C.记录内容是民众的日常生活细节

D.反映一定时期的社会历史变迁

6. 1876年,《申报》报道:“火车为华人素未经见,不知其危险安妥,而(乘客中)妇女及小孩竟居其半……坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩。”这反映出( )

A.火车从根本上改变了中国人的出行方式

B.人们对火车持敌视态度

C.中国社会具备接纳新事物的能力

D.全体中国人已普遍接受了工业文明

7.李鸿章说:“近年华商殷实狡黠者多附洋商名下,如旗昌、金利源等行,华人股份居大半……暗受洋人盘折之亏,官司不能过问。”成立轮船招商局,可吸引华商入股, “不至变为洋商,实足尊国体而弭隐患”。这表明( )

①轮船招商局欲效仿西方的股份制 ②清政府欢迎西方列强在华投资建厂 ③成立轮船招商局是为了保护民族资本主义工业 ④成立轮船招商局是为了抵制西方列强经济侵略

A.①② B.①④ C.②④ D.②③④

8.近代以来,农耕时代的粗略时间观念逐渐被精确的现代钟表时间观念所替代。对此时间观念改变影响最大的是( )

A.服饰的中西合璧

B.报刊杂志的创办

C.传统建筑与西洋建筑并存

D.交通通讯工具的改变

9.《城南旧事》是一部自传体小说,描绘了20世纪20年代北京城的社会风貌,曾被评选为亚洲周刊“20世纪中文小说一百强”。下列情景可能出现在小说中的是( )

A.主人公去教堂参加新式婚礼

B.《义勇军进行曲》成为流行歌曲

C.儿童在东交民巷胡同里玩耍

D.人们通过电视观看《定军山》

10.《申报》发刊词中说“凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载,务求其真实无妄,使观者明白易晓,不为浮夸之样,不述荒唐之误,庶几留心时务者于此可以得其概, 而出谋生理者于此亦不至受其欺。”由此能够判断《申报》( )

A.起初由外国人在上海创办

B.内容丰富,真实可信,通俗易懂

C.是中国近代第一份商业性报纸

D.服务的对象是大商人、政界人士

11.(2014年荆州高一期末)有学者认为,中国服饰逐渐丧失民族特点并趋于洋化的重大转型时期是在清末民初。造成这种变化的最根本原因是( )

A.西方资本主义侵略的加剧

B.西式服装的传入和流行

C.国内政治形势的巨大变化

D.民族资本主义经济的发展

12.晚清人士恽毓鼎的日记写道:“此辫与我相守五十年,一旦截之,不无恋恋。唯上流社会人俱已濯濯,余既不能杜门自守,不免驰骤于酹酢场中,日受刺激,只可降心从众矣。”由此看见他剪辫是出于( )

A.被迫顺应时局 B.反清革命的需要

C.彻底与旧风俗决裂 D.改变自己的社会地位

二、非选择题(本大题共2小题,第13题26分,第14题26分,共52分)

13.(26分)阅读下列材料:

材料一 不同年代的择偶标准差异 单位/%

比较项

1948—1966年

1967—1976年

1977—1986年

1987—1996年

家庭出身、

社会关系

26.6

28.8

12.65

15.6

本人成分、

政治面貌

30.5

23.5

15.5

13.9

学历

10.6

11.7

12.6

25.3

——徐安琪《择偶标准:五十年变迁及其原因分析》

材料二 “解放前结婚要办嫁妆、坐花轿、请吹鼓手,这在新中国都被当成是封建迷信的资本主义的旧观念、旧风俗,要破除,要树立社会主义共产主义的新思想、新风俗。早在20世纪50年代,大摆结婚宴席被批评为浪费、不经济……1964年后人们继续提倡简单节约的婚礼,用新的结婚仪式取代旧的习俗,新娘不再用轿子迎娶,也不再穿红色的嫁衣,亲戚、朋友,同事参加的茶聚取代了婚宴,在茶会上生产队的干部讲话,新郎、新娘讲述相互结识的经过。新郎新娘不是在‘天地桌’前,而是在毛主席像前向父母、亲戚朋友鞠躬行礼。”

——罗梅君《北京的生育婚姻和丧葬》

请回答:

(1)概括材料一中择偶标准变化的趋势。(6分)

(2)材料二中婚姻习俗在解放前后发生了哪些具体变化?依据材料概括这种变化的原因。(14分)

(3)根据材料和所学知识,如何认识上述择偶标准和婚姻习俗变迁所产生的积极作用?(6分)

14.(26分)阅读下列材料:

材料一 西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于外患之凭陵,清廷之腐败,国亡之无日,认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探,遂致力于办报,籍报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

材料二 1895年到1898年,全国出版的中文报刊有112种,其中80%左右是中国人自办的。这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

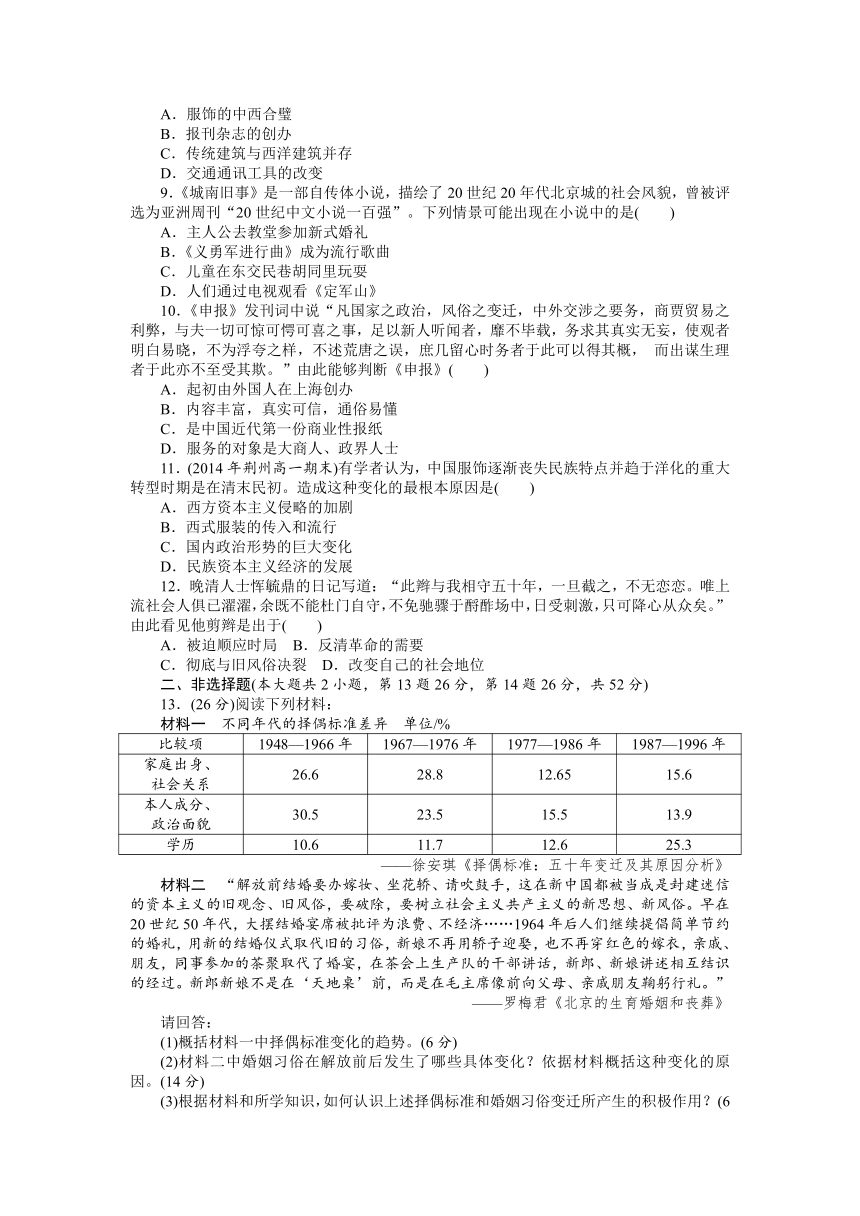

材料三

请回答:

(1)据材料一,指出近代有识之士倡办报刊的原因和主要目的。(7分)

(2)据材料二,概括报刊这一传播媒体在当时发展的突出特点。(6分)

(3)据材料三及所学知识,指出这三份报刊所宣传的主要思想。(9分)

(4)综合上述材料及所学知识,说明报刊作为大众传播媒体在中国近代史上的作用。(4分)

第十单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展和中国近现代社会生活的变迁

第19讲 近代中国经济结构的变动和民族资本主义的曲折发展

1.C 解析:中国卷入资本主义世界市场是在鸦片战争后,A项说法错误;当时英国使用机器生产,中国依然是手工劳动,B项错误;资本主义萌芽的标志是雇佣劳动,材料没有体现这种生产方式,D项错误。

2.A 解析:陈炽认为,崇本抑末将使中国“无一富商”“所有利权皆归”外国,可见他反对抑商的政策,故选A项。

3.A 解析:B、C、D三项是军事工业,与题意不符。

4.B 解析:“果有精熟西文者转相传习,一切轮船火器等巧技,当可由渐通晓,于中国自强之道似有裨助”说明李鸿章认识到人才培养的重要性。

5.D 解析: “在我多出一分之货,即少漏一分之财,积之日久,强弱之势必有转移于无形者”可知该言论主张通过发展民用工业可以抵制洋货夺回利权。

6.A 解析:从“在早期资本主义国家的威胁和侵略下……移入资本主义的生产方式”可知A项正确。

7.A 解析:抓住 “1913年底”,结合民族资本主义初步发展原因,A项属于甲午战争之后清政府的改革措施。

8.D 解析:表格反映了一战时期民族资本主义发展的短暂春天,使得资产阶级和无产阶级力量都得到增长,这为近代民主主义革命转入新的发展阶段奠定了基础。

9.D 解析:材料只提供了中、西部分省份的企业的发展状况,不能全面反映整个中国的经济,故A、B两项错误。C项与材料没有直接关系。故选D项。

10.C 解析:通货膨胀,是指货币发行量超过商品流通对货币的客观需求量,从而引起纸币贬值、物价普遍上涨的经济现象。C项说法错误,国家干预经济是为了让经济稳定发展。

11.B 解析:从 “朱畴拟在崇明增设大有公司,清政府商部竟出面替张謇加以阻止”可知封建势力阻碍民族工业健康发展。故选B项。

12.D 解析:中国民族工业受到帝国主义和封建主义的压迫与剥削。其根本原因是中国的半殖民地半封建的社会环境,A项表述不全面,B、C两项解读材料表述错误。

13.(1)贡献:兴办实业;重视教育,兴办学堂;重视社会公益事业。(9分)

(2)出发点:适应民生需求;抵制外国经济侵略,维护民族利益。(6分)思潮:实业救国。(3分)

(3)论点:民族资产阶级是中国近代化的主要承担者。(3分)

论证:①经济上奠定了中国走向近代化的经济基础。民族资本主义经历了产生、初步发展和进一步发展的进程。(3分)②政治上,民族资产阶级反对封建专制统治,推动中国走向民主、法制,先后发动戊戌变法、辛亥革命,反对北洋军阀统治的斗争运动。(3分)③思想文化上,资产阶级反对迷信、愚昧,宣传民主、科学等进步思想,形成思想解放运动潮流,成为改造中国社会的伟大思想武器。发展近代教育和文化事业。(3分)

14.(1)实质:出现了雇佣关系,产生了资本主义萌芽。(4分)

(2)对外政策:实行闭关政策(或“海禁”),严格限制对外贸易。(2分)影响:阻碍了中国资本主义萌芽的发展,造成了近代中国的封闭落后。(2分)

(3)特征:出现了短暂春天。 (2分)原因:帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略;辛亥革命推翻了封建帝制,为民族资本主义的发展扫除了一大障碍;群众性反帝爱国运动的推动;实业救国思潮的推动。(12分)

第20讲 中国近现代社会生活的变迁

1.C 解析:注意关键信息“清末民初”。清王朝的覆灭,中华民国的建立为中国服饰变化提供了契机和内因 。

2.A 解析:根据题干材料“此辫与我相守五十年,一旦截之,不无恋恋”“只可降心从众”可知他出于无奈被迫剪辫,选A项。

3.D 解析:自来水刚引进出现了“水质有毒,相戒不用”的情况,从本质上说明了中西方文化观念的冲突,其他三项没有体现材料的意图。

4.C 解析:材料主要讲述了西餐的特点,反映出与西餐与中餐的区别。

5.D 解析:这本长达37年之久的百姓家庭“豆腐账”记录的百姓衣食住行的进步和变迁。它反映了我国现代时期社会历史变迁。故D项正确。

6.C 解析:注意时间1876年。当时火车仅仅出现在个别大城市,不可能从根本上改变国人的出行方式;从材料“坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩”可知B项表述错误; D表述过于绝对。故选C项。

7.B 解析:由“可吸引华商入股”反映轮船招商局欲效仿西方的股份制;由“不至变为洋商,实足尊国体而弭隐患”“暗受洋人盘折之亏,官司不能过问”可反映成立轮船招商局是为了抵制西方列强经济侵略;②中的“欢迎”无法从题干中反映;③中“为了保护民族资本主义工业”说法错误。

8.D 解析:A、C两项与时间关系较远,可以排除。B、D两项虽然都与时间有关,但是办刊发行时间的精准程度显然要低于交通通讯工具,所以选D项。

9.A 解析:《义勇军进行曲》出现在抗战时期;电视在中国出现是在1958年;东交民巷属于使馆界,中国儿童不可能在那里玩耍。排除B、C、D三项。

10.B 解析:材料未涉及是否外国人创办、是否为第一份商业报纸,从其内容“风俗之变迁”“一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载”可见并非仅仅服务于大商人、政界人士,选择B项。

11.B 解析:从非同盟会系报纸经理主编被痛打,机器被砸毁可知当时的国民只是有一定的言论、著作自由,B项说法过于绝对。

12.B 解析:根据 “它的出版意图是要清除中国人那种高傲与排外的观念”可知其目的是为了对中国进行文化渗透和精神征服。

13.(1)趋势:1977年后对家庭出身、社会关系的关注度比1976年前呈总体下降趋势,但略有波动;本人成分、政治面貌关注度持续下降;学历关注度持续上升。(6分)

(2)变化:解放前结婚办嫁妆、坐花轿等被取消;茶聚取代了婚宴;新郎新娘不是在“天地桌”前,而是在毛主席像前鞠躬行礼。(6分)

原因:新中国对旧观念、旧风俗的批判;社会主义新思想、新风俗的传播;对毛主席的崇拜。(8分)

(3)积极作用:择偶标准的变迁有利于减少政治生活对婚姻的严重影响,促进平等观念和重视教育风气的形成;婚姻习俗的变迁有利于冲击传统观念,形成删繁就简的婚俗和勤俭节约的风尚。(6分)

14.(1)原因:列强入侵,民族危亡;清廷腐败,政治黑暗(或内忧外患,危机日重)。(4分)

目的:舆论宣传,唤醒民众,革新图存。(3分)

(2)特点:中国人自办为主;政论报刊影响最大;内容丰富,贴近民众。(6分)

(3)《时务报》宣传维新变法思想(或资产阶级改良、君主立宪思想也可);《民报》宣传民主革命思想(或三民主义、民主共和思想也可);《新青年》宣传民主与科学思想。(9分)

(4)作用:宣传进步思想文化,批判落后封建制度,唤醒民众觉悟,支持配合政治革命。(4分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2014年湖南岳阳高一期末)1912年7月6日,北京的文化人之间因政治观点不同而发生一场无约之殴。《国风日报》等七家报社的工作人员(同盟会干事)将《国民公报》(非同盟会系报纸)经理佛苏、主编蓝公武痛打并将报馆一切机器什物捣毁一空。这段材料不能说明( )

A.同盟会认为“忠于帝国主义及军阀者不能享有言论自由”

B.国民享有充分的言论自由

C.国民享有一定的言论、著作、结社等自由

D.为维护民主共和斗争激烈

2.《东西洋考每月统记传》的创刊人说:“这个月刊是为了维护广州和澳门的外国公众的利益而开办的。它的出版意图,就是要使中国人认识我们的工艺、科学和道义,从而清除他们那种高傲与排外的观念。”材料表明其创刊的主要目的是( )

A.传播西方近代先进科学知识

B.进行文化渗透和精神征服

C.让中国人放弃对西方文化渗透的抵制

D.推动中国思想观念的变化

3.自来水在近代上海引进时,出现“水有毒质,饮之有毒,相戒不用”的现象,其反映出( )

A.中外矛盾尖锐对立 B.城市设施普遍完善

C.生活用水受到污染 D.工业文明受到抵制

4.张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明( )

A.西餐的烹饪方式与中餐类似

B.西餐已成为中华饮食文化的主流

C.西餐的食品种类与中餐有明显区别

D.西餐未对中国的传统食俗产生影响

5.(2014年武汉部分重点中学高一联考)上海纺织女工杨秀燕从1965年开始记录家里的每一笔开销,小到几分钱,大到几百元,无一遗漏,一记就是37年。这本普通百姓的家庭“豆腐账”,却被中国历史博物馆当作宝贝一样收藏起来。它的历史价值主要在于( )

A.记录者是普通百姓

B.记录时间具有连续性

C.记录内容是民众的日常生活细节

D.反映一定时期的社会历史变迁

6. 1876年,《申报》报道:“火车为华人素未经见,不知其危险安妥,而(乘客中)妇女及小孩竟居其半……坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩。”这反映出( )

A.火车从根本上改变了中国人的出行方式

B.人们对火车持敌视态度

C.中国社会具备接纳新事物的能力

D.全体中国人已普遍接受了工业文明

7.李鸿章说:“近年华商殷实狡黠者多附洋商名下,如旗昌、金利源等行,华人股份居大半……暗受洋人盘折之亏,官司不能过问。”成立轮船招商局,可吸引华商入股, “不至变为洋商,实足尊国体而弭隐患”。这表明( )

①轮船招商局欲效仿西方的股份制 ②清政府欢迎西方列强在华投资建厂 ③成立轮船招商局是为了保护民族资本主义工业 ④成立轮船招商局是为了抵制西方列强经济侵略

A.①② B.①④ C.②④ D.②③④

8.近代以来,农耕时代的粗略时间观念逐渐被精确的现代钟表时间观念所替代。对此时间观念改变影响最大的是( )

A.服饰的中西合璧

B.报刊杂志的创办

C.传统建筑与西洋建筑并存

D.交通通讯工具的改变

9.《城南旧事》是一部自传体小说,描绘了20世纪20年代北京城的社会风貌,曾被评选为亚洲周刊“20世纪中文小说一百强”。下列情景可能出现在小说中的是( )

A.主人公去教堂参加新式婚礼

B.《义勇军进行曲》成为流行歌曲

C.儿童在东交民巷胡同里玩耍

D.人们通过电视观看《定军山》

10.《申报》发刊词中说“凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载,务求其真实无妄,使观者明白易晓,不为浮夸之样,不述荒唐之误,庶几留心时务者于此可以得其概, 而出谋生理者于此亦不至受其欺。”由此能够判断《申报》( )

A.起初由外国人在上海创办

B.内容丰富,真实可信,通俗易懂

C.是中国近代第一份商业性报纸

D.服务的对象是大商人、政界人士

11.(2014年荆州高一期末)有学者认为,中国服饰逐渐丧失民族特点并趋于洋化的重大转型时期是在清末民初。造成这种变化的最根本原因是( )

A.西方资本主义侵略的加剧

B.西式服装的传入和流行

C.国内政治形势的巨大变化

D.民族资本主义经济的发展

12.晚清人士恽毓鼎的日记写道:“此辫与我相守五十年,一旦截之,不无恋恋。唯上流社会人俱已濯濯,余既不能杜门自守,不免驰骤于酹酢场中,日受刺激,只可降心从众矣。”由此看见他剪辫是出于( )

A.被迫顺应时局 B.反清革命的需要

C.彻底与旧风俗决裂 D.改变自己的社会地位

二、非选择题(本大题共2小题,第13题26分,第14题26分,共52分)

13.(26分)阅读下列材料:

材料一 不同年代的择偶标准差异 单位/%

比较项

1948—1966年

1967—1976年

1977—1986年

1987—1996年

家庭出身、

社会关系

26.6

28.8

12.65

15.6

本人成分、

政治面貌

30.5

23.5

15.5

13.9

学历

10.6

11.7

12.6

25.3

——徐安琪《择偶标准:五十年变迁及其原因分析》

材料二 “解放前结婚要办嫁妆、坐花轿、请吹鼓手,这在新中国都被当成是封建迷信的资本主义的旧观念、旧风俗,要破除,要树立社会主义共产主义的新思想、新风俗。早在20世纪50年代,大摆结婚宴席被批评为浪费、不经济……1964年后人们继续提倡简单节约的婚礼,用新的结婚仪式取代旧的习俗,新娘不再用轿子迎娶,也不再穿红色的嫁衣,亲戚、朋友,同事参加的茶聚取代了婚宴,在茶会上生产队的干部讲话,新郎、新娘讲述相互结识的经过。新郎新娘不是在‘天地桌’前,而是在毛主席像前向父母、亲戚朋友鞠躬行礼。”

——罗梅君《北京的生育婚姻和丧葬》

请回答:

(1)概括材料一中择偶标准变化的趋势。(6分)

(2)材料二中婚姻习俗在解放前后发生了哪些具体变化?依据材料概括这种变化的原因。(14分)

(3)根据材料和所学知识,如何认识上述择偶标准和婚姻习俗变迁所产生的积极作用?(6分)

14.(26分)阅读下列材料:

材料一 西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于外患之凭陵,清廷之腐败,国亡之无日,认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探,遂致力于办报,籍报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

材料二 1895年到1898年,全国出版的中文报刊有112种,其中80%左右是中国人自办的。这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

材料三

请回答:

(1)据材料一,指出近代有识之士倡办报刊的原因和主要目的。(7分)

(2)据材料二,概括报刊这一传播媒体在当时发展的突出特点。(6分)

(3)据材料三及所学知识,指出这三份报刊所宣传的主要思想。(9分)

(4)综合上述材料及所学知识,说明报刊作为大众传播媒体在中国近代史上的作用。(4分)

第十单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展和中国近现代社会生活的变迁

第19讲 近代中国经济结构的变动和民族资本主义的曲折发展

1.C 解析:中国卷入资本主义世界市场是在鸦片战争后,A项说法错误;当时英国使用机器生产,中国依然是手工劳动,B项错误;资本主义萌芽的标志是雇佣劳动,材料没有体现这种生产方式,D项错误。

2.A 解析:陈炽认为,崇本抑末将使中国“无一富商”“所有利权皆归”外国,可见他反对抑商的政策,故选A项。

3.A 解析:B、C、D三项是军事工业,与题意不符。

4.B 解析:“果有精熟西文者转相传习,一切轮船火器等巧技,当可由渐通晓,于中国自强之道似有裨助”说明李鸿章认识到人才培养的重要性。

5.D 解析: “在我多出一分之货,即少漏一分之财,积之日久,强弱之势必有转移于无形者”可知该言论主张通过发展民用工业可以抵制洋货夺回利权。

6.A 解析:从“在早期资本主义国家的威胁和侵略下……移入资本主义的生产方式”可知A项正确。

7.A 解析:抓住 “1913年底”,结合民族资本主义初步发展原因,A项属于甲午战争之后清政府的改革措施。

8.D 解析:表格反映了一战时期民族资本主义发展的短暂春天,使得资产阶级和无产阶级力量都得到增长,这为近代民主主义革命转入新的发展阶段奠定了基础。

9.D 解析:材料只提供了中、西部分省份的企业的发展状况,不能全面反映整个中国的经济,故A、B两项错误。C项与材料没有直接关系。故选D项。

10.C 解析:通货膨胀,是指货币发行量超过商品流通对货币的客观需求量,从而引起纸币贬值、物价普遍上涨的经济现象。C项说法错误,国家干预经济是为了让经济稳定发展。

11.B 解析:从 “朱畴拟在崇明增设大有公司,清政府商部竟出面替张謇加以阻止”可知封建势力阻碍民族工业健康发展。故选B项。

12.D 解析:中国民族工业受到帝国主义和封建主义的压迫与剥削。其根本原因是中国的半殖民地半封建的社会环境,A项表述不全面,B、C两项解读材料表述错误。

13.(1)贡献:兴办实业;重视教育,兴办学堂;重视社会公益事业。(9分)

(2)出发点:适应民生需求;抵制外国经济侵略,维护民族利益。(6分)思潮:实业救国。(3分)

(3)论点:民族资产阶级是中国近代化的主要承担者。(3分)

论证:①经济上奠定了中国走向近代化的经济基础。民族资本主义经历了产生、初步发展和进一步发展的进程。(3分)②政治上,民族资产阶级反对封建专制统治,推动中国走向民主、法制,先后发动戊戌变法、辛亥革命,反对北洋军阀统治的斗争运动。(3分)③思想文化上,资产阶级反对迷信、愚昧,宣传民主、科学等进步思想,形成思想解放运动潮流,成为改造中国社会的伟大思想武器。发展近代教育和文化事业。(3分)

14.(1)实质:出现了雇佣关系,产生了资本主义萌芽。(4分)

(2)对外政策:实行闭关政策(或“海禁”),严格限制对外贸易。(2分)影响:阻碍了中国资本主义萌芽的发展,造成了近代中国的封闭落后。(2分)

(3)特征:出现了短暂春天。 (2分)原因:帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略;辛亥革命推翻了封建帝制,为民族资本主义的发展扫除了一大障碍;群众性反帝爱国运动的推动;实业救国思潮的推动。(12分)

第20讲 中国近现代社会生活的变迁

1.C 解析:注意关键信息“清末民初”。清王朝的覆灭,中华民国的建立为中国服饰变化提供了契机和内因 。

2.A 解析:根据题干材料“此辫与我相守五十年,一旦截之,不无恋恋”“只可降心从众”可知他出于无奈被迫剪辫,选A项。

3.D 解析:自来水刚引进出现了“水质有毒,相戒不用”的情况,从本质上说明了中西方文化观念的冲突,其他三项没有体现材料的意图。

4.C 解析:材料主要讲述了西餐的特点,反映出与西餐与中餐的区别。

5.D 解析:这本长达37年之久的百姓家庭“豆腐账”记录的百姓衣食住行的进步和变迁。它反映了我国现代时期社会历史变迁。故D项正确。

6.C 解析:注意时间1876年。当时火车仅仅出现在个别大城市,不可能从根本上改变国人的出行方式;从材料“坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩”可知B项表述错误; D表述过于绝对。故选C项。

7.B 解析:由“可吸引华商入股”反映轮船招商局欲效仿西方的股份制;由“不至变为洋商,实足尊国体而弭隐患”“暗受洋人盘折之亏,官司不能过问”可反映成立轮船招商局是为了抵制西方列强经济侵略;②中的“欢迎”无法从题干中反映;③中“为了保护民族资本主义工业”说法错误。

8.D 解析:A、C两项与时间关系较远,可以排除。B、D两项虽然都与时间有关,但是办刊发行时间的精准程度显然要低于交通通讯工具,所以选D项。

9.A 解析:《义勇军进行曲》出现在抗战时期;电视在中国出现是在1958年;东交民巷属于使馆界,中国儿童不可能在那里玩耍。排除B、C、D三项。

10.B 解析:材料未涉及是否外国人创办、是否为第一份商业报纸,从其内容“风俗之变迁”“一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载”可见并非仅仅服务于大商人、政界人士,选择B项。

11.B 解析:从非同盟会系报纸经理主编被痛打,机器被砸毁可知当时的国民只是有一定的言论、著作自由,B项说法过于绝对。

12.B 解析:根据 “它的出版意图是要清除中国人那种高傲与排外的观念”可知其目的是为了对中国进行文化渗透和精神征服。

13.(1)趋势:1977年后对家庭出身、社会关系的关注度比1976年前呈总体下降趋势,但略有波动;本人成分、政治面貌关注度持续下降;学历关注度持续上升。(6分)

(2)变化:解放前结婚办嫁妆、坐花轿等被取消;茶聚取代了婚宴;新郎新娘不是在“天地桌”前,而是在毛主席像前鞠躬行礼。(6分)

原因:新中国对旧观念、旧风俗的批判;社会主义新思想、新风俗的传播;对毛主席的崇拜。(8分)

(3)积极作用:择偶标准的变迁有利于减少政治生活对婚姻的严重影响,促进平等观念和重视教育风气的形成;婚姻习俗的变迁有利于冲击传统观念,形成删繁就简的婚俗和勤俭节约的风尚。(6分)

14.(1)原因:列强入侵,民族危亡;清廷腐败,政治黑暗(或内忧外患,危机日重)。(4分)

目的:舆论宣传,唤醒民众,革新图存。(3分)

(2)特点:中国人自办为主;政论报刊影响最大;内容丰富,贴近民众。(6分)

(3)《时务报》宣传维新变法思想(或资产阶级改良、君主立宪思想也可);《民报》宣传民主革命思想(或三民主义、民主共和思想也可);《新青年》宣传民主与科学思想。(9分)

(4)作用:宣传进步思想文化,批判落后封建制度,唤醒民众觉悟,支持配合政治革命。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势