高中语文统编版(部编版)必修 下册第一单元2 烛之武退秦师课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)必修 下册第一单元2 烛之武退秦师课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 575.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 13:13:44 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第一单元

2 烛之武退秦师

预 习 梳 理 与 积 累

研 习 讨 论 与 鉴 赏

预 习 梳 理 与 积 累

预习助读

【认识作品】

《左传》是我国第一部叙事详备的编年体历史著作,旧说为春秋末年鲁国史官左丘明所作。此书依鲁史《春秋》顺序,主要记载东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物,是研究我国先秦历史的重要文献,也是优秀的文学作品。《左传》善于描写战争和记述人物辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略得宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象鲜明。

【了解背景】

本篇所记述的是秦、晋联合攻打郑国时开展的一场外交斗争。秦、晋围郑发生在公元前630年。导致事情发生的原因有两点。其一,郑国曾两次冒犯晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终,后郑国虽然随即派人出使晋国,与晋结好,但最终没能感化晋国。其二,秦、晋两国联合围攻郑国,是因为秦、晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,所以秦、晋联合也就成为必然了。这次围郑,也可以说是城濮之战的余波。

【相关链接】

编年体:我国编写史书的一种体裁,以历史事件发生的时间为中心,按年、月、日来编撰、记述历史的一种方式,是重要的史书体裁之一。如《春秋》《资治通鉴》等就是编年体史书。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

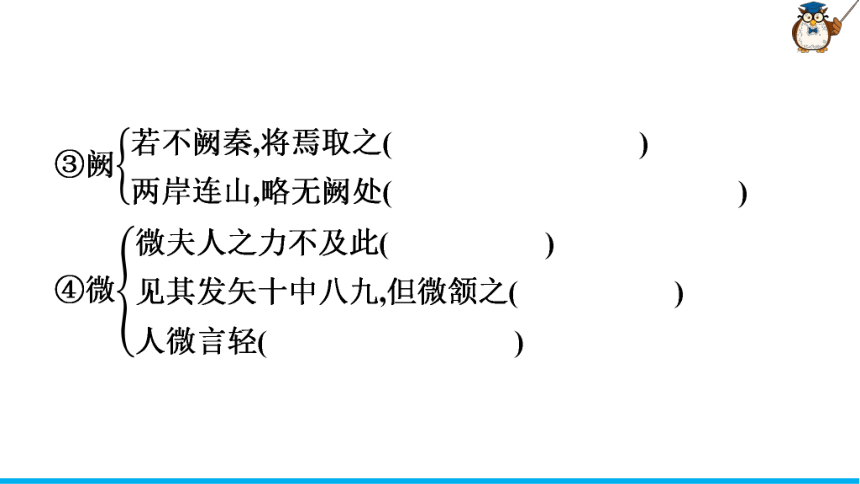

(2)一词多义

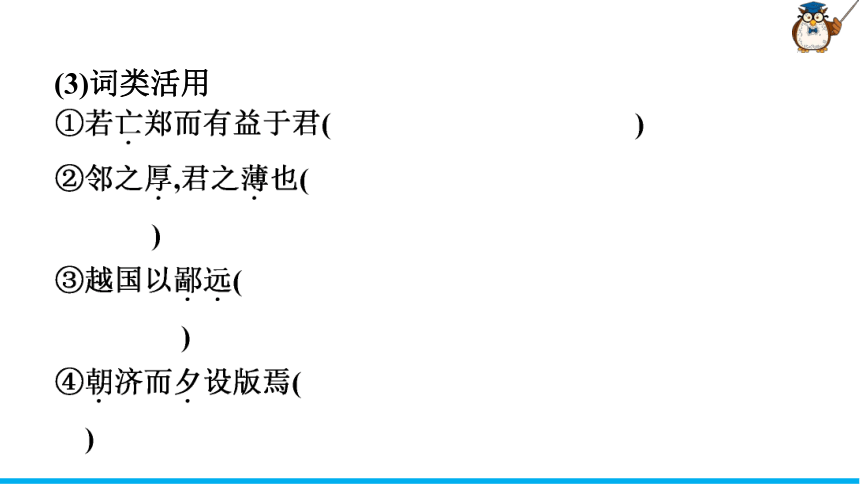

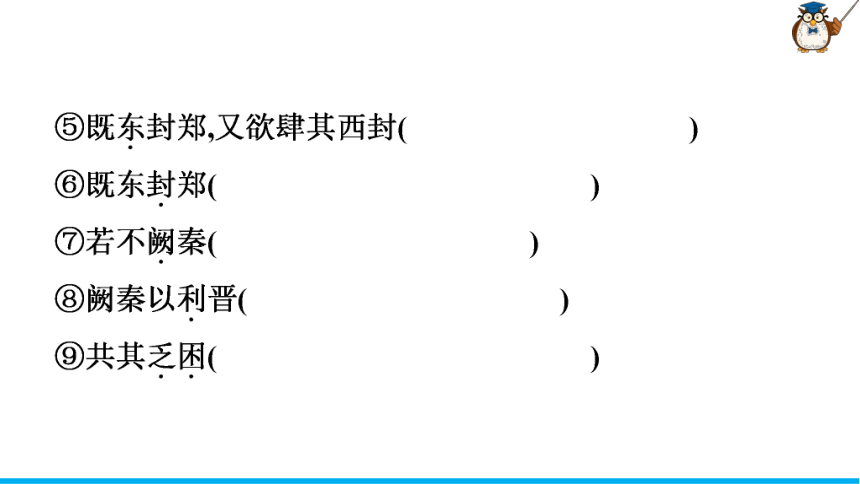

(3)词类活用

(4)古今异义

(5)重要虚词

3.特殊句式

(1)以其无礼于晋( 介词结构后置 )

(2)佚之狐言于郑伯曰( 介词结构后置 )

(3)夫晋,何厌之有( 宾语前置 )

(4)是寡人之过也( 判断句 )

(5)晋军函陵,秦军氾南( 省略句、介词结构后置 )

(6)敢以烦执事( 省略句 )

4.文化常识

①爵位:春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。如晋文公、秦穆公、郑伯等。

②子:古代对男子的尊称。

③执事:办事的官员,代指对方,表示恭敬。

研 习 讨 论 与 鉴 赏

问题研讨

【任务一】 了解文意,把握情节

1.文章第1段寥寥25字,却包含了多层意思,作用重大。你认为有哪些作用

参考答案:写出了当时郑国危急的形势(两大国围一小国——兵临城下,形势严峻);写出围郑原因(“以其无礼于晋,且贰于楚”,两事与晋利害相关,和秦利害关系不大——秦可以争取);写出驻军位置(“晋军函陵,秦军氾南”,分兵驻扎——郑有机会单独与秦接触)。

2.全文共四段,各段的主要内容是什么 请用简明的文字加以概括。

3.在第3段中,烛之武是怎样一步一步说服秦穆公的 请根据提示填写下表。

4.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据你对文本内容的理解,填写相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→② →③

→④ →⑤ →⑥ →⑦晋文公讲大道理,平息了一场战争

参考答案:②佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望 ③烛之武婉拒,让人心头一紧 ④郑伯自责,烛之武答应出城 ⑤烛之武向秦穆公陈说利害关系,成功说退秦军 ⑥子犯建议攻打秦军

【任务二】 分析人物,体会技巧

1.第2段用对话的方式写了三个人物,这三个人物都有怎样的行为

参考答案:①佚之狐推荐烛之武。②郑伯听从劝谏,说动烛之武。③烛之武婉辞拒绝后又承担起说秦重任。

2.烛之武为什么要提起“朝济而夕设版焉”这段秦、晋交往的历史

参考答案:一番拉拢之后,烛之武又不失时机地通过秦、晋两国的历史关系说明晋国曾对秦国过河拆桥,忘恩负义,从而挑拨秦、晋两国的关系。这样一来,秦穆公意识到危险,不仅撤离了军队,还与郑国订立了盟约,反过来帮助郑国。

3.晋文公是怎样一个人 怎样理解他的“不仁”“不知”“不武”

参考答案:晋文公是一个头脑清醒的君主,他有隐忍不发、随机应变的胸怀和谋略。他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,是对动武后果的冷静判断;“不武”,则是因为胜败难以预料。晋的退兵,是“利”字使然。

4.本文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。请举例说明。

参考答案:第1段“晋军函陵,秦军氾南”,为下文烛之武“夜缒而出”,出使并说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“晋侯、秦伯围郑”“国危矣”。再如,“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为烛之武说退秦军提供了条件。

课堂活动

有人说,烛之武临危受命,是一志士;有人说,烛之武孤身深入敌营,是一勇士;还有人说,烛之武以三寸不烂之舌,退秦、晋虎狼之兵,是一辩士……你是怎样看待烛之武这一形象的

观点一 烛之武是志士。烛之武虽然长期未被重用,也曾满腹委屈,但他以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

观点二 烛之武是勇士。交战在即,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展现了他的勇士性格。

观点三 烛之武是辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈,一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的辩士形象。

观点四 烛之武是国士。在国家危难面前,烛之武深明大义、义无反顾;在强秦面前,烛之武不卑不亢,能言善辩,聪慧机智。他不计个人得失,处处为郑国安危着想。宋代的黄庭坚在《书幽芳亭》中说:“士之才德盖一国则曰国士。”所以烛之武是国士。

答案:略

整合建构

【思路整合】

烛之武退秦师

【审美鉴赏】

故事波澜起伏,情节详略得当

(1)故事波澜起伏。当郑国处于危难之际,佚之狐推荐烛之武去游说秦君,烛之武的一番陈述,使事情发生波折。郑文公的引咎自责,也增添了情节的戏剧性。当秦国单独退兵之后,子犯发怒要攻打秦军,秦、晋关系一下子紧张起来。最后晋文公讲了一番道理,晋军偃旗息鼓,一场风波,终于平息。这样一张一弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

(2)情节详略得当。文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只做简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待消息,秦国君臣又是以怎样的场面和态度接待这位即将亡国的使臣,都只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,层次井然。全部说辞只有短短的125字,却说了五层意思,委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层逼紧,句句动人,具有很强的说服力。其语言艺术达到了很高的水平。

【素材挖掘】

第一单元

2 烛之武退秦师

预 习 梳 理 与 积 累

研 习 讨 论 与 鉴 赏

预 习 梳 理 与 积 累

预习助读

【认识作品】

《左传》是我国第一部叙事详备的编年体历史著作,旧说为春秋末年鲁国史官左丘明所作。此书依鲁史《春秋》顺序,主要记载东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物,是研究我国先秦历史的重要文献,也是优秀的文学作品。《左传》善于描写战争和记述人物辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略得宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象鲜明。

【了解背景】

本篇所记述的是秦、晋联合攻打郑国时开展的一场外交斗争。秦、晋围郑发生在公元前630年。导致事情发生的原因有两点。其一,郑国曾两次冒犯晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终,后郑国虽然随即派人出使晋国,与晋结好,但最终没能感化晋国。其二,秦、晋两国联合围攻郑国,是因为秦、晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,所以秦、晋联合也就成为必然了。这次围郑,也可以说是城濮之战的余波。

【相关链接】

编年体:我国编写史书的一种体裁,以历史事件发生的时间为中心,按年、月、日来编撰、记述历史的一种方式,是重要的史书体裁之一。如《春秋》《资治通鉴》等就是编年体史书。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)一词多义

(3)词类活用

(4)古今异义

(5)重要虚词

3.特殊句式

(1)以其无礼于晋( 介词结构后置 )

(2)佚之狐言于郑伯曰( 介词结构后置 )

(3)夫晋,何厌之有( 宾语前置 )

(4)是寡人之过也( 判断句 )

(5)晋军函陵,秦军氾南( 省略句、介词结构后置 )

(6)敢以烦执事( 省略句 )

4.文化常识

①爵位:春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。如晋文公、秦穆公、郑伯等。

②子:古代对男子的尊称。

③执事:办事的官员,代指对方,表示恭敬。

研 习 讨 论 与 鉴 赏

问题研讨

【任务一】 了解文意,把握情节

1.文章第1段寥寥25字,却包含了多层意思,作用重大。你认为有哪些作用

参考答案:写出了当时郑国危急的形势(两大国围一小国——兵临城下,形势严峻);写出围郑原因(“以其无礼于晋,且贰于楚”,两事与晋利害相关,和秦利害关系不大——秦可以争取);写出驻军位置(“晋军函陵,秦军氾南”,分兵驻扎——郑有机会单独与秦接触)。

2.全文共四段,各段的主要内容是什么 请用简明的文字加以概括。

3.在第3段中,烛之武是怎样一步一步说服秦穆公的 请根据提示填写下表。

4.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据你对文本内容的理解,填写相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→② →③

→④ →⑤ →⑥ →⑦晋文公讲大道理,平息了一场战争

参考答案:②佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望 ③烛之武婉拒,让人心头一紧 ④郑伯自责,烛之武答应出城 ⑤烛之武向秦穆公陈说利害关系,成功说退秦军 ⑥子犯建议攻打秦军

【任务二】 分析人物,体会技巧

1.第2段用对话的方式写了三个人物,这三个人物都有怎样的行为

参考答案:①佚之狐推荐烛之武。②郑伯听从劝谏,说动烛之武。③烛之武婉辞拒绝后又承担起说秦重任。

2.烛之武为什么要提起“朝济而夕设版焉”这段秦、晋交往的历史

参考答案:一番拉拢之后,烛之武又不失时机地通过秦、晋两国的历史关系说明晋国曾对秦国过河拆桥,忘恩负义,从而挑拨秦、晋两国的关系。这样一来,秦穆公意识到危险,不仅撤离了军队,还与郑国订立了盟约,反过来帮助郑国。

3.晋文公是怎样一个人 怎样理解他的“不仁”“不知”“不武”

参考答案:晋文公是一个头脑清醒的君主,他有隐忍不发、随机应变的胸怀和谋略。他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由,如果真讲“仁义”,当初就不会发兵攻郑。“不知”是实质,是对动武后果的冷静判断;“不武”,则是因为胜败难以预料。晋的退兵,是“利”字使然。

4.本文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。请举例说明。

参考答案:第1段“晋军函陵,秦军氾南”,为下文烛之武“夜缒而出”,出使并说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“晋侯、秦伯围郑”“国危矣”。再如,“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为烛之武说退秦军提供了条件。

课堂活动

有人说,烛之武临危受命,是一志士;有人说,烛之武孤身深入敌营,是一勇士;还有人说,烛之武以三寸不烂之舌,退秦、晋虎狼之兵,是一辩士……你是怎样看待烛之武这一形象的

观点一 烛之武是志士。烛之武虽然长期未被重用,也曾满腹委屈,但他以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

观点二 烛之武是勇士。交战在即,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展现了他的勇士性格。

观点三 烛之武是辩士。烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈,一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的辩士形象。

观点四 烛之武是国士。在国家危难面前,烛之武深明大义、义无反顾;在强秦面前,烛之武不卑不亢,能言善辩,聪慧机智。他不计个人得失,处处为郑国安危着想。宋代的黄庭坚在《书幽芳亭》中说:“士之才德盖一国则曰国士。”所以烛之武是国士。

答案:略

整合建构

【思路整合】

烛之武退秦师

【审美鉴赏】

故事波澜起伏,情节详略得当

(1)故事波澜起伏。当郑国处于危难之际,佚之狐推荐烛之武去游说秦君,烛之武的一番陈述,使事情发生波折。郑文公的引咎自责,也增添了情节的戏剧性。当秦国单独退兵之后,子犯发怒要攻打秦军,秦、晋关系一下子紧张起来。最后晋文公讲了一番道理,晋军偃旗息鼓,一场风波,终于平息。这样一张一弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

(2)情节详略得当。文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只做简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待消息,秦国君臣又是以怎样的场面和态度接待这位即将亡国的使臣,都只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,层次井然。全部说辞只有短短的125字,却说了五层意思,委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层逼紧,句句动人,具有很强的说服力。其语言艺术达到了很高的水平。

【素材挖掘】

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])