高中语文统编版(部编版)必修 下册第三单元8 中国建筑的特征课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)必修 下册第三单元8 中国建筑的特征课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 389.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第三单元

8 中国建筑的特征

预 习 梳 理 与 积 累

研 习 讨 论 与 鉴 赏

预 习 梳 理 与 积 累

预习助读

【认识作者】

梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家。他是中国近代建筑教育的奠基者之一。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任直至逝世。1953年起任中国建筑学会副理事长,1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。著有《中国建筑史》《清式营造则例》《营造法式注释》等。

【了解背景】

1931年9月,在以研究中国古代建筑为宗旨的中国营造学社社长朱启钤先生的邀请下,梁思成离开东北大学,回到北平,在中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的、同时也颇具独创性的建筑调查活动。在长达十几年的时间里,他跋山涉水,历尽困难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1943年写成《中国

建筑史》。梁思成自20世纪30年代起,对我国古代建筑进行了系统的调查研究,写了许多有关中国古代建筑的专著和论文,本文就是其中的一篇。

知识积累

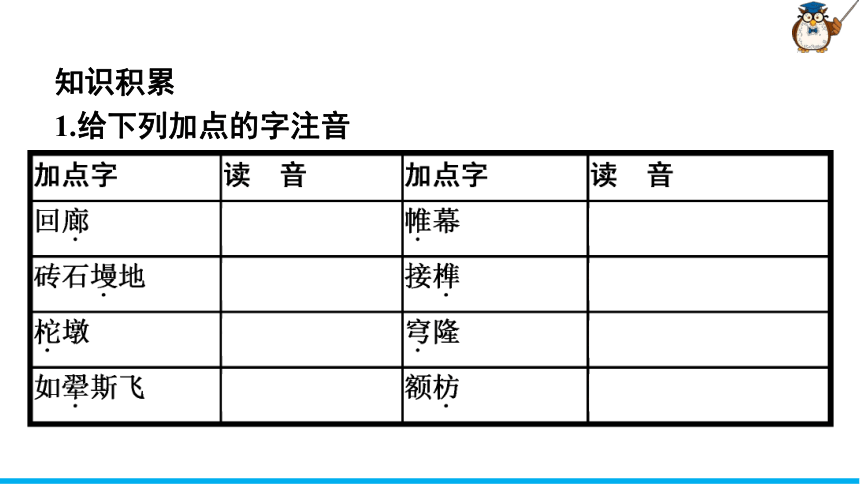

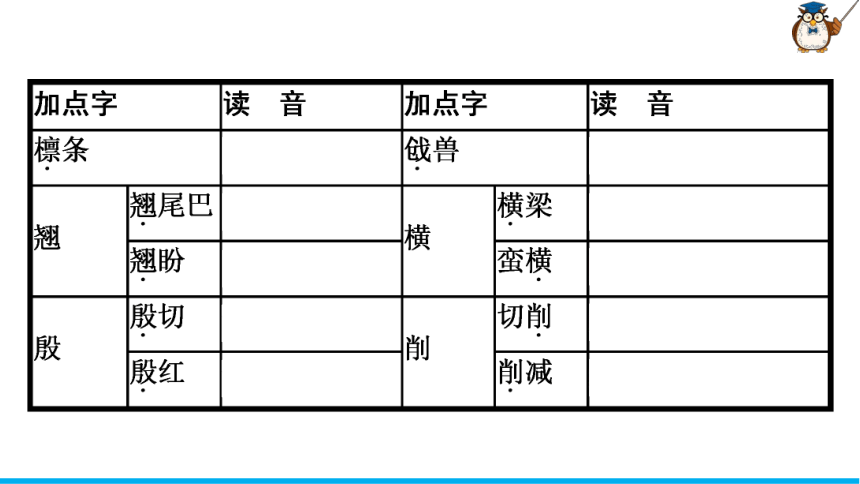

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语

(1)素来:从来,向来。

(2)法式:标准的格式。

(3)大同小异:大部分相同,只有小部分不同。

3.辨析下列词语的用法

(1)布置 布局

辨析:两词都有“安排”“排列”的意思,但词语使用的对象和词义的侧重点略有不同。“布置”,根据某种需要对场所、活动、人员等做出安排。侧重于“具体的”“局部的”。“布局”,对事物的结构、格局进行全面安排。侧重于“全面的”“全局的”。

例句:①6月6日上午9时,北京市各高考考场全部布置完毕。下午各个考场接受验收后,将被贴上封条。

②中国互联网企业的短视频应用在国际互联网巨头短视频布局中,凭借其先发优势,在当下市场中备受瞩目。

(2)发掘 挖掘

辨析:“发掘”,挖掘埋藏在地下的东西。“挖掘”,一般指把深藏的东西找出来,使它显现,宾语可以是具体的事物,也可以是抽象的事物。

例句:①云南考古人员正在对一个距今2 000多年的青铜时代早期墓地开展考古发掘,目前已清理墓葬550余座,出土随葬器物300余件。

②深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源,遵照习近平总书记重要指示批示精神,打造大运河文化带,是党中央、国务院做出的一项重大决策部署。

(3)喜闻乐见 有口皆碑

辨析:两者都有“爱好”“喜欢”的意思,但适用对象和词义的侧重点不同。“喜闻乐见”,喜欢听,乐意看。“有口皆碑”,形容人人称赞,多用来形容业已被人们认同的人、事、物。

例句:①张战翠从事城市保洁工作30多年,勤勤恳恳,有口皆碑。

②他们用群众喜闻乐见的歌舞、快板、小品等多种文艺形式,为大家献上了一场文化盛宴。

研 习 讨 论 与 鉴 赏

问题研讨

【任务一】 梳理文章结构,把握作者思路

1.本文是一篇关于我国建筑特征的科学论文,作者的行文思路是怎样的 在文章结构上是怎样体现的

参考答案:

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

结构 引论 前两段从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响。

本论 特征 谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明。

风格 借用“文法”和“词汇”概念,探讨中国建筑的风格和手法。

结论 最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大。

2.简要说明作者在介绍中国建筑的九大基本特征时,是按什么顺序展开的。

参考答案:是按照总体特征、结构特征、外观装饰的顺序展开的。一、二点属于总体特征,而一、二点因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。三至五点属于结构特征,六到九点属于装饰特征。

【任务二】 了解表达方式,体会写法技巧

1.第15~17段主要运用了什么表达方式 这种写法有什么好处

参考答案:①主要采用了比喻的方式。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

2.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”

参考答案:这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。所谓“中国建筑的‘文法’”,是指中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,既有“拘束性”,也有“灵活性”,体现在具体的建筑上,既有中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

3.用简洁的文字概括中国建筑体系和其他建筑体系的异同。

参考答案:①由木材结构过渡到砖石建筑这条发展途径,中国建筑和其他建筑体系是完全一样的。②不同的是其他体系很早就舍弃了木材而完全以砖石为主要材料,中国虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也是主要结构方法。

4.怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”

参考答案:这是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

课堂活动

梁思成是中国古建筑学科的开拓者和奠基人。两院院士吴良镛指出,只有向学术巨人学习,才能迎接中国建筑科学艺术的伟大复兴。我们应该从梁思成身上学习什么呢

提示梁思成给中国建筑界留下了大量影响深远的学术成果和宝贵的精神财富,作为学生,要学习其学术精神和高尚人格。

答案:略

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】 语言简明、严密

简明、严密是本文语言的突出特点。本文属于科学论文,而科学论文要求语言简明、严密,不可堆砌辞藻,哗众取宠;不可晦涩难懂,故作高深。本文在语言上就很好地做到了这一点。如“中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个独特的建筑体系”,用语简单明了,概括了中国建筑的地位和成就。又如“个别的建筑物,一般地由三个主要部分构成:下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶”这句话中的“一般”“主要”就体现了作者语言的严密性,因为有一些建筑物,适应特殊的需要,或符合特定的审美要求,就可能不这样。

【素材挖掘】

●卓越的贡献:在《中国建筑的特征》一文中,梁思成并没有孤立地、封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化层面,拓宽到“各民族的建筑之间”,将“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系,并在理论上提出“可译性”概念,辩证地看待世界建筑的共性和个性,深入探究了“可译性”的内涵。他以一代建筑宗师的高度,用独特的视角,把人们认识的纯粹的建筑上升到了文化的层面,让我们从中感受到了浓郁的中国文化气息,也表明了中国悠久的建筑历史和精湛的建筑艺术对世界建筑史的杰出贡献。对中国古代建筑的研究,是他一生为“中国创造新建筑”的宏伟事业所做的不懈追求。

第三单元

8 中国建筑的特征

预 习 梳 理 与 积 累

研 习 讨 论 与 鉴 赏

预 习 梳 理 与 积 累

预习助读

【认识作者】

梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家。他是中国近代建筑教育的奠基者之一。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任直至逝世。1953年起任中国建筑学会副理事长,1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。著有《中国建筑史》《清式营造则例》《营造法式注释》等。

【了解背景】

1931年9月,在以研究中国古代建筑为宗旨的中国营造学社社长朱启钤先生的邀请下,梁思成离开东北大学,回到北平,在中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的、同时也颇具独创性的建筑调查活动。在长达十几年的时间里,他跋山涉水,历尽困难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1943年写成《中国

建筑史》。梁思成自20世纪30年代起,对我国古代建筑进行了系统的调查研究,写了许多有关中国古代建筑的专著和论文,本文就是其中的一篇。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语

(1)素来:从来,向来。

(2)法式:标准的格式。

(3)大同小异:大部分相同,只有小部分不同。

3.辨析下列词语的用法

(1)布置 布局

辨析:两词都有“安排”“排列”的意思,但词语使用的对象和词义的侧重点略有不同。“布置”,根据某种需要对场所、活动、人员等做出安排。侧重于“具体的”“局部的”。“布局”,对事物的结构、格局进行全面安排。侧重于“全面的”“全局的”。

例句:①6月6日上午9时,北京市各高考考场全部布置完毕。下午各个考场接受验收后,将被贴上封条。

②中国互联网企业的短视频应用在国际互联网巨头短视频布局中,凭借其先发优势,在当下市场中备受瞩目。

(2)发掘 挖掘

辨析:“发掘”,挖掘埋藏在地下的东西。“挖掘”,一般指把深藏的东西找出来,使它显现,宾语可以是具体的事物,也可以是抽象的事物。

例句:①云南考古人员正在对一个距今2 000多年的青铜时代早期墓地开展考古发掘,目前已清理墓葬550余座,出土随葬器物300余件。

②深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源,遵照习近平总书记重要指示批示精神,打造大运河文化带,是党中央、国务院做出的一项重大决策部署。

(3)喜闻乐见 有口皆碑

辨析:两者都有“爱好”“喜欢”的意思,但适用对象和词义的侧重点不同。“喜闻乐见”,喜欢听,乐意看。“有口皆碑”,形容人人称赞,多用来形容业已被人们认同的人、事、物。

例句:①张战翠从事城市保洁工作30多年,勤勤恳恳,有口皆碑。

②他们用群众喜闻乐见的歌舞、快板、小品等多种文艺形式,为大家献上了一场文化盛宴。

研 习 讨 论 与 鉴 赏

问题研讨

【任务一】 梳理文章结构,把握作者思路

1.本文是一篇关于我国建筑特征的科学论文,作者的行文思路是怎样的 在文章结构上是怎样体现的

参考答案:

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

结构 引论 前两段从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响。

本论 特征 谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明。

风格 借用“文法”和“词汇”概念,探讨中国建筑的风格和手法。

结论 最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大。

2.简要说明作者在介绍中国建筑的九大基本特征时,是按什么顺序展开的。

参考答案:是按照总体特征、结构特征、外观装饰的顺序展开的。一、二点属于总体特征,而一、二点因为是从总体上来谈中国建筑的,既涉及结构特征,也涉及装饰特征。三至五点属于结构特征,六到九点属于装饰特征。

【任务二】 了解表达方式,体会写法技巧

1.第15~17段主要运用了什么表达方式 这种写法有什么好处

参考答案:①主要采用了比喻的方式。②以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

2.怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”

参考答案:这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。所谓“中国建筑的‘文法’”,是指中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,既有“拘束性”,也有“灵活性”,体现在具体的建筑上,既有中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

3.用简洁的文字概括中国建筑体系和其他建筑体系的异同。

参考答案:①由木材结构过渡到砖石建筑这条发展途径,中国建筑和其他建筑体系是完全一样的。②不同的是其他体系很早就舍弃了木材而完全以砖石为主要材料,中国虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也是主要结构方法。

4.怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”

参考答案:这是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

课堂活动

梁思成是中国古建筑学科的开拓者和奠基人。两院院士吴良镛指出,只有向学术巨人学习,才能迎接中国建筑科学艺术的伟大复兴。我们应该从梁思成身上学习什么呢

提示梁思成给中国建筑界留下了大量影响深远的学术成果和宝贵的精神财富,作为学生,要学习其学术精神和高尚人格。

答案:略

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】 语言简明、严密

简明、严密是本文语言的突出特点。本文属于科学论文,而科学论文要求语言简明、严密,不可堆砌辞藻,哗众取宠;不可晦涩难懂,故作高深。本文在语言上就很好地做到了这一点。如“中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个独特的建筑体系”,用语简单明了,概括了中国建筑的地位和成就。又如“个别的建筑物,一般地由三个主要部分构成:下部的台基、中间的房屋本身和上部翼状伸展的屋顶”这句话中的“一般”“主要”就体现了作者语言的严密性,因为有一些建筑物,适应特殊的需要,或符合特定的审美要求,就可能不这样。

【素材挖掘】

●卓越的贡献:在《中国建筑的特征》一文中,梁思成并没有孤立地、封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化层面,拓宽到“各民族的建筑之间”,将“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系,并在理论上提出“可译性”概念,辩证地看待世界建筑的共性和个性,深入探究了“可译性”的内涵。他以一代建筑宗师的高度,用独特的视角,把人们认识的纯粹的建筑上升到了文化的层面,让我们从中感受到了浓郁的中国文化气息,也表明了中国悠久的建筑历史和精湛的建筑艺术对世界建筑史的杰出贡献。对中国古代建筑的研究,是他一生为“中国创造新建筑”的宏伟事业所做的不懈追求。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])