部编版小学语文六年级下册小升初文言文检测卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册小升初文言文检测卷(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 975.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 17:19:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

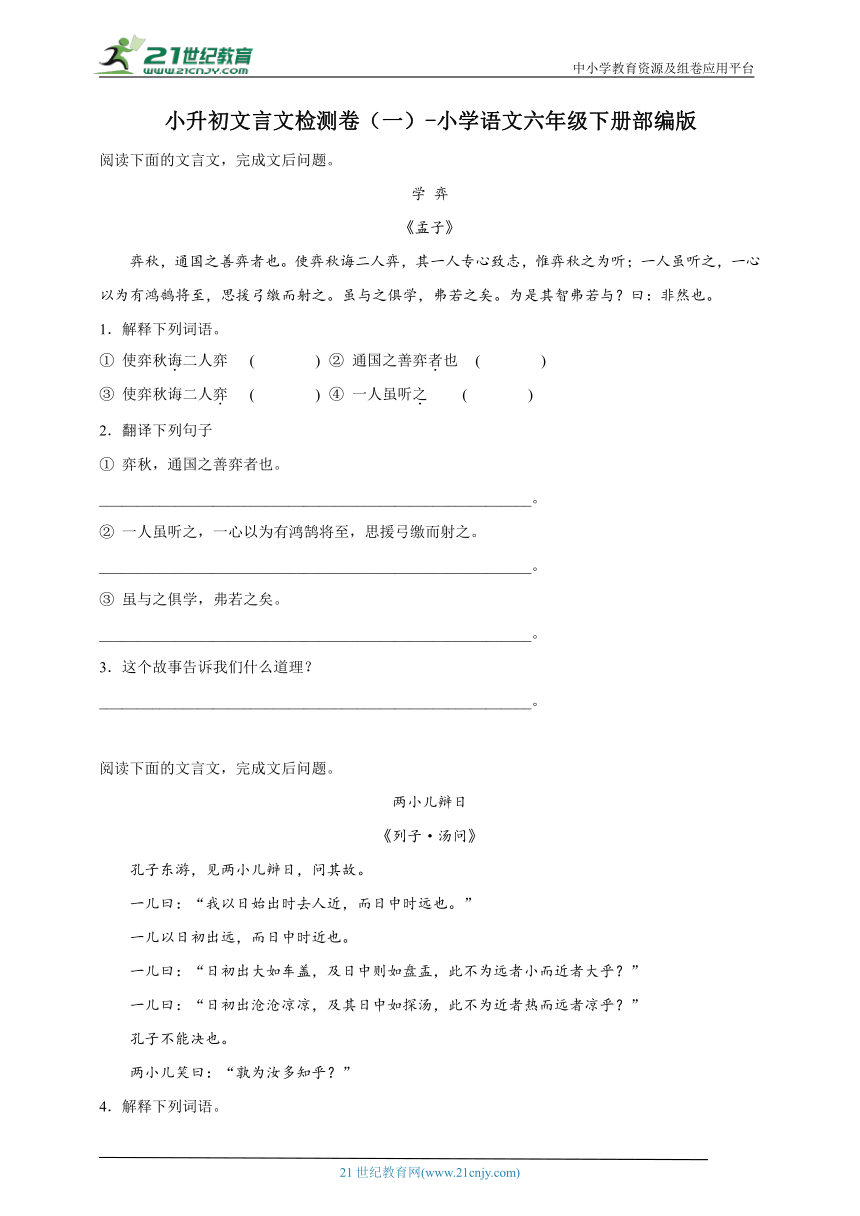

小升初文言文检测卷(一)-小学语文六年级下册部编版

阅读下面的文言文,完成文后问题。

学 弈

《孟子》

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

1.解释下列词语。

① 使弈秋诲二人弈 ( ) ② 通国之善弈者也 ( )

③ 使弈秋诲二人弈 ( ) ④ 一人虽听之 ( )

2.翻译下列句子

① 弈秋,通国之善弈者也。

_________________________________________________________。

② 一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

_________________________________________________________。

③ 虽与之俱学,弗若之矣。

_________________________________________________________。

3.这个故事告诉我们什么道理?

_________________________________________________________。

阅读下面的文言文,完成文后问题。

两小儿辩日

《列子·汤问》

孔子东游,见两小儿辩日,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

4.解释下列词语。

① 问其故 ( ) ② 我以日始出时去人近 ( )

③ 此不为近者热而远者凉乎?( ) ④ 孰为汝多知乎? ( )

5.翻译下列句子

① 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

_________________________________________________________。

② 此不为远者小而近者大乎?

_________________________________________________________。

③ 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

_________________________________________________________。

6.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。

_________________________________________________________。

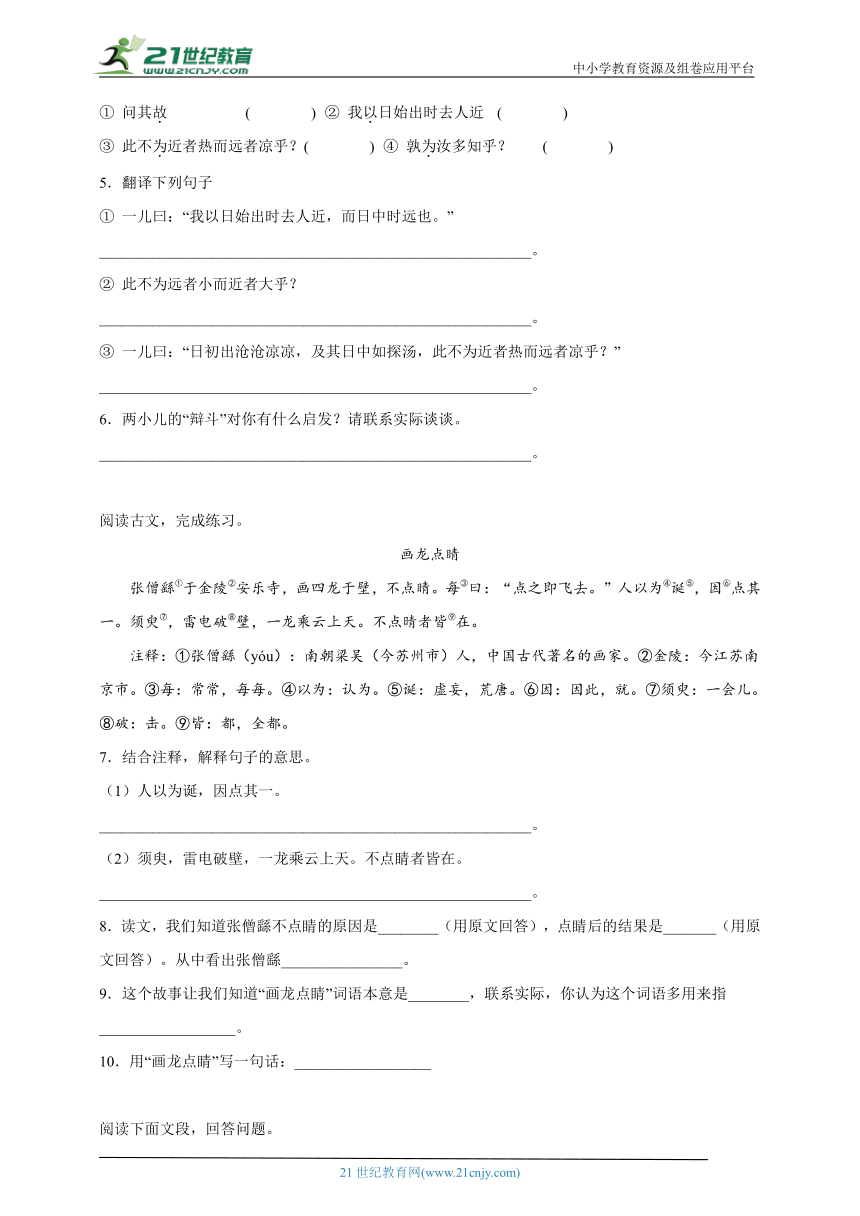

阅读古文,完成练习。

画龙点睛

张僧繇①于金陵②安乐寺,画四龙于壁,不点睛。每③曰:“点之即飞去。”人以为④诞⑤,因⑥点其一。须臾⑦,雷电破⑧壁,一龙乘云上天。不点晴者皆⑨在。

注释:①张僧繇(yóu):南朝梁吴(今苏州市)人,中国古代著名的画家。②金陵:今江苏南京市。③每:常常,每每。④以为:认为。⑤诞:虚妄,荒唐。⑥因:因此,就。⑦须臾:一会儿。⑧破:击。⑨皆:都,全都。

7.结合注释,解释句子的意思。

(1)人以为诞,因点其一。

_________________________________________________________。

(2)须臾,雷电破壁,一龙乘云上天。不点睛者皆在。

_________________________________________________________。

8.读文,我们知道张僧繇不点睛的原因是________(用原文回答),点睛后的结果是_______(用原文回答)。从中看出张僧繇________________。

9.这个故事让我们知道“画龙点睛”词语本意是________,联系实际,你认为这个词语多用来指__________________。

10.用“画龙点睛”写一句话:__________________

阅读下面文段,回答问题。

学者有四失

学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多①。虽失则寡,或失则易,或失则止②。此四者,心之莫同也③。知其心,然后能救其失也。教也者,长善而救其失者也。

【注释】

①多:学得过多。

②止:遇到困难停止不前。

③心之莫同也:心理各有不同。

11.解释句中加点的词。

(1)或失则多,或失则易:________________

(2)然后能救其失也:____________________

(3)学者有四失:________________________

12.用现代汉语翻译下列句子。

教也者,长善而救其失者也。

_________________________________________________________。

13.请你谈谈对教师作用的看法。

_________________________________________________________。

课外阅读。

管鲍之交

管仲曰:“吾始困时,尝①与鲍叔贾②,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遇时。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽死之,吾尝幽囚受辱,鲍叔不以我为耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

注释:①尝:曾经。②贾:做生意。

14.下列加点的字解释有误的一项是( )

A.吾尝三仕三见逐于君(罢免)

B.吾尝三战三走(逃跑)

C.鲍叔不以我为愚(可以)

15.用自己的话说说下面句子的意思。

(1)分财利多自与,鲍叔不以我为贪。

_________________________________________________________。

(2)生我者父母,知我者鲍子也。

_________________________________________________________。

16.管仲以“吾尝……,鲍叔不以我……,知我……”的句式列举了自己的_______种不足但却得到鲍叔牙的____________。

17.短文主要讲述了_______和______之间的深厚友谊,它与课文《______》有异曲同工之妙。

阅读下面的文言文,完成文后问题。

伯牙鼓琴

伯牙鼓琴,钟子期听之。方鼓琴而志在太山,钟子期曰:“善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。”少选之间,而志在流水,钟子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水。”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

18.解释下列词语。

① 伯牙鼓琴( )② 钟子期听之( )

③汤汤乎若流水( )④ 巍巍乎若太山( )

19.翻译下列句子

① 方鼓琴而志在太山。

_________________________________________________________。

② 少选之间,而志在流水。

_________________________________________________________。

③ 钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴。

_________________________________________________________。

20.文中的“巍巍”“汤汤”这些叠词有什么好处?从哪里可以看出来,伯牙善鼓琴,钟子期善听呢?

_________________________________________________________。

小古文阅读:

匡衡勤学

匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识(人名),家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪,问衡,衡日:“愿得主人书遍读之”主人感叹,资给以书,遂成大学。

21.下列句中“而”字的意思不同于其他三项的是( )

A.邻舍有烛而不逮 B.匡衡勤学而无烛 C.与其佣作而不求偿 D.学而时习之

22.“愿得主人书遍读之”应翻译为( )

A.我希望把主人的书全部读一遍。 B.我希望主人把书全部读一遍

23.本文写的是匡衡勤学的两件小事,分别是( )和( )。

A.凿壁偷光 B.与佣不求偿 C.与佣求读书

24.本文讲的就是著名的 _________________(成语)的故事。这个故事千百年来在民间流传,人们把它作为 ______________ 的典型进行讴歌和褒扬。

文言文阅读。

铁杵磨针

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪①方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”白笑其拙。老媪曰:“但需工夫深!”太白感②其意,还卒③业。

【注释】①媪(ǎo):年老的妇女。②感:被……感动。③卒:完成。

25.解释文中带点的字。

方:____________ 欲:______________

26.请你说说“太白感其意,还卒业”这句话的意思。

_________________________________________________________。

27.读了这个故事,对你有什么启示?

_________________________________________________________。

参考答案:

1. 教导。 ……的人。 下棋。 代词,他,指弈秋。 2. 弈秋是全国最擅长下围棋的人。 另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁要飞来,想要拉弓箭将它射下来。 虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。 3.通过弈秋教两个人学下围棋的事,说明了做事必须专心致志,绝不可以三心二意。

【详解】略

4. 缘故,原因。 认为。 是。 同“谓”,认为。 5. 另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。 这不是远小近大的道理吗? 另一个小孩儿说:“太阳刚出来时凉爽,到了中午的时候热得如同把手伸进热水中,这不是近的就感觉热,而远就觉得凉的道理吗?” 6.如:知之为知之,不知为不知;围绕要大胆质疑等方面来答等。

【详解】略

7. 人们都认为很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛。 一会儿,雷电打破墙壁,那条龙乘云飞上了大。没有被点上眼睛的龙都在。 8. 点之即七去 雷电破壁,一龙乘云上天 画技高超 9. 形容梁代画家张僧繇作画的神妙 写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力 10.一个警句,在文章中可以起到振起全篇,画龙点睛的作用。

【分析】张僧繇在金陵安乐寺墙壁上画了四条龙,但没有画眼睛,他常常说:“点了眼睛龙就飞走了。”人们都认为很荒唐,(张)就点了其中一条龙的眼睛。一会儿,雷电打破墙壁,那一条龙乘云飞上了天,没有被点上眼睛的龙都在。

7.此题考查句子的翻译能力,首先可以理解关键字词然后进行翻译,诞:虚妄,荒唐。人以为诞,因点其一。句子意思是人们都认为很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛。须臾:一会儿。句子意思是一会儿,雷电打破墙壁,那条龙乘云飞上了大。没有被点上眼睛的龙都在。

8.此题考查文言文的运用,根据文言文翻译张僧繇不点睛的原因是他说龙点了眼睛就飞走了,但是人们觉得他说的很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛,结果是龙就飞起来了,从这个故事可以看出张僧繇画技高超。

9.此题考查成语的理解能力,在故事中用画龙点睛形容梁代画家张僧繇作画的神妙,在现在生活中形容写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力。

10.考查运用词语的能力,学生要在明确词语意思的前提下,会用词语造句,语言表达要准确,简洁,语句完整、通顺没有错别字。画龙点睛:在现在生活中形容写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力。可以造句为:一个警句,在文章中可以起到振起全篇,画龙点睛的作用。

11. 有的人 纠正 过失 12.教育的目的,就在于发扬学生的长处,纠正他们的过失。 13.全面了解学生,因材施教。

【分析】译文:学生有四种过失,当老师的一定要知道。人们的学习,有的错在贪多,有的错在求少,有的错在认为知识太简单,有的错在学知识半途而废。这四种过失产生的原因,心理状态是不同的。知道了他们的心理状态,这样以后才能补救他们的过失。教育的目的,就在于发扬他们的长处,并且补救他们的过失。

11.考查字词解释。理解文言文字词的解释时,除了根据具体的语境外,还要注意一些字的特殊用法,比如“救”这个词,在不同的语境有不同的意思,这里指的是“纠正”。

12.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

13.考查观点态度,结合文章教育的目的是为了发扬学生的长处,纠正他们的过失可知,教师要在教学中要全面客观的了解学生,根据学生的实际情况因材施教。

14.C 15. (我)分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财。 生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔牙。 16. 5 理解 17. 管仲 鲍叔牙 伯牙鼓琴

【分析】译文:管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,反而使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次都被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑。鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽为之殉难,我被囚禁遭受屈辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

14.本题考查对加点词的正确理解。学生要根据对文言文常用词的掌握来判断词意。解释词义时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断词义。

鲍叔不以我为愚,“以”是认为的意思。

15.本题考查翻译句子。学生要根据对文言文常用词的掌握来判断词意,并根据语法结构,翻译句子,使语句通顺。

16.本题考查学生对文章信息的提取。首先整篇阅读,提取关键信息,疏通文意,弄清文章的主要内容。在本文中,一共管仲一共列举了自己的的5种不足,但鲍叔牙却都理解。

17.本题考查学生对文章内容的理解与概括。首先整篇阅读,提取关键信息,疏通文意。管仲之交主要讲述了鲍叔牙列举了自己的五种不足,却得到鲍叔牙的理解,凸显管仲和鲍叔牙之间深厚的友谊,这与课文《伯牙鼓琴》有异曲同工之妙。

18. 弹奏。 代词,他,指伯牙。 水流大而急的样子。 像,好像。 19. 刚刚弹到描绘太山的曲调。 一会儿之后,是描绘流水的曲调。 钟子期死了,伯牙砸破琴不再碰琴弦断弦,终身不再弹琴。 20.叠字的运用使诗文既呈现一种音韵之美、节奏感,又使作家诗人的感情得以酣畅淋漓的表达。这些词不仅让我们有了形象感,而且还让我们对钟子期的内心有了更深切的感受。方鼓琴而志在高山。钟子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若泰山!”少选之间, 而志在流水,钟子期曰: “善哉乎鼓琴! 洋洋乎若江河。”

【详解】1.正确解释词语,并注意古今词义的不同。

2.正确翻译句子,注意重点的实词和虚词的用法,做到语通句顺。

3.了解叠词运用的好处,熟读原文,从原文中能够读出句子的意思。

21.D 22.A 23. A C 24. 凿壁借光 勤学成才

【分析】本题考查的是文言文的阅读能力。做这道题,首先要有充分的文言积累知识,然后按照题目的要求填写正确的内容。

译文:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就把墙壁凿了一个洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家叫文不识的,是个有钱的人,家中有很多书。匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,就把书借给他读。于是匡衡成了大学问家。

21.本题考查的是虚词“而”的运用能力。解答本题,选择四个选项中有一项与其他三项不同的,我们要了解每个选项中“而”的意义。

A邻舍有烛而不逮:邻家有灯烛,但光亮照不到他家。而:但,表示转折。

B匡衡勤学而无烛:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。而:但,表示转折。

C与其佣作而不求偿:匡衡就到他家去做雇工,但不要报酬。而:但,表示转折。

D学而时习之:学过的内容要经常复习它。而:表示顺接,并且。

通过分析我们知道,ABC三个选项的“而”意义相同,选择D选项。

22.本题考查的是文章语句的翻译能力。做这道题,首先要明白本句中的要解释的关键字词有哪些,然后逐字翻译,连成一句话。关键词语是主人书:主人的书。

本句话翻译为:我希望把主人的书全部读一遍。

23.本题考查的是文章内容的分析概括能力,通过我们对文章的分析与理解,我们知道本文写的是匡衡勤学的两件小事,分别是凿壁偷光 和与佣求读书。选择A、C两个选项。

24.本题考查的是课外积累的情况。解答本题,首先我们要有充分的积累知识,然后根据所积累的知识,填写合适的内容。

本文讲的是成语:凿壁借光的故事。这个故事在人间,广为流传,用来激励人们,要勤学成才,多多努力,对于这种精神给予赞扬和歌颂。

25. 正在。 想要。 26.李白被她的精神感动,就回去完成学业。 27.要把铁杵磨成细针,需要锲而不舍、持之以恒的精神,只要我们拥有这样的精神,还有什么事情做不成。

【分析】译文:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

25.考查字词解释。先大致了解文章内容,弄清楚句子的意思,根据句意和对文言文常用词的掌握来判断字词义。要注意辨析词义用法的变化。

26.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

27.考查理解文章的主旨。古诗主要讲李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一老妇人用铁杵磨针,对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。“只要功夫深,铁杵磨成针”就出自这个故事,这句话也成为激励后人持之以恒求学的名言警句。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初文言文检测卷(一)-小学语文六年级下册部编版

阅读下面的文言文,完成文后问题。

学 弈

《孟子》

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

1.解释下列词语。

① 使弈秋诲二人弈 ( ) ② 通国之善弈者也 ( )

③ 使弈秋诲二人弈 ( ) ④ 一人虽听之 ( )

2.翻译下列句子

① 弈秋,通国之善弈者也。

_________________________________________________________。

② 一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

_________________________________________________________。

③ 虽与之俱学,弗若之矣。

_________________________________________________________。

3.这个故事告诉我们什么道理?

_________________________________________________________。

阅读下面的文言文,完成文后问题。

两小儿辩日

《列子·汤问》

孔子东游,见两小儿辩日,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

4.解释下列词语。

① 问其故 ( ) ② 我以日始出时去人近 ( )

③ 此不为近者热而远者凉乎?( ) ④ 孰为汝多知乎? ( )

5.翻译下列句子

① 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

_________________________________________________________。

② 此不为远者小而近者大乎?

_________________________________________________________。

③ 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

_________________________________________________________。

6.两小儿的“辩斗”对你有什么启发?请联系实际谈谈。

_________________________________________________________。

阅读古文,完成练习。

画龙点睛

张僧繇①于金陵②安乐寺,画四龙于壁,不点睛。每③曰:“点之即飞去。”人以为④诞⑤,因⑥点其一。须臾⑦,雷电破⑧壁,一龙乘云上天。不点晴者皆⑨在。

注释:①张僧繇(yóu):南朝梁吴(今苏州市)人,中国古代著名的画家。②金陵:今江苏南京市。③每:常常,每每。④以为:认为。⑤诞:虚妄,荒唐。⑥因:因此,就。⑦须臾:一会儿。⑧破:击。⑨皆:都,全都。

7.结合注释,解释句子的意思。

(1)人以为诞,因点其一。

_________________________________________________________。

(2)须臾,雷电破壁,一龙乘云上天。不点睛者皆在。

_________________________________________________________。

8.读文,我们知道张僧繇不点睛的原因是________(用原文回答),点睛后的结果是_______(用原文回答)。从中看出张僧繇________________。

9.这个故事让我们知道“画龙点睛”词语本意是________,联系实际,你认为这个词语多用来指__________________。

10.用“画龙点睛”写一句话:__________________

阅读下面文段,回答问题。

学者有四失

学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多①。虽失则寡,或失则易,或失则止②。此四者,心之莫同也③。知其心,然后能救其失也。教也者,长善而救其失者也。

【注释】

①多:学得过多。

②止:遇到困难停止不前。

③心之莫同也:心理各有不同。

11.解释句中加点的词。

(1)或失则多,或失则易:________________

(2)然后能救其失也:____________________

(3)学者有四失:________________________

12.用现代汉语翻译下列句子。

教也者,长善而救其失者也。

_________________________________________________________。

13.请你谈谈对教师作用的看法。

_________________________________________________________。

课外阅读。

管鲍之交

管仲曰:“吾始困时,尝①与鲍叔贾②,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遇时。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽死之,吾尝幽囚受辱,鲍叔不以我为耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

注释:①尝:曾经。②贾:做生意。

14.下列加点的字解释有误的一项是( )

A.吾尝三仕三见逐于君(罢免)

B.吾尝三战三走(逃跑)

C.鲍叔不以我为愚(可以)

15.用自己的话说说下面句子的意思。

(1)分财利多自与,鲍叔不以我为贪。

_________________________________________________________。

(2)生我者父母,知我者鲍子也。

_________________________________________________________。

16.管仲以“吾尝……,鲍叔不以我……,知我……”的句式列举了自己的_______种不足但却得到鲍叔牙的____________。

17.短文主要讲述了_______和______之间的深厚友谊,它与课文《______》有异曲同工之妙。

阅读下面的文言文,完成文后问题。

伯牙鼓琴

伯牙鼓琴,钟子期听之。方鼓琴而志在太山,钟子期曰:“善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。”少选之间,而志在流水,钟子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水。”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

18.解释下列词语。

① 伯牙鼓琴( )② 钟子期听之( )

③汤汤乎若流水( )④ 巍巍乎若太山( )

19.翻译下列句子

① 方鼓琴而志在太山。

_________________________________________________________。

② 少选之间,而志在流水。

_________________________________________________________。

③ 钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴。

_________________________________________________________。

20.文中的“巍巍”“汤汤”这些叠词有什么好处?从哪里可以看出来,伯牙善鼓琴,钟子期善听呢?

_________________________________________________________。

小古文阅读:

匡衡勤学

匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识(人名),家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪,问衡,衡日:“愿得主人书遍读之”主人感叹,资给以书,遂成大学。

21.下列句中“而”字的意思不同于其他三项的是( )

A.邻舍有烛而不逮 B.匡衡勤学而无烛 C.与其佣作而不求偿 D.学而时习之

22.“愿得主人书遍读之”应翻译为( )

A.我希望把主人的书全部读一遍。 B.我希望主人把书全部读一遍

23.本文写的是匡衡勤学的两件小事,分别是( )和( )。

A.凿壁偷光 B.与佣不求偿 C.与佣求读书

24.本文讲的就是著名的 _________________(成语)的故事。这个故事千百年来在民间流传,人们把它作为 ______________ 的典型进行讴歌和褒扬。

文言文阅读。

铁杵磨针

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪①方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”白笑其拙。老媪曰:“但需工夫深!”太白感②其意,还卒③业。

【注释】①媪(ǎo):年老的妇女。②感:被……感动。③卒:完成。

25.解释文中带点的字。

方:____________ 欲:______________

26.请你说说“太白感其意,还卒业”这句话的意思。

_________________________________________________________。

27.读了这个故事,对你有什么启示?

_________________________________________________________。

参考答案:

1. 教导。 ……的人。 下棋。 代词,他,指弈秋。 2. 弈秋是全国最擅长下围棋的人。 另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁要飞来,想要拉弓箭将它射下来。 虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。 3.通过弈秋教两个人学下围棋的事,说明了做事必须专心致志,绝不可以三心二意。

【详解】略

4. 缘故,原因。 认为。 是。 同“谓”,认为。 5. 另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。 这不是远小近大的道理吗? 另一个小孩儿说:“太阳刚出来时凉爽,到了中午的时候热得如同把手伸进热水中,这不是近的就感觉热,而远就觉得凉的道理吗?” 6.如:知之为知之,不知为不知;围绕要大胆质疑等方面来答等。

【详解】略

7. 人们都认为很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛。 一会儿,雷电打破墙壁,那条龙乘云飞上了大。没有被点上眼睛的龙都在。 8. 点之即七去 雷电破壁,一龙乘云上天 画技高超 9. 形容梁代画家张僧繇作画的神妙 写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力 10.一个警句,在文章中可以起到振起全篇,画龙点睛的作用。

【分析】张僧繇在金陵安乐寺墙壁上画了四条龙,但没有画眼睛,他常常说:“点了眼睛龙就飞走了。”人们都认为很荒唐,(张)就点了其中一条龙的眼睛。一会儿,雷电打破墙壁,那一条龙乘云飞上了天,没有被点上眼睛的龙都在。

7.此题考查句子的翻译能力,首先可以理解关键字词然后进行翻译,诞:虚妄,荒唐。人以为诞,因点其一。句子意思是人们都认为很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛。须臾:一会儿。句子意思是一会儿,雷电打破墙壁,那条龙乘云飞上了大。没有被点上眼睛的龙都在。

8.此题考查文言文的运用,根据文言文翻译张僧繇不点睛的原因是他说龙点了眼睛就飞走了,但是人们觉得他说的很荒唐,就点了其中一条龙的眼睛,结果是龙就飞起来了,从这个故事可以看出张僧繇画技高超。

9.此题考查成语的理解能力,在故事中用画龙点睛形容梁代画家张僧繇作画的神妙,在现在生活中形容写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力。

10.考查运用词语的能力,学生要在明确词语意思的前提下,会用词语造句,语言表达要准确,简洁,语句完整、通顺没有错别字。画龙点睛:在现在生活中形容写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力。可以造句为:一个警句,在文章中可以起到振起全篇,画龙点睛的作用。

11. 有的人 纠正 过失 12.教育的目的,就在于发扬学生的长处,纠正他们的过失。 13.全面了解学生,因材施教。

【分析】译文:学生有四种过失,当老师的一定要知道。人们的学习,有的错在贪多,有的错在求少,有的错在认为知识太简单,有的错在学知识半途而废。这四种过失产生的原因,心理状态是不同的。知道了他们的心理状态,这样以后才能补救他们的过失。教育的目的,就在于发扬他们的长处,并且补救他们的过失。

11.考查字词解释。理解文言文字词的解释时,除了根据具体的语境外,还要注意一些字的特殊用法,比如“救”这个词,在不同的语境有不同的意思,这里指的是“纠正”。

12.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

13.考查观点态度,结合文章教育的目的是为了发扬学生的长处,纠正他们的过失可知,教师要在教学中要全面客观的了解学生,根据学生的实际情况因材施教。

14.C 15. (我)分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财。 生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔牙。 16. 5 理解 17. 管仲 鲍叔牙 伯牙鼓琴

【分析】译文:管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分财利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,反而使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次都被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑。鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽为之殉难,我被囚禁遭受屈辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。”

14.本题考查对加点词的正确理解。学生要根据对文言文常用词的掌握来判断词意。解释词义时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断词义。

鲍叔不以我为愚,“以”是认为的意思。

15.本题考查翻译句子。学生要根据对文言文常用词的掌握来判断词意,并根据语法结构,翻译句子,使语句通顺。

16.本题考查学生对文章信息的提取。首先整篇阅读,提取关键信息,疏通文意,弄清文章的主要内容。在本文中,一共管仲一共列举了自己的的5种不足,但鲍叔牙却都理解。

17.本题考查学生对文章内容的理解与概括。首先整篇阅读,提取关键信息,疏通文意。管仲之交主要讲述了鲍叔牙列举了自己的五种不足,却得到鲍叔牙的理解,凸显管仲和鲍叔牙之间深厚的友谊,这与课文《伯牙鼓琴》有异曲同工之妙。

18. 弹奏。 代词,他,指伯牙。 水流大而急的样子。 像,好像。 19. 刚刚弹到描绘太山的曲调。 一会儿之后,是描绘流水的曲调。 钟子期死了,伯牙砸破琴不再碰琴弦断弦,终身不再弹琴。 20.叠字的运用使诗文既呈现一种音韵之美、节奏感,又使作家诗人的感情得以酣畅淋漓的表达。这些词不仅让我们有了形象感,而且还让我们对钟子期的内心有了更深切的感受。方鼓琴而志在高山。钟子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若泰山!”少选之间, 而志在流水,钟子期曰: “善哉乎鼓琴! 洋洋乎若江河。”

【详解】1.正确解释词语,并注意古今词义的不同。

2.正确翻译句子,注意重点的实词和虚词的用法,做到语通句顺。

3.了解叠词运用的好处,熟读原文,从原文中能够读出句子的意思。

21.D 22.A 23. A C 24. 凿壁借光 勤学成才

【分析】本题考查的是文言文的阅读能力。做这道题,首先要有充分的文言积累知识,然后按照题目的要求填写正确的内容。

译文:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就把墙壁凿了一个洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家叫文不识的,是个有钱的人,家中有很多书。匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,就把书借给他读。于是匡衡成了大学问家。

21.本题考查的是虚词“而”的运用能力。解答本题,选择四个选项中有一项与其他三项不同的,我们要了解每个选项中“而”的意义。

A邻舍有烛而不逮:邻家有灯烛,但光亮照不到他家。而:但,表示转折。

B匡衡勤学而无烛:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。而:但,表示转折。

C与其佣作而不求偿:匡衡就到他家去做雇工,但不要报酬。而:但,表示转折。

D学而时习之:学过的内容要经常复习它。而:表示顺接,并且。

通过分析我们知道,ABC三个选项的“而”意义相同,选择D选项。

22.本题考查的是文章语句的翻译能力。做这道题,首先要明白本句中的要解释的关键字词有哪些,然后逐字翻译,连成一句话。关键词语是主人书:主人的书。

本句话翻译为:我希望把主人的书全部读一遍。

23.本题考查的是文章内容的分析概括能力,通过我们对文章的分析与理解,我们知道本文写的是匡衡勤学的两件小事,分别是凿壁偷光 和与佣求读书。选择A、C两个选项。

24.本题考查的是课外积累的情况。解答本题,首先我们要有充分的积累知识,然后根据所积累的知识,填写合适的内容。

本文讲的是成语:凿壁借光的故事。这个故事在人间,广为流传,用来激励人们,要勤学成才,多多努力,对于这种精神给予赞扬和歌颂。

25. 正在。 想要。 26.李白被她的精神感动,就回去完成学业。 27.要把铁杵磨成细针,需要锲而不舍、持之以恒的精神,只要我们拥有这样的精神,还有什么事情做不成。

【分析】译文:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

25.考查字词解释。先大致了解文章内容,弄清楚句子的意思,根据句意和对文言文常用词的掌握来判断字词义。要注意辨析词义用法的变化。

26.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

27.考查理解文章的主旨。古诗主要讲李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一老妇人用铁杵磨针,对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。“只要功夫深,铁杵磨成针”就出自这个故事,这句话也成为激励后人持之以恒求学的名言警句。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)