2 立在地球边上放号--红 烛--峨日朵雪峰之侧--致云雀课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2 立在地球边上放号--红 烛--峨日朵雪峰之侧--致云雀课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:13:01 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第一单元

2 立在地球边上放号

红 烛

峨日朵雪峰之侧

致云雀

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。作家、诗人、历史学家、古文字学家。郭沫若早年赴日本留学,后投身于新文化运动,与成仿吾、郁达夫等组织成立“创造社”。郭沫若一生著述颇丰,其诗歌与历史剧的创作成就最大,主要作品有诗集《女神》《星空》等,历史剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,字友三,湖北浠水人。诗人、学者。1923年出版第一部诗集《红烛》,1928年出版第二部诗集《死水》。在学术方面,他研究中国古代文化遗产,著有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》等专著。1946年7月15日,在悼念李公朴先生的大会上,闻一多发表了著名的《最后一次讲演》,当晚被国民党特务杀害。

昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人,诗人。曾参加抗美援朝,负伤致残。1956年到青海文联工作。代表作有诗歌《慈航》《划呀,划呀,父亲们!》《意绪》等。

雪莱(1792—1822),英国诗人。代表作有诗剧《解放了的普罗米修斯》和《钦契》,诗歌《西风颂》《致云雀》等。雪莱的诗歌节奏明快,积极向上。

【了解背景】

立在地球边上放号

《立在地球边上放号》原载1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈体现了诗人破坏旧世界开创新世界的勇猛革命精神。郭沫若在创作这首诗时,正受到“五四”运动及美国诗人惠特曼的影响,进入了诗歌创作的爆发期。郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”(《序我的诗》)

红烛

本诗写于1923年,诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。这首诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

峨日朵雪峰之侧

昌耀的特殊人生经历,使“生命意识”成为其诗歌的总主题。彰显生命,是其诗歌创作的根本目的。昌耀将深刻体验到的生命理念、情感,倾注到精心选择的意象中,雕铸出一幅幅真实而顽强的生命图画。这首写于1962年的短诗《峨日朵雪峰之侧》就是其彰显生命意识的名篇。这首诗定格了他所有诗歌的情绪基调和精神向度,是他生命精神的承载,更是他对生命本质的确认。

致云雀

《致云雀》是雪莱的抒情诗中不朽的杰作之一。在狂热的革命思潮中长大的雪莱,深受自由派与激进派思想的影响,坚信只有不断进行社会改革,才能真正根除罪恶的社会根源。他把自己对自由的渴望和对暴政的憎恶都深深地融汇于诗作当中。据雪莱夫人回忆,《致云雀》写于1820年雪莱旅居意大利期间。在夏季的一个黄昏,雪莱在莱杭郊野散步时听到云雀鸣叫,于是有感而作。这首诗是雪莱抒情诗中的珍品,至今仍有无穷的魅力。

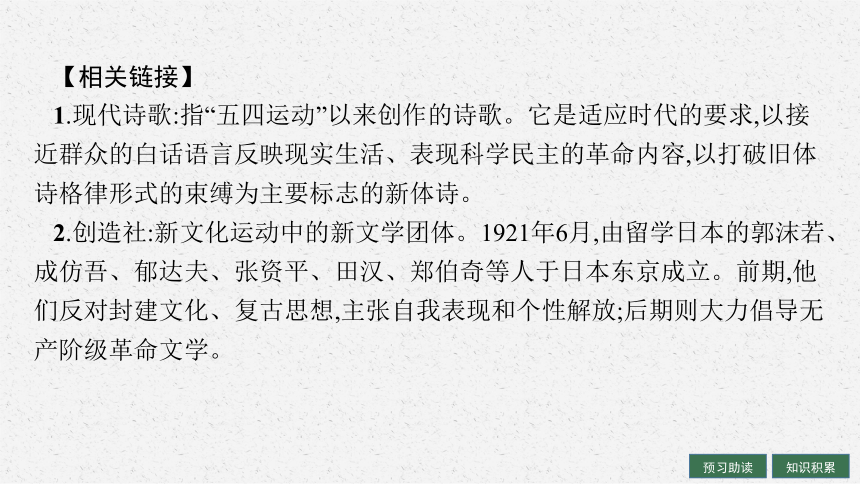

【相关链接】

1.现代诗歌:指“五四运动”以来创作的诗歌。它是适应时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活、表现科学民主的革命内容,以打破旧体诗格律形式的束缚为主要标志的新体诗。

2.创造社:新文化运动中的新文学团体。1921年6月,由留学日本的郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等人于日本东京成立。前期,他们反对封建文化、复古思想,主张自我表现和个性解放;后期则大力倡导无产阶级革命文学。

知识积累

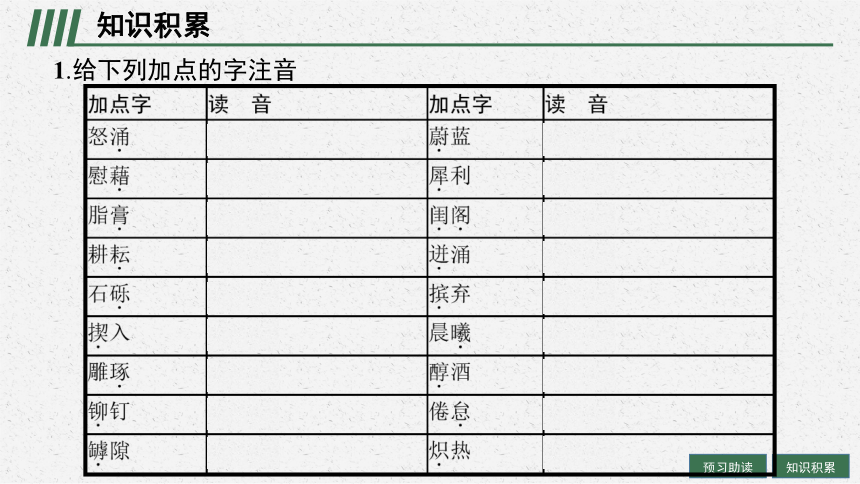

1.给下列加点的字注音

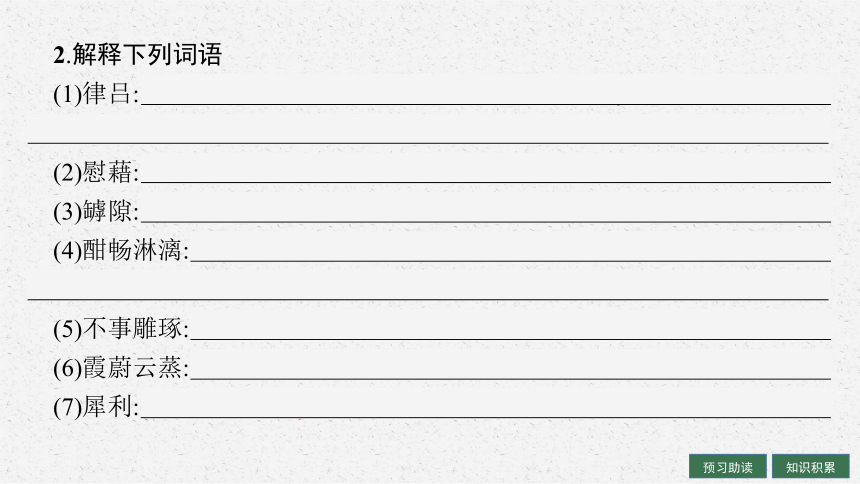

2.解释下列词语

(1)律吕:古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

(2)慰藉:安慰。

(3)罅隙:缝隙。

(4)酣畅淋漓:形容非常畅快。多指文艺作品中刻画人物形象或抒发感情很充分。

(5)不事雕琢:不加以任何修饰。也指写文章不做修改。

(6)霞蔚云蒸:即“云蒸霞蔚”,云气升腾,彩霞弥漫,形容景物灿烂绚丽。

(7)犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

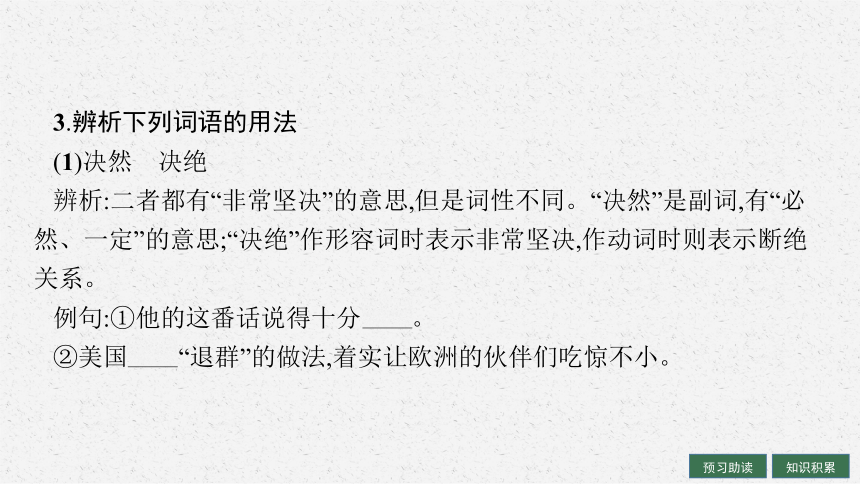

3.辨析下列词语的用法

(1)决然 决绝

辨析:二者都有“非常坚决”的意思,但是词性不同。“决然”是副词,有“必然、一定”的意思;“决绝”作形容词时表示非常坚决,作动词时则表示断绝关系。

例句:①他的这番话说得十分决绝。

②美国决然“退群”的做法,着实让欧洲的伙伴们吃惊不小。

(2)摒弃 摈弃

辨析:二者都是动词,都含有“排除”的意思,多用于书面语。“摒弃”,表示舍弃,使用范围广,对象除了感情、念头、看法、心理之外,还常是成规、世俗、习气、礼仪、做法、生活以及人等;“摈弃”,表示抛弃,含有排除掉的意味,词义较重,对象以抽象的事物居多,如思想、观点、文化遗产中的糟粕等。

例句:①他终于摒弃杂念,专心致志地做起了实验。

②对文化遗产中的糟粕,我们要坚决摈弃。

(3)瞻前顾后 畏首畏尾

辨析:二者都有“顾虑重重”的意思。但“瞻前顾后”偏重于犹豫不定,也可用来形容做事以前考虑周密谨慎;“畏首畏尾”偏重于胆小怕事。

例句:①每个人都有一定的能力,只是有些人敢拼,而有些人则缺乏勇气,畏首畏尾,所以人与人之间才形成了差距。

②做事瞻前顾后,看似很严谨,其实是在拖延,这样往往贻误时机。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 分析诗歌意象,把握诗人形象

1.《立在地球边上放号》一诗中选取了哪些意象 这些意象具有怎样的特点

参考答案:诗歌选取了怒涌的白云、壮丽的北冰洋、无限的太平洋、滚滚的洪涛等意象。这些意象宏大、壮丽,有着雄阔的视域,给人一种强劲的力量感。

2.在《红烛》中,诗人抓住了“红烛”的两个特点进行设疑,这两个特点是什么 诗中是如何“设疑”的

参考答案:特点:红烛的“燃烧”与“流泪”。诗中有两处“设疑”,分别是:第2节中“是谁制的蜡——给你躯体 /是谁点的火——点着灵魂 /为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出 ”,第6节中“匠人造了你,/原是为烧的。/既已烧着,/又何苦伤心流泪 ”。

3.《峨日朵雪峰之侧》这首诗中的“我”是一个怎样的形象

参考答案:这首诗中的“我”是一个登山勇士的形象。“我”竭尽所能登到了目前的高度,看到苍凉壮美的景象,渴望“有一只雄鹰或雪豹与我为伍”,但在“锈蚀的岩壁”上,只有一只“小得可怜的蜘蛛”与“我”做伴。既体现了雪峰的高耸,也体现了“我”的勇敢。

4.在这四首诗歌中,诗人精心筛选意象,表达自己的情思。请根据课文内容,完成下表。

参考答案:

作 品 诗中意象 意象特点

《立在地球 边上放号》 波涛 不断的毁坏,不断的创造,不断的努力。打破一个旧的世界,创造一个新的世界。

《红烛》 红烛 吐出心来,燃烧自己、照亮他人,只问耕耘、不问收获,创造光明。

《峨日朵雪 峰之侧》 蜘蛛 站在与众不同的角度和高度,以一种极度的清醒和理智看待这个世界。

《致云雀》 云雀 是自由欢乐的精灵,是传播爱与光明的形象。

【任务二】 赏析诗歌的语言与手法

1.《立在地球边上放号》这首诗在写作上有哪些突出的特点 请简要分析。

参考答案:①想象奇特。诗人把自己想象成站立在地球边上的一个巨人,北冰洋、太平洋的景色也就尽收眼底了,由此诗人才可以自由地调用这些本来宏大的意象。

②强烈的抒彩。全诗直抒胸臆,运用了四组“啊啊”、六个“哟”宣泄诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感。

③语言形象生动。诗人将描写对象人格化,写白云在“怒涌”,太平洋“提起他全身的力量来要把地球推倒”,滚滚的洪涛在“毁坏”“创造”“努力”,使作品更加生动形象。

2.“红烛啊!/这样红的烛!/诗人啊!/吐出你的心来比比,/可是一般颜色 ”这一诗节在全诗中具有怎样的作用

参考答案:这一诗节在全诗中具有引出下文的作用。“这样红的烛”是对烛的高度赞美,概括了下面的内容;“诗人”的“心”,正是这首诗所要写的自己对烛的感悟。

3.《峨日朵雪峰之侧》中说“这是我此刻仅能征服的高度了”,谈谈你对这句诗的理解。

参考答案:“此刻”和“仅”两个词暗示多重意思:①这高度并非“一览众山小”的“绝顶”,却是“我”尽了自己的全部努力所达到的,这并不意味着将来“我”不能达到新的高度,也不意味着此刻的高度微不足道,这毕竟已是一次历尽艰辛的征服;②这个判断句还暗示了“我”身后已经陆续征服了的那些高度,暗示了“我”的目标与“我”的努力之间的差距。

4.《致云雀》的第5~7节赞美了云雀优美的歌声,在写法上具有怎样的特点

参考答案:第5~7节运用了通感的修辞手法,以“银色星光的利箭”、明月的清辉、霓虹似的彩霞降下的美雨等视觉形象描绘听觉上的优美感受,生动形象,美不胜收。

5.阅读《致云雀》的第8~11节,分析本体与喻体的相似点,完成下面的表格。

给他人带来

幸福与甜美

给人们带来光明

使鲁莽的飞贼沉醉

【任务三】 鉴赏诗歌的内容与情感

1.结合写作背景谈谈《立在地球边上放号》体现了怎样的时代精神。

参考答案:当时“五四运动”所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年轻气盛的郭沫若,使他的如椽之笔,得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是“五四运动”巨大声势的象征。“五四运动”对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲决一切半封建、半殖民地的思想罗网,同时以伟大的创造力铸建崭新的科学与民主的现代文明。诗中歌唱那把地球推倒的雄奇之力,更有力地表现了奋发自信的乐观主义情绪,洋溢着“五四”时代蓬勃进取的精神和诗人飞扬凌厉的朝气。

2.《峨日朵雪峰之侧》中,一只小小的蜘蛛在岩壁上与“我”同在,这一特写镜头有何用意

参考答案:在这样的高度上,只有一只不起眼的蜘蛛与“我”为伴;在这样的高度上,即便一只小得可怜的蜘蛛也享受着大自然赐予的快乐与荣耀。作者写蜘蛛,是想告诉我们,真正强大、壮美和坚韧的不是外在的样式、形象,而是内在的精神、意志。与前一诗节的宏阔与“嚣鸣”相对照,对生命的热爱、对生命力的赞颂,全由这只小小的蜘蛛得到表露。

课堂活动

1.阅读本课的四首诗歌,体会诗人的理想和激情,归纳四首诗各抒发了怎样的青春情怀,并写写自己的阅读感受。

提示:四首诗歌写作的年代不一样,诗人身处的社会背景不同,他们各自的人生经历也不一样。可结合时代背景和诗歌意象的象征意义进行分析。

摧毁旧世界,创造新世界

爱国奉献与赤诚

对生命的热爱,对生命力的赞颂

对自由的向往,改造社会的坚定决心

略

2.有人认为,与《立在地球边上放号》《红烛》相比,昌耀的《峨日朵雪峰之侧》更具庄严之美,你是否赞同这一观点 请结合诗歌具体意象进行分析。

提示:昌耀的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中。可以结合《峨日朵雪峰之侧》中意象的选取、情感的表达分析。

参考答案:赞同。诗人塑造了众多的审美意象——雪峰、太阳、蜘蛛等,它们共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。雪峰高大壮美,是诗人圣洁的理想园地;太阳炽热高远,是生命不息的召唤;雄鹰、雪豹,凶猛有力,翱翔于苍天,奔跑于雪原,是大自然的神性代表,是理想追求的崇高象征;突然出现在岩壁上的微小蜘蛛,更是对世间所有顽强生命的热爱与赞颂。(如不赞同,要能自圆其说)

3.雪莱曾说:“一切崇高的诗都是无限的,它好像第一颗橡实,潜藏着所有橡树。我们固然可以拉开一层层的罩纱,可是潜藏在意义深处的赤裸的美却从不曾被完全揭露过。”我们虽然不可能发现诗人在《致云雀》中“潜藏”的所有的美,但我们可以通过吟诵体悟到这首诗的许多让人喜爱之处。那么,你认为这首诗美在何处

提示:《致云雀》之美,可以从意象、手法、音韵、形象、情感等多角度分析体会。

观点一 意象之美。轻云、蓝天、金色的电光、紫色黄昏、晨曦、孤云、明月、晶莹闪烁的草地、雨后苏醒的花蕾等,诗人大量运用这些美好的意象,不仅很好地刻画出云雀的形象,给读者带来无穷的想象,还丰富了诗歌的内涵。

观点二 手法之美。诗人运用比喻、类比、设问的手法,对云雀加以描绘。他把云雀比作诗人、深闺中的少女、萤火虫等,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春雨、赞婚的合唱、凯旋的欢歌相比,突出了云雀的歌声所具有的巨大力量。

观点三 音韵之美。《致云雀》共21节,每节5行,诗歌节奏短促、轻快、流畅、激昂,节与节之间,环环相扣,层层推进,极具艺术感染力。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

雄阔的视域,磅礴的力量

《立在地球边上放号》描绘了一幅惊心动魄的力的图画。诗人仿佛是一个巨人,站在地球边上,欢呼怒涌的白云,拥抱澎湃的海洋,歌颂来自海天的力量——描绘“力的绘画”,表演“力的舞蹈”,演奏“力的音乐”,抒写“力的诗歌”,激荡“力的律吕”。诗人对“力”的歌颂,表现出一种勇敢进取、积极创造的奋发昂扬精神,以及摧毁旧世界、创造新生活的勇气与坚定。

波澜起伏,唯真唯美

《红烛》这首诗,在情感上可谓波澜起伏,全诗经历了七次显著的变化:赞叹红烛之“红”,困惑于红烛的自焚,振奋于红烛的创造,追问红烛的流泪,欣喜于红烛的伟绩,伤感于红烛的灰心,劝慰红烛“莫问收获,但问耕耘”。七次变化,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

另外,这首诗具有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法上重幻想和主观情绪的渲染,反复使用感叹词强烈地表达心中的情感。在诗歌形式上,诗人极其注意诗歌的形式美和节奏感,使其与诗中要表达的情感相一致,如重复句的使用、顶真等修辞的采用,注重押韵、格律等,都给人以美的享受。

营造苍凉意境,展现生命意识

在《峨日朵雪峰之侧》一诗中,诗人塑造了众多审美意象。峨日朵雪峰、岩壁上的攀登者“我”和一只小得可怜的蜘蛛,共同营造出一种凝重壮美的氛围,使饱含沧桑的情怀、古老开阔的高原背景、博大的生命意识,共同构成一个协调的整体。通过意象之间的变化与相互作用,描绘出诗人对生命的独特感悟——在这高不可攀的绝壁上,“我”像一只小得可怜的蜘蛛,但生命使“我”见证了奇迹。昌耀深受中国传统文化的熏染,保持着对古代汉语的热忱,诗歌语言典雅,意象怪诞,文风峭拔,给人以坚硬、粗粝、苍凉之感。

讴歌美丽生命,歌颂自由理想

《致云雀》中,诗人运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了美丽、自由的云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美好的象征,诗歌突出了云雀的歌声所具有的巨大力量。云雀这一形象,并不纯然是自然界中的云雀,而是诗人理想的形象载体。诗人和云雀在许多方面都很相似:都追求光明,追求崇高,向往理想的世界。所不同的只是诗人痛苦地感受到了理想与现实间的巨大差距,而这种痛苦对云雀而言是不存在的。从诗歌的整个基调中可以看出,雪莱虽感到痛苦,但仍以不断飞升的积极情态去超越感伤,因此诗歌充满了活力和锐气,有一种向上的力量。

【素材挖掘】

●青春力量 “五四”时期,郭沫若与一批进步青年应和着时代的需要,顺应着时代的大潮,带着满身的青春气息、爱国激情,雄立“在地球边上放号”,向整个世界发出电闪雷鸣般的呼喊。如果说鲁迅是以一个思想家的风范,站在当时中国的思想巅峰上,以理性的力量向国民发出启蒙的呐喊,那么,郭沫若等人则是站到了时代情感的巅峰上,以饱满的激情向世界发出毁灭与创造的声音。

●使命意识 蜡是躯体,火是灵魂。匠人赋予红烛的使命是燃烧,社会赋予诗人的使命是为国家、民族的前途而忧心、牺牲和创造。“流一滴泪,灰一分心”,因为你在创造光明!

●奉献精神 没有耕耘,就没有收获,这是世人皆知的道理。没有燃烧自己、流血流泪的红烛,就不会产生光明。正是有了先辈的耕耘,才有了后人的收获。“莫问收获,但问耕耘”反映的正是这样一种为了未来而甘愿牺牲的奉献精神。

●敢于攀登,执着理想 “这是我此刻仅能征服的高度了”,诗的开篇便让我们看到了一个攀登不止的勇士形象。他一路跋涉而来,不畏艰险;他竭尽所能,实现自我;下一刻,稍事休息后,也许又要踏上新的征程。

●追逐理想,渴望光明 雪莱是英国的浪漫主义诗人,也是一名理想主义者。追逐理想与自由似乎是他短暂人生的使命。而雪莱的一生也正像他的诗歌所展现的那样:虽然屡遭挫折,身处逆境,却仍能正直刚强,勇敢前行。

本课结束

第一单元

2 立在地球边上放号

红 烛

峨日朵雪峰之侧

致云雀

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。作家、诗人、历史学家、古文字学家。郭沫若早年赴日本留学,后投身于新文化运动,与成仿吾、郁达夫等组织成立“创造社”。郭沫若一生著述颇丰,其诗歌与历史剧的创作成就最大,主要作品有诗集《女神》《星空》等,历史剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,字友三,湖北浠水人。诗人、学者。1923年出版第一部诗集《红烛》,1928年出版第二部诗集《死水》。在学术方面,他研究中国古代文化遗产,著有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》等专著。1946年7月15日,在悼念李公朴先生的大会上,闻一多发表了著名的《最后一次讲演》,当晚被国民党特务杀害。

昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人,诗人。曾参加抗美援朝,负伤致残。1956年到青海文联工作。代表作有诗歌《慈航》《划呀,划呀,父亲们!》《意绪》等。

雪莱(1792—1822),英国诗人。代表作有诗剧《解放了的普罗米修斯》和《钦契》,诗歌《西风颂》《致云雀》等。雪莱的诗歌节奏明快,积极向上。

【了解背景】

立在地球边上放号

《立在地球边上放号》原载1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈体现了诗人破坏旧世界开创新世界的勇猛革命精神。郭沫若在创作这首诗时,正受到“五四”运动及美国诗人惠特曼的影响,进入了诗歌创作的爆发期。郭沫若说:“个人的郁积,民族的郁积,在这时找出了喷火口,也找出了喷火的方式,我在那时差不多是狂了。”(《序我的诗》)

红烛

本诗写于1923年,诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。这首诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

峨日朵雪峰之侧

昌耀的特殊人生经历,使“生命意识”成为其诗歌的总主题。彰显生命,是其诗歌创作的根本目的。昌耀将深刻体验到的生命理念、情感,倾注到精心选择的意象中,雕铸出一幅幅真实而顽强的生命图画。这首写于1962年的短诗《峨日朵雪峰之侧》就是其彰显生命意识的名篇。这首诗定格了他所有诗歌的情绪基调和精神向度,是他生命精神的承载,更是他对生命本质的确认。

致云雀

《致云雀》是雪莱的抒情诗中不朽的杰作之一。在狂热的革命思潮中长大的雪莱,深受自由派与激进派思想的影响,坚信只有不断进行社会改革,才能真正根除罪恶的社会根源。他把自己对自由的渴望和对暴政的憎恶都深深地融汇于诗作当中。据雪莱夫人回忆,《致云雀》写于1820年雪莱旅居意大利期间。在夏季的一个黄昏,雪莱在莱杭郊野散步时听到云雀鸣叫,于是有感而作。这首诗是雪莱抒情诗中的珍品,至今仍有无穷的魅力。

【相关链接】

1.现代诗歌:指“五四运动”以来创作的诗歌。它是适应时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活、表现科学民主的革命内容,以打破旧体诗格律形式的束缚为主要标志的新体诗。

2.创造社:新文化运动中的新文学团体。1921年6月,由留学日本的郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等人于日本东京成立。前期,他们反对封建文化、复古思想,主张自我表现和个性解放;后期则大力倡导无产阶级革命文学。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语

(1)律吕:古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

(2)慰藉:安慰。

(3)罅隙:缝隙。

(4)酣畅淋漓:形容非常畅快。多指文艺作品中刻画人物形象或抒发感情很充分。

(5)不事雕琢:不加以任何修饰。也指写文章不做修改。

(6)霞蔚云蒸:即“云蒸霞蔚”,云气升腾,彩霞弥漫,形容景物灿烂绚丽。

(7)犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

3.辨析下列词语的用法

(1)决然 决绝

辨析:二者都有“非常坚决”的意思,但是词性不同。“决然”是副词,有“必然、一定”的意思;“决绝”作形容词时表示非常坚决,作动词时则表示断绝关系。

例句:①他的这番话说得十分决绝。

②美国决然“退群”的做法,着实让欧洲的伙伴们吃惊不小。

(2)摒弃 摈弃

辨析:二者都是动词,都含有“排除”的意思,多用于书面语。“摒弃”,表示舍弃,使用范围广,对象除了感情、念头、看法、心理之外,还常是成规、世俗、习气、礼仪、做法、生活以及人等;“摈弃”,表示抛弃,含有排除掉的意味,词义较重,对象以抽象的事物居多,如思想、观点、文化遗产中的糟粕等。

例句:①他终于摒弃杂念,专心致志地做起了实验。

②对文化遗产中的糟粕,我们要坚决摈弃。

(3)瞻前顾后 畏首畏尾

辨析:二者都有“顾虑重重”的意思。但“瞻前顾后”偏重于犹豫不定,也可用来形容做事以前考虑周密谨慎;“畏首畏尾”偏重于胆小怕事。

例句:①每个人都有一定的能力,只是有些人敢拼,而有些人则缺乏勇气,畏首畏尾,所以人与人之间才形成了差距。

②做事瞻前顾后,看似很严谨,其实是在拖延,这样往往贻误时机。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 分析诗歌意象,把握诗人形象

1.《立在地球边上放号》一诗中选取了哪些意象 这些意象具有怎样的特点

参考答案:诗歌选取了怒涌的白云、壮丽的北冰洋、无限的太平洋、滚滚的洪涛等意象。这些意象宏大、壮丽,有着雄阔的视域,给人一种强劲的力量感。

2.在《红烛》中,诗人抓住了“红烛”的两个特点进行设疑,这两个特点是什么 诗中是如何“设疑”的

参考答案:特点:红烛的“燃烧”与“流泪”。诗中有两处“设疑”,分别是:第2节中“是谁制的蜡——给你躯体 /是谁点的火——点着灵魂 /为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出 ”,第6节中“匠人造了你,/原是为烧的。/既已烧着,/又何苦伤心流泪 ”。

3.《峨日朵雪峰之侧》这首诗中的“我”是一个怎样的形象

参考答案:这首诗中的“我”是一个登山勇士的形象。“我”竭尽所能登到了目前的高度,看到苍凉壮美的景象,渴望“有一只雄鹰或雪豹与我为伍”,但在“锈蚀的岩壁”上,只有一只“小得可怜的蜘蛛”与“我”做伴。既体现了雪峰的高耸,也体现了“我”的勇敢。

4.在这四首诗歌中,诗人精心筛选意象,表达自己的情思。请根据课文内容,完成下表。

参考答案:

作 品 诗中意象 意象特点

《立在地球 边上放号》 波涛 不断的毁坏,不断的创造,不断的努力。打破一个旧的世界,创造一个新的世界。

《红烛》 红烛 吐出心来,燃烧自己、照亮他人,只问耕耘、不问收获,创造光明。

《峨日朵雪 峰之侧》 蜘蛛 站在与众不同的角度和高度,以一种极度的清醒和理智看待这个世界。

《致云雀》 云雀 是自由欢乐的精灵,是传播爱与光明的形象。

【任务二】 赏析诗歌的语言与手法

1.《立在地球边上放号》这首诗在写作上有哪些突出的特点 请简要分析。

参考答案:①想象奇特。诗人把自己想象成站立在地球边上的一个巨人,北冰洋、太平洋的景色也就尽收眼底了,由此诗人才可以自由地调用这些本来宏大的意象。

②强烈的抒彩。全诗直抒胸臆,运用了四组“啊啊”、六个“哟”宣泄诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感。

③语言形象生动。诗人将描写对象人格化,写白云在“怒涌”,太平洋“提起他全身的力量来要把地球推倒”,滚滚的洪涛在“毁坏”“创造”“努力”,使作品更加生动形象。

2.“红烛啊!/这样红的烛!/诗人啊!/吐出你的心来比比,/可是一般颜色 ”这一诗节在全诗中具有怎样的作用

参考答案:这一诗节在全诗中具有引出下文的作用。“这样红的烛”是对烛的高度赞美,概括了下面的内容;“诗人”的“心”,正是这首诗所要写的自己对烛的感悟。

3.《峨日朵雪峰之侧》中说“这是我此刻仅能征服的高度了”,谈谈你对这句诗的理解。

参考答案:“此刻”和“仅”两个词暗示多重意思:①这高度并非“一览众山小”的“绝顶”,却是“我”尽了自己的全部努力所达到的,这并不意味着将来“我”不能达到新的高度,也不意味着此刻的高度微不足道,这毕竟已是一次历尽艰辛的征服;②这个判断句还暗示了“我”身后已经陆续征服了的那些高度,暗示了“我”的目标与“我”的努力之间的差距。

4.《致云雀》的第5~7节赞美了云雀优美的歌声,在写法上具有怎样的特点

参考答案:第5~7节运用了通感的修辞手法,以“银色星光的利箭”、明月的清辉、霓虹似的彩霞降下的美雨等视觉形象描绘听觉上的优美感受,生动形象,美不胜收。

5.阅读《致云雀》的第8~11节,分析本体与喻体的相似点,完成下面的表格。

给他人带来

幸福与甜美

给人们带来光明

使鲁莽的飞贼沉醉

【任务三】 鉴赏诗歌的内容与情感

1.结合写作背景谈谈《立在地球边上放号》体现了怎样的时代精神。

参考答案:当时“五四运动”所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年轻气盛的郭沫若,使他的如椽之笔,得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是“五四运动”巨大声势的象征。“五四运动”对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲决一切半封建、半殖民地的思想罗网,同时以伟大的创造力铸建崭新的科学与民主的现代文明。诗中歌唱那把地球推倒的雄奇之力,更有力地表现了奋发自信的乐观主义情绪,洋溢着“五四”时代蓬勃进取的精神和诗人飞扬凌厉的朝气。

2.《峨日朵雪峰之侧》中,一只小小的蜘蛛在岩壁上与“我”同在,这一特写镜头有何用意

参考答案:在这样的高度上,只有一只不起眼的蜘蛛与“我”为伴;在这样的高度上,即便一只小得可怜的蜘蛛也享受着大自然赐予的快乐与荣耀。作者写蜘蛛,是想告诉我们,真正强大、壮美和坚韧的不是外在的样式、形象,而是内在的精神、意志。与前一诗节的宏阔与“嚣鸣”相对照,对生命的热爱、对生命力的赞颂,全由这只小小的蜘蛛得到表露。

课堂活动

1.阅读本课的四首诗歌,体会诗人的理想和激情,归纳四首诗各抒发了怎样的青春情怀,并写写自己的阅读感受。

提示:四首诗歌写作的年代不一样,诗人身处的社会背景不同,他们各自的人生经历也不一样。可结合时代背景和诗歌意象的象征意义进行分析。

摧毁旧世界,创造新世界

爱国奉献与赤诚

对生命的热爱,对生命力的赞颂

对自由的向往,改造社会的坚定决心

略

2.有人认为,与《立在地球边上放号》《红烛》相比,昌耀的《峨日朵雪峰之侧》更具庄严之美,你是否赞同这一观点 请结合诗歌具体意象进行分析。

提示:昌耀的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中。可以结合《峨日朵雪峰之侧》中意象的选取、情感的表达分析。

参考答案:赞同。诗人塑造了众多的审美意象——雪峰、太阳、蜘蛛等,它们共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。雪峰高大壮美,是诗人圣洁的理想园地;太阳炽热高远,是生命不息的召唤;雄鹰、雪豹,凶猛有力,翱翔于苍天,奔跑于雪原,是大自然的神性代表,是理想追求的崇高象征;突然出现在岩壁上的微小蜘蛛,更是对世间所有顽强生命的热爱与赞颂。(如不赞同,要能自圆其说)

3.雪莱曾说:“一切崇高的诗都是无限的,它好像第一颗橡实,潜藏着所有橡树。我们固然可以拉开一层层的罩纱,可是潜藏在意义深处的赤裸的美却从不曾被完全揭露过。”我们虽然不可能发现诗人在《致云雀》中“潜藏”的所有的美,但我们可以通过吟诵体悟到这首诗的许多让人喜爱之处。那么,你认为这首诗美在何处

提示:《致云雀》之美,可以从意象、手法、音韵、形象、情感等多角度分析体会。

观点一 意象之美。轻云、蓝天、金色的电光、紫色黄昏、晨曦、孤云、明月、晶莹闪烁的草地、雨后苏醒的花蕾等,诗人大量运用这些美好的意象,不仅很好地刻画出云雀的形象,给读者带来无穷的想象,还丰富了诗歌的内涵。

观点二 手法之美。诗人运用比喻、类比、设问的手法,对云雀加以描绘。他把云雀比作诗人、深闺中的少女、萤火虫等,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春雨、赞婚的合唱、凯旋的欢歌相比,突出了云雀的歌声所具有的巨大力量。

观点三 音韵之美。《致云雀》共21节,每节5行,诗歌节奏短促、轻快、流畅、激昂,节与节之间,环环相扣,层层推进,极具艺术感染力。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

雄阔的视域,磅礴的力量

《立在地球边上放号》描绘了一幅惊心动魄的力的图画。诗人仿佛是一个巨人,站在地球边上,欢呼怒涌的白云,拥抱澎湃的海洋,歌颂来自海天的力量——描绘“力的绘画”,表演“力的舞蹈”,演奏“力的音乐”,抒写“力的诗歌”,激荡“力的律吕”。诗人对“力”的歌颂,表现出一种勇敢进取、积极创造的奋发昂扬精神,以及摧毁旧世界、创造新生活的勇气与坚定。

波澜起伏,唯真唯美

《红烛》这首诗,在情感上可谓波澜起伏,全诗经历了七次显著的变化:赞叹红烛之“红”,困惑于红烛的自焚,振奋于红烛的创造,追问红烛的流泪,欣喜于红烛的伟绩,伤感于红烛的灰心,劝慰红烛“莫问收获,但问耕耘”。七次变化,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

另外,这首诗具有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法上重幻想和主观情绪的渲染,反复使用感叹词强烈地表达心中的情感。在诗歌形式上,诗人极其注意诗歌的形式美和节奏感,使其与诗中要表达的情感相一致,如重复句的使用、顶真等修辞的采用,注重押韵、格律等,都给人以美的享受。

营造苍凉意境,展现生命意识

在《峨日朵雪峰之侧》一诗中,诗人塑造了众多审美意象。峨日朵雪峰、岩壁上的攀登者“我”和一只小得可怜的蜘蛛,共同营造出一种凝重壮美的氛围,使饱含沧桑的情怀、古老开阔的高原背景、博大的生命意识,共同构成一个协调的整体。通过意象之间的变化与相互作用,描绘出诗人对生命的独特感悟——在这高不可攀的绝壁上,“我”像一只小得可怜的蜘蛛,但生命使“我”见证了奇迹。昌耀深受中国传统文化的熏染,保持着对古代汉语的热忱,诗歌语言典雅,意象怪诞,文风峭拔,给人以坚硬、粗粝、苍凉之感。

讴歌美丽生命,歌颂自由理想

《致云雀》中,诗人运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了美丽、自由的云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美好的象征,诗歌突出了云雀的歌声所具有的巨大力量。云雀这一形象,并不纯然是自然界中的云雀,而是诗人理想的形象载体。诗人和云雀在许多方面都很相似:都追求光明,追求崇高,向往理想的世界。所不同的只是诗人痛苦地感受到了理想与现实间的巨大差距,而这种痛苦对云雀而言是不存在的。从诗歌的整个基调中可以看出,雪莱虽感到痛苦,但仍以不断飞升的积极情态去超越感伤,因此诗歌充满了活力和锐气,有一种向上的力量。

【素材挖掘】

●青春力量 “五四”时期,郭沫若与一批进步青年应和着时代的需要,顺应着时代的大潮,带着满身的青春气息、爱国激情,雄立“在地球边上放号”,向整个世界发出电闪雷鸣般的呼喊。如果说鲁迅是以一个思想家的风范,站在当时中国的思想巅峰上,以理性的力量向国民发出启蒙的呐喊,那么,郭沫若等人则是站到了时代情感的巅峰上,以饱满的激情向世界发出毁灭与创造的声音。

●使命意识 蜡是躯体,火是灵魂。匠人赋予红烛的使命是燃烧,社会赋予诗人的使命是为国家、民族的前途而忧心、牺牲和创造。“流一滴泪,灰一分心”,因为你在创造光明!

●奉献精神 没有耕耘,就没有收获,这是世人皆知的道理。没有燃烧自己、流血流泪的红烛,就不会产生光明。正是有了先辈的耕耘,才有了后人的收获。“莫问收获,但问耕耘”反映的正是这样一种为了未来而甘愿牺牲的奉献精神。

●敢于攀登,执着理想 “这是我此刻仅能征服的高度了”,诗的开篇便让我们看到了一个攀登不止的勇士形象。他一路跋涉而来,不畏艰险;他竭尽所能,实现自我;下一刻,稍事休息后,也许又要踏上新的征程。

●追逐理想,渴望光明 雪莱是英国的浪漫主义诗人,也是一名理想主义者。追逐理想与自由似乎是他短暂人生的使命。而雪莱的一生也正像他的诗歌所展现的那样:虽然屡遭挫折,身处逆境,却仍能正直刚强,勇敢前行。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读