2 立在地球边上放号 红烛 峨日朵雪峰之侧 致云雀课件(共82张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 2 立在地球边上放号 红烛 峨日朵雪峰之侧 致云雀课件(共82张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:14:06 | ||

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

第一单元

2 立在地球边上放号 红烛

峨日朵雪峰之侧 致云雀

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

立在地球边上放号

这首诗以惠特曼铺陈排比的句式,热烈歌颂了“不断的毁坏”“不断的创造”的力量,正好反映了“五四”时期人民那种奋起直追、高扬个性、改变“弱国愚民”状况的强烈愿望,自然具有一种振聋发聩的艺术力量。

——孙光萱

[资源助读]

作者简介

新诗的奠基者——郭沫若

1919年,郭沫若在日本留学时,取了“沫若”这个笔名。“沫”“若”,即沫水和若水。这是流经郭沫若家乡的两条河流。郭沫若取此二水作为笔名,是表示他身在异国、不忘家园的意思,也表现了他强烈的爱国主义思想。

郭沫若,原名郭开贞,字鼎堂,四川乐山人,诗人、学者。

1914年留学日本,原学医,后从事文艺运动;1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社,并出版第一部诗集《女神》;1924年后接触马克思主义理论,开始倡导革命文学;1928年2月因被国民党政府通缉,流亡日本,埋头研究中国古代史、甲骨文和金文,直到1937年7月抗日战争全面爆发后秘密回国。他是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界的领袖,著名的浪漫主义诗人。

代表诗集有《女神》《星空》等。他的第一部诗集《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充分反映了“五四”时代精神。

作品背景

《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和俄国十月革命的影响,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸时,面对浩渺无边的大海,那惊天的海浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人写下的这首关于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

相关常识

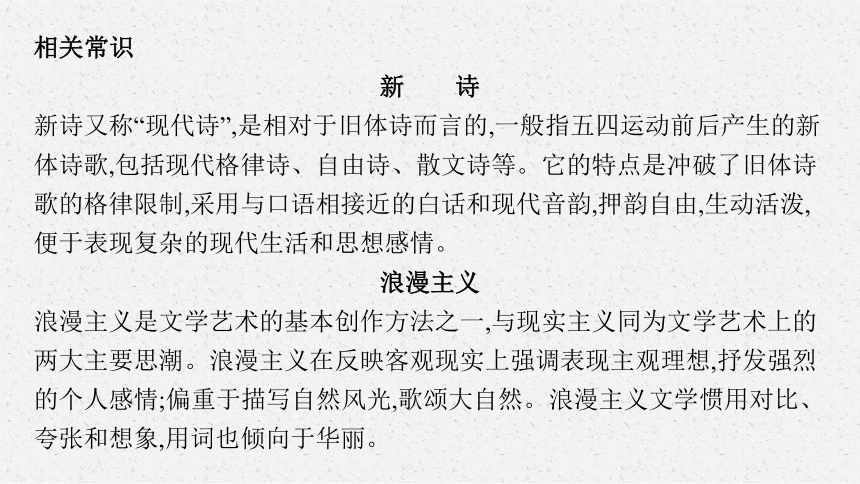

新 诗

新诗又称“现代诗”,是相对于旧体诗而言的,一般指五四运动前后产生的新体诗歌,包括现代格律诗、自由诗、散文诗等。它的特点是冲破了旧体诗歌的格律限制,采用与口语相接近的白话和现代音韵,押韵自由,生动活泼,便于表现复杂的现代生活和思想感情。

浪漫主义

浪漫主义是文学艺术的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。浪漫主义在反映客观现实上强调表现主观理想,抒发强烈的个人感情;偏重于描写自然风光,歌颂大自然。浪漫主义文学惯用对比、夸张和想象,用词也倾向于华丽。

[知识梳理]

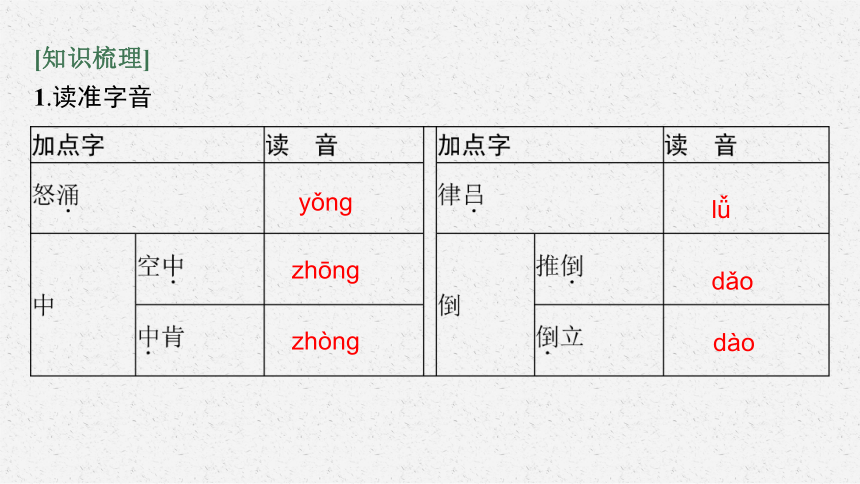

1.读准字音

yǒng

zhōnɡ

zhònɡ

lǚ

dǎo

dào

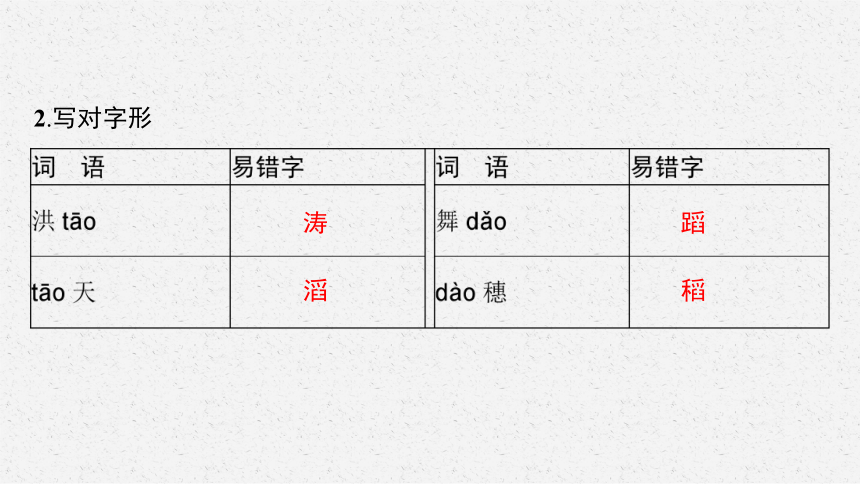

2.写对字形

涛

滔

蹈

稻

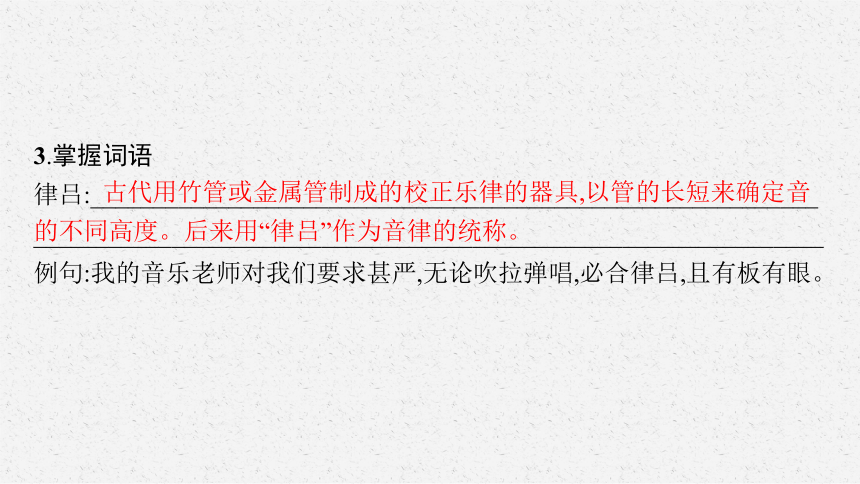

3.掌握词语

律吕:__________________________________________________________

_______________________________________________________________

例句:我的音乐老师对我们要求甚严,无论吹拉弹唱,必合律吕,且有板有眼。

古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

红 烛

诗人主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民。

——闻一多

[资源助读]

作者简介

红烛一样的诗人——闻一多

闻一多(1899—1946),名亦多,字友三,亦字友山,本名家骅,又改名一多,诗人、学者。他致力于研究新诗格律化的理论,在论文《诗的格律》中,他要求新诗具有“音乐的美,绘画的美,并且还有建筑的美”。著有诗集《红烛》《死水》。学术著作有《古典新义》《楚辞校补》《神话与诗》《唐诗杂论》等。闻一多的主要著作收录在《闻一多全集》中。

作品背景

同“五四”时代的其他一些诗人比较,闻一多显然对中国传统诗歌的感情更为深厚,在吸收西方诗歌营养的同时,他未曾放弃过对中国古典诗歌艺术的研习、摹写。唐代著名诗人李商隐的作品是最能引起闻一多兴趣的中国古典诗歌之一。李商隐的传世名句“蜡炬成灰泪始干”当然也是闻一多烂熟于心的。就这样,“红烛”作为中国文人的追求的象征,被现代诗人闻一多理所当然地接受了下来。但是,《红烛》显然又不是李商隐《无题》的现代翻版,诗中到处充满了现实的投影、时代的声音。诗人属于“五四”的、属于个体的那个“自我”与属于传统文化的、属于民族心理沉淀的“自我”又是如此错综复杂地交织在一起,互相有补充,有说明,但更有矛盾、冲突,由此而诞生了一首奇特的《红烛》。

相关常识

新 月 派

新月派又被称为“新格律诗派”,是现代新诗史上一个重要的诗歌流派。新月派成立于1923年,活跃于20世纪20年代中后期。

新月派提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,反对滥情主义和诗的散文化倾向。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张:音乐美,表现为诗歌的韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听;绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画;建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相等,每行诗的字数基本

相等。

[知识梳理]

1.读准字音

jiè

yún

zhuó

zháo

zhe

gāo

fèi

qī

jī

2.写对字形

炬

芒

矛

监

脂肪,借指人民的血汗和劳动果实。

安慰。

峨日朵雪峰之侧

昌耀的诗,有着独具个性的诗体语言和灵性诗意的审美意象,透露出对人的生存境地彻悟的洞察,表现了对命运的反思和对生命本体形而上的哲思。但在奇崛的意象、陌生化的语言之中却流露出他坚守人生信念的执着精神,以及贯穿其中的对人类未来的忧患意识和使命感。

——雷庆锐

[资源助读]

作者简介

现代新诗的高峰——昌耀

昌耀,原名王昌耀,湖南桃源人。1950年参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。其间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》《命运之书》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。他的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中。

作品背景

1956年昌耀到青海文联工作,后长期在农场劳动,1979年复出到青海作协工作。《峨日朵雪峰之侧》作于1962年。“峨日朵”是青海海北藏族自治州祁连县峨堡镇百姓对“峨堡”二字的口语读音,“峨日朵雪峰”是祁连山脉中一座或者几座小雪峰。这首诗是登山勇士的自我写照。

[知识梳理]

1.读准字音

zōng

xiē

dù

duó

xiāo

xià

báo

bó

2.写对字形

渗

瘆

铆

聊

表示很坚决;必然,一定。

缝隙。

致 云 雀

我实在够不上读他(雪莱),因为太浓厚伟大了。他的小诗,很轻灵,很微妙,很真挚,很美丽,读的时候,心灵真是颤动起来,犹如看一块纯洁的水晶,真是内外通灵。

——徐志摩

[资源助读]

作者简介

诗人中的诗人——雪莱

雪莱(1792—1822),英国浪漫主义诗人。1810年入牛津大学学习,开始踏上其追求民主自由的道路。1811年,诗人因为发表《无神论的必然性》,宣传无神论思想,被学校开除。1818年迁居意大利,与拜伦成为好友。代表作有诗歌《西风颂》《致云雀》、诗剧《解放了的普罗米修斯》等。

作品背景

诗人在写这首诗的时候,黑暗恐怖正沉重地笼罩着整个英国。大规模的“圈地运动”使百姓流离失所,大批工人流落街头;严重的经济危机使国家物价飞涨,工人工资骤降,人民生活贫困;愤怒的工人因此起来罢工,捣毁机器,游行请愿,然而这一切行动均遭到统治阶级的血腥镇压。这种黑暗暴政几乎压得人透不过气来,因此人们对光明和幸福生活的渴盼非常迫切,而雪莱的这首诗,在一定程度上反映了当时人们的这一迫切愿望。

如果冬天已经来临,春天还会远吗

——雪莱《西风颂》

相关常识

抒 情 诗

抒情诗以集中抒发诗人在生活中激发起来的思想感情为特征,主要通过抒发诗人的思想感情来反映生活,因此不去详细叙述生活事件的过程,一般没有完整的故事情节,不具体描写人物和景物。抒情诗的特点是侧重直抒胸臆、借景抒情。优秀的抒情诗则往往激荡着时代的旋律。抒情诗根据其内容的不同,分为颂歌、情歌、哀歌、挽歌、牧歌等。

[知识梳理]

1.读准字音

qín

hān

chún

yì

lù

lòu

chì

zhì

xī

ní

wèi

Yù

2.写对字形

琢

霖

荫

摈

婉

闺

怠

莹

雕刻(玉石),过分地修饰(文字)。

(武器、言语等)锋利,锐利。

抛弃。

4.词语辨析

闪烁 闪耀

闪烁:①(光亮)动摇不定,忽明忽暗。 ②(说话)稍微露出一点儿想法,但不肯说明确;吞吞吐吐。 闪耀:①(光亮)动摇不定,忽明忽暗。②光彩耀眼。

相同点:都有“光亮闪动”的意思。

不同点:“闪烁”适用范围广,可以说灯光“闪烁”,也可以理解为说话隐晦躲 闪,不肯明确说出,闪烁其词;“闪耀”着重于光彩耀眼,多形容动摇不定地四射。

例句 ①他言语 ,似乎对实情有所隐瞒。

②那融化的雪水从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条 的银练。

闪烁

闪耀

霞蔚云蒸 五彩缤纷

霞蔚云蒸:彩霞弥漫,云气升腾。形容景物灿烂绚丽。 五彩缤纷:形容色彩繁多而艳丽。

相同点:都有“色彩绚丽”的意思。

不同点:“霞蔚云蒸”一般用来表现风景,“五彩缤纷”一般用来表现色彩。

例句 ①近期由于雨水充沛,温度适宜,南京梅花山迎来了盛花期。3月11日,南京梅花山, ,美不胜收。

②潍坊国际风筝节开幕,各式各样 的风筝扮靓天空。

霞蔚云蒸

五彩缤纷

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 一滴水中观太阳——由意象看情感

[情境导入] 美学家布洛克说:“把一个柠檬放在一个橘子旁边,它们便不再是一个柠檬和一个橘子了,而变成了水果。”诗歌正是由一个个意象组合而成的精美的艺术品。这件精美艺术品上的每一粒珍珠,都映射着诗歌作者的思想情感。

1.《立在地球边上放号》一诗开头三句写了哪些意象 这些意象组合成了怎样的景象

点拨 开头三句写了“白云”“北冰洋”“太平洋”等意象,诗人用“无数”“壮丽”“无限”等词描绘这些意象,共同形成开阔意境,再用“怒涌”“提起”“推倒”等一系列动词和拟人的修辞手法,描绘出一幅海涛汹涌、白云涌现的壮丽宏伟的景象。

2.《红烛》这首诗中的意象有什么特点 诗人想通过这样的意象表达什么情感

点拨 《红烛》这首诗集中运用“红烛”这一意象,象征自己对祖国的一颗赤诚的心。全诗以诗人与“红烛”问答交流的形式展开,抓住“红烛”的“自焚”与“流泪”两个显著特征,表现了不管个人能否看到胜利的到来,都要有为理想而斗争的顽强意志,要有献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

3.《峨日朵雪峰之侧》这首诗主要运用了哪些意象 有何作用

点拨 《峨日朵雪峰之侧》选取了“太阳”“山海”“石砾”“深渊”“军旅”“铆钉”“巨石”“血滴”“雄鹰”“雪豹”“蜘蛛”等较为庄严、奇险的意象,营造了凝重而又壮美的意境,让读者体会到在冷寂的思维中所展现的生命的张力。

4.《致云雀》一诗中的“云雀”有什么特点 如何理解“云雀”这一意象

点拨 云雀代表了光明、欢乐、自由、对生活的热爱。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。诗人通过云雀这一意象,表达自己追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感。

研读任务二 自知明艳更沉吟——品味诗歌的艺术魅力

[情境导入] 唐代诗人张籍在《酬朱庆馀》一诗中说:“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。”诗歌是诗人心志的体现,独出心裁的诗歌,往往还需借助一定的表达技巧呈现出来,从而给人以更美的感受。让我们从诗歌的表达技巧角度赏析这四首诗歌。

5.《立在地球边上放号》中“啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!”运用了什么手法 有什么表达效果

点拨 运用了排比的修辞手法。三个“不断”,形容巨人力量之大,无坚不摧,新思想、新文化、新事物正以排山倒海之力,摧毁着旧思想、旧文化、旧事物。表达了在世界面前积极的、奔放的、不受约束的自信与决心。

6.怎样理解“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”运用的技巧与含意

7.《红烛》一诗的开头,为什么要引用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”

点拨 诗歌结尾运用排比和比喻的手法,讴歌赞美“力”。把大海白云的壮丽景色比作“力的绘画”,把滚滚洪涛比作“力的舞蹈”,把洪涛的声音比作“力的音乐,力的诗歌”,把洪涛的节奏和音律比作“力的律吕”。这些正是“五四”时期时代精神的特征。

点拨 “蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

8.《红烛》两节中先说红烛“一误再误”,后又写“不误,不误”是否矛盾 请简要分析。

点拨 不矛盾。“一误再误”是诗人无法理解红烛燃烧自己照亮别人,即“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出 ”,为何作出如此大的牺牲 “不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈,表明了诗人此时的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。

9.《峨日朵雪峰之侧》中是如何描写诗人攀登的状态的

点拨 ①运用正面描写,如“我小心地探出前额”等句,表现诗人攀登的谨慎、坚决与艰难。②运用衬托手法写出了诗人攀登的艰难。那一片“引力无穷的山海”似有黑洞般无穷的引力,在竭力使“我”下坠;石砾不时地滑坡,深渊兴起一派有如“军旅远去的喊杀声”的嚣鸣,在“我”身旁向深渊“自上而下”地远去。环境的艰险衬托出“我”在这个高度上的坚持绝非易事,这是一个贴身绝壁的登山勇士的生命体验。

10.《致云雀》中诗人运用了哪些表达技巧来抒发情感

点拨 ①诗人运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是自由、欢乐、光明、美丽的象征。②诗人运用比喻、类比、设问等手法,对云雀加以描绘。他把云雀比作诗人,比作深闺中的少女,比作萤火虫,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春霖洒落的声息、赞婚的合唱、凯旋的欢歌相比,突出云雀歌声所具有的巨大力量。

研读任务三 探求隐藏在描写背后的人生态度与精神追求

[情境导入] 郭沫若和闻一多是中国新诗发展史上第一个十年的代表人物,但二人对待作诗的态度截然不同。郭沫若作诗,主张“写”;闻一多作诗,则主张“做”。“写”和“做”在这里各有其特殊含义:“写”就是郭沫若所说的“自然流露”,而“做”则强调艺术上的加工追求。但无论“写”还是“做”,其背后都蕴含着作者的思想情感,让我们通过本课的有关诗句,探求诗歌背后的情感。

11.如何理解《立在地球边上放号》一诗中的“力”字蕴含的情感

点拨 诗中的“力”,是五四运动所产生的伟大的“力波”;诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是五四运动巨大声势的象征。这种力量震动了年轻气盛的诗人,也掀起了“科学”与“民主”的爱国浪潮。正是这种“力”,激荡着一代青年摧毁旧世界,创造新生活。

12.怎样理解《红烛》中最后一句“莫问收获,但问耕耘” 体现了诗人怎样的精神风貌

点拨 这句诗是诗人在劝勉红烛,也是在劝勉自己。耕耘者要创造光明,不计个人的得失荣辱。这也正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,体现了诗人极其伟大崇高的献身精神。

13.“文以意为主。”请结合《峨日朵雪峰之侧》,简析诗人创作这首诗的意图,并简要阐述这种“意”是如何表现出来的。

点拨 在这首诗中,诗人将体验到的深刻的生命理念、立场、情感,倾注到精心选择的生命意象中,绘制成一幅幅真实而顽强的生命图景。诗人通过意象之间的变化与相互作用,描绘出自己内心深处向往的乌托邦。隐藏在诗人忧郁和伤感心灵背后的,是他对生命本真和尊严的追寻与捍卫。

14.雪莱说:“一切崇高的诗都是无限的,它好像第一颗橡实,潜藏着所有的橡树。我们固然可以拉开一层一层的罩纱,可是潜藏在意义最深处的赤裸的美却永远不曾揭露出来。”请结合全诗,简析云雀这一形象的内涵及体现的诗人情感。

点拨 ①云雀不仅代表“向上,再向高处飞翔”的大自然中的云雀形象,更是诗人理想的自我形象。②云雀以清新飘逸、欢乐神圣的歌声“永远歌唱着飞翔”,正是诗人追求光明,向往自由、积极乐观精神的写照。③云雀不仅是自由精神的化身,也是雪莱艺术理想的体现。

思维提升

[比较鉴赏]

1.本课选了三首中国现当代诗歌和一首外国诗歌。这些诗歌,均借助优美的意象,运用一定的艺术手法,表达了诗人的理想追求,试结合下表中的有关提示,将表格内容补充完整。

题目 年代 主要意象 思想情感

《立在地球边上放号》 ① 白云、洪涛、太平洋、北冰洋等 歌颂不断毁灭、不断创造的伟力,体现了“五四”时期的气概与精神

《红烛》 1923年 红烛 ②

《峨日朵雪峰之侧》 1962年初稿, 1983年删定 ③ 表达对攀登的渴望、对生命的热爱和对生命力的赞颂

《致云雀》 1820年 云雀 ④

1919年

诗人以红烛自比,表达了对家国的热爱以及奉献精神

雪峰、太阳、

蜘蛛等

热情赞美云雀,抒发了对欢乐、光明、自由和理想的执着追求

2.作为抒情诗,《红烛》与《峨日朵雪峰之侧》的抒情方式有较大不同,请简要对比分析。

点拨 《红烛》是闻一多先生“五四”时期的热血之作,具有浓重的浪漫主义色彩。情感表达激越直接,重幻想和主观情绪的渲染,多用短句,运用反复与呼告的修辞手法,强烈地表达了对红烛奉献与牺牲精神的高度赞美。

《峨日朵雪峰之侧》感情表达隐晦而曲折,将心中渴望有辉煌壮丽相伴,与最终发现与自己同享成功的是“小得可怜的蜘蛛”对比,表达对自我、对生命意义的思考。

3.雪莱说,“我们瞻前顾后,为了不存在的事物自扰,我们最真挚的欢笑,也交织着某种苦恼,我们最美的音乐是最能倾诉哀思的曲调”。诗歌正是倾诉情思的音乐。请根据表格提示,比较《红烛》和《致云雀》两首诗的异同。

比较点 《红烛》 《致云雀》

不同点 意象运用 红烛——成灰与流泪 ①

相同点 诗歌主题 均表达了对光明与美好的追求,以及渴望唤醒世人、愿意为真理而奉献自我的情怀

艺术特色 都运用了象征手法,以具体事物象征抽象的情思;都运用了拟人修辞,充满了浓郁的浪漫主义色彩

②

云雀——欢乐与歌唱

都偏重主观情绪的渲染,以丰富奇特的想象、充满强烈情感的语言抒发对理想的热烈追求

[整合建构]

立在地球边上放号

思路整合

文章主旨

《立在地球边上放号》一方面展示了大自然雄伟和壮丽的景色;另一方面,自然形象“怒涌”的“白云”、“滚滚的洪涛”是向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。诗人借这首诗想要告诉人们:科学的进步、人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。

红 烛

思路整合

文章主旨

《红烛》概括了诗集所表现的对祖国光明前途的执着追求和献身于祖国的伟大抱负,表达了诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国主义情怀。

峨日朵雪峰之侧

思路整合

文章主旨

《峨日朵雪峰之侧》一诗用峨日朵雪峰落日和岩壁上的蜘蛛等审美意象,共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀、古老开阔的高原背景、博大的生命意识,构成一个协调的整体,描绘出诗人对生命的热爱和对生命力的赞颂。

致 云 雀

思路整合

文章主旨

《致云雀》一诗运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了诗人追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神。

教考衔接 素养提升

把握现代诗歌的情感

[知识阐释]

诗歌最本质的属性是抒情性。现代评论家都强调诗歌的抒情性。新月派诗人闻一多、徐志摩等认为情感是比诗的音节这一“外在的质素”更为重要的“质素”,是一首诗歌的“灵魂”。现代派诗人戴望舒也曾说,一个人在梦里泄露潜意识,在诗歌里泄露隐秘的灵魂。情感是诗歌的表现核心,是诗歌解读的重点。无论是阅读古典诗歌还是阅读现代诗歌,都必须准确解读诗歌的情感,然后才能精准地触摸到诗人复杂而隐秘的灵魂。

然而,因时代和观念的差异,古典诗歌和现代诗歌的解读方法毕竟有所不同。解读古典诗歌,一般重视的是社会历史批评和道德批评,所以它强调从内容角度来解读诗歌蕴藏的情感,像借景抒情、借事抒情、借人抒情、借物抒情等说法,就是从“景”“事”“人”“物”等内容角度来挖掘诗歌中蕴含的情感。但现代诗,因为其理论基础是西方形式主义文论,因而解读其情感,要更多地从形式和内容两个角度着手。

[技法攻略]

1.借助陌生化语言解读情感

陌生化语言是对人们所熟知的语言表达的推陈出新,其目的是造成感觉上的疏离感,产生新颖的审美情趣。诗人运用陌生化语言,可以使诗歌产生新的意趣;而读者关注诗歌语言的陌生化表达,往往能以此为抓手,捕捉诗人隐藏在诗歌中的情感。

如郭沫若的《立在地球边上放号》,无论是题目“立在地球边上”还是“无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”这样的诗句,都让人“陌生”。读着这些诗句,不难让我们思考:“谁立在地球边上 ”“如何能立在地球边上 ”“怎么会把地球推倒 ”读后我们可感知到:诗人设想一个伟大的巨人立在地球边上,他能“全方位”俯瞰地球,吹响一声声响彻寰宇的号角,他能提起全身的力量来把地球推倒。他的号角声使北冰洋、太平洋欢呼,让白云怒涌,唤起滚滚洪涛。诗句运用了夸张和拟人的修辞手法,赞美变革社会的伟力。

2.借助意象组合解读情感

很多现代诗在意象选用上不限于运用一个核心意象,而是在核心意象的运用基础上再构建一个意象群,采用意象叠加的艺术方法来形成意境,传递情感。意象的群体运用、组合运用是现代诗的一大特征。

如昌耀的《峨日朵雪峰之侧》描写了峨日朵之雪、岩壁和蜘蛛等意象,共同营造出一个凝重壮美的意境,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。

3.借助结构韵律解读情感

诗歌的形式,也即结构与韵律,无论是分行表达韵律节奏,还是标点等的运用都能体现出诗歌独特的“诗性”。

仅以结构看,如闻一多先生的《红烛》,就是层层逼近,凸显诗歌情感的。这首诗以“蜡炬成灰泪始干”作为引子,主体部分扣住“灰”与“泪”,分两层来展开抒情,以诗人与“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式铺展诗意。诗人将自己比作红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,为人间培养出慰藉的花和快乐的果。

[典题试做]

阅读下面的诗歌,完成1~3题。

游 子 谣

戴望舒

海上微风起来的时候,

暗水上开遍青色的蔷薇。

——游子的家园呢

篱门是蜘蛛的家,

土墙是薜荔的家,

枝繁叶茂的果树是鸟雀的家。

游子却连乡愁也没有,

他沈浮在鲸鱼海蟒间:

让家园寂寞的花自开自落吧。

因为海上有青色的蔷薇,

游子要萦系他冷落的家园吗

还有比蔷薇更清丽的旅伴呢。

清丽的小旅伴是更甜蜜的家园,

游子的乡愁在那里徘徊踯躅。

唔,永远沈浮在鲸鱼海蟒间吧。

1.对本诗文句的解说,不正确的一项是( )

A.第一节写游子乡愁的触发:海上微风乍起,碧海像“青色的蔷薇”。游子触景生情,想起了家园。

B.第二节以三个排比句表现家园的衰颓冷落,游子的家园变成了“蜘蛛的家”“薜荔的家”“鸟雀的家”,从一系列的对比中透出深深的叹惋。

C.第三节写“游子却连乡愁也没有”,否定了一、二节中游子的乡愁。“他沈浮在鲸鱼海蟒间”,处境如此艰险,自然顾不得家园,只得“让家园寂寞的花自开自落吧”。

D.第四节“比蔷薇更清丽”的形容,有意与引起乡愁的海上蔷薇相比较、相对应,表示“旅伴”有可能转移、消解游子的乡愁。而最后一节以“旅伴”为“家园”,说明乡愁并未因“旅伴”而消除。

答案 C

解析 联系下文可知,并不是他“没有”乡愁,而是他不敢有乡愁,因为他“沈浮在鲸鱼海蟒间”,处境是如此艰险,自然对家园也就不能顾及了。这种写法,显然更能反映出他的乡愁之深。

2.对这首诗内容与手法的分析鉴赏,不恰当的一项是( )

A.本诗的游子是一个“沈浮在鲸鱼海蟒间”的海上舟子。一般诗人写舟子,很可能写成一个劈波斩浪的弄潮儿形象,戴望舒却突出了他作为“游子”的侧面,着重写他的乡愁。

B.本诗以游子的情感运动构成往复不已的循环。乡愁不断地萌生,又不断地被理智所抑制。诗人巧妙地抓住了这种循环,从而细微地展示了游子的内心世界:他既有坚强的意志,又有不以意志为转移的情绪波澜。

C.本诗末句是游子的内心独白:“唔,永远沈浮在鲸鱼海蟒间吧。”“唔”表示他经过沉吟后的感受,与前面无可奈何的自我安慰是相似的。

D.这首诗发表时戴望舒正处在苦闷彷徨中:一方面他继续坚持人生探求,另一方面又有着无法摆脱的茫然若失、怅惘疲惫的情绪。这些复杂的情绪在这首诗中便有所流露。

答案 C

解析 C项分析不正确。“唔”表示他经过沉吟后下定了挣脱乡愁、面对现实的决心,较之前面无可奈何的自我安慰,情感又前进了一步。

3.赏析“篱门是蜘蛛的家”“土墙是薜荔的家”“果树是鸟雀的家”三句。

答案 诗人吟唱蜘蛛等各有其家,实际指自己的家园正在荒芜,从而巧妙回答上文设问,游子无家,就连乡愁也没有着落。通过对比,表现出游子思家而无归期的深深叹惋。家园的荒芜,与自身处于鲸鱼海蟒间的险境相呼应,表达了自我对家园花自开落的无奈和伤感的情绪。

主题阅读 群文拓展

青春的歌唱

席慕蓉在诗歌《青春》中写道:“青春是一本太仓促的书。”北宋词人苏轼也在他的词中感叹道:“诗酒趁年华。”青春是如此美好,令人沉醉;青春又是如此短暂,令人迷茫。今天,我们通过群文阅读的方式,诵读青春,体验青春的激情,明确青春的使命。

[群文阅读]

材料一 寻 梦 者

戴望舒

梦会开出花来的,

梦会开出娇妍的花来的:

去求无价的珍宝吧。

在青色的大海里,

在青色的大海的底里,

深藏着金色的贝一枚。

你去攀九年的冰山吧,

你去航九年的旱海吧,

然后你逢到那金色的贝。

它有天上的云雨声,

它有海上的风涛声,

它会使你的心沉醉。

把它在海水里养九年,

把它在天水里养九年,

然后,它在一个暗夜里开绽了。

当你鬓发斑斑了的时候,

当你眼睛蒙眬了的时候,

金色的贝吐出桃色的珠。

把桃色的珠放在你怀里,

把桃色的珠放在你枕边,

于是一个梦静静地升上来了。

你的梦开出花来了,

你的梦开出娇妍的花来了,

在你已衰老了的时候。

载《现代》第二卷第一号,一九三二年

十一月号

材料二 刈禾女之歌

辛 笛

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给姊妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月卅日

在苏格兰高原

材料三 热爱生命

汪国真

我不去想,

是否能够成功,

既然选择了远方,

便只顾风雨兼程。

我不去想,

能否赢得爱情,

既然钟情于玫瑰,

就勇敢地吐露真诚。

我不去想,

身后会不会袭来寒风冷雨,

既然目标是地平线,

留给世界的只能是背影。

我不去想,

未来是平坦还是泥泞,

只要热爱生命,

一切,都在意料之中。

阅读思考

1.阅读《寻梦者》一诗,简要分析“寻梦者”是一个怎样的人物形象

点拨 诗中“寻梦者”是诗人的自我形象,诗人通过“做梦—寻梦—再次入梦”的描述,唱出了自己寻求理想、憧憬光明、历经磨难、上下求索的心路历程。诗歌运用象征手法,以“金色的贝”吐出的“桃色的珠”作为象征喻体,描摹出了自己追逐理想的过程。

2.《刈禾女之歌》从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处 请结合诗歌简要分析。

点拨 ①可直陈内心,并将眼前所见与个人记忆结合起来,让刈禾女的形象更为丰满。②通过刈禾女情绪的起伏变化,形成内在韵律感。③充分调动个人感官,多角度呈现人与原野的关系。④从“我”的角度抒情,“我”既指刈禾女,部分地方也可以指诗人,增加了诗歌的层次感。

3.如何理解《热爱生命》中“既然目标是地平线,留给世界的只能是背影”一句的含意

点拨 这句话意思是说,既然确定了人生的奋斗目标,就要坚定执着地走下去,不后悔,不停步。(或:在追求理想的路上,要脚踏实地,坚定不移,砥砺前行,接续奋斗。)

4.在这三首歌唱青春的诗歌中,《寻梦者》以第二人称“你”抒情,而《刈禾女之歌》和《热爱生命》均以第一人称“我”抒情。请采用对比的方式,简要分析两种抒情角度。

点拨 ①《寻梦者》以第二人称方式,使诗歌带有鼓励和劝告的激励意义,是诗人对自己的鞭策也是对寻梦者的鞭策。②《刈禾女之歌》和《热爱生命》以第一人称“我”的方式抒情,更利于表现诗人对收获的渴望和对生命的热爱。

本课结束

第一单元

2 立在地球边上放号 红烛

峨日朵雪峰之侧 致云雀

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

立在地球边上放号

这首诗以惠特曼铺陈排比的句式,热烈歌颂了“不断的毁坏”“不断的创造”的力量,正好反映了“五四”时期人民那种奋起直追、高扬个性、改变“弱国愚民”状况的强烈愿望,自然具有一种振聋发聩的艺术力量。

——孙光萱

[资源助读]

作者简介

新诗的奠基者——郭沫若

1919年,郭沫若在日本留学时,取了“沫若”这个笔名。“沫”“若”,即沫水和若水。这是流经郭沫若家乡的两条河流。郭沫若取此二水作为笔名,是表示他身在异国、不忘家园的意思,也表现了他强烈的爱国主义思想。

郭沫若,原名郭开贞,字鼎堂,四川乐山人,诗人、学者。

1914年留学日本,原学医,后从事文艺运动;1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社,并出版第一部诗集《女神》;1924年后接触马克思主义理论,开始倡导革命文学;1928年2月因被国民党政府通缉,流亡日本,埋头研究中国古代史、甲骨文和金文,直到1937年7月抗日战争全面爆发后秘密回国。他是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界的领袖,著名的浪漫主义诗人。

代表诗集有《女神》《星空》等。他的第一部诗集《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充分反映了“五四”时代精神。

作品背景

《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和俄国十月革命的影响,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸时,面对浩渺无边的大海,那惊天的海浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人写下的这首关于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

相关常识

新 诗

新诗又称“现代诗”,是相对于旧体诗而言的,一般指五四运动前后产生的新体诗歌,包括现代格律诗、自由诗、散文诗等。它的特点是冲破了旧体诗歌的格律限制,采用与口语相接近的白话和现代音韵,押韵自由,生动活泼,便于表现复杂的现代生活和思想感情。

浪漫主义

浪漫主义是文学艺术的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。浪漫主义在反映客观现实上强调表现主观理想,抒发强烈的个人感情;偏重于描写自然风光,歌颂大自然。浪漫主义文学惯用对比、夸张和想象,用词也倾向于华丽。

[知识梳理]

1.读准字音

yǒng

zhōnɡ

zhònɡ

lǚ

dǎo

dào

2.写对字形

涛

滔

蹈

稻

3.掌握词语

律吕:__________________________________________________________

_______________________________________________________________

例句:我的音乐老师对我们要求甚严,无论吹拉弹唱,必合律吕,且有板有眼。

古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

红 烛

诗人主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民。

——闻一多

[资源助读]

作者简介

红烛一样的诗人——闻一多

闻一多(1899—1946),名亦多,字友三,亦字友山,本名家骅,又改名一多,诗人、学者。他致力于研究新诗格律化的理论,在论文《诗的格律》中,他要求新诗具有“音乐的美,绘画的美,并且还有建筑的美”。著有诗集《红烛》《死水》。学术著作有《古典新义》《楚辞校补》《神话与诗》《唐诗杂论》等。闻一多的主要著作收录在《闻一多全集》中。

作品背景

同“五四”时代的其他一些诗人比较,闻一多显然对中国传统诗歌的感情更为深厚,在吸收西方诗歌营养的同时,他未曾放弃过对中国古典诗歌艺术的研习、摹写。唐代著名诗人李商隐的作品是最能引起闻一多兴趣的中国古典诗歌之一。李商隐的传世名句“蜡炬成灰泪始干”当然也是闻一多烂熟于心的。就这样,“红烛”作为中国文人的追求的象征,被现代诗人闻一多理所当然地接受了下来。但是,《红烛》显然又不是李商隐《无题》的现代翻版,诗中到处充满了现实的投影、时代的声音。诗人属于“五四”的、属于个体的那个“自我”与属于传统文化的、属于民族心理沉淀的“自我”又是如此错综复杂地交织在一起,互相有补充,有说明,但更有矛盾、冲突,由此而诞生了一首奇特的《红烛》。

相关常识

新 月 派

新月派又被称为“新格律诗派”,是现代新诗史上一个重要的诗歌流派。新月派成立于1923年,活跃于20世纪20年代中后期。

新月派提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化,反对滥情主义和诗的散文化倾向。闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张:音乐美,表现为诗歌的韵脚严整、节奏鲜明、旋律和谐,读起来朗朗上口、悦耳动听;绘画美,表现为诗人注意诗的画面感,用词讲究色彩运用和搭配,诗的每一节几乎都可以看作一幅色彩鲜明的图画;建筑美,表现在诗节和诗行的排列组合上,每节诗的行数相等,每行诗的字数基本

相等。

[知识梳理]

1.读准字音

jiè

yún

zhuó

zháo

zhe

gāo

fèi

qī

jī

2.写对字形

炬

芒

矛

监

脂肪,借指人民的血汗和劳动果实。

安慰。

峨日朵雪峰之侧

昌耀的诗,有着独具个性的诗体语言和灵性诗意的审美意象,透露出对人的生存境地彻悟的洞察,表现了对命运的反思和对生命本体形而上的哲思。但在奇崛的意象、陌生化的语言之中却流露出他坚守人生信念的执着精神,以及贯穿其中的对人类未来的忧患意识和使命感。

——雷庆锐

[资源助读]

作者简介

现代新诗的高峰——昌耀

昌耀,原名王昌耀,湖南桃源人。1950年参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。其间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》《命运之书》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。他的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中。

作品背景

1956年昌耀到青海文联工作,后长期在农场劳动,1979年复出到青海作协工作。《峨日朵雪峰之侧》作于1962年。“峨日朵”是青海海北藏族自治州祁连县峨堡镇百姓对“峨堡”二字的口语读音,“峨日朵雪峰”是祁连山脉中一座或者几座小雪峰。这首诗是登山勇士的自我写照。

[知识梳理]

1.读准字音

zōng

xiē

dù

duó

xiāo

xià

báo

bó

2.写对字形

渗

瘆

铆

聊

表示很坚决;必然,一定。

缝隙。

致 云 雀

我实在够不上读他(雪莱),因为太浓厚伟大了。他的小诗,很轻灵,很微妙,很真挚,很美丽,读的时候,心灵真是颤动起来,犹如看一块纯洁的水晶,真是内外通灵。

——徐志摩

[资源助读]

作者简介

诗人中的诗人——雪莱

雪莱(1792—1822),英国浪漫主义诗人。1810年入牛津大学学习,开始踏上其追求民主自由的道路。1811年,诗人因为发表《无神论的必然性》,宣传无神论思想,被学校开除。1818年迁居意大利,与拜伦成为好友。代表作有诗歌《西风颂》《致云雀》、诗剧《解放了的普罗米修斯》等。

作品背景

诗人在写这首诗的时候,黑暗恐怖正沉重地笼罩着整个英国。大规模的“圈地运动”使百姓流离失所,大批工人流落街头;严重的经济危机使国家物价飞涨,工人工资骤降,人民生活贫困;愤怒的工人因此起来罢工,捣毁机器,游行请愿,然而这一切行动均遭到统治阶级的血腥镇压。这种黑暗暴政几乎压得人透不过气来,因此人们对光明和幸福生活的渴盼非常迫切,而雪莱的这首诗,在一定程度上反映了当时人们的这一迫切愿望。

如果冬天已经来临,春天还会远吗

——雪莱《西风颂》

相关常识

抒 情 诗

抒情诗以集中抒发诗人在生活中激发起来的思想感情为特征,主要通过抒发诗人的思想感情来反映生活,因此不去详细叙述生活事件的过程,一般没有完整的故事情节,不具体描写人物和景物。抒情诗的特点是侧重直抒胸臆、借景抒情。优秀的抒情诗则往往激荡着时代的旋律。抒情诗根据其内容的不同,分为颂歌、情歌、哀歌、挽歌、牧歌等。

[知识梳理]

1.读准字音

qín

hān

chún

yì

lù

lòu

chì

zhì

xī

ní

wèi

Yù

2.写对字形

琢

霖

荫

摈

婉

闺

怠

莹

雕刻(玉石),过分地修饰(文字)。

(武器、言语等)锋利,锐利。

抛弃。

4.词语辨析

闪烁 闪耀

闪烁:①(光亮)动摇不定,忽明忽暗。 ②(说话)稍微露出一点儿想法,但不肯说明确;吞吞吐吐。 闪耀:①(光亮)动摇不定,忽明忽暗。②光彩耀眼。

相同点:都有“光亮闪动”的意思。

不同点:“闪烁”适用范围广,可以说灯光“闪烁”,也可以理解为说话隐晦躲 闪,不肯明确说出,闪烁其词;“闪耀”着重于光彩耀眼,多形容动摇不定地四射。

例句 ①他言语 ,似乎对实情有所隐瞒。

②那融化的雪水从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条 的银练。

闪烁

闪耀

霞蔚云蒸 五彩缤纷

霞蔚云蒸:彩霞弥漫,云气升腾。形容景物灿烂绚丽。 五彩缤纷:形容色彩繁多而艳丽。

相同点:都有“色彩绚丽”的意思。

不同点:“霞蔚云蒸”一般用来表现风景,“五彩缤纷”一般用来表现色彩。

例句 ①近期由于雨水充沛,温度适宜,南京梅花山迎来了盛花期。3月11日,南京梅花山, ,美不胜收。

②潍坊国际风筝节开幕,各式各样 的风筝扮靓天空。

霞蔚云蒸

五彩缤纷

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 一滴水中观太阳——由意象看情感

[情境导入] 美学家布洛克说:“把一个柠檬放在一个橘子旁边,它们便不再是一个柠檬和一个橘子了,而变成了水果。”诗歌正是由一个个意象组合而成的精美的艺术品。这件精美艺术品上的每一粒珍珠,都映射着诗歌作者的思想情感。

1.《立在地球边上放号》一诗开头三句写了哪些意象 这些意象组合成了怎样的景象

点拨 开头三句写了“白云”“北冰洋”“太平洋”等意象,诗人用“无数”“壮丽”“无限”等词描绘这些意象,共同形成开阔意境,再用“怒涌”“提起”“推倒”等一系列动词和拟人的修辞手法,描绘出一幅海涛汹涌、白云涌现的壮丽宏伟的景象。

2.《红烛》这首诗中的意象有什么特点 诗人想通过这样的意象表达什么情感

点拨 《红烛》这首诗集中运用“红烛”这一意象,象征自己对祖国的一颗赤诚的心。全诗以诗人与“红烛”问答交流的形式展开,抓住“红烛”的“自焚”与“流泪”两个显著特征,表现了不管个人能否看到胜利的到来,都要有为理想而斗争的顽强意志,要有献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

3.《峨日朵雪峰之侧》这首诗主要运用了哪些意象 有何作用

点拨 《峨日朵雪峰之侧》选取了“太阳”“山海”“石砾”“深渊”“军旅”“铆钉”“巨石”“血滴”“雄鹰”“雪豹”“蜘蛛”等较为庄严、奇险的意象,营造了凝重而又壮美的意境,让读者体会到在冷寂的思维中所展现的生命的张力。

4.《致云雀》一诗中的“云雀”有什么特点 如何理解“云雀”这一意象

点拨 云雀代表了光明、欢乐、自由、对生活的热爱。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。诗人通过云雀这一意象,表达自己追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的情感。

研读任务二 自知明艳更沉吟——品味诗歌的艺术魅力

[情境导入] 唐代诗人张籍在《酬朱庆馀》一诗中说:“越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。”诗歌是诗人心志的体现,独出心裁的诗歌,往往还需借助一定的表达技巧呈现出来,从而给人以更美的感受。让我们从诗歌的表达技巧角度赏析这四首诗歌。

5.《立在地球边上放号》中“啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!”运用了什么手法 有什么表达效果

点拨 运用了排比的修辞手法。三个“不断”,形容巨人力量之大,无坚不摧,新思想、新文化、新事物正以排山倒海之力,摧毁着旧思想、旧文化、旧事物。表达了在世界面前积极的、奔放的、不受约束的自信与决心。

6.怎样理解“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”运用的技巧与含意

7.《红烛》一诗的开头,为什么要引用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”

点拨 诗歌结尾运用排比和比喻的手法,讴歌赞美“力”。把大海白云的壮丽景色比作“力的绘画”,把滚滚洪涛比作“力的舞蹈”,把洪涛的声音比作“力的音乐,力的诗歌”,把洪涛的节奏和音律比作“力的律吕”。这些正是“五四”时期时代精神的特征。

点拨 “蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子,诗歌的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“自焚”与“流泪”)分两层来展开抒情的。

8.《红烛》两节中先说红烛“一误再误”,后又写“不误,不误”是否矛盾 请简要分析。

点拨 不矛盾。“一误再误”是诗人无法理解红烛燃烧自己照亮别人,即“为何更须烧蜡成灰,然后才放光出 ”,为何作出如此大的牺牲 “不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈,表明了诗人此时的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。

9.《峨日朵雪峰之侧》中是如何描写诗人攀登的状态的

点拨 ①运用正面描写,如“我小心地探出前额”等句,表现诗人攀登的谨慎、坚决与艰难。②运用衬托手法写出了诗人攀登的艰难。那一片“引力无穷的山海”似有黑洞般无穷的引力,在竭力使“我”下坠;石砾不时地滑坡,深渊兴起一派有如“军旅远去的喊杀声”的嚣鸣,在“我”身旁向深渊“自上而下”地远去。环境的艰险衬托出“我”在这个高度上的坚持绝非易事,这是一个贴身绝壁的登山勇士的生命体验。

10.《致云雀》中诗人运用了哪些表达技巧来抒发情感

点拨 ①诗人运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是自由、欢乐、光明、美丽的象征。②诗人运用比喻、类比、设问等手法,对云雀加以描绘。他把云雀比作诗人,比作深闺中的少女,比作萤火虫,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春霖洒落的声息、赞婚的合唱、凯旋的欢歌相比,突出云雀歌声所具有的巨大力量。

研读任务三 探求隐藏在描写背后的人生态度与精神追求

[情境导入] 郭沫若和闻一多是中国新诗发展史上第一个十年的代表人物,但二人对待作诗的态度截然不同。郭沫若作诗,主张“写”;闻一多作诗,则主张“做”。“写”和“做”在这里各有其特殊含义:“写”就是郭沫若所说的“自然流露”,而“做”则强调艺术上的加工追求。但无论“写”还是“做”,其背后都蕴含着作者的思想情感,让我们通过本课的有关诗句,探求诗歌背后的情感。

11.如何理解《立在地球边上放号》一诗中的“力”字蕴含的情感

点拨 诗中的“力”,是五四运动所产生的伟大的“力波”;诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是五四运动巨大声势的象征。这种力量震动了年轻气盛的诗人,也掀起了“科学”与“民主”的爱国浪潮。正是这种“力”,激荡着一代青年摧毁旧世界,创造新生活。

12.怎样理解《红烛》中最后一句“莫问收获,但问耕耘” 体现了诗人怎样的精神风貌

点拨 这句诗是诗人在劝勉红烛,也是在劝勉自己。耕耘者要创造光明,不计个人的得失荣辱。这也正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,体现了诗人极其伟大崇高的献身精神。

13.“文以意为主。”请结合《峨日朵雪峰之侧》,简析诗人创作这首诗的意图,并简要阐述这种“意”是如何表现出来的。

点拨 在这首诗中,诗人将体验到的深刻的生命理念、立场、情感,倾注到精心选择的生命意象中,绘制成一幅幅真实而顽强的生命图景。诗人通过意象之间的变化与相互作用,描绘出自己内心深处向往的乌托邦。隐藏在诗人忧郁和伤感心灵背后的,是他对生命本真和尊严的追寻与捍卫。

14.雪莱说:“一切崇高的诗都是无限的,它好像第一颗橡实,潜藏着所有的橡树。我们固然可以拉开一层一层的罩纱,可是潜藏在意义最深处的赤裸的美却永远不曾揭露出来。”请结合全诗,简析云雀这一形象的内涵及体现的诗人情感。

点拨 ①云雀不仅代表“向上,再向高处飞翔”的大自然中的云雀形象,更是诗人理想的自我形象。②云雀以清新飘逸、欢乐神圣的歌声“永远歌唱着飞翔”,正是诗人追求光明,向往自由、积极乐观精神的写照。③云雀不仅是自由精神的化身,也是雪莱艺术理想的体现。

思维提升

[比较鉴赏]

1.本课选了三首中国现当代诗歌和一首外国诗歌。这些诗歌,均借助优美的意象,运用一定的艺术手法,表达了诗人的理想追求,试结合下表中的有关提示,将表格内容补充完整。

题目 年代 主要意象 思想情感

《立在地球边上放号》 ① 白云、洪涛、太平洋、北冰洋等 歌颂不断毁灭、不断创造的伟力,体现了“五四”时期的气概与精神

《红烛》 1923年 红烛 ②

《峨日朵雪峰之侧》 1962年初稿, 1983年删定 ③ 表达对攀登的渴望、对生命的热爱和对生命力的赞颂

《致云雀》 1820年 云雀 ④

1919年

诗人以红烛自比,表达了对家国的热爱以及奉献精神

雪峰、太阳、

蜘蛛等

热情赞美云雀,抒发了对欢乐、光明、自由和理想的执着追求

2.作为抒情诗,《红烛》与《峨日朵雪峰之侧》的抒情方式有较大不同,请简要对比分析。

点拨 《红烛》是闻一多先生“五四”时期的热血之作,具有浓重的浪漫主义色彩。情感表达激越直接,重幻想和主观情绪的渲染,多用短句,运用反复与呼告的修辞手法,强烈地表达了对红烛奉献与牺牲精神的高度赞美。

《峨日朵雪峰之侧》感情表达隐晦而曲折,将心中渴望有辉煌壮丽相伴,与最终发现与自己同享成功的是“小得可怜的蜘蛛”对比,表达对自我、对生命意义的思考。

3.雪莱说,“我们瞻前顾后,为了不存在的事物自扰,我们最真挚的欢笑,也交织着某种苦恼,我们最美的音乐是最能倾诉哀思的曲调”。诗歌正是倾诉情思的音乐。请根据表格提示,比较《红烛》和《致云雀》两首诗的异同。

比较点 《红烛》 《致云雀》

不同点 意象运用 红烛——成灰与流泪 ①

相同点 诗歌主题 均表达了对光明与美好的追求,以及渴望唤醒世人、愿意为真理而奉献自我的情怀

艺术特色 都运用了象征手法,以具体事物象征抽象的情思;都运用了拟人修辞,充满了浓郁的浪漫主义色彩

②

云雀——欢乐与歌唱

都偏重主观情绪的渲染,以丰富奇特的想象、充满强烈情感的语言抒发对理想的热烈追求

[整合建构]

立在地球边上放号

思路整合

文章主旨

《立在地球边上放号》一方面展示了大自然雄伟和壮丽的景色;另一方面,自然形象“怒涌”的“白云”、“滚滚的洪涛”是向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。诗人借这首诗想要告诉人们:科学的进步、人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。

红 烛

思路整合

文章主旨

《红烛》概括了诗集所表现的对祖国光明前途的执着追求和献身于祖国的伟大抱负,表达了诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国主义情怀。

峨日朵雪峰之侧

思路整合

文章主旨

《峨日朵雪峰之侧》一诗用峨日朵雪峰落日和岩壁上的蜘蛛等审美意象,共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀、古老开阔的高原背景、博大的生命意识,构成一个协调的整体,描绘出诗人对生命的热爱和对生命力的赞颂。

致 云 雀

思路整合

文章主旨

《致云雀》一诗运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了诗人追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神。

教考衔接 素养提升

把握现代诗歌的情感

[知识阐释]

诗歌最本质的属性是抒情性。现代评论家都强调诗歌的抒情性。新月派诗人闻一多、徐志摩等认为情感是比诗的音节这一“外在的质素”更为重要的“质素”,是一首诗歌的“灵魂”。现代派诗人戴望舒也曾说,一个人在梦里泄露潜意识,在诗歌里泄露隐秘的灵魂。情感是诗歌的表现核心,是诗歌解读的重点。无论是阅读古典诗歌还是阅读现代诗歌,都必须准确解读诗歌的情感,然后才能精准地触摸到诗人复杂而隐秘的灵魂。

然而,因时代和观念的差异,古典诗歌和现代诗歌的解读方法毕竟有所不同。解读古典诗歌,一般重视的是社会历史批评和道德批评,所以它强调从内容角度来解读诗歌蕴藏的情感,像借景抒情、借事抒情、借人抒情、借物抒情等说法,就是从“景”“事”“人”“物”等内容角度来挖掘诗歌中蕴含的情感。但现代诗,因为其理论基础是西方形式主义文论,因而解读其情感,要更多地从形式和内容两个角度着手。

[技法攻略]

1.借助陌生化语言解读情感

陌生化语言是对人们所熟知的语言表达的推陈出新,其目的是造成感觉上的疏离感,产生新颖的审美情趣。诗人运用陌生化语言,可以使诗歌产生新的意趣;而读者关注诗歌语言的陌生化表达,往往能以此为抓手,捕捉诗人隐藏在诗歌中的情感。

如郭沫若的《立在地球边上放号》,无论是题目“立在地球边上”还是“无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”这样的诗句,都让人“陌生”。读着这些诗句,不难让我们思考:“谁立在地球边上 ”“如何能立在地球边上 ”“怎么会把地球推倒 ”读后我们可感知到:诗人设想一个伟大的巨人立在地球边上,他能“全方位”俯瞰地球,吹响一声声响彻寰宇的号角,他能提起全身的力量来把地球推倒。他的号角声使北冰洋、太平洋欢呼,让白云怒涌,唤起滚滚洪涛。诗句运用了夸张和拟人的修辞手法,赞美变革社会的伟力。

2.借助意象组合解读情感

很多现代诗在意象选用上不限于运用一个核心意象,而是在核心意象的运用基础上再构建一个意象群,采用意象叠加的艺术方法来形成意境,传递情感。意象的群体运用、组合运用是现代诗的一大特征。

如昌耀的《峨日朵雪峰之侧》描写了峨日朵之雪、岩壁和蜘蛛等意象,共同营造出一个凝重壮美的意境,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。

3.借助结构韵律解读情感

诗歌的形式,也即结构与韵律,无论是分行表达韵律节奏,还是标点等的运用都能体现出诗歌独特的“诗性”。

仅以结构看,如闻一多先生的《红烛》,就是层层逼近,凸显诗歌情感的。这首诗以“蜡炬成灰泪始干”作为引子,主体部分扣住“灰”与“泪”,分两层来展开抒情,以诗人与“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式铺展诗意。诗人将自己比作红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,为人间培养出慰藉的花和快乐的果。

[典题试做]

阅读下面的诗歌,完成1~3题。

游 子 谣

戴望舒

海上微风起来的时候,

暗水上开遍青色的蔷薇。

——游子的家园呢

篱门是蜘蛛的家,

土墙是薜荔的家,

枝繁叶茂的果树是鸟雀的家。

游子却连乡愁也没有,

他沈浮在鲸鱼海蟒间:

让家园寂寞的花自开自落吧。

因为海上有青色的蔷薇,

游子要萦系他冷落的家园吗

还有比蔷薇更清丽的旅伴呢。

清丽的小旅伴是更甜蜜的家园,

游子的乡愁在那里徘徊踯躅。

唔,永远沈浮在鲸鱼海蟒间吧。

1.对本诗文句的解说,不正确的一项是( )

A.第一节写游子乡愁的触发:海上微风乍起,碧海像“青色的蔷薇”。游子触景生情,想起了家园。

B.第二节以三个排比句表现家园的衰颓冷落,游子的家园变成了“蜘蛛的家”“薜荔的家”“鸟雀的家”,从一系列的对比中透出深深的叹惋。

C.第三节写“游子却连乡愁也没有”,否定了一、二节中游子的乡愁。“他沈浮在鲸鱼海蟒间”,处境如此艰险,自然顾不得家园,只得“让家园寂寞的花自开自落吧”。

D.第四节“比蔷薇更清丽”的形容,有意与引起乡愁的海上蔷薇相比较、相对应,表示“旅伴”有可能转移、消解游子的乡愁。而最后一节以“旅伴”为“家园”,说明乡愁并未因“旅伴”而消除。

答案 C

解析 联系下文可知,并不是他“没有”乡愁,而是他不敢有乡愁,因为他“沈浮在鲸鱼海蟒间”,处境是如此艰险,自然对家园也就不能顾及了。这种写法,显然更能反映出他的乡愁之深。

2.对这首诗内容与手法的分析鉴赏,不恰当的一项是( )

A.本诗的游子是一个“沈浮在鲸鱼海蟒间”的海上舟子。一般诗人写舟子,很可能写成一个劈波斩浪的弄潮儿形象,戴望舒却突出了他作为“游子”的侧面,着重写他的乡愁。

B.本诗以游子的情感运动构成往复不已的循环。乡愁不断地萌生,又不断地被理智所抑制。诗人巧妙地抓住了这种循环,从而细微地展示了游子的内心世界:他既有坚强的意志,又有不以意志为转移的情绪波澜。

C.本诗末句是游子的内心独白:“唔,永远沈浮在鲸鱼海蟒间吧。”“唔”表示他经过沉吟后的感受,与前面无可奈何的自我安慰是相似的。

D.这首诗发表时戴望舒正处在苦闷彷徨中:一方面他继续坚持人生探求,另一方面又有着无法摆脱的茫然若失、怅惘疲惫的情绪。这些复杂的情绪在这首诗中便有所流露。

答案 C

解析 C项分析不正确。“唔”表示他经过沉吟后下定了挣脱乡愁、面对现实的决心,较之前面无可奈何的自我安慰,情感又前进了一步。

3.赏析“篱门是蜘蛛的家”“土墙是薜荔的家”“果树是鸟雀的家”三句。

答案 诗人吟唱蜘蛛等各有其家,实际指自己的家园正在荒芜,从而巧妙回答上文设问,游子无家,就连乡愁也没有着落。通过对比,表现出游子思家而无归期的深深叹惋。家园的荒芜,与自身处于鲸鱼海蟒间的险境相呼应,表达了自我对家园花自开落的无奈和伤感的情绪。

主题阅读 群文拓展

青春的歌唱

席慕蓉在诗歌《青春》中写道:“青春是一本太仓促的书。”北宋词人苏轼也在他的词中感叹道:“诗酒趁年华。”青春是如此美好,令人沉醉;青春又是如此短暂,令人迷茫。今天,我们通过群文阅读的方式,诵读青春,体验青春的激情,明确青春的使命。

[群文阅读]

材料一 寻 梦 者

戴望舒

梦会开出花来的,

梦会开出娇妍的花来的:

去求无价的珍宝吧。

在青色的大海里,

在青色的大海的底里,

深藏着金色的贝一枚。

你去攀九年的冰山吧,

你去航九年的旱海吧,

然后你逢到那金色的贝。

它有天上的云雨声,

它有海上的风涛声,

它会使你的心沉醉。

把它在海水里养九年,

把它在天水里养九年,

然后,它在一个暗夜里开绽了。

当你鬓发斑斑了的时候,

当你眼睛蒙眬了的时候,

金色的贝吐出桃色的珠。

把桃色的珠放在你怀里,

把桃色的珠放在你枕边,

于是一个梦静静地升上来了。

你的梦开出花来了,

你的梦开出娇妍的花来了,

在你已衰老了的时候。

载《现代》第二卷第一号,一九三二年

十一月号

材料二 刈禾女之歌

辛 笛

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给姊妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月卅日

在苏格兰高原

材料三 热爱生命

汪国真

我不去想,

是否能够成功,

既然选择了远方,

便只顾风雨兼程。

我不去想,

能否赢得爱情,

既然钟情于玫瑰,

就勇敢地吐露真诚。

我不去想,

身后会不会袭来寒风冷雨,

既然目标是地平线,

留给世界的只能是背影。

我不去想,

未来是平坦还是泥泞,

只要热爱生命,

一切,都在意料之中。

阅读思考

1.阅读《寻梦者》一诗,简要分析“寻梦者”是一个怎样的人物形象

点拨 诗中“寻梦者”是诗人的自我形象,诗人通过“做梦—寻梦—再次入梦”的描述,唱出了自己寻求理想、憧憬光明、历经磨难、上下求索的心路历程。诗歌运用象征手法,以“金色的贝”吐出的“桃色的珠”作为象征喻体,描摹出了自己追逐理想的过程。

2.《刈禾女之歌》从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处 请结合诗歌简要分析。

点拨 ①可直陈内心,并将眼前所见与个人记忆结合起来,让刈禾女的形象更为丰满。②通过刈禾女情绪的起伏变化,形成内在韵律感。③充分调动个人感官,多角度呈现人与原野的关系。④从“我”的角度抒情,“我”既指刈禾女,部分地方也可以指诗人,增加了诗歌的层次感。

3.如何理解《热爱生命》中“既然目标是地平线,留给世界的只能是背影”一句的含意

点拨 这句话意思是说,既然确定了人生的奋斗目标,就要坚定执着地走下去,不后悔,不停步。(或:在追求理想的路上,要脚踏实地,坚定不移,砥砺前行,接续奋斗。)

4.在这三首歌唱青春的诗歌中,《寻梦者》以第二人称“你”抒情,而《刈禾女之歌》和《热爱生命》均以第一人称“我”抒情。请采用对比的方式,简要分析两种抒情角度。

点拨 ①《寻梦者》以第二人称方式,使诗歌带有鼓励和劝告的激励意义,是诗人对自己的鞭策也是对寻梦者的鞭策。②《刈禾女之歌》和《热爱生命》以第一人称“我”的方式抒情,更利于表现诗人对收获的渴望和对生命的热爱。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读