《乡土中国》课件(共49张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 《乡土中国》课件(共49张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:37:56 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第五单元

《乡土中国》

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

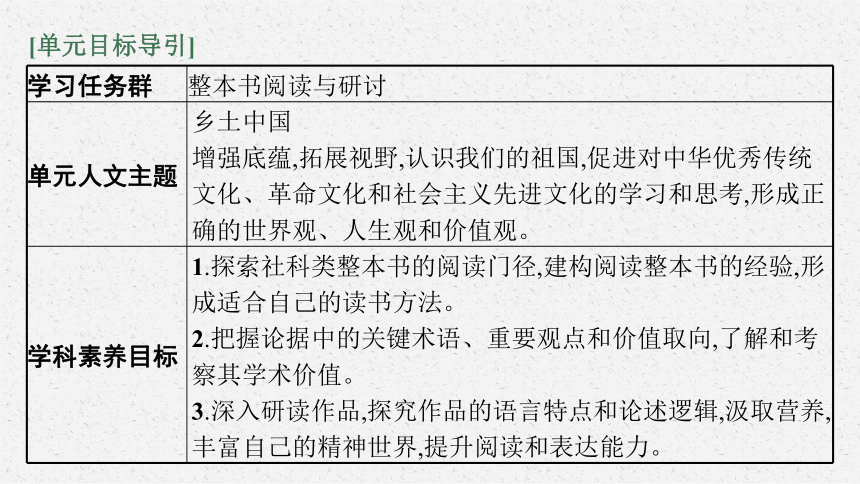

[单元目标导引]

学习任务群 整本书阅读与研讨

单元人文主题 乡土中国

增强底蕴,拓展视野,认识我们的祖国,促进对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观。

学科素养目标 1.探索社科类整本书的阅读门径,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法。

2.把握论据中的关键术语、重要观点和价值取向,了解和考察其学术价值。

3.深入研读作品,探究作品的语言特点和论述逻辑,汲取营养,丰富自己的精神世界,提升阅读和表达能力。

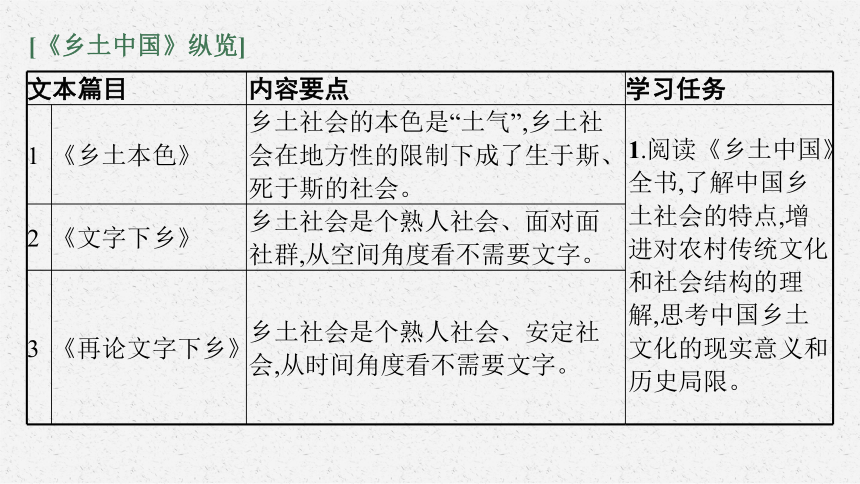

[《乡土中国》纵览]

文本篇目 内容要点 学习任务

1 《乡土本色》 乡土社会的本色是“土气”,乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。 1.阅读《乡土中国》全书,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理

解,思考中国乡土文化的现实意义和历史局限。

2 《文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、面对面社群,从空间角度看不需要文字。

3 《再论文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。

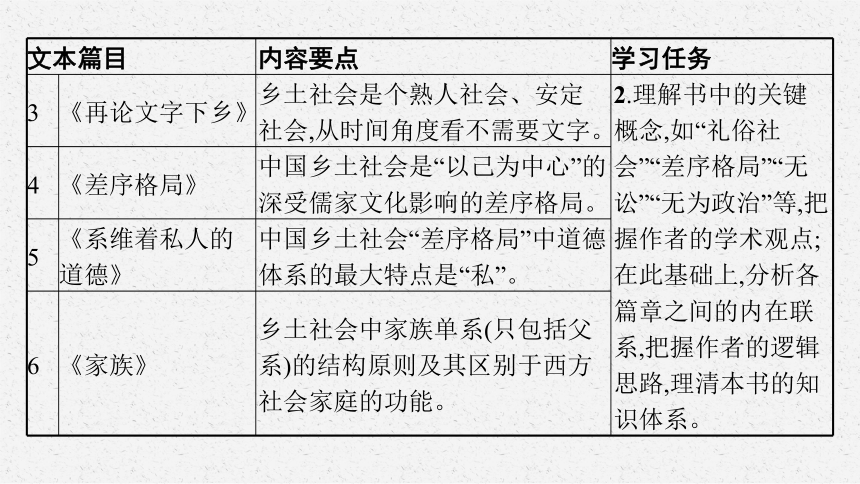

文本篇目 内容要点 学习任务

3 《再论文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。 2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点;在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,理清本书的知识体系。

4 《差序格局》 中国乡土社会是“以己为中心”的深受儒家文化影响的差序格局。

5 《系维着私人的道德》 中国乡土社会“差序格局”中道德体系的最大特点是“私”。

6 《家族》 乡土社会中家族单系(只包括父系)的结构原则及其区别于西方社会家庭的功能。

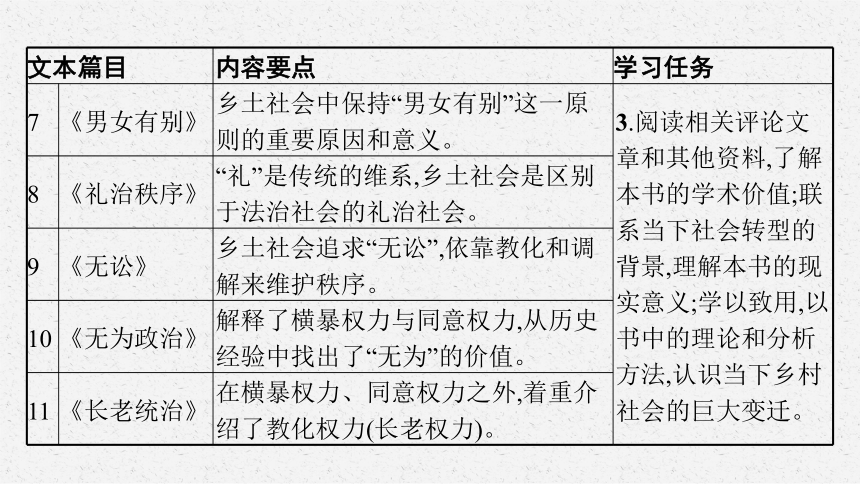

文本篇目 内容要点 学习任务

7 《男女有别》 乡土社会中保持“男女有别”这一原则的重要原因和意义。 3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

8 《礼治秩序》 “礼”是传统的维系,乡土社会是区别于法治社会的礼治社会。

9 《无讼》 乡土社会追求“无讼”,依靠教化和调解来维护秩序。

10 《无为政治》 解释了横暴权力与同意权力,从历史经验中找出了“无为”的价值。

11 《长老统治》 在横暴权力、同意权力之外,着重介绍了教化权力(长老权力)。

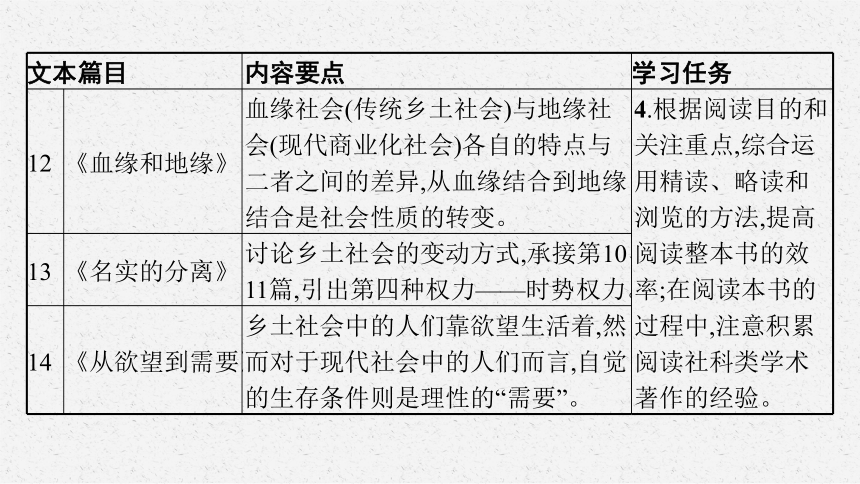

文本篇目 内容要点 学习任务

12 《血缘和地缘》 血缘社会(传统乡土社会)与地缘社会(现代商业化社会)各自的特点与二者之间的差异,从血缘结合到地缘结合是社会性质的转变。 4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

13 《名实的分离》 讨论乡土社会的变动方式,承接第10、11篇,引出第四种权力——时势权力。

14 《从欲望到需要》 乡土社会中的人们靠欲望生活着,然而对于现代社会中的人们而言,自觉的生存条件则是理性的“需要”。

作品档案

一、作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略,写下了数百万字的著作。20世纪90年代中后期,他开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题。主要著作有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等。

二、学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、礼治、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。某位学者说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

阅读指导

一、预期阅读

【任务1:抓住核心概念,理解作者观点】

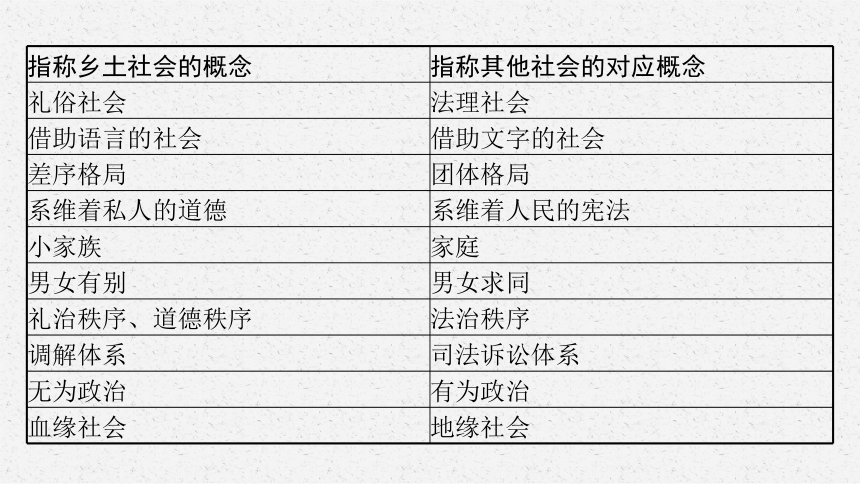

费孝通在《乡土中国》的序言中说:“它不是一个具体社会的描写,而是从具体社会里提炼出的一些概念。”“差序格局”就是他提出的一个重要概念,指的是由亲属关系和地缘关系所决定的有差等的次序关系。作者在解释这个抽象概念时,运用了比喻等方法。

联系全书,找出作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念,并结合作者的论述和相关资料理解其含义。

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 法理社会

借助语言的社会 借助文字的社会

差序格局 团体格局

系维着私人的道德 系维着人民的宪法

小家族 家庭

男女有别 男女求同

礼治秩序、道德秩序 法治秩序

调解体系 司法诉讼体系

无为政治 有为政治

血缘社会 地缘社会

理解文中的重要概念,可以使用文本细读法。文本细读法是指为深层领会作者意图,从而对词句含意、结构层次、情感意境、写作手法等进行多角度、多层次细细咀嚼的一种阅读方法。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《重刊序言》 《后记》 《附录》 请根据下图样式,设计一张有关《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。 归纳“社科学术类”著作不同于其他体裁作品的一些阅读方法。如抓“核心概念”,关注调查材料、比较方法、思维导图、文本语言和逻辑等。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《乡土本色》 1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出“乡土性”特点的语句,概括其特色。 2.《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用。此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。 借助问题1:提高提取信息的能力。

借助问题2:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

《文字下乡》 《再论文字下乡》 1.用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。 2.乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。 借助问题1:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

借助问题2:跳出文本,联系现实。引发对现实生活的思考,对当代文化的关注。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《差序格局》 《系维着私人的道德》 《家族》 《男女有别》 《礼治秩序》 结合文本,思考: 1.祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂 2.《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么 3.基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。 借助问题:跳出文本,联系现实。引发对现实生活的思考、对当代文化的关注。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《无讼》 《无为政治》 《长老统治》 1.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,在课堂上表演。 2.为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。 借助问题1:调动参与讨论的积极性,提高深入思考的能力。

借助问题2:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《血缘和地缘》 《名实的分离》 《从欲望到需要》 1.绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。 2.随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村有哪些好的建议 借助问题1:培养逻辑思维能力,能具体分析材料与观点之间的关系,把握作者的论证思路。

借助问题2:培养联系现实、思索问题的本质和解决途径的能力。

二、作品略读

【任务2:分析整体框架,把握知识体系】

1.请阅读《重刊序言》《后记》《目录》三个部分,设计一张关于《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。

提示

2.阅读《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》,分析前3篇之间的联系以及这三篇在全书中的地位和作用。

提示

3.阅读第4~8篇,理解核心概念,以思维导图的形式总结、归纳“差序格局”与“团体格局”概念的内涵。

提示

4.阅读第9~11篇,用一句话说明这三篇与本书标题《乡土中国》的联系。前8篇是从哪些角度来论述乡土社会特点的

提示这三篇是从政治角度阐释乡土社会的特点。阅读前8篇内容很容易发现第1~3篇是从经济、文化等角度阐释乡土社会的特点;第4~8篇是从社会关系、社会规范等角度阐释乡土社会的特点。

5.第12~14篇是围绕“时势权力”这一产生于社会变迁中的权力展开论述的。请用思维导图呈现它们的关系。

提示

【任务3:阅读重点篇章,揣摩论说思路】

1.请阅读《乡土本色》部分。《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用,此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。

提示

2.请阅读《文字下乡》《再论文字下乡》两个部分,用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。

提示

3.请阅读《长老统治》,为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。

提示

4.请阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》三章,绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。

提示

三、作品精读

【任务4:关注重点问题,提升思维高度】

1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出表现“乡土性”特点的语句,概括其要点。

点拨 “乡土性”有三方面特点。其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。其二,不流动性。“土气是因为不流动而发生的。”其三,熟人社会。“这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会。”乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲不逾矩”的自由。

2.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》,思考:乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。

点拨 作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言和文字的基础。语言是具有相同经验或相似环境的群体所使用一种用声音表达的象征体系,目的是使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔的情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会土地的不流动性,导致了人们历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验的。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。

此处重点在于阐述面对面交流的乡土社会没有文字需要,其实也就在一定程度上将文字下乡等同于简单的文字普及。文字下乡,从字面意思理解即城里人将乡下人不了解的知识带到乡村之中,以期改变乡下人愚昧贫穷的状态。但是,文字下乡更多的在于提倡将先进的现代文明如农业技术、生产方式等等传播到乡村,促进乡村的发展。实质是提倡相互交流沟通,相互学习。

中国乡土社会真的不需要文字吗 在不流动的中国乡土社会中,虽然世代口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。

3.阅读《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》,结合文本,思考:

(1)祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂

点拨 祥林嫂是被这些人杀死的:婆婆、堂伯、大伯(亲人)——封建宗法观念(夫权、族权);鲁四老爷、鲁四婶(主人)——封建礼教;柳妈、鲁镇男女(众人)——封建迷信及愚昧、冷漠无情(神权)。他们都把杀人的矛头刺向了祥林嫂。

祥林嫂勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会不但不能掌握自己的命运,反而成了一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。在被婆婆、堂伯、大伯虐待和出卖,被迫再嫁,被驱赶时,她不断挣扎;为了能使鲁四老爷、鲁四婶再让她在祝福前做祭祀的活,摆脱灵魂上的迷信枷锁,争取做人的权利,她倾其所有到土地庙里捐门槛;面对柳妈、鲁镇男女的种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无声的抗议。但在封建社会里,找不到违反了封建礼教的祥林嫂的位置,更何况她还要反抗,这更加为封建礼教和封建思想所不容。正是以礼教和封建思想为指南的鲁四老爷和受这种思想文化熏染毒害的人们,把一个善良、质朴、顽强的妇女推向恐怖的地狱。封建社会的三道绳索——夫权、族权、神权,把祥林嫂置于死地。

(2)《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么

点拨 从表面上看,《秋菊打官司》这部作品的主题体现出了中国“普通农民法制意识的觉醒”,很多的评论文章也是这样看的。其实电影的主题真正令人深思的是秋菊和村长之间的冲突和关系。村长因为对方骂自己是“绝户”而动手打人,这在中国农村并非多么稀罕的事情,再说那个村长无论是从他的立场还是道德等任何意义上看都不是一个坏人,相反在秋菊难产之际他还能不计前嫌地抢救她,表明他是一个正直仗义的人。但他不肯满足秋菊让他道个歉的简单要求。因为在他看来那是一个必须坚持的原则,就像父亲打了儿子是不能向儿子道歉一样,一个领导当然也不能向村民道歉。从这里我们能够看出,中国农村的社会结构中依然存在着一种植根很深的封建观念。

我们看完电影会思考这样的问题:一个村长连为一个小小的错误说上一句“软话”尚且如此困难,如果遇到其他更大的问题又将如何 像这个村长这样并没有多坏的人对待村民尚如此专横,如果遇到更坏的村长又将如何 可见,小矛盾反映大主题应该是这部影片隐蔽较深的作者动机了。

好的电影给我们启发和思索。电影在这个层次上用小的事件反映大的社会现实,可以说选择了一条正确的道路,电影《秋菊打官司》也对现实社会有非常积极的意义。

4.阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:你对振兴乡村有哪些好的建议

点拨 好的建议:①转变生产方式,完善公共服务等,让人们就地城镇化;②珍视历史遗存,转向提升品质、注重人性的内聚式发展;③打造优势产业,发展特色小镇经济,用特色文化保留乡土气息,增强人们的认同感、归属感。

【任务5:关注语言手法,提高运用能力】

1.学习如何反驳别人的观点。

针对很多人认为乡下人“愚”的偏见,作者是如何进行反驳的

点拨 作者首先界定了“愚”的判断标准。作者认为“愚”是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。作者先驳斥智力不及人,作者的论据是乡下人没有见过城里的世面,所以不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题,就好像城里人到了乡下,连狗都不会赶一般。接着驳斥了知识不及人,此处作者使用的论据则是在乡间小学,一些城里来的孩子,读书习字都比较快,乡村的孩子则比较慢;然而一到了田间地头,便是乡村孩子的天下,城里孩子捉蚱蜢就很笨,乡村孩子则很灵活,由此得出了乡下人是否在智力上比不上城里人,至少还是个没有结论的题目的结论。再经过综合分析,作者最终得出乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多的结论。综观整个论证过程,作者使用了举例和对比的论证方法。

2.分类梳理,归纳对比核心概念。

(1)阅读原文,从中梳理作者有关“礼”与“法”的论述,通过对比发现二者之间的区别。

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

礼 礼是社会公认合式的 。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。

法律是靠国家的权力来推行。……而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

维持礼这种规范的是 。 是社会所累积的经验。

行为规范

传统

传统

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

礼 礼也可以杀人,可以很“野蛮”。

残酷与否并非合礼与否的问题。

礼是合式的路子,是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。

因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现的,这是乡土社会的特色。

一个负责地方秩序的父母官,维持礼治秩序的理想手段是教化,而不是折狱。如果有非打官司不可,那必然是因为有人破坏了传统的规矩。

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

法 现代社会是个 组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白:还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。

法律是靠国家的 来推行的。

法律是从外 人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加之于个人的。人可以逃避法网,逃得脱还可以自己骄傲、得意。

现代的社会中并不把法律看成一种固定的规则了,法律一定得随着时间而改变其内容。也因之,并不能盼望各个在社会里生活的人都能熟悉这与时俱新的法律,所以不知道法律并不成为“败类”。

陌生人

权力

限制

(2)阅读原文,你能从中感受到“乡土社会”与“现代社会”这两种社会秩序的不同吗 请根据相关内容信息,梳理对比二者之不同。

项目 方式 内核 保障 手段 特 点

社 会 秩 序 乡土 社会

现代 社会

礼治

礼俗

传统

教化养成

以传统可以有效地应付生活问题

为前提

法治

法理

国家

权力

权力约束

外界变化—内在转变—礼治向

法治转变

【任务6:展示阅读成果,外化阅读感悟】

请以《“乡土中国”的今天》为题,结合中国社会发展的现实或自己做过的调查,分析“乡土中国”一词的变迁,写一篇800字左右的文章。

写作要求:①要联系社会现实,结合思想观念、经济模式等阐述“乡土中国”在现代社会的留存与变化;②要对相应的文化内涵进行辩证性分析;③要关注热点新闻、影视作品等,进而分析其中隐含的有关“乡土社会”的思想。

点拨 略

本课结束

第五单元

《乡土中国》

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

[单元目标导引]

学习任务群 整本书阅读与研讨

单元人文主题 乡土中国

增强底蕴,拓展视野,认识我们的祖国,促进对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观。

学科素养目标 1.探索社科类整本书的阅读门径,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法。

2.把握论据中的关键术语、重要观点和价值取向,了解和考察其学术价值。

3.深入研读作品,探究作品的语言特点和论述逻辑,汲取营养,丰富自己的精神世界,提升阅读和表达能力。

[《乡土中国》纵览]

文本篇目 内容要点 学习任务

1 《乡土本色》 乡土社会的本色是“土气”,乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。 1.阅读《乡土中国》全书,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理

解,思考中国乡土文化的现实意义和历史局限。

2 《文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、面对面社群,从空间角度看不需要文字。

3 《再论文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。

文本篇目 内容要点 学习任务

3 《再论文字下乡》 乡土社会是个熟人社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。 2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点;在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,理清本书的知识体系。

4 《差序格局》 中国乡土社会是“以己为中心”的深受儒家文化影响的差序格局。

5 《系维着私人的道德》 中国乡土社会“差序格局”中道德体系的最大特点是“私”。

6 《家族》 乡土社会中家族单系(只包括父系)的结构原则及其区别于西方社会家庭的功能。

文本篇目 内容要点 学习任务

7 《男女有别》 乡土社会中保持“男女有别”这一原则的重要原因和意义。 3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

8 《礼治秩序》 “礼”是传统的维系,乡土社会是区别于法治社会的礼治社会。

9 《无讼》 乡土社会追求“无讼”,依靠教化和调解来维护秩序。

10 《无为政治》 解释了横暴权力与同意权力,从历史经验中找出了“无为”的价值。

11 《长老统治》 在横暴权力、同意权力之外,着重介绍了教化权力(长老权力)。

文本篇目 内容要点 学习任务

12 《血缘和地缘》 血缘社会(传统乡土社会)与地缘社会(现代商业化社会)各自的特点与二者之间的差异,从血缘结合到地缘结合是社会性质的转变。 4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

13 《名实的分离》 讨论乡土社会的变动方式,承接第10、11篇,引出第四种权力——时势权力。

14 《从欲望到需要》 乡土社会中的人们靠欲望生活着,然而对于现代社会中的人们而言,自觉的生存条件则是理性的“需要”。

作品档案

一、作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略,写下了数百万字的著作。20世纪90年代中后期,他开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题。主要著作有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等。

二、学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、礼治、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。某位学者说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

阅读指导

一、预期阅读

【任务1:抓住核心概念,理解作者观点】

费孝通在《乡土中国》的序言中说:“它不是一个具体社会的描写,而是从具体社会里提炼出的一些概念。”“差序格局”就是他提出的一个重要概念,指的是由亲属关系和地缘关系所决定的有差等的次序关系。作者在解释这个抽象概念时,运用了比喻等方法。

联系全书,找出作者用以指称乡土社会的概念和与之相对应的指称其他社会的概念,并结合作者的论述和相关资料理解其含义。

指称乡土社会的概念 指称其他社会的对应概念

礼俗社会 法理社会

借助语言的社会 借助文字的社会

差序格局 团体格局

系维着私人的道德 系维着人民的宪法

小家族 家庭

男女有别 男女求同

礼治秩序、道德秩序 法治秩序

调解体系 司法诉讼体系

无为政治 有为政治

血缘社会 地缘社会

理解文中的重要概念,可以使用文本细读法。文本细读法是指为深层领会作者意图,从而对词句含意、结构层次、情感意境、写作手法等进行多角度、多层次细细咀嚼的一种阅读方法。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《重刊序言》 《后记》 《附录》 请根据下图样式,设计一张有关《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。 归纳“社科学术类”著作不同于其他体裁作品的一些阅读方法。如抓“核心概念”,关注调查材料、比较方法、思维导图、文本语言和逻辑等。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《乡土本色》 1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出“乡土性”特点的语句,概括其特色。 2.《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用。此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。 借助问题1:提高提取信息的能力。

借助问题2:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

《文字下乡》 《再论文字下乡》 1.用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。 2.乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。 借助问题1:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

借助问题2:跳出文本,联系现实。引发对现实生活的思考,对当代文化的关注。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《差序格局》 《系维着私人的道德》 《家族》 《男女有别》 《礼治秩序》 结合文本,思考: 1.祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂 2.《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么 3.基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。 借助问题:跳出文本,联系现实。引发对现实生活的思考、对当代文化的关注。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《无讼》 《无为政治》 《长老统治》 1.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,在课堂上表演。 2.为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。 借助问题1:调动参与讨论的积极性,提高深入思考的能力。

借助问题2:提高对知识的整合能力和论证能力、思辨能力。

阅读范围 阅读任务 重点能力指向

《血缘和地缘》 《名实的分离》 《从欲望到需要》 1.绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。 2.随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村有哪些好的建议 借助问题1:培养逻辑思维能力,能具体分析材料与观点之间的关系,把握作者的论证思路。

借助问题2:培养联系现实、思索问题的本质和解决途径的能力。

二、作品略读

【任务2:分析整体框架,把握知识体系】

1.请阅读《重刊序言》《后记》《目录》三个部分,设计一张关于《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。

提示

2.阅读《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》,分析前3篇之间的联系以及这三篇在全书中的地位和作用。

提示

3.阅读第4~8篇,理解核心概念,以思维导图的形式总结、归纳“差序格局”与“团体格局”概念的内涵。

提示

4.阅读第9~11篇,用一句话说明这三篇与本书标题《乡土中国》的联系。前8篇是从哪些角度来论述乡土社会特点的

提示这三篇是从政治角度阐释乡土社会的特点。阅读前8篇内容很容易发现第1~3篇是从经济、文化等角度阐释乡土社会的特点;第4~8篇是从社会关系、社会规范等角度阐释乡土社会的特点。

5.第12~14篇是围绕“时势权力”这一产生于社会变迁中的权力展开论述的。请用思维导图呈现它们的关系。

提示

【任务3:阅读重点篇章,揣摩论说思路】

1.请阅读《乡土本色》部分。《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用,此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。

提示

2.请阅读《文字下乡》《再论文字下乡》两个部分,用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。

提示

3.请阅读《长老统治》,为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。

提示

4.请阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》三章,绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。

提示

三、作品精读

【任务4:关注重点问题,提升思维高度】

1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出表现“乡土性”特点的语句,概括其要点。

点拨 “乡土性”有三方面特点。其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。其二,不流动性。“土气是因为不流动而发生的。”其三,熟人社会。“这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会。”乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲不逾矩”的自由。

2.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》,思考:乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。

点拨 作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言和文字的基础。语言是具有相同经验或相似环境的群体所使用一种用声音表达的象征体系,目的是使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔的情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会土地的不流动性,导致了人们历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验的。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。

此处重点在于阐述面对面交流的乡土社会没有文字需要,其实也就在一定程度上将文字下乡等同于简单的文字普及。文字下乡,从字面意思理解即城里人将乡下人不了解的知识带到乡村之中,以期改变乡下人愚昧贫穷的状态。但是,文字下乡更多的在于提倡将先进的现代文明如农业技术、生产方式等等传播到乡村,促进乡村的发展。实质是提倡相互交流沟通,相互学习。

中国乡土社会真的不需要文字吗 在不流动的中国乡土社会中,虽然世代口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。

3.阅读《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》,结合文本,思考:

(1)祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂

点拨 祥林嫂是被这些人杀死的:婆婆、堂伯、大伯(亲人)——封建宗法观念(夫权、族权);鲁四老爷、鲁四婶(主人)——封建礼教;柳妈、鲁镇男女(众人)——封建迷信及愚昧、冷漠无情(神权)。他们都把杀人的矛头刺向了祥林嫂。

祥林嫂勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会不但不能掌握自己的命运,反而成了一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。在被婆婆、堂伯、大伯虐待和出卖,被迫再嫁,被驱赶时,她不断挣扎;为了能使鲁四老爷、鲁四婶再让她在祝福前做祭祀的活,摆脱灵魂上的迷信枷锁,争取做人的权利,她倾其所有到土地庙里捐门槛;面对柳妈、鲁镇男女的种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无声的抗议。但在封建社会里,找不到违反了封建礼教的祥林嫂的位置,更何况她还要反抗,这更加为封建礼教和封建思想所不容。正是以礼教和封建思想为指南的鲁四老爷和受这种思想文化熏染毒害的人们,把一个善良、质朴、顽强的妇女推向恐怖的地狱。封建社会的三道绳索——夫权、族权、神权,把祥林嫂置于死地。

(2)《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么

点拨 从表面上看,《秋菊打官司》这部作品的主题体现出了中国“普通农民法制意识的觉醒”,很多的评论文章也是这样看的。其实电影的主题真正令人深思的是秋菊和村长之间的冲突和关系。村长因为对方骂自己是“绝户”而动手打人,这在中国农村并非多么稀罕的事情,再说那个村长无论是从他的立场还是道德等任何意义上看都不是一个坏人,相反在秋菊难产之际他还能不计前嫌地抢救她,表明他是一个正直仗义的人。但他不肯满足秋菊让他道个歉的简单要求。因为在他看来那是一个必须坚持的原则,就像父亲打了儿子是不能向儿子道歉一样,一个领导当然也不能向村民道歉。从这里我们能够看出,中国农村的社会结构中依然存在着一种植根很深的封建观念。

我们看完电影会思考这样的问题:一个村长连为一个小小的错误说上一句“软话”尚且如此困难,如果遇到其他更大的问题又将如何 像这个村长这样并没有多坏的人对待村民尚如此专横,如果遇到更坏的村长又将如何 可见,小矛盾反映大主题应该是这部影片隐蔽较深的作者动机了。

好的电影给我们启发和思索。电影在这个层次上用小的事件反映大的社会现实,可以说选择了一条正确的道路,电影《秋菊打官司》也对现实社会有非常积极的意义。

4.阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:你对振兴乡村有哪些好的建议

点拨 好的建议:①转变生产方式,完善公共服务等,让人们就地城镇化;②珍视历史遗存,转向提升品质、注重人性的内聚式发展;③打造优势产业,发展特色小镇经济,用特色文化保留乡土气息,增强人们的认同感、归属感。

【任务5:关注语言手法,提高运用能力】

1.学习如何反驳别人的观点。

针对很多人认为乡下人“愚”的偏见,作者是如何进行反驳的

点拨 作者首先界定了“愚”的判断标准。作者认为“愚”是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。作者先驳斥智力不及人,作者的论据是乡下人没有见过城里的世面,所以不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题,就好像城里人到了乡下,连狗都不会赶一般。接着驳斥了知识不及人,此处作者使用的论据则是在乡间小学,一些城里来的孩子,读书习字都比较快,乡村的孩子则比较慢;然而一到了田间地头,便是乡村孩子的天下,城里孩子捉蚱蜢就很笨,乡村孩子则很灵活,由此得出了乡下人是否在智力上比不上城里人,至少还是个没有结论的题目的结论。再经过综合分析,作者最终得出乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多的结论。综观整个论证过程,作者使用了举例和对比的论证方法。

2.分类梳理,归纳对比核心概念。

(1)阅读原文,从中梳理作者有关“礼”与“法”的论述,通过对比发现二者之间的区别。

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

礼 礼是社会公认合式的 。合于礼的就是说这些行为是做得对的,对是合式的意思。如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。

法律是靠国家的权力来推行。……而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

维持礼这种规范的是 。 是社会所累积的经验。

行为规范

传统

传统

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

礼 礼也可以杀人,可以很“野蛮”。

残酷与否并非合礼与否的问题。

礼是合式的路子,是经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯。

因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现的,这是乡土社会的特色。

一个负责地方秩序的父母官,维持礼治秩序的理想手段是教化,而不是折狱。如果有非打官司不可,那必然是因为有人破坏了传统的规矩。

礼与法

分类 内容梳理对比(从原文梳理摘抄相关内容)

法 现代社会是个 组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白:还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。

法律是靠国家的 来推行的。

法律是从外 人的,不守法所得到的罚是由特定的权力所加之于个人的。人可以逃避法网,逃得脱还可以自己骄傲、得意。

现代的社会中并不把法律看成一种固定的规则了,法律一定得随着时间而改变其内容。也因之,并不能盼望各个在社会里生活的人都能熟悉这与时俱新的法律,所以不知道法律并不成为“败类”。

陌生人

权力

限制

(2)阅读原文,你能从中感受到“乡土社会”与“现代社会”这两种社会秩序的不同吗 请根据相关内容信息,梳理对比二者之不同。

项目 方式 内核 保障 手段 特 点

社 会 秩 序 乡土 社会

现代 社会

礼治

礼俗

传统

教化养成

以传统可以有效地应付生活问题

为前提

法治

法理

国家

权力

权力约束

外界变化—内在转变—礼治向

法治转变

【任务6:展示阅读成果,外化阅读感悟】

请以《“乡土中国”的今天》为题,结合中国社会发展的现实或自己做过的调查,分析“乡土中国”一词的变迁,写一篇800字左右的文章。

写作要求:①要联系社会现实,结合思想观念、经济模式等阐述“乡土中国”在现代社会的留存与变化;②要对相应的文化内涵进行辩证性分析;③要关注热点新闻、影视作品等,进而分析其中隐含的有关“乡土社会”的思想。

点拨 略

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读