8 梦游天姥吟留别--登 高课件(共29张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 8 梦游天姥吟留别--登 高课件(共29张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:43:47 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第三单元

8 梦游天姥吟留别

登 高

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》等。

杜甫(712—770),字子美,自称少陵野老,祖籍湖北襄阳,生于河南巩县(今河南巩义西南)。唐代现实主义诗人,被后人誉为“诗圣”。曾任检校尚书工部员外郎,世称“杜工部”。其诗作反映了唐朝由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。有《杜工部集》。代表作有《自京赴奉先县咏怀五百字》、组诗“三吏”“三别”等。

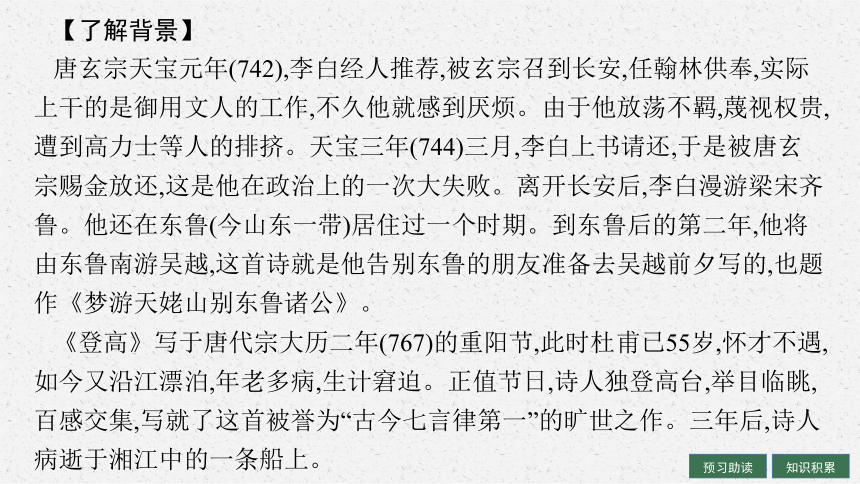

【了解背景】

唐玄宗天宝元年(742),李白经人推荐,被玄宗召到长安,任翰林供奉,实际上干的是御用文人的工作,不久他就感到厌烦。由于他放荡不羁,蔑视权贵,遭到高力士等人的排挤。天宝三年(744)三月,李白上书请还,于是被唐玄宗赐金放还,这是他在政治上的一次大失败。离开长安后,李白漫游梁宋齐鲁。他还在东鲁(今山东一带)居住过一个时期。到东鲁后的第二年,他将由东鲁南游吴越,这首诗就是他告别东鲁的朋友准备去吴越前夕写的,也题作《梦游天姥山别东鲁诸公》。

《登高》写于唐代宗大历二年(767)的重阳节,此时杜甫已55岁,怀才不遇,如今又沿江漂泊,年老多病,生计窘迫。正值节日,诗人独登高台,举目临眺,百感交集,写就了这首被誉为“古今七言律第一”的旷世之作。三年后,诗人病逝于湘江中的一条船上。

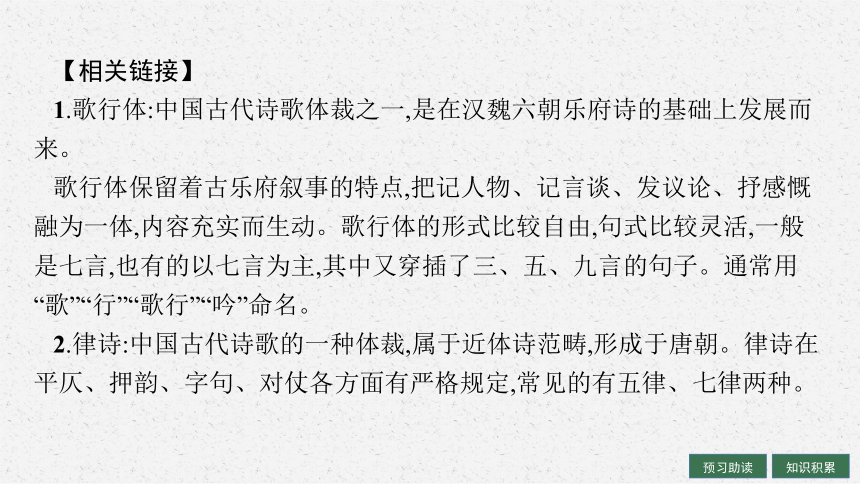

【相关链接】

1.歌行体:中国古代诗歌体裁之一,是在汉魏六朝乐府诗的基础上发展而来。

歌行体保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动。歌行体的形式比较自由,句式比较灵活,一般是七言,也有的以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。通常用“歌”“行”“歌行”“吟”命名。

2.律诗:中国古代诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴,形成于唐朝。律诗在平仄、押韵、字句、对仗各方面有严格规定,常见的有五律、七律两种。

知识积累

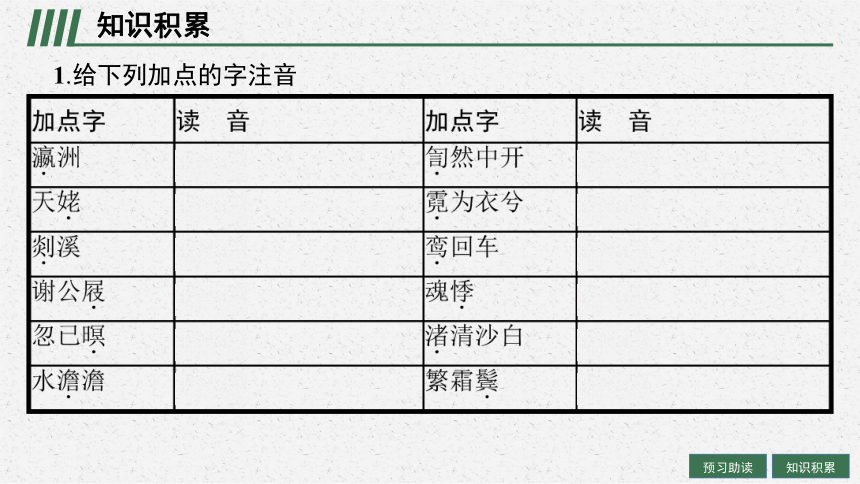

1.给下列加点的字注音

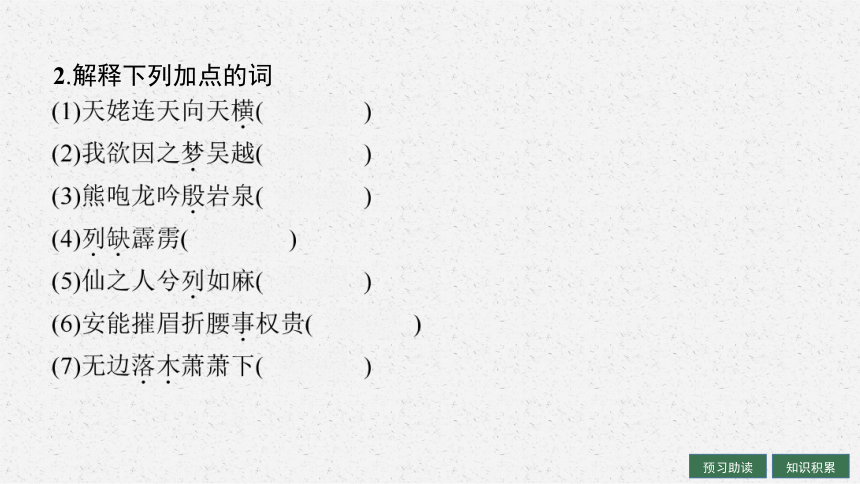

2.解释下列加点的词

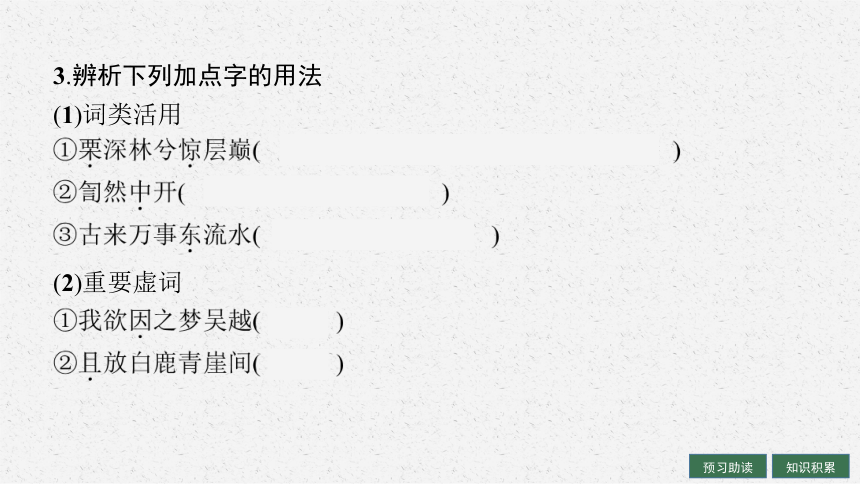

3.辨析下列加点字的用法

(1)词类活用

(2)重要虚词

4.记诵有关名句

(1)我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

(2)半壁见海日,空中闻天鸡。

(3)千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

(4)青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

(5)虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

(6)风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

(7)万里悲秋常作客,百年多病独登台。

(8)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 理清诗歌的思路,理解诗人的思想感情

1.《梦游天姥吟留别》中,诗人的梦境部分可以细分为哪几个画面

参考答案:(1)月夜渡湖:诗人一入梦幻,随即进入一个神幻的空灵境界,一夜之间飞过镜湖,在湖光月色的照耀下又飞到剡溪,降落在谢灵运当年曾经歇宿过的地方,眼见渌水荡漾,耳闻猿猴清啼,景色十分幽静。

(2)山中日出景:诗人穿上了谢灵运当年穿的木屐,登上了他当年攀登过的石级——青云梯,就像脚下生风,直向高耸入云的山径攀登。在半山腰上只见海日升空,只听天鸡高唱。

(3)山中夜景:夜幕降临了,诗人耳畔回响着从山谷传来的熊的咆叫声,龙的吟啸声。巨大的声响震得山石、泉水、森林、峰峦都在发抖。此时,天气也急剧地变化,黑沉沉的云天像要下雨,白茫茫的水面上升腾起烟雾。高峻雄奇的天姥山有声有色,恰似一个光怪陆离的神奇世界。

(4)神仙世界:列缺、丘峦、洞天、石扉、青冥、日月、霓、风、云之君、虎、鸾、仙之人,闪电划过天际,惊雷震响长空。山峦崩塌,大地动摇,仙境的石门訇的一声从中间打开。放眼望去,天空广阔无边,望不到边际,在日月的光辉照耀下,金银的亭台楼阁发出夺目的光彩。云中的神仙们以彩霞作为美丽的衣裳,把长风当作自己的宝马,纷纷赶来,参加盛大的宴会。你看,那弹琴的是温柔的老虎,那驾车的是妩媚的鸾鸟。仙人们济济一堂,欢歌笑语,其乐融融!多么盛大热烈的场面,像是在迎接诗人的到来。

2.“世间行乐亦如此,古来万事东流水”表达了诗人什么样的感情

参考答案:“世间行乐亦如此”,这个“此”字,应当为上文所表现的梦境。人生也是梦一场,古往今来的名利权势、兴亡荣枯,都像流水一样逝去。这句表现了诗人在当时的社会矛盾里无可奈何的自我解脱。

李白是个集儒、道、侠于一身的诗人,儒家的积极用世、道家的消极避世和不事权贵的思想,在这首诗中皆有体现,我们从中可以体会出李白思想的复杂性。这两句中包含着诗人对人生的几多失意和深沉的感慨。

3.“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”这两句反映了诗人怎样的性格 在全诗中起什么作用

参考答案:这两句反映了诗人傲岸的性格,表现了诗人追求个性自由和蔑视权贵的精神。这是“诗眼”,起揭示主题的作用。

4.《登高》尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”抒发了诗人什么样的感情

参考答案:尾联的意思是说,时世艰难生活困苦,常恨鬓如霜白;困顿潦倒精神衰颓,我且戒酒停杯。上一句写国势艰危,自己仕途坎坷,年迈和忧愁已经使自己“白头搔更短”了。其中“繁”字加重了“艰难苦恨”的忧愁。下一句说因疾病缠身,不能再喝酒,已经把酒戒了。酒无法消除心中的忧愁,更何况此时的诗人已经“潦倒新停浊酒杯”了。由此可以看出,杜甫集于心中的万般愁绪,无以排遣。诗人在结尾集中表达了自己伤时抒怀的愤懑之情。

【任务二】 赏析诗歌的语言和表达技巧

1.李白笔下的天姥山是什么样子的 描写天姥山运用了什么表现手法 请结合诗歌内容简要赏析。

参考答案:李白是这样描写天姥山的:“越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。”李白笔下的天姥山是高峻、雄伟、神奇的。诗人运用了对比、夸张的手法描写天姥山,体现了其浪漫主义特色。

天姥山是越东灵秀之地。但比起其他崇山峻岭如五岳,它在人们心目中的地位仍微不足道。可是李白却在诗中夸说它“势拔五岳掩赤城”,比五岳还更挺拔,有名的天台山则倾斜着如拜倒在天姥山的东南面一样。李白将天姥山描写得耸立天外,直插云霄,巍巍然非同凡响。这座梦中的天姥山,应该说是李白平生所见过的奇山峻岭的幻影,它是现实中的天姥山在李白笔下夸大了的影子。

2.杜甫的《登高》一诗,被后人称为七言律诗的典范之作,你认为哪些地方可称为“典范”

参考答案:这是一首最能代表杜诗景象苍凉阔大、气势雄浑苍茫特点的七言律诗。这首律诗很特别,其四联句句押韵,皆为工对,且首联两句,又句中自对,可谓“一篇之中,句句皆律;一句之中,字字皆律”。就写景而言,有工笔细描,写出风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物的形、声、色、态,每件景物均只用一字描写,却生动形象,精练传神;大笔写意,传达出秋的神韵。抒情则有纵的时间的着笔,写“常作客”的追忆;也有横的空间的落墨,写“万里”行程后的“独登台”。从一生漂泊,写到余魂残骨的飘零,最后将时世艰难归结为潦倒不堪的根源。这些错综复杂手法的运用,把诗人忧国伤时、老病孤愁的苍凉,表现得沉郁而悲壮。

3.古人把“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”二句誉为“古今独步”的“句中化境”,请简要赏析。

参考答案:这两句集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的落叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落叶窸窣之声、长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝、壮志难酬的感怆。沉郁悲凉的对句,显示出神入化之笔力,确有“建瓴走坂”“百川东注”的磅礴气势。因此,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”,是有道理的。

课堂活动

《梦游天姥吟留别》是一首记梦诗,也是一首游仙诗。意境雄伟,变化惝恍莫测,艺术形象缤纷多彩,表现手法新奇,向来为人传诵。但是世人对这首诗的主题却有争论。请结合文本和你对李白诗歌的文学积累,谈谈你的看法。

提示:李白在长安时的经历及思想感情,是探索此诗内容的钥匙,而李白诗歌富于比兴的特点,也为我们提供了思路。从梦境中高与天齐的山势、山重水复的胜色、风云变幻的奇景、光华灿烂的仙境,从梦游之中向往、急切、愉悦、恐慌、惊栗、幻灭、超脱的情绪变化,我们可以读出诗人渴望实现“济苍生,安社稷”理想的豪情,长安供奉的苦闷,政治失意的幽愤,长安经历之后的觉醒、彻悟。

观点一 怨恨说。济苍生,安社稷,本是诗人的凌云之志,即使落得“出翰林”的悲凉结局,他也没有彻底放弃初衷。面对黑暗的现实,诗人一腔愤怒,满腹离愁,汇成诗末激越的呼声,像喷泉,像烈火,冲天而起,矛头直指最高统治者。于是,便形成了全诗理想和现实的矛盾:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”

观点二 归隐说。政治失败,理想破灭,心灰意冷,只好放荡不羁,高喊“世间行乐亦如此,古来万事东流水”。

观点三 理想说。面对黑暗的现实,他只得重新编织自己的理想花环,以表明具有更高更远的追求。诗的主体——梦游天姥山的幻境,惝恍莫测,缤纷多彩,正是这颗美好心灵的自我写照。

整合建构

【思路整合】

梦游天姥吟留别

【审美鉴赏】

《梦游天姥吟留别》的浪漫主义色彩

李白是我国浪漫主义诗人的杰出代表。《梦游天姥吟留别》在构思和表现手法方面,极富有浪漫主义色彩。

它完全突破了一般的送别诗、留别诗惜别伤离的老套,而是借“留别”来表明自己不事权贵的政治态度。在叙述的时候,没有采取平铺直叙的办法,而是围绕着一场游仙的梦幻来构思。这样的构思,给诗人幻想的驰骋开拓了广阔的领域。诗人构思出一幅梦游奇景,塑造出—个个梦幻中的生动形象,这就很容易使人联想到《楚辞》的风格,加重了诗的浪漫主义色彩。再把这些与当时丑恶的现实加以对比,才回到“不事权贵”的主旨上来,几乎是天衣无缝。

跟这样的构思相适应的是,运用了比喻、对比、衬托、夸张、联想等手法,把幻想中的事物写得活灵活现,惊心动魄。在这方面,诗人显示了非凡的才能,他写熊咆龙吟,写闪电霹雳,写空中楼阁,写霓衣风马……真是令人眼花缭乱,惊心动魄,无怪乎杜甫评论李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。

还应该注意,诗人不是为写幻想而写幻想的,而是为“不事权贵”的主旨服务。他写神仙世界的美丽,正是反衬现实世界的丑恶;写自己一心想遨游仙境,正是表现对现实世界的憎恶,不愿跟权臣贵戚同流合污。“不事权贵”的主旨,像一盏聚光灯,把全诗照亮,幻想在这灯光里才生动起来,否则,即使再铺张百倍,也不会放出动人的光彩。

沉郁顿挫的诗风

杜甫的诗歌,沉郁顿挫,杜甫诗歌里多种多样的形象都在“沉郁顿挫”的风格上取得了统一。“沉郁顿挫”包括思想感情和表现方式两个方面:“沉郁”有深挚、沉雄、郁结、抑塞之意,主要指感情的力度和深度,侧重于思想情感;“顿挫”有抑扬曲折、句断意连、波澜起伏之意,主要指感情表达的层次、节奏,侧重于表现手法。

动乱的社会现实、长期的生活磨难,使杜甫年轻时的理想壮志逐渐为沉郁、感伤所取代,忧国忧民,慨叹身世,愈至晚年,其情绪愈加强烈;而杜甫又是一个有骨气、有良知的人,其郁结于胸中的悲愤涌至口边时,又往往强咽下去,使感情更加深沉浑厚。这种回环往复的感情发之于诗,便是潜气内转的起伏顿挫,给人波澜老成之感。《登高》突出地表现了这种风格。

杜甫还往往把思想感情凝聚在秋景之中,在秋天的萧瑟景物中,渗透诗人伤时忧国的心情。他多年漂泊于长江上下,江流、孤舟、急峡、危城……这一切几乎和诗人的生活融为一体,他的思想感情也在这些形象上找到了寄托。动荡的江水、陡峭的山峡、孤清的月色、凄厉的画面,这些都是诗人心情的反映。《登高》一诗集中了“秋天”和“大江”这两个杜诗里最富于想象力和联想力的形象,诗里写到的急风、高天、啼猿、飞鸟、落木、长江,无不饱含着诗人对国家和身世的心酸与愤慨,诗里的那种雄浑苍劲的形象和跌宕顿挫的节奏,反映了那个战乱时代的气氛。这是杜甫“沉郁顿挫”的风格的最好体现。

【素材挖掘】

●智者乐水,仁者乐山 李白一生徜徉于山水之间,热爱山水,足迹遍南北。浙东山水是李白青年时代就向往的地方,初出川时他曾说“此行不为鲈鱼 鲙,自爱名山入剡中”“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”。对于李白来说,徜徉山水之间,才是最快意的。

●传统文化异彩纷呈,辉煌灿烂 “青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。”仙山的盛会正是人世间生活的反映。这里除了有李白长期漫游经历过的万壑千山的印象,更有古代传说、屈原诗歌的启发与影响,辉煌灿烂、气象万千的传统文化经由诗人浪漫主义的非凡想象异彩纷呈。

●蔑视权贵,不卑不屈 “安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”一吐长安三年的郁闷之气。对名山仙境的向往,是出于对权贵的抗争,它唱出封建社会中多少怀才不遇的人的心声。李白在这里所表示的决绝态度,是向封建统治者所投过去的一瞥蔑视。

●忧国忧民是杜甫诗歌的灵魂 杜甫有着悲天悯人的情怀,坎坷的仕途中他仍保持着和屈原一样赤诚的爱国之心。杜甫的诗中,有着对祖国大好河山的深厚感情、对战乱中的人民的深切同情。贫穷寄食的生活使他看尽了世态的炎凉,善良敏感使他流尽了同情的热泪,孤苦病痛使他尝尽了人世的沧桑,忧国忧民使他耗尽了毕生的精力。

本课结束

第三单元

8 梦游天姥吟留别

登 高

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《梁甫吟》等。

杜甫(712—770),字子美,自称少陵野老,祖籍湖北襄阳,生于河南巩县(今河南巩义西南)。唐代现实主义诗人,被后人誉为“诗圣”。曾任检校尚书工部员外郎,世称“杜工部”。其诗作反映了唐朝由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。有《杜工部集》。代表作有《自京赴奉先县咏怀五百字》、组诗“三吏”“三别”等。

【了解背景】

唐玄宗天宝元年(742),李白经人推荐,被玄宗召到长安,任翰林供奉,实际上干的是御用文人的工作,不久他就感到厌烦。由于他放荡不羁,蔑视权贵,遭到高力士等人的排挤。天宝三年(744)三月,李白上书请还,于是被唐玄宗赐金放还,这是他在政治上的一次大失败。离开长安后,李白漫游梁宋齐鲁。他还在东鲁(今山东一带)居住过一个时期。到东鲁后的第二年,他将由东鲁南游吴越,这首诗就是他告别东鲁的朋友准备去吴越前夕写的,也题作《梦游天姥山别东鲁诸公》。

《登高》写于唐代宗大历二年(767)的重阳节,此时杜甫已55岁,怀才不遇,如今又沿江漂泊,年老多病,生计窘迫。正值节日,诗人独登高台,举目临眺,百感交集,写就了这首被誉为“古今七言律第一”的旷世之作。三年后,诗人病逝于湘江中的一条船上。

【相关链接】

1.歌行体:中国古代诗歌体裁之一,是在汉魏六朝乐府诗的基础上发展而来。

歌行体保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动。歌行体的形式比较自由,句式比较灵活,一般是七言,也有的以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。通常用“歌”“行”“歌行”“吟”命名。

2.律诗:中国古代诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴,形成于唐朝。律诗在平仄、押韵、字句、对仗各方面有严格规定,常见的有五律、七律两种。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

3.辨析下列加点字的用法

(1)词类活用

(2)重要虚词

4.记诵有关名句

(1)我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

(2)半壁见海日,空中闻天鸡。

(3)千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。

(4)青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

(5)虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

(6)风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

(7)万里悲秋常作客,百年多病独登台。

(8)艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 理清诗歌的思路,理解诗人的思想感情

1.《梦游天姥吟留别》中,诗人的梦境部分可以细分为哪几个画面

参考答案:(1)月夜渡湖:诗人一入梦幻,随即进入一个神幻的空灵境界,一夜之间飞过镜湖,在湖光月色的照耀下又飞到剡溪,降落在谢灵运当年曾经歇宿过的地方,眼见渌水荡漾,耳闻猿猴清啼,景色十分幽静。

(2)山中日出景:诗人穿上了谢灵运当年穿的木屐,登上了他当年攀登过的石级——青云梯,就像脚下生风,直向高耸入云的山径攀登。在半山腰上只见海日升空,只听天鸡高唱。

(3)山中夜景:夜幕降临了,诗人耳畔回响着从山谷传来的熊的咆叫声,龙的吟啸声。巨大的声响震得山石、泉水、森林、峰峦都在发抖。此时,天气也急剧地变化,黑沉沉的云天像要下雨,白茫茫的水面上升腾起烟雾。高峻雄奇的天姥山有声有色,恰似一个光怪陆离的神奇世界。

(4)神仙世界:列缺、丘峦、洞天、石扉、青冥、日月、霓、风、云之君、虎、鸾、仙之人,闪电划过天际,惊雷震响长空。山峦崩塌,大地动摇,仙境的石门訇的一声从中间打开。放眼望去,天空广阔无边,望不到边际,在日月的光辉照耀下,金银的亭台楼阁发出夺目的光彩。云中的神仙们以彩霞作为美丽的衣裳,把长风当作自己的宝马,纷纷赶来,参加盛大的宴会。你看,那弹琴的是温柔的老虎,那驾车的是妩媚的鸾鸟。仙人们济济一堂,欢歌笑语,其乐融融!多么盛大热烈的场面,像是在迎接诗人的到来。

2.“世间行乐亦如此,古来万事东流水”表达了诗人什么样的感情

参考答案:“世间行乐亦如此”,这个“此”字,应当为上文所表现的梦境。人生也是梦一场,古往今来的名利权势、兴亡荣枯,都像流水一样逝去。这句表现了诗人在当时的社会矛盾里无可奈何的自我解脱。

李白是个集儒、道、侠于一身的诗人,儒家的积极用世、道家的消极避世和不事权贵的思想,在这首诗中皆有体现,我们从中可以体会出李白思想的复杂性。这两句中包含着诗人对人生的几多失意和深沉的感慨。

3.“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”这两句反映了诗人怎样的性格 在全诗中起什么作用

参考答案:这两句反映了诗人傲岸的性格,表现了诗人追求个性自由和蔑视权贵的精神。这是“诗眼”,起揭示主题的作用。

4.《登高》尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”抒发了诗人什么样的感情

参考答案:尾联的意思是说,时世艰难生活困苦,常恨鬓如霜白;困顿潦倒精神衰颓,我且戒酒停杯。上一句写国势艰危,自己仕途坎坷,年迈和忧愁已经使自己“白头搔更短”了。其中“繁”字加重了“艰难苦恨”的忧愁。下一句说因疾病缠身,不能再喝酒,已经把酒戒了。酒无法消除心中的忧愁,更何况此时的诗人已经“潦倒新停浊酒杯”了。由此可以看出,杜甫集于心中的万般愁绪,无以排遣。诗人在结尾集中表达了自己伤时抒怀的愤懑之情。

【任务二】 赏析诗歌的语言和表达技巧

1.李白笔下的天姥山是什么样子的 描写天姥山运用了什么表现手法 请结合诗歌内容简要赏析。

参考答案:李白是这样描写天姥山的:“越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。”李白笔下的天姥山是高峻、雄伟、神奇的。诗人运用了对比、夸张的手法描写天姥山,体现了其浪漫主义特色。

天姥山是越东灵秀之地。但比起其他崇山峻岭如五岳,它在人们心目中的地位仍微不足道。可是李白却在诗中夸说它“势拔五岳掩赤城”,比五岳还更挺拔,有名的天台山则倾斜着如拜倒在天姥山的东南面一样。李白将天姥山描写得耸立天外,直插云霄,巍巍然非同凡响。这座梦中的天姥山,应该说是李白平生所见过的奇山峻岭的幻影,它是现实中的天姥山在李白笔下夸大了的影子。

2.杜甫的《登高》一诗,被后人称为七言律诗的典范之作,你认为哪些地方可称为“典范”

参考答案:这是一首最能代表杜诗景象苍凉阔大、气势雄浑苍茫特点的七言律诗。这首律诗很特别,其四联句句押韵,皆为工对,且首联两句,又句中自对,可谓“一篇之中,句句皆律;一句之中,字字皆律”。就写景而言,有工笔细描,写出风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物的形、声、色、态,每件景物均只用一字描写,却生动形象,精练传神;大笔写意,传达出秋的神韵。抒情则有纵的时间的着笔,写“常作客”的追忆;也有横的空间的落墨,写“万里”行程后的“独登台”。从一生漂泊,写到余魂残骨的飘零,最后将时世艰难归结为潦倒不堪的根源。这些错综复杂手法的运用,把诗人忧国伤时、老病孤愁的苍凉,表现得沉郁而悲壮。

3.古人把“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”二句誉为“古今独步”的“句中化境”,请简要赏析。

参考答案:这两句集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的落叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落叶窸窣之声、长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝、壮志难酬的感怆。沉郁悲凉的对句,显示出神入化之笔力,确有“建瓴走坂”“百川东注”的磅礴气势。因此,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”,是有道理的。

课堂活动

《梦游天姥吟留别》是一首记梦诗,也是一首游仙诗。意境雄伟,变化惝恍莫测,艺术形象缤纷多彩,表现手法新奇,向来为人传诵。但是世人对这首诗的主题却有争论。请结合文本和你对李白诗歌的文学积累,谈谈你的看法。

提示:李白在长安时的经历及思想感情,是探索此诗内容的钥匙,而李白诗歌富于比兴的特点,也为我们提供了思路。从梦境中高与天齐的山势、山重水复的胜色、风云变幻的奇景、光华灿烂的仙境,从梦游之中向往、急切、愉悦、恐慌、惊栗、幻灭、超脱的情绪变化,我们可以读出诗人渴望实现“济苍生,安社稷”理想的豪情,长安供奉的苦闷,政治失意的幽愤,长安经历之后的觉醒、彻悟。

观点一 怨恨说。济苍生,安社稷,本是诗人的凌云之志,即使落得“出翰林”的悲凉结局,他也没有彻底放弃初衷。面对黑暗的现实,诗人一腔愤怒,满腹离愁,汇成诗末激越的呼声,像喷泉,像烈火,冲天而起,矛头直指最高统治者。于是,便形成了全诗理想和现实的矛盾:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”

观点二 归隐说。政治失败,理想破灭,心灰意冷,只好放荡不羁,高喊“世间行乐亦如此,古来万事东流水”。

观点三 理想说。面对黑暗的现实,他只得重新编织自己的理想花环,以表明具有更高更远的追求。诗的主体——梦游天姥山的幻境,惝恍莫测,缤纷多彩,正是这颗美好心灵的自我写照。

整合建构

【思路整合】

梦游天姥吟留别

【审美鉴赏】

《梦游天姥吟留别》的浪漫主义色彩

李白是我国浪漫主义诗人的杰出代表。《梦游天姥吟留别》在构思和表现手法方面,极富有浪漫主义色彩。

它完全突破了一般的送别诗、留别诗惜别伤离的老套,而是借“留别”来表明自己不事权贵的政治态度。在叙述的时候,没有采取平铺直叙的办法,而是围绕着一场游仙的梦幻来构思。这样的构思,给诗人幻想的驰骋开拓了广阔的领域。诗人构思出一幅梦游奇景,塑造出—个个梦幻中的生动形象,这就很容易使人联想到《楚辞》的风格,加重了诗的浪漫主义色彩。再把这些与当时丑恶的现实加以对比,才回到“不事权贵”的主旨上来,几乎是天衣无缝。

跟这样的构思相适应的是,运用了比喻、对比、衬托、夸张、联想等手法,把幻想中的事物写得活灵活现,惊心动魄。在这方面,诗人显示了非凡的才能,他写熊咆龙吟,写闪电霹雳,写空中楼阁,写霓衣风马……真是令人眼花缭乱,惊心动魄,无怪乎杜甫评论李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。

还应该注意,诗人不是为写幻想而写幻想的,而是为“不事权贵”的主旨服务。他写神仙世界的美丽,正是反衬现实世界的丑恶;写自己一心想遨游仙境,正是表现对现实世界的憎恶,不愿跟权臣贵戚同流合污。“不事权贵”的主旨,像一盏聚光灯,把全诗照亮,幻想在这灯光里才生动起来,否则,即使再铺张百倍,也不会放出动人的光彩。

沉郁顿挫的诗风

杜甫的诗歌,沉郁顿挫,杜甫诗歌里多种多样的形象都在“沉郁顿挫”的风格上取得了统一。“沉郁顿挫”包括思想感情和表现方式两个方面:“沉郁”有深挚、沉雄、郁结、抑塞之意,主要指感情的力度和深度,侧重于思想情感;“顿挫”有抑扬曲折、句断意连、波澜起伏之意,主要指感情表达的层次、节奏,侧重于表现手法。

动乱的社会现实、长期的生活磨难,使杜甫年轻时的理想壮志逐渐为沉郁、感伤所取代,忧国忧民,慨叹身世,愈至晚年,其情绪愈加强烈;而杜甫又是一个有骨气、有良知的人,其郁结于胸中的悲愤涌至口边时,又往往强咽下去,使感情更加深沉浑厚。这种回环往复的感情发之于诗,便是潜气内转的起伏顿挫,给人波澜老成之感。《登高》突出地表现了这种风格。

杜甫还往往把思想感情凝聚在秋景之中,在秋天的萧瑟景物中,渗透诗人伤时忧国的心情。他多年漂泊于长江上下,江流、孤舟、急峡、危城……这一切几乎和诗人的生活融为一体,他的思想感情也在这些形象上找到了寄托。动荡的江水、陡峭的山峡、孤清的月色、凄厉的画面,这些都是诗人心情的反映。《登高》一诗集中了“秋天”和“大江”这两个杜诗里最富于想象力和联想力的形象,诗里写到的急风、高天、啼猿、飞鸟、落木、长江,无不饱含着诗人对国家和身世的心酸与愤慨,诗里的那种雄浑苍劲的形象和跌宕顿挫的节奏,反映了那个战乱时代的气氛。这是杜甫“沉郁顿挫”的风格的最好体现。

【素材挖掘】

●智者乐水,仁者乐山 李白一生徜徉于山水之间,热爱山水,足迹遍南北。浙东山水是李白青年时代就向往的地方,初出川时他曾说“此行不为鲈鱼 鲙,自爱名山入剡中”“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山”。对于李白来说,徜徉山水之间,才是最快意的。

●传统文化异彩纷呈,辉煌灿烂 “青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。”仙山的盛会正是人世间生活的反映。这里除了有李白长期漫游经历过的万壑千山的印象,更有古代传说、屈原诗歌的启发与影响,辉煌灿烂、气象万千的传统文化经由诗人浪漫主义的非凡想象异彩纷呈。

●蔑视权贵,不卑不屈 “安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 ”一吐长安三年的郁闷之气。对名山仙境的向往,是出于对权贵的抗争,它唱出封建社会中多少怀才不遇的人的心声。李白在这里所表示的决绝态度,是向封建统治者所投过去的一瞥蔑视。

●忧国忧民是杜甫诗歌的灵魂 杜甫有着悲天悯人的情怀,坎坷的仕途中他仍保持着和屈原一样赤诚的爱国之心。杜甫的诗中,有着对祖国大好河山的深厚感情、对战乱中的人民的深切同情。贫穷寄食的生活使他看尽了世态的炎凉,善良敏感使他流尽了同情的热泪,孤苦病痛使他尝尽了人世的沧桑,忧国忧民使他耗尽了毕生的精力。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读