10 劝学 师说课件(共103张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 10 劝学 师说课件(共103张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:53:01 | ||

图片预览

文档简介

(共103张PPT)

第六单元

10 劝学 师说

语 文

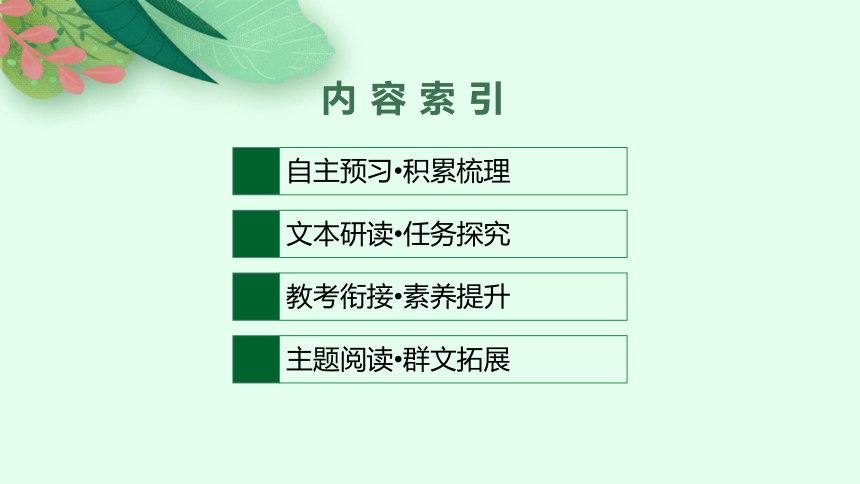

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

[单元目标导引]

学习任务群 思辨性阅读与表达

单元人文主题 学习之道

本单元所选文章从不同角度论述有关学习的问题,或阐述学习的意义,或讨论学习的态度与方法,或描述读书的经历与感受。研读这些文章,要把握学习的价值、意义、原则和方法,通过读书和学习提升自身修养,培养终身学习的理念;借助理性思维,认清事物的本质,辨别是非、善恶和美丑。

学科素养目标 1.借助注释和工具书,读懂古代思辨性作品,探究其中蕴含的文化内容和传统思维方式。

2.准确把握和评价作者的观点和态度,理解阐述观点的方法和逻辑,学习有针对性地表达观点。

3.学会发现问题,从合适的角度以恰当的方式阐述自己的看法,论述合理,语言准确,以理服人。

[学习任务纵览]

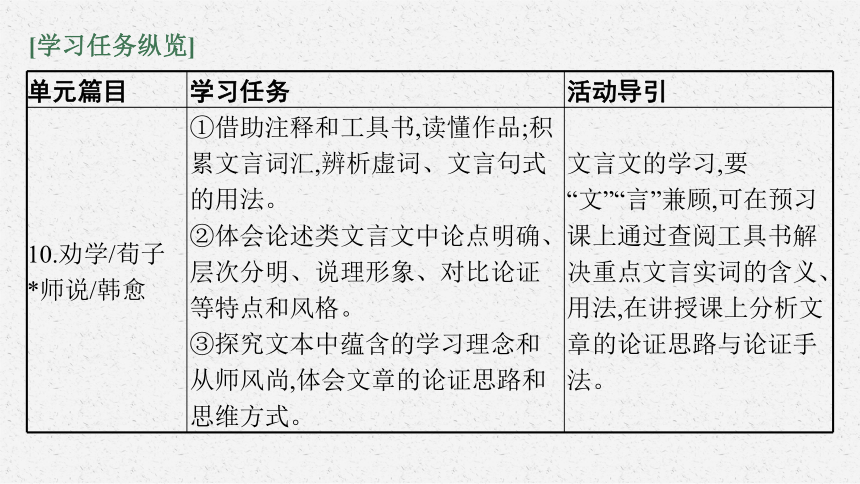

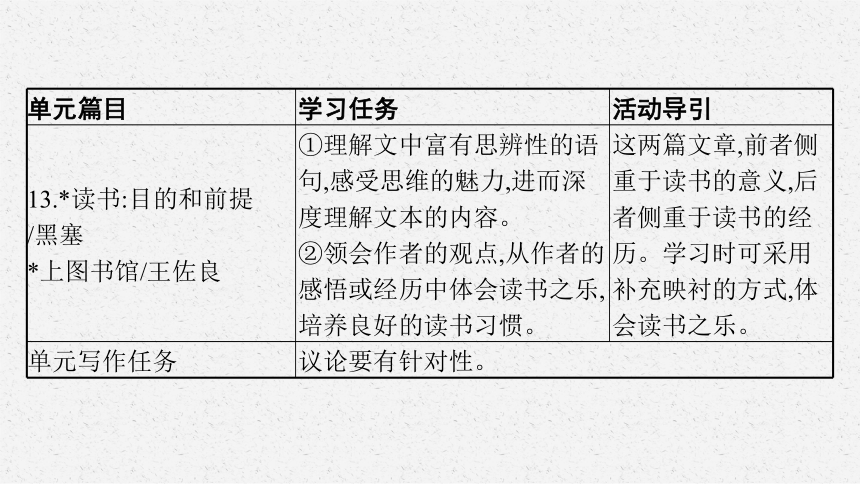

单元篇目 学习任务 活动导引

10.劝学/荀子 *师说/韩愈 ①借助注释和工具书,读懂作品;积累文言词汇,辨析虚词、文言句式的用法。 ②体会论述类文言文中论点明确、层次分明、说理形象、对比论证等特点和风格。 ③探究文本中蕴含的学习理念和从师风尚,体会文章的论证思路和思维方式。 文言文的学习,要“文”“言”兼顾,可在预习课上通过查阅工具书解决重点文言实词的含义、用法,在讲授课上分析文章的论证思路与论证手法。

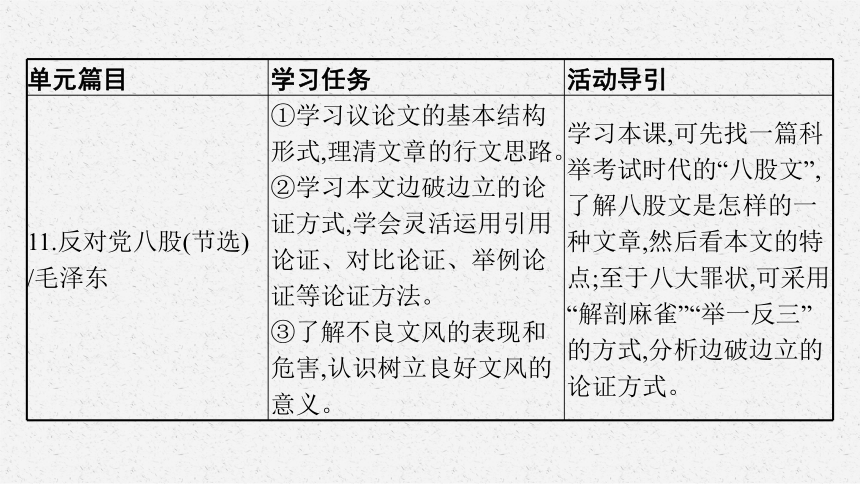

单元篇目 学习任务 活动导引

11.反对党八股(节选) /毛泽东 ①学习议论文的基本结构形式,理清文章的行文思路。 ②学习本文边破边立的论证方式,学会灵活运用引用论证、对比论证、举例论证等论证方法。 ③了解不良文风的表现和危害,认识树立良好文风的意义。 学习本课,可先找一篇科举考试时代的“八股文”,了解八股文是怎样的一种文章,然后看本文的特点;至于八大罪状,可采用“解剖麻雀”“举一反三”的方式,分析边破边立的论证方式。

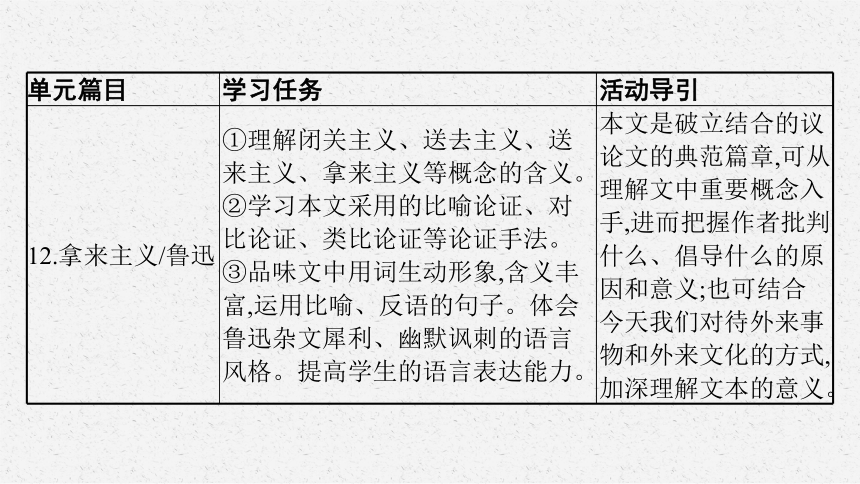

单元篇目 学习任务 活动导引

12.拿来主义/鲁迅 ①理解闭关主义、送去主义、送来主义、拿来主义等概念的含义。 ②学习本文采用的比喻论证、对比论证、类比论证等论证手法。 ③品味文中用词生动形象,含义丰富,运用比喻、反语的句子。体会鲁迅杂文犀利、幽默讽刺的语言风格。提高学生的语言表达能力。 本文是破立结合的议论文的典范篇章,可从理解文中重要概念入手,进而把握作者批判什么、倡导什么的原因和意义;也可结合今天我们对待外来事物和外来文化的方式,加深理解文本的意义。

单元篇目 学习任务 活动导引

13.*读书:目的和前提 /黑塞 *上图书馆/王佐良 ①理解文中富有思辨性的语句,感受思维的魅力,进而深度理解文本的内容。 ②领会作者的观点,从作者的感悟或经历中体会读书之乐,培养良好的读书习惯。 这两篇文章,前者侧重于读书的意义,后者侧重于读书的经历。学习时可采用补充映衬的方式,体会读书之乐。

单元写作任务 议论要有针对性。

自主预习 积累梳理

劝 学

《劝学》篇比喻层出不穷,前半篇几乎全用譬喻重叠构成,辞采缤纷,令人应接不暇,而且通篇用排偶句法,也是荀子散文的特点。

——游国恩等《中国文学史》

[资源助读]

作者简介

儒家思想集大成者——荀子

荀子(约前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国人,先秦著名的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表人物,朴素唯物主义思想的集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们的意志为转移的,并提出人定胜天的思想。主要作品收录在《荀子》中。

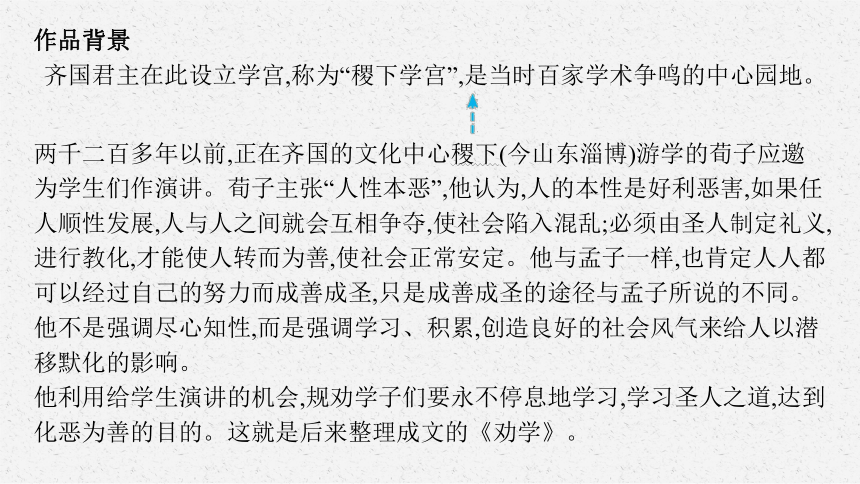

作品背景

齐国君主在此设立学宫,称为“稷下学宫”,是当时百家学术争鸣的中心园地。

两千二百多年以前,正在齐国的文化中心稷下(今山东淄博)游学的荀子应邀为学生们作演讲。荀子主张“人性本恶”,他认为,人的本性是好利恶害,如果任人顺性发展,人与人之间就会互相争夺,使社会陷入混乱;必须由圣人制定礼义,进行教化,才能使人转而为善,使社会正常安定。他与孟子一样,也肯定人人都可以经过自己的努力而成善成圣,只是成善成圣的途径与孟子所说的不同。他不是强调尽心知性,而是强调学习、积累,创造良好的社会风气来给人以潜移默化的影响。

他利用给学生演讲的机会,规劝学子们要永不停息地学习,学习圣人之道,达到化恶为善的目的。这就是后来整理成文的《劝学》。

相关常识

诸子百家

诸子指的是中国先秦时期老子、孔子、庄子、墨子、孟子、荀子等各学术流派的代表人物;百家指的是儒家、道家、墨家、法家等学术流派。诸子百家是后世对先秦学术思想人物和派别的总称。春秋后期已出现颇有社会影响的法家、道家、儒家等不同学派,而至战国中期,许多学派纷呈,众多学说丰富多彩,为中国文化发展奠定了广阔的基础。

[知识梳理]

1.读准字音

róu

lì

qǐ

jí

zhòng

nú

qiè

gǎo pù

cān xǐng

áo

jiāo

kuǐ

qí jì

shàn

2.通假字

(1) 以为轮

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)虽有槁暴

“ ”同“ ”。

(3)则知明而行无过矣

“ ”同“ ”,意义: 。

(4)君子生非异也

“ ”同“ ”,意义: 。

煣

用火烘烤木材使之弯曲

有

又

知

智

见识

生

性

天性

3.一词多义

听,听到

见闻、学识

声誉、名声

向远处看

名望、声望

借助

假装

借

动词,横渡

动词,停止

动词,阻隔

形容词,绝妙的

读“zhòng”,合乎

读“zhòng”,命中

读“zhōng”,内、里

读“zhōng”,中间、当中

读“zhōng”,半、一半

所以

故意

旧

名词用作状语,每天

名词用作动词,游泳

名词用作状语,向上、向下

形容词用作名词,曲度、弧度

形容词用作名词,高处

形容词用作动词,变直

把……做成。

认为。

广泛地学习。

学问广博精深。

特指长江与黄河。

泛指河流。

地下的泉水。

人死后埋葬的地方;也指阴间。

动物的尖爪和利牙。

比喻坏人的党羽。

寄身。

托付。

6.特殊句式

(1)青,取之于蓝,而青于蓝( )

(2)木直中绳, 以为轮,其曲中规( )

(3)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也( )

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

7.文化常识

君子:指有学问、有修养的人。

跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

介词结构后置句

省略句

判断句

定语后置句

文白对译

师 说

孟子称“人之患在好为人师”。由魏晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

[资源助读]

作者简介

文起八代之衰——韩愈

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”之首。祖籍昌黎(今辽宁义县),自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”,死后谥“文”,故又称“韩文公”。曾任吏部侍郎,后人又称其为“韩吏部”。主要作品有《昌黎先生文集》。

作品背景

自从魏文帝曹丕实行九品中正制后,士族合法地垄断了做官大权和经济大权,形成了以士族为代表的门阀制度。上层士族的子弟,不管品德智能高低,均能为官。他们不需要学习,也看不起老师,他们遵从“家法”而鄙视从师。到了韩愈所处的中唐时代,这种风气仍然存在,上层“士大夫之族”自己不从师学习,也反对像韩愈那样公然为人师的人,同时对别人的从师学习“群聚而笑之”。韩愈当时任国子监四门博士。他对上层“士大夫之族”的恶劣风气深恶痛绝。《师说》就是借为文送李蟠来抨击那些“耻学于师”的“士大夫之族”,大力宣传从师学习的必要性和正确态度。

相关常识

说

“说”是一种议论文体,可以先叙后议,也可以夹叙夹议。如《捕蛇者说》《马说》等。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。所以《师说》的标题“师说”,即“说师”,意思是解说关于从师的道理。

[知识梳理]

1.读准字音

chánɡ

dān

jiē

dòu

yú

yí

2.通假字

(1)所以传道受业解惑也

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)或师焉,或不焉

“ ”同“ ”。

受

授

传授

不

否

3.一词多义

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,尊师学习

名词,有专门技艺的人

名词,军队

介词,在,比

语气词,呢

语气词,吧

语气词,啊

语气词,吗

代词,代指知识和道理

代词,他,代指那个童子

代词,他,代指李蟠

代词,这些

代词,那些

助词,取消句子的独立性

助词,宾语前置的标志

助词,取消句子的独立性

音节助词,动词后补足音节

代词,他的

代词,他

代词,那些

语气副词,表推测,可译为“大概”

连词,表并列

连词,表承接

连词,表顺承,不译

连词,表转折,却

连词,表修饰,不译

连词,表递进

名词用作动词,向老师学习

名词用作动词,低于

名词的意动用法,以……为师

形容词意动用法,以……为羞,感到耻辱

形容词的意动用法,以……为耻

形容词用作名词,圣人、愚人

形容词用作名词,小的方面、大的方面

名词用作动词,尊师学习

形容词的意动用法,以……为耻

名词的意动用法,以……为师

形容词的意动用法,以……为耻

求学的人。

在学术上有一定成就的人。

用来……的。

表因果关系。

从,随从;而,连词,可不译。

连词,因此就。

一般人。

大家;许多人。

小的方面要学习。

对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

古人从师之道。

古旧的道路。

6.特殊句式

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)道之所存,师之所存也( )

(3)而耻学于师( )

(4)句读之不知,惑之不解( )

(5)师不必贤于弟子( )

(6)不拘于时( )

(7)学于余( )

判断句

判断句

介词结构后置句

宾语前置句

介词结构后置句

被动句

介词结构后置句

7.文化常识

六艺经传:六经的经文和传文。六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。传,古代解释经书的著作。

士大夫:古代对于官吏和士人的统称,也指没有做官但有声望的读书人。

句读:指断开句子的知识。一句话后面的停顿为句,一句话中间短暂的停顿为读。古书没有标点,所以要学习句读。

巫医:古代巫和医不分,故并举。巫主要以祝祷、占卜等为业,也为人治病。

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理清层次,把握观点

[情境导入] 学习是人生的一件大事,但对于学习的目的、作用、方法、意义,不同的人有不同的看法。阅读本课两篇古代有关学习的文章,首先要把握文中的观点,弄清作者主张什么。

1.《劝学》用“君子曰”引出中心论点有什么好处 作者是从哪几个方面来阐述这个观点的 它与文章其他部分之间是什么关系

点拨 ①作者在这里所说的“君子”,指的是“有学问、有修养的人”,作者是借助在学问品行上成功的人士的话提出“学不可以已”的观点。这比自己直接说更有力量,更令人信服,使观点更具权威性。

②这个观点包括两个方面的意思:一是因为学习的意义和作用重大,所以不能停止;二是学习的方法和态度就是不能停止学习。

③中心论点与各部分之间是总领和分述的关系。

2.《劝学》的第2段可分为几层 阐明了什么道理

点拨 可以分为三层。第一层“青出于蓝”“冰寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。第二层“直木为轮”,说明事物经过一定的变化,可以改变原来的状态。第三层“木受绳则直”“金就砺则利”说明肯下功夫,必见成效。推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

3.《师说》中,“师道之不传也久矣”一句在结构上有什么作用 “师道”指什么

点拨 “师道之不传也久矣”在结构上起承上启下的过渡作用。“师道”是从师原则和风尚,指上文中所讲的“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。

4.韩愈在《师说》中引用孔子言行,阐述了什么观点 在今天有什么意义

点拨 是为了阐明“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”和“圣人无常师”的观点。在从师学习方面,孔子给我们树立了很好的榜样,在今天也有很强的借鉴意义。

5.《师说》一文的写作目的是什么 在结构上有什么特点

写作 目的 表面上 ①

实质上 ②

结构 特点 ③

为李蟠而作。

抨击当时那些自恃门第高贵,看不起别人,不肯从师学习,甚至对别人从师也进行嘲笑的士大夫阶层。

作者先从老师的功能角度做演绎推理立论,然后,再以现实存在的不良风气和孔子从师的言行作归纳推理加深论点。全文结构严谨,论证有力。

研读任务二 分析论证手法与特点

[情境导入] 荀子的文章文采斐然,这和他善用比喻、形象说理分不开。其设喻技巧高妙,精警动人。韩愈文章也说理透辟,气势充沛,结构严谨。有人把韩愈的文章和杜甫的诗歌并列,称为“杜诗韩笔”。让我们走进文本,体会这两篇文章说理手法的高妙。

6.《劝学》的说理性很强,但作者并非正襟危坐,枯燥地论道,而是巧妙设喻,呈现出“鲜活”的特点。请结合文本内容,简要分析其比喻鲜活的表现。

点拨 ①“鲜”,是说比喻的内容通俗明了,毫无陈腐的学究气。荀子善于发掘生活中的宝藏,将深奥的道理寓于形象的生活化的比喻之中,启迪思考,使读者很容易接受。如文章开始的“青”胜于“蓝”,“冰”寒于“水”,“ 以为轮”,“木受绳则直”,“金就砺则利”五个比喻,都来自生活,充满了智慧。

②“活”,是说比喻的形式多样。有的正面切入,直陈观点,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的反面迂回,论证道理,如“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”;有的正反对照,蕴含深意,如“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。

全文比喻众多,变化多姿,毫无罗列重复之感,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐又富于变化的句式,使文章气势恢宏,说理流畅,内容形式和谐统一。

7.《师说》第2段在分析当时“士大夫之族”可怪现象时使用了对比论证,据此填写下面的表格。

组别 对 象 对比点 结果

现 状 做 法 点评

(1) 古之圣人 出人远矣 从师而问 — ①

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 — ②

圣益圣

愚益愚

组别 对 象 对比点 结果

现 状 做 法 点评

(2) 于其子 择师而 教之 句读之不 知,师焉 小学 ③

于其身 耻师 惑之不 解,不焉 大遗

(3) 巫医乐师百工之人 不耻相师 ④

士大夫之族 群聚而笑之

吾未见其明也

今其智乃反不能及

思维提升

[比较鉴赏]

1.《劝学》和《师说》都围绕“学习”表达看法,请对比阅读,思考两篇文章的论证特点。

课文 观点 主要论证方法 论证结构 论证语言

《劝学》 学不可以已 比喻论证 ① 善于运用大量短句、排比和对举的句式,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩, 感染力极强。

《师说》 要重视师道 对比论证、举例论证 ② 整句与散句结合,又兼以多种不同句式,使得语言错落有致,错综变化,又富有气势。

并列结构,逐项阐述自己的观点。

递进结构,逐层深入论证自己的观点。

2.对比论证就是把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法,也称比较法。本课两篇文章都用到了对比论证的方法来论证观点,请分别举例说明。

具体段落 观 点 角度 具体运用

《劝学》 第4段 第一层,论积累的重要。 正面 ①

反面 ②

从“积土”“积水”推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,得出学习上的成就是不断积累起来的。

“不积跬步”“不积小流”从反面阐述如果不积累就不能达到远大目标。

具体段落 观 点 角度 具体运用

《劝学》 第4段 第二层,论坚持的重要。 正面 ③

反面 ④

“驽马十驾,功在不舍”“锲而不舍,金石可镂”“蚓无爪牙之利,上食埃土,下饮黄泉”。

“骐骥一跃,不能十步”“锲而舍之,朽木不折”“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托”。

具体段落 观 点 具体运用

《师说》 第2段 第一层“古之圣人”与“今之众人”对比。 ⑤

第二层,“爱其子,择师而教之”与“于其身也,则耻师焉”对比。 ⑥

第三层“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”对比。 ⑦

“圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎。”简明地得出造成圣愚的原因是从师与否。

“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。”讽刺了士大夫在从师问题上学小遗大。

“师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤。”讽刺了士大夫之流虚荣自误、迂腐可笑的思想行为。

[整合建构]

劝 学

思路整合

文章主旨

《劝学》围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题。荀子强调学习的作用,提倡虚心求教,学无止境,循序渐进,坚持不懈,专心致志等,都是学习经验的总结,值得我们借鉴。

师 说

思路整合

文章主旨

《师说》通过阐明从师学道的重要性,运用正反对比的论证方法批判“士大夫之族”的“耻学于师”,并以孔子为例论证“圣人无常师”,论述了“古之学者必有师”的中心论点,表现反抗流俗、抗颜为师的态度和勇气。

教考衔接 素养提升

理解文言实词一词多义的特点

[知识阐释]

文言实词主要指名词、动词、形容词、数量词。文言实词是构成文言文的主体,是学好文言文的基础,是阅读浅易文言文的前提。学好文言实词,首先要掌握一词多义、古今异义、词性活用、通假字和特殊实词这五大知识点。其中一词多义是考查的重点之一。

一词多义现象在文言文中相当普遍。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。如“本”的本义就是“草木的根”,“道”的本义就是“路,道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。如“道”本义为“路,道路”,“根源,方法,道理,学说”等是其引申义;“本”的本义为“草木的根”,“根源,根本,原来的”等就是它的引申义。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。如“爪牙”的本义是“动物的尖爪和利牙”,比喻义是“勇士”,现在属贬义;“草菅人命”中的“草菅”,本义是“野草”,比喻义是“不值得珍惜的事物”。

词的假借义,古文中常常出现通假现象。所谓通假字,就是指本应用某字,使用时借用与其意义不相干、只是音同或音近的字去代替它的现象。

[技法攻略]

理解实词含义是理解文言文的基础,每个实词在不同的语境中会有不同含义,记忆一个实词的不同含义并在不同的语境中做出准确的推断需要一定的方法和技巧。

1.语境推断

文言文实词含义丰富,大多都存在一词多义现象,要想对其进行准确的界定、理解,需要我们借助上下文的语境进行推断。

2.巧借字形

中国汉字中多为会意字和形声字,因此我们可以借助汉字的形旁来忖度实词的含义。如“有牧人御众之才”中“牧”的含义。该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛(泛指牲畜)”,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之义了。

3.迁移联想

近几年的高考文言文趋于浅近,且贴近生活,贴近课本。因此,在揣测实词含义时可以进行迁移联想,从而对这些实词做出正确的解释。“庆封出猎,景公与陈无宇、公孙灶、公孙趸诛封”一句中“诛”字的含义,我们就可以联想到成语“口诛笔伐”中的“诛”,二者都是“谴责”的意思。

4.语法求解

所谓语法求解,即运用现代汉语的语法常识、通过判断其词性的方法对所给选项进行推断排除。如“资生之业,靡不毕书”一句中,考查“资”的含义,由语法结构可以看出“资生”一词应为动宾结构,“生”应为“资”的宾语,所以“资”应理解为“依靠、凭借”。

5.妙用修辞

在古汉语中常常会出现“互文见义”“同义词复用”等文言现象,故而我们可以依据这一特征,借助已知实词的含义推断未知实词的含义。

6.引申推断

古汉语经历了一个由单音节词转变为多音节词,由一词一义演变为一词多义的过程,因而一个词的原始含义与其不断扩展、丰富后的引申义之间是有密切联系的。如果我们知道其中一个义项,便可以据此推想到其他相关义项。

[典题试做]

阅读下面的文字,解释下列句中加点词的含义。

恩德

做官

走遍

以为……哀

勉强

始终,终究

店铺

给

作揖

参考译文 李台州名宗质,字某,是北方人,不知道是哪个郡邑的。母亲姓展,是他父亲的妾,生下宗质后遭遇靖康年间的动乱,母子失散了。宗质凭着父亲的官职得到荫赏,(宗质)长大以后,每到做官的地方必定到处寻找母亲,没有找到。姻亲司马季思到蜀地去做官,宗质说:“我寻找母亲,东南地区没找到,一定在蜀地吧 ”于是(宗质)跟随他到西部去,乘船经过各个州,像是县或者是村市,一定登上岸去,走遍这个地方大声呼叫,喊道:展婆,展婆。到了傍晚,才哭着回去,不吃饭,司马家的人很怜悯他,都(多方)宽慰劝解他,(他)才一边哭着一边勉强吃点东西。季思任职期满,向东而下,在所经之地宗质仍这样寻找,始终没有找到。到了荆州,仍这样寻找。每天早晚号叫呼喊,咽喉疼痛,身体疲惫,在茶馆稍事休息,(伤心地)流泪。坐了一会儿,一个乞讨的老妇人来到他面前,作揖说:“官人给我一两文钱吧。”宗质站起来(向她)作揖并请(她)坐下,用主客之仪礼待(她)。

主题阅读 群文拓展

让学习成为习惯

“立身以立学为先”,修养品行,要从学习开始。学习需要养成习惯。学习是校正世界观、人生观、价值观的立身之镜,常照学习之镜,能够看清自己,帮助自己正衣冠、修形象;常从学习之事,能增学识、长见识、提认识。让我们把读书作为一种生活方式,使学习成为一种习惯。

[群文阅读]

材料一

赞 学

[东汉]王符

天地之所贵者,人也。圣人之所尚者,义也。德义之所成者,智也。明智之所求者,学问也。虽有至圣,不生而知;虽有至材,不生而能。故《志》曰:“黄帝师风后,颛顼师老彭,帝喾师祝融,尧师务成,舜师纪后,禹师墨如,汤师伊尹,文武师姜尚,周公师庶秀,孔子师老聃。”若此言之而信,则人不可以不就师矣。夫此十一君者,皆上圣也;犹待学问,其智乃博,其德乃硕,而况于凡人乎

是故工欲善其事,必先利其器。士欲宣其义,必先读其书。《易》曰:“君子以多志前言往行,以畜其德。”是以人之有学也,犹物之有治也。是以君子终日乾乾进德修业者,非直为博己而已也,盖乃思述祖考之令问而以显父母也。夫道成于学而藏于书,学进于振而废于穷。

(节选自王符《潜夫论[注]·赞学》,有删改)

注《潜夫论》是东汉思想家王符创作的政治著作,其内容多数是讨论治国安民之术的政论文章。

材料二

劝 学

[宋]秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游。旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤自惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽然有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词云:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”事之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

(节选自《精骑集序》,有删改)

材料三

读书犹陂塘以溉田

[宋]朱熹

今人读书未多,义理未至融会处,若便去看史书,考古今治乱,理会制度典章,譬如作陂塘以溉田,须是陂塘中水已满,然后决之,则可以流注滋殖田中禾稼。若是陂塘中水方有一勺之多,遽决之以溉田,则非徒无益于田,而一勺之水亦复无有矣。读书既多,义理已融会,胸中尺度一一已分明,而不看史书,考治乱,理会制度典章,则是犹陂塘之水已满,而不决以溉田。若是读书未多,义理未有融会处,而汲汲焉以看史为先务,是犹决陂塘一勺之水以溉田也,其涸也可立而待也。

(节选自朱熹《朱子语类》,题目为编者加)

材料四

送东阳马生序

[明]宋濂

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(节选自宋濂《送东阳马生序》,有删改)

阅读思考

1.材料一是怎样阐述学习的重要性的 与《师说》的说理手法有什么相同之处

点拨 先提出观点,学习是形成德义的唯一方法,然后举例论证圣人都向先贤学习。这与《师说》中举孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃之例一样,都属于举例论证。

2.秦观根据自己的学习经历发出感慨:“嗟夫!败吾业者,常此二物也。”你认为文中“二物”指的是什么 宋濂根据自己的经历也说明了哪两个词

点拨 秦观认为是“不勤”与“善忘”。宋濂的经历说明了“刻苦”与“勤奋”两词。

3.朱熹在读书上有怎样的主张 请简要说明。

点拨 朱熹认为,读书要积累到一定程度后,义理才会融会贯通,然后再去读史书,探讨古今兴衰成败的道理,研究各朝的典章制度。

参考译文 材料一 天地之间人为贵。圣人所崇尚的是义。德义所成就的是智慧。明智所追求的是学问。虽然世上有极其聪明的圣哲,他们也不是生来就有智慧的;虽然有非常能干的人,他们亦非生而有才能的。所以《志》上说:“黄帝以风后为师,颛顼以老彭为师,帝喾以祝融为师,尧以务成为师,舜以纪后为师,禹以墨如为师,商汤以伊尹为师,文王、武王以姜尚为师,周公旦以庶秀为师,孔子以老聃为师。”若这些记载是可靠的话,那么任何人都不能不从师问学了。上述十一位君子,都是上等的圣哲,况且要等到问学求教之后,方能知识渊博,德行广大,更何况是普通的人呢

因而,工匠若要做好他的事情,就应当先磨利自己的工具;士人要宣扬他的道义,就应当先读他的书。《周易》上说:“君子应当通过多记住前人的言论和行事来培育自己的美德。”因此,人需要学习,就如同事物需要修治一样。因而,君子整日自强不息,提高德行、勤修事业,不单单是为了使自己知识渊博,而且是要继承先人的令誉,使父母的声名得到显扬。道是因学习而成,并且蕴含于书籍之中;学习因勤奋而长进,因停止而荒废。

材料二 我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵。默写一遍,也没有大的差错。但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。现在每阅览到一件事,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却常常因为健忘而荒废。

唉!荒怠我的学业的,就是不勤奋和善忘啊。最近我读《齐史》的时候,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中在写文章时可以用到的语句若干条,编为几卷,题名为《精骑集》。

啊!年轻时不勤奋,无可奈何啊。成年后善忘,也许可以用这个来补救吧。

材料三 现在的人读书不多,义理还没到融会贯通的程度,就要去读史书,探讨古今兴衰成败的道理,研究各朝的典章制度。就好比挖池塘灌溉农田,要等到池塘里的水都装满了,然后再挖开,这样水才可以流到田地里灌溉庄稼。这就像池塘中才有一勺多的水,就掘开它来灌溉田地,那就不只是对田地没有好处,连仅有的那点水也会被浪费掉。等到书读的多了,对书中的义理能够融会贯通,心中对事物的判断有了清晰的原则和法度,这时候如果不去看史书,探讨古今兴衰的道理,研究各朝的典章制度,就好比池塘里的水已经满了,却不挖开灌溉农田一样。如果读书不多,义理还没有融会贯通,就追求把看史书作为重要的事,这就好比挖开池塘一勺多的水来灌溉农田,农田干涸也就在眼前了。

材料四 我年幼时就非常爱好读书。家里贫穷,无法得到书来看,常常向藏书的人家求借,亲手抄录,计算着日期按时送还。冬天非常寒冷,砚台里的墨汁都结了冰,手指冻得不能弯曲和伸直,也不放松抄录书。抄写完毕后,便马上跑去还书,不敢稍微超过约定的期限。因此有很多人都愿意把书借给我,于是我能够遍观群书。成年以后,我更加仰慕古代圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾经赶到数百里以外,拿着经书向乡里有道德有学问的前辈请教。前辈德高望重,门人弟子挤满了他的屋子,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,俯下身子,侧着耳朵恭敬地请教;有时遇到他大声斥责,我的表情更加恭顺,礼节更加周到,不敢说一个字反驳;等到他高兴了,则又去请教。所以我虽然愚笨,但最终获得不少教益。

本课结束

第六单元

10 劝学 师说

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

[单元目标导引]

学习任务群 思辨性阅读与表达

单元人文主题 学习之道

本单元所选文章从不同角度论述有关学习的问题,或阐述学习的意义,或讨论学习的态度与方法,或描述读书的经历与感受。研读这些文章,要把握学习的价值、意义、原则和方法,通过读书和学习提升自身修养,培养终身学习的理念;借助理性思维,认清事物的本质,辨别是非、善恶和美丑。

学科素养目标 1.借助注释和工具书,读懂古代思辨性作品,探究其中蕴含的文化内容和传统思维方式。

2.准确把握和评价作者的观点和态度,理解阐述观点的方法和逻辑,学习有针对性地表达观点。

3.学会发现问题,从合适的角度以恰当的方式阐述自己的看法,论述合理,语言准确,以理服人。

[学习任务纵览]

单元篇目 学习任务 活动导引

10.劝学/荀子 *师说/韩愈 ①借助注释和工具书,读懂作品;积累文言词汇,辨析虚词、文言句式的用法。 ②体会论述类文言文中论点明确、层次分明、说理形象、对比论证等特点和风格。 ③探究文本中蕴含的学习理念和从师风尚,体会文章的论证思路和思维方式。 文言文的学习,要“文”“言”兼顾,可在预习课上通过查阅工具书解决重点文言实词的含义、用法,在讲授课上分析文章的论证思路与论证手法。

单元篇目 学习任务 活动导引

11.反对党八股(节选) /毛泽东 ①学习议论文的基本结构形式,理清文章的行文思路。 ②学习本文边破边立的论证方式,学会灵活运用引用论证、对比论证、举例论证等论证方法。 ③了解不良文风的表现和危害,认识树立良好文风的意义。 学习本课,可先找一篇科举考试时代的“八股文”,了解八股文是怎样的一种文章,然后看本文的特点;至于八大罪状,可采用“解剖麻雀”“举一反三”的方式,分析边破边立的论证方式。

单元篇目 学习任务 活动导引

12.拿来主义/鲁迅 ①理解闭关主义、送去主义、送来主义、拿来主义等概念的含义。 ②学习本文采用的比喻论证、对比论证、类比论证等论证手法。 ③品味文中用词生动形象,含义丰富,运用比喻、反语的句子。体会鲁迅杂文犀利、幽默讽刺的语言风格。提高学生的语言表达能力。 本文是破立结合的议论文的典范篇章,可从理解文中重要概念入手,进而把握作者批判什么、倡导什么的原因和意义;也可结合今天我们对待外来事物和外来文化的方式,加深理解文本的意义。

单元篇目 学习任务 活动导引

13.*读书:目的和前提 /黑塞 *上图书馆/王佐良 ①理解文中富有思辨性的语句,感受思维的魅力,进而深度理解文本的内容。 ②领会作者的观点,从作者的感悟或经历中体会读书之乐,培养良好的读书习惯。 这两篇文章,前者侧重于读书的意义,后者侧重于读书的经历。学习时可采用补充映衬的方式,体会读书之乐。

单元写作任务 议论要有针对性。

自主预习 积累梳理

劝 学

《劝学》篇比喻层出不穷,前半篇几乎全用譬喻重叠构成,辞采缤纷,令人应接不暇,而且通篇用排偶句法,也是荀子散文的特点。

——游国恩等《中国文学史》

[资源助读]

作者简介

儒家思想集大成者——荀子

荀子(约前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国人,先秦著名的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表人物,朴素唯物主义思想的集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们的意志为转移的,并提出人定胜天的思想。主要作品收录在《荀子》中。

作品背景

齐国君主在此设立学宫,称为“稷下学宫”,是当时百家学术争鸣的中心园地。

两千二百多年以前,正在齐国的文化中心稷下(今山东淄博)游学的荀子应邀为学生们作演讲。荀子主张“人性本恶”,他认为,人的本性是好利恶害,如果任人顺性发展,人与人之间就会互相争夺,使社会陷入混乱;必须由圣人制定礼义,进行教化,才能使人转而为善,使社会正常安定。他与孟子一样,也肯定人人都可以经过自己的努力而成善成圣,只是成善成圣的途径与孟子所说的不同。他不是强调尽心知性,而是强调学习、积累,创造良好的社会风气来给人以潜移默化的影响。

他利用给学生演讲的机会,规劝学子们要永不停息地学习,学习圣人之道,达到化恶为善的目的。这就是后来整理成文的《劝学》。

相关常识

诸子百家

诸子指的是中国先秦时期老子、孔子、庄子、墨子、孟子、荀子等各学术流派的代表人物;百家指的是儒家、道家、墨家、法家等学术流派。诸子百家是后世对先秦学术思想人物和派别的总称。春秋后期已出现颇有社会影响的法家、道家、儒家等不同学派,而至战国中期,许多学派纷呈,众多学说丰富多彩,为中国文化发展奠定了广阔的基础。

[知识梳理]

1.读准字音

róu

lì

qǐ

jí

zhòng

nú

qiè

gǎo pù

cān xǐng

áo

jiāo

kuǐ

qí jì

shàn

2.通假字

(1) 以为轮

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)虽有槁暴

“ ”同“ ”。

(3)则知明而行无过矣

“ ”同“ ”,意义: 。

(4)君子生非异也

“ ”同“ ”,意义: 。

煣

用火烘烤木材使之弯曲

有

又

知

智

见识

生

性

天性

3.一词多义

听,听到

见闻、学识

声誉、名声

向远处看

名望、声望

借助

假装

借

动词,横渡

动词,停止

动词,阻隔

形容词,绝妙的

读“zhòng”,合乎

读“zhòng”,命中

读“zhōng”,内、里

读“zhōng”,中间、当中

读“zhōng”,半、一半

所以

故意

旧

名词用作状语,每天

名词用作动词,游泳

名词用作状语,向上、向下

形容词用作名词,曲度、弧度

形容词用作名词,高处

形容词用作动词,变直

把……做成。

认为。

广泛地学习。

学问广博精深。

特指长江与黄河。

泛指河流。

地下的泉水。

人死后埋葬的地方;也指阴间。

动物的尖爪和利牙。

比喻坏人的党羽。

寄身。

托付。

6.特殊句式

(1)青,取之于蓝,而青于蓝( )

(2)木直中绳, 以为轮,其曲中规( )

(3)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也( )

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

7.文化常识

君子:指有学问、有修养的人。

跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

介词结构后置句

省略句

判断句

定语后置句

文白对译

师 说

孟子称“人之患在好为人师”。由魏晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

[资源助读]

作者简介

文起八代之衰——韩愈

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,后世尊他为“唐宋八大家”之首。祖籍昌黎(今辽宁义县),自谓“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”,死后谥“文”,故又称“韩文公”。曾任吏部侍郎,后人又称其为“韩吏部”。主要作品有《昌黎先生文集》。

作品背景

自从魏文帝曹丕实行九品中正制后,士族合法地垄断了做官大权和经济大权,形成了以士族为代表的门阀制度。上层士族的子弟,不管品德智能高低,均能为官。他们不需要学习,也看不起老师,他们遵从“家法”而鄙视从师。到了韩愈所处的中唐时代,这种风气仍然存在,上层“士大夫之族”自己不从师学习,也反对像韩愈那样公然为人师的人,同时对别人的从师学习“群聚而笑之”。韩愈当时任国子监四门博士。他对上层“士大夫之族”的恶劣风气深恶痛绝。《师说》就是借为文送李蟠来抨击那些“耻学于师”的“士大夫之族”,大力宣传从师学习的必要性和正确态度。

相关常识

说

“说”是一种议论文体,可以先叙后议,也可以夹叙夹议。如《捕蛇者说》《马说》等。“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。所以《师说》的标题“师说”,即“说师”,意思是解说关于从师的道理。

[知识梳理]

1.读准字音

chánɡ

dān

jiē

dòu

yú

yí

2.通假字

(1)所以传道受业解惑也

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)或师焉,或不焉

“ ”同“ ”。

受

授

传授

不

否

3.一词多义

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,尊师学习

名词,有专门技艺的人

名词,军队

介词,在,比

语气词,呢

语气词,吧

语气词,啊

语气词,吗

代词,代指知识和道理

代词,他,代指那个童子

代词,他,代指李蟠

代词,这些

代词,那些

助词,取消句子的独立性

助词,宾语前置的标志

助词,取消句子的独立性

音节助词,动词后补足音节

代词,他的

代词,他

代词,那些

语气副词,表推测,可译为“大概”

连词,表并列

连词,表承接

连词,表顺承,不译

连词,表转折,却

连词,表修饰,不译

连词,表递进

名词用作动词,向老师学习

名词用作动词,低于

名词的意动用法,以……为师

形容词意动用法,以……为羞,感到耻辱

形容词的意动用法,以……为耻

形容词用作名词,圣人、愚人

形容词用作名词,小的方面、大的方面

名词用作动词,尊师学习

形容词的意动用法,以……为耻

名词的意动用法,以……为师

形容词的意动用法,以……为耻

求学的人。

在学术上有一定成就的人。

用来……的。

表因果关系。

从,随从;而,连词,可不译。

连词,因此就。

一般人。

大家;许多人。

小的方面要学习。

对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

古人从师之道。

古旧的道路。

6.特殊句式

(1)师者,所以传道受业解惑也( )

(2)道之所存,师之所存也( )

(3)而耻学于师( )

(4)句读之不知,惑之不解( )

(5)师不必贤于弟子( )

(6)不拘于时( )

(7)学于余( )

判断句

判断句

介词结构后置句

宾语前置句

介词结构后置句

被动句

介词结构后置句

7.文化常识

六艺经传:六经的经文和传文。六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。传,古代解释经书的著作。

士大夫:古代对于官吏和士人的统称,也指没有做官但有声望的读书人。

句读:指断开句子的知识。一句话后面的停顿为句,一句话中间短暂的停顿为读。古书没有标点,所以要学习句读。

巫医:古代巫和医不分,故并举。巫主要以祝祷、占卜等为业,也为人治病。

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理清层次,把握观点

[情境导入] 学习是人生的一件大事,但对于学习的目的、作用、方法、意义,不同的人有不同的看法。阅读本课两篇古代有关学习的文章,首先要把握文中的观点,弄清作者主张什么。

1.《劝学》用“君子曰”引出中心论点有什么好处 作者是从哪几个方面来阐述这个观点的 它与文章其他部分之间是什么关系

点拨 ①作者在这里所说的“君子”,指的是“有学问、有修养的人”,作者是借助在学问品行上成功的人士的话提出“学不可以已”的观点。这比自己直接说更有力量,更令人信服,使观点更具权威性。

②这个观点包括两个方面的意思:一是因为学习的意义和作用重大,所以不能停止;二是学习的方法和态度就是不能停止学习。

③中心论点与各部分之间是总领和分述的关系。

2.《劝学》的第2段可分为几层 阐明了什么道理

点拨 可以分为三层。第一层“青出于蓝”“冰寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。第二层“直木为轮”,说明事物经过一定的变化,可以改变原来的状态。第三层“木受绳则直”“金就砺则利”说明肯下功夫,必见成效。推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

3.《师说》中,“师道之不传也久矣”一句在结构上有什么作用 “师道”指什么

点拨 “师道之不传也久矣”在结构上起承上启下的过渡作用。“师道”是从师原则和风尚,指上文中所讲的“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。

4.韩愈在《师说》中引用孔子言行,阐述了什么观点 在今天有什么意义

点拨 是为了阐明“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”和“圣人无常师”的观点。在从师学习方面,孔子给我们树立了很好的榜样,在今天也有很强的借鉴意义。

5.《师说》一文的写作目的是什么 在结构上有什么特点

写作 目的 表面上 ①

实质上 ②

结构 特点 ③

为李蟠而作。

抨击当时那些自恃门第高贵,看不起别人,不肯从师学习,甚至对别人从师也进行嘲笑的士大夫阶层。

作者先从老师的功能角度做演绎推理立论,然后,再以现实存在的不良风气和孔子从师的言行作归纳推理加深论点。全文结构严谨,论证有力。

研读任务二 分析论证手法与特点

[情境导入] 荀子的文章文采斐然,这和他善用比喻、形象说理分不开。其设喻技巧高妙,精警动人。韩愈文章也说理透辟,气势充沛,结构严谨。有人把韩愈的文章和杜甫的诗歌并列,称为“杜诗韩笔”。让我们走进文本,体会这两篇文章说理手法的高妙。

6.《劝学》的说理性很强,但作者并非正襟危坐,枯燥地论道,而是巧妙设喻,呈现出“鲜活”的特点。请结合文本内容,简要分析其比喻鲜活的表现。

点拨 ①“鲜”,是说比喻的内容通俗明了,毫无陈腐的学究气。荀子善于发掘生活中的宝藏,将深奥的道理寓于形象的生活化的比喻之中,启迪思考,使读者很容易接受。如文章开始的“青”胜于“蓝”,“冰”寒于“水”,“ 以为轮”,“木受绳则直”,“金就砺则利”五个比喻,都来自生活,充满了智慧。

②“活”,是说比喻的形式多样。有的正面切入,直陈观点,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的反面迂回,论证道理,如“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”;有的正反对照,蕴含深意,如“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。

全文比喻众多,变化多姿,毫无罗列重复之感,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐又富于变化的句式,使文章气势恢宏,说理流畅,内容形式和谐统一。

7.《师说》第2段在分析当时“士大夫之族”可怪现象时使用了对比论证,据此填写下面的表格。

组别 对 象 对比点 结果

现 状 做 法 点评

(1) 古之圣人 出人远矣 从师而问 — ①

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 — ②

圣益圣

愚益愚

组别 对 象 对比点 结果

现 状 做 法 点评

(2) 于其子 择师而 教之 句读之不 知,师焉 小学 ③

于其身 耻师 惑之不 解,不焉 大遗

(3) 巫医乐师百工之人 不耻相师 ④

士大夫之族 群聚而笑之

吾未见其明也

今其智乃反不能及

思维提升

[比较鉴赏]

1.《劝学》和《师说》都围绕“学习”表达看法,请对比阅读,思考两篇文章的论证特点。

课文 观点 主要论证方法 论证结构 论证语言

《劝学》 学不可以已 比喻论证 ① 善于运用大量短句、排比和对举的句式,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩, 感染力极强。

《师说》 要重视师道 对比论证、举例论证 ② 整句与散句结合,又兼以多种不同句式,使得语言错落有致,错综变化,又富有气势。

并列结构,逐项阐述自己的观点。

递进结构,逐层深入论证自己的观点。

2.对比论证就是把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法,也称比较法。本课两篇文章都用到了对比论证的方法来论证观点,请分别举例说明。

具体段落 观 点 角度 具体运用

《劝学》 第4段 第一层,论积累的重要。 正面 ①

反面 ②

从“积土”“积水”推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,得出学习上的成就是不断积累起来的。

“不积跬步”“不积小流”从反面阐述如果不积累就不能达到远大目标。

具体段落 观 点 角度 具体运用

《劝学》 第4段 第二层,论坚持的重要。 正面 ③

反面 ④

“驽马十驾,功在不舍”“锲而不舍,金石可镂”“蚓无爪牙之利,上食埃土,下饮黄泉”。

“骐骥一跃,不能十步”“锲而舍之,朽木不折”“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托”。

具体段落 观 点 具体运用

《师说》 第2段 第一层“古之圣人”与“今之众人”对比。 ⑤

第二层,“爱其子,择师而教之”与“于其身也,则耻师焉”对比。 ⑥

第三层“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”对比。 ⑦

“圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎。”简明地得出造成圣愚的原因是从师与否。

“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。”讽刺了士大夫在从师问题上学小遗大。

“师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤。”讽刺了士大夫之流虚荣自误、迂腐可笑的思想行为。

[整合建构]

劝 学

思路整合

文章主旨

《劝学》围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题。荀子强调学习的作用,提倡虚心求教,学无止境,循序渐进,坚持不懈,专心致志等,都是学习经验的总结,值得我们借鉴。

师 说

思路整合

文章主旨

《师说》通过阐明从师学道的重要性,运用正反对比的论证方法批判“士大夫之族”的“耻学于师”,并以孔子为例论证“圣人无常师”,论述了“古之学者必有师”的中心论点,表现反抗流俗、抗颜为师的态度和勇气。

教考衔接 素养提升

理解文言实词一词多义的特点

[知识阐释]

文言实词主要指名词、动词、形容词、数量词。文言实词是构成文言文的主体,是学好文言文的基础,是阅读浅易文言文的前提。学好文言实词,首先要掌握一词多义、古今异义、词性活用、通假字和特殊实词这五大知识点。其中一词多义是考查的重点之一。

一词多义现象在文言文中相当普遍。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。如“本”的本义就是“草木的根”,“道”的本义就是“路,道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。如“道”本义为“路,道路”,“根源,方法,道理,学说”等是其引申义;“本”的本义为“草木的根”,“根源,根本,原来的”等就是它的引申义。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。如“爪牙”的本义是“动物的尖爪和利牙”,比喻义是“勇士”,现在属贬义;“草菅人命”中的“草菅”,本义是“野草”,比喻义是“不值得珍惜的事物”。

词的假借义,古文中常常出现通假现象。所谓通假字,就是指本应用某字,使用时借用与其意义不相干、只是音同或音近的字去代替它的现象。

[技法攻略]

理解实词含义是理解文言文的基础,每个实词在不同的语境中会有不同含义,记忆一个实词的不同含义并在不同的语境中做出准确的推断需要一定的方法和技巧。

1.语境推断

文言文实词含义丰富,大多都存在一词多义现象,要想对其进行准确的界定、理解,需要我们借助上下文的语境进行推断。

2.巧借字形

中国汉字中多为会意字和形声字,因此我们可以借助汉字的形旁来忖度实词的含义。如“有牧人御众之才”中“牧”的含义。该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛(泛指牲畜)”,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之义了。

3.迁移联想

近几年的高考文言文趋于浅近,且贴近生活,贴近课本。因此,在揣测实词含义时可以进行迁移联想,从而对这些实词做出正确的解释。“庆封出猎,景公与陈无宇、公孙灶、公孙趸诛封”一句中“诛”字的含义,我们就可以联想到成语“口诛笔伐”中的“诛”,二者都是“谴责”的意思。

4.语法求解

所谓语法求解,即运用现代汉语的语法常识、通过判断其词性的方法对所给选项进行推断排除。如“资生之业,靡不毕书”一句中,考查“资”的含义,由语法结构可以看出“资生”一词应为动宾结构,“生”应为“资”的宾语,所以“资”应理解为“依靠、凭借”。

5.妙用修辞

在古汉语中常常会出现“互文见义”“同义词复用”等文言现象,故而我们可以依据这一特征,借助已知实词的含义推断未知实词的含义。

6.引申推断

古汉语经历了一个由单音节词转变为多音节词,由一词一义演变为一词多义的过程,因而一个词的原始含义与其不断扩展、丰富后的引申义之间是有密切联系的。如果我们知道其中一个义项,便可以据此推想到其他相关义项。

[典题试做]

阅读下面的文字,解释下列句中加点词的含义。

恩德

做官

走遍

以为……哀

勉强

始终,终究

店铺

给

作揖

参考译文 李台州名宗质,字某,是北方人,不知道是哪个郡邑的。母亲姓展,是他父亲的妾,生下宗质后遭遇靖康年间的动乱,母子失散了。宗质凭着父亲的官职得到荫赏,(宗质)长大以后,每到做官的地方必定到处寻找母亲,没有找到。姻亲司马季思到蜀地去做官,宗质说:“我寻找母亲,东南地区没找到,一定在蜀地吧 ”于是(宗质)跟随他到西部去,乘船经过各个州,像是县或者是村市,一定登上岸去,走遍这个地方大声呼叫,喊道:展婆,展婆。到了傍晚,才哭着回去,不吃饭,司马家的人很怜悯他,都(多方)宽慰劝解他,(他)才一边哭着一边勉强吃点东西。季思任职期满,向东而下,在所经之地宗质仍这样寻找,始终没有找到。到了荆州,仍这样寻找。每天早晚号叫呼喊,咽喉疼痛,身体疲惫,在茶馆稍事休息,(伤心地)流泪。坐了一会儿,一个乞讨的老妇人来到他面前,作揖说:“官人给我一两文钱吧。”宗质站起来(向她)作揖并请(她)坐下,用主客之仪礼待(她)。

主题阅读 群文拓展

让学习成为习惯

“立身以立学为先”,修养品行,要从学习开始。学习需要养成习惯。学习是校正世界观、人生观、价值观的立身之镜,常照学习之镜,能够看清自己,帮助自己正衣冠、修形象;常从学习之事,能增学识、长见识、提认识。让我们把读书作为一种生活方式,使学习成为一种习惯。

[群文阅读]

材料一

赞 学

[东汉]王符

天地之所贵者,人也。圣人之所尚者,义也。德义之所成者,智也。明智之所求者,学问也。虽有至圣,不生而知;虽有至材,不生而能。故《志》曰:“黄帝师风后,颛顼师老彭,帝喾师祝融,尧师务成,舜师纪后,禹师墨如,汤师伊尹,文武师姜尚,周公师庶秀,孔子师老聃。”若此言之而信,则人不可以不就师矣。夫此十一君者,皆上圣也;犹待学问,其智乃博,其德乃硕,而况于凡人乎

是故工欲善其事,必先利其器。士欲宣其义,必先读其书。《易》曰:“君子以多志前言往行,以畜其德。”是以人之有学也,犹物之有治也。是以君子终日乾乾进德修业者,非直为博己而已也,盖乃思述祖考之令问而以显父母也。夫道成于学而藏于书,学进于振而废于穷。

(节选自王符《潜夫论[注]·赞学》,有删改)

注《潜夫论》是东汉思想家王符创作的政治著作,其内容多数是讨论治国安民之术的政论文章。

材料二

劝 学

[宋]秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游。旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤自惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽然有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词云:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”事之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无如之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

(节选自《精骑集序》,有删改)

材料三

读书犹陂塘以溉田

[宋]朱熹

今人读书未多,义理未至融会处,若便去看史书,考古今治乱,理会制度典章,譬如作陂塘以溉田,须是陂塘中水已满,然后决之,则可以流注滋殖田中禾稼。若是陂塘中水方有一勺之多,遽决之以溉田,则非徒无益于田,而一勺之水亦复无有矣。读书既多,义理已融会,胸中尺度一一已分明,而不看史书,考治乱,理会制度典章,则是犹陂塘之水已满,而不决以溉田。若是读书未多,义理未有融会处,而汲汲焉以看史为先务,是犹决陂塘一勺之水以溉田也,其涸也可立而待也。

(节选自朱熹《朱子语类》,题目为编者加)

材料四

送东阳马生序

[明]宋濂

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(节选自宋濂《送东阳马生序》,有删改)

阅读思考

1.材料一是怎样阐述学习的重要性的 与《师说》的说理手法有什么相同之处

点拨 先提出观点,学习是形成德义的唯一方法,然后举例论证圣人都向先贤学习。这与《师说》中举孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃之例一样,都属于举例论证。

2.秦观根据自己的学习经历发出感慨:“嗟夫!败吾业者,常此二物也。”你认为文中“二物”指的是什么 宋濂根据自己的经历也说明了哪两个词

点拨 秦观认为是“不勤”与“善忘”。宋濂的经历说明了“刻苦”与“勤奋”两词。

3.朱熹在读书上有怎样的主张 请简要说明。

点拨 朱熹认为,读书要积累到一定程度后,义理才会融会贯通,然后再去读史书,探讨古今兴衰成败的道理,研究各朝的典章制度。

参考译文 材料一 天地之间人为贵。圣人所崇尚的是义。德义所成就的是智慧。明智所追求的是学问。虽然世上有极其聪明的圣哲,他们也不是生来就有智慧的;虽然有非常能干的人,他们亦非生而有才能的。所以《志》上说:“黄帝以风后为师,颛顼以老彭为师,帝喾以祝融为师,尧以务成为师,舜以纪后为师,禹以墨如为师,商汤以伊尹为师,文王、武王以姜尚为师,周公旦以庶秀为师,孔子以老聃为师。”若这些记载是可靠的话,那么任何人都不能不从师问学了。上述十一位君子,都是上等的圣哲,况且要等到问学求教之后,方能知识渊博,德行广大,更何况是普通的人呢

因而,工匠若要做好他的事情,就应当先磨利自己的工具;士人要宣扬他的道义,就应当先读他的书。《周易》上说:“君子应当通过多记住前人的言论和行事来培育自己的美德。”因此,人需要学习,就如同事物需要修治一样。因而,君子整日自强不息,提高德行、勤修事业,不单单是为了使自己知识渊博,而且是要继承先人的令誉,使父母的声名得到显扬。道是因学习而成,并且蕴含于书籍之中;学习因勤奋而长进,因停止而荒废。

材料二 我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵。默写一遍,也没有大的差错。但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。现在每阅览到一件事,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却常常因为健忘而荒废。

唉!荒怠我的学业的,就是不勤奋和善忘啊。最近我读《齐史》的时候,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中在写文章时可以用到的语句若干条,编为几卷,题名为《精骑集》。

啊!年轻时不勤奋,无可奈何啊。成年后善忘,也许可以用这个来补救吧。

材料三 现在的人读书不多,义理还没到融会贯通的程度,就要去读史书,探讨古今兴衰成败的道理,研究各朝的典章制度。就好比挖池塘灌溉农田,要等到池塘里的水都装满了,然后再挖开,这样水才可以流到田地里灌溉庄稼。这就像池塘中才有一勺多的水,就掘开它来灌溉田地,那就不只是对田地没有好处,连仅有的那点水也会被浪费掉。等到书读的多了,对书中的义理能够融会贯通,心中对事物的判断有了清晰的原则和法度,这时候如果不去看史书,探讨古今兴衰的道理,研究各朝的典章制度,就好比池塘里的水已经满了,却不挖开灌溉农田一样。如果读书不多,义理还没有融会贯通,就追求把看史书作为重要的事,这就好比挖开池塘一勺多的水来灌溉农田,农田干涸也就在眼前了。

材料四 我年幼时就非常爱好读书。家里贫穷,无法得到书来看,常常向藏书的人家求借,亲手抄录,计算着日期按时送还。冬天非常寒冷,砚台里的墨汁都结了冰,手指冻得不能弯曲和伸直,也不放松抄录书。抄写完毕后,便马上跑去还书,不敢稍微超过约定的期限。因此有很多人都愿意把书借给我,于是我能够遍观群书。成年以后,我更加仰慕古代圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾经赶到数百里以外,拿着经书向乡里有道德有学问的前辈请教。前辈德高望重,门人弟子挤满了他的屋子,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,俯下身子,侧着耳朵恭敬地请教;有时遇到他大声斥责,我的表情更加恭顺,礼节更加周到,不敢说一个字反驳;等到他高兴了,则又去请教。所以我虽然愚笨,但最终获得不少教益。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读