12 拿来主义课件(共54张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 12 拿来主义课件(共54张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:53:59 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第六单元

12 拿来主义

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

——毛泽东

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

民族魂——鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才。浙江

绍兴人。文学家、思想家、革命家,我国现代文学的奠基人。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一

篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。其主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》,散文诗集《野草》,

杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《花边文学》《伪自由书》《准风月谈》《集外集》《且介亭杂文》等。

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨。住在“半租界亭子间”写成的杂文,故名《且介亭杂文》。

作品背景

清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来,就是“全盘否定”和“全盘西化”。针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的观点,阐明了对待外国文化的正确态度。

相关常识

杂 文

杂文是简短的评论性短文,兼有政论、文艺两种因素,但以议论为主。杂文不像一般议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。杂文的题材广泛,内容丰富,形式灵活。有关社会生活、文化动态以及政治事变的杂感、杂谈、杂论、随笔,都可归入这一类。

[知识梳理]

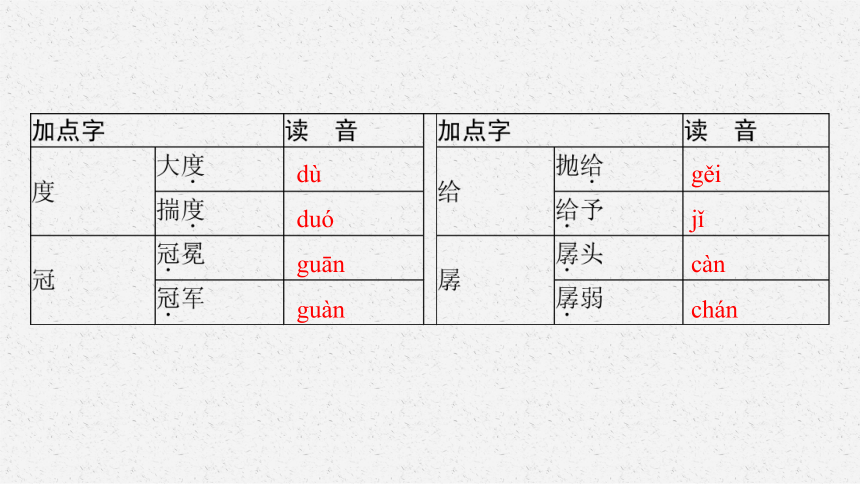

1.读准字音

xǔ

pái huái

xuán

gēng

kē

suǐ

lìn sè

bié

cuì

zhì

dù

duó

guān

guàn

gěi

jǐ

càn

chán

2.写对字形

掘

倔

奖

浆

譬

僻

膏

盲

慕

幕

辨

辩

自夸。诩,夸耀。

吃剩的饭菜。文中喻指权贵的施舍。

懦弱无能的人。

故意玩弄使人迷惑的花招儿。

4.词语辨析 接受 接收

接受:①收取(给予的东西);②对事物容纳而不拒绝。 接收:①收受;②根据法令把机构、财产等拿过来;③接纳。

相同点:都有收取的意思。

不同点:“接受”一般用于抽象事物,“接收”一般用于具体事物。

例句 ①按照计划,中国男足目前在国内的成员将于2月27日在北京集合,28日赴体育医院 体检和一定时间的医学观察。

②她和另外5名同事一起宣誓入党:临时党支部 她们为中共预备党员。

接受

接收

礼尚往来 以礼相待

礼尚往来:在礼节上应该有来有往。 以礼相待:用相应的礼节对待。

相同点:都有按礼节对待的意思。

不同点:前者侧重礼节上的交往,后者则指礼节上的接待。

例句 ①党员干部不是生活在真空里,也有人之常情, ,但情不可越纪,情不可越法,必须时刻警惕各种“变味”的“人情往来”。

②中国是礼仪之邦,就算是对待与自己并没有那么和睦的人也会 。

礼尚往来

以礼相待

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理解重要概念的含义

[情境导入] 《拿来主义》是鲁迅先生嬉笑怒骂、妙趣横生的一篇杂文。在文中,鲁迅先生为了让读者对“拿来主义”思想有更为深透的认识,提出了“拿来主义”“闭关主义”“送去主义”“送来主义”等一些新颖生动的概念。理解这些概念的含义以及其区别与联系,是理解文意的关键。

1.在前六段中出现了哪几个“主义” 它们分别有怎样的表现和危害 作者对此的态度分别是什么

重要概念 内 涵 做 法 后 果 作者态度

闭关 主义 闭关锁国(惧外排外)误国。 ① 大门被枪炮打破,碰了一串钉子。(鸦片战争、割地赔款) 否定

送去 主义 卖国主义(媚外投降)卖国。 送古董、画作、梅兰芳。 ② 否定

送来 主义 ③ 送来英国鸦片、德国废枪炮、法国香粉、美国电影、日本的小东西。 ④ 否定

自己不去,别人也不许来。

祸及子孙(子孙沦为乞丐)。

文化扩张(政治、经济、文化侵略)害国。

使中国大受其害,结果对外国文化一概排斥。

2.文中有“抛来”“抛给”“送来”“拿来”等词语(或概念),这些概念有什么区别

概念 含 义 关 系

抛来 是随意的,把无用的东西送人,或无代价送人或施舍,是中性词,一般不怀有不良动机。 抛来≠抛给

抛给=送来

送来≠拿来

抛给 ①

送来 ②

拿来 ③

帝国主义是有目的的给予,是恶意输出,犹如嗟来之食,意味着轻蔑、侮辱。

是特意的,是抛给的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,怀有不良动机。

是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

3.“拿来主义”的含义是什么 为什么要实行“拿来主义”

点拨 “拿来主义”就是在面对我们需要挑选的事物面前,(譬如文化遗产)“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”“运用脑髓”是强调要有主见,“放出眼光”是强调要有“辨别力”,“自己来拿”是强调要有“选择”。闭关主义,实行不通;送去主义,沦为乞丐;送来主义,大受其害。所以,我们要自己来拿,实行“拿来主义”。

研读任务二 分析文章的论证特点

[情境导入] 杂文的最大特点是说理灵活,它不像一般议论文那样,抽象地说理,或规范的论证;而是运用形象化的方法,通过比喻、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发观点,也可以用先破后立、边破边立的方式表达看法。让我们走进文本,体会文章的说理艺术。

4.这篇文章在论证思路上有什么特点 请简要说明。

点拨 这篇文章采用“先破后立”的论证思路,先揭露批判“送去主义”“闭关主义”的实质及其严重后果。回答了“为什么要拿来”的问题。然后阐明“拿来主义”的内容,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。回答了“什么是拿来”的问题。最后总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。回答了“怎么样拿来”的问题。

5.在论证手法上,作者长于比喻说理。文中“大宅子”“孱头”“昏蛋”“废物”各比喻什么 如何理解

点拨 文中“大宅子”比喻文化遗产。“孱头”“昏蛋”“废物”各比喻对待文化遗产的态度和方法。具体如下:

三种人 行 为 实 质

孱头 徘徊不敢走进门。 比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者。

昏蛋 放一把火烧光。 比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者。

废物 欣欣然蹩进卧室,接受一切。 比喻崇洋媚外、主张全盘西化的投降主义者。

6.作者在阐述“拿来主义”者应该如何对待文化遗产这一问题时,也采用了比喻论证的手法,请分析比喻的构成和相关态度。

喻体 做 法 本 体 态度 作 用

鱼翅 吃掉,但不“宴大宾”。 ① 吸收利用 ⑧

鸦片 ② 精华和糟粕共存的部分。 ③

烟枪 烟灯 送一点去博物馆,其余的“毁掉”。 ④ ⑤

姨 太太 ⑥ 纯粹糟粕的部分。 ⑦

纯粹精华的部分。

送到药店,但不“故弄玄虚”。

趋利避害

除形式外其余均为糟粕的部分。

仅为观展

“各自走散的为是”。

坚决取缔

用当时人们所熟悉的事物作比方,使抽象的问题具体化,深奥的道理浅显化,将怎样“挑选”说得具体形象又清楚透彻。寓意丰富,耐人寻味。

7.类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法。类比论证着重于对事物间共性的展现和推导。文中作者将当时的中国与尼采进行类比,请根据表格提示,写出类比点与表达效果。

对象 表 现 结 论 效 果

尼采 自诩是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。 尼采发了疯(发疯而死)。 使抽象的说理生动化,把荒唐的行为聚焦展演,容易理解。

当时的 中国

自诩地大物博,掘起地下的煤,就足够全世界几百年之用,只知送去,不想拿来。

子孙沦为乞丐(亡国灭种)。

研读任务三 赏析论证语言

[情境导入] 鲁迅先生的作品,思想深刻,见解独特,锋芒毕露,咄咄逼人,而传达这种思想的正是鲁迅先生犀角烛怪的语言。让我们一起欣赏鲁迅炉火纯青的语言表达艺术。

8.对比文中段落与修改段落,体会不同文字的表达效果。

组别 对比内容 表达效果

第1组 原文 还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。

改文 还有几位艺术家拿一些古画和新画,在欧洲各国一路进行展览,作文化交流。

“捧”写出了国民党政府的恭敬和卑微;“挂过去”写出了展示的卖力和寒碜;“发扬国光”为反语,讽刺卖国者不以之为耻、反以为荣的丑态,体现了鲁迅先生文笔讽刺辛辣、妙趣横生、诙谐中见讥讽的语言特点。

组别 对比内容 表达效果

第2组 原文 当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。

改文 当然,能够只送出去,也是好事。中国自诩物资丰富,最终留给百年后的子孙的财产却不多。

“也不算是坏事情”采用先扬后抑的手法,表现“送去”主义对人民的伤害;再利用“尼采”的例子进行类比论证,表明光“送去”是不利于国家发展的,最终会“发疯的”。

组别 对比内容 表达效果

第3组 原文 看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾。

改文 传统文化中的精华部分,需要继承,不需要大肆炫耀。

原文采用比喻论证的手法,形象生动地说明了对传统文化中精华部分的正确处理办法。

9.本文语言生动有趣,很有特色,请分析文章的语言特色。

点拨 本文除了巧妙运用比喻之外,还具有以下特色。①妙用反语,如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”不是学术进步、文化昌明,而是学术退步、文化堕落,作者对此不齿。②善于仿词创造,即根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时仿造出新的词语,改变原来特定的词义,创造出新义。如“拿来主义”,“主义”指一种重大的原则和主张,是政治术语,而“拿来”是口语,这两个词嫁接在一起,不伦不类,惹人发笑。“闭关主义”“送去主义”也很妙,不说“排外”,不说“卖国”,而说“闭关”“送去”,挖苦嘲讽的意味很强。

思维提升

[比较鉴赏]

1.比喻论证和类比论证是两种容易混淆的论证手法,而这两种论证手法在《拿来主义》一文中都有运用,请对这两种论证手法作简要对比。

角度 比喻论证 类比论证

重点不同 用具体形象的事物比方抽象的道理,重点在“喻”。 ①

要求不同 ② 主体和客体是相同性质的事物,客体是客观存在着的具体实例,不能随意虚构。

效果不同 重在说理的形象和具体。 ③

用同类事物作比较,重点在“较”,有一个比较推论的过程。

本体和喻体本质上是不同性质的事物,两者只在某一点上相似,喻体可以是想象、虚构的某种事物。

重在说理的严密与逻辑。

2.议论要有针对性,就要解决好三个问题——怎么了 怎么办 怎么说 “怎么了”,就是要关注现实,找出身边存在的问题。“怎么办”,就是要明确议论的目的,提出解决的对策。“怎么说”,就是在行文结构、论证方式、语言风格上下功夫,让读者更容易接受。

文 本 怎么了 怎么办 怎么说

存在的 现实问题 解决问题的 方法 结构 思路上 说理

手法上

《反对党八股》 我们党的某些人写文章,有八股文的风气,有主观主义和宗派主义现象,需要肃清。 ① 总分总结构,开头结尾总说,中间逐条批驳。 ②

《拿来主义》 ③ 指出这些错误态度的危害,提出“拿来主义”,指明“拿来”的意义。 ④ 比喻论证、举例论证、类比论证等。

仿照八股的笔法,来一个“八股”,以毒攻毒。揭露现象,指出改正之法。

举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证等。

存在“闭关主义” “送去主义”等对待外来文化的错误态度。

摆现象、论危害、挖根源、提方法。先破后立。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文主要是针对当时对待外来文化的某些错误态度而写的。它既反对无原则的全盘西化的主张,也反对盲目排斥和拒绝接受外来文化的倾向,主张“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,即“拿来主义”。文章还批评了当时国民党政府投降媚外的卖国政策和某些文人有损国格的行为。

教考衔接 素养提升

分析论证特点

[知识阐释]

《基于高考评价体系的语文科高考内容改革实施路径》规定:在熟悉论述性文本的主要文类及其基本特征、体式惯例的基础上,能整体感知文本,把握文本的主要概念、观点、方法等关键信息,分析评价观点和材料的关系、主要信息和次要信息的关系。从中可以看出,“分析论点、论据和论证方法”的考点,是阅读论述类文本阅读的主要考查目标之一。

论证特点的有关内容包括:论点和论据、论证方法、论证类型、论证结构等。论证结构(论证思路)在上一课中已经讲解,在此不再赘述。

[技法攻略]

一、论点和论据

1.论点。论点(需要证明什么)是正确、鲜明阐述作者观点的陈述句,是一篇文章的灵魂、统率。一篇文章只有一个中心论点,一般可以有若干分论点。论点的位置一般处于文题、开头、文章段落开头,文章中间、结尾。

2.论据。论据(用什么来证明)是支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据,分为事实论据和理论论据两种。①事实论据:事实在议论文中作为论据的作用十分明显。事实论据又包括事例和数据。②理论论据:作为论据的理论总是读者比较熟悉的,或者是为社会普遍承认的,它们是对大量事实抽象、概括的结果。理论论据又包括名言警句、谚语格言以及作者的说理分析。

使用论据的要求:①确凿性。我们必须选择那些确凿的、典型的事实。引用经过实践检验的理论材料作为论据时,必须注意所引理论本身的精确含义。②典型性。引用的事例应该具有广泛的代表性,代表这一类事物的普遍特点和一般性质。③论据与论点的统一。论据是为了证明论点的,因此,两者联系应该紧密一致。

二、论证方法

1.举例论证(例证法):列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点。作用:具体有力地论证了观点(中心论点或分论点),增强文章的说服力。

2.引用论证(引证法):引用论证与具体的引用材料有关,有引用名人名言、格言警句、权威数据、名人逸事、笑话趣闻等各种情况。作用:(要具体分析)如引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;引用名人逸事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者。

3.对比论证:拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。作用:全面地突出论证观点(中心论点或分论点),让人印象深刻。

4.比喻论证:用人们熟知的事物作比喻来证明论点。作用:生动形象地论证了观点,使文章浅显易懂,易于理解和接受。

5.因果论证:它通过分析事理,揭示论点和论据之间的因果关系来证明论点。因果论证可以用因证果,或以果证因,还可以因果互证。

6.归纳论证:是用列举具体事例来论证一般结论的方法。

7.演绎论证:是根据一般原理或结论来论证个别事例的方法。即用普遍性的论据来证明特殊性的论点。

8.类比论证:是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推,从而证明论点的论证方法。

三、论证类型

论证(怎样来证明)是用严密论据来证明论点的过程。论证的目的在于揭示出论点和论据之间的内在逻辑关系。论述文的论证一般分为立论和驳论两大类型。

1.立论,是对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法。

2.驳论,是以有力的论据反驳别人错误论点的论证方式。有三种方法:反驳论点、反驳论据、反驳论证。由于议论文是由论点、论据、论证三部分有机构成的,因此驳倒了论据或论证,也就否定了论点,与直接反驳论点具有同样效果。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成后面的题目。

为什么有人认为科幻小说欠缺文学性

科幻小说描绘幻想世界,我们当然能够发现幻想世界与现实世界的某些相似性,但是在细节设置和整体结构方面,幻想世界是超出我们现在的社会结构和人的行为心理的。一般的小说在进行情节描绘的时候,存在一种天然的便利性,作者不用浪费笔墨在整个世界的构想上,细节的描绘和推陈出新就成了这些小说的长处。作家也不必为新的人际关系、社会行为、世界结构负责,只需直接去描绘既有世界下细微的情感波澜和社会反应即可。相比而言,每一部科幻小说都是在创造一个新世界,每个细节都牵涉新世界的结构,要为人物的行动设计好相应情境,因此他们必须不断插入结构因素的解释。作家一旦将笔墨只集中在这些大的框架上,作品整体的文风就不免显得疏阔。读者依据传统的阅读体验去衡量,往往就会觉得科幻小说过于粗陋,即便是《三体》,在人物设置和情感描写上也显得新异有余,细致不足。

从题材来说,科幻小说关注探索与发现,在某种程度上,这对细致的形式也产生排斥,从客观上导致了科幻小说文学性的欠缺。探索的乐趣在于惊奇,要达到惊奇,必须在情节设计上出乎意料。遥远星系、微观世界、新奇未来、不断穿越……在这些或恢宏或奇诡的题材的映衬下,科幻小说对形式的探索并不用力,因为形式探索无法与新奇世界的探索形成同等的阅读快感。

可见,科幻小说的特性导致了它的努力方向不会是传统的文学性,而是集中于新世界的探索以及新世界人性结构的深度开掘,其实这些方面自有其文学魅力。那么,我们为什么不能够反过来看待科幻小说呢 文学理论家卡勒提出,文学性其实就像杂草。没有任何一种草天生就是杂草,杂草是根据人们的目的来划分的。如果希望庭院里种的是鲜花,那么任意生长起来的蕨类植物就是杂草;如果希望种植野菜,那么偶尔生长的鲜花就是杂草。文学史中的文学性已经形成惯性,但是这并不表明所有的文学性都是如此。如果缺乏变革意识,那么我们就陷入将文学性纯粹化、永恒化的误区,而这种态度忽视了文学性形成的机制。

文学性重要吗 重要。一种文学范式稳定之后,各种文学规则才得以确立。但当新的文学样式崛起,挑战既有文学范式的时候,我们会发现原有的文学性不足以涵盖新的文学样式,这时文学性本身也要改造。在科幻作品面前,假如不顾时代的要求,把文学性固化,那么科幻小说会沿着自己的方向掘进,而将基于文学史树立起来的文学性抛在脑后。

(摘编自王峰《科幻小说何须在意“文学性” 》)

材料在论证上有哪些特点 请简要说明。

答案①采用辩驳的论证结构,先立再驳;②论证中综合运用了多种论证方法,如例证法、引证法、比喻论证、对比论证等;③以设问开篇,引发关注。

主题阅读 群文拓展

如何对待我们的传统文化

当今是一个高度开放的时代,全球一体化,社会信息化,我们越来越感觉到,世界是如此广阔,中国正走向世界,世界也在瞩目中国。那么,在民族复兴的今天,我们如何对待自己的文化 如何让我们的文化走向世界 这些都是当代青年需要认真思考的问题。

[群文阅读]

材料一 汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大……竟毫未想到,凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱使,绝不介怀。一到衰弊陵夷之际,神经可就衰弱过敏了,每遇外国东西,便觉得仿佛彼来俘我一样,推拒,惶恐,退缩,逃避,抖成一团,又必想一篇道理来掩饰,而国粹遂成为孱王和孱奴的宝贝。

无论从那里来的,只要是食物,壮健者大抵就无需思索,承认是吃的东西。惟有衰病的,却总常想到害胃,伤身,特有许多禁条,许多避忌;还有一大套比较利害而终于不得要领的理由,例如吃固无妨,而不吃尤稳,食之或当有益,然究以不吃为宜云云之类。但这一类人物总要日见其衰弱的,因为他终日战战兢兢,自己先已失了活气了。

(选自鲁迅《看镜有感》)

材料二 党的十八大以来,习近平总书记对中国传统文化作了系列论述,为传承和创新中华优秀传统文化指引了方向。创新优秀传统文化,要坚持创造性转化和创新性发展相结合。要运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点和方法传承和弘扬中华优秀传统文化,秉持客观、科学、礼敬的态度,“取其精华,去其糟粕”,在扬弃中继承,在转化中创新,不断赋予中华传统文化新的时代内涵和现代表达形式,使中华民族最基本的文化基因与当代文化和现代社会相适应、相协调。同时要有交流互鉴、开放包容的眼光和心怀,在处理优秀传统文化和外来文化的关系时,坚持“以我为主、为我所用,取长补短、择善而从”的基本方针,既不奉行简单的拿来主义,也不盲目排外,而是有鉴别地吸收国外优秀文明成果,不断丰富和发展中华文化。

(节选自李斌《传承创新优秀传统文化 坚定文化自信》)

材料三 时至今日,物质文化的传播已经不存在障碍。但在大多数人已经具有宗教信仰或其他信仰、自由平等的观念已经深入人心的条件下,精神文化的传播只能以自愿接受为前提。中国文化再博大精深,儒家学说再高明玄妙,中国模式再快速高效,也别指望能取代别人已有的信仰、文化、观念、模式。因此,中国文化走向世界的主要目的,是让世界了解中国和中国文化。由于主观或客观的种种因素,中国与世界各国一直缺少人员和文化的交流。中国文化主动走出去,能让各国人民近距离或直接感受到中国文化的丰富多彩和独特魅力,有利于改变以往形成的片面和偏见。其中一个重要方面,就是大批中国人走向世界,他们本身就是中国文化的传播者。

如果他们普遍具备了优良的素质和文明的举止,中国文化的地位就能随之提升。中国文化走出去的另一个目的,是要学习世界文化。我们不能坐等各种文化主动传入中国,而且通过走出去后的比较借鉴,不同文化优劣立显,取长补短顺理成章。中国了解和学习其他文化的优点是必不可少的。中国文化走出去的主要途径,是向世界提供尽可能多的文化商品和文化服务,这也是传播文化的有效途径。到目前为止,中国的文化商品大多还是来样加工、贴牌生产,外销商品中的文化含量还很低,文化服务近于空白,发展的余地非常广阔。

费孝通先生曾提出不同文化的相处之道:各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。这正是中国文化走出去的期待。

(节选自《中国文化如何走向世界》,有删改)

阅读思考

1.材料一的第2段运用了哪种论证方法 试简要分析。

点拨 比喻论证、对比论证。壮健者比喻积极、主动、自信的文化心态,衰病者比喻消极、保守、自卑的文化心态。二者对比,形象鲜明地批判了当时畏惧、抵制外来文化的现象。

2.结合三则材料,谈谈你对如何弘扬中国文化的理解。

点拨 ①弘扬中国文化,首先要坚定文化自信,秉持客观、科学、礼敬的态度,“取其精华,去其糟粕”,在扬弃中继承,在转化中创新,不断赋予中华传统文化新的时代内涵和现代表达形式。②要有交流互鉴、开放包容的眼光和心怀,有鉴别地吸收国外优秀文明成果,不断丰富和发展中华文化。

3.如何促进中国文化的传播,是一个很大的课题。作为中学生的你,有什么思考 请写一段文字,表达你的看法。

点拨 我们可以通过现代人喜闻乐见的传媒方式,例如通过电影、流行音乐、舞台剧等方式,把中国文化变成能吃的、能玩的、能穿的、能住的,在传播性、娱乐性等方面都做出很好的探索,相信能受到海内外朋友的喜爱。让我们一起发挥聪明才智,使我们的中华文化薪火相传,自强不息。

本课结束

第六单元

12 拿来主义

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

——毛泽东

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

民族魂——鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才。浙江

绍兴人。文学家、思想家、革命家,我国现代文学的奠基人。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一

篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。其主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》,散文诗集《野草》,

杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《花边文学》《伪自由书》《准风月谈》《集外集》《且介亭杂文》等。

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨。住在“半租界亭子间”写成的杂文,故名《且介亭杂文》。

作品背景

清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继续实行“送去主义”。当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来,就是“全盘否定”和“全盘西化”。针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了“拿来主义”的观点,阐明了对待外国文化的正确态度。

相关常识

杂 文

杂文是简短的评论性短文,兼有政论、文艺两种因素,但以议论为主。杂文不像一般议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。杂文的题材广泛,内容丰富,形式灵活。有关社会生活、文化动态以及政治事变的杂感、杂谈、杂论、随笔,都可归入这一类。

[知识梳理]

1.读准字音

xǔ

pái huái

xuán

gēng

kē

suǐ

lìn sè

bié

cuì

zhì

dù

duó

guān

guàn

gěi

jǐ

càn

chán

2.写对字形

掘

倔

奖

浆

譬

僻

膏

盲

慕

幕

辨

辩

自夸。诩,夸耀。

吃剩的饭菜。文中喻指权贵的施舍。

懦弱无能的人。

故意玩弄使人迷惑的花招儿。

4.词语辨析 接受 接收

接受:①收取(给予的东西);②对事物容纳而不拒绝。 接收:①收受;②根据法令把机构、财产等拿过来;③接纳。

相同点:都有收取的意思。

不同点:“接受”一般用于抽象事物,“接收”一般用于具体事物。

例句 ①按照计划,中国男足目前在国内的成员将于2月27日在北京集合,28日赴体育医院 体检和一定时间的医学观察。

②她和另外5名同事一起宣誓入党:临时党支部 她们为中共预备党员。

接受

接收

礼尚往来 以礼相待

礼尚往来:在礼节上应该有来有往。 以礼相待:用相应的礼节对待。

相同点:都有按礼节对待的意思。

不同点:前者侧重礼节上的交往,后者则指礼节上的接待。

例句 ①党员干部不是生活在真空里,也有人之常情, ,但情不可越纪,情不可越法,必须时刻警惕各种“变味”的“人情往来”。

②中国是礼仪之邦,就算是对待与自己并没有那么和睦的人也会 。

礼尚往来

以礼相待

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理解重要概念的含义

[情境导入] 《拿来主义》是鲁迅先生嬉笑怒骂、妙趣横生的一篇杂文。在文中,鲁迅先生为了让读者对“拿来主义”思想有更为深透的认识,提出了“拿来主义”“闭关主义”“送去主义”“送来主义”等一些新颖生动的概念。理解这些概念的含义以及其区别与联系,是理解文意的关键。

1.在前六段中出现了哪几个“主义” 它们分别有怎样的表现和危害 作者对此的态度分别是什么

重要概念 内 涵 做 法 后 果 作者态度

闭关 主义 闭关锁国(惧外排外)误国。 ① 大门被枪炮打破,碰了一串钉子。(鸦片战争、割地赔款) 否定

送去 主义 卖国主义(媚外投降)卖国。 送古董、画作、梅兰芳。 ② 否定

送来 主义 ③ 送来英国鸦片、德国废枪炮、法国香粉、美国电影、日本的小东西。 ④ 否定

自己不去,别人也不许来。

祸及子孙(子孙沦为乞丐)。

文化扩张(政治、经济、文化侵略)害国。

使中国大受其害,结果对外国文化一概排斥。

2.文中有“抛来”“抛给”“送来”“拿来”等词语(或概念),这些概念有什么区别

概念 含 义 关 系

抛来 是随意的,把无用的东西送人,或无代价送人或施舍,是中性词,一般不怀有不良动机。 抛来≠抛给

抛给=送来

送来≠拿来

抛给 ①

送来 ②

拿来 ③

帝国主义是有目的的给予,是恶意输出,犹如嗟来之食,意味着轻蔑、侮辱。

是特意的,是抛给的冠冕的说法,即侵略者按其心意送来,怀有不良动机。

是主动获取。“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

3.“拿来主义”的含义是什么 为什么要实行“拿来主义”

点拨 “拿来主义”就是在面对我们需要挑选的事物面前,(譬如文化遗产)“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”“运用脑髓”是强调要有主见,“放出眼光”是强调要有“辨别力”,“自己来拿”是强调要有“选择”。闭关主义,实行不通;送去主义,沦为乞丐;送来主义,大受其害。所以,我们要自己来拿,实行“拿来主义”。

研读任务二 分析文章的论证特点

[情境导入] 杂文的最大特点是说理灵活,它不像一般议论文那样,抽象地说理,或规范的论证;而是运用形象化的方法,通过比喻、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发观点,也可以用先破后立、边破边立的方式表达看法。让我们走进文本,体会文章的说理艺术。

4.这篇文章在论证思路上有什么特点 请简要说明。

点拨 这篇文章采用“先破后立”的论证思路,先揭露批判“送去主义”“闭关主义”的实质及其严重后果。回答了“为什么要拿来”的问题。然后阐明“拿来主义”的内容,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。回答了“什么是拿来”的问题。最后总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。回答了“怎么样拿来”的问题。

5.在论证手法上,作者长于比喻说理。文中“大宅子”“孱头”“昏蛋”“废物”各比喻什么 如何理解

点拨 文中“大宅子”比喻文化遗产。“孱头”“昏蛋”“废物”各比喻对待文化遗产的态度和方法。具体如下:

三种人 行 为 实 质

孱头 徘徊不敢走进门。 比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者。

昏蛋 放一把火烧光。 比喻割断历史、盲目排斥的虚无主义者。

废物 欣欣然蹩进卧室,接受一切。 比喻崇洋媚外、主张全盘西化的投降主义者。

6.作者在阐述“拿来主义”者应该如何对待文化遗产这一问题时,也采用了比喻论证的手法,请分析比喻的构成和相关态度。

喻体 做 法 本 体 态度 作 用

鱼翅 吃掉,但不“宴大宾”。 ① 吸收利用 ⑧

鸦片 ② 精华和糟粕共存的部分。 ③

烟枪 烟灯 送一点去博物馆,其余的“毁掉”。 ④ ⑤

姨 太太 ⑥ 纯粹糟粕的部分。 ⑦

纯粹精华的部分。

送到药店,但不“故弄玄虚”。

趋利避害

除形式外其余均为糟粕的部分。

仅为观展

“各自走散的为是”。

坚决取缔

用当时人们所熟悉的事物作比方,使抽象的问题具体化,深奥的道理浅显化,将怎样“挑选”说得具体形象又清楚透彻。寓意丰富,耐人寻味。

7.类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法。类比论证着重于对事物间共性的展现和推导。文中作者将当时的中国与尼采进行类比,请根据表格提示,写出类比点与表达效果。

对象 表 现 结 论 效 果

尼采 自诩是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。 尼采发了疯(发疯而死)。 使抽象的说理生动化,把荒唐的行为聚焦展演,容易理解。

当时的 中国

自诩地大物博,掘起地下的煤,就足够全世界几百年之用,只知送去,不想拿来。

子孙沦为乞丐(亡国灭种)。

研读任务三 赏析论证语言

[情境导入] 鲁迅先生的作品,思想深刻,见解独特,锋芒毕露,咄咄逼人,而传达这种思想的正是鲁迅先生犀角烛怪的语言。让我们一起欣赏鲁迅炉火纯青的语言表达艺术。

8.对比文中段落与修改段落,体会不同文字的表达效果。

组别 对比内容 表达效果

第1组 原文 还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。

改文 还有几位艺术家拿一些古画和新画,在欧洲各国一路进行展览,作文化交流。

“捧”写出了国民党政府的恭敬和卑微;“挂过去”写出了展示的卖力和寒碜;“发扬国光”为反语,讽刺卖国者不以之为耻、反以为荣的丑态,体现了鲁迅先生文笔讽刺辛辣、妙趣横生、诙谐中见讥讽的语言特点。

组别 对比内容 表达效果

第2组 原文 当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。

改文 当然,能够只送出去,也是好事。中国自诩物资丰富,最终留给百年后的子孙的财产却不多。

“也不算是坏事情”采用先扬后抑的手法,表现“送去”主义对人民的伤害;再利用“尼采”的例子进行类比论证,表明光“送去”是不利于国家发展的,最终会“发疯的”。

组别 对比内容 表达效果

第3组 原文 看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾。

改文 传统文化中的精华部分,需要继承,不需要大肆炫耀。

原文采用比喻论证的手法,形象生动地说明了对传统文化中精华部分的正确处理办法。

9.本文语言生动有趣,很有特色,请分析文章的语言特色。

点拨 本文除了巧妙运用比喻之外,还具有以下特色。①妙用反语,如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟、愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”不是学术进步、文化昌明,而是学术退步、文化堕落,作者对此不齿。②善于仿词创造,即根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时仿造出新的词语,改变原来特定的词义,创造出新义。如“拿来主义”,“主义”指一种重大的原则和主张,是政治术语,而“拿来”是口语,这两个词嫁接在一起,不伦不类,惹人发笑。“闭关主义”“送去主义”也很妙,不说“排外”,不说“卖国”,而说“闭关”“送去”,挖苦嘲讽的意味很强。

思维提升

[比较鉴赏]

1.比喻论证和类比论证是两种容易混淆的论证手法,而这两种论证手法在《拿来主义》一文中都有运用,请对这两种论证手法作简要对比。

角度 比喻论证 类比论证

重点不同 用具体形象的事物比方抽象的道理,重点在“喻”。 ①

要求不同 ② 主体和客体是相同性质的事物,客体是客观存在着的具体实例,不能随意虚构。

效果不同 重在说理的形象和具体。 ③

用同类事物作比较,重点在“较”,有一个比较推论的过程。

本体和喻体本质上是不同性质的事物,两者只在某一点上相似,喻体可以是想象、虚构的某种事物。

重在说理的严密与逻辑。

2.议论要有针对性,就要解决好三个问题——怎么了 怎么办 怎么说 “怎么了”,就是要关注现实,找出身边存在的问题。“怎么办”,就是要明确议论的目的,提出解决的对策。“怎么说”,就是在行文结构、论证方式、语言风格上下功夫,让读者更容易接受。

文 本 怎么了 怎么办 怎么说

存在的 现实问题 解决问题的 方法 结构 思路上 说理

手法上

《反对党八股》 我们党的某些人写文章,有八股文的风气,有主观主义和宗派主义现象,需要肃清。 ① 总分总结构,开头结尾总说,中间逐条批驳。 ②

《拿来主义》 ③ 指出这些错误态度的危害,提出“拿来主义”,指明“拿来”的意义。 ④ 比喻论证、举例论证、类比论证等。

仿照八股的笔法,来一个“八股”,以毒攻毒。揭露现象,指出改正之法。

举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证等。

存在“闭关主义” “送去主义”等对待外来文化的错误态度。

摆现象、论危害、挖根源、提方法。先破后立。

[整合建构]

思路整合

文章主旨

本文主要是针对当时对待外来文化的某些错误态度而写的。它既反对无原则的全盘西化的主张,也反对盲目排斥和拒绝接受外来文化的倾向,主张“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,即“拿来主义”。文章还批评了当时国民党政府投降媚外的卖国政策和某些文人有损国格的行为。

教考衔接 素养提升

分析论证特点

[知识阐释]

《基于高考评价体系的语文科高考内容改革实施路径》规定:在熟悉论述性文本的主要文类及其基本特征、体式惯例的基础上,能整体感知文本,把握文本的主要概念、观点、方法等关键信息,分析评价观点和材料的关系、主要信息和次要信息的关系。从中可以看出,“分析论点、论据和论证方法”的考点,是阅读论述类文本阅读的主要考查目标之一。

论证特点的有关内容包括:论点和论据、论证方法、论证类型、论证结构等。论证结构(论证思路)在上一课中已经讲解,在此不再赘述。

[技法攻略]

一、论点和论据

1.论点。论点(需要证明什么)是正确、鲜明阐述作者观点的陈述句,是一篇文章的灵魂、统率。一篇文章只有一个中心论点,一般可以有若干分论点。论点的位置一般处于文题、开头、文章段落开头,文章中间、结尾。

2.论据。论据(用什么来证明)是支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据,分为事实论据和理论论据两种。①事实论据:事实在议论文中作为论据的作用十分明显。事实论据又包括事例和数据。②理论论据:作为论据的理论总是读者比较熟悉的,或者是为社会普遍承认的,它们是对大量事实抽象、概括的结果。理论论据又包括名言警句、谚语格言以及作者的说理分析。

使用论据的要求:①确凿性。我们必须选择那些确凿的、典型的事实。引用经过实践检验的理论材料作为论据时,必须注意所引理论本身的精确含义。②典型性。引用的事例应该具有广泛的代表性,代表这一类事物的普遍特点和一般性质。③论据与论点的统一。论据是为了证明论点的,因此,两者联系应该紧密一致。

二、论证方法

1.举例论证(例证法):列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点。作用:具体有力地论证了观点(中心论点或分论点),增强文章的说服力。

2.引用论证(引证法):引用论证与具体的引用材料有关,有引用名人名言、格言警句、权威数据、名人逸事、笑话趣闻等各种情况。作用:(要具体分析)如引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;引用名人逸事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者。

3.对比论证:拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。作用:全面地突出论证观点(中心论点或分论点),让人印象深刻。

4.比喻论证:用人们熟知的事物作比喻来证明论点。作用:生动形象地论证了观点,使文章浅显易懂,易于理解和接受。

5.因果论证:它通过分析事理,揭示论点和论据之间的因果关系来证明论点。因果论证可以用因证果,或以果证因,还可以因果互证。

6.归纳论证:是用列举具体事例来论证一般结论的方法。

7.演绎论证:是根据一般原理或结论来论证个别事例的方法。即用普遍性的论据来证明特殊性的论点。

8.类比论证:是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推,从而证明论点的论证方法。

三、论证类型

论证(怎样来证明)是用严密论据来证明论点的过程。论证的目的在于揭示出论点和论据之间的内在逻辑关系。论述文的论证一般分为立论和驳论两大类型。

1.立论,是对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法。

2.驳论,是以有力的论据反驳别人错误论点的论证方式。有三种方法:反驳论点、反驳论据、反驳论证。由于议论文是由论点、论据、论证三部分有机构成的,因此驳倒了论据或论证,也就否定了论点,与直接反驳论点具有同样效果。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成后面的题目。

为什么有人认为科幻小说欠缺文学性

科幻小说描绘幻想世界,我们当然能够发现幻想世界与现实世界的某些相似性,但是在细节设置和整体结构方面,幻想世界是超出我们现在的社会结构和人的行为心理的。一般的小说在进行情节描绘的时候,存在一种天然的便利性,作者不用浪费笔墨在整个世界的构想上,细节的描绘和推陈出新就成了这些小说的长处。作家也不必为新的人际关系、社会行为、世界结构负责,只需直接去描绘既有世界下细微的情感波澜和社会反应即可。相比而言,每一部科幻小说都是在创造一个新世界,每个细节都牵涉新世界的结构,要为人物的行动设计好相应情境,因此他们必须不断插入结构因素的解释。作家一旦将笔墨只集中在这些大的框架上,作品整体的文风就不免显得疏阔。读者依据传统的阅读体验去衡量,往往就会觉得科幻小说过于粗陋,即便是《三体》,在人物设置和情感描写上也显得新异有余,细致不足。

从题材来说,科幻小说关注探索与发现,在某种程度上,这对细致的形式也产生排斥,从客观上导致了科幻小说文学性的欠缺。探索的乐趣在于惊奇,要达到惊奇,必须在情节设计上出乎意料。遥远星系、微观世界、新奇未来、不断穿越……在这些或恢宏或奇诡的题材的映衬下,科幻小说对形式的探索并不用力,因为形式探索无法与新奇世界的探索形成同等的阅读快感。

可见,科幻小说的特性导致了它的努力方向不会是传统的文学性,而是集中于新世界的探索以及新世界人性结构的深度开掘,其实这些方面自有其文学魅力。那么,我们为什么不能够反过来看待科幻小说呢 文学理论家卡勒提出,文学性其实就像杂草。没有任何一种草天生就是杂草,杂草是根据人们的目的来划分的。如果希望庭院里种的是鲜花,那么任意生长起来的蕨类植物就是杂草;如果希望种植野菜,那么偶尔生长的鲜花就是杂草。文学史中的文学性已经形成惯性,但是这并不表明所有的文学性都是如此。如果缺乏变革意识,那么我们就陷入将文学性纯粹化、永恒化的误区,而这种态度忽视了文学性形成的机制。

文学性重要吗 重要。一种文学范式稳定之后,各种文学规则才得以确立。但当新的文学样式崛起,挑战既有文学范式的时候,我们会发现原有的文学性不足以涵盖新的文学样式,这时文学性本身也要改造。在科幻作品面前,假如不顾时代的要求,把文学性固化,那么科幻小说会沿着自己的方向掘进,而将基于文学史树立起来的文学性抛在脑后。

(摘编自王峰《科幻小说何须在意“文学性” 》)

材料在论证上有哪些特点 请简要说明。

答案①采用辩驳的论证结构,先立再驳;②论证中综合运用了多种论证方法,如例证法、引证法、比喻论证、对比论证等;③以设问开篇,引发关注。

主题阅读 群文拓展

如何对待我们的传统文化

当今是一个高度开放的时代,全球一体化,社会信息化,我们越来越感觉到,世界是如此广阔,中国正走向世界,世界也在瞩目中国。那么,在民族复兴的今天,我们如何对待自己的文化 如何让我们的文化走向世界 这些都是当代青年需要认真思考的问题。

[群文阅读]

材料一 汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大……竟毫未想到,凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱使,绝不介怀。一到衰弊陵夷之际,神经可就衰弱过敏了,每遇外国东西,便觉得仿佛彼来俘我一样,推拒,惶恐,退缩,逃避,抖成一团,又必想一篇道理来掩饰,而国粹遂成为孱王和孱奴的宝贝。

无论从那里来的,只要是食物,壮健者大抵就无需思索,承认是吃的东西。惟有衰病的,却总常想到害胃,伤身,特有许多禁条,许多避忌;还有一大套比较利害而终于不得要领的理由,例如吃固无妨,而不吃尤稳,食之或当有益,然究以不吃为宜云云之类。但这一类人物总要日见其衰弱的,因为他终日战战兢兢,自己先已失了活气了。

(选自鲁迅《看镜有感》)

材料二 党的十八大以来,习近平总书记对中国传统文化作了系列论述,为传承和创新中华优秀传统文化指引了方向。创新优秀传统文化,要坚持创造性转化和创新性发展相结合。要运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点和方法传承和弘扬中华优秀传统文化,秉持客观、科学、礼敬的态度,“取其精华,去其糟粕”,在扬弃中继承,在转化中创新,不断赋予中华传统文化新的时代内涵和现代表达形式,使中华民族最基本的文化基因与当代文化和现代社会相适应、相协调。同时要有交流互鉴、开放包容的眼光和心怀,在处理优秀传统文化和外来文化的关系时,坚持“以我为主、为我所用,取长补短、择善而从”的基本方针,既不奉行简单的拿来主义,也不盲目排外,而是有鉴别地吸收国外优秀文明成果,不断丰富和发展中华文化。

(节选自李斌《传承创新优秀传统文化 坚定文化自信》)

材料三 时至今日,物质文化的传播已经不存在障碍。但在大多数人已经具有宗教信仰或其他信仰、自由平等的观念已经深入人心的条件下,精神文化的传播只能以自愿接受为前提。中国文化再博大精深,儒家学说再高明玄妙,中国模式再快速高效,也别指望能取代别人已有的信仰、文化、观念、模式。因此,中国文化走向世界的主要目的,是让世界了解中国和中国文化。由于主观或客观的种种因素,中国与世界各国一直缺少人员和文化的交流。中国文化主动走出去,能让各国人民近距离或直接感受到中国文化的丰富多彩和独特魅力,有利于改变以往形成的片面和偏见。其中一个重要方面,就是大批中国人走向世界,他们本身就是中国文化的传播者。

如果他们普遍具备了优良的素质和文明的举止,中国文化的地位就能随之提升。中国文化走出去的另一个目的,是要学习世界文化。我们不能坐等各种文化主动传入中国,而且通过走出去后的比较借鉴,不同文化优劣立显,取长补短顺理成章。中国了解和学习其他文化的优点是必不可少的。中国文化走出去的主要途径,是向世界提供尽可能多的文化商品和文化服务,这也是传播文化的有效途径。到目前为止,中国的文化商品大多还是来样加工、贴牌生产,外销商品中的文化含量还很低,文化服务近于空白,发展的余地非常广阔。

费孝通先生曾提出不同文化的相处之道:各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。这正是中国文化走出去的期待。

(节选自《中国文化如何走向世界》,有删改)

阅读思考

1.材料一的第2段运用了哪种论证方法 试简要分析。

点拨 比喻论证、对比论证。壮健者比喻积极、主动、自信的文化心态,衰病者比喻消极、保守、自卑的文化心态。二者对比,形象鲜明地批判了当时畏惧、抵制外来文化的现象。

2.结合三则材料,谈谈你对如何弘扬中国文化的理解。

点拨 ①弘扬中国文化,首先要坚定文化自信,秉持客观、科学、礼敬的态度,“取其精华,去其糟粕”,在扬弃中继承,在转化中创新,不断赋予中华传统文化新的时代内涵和现代表达形式。②要有交流互鉴、开放包容的眼光和心怀,有鉴别地吸收国外优秀文明成果,不断丰富和发展中华文化。

3.如何促进中国文化的传播,是一个很大的课题。作为中学生的你,有什么思考 请写一段文字,表达你的看法。

点拨 我们可以通过现代人喜闻乐见的传媒方式,例如通过电影、流行音乐、舞台剧等方式,把中国文化变成能吃的、能玩的、能穿的、能住的,在传播性、娱乐性等方面都做出很好的探索,相信能受到海内外朋友的喜爱。让我们一起发挥聪明才智,使我们的中华文化薪火相传,自强不息。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读