第六单元13 读书目的和前提 上图书馆课件(共59张PPT)统编版(部编版)必修 上册

文档属性

| 名称 | 第六单元13 读书目的和前提 上图书馆课件(共59张PPT)统编版(部编版)必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:54:45 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第六单元

13 读书:目的和前提 上图书馆

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

读书:目的和前提

他(黑塞)那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格。

——诺贝尔奖颁奖词

[资源助读]

作者简介

德国浪漫派的最后一个骑士——赫尔曼·黑塞

赫尔曼·黑塞(1877—1962),诗人、作家。生于德国,后入瑞士籍。

他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细

腻,具有心理的深度,因此被人称为“德国浪漫派的最后一个骑士”。

代表作有小说《在轮下》《荒原狼》《玻璃珠游戏》等,诗集《浪漫之歌》《一根断枝的呻吟》等。其中《荒原狼》获1946年诺贝尔文学奖。他非常仰慕中国文化,对中国诗歌十分着迷,特别崇拜孔子、老子、庄子。“老庄哲学”对他的创作有明显的影响。

作品背景

《读书:目的和前提》是作者的一篇随笔。当时社会上的一些人,特别是年轻人出现了一种浮躁的心态,觉得读书是枯燥无味的、可笑的、不值得的。他们认为人生短暂,应该学会享受人生。作者对此有感而发,建议那些年轻人还是应该挤点时间看书,从自己能理解和喜爱的作品开始阅读,逐渐培养起阅读的兴趣。文章由此阐述了获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。

相关常识

随 笔

随笔是散文的一种。这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

[知识梳理]

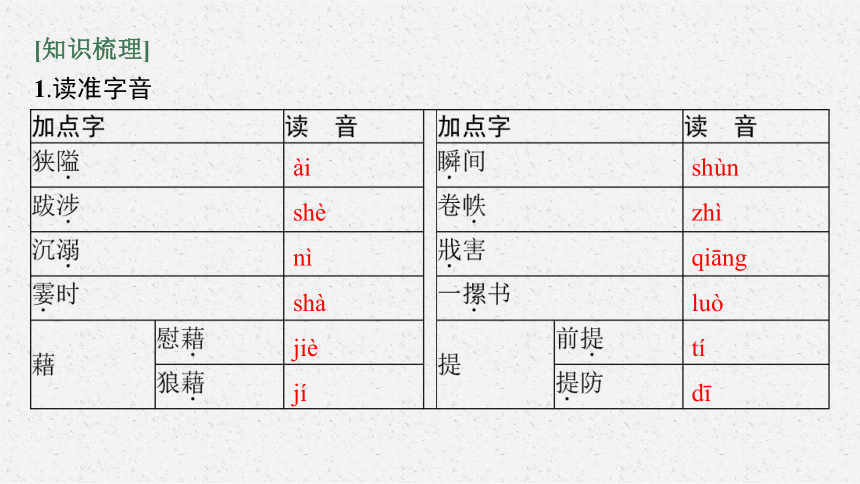

1.读准字音

ài

shè

nì

shà

jiè

jí

shùn

zhì

qiāng

luò

tí

dī

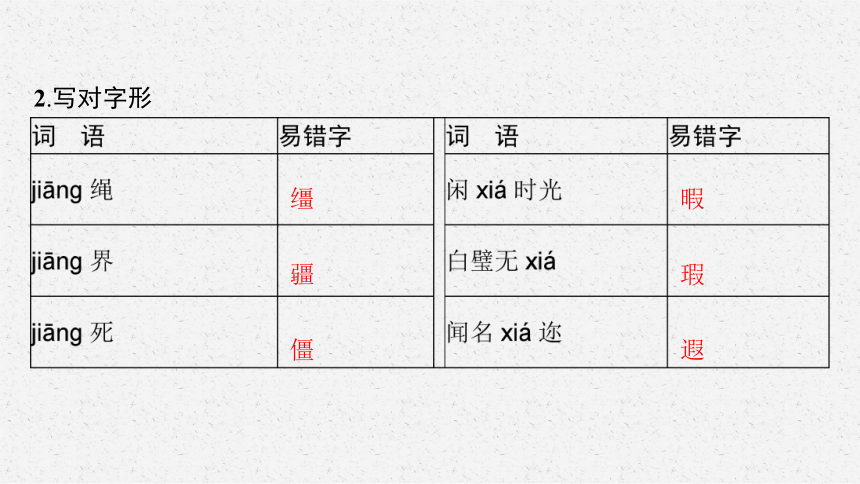

2.写对字形

缰

疆

僵

暇

瑕

遐

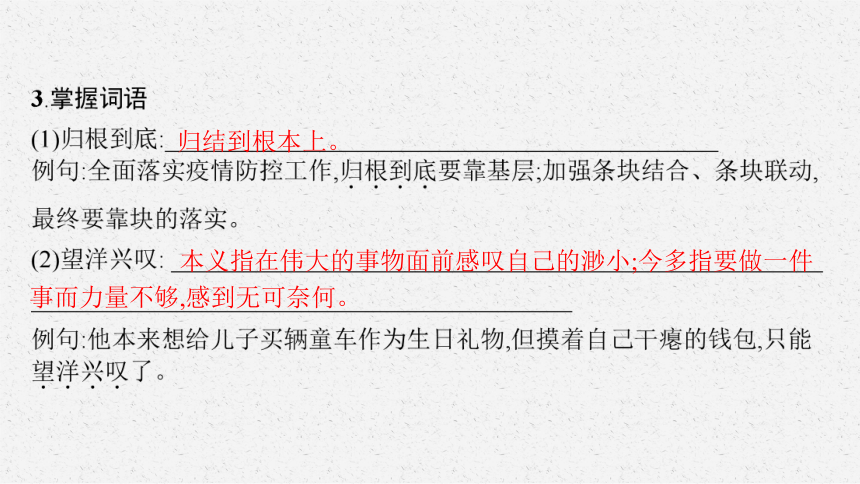

归结到根本上。

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小;今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。

辛苦一次,把事情办好,以后就不再费事了。

心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

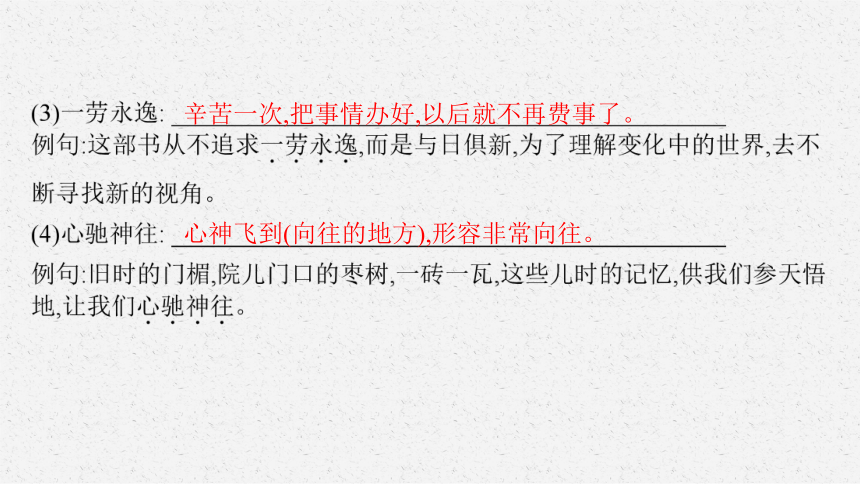

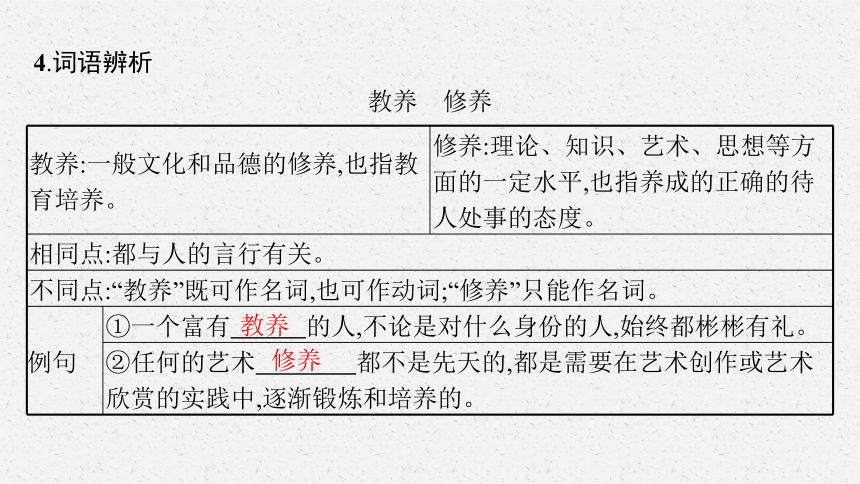

4.词语辨析

教养 修养

教养:一般文化和品德的修养,也指教育培养。 修养:理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,也指养成的正确的待人处事的态度。

相同点:都与人的言行有关。

不同点:“教养”既可作名词,也可作动词;“修养”只能作名词。

例句 ①一个富有 的人,不论是对什么身份的人,始终都彬彬有礼。

②任何的艺术 都不是先天的,都是需要在艺术创作或艺术欣赏的实践中,逐渐锻炼和培养的。

教养

修养

息息相通 休戚相关

息息相通:呼吸相关联,形容关系密切。 休戚相关:形容关系非常密切,利害一致。

相同点:都有“关联”的意思。

不同点:“息息相通”适用的对象可以是人,也可以是物;“休戚相关”一般只能指有祸福可言的人、集团、国家等相互间的关系,不能指无祸福可言的一般事物。

例句 ①“上海精神”不断充实新的时代内涵,同社会主义中国特色大国外交理念 ,顺应了时代发展潮流,不断显示出强大的生命力。

②他谈道,在涉及北极的全球性问题方面,国际社会 、命运与共,理应携起手来加强对北极环境的长期监测,并做出适应性评估。

息息相通

休戚相关

上图书馆

当我们第一遍读一本好书的时候,我们仿佛觉得找到了一个朋友;当我们再一次读这本书的时候,仿佛又和老朋友重逢。

——伏尔泰

[资源助读]

作者简介

外语界泰斗级人物——王佐良

王佐良(1916—1995),浙江上虞人,诗人、翻译家、英国文学研究

专家。我国英语界泰斗级人物,享誉中西的外国文学专家,在英国

文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻

身国际知名英语文学专家之列。在二十世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为“三大英语权威”。

主要作品有《约翰·韦伯斯特的文学声誉》(英文)、《英国文学论文集》,译有《彭斯诗选》和《雷雨》(中译英)。

作品背景

《上图书馆》一文,写的是作者的读书经历。作为一位翻译家、英国文学研究专家,王佐良回顾自己的学习、成长经历,清楚地感觉到,他之所以能取得今天这样的成就,与他喜欢到图书馆读书的经历是密不可分的,于是他深情地回顾了自己的“上图书馆”之乐。这既是对自己学习经验的介绍,也是对广大求学者的呼吁:热爱读书吧,从中你不只会增长知识、开阔视野、丰富情感,还能增强理性、获得教养等。

[知识梳理]

1.读准字音

chì

jiàn

jiān

zhuì

níng

nìng

2.写对字形

敞

敝

耸

葺

一盏只有豆粒那样大光线的灯,形容灯光暗弱。

道路从黑暗狭窄变得宽敞明亮,比喻突然领悟了一个道理。

形容景象、事物变化多姿,非常壮观。

比喻藏书丰富。

每一个人或事物都得到合适的安顿。

勤奋努力,不知疲倦。

4.词语辨析

牵强附会 穿凿附会

牵强附会:把没有某种意义的事物硬说成有,也指把不相关联的事物强拉在一起,混为一谈。 穿凿附会:把互不联系的事情生拉硬扯联在一起,强加解释。

相同点:都有“生拉硬扯”的意思,是贬义词。

不同点:前者强调“把讲不通的硬去讲通”,后者强调“把不相干的事硬拉在一起”。

例句 ①现在全国各地许多所谓的名人故居、历史遗迹等等,其实都是以旅游开发为目的, ,捕风捉影,圈地收费才是根本。

②他说:“如果仅仅用量子纠缠作为理论前提或实验原理,就只能说是 ,是与科学研究无关的行为艺术。”

牵强附会

穿凿附会

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 透视内涵,理解句意

[情境导入] 随笔是散文的一个分支,是议论文的一个变体,通常篇幅短小,语言灵动,幽默风趣,有启发性。让我们走进文本,体会这两篇随笔的语言特点。

1.阅读《读书:目的和前提》,回答问题。

(1)黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾

点拨 这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

(2)作者写道:“因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。”为什么通过读书获得教养要和个性人格联系在一起

点拨 读书人必须具有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有个性或人格,就没有真正意义上的阅读,就不能获得真正的教养。

(3)你怎样理解“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话

点拨 如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书、读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

(4)文章最后一句“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”有什么样的深刻含意

点拨 这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。如果没有种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

2.阅读《上图书馆》全文,回答问题。

(1)第1段引用西蒙娜·德·波伏瓦的话有什么用意

点拨 为了引出自己对图书馆读书生活的热爱。

(2)第7段说“真实的世界却在暗淡下来”,“真实的世界”指什么

点拨 国家民族命运处于危亡时刻。

(3)第8段中“我的心境也豁然开朗了”一句的含意是什么

点拨 表达了对国内战争胜利的喜悦。

(4)第9段引用的莎士比亚的台词有什么含意

点拨 说明人类创造了知识理性。

研读任务二 理解思路,把握观点

[情境导入] 随笔虽然没有什么格式的要求,不需要像议论文那样讲究严密的论证,但也并不意味着随笔没有结构可言,随手信笔而为。这两篇随笔均有其明确的写作思路和清晰的观点态度。

3.《读书:目的和前提》一文作者为什么要提出注重“爱的阅读”

点拨 作者看到当今生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象。不少年轻人宁可去泡咖啡馆、在舞池中消磨时光也不愿翻几页书。同时,作者提出不要光阅读流行文学,快餐文学,真正的阅读必须是阅读杰作,也就是经典名著。

4.《读书:目的和前提》一文中,作者认为读书的目的不在于数量,那作者提倡怎样的读书观呢

点拨 作者认为读书是为了“心的教养”,他倡导的是“爱的阅读”和“有效的阅读”。善于读书的人,并不追求数量,而是追求心灵的获得。作者认为读书人要有爱的追求,要有理想,要有对知识的敬重。他所说的“教养得有一个可教养的客体作前提”,通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有人格,没有个性,他的阅读未必能获得教养。

5.在《读书:目的和前提》一文中,为什么作者总是提醒我们读经典作品

点拨 作者认为通过阅读经典作品可以获得鲜活的意识和理解,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果。经典作品既是民族与人类文化的结晶,又是语言艺术的典范,它代表着一个时代人文和语言的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立阅读的方向。

6.作者王佐良写自己上图书馆之乐,感情基调是愉悦的。可是,作者却选择自己在牛津大学包德林图书馆里“一灯如豆”下的苦读情景来写,加之国内战乱,亲人音信全无,作者当时的心境可想而知。作者为什么这样写呢

点拨 这是一篇叙事性散文随笔,作者主要选择自己不同阶段上图书馆的经历入文,真实展示了图书馆在自己学习、成长过程中的重要作用。虽然在国家动乱、亲人音信全无处境下苦读的心情有些压抑,但这段图书馆学习的经历却意义重大,结局很圆满。正是在图书馆里“一灯如豆”下的苦读,才换来了优异的成绩。“只在最后的两个月里……我的心境也豁然开朗了”这段文字,是付出后得到回报的喜悦,是拨开阴霾见日月的惊喜,是不再为家国忧虑的释怀,是在图书馆纵情自由阅读的轻松与喜悦。相比较收获时的快乐,先前受那点苦又有什么呢 因此,从整体看,这一段苦读生活,更能表现上图书馆的结局之乐。

7.王佐良先生是一位造诣很深的教育家、散文家和诗歌翻译家,在二十世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为“三大英语权威”。他的《上图书馆》一文就是对自己早年读书求知

生活的回忆,读了之后,你得到了哪些方面的人生启迪

点拨 ①广泛阅读,培养兴趣。王佐良先生上中学的时候就酷爱读书,而且对英文图书产生了浓厚的兴趣,为将来成为“英语权威”奠定了基础。

②精读深读,安身立命。读书要求精求深,不可囫囵吞枣。精读,不仅仅是读到了智慧,更重要的是自己的人生可能因此而有所改变。王佐良先生被誉为二十世纪五六十年代的“三大英语权威”之一,与年轻时精读英文类图书是分不开的。

③有恒心,有毅力,切不可一曝十寒。读书求知是一个漫长而枯燥的人生过程,单凭爱好是远远不够的。王佐良先生少年时喜爱读书,青年时坚持读书,把独拥书城自吟啸当成人生的乐趣,一生都在读书求知的路上,这种坚韧铺就了他人生的高度与厚重。

思维提升

[比较鉴赏]

1.王佐良先后与哪些图书馆打过交道 各自有怎样的环境特点,读了哪些书 有怎样的收获 结合文章内容,完成下面表格。

地 点 环 境 书 籍 心 情

武汉 文华图书科学校的图书馆“公书林” 房子宽敞、舒服、环境优雅 英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志:《星期六晚邮刊》《全国地理》《美丽的屋子》等 ①

北京 清华图书馆 红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨 柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧 ②

愉快

新世界,

一片灿烂

地 点 环 境 书 籍 心 情

牛津 包德林图书馆里的亨福莱公爵室 建筑华美、照明差、中古僧侣修习的遗风犹存 古籍 ③

伦敦 英国博物馆的圆形图书馆 建筑华美、气象万千 — ④

起初,心里很不平静;后来,心境豁然开朗

“奇趣”

2.在这两篇随笔中,黑塞和王佐良都回顾了自己的读书生活,试比较两篇文章写作目的的异同。

篇 目 不同点 相同点

《读书:目的 与前提》 侧重于引导读者富有个性、生动热情地与书籍打交道,倡导人们通过读书来提升修养,叙述时更为强调阅读过程中兴趣的发现、培养以及思想境界的提升。 ②

《上图书馆》 ①

侧重于呈现图书馆给作者带来的裨益,所以叙述时更为强调作者在多所图书馆中的感受和收获,表达了作者对图书馆的感念之情。

两位作者用灵活的笔触,记述了自己求学读书的生活与感悟,证明读书对人生的益处。

[整合建构]

读书:目的和前提

思路整合

文章主旨

《读书:目的和前提》:作者在这篇随笔中提出了“读书是获得教养的主要途径”的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

上图书馆

思路整合

文章主旨

《上图书馆》:作者按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分,表达了对读书生活的热爱,阐明了读书可以提高人们理性认知水平的道理。

教考衔接 素养提升

归纳内容要点,概括中心意思

[知识阐释]

“归纳内容要点,概括中心意思”就是在阅读理解的基础上对文章内容进行进一步分析和整理的阅读思维过程。在信息性阅读中,概括内容要点是重要的命题角度之一。内容要点既可以是多则材料的,也可以是单则材料的;既可以是有特定指向的,也可以是对几则材料中心内容的概括。

一般来说,一篇文章的每一个主体段落都相对集中表达了一个中心思想。我们把这个中心思想叫作段落的中心。段落的中心有时用中心句或中心词加以概括,这种中心句或中心词往往分布在段首的开启句或段末的收束句。有的段落没有中心句或中心词,这就要在深入把握句与句之间的关系的基础上,找到一个上位的词句总括全部内容,这就是概括段落的中心。一个段落的中心往往就是全文的一个内容要点。一般来说,文章有几个主体段落就有几个内容要点。多个内容要点按或并列、或对比、或层进、或阐释等关系组合在一块,就形成了文章的中心。论述文中的内容要点大多是全文的分论点,全文的中心意思大多是文章的中心论点。分论点与中心论点大多是证明与被证明的关系。

[技法攻略]

1.抓关键部位。如文章标题、开头、结尾,文中的议论句和抒情句、文眼等。

2.综合层意和内容要点。从文章中分解出要点,归纳各层层意,进而提炼出中心思想,是分析归纳文章中心思想最实在、最有效、最一般的方法,也是一种传统的方法。

3.结合文体特点。运用文体知识可以帮助我们确立归纳的着眼点和归结点。记叙文应看写了什么人,记了什么事,表现了什么精神、人格;抒情文应看写了什么景物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理;议论文就看文章肯定了什么,否定了什么,表明了什么观点;说明文应看说明了什么,对我们学习、工作、生活有何作用。

4.联系作者的人生经历及思想状况,作品产生背景,甚至与文章运用的材料相关的一些情况。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成后面的问题。

有关考古出土植物遗存的报道最早可以追溯到19世纪,例如,当时在干燥的埃及古墓中曾发现过脱水植物遗存,在瑞士古代湖边遗址中发现了长期被水浸泡的植物遗存等等。但是,这些植物遗存的出土完全是偶然,主要是特殊的埋藏环境为植物遗存的保存提供了条件。另外,当时对这些植物遗存的研究完全是由植物学家独立进行的,其研究结果仅限于对植物种属的鉴定,基本上没有涉及与人类文化的关系,所以这些发现和研究还算不上真正意义上的植物考古学。

20世纪40年代初,在植物学的研究中出现了新的概念,称作“人文植物学”,专门探讨植物与人之间的相互关系,这一植物学的新概念立即引起了考古学界的关注,一些比较敏感的,思路开阔的考古学家开始意识到,如果能够通过考古发掘发现古代植物遗存,然后再探讨古代人类与古代植物的关系应该是一件非常有意义的事情。于是,一些考古学家就开始试图通过考古发掘主动地寻找古代植物,邀请植物学家参与考古项目,并与植物学家共同对出土的植物遗存进行研究。但是,当时还是没有找到一种通过考古发掘获取植物遗存的有效方法,他们的发现依然是靠运气,比较系统的植物遗存资料主要还是来源于那些位于干燥地区的遗址或长期被水浸泡的遗址。

20世纪60年代,浮选法应运而生,浮选法的应用有效地解决了在考古发掘过程中如何发现和获取古代植物遗存这一难题,丰富了考古资料,极大地扩展了考古学研究的内容。继续由田野考古学家兼营植物考古学的研究就显得有些力不从心了。于是,一些考古学者在植物学家们的帮助和培训下,或者一些植物学者在考古学家的帮助和培训下,开始专门从事研究古代植物遗存及其与古代人类文化的相互关系,并不断地发展和创新有关这一研究领域的理论和方法。于是,植物考古学作为考古学中的一个新的研究分支逐步地建立和发展起来。

(摘编自赵志军《植物考古学讲稿》第一部分

“植物考古学简史”)

请结合材料概括植物考古学的形成经历了哪些发展阶段。

答案 ①萌芽期:19世纪,植物学家独立研究偶然出土的植物遗存,鉴定植物种属,基本上没有涉及与人类文化的关系。②过渡期:20世纪40年代,植物学界与考古学界出现交叉研究,但缺乏获取植物遗存的有效方法。③形成期:20世纪60年代,浮选法出现,出现专门研究植物考古的学者,真正意义上的植物考古学形成。

主题阅读 群文拓展

读屏时代,勿忘阅读品格

身处信息时代,掏出手机就可以阅读,海量信息尽收眼底,方便之极。但是在方便之余,总感觉有点美中不足,这最大的不足就是阅读的碎片化,碎片化影响了记忆。读屏得到的信息,总感到没有读书得到的信息令人印象深刻。因此,在读屏时代,勿忘纸质阅读,养成整本书阅读的品格。

[群文阅读]

材料一 毋庸讳言,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,对于很多人而言,千余字的文章已是不能承受之长,3分钟已是最大阅读续航。有人感慨“书太难读”,似乎以前甘之如饴的小说,如今大家都读不下去,更不必说品读那些大部头的传统经典了。人们越来越依赖网络,然而“数字阅读”、不假思索的浅阅读却在极大地削弱人们阅读复杂深奥内容的能力,加剧着思维的浅薄。在“碎片化阅读”“快餐式浅阅读”中,习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和浮光掠影,短期来看,人们可获取大量的信息,但实则难以真正吸收其中的养分,长期下去还可能使人变得更浮躁。我们或许更需要回归传统阅读的节奏、系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。书的分量,在思想亦在品格。“读屏时代”,勿忘阅读品格,我们就不会在网络信息中迷失方向。

(摘编自张砥《“刷屏时代”更需要深读静思》)

材料二 苏轼在《又答王庠书》中介绍了他自己首创并实践的一种读书方法:“少年为学者,每一书皆作数过尽之。书富如入海,百货皆有,人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者每次作一意求之。”在叶圣陶先生看来,以“整本的书”为教材,就学生方面说,在某一时期专读某一本书,心志可以专一,讨究可以彻底。在中学阶段内虽然只能读有限的几本书,但是那几本书是真正专心去读的,这就养成了读书的能力;凭这能力,就可以随时随地读其他的书以及单篇短章。读整部的书,不但可以练习精读,同时又可以练习速读,如此说来,改用整本的书作为教材对于“养成读书习惯,似乎切实有效得多”。

(摘编自《中国教育报》)

材料三 其实,阅读也分为不同的层次:第一层是篇章阅读;第二层是书本阅读,即领会整本书的意旨;第三层就是主题阅读,即选准某个具体的知识领域,广泛涉猎该领域内有价值的中外所有书籍、资料,甚至相关学者的研究论文,力求穷尽所有。深度阅读,或许首先应当选好恰当的主题领域。如果所选书籍内容过于深奥,与自身理解能力严重脱钩,阅读是不可能走向深入的。将阅读推向深入,就得尊重阅读规律,慎重选择领域,根据自身情况循序渐进、由易到难地完成不同阅读阶段的精神攀爬。要想在根本上提升阅读质量,不妨试着将表面的零散阅读转变为主题阅读。当我们将零散阅读的粗浅体验升华为主题阅读的凝神研究,阅读将不再只是睡前床头的鸡汤慰藉,而是渐渐充盈的灵魂家园。

(摘编自《从鸡汤到家园有多远》)

阅读思考

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.材料一分析了数字时代的阅读现状,忧虑浅阅读会错失大量的信息,呼吁数字时代更需要回归传统深阅读。

B.叶圣陶先生提倡“读整本书”,他认为“整本书阅读”可以扩大阅读空间,促进学生养成良好的阅读习惯。

C.要想在根本上提升阅读质量,可以尝试将零散阅读变为主题阅读。这样,阅读就能渐渐成为充盈的灵魂家园。

D.在苏轼看来,每个人的精力是有限的,求学的人读书要有针对性,侧重性,才能达到求学的目的。

答案 A

解析 A项,“忧虑浅阅读会错失大量信息”错误,原文“人们可获取大量的信息,但实则难以真正吸收其中的养分”,浅阅读可获取大量的信息,只是难以真正吸收其中的养分。

2.材料二和材料三异中有同,它们的相同点是什么 请简要概括。

点拨 都提倡“整本书阅读”,认为这是回归深度阅读、回归经典阅读的最好方式。

3.在新的时代背景下,我们应如何进行阅读 请结合材料加以概括。

点拨 ①回归传统阅读的节奏、系统与静心思考,尽量减少碎片化阅读和浅阅读。②提倡“整本书阅读”,拓展阅读空间,在某一时期专读一本书,练习精读、速读。③推进主题阅读,在尊重阅读规律的前提下,慎重选择主题领域,分阶段将阅读推向深入,保持深度阅读。

本课结束

第六单元

13 读书:目的和前提 上图书馆

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

读书:目的和前提

他(黑塞)那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格。

——诺贝尔奖颁奖词

[资源助读]

作者简介

德国浪漫派的最后一个骑士——赫尔曼·黑塞

赫尔曼·黑塞(1877—1962),诗人、作家。生于德国,后入瑞士籍。

他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细

腻,具有心理的深度,因此被人称为“德国浪漫派的最后一个骑士”。

代表作有小说《在轮下》《荒原狼》《玻璃珠游戏》等,诗集《浪漫之歌》《一根断枝的呻吟》等。其中《荒原狼》获1946年诺贝尔文学奖。他非常仰慕中国文化,对中国诗歌十分着迷,特别崇拜孔子、老子、庄子。“老庄哲学”对他的创作有明显的影响。

作品背景

《读书:目的和前提》是作者的一篇随笔。当时社会上的一些人,特别是年轻人出现了一种浮躁的心态,觉得读书是枯燥无味的、可笑的、不值得的。他们认为人生短暂,应该学会享受人生。作者对此有感而发,建议那些年轻人还是应该挤点时间看书,从自己能理解和喜爱的作品开始阅读,逐渐培养起阅读的兴趣。文章由此阐述了获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我。

相关常识

随 笔

随笔是散文的一种。这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

[知识梳理]

1.读准字音

ài

shè

nì

shà

jiè

jí

shùn

zhì

qiāng

luò

tí

dī

2.写对字形

缰

疆

僵

暇

瑕

遐

归结到根本上。

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小;今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。

辛苦一次,把事情办好,以后就不再费事了。

心神飞到(向往的地方),形容非常向往。

4.词语辨析

教养 修养

教养:一般文化和品德的修养,也指教育培养。 修养:理论、知识、艺术、思想等方面的一定水平,也指养成的正确的待人处事的态度。

相同点:都与人的言行有关。

不同点:“教养”既可作名词,也可作动词;“修养”只能作名词。

例句 ①一个富有 的人,不论是对什么身份的人,始终都彬彬有礼。

②任何的艺术 都不是先天的,都是需要在艺术创作或艺术欣赏的实践中,逐渐锻炼和培养的。

教养

修养

息息相通 休戚相关

息息相通:呼吸相关联,形容关系密切。 休戚相关:形容关系非常密切,利害一致。

相同点:都有“关联”的意思。

不同点:“息息相通”适用的对象可以是人,也可以是物;“休戚相关”一般只能指有祸福可言的人、集团、国家等相互间的关系,不能指无祸福可言的一般事物。

例句 ①“上海精神”不断充实新的时代内涵,同社会主义中国特色大国外交理念 ,顺应了时代发展潮流,不断显示出强大的生命力。

②他谈道,在涉及北极的全球性问题方面,国际社会 、命运与共,理应携起手来加强对北极环境的长期监测,并做出适应性评估。

息息相通

休戚相关

上图书馆

当我们第一遍读一本好书的时候,我们仿佛觉得找到了一个朋友;当我们再一次读这本书的时候,仿佛又和老朋友重逢。

——伏尔泰

[资源助读]

作者简介

外语界泰斗级人物——王佐良

王佐良(1916—1995),浙江上虞人,诗人、翻译家、英国文学研究

专家。我国英语界泰斗级人物,享誉中西的外国文学专家,在英国

文学、比较文学、文体学及文学翻译等方面都有极高的造诣,跻

身国际知名英语文学专家之列。在二十世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为“三大英语权威”。

主要作品有《约翰·韦伯斯特的文学声誉》(英文)、《英国文学论文集》,译有《彭斯诗选》和《雷雨》(中译英)。

作品背景

《上图书馆》一文,写的是作者的读书经历。作为一位翻译家、英国文学研究专家,王佐良回顾自己的学习、成长经历,清楚地感觉到,他之所以能取得今天这样的成就,与他喜欢到图书馆读书的经历是密不可分的,于是他深情地回顾了自己的“上图书馆”之乐。这既是对自己学习经验的介绍,也是对广大求学者的呼吁:热爱读书吧,从中你不只会增长知识、开阔视野、丰富情感,还能增强理性、获得教养等。

[知识梳理]

1.读准字音

chì

jiàn

jiān

zhuì

níng

nìng

2.写对字形

敞

敝

耸

葺

一盏只有豆粒那样大光线的灯,形容灯光暗弱。

道路从黑暗狭窄变得宽敞明亮,比喻突然领悟了一个道理。

形容景象、事物变化多姿,非常壮观。

比喻藏书丰富。

每一个人或事物都得到合适的安顿。

勤奋努力,不知疲倦。

4.词语辨析

牵强附会 穿凿附会

牵强附会:把没有某种意义的事物硬说成有,也指把不相关联的事物强拉在一起,混为一谈。 穿凿附会:把互不联系的事情生拉硬扯联在一起,强加解释。

相同点:都有“生拉硬扯”的意思,是贬义词。

不同点:前者强调“把讲不通的硬去讲通”,后者强调“把不相干的事硬拉在一起”。

例句 ①现在全国各地许多所谓的名人故居、历史遗迹等等,其实都是以旅游开发为目的, ,捕风捉影,圈地收费才是根本。

②他说:“如果仅仅用量子纠缠作为理论前提或实验原理,就只能说是 ,是与科学研究无关的行为艺术。”

牵强附会

穿凿附会

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 透视内涵,理解句意

[情境导入] 随笔是散文的一个分支,是议论文的一个变体,通常篇幅短小,语言灵动,幽默风趣,有启发性。让我们走进文本,体会这两篇随笔的语言特点。

1.阅读《读书:目的和前提》,回答问题。

(1)黑塞在文章开头说“真正的修养不追求任何具体目的”,又认为“教养也即精神和心灵完善的追求”。这两句话是否矛盾

点拨 这两句话并不矛盾。“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领,也就是说真正的修养不存在功利的企图,而是为了精神和心灵的自我完善。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,但毕竟是生存的手段,而修养或教养是生存的境界。

(2)作者写道:“因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。”为什么通过读书获得教养要和个性人格联系在一起

点拨 读书人必须具有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有个性或人格,就没有真正意义上的阅读,就不能获得真正的教养。

(3)你怎样理解“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话

点拨 如果读书时“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,只获得了僵死的知识,没有获得鲜活的意识和理解,那么就不能接近真正的生活,反而与读书的目的背道而驰,成了死读书、读死书,这样的读书是有害的,例如孔乙己、范进等。

(4)文章最后一句“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”有什么样的深刻含意

点拨 这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感。如果没有种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。

2.阅读《上图书馆》全文,回答问题。

(1)第1段引用西蒙娜·德·波伏瓦的话有什么用意

点拨 为了引出自己对图书馆读书生活的热爱。

(2)第7段说“真实的世界却在暗淡下来”,“真实的世界”指什么

点拨 国家民族命运处于危亡时刻。

(3)第8段中“我的心境也豁然开朗了”一句的含意是什么

点拨 表达了对国内战争胜利的喜悦。

(4)第9段引用的莎士比亚的台词有什么含意

点拨 说明人类创造了知识理性。

研读任务二 理解思路,把握观点

[情境导入] 随笔虽然没有什么格式的要求,不需要像议论文那样讲究严密的论证,但也并不意味着随笔没有结构可言,随手信笔而为。这两篇随笔均有其明确的写作思路和清晰的观点态度。

3.《读书:目的和前提》一文作者为什么要提出注重“爱的阅读”

点拨 作者看到当今生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象。不少年轻人宁可去泡咖啡馆、在舞池中消磨时光也不愿翻几页书。同时,作者提出不要光阅读流行文学,快餐文学,真正的阅读必须是阅读杰作,也就是经典名著。

4.《读书:目的和前提》一文中,作者认为读书的目的不在于数量,那作者提倡怎样的读书观呢

点拨 作者认为读书是为了“心的教养”,他倡导的是“爱的阅读”和“有效的阅读”。善于读书的人,并不追求数量,而是追求心灵的获得。作者认为读书人要有爱的追求,要有理想,要有对知识的敬重。他所说的“教养得有一个可教养的客体作前提”,通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果没有人格,没有个性,他的阅读未必能获得教养。

5.在《读书:目的和前提》一文中,为什么作者总是提醒我们读经典作品

点拨 作者认为通过阅读经典作品可以获得鲜活的意识和理解,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果。经典作品既是民族与人类文化的结晶,又是语言艺术的典范,它代表着一个时代人文和语言的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立阅读的方向。

6.作者王佐良写自己上图书馆之乐,感情基调是愉悦的。可是,作者却选择自己在牛津大学包德林图书馆里“一灯如豆”下的苦读情景来写,加之国内战乱,亲人音信全无,作者当时的心境可想而知。作者为什么这样写呢

点拨 这是一篇叙事性散文随笔,作者主要选择自己不同阶段上图书馆的经历入文,真实展示了图书馆在自己学习、成长过程中的重要作用。虽然在国家动乱、亲人音信全无处境下苦读的心情有些压抑,但这段图书馆学习的经历却意义重大,结局很圆满。正是在图书馆里“一灯如豆”下的苦读,才换来了优异的成绩。“只在最后的两个月里……我的心境也豁然开朗了”这段文字,是付出后得到回报的喜悦,是拨开阴霾见日月的惊喜,是不再为家国忧虑的释怀,是在图书馆纵情自由阅读的轻松与喜悦。相比较收获时的快乐,先前受那点苦又有什么呢 因此,从整体看,这一段苦读生活,更能表现上图书馆的结局之乐。

7.王佐良先生是一位造诣很深的教育家、散文家和诗歌翻译家,在二十世纪五六十年代,他与许国璋、吴景荣曾被誉为“三大英语权威”。他的《上图书馆》一文就是对自己早年读书求知

生活的回忆,读了之后,你得到了哪些方面的人生启迪

点拨 ①广泛阅读,培养兴趣。王佐良先生上中学的时候就酷爱读书,而且对英文图书产生了浓厚的兴趣,为将来成为“英语权威”奠定了基础。

②精读深读,安身立命。读书要求精求深,不可囫囵吞枣。精读,不仅仅是读到了智慧,更重要的是自己的人生可能因此而有所改变。王佐良先生被誉为二十世纪五六十年代的“三大英语权威”之一,与年轻时精读英文类图书是分不开的。

③有恒心,有毅力,切不可一曝十寒。读书求知是一个漫长而枯燥的人生过程,单凭爱好是远远不够的。王佐良先生少年时喜爱读书,青年时坚持读书,把独拥书城自吟啸当成人生的乐趣,一生都在读书求知的路上,这种坚韧铺就了他人生的高度与厚重。

思维提升

[比较鉴赏]

1.王佐良先后与哪些图书馆打过交道 各自有怎样的环境特点,读了哪些书 有怎样的收获 结合文章内容,完成下面表格。

地 点 环 境 书 籍 心 情

武汉 文华图书科学校的图书馆“公书林” 房子宽敞、舒服、环境优雅 英文小说,斯蒂文生的书,英文杂志:《星期六晚邮刊》《全国地理》《美丽的屋子》等 ①

北京 清华图书馆 红色外表、装饰华丽、面积很大,书刊精美,灯光温馨 柏拉图《对话》英译本,西洋哲学史,古罗马史,希腊悲剧,英国16、17世纪诗剧 ②

愉快

新世界,

一片灿烂

地 点 环 境 书 籍 心 情

牛津 包德林图书馆里的亨福莱公爵室 建筑华美、照明差、中古僧侣修习的遗风犹存 古籍 ③

伦敦 英国博物馆的圆形图书馆 建筑华美、气象万千 — ④

起初,心里很不平静;后来,心境豁然开朗

“奇趣”

2.在这两篇随笔中,黑塞和王佐良都回顾了自己的读书生活,试比较两篇文章写作目的的异同。

篇 目 不同点 相同点

《读书:目的 与前提》 侧重于引导读者富有个性、生动热情地与书籍打交道,倡导人们通过读书来提升修养,叙述时更为强调阅读过程中兴趣的发现、培养以及思想境界的提升。 ②

《上图书馆》 ①

侧重于呈现图书馆给作者带来的裨益,所以叙述时更为强调作者在多所图书馆中的感受和收获,表达了作者对图书馆的感念之情。

两位作者用灵活的笔触,记述了自己求学读书的生活与感悟,证明读书对人生的益处。

[整合建构]

读书:目的和前提

思路整合

文章主旨

《读书:目的和前提》:作者在这篇随笔中提出了“读书是获得教养的主要途径”的观点,盛赞了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

上图书馆

思路整合

文章主旨

《上图书馆》:作者按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分,表达了对读书生活的热爱,阐明了读书可以提高人们理性认知水平的道理。

教考衔接 素养提升

归纳内容要点,概括中心意思

[知识阐释]

“归纳内容要点,概括中心意思”就是在阅读理解的基础上对文章内容进行进一步分析和整理的阅读思维过程。在信息性阅读中,概括内容要点是重要的命题角度之一。内容要点既可以是多则材料的,也可以是单则材料的;既可以是有特定指向的,也可以是对几则材料中心内容的概括。

一般来说,一篇文章的每一个主体段落都相对集中表达了一个中心思想。我们把这个中心思想叫作段落的中心。段落的中心有时用中心句或中心词加以概括,这种中心句或中心词往往分布在段首的开启句或段末的收束句。有的段落没有中心句或中心词,这就要在深入把握句与句之间的关系的基础上,找到一个上位的词句总括全部内容,这就是概括段落的中心。一个段落的中心往往就是全文的一个内容要点。一般来说,文章有几个主体段落就有几个内容要点。多个内容要点按或并列、或对比、或层进、或阐释等关系组合在一块,就形成了文章的中心。论述文中的内容要点大多是全文的分论点,全文的中心意思大多是文章的中心论点。分论点与中心论点大多是证明与被证明的关系。

[技法攻略]

1.抓关键部位。如文章标题、开头、结尾,文中的议论句和抒情句、文眼等。

2.综合层意和内容要点。从文章中分解出要点,归纳各层层意,进而提炼出中心思想,是分析归纳文章中心思想最实在、最有效、最一般的方法,也是一种传统的方法。

3.结合文体特点。运用文体知识可以帮助我们确立归纳的着眼点和归结点。记叙文应看写了什么人,记了什么事,表现了什么精神、人格;抒情文应看写了什么景物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理;议论文就看文章肯定了什么,否定了什么,表明了什么观点;说明文应看说明了什么,对我们学习、工作、生活有何作用。

4.联系作者的人生经历及思想状况,作品产生背景,甚至与文章运用的材料相关的一些情况。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成后面的问题。

有关考古出土植物遗存的报道最早可以追溯到19世纪,例如,当时在干燥的埃及古墓中曾发现过脱水植物遗存,在瑞士古代湖边遗址中发现了长期被水浸泡的植物遗存等等。但是,这些植物遗存的出土完全是偶然,主要是特殊的埋藏环境为植物遗存的保存提供了条件。另外,当时对这些植物遗存的研究完全是由植物学家独立进行的,其研究结果仅限于对植物种属的鉴定,基本上没有涉及与人类文化的关系,所以这些发现和研究还算不上真正意义上的植物考古学。

20世纪40年代初,在植物学的研究中出现了新的概念,称作“人文植物学”,专门探讨植物与人之间的相互关系,这一植物学的新概念立即引起了考古学界的关注,一些比较敏感的,思路开阔的考古学家开始意识到,如果能够通过考古发掘发现古代植物遗存,然后再探讨古代人类与古代植物的关系应该是一件非常有意义的事情。于是,一些考古学家就开始试图通过考古发掘主动地寻找古代植物,邀请植物学家参与考古项目,并与植物学家共同对出土的植物遗存进行研究。但是,当时还是没有找到一种通过考古发掘获取植物遗存的有效方法,他们的发现依然是靠运气,比较系统的植物遗存资料主要还是来源于那些位于干燥地区的遗址或长期被水浸泡的遗址。

20世纪60年代,浮选法应运而生,浮选法的应用有效地解决了在考古发掘过程中如何发现和获取古代植物遗存这一难题,丰富了考古资料,极大地扩展了考古学研究的内容。继续由田野考古学家兼营植物考古学的研究就显得有些力不从心了。于是,一些考古学者在植物学家们的帮助和培训下,或者一些植物学者在考古学家的帮助和培训下,开始专门从事研究古代植物遗存及其与古代人类文化的相互关系,并不断地发展和创新有关这一研究领域的理论和方法。于是,植物考古学作为考古学中的一个新的研究分支逐步地建立和发展起来。

(摘编自赵志军《植物考古学讲稿》第一部分

“植物考古学简史”)

请结合材料概括植物考古学的形成经历了哪些发展阶段。

答案 ①萌芽期:19世纪,植物学家独立研究偶然出土的植物遗存,鉴定植物种属,基本上没有涉及与人类文化的关系。②过渡期:20世纪40年代,植物学界与考古学界出现交叉研究,但缺乏获取植物遗存的有效方法。③形成期:20世纪60年代,浮选法出现,出现专门研究植物考古的学者,真正意义上的植物考古学形成。

主题阅读 群文拓展

读屏时代,勿忘阅读品格

身处信息时代,掏出手机就可以阅读,海量信息尽收眼底,方便之极。但是在方便之余,总感觉有点美中不足,这最大的不足就是阅读的碎片化,碎片化影响了记忆。读屏得到的信息,总感到没有读书得到的信息令人印象深刻。因此,在读屏时代,勿忘纸质阅读,养成整本书阅读的品格。

[群文阅读]

材料一 毋庸讳言,在习惯了刷屏浏览点点戳戳的生活之后,对于很多人而言,千余字的文章已是不能承受之长,3分钟已是最大阅读续航。有人感慨“书太难读”,似乎以前甘之如饴的小说,如今大家都读不下去,更不必说品读那些大部头的传统经典了。人们越来越依赖网络,然而“数字阅读”、不假思索的浅阅读却在极大地削弱人们阅读复杂深奥内容的能力,加剧着思维的浅薄。在“碎片化阅读”“快餐式浅阅读”中,习惯了“数字阅读”的跳跃、零碎和浮光掠影,短期来看,人们可获取大量的信息,但实则难以真正吸收其中的养分,长期下去还可能使人变得更浮躁。我们或许更需要回归传统阅读的节奏、系统与静心思考,找寻那些日渐退化的思维能力。书的分量,在思想亦在品格。“读屏时代”,勿忘阅读品格,我们就不会在网络信息中迷失方向。

(摘编自张砥《“刷屏时代”更需要深读静思》)

材料二 苏轼在《又答王庠书》中介绍了他自己首创并实践的一种读书方法:“少年为学者,每一书皆作数过尽之。书富如入海,百货皆有,人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者每次作一意求之。”在叶圣陶先生看来,以“整本的书”为教材,就学生方面说,在某一时期专读某一本书,心志可以专一,讨究可以彻底。在中学阶段内虽然只能读有限的几本书,但是那几本书是真正专心去读的,这就养成了读书的能力;凭这能力,就可以随时随地读其他的书以及单篇短章。读整部的书,不但可以练习精读,同时又可以练习速读,如此说来,改用整本的书作为教材对于“养成读书习惯,似乎切实有效得多”。

(摘编自《中国教育报》)

材料三 其实,阅读也分为不同的层次:第一层是篇章阅读;第二层是书本阅读,即领会整本书的意旨;第三层就是主题阅读,即选准某个具体的知识领域,广泛涉猎该领域内有价值的中外所有书籍、资料,甚至相关学者的研究论文,力求穷尽所有。深度阅读,或许首先应当选好恰当的主题领域。如果所选书籍内容过于深奥,与自身理解能力严重脱钩,阅读是不可能走向深入的。将阅读推向深入,就得尊重阅读规律,慎重选择领域,根据自身情况循序渐进、由易到难地完成不同阅读阶段的精神攀爬。要想在根本上提升阅读质量,不妨试着将表面的零散阅读转变为主题阅读。当我们将零散阅读的粗浅体验升华为主题阅读的凝神研究,阅读将不再只是睡前床头的鸡汤慰藉,而是渐渐充盈的灵魂家园。

(摘编自《从鸡汤到家园有多远》)

阅读思考

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.材料一分析了数字时代的阅读现状,忧虑浅阅读会错失大量的信息,呼吁数字时代更需要回归传统深阅读。

B.叶圣陶先生提倡“读整本书”,他认为“整本书阅读”可以扩大阅读空间,促进学生养成良好的阅读习惯。

C.要想在根本上提升阅读质量,可以尝试将零散阅读变为主题阅读。这样,阅读就能渐渐成为充盈的灵魂家园。

D.在苏轼看来,每个人的精力是有限的,求学的人读书要有针对性,侧重性,才能达到求学的目的。

答案 A

解析 A项,“忧虑浅阅读会错失大量信息”错误,原文“人们可获取大量的信息,但实则难以真正吸收其中的养分”,浅阅读可获取大量的信息,只是难以真正吸收其中的养分。

2.材料二和材料三异中有同,它们的相同点是什么 请简要概括。

点拨 都提倡“整本书阅读”,认为这是回归深度阅读、回归经典阅读的最好方式。

3.在新的时代背景下,我们应如何进行阅读 请结合材料加以概括。

点拨 ①回归传统阅读的节奏、系统与静心思考,尽量减少碎片化阅读和浅阅读。②提倡“整本书阅读”,拓展阅读空间,在某一时期专读一本书,练习精读、速读。③推进主题阅读,在尊重阅读规律的前提下,慎重选择主题领域,分阶段将阅读推向深入,保持深度阅读。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读