15 我与地坛(节选)课件(共65张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 15 我与地坛(节选)课件(共65张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 20:55:30 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第七单元

15 我与地坛(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

职业是生病,业余在写作——史铁生

史铁生(1951—2010),出生于北京,当代作家。1967年毕业于

清华大学附属中学,1969年去延安插队,因病于1972年回到

北京。后来又患肾病并发展为尿毒症,需要靠透析维持生命。

自称“职业是生病,业余在写作”。曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。代表作品有《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《病隙碎笔》《合欢树》《务虚笔记》等。他的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2002年史铁生获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度;一种千万人心痛的温暖,让我们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。——韩少功

作品背景

不屈服于命运的抗争

本文写于1989年5月,史铁生在二十岁出头时忽然双腿瘫痪,一时“被命运击昏了头”,觉得“自己是世上最不幸的一个”,加上“找不到工作,找不到去路”,真是“失魂落魄”。地坛,荒芜冷落的古园成了“可以逃避一个世界的另一个世界”,他“一天到晚耗在这园子里”。起初,他苦闷,绝望,常常“一连几小时专心致志地想关于死的事”。此时,母亲默默地关心着他,支持着他,用深沉而不张扬的爱给儿子送去温暖。作者在地坛进行了长期的思考,在母亲的关爱下最终以积极进取的人生观战胜了消极颓废的人生观。后来,他走上了文学创作的道路,用纸笔在报刊上撞开了一条路。作者通过《我与地坛》回顾自己过往的生活,尤其是自己瘫痪以后的心路历程。这篇散文是回忆,是自省,弥漫着沉郁的人生况味,闪烁着澄明的智慧之光。

相关常识

地 坛

地坛,又称方泽坛,位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀土地神的场所。

[知识梳理]

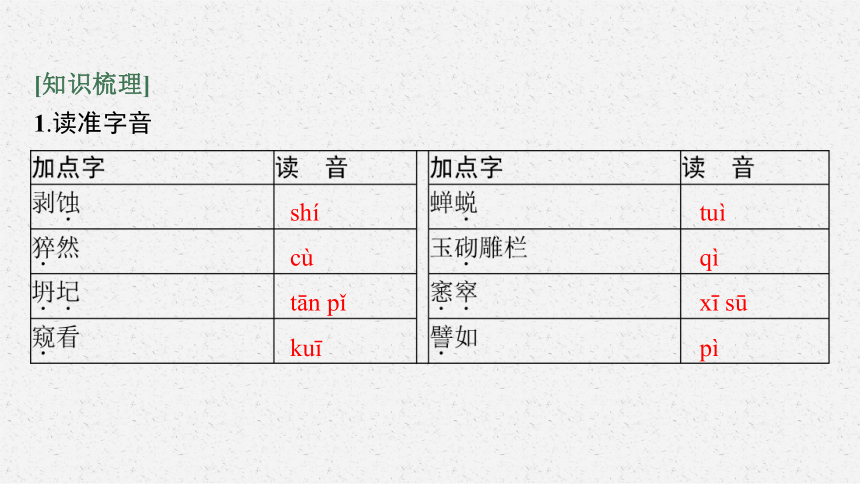

1.读准字音

shí

cù

tān pǐ

kuī

tuì

qì

xī sū

pì

juàn

jùn

sù

xiǔ

xiù

yù

yùn

tiē

tiě

tiè

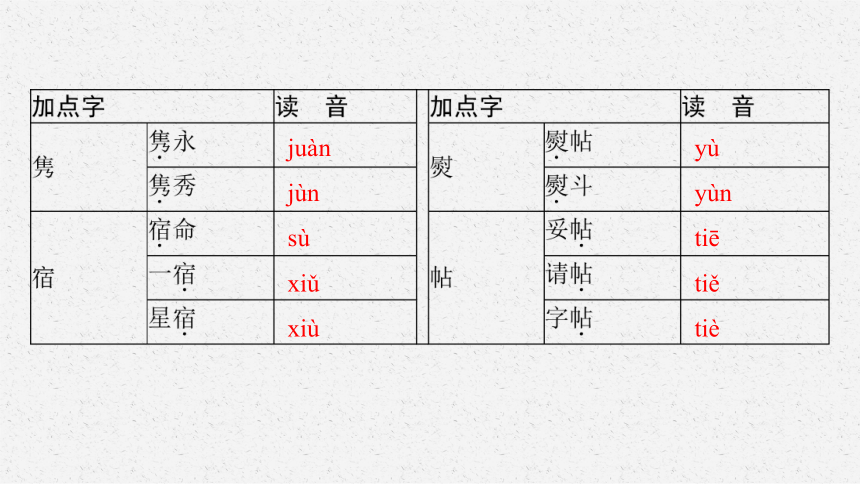

2.写对字形

恪

烙

赂

檐

瞻

桓

亘

垣

沧

怆

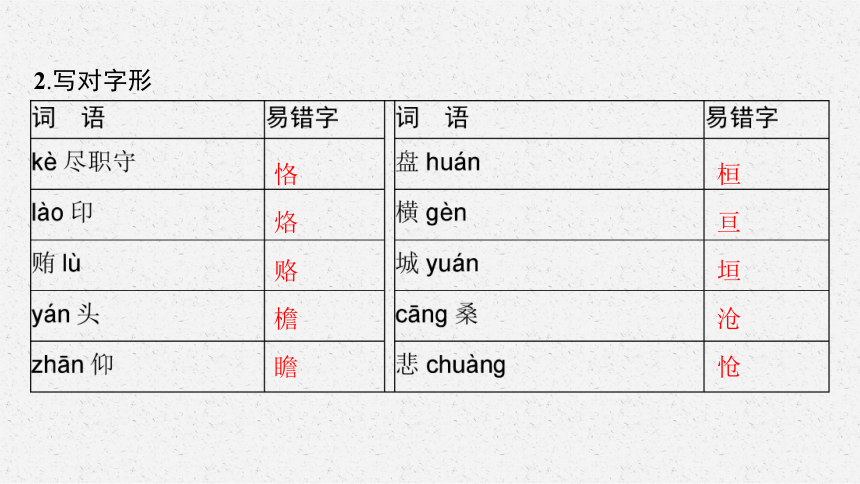

赡

遐

暇

瑕

葭

跄

撅

噘

蹶

厥

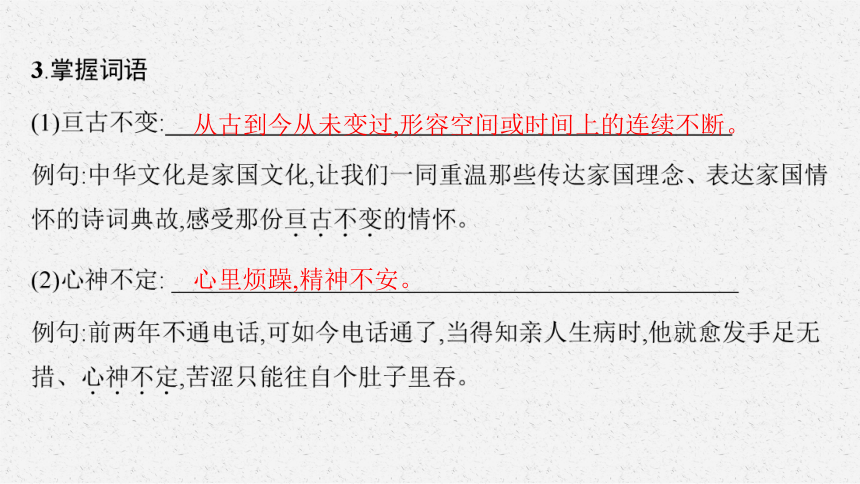

从古到今从未变过,形容空间或时间上的连续不断。

心里烦躁,精神不安。

亲身面临那种境地。

急着取得成功。含有忽视质量、追求速度之意。

4.词语辨析

失魂落魄 惊慌失措

失魂落魄:形容心神不定、非常惊慌的样子。 惊慌失措:惊恐慌乱,不知怎么办才好。

相同点:都有“惊慌”的意思。

不同点:“失魂落魄”侧重心神不定。“惊慌失措”侧重受到惊吓。

例句 ①她被公司开除了,大家看着她 地离开这座大楼。

②科学报告显示,全世界致命的霉菌“超级细菌”传播,令科学家 ,因为它对主要抗菌药物具有抗药性。

失魂落魄

惊慌失措

声名狼藉 臭名昭著

声名狼藉:形容名誉坏到极点。 臭名昭著:坏名声大得谁都知道。

相同点:都含有“名声坏”的意思。

不同点:词义虽然相近,但程度不同,“臭名昭著”要比“声名狼藉”语意重。

例句 ①娱乐圈里因吸毒导致 的明星不乏其人,请远离毒品,珍爱生命。

②在近代史上,东印度公司 ,它是西方列强殖民亚洲的先锋力量,也是一个赤裸裸的“强盗”。

声名狼藉

臭名昭著

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理解语句,体悟情感

[情境导入] 翻开史铁生的散文,你会不知不觉地被他那平实的文字所吸引,更会情不自禁地被作品中的真情所打动。《我与地坛》中的许多语句,情感真挚而又充满哲思,能给我们带来深刻的思考。

1.第2段说“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”。这两句话的意思有点重复,请分析其用意。

点拨 史铁生在生病之前,他的生命是一种常态,家是其生活的中心,地坛不过是其居家之外的另一个不远的去处,因此他说“地坛离我家很近”。在此之后,他“忽然间几乎什么都找不到了”,于是“一天到晚耗在这园子里”。在这里,他领悟到生命的内涵,并从此坦然地面对人生。可以说,此时的地坛已经成为史铁生精神生活的中心——他的精神家园。原本的家则成了这一中心之外的另一个不远的去处,因此他说“我家离地坛很近”。

2.第3段说:“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。”请分析这句话的深刻内涵。

点拨 作者在二十出头的年纪残废了双腿,因此长时间待在地坛。正是在这个“沉静”的环境中,他活了过来,他在这里感悟到人自身生命的不易,对于自我的认识有了质的飞跃。这个环境里弥漫着沉静的光芒,这里是使他质变的沃土。他仿佛看到了时间悄无声息地流逝,看到了自己的身影。这句话将个人遭遇和所处环境以及时间联系在一起,揭示了时间流逝的无情和现实的残酷。

3.请分析下面两个句子的深刻内涵。

(1)只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。上天的考虑,也许是对的。

(2)多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

点拨 (1)母亲活着的时候,“我”没能理解母亲的苦难,现在“我”明白了自己的存在使母亲遭此苦难,“我”于心不忍,所以,对母亲的离去也似乎感到一丝安慰。赞美母爱伟大的情感充溢字里行间。

(2)母亲对儿子的爱是不张扬的,是默默的。她默默地承受,默默地给予。一个在人生十字路口徘徊而又奋然前行的人,必定接受着母亲真挚的爱。这是对母亲的忏悔,更是对母爱的讴歌。

研读任务二 理清思路,把握观点

[情境导入] 作者的精神嬗变是在“荒芜但并不衰败”的地坛中完成的,在地坛古老而又充满生机的环境中,作者获得了对生命新的理解,从而走出了残疾自伤的阴影。本文前后两部分有何联系 让我们再次走进文本,体会作者的巧妙构思。

4.在课文第一部分中作者为什么用大部分篇幅来写地坛古园

点拨 从结构上讲,在文章的开头必须介绍地坛,但更主要的还是内容的需要,因为其后的内容都与这座古园有关。作者正是在这里对生死做出了理智的抉择,并不断地思考着怎样活的问题,而且作者正是从这里出发走向了成功。古园历久而弥坚的活力正是激励作者勇敢面对不幸、采取积极人生态度的取之不尽的源泉。这座古园映照了作者的生活,那些历经沧桑的建筑和景物,抚慰着作者内心的苦痛,缓解了他迷茫的心绪,也使他感受到生命的启示:这座古老而充满内在生机的园子,成了他生活的一部分,引发了他对生命意义的长久思索。

5.作者在园中思考了哪些问题 得出了什么结论

点拨 第一部分中有这样几句话:“我一连几小时……我为什么要出生。” “剩下的就是怎样活的问题了。这却不是……去窥看自己的心魂。”这实际是史铁生在园中十五年全部所思所想的总体线索。也就是说,史铁生“追寻”的“问题”共三个。

第一个,“我”的身体残废了,“我”的生命是不是就此结束 是不是就一死了之 也就是说,“我”该不该去死 第二个,“我”为什么要出生 第三个,“我”应该怎样活 这是作者窥看的“心魂”。

当作者对前两个问题“想了好几年”后终于想明白了,终于感悟到“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,感悟到“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实”的时候,作者实际已经找到答案了,已经对那两个有关“生”与“死”的问题释然了。母亲对待苦难的态度给了作者生存的启示:要坚强地承受苦难,要坚忍地活下去。这正是回答作者“怎么活”的疑问的答案。

6.本文前后两部分有何联系

点拨 《我与地坛》的这两个部分,从内容上看是紧密联系的,第一部分写了“我”与地坛的故事,第二部分写了在地坛这个环境中“我”与母亲的故事。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了“为什么生”的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了“怎么活”的问题。地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。文章结尾说:“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”至此母亲与地坛已经融为一体了。

7.本文标题是《我与地坛》,但写的是“我”与“地坛”及“母亲”之间的事情,“我”在“地坛”与“母亲”之间建立了联系。“地坛”与“母亲”给了“我”怎样的生命启示

点拨 作者以自己的亲身经历为基础,叙述了他多年来在地坛公园沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人该怎样来看待生命中的苦难,最终由个人严酷的命运上升到生命永恒的不变,超越了个体有限的生命。文中的母亲与地坛融为一体,都给过我生命的启示,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛,从而歌颂了母爱的崇高与伟大。

研读任务三 鉴赏形象,品悟特色

[情境导入] 史铁生虽然身体残缺,但思想健全而丰满。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是明朗和欢乐。他睿智的言辞,照亮的是我们孱弱的内心。让我们从地坛的景物中感受生命的诗意,从母亲的身上感受人生的坚强。

8.第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么 有何作用

景 物 特 点 作 用

第 3 段 剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、散发着沉静光芒的夕阳 ① ②

第 5 段 蜂儿如一朵……片刻不息 ③ ④

第 7 段 十五年中,这古园的形体……微苦的味道 ⑤ ⑥

古老、荒芜、

冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉寂中,“我”看到了自己,认识了自己

荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,但不应该颓废

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾,而改变生命的本色,应该同样活得有意义

9.如何领悟文中母亲的形象 作者又是如何表现母亲这一形象的

点拨 (1)文中刻画了一位承受着巨大痛苦,帮助双腿瘫痪的儿子重新鼓起生活勇气的母亲形象,她是一位不幸的母亲,又是一位坚忍的母亲。她日日夜夜生活在愁苦中,她对儿子的爱深沉而不张扬,她的悲苦深沉而不外露。母亲是坚忍而伟大的,母爱是崇高而伟大的。

(2)本文从母亲对“我”的理解这个角度来写母亲对“我”的关爱。母亲理解“我”,她给“我”去地坛的自由,她甚至做好了一切母亲都不愿意做的最坏的打算,她独自承受着儿子的残疾带来的痛苦,她活得很苦;而对母爱的书写,是从“我”对母亲的理解这个角度展开的,写“我”对母亲对待生命、对待命运的态度的理解。从开始的不理解母亲,逐渐地,随着思考的深入,随着精神追寻的深入,母亲“艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱”逐步得到彰显,“我”终于理解了母亲,读懂了母亲。母亲完全在苦难的折磨中度过了自己的一生,在苦难中默默地承受着命运的重压,母亲的苦难,解答了“我”应该怎么活,怎样面对苦难的问题。

思维提升

[比较鉴赏]

无涯苦难,是史铁生锤炼思想的三昧真火;扶轮问路,是史铁生叩击灵魂的虔诚思索;拥抱自然,几乎是所有人汲取精神力量的终极源泉。这正如英国作家菲奥娜·斯塔福德在《那些活了很久很久的树》中所说:即使是最孤独的行人,迈出的每一步都有华丽的风景相伴。让我们结合《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛(节选)》三个文本,看看作者所写的景物及其特点,以及作者从这些自然景物中获得的心灵慰藉与生命启示。

篇 目 景物对象 特 点 作者的感悟

《故都的秋》 老北京的破屋、 市井 清、静、悲凉 ⑤

《荷塘月色》 ① ③ ⑥

《我与地坛 (节选)》 ② ④ 让作者从悲伤绝望中获得生存的力量,汲取了精神的滋养

清华园的一塘夏荷

北京的地坛公园

幽美而恬静

荒芜但并

不衰败

满足了作者对故都的思念与依恋,对隽永秋味的品尝

慰藉了作者“颇不宁静”的心,勾起了作者对江南的思念

[整合建构]

思路整合

文章主旨

课文分两部分,第一部分写了“我”与地坛的故事,第二部分写了在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了“为什么生”的问题。母亲使“我”找到了生存的意义,解决了“怎么活”的问题。地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。

教考衔接 素养提升

散文的句段作用

[知识阐释]

句段作用分析就是选择“牵一发而动全身”的句子或段落,分析其在全篇结构思路中的作用,这些句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,它们在结构上、内容上有特殊作用,在表达上富有特色。

掌握五大常考句段

1.开篇

①开篇点题,往往是总领全文,点明主旨,或表达与主旨相关的某种情感(奠定感情基调)。

②开篇不点题,那么,开头句段的作用就是开启(引出)下文,或与下文形成对照,或为下文作铺垫。

③开篇描写景物,那么,首段的作用,从结构上看,它可能是铺垫;从景物描写上看,作用是衬托、勾勒环境、提供背景、营造(渲染)某种氛围等。

④开篇设置悬念,吸引读者;开篇抒情,引起读者共鸣;抑扬开篇,强化读者

印象。

2.中间

①结构上承上启下(总结上文,领起下文),起过渡作用。

②内容上扩展思路,丰富内涵(由写景转向抒情、由叙述转向议论、由正面转向反面等)。

3.结尾

①篇末点题,卒章显志。

②升华情感,深化主题。

③照应前文,结构严谨。

④发人深思,意蕴深远(给读者留下思考、回味的空间)。

4.插入段

①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系。

②对全文中心起强化、突出作用。

③在结构上宕开一笔,形成波澜。

5.反复出现的句子

①在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用。

②在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。

③在表达上,有强化或一唱三叹之效。

[技法攻略]

段落作用题答题“四角度”

虽然不同位置的句段在文中的作用有所不同,但解答此类题均应从内容、结构、表达技巧和读者几方面入手。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成1~2题。

青涩记忆中的北京味儿

北 岛

我要用文字重建一座城市,重建我的北京——在我的城市里,时间倒流,枯木逢春,小时的气味儿、声音和光线被找回,被拆除的四合院、胡同和寺庙恢复原貌,瓦顶排浪般涌向低低的天际线,鸽哨响彻深深的蓝天,孩子们熟知四季的变化,居民们胸有方向感。我打开城门,欢迎四海漂泊的游子,欢迎无家可归的孤魂,欢迎所有好奇的客人们。

关于北京,首先让我想到的是气味儿,随季节变化而变化。就这一点而言,人像狗。要不为什么那些老华侨多年后回国,四顾茫然,张着嘴,东闻闻西嗅嗅——寻找的就是那记忆中的北京味儿。

冬储大白菜味儿。立冬前后,各副食店门前搭起临时菜站,大白菜堆积如山,从早到晚排起长队。每家至少得买上几百斤,用平板三轮、自行车、儿童车等各种工具倒腾回家,邻里间互相照应,特别是对那些行动不便的孤寡老人。大白菜先摊开晾晒,然后码放在窗下、门边、过道里、阳台上,用草帘子或旧棉被盖住。冬天风雪肆虐,大白菜像木乃伊干枯变质,顽强地散发出霉烂味儿,提示着它们的存在。

煤烟味儿。为取暖做饭,大小煤球炉、蜂窝煤炉像烟鬼把烟囱伸岀门窗,喷云吐雾。而煤焦油从烟囱口落到地上,结成一坨坨黑冰。赶上刮风天,得赶紧转动烟囱口的拐脖——浓烟倒灌,呛得人鼻涕眼泪,狂嗽不止。更别提那阴险的煤气:趁人不备,温柔地杀你。

灰尘味儿。相当于颜色中的铁灰加点儿赭石——北京冬天的底色。它是所有气味儿中的统帅,让人口干舌燥,嗓子冒烟,心情恶劣。一旦借西北风更是了得,千军万马,铺天盖地,顺窗缝门缝登堂入室,没处躲没处藏。当年戴口罩防的主要就是它,否则出门满嘴牙碜。

正当北京人活得不耐烦,骤然间大雪纷飞,覆盖全城。大雪有一股云中薄荷味儿,特别是出门吸第一口,清凉滋润。孩子们高喊着冲出门去,他们摘掉口罩扔下手套,一边喷吐哈气,一边打雪仗堆雪人。直到道路泥泞,结成脏冰,他们沿着脏冰打岀溜儿,快到尽头往下一蹲,借惯性再蹭几米,号称“老头钻被窝儿”。

我家离后海很近。孩子们常在那儿“滑野冰”,自制冰鞋雪橇滑雪板,呼啸成群,扬起阵阵雪末儿,被风刮到脸上,好像白砂糖一样,舔舔,有股无中生有的甜味儿。工人们在湖面开凿冰块,用铁钩子钩住,沿木板搭的栈道运到岸上,再运到李广桥北面的冰窖。趁人不注意,我跟着同学钻进冰窖,昏暗阴冷,水腥味夹杂着干草味。那些冰块置放在多层木架上,用草垫隔开,最后用草垫、木板和土封顶。待来年夏天,这些冰块用于冷藏鲜货食品,制作冰淇淋刨冰。在冰窖里那一刻,我把自己想象成冷冻的鱼。冬天过于漫长,让人厌烦,孩子们眼巴巴盼着春天。数到“五九”,后海沿岸的柳枝蓦然转绿,变得柔软,散发着略带苦涩的清香。解冻了,冰面发岀清脆的破裂声,雪水沿房檐滴落,煤焦油的冰坨像墨迹洇开。我们的棉鞋全都变了形,跟蟾蜍一样趴下,咧着嘴,有股咸带鱼的臭味儿。

我母亲几乎年年都买水仙,赶上春节前后悄然开放,暗香涌动,照亮沉闷的室内。在户外,顶属杏花开得最早,随后梨花、丁香、桃花,风卷花香,熏得人头晕,昏昏欲睡。小时候常说“春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月”,那时尚不知有花粉过敏一说。

等到槐花一开,夏天到了。国槐乃北方人性格,有一种恣意妄为的狞厉之美。相比之下,那淡黄色槐花开得平凡琐碎,一阵风过,如雨飘落。槐花的香味儿很淡,但悠远如箫声。

而伴随着这香味的是可怕的“吊死鬼”。那些蠕虫吐丝吊在空中,此起彼伏,封锁着人行道。穿过“吊死鬼”方阵如过鬼门关,一旦挂在脖子上、脸上,挥之不去,让人浑身起鸡皮疙瘩,难免惊叫。

夏天是一年中最快乐的时光,主要是放暑假的缘故吧。我们常去什刹海体育场游泳。说到游泳,我们沉浮在福尔马林味儿、漂白粉味儿和尿臊味儿中,沉浮在人声鼎沸的喧嚣和水下的片刻宁静之间。

暴雨似乎来自体内的压力。当闷热到了难以忍受的临界点,一连串雷电惊天动地,青春期的躁动得到某种程度的释放。雨一停,孩子冲向马路旁阴沟里,一边蹚水一边高叫:“下雨啦,冒泡啦,王八戴上草帽啦……”

秋雨中树叶飘零,有股酽茶的苦味儿。不知为什么,秋天总与忧伤相关,或许是开学的缘故:自由被没收了。是的,秋天代表了学校的刻板节奏,代表了秩序。粉笔末儿飘散,中文与数字在黑板上出现又消失。秋雨阵阵,树叶辗转飘零,湿漉漉的,起初带有泡得过久的酽茶的苦味儿,转而变成发酵的霉烂味儿。与即将接班的冬储大白菜味儿相呼应。

(原文有删节)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的理解和鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第1段中作者想要用文字重建北京城,借此怀念一切与北京相关的回忆,自然引出对北京气味儿的想念。

B.文章主要运用了比喻、比拟的手法写北京的气味儿,同时还穿插了一些民俗谚语,以增添京味儿。

C.“槐花的香味儿很淡,但悠远如箫声”,将“香味儿”的嗅觉转移到“箫声”的听觉,略有夸张之意,有失公允。

D.文章剪裁讲究,详略安排得当,让读者体会到了极其丰富的四季特色。

答案 C

解析 C项,“略有夸张之意,有失公允”理解有误,这句话运用了通感的修辞手法,将北京夏天快乐、恣意的味道写得悠远绵长,令人回味。

2.文章第2段有什么作用 请结合全文分析。

答案 ①结构上,总领全文,并引起下文对北京不同季节京味儿的回忆;②内容上,表达对北京的想念;③技巧上,运用比喻手法,列举老华侨的事例,形象幽默地表达北京味儿对人们的吸引力以及人们对北京的深情。

主题阅读 群文拓展

苦难的灵魂,向死而生

史铁生一生与苦难相伴。他在最狂妄的年龄残废了双腿,一天到晚待在地坛里,地坛的树荫和夕阳笼罩着他绝望的身影,让他在生命最为鲜活的年龄思考与之最不相称的死亡。正是古老的地坛给予他生命的启示,使他获得了对生命新的理解,从而走出了残疾自伤的阴影。史铁生向死而生,于是破茧重生!

[群文阅读]

合欢树(节选)

史铁生

十岁那年,我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻,急着跟我说她自己,说她小时候的作文作得比我还要好,老师甚至不相信那么好的文章会是她写的。“老师找到家来问,是不是家里的大人帮了忙。我那时可能还不到十岁呢。”我听得很扫兴,故意笑:“可能 什么叫‘可能还不到’ ”她就解释,我装作根本不再注意她的话,对着墙打乒乓球,把她气得够呛。不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。她正给自己做一条蓝底白花的裙子。

二十岁时,我的两条腿残废了。为了我的腿,母亲的头上开始有了白发。医院已经明确表示,我的病目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦!根本没用!”我说。我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残疾人救出困境。可母亲仍不放弃,直到最后一回我的胯上被熏成烫伤,这对于瘫痪病人来说实在太悬了。后来母亲发现我在写小说。她跟我说:“那就好好写吧。”我听出来,她对治好我的腿也终于绝望,但又抱了新的希望。“你小时候的作文不是得过第一吗 ”她提醒我说。她到处去给我借书,顶着雨或冒了雪推我去看电影,像过去给我找大夫、打听偏方那样,抱了希望。

三十岁时,我发表了第一篇小说,母亲却已不在人世。过了几年,我的另一篇小说又侥幸获奖,母亲已经离开我整整七年。

获奖之后,登门采访的记者就多。大家都好心好意,认为我不容易。但是我只准备了一套话,说来说去就觉得心烦。我摇着车躲出去,坐在小公园安静的树林里,想:母亲为什么早早地走了呢 迷迷糊糊中,我似乎听见回答:“她心里太苦了,老天爷可怜她,就召她回去了。”这让我心里得到一点安慰,睁开眼睛,风正从树林里吹过。

几年前,老街坊们就提醒过我:“到小院儿去看看吧,你妈妈种的那棵合欢树今年开花了!”我听了心里一阵抖。还说,我家原来住的房子里现在住了小两口,刚生了个儿子,孩子不哭不闹,光是瞪着眼睛看窗户上的树影儿。

我没料到那棵树还活着。那年,母亲到劳动局去给我找工作,回来时在路边挖了一棵刚出土的小苗,以为是含羞草,种在花盆里长起来,竟是一棵合欢树。母亲从来喜欢那些东西,但当时心思全在别处。第二年合欢树没有发芽,母亲叹息了一回,还不舍得扔掉,依然让它长在花盆里。第三年,合欢树却又长出叶子,而且茂盛了。母亲高兴了很多天,以为那是个好兆头,常去侍弄它,不敢再大意。又过一年,她把合欢树移出盆,栽在窗前的地上。再过一年,母亲去世,我们搬离了同母亲住过的那个小院儿,悲痛弄得我把那棵小树忘记了。

(有删改)

我二十一岁那年

史铁生

十九年前,父亲搀扶着我第一次走进那病房。那时我还能走,走得艰难,走得让人伤心就是了。当时我有过一个决心:要么好,要么死,一定不再这样走出来。

那天恰是我二十一岁生日的第二天。我对医学对命运都还未来得及了解,不知道病出在脊髓上将是一件多么麻烦的事。我舒心地躺下来睡了个好觉。心想:十天,一个月,好吧就算是三个月,然后我就又能是原来的样子了。和我一起插队的同学来看我时,也都这样想,他们给我带来很多书。可是我不仅没能出院,病反而更厉害了。整个冬天就快过去,我反倒拄着拐杖都走不到院子里去了,双腿日甚一日地麻木,肌肉无可遏止地萎缩。

我能住到7号来,事实上是因为大夫护士们都同情我。大夫护士都已经明白我这病的前景极为不妙,还因为我爱读书。护士长好几次在我母亲面前夸我,最后总是说:“唉,这孩子……”这一声叹气,暴露了当代医学的爱莫能助。他们没有别的办法帮助我,只能让我住得好一点,安静些,读读书吧——他们可能是想,说不定书中能有“这孩子”一条路。

可我已经没了读书的兴致。整日躺在床上,听各种脚步从门外走过。心里祈祷:上天如果你不收我回去,就把能走路的腿也给我留下!

朋友送了我一包莲子,无聊时我捡几颗泡在瓶子里,想,赌不赌一个愿 要是它们能发芽,我的病就不过是个瘤子。但我战战兢兢地一直没敢赌。谁料几天后莲子竟都发芽。然而科学胜利了,它三番五次地说那儿没有瘤子,没有没有。定案之日,我像个被冤判的屈鬼那样疯狂地作乱,挣扎着站起来,心想干嘛不能跑一回给那个没良心的上天瞧瞧 后果很简单,如果你没摔死你必会明白:确实,你干不过上天。

我终日躺在床上一言不发,心里先是完全的空白,随后由着一个死字去填满。王主任来了。我面向墙躺着,王主任坐在我身后许久不说什么,然后说了,话并不多,大意是:还是看看书吧,你不是爱看书吗 人活一天就不要白活。将来你工作了,忙得一点时间都没有,你会后悔这段时光就让它这么白白地过去了。这些话当然并不能打消我的死念,但这些话我将受用终生,在以后的若干年里我频繁地对死神抱有过热情,但在未死之前我一直记得王主任这些话,因而还是去做些事。使我没有去死的原因很多,“人活一天就不要白活”亦为其一,慢慢地去做些事于是慢慢地有了活的兴致和价值感。

晚上朋友们走了,在小台灯幽寂而又喧嚣的光线里,我开始想写点什么,那便是我创作欲望最初的萌生。我一时忘记了死。

二十一岁过去,我被朋友们抬着出了医院,这是我走进医院时怎么也没料到的。我没有死,也再不能走,对未来怀着希望也怀着恐惧。在以后的年月里,还将有很多我料想不到的事发生,我仍旧有时候默念着“上天保佑”而陷入茫然。但是有一天我认识了神,他有一个更为具体的名字——精神。在科学的迷茫之处,在命运的混沌之点,人唯有乞灵于自己的精神。不管我们信仰什么,都是我们自己的精神的描述和引导。

(有删改)

阅读思考

1.《合欢树(节选)》一开头就写了儿子小时候与母亲的一场小冲突。你认为这样写有什么特别的作用。

点拨 ①突出母亲年轻时争强好胜、不免孩子气的性格,使母亲的形象一开始就显得率真可爱,这与后文中母亲因操劳而早逝的可敬形象构成对比。②展现了母子俩曾经有过一段轻松快乐、无忧无虑的生活,这种快乐的生活气氛和轻松笔调,与后来的生活困境及后文压抑的气氛形成对照。③这样一篇回忆母亲的文章如此开头,非常别致,增强了文章的生活情趣和艺术吸引力。

2.作者在《合欢树(节选)》中三次提到自己的年龄。你认为他在二十岁后和三十岁后对母爱各有怎样的体会。

点拨 ①二十岁以后,作者双腿残废,母亲为了给他治病和帮助他学习写作而努力不懈,直至因过度操劳而早逝,这使他体会到母亲的执着与无私。②三十岁以后,作者在创作上接连获得成功,他感念没有母亲就没有自己的现在,痛定思痛,更体会到母爱的深厚与恒久。

3.结合两篇文章,分析史铁生在与病魔斗争的过程中,表现出怎样的精神

点拨 ①面对病魔的折磨,具有乐观的心态。起初,期盼着能健康地走出医院。②病情恶化后,具有积极的心态。开始想写点什么,有了活的兴致和价值感。③最终感悟到精神力量的伟大。认识到人只有凭借着精神的力量来拯救自己。

本课结束

第七单元

15 我与地坛(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

教考衔接 素养提升

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

[资源助读]

作者简介

职业是生病,业余在写作——史铁生

史铁生(1951—2010),出生于北京,当代作家。1967年毕业于

清华大学附属中学,1969年去延安插队,因病于1972年回到

北京。后来又患肾病并发展为尿毒症,需要靠透析维持生命。

自称“职业是生病,业余在写作”。曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。代表作品有《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《病隙碎笔》《合欢树》《务虚笔记》等。他的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2002年史铁生获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度;一种千万人心痛的温暖,让我们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。——韩少功

作品背景

不屈服于命运的抗争

本文写于1989年5月,史铁生在二十岁出头时忽然双腿瘫痪,一时“被命运击昏了头”,觉得“自己是世上最不幸的一个”,加上“找不到工作,找不到去路”,真是“失魂落魄”。地坛,荒芜冷落的古园成了“可以逃避一个世界的另一个世界”,他“一天到晚耗在这园子里”。起初,他苦闷,绝望,常常“一连几小时专心致志地想关于死的事”。此时,母亲默默地关心着他,支持着他,用深沉而不张扬的爱给儿子送去温暖。作者在地坛进行了长期的思考,在母亲的关爱下最终以积极进取的人生观战胜了消极颓废的人生观。后来,他走上了文学创作的道路,用纸笔在报刊上撞开了一条路。作者通过《我与地坛》回顾自己过往的生活,尤其是自己瘫痪以后的心路历程。这篇散文是回忆,是自省,弥漫着沉郁的人生况味,闪烁着澄明的智慧之光。

相关常识

地 坛

地坛,又称方泽坛,位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀土地神的场所。

[知识梳理]

1.读准字音

shí

cù

tān pǐ

kuī

tuì

qì

xī sū

pì

juàn

jùn

sù

xiǔ

xiù

yù

yùn

tiē

tiě

tiè

2.写对字形

恪

烙

赂

檐

瞻

桓

亘

垣

沧

怆

赡

遐

暇

瑕

葭

跄

撅

噘

蹶

厥

从古到今从未变过,形容空间或时间上的连续不断。

心里烦躁,精神不安。

亲身面临那种境地。

急着取得成功。含有忽视质量、追求速度之意。

4.词语辨析

失魂落魄 惊慌失措

失魂落魄:形容心神不定、非常惊慌的样子。 惊慌失措:惊恐慌乱,不知怎么办才好。

相同点:都有“惊慌”的意思。

不同点:“失魂落魄”侧重心神不定。“惊慌失措”侧重受到惊吓。

例句 ①她被公司开除了,大家看着她 地离开这座大楼。

②科学报告显示,全世界致命的霉菌“超级细菌”传播,令科学家 ,因为它对主要抗菌药物具有抗药性。

失魂落魄

惊慌失措

声名狼藉 臭名昭著

声名狼藉:形容名誉坏到极点。 臭名昭著:坏名声大得谁都知道。

相同点:都含有“名声坏”的意思。

不同点:词义虽然相近,但程度不同,“臭名昭著”要比“声名狼藉”语意重。

例句 ①娱乐圈里因吸毒导致 的明星不乏其人,请远离毒品,珍爱生命。

②在近代史上,东印度公司 ,它是西方列强殖民亚洲的先锋力量,也是一个赤裸裸的“强盗”。

声名狼藉

臭名昭著

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理解语句,体悟情感

[情境导入] 翻开史铁生的散文,你会不知不觉地被他那平实的文字所吸引,更会情不自禁地被作品中的真情所打动。《我与地坛》中的许多语句,情感真挚而又充满哲思,能给我们带来深刻的思考。

1.第2段说“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”。这两句话的意思有点重复,请分析其用意。

点拨 史铁生在生病之前,他的生命是一种常态,家是其生活的中心,地坛不过是其居家之外的另一个不远的去处,因此他说“地坛离我家很近”。在此之后,他“忽然间几乎什么都找不到了”,于是“一天到晚耗在这园子里”。在这里,他领悟到生命的内涵,并从此坦然地面对人生。可以说,此时的地坛已经成为史铁生精神生活的中心——他的精神家园。原本的家则成了这一中心之外的另一个不远的去处,因此他说“我家离地坛很近”。

2.第3段说:“在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。”请分析这句话的深刻内涵。

点拨 作者在二十出头的年纪残废了双腿,因此长时间待在地坛。正是在这个“沉静”的环境中,他活了过来,他在这里感悟到人自身生命的不易,对于自我的认识有了质的飞跃。这个环境里弥漫着沉静的光芒,这里是使他质变的沃土。他仿佛看到了时间悄无声息地流逝,看到了自己的身影。这句话将个人遭遇和所处环境以及时间联系在一起,揭示了时间流逝的无情和现实的残酷。

3.请分析下面两个句子的深刻内涵。

(1)只是到了这时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,母亲的苦难与伟大才在我心中渗透得深彻。上天的考虑,也许是对的。

(2)多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

点拨 (1)母亲活着的时候,“我”没能理解母亲的苦难,现在“我”明白了自己的存在使母亲遭此苦难,“我”于心不忍,所以,对母亲的离去也似乎感到一丝安慰。赞美母爱伟大的情感充溢字里行间。

(2)母亲对儿子的爱是不张扬的,是默默的。她默默地承受,默默地给予。一个在人生十字路口徘徊而又奋然前行的人,必定接受着母亲真挚的爱。这是对母亲的忏悔,更是对母爱的讴歌。

研读任务二 理清思路,把握观点

[情境导入] 作者的精神嬗变是在“荒芜但并不衰败”的地坛中完成的,在地坛古老而又充满生机的环境中,作者获得了对生命新的理解,从而走出了残疾自伤的阴影。本文前后两部分有何联系 让我们再次走进文本,体会作者的巧妙构思。

4.在课文第一部分中作者为什么用大部分篇幅来写地坛古园

点拨 从结构上讲,在文章的开头必须介绍地坛,但更主要的还是内容的需要,因为其后的内容都与这座古园有关。作者正是在这里对生死做出了理智的抉择,并不断地思考着怎样活的问题,而且作者正是从这里出发走向了成功。古园历久而弥坚的活力正是激励作者勇敢面对不幸、采取积极人生态度的取之不尽的源泉。这座古园映照了作者的生活,那些历经沧桑的建筑和景物,抚慰着作者内心的苦痛,缓解了他迷茫的心绪,也使他感受到生命的启示:这座古老而充满内在生机的园子,成了他生活的一部分,引发了他对生命意义的长久思索。

5.作者在园中思考了哪些问题 得出了什么结论

点拨 第一部分中有这样几句话:“我一连几小时……我为什么要出生。” “剩下的就是怎样活的问题了。这却不是……去窥看自己的心魂。”这实际是史铁生在园中十五年全部所思所想的总体线索。也就是说,史铁生“追寻”的“问题”共三个。

第一个,“我”的身体残废了,“我”的生命是不是就此结束 是不是就一死了之 也就是说,“我”该不该去死 第二个,“我”为什么要出生 第三个,“我”应该怎样活 这是作者窥看的“心魂”。

当作者对前两个问题“想了好几年”后终于想明白了,终于感悟到“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,感悟到“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实”的时候,作者实际已经找到答案了,已经对那两个有关“生”与“死”的问题释然了。母亲对待苦难的态度给了作者生存的启示:要坚强地承受苦难,要坚忍地活下去。这正是回答作者“怎么活”的疑问的答案。

6.本文前后两部分有何联系

点拨 《我与地坛》的这两个部分,从内容上看是紧密联系的,第一部分写了“我”与地坛的故事,第二部分写了在地坛这个环境中“我”与母亲的故事。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了“为什么生”的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了“怎么活”的问题。地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。文章结尾说:“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”至此母亲与地坛已经融为一体了。

7.本文标题是《我与地坛》,但写的是“我”与“地坛”及“母亲”之间的事情,“我”在“地坛”与“母亲”之间建立了联系。“地坛”与“母亲”给了“我”怎样的生命启示

点拨 作者以自己的亲身经历为基础,叙述了他多年来在地坛公园沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人该怎样来看待生命中的苦难,最终由个人严酷的命运上升到生命永恒的不变,超越了个体有限的生命。文中的母亲与地坛融为一体,都给过我生命的启示,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛,从而歌颂了母爱的崇高与伟大。

研读任务三 鉴赏形象,品悟特色

[情境导入] 史铁生虽然身体残缺,但思想健全而丰满。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是明朗和欢乐。他睿智的言辞,照亮的是我们孱弱的内心。让我们从地坛的景物中感受生命的诗意,从母亲的身上感受人生的坚强。

8.第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么 有何作用

景 物 特 点 作 用

第 3 段 剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、散发着沉静光芒的夕阳 ① ②

第 5 段 蜂儿如一朵……片刻不息 ③ ④

第 7 段 十五年中,这古园的形体……微苦的味道 ⑤ ⑥

古老、荒芜、

冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉寂中,“我”看到了自己,认识了自己

荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,但不应该颓废

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾,而改变生命的本色,应该同样活得有意义

9.如何领悟文中母亲的形象 作者又是如何表现母亲这一形象的

点拨 (1)文中刻画了一位承受着巨大痛苦,帮助双腿瘫痪的儿子重新鼓起生活勇气的母亲形象,她是一位不幸的母亲,又是一位坚忍的母亲。她日日夜夜生活在愁苦中,她对儿子的爱深沉而不张扬,她的悲苦深沉而不外露。母亲是坚忍而伟大的,母爱是崇高而伟大的。

(2)本文从母亲对“我”的理解这个角度来写母亲对“我”的关爱。母亲理解“我”,她给“我”去地坛的自由,她甚至做好了一切母亲都不愿意做的最坏的打算,她独自承受着儿子的残疾带来的痛苦,她活得很苦;而对母爱的书写,是从“我”对母亲的理解这个角度展开的,写“我”对母亲对待生命、对待命运的态度的理解。从开始的不理解母亲,逐渐地,随着思考的深入,随着精神追寻的深入,母亲“艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱”逐步得到彰显,“我”终于理解了母亲,读懂了母亲。母亲完全在苦难的折磨中度过了自己的一生,在苦难中默默地承受着命运的重压,母亲的苦难,解答了“我”应该怎么活,怎样面对苦难的问题。

思维提升

[比较鉴赏]

无涯苦难,是史铁生锤炼思想的三昧真火;扶轮问路,是史铁生叩击灵魂的虔诚思索;拥抱自然,几乎是所有人汲取精神力量的终极源泉。这正如英国作家菲奥娜·斯塔福德在《那些活了很久很久的树》中所说:即使是最孤独的行人,迈出的每一步都有华丽的风景相伴。让我们结合《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛(节选)》三个文本,看看作者所写的景物及其特点,以及作者从这些自然景物中获得的心灵慰藉与生命启示。

篇 目 景物对象 特 点 作者的感悟

《故都的秋》 老北京的破屋、 市井 清、静、悲凉 ⑤

《荷塘月色》 ① ③ ⑥

《我与地坛 (节选)》 ② ④ 让作者从悲伤绝望中获得生存的力量,汲取了精神的滋养

清华园的一塘夏荷

北京的地坛公园

幽美而恬静

荒芜但并

不衰败

满足了作者对故都的思念与依恋,对隽永秋味的品尝

慰藉了作者“颇不宁静”的心,勾起了作者对江南的思念

[整合建构]

思路整合

文章主旨

课文分两部分,第一部分写了“我”与地坛的故事,第二部分写了在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了“为什么生”的问题。母亲使“我”找到了生存的意义,解决了“怎么活”的问题。地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。

教考衔接 素养提升

散文的句段作用

[知识阐释]

句段作用分析就是选择“牵一发而动全身”的句子或段落,分析其在全篇结构思路中的作用,这些句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,它们在结构上、内容上有特殊作用,在表达上富有特色。

掌握五大常考句段

1.开篇

①开篇点题,往往是总领全文,点明主旨,或表达与主旨相关的某种情感(奠定感情基调)。

②开篇不点题,那么,开头句段的作用就是开启(引出)下文,或与下文形成对照,或为下文作铺垫。

③开篇描写景物,那么,首段的作用,从结构上看,它可能是铺垫;从景物描写上看,作用是衬托、勾勒环境、提供背景、营造(渲染)某种氛围等。

④开篇设置悬念,吸引读者;开篇抒情,引起读者共鸣;抑扬开篇,强化读者

印象。

2.中间

①结构上承上启下(总结上文,领起下文),起过渡作用。

②内容上扩展思路,丰富内涵(由写景转向抒情、由叙述转向议论、由正面转向反面等)。

3.结尾

①篇末点题,卒章显志。

②升华情感,深化主题。

③照应前文,结构严谨。

④发人深思,意蕴深远(给读者留下思考、回味的空间)。

4.插入段

①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系。

②对全文中心起强化、突出作用。

③在结构上宕开一笔,形成波澜。

5.反复出现的句子

①在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用。

②在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。

③在表达上,有强化或一唱三叹之效。

[技法攻略]

段落作用题答题“四角度”

虽然不同位置的句段在文中的作用有所不同,但解答此类题均应从内容、结构、表达技巧和读者几方面入手。

[典题试做]

阅读下面的文字,完成1~2题。

青涩记忆中的北京味儿

北 岛

我要用文字重建一座城市,重建我的北京——在我的城市里,时间倒流,枯木逢春,小时的气味儿、声音和光线被找回,被拆除的四合院、胡同和寺庙恢复原貌,瓦顶排浪般涌向低低的天际线,鸽哨响彻深深的蓝天,孩子们熟知四季的变化,居民们胸有方向感。我打开城门,欢迎四海漂泊的游子,欢迎无家可归的孤魂,欢迎所有好奇的客人们。

关于北京,首先让我想到的是气味儿,随季节变化而变化。就这一点而言,人像狗。要不为什么那些老华侨多年后回国,四顾茫然,张着嘴,东闻闻西嗅嗅——寻找的就是那记忆中的北京味儿。

冬储大白菜味儿。立冬前后,各副食店门前搭起临时菜站,大白菜堆积如山,从早到晚排起长队。每家至少得买上几百斤,用平板三轮、自行车、儿童车等各种工具倒腾回家,邻里间互相照应,特别是对那些行动不便的孤寡老人。大白菜先摊开晾晒,然后码放在窗下、门边、过道里、阳台上,用草帘子或旧棉被盖住。冬天风雪肆虐,大白菜像木乃伊干枯变质,顽强地散发出霉烂味儿,提示着它们的存在。

煤烟味儿。为取暖做饭,大小煤球炉、蜂窝煤炉像烟鬼把烟囱伸岀门窗,喷云吐雾。而煤焦油从烟囱口落到地上,结成一坨坨黑冰。赶上刮风天,得赶紧转动烟囱口的拐脖——浓烟倒灌,呛得人鼻涕眼泪,狂嗽不止。更别提那阴险的煤气:趁人不备,温柔地杀你。

灰尘味儿。相当于颜色中的铁灰加点儿赭石——北京冬天的底色。它是所有气味儿中的统帅,让人口干舌燥,嗓子冒烟,心情恶劣。一旦借西北风更是了得,千军万马,铺天盖地,顺窗缝门缝登堂入室,没处躲没处藏。当年戴口罩防的主要就是它,否则出门满嘴牙碜。

正当北京人活得不耐烦,骤然间大雪纷飞,覆盖全城。大雪有一股云中薄荷味儿,特别是出门吸第一口,清凉滋润。孩子们高喊着冲出门去,他们摘掉口罩扔下手套,一边喷吐哈气,一边打雪仗堆雪人。直到道路泥泞,结成脏冰,他们沿着脏冰打岀溜儿,快到尽头往下一蹲,借惯性再蹭几米,号称“老头钻被窝儿”。

我家离后海很近。孩子们常在那儿“滑野冰”,自制冰鞋雪橇滑雪板,呼啸成群,扬起阵阵雪末儿,被风刮到脸上,好像白砂糖一样,舔舔,有股无中生有的甜味儿。工人们在湖面开凿冰块,用铁钩子钩住,沿木板搭的栈道运到岸上,再运到李广桥北面的冰窖。趁人不注意,我跟着同学钻进冰窖,昏暗阴冷,水腥味夹杂着干草味。那些冰块置放在多层木架上,用草垫隔开,最后用草垫、木板和土封顶。待来年夏天,这些冰块用于冷藏鲜货食品,制作冰淇淋刨冰。在冰窖里那一刻,我把自己想象成冷冻的鱼。冬天过于漫长,让人厌烦,孩子们眼巴巴盼着春天。数到“五九”,后海沿岸的柳枝蓦然转绿,变得柔软,散发着略带苦涩的清香。解冻了,冰面发岀清脆的破裂声,雪水沿房檐滴落,煤焦油的冰坨像墨迹洇开。我们的棉鞋全都变了形,跟蟾蜍一样趴下,咧着嘴,有股咸带鱼的臭味儿。

我母亲几乎年年都买水仙,赶上春节前后悄然开放,暗香涌动,照亮沉闷的室内。在户外,顶属杏花开得最早,随后梨花、丁香、桃花,风卷花香,熏得人头晕,昏昏欲睡。小时候常说“春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月”,那时尚不知有花粉过敏一说。

等到槐花一开,夏天到了。国槐乃北方人性格,有一种恣意妄为的狞厉之美。相比之下,那淡黄色槐花开得平凡琐碎,一阵风过,如雨飘落。槐花的香味儿很淡,但悠远如箫声。

而伴随着这香味的是可怕的“吊死鬼”。那些蠕虫吐丝吊在空中,此起彼伏,封锁着人行道。穿过“吊死鬼”方阵如过鬼门关,一旦挂在脖子上、脸上,挥之不去,让人浑身起鸡皮疙瘩,难免惊叫。

夏天是一年中最快乐的时光,主要是放暑假的缘故吧。我们常去什刹海体育场游泳。说到游泳,我们沉浮在福尔马林味儿、漂白粉味儿和尿臊味儿中,沉浮在人声鼎沸的喧嚣和水下的片刻宁静之间。

暴雨似乎来自体内的压力。当闷热到了难以忍受的临界点,一连串雷电惊天动地,青春期的躁动得到某种程度的释放。雨一停,孩子冲向马路旁阴沟里,一边蹚水一边高叫:“下雨啦,冒泡啦,王八戴上草帽啦……”

秋雨中树叶飘零,有股酽茶的苦味儿。不知为什么,秋天总与忧伤相关,或许是开学的缘故:自由被没收了。是的,秋天代表了学校的刻板节奏,代表了秩序。粉笔末儿飘散,中文与数字在黑板上出现又消失。秋雨阵阵,树叶辗转飘零,湿漉漉的,起初带有泡得过久的酽茶的苦味儿,转而变成发酵的霉烂味儿。与即将接班的冬储大白菜味儿相呼应。

(原文有删节)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的理解和鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第1段中作者想要用文字重建北京城,借此怀念一切与北京相关的回忆,自然引出对北京气味儿的想念。

B.文章主要运用了比喻、比拟的手法写北京的气味儿,同时还穿插了一些民俗谚语,以增添京味儿。

C.“槐花的香味儿很淡,但悠远如箫声”,将“香味儿”的嗅觉转移到“箫声”的听觉,略有夸张之意,有失公允。

D.文章剪裁讲究,详略安排得当,让读者体会到了极其丰富的四季特色。

答案 C

解析 C项,“略有夸张之意,有失公允”理解有误,这句话运用了通感的修辞手法,将北京夏天快乐、恣意的味道写得悠远绵长,令人回味。

2.文章第2段有什么作用 请结合全文分析。

答案 ①结构上,总领全文,并引起下文对北京不同季节京味儿的回忆;②内容上,表达对北京的想念;③技巧上,运用比喻手法,列举老华侨的事例,形象幽默地表达北京味儿对人们的吸引力以及人们对北京的深情。

主题阅读 群文拓展

苦难的灵魂,向死而生

史铁生一生与苦难相伴。他在最狂妄的年龄残废了双腿,一天到晚待在地坛里,地坛的树荫和夕阳笼罩着他绝望的身影,让他在生命最为鲜活的年龄思考与之最不相称的死亡。正是古老的地坛给予他生命的启示,使他获得了对生命新的理解,从而走出了残疾自伤的阴影。史铁生向死而生,于是破茧重生!

[群文阅读]

合欢树(节选)

史铁生

十岁那年,我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻,急着跟我说她自己,说她小时候的作文作得比我还要好,老师甚至不相信那么好的文章会是她写的。“老师找到家来问,是不是家里的大人帮了忙。我那时可能还不到十岁呢。”我听得很扫兴,故意笑:“可能 什么叫‘可能还不到’ ”她就解释,我装作根本不再注意她的话,对着墙打乒乓球,把她气得够呛。不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。她正给自己做一条蓝底白花的裙子。

二十岁时,我的两条腿残废了。为了我的腿,母亲的头上开始有了白发。医院已经明确表示,我的病目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上,到处找大夫,打听偏方,花很多钱。她倒总能找来些稀奇古怪的药,让我吃,让我喝,或者是洗、敷、熏、灸。“别浪费时间啦!根本没用!”我说。我一心只想着写小说,仿佛那东西能把残疾人救出困境。可母亲仍不放弃,直到最后一回我的胯上被熏成烫伤,这对于瘫痪病人来说实在太悬了。后来母亲发现我在写小说。她跟我说:“那就好好写吧。”我听出来,她对治好我的腿也终于绝望,但又抱了新的希望。“你小时候的作文不是得过第一吗 ”她提醒我说。她到处去给我借书,顶着雨或冒了雪推我去看电影,像过去给我找大夫、打听偏方那样,抱了希望。

三十岁时,我发表了第一篇小说,母亲却已不在人世。过了几年,我的另一篇小说又侥幸获奖,母亲已经离开我整整七年。

获奖之后,登门采访的记者就多。大家都好心好意,认为我不容易。但是我只准备了一套话,说来说去就觉得心烦。我摇着车躲出去,坐在小公园安静的树林里,想:母亲为什么早早地走了呢 迷迷糊糊中,我似乎听见回答:“她心里太苦了,老天爷可怜她,就召她回去了。”这让我心里得到一点安慰,睁开眼睛,风正从树林里吹过。

几年前,老街坊们就提醒过我:“到小院儿去看看吧,你妈妈种的那棵合欢树今年开花了!”我听了心里一阵抖。还说,我家原来住的房子里现在住了小两口,刚生了个儿子,孩子不哭不闹,光是瞪着眼睛看窗户上的树影儿。

我没料到那棵树还活着。那年,母亲到劳动局去给我找工作,回来时在路边挖了一棵刚出土的小苗,以为是含羞草,种在花盆里长起来,竟是一棵合欢树。母亲从来喜欢那些东西,但当时心思全在别处。第二年合欢树没有发芽,母亲叹息了一回,还不舍得扔掉,依然让它长在花盆里。第三年,合欢树却又长出叶子,而且茂盛了。母亲高兴了很多天,以为那是个好兆头,常去侍弄它,不敢再大意。又过一年,她把合欢树移出盆,栽在窗前的地上。再过一年,母亲去世,我们搬离了同母亲住过的那个小院儿,悲痛弄得我把那棵小树忘记了。

(有删改)

我二十一岁那年

史铁生

十九年前,父亲搀扶着我第一次走进那病房。那时我还能走,走得艰难,走得让人伤心就是了。当时我有过一个决心:要么好,要么死,一定不再这样走出来。

那天恰是我二十一岁生日的第二天。我对医学对命运都还未来得及了解,不知道病出在脊髓上将是一件多么麻烦的事。我舒心地躺下来睡了个好觉。心想:十天,一个月,好吧就算是三个月,然后我就又能是原来的样子了。和我一起插队的同学来看我时,也都这样想,他们给我带来很多书。可是我不仅没能出院,病反而更厉害了。整个冬天就快过去,我反倒拄着拐杖都走不到院子里去了,双腿日甚一日地麻木,肌肉无可遏止地萎缩。

我能住到7号来,事实上是因为大夫护士们都同情我。大夫护士都已经明白我这病的前景极为不妙,还因为我爱读书。护士长好几次在我母亲面前夸我,最后总是说:“唉,这孩子……”这一声叹气,暴露了当代医学的爱莫能助。他们没有别的办法帮助我,只能让我住得好一点,安静些,读读书吧——他们可能是想,说不定书中能有“这孩子”一条路。

可我已经没了读书的兴致。整日躺在床上,听各种脚步从门外走过。心里祈祷:上天如果你不收我回去,就把能走路的腿也给我留下!

朋友送了我一包莲子,无聊时我捡几颗泡在瓶子里,想,赌不赌一个愿 要是它们能发芽,我的病就不过是个瘤子。但我战战兢兢地一直没敢赌。谁料几天后莲子竟都发芽。然而科学胜利了,它三番五次地说那儿没有瘤子,没有没有。定案之日,我像个被冤判的屈鬼那样疯狂地作乱,挣扎着站起来,心想干嘛不能跑一回给那个没良心的上天瞧瞧 后果很简单,如果你没摔死你必会明白:确实,你干不过上天。

我终日躺在床上一言不发,心里先是完全的空白,随后由着一个死字去填满。王主任来了。我面向墙躺着,王主任坐在我身后许久不说什么,然后说了,话并不多,大意是:还是看看书吧,你不是爱看书吗 人活一天就不要白活。将来你工作了,忙得一点时间都没有,你会后悔这段时光就让它这么白白地过去了。这些话当然并不能打消我的死念,但这些话我将受用终生,在以后的若干年里我频繁地对死神抱有过热情,但在未死之前我一直记得王主任这些话,因而还是去做些事。使我没有去死的原因很多,“人活一天就不要白活”亦为其一,慢慢地去做些事于是慢慢地有了活的兴致和价值感。

晚上朋友们走了,在小台灯幽寂而又喧嚣的光线里,我开始想写点什么,那便是我创作欲望最初的萌生。我一时忘记了死。

二十一岁过去,我被朋友们抬着出了医院,这是我走进医院时怎么也没料到的。我没有死,也再不能走,对未来怀着希望也怀着恐惧。在以后的年月里,还将有很多我料想不到的事发生,我仍旧有时候默念着“上天保佑”而陷入茫然。但是有一天我认识了神,他有一个更为具体的名字——精神。在科学的迷茫之处,在命运的混沌之点,人唯有乞灵于自己的精神。不管我们信仰什么,都是我们自己的精神的描述和引导。

(有删改)

阅读思考

1.《合欢树(节选)》一开头就写了儿子小时候与母亲的一场小冲突。你认为这样写有什么特别的作用。

点拨 ①突出母亲年轻时争强好胜、不免孩子气的性格,使母亲的形象一开始就显得率真可爱,这与后文中母亲因操劳而早逝的可敬形象构成对比。②展现了母子俩曾经有过一段轻松快乐、无忧无虑的生活,这种快乐的生活气氛和轻松笔调,与后来的生活困境及后文压抑的气氛形成对照。③这样一篇回忆母亲的文章如此开头,非常别致,增强了文章的生活情趣和艺术吸引力。

2.作者在《合欢树(节选)》中三次提到自己的年龄。你认为他在二十岁后和三十岁后对母爱各有怎样的体会。

点拨 ①二十岁以后,作者双腿残废,母亲为了给他治病和帮助他学习写作而努力不懈,直至因过度操劳而早逝,这使他体会到母亲的执着与无私。②三十岁以后,作者在创作上接连获得成功,他感念没有母亲就没有自己的现在,痛定思痛,更体会到母爱的深厚与恒久。

3.结合两篇文章,分析史铁生在与病魔斗争的过程中,表现出怎样的精神

点拨 ①面对病魔的折磨,具有乐观的心态。起初,期盼着能健康地走出医院。②病情恶化后,具有积极的心态。开始想写点什么,有了活的兴致和价值感。③最终感悟到精神力量的伟大。认识到人只有凭借着精神的力量来拯救自己。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读