第六单元12 拿来主义课件(共23张PPT)统编版(部编版)必修 上册

文档属性

| 名称 | 第六单元12 拿来主义课件(共23张PPT)统编版(部编版)必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 21:05:03 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第六单元

12 拿来主义

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家,是中国现代文学的奠基人。其代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。

【了解背景】

本文选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷),写于1934年6月4日。当时在对待外来文化的问题上,一方面,有人采取全盘否定、一概排斥的态度,急于盲目输出本国的传统文化,以彰显信心;另一方面,由于帝国主义长期的军事侵略、经济侵略和文化侵略,一些人特别是青年人对外来的东西发生了恐怖,甚至有一种盲目排外的情绪。《拿来主义》这篇文章,就是鲁迅针对这些现象,对当时思想文化问题的一个发言。

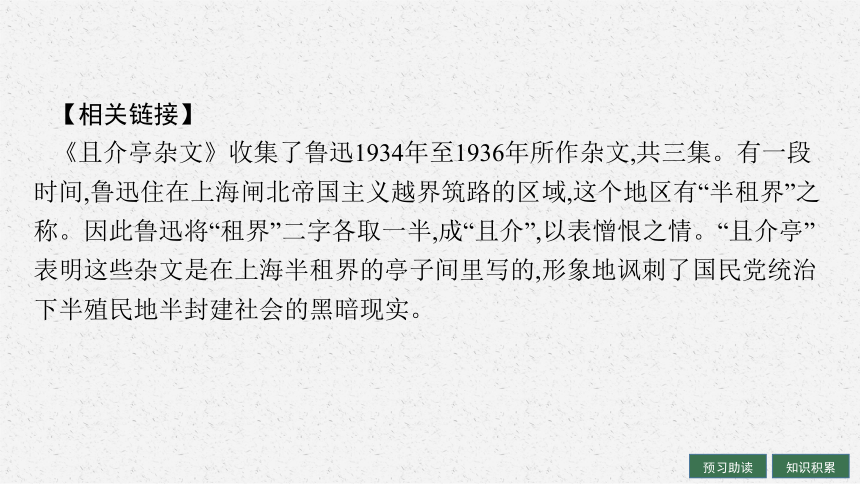

【相关链接】

《且介亭杂文》收集了鲁迅1934年至1936年所作杂文,共三集。有一段时间,鲁迅住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。因此鲁迅将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨之情。“且介亭”表明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民地半封建社会的黑暗现实。

知识积累

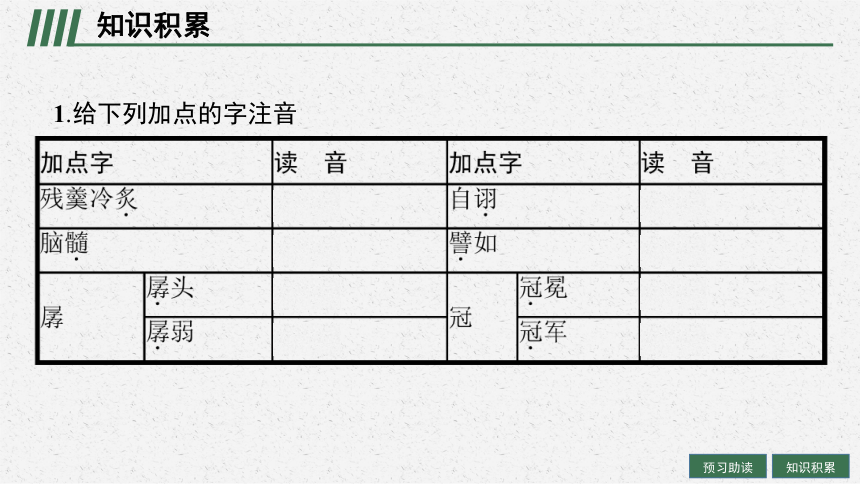

1.给下列加点的字注音

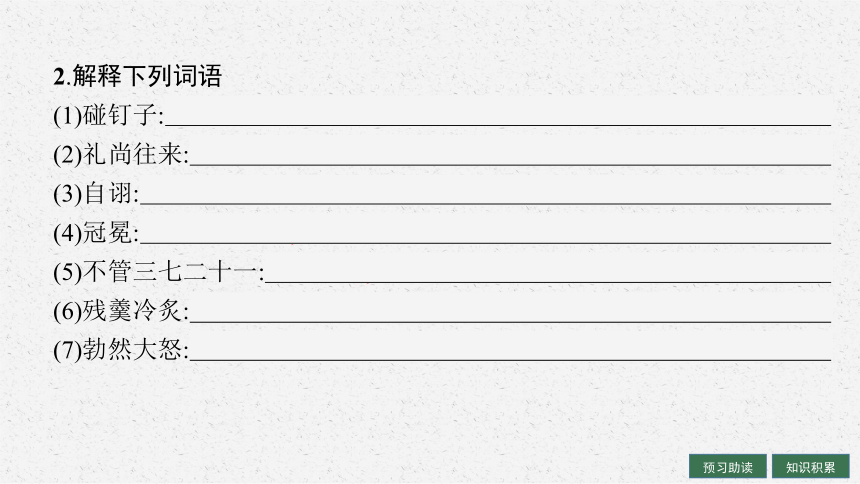

2.解释下列词语

(1)碰钉子:比喻遭到拒绝。

(2)礼尚往来:在礼节上讲求有来有往。

(3)自诩:自夸。

(4)冠冕:意思是很体面,有气派。

(5)不管三七二十一:不顾一切;不问是非情由。

(6)残羹冷炙:吃剩的饭菜,喻指权贵的施舍。

(7)勃然大怒:形容人大怒的样子。勃然,因生气或惊慌等变脸色的样子。

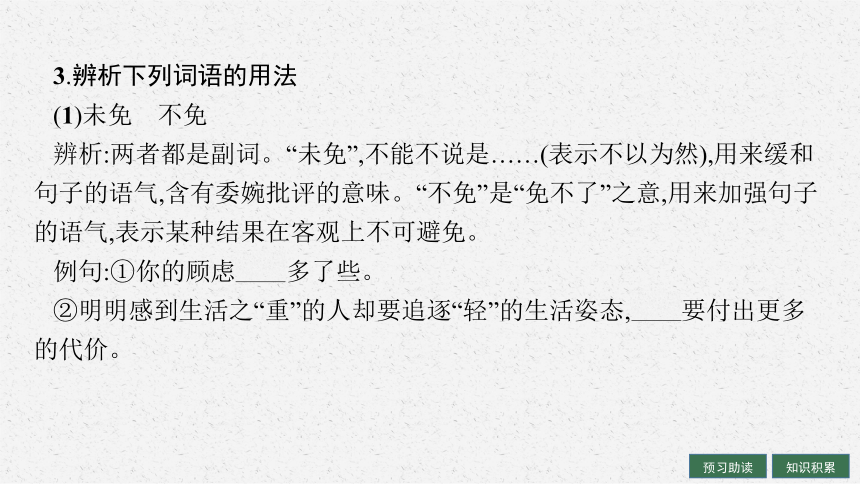

3.辨析下列词语的用法

(1)未免 不免

辨析:两者都是副词。“未免”,不能不说是……(表示不以为然),用来缓和句子的语气,含有委婉批评的意味。“不免”是“免不了”之意,用来加强句子的语气,表示某种结果在客观上不可避免。

例句:①你的顾虑未免多了些。

②明明感到生活之“重”的人却要追逐“轻”的生活姿态,不免要付出更多的代价。

(2)故弄玄虚 弄虚作假

辨析:两者都有“使用一定的手法欺骗人”的意思,但词义的侧重点不同。“故弄玄虚”,指故意玩弄使人迷惑的花招儿,多用在书面语中。“弄虚作假”,指耍花招儿,欺骗人。前者侧重“使人迷惑”,后者侧重“欺骗”。

例句:①鲁迅时常为民请命,对那些故弄玄虚、诓骗民众的御用文人进行无情的抨击。

②我们提倡实事求是,反对在工作中弄虚作假。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 把握作者的观点态度

1.“闭关主义”的做法是什么 为什么行不通

参考答案:做法是“自己不去,别人也不许来”。因为“给枪炮打破了大门”,遭到了帝国主义的武力逼迫,“又碰了一串钉子”。

2.“抛来”和“抛给”有何区别

参考答案:抛来——把无用的东西抛弃掉,或者无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。抛给——有目的、带恶意地输出。

3.“拿来”的观点是在哪一段提出来的 是从哪一段开始阐述其要旨的

参考答案:第2段提出“拿来”后,第5、6段再次提到,直到第7段,才开始正面阐述“拿来主义”这一主张。

4.文章最后一段共5句话,如果这5句话是5个问题的答案,那么应该是哪5个问题

①

②

③

④

⑤

究竟应该怎样对待文化遗产

对文化遗产应该怎样区别对待

正确对待文化遗产有什么积极意义

要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件

实行“拿来主义”的重要性、迫切性何在

【任务二】 学习本文的论证方法

1.作者要提倡“拿来主义”,为什么先从“闭关主义”和“送去主义”写起

参考答案:近代的“闭关主义”导致了现在的“送去主义”,“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是为了“立”。

2.作者以“大宅子”为例批判了三种错误对待文化遗产的人,他们的行为和实质是什么

对象 行 为 实 质

孱头

昏蛋

废物

徘徊不敢走进门

不敢继承

放一把火烧光

完全拒绝

欣欣然蹩进卧室

全盘接受

3.为了说明正确对待文化遗产的态度,作者运用了一系列比喻,请根据喻体,写出本体,并指明作者的态度。

喻 体 本 体 态 度

鱼翅

鸦片

烟枪、烟灯、 姨太太

文化遗产中的精华部分

吸收(使用)

精华和糟粕并存的部分

趋利避害(合理使用)

糟粕

毁掉(只留少许送博物馆)

课堂活动

鲁迅在《拿来主义》一文的结尾强调“首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私”,但鲁迅没有说“其次”应该怎样。结合你对“拿来主义”的理解,谈谈你认为还要注意什么。

提示:解答此题,可结合怎样“拿”和“拿什么”分析,也可结合“如何拿”理解。

观点一 “拿来”的前提是必须有开放的、先进的思想。如果思想保守,观念落后,分不清哪是精华,哪是糟粕,就会拿错。保守的思想、落后的观念都是“拿来”的大敌。

观点二 必须为有用而“拿”。这个世界上,许多东西不一定对我们有用。没有用的东西,我们拿来,只会增加我们的负担。

观点三 “拿来”后必须咀嚼、消化、吸收。“拿来”的毕竟不是自己的,只有通过咀嚼、消化、吸收,才能成为自己的“血肉”,丰富自己的肌体。否则,“拿来”只是占有,不是创造,更不会生成。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

巧用比喻,浅易幽默

《拿来主义》是巧妙地运用比喻论证的典例。本文以小见大,就近取譬,通过细小的、人们熟悉的事物来阐明一个抽象的深刻的道理,这是鲁迅杂文突出的写作特点之一。文中的8、9两段,集中运用了比喻论证法。第8段中,作者用“譬如罢”这一标志语,引出后面的若干比喻:“大宅子”“孱头”“昏蛋”“废物”等,比喻文化遗产和对待文化遗产的不同态度。在第9段中,作者用“鱼翅”“鸦片”“烟枪、烟灯、姨太太”分别比喻文化遗产中的“精华”“精华与糟粕并存的部分”与“糟粕”。两段中的比喻,新颖别致,形象生动,将深奥、抽象的道理说得浅显和具体,收到了很好的表达效果,能给人留下深刻的印象。

鲁迅幽默风趣的语言、巧用比喻的手法,很值得我们学习和借鉴。杰出的幽默才能,卓越的讽刺艺术,使鲁迅的杂文机趣横生,让读者发出会心的微笑。

【素材挖掘】

●要有“拿来”的勇气 拿来主义要求我们“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,鼓励我们要“沉着,勇猛,有辨别,不自私”。无论是对待中国传统文化还是外国文化与技术,我们要勇于借鉴,敢于学习,做到古为今用,洋为中用。

●要有“辨别”的眼光 “取其精华,去其糟粕”是“拿来”后必须要做的第一步工作,在外来事物面前,我们不能做“徘徊不敢走进门”的“孱头”,更不能做全盘接受的“废物”。辨别,筛选,“师夷长技”,批判继承才是正确的态度。

●要有“批判”的精神 无论是我国古代的文化艺术,还是国外的文化技术,都有适合于古人、适合于外国人而未必符合我们当下需要的地方,能适用于今天的,能符合我们国情民情的,我们借鉴学习;有悖于我们的实际,有损我们的道德与情操的,我们要果断舍弃。

●要有“创新”的智慧 无论是对待传统文化还是对待外国文化,无论是对待古代工艺还是外国科技,我们“拿来”的目的不是储存,更不是展览,而是要为我所用,创造出新文化、新技术。没有“创新”的目的,任何学习都是徒有其表,任何借鉴都是装点门面。

本课结束

第六单元

12 拿来主义

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家,是中国现代文学的奠基人。其代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。

【了解背景】

本文选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷),写于1934年6月4日。当时在对待外来文化的问题上,一方面,有人采取全盘否定、一概排斥的态度,急于盲目输出本国的传统文化,以彰显信心;另一方面,由于帝国主义长期的军事侵略、经济侵略和文化侵略,一些人特别是青年人对外来的东西发生了恐怖,甚至有一种盲目排外的情绪。《拿来主义》这篇文章,就是鲁迅针对这些现象,对当时思想文化问题的一个发言。

【相关链接】

《且介亭杂文》收集了鲁迅1934年至1936年所作杂文,共三集。有一段时间,鲁迅住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。因此鲁迅将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表憎恨之情。“且介亭”表明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民地半封建社会的黑暗现实。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语

(1)碰钉子:比喻遭到拒绝。

(2)礼尚往来:在礼节上讲求有来有往。

(3)自诩:自夸。

(4)冠冕:意思是很体面,有气派。

(5)不管三七二十一:不顾一切;不问是非情由。

(6)残羹冷炙:吃剩的饭菜,喻指权贵的施舍。

(7)勃然大怒:形容人大怒的样子。勃然,因生气或惊慌等变脸色的样子。

3.辨析下列词语的用法

(1)未免 不免

辨析:两者都是副词。“未免”,不能不说是……(表示不以为然),用来缓和句子的语气,含有委婉批评的意味。“不免”是“免不了”之意,用来加强句子的语气,表示某种结果在客观上不可避免。

例句:①你的顾虑未免多了些。

②明明感到生活之“重”的人却要追逐“轻”的生活姿态,不免要付出更多的代价。

(2)故弄玄虚 弄虚作假

辨析:两者都有“使用一定的手法欺骗人”的意思,但词义的侧重点不同。“故弄玄虚”,指故意玩弄使人迷惑的花招儿,多用在书面语中。“弄虚作假”,指耍花招儿,欺骗人。前者侧重“使人迷惑”,后者侧重“欺骗”。

例句:①鲁迅时常为民请命,对那些故弄玄虚、诓骗民众的御用文人进行无情的抨击。

②我们提倡实事求是,反对在工作中弄虚作假。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 把握作者的观点态度

1.“闭关主义”的做法是什么 为什么行不通

参考答案:做法是“自己不去,别人也不许来”。因为“给枪炮打破了大门”,遭到了帝国主义的武力逼迫,“又碰了一串钉子”。

2.“抛来”和“抛给”有何区别

参考答案:抛来——把无用的东西抛弃掉,或者无代价地送人或施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。抛给——有目的、带恶意地输出。

3.“拿来”的观点是在哪一段提出来的 是从哪一段开始阐述其要旨的

参考答案:第2段提出“拿来”后,第5、6段再次提到,直到第7段,才开始正面阐述“拿来主义”这一主张。

4.文章最后一段共5句话,如果这5句话是5个问题的答案,那么应该是哪5个问题

①

②

③

④

⑤

究竟应该怎样对待文化遗产

对文化遗产应该怎样区别对待

正确对待文化遗产有什么积极意义

要处理好文化遗产我们必须具备哪些条件

实行“拿来主义”的重要性、迫切性何在

【任务二】 学习本文的论证方法

1.作者要提倡“拿来主义”,为什么先从“闭关主义”和“送去主义”写起

参考答案:近代的“闭关主义”导致了现在的“送去主义”,“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,“破”正是为了“立”。

2.作者以“大宅子”为例批判了三种错误对待文化遗产的人,他们的行为和实质是什么

对象 行 为 实 质

孱头

昏蛋

废物

徘徊不敢走进门

不敢继承

放一把火烧光

完全拒绝

欣欣然蹩进卧室

全盘接受

3.为了说明正确对待文化遗产的态度,作者运用了一系列比喻,请根据喻体,写出本体,并指明作者的态度。

喻 体 本 体 态 度

鱼翅

鸦片

烟枪、烟灯、 姨太太

文化遗产中的精华部分

吸收(使用)

精华和糟粕并存的部分

趋利避害(合理使用)

糟粕

毁掉(只留少许送博物馆)

课堂活动

鲁迅在《拿来主义》一文的结尾强调“首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私”,但鲁迅没有说“其次”应该怎样。结合你对“拿来主义”的理解,谈谈你认为还要注意什么。

提示:解答此题,可结合怎样“拿”和“拿什么”分析,也可结合“如何拿”理解。

观点一 “拿来”的前提是必须有开放的、先进的思想。如果思想保守,观念落后,分不清哪是精华,哪是糟粕,就会拿错。保守的思想、落后的观念都是“拿来”的大敌。

观点二 必须为有用而“拿”。这个世界上,许多东西不一定对我们有用。没有用的东西,我们拿来,只会增加我们的负担。

观点三 “拿来”后必须咀嚼、消化、吸收。“拿来”的毕竟不是自己的,只有通过咀嚼、消化、吸收,才能成为自己的“血肉”,丰富自己的肌体。否则,“拿来”只是占有,不是创造,更不会生成。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

巧用比喻,浅易幽默

《拿来主义》是巧妙地运用比喻论证的典例。本文以小见大,就近取譬,通过细小的、人们熟悉的事物来阐明一个抽象的深刻的道理,这是鲁迅杂文突出的写作特点之一。文中的8、9两段,集中运用了比喻论证法。第8段中,作者用“譬如罢”这一标志语,引出后面的若干比喻:“大宅子”“孱头”“昏蛋”“废物”等,比喻文化遗产和对待文化遗产的不同态度。在第9段中,作者用“鱼翅”“鸦片”“烟枪、烟灯、姨太太”分别比喻文化遗产中的“精华”“精华与糟粕并存的部分”与“糟粕”。两段中的比喻,新颖别致,形象生动,将深奥、抽象的道理说得浅显和具体,收到了很好的表达效果,能给人留下深刻的印象。

鲁迅幽默风趣的语言、巧用比喻的手法,很值得我们学习和借鉴。杰出的幽默才能,卓越的讽刺艺术,使鲁迅的杂文机趣横生,让读者发出会心的微笑。

【素材挖掘】

●要有“拿来”的勇气 拿来主义要求我们“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,鼓励我们要“沉着,勇猛,有辨别,不自私”。无论是对待中国传统文化还是外国文化与技术,我们要勇于借鉴,敢于学习,做到古为今用,洋为中用。

●要有“辨别”的眼光 “取其精华,去其糟粕”是“拿来”后必须要做的第一步工作,在外来事物面前,我们不能做“徘徊不敢走进门”的“孱头”,更不能做全盘接受的“废物”。辨别,筛选,“师夷长技”,批判继承才是正确的态度。

●要有“批判”的精神 无论是我国古代的文化艺术,还是国外的文化技术,都有适合于古人、适合于外国人而未必符合我们当下需要的地方,能适用于今天的,能符合我们国情民情的,我们借鉴学习;有悖于我们的实际,有损我们的道德与情操的,我们要果断舍弃。

●要有“创新”的智慧 无论是对待传统文化还是对待外国文化,无论是对待古代工艺还是外国科技,我们“拿来”的目的不是储存,更不是展览,而是要为我所用,创造出新文化、新技术。没有“创新”的目的,任何学习都是徒有其表,任何借鉴都是装点门面。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读