第七单元14 故都的秋--荷塘月色课件(共40张PPT)统编版(部编版)必修 上册

文档属性

| 名称 | 第七单元14 故都的秋--荷塘月色课件(共40张PPT)统编版(部编版)必修 上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 21:06:17 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第七单元

14 故都的秋

荷塘月色

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代作家。1921年6月,和郭沫若、成仿吾等人发起成立创造社,同年创作了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,由此奠定了郁达夫在新文学运动中的重要地位。1922年参加编辑《创造》季刊。1926年底回上海编辑《创造月刊》《洪水》半月刊。代表作有散文《故都的秋》,小说《沉沦》《迟桂花》《春风沉醉的晚上》等。

朱自清(1898—1948),字佩弦,江苏扬州人。现代散文家、诗人、学者。1923年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛, 1924年出版诗文集《踪迹》。1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。代表作有《背影》《桨声灯影里的秦淮河》《春》《匆匆》《荷塘月色》《温州的踪迹》《绿》等。其散文写景委婉细腻,语言清新秀丽,感情真挚朴实,富有艺术感染力。有《朱自清文集》。

【了解背景】

《故都的秋》写于1934年。由于国民党白色恐怖的威胁,郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。“在家吃点精致的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将行动和平时有所移易;总之是懒得动。”(引自郁达夫《住所的话》)在这二三年间,郁达夫花了很多时间游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。他在游山玩水的过程中,写了许多游记。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并于同年8月写下了这篇优美的散文——《故都的秋》。

《荷塘月色》是一篇以写景状物为主的抒情散文,写于1927年7月。当时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章中描写的荷塘就在清华园。这一年蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地,朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。但是他毕竟是一个爱国者,面对黑暗现实,不能安心于这种“超然”。

他曾表示:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”这年7月的一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,忽然觉得“像超出了平常的自己,到了另一世界里”,瞬间领悟到了“独处的妙处”。这种无牵无挂、独自受用无边荷香月色的自由境地,就是他要摆脱现实的扰乱、追求刹那安宁的心境的反映。《荷塘月色》正是作者这种心迹的真实描摹。

【相关链接】

抒情散文:抒情散文以抒发主观情感为出发点,以空灵飘逸见长,着力点在于准确表达感彩的语言运用上。它往往借助写景状物来抒发主观情感。它分借景抒情、因物抒情、以事抒情几种。抒情散文的特点主要有以下几点:①作者激情的鲜明表现,即“文中有我,重在抒情”;②诗情画意;③立意清新,精心结构;④语言准确、简练、生动,音律优美。

知识积累

1.给下列加点的字注音

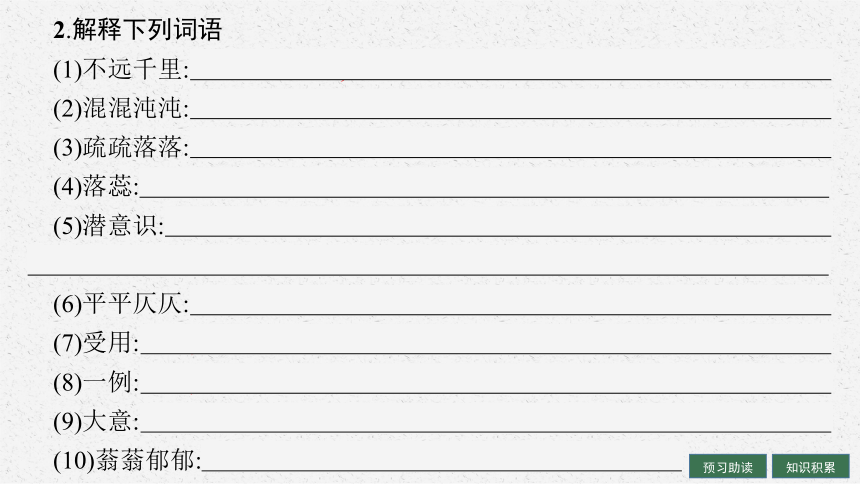

2.解释下列词语

(1)不远千里:不以千里为远,形容不怕路途遥远。

(2)混混沌沌:糊里糊涂、无知无识的样子。

(3)疏疏落落:稀疏零落。

(4)落蕊:落花。

(5)潜意识:心理学上指不知不觉、没有意识的心理活动。是机体对外界刺激的本能反应。也说下意识。

(6)平平仄仄:文中指推敲字的声韵。

(7)受用:享用;得益。

(8)一例:一概,一律。

(9)大意:文中是“大概的轮廓”的意思。

(10)蓊蓊郁郁:形容树木茂盛的样子。

3.辨析下列词语的用法

(1)约略 大约

辨析:两者都有“不准确地估计或推算”的意思,但适用的对象不同。“约略”,副词,大致,大概,一般不用在数字前面;“大约”,不十分精确的(数目),不很准确的估计,可以用在数字前面。

例句:①从以上几组数字,可以约略看出由互联网技术支撑的“新经济”萌芽和演进的路线。

②我国是原料药出口大国,全世界大约40%的原料药来自中国。

(2)幽僻 偏僻

辨析:两者都是形容词,都有“偏僻”的意思。“幽僻”侧重僻静;“偏僻”侧重远而不便。

例句:①我的家乡在农村,那儿虽是一个闭塞的小山沟,但一走上满是落叶的幽僻小道,我却感觉格外亲切。

②这里人烟稀少,是一个偏僻孤立的小镇。

(3)自然而然 理所当然

辨析:两者都有“十分正常”的意思,但词义的侧重点有所不同。“自然而然”,不经外力作用而如此,强调的是正常性;“理所当然”,从道理上说应当这样,多指在现实生活中没有按道理上说的做。

例句:①我们长期在一起工作,自然而然地建立了深厚的友谊。

②没有一种给予是理所当然的,一颗心应对另一颗关爱的心充满感激之情。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 赏析文章的景物描写

1.在作者的笔下,故都的秋有何特点 文章第1段有什么作用

参考答案:特点:“清”“静”“悲凉”。作用:第1段开门见山,提纲挈领,奠定了文章的感情基调。

2.《故都的秋》描绘的五幅秋景图中,作者分别从哪几个角度来写秋 请根据提示完成下表。

庭院秋景 庭院品秋 视觉——秋色

秋槐落蕊 ① 触觉——秋柔

秋蝉残声 残声啼秋 ②

秋雨话凉 闲人叹秋 ③

风沙秋果 柿枣映秋 ④

清晨踏秋

听觉——秋声

听觉——秋韵

视觉——秋色

3.在《荷塘月色》中,作者描绘了哪几幅画面 这些画面有什么特点

参考答案:

【任务二】 把握作者的情感

1.“故都”就是北平,作者为什么不直接把题目写成《北平的秋》

参考答案:“故”有历史悠久、年代遥远之感,也有思念故乡、怀念故乡之情,同时也有一种繁华褪尽、荒凉落寞的情绪。作者在标题中不用“北平”,而用“故都”,包含一种深切的眷念之意,也暗含一种文化底蕴。

2.关于《故都的秋》的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,也有人认为是悲秋的。你的理解是什么 说说你的理由。

参考答案:作者爱秋,颂秋。本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在文章的开头就有“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,结尾还有“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

3.怎样理解《荷塘月色》中的“这几天心里颇不宁静”

参考答案:这句话是全文的“文眼”,确立了全文的感情基调。

起首句“这几天心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘,以排解不宁静。

4.在《荷塘月色》中作者说:“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。”“另一世界”是怎样的世界 此时的“我”与平常的“我”有何不同

参考答案:“另一世界”是一个宁静、超然,没有纷争,没有压制,没有痛苦的世界。此时的作者与平常的作者相比是超然的,没有俗世的烦恼,没有痛苦和不快,只有安宁、和平的心境,是一个摆脱了现实困扰的“自由的人”。

5.《荷塘月色》最后写“轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了”,有什么作用

参考答案:有照应文章开头的作用,但主要目的还是以静写动,以静来反衬自己心里的极不宁静。心里的不宁静,是社会现实的剧烈动荡在作者心中引起的波澜。全篇充满着动与静的对立统一:社会的动荡与荷塘一隅的寂静;内心的动荡与内心的宁静形成对立统一;文章开头心里不宁静,在月夜荷塘优美的景色的感染下趋于平静,走出荷塘又回到不宁静的现实中来,也形成对立、转化。

【任务三】 品味语言,赏析手法

1.《故都的秋》写故都的秋,但也写到了江南的秋,主要在哪些段落 其作用是什么

参考答案:主要在第2段和第13段,目的非常明确,即抑彼扬此,赞美北国之秋胜于南国之秋。

2.《故都的秋》中,作者抓住江南秋天的什么特点来衬托故都的秋 在结构安排上为何要一前一后

参考答案:分别抓住江南秋的“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2段,后者在第13段,这样在结构上就形成了前后呼应的关系。

3.《故都的秋》第12段并不是写“故都的秋”,而是写古今中外对“秋”的感喟,这段议论性的文字有无必要 为什么

参考答案:有必要。这一段通过对古今中外诗文的引证,于自然气息之外再添一重文化气息,说明对秋进行赞颂与悲啼的文人处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味”“非要在北方,才感受得到底”,还是为了突出北国之秋。这就使文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时文章也显得疏朗不羁,挥洒自如。

4.在《荷塘月色》第5段中,作者选用一系列精妙的动词来描写月光,有什么好处

参考答案:

动词 好 处

泻 ①照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

浮 ②写水汽轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫的样子,以动景写静景,表现了月光的朦胧、淡雅。

洗 ③承上文“泻”字而来,一个“洗”字突出了月光洁白柔和的特点。

笼 ④承上文“浮”字而来,一个“笼”字,展现了月光下叶子与花轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

5.《荷塘月色》第5段中写光与影运用了什么修辞手法 有什么好处

参考答案:运用了通感的修辞手法。将视觉形象化为听觉感受,光与影的黑白块儿仿佛变成了活泼跳跃的音符,化静为动,写活了两者。光与影的和谐分布与名曲的韵律和谐,两相烘托,给原有的意境增添了温馨、幽雅的氛围。

课堂活动

1.故都北平有很多风景名胜,在《故都的秋》中作者为什么不详写故都秋天的著名风景,而写萧瑟的秋风秋雨、秋槐落蕊和秋蝉残鸣

提示:景物的选取往往由作者的情感和当时的社会环境决定,应结合这些分析。

观点一 这是由作者的情感决定的。他追求“清”“静”,心中笼罩着淡淡的

“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种情感。

观点二 这是由选材的特定性决定的。作者写的是“故都的秋”,“秋”不是表现在闹市区,而是体现在凋零处,破屋、颓垣、落叶、虫鸣,更能体现北平的秋韵。

观点三 那些风景名胜虽然也代表了故都的特色,但似乎离日常生活很遥远。作者关注的更多是北平普通老百姓的日常生活场景,这些生活场景带着一股老北京特有的悠闲、自如,又有一点落寞的感觉,反映出作者独有的审美体验。

2.《荷塘月色》中的《采莲赋》这段内容有人认为可以删掉,你认为这一段是保留好,还是删掉好 请说明理由。

提示:观点不唯一,但不管持何种观点,都应有理有据。可从《采莲赋》的内容与全文的关系、散文特点等角度说明理由。

观点一 删掉好。因为《采莲赋》中不管是对采莲人的描写,还是对采莲生活的描写,都是自由快乐的,而本文的感情基调是“不宁静”“淡淡的哀愁”,两者不太吻合。况且这段文字古奥难懂,删掉它还是有一定道理的。

观点二 保留好。引用《采莲赋》,描写采莲时热烈活泼的场景,本身就说明作者因内心的苦闷而产生的对自由快乐的向往。因为作者说“可惜我们现在早已无福消受了”,可见作者引用的对采莲场面的描写是不能删去的,因为它恰好反衬出作者对现实生活的失望。

3.《荷塘月色》和《故都的秋》分别是朱自清和郁达夫的代表作,也是写景抒情散文的名篇,两篇文章在写景上有什么不同 请简要对比分析。

提示:两篇文章都善于融情于景,但作者写景的视角不同,融入的情感不同,写景技法上也有差别,要注意分析把握。

参考答案:《荷塘月色》像一幅工笔画,精描细绘,纤毫毕现;《故都的秋》像一幅写意画,随意点染,自由开合。

《荷塘月色》冷静客观地写景,写景是文章的主体,文中所见皆物,“物化”特点明显;《故都的秋》主观热情地写景,景与情一并呈现,文中所写无非情语,“人化”特点突出。《荷塘月色》描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如同梦幻一般奇妙;《故都的秋》则描写的是直观景物,直述印象,完全是本色的,与寻常所见并无二致。《荷塘月色》写景不只冷静客观,而且细腻、精致、全面;《故都的秋》则无意精雕细刻,仅是撷取印象最深的片段景物,不求完尽,但求代表性。

两篇文章写景不同,原因是观察景物的视角不同,《荷塘月色》以一处窄小的景物和背景为透视目标,采用多种眼光,从不同角度看,故而能看出景物的变幻形色,可称为聚点透视;《故都的秋》则用一种热爱的眼光,看多样景物,视域扩展至全北平城包括郊外,可称为散点透视。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

《故都的秋》:以情驭景 形散神聚

作者开篇点题,明确提出自己饱尝到的“故都的秋味”是“清”“静”“悲凉”,于是,从第3段开始,作者集中笔力,描写了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“风沙秋果”这几幅画面,而这几幅画面,准确地诠释了散文“形散而神不散”的特点。首先,作者刻意描绘的五幅画面之间没有明显的时空联系,也没有按照什么顺序,小院、槐树、秋蝉、秋雨和秋果都是零散琐碎的材料,这是第一“散”。其次,除了写到北国之秋常见的五种景物之外,作者又分别在文章第2段和第13段写了南国之秋的特点,这是第二“散”。

再次,在文章的第12段,作者又加上了关于中外文人写对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触的文字,这一段的内容与前文的景物描写显然不同,这是第三“散”。但是,作者始终没忘文章的主题——表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。五幅画面集中体现了“清”“静”“悲凉”,与南国之秋的对比也体现了北国之秋的特点,就是在第12段的议论中,作者也是紧紧围绕世人对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触来写,这正是作者眼中之境“悲凉”的原因。

从表达方式上看,有叙述、描写、抒情、议论,这一切都是为了突出故都之秋的“清”“静”“悲凉”。在作者笔下,秋味、秋色、秋的意境和姿态“皆着我之色彩”,笼上了一层深沉的忧郁和悲凉之情。本文充分体现了以情驭景、形散神聚的特点。

《荷塘月色》的写景艺术

第一,融情入景,情景交融。作者将自己的感情巧妙地融入对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。作者笔下田田的叶子、袅娜的花朵、缕缕的清香、凝碧的波痕、脉脉的流水、薄薄的青雾、淡淡的云影、柔和的月光以及光与影和谐的旋律……都让他得到了暂时的安宁,有了淡淡的喜悦;而这安宁毕竟是暂时的,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的,所以,当“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实,心中仍是淡淡的哀愁。

第二,静态与动态结合,把荷塘写“活”。作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。如“这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”,由“静”转入“动”。

第三,虚实结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物就是“虚”,对眼前景物特点的描绘就是“实”。如作者断定那叶下的水“脉脉”有情,这是由叶子的“风致”引起的合理想象。

第四,调动各种感官写出景物特征。充分调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官去感受事物的特征,绘声绘色,描形摹状,让塘上月色和月下荷塘具有了立体感,构成了宁静、朦胧、淡雅的意境,具有令人陶醉的美感。

【素材挖掘】

●拳拳赤子心 “我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,对北国之秋的怀念之情溢于言表。作者还选择了具有代表性和富有特色的秋花、秋草、秋蝉、秋雨、秋果等景物,对故都之秋进行了描绘,那清静且悲凉的情韵、含蓄且坚忍的品格,自然而然地拨动了思念的心弦。“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等”,虽然“色彩不浓,回味不永”,但哪一点不流露出赤子对故都家园的依恋,不流露出作者对大好河山的热爱和颂扬

●提升生命的境界 郁达夫在白色恐怖的笼罩下,展现给我们的秋景却是美丽的,细腻的……这不仅体现了他对故都的秋的热爱与眷恋,更体现了他对美好生活的执着追求。生活的海洋时时刻刻都在张开怀抱,来容纳我们的忧伤、不幸、痛苦,陶冶、锤炼、提升我们……我们应该融入生活,热爱生活,在生活中陶冶我们的情操,锤炼我们的意志,从而提升我们生命的境界。

●给心灵放假 生活中总有不顺心、不如意甚至悲观失望的时候,这时该怎么办 不同的人有着不同的排解方法。朱自清选择了荷塘,选择了到自然中去看美景。他用优美的文笔将荷与月融合起来,为我们创造了一片和谐、自在的艺术天地,同时也给自己的情感营造了一个暂时的栖息场所。《荷塘月色》是一首别致的月光曲,是纤巧的心灵之手在自然美景的琴弦上弹出的天籁。透过它,我们感受到了朱自清那颗敏感的心,那个多愁善感的人对生命的不懈追求。

●感悟自然,感悟人生 朱自清的笔端流淌过父子离别之泪,绽放过月色下的荷花,书写过光明的到来。他的至真至情之作,树立了文质并茂的散文典范,带领我们感悟人生的真谛和价值,领会情感的自然和忠诚。

本课结束

第七单元

14 故都的秋

荷塘月色

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【认识作者】

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代作家。1921年6月,和郭沫若、成仿吾等人发起成立创造社,同年创作了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》,由此奠定了郁达夫在新文学运动中的重要地位。1922年参加编辑《创造》季刊。1926年底回上海编辑《创造月刊》《洪水》半月刊。代表作有散文《故都的秋》,小说《沉沦》《迟桂花》《春风沉醉的晚上》等。

朱自清(1898—1948),字佩弦,江苏扬州人。现代散文家、诗人、学者。1923年发表长诗《毁灭》,震动当时诗坛, 1924年出版诗文集《踪迹》。1925年任清华大学中文系教授,开始研究古典文学,并致力于散文创作。代表作有《背影》《桨声灯影里的秦淮河》《春》《匆匆》《荷塘月色》《温州的踪迹》《绿》等。其散文写景委婉细腻,语言清新秀丽,感情真挚朴实,富有艺术感染力。有《朱自清文集》。

【了解背景】

《故都的秋》写于1934年。由于国民党白色恐怖的威胁,郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,并在杭州居住近三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。“在家吃点精致的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将行动和平时有所移易;总之是懒得动。”(引自郁达夫《住所的话》)在这二三年间,郁达夫花了很多时间游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。他在游山玩水的过程中,写了许多游记。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并于同年8月写下了这篇优美的散文——《故都的秋》。

《荷塘月色》是一篇以写景状物为主的抒情散文,写于1927年7月。当时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章中描写的荷塘就在清华园。这一年蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地,朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。但是他毕竟是一个爱国者,面对黑暗现实,不能安心于这种“超然”。

他曾表示:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”这年7月的一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,忽然觉得“像超出了平常的自己,到了另一世界里”,瞬间领悟到了“独处的妙处”。这种无牵无挂、独自受用无边荷香月色的自由境地,就是他要摆脱现实的扰乱、追求刹那安宁的心境的反映。《荷塘月色》正是作者这种心迹的真实描摹。

【相关链接】

抒情散文:抒情散文以抒发主观情感为出发点,以空灵飘逸见长,着力点在于准确表达感彩的语言运用上。它往往借助写景状物来抒发主观情感。它分借景抒情、因物抒情、以事抒情几种。抒情散文的特点主要有以下几点:①作者激情的鲜明表现,即“文中有我,重在抒情”;②诗情画意;③立意清新,精心结构;④语言准确、简练、生动,音律优美。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语

(1)不远千里:不以千里为远,形容不怕路途遥远。

(2)混混沌沌:糊里糊涂、无知无识的样子。

(3)疏疏落落:稀疏零落。

(4)落蕊:落花。

(5)潜意识:心理学上指不知不觉、没有意识的心理活动。是机体对外界刺激的本能反应。也说下意识。

(6)平平仄仄:文中指推敲字的声韵。

(7)受用:享用;得益。

(8)一例:一概,一律。

(9)大意:文中是“大概的轮廓”的意思。

(10)蓊蓊郁郁:形容树木茂盛的样子。

3.辨析下列词语的用法

(1)约略 大约

辨析:两者都有“不准确地估计或推算”的意思,但适用的对象不同。“约略”,副词,大致,大概,一般不用在数字前面;“大约”,不十分精确的(数目),不很准确的估计,可以用在数字前面。

例句:①从以上几组数字,可以约略看出由互联网技术支撑的“新经济”萌芽和演进的路线。

②我国是原料药出口大国,全世界大约40%的原料药来自中国。

(2)幽僻 偏僻

辨析:两者都是形容词,都有“偏僻”的意思。“幽僻”侧重僻静;“偏僻”侧重远而不便。

例句:①我的家乡在农村,那儿虽是一个闭塞的小山沟,但一走上满是落叶的幽僻小道,我却感觉格外亲切。

②这里人烟稀少,是一个偏僻孤立的小镇。

(3)自然而然 理所当然

辨析:两者都有“十分正常”的意思,但词义的侧重点有所不同。“自然而然”,不经外力作用而如此,强调的是正常性;“理所当然”,从道理上说应当这样,多指在现实生活中没有按道理上说的做。

例句:①我们长期在一起工作,自然而然地建立了深厚的友谊。

②没有一种给予是理所当然的,一颗心应对另一颗关爱的心充满感激之情。

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 赏析文章的景物描写

1.在作者的笔下,故都的秋有何特点 文章第1段有什么作用

参考答案:特点:“清”“静”“悲凉”。作用:第1段开门见山,提纲挈领,奠定了文章的感情基调。

2.《故都的秋》描绘的五幅秋景图中,作者分别从哪几个角度来写秋 请根据提示完成下表。

庭院秋景 庭院品秋 视觉——秋色

秋槐落蕊 ① 触觉——秋柔

秋蝉残声 残声啼秋 ②

秋雨话凉 闲人叹秋 ③

风沙秋果 柿枣映秋 ④

清晨踏秋

听觉——秋声

听觉——秋韵

视觉——秋色

3.在《荷塘月色》中,作者描绘了哪几幅画面 这些画面有什么特点

参考答案:

【任务二】 把握作者的情感

1.“故都”就是北平,作者为什么不直接把题目写成《北平的秋》

参考答案:“故”有历史悠久、年代遥远之感,也有思念故乡、怀念故乡之情,同时也有一种繁华褪尽、荒凉落寞的情绪。作者在标题中不用“北平”,而用“故都”,包含一种深切的眷念之意,也暗含一种文化底蕴。

2.关于《故都的秋》的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,也有人认为是悲秋的。你的理解是什么 说说你的理由。

参考答案:作者爱秋,颂秋。本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在文章的开头就有“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,结尾还有“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”。

3.怎样理解《荷塘月色》中的“这几天心里颇不宁静”

参考答案:这句话是全文的“文眼”,确立了全文的感情基调。

起首句“这几天心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘,以排解不宁静。

4.在《荷塘月色》中作者说:“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。”“另一世界”是怎样的世界 此时的“我”与平常的“我”有何不同

参考答案:“另一世界”是一个宁静、超然,没有纷争,没有压制,没有痛苦的世界。此时的作者与平常的作者相比是超然的,没有俗世的烦恼,没有痛苦和不快,只有安宁、和平的心境,是一个摆脱了现实困扰的“自由的人”。

5.《荷塘月色》最后写“轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了”,有什么作用

参考答案:有照应文章开头的作用,但主要目的还是以静写动,以静来反衬自己心里的极不宁静。心里的不宁静,是社会现实的剧烈动荡在作者心中引起的波澜。全篇充满着动与静的对立统一:社会的动荡与荷塘一隅的寂静;内心的动荡与内心的宁静形成对立统一;文章开头心里不宁静,在月夜荷塘优美的景色的感染下趋于平静,走出荷塘又回到不宁静的现实中来,也形成对立、转化。

【任务三】 品味语言,赏析手法

1.《故都的秋》写故都的秋,但也写到了江南的秋,主要在哪些段落 其作用是什么

参考答案:主要在第2段和第13段,目的非常明确,即抑彼扬此,赞美北国之秋胜于南国之秋。

2.《故都的秋》中,作者抓住江南秋天的什么特点来衬托故都的秋 在结构安排上为何要一前一后

参考答案:分别抓住江南秋的“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2段,后者在第13段,这样在结构上就形成了前后呼应的关系。

3.《故都的秋》第12段并不是写“故都的秋”,而是写古今中外对“秋”的感喟,这段议论性的文字有无必要 为什么

参考答案:有必要。这一段通过对古今中外诗文的引证,于自然气息之外再添一重文化气息,说明对秋进行赞颂与悲啼的文人处处有,而中国的文人最突出,秋的“深味”“非要在北方,才感受得到底”,还是为了突出北国之秋。这就使文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时文章也显得疏朗不羁,挥洒自如。

4.在《荷塘月色》第5段中,作者选用一系列精妙的动词来描写月光,有什么好处

参考答案:

动词 好 处

泻 ①照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

浮 ②写水汽轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫的样子,以动景写静景,表现了月光的朦胧、淡雅。

洗 ③承上文“泻”字而来,一个“洗”字突出了月光洁白柔和的特点。

笼 ④承上文“浮”字而来,一个“笼”字,展现了月光下叶子与花轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

5.《荷塘月色》第5段中写光与影运用了什么修辞手法 有什么好处

参考答案:运用了通感的修辞手法。将视觉形象化为听觉感受,光与影的黑白块儿仿佛变成了活泼跳跃的音符,化静为动,写活了两者。光与影的和谐分布与名曲的韵律和谐,两相烘托,给原有的意境增添了温馨、幽雅的氛围。

课堂活动

1.故都北平有很多风景名胜,在《故都的秋》中作者为什么不详写故都秋天的著名风景,而写萧瑟的秋风秋雨、秋槐落蕊和秋蝉残鸣

提示:景物的选取往往由作者的情感和当时的社会环境决定,应结合这些分析。

观点一 这是由作者的情感决定的。他追求“清”“静”,心中笼罩着淡淡的

“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种情感。

观点二 这是由选材的特定性决定的。作者写的是“故都的秋”,“秋”不是表现在闹市区,而是体现在凋零处,破屋、颓垣、落叶、虫鸣,更能体现北平的秋韵。

观点三 那些风景名胜虽然也代表了故都的特色,但似乎离日常生活很遥远。作者关注的更多是北平普通老百姓的日常生活场景,这些生活场景带着一股老北京特有的悠闲、自如,又有一点落寞的感觉,反映出作者独有的审美体验。

2.《荷塘月色》中的《采莲赋》这段内容有人认为可以删掉,你认为这一段是保留好,还是删掉好 请说明理由。

提示:观点不唯一,但不管持何种观点,都应有理有据。可从《采莲赋》的内容与全文的关系、散文特点等角度说明理由。

观点一 删掉好。因为《采莲赋》中不管是对采莲人的描写,还是对采莲生活的描写,都是自由快乐的,而本文的感情基调是“不宁静”“淡淡的哀愁”,两者不太吻合。况且这段文字古奥难懂,删掉它还是有一定道理的。

观点二 保留好。引用《采莲赋》,描写采莲时热烈活泼的场景,本身就说明作者因内心的苦闷而产生的对自由快乐的向往。因为作者说“可惜我们现在早已无福消受了”,可见作者引用的对采莲场面的描写是不能删去的,因为它恰好反衬出作者对现实生活的失望。

3.《荷塘月色》和《故都的秋》分别是朱自清和郁达夫的代表作,也是写景抒情散文的名篇,两篇文章在写景上有什么不同 请简要对比分析。

提示:两篇文章都善于融情于景,但作者写景的视角不同,融入的情感不同,写景技法上也有差别,要注意分析把握。

参考答案:《荷塘月色》像一幅工笔画,精描细绘,纤毫毕现;《故都的秋》像一幅写意画,随意点染,自由开合。

《荷塘月色》冷静客观地写景,写景是文章的主体,文中所见皆物,“物化”特点明显;《故都的秋》主观热情地写景,景与情一并呈现,文中所写无非情语,“人化”特点突出。《荷塘月色》描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如同梦幻一般奇妙;《故都的秋》则描写的是直观景物,直述印象,完全是本色的,与寻常所见并无二致。《荷塘月色》写景不只冷静客观,而且细腻、精致、全面;《故都的秋》则无意精雕细刻,仅是撷取印象最深的片段景物,不求完尽,但求代表性。

两篇文章写景不同,原因是观察景物的视角不同,《荷塘月色》以一处窄小的景物和背景为透视目标,采用多种眼光,从不同角度看,故而能看出景物的变幻形色,可称为聚点透视;《故都的秋》则用一种热爱的眼光,看多样景物,视域扩展至全北平城包括郊外,可称为散点透视。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

《故都的秋》:以情驭景 形散神聚

作者开篇点题,明确提出自己饱尝到的“故都的秋味”是“清”“静”“悲凉”,于是,从第3段开始,作者集中笔力,描写了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“风沙秋果”这几幅画面,而这几幅画面,准确地诠释了散文“形散而神不散”的特点。首先,作者刻意描绘的五幅画面之间没有明显的时空联系,也没有按照什么顺序,小院、槐树、秋蝉、秋雨和秋果都是零散琐碎的材料,这是第一“散”。其次,除了写到北国之秋常见的五种景物之外,作者又分别在文章第2段和第13段写了南国之秋的特点,这是第二“散”。

再次,在文章的第12段,作者又加上了关于中外文人写对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触的文字,这一段的内容与前文的景物描写显然不同,这是第三“散”。但是,作者始终没忘文章的主题——表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。五幅画面集中体现了“清”“静”“悲凉”,与南国之秋的对比也体现了北国之秋的特点,就是在第12段的议论中,作者也是紧紧围绕世人对秋引起的“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触来写,这正是作者眼中之境“悲凉”的原因。

从表达方式上看,有叙述、描写、抒情、议论,这一切都是为了突出故都之秋的“清”“静”“悲凉”。在作者笔下,秋味、秋色、秋的意境和姿态“皆着我之色彩”,笼上了一层深沉的忧郁和悲凉之情。本文充分体现了以情驭景、形散神聚的特点。

《荷塘月色》的写景艺术

第一,融情入景,情景交融。作者将自己的感情巧妙地融入对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。作者笔下田田的叶子、袅娜的花朵、缕缕的清香、凝碧的波痕、脉脉的流水、薄薄的青雾、淡淡的云影、柔和的月光以及光与影和谐的旋律……都让他得到了暂时的安宁,有了淡淡的喜悦;而这安宁毕竟是暂时的,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的,所以,当“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实,心中仍是淡淡的哀愁。

第二,静态与动态结合,把荷塘写“活”。作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。如“这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了”,由“静”转入“动”。

第三,虚实结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物就是“虚”,对眼前景物特点的描绘就是“实”。如作者断定那叶下的水“脉脉”有情,这是由叶子的“风致”引起的合理想象。

第四,调动各种感官写出景物特征。充分调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官去感受事物的特征,绘声绘色,描形摹状,让塘上月色和月下荷塘具有了立体感,构成了宁静、朦胧、淡雅的意境,具有令人陶醉的美感。

【素材挖掘】

●拳拳赤子心 “我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,对北国之秋的怀念之情溢于言表。作者还选择了具有代表性和富有特色的秋花、秋草、秋蝉、秋雨、秋果等景物,对故都之秋进行了描绘,那清静且悲凉的情韵、含蓄且坚忍的品格,自然而然地拨动了思念的心弦。“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等”,虽然“色彩不浓,回味不永”,但哪一点不流露出赤子对故都家园的依恋,不流露出作者对大好河山的热爱和颂扬

●提升生命的境界 郁达夫在白色恐怖的笼罩下,展现给我们的秋景却是美丽的,细腻的……这不仅体现了他对故都的秋的热爱与眷恋,更体现了他对美好生活的执着追求。生活的海洋时时刻刻都在张开怀抱,来容纳我们的忧伤、不幸、痛苦,陶冶、锤炼、提升我们……我们应该融入生活,热爱生活,在生活中陶冶我们的情操,锤炼我们的意志,从而提升我们生命的境界。

●给心灵放假 生活中总有不顺心、不如意甚至悲观失望的时候,这时该怎么办 不同的人有着不同的排解方法。朱自清选择了荷塘,选择了到自然中去看美景。他用优美的文笔将荷与月融合起来,为我们创造了一片和谐、自在的艺术天地,同时也给自己的情感营造了一个暂时的栖息场所。《荷塘月色》是一首别致的月光曲,是纤巧的心灵之手在自然美景的琴弦上弹出的天籁。透过它,我们感受到了朱自清那颗敏感的心,那个多愁善感的人对生命的不懈追求。

●感悟自然,感悟人生 朱自清的笔端流淌过父子离别之泪,绽放过月色下的荷花,书写过光明的到来。他的至真至情之作,树立了文质并茂的散文典范,带领我们感悟人生的真谛和价值,领会情感的自然和忠诚。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读