16.1 赤壁赋课件(共27张PPT)部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 16.1 赤壁赋课件(共27张PPT)部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-26 21:07:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第七单元

16 赤壁赋

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【了解背景】

《赤壁赋》写于苏轼一生最为困难的时期之一——被贬谪黄州期间。元丰二年(1079),因被诬作诗“谤讪朝廷”,苏轼被捕入狱,史称“乌台诗案”。“几经重辟”,惨遭折磨。后经多方营救,苏轼于当年十二月被释放,后被贬为黄州团练副使,但“不得签署公事,不得擅去安置所”。这无疑是一种“半犯人”式的管制生活。元丰五年(1082),苏轼于七月十六日和十月十五日两次泛游赤壁,写下了两篇以赤壁为题的赋,后人因称第一篇为《赤壁赋》,第二篇为《后赤壁赋》。

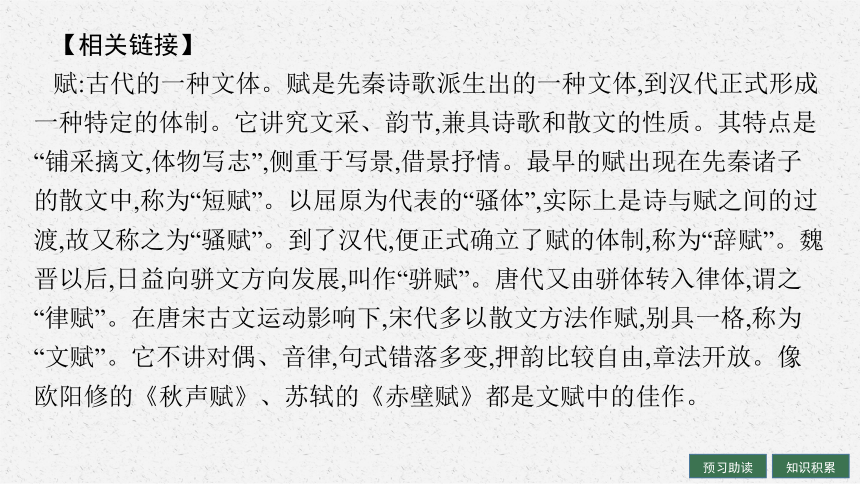

【相关链接】

赋:古代的一种文体。赋是先秦诗歌派生出的一种文体,到汉代正式形成一种特定的体制。它讲究文采、韵节,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。最早的赋出现在先秦诸子的散文中,称为“短赋”。以屈原为代表的“骚体”,实际上是诗与赋之间的过渡,故又称之为“骚赋”。到了汉代,便正式确立了赋的体制,称为“辞赋”。魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫作“骈赋”。唐代又由骈体转入律体,谓之“律赋”。在唐宋古文运动影响下,宋代多以散文方法作赋,别具一格,称为“文赋”。它不讲对偶、音律,句式错落多变,押韵比较自由,章法开放。像欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》都是文赋中的佳作。

知识积累

1.给下列加点的字注音

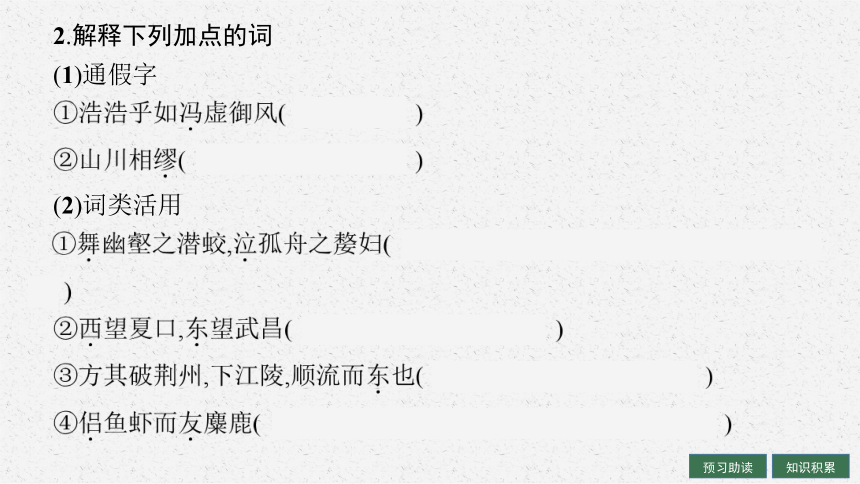

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)词类活用

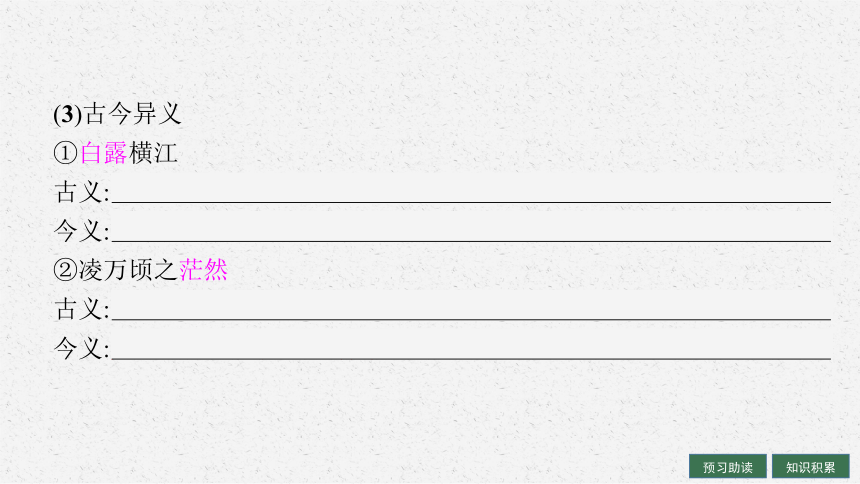

(3)古今异义

①白露横江

古义:白茫茫的水汽。

今义:二十四节气之一。

②凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。

今义:完全不知道或失意的样子。

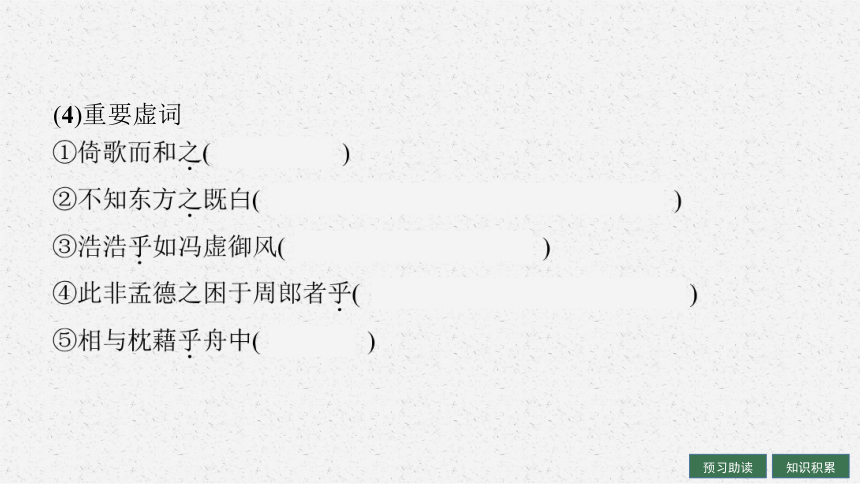

(4)重要虚词

3.指出下列句子的句式特点

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下( 介宾短语后置 )

(2)徘徊于斗牛之间( 介宾短语后置 )

(3)何为其然也( 宾语前置 )

(4)而今安在哉( 宾语前置 )

(5)而又何羡乎( 宾语前置 )

(6)此非孟德之困于周郎者乎( 被动句 )

(7)是造物者之无尽藏也( 判断句 )

(8)渺渺兮予怀( 主谓倒装 )

4.记诵苏轼有关名句

(1)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

——《赤壁赋》

(2)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

——《赤壁赋》

(3)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

——《赤壁赋》

(4)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

——《赤壁赋》

(5)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

——《赤壁赋》

(6)人生到处知何似 应似飞鸿踏雪泥。

——《和子由渑池怀旧》

(7)水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

——《饮湖上初晴后雨》

(8)回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 分析文章内容,体会作者的情感

1.作者开始游赤壁时,景色如何

参考答案:“清风徐来,水波不兴。”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。”苏子泛舟赤壁之下,上面是一轮皓月,下面是万顷碧水,月光如烟雾般笼罩江面,清风徐徐吹拂,一叶扁舟如一片苇叶,轻浮水面,任意漂荡。景色澄澈幽美,如梦境一般。

2.面对同样的明月清风、良宵美景,主与客的感情有何不同 请找出文中相应的语句。

人物 感情 语 句

主

客

乐

饮酒乐甚,扣舷而歌之。

悲

(洞箫声)呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

3.文中“客之三悲”指的是什么

参考答案:客之三悲:一由古(一世之雄)今(而今安在)历史对比生悲,二由人生短暂(寄蜉蝣、哀吾生之须臾)感触生悲,三由理想(挟飞仙、抱明月)现实(不可骤得)矛盾生悲。

4.第3段中,客人对曹操生发感慨的用意何在

参考答案:写曹操不是为了说明他是英雄,重心在“而今安在哉”上,为了突出像他这样既是诗人又是英雄的人物最终也不免归于“虚无”。客通过几番对比,表达了人生短促无常的感慨。

5.针对客所发出的人生悲叹,苏子是如何劝说客的 这体现了苏轼怎样的人生态度

参考答案:苏子从两个角度来劝说客。①从“变与不变”的角度。从变的角度说,天地间万事万物时刻在变动,就如江水和明月一样,江水日夜不停地流,月从亏到盈不断地变化;从不变的角度说,万物同我们一样是永恒的。既然同样永恒,又何必羡慕江水、明月和天地呢!②从“取与不取”的角度。江山风月都是长存的,它们都是自然界无穷无尽的宝藏,摒弃(不取)蜗角虚名,而取无穷的自然万物为“吾”所享用。

苏轼认为应该忘怀得失,顺其自然,从中得到乐趣,体现了他乐观旷达的人生态度。

【任务二】 分析本文的写作特色

1.请从修辞的角度赏析“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”一段话。

参考答案:用比喻、对偶的修辞手法渲染了洞箫声的悲凉,将抽象而不易捉摸的声音诉诸读者的视觉和听觉,写得具体可感,效果极佳。

2.如何看待本文采用的主客问答的行文方式

参考答案:①这种方式使文中的感情波澜起伏,而作者的思想感情也因之得以层层展现。文章结构也摇曳多变。②主客之间的对话实际上是两种思想的交锋,一者苦闷,一者开解。这主客二人的对话也是苏轼进与退两种思想的激战。当然激战的结果是达观战胜苦闷。

3.作为一篇“赋”,本文散文化的笔调是如何体现的

参考答案:本文既保留了传统赋体的特质与情韵,同时又吸收了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律和对偶等方面的束缚。散句的运用,使全篇文情沉郁顿挫,如“万斛泉涌”喷薄而出。与赋的讲究对偶不同,它相对更为自由,如开头一段“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”,全是散句,参差疏落之中又有整饬之致。

课堂活动

《赤壁赋》是苏轼被贬为黄州团练副使时所作。有人说作者在这里触景生情,借题发挥,以抒发自己被贬谪后内心的苦闷和对宇宙、人生的感悟。本文的感情基调是消极的吗 试分析。

提示:观点可以不一样,但在分析时必须有理有据。可以从文中找出能体现作者感情的有关词句,也可以查找有关背景资料加以体会。

观点一 是消极的。作者感叹自己生命短暂,羡慕江水长流不息,希望与神仙相交,与明月同在。但那都是不切实际的幻想,所以才“托遗响于悲风”,通过洞箫声传达出来。文中客的回答表现了一种虚无主义思想和消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出的自己思想的一个方面。作者慨叹个人渺小、人生短暂,流露出不能改变自身命运的忧伤和无奈。

观点二 是积极的。全文通过主客对话所表现出的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂感情的真实反映。作者赞成从多角度看问题,而不同意把问题绝对化,他在逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。作者能主动地从消极、哀怨中解脱出来,胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有一种达观超然的感情基调。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

“情、景、理”融合

全文不管是抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一种情、景、理融合,充满诗情画意,而又包含着人生哲理的艺术境界。文章第1段写景。以“清风徐来,水波不兴”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”的如画美景引发苏子的感情抒发,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第3段客的议论,便借助于具体的现实的自然物象表达了作者虚无消极的人生观。

第4段苏子反驳,起首就用“客亦知夫水与月乎”一句来个针锋相对,随之以水和月作比,深入浅出地说明了事物具有变与不变两重性的道理。表现对生活的热爱,作者也是信手拈来,以“江上之清风”“山间之明月”代表自然界美好的事物。议论使景物具有精妙的哲理内蕴,写景使哲理生动可感,而抒情又成了文章的内在脉络,三者融为一体,相得益彰。

【素材挖掘】

●变化、永恒是相对的 世间万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度 看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷和明月的永不增减,不必谈人生的短促,而应保持豁达乐观的态度。阐发了变化与永恒的辩证哲理。

●保持良好的心态 面对同样的景色,主人“饮酒乐甚”,客却以“其声呜呜然”的箫声传达出悲观的情绪。这何尝不是心态决定的呢 每个事物都有两面性,关键是你用什么心情去看待,“物随心转,境由心生”,用不同的心情看待,就会产生不同的认识。因此我们应该保持良好的心态。

●领悟生命的真谛 凡夫俗子对待得失,无一时不患,无一地不患,苏轼却道“天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,别人得了,我不羡慕,我没得到,也不遗憾,“江上之清风,与山间之明月”,就是大自然赐给我的无穷宝藏,这就是对生命真谛的理解。

●苦难成就人生 宋神宗元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”被捕入狱,后贬为黄州团练副使。从“乌台诗案”到流放黄州,是苏轼人生的重要转折,他政治上失意彷徨,精神上苦闷孤独。但生性旷达的他改变了人生的方向,开始在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,在文学上完成人生的追求。

●身处逆境,乐观豁达 苏轼不因遭受政治迫害而萎靡消沉,而是寄豪情于山水,荡胸臆于自然,身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。面对生活中的坎坷,我们也要用乐观驱散阴霾,用旷达解读挫折,永远保持理智与乐观。

本课结束

第七单元

16 赤壁赋

语 文

内容索引

预习梳理与积累

研习讨论与鉴赏

预习梳理与积累

预习助读

【了解背景】

《赤壁赋》写于苏轼一生最为困难的时期之一——被贬谪黄州期间。元丰二年(1079),因被诬作诗“谤讪朝廷”,苏轼被捕入狱,史称“乌台诗案”。“几经重辟”,惨遭折磨。后经多方营救,苏轼于当年十二月被释放,后被贬为黄州团练副使,但“不得签署公事,不得擅去安置所”。这无疑是一种“半犯人”式的管制生活。元丰五年(1082),苏轼于七月十六日和十月十五日两次泛游赤壁,写下了两篇以赤壁为题的赋,后人因称第一篇为《赤壁赋》,第二篇为《后赤壁赋》。

【相关链接】

赋:古代的一种文体。赋是先秦诗歌派生出的一种文体,到汉代正式形成一种特定的体制。它讲究文采、韵节,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。最早的赋出现在先秦诸子的散文中,称为“短赋”。以屈原为代表的“骚体”,实际上是诗与赋之间的过渡,故又称之为“骚赋”。到了汉代,便正式确立了赋的体制,称为“辞赋”。魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫作“骈赋”。唐代又由骈体转入律体,谓之“律赋”。在唐宋古文运动影响下,宋代多以散文方法作赋,别具一格,称为“文赋”。它不讲对偶、音律,句式错落多变,押韵比较自由,章法开放。像欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》都是文赋中的佳作。

知识积累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列加点的词

(1)通假字

(2)词类活用

(3)古今异义

①白露横江

古义:白茫茫的水汽。

今义:二十四节气之一。

②凌万顷之茫然

古义:旷远的样子。

今义:完全不知道或失意的样子。

(4)重要虚词

3.指出下列句子的句式特点

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下( 介宾短语后置 )

(2)徘徊于斗牛之间( 介宾短语后置 )

(3)何为其然也( 宾语前置 )

(4)而今安在哉( 宾语前置 )

(5)而又何羡乎( 宾语前置 )

(6)此非孟德之困于周郎者乎( 被动句 )

(7)是造物者之无尽藏也( 判断句 )

(8)渺渺兮予怀( 主谓倒装 )

4.记诵苏轼有关名句

(1)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

——《赤壁赋》

(2)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

——《赤壁赋》

(3)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

——《赤壁赋》

(4)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

——《赤壁赋》

(5)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

——《赤壁赋》

(6)人生到处知何似 应似飞鸿踏雪泥。

——《和子由渑池怀旧》

(7)水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

——《饮湖上初晴后雨》

(8)回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波》

研习讨论与鉴赏

问题研讨

【任务一】 分析文章内容,体会作者的情感

1.作者开始游赤壁时,景色如何

参考答案:“清风徐来,水波不兴。”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。”苏子泛舟赤壁之下,上面是一轮皓月,下面是万顷碧水,月光如烟雾般笼罩江面,清风徐徐吹拂,一叶扁舟如一片苇叶,轻浮水面,任意漂荡。景色澄澈幽美,如梦境一般。

2.面对同样的明月清风、良宵美景,主与客的感情有何不同 请找出文中相应的语句。

人物 感情 语 句

主

客

乐

饮酒乐甚,扣舷而歌之。

悲

(洞箫声)呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

3.文中“客之三悲”指的是什么

参考答案:客之三悲:一由古(一世之雄)今(而今安在)历史对比生悲,二由人生短暂(寄蜉蝣、哀吾生之须臾)感触生悲,三由理想(挟飞仙、抱明月)现实(不可骤得)矛盾生悲。

4.第3段中,客人对曹操生发感慨的用意何在

参考答案:写曹操不是为了说明他是英雄,重心在“而今安在哉”上,为了突出像他这样既是诗人又是英雄的人物最终也不免归于“虚无”。客通过几番对比,表达了人生短促无常的感慨。

5.针对客所发出的人生悲叹,苏子是如何劝说客的 这体现了苏轼怎样的人生态度

参考答案:苏子从两个角度来劝说客。①从“变与不变”的角度。从变的角度说,天地间万事万物时刻在变动,就如江水和明月一样,江水日夜不停地流,月从亏到盈不断地变化;从不变的角度说,万物同我们一样是永恒的。既然同样永恒,又何必羡慕江水、明月和天地呢!②从“取与不取”的角度。江山风月都是长存的,它们都是自然界无穷无尽的宝藏,摒弃(不取)蜗角虚名,而取无穷的自然万物为“吾”所享用。

苏轼认为应该忘怀得失,顺其自然,从中得到乐趣,体现了他乐观旷达的人生态度。

【任务二】 分析本文的写作特色

1.请从修辞的角度赏析“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”一段话。

参考答案:用比喻、对偶的修辞手法渲染了洞箫声的悲凉,将抽象而不易捉摸的声音诉诸读者的视觉和听觉,写得具体可感,效果极佳。

2.如何看待本文采用的主客问答的行文方式

参考答案:①这种方式使文中的感情波澜起伏,而作者的思想感情也因之得以层层展现。文章结构也摇曳多变。②主客之间的对话实际上是两种思想的交锋,一者苦闷,一者开解。这主客二人的对话也是苏轼进与退两种思想的激战。当然激战的结果是达观战胜苦闷。

3.作为一篇“赋”,本文散文化的笔调是如何体现的

参考答案:本文既保留了传统赋体的特质与情韵,同时又吸收了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律和对偶等方面的束缚。散句的运用,使全篇文情沉郁顿挫,如“万斛泉涌”喷薄而出。与赋的讲究对偶不同,它相对更为自由,如开头一段“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”,全是散句,参差疏落之中又有整饬之致。

课堂活动

《赤壁赋》是苏轼被贬为黄州团练副使时所作。有人说作者在这里触景生情,借题发挥,以抒发自己被贬谪后内心的苦闷和对宇宙、人生的感悟。本文的感情基调是消极的吗 试分析。

提示:观点可以不一样,但在分析时必须有理有据。可以从文中找出能体现作者感情的有关词句,也可以查找有关背景资料加以体会。

观点一 是消极的。作者感叹自己生命短暂,羡慕江水长流不息,希望与神仙相交,与明月同在。但那都是不切实际的幻想,所以才“托遗响于悲风”,通过洞箫声传达出来。文中客的回答表现了一种虚无主义思想和消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出的自己思想的一个方面。作者慨叹个人渺小、人生短暂,流露出不能改变自身命运的忧伤和无奈。

观点二 是积极的。全文通过主客对话所表现出的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂感情的真实反映。作者赞成从多角度看问题,而不同意把问题绝对化,他在逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态,并能从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。作者能主动地从消极、哀怨中解脱出来,胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有一种达观超然的感情基调。

整合建构

【思路整合】

【审美鉴赏】

“情、景、理”融合

全文不管是抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一种情、景、理融合,充满诗情画意,而又包含着人生哲理的艺术境界。文章第1段写景。以“清风徐来,水波不兴”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”的如画美景引发苏子的感情抒发,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第3段客的议论,便借助于具体的现实的自然物象表达了作者虚无消极的人生观。

第4段苏子反驳,起首就用“客亦知夫水与月乎”一句来个针锋相对,随之以水和月作比,深入浅出地说明了事物具有变与不变两重性的道理。表现对生活的热爱,作者也是信手拈来,以“江上之清风”“山间之明月”代表自然界美好的事物。议论使景物具有精妙的哲理内蕴,写景使哲理生动可感,而抒情又成了文章的内在脉络,三者融为一体,相得益彰。

【素材挖掘】

●变化、永恒是相对的 世间万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度 看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷和明月的永不增减,不必谈人生的短促,而应保持豁达乐观的态度。阐发了变化与永恒的辩证哲理。

●保持良好的心态 面对同样的景色,主人“饮酒乐甚”,客却以“其声呜呜然”的箫声传达出悲观的情绪。这何尝不是心态决定的呢 每个事物都有两面性,关键是你用什么心情去看待,“物随心转,境由心生”,用不同的心情看待,就会产生不同的认识。因此我们应该保持良好的心态。

●领悟生命的真谛 凡夫俗子对待得失,无一时不患,无一地不患,苏轼却道“天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取”,别人得了,我不羡慕,我没得到,也不遗憾,“江上之清风,与山间之明月”,就是大自然赐给我的无穷宝藏,这就是对生命真谛的理解。

●苦难成就人生 宋神宗元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”被捕入狱,后贬为黄州团练副使。从“乌台诗案”到流放黄州,是苏轼人生的重要转折,他政治上失意彷徨,精神上苦闷孤独。但生性旷达的他改变了人生的方向,开始在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,在文学上完成人生的追求。

●身处逆境,乐观豁达 苏轼不因遭受政治迫害而萎靡消沉,而是寄豪情于山水,荡胸臆于自然,身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地对待生活。面对生活中的坎坷,我们也要用乐观驱散阴霾,用旷达解读挫折,永远保持理智与乐观。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读