专题3第三单元盐类的水解同步练习(含解析)2022-2023学年上学期高一化学苏教版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 专题3第三单元盐类的水解同步练习(含解析)2022-2023学年上学期高一化学苏教版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 949.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 08:25:58 | ||

图片预览

文档简介

专题3第三单元盐类的水解同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

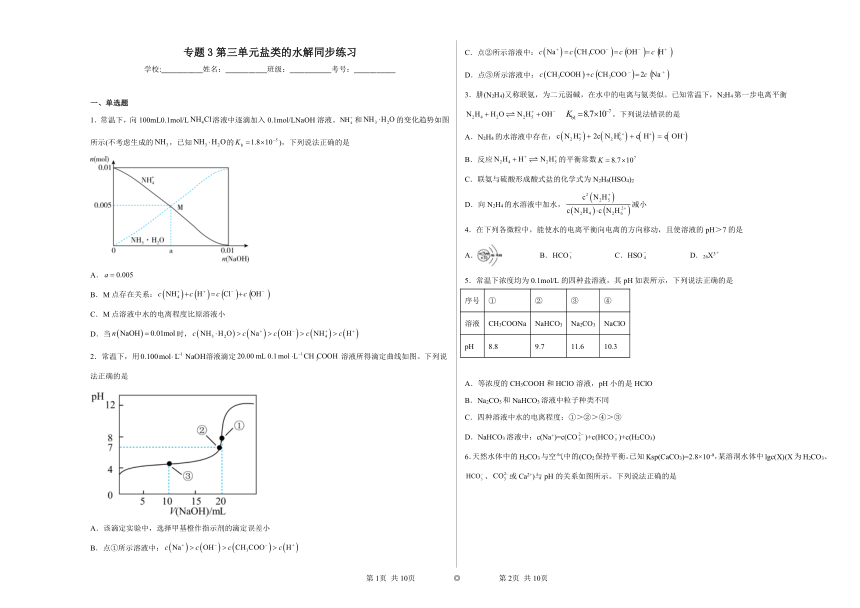

1.常温下,向100mL0.1mol/L溶液中逐滴加入0.1mol/LNaOH溶液。和的变化趋势如图所示(不考虑生成的,已知的),下列说法正确的是

A.

B.M点存在关系:

C.M点溶液中水的电离程度比原溶液小

D.当时,

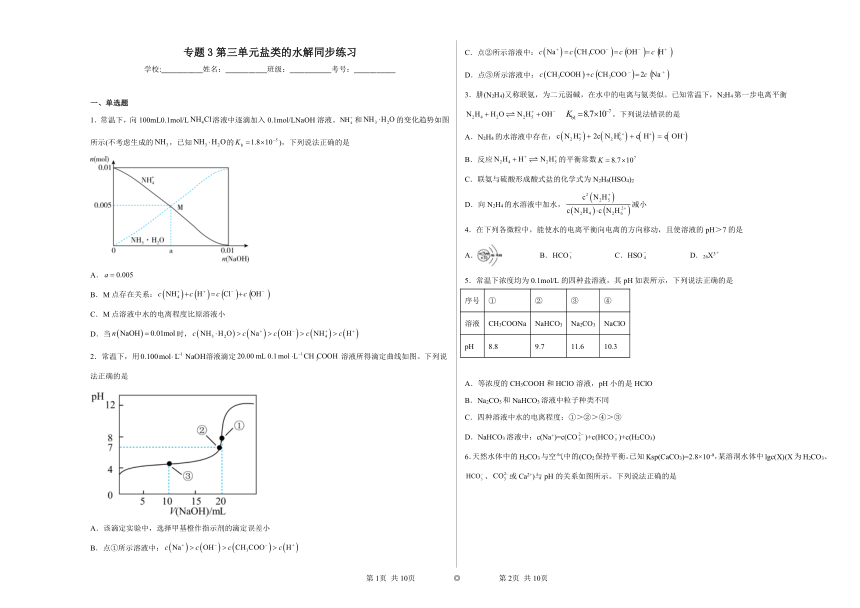

2.常温下,用溶液滴定溶液所得滴定曲线如图。下列说法正确的是

A.该滴定实验中,选择甲基橙作指示剂的滴定误差小

B.点①所示溶液中:

C.点②所示溶液中:

D.点③所示溶液中:

3.肼(N2H4)又称联氨,为二元弱碱,在水中的电离与氨类似。已知常温下,N2H4第一步电离平衡 。下列说法错误的是

A.N2H4的水溶液中存在:

B.反应的平衡常数

C.联氨与硫酸形成酸式盐的化学式为N2H6(HSO4)2

D.向N2H4的水溶液中加水,减小

4.在下列各微粒中,能使水的电离平衡向电离的方向移动,且使溶液的pH>7的是

A. B.HCO C.HSO D.26X3+

5.常温下浓度均为0.1mol/L的四种盐溶液,其pH如表所示,下列说法正确的是

序号 ① ② ③ ④

溶液 CH3COONa NaHCO3 Na2CO3 NaClO

pH 8.8 9.7 11.6 10.3

A.等浓度的CH3COOH和HClO溶液,pH小的是HClO

B.Na2CO3和NaHCO3溶液中粒子种类不同

C.四种溶液中水的电离程度:①>②>④>③

D.NaHCO3溶液中:c(Na+)=c(CO)+c(HCO)+c(H2CO3)

6.天然水体中的H2CO3与空气中的(CO2保持平衡。已知Ksp(CaCO3)=2.8×10-9,某溶洞水体中lgc(X)(X为H2CO3、、或Ca2+)与pH的关系如图所示。下列说法正确的是

A.曲线①代表

B.H2CO3的一级电离常数为10-8.3

C.c(Ca2+)随pH升高而增大

D.pH=10.3时,c(Ca2+)=2.8×10-7.9mol·L-1

7.某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法错误的是

A.利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离

B.Z中分散系能产生丁达尔效应

C.Y中反应的离子方程式为

D.X、Z烧杯中分散质相同

8.在一定条件下发生下列反应,其中属于盐类水解反应的是

A.

B.

C.

D.

9.25℃时,在20mL0.1mol/LNaOH溶液中逐滴加入0.2mol/L醋酸溶液,pH曲线如图所示,有关粒子浓度关系的比较中,错误的是

A.A点,c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)

B.B点,c(H+)=c(OH-),c(Na+)=c(CH3COO-)

C.C点,c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)

D.C点,c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)

10.MOH强碱溶液和等体积、等浓度的HA弱酸溶液混合后,溶液中有关离子的浓度应满足的关系是

A.c(M+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+) B.c(M+)>c(A-)>c(H+)>c(OH-)

C.c(M+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+) D.c(M+)>c(H+)>c(A-)>c(OH-)

11.下列属于水解反应的离子方程式且书写正确的是

A.

B.

C.

D.

12.时,向溶液中滴加的溶液,滴定曲线如图1,各种含磷微粒占含磷微粒总量的物质的量分数()随变化关系如图2(已知a点的纵坐标为0.5)。下列说法正确的是

A.a点溶液显中性

B.B点溶液中存在关系:

C.D点所加溶液为,则该点溶液中微粒浓度大小关系:

D.E点溶液中的水解离子方程式为

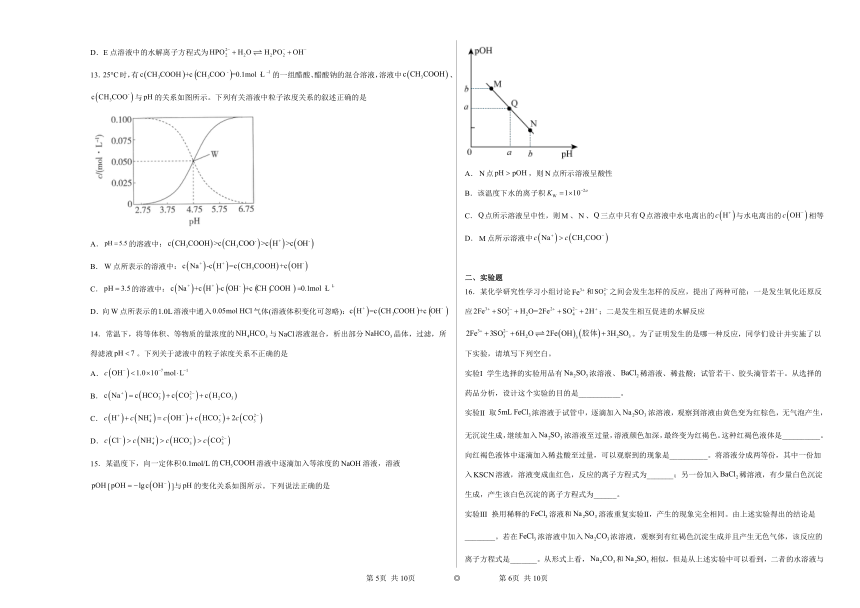

13.时,有的一组醋酸、醋酸钠的混合溶液,溶液中、与的关系如图所示。下列有关溶液中粒子浓度关系的叙述正确的是

A.的溶液中:

B.点所表示的溶液中:

C.的溶液中:

D.向点所表示的溶液中通入气体(溶液体积变化可忽略):

14.常温下,将等体积、等物质的量浓度的与溶液混合,析出部分晶体,过滤,所得滤液。下列关于滤液中的粒子浓度关系不正确的是

A.

B.

C.

D.

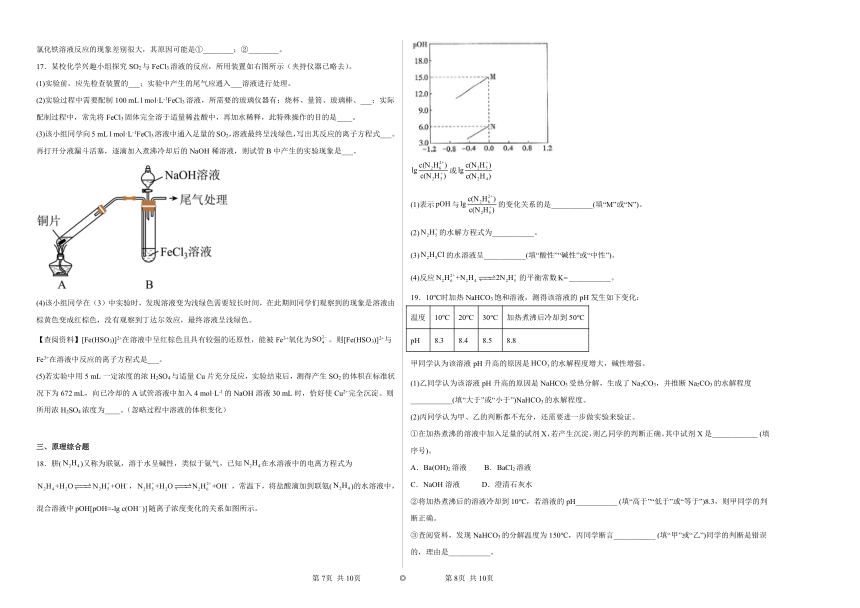

15.某温度下,向一定体积的溶液中逐滴加入等浓度的溶液,溶液[]与的变化关系如图所示。下列说法正确的是

A.点,则点所示溶液呈酸性

B.该温度下水的离子积

C.点所示溶液呈中性,则、、三点中只有点溶液中水电离出的与水电离出的相等

D.点所示溶液中

二、实验题

16.某化学研究性学习小组讨论和之间会发生怎样的反应,提出了两种可能:一是发生氧化还原反应;二是发生相互促进的水解反应。为了证明发生的是哪一种反应,同学们设计并实施了以下实验,请填写下列空白。

实验Ⅰ 学生选择的实验用品有浓溶液、稀溶液、稀盐酸;试管若干、胶头滴管若干。从选择的药品分析,设计这个实验的目的是___________。

实验Ⅱ 取浓溶液于试管中,逐滴加入浓溶液,观察到溶液由黄色变为红棕色,无气泡产生,无沉淀生成,继续加入浓溶液至过量,溶液颜色加深,最终变为红褐色。这种红褐色液体是__________。向红褐色液体中逐滴加入稀盐酸至过量,可以观察到的现象是__________。将溶液分成两等份,其中一份加入溶液,溶液变成血红色,反应的离子方程式为_______;另一份加入稀溶液,有少量白色沉淀生成,产生该白色沉淀的离子方程式为______。

实验Ⅲ 换用稀释的溶液和溶液重复实验Ⅱ,产生的现象完全相同。由上述实验得出的结论是________。若在浓溶液中加入浓溶液,观察到有红褐色沉淀生成并且产生无色气体,该反应的离子方程式是_______。从形式上看,和相似,但是从上述实验中可以看到,二者的水溶液与氯化铁溶液反应的现象差别很大,其原因可能是①________;②________。

17.某校化学兴趣小组探究SO2与FeCl3溶液的反应,所用装置如右图所示(夹持仪器已略去)。

(1)实验前,应先检查装置的___;实验中产生的尾气应通入___溶液进行处理。

(2)实验过程中需要配制100 mL l mol·L-1FeCl3溶液,所需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、___;实际配制过程中,常先将FeCl3固体完全溶于适量稀盐酸中,再加水稀释,此特殊操作的目的是____。

(3)该小组同学向5 mL l mol·L-1FeCl3溶液中通入足量的SO2,溶液最终呈浅绿色,写出其反应的离子方程式___。再打开分液漏斗活塞,逐滴加入煮沸冷却后的NaOH稀溶液,则试管B中产生的实验现象是___。

(4)该小组同学在(3)中实验时,发现溶液变为浅绿色需要较长时间,在此期间同学们观察到的现象是溶液由棕黄色变成红棕色,没有观察到丁达尔效应,最终溶液呈浅绿色。

【查阅资料】[Fe(HSO3)]2+在溶液中呈红棕色且具有较强的还原性,能被Fe3+氧化为。则[Fe(HSO3)]2+与Fe3+在溶液中反应的离子方程式是___。

(5)若实验中用5 mL一定浓度的浓H2SO4与适量Cu片充分反应,实验结束后,测得产生SO2的体积在标准状况下为672 mL,向已冷却的A试管溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液30 mL时,恰好使Cu2+完全沉淀。则所用浓H2SO4浓度为____。(忽略过程中溶液的体积变化)

三、原理综合题

18.肼()又称为联氨,溶于水呈碱性,类似于氨气,已知在水溶液中的电离方程式为,,常温下,将盐酸滴加到联氨()的水溶液中,混合溶液中随离子浓度变化的关系如图所示。

或

(1)表示与的变化关系的是___________(填“M”或“N”)。

(2)的水解方程式为___________。

(3)的水溶液呈___________(填“酸性”“碱性”或“中性”)。

(4)反应的平衡常数___________。

19.10℃时加热NaHCO3饱和溶液,测得该溶液的pH发生如下变化:

温度 10℃ 20℃ 30℃ 加热煮沸后冷却到50℃

pH 8.3 8.4 8.5 8.8

甲同学认为该溶液pH升高的原因是的水解程度增大,碱性增强。

(1)乙同学认为该溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解,生成了Na2CO3,并推断Na2CO3的水解程度___________(填“大于”或“小于”)NaHCO3的水解程度。

(2)丙同学认为甲、乙的判断都不充分,还需要进一步做实验来验证。

①在加热煮沸的溶液中加入足量的试剂X,若产生沉淀,则乙同学的判断正确。其中试剂X是____________ (填序号)。

A.Ba(OH)2溶液 B.BaCl2溶液

C.NaOH溶液 D.澄清石灰水

②将加热煮沸后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH___________ (填“高于”“低于”或“等于”)8.3,则甲同学的判断正确。

③查阅资料,发现NaHCO3的分解温度为150℃,丙同学断言___________ (填“甲”或“乙”)同学的判断是错误的,理由是___________。

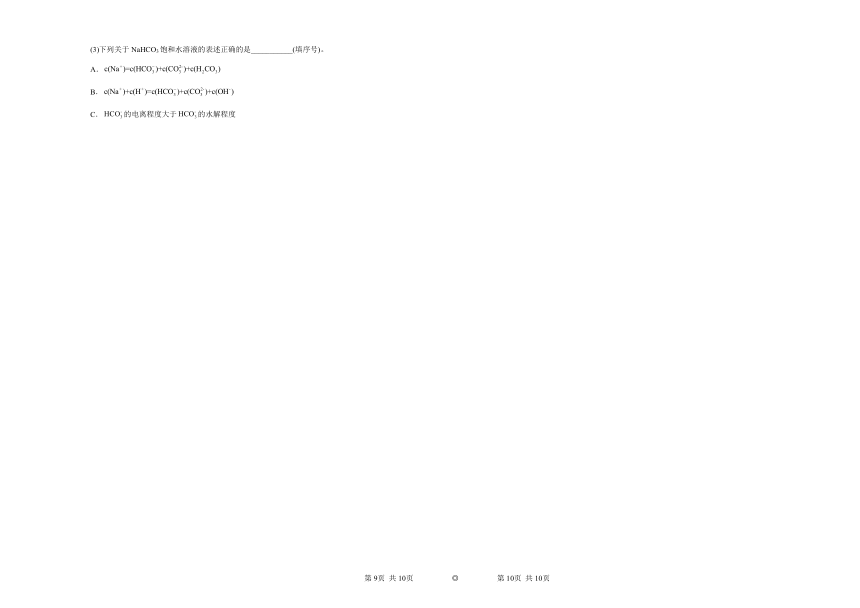

(3)下列关于NaHCO3饱和水溶液的表述正确的是___________(填序号)。

A.

B.

C.的电离程度大于的水解程度

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.由图可知,M点含等量的氯化铵和NH3 H2O,由NH3 H2ONH4++ OH-,可知此时溶液中Kb=1.810-5=,则c(OH-)= 1.810-5mol/L,溶液显碱性,即n(OH-)- n(H+)>0,由溶液中存在的电荷守恒为n(OH-)+n(Cl-)=n(H+)+n(Na+)+n(),n(Na+)= n(OH-)+n(Cl-)- n()- n(H+)=0.005+ n(OH-)- n(H+)>0.005,即a>0.005,A错误;

B.根据电荷守恒,,B错误;

C.原溶液水解促进水的电离,而M点含一水合氨电离出OH-抑制水的电离,则M点溶液中水的电离程度比原溶液小,C正确;

D.当n(NaOH)=0.01mol时,恰好反应生成等量的氯化钠和一水合氨,一水合氨电离,溶液显碱性,水能微弱电离,则c(Na+)= c(Cl-)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c()>c(H+),D错误;

故选C。

2.D

【分析】用溶液滴定溶液,根据反应方程式,当20mL时,达到终点,如图①点,溶质为,,呈碱性;如图所示,③点时,10mL,溶质为、,且浓度相等,,呈酸性;②点时,20mL,,醋酸过量;

【详解】A.综上所述,滴定达到终点时,如图①点,溶质为,,呈碱性,选择酚酞作指示剂,故A错误;

B.点①所示溶液中,溶质为,,呈碱性,;根据电荷守恒,可得,所以,故B错误;

C.点②所示溶液中,,,根据电荷守恒,可得,所以,故C错误;

D.点③所示溶液中,溶质为、,且浓度相等,根据物料守恒有,故D正确;

故选D。

3.D

【详解】A.N2H4的水溶液中发生电离,生成、、OH-、H+,则溶液中存在电荷守恒:,A正确;

B.反应的平衡常数,B正确;

C.联氨与硫酸形成酸式盐时,发生反应N2H4+2H2SO4=N2H6(HSO4)2,则产物的化学式为N2H6(HSO4)2,C正确;

D.N2H4溶于水后发生两步电离,Kb1=、Kb2=,则=,向N2H4的水溶液中加水,N2H4的电离常数不变,则不变,D错误;

故选D。

4.B

【详解】首先判断A的微粒是Al3+,D的微粒是Fe3+,Al3+、Fe3+能结合水电离出的OH-,使水的电离平衡向电离的方向移动,但溶液显酸性,pH<7,因而不合题意;HCO与H2O电离出来的H+结合为H2CO3,使水的电离平衡向电离的方向移动,并且使溶液呈碱性:HCO+H2OH2CO3+OH-,选项B符合题意。HSO4-能完全电离,为溶液提供H+,使水的电离平衡向离子结合的方向移动,使溶液呈酸性,选项C不合题意。

5.D

【详解】A.盐溶液的pH越大,酸根离子水解程度越大,对应酸的酸性越弱,故等浓度的和HClO溶液,的酸性强,溶液的pH较小,A错误;

B.溶液中存在的平衡有:,,,溶液中存在的平衡有:,,,所以两种溶液中粒子均为 、、H2CO3、H+、OH-、H2O,粒子种类相同,B错误;

C.能水解的盐能促进水的电离,盐的水解程度越大,水的电离程度越大,则四种溶液中,水的电离程度③>④>②>①,C错误;

D.由物料守恒可知,溶液中存在,D正确;

故选D。

6.D

【分析】由图像可知,随着pH值的增大,溶液碱性增强,碳酸氢根和碳酸根的浓度均增大,而曲线①在pH值很小时就存在,故曲线①代表碳酸氢根,曲线②代表碳酸根,曲线③代表钙离子。

【详解】A.根据分析,曲线①代表碳酸氢根,A错误;

B.由曲线①和碳酸的交点坐标可知,碳酸和碳酸氢根浓度相同,故H2CO3的一级电离常数,B错误;

C.根据分析,曲线③代表钙离子,随着pH值的升高而减小,C错误;

D.pH为10.3时,碳酸根和碳酸氢根浓度相同,为10-1.1mol/L,钙离子浓度为:,D正确;

故选D。

7.D

【分析】在Y中,Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O,随着反应的不断进行,CaCO3不断溶解,Fe3+不断水解,最后生成Fe(OH)3胶体。

【详解】A.在Z中,存在未溶解的石灰石和反应生成的Fe(OH)3胶体,胶体微粒和溶液中的离子及分子一样,都能透过滤纸的孔隙,所以利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离,A正确;

B.Z中存在Fe(OH)3胶体,对光有散射作用,能产生丁达尔效应,B正确;

C.Y中,发生反应Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O,则总的离子方程式为,C正确;

D.X烧杯中,分散质为FeCl3,Z烧杯中,分散质为Fe(OH)3胶体,二者的分散质不同,D错误;

故选D。

8.D

【详解】A.是氯气和水可逆反应,故A不符合题意

B.是碳酸氢根电离方程式,故B不符合题意;

C.是氢硫酸电离方程式,故C不符合题意;

D.是铵根水解方程式,故D符合题意。

综上所述,答案为D。

9.A

【分析】根据图象可以判断溶液的酸碱性,判断氢离子和氢氧根离子的浓度大小,根据电荷守恒可以判断其它两种离子的浓度大小,利用物料守恒可以判断离子浓度之间的关系;

【详解】A.A点时加入10mL醋酸溶液,与氢氧化钠恰好反应,生成醋酸钠,由于醋酸根离子发生水解导致溶液显碱性;故离子浓度大小关系为:c(Na+)> c(CH3COO-) >c(OH-)>c(H+),故A不正确;

B.B点溶液pH等于7,又因在常温下,说明溶液显中性,根据电荷守恒判断;c(H+)=c(OH-),c(Na+)=c(CH3COO-),故B正确;

C.根据C点加入20mL醋酸,根据物料守恒判断,C正确;

D.根据图象C点判断,溶液显酸性,c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(CH3COO-)+ c(OH-);判断c(CH3COO-)>c(Na+);

故选答案A;

【点睛】此题考查离子浓度的大小关系判断,注意在反应过程中原子的种类和个数保持不变。

10.C

【详解】MOH是强碱,HA是等体积、等浓度的弱酸,混合之后恰好完全反应生成MA,这是一种强碱弱酸盐,溶液显碱性,即c(OH-)>c(H+);由电荷守恒知c(M+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),则c(M+)>c(A-),故溶液中有关离子浓度满足的关系是c(M+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+),选择C。

11.D

【详解】A.是的电离方程式,A错误;

B.水解的程度很微弱,离子方程式中不写沉淀符号,正确的离子方程式为,B错误;

C.多元弱酸根离子分步水解,亚硫酸根离子水解的离子方程式为,C错误;

D.是弱酸,水解生成和:,D正确;

故选D。

12.C

【详解】A.由图1和图2可知,次磷酸为一元弱酸,由点可知,图2中点的纵坐标为0.5,溶液中、,溶液呈酸性,A错误;

B.B点溶液中溶质为等浓度的和,溶液中存在电荷守恒:①,存在元素质量守恒:②,①×2-②整理得到,B错误;

C.点溶液中溶质为,此时因次磷酸根离子水解而使溶液呈碱性,所以溶液中的各微粒浓度大小关系为,C正确;

D.点溶液中溶质为和,水解的离子方程式为,D错误;

故答案为:C。

13.C

【分析】由CH3COOHCH3COO-+H+可知,越大,H+浓度越大,溶液的pH越小,因此,虚线代表的曲线,实线代表的曲线,结合电解质溶液相关知识解答。

【详解】A.由图可知,当时,,A项错误;

B.根据电荷守恒:,W点时,,将换成,则有,B项错误;

C.根据电荷守恒:,则,又,即,C项正确;

D.向W点所表示的1.0L溶液中通入0.05mol HCl气体,发生反应可得到0.05mol NaCl和0.1mol,由电荷守恒知:,又,则有,通入HCl气体后溶液中,D项错误。

答案选C。

14.C

【详解】A.根据题意可知滤液中的溶质主要为和。滤液的,即,,A项正确;

B.溶液中存在元素质量守恒,即,B项正确;

C.根据电荷守恒可知溶液中,,C项错误;

D.发生水解反应,则,析出部分晶体,则减小,且电离出程度很小,故溶液中,D项正确。

故选C。

15.B

【详解】A.N点,则N点,溶液呈碱性,故A错误;

B.Q点溶液呈中性,此时溶液中,水的离子积常数,故B正确;

C.任何电解质溶液中都存在,故C错误;

D.M点,则M点,根据电荷守恒可知,,故D错误;

故答案为B。

16. 检验是否变质(或检验溶液中是否含有) 氢氧化铁胶体(或胶体) 先产生红褐色沉淀,后沉淀逐渐溶解,溶液变为黄色,有气泡产生 与同时发生氧化还原反应和相互促进的水解反应 有较强的还原性,没有还原性 的水解能力较弱

【详解】实验Ⅰ中,学生选择的实验试剂为浓溶液、稀溶液、稀盐酸,目的是检验亚硫酸钠是否被氧化成了硫酸钠。

实验Ⅱ中,取浓溶液于试管中,观察到溶液由黄色变为红棕色,无气泡产生,无沉淀生成,继续加入Na2SO3浓溶液至过量,溶液颜色加深,最终变为红褐色。向红褐色液体中逐滴加入稀盐酸至过量,将溶液分成两等份,其中一份加入KSCN溶液,溶液变成血红色,说明FeCl3和Na2SO3反应生成的铁有+3价,说明发生了相互促进的水解反应;另一份加入BaCl2稀溶液,有少量白色沉淀生成,说明有生成,说明发生了氧化还原反应。这说明FeCl3和Na2SO3反应既发生了双水解反应,生成了Fe(OH)3胶体和亚硫酸,又发生了氧化还原反应,生成了Fe2+和。向胶体中逐滴加入稀盐酸,胶体发生聚沉,盐酸过量时,可以和氢氧化铁发生酸碱中和反应,生成FeCl3溶液,观察到沉淀溶解,溶液变为黄色,过量的盐酸还可以和过量的Na2SO3反应生成SO2气体,故还可以观察到有气泡产生。向加入过量盐酸的溶液中加入溶液,溶液变为血红色,反应的离子方程式为= Fe(SCN)3。由于稀盐酸过量,故加入稀溶液后生成的白色沉淀为硫酸钡,反应的离子方程式为= BaSO4↓。

实验Ⅲ中,换用稀释的溶液和溶液重复实验Ⅱ,产生的现象完全相同,证明与发生的氧化还原反应和相互促进的水解反应是同时进行的。在浓溶液中加浓溶液,观察到有红褐色沉淀生成并且产生无色气体,说明与发生了相互促进的水解反应,反应的离子方程式为 = 2Fe(OH)3↓+3CO2↑。Na2CO3和Na2SO3相似,但二者的水溶液与氯化铁溶液反应的现象差别很大,其原因可能是有较强的还原性,没有还原性,还有可能是的水解能力较弱,所以二者只发生相互促进的水解反应,而没有发生氧化还原反应。

17.(1) 气密性 NaOH

(2) 100 mL容量瓶、胶头滴管 抑制FeCl3水解

(3) 2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+ 先无现象,后生成白色絮状沉淀

(4)[Fe(HSO3)]2++Fe3++H2O=2Fe2+++3H+

(5)18 mol·L-1

【分析】A中铜与浓硫酸共热制得二氧化硫气体,将气体通入B中与氯化铁溶液反应,溶液从棕黄色变成红棕色,没有观察到丁达尔效应,最终溶液呈浅绿色,发生了氧化还原反应;逐滴加入煮沸冷却后的NaOH稀溶液,则生成白色Fe(OH)2,并能较稳定存在。

【详解】(1)实验前,应先检查装置的气密性;实验中产生的尾气是SO2,应通入NaOH溶液进行处理;

(2)实验过程中需要配制100 mL l mol·L-1FeCl3溶液,配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、100mL容量瓶、定容时还要用到胶头滴管,配制过程中,由于Fe3+容易发生水解,常先将FeCl3固体完全溶于适量稀盐酸中,再加水稀释,抑制Fe3+的水解,答案为:100 mL容量瓶、胶头滴管;抑制FeCl3水解;

(3)向5 mL l mol·L-1FeCl3溶液中通入足量的SO2,溶液最终呈浅绿色,生成了Fe2+,SO2被氧化为H2SO4,发生的离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+,试管中有硫酸和硫酸亚铁,加入稀NaOH溶液,先和硫酸发生中和反应,这一阶段无明显现象,当硫酸反应完后,将和硫酸亚铁反应生成氢氧化亚铁,由于氢氧化钠是煮沸除去了氧气的,所以氢氧化亚铁不会被氧化为氢氧化铁,答案为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+;先无现象,后生成白色絮状沉淀;

(4)[Fe(HSO3)]2+在溶液中呈红棕色且具有较强的还原性,能被Fe3+氧化为,则Fe3+被还原为Fe2+,反应的离子方程式为:[Fe(HSO3)]2++Fe3++H2O=2Fe2+++3H+;

(5)5 mL一定浓度的浓H2SO4与适量Cu片充分反应,实验结束后,测得产生SO2的体积在标准状况下为672 mL,Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2↑+2H2O,n(SO2)= =0.03mol,算出n(CuSO4)=0.03mol,n1(H2SO4)=0.06mol,向已冷却的A试管溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液30 mL时,恰好使Cu2+完全沉淀,Cu不会和稀硫酸反应,A中还有稀硫酸,当加入NaOH溶液时,首先和未反应的硫酸反应,硫酸反应完后再和CuSO4反应,CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4,n1(NaOH)=2n(CuSO4)=0.06mol,和硫酸反应的氢氧化钠的物质的量为n2(NaOH)=4mol·L-1×0.03L-0.06mol=0.06mol,n2(H2SO4)=0.06mol/2=0.03mol,总硫酸的物质的量为0.03mol+0.06mol=0.09mol,c(H2SO4)=0.09mol/0.005L=18 mol·L-1,答案为:18 mol·L-1。

18.(1)M

(2)

(3)酸性

(4)

【分析】(1)

当时,,同理,时。根据,结合横坐标为0.0,曲线M、N上的对应点,可知曲线N表示与的变化关系、曲线M表示与的变化关系。

(2)

水解产生和,水解方程式为。

(3)

是强酸弱碱盐,水解导致溶液呈酸性。

(4)

根据图可知,时,,,时,,。的。

19.(1)大于

(2) B 等于 乙 常压下加热NaHCO3的水溶液,溶液的温度达不到150℃

(3)A

【分析】(1)

(1)如果溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解生成Na2CO3,可推断Na2CO3的水解程度大于NaHCO3的水解程度。

(2)

(2)①如果乙同学的判断是正确的,即溶液中存在Na2CO3,则应加入能和碳酸钠反应而不和碳酸氢钠反应的试剂,并且与碳酸钠反应产生沉淀。四种试剂中,Ba(OH)2、澄清石灰水和碳酸钠、碳酸氢钠都能生成碳酸钢或碳酸钙白色沉淀,无法验证;NaOH能与碳酸氢钠反应但无明显现象,与碳酸钠不反应,无法验证;BaCl2能和碳酸钠反应生成碳酸钡白色沉淀,和碳酸氢钠不反应,故合理选项是B;

②将加热煮沸后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH等于8.3,说明碳酸氢钠没有分解,则甲同学的判断正确;

③NaHCO3的分解温度为150℃,常压下加热NaHCO3的水溶液,溶液的温度达不到150℃,故乙同学的判断是错误的,甲同学说法合理。

(3)

(3)A.在NaHCO3饱和水溶液中,含钠元素的微粒和含碳元素的微粒的总物质的量浓度相等,即存在元素质量(物料)守恒:,A正确;

B.在NaHCO3饱和水溶液中存在电荷守恒:,B错误;

C.NaHCO3饱和水溶液显碱性,说明的电离程度小于的水解程度,C错误;

故合理选项是A。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.常温下,向100mL0.1mol/L溶液中逐滴加入0.1mol/LNaOH溶液。和的变化趋势如图所示(不考虑生成的,已知的),下列说法正确的是

A.

B.M点存在关系:

C.M点溶液中水的电离程度比原溶液小

D.当时,

2.常温下,用溶液滴定溶液所得滴定曲线如图。下列说法正确的是

A.该滴定实验中,选择甲基橙作指示剂的滴定误差小

B.点①所示溶液中:

C.点②所示溶液中:

D.点③所示溶液中:

3.肼(N2H4)又称联氨,为二元弱碱,在水中的电离与氨类似。已知常温下,N2H4第一步电离平衡 。下列说法错误的是

A.N2H4的水溶液中存在:

B.反应的平衡常数

C.联氨与硫酸形成酸式盐的化学式为N2H6(HSO4)2

D.向N2H4的水溶液中加水,减小

4.在下列各微粒中,能使水的电离平衡向电离的方向移动,且使溶液的pH>7的是

A. B.HCO C.HSO D.26X3+

5.常温下浓度均为0.1mol/L的四种盐溶液,其pH如表所示,下列说法正确的是

序号 ① ② ③ ④

溶液 CH3COONa NaHCO3 Na2CO3 NaClO

pH 8.8 9.7 11.6 10.3

A.等浓度的CH3COOH和HClO溶液,pH小的是HClO

B.Na2CO3和NaHCO3溶液中粒子种类不同

C.四种溶液中水的电离程度:①>②>④>③

D.NaHCO3溶液中:c(Na+)=c(CO)+c(HCO)+c(H2CO3)

6.天然水体中的H2CO3与空气中的(CO2保持平衡。已知Ksp(CaCO3)=2.8×10-9,某溶洞水体中lgc(X)(X为H2CO3、、或Ca2+)与pH的关系如图所示。下列说法正确的是

A.曲线①代表

B.H2CO3的一级电离常数为10-8.3

C.c(Ca2+)随pH升高而增大

D.pH=10.3时,c(Ca2+)=2.8×10-7.9mol·L-1

7.某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法错误的是

A.利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离

B.Z中分散系能产生丁达尔效应

C.Y中反应的离子方程式为

D.X、Z烧杯中分散质相同

8.在一定条件下发生下列反应,其中属于盐类水解反应的是

A.

B.

C.

D.

9.25℃时,在20mL0.1mol/LNaOH溶液中逐滴加入0.2mol/L醋酸溶液,pH曲线如图所示,有关粒子浓度关系的比较中,错误的是

A.A点,c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)

B.B点,c(H+)=c(OH-),c(Na+)=c(CH3COO-)

C.C点,c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)

D.C点,c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)

10.MOH强碱溶液和等体积、等浓度的HA弱酸溶液混合后,溶液中有关离子的浓度应满足的关系是

A.c(M+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+) B.c(M+)>c(A-)>c(H+)>c(OH-)

C.c(M+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+) D.c(M+)>c(H+)>c(A-)>c(OH-)

11.下列属于水解反应的离子方程式且书写正确的是

A.

B.

C.

D.

12.时,向溶液中滴加的溶液,滴定曲线如图1,各种含磷微粒占含磷微粒总量的物质的量分数()随变化关系如图2(已知a点的纵坐标为0.5)。下列说法正确的是

A.a点溶液显中性

B.B点溶液中存在关系:

C.D点所加溶液为,则该点溶液中微粒浓度大小关系:

D.E点溶液中的水解离子方程式为

13.时,有的一组醋酸、醋酸钠的混合溶液,溶液中、与的关系如图所示。下列有关溶液中粒子浓度关系的叙述正确的是

A.的溶液中:

B.点所表示的溶液中:

C.的溶液中:

D.向点所表示的溶液中通入气体(溶液体积变化可忽略):

14.常温下,将等体积、等物质的量浓度的与溶液混合,析出部分晶体,过滤,所得滤液。下列关于滤液中的粒子浓度关系不正确的是

A.

B.

C.

D.

15.某温度下,向一定体积的溶液中逐滴加入等浓度的溶液,溶液[]与的变化关系如图所示。下列说法正确的是

A.点,则点所示溶液呈酸性

B.该温度下水的离子积

C.点所示溶液呈中性,则、、三点中只有点溶液中水电离出的与水电离出的相等

D.点所示溶液中

二、实验题

16.某化学研究性学习小组讨论和之间会发生怎样的反应,提出了两种可能:一是发生氧化还原反应;二是发生相互促进的水解反应。为了证明发生的是哪一种反应,同学们设计并实施了以下实验,请填写下列空白。

实验Ⅰ 学生选择的实验用品有浓溶液、稀溶液、稀盐酸;试管若干、胶头滴管若干。从选择的药品分析,设计这个实验的目的是___________。

实验Ⅱ 取浓溶液于试管中,逐滴加入浓溶液,观察到溶液由黄色变为红棕色,无气泡产生,无沉淀生成,继续加入浓溶液至过量,溶液颜色加深,最终变为红褐色。这种红褐色液体是__________。向红褐色液体中逐滴加入稀盐酸至过量,可以观察到的现象是__________。将溶液分成两等份,其中一份加入溶液,溶液变成血红色,反应的离子方程式为_______;另一份加入稀溶液,有少量白色沉淀生成,产生该白色沉淀的离子方程式为______。

实验Ⅲ 换用稀释的溶液和溶液重复实验Ⅱ,产生的现象完全相同。由上述实验得出的结论是________。若在浓溶液中加入浓溶液,观察到有红褐色沉淀生成并且产生无色气体,该反应的离子方程式是_______。从形式上看,和相似,但是从上述实验中可以看到,二者的水溶液与氯化铁溶液反应的现象差别很大,其原因可能是①________;②________。

17.某校化学兴趣小组探究SO2与FeCl3溶液的反应,所用装置如右图所示(夹持仪器已略去)。

(1)实验前,应先检查装置的___;实验中产生的尾气应通入___溶液进行处理。

(2)实验过程中需要配制100 mL l mol·L-1FeCl3溶液,所需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、___;实际配制过程中,常先将FeCl3固体完全溶于适量稀盐酸中,再加水稀释,此特殊操作的目的是____。

(3)该小组同学向5 mL l mol·L-1FeCl3溶液中通入足量的SO2,溶液最终呈浅绿色,写出其反应的离子方程式___。再打开分液漏斗活塞,逐滴加入煮沸冷却后的NaOH稀溶液,则试管B中产生的实验现象是___。

(4)该小组同学在(3)中实验时,发现溶液变为浅绿色需要较长时间,在此期间同学们观察到的现象是溶液由棕黄色变成红棕色,没有观察到丁达尔效应,最终溶液呈浅绿色。

【查阅资料】[Fe(HSO3)]2+在溶液中呈红棕色且具有较强的还原性,能被Fe3+氧化为。则[Fe(HSO3)]2+与Fe3+在溶液中反应的离子方程式是___。

(5)若实验中用5 mL一定浓度的浓H2SO4与适量Cu片充分反应,实验结束后,测得产生SO2的体积在标准状况下为672 mL,向已冷却的A试管溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液30 mL时,恰好使Cu2+完全沉淀。则所用浓H2SO4浓度为____。(忽略过程中溶液的体积变化)

三、原理综合题

18.肼()又称为联氨,溶于水呈碱性,类似于氨气,已知在水溶液中的电离方程式为,,常温下,将盐酸滴加到联氨()的水溶液中,混合溶液中随离子浓度变化的关系如图所示。

或

(1)表示与的变化关系的是___________(填“M”或“N”)。

(2)的水解方程式为___________。

(3)的水溶液呈___________(填“酸性”“碱性”或“中性”)。

(4)反应的平衡常数___________。

19.10℃时加热NaHCO3饱和溶液,测得该溶液的pH发生如下变化:

温度 10℃ 20℃ 30℃ 加热煮沸后冷却到50℃

pH 8.3 8.4 8.5 8.8

甲同学认为该溶液pH升高的原因是的水解程度增大,碱性增强。

(1)乙同学认为该溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解,生成了Na2CO3,并推断Na2CO3的水解程度___________(填“大于”或“小于”)NaHCO3的水解程度。

(2)丙同学认为甲、乙的判断都不充分,还需要进一步做实验来验证。

①在加热煮沸的溶液中加入足量的试剂X,若产生沉淀,则乙同学的判断正确。其中试剂X是____________ (填序号)。

A.Ba(OH)2溶液 B.BaCl2溶液

C.NaOH溶液 D.澄清石灰水

②将加热煮沸后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH___________ (填“高于”“低于”或“等于”)8.3,则甲同学的判断正确。

③查阅资料,发现NaHCO3的分解温度为150℃,丙同学断言___________ (填“甲”或“乙”)同学的判断是错误的,理由是___________。

(3)下列关于NaHCO3饱和水溶液的表述正确的是___________(填序号)。

A.

B.

C.的电离程度大于的水解程度

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】A.由图可知,M点含等量的氯化铵和NH3 H2O,由NH3 H2ONH4++ OH-,可知此时溶液中Kb=1.810-5=,则c(OH-)= 1.810-5mol/L,溶液显碱性,即n(OH-)- n(H+)>0,由溶液中存在的电荷守恒为n(OH-)+n(Cl-)=n(H+)+n(Na+)+n(),n(Na+)= n(OH-)+n(Cl-)- n()- n(H+)=0.005+ n(OH-)- n(H+)>0.005,即a>0.005,A错误;

B.根据电荷守恒,,B错误;

C.原溶液水解促进水的电离,而M点含一水合氨电离出OH-抑制水的电离,则M点溶液中水的电离程度比原溶液小,C正确;

D.当n(NaOH)=0.01mol时,恰好反应生成等量的氯化钠和一水合氨,一水合氨电离,溶液显碱性,水能微弱电离,则c(Na+)= c(Cl-)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c()>c(H+),D错误;

故选C。

2.D

【分析】用溶液滴定溶液,根据反应方程式,当20mL时,达到终点,如图①点,溶质为,,呈碱性;如图所示,③点时,10mL,溶质为、,且浓度相等,,呈酸性;②点时,20mL,,醋酸过量;

【详解】A.综上所述,滴定达到终点时,如图①点,溶质为,,呈碱性,选择酚酞作指示剂,故A错误;

B.点①所示溶液中,溶质为,,呈碱性,;根据电荷守恒,可得,所以,故B错误;

C.点②所示溶液中,,,根据电荷守恒,可得,所以,故C错误;

D.点③所示溶液中,溶质为、,且浓度相等,根据物料守恒有,故D正确;

故选D。

3.D

【详解】A.N2H4的水溶液中发生电离,生成、、OH-、H+,则溶液中存在电荷守恒:,A正确;

B.反应的平衡常数,B正确;

C.联氨与硫酸形成酸式盐时,发生反应N2H4+2H2SO4=N2H6(HSO4)2,则产物的化学式为N2H6(HSO4)2,C正确;

D.N2H4溶于水后发生两步电离,Kb1=、Kb2=,则=,向N2H4的水溶液中加水,N2H4的电离常数不变,则不变,D错误;

故选D。

4.B

【详解】首先判断A的微粒是Al3+,D的微粒是Fe3+,Al3+、Fe3+能结合水电离出的OH-,使水的电离平衡向电离的方向移动,但溶液显酸性,pH<7,因而不合题意;HCO与H2O电离出来的H+结合为H2CO3,使水的电离平衡向电离的方向移动,并且使溶液呈碱性:HCO+H2OH2CO3+OH-,选项B符合题意。HSO4-能完全电离,为溶液提供H+,使水的电离平衡向离子结合的方向移动,使溶液呈酸性,选项C不合题意。

5.D

【详解】A.盐溶液的pH越大,酸根离子水解程度越大,对应酸的酸性越弱,故等浓度的和HClO溶液,的酸性强,溶液的pH较小,A错误;

B.溶液中存在的平衡有:,,,溶液中存在的平衡有:,,,所以两种溶液中粒子均为 、、H2CO3、H+、OH-、H2O,粒子种类相同,B错误;

C.能水解的盐能促进水的电离,盐的水解程度越大,水的电离程度越大,则四种溶液中,水的电离程度③>④>②>①,C错误;

D.由物料守恒可知,溶液中存在,D正确;

故选D。

6.D

【分析】由图像可知,随着pH值的增大,溶液碱性增强,碳酸氢根和碳酸根的浓度均增大,而曲线①在pH值很小时就存在,故曲线①代表碳酸氢根,曲线②代表碳酸根,曲线③代表钙离子。

【详解】A.根据分析,曲线①代表碳酸氢根,A错误;

B.由曲线①和碳酸的交点坐标可知,碳酸和碳酸氢根浓度相同,故H2CO3的一级电离常数,B错误;

C.根据分析,曲线③代表钙离子,随着pH值的升高而减小,C错误;

D.pH为10.3时,碳酸根和碳酸氢根浓度相同,为10-1.1mol/L,钙离子浓度为:,D正确;

故选D。

7.D

【分析】在Y中,Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O,随着反应的不断进行,CaCO3不断溶解,Fe3+不断水解,最后生成Fe(OH)3胶体。

【详解】A.在Z中,存在未溶解的石灰石和反应生成的Fe(OH)3胶体,胶体微粒和溶液中的离子及分子一样,都能透过滤纸的孔隙,所以利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离,A正确;

B.Z中存在Fe(OH)3胶体,对光有散射作用,能产生丁达尔效应,B正确;

C.Y中,发生反应Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O,则总的离子方程式为,C正确;

D.X烧杯中,分散质为FeCl3,Z烧杯中,分散质为Fe(OH)3胶体,二者的分散质不同,D错误;

故选D。

8.D

【详解】A.是氯气和水可逆反应,故A不符合题意

B.是碳酸氢根电离方程式,故B不符合题意;

C.是氢硫酸电离方程式,故C不符合题意;

D.是铵根水解方程式,故D符合题意。

综上所述,答案为D。

9.A

【分析】根据图象可以判断溶液的酸碱性,判断氢离子和氢氧根离子的浓度大小,根据电荷守恒可以判断其它两种离子的浓度大小,利用物料守恒可以判断离子浓度之间的关系;

【详解】A.A点时加入10mL醋酸溶液,与氢氧化钠恰好反应,生成醋酸钠,由于醋酸根离子发生水解导致溶液显碱性;故离子浓度大小关系为:c(Na+)> c(CH3COO-) >c(OH-)>c(H+),故A不正确;

B.B点溶液pH等于7,又因在常温下,说明溶液显中性,根据电荷守恒判断;c(H+)=c(OH-),c(Na+)=c(CH3COO-),故B正确;

C.根据C点加入20mL醋酸,根据物料守恒判断,C正确;

D.根据图象C点判断,溶液显酸性,c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(CH3COO-)+ c(OH-);判断c(CH3COO-)>c(Na+);

故选答案A;

【点睛】此题考查离子浓度的大小关系判断,注意在反应过程中原子的种类和个数保持不变。

10.C

【详解】MOH是强碱,HA是等体积、等浓度的弱酸,混合之后恰好完全反应生成MA,这是一种强碱弱酸盐,溶液显碱性,即c(OH-)>c(H+);由电荷守恒知c(M+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),则c(M+)>c(A-),故溶液中有关离子浓度满足的关系是c(M+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+),选择C。

11.D

【详解】A.是的电离方程式,A错误;

B.水解的程度很微弱,离子方程式中不写沉淀符号,正确的离子方程式为,B错误;

C.多元弱酸根离子分步水解,亚硫酸根离子水解的离子方程式为,C错误;

D.是弱酸,水解生成和:,D正确;

故选D。

12.C

【详解】A.由图1和图2可知,次磷酸为一元弱酸,由点可知,图2中点的纵坐标为0.5,溶液中、,溶液呈酸性,A错误;

B.B点溶液中溶质为等浓度的和,溶液中存在电荷守恒:①,存在元素质量守恒:②,①×2-②整理得到,B错误;

C.点溶液中溶质为,此时因次磷酸根离子水解而使溶液呈碱性,所以溶液中的各微粒浓度大小关系为,C正确;

D.点溶液中溶质为和,水解的离子方程式为,D错误;

故答案为:C。

13.C

【分析】由CH3COOHCH3COO-+H+可知,越大,H+浓度越大,溶液的pH越小,因此,虚线代表的曲线,实线代表的曲线,结合电解质溶液相关知识解答。

【详解】A.由图可知,当时,,A项错误;

B.根据电荷守恒:,W点时,,将换成,则有,B项错误;

C.根据电荷守恒:,则,又,即,C项正确;

D.向W点所表示的1.0L溶液中通入0.05mol HCl气体,发生反应可得到0.05mol NaCl和0.1mol,由电荷守恒知:,又,则有,通入HCl气体后溶液中,D项错误。

答案选C。

14.C

【详解】A.根据题意可知滤液中的溶质主要为和。滤液的,即,,A项正确;

B.溶液中存在元素质量守恒,即,B项正确;

C.根据电荷守恒可知溶液中,,C项错误;

D.发生水解反应,则,析出部分晶体,则减小,且电离出程度很小,故溶液中,D项正确。

故选C。

15.B

【详解】A.N点,则N点,溶液呈碱性,故A错误;

B.Q点溶液呈中性,此时溶液中,水的离子积常数,故B正确;

C.任何电解质溶液中都存在,故C错误;

D.M点,则M点,根据电荷守恒可知,,故D错误;

故答案为B。

16. 检验是否变质(或检验溶液中是否含有) 氢氧化铁胶体(或胶体) 先产生红褐色沉淀,后沉淀逐渐溶解,溶液变为黄色,有气泡产生 与同时发生氧化还原反应和相互促进的水解反应 有较强的还原性,没有还原性 的水解能力较弱

【详解】实验Ⅰ中,学生选择的实验试剂为浓溶液、稀溶液、稀盐酸,目的是检验亚硫酸钠是否被氧化成了硫酸钠。

实验Ⅱ中,取浓溶液于试管中,观察到溶液由黄色变为红棕色,无气泡产生,无沉淀生成,继续加入Na2SO3浓溶液至过量,溶液颜色加深,最终变为红褐色。向红褐色液体中逐滴加入稀盐酸至过量,将溶液分成两等份,其中一份加入KSCN溶液,溶液变成血红色,说明FeCl3和Na2SO3反应生成的铁有+3价,说明发生了相互促进的水解反应;另一份加入BaCl2稀溶液,有少量白色沉淀生成,说明有生成,说明发生了氧化还原反应。这说明FeCl3和Na2SO3反应既发生了双水解反应,生成了Fe(OH)3胶体和亚硫酸,又发生了氧化还原反应,生成了Fe2+和。向胶体中逐滴加入稀盐酸,胶体发生聚沉,盐酸过量时,可以和氢氧化铁发生酸碱中和反应,生成FeCl3溶液,观察到沉淀溶解,溶液变为黄色,过量的盐酸还可以和过量的Na2SO3反应生成SO2气体,故还可以观察到有气泡产生。向加入过量盐酸的溶液中加入溶液,溶液变为血红色,反应的离子方程式为= Fe(SCN)3。由于稀盐酸过量,故加入稀溶液后生成的白色沉淀为硫酸钡,反应的离子方程式为= BaSO4↓。

实验Ⅲ中,换用稀释的溶液和溶液重复实验Ⅱ,产生的现象完全相同,证明与发生的氧化还原反应和相互促进的水解反应是同时进行的。在浓溶液中加浓溶液,观察到有红褐色沉淀生成并且产生无色气体,说明与发生了相互促进的水解反应,反应的离子方程式为 = 2Fe(OH)3↓+3CO2↑。Na2CO3和Na2SO3相似,但二者的水溶液与氯化铁溶液反应的现象差别很大,其原因可能是有较强的还原性,没有还原性,还有可能是的水解能力较弱,所以二者只发生相互促进的水解反应,而没有发生氧化还原反应。

17.(1) 气密性 NaOH

(2) 100 mL容量瓶、胶头滴管 抑制FeCl3水解

(3) 2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+ 先无现象,后生成白色絮状沉淀

(4)[Fe(HSO3)]2++Fe3++H2O=2Fe2+++3H+

(5)18 mol·L-1

【分析】A中铜与浓硫酸共热制得二氧化硫气体,将气体通入B中与氯化铁溶液反应,溶液从棕黄色变成红棕色,没有观察到丁达尔效应,最终溶液呈浅绿色,发生了氧化还原反应;逐滴加入煮沸冷却后的NaOH稀溶液,则生成白色Fe(OH)2,并能较稳定存在。

【详解】(1)实验前,应先检查装置的气密性;实验中产生的尾气是SO2,应通入NaOH溶液进行处理;

(2)实验过程中需要配制100 mL l mol·L-1FeCl3溶液,配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、100mL容量瓶、定容时还要用到胶头滴管,配制过程中,由于Fe3+容易发生水解,常先将FeCl3固体完全溶于适量稀盐酸中,再加水稀释,抑制Fe3+的水解,答案为:100 mL容量瓶、胶头滴管;抑制FeCl3水解;

(3)向5 mL l mol·L-1FeCl3溶液中通入足量的SO2,溶液最终呈浅绿色,生成了Fe2+,SO2被氧化为H2SO4,发生的离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+,试管中有硫酸和硫酸亚铁,加入稀NaOH溶液,先和硫酸发生中和反应,这一阶段无明显现象,当硫酸反应完后,将和硫酸亚铁反应生成氢氧化亚铁,由于氢氧化钠是煮沸除去了氧气的,所以氢氧化亚铁不会被氧化为氢氧化铁,答案为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++ +4H+;先无现象,后生成白色絮状沉淀;

(4)[Fe(HSO3)]2+在溶液中呈红棕色且具有较强的还原性,能被Fe3+氧化为,则Fe3+被还原为Fe2+,反应的离子方程式为:[Fe(HSO3)]2++Fe3++H2O=2Fe2+++3H+;

(5)5 mL一定浓度的浓H2SO4与适量Cu片充分反应,实验结束后,测得产生SO2的体积在标准状况下为672 mL,Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2↑+2H2O,n(SO2)= =0.03mol,算出n(CuSO4)=0.03mol,n1(H2SO4)=0.06mol,向已冷却的A试管溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液30 mL时,恰好使Cu2+完全沉淀,Cu不会和稀硫酸反应,A中还有稀硫酸,当加入NaOH溶液时,首先和未反应的硫酸反应,硫酸反应完后再和CuSO4反应,CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4,n1(NaOH)=2n(CuSO4)=0.06mol,和硫酸反应的氢氧化钠的物质的量为n2(NaOH)=4mol·L-1×0.03L-0.06mol=0.06mol,n2(H2SO4)=0.06mol/2=0.03mol,总硫酸的物质的量为0.03mol+0.06mol=0.09mol,c(H2SO4)=0.09mol/0.005L=18 mol·L-1,答案为:18 mol·L-1。

18.(1)M

(2)

(3)酸性

(4)

【分析】(1)

当时,,同理,时。根据,结合横坐标为0.0,曲线M、N上的对应点,可知曲线N表示与的变化关系、曲线M表示与的变化关系。

(2)

水解产生和,水解方程式为。

(3)

是强酸弱碱盐,水解导致溶液呈酸性。

(4)

根据图可知,时,,,时,,。的。

19.(1)大于

(2) B 等于 乙 常压下加热NaHCO3的水溶液,溶液的温度达不到150℃

(3)A

【分析】(1)

(1)如果溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解生成Na2CO3,可推断Na2CO3的水解程度大于NaHCO3的水解程度。

(2)

(2)①如果乙同学的判断是正确的,即溶液中存在Na2CO3,则应加入能和碳酸钠反应而不和碳酸氢钠反应的试剂,并且与碳酸钠反应产生沉淀。四种试剂中,Ba(OH)2、澄清石灰水和碳酸钠、碳酸氢钠都能生成碳酸钢或碳酸钙白色沉淀,无法验证;NaOH能与碳酸氢钠反应但无明显现象,与碳酸钠不反应,无法验证;BaCl2能和碳酸钠反应生成碳酸钡白色沉淀,和碳酸氢钠不反应,故合理选项是B;

②将加热煮沸后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH等于8.3,说明碳酸氢钠没有分解,则甲同学的判断正确;

③NaHCO3的分解温度为150℃,常压下加热NaHCO3的水溶液,溶液的温度达不到150℃,故乙同学的判断是错误的,甲同学说法合理。

(3)

(3)A.在NaHCO3饱和水溶液中,含钠元素的微粒和含碳元素的微粒的总物质的量浓度相等,即存在元素质量(物料)守恒:,A正确;

B.在NaHCO3饱和水溶液中存在电荷守恒:,B错误;

C.NaHCO3饱和水溶液显碱性,说明的电离程度小于的水解程度,C错误;

故合理选项是A。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页