第一单元3 鸿门宴课件(共83张PPT)统编版(部编版)必修 下册

文档属性

| 名称 | 第一单元3 鸿门宴课件(共83张PPT)统编版(部编版)必修 下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 12:49:27 | ||

图片预览

文档简介

(共83张PPT)

第一单元

3 鸿门宴

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

司马迁这位史学大师实在值得我们夸耀,他的一部《史记》不啻是我们中国的一部古代的史诗,或者说它是一部历史小说集也可以。

——郭沫若

自主预习 积累梳理

资源助读

作者简介

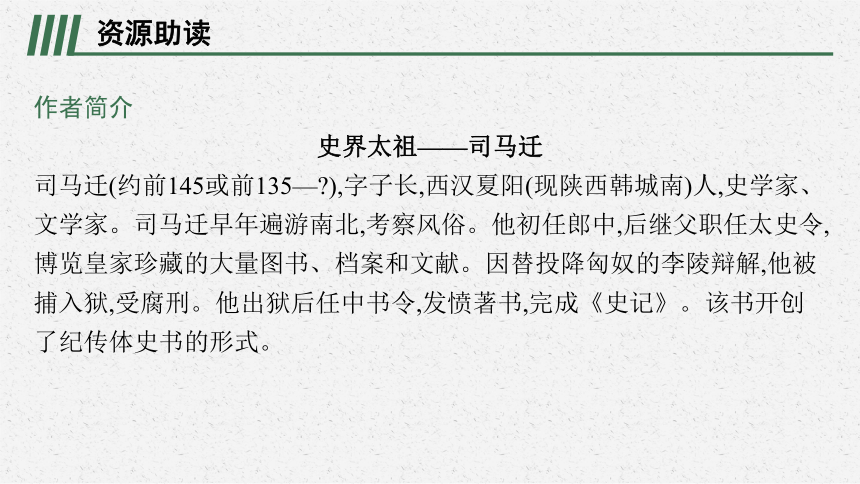

史界太祖——司马迁

司马迁(约前145或前135— ),字子长,西汉夏阳(现陕西韩城南)人,史学家、文学家。司马迁早年遍游南北,考察风俗。他初任郎中,后继父职任太史令,博览皇家珍藏的大量图书、档案和文献。因替投降匈奴的李陵辩解,他被捕入狱,受腐刑。他出狱后任中书令,发愤著书,完成《史记》。该书开创了纪传体史书的形式。

作品背景

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,各地纷纷响应。同年,项羽、刘邦也相继起兵,共同拥戴楚怀王之孙熊心(芈姓,熊氏,名心)为王。熊心一方面命项羽北上救赵,另一方面命刘邦向西攻秦,并与诸将相约:“先破秦入咸阳者王之。”项羽与秦军九战后击败秦军主力,引兵向西,进抵汉中。刘邦早于项羽一个月攻入秦都咸阳,接受了子婴的投降并“约法三章”,还军霸上。

项羽率军来到咸阳,驻军于鸿门。当时,项羽兵力是刘邦的四倍,项羽根本不把刘邦放在眼里。当听曹无伤说刘邦“欲王关中”时,当即下令准备攻打刘邦。

相关常识

《史记》

《史记》是我国一部纪传体历史文学巨著,也是我国第一部纪传体通史。该书记载了从传说中的黄帝到汉武帝共3 000余年的历史,包括本纪12篇、世家30篇、列传70篇、书8篇、表10篇,共130篇。鲁迅赞誉《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

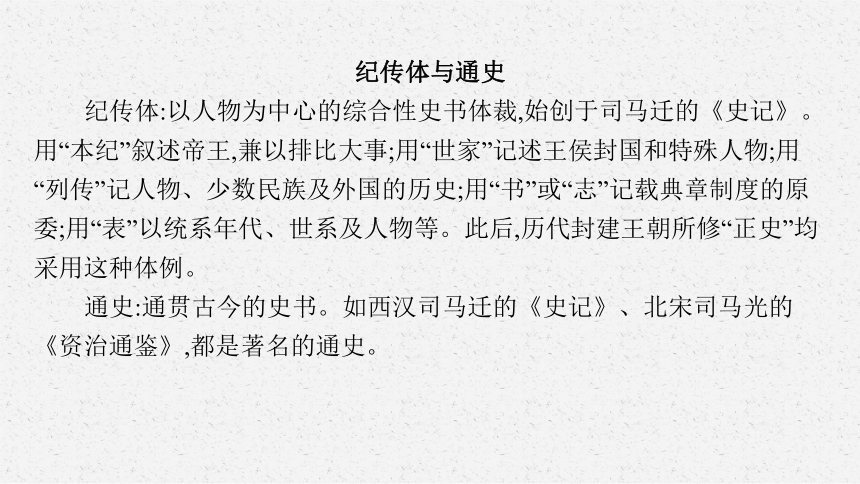

纪传体与通史

纪传体:以人物为中心的综合性史书体裁,始创于司马迁的《史记》。用“本纪”叙述帝王,兼以排比大事;用“世家”记述王侯封国和特殊人物;用“列传”记人物、少数民族及外国的历史;用“书”或“志”记载典章制度的原委;用“表”以统系年代、世系及人物等。此后,历代封建王朝所修“正史”均采用这种体例。

通史:通贯古今的史书。如西汉司马迁的《史记》、北宋司马光的《资治通鉴》,都是著名的通史。

知识梳理

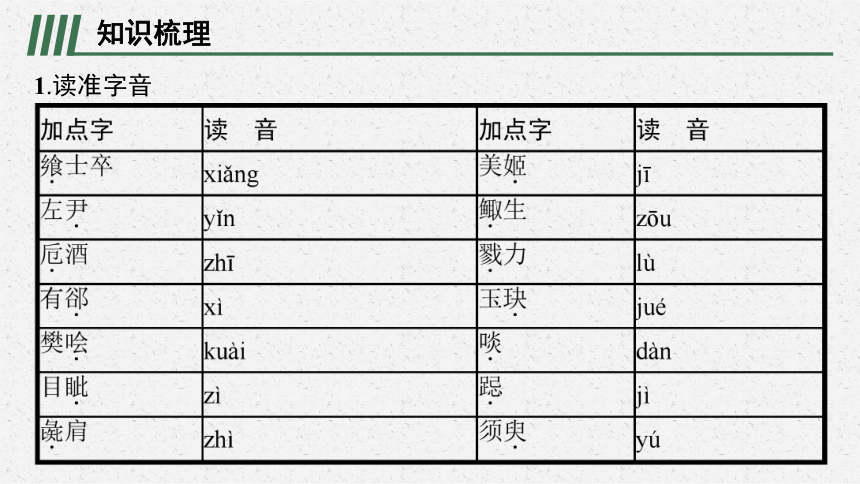

1.读准字音

2.辨识通假

(1)距关,毋内诸侯 “ 距 ”同“ 拒 ”,意义: 据守 ;

“ 内 ”同“ 纳 ”,意义: 接纳

(2)张良出,要项伯 “ 要 ”同“ 邀 ”,意义: 邀请

(3)愿伯具言臣之不敢倍德也 “ 倍 ”同“ 背 ”,意义: 背弃

(4)旦日不可不蚤自来谢项王 “ 蚤 ”同“ 早 ”,意义: 早一点

(5)臣与将军戮力而攻秦 “ 戮 ”同“ 勠 ”,意义: 并力、勉力

(6)令将军与臣有郤 “ 郤 ”同“ 隙 ”,意义: 隔阂、嫌怨

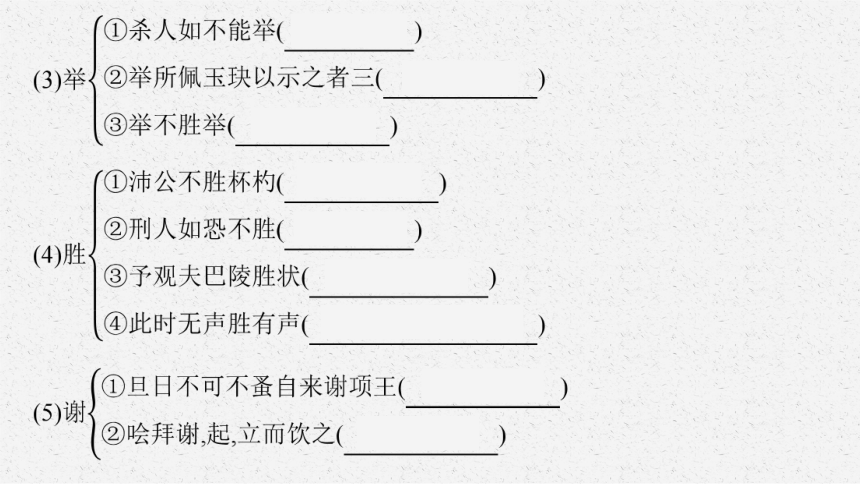

3.一词多义

4.古今异义

(1)沛公居山东时

古义: 崤山以东,泛指东方六国之地 。

今义:山东省。

(2)约为婚姻

古义: 亲家,有婚姻关系的亲戚 。

今义:结婚的事或因结婚而产生的夫妻关系。

(3)备他盗之出入与非常也

古义: 意外的变故 。

今义:副词,十分、极。

(4)将军战河北,臣战河南

“河北”古义: 黄河以北 。

今义:河北省。

“河南”古义: 黄河以南 。

今义:河南省。

(5)而听细说

古义: 小人的谗言 。

今义:详细地说明。

5.词类活用

6.特殊句式

(1)楚左尹项伯者,项羽季父也( 判断句,“……者,……也”形式 )

(2)具告以事[ 省略句、介词结构后置句,即“以事具告(之)” ]

(3)得复见将军于此( 介词结构后置句,正常语序为“得于此复见将军” )

(4)籍何以至此( 宾语前置句,正常语序为“籍以何至此” )

(5)若属皆且为所虏

( 被动句、省略句,即“若属皆且为(之)所虏”,“为所”表被动 )

(6)客何为者( 宾语前置句,正常语序为“客为何者” )

(7)沛公之参乘樊哙者也( 判断句,“者也”表判断 )

(8)大王来何操( 宾语前置句,正常语序为“大王来操何” )

(9)沛公安在( 宾语前置句,正常语序为“沛公在安” )

(10)吾属今为之虏矣( 被动句,“为”表被动 )

7.成语积累

(1)秋毫无犯:形容军队纪律严明,丝毫不侵犯群众的利益。

(2)劳苦功高:做事勤苦,功劳很大。

(3)项庄舞剑,意在沛公:比喻说话或行动虽然表面上另有名目,其真实意图却在于对某人某事进行威胁或攻击。

(4)人为刀俎,我为鱼肉:比喻别人掌握生杀大权,自己处在被宰割的地位。

8.文化常识

(1)拜:古代一种表示恭敬的礼节。拱手弯腰,两手在胸前合抱,头向前俯,额触双手,如同揖。

(2)再拜:拜两次为再拜,表示礼节之隆重。过去书信末尾也常用“再拜”以表示敬意。

(3)顿首:跪而头叩地为顿首。“顿”是稍停的意思。行礼时,头碰地即起,因其头接触地面时间短暂,故称顿首。通常用于下对上及平辈间的敬礼。也常用于书信的开头或末尾。

(4)稽首:古代的一种跪拜礼。跪而头触地作较长时间停留为稽首。“稽”是停留拖延的意思。行礼时,头在地上必须停留一段时间。稽首是最隆重的礼节,常为臣子拜见君王时所用。

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理文章脉络,理清内容情节

1.将下列对应的故事情节字母按时间顺序排列。

A.范增举玦 B.樊哙力斥 C.张良献计

D.张良留谢 E.项伯翼蔽 F.诛杀无伤

G.沛公逃席 H.刘邦谢罪 I.项王留饮

J.无伤告密 K.项伯说羽 L.樊哙闯帐

M.项伯夜访 N.范增献计 O.刘项为婚

P.项王点兵 Q.项庄舞剑

提示:J—P—N—M—C—O—K—H—I—A—Q—E—L—B—G—D—F

2.双方的攻守形势是如何发生转换的

提示:宴前:刘邦被动,项羽主动。宴中:刘邦被动,项羽主动,情节跌宕起伏,三起三落。宴后:刘邦主动,项羽被动,局势逆转。

3.第1段写了哪些内容 在整个鸿门宴故事中各起什么作用

提示:①曹无伤告密。点燃了刘、项矛盾的“导火线”,是鸿门宴故事的直接起因。②项羽大怒,范增进言。范增借曹无伤告密事件,分析刘邦的前后表现情况,点破刘邦“欲王关中”的野心,并以当时颇能鼓动人心的“望气”说火上浇油,劝项羽“急击勿失”,使矛盾进一步激化,渲染紧张气氛,推动情节。③插叙双方兵力及驻地。双方兵力对比,表明项羽占据绝对优势,刘邦岌岌可危;交代两军驻地,为下文写人物活动做铺垫。

4.“鸿门宴”上的情节发展有何特点

提示:整个“鸿门宴”的情节,大体可概括为三起三落。一起:开始很平和,刘邦卑辞“谢罪”,项羽说出告密人,可见怒气全消,有和解意,且设宴招待刘邦。但范增蓄意杀死刘邦,于是气氛陡然紧张,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽下决心除掉刘邦。一落:范增“数目项王”,项王却“默然不应”,使刘邦暂时化险为夷。二起:范增见项羽“默然不应”,让项庄以舞剑为由,乘机刺杀刘邦,形势极为严峻。二落:“项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击”,项羽对此不予理会,让刘邦又逃过一劫。三起:樊哙持剑盾闯帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到高潮,紧张气氛达到了顶点。三落:项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称之为“壮士”,赐酒,赐彘肩,赐座;刘邦以“如厕”为名,脱身回军营,项羽也没有追究。

研读任务二 深入阅读文本,赏析细节精华

5.下面是鸿门宴的座次示意图。鸿门宴上的座次安排,说明了什么

提示:项羽及其叔父项伯坐最上位,次之是范增,再次是刘邦,张良是侍坐。从座位的安排上可看出,项羽目中无人,自高自大;谋士范增在项羽心中的地位尚不及告密的项伯,君臣隔阂,事不可谋已初露端倪。

6.“鸿门宴”的故事发生时,项羽为诸侯上将军,刘邦因起兵于沛,人称沛公,都还没有称王。课文中却都超前称了“王”。清代学者梁玉绳在《史记志疑》中批评说:“高帝此时尚未为王,且前后俱称沛公,何忽于张良三称大王邪 ”又说:“羽时亦未王,故沛公称羽将军,以其为诸侯上将军也。《史》乃预书为王,此下项伯曰‘项王’,范增、项庄曰‘君王’,张良、樊哙曰‘项王’‘大王’,沛公曰‘项王’……似失史体。”你对梁玉绳的批评是如何认识的

提示:超前称王,并非失误,自有其因。如张良对刘邦三次直呼“大王”,前两次只有他与刘邦在场,后一次只添了几个自己人,称大王正表露出他们君臣同心协力,决心与项羽抗衡,战而胜之的雄心壮志。再如项伯、范增、项庄都是项羽的属下,他们称项羽为“项王”或“君王”,显然出于自恃强大,不可一世,称王称霸理所当然的心理状态。而张良、樊哙都是刘邦的部下,由于力量悬殊,出于表面上的曲意奉承,自然也称项羽为王。刘邦毕竟身份不同,用语不宜过分阿谀,所以在项伯、项羽面前,先后六次称项羽为“将军”,只有最后一次与张良谈话时,称项羽为“项王”。一方面他明知项羽称王是早晚的事,另一方面,是在自己部下面前,无失身份之虞。由此看来,司马迁在使用称谓时,是经过再三斟酌的,既符合当时两军对垒的实力状况和刘邦一方的斗争策略,又符合人物的心态,绝不是任意安排的。

7.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦说的话一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,二人的讲话区别在哪里 为什么会有这样的区别

提示:两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”。从策略上看,是“以攻为守”。

研读任务三 感受叙事特点,分析人物形象

8.刘邦在“鸿门宴”上能化险为夷有哪几个方面的原因

提示:①刘邦善于审势察情。②刘邦任人唯贤。③刘邦阵营有统一的口径,内部团结。

9.“樊哙闯帐”是故事的高潮。课文从哪几方面刻画了樊哙这一人物

角 度 内容示例 作 用

语言描写 ① 浓墨重彩写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,更突出了张良。

动作描写 ②

外貌描写 ③

提示:①“此迫矣!臣请入,与之同命”

②“带剑拥盾入军门”“侧其盾以撞,卫士仆地”“立而饮之”“覆其盾于地……拔剑切而啖之”

③“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂”

10.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点

提示:张良多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王来蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽妄自尊大的特点,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己。范增与张良的性格形成了鲜明的对照。

11.“鸿门宴”是楚汉相争的序幕,也是刘、项第一次正面交手。在这场“交手”中,拥兵四十万、自视天下非我莫属的项羽显然败给了只有十万士兵、低声下气的刘邦。仅从眼前的这场宴会看,项羽失败的原因有哪些

提示:原因一:项羽缺乏审时度势的能力。从《鸿门宴》中看出,项羽始终未能正确估计形势,未能看出在推翻秦王朝之后,他与刘邦之间的关系已经发生了根本性的变化,因而不能正确理解范增的建议。又如刘邦进入关中后采取的一系列重大决策,都是“欲王关中”,但是他在项羽面前把这一动机隐藏下来,说成是“以待将军”。在这个重大问题上,项羽不能透过现象看本质,完全被刘邦的假象迷惑。

原因二:项羽缺乏处理复杂关系的能力。例如在情义与事业的关系上,项羽过于重义,从项伯的游说,到刘邦上门谢罪,直至樊哙的说辞都是突出了一个“义”字,项羽被这些花言巧语迷惑,竟至于把自己在刘邦阵营的内线也暴露了。项羽头脑简单,导致他的事业功败垂成。

原因三:项羽缺乏独自决断的能力。项羽性格暴躁,没有主见,草率地做出决定,也草率地改变决定,容易被人左右。在“鸿门宴”中,他实际就是被张良、刘邦、范增和项伯左右。

12.张良说:“沛公今事有急,亡去不义。”项伯则说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心目中的“义”可作什么样的解释,我们应当如何看待。

提示:古人认为,“义”就是“宜”。人的言行符合一定的道德规范就可称为“义”,反之则为“不义”。

课文中曹无伤背叛刘邦向项羽告密,项羽置怀王之约于不顾而欲“击破沛公军”,范增以下犯上都可以说是“不义”。项伯给张良通风报信、“常以身翼蔽沛公”,樊哙闯帐护主等,都可以称之为“义”。项伯救护刘邦可以称之为“义”,这一行为却违背了项羽的根本利益,则又可以责之为“不义”。可见“义”是相对的,如同“骨气”一样,不同的时代、不同的阶级,道德标准不同, “义”的内涵也不一样,我们不能单纯以抽象的“义”作为评判是非的尺度和立身处世的准则。

思维提升

比较鉴赏

1.项羽、刘邦是《鸿门宴》中的核心人物,两个人物的不同性格是通过相互映衬、对比、烘托表现出来的。试填写下表比较二人的不同。

提示:

内 容 刘 邦 项 羽

对待形势 的方式 在劣势下,忍辱负重,善于保全自己 在优势下,恃勇骄横,毫无远虑

应对问题 的能力 善于采纳意见,又随机应变 刚愎自用,又拙于应变

用人处事 的特点 知人善任,谋臣能从容定计,将士能见危授命 任人唯亲,致使谋臣不能施其谋,将士不能效其力

面对奸细 的态度 有奸必肃,争取敌营的人为自己效劳 养奸贻患,又自绝敌营内应

2.阅读下面两首诗歌,完成后面的题目。

垓 下 歌

项 羽

力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!

大 风 歌

刘 邦

大风起兮云飞扬,

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方

这两首诗表达了两位盖世英雄的哪些思想感情 请结合诗句简要分析。

提示:①《垓下歌》首句洋溢着无与伦比的豪气,显示出罕见的自信;第二、三句既有对天时不利的幽怨,也有对穷途末路的无可奈何;第四句表达了对心爱美人命运的深沉忧虑。

②《大风歌》首句借对风起云涌的壮丽景色的描绘,表现了对平叛战争的回顾;第二句表现了平叛战争胜利后的自豪之情;第三句表达了渴望巩固统治、加强中央集权和保卫国家统一的迫切愿望和焦灼之情。

整合建构

思路整合

主旨归纳

本文描写了项羽、刘邦两大政治集团在鸿门宴上的一场激烈的斗争,反映了项羽集团由主动变为被动、刘邦集团则由被动变为主动的斗争过程,从而预示着项羽集团开始由强转弱、由胜转败,刘邦集团则由弱转强、由败转胜的必然趋势,表现了楚汉之间复杂尖锐的矛盾。

主题阅读 群文拓展

千秋功过话项羽

项羽是个失败的英雄,刚烈坚强又优柔寡断,雄心勃勃又目光短浅,欲雄霸天下又留恋家乡。他少不读书,临终之时却填了一首感天动地、流传千古的好歌词。项羽是一面历史的多棱镜,能折射出不同的光谱,满足人们多方位的思考。

文本阅读

材料一

项羽之死

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎 是何楚人之多也!”项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰: “力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰“左”。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼,驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如 ”骑皆伏曰:“如大王言。”

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长 船待,谓项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之 纵彼不言,籍独不愧于心乎 ”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎 ”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

材料二

题乌江亭[注]

杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌 江 亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯为君王卷土来

夏日绝句

李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

项 羽

陆 游

八尺将军千里骓,拔山扛鼎不妨奇。

范增力尽无施处,路到乌江君自知。

注乌江亭:故址在今安徽和县乌江浦,相传是项羽自刎之处。

阅读思考

1.司马迁写人物,有时是一场写多人,有时是连续集中地写一人。请从这一角度,分析《鸿门宴》和《项羽之死》对项羽的写法有什么不同。

参考答案:《鸿门宴》把项羽放到错综复杂的人物关系和紧张的局势之中,通过对比的手法塑造项羽的形象。《项羽之死》则是连续集中地写一人。它通过垓下之围、东城快战和乌江自刎三个连续的事件集中笔墨塑造项羽的形象。

2.在《鸿门宴》中,项羽性格的哪些方面已经显现 还有哪些没有写到的方面在《项羽之死》中有充分的表现

参考答案:在《鸿门宴》中,项羽性格中的刚愎自用和优柔寡断已经显现出来了,项羽的多愁善感、勇猛刚强和知耻重义在《鸿门宴》中没有写到,而在《项羽之死》中有了充分的表现。

3.这四首诗借对项羽的评价分别表达了什么观点

参考答案:杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要忍辱负重,重整旗鼓,定能东山再起。王安石认为民心和形势决定了战争的胜负,历史的规律不可违背。李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。陆游诗的前两句通过对项羽单枪匹马、勇冠三军、力大无敌的英雄形象的描写,表现了诗人对项羽的敬仰、敬佩之情;后两句写范增再有才能也无处施展,等到项羽败退乌江,后悔已晚,表达了诗人的惋惜之情及对项羽不知任用贤人的批评。

参考译文:材料一 项王的部队驻守在垓下,兵少粮尽,汉军及诸侯的军队把他重重包围。深夜,听到汉军在四面唱着楚地的歌,项羽于是大为吃惊,说:“难道汉军已把楚地占领了吗 他们那边楚人为什么这么多呀!”项王于是在夜里起来,在帐中饮酒。有美人名虞,一直受宠跟在项王身边;有骏马名骓,(项羽)一直骑着。这时候,项羽不禁情绪激昂唱起悲歌,自己作诗(吟唱)道:“力量能拔山啊,英雄气概举世无双!时运不济时骓马不再奔跑。骓马不奔跑可将怎么办,虞姬呀虞姬,(我)将怎么安排你才妥善!”项王唱了几遍,美人虞姬应和着一同唱歌。项王的眼泪一道道流下来,左右侍者也都跟着落泪,没有一个人忍心抬起头来看他。

在这种情况下,项羽独自一人骑上马,这时帐下的骑兵还有八百多人跟着他,当夜突破重围,向南冲出飞奔。天刚亮的时候,汉军才发觉,(汉军首领)命令骑将灌婴带领五千骑兵去追赶。项王渡过淮河,跟着他的骑兵就只剩下一百多人了。项王到达阴陵,迷了路,去问一个农夫,农夫骗他说:“向左边走。”项王带人向左,陷进了大泥塘中。因此,汉兵追上了他们。项王于是又带着骑兵向东跑,到达东城,这时就只剩下二十八人了。汉军骑兵追赶上来的有几千人。项王自己估计不能逃脱了,对他的骑兵说:“我带兵起义至今已经八年,身经七十多场大战,抵挡我的敌人都被打垮,我攻击的敌人无不降服,从来没有战败,因而能够称霸,据有天下。可是如今最终被困在这里,这是上天要灭亡我,绝不是作战的过错。今天必死无疑,我愿意给诸位打个痛痛快快的仗,一定胜它几回,给诸位冲破重围,斩杀汉将,砍倒军旗,让诸位知道的确是上天要灭亡我,绝不是作战的过错。”

于是项羽把骑兵分成四队,面朝四个方向。汉军把他们包围起几层。项王对骑兵们说:“我来给你们拿下一员汉将!”他命令四面骑兵驱马飞奔而下,约定冲到山的东边,分作三处集合。于是项王高声呼喊着冲了下去,汉军像草木随风倒伏一样溃败了,项王杀掉了一名汉将。这时,赤泉侯为汉军骑将,在后面追赶项王,项王瞪大眼睛呵斥他,赤泉侯连人带马都吓坏了,退避了好几里。项王与他的骑兵在三处会合了。汉军不知项王的去向,就把部队分为三路,再次包围上来。项王驱马冲了上去,又斩了一名汉军都尉,杀死有百八十人,聚拢骑兵,仅仅损失了两个人。项王问骑兵们道:“怎么样 ”骑兵们都敬服地说:“正像大王说的那样。”

这时候,项王想要向东渡过乌江。乌江亭长正停船靠岸等在那里,对项王说:“江东虽然小,但土地纵横千里,民众有几十万,也足够让您称王了。希望大王快快渡江。现在只有我这儿有船,汉军到了,没法渡过去。”项王笑了笑说:“上天要灭亡我,我还渡乌江干什么!再说我和江东子弟八千人渡江西征,如今没有一个人回来,纵使江东父老兄弟怜爱我让我做王,我又有什么脸面去见他们 纵使他们不说什么,我项籍难道心中没有愧吗 ”项羽又对亭长说:“我知道您是位忠厚长者,我骑着这匹马征战了五年,所向无敌,曾经日行千里,我不忍心杀掉它,把它送给您吧。”项羽命令骑兵都下马步行,手持短兵器与追兵交战。仅凭借项羽就杀死汉军几百人。项羽自己也负伤十多处。项王回头看见汉军骑司马吕马童,说:“你不是我的老朋友吗 ”马童这时才跟项王打了个对脸儿,于是把项羽指给王翳看:“这是项王。”于是项王说:“我听说汉王用千金、封邑万户悬赏征求我的脑袋,我送你个人情吧!”说完便自刎而死。

本课结束

第一单元

3 鸿门宴

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

司马迁这位史学大师实在值得我们夸耀,他的一部《史记》不啻是我们中国的一部古代的史诗,或者说它是一部历史小说集也可以。

——郭沫若

自主预习 积累梳理

资源助读

作者简介

史界太祖——司马迁

司马迁(约前145或前135— ),字子长,西汉夏阳(现陕西韩城南)人,史学家、文学家。司马迁早年遍游南北,考察风俗。他初任郎中,后继父职任太史令,博览皇家珍藏的大量图书、档案和文献。因替投降匈奴的李陵辩解,他被捕入狱,受腐刑。他出狱后任中书令,发愤著书,完成《史记》。该书开创了纪传体史书的形式。

作品背景

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,各地纷纷响应。同年,项羽、刘邦也相继起兵,共同拥戴楚怀王之孙熊心(芈姓,熊氏,名心)为王。熊心一方面命项羽北上救赵,另一方面命刘邦向西攻秦,并与诸将相约:“先破秦入咸阳者王之。”项羽与秦军九战后击败秦军主力,引兵向西,进抵汉中。刘邦早于项羽一个月攻入秦都咸阳,接受了子婴的投降并“约法三章”,还军霸上。

项羽率军来到咸阳,驻军于鸿门。当时,项羽兵力是刘邦的四倍,项羽根本不把刘邦放在眼里。当听曹无伤说刘邦“欲王关中”时,当即下令准备攻打刘邦。

相关常识

《史记》

《史记》是我国一部纪传体历史文学巨著,也是我国第一部纪传体通史。该书记载了从传说中的黄帝到汉武帝共3 000余年的历史,包括本纪12篇、世家30篇、列传70篇、书8篇、表10篇,共130篇。鲁迅赞誉《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

纪传体与通史

纪传体:以人物为中心的综合性史书体裁,始创于司马迁的《史记》。用“本纪”叙述帝王,兼以排比大事;用“世家”记述王侯封国和特殊人物;用“列传”记人物、少数民族及外国的历史;用“书”或“志”记载典章制度的原委;用“表”以统系年代、世系及人物等。此后,历代封建王朝所修“正史”均采用这种体例。

通史:通贯古今的史书。如西汉司马迁的《史记》、北宋司马光的《资治通鉴》,都是著名的通史。

知识梳理

1.读准字音

2.辨识通假

(1)距关,毋内诸侯 “ 距 ”同“ 拒 ”,意义: 据守 ;

“ 内 ”同“ 纳 ”,意义: 接纳

(2)张良出,要项伯 “ 要 ”同“ 邀 ”,意义: 邀请

(3)愿伯具言臣之不敢倍德也 “ 倍 ”同“ 背 ”,意义: 背弃

(4)旦日不可不蚤自来谢项王 “ 蚤 ”同“ 早 ”,意义: 早一点

(5)臣与将军戮力而攻秦 “ 戮 ”同“ 勠 ”,意义: 并力、勉力

(6)令将军与臣有郤 “ 郤 ”同“ 隙 ”,意义: 隔阂、嫌怨

3.一词多义

4.古今异义

(1)沛公居山东时

古义: 崤山以东,泛指东方六国之地 。

今义:山东省。

(2)约为婚姻

古义: 亲家,有婚姻关系的亲戚 。

今义:结婚的事或因结婚而产生的夫妻关系。

(3)备他盗之出入与非常也

古义: 意外的变故 。

今义:副词,十分、极。

(4)将军战河北,臣战河南

“河北”古义: 黄河以北 。

今义:河北省。

“河南”古义: 黄河以南 。

今义:河南省。

(5)而听细说

古义: 小人的谗言 。

今义:详细地说明。

5.词类活用

6.特殊句式

(1)楚左尹项伯者,项羽季父也( 判断句,“……者,……也”形式 )

(2)具告以事[ 省略句、介词结构后置句,即“以事具告(之)” ]

(3)得复见将军于此( 介词结构后置句,正常语序为“得于此复见将军” )

(4)籍何以至此( 宾语前置句,正常语序为“籍以何至此” )

(5)若属皆且为所虏

( 被动句、省略句,即“若属皆且为(之)所虏”,“为所”表被动 )

(6)客何为者( 宾语前置句,正常语序为“客为何者” )

(7)沛公之参乘樊哙者也( 判断句,“者也”表判断 )

(8)大王来何操( 宾语前置句,正常语序为“大王来操何” )

(9)沛公安在( 宾语前置句,正常语序为“沛公在安” )

(10)吾属今为之虏矣( 被动句,“为”表被动 )

7.成语积累

(1)秋毫无犯:形容军队纪律严明,丝毫不侵犯群众的利益。

(2)劳苦功高:做事勤苦,功劳很大。

(3)项庄舞剑,意在沛公:比喻说话或行动虽然表面上另有名目,其真实意图却在于对某人某事进行威胁或攻击。

(4)人为刀俎,我为鱼肉:比喻别人掌握生杀大权,自己处在被宰割的地位。

8.文化常识

(1)拜:古代一种表示恭敬的礼节。拱手弯腰,两手在胸前合抱,头向前俯,额触双手,如同揖。

(2)再拜:拜两次为再拜,表示礼节之隆重。过去书信末尾也常用“再拜”以表示敬意。

(3)顿首:跪而头叩地为顿首。“顿”是稍停的意思。行礼时,头碰地即起,因其头接触地面时间短暂,故称顿首。通常用于下对上及平辈间的敬礼。也常用于书信的开头或末尾。

(4)稽首:古代的一种跪拜礼。跪而头触地作较长时间停留为稽首。“稽”是停留拖延的意思。行礼时,头在地上必须停留一段时间。稽首是最隆重的礼节,常为臣子拜见君王时所用。

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理文章脉络,理清内容情节

1.将下列对应的故事情节字母按时间顺序排列。

A.范增举玦 B.樊哙力斥 C.张良献计

D.张良留谢 E.项伯翼蔽 F.诛杀无伤

G.沛公逃席 H.刘邦谢罪 I.项王留饮

J.无伤告密 K.项伯说羽 L.樊哙闯帐

M.项伯夜访 N.范增献计 O.刘项为婚

P.项王点兵 Q.项庄舞剑

提示:J—P—N—M—C—O—K—H—I—A—Q—E—L—B—G—D—F

2.双方的攻守形势是如何发生转换的

提示:宴前:刘邦被动,项羽主动。宴中:刘邦被动,项羽主动,情节跌宕起伏,三起三落。宴后:刘邦主动,项羽被动,局势逆转。

3.第1段写了哪些内容 在整个鸿门宴故事中各起什么作用

提示:①曹无伤告密。点燃了刘、项矛盾的“导火线”,是鸿门宴故事的直接起因。②项羽大怒,范增进言。范增借曹无伤告密事件,分析刘邦的前后表现情况,点破刘邦“欲王关中”的野心,并以当时颇能鼓动人心的“望气”说火上浇油,劝项羽“急击勿失”,使矛盾进一步激化,渲染紧张气氛,推动情节。③插叙双方兵力及驻地。双方兵力对比,表明项羽占据绝对优势,刘邦岌岌可危;交代两军驻地,为下文写人物活动做铺垫。

4.“鸿门宴”上的情节发展有何特点

提示:整个“鸿门宴”的情节,大体可概括为三起三落。一起:开始很平和,刘邦卑辞“谢罪”,项羽说出告密人,可见怒气全消,有和解意,且设宴招待刘邦。但范增蓄意杀死刘邦,于是气氛陡然紧张,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽下决心除掉刘邦。一落:范增“数目项王”,项王却“默然不应”,使刘邦暂时化险为夷。二起:范增见项羽“默然不应”,让项庄以舞剑为由,乘机刺杀刘邦,形势极为严峻。二落:“项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击”,项羽对此不予理会,让刘邦又逃过一劫。三起:樊哙持剑盾闯帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到高潮,紧张气氛达到了顶点。三落:项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称之为“壮士”,赐酒,赐彘肩,赐座;刘邦以“如厕”为名,脱身回军营,项羽也没有追究。

研读任务二 深入阅读文本,赏析细节精华

5.下面是鸿门宴的座次示意图。鸿门宴上的座次安排,说明了什么

提示:项羽及其叔父项伯坐最上位,次之是范增,再次是刘邦,张良是侍坐。从座位的安排上可看出,项羽目中无人,自高自大;谋士范增在项羽心中的地位尚不及告密的项伯,君臣隔阂,事不可谋已初露端倪。

6.“鸿门宴”的故事发生时,项羽为诸侯上将军,刘邦因起兵于沛,人称沛公,都还没有称王。课文中却都超前称了“王”。清代学者梁玉绳在《史记志疑》中批评说:“高帝此时尚未为王,且前后俱称沛公,何忽于张良三称大王邪 ”又说:“羽时亦未王,故沛公称羽将军,以其为诸侯上将军也。《史》乃预书为王,此下项伯曰‘项王’,范增、项庄曰‘君王’,张良、樊哙曰‘项王’‘大王’,沛公曰‘项王’……似失史体。”你对梁玉绳的批评是如何认识的

提示:超前称王,并非失误,自有其因。如张良对刘邦三次直呼“大王”,前两次只有他与刘邦在场,后一次只添了几个自己人,称大王正表露出他们君臣同心协力,决心与项羽抗衡,战而胜之的雄心壮志。再如项伯、范增、项庄都是项羽的属下,他们称项羽为“项王”或“君王”,显然出于自恃强大,不可一世,称王称霸理所当然的心理状态。而张良、樊哙都是刘邦的部下,由于力量悬殊,出于表面上的曲意奉承,自然也称项羽为王。刘邦毕竟身份不同,用语不宜过分阿谀,所以在项伯、项羽面前,先后六次称项羽为“将军”,只有最后一次与张良谈话时,称项羽为“项王”。一方面他明知项羽称王是早晚的事,另一方面,是在自己部下面前,无失身份之虞。由此看来,司马迁在使用称谓时,是经过再三斟酌的,既符合当时两军对垒的实力状况和刘邦一方的斗争策略,又符合人物的心态,绝不是任意安排的。

7.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦说的话一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,二人的讲话区别在哪里 为什么会有这样的区别

提示:两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”。从策略上看,是“以攻为守”。

研读任务三 感受叙事特点,分析人物形象

8.刘邦在“鸿门宴”上能化险为夷有哪几个方面的原因

提示:①刘邦善于审势察情。②刘邦任人唯贤。③刘邦阵营有统一的口径,内部团结。

9.“樊哙闯帐”是故事的高潮。课文从哪几方面刻画了樊哙这一人物

角 度 内容示例 作 用

语言描写 ① 浓墨重彩写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,更突出了张良。

动作描写 ②

外貌描写 ③

提示:①“此迫矣!臣请入,与之同命”

②“带剑拥盾入军门”“侧其盾以撞,卫士仆地”“立而饮之”“覆其盾于地……拔剑切而啖之”

③“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂”

10.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点

提示:张良多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王来蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽妄自尊大的特点,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己。范增与张良的性格形成了鲜明的对照。

11.“鸿门宴”是楚汉相争的序幕,也是刘、项第一次正面交手。在这场“交手”中,拥兵四十万、自视天下非我莫属的项羽显然败给了只有十万士兵、低声下气的刘邦。仅从眼前的这场宴会看,项羽失败的原因有哪些

提示:原因一:项羽缺乏审时度势的能力。从《鸿门宴》中看出,项羽始终未能正确估计形势,未能看出在推翻秦王朝之后,他与刘邦之间的关系已经发生了根本性的变化,因而不能正确理解范增的建议。又如刘邦进入关中后采取的一系列重大决策,都是“欲王关中”,但是他在项羽面前把这一动机隐藏下来,说成是“以待将军”。在这个重大问题上,项羽不能透过现象看本质,完全被刘邦的假象迷惑。

原因二:项羽缺乏处理复杂关系的能力。例如在情义与事业的关系上,项羽过于重义,从项伯的游说,到刘邦上门谢罪,直至樊哙的说辞都是突出了一个“义”字,项羽被这些花言巧语迷惑,竟至于把自己在刘邦阵营的内线也暴露了。项羽头脑简单,导致他的事业功败垂成。

原因三:项羽缺乏独自决断的能力。项羽性格暴躁,没有主见,草率地做出决定,也草率地改变决定,容易被人左右。在“鸿门宴”中,他实际就是被张良、刘邦、范增和项伯左右。

12.张良说:“沛公今事有急,亡去不义。”项伯则说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心目中的“义”可作什么样的解释,我们应当如何看待。

提示:古人认为,“义”就是“宜”。人的言行符合一定的道德规范就可称为“义”,反之则为“不义”。

课文中曹无伤背叛刘邦向项羽告密,项羽置怀王之约于不顾而欲“击破沛公军”,范增以下犯上都可以说是“不义”。项伯给张良通风报信、“常以身翼蔽沛公”,樊哙闯帐护主等,都可以称之为“义”。项伯救护刘邦可以称之为“义”,这一行为却违背了项羽的根本利益,则又可以责之为“不义”。可见“义”是相对的,如同“骨气”一样,不同的时代、不同的阶级,道德标准不同, “义”的内涵也不一样,我们不能单纯以抽象的“义”作为评判是非的尺度和立身处世的准则。

思维提升

比较鉴赏

1.项羽、刘邦是《鸿门宴》中的核心人物,两个人物的不同性格是通过相互映衬、对比、烘托表现出来的。试填写下表比较二人的不同。

提示:

内 容 刘 邦 项 羽

对待形势 的方式 在劣势下,忍辱负重,善于保全自己 在优势下,恃勇骄横,毫无远虑

应对问题 的能力 善于采纳意见,又随机应变 刚愎自用,又拙于应变

用人处事 的特点 知人善任,谋臣能从容定计,将士能见危授命 任人唯亲,致使谋臣不能施其谋,将士不能效其力

面对奸细 的态度 有奸必肃,争取敌营的人为自己效劳 养奸贻患,又自绝敌营内应

2.阅读下面两首诗歌,完成后面的题目。

垓 下 歌

项 羽

力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!

大 风 歌

刘 邦

大风起兮云飞扬,

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方

这两首诗表达了两位盖世英雄的哪些思想感情 请结合诗句简要分析。

提示:①《垓下歌》首句洋溢着无与伦比的豪气,显示出罕见的自信;第二、三句既有对天时不利的幽怨,也有对穷途末路的无可奈何;第四句表达了对心爱美人命运的深沉忧虑。

②《大风歌》首句借对风起云涌的壮丽景色的描绘,表现了对平叛战争的回顾;第二句表现了平叛战争胜利后的自豪之情;第三句表达了渴望巩固统治、加强中央集权和保卫国家统一的迫切愿望和焦灼之情。

整合建构

思路整合

主旨归纳

本文描写了项羽、刘邦两大政治集团在鸿门宴上的一场激烈的斗争,反映了项羽集团由主动变为被动、刘邦集团则由被动变为主动的斗争过程,从而预示着项羽集团开始由强转弱、由胜转败,刘邦集团则由弱转强、由败转胜的必然趋势,表现了楚汉之间复杂尖锐的矛盾。

主题阅读 群文拓展

千秋功过话项羽

项羽是个失败的英雄,刚烈坚强又优柔寡断,雄心勃勃又目光短浅,欲雄霸天下又留恋家乡。他少不读书,临终之时却填了一首感天动地、流传千古的好歌词。项羽是一面历史的多棱镜,能折射出不同的光谱,满足人们多方位的思考。

文本阅读

材料一

项羽之死

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎 是何楚人之多也!”项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰: “力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰“左”。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼,驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如 ”骑皆伏曰:“如大王言。”

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长 船待,谓项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之 纵彼不言,籍独不愧于心乎 ”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎 ”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

材料二

题乌江亭[注]

杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌 江 亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯为君王卷土来

夏日绝句

李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

项 羽

陆 游

八尺将军千里骓,拔山扛鼎不妨奇。

范增力尽无施处,路到乌江君自知。

注乌江亭:故址在今安徽和县乌江浦,相传是项羽自刎之处。

阅读思考

1.司马迁写人物,有时是一场写多人,有时是连续集中地写一人。请从这一角度,分析《鸿门宴》和《项羽之死》对项羽的写法有什么不同。

参考答案:《鸿门宴》把项羽放到错综复杂的人物关系和紧张的局势之中,通过对比的手法塑造项羽的形象。《项羽之死》则是连续集中地写一人。它通过垓下之围、东城快战和乌江自刎三个连续的事件集中笔墨塑造项羽的形象。

2.在《鸿门宴》中,项羽性格的哪些方面已经显现 还有哪些没有写到的方面在《项羽之死》中有充分的表现

参考答案:在《鸿门宴》中,项羽性格中的刚愎自用和优柔寡断已经显现出来了,项羽的多愁善感、勇猛刚强和知耻重义在《鸿门宴》中没有写到,而在《项羽之死》中有了充分的表现。

3.这四首诗借对项羽的评价分别表达了什么观点

参考答案:杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要忍辱负重,重整旗鼓,定能东山再起。王安石认为民心和形势决定了战争的胜负,历史的规律不可违背。李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。陆游诗的前两句通过对项羽单枪匹马、勇冠三军、力大无敌的英雄形象的描写,表现了诗人对项羽的敬仰、敬佩之情;后两句写范增再有才能也无处施展,等到项羽败退乌江,后悔已晚,表达了诗人的惋惜之情及对项羽不知任用贤人的批评。

参考译文:材料一 项王的部队驻守在垓下,兵少粮尽,汉军及诸侯的军队把他重重包围。深夜,听到汉军在四面唱着楚地的歌,项羽于是大为吃惊,说:“难道汉军已把楚地占领了吗 他们那边楚人为什么这么多呀!”项王于是在夜里起来,在帐中饮酒。有美人名虞,一直受宠跟在项王身边;有骏马名骓,(项羽)一直骑着。这时候,项羽不禁情绪激昂唱起悲歌,自己作诗(吟唱)道:“力量能拔山啊,英雄气概举世无双!时运不济时骓马不再奔跑。骓马不奔跑可将怎么办,虞姬呀虞姬,(我)将怎么安排你才妥善!”项王唱了几遍,美人虞姬应和着一同唱歌。项王的眼泪一道道流下来,左右侍者也都跟着落泪,没有一个人忍心抬起头来看他。

在这种情况下,项羽独自一人骑上马,这时帐下的骑兵还有八百多人跟着他,当夜突破重围,向南冲出飞奔。天刚亮的时候,汉军才发觉,(汉军首领)命令骑将灌婴带领五千骑兵去追赶。项王渡过淮河,跟着他的骑兵就只剩下一百多人了。项王到达阴陵,迷了路,去问一个农夫,农夫骗他说:“向左边走。”项王带人向左,陷进了大泥塘中。因此,汉兵追上了他们。项王于是又带着骑兵向东跑,到达东城,这时就只剩下二十八人了。汉军骑兵追赶上来的有几千人。项王自己估计不能逃脱了,对他的骑兵说:“我带兵起义至今已经八年,身经七十多场大战,抵挡我的敌人都被打垮,我攻击的敌人无不降服,从来没有战败,因而能够称霸,据有天下。可是如今最终被困在这里,这是上天要灭亡我,绝不是作战的过错。今天必死无疑,我愿意给诸位打个痛痛快快的仗,一定胜它几回,给诸位冲破重围,斩杀汉将,砍倒军旗,让诸位知道的确是上天要灭亡我,绝不是作战的过错。”

于是项羽把骑兵分成四队,面朝四个方向。汉军把他们包围起几层。项王对骑兵们说:“我来给你们拿下一员汉将!”他命令四面骑兵驱马飞奔而下,约定冲到山的东边,分作三处集合。于是项王高声呼喊着冲了下去,汉军像草木随风倒伏一样溃败了,项王杀掉了一名汉将。这时,赤泉侯为汉军骑将,在后面追赶项王,项王瞪大眼睛呵斥他,赤泉侯连人带马都吓坏了,退避了好几里。项王与他的骑兵在三处会合了。汉军不知项王的去向,就把部队分为三路,再次包围上来。项王驱马冲了上去,又斩了一名汉军都尉,杀死有百八十人,聚拢骑兵,仅仅损失了两个人。项王问骑兵们道:“怎么样 ”骑兵们都敬服地说:“正像大王说的那样。”

这时候,项王想要向东渡过乌江。乌江亭长正停船靠岸等在那里,对项王说:“江东虽然小,但土地纵横千里,民众有几十万,也足够让您称王了。希望大王快快渡江。现在只有我这儿有船,汉军到了,没法渡过去。”项王笑了笑说:“上天要灭亡我,我还渡乌江干什么!再说我和江东子弟八千人渡江西征,如今没有一个人回来,纵使江东父老兄弟怜爱我让我做王,我又有什么脸面去见他们 纵使他们不说什么,我项籍难道心中没有愧吗 ”项羽又对亭长说:“我知道您是位忠厚长者,我骑着这匹马征战了五年,所向无敌,曾经日行千里,我不忍心杀掉它,把它送给您吧。”项羽命令骑兵都下马步行,手持短兵器与追兵交战。仅凭借项羽就杀死汉军几百人。项羽自己也负伤十多处。项王回头看见汉军骑司马吕马童,说:“你不是我的老朋友吗 ”马童这时才跟项王打了个对脸儿,于是把项羽指给王翳看:“这是项王。”于是项王说:“我听说汉王用千金、封邑万户悬赏征求我的脑袋,我送你个人情吧!”说完便自刎而死。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])