第三单元8 中国建筑的特征课件(共41张PPT)统编版(部编版)必修 下册

文档属性

| 名称 | 第三单元8 中国建筑的特征课件(共41张PPT)统编版(部编版)必修 下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 12:54:57 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第三单元

8 中国建筑的特征

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

第二次世界大战中,我们在中国的西部再度重逢,他们却都已成了半残的病人,但仍在不顾一切地在极端艰苦的条件下致力于学术。当时林徽因身患肺结核,梁思成则因为青年时代一次车祸的后遗症而导致脊椎受伤。然而,无论疾病还是艰难的生活都无损于他们对自己的开创性研究工作的热情。就是在战时的这一时期,梁思成用英文写成了《图像中国建筑史》。在我们的心目中,他们是不畏困难、献身科学的崇高典范。

——费正清

自主预习 积累梳理

资源助读

作者简介

研究中国建筑历史的宗师——梁思成

梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。历任清华大学建筑系主任、全国政协常委、中国科学院学部委员(院士)。著有《清式营造则例》《中国建筑史》等。

相关常识

自然科学小论文的特点

一是小。同正规学术论文相比,自然科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。自然科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意地猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密,合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文好坏的重要标准。要在自然科学小论文里提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中形成的新见解,从而能给人一定的启发。

知识梳理

1.读准字音

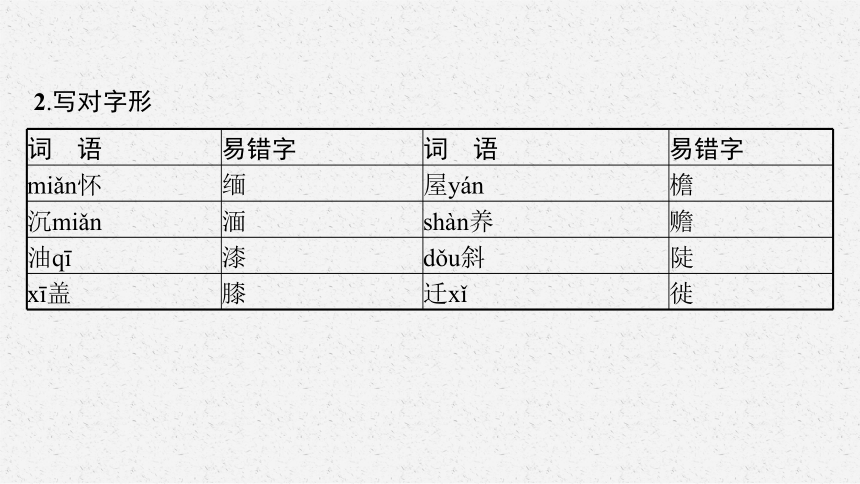

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

miǎn怀 缅 屋yán 檐

沉miǎn 湎 shàn养 赡

油qī 漆 dǒu斜 陡

xī盖 膝 迁xǐ 徙

3.掌握词语

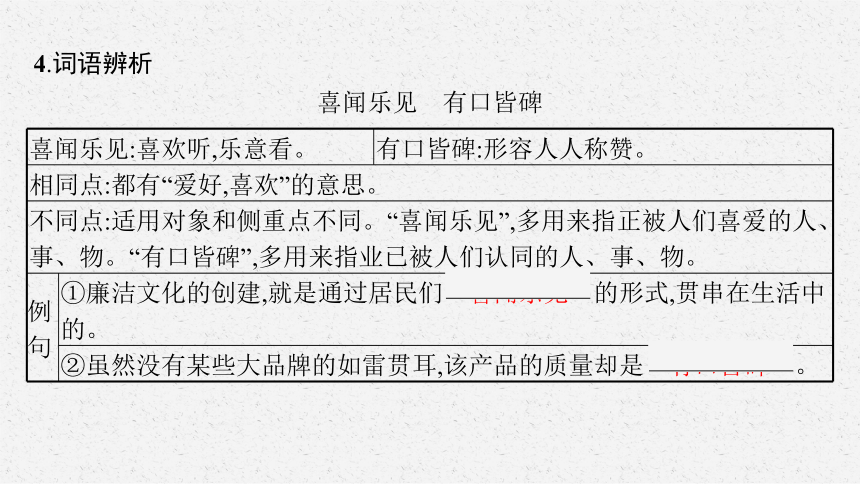

4.词语辨析

喜闻乐见 有口皆碑

喜闻乐见:喜欢听,乐意看。 有口皆碑:形容人人称赞。

相同点:都有“爱好,喜欢”的意思。

不同点:适用对象和侧重点不同。“喜闻乐见”,多用来指正被人们喜爱的人、事、物。“有口皆碑”,多用来指业已被人们认同的人、事、物。

例句 ①廉洁文化的创建,就是通过居民们 喜闻乐见 的形式,贯串在生活中的。

②虽然没有某些大品牌的如雷贯耳,该产品的质量却是 有口皆碑 。

文本研读 任务探究

课堂精研

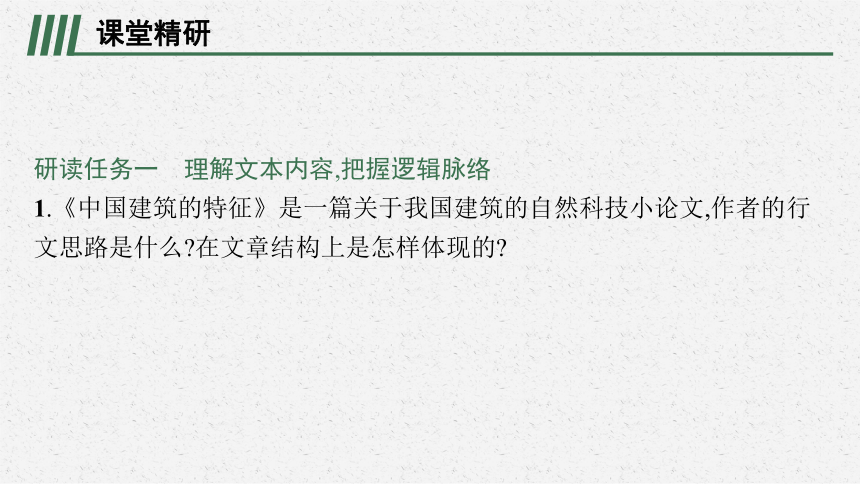

研读任务一 理解文本内容,把握逻辑脉络

1.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思路是什么 在文章结构上是怎样体现的

提示:

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结构 引论 前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论 特征 谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明

风格 探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论 最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大

2.作者概括中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的 作者如此安排体现了怎样的匠心 其中着重说明了哪几项特征

提示:作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征、结构方法、外观装饰的顺序展开的。(一)(二)说明中国建筑的总体特征,(三)(四)(五)说明结构特征,(六)(七)(八)(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特征。

九大特征精要地概括了中国建筑的特点,既有形象生动的描述,也有理论层面上的解释,给读者一个明晰的印象。

在材料的安排上,作者总结中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,“它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一”。

3.文章题目是《中国建筑的特征》,作者介绍完九大特征,文章就可以结束了,为什么还要用大量笔墨写中国建筑的“文法” “文法”指的是什么

提示:在更深层次上探讨了中国建筑的组织风格。所谓“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式。从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的拘束性,但也有它的灵活性,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

研读任务二 聚焦文本细节,深读体会深意

4.中国有句俗语“地陷墙塌屋不倒”,用于称赞中国建筑的坚固性,而中国的建筑之所以会如此坚固,很大程度上是因为它结构的稳固性。作者在文中用了三点具体地介绍了中国建筑的结构特征,请回答下列问题。

(1)中国房子是靠什么材料承重的 这种材料是怎样搭建成房子的基本构架的

(2)什么是斗拱 它的作用是什么

(3)举折、举架的作用是什么

提示:(1)依靠木材承重。房身部分以木材做立柱和横梁,成为一副梁架。每两副梁架之间用枋、檩连接。

(2)定义:在一副梁架上,在立柱和横梁交接处,在柱头上加上一层层逐渐挑出的称作“拱”的弓形短木,两层拱之间用称作“斗”的斗形方木块垫着。这种用拱和斗综合构成的单位叫作“斗拱”。

作用:减少立柱和横梁交接处的剪力,以减少梁的折断之可能;具有装饰作用。

(3)举折、举架的作用是形成屋顶的坡度。

5.探讨中国建筑的风格和手法(“文法”),填写下表。

提示:

语言文学 建筑学

文法 建筑物之间的处理方法和相互关系

词汇 梁、柱、枋、檩等构件和因素

文章 建筑

大文章 宫殿、庙宇等

小品 山亭、水榭等

横额、对子 影壁、牌楼等

6.怎样理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性’”

提示:这是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

7.结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

(1)这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

(2)两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

(3)建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等,“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。

提示:(1)以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们同属于一个体系(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

(2)以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

(3)以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

研读任务三 感受语文素养,体悟中华文化

8.作者的写作意图仅仅是介绍建筑的特征吗

提示:不是。梁思成引入“特征”的概念并全面展开阐述,反映了作者宏观开阔的历史观和文化观。从世界文化史的角度讨论中国建筑的特征,构成了这篇课文的独特视角。梁思成并非一味复古之人,他一生致力于追求为中国创造新建筑的宏伟事业。在这篇课文中,他并不是孤立、封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑之间”,拓展到“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系,并在理论上提出“可译性”概念,辩证地看待世界建筑的共性和个性。深入探究“可译性”的内涵,可从中感受到梁思成作为一代建筑宗师“各美其美,美美与共”的大文化观。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。

9.学习本文后,你对中国建筑与中华文化的相关性有着怎样的理解

提示:①中国建筑源远流长的历史深深地烙印着中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分基本上是坐北朝南,这就与中华文化中的以南面为尊相呼应。又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这体现了中华文化中庸之道的“不偏不倚”的特点。

②中国建筑体现着“中庸”思想,表现为不求外显而求内涵的特点。中国建筑往往把精华和高潮放到最里面,放到最后面,而外面则只是朴质的墙。“庭院深深深几许”,其精彩之处全在这一层层的内蕴之中。“中庸”思想决定了中国古建筑必然要选择这种重感悟、重内涵的建筑布局方式。

10.中华人民共和国成立初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,但依然没能阻挡住北京旧城改造的脚步。轰轰烈烈的旧城改造,把北京的许多城门、城墙、城楼、胡同、四合院都拆了。2012年初,梁思成的故居也遭到了拆除。全国各地的新建筑越来越多,老建筑越来越少。现在全国到处高楼林立。对此,你有何想法 你认为对于老建筑,是拆好还是保留好

提示:观点一:应当拆除老建筑。中国的古代建筑有自身的局限性,已经不能满足社会发展的需求。如,中国的古建筑普遍高度较低,使城市达不到适当的密度,无法满足人们的住房需求。此外,中国古建筑大多是木结构的,不易保存。常年的维护需要大量资金,这部分财力完全可以放在更有价值的事情上。

观点二:应当保留老建筑。建筑是立体的诗,是凝固的艺术,是历史的坐标。一个地区的建筑应该各式各样,年代和状况各不相同,应包含适当比例的老建筑。老建筑对于城市是不可或缺的,老建筑在,记忆就在,人们对建筑的感情就在。个中原因,就是缘于这些老房子是历史的缩影和见证,它们是文明延续的载体和象征,更是一个国家与民族宽容、博爱精神品格的展现。(其他观点言之成理也可)

思维提升

拓展探究

阅读梁思成先生的《中国建筑的特征》,感受他对待文化遗产的态度,由此你认为我们应怎样对待文化遗产 请结合你所了解的梁先生的做法简要分析。

提示:要继承和保护文化遗产。梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。我们读《中国建筑的特征》,研究其中一些关键词语所传递的信息,能深刻感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。当然,继承是为了创新,梁思成并非一味复古之人,他一生致力于追求“为中国创造新建筑”的宏伟事业。因此,我们要热爱和继承我们的传统文化,保护我们的文化遗产。

整合建构

思路整合

主旨归纳

本文通过介绍中国建筑的九大特征和建筑的“文法”“词汇”“可译性”,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值,同时指出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”,遵照这些法式才造就了世界建筑的丰富性和多样性,表达了应用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们社会的建筑的热切愿望。

主题阅读 群文拓展

魅力中国建筑

中国建筑似乎一直在追求曲线的性格:汉魏古拙,唐辽遒劲,两宋舒展,明清严谨,其间还有地方风格的差异。中国建筑的木结构向来是以结构逻辑和艺术构图的严整规划来显示其理性精神的,但就在结构最要紧的屋顶上又突出显示了奇特的浪漫情调。

文本阅读

材料一 1925年,梁思成当时在美国宾夕法尼亚大学念建筑专业。他的父亲梁启超给他寄来一本书,是北宋李诫写的《营造法式》。但这本书像天书一样难以读懂,因为那是北宋时代的书。

后来,梁思成通过对五台山的佛光寺大殿、应县木塔、蓟州的独乐寺观音阁等一系列有上千年历史的古建筑的研究,终于初步破译了《营造法式》的密码。特别是在对独乐寺观音阁的研究中,他发现,这座建筑虽然有成千上万个木构件,居然一共只有6种规格。《营造法式》里说:“凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以所用材之分,以为制度焉。”这句话简单来说,是指一座木结构建筑浑身上下的各种尺寸,其实都是以材为基本的模数。我们可以想象,这些标准材可以在一个工厂里大量地生产,然后搬到工地现场进行加工和组装,这样就大大加快了中国古建筑建造的速度。比如,唐长安的皇宫,面积大概3倍于今天的北京故宫,仅用10个月时间就建成了。

中国古代建筑的这种标准化、模数化、装配式,真是多快好省。林徽因后来在给梁思成的著作《清式营造则例》写的序言中说,像《营造法式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建筑的真髓所在。

(摘自王南《中国古建筑的营造密码》,有删改)

材料二 我国传统建筑外形上的特征非常明显,无论单体建筑规模大小,其外观都分为台基、屋身、屋顶三个部分,这种独特的建筑外形体现了建筑功能、结构、艺术的高度统一。当代设计师在设计建筑物的外形轮廓时往往会借鉴古建筑的造型组成和比例特征,演变出姿态万千的立面造型,这样不仅使作品的外形严整而简洁,还赋予了建筑物深邃而古典的姿态。中国国家美术馆新馆的某一投标方案遵照的就是古建筑的三段式构图原则,用现代的建筑材料和明快的几何体块模仿古建筑的屋顶、屋身和台基,视觉效果凝练而大气。上海金茂大厦的设计灵感来源于中国古代的13级佛塔,其构图形式和塔一样层层内缩,意寓着传统文化中佛教的最高境界,传播了传统的东方神韵。

古人在梁枋、斗拱、檩椽、柱头、门窗等构件上进行艺术加工,形成雕梁画栋、华丽壮观的艺术效果,这些构成了传统建筑的词汇。建筑师会出于对传统建筑词汇的深厚热爱,从博大精深、繁丽精妙的词汇中撷取一些片段,辅以几何的变形和材质的更新,孕育出兼具古朴与时尚美感的新词汇。湖北省博物馆借用了大坡式屋顶、多层宽屋檐等楚式建筑的特征,将它们恰如其分地植入平直简洁的建筑立面,表现出层层叠落的美。在万科第五园中,设计师用矩形的拼合、错综与堆叠模拟出了中国江南民居马头山墙的屋顶形象,典雅而恬淡。

(摘编自《传统建筑在当代设计中的运用》)

材料三 现代建筑设计如何来学习和继承传统建筑的理念呢

对于天人合一理念的学习和继承。想要真正对传统建筑文化进行传承,还需要先去了解传统建筑文化的特点,根据这些特点以及建筑中包含的精神来对建筑理念进行区分,然后对其中积极的正面的理念进行吸收。传统建筑文化和现代建筑文化之所以会有区分,就是因为随着时代的发展,传统建筑理念不能够完全运用到现在的建筑设计当中,但是传统建筑中包含有很多先进的理念,这些理念能够为现代建筑注入活力。在传承传统建筑文化的过程中,不能仅仅追求设计的相似、风格的相似,一定要深刻了解建筑背后的文化,这样才能够做到形神兼备,也才能够真正地将传统建筑带到众人面前,让所有看到的人都能够通过建筑来感受传统文化的熏陶。比如说,在了解传统建筑天人合一的特点之后,在现代建筑的设计中也要多去注意如何达到建筑与自然的和谐,这也就要求我们不仅要注重建筑本身,还要注重建筑的外部环境。

对中庸理念的学习和继承。在传统建筑中,经常会把最好的建筑放在最里面的位置,外面一般是围墙,这就是传统文化中的中庸理念,比较重视内涵。在传承传统建筑文化的过程中,千万不要忽视对中庸理念的学习和继承,这是现代建筑中最缺乏的一项内容。现在的建筑设计风格总是张扬、夸张,希望能够夺人耳目,忽视了建筑的内涵。中庸思想在现代建筑中的运用首先应该集中在不要只注重外观的新奇,要符合建筑本身的运用和内涵;其次是建筑的布局、色彩要协调,每个部分的建筑风格和整体建筑的风格必须是一致的。将中庸理念和现代建筑设计进行结合,可以让建筑既不过分浮夸高调,但也会让人眼前一亮,低调奢华有内涵。

在进行建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念。建筑不像衣服,不想穿的时候就可以换,建筑的投资比较大,推倒重来成本较高,所以在建筑设计上一定要坚持可持续发展理念。在科技的支持下,可以将可持续发展理念进行优化。

(摘自郗俊《传统建筑文化在现代建筑设计

中的传承与发展》,有删改)

阅读思考

1.综观三则材料,中国传统建筑的特色有哪些 请你结合材料进行简析。

参考答案:(1)建造上有成熟的法式,即标准化、模数化、装配式;(2)中国传统建筑都有一定的“文法”(风格和手法);(3)融合进了天人合一、中庸和可持续发展等理念。

2.请根据文章内容概括我们应该如何继承与发扬中国传统建筑文化。

参考答案:(1)熟悉中国古代建筑的“文法”和“词汇”;(2)继承并发扬中国古建筑先进的梁架结构法;(3)借鉴古建筑的造型组成和比例特征(文法),演变出姿态万千的立面造型(运用于现代建筑设计);(4)撷取古建筑词汇中的元素,辅以几何的变形和材质的更新,孕育现代建筑的新词汇。

本课结束

第三单元

8 中国建筑的特征

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

第二次世界大战中,我们在中国的西部再度重逢,他们却都已成了半残的病人,但仍在不顾一切地在极端艰苦的条件下致力于学术。当时林徽因身患肺结核,梁思成则因为青年时代一次车祸的后遗症而导致脊椎受伤。然而,无论疾病还是艰难的生活都无损于他们对自己的开创性研究工作的热情。就是在战时的这一时期,梁思成用英文写成了《图像中国建筑史》。在我们的心目中,他们是不畏困难、献身科学的崇高典范。

——费正清

自主预习 积累梳理

资源助读

作者简介

研究中国建筑历史的宗师——梁思成

梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家。曾主持中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。历任清华大学建筑系主任、全国政协常委、中国科学院学部委员(院士)。著有《清式营造则例》《中国建筑史》等。

相关常识

自然科学小论文的特点

一是小。同正规学术论文相比,自然科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。自然科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意地猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密,合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文好坏的重要标准。要在自然科学小论文里提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中形成的新见解,从而能给人一定的启发。

知识梳理

1.读准字音

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

miǎn怀 缅 屋yán 檐

沉miǎn 湎 shàn养 赡

油qī 漆 dǒu斜 陡

xī盖 膝 迁xǐ 徙

3.掌握词语

4.词语辨析

喜闻乐见 有口皆碑

喜闻乐见:喜欢听,乐意看。 有口皆碑:形容人人称赞。

相同点:都有“爱好,喜欢”的意思。

不同点:适用对象和侧重点不同。“喜闻乐见”,多用来指正被人们喜爱的人、事、物。“有口皆碑”,多用来指业已被人们认同的人、事、物。

例句 ①廉洁文化的创建,就是通过居民们 喜闻乐见 的形式,贯串在生活中的。

②虽然没有某些大品牌的如雷贯耳,该产品的质量却是 有口皆碑 。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 理解文本内容,把握逻辑脉络

1.《中国建筑的特征》是一篇关于我国建筑的自然科技小论文,作者的行文思路是什么 在文章结构上是怎样体现的

提示:

思路 先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格

结构 引论 前两段从地域分布和历史跨度两方面说明中国建筑的影响

本论 特征 谈中国建筑的九大特征,对中国建筑方方面面的特点予以总括说明

风格 探讨中国建筑的风格和手法,借用“文法”和“词汇”概念

结论 最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族优良的建筑传统发扬光大

2.作者概括中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的 作者如此安排体现了怎样的匠心 其中着重说明了哪几项特征

提示:作者概括中国建筑的九大特征,是按总体特征、结构方法、外观装饰的顺序展开的。(一)(二)说明中国建筑的总体特征,(三)(四)(五)说明结构特征,(六)(七)(八)(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特征。

九大特征精要地概括了中国建筑的特点,既有形象生动的描述,也有理论层面上的解释,给读者一个明晰的印象。

在材料的安排上,作者总结中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重,重点说明的特征有:(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色;(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;(四)斗拱是“中国建筑中最显著的特征之一”;(六)屋顶,“它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一”。

3.文章题目是《中国建筑的特征》,作者介绍完九大特征,文章就可以结束了,为什么还要用大量笔墨写中国建筑的“文法” “文法”指的是什么

提示:在更深层次上探讨了中国建筑的组织风格。所谓“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式。从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的拘束性,但也有它的灵活性,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

研读任务二 聚焦文本细节,深读体会深意

4.中国有句俗语“地陷墙塌屋不倒”,用于称赞中国建筑的坚固性,而中国的建筑之所以会如此坚固,很大程度上是因为它结构的稳固性。作者在文中用了三点具体地介绍了中国建筑的结构特征,请回答下列问题。

(1)中国房子是靠什么材料承重的 这种材料是怎样搭建成房子的基本构架的

(2)什么是斗拱 它的作用是什么

(3)举折、举架的作用是什么

提示:(1)依靠木材承重。房身部分以木材做立柱和横梁,成为一副梁架。每两副梁架之间用枋、檩连接。

(2)定义:在一副梁架上,在立柱和横梁交接处,在柱头上加上一层层逐渐挑出的称作“拱”的弓形短木,两层拱之间用称作“斗”的斗形方木块垫着。这种用拱和斗综合构成的单位叫作“斗拱”。

作用:减少立柱和横梁交接处的剪力,以减少梁的折断之可能;具有装饰作用。

(3)举折、举架的作用是形成屋顶的坡度。

5.探讨中国建筑的风格和手法(“文法”),填写下表。

提示:

语言文学 建筑学

文法 建筑物之间的处理方法和相互关系

词汇 梁、柱、枋、檩等构件和因素

文章 建筑

大文章 宫殿、庙宇等

小品 山亭、水榭等

横额、对子 影壁、牌楼等

6.怎样理解作者提出的“各民族的建筑之间的‘可译性’”

提示:这是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

7.结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

(1)这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

(2)两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

(3)建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等,“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。

提示:(1)以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们同属于一个体系(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

(2)以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

(3)以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

研读任务三 感受语文素养,体悟中华文化

8.作者的写作意图仅仅是介绍建筑的特征吗

提示:不是。梁思成引入“特征”的概念并全面展开阐述,反映了作者宏观开阔的历史观和文化观。从世界文化史的角度讨论中国建筑的特征,构成了这篇课文的独特视角。梁思成并非一味复古之人,他一生致力于追求为中国创造新建筑的宏伟事业。在这篇课文中,他并不是孤立、封闭地讨论中国建筑的“特征”,而是将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑之间”,拓展到“不同的民族”“不同的时代”进行对照联系,并在理论上提出“可译性”概念,辩证地看待世界建筑的共性和个性。深入探究“可译性”的内涵,可从中感受到梁思成作为一代建筑宗师“各美其美,美美与共”的大文化观。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。

9.学习本文后,你对中国建筑与中华文化的相关性有着怎样的理解

提示:①中国建筑源远流长的历史深深地烙印着中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分基本上是坐北朝南,这就与中华文化中的以南面为尊相呼应。又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这体现了中华文化中庸之道的“不偏不倚”的特点。

②中国建筑体现着“中庸”思想,表现为不求外显而求内涵的特点。中国建筑往往把精华和高潮放到最里面,放到最后面,而外面则只是朴质的墙。“庭院深深深几许”,其精彩之处全在这一层层的内蕴之中。“中庸”思想决定了中国古建筑必然要选择这种重感悟、重内涵的建筑布局方式。

10.中华人民共和国成立初期,梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,但依然没能阻挡住北京旧城改造的脚步。轰轰烈烈的旧城改造,把北京的许多城门、城墙、城楼、胡同、四合院都拆了。2012年初,梁思成的故居也遭到了拆除。全国各地的新建筑越来越多,老建筑越来越少。现在全国到处高楼林立。对此,你有何想法 你认为对于老建筑,是拆好还是保留好

提示:观点一:应当拆除老建筑。中国的古代建筑有自身的局限性,已经不能满足社会发展的需求。如,中国的古建筑普遍高度较低,使城市达不到适当的密度,无法满足人们的住房需求。此外,中国古建筑大多是木结构的,不易保存。常年的维护需要大量资金,这部分财力完全可以放在更有价值的事情上。

观点二:应当保留老建筑。建筑是立体的诗,是凝固的艺术,是历史的坐标。一个地区的建筑应该各式各样,年代和状况各不相同,应包含适当比例的老建筑。老建筑对于城市是不可或缺的,老建筑在,记忆就在,人们对建筑的感情就在。个中原因,就是缘于这些老房子是历史的缩影和见证,它们是文明延续的载体和象征,更是一个国家与民族宽容、博爱精神品格的展现。(其他观点言之成理也可)

思维提升

拓展探究

阅读梁思成先生的《中国建筑的特征》,感受他对待文化遗产的态度,由此你认为我们应怎样对待文化遗产 请结合你所了解的梁先生的做法简要分析。

提示:要继承和保护文化遗产。梁思成曾就保护北京城墙奔走呼吁,并为此蒙受不公正对待。梁思成在他的文章中,反复表达的思想是强烈的民族精神和爱国情怀。我们读《中国建筑的特征》,研究其中一些关键词语所传递的信息,能深刻感受到梁思成强烈的民族情怀和高尚的审美境界。当然,继承是为了创新,梁思成并非一味复古之人,他一生致力于追求“为中国创造新建筑”的宏伟事业。因此,我们要热爱和继承我们的传统文化,保护我们的文化遗产。

整合建构

思路整合

主旨归纳

本文通过介绍中国建筑的九大特征和建筑的“文法”“词汇”“可译性”,向我们展示了中国建筑在世界建筑史上的独特魅力和重大价值,同时指出了每个建筑体系有其自身的“文法”和“词汇”,遵照这些法式才造就了世界建筑的丰富性和多样性,表达了应用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们社会的建筑的热切愿望。

主题阅读 群文拓展

魅力中国建筑

中国建筑似乎一直在追求曲线的性格:汉魏古拙,唐辽遒劲,两宋舒展,明清严谨,其间还有地方风格的差异。中国建筑的木结构向来是以结构逻辑和艺术构图的严整规划来显示其理性精神的,但就在结构最要紧的屋顶上又突出显示了奇特的浪漫情调。

文本阅读

材料一 1925年,梁思成当时在美国宾夕法尼亚大学念建筑专业。他的父亲梁启超给他寄来一本书,是北宋李诫写的《营造法式》。但这本书像天书一样难以读懂,因为那是北宋时代的书。

后来,梁思成通过对五台山的佛光寺大殿、应县木塔、蓟州的独乐寺观音阁等一系列有上千年历史的古建筑的研究,终于初步破译了《营造法式》的密码。特别是在对独乐寺观音阁的研究中,他发现,这座建筑虽然有成千上万个木构件,居然一共只有6种规格。《营造法式》里说:“凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以所用材之分,以为制度焉。”这句话简单来说,是指一座木结构建筑浑身上下的各种尺寸,其实都是以材为基本的模数。我们可以想象,这些标准材可以在一个工厂里大量地生产,然后搬到工地现场进行加工和组装,这样就大大加快了中国古建筑建造的速度。比如,唐长安的皇宫,面积大概3倍于今天的北京故宫,仅用10个月时间就建成了。

中国古代建筑的这种标准化、模数化、装配式,真是多快好省。林徽因后来在给梁思成的著作《清式营造则例》写的序言中说,像《营造法式》这种标准化、模数化、装配式的设计,就是中国古建筑的真髓所在。

(摘自王南《中国古建筑的营造密码》,有删改)

材料二 我国传统建筑外形上的特征非常明显,无论单体建筑规模大小,其外观都分为台基、屋身、屋顶三个部分,这种独特的建筑外形体现了建筑功能、结构、艺术的高度统一。当代设计师在设计建筑物的外形轮廓时往往会借鉴古建筑的造型组成和比例特征,演变出姿态万千的立面造型,这样不仅使作品的外形严整而简洁,还赋予了建筑物深邃而古典的姿态。中国国家美术馆新馆的某一投标方案遵照的就是古建筑的三段式构图原则,用现代的建筑材料和明快的几何体块模仿古建筑的屋顶、屋身和台基,视觉效果凝练而大气。上海金茂大厦的设计灵感来源于中国古代的13级佛塔,其构图形式和塔一样层层内缩,意寓着传统文化中佛教的最高境界,传播了传统的东方神韵。

古人在梁枋、斗拱、檩椽、柱头、门窗等构件上进行艺术加工,形成雕梁画栋、华丽壮观的艺术效果,这些构成了传统建筑的词汇。建筑师会出于对传统建筑词汇的深厚热爱,从博大精深、繁丽精妙的词汇中撷取一些片段,辅以几何的变形和材质的更新,孕育出兼具古朴与时尚美感的新词汇。湖北省博物馆借用了大坡式屋顶、多层宽屋檐等楚式建筑的特征,将它们恰如其分地植入平直简洁的建筑立面,表现出层层叠落的美。在万科第五园中,设计师用矩形的拼合、错综与堆叠模拟出了中国江南民居马头山墙的屋顶形象,典雅而恬淡。

(摘编自《传统建筑在当代设计中的运用》)

材料三 现代建筑设计如何来学习和继承传统建筑的理念呢

对于天人合一理念的学习和继承。想要真正对传统建筑文化进行传承,还需要先去了解传统建筑文化的特点,根据这些特点以及建筑中包含的精神来对建筑理念进行区分,然后对其中积极的正面的理念进行吸收。传统建筑文化和现代建筑文化之所以会有区分,就是因为随着时代的发展,传统建筑理念不能够完全运用到现在的建筑设计当中,但是传统建筑中包含有很多先进的理念,这些理念能够为现代建筑注入活力。在传承传统建筑文化的过程中,不能仅仅追求设计的相似、风格的相似,一定要深刻了解建筑背后的文化,这样才能够做到形神兼备,也才能够真正地将传统建筑带到众人面前,让所有看到的人都能够通过建筑来感受传统文化的熏陶。比如说,在了解传统建筑天人合一的特点之后,在现代建筑的设计中也要多去注意如何达到建筑与自然的和谐,这也就要求我们不仅要注重建筑本身,还要注重建筑的外部环境。

对中庸理念的学习和继承。在传统建筑中,经常会把最好的建筑放在最里面的位置,外面一般是围墙,这就是传统文化中的中庸理念,比较重视内涵。在传承传统建筑文化的过程中,千万不要忽视对中庸理念的学习和继承,这是现代建筑中最缺乏的一项内容。现在的建筑设计风格总是张扬、夸张,希望能够夺人耳目,忽视了建筑的内涵。中庸思想在现代建筑中的运用首先应该集中在不要只注重外观的新奇,要符合建筑本身的运用和内涵;其次是建筑的布局、色彩要协调,每个部分的建筑风格和整体建筑的风格必须是一致的。将中庸理念和现代建筑设计进行结合,可以让建筑既不过分浮夸高调,但也会让人眼前一亮,低调奢华有内涵。

在进行建筑设计时,要充分贯彻可持续发展理念。建筑不像衣服,不想穿的时候就可以换,建筑的投资比较大,推倒重来成本较高,所以在建筑设计上一定要坚持可持续发展理念。在科技的支持下,可以将可持续发展理念进行优化。

(摘自郗俊《传统建筑文化在现代建筑设计

中的传承与发展》,有删改)

阅读思考

1.综观三则材料,中国传统建筑的特色有哪些 请你结合材料进行简析。

参考答案:(1)建造上有成熟的法式,即标准化、模数化、装配式;(2)中国传统建筑都有一定的“文法”(风格和手法);(3)融合进了天人合一、中庸和可持续发展等理念。

2.请根据文章内容概括我们应该如何继承与发扬中国传统建筑文化。

参考答案:(1)熟悉中国古代建筑的“文法”和“词汇”;(2)继承并发扬中国古建筑先进的梁架结构法;(3)借鉴古建筑的造型组成和比例特征(文法),演变出姿态万千的立面造型(运用于现代建筑设计);(4)撷取古建筑词汇中的元素,辅以几何的变形和材质的更新,孕育现代建筑的新词汇。

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])