14 促织--变形记(节选)课件(共97张PPT)部编版必修下册

文档属性

| 名称 | 14 促织--变形记(节选)课件(共97张PPT)部编版必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 12:59:01 | ||

图片预览

文档简介

(共97张PPT)

第六单元

14 促织 变形记(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

资源助读

促 织

《聊斋志异》虽亦如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前;又或易调改弦,别叙畸人异行,出于幻域,顿入人间;偶述琐闻,亦多简洁,故读者耳目,为之一新。

——鲁迅

作者简介

鬼狐有性格,笑骂成文章——蒲松龄

蒲松龄(1640—1715),清代杰出的文学家,字留仙,世称聊斋

先生,淄川(今属山东淄博)人。他19岁为诸生,受到文学家

施闰章的赏识。此后屡试不中,在科举途中挣扎了大半生,

直到古稀之年,方得到岁贡生的科名,不数年便辞世。坎坷

遭遇使蒲松龄对当时政治的黑暗和科举的弊端有了一定

的认识,生活的贫困使他对广大劳动人民的生活和思想有

了一定的了解和体会。著有《聊斋志异》等。郭沫若曾

为蒲松龄故居题写一联:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”

作品背景

康熙年间正是清代的“盛世”,康熙皇帝本人也被视为“英主”。可当时的统治集团同样追求“声色狗马”,酷爱“斗鸡戏虫”。至今传下来的斗蟋蟀盆,以康乾年间制作最精,康熙时更有以制盆扬名于世的。可见作者的创作意图,实际上是在借前朝“令主”当政的“治世”时代的事,来揭露当时“英主”当政的“盛世”的黑暗现实。“每责一头,辄倾数家之产”,当是目有所睹;“天子偶用一物”,更是特有所指,不是泛泛议论。这正反映了蒲松龄思想的深刻之处,“治世”“盛世”尚且如此,那“庸主”当政的“衰世”就不用说了。

相关常识

科举制度

明清时期,科举考试形成了完备的制度,共分四级,即院试(即童生试)、乡试、会试和殿试;考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

童生试:也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。应试者不分年龄大小都称童生。《促织》“邑有成名者,操童子业”,“操童子业”是说正在准备参加童生试。

乡试:明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称“秋闱”(闱,考场)。主考官由皇帝委派。考后发布正、副榜,正榜所取的叫“举人”,第一名称“解(jiè)元”,第二名至第十名称“亚元”。

会试:明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称“春闱”。考试由礼部主持,各省的举人及国子监监生皆可应考,考中者称为贡士,第一名称“会元”。

殿试:是皇帝主试的考试,又称“御试”。参加殿试的是“贡士”,取中后统称为“进士”。殿试分三甲录取。一甲赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。一甲录取三名,第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”。

知识梳理

1.读准字音

2.辨识通假

(1)手裁举 “ 裁 ”同“ 才 ”

(2)翼日进宰 “ 翼 ”同“ 翌 ”

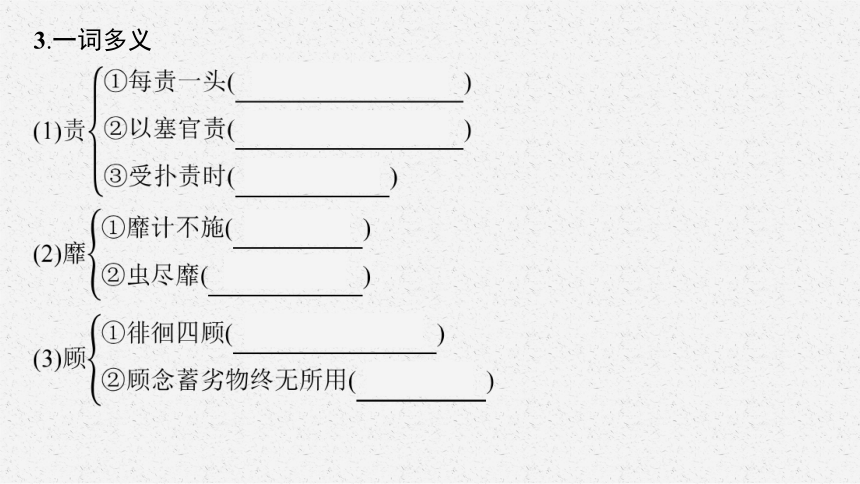

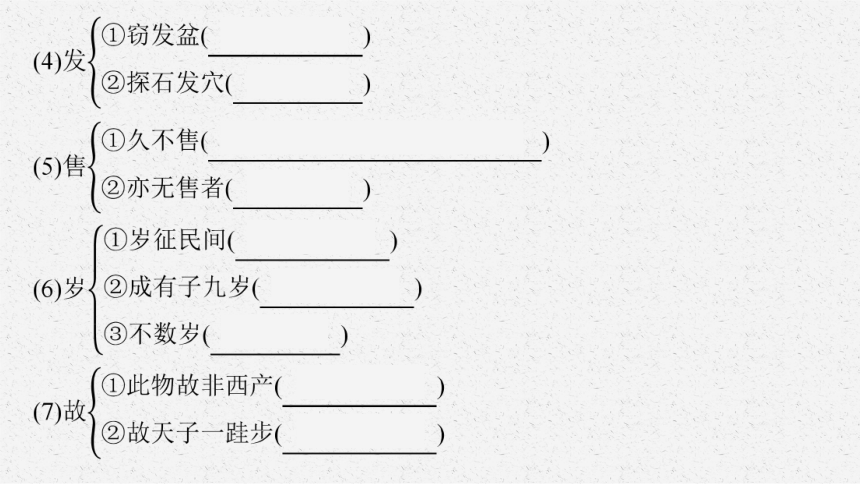

3.一词多义

4.词类活用

5.特殊句式

(1)此物故非西产( 判断句,“非”表否定判断 )

(2)令以责之里正( 省略句,“之”后省略介词“于” )

(3)折藏之( 省略句,“折”前省略主语“其妻” )

(4)归以示成( 省略句,“以”后省略宾语“之” )

(5)村中少年好事者驯养一虫

( 定语后置句,正常语序为“村中好事之少年驯养一虫” )

(6)掭以尖草( 介词结构后置句,正常语序为“以尖草掭” )

(7)问者爇香于鼎( 介词结构后置句,正常语序为“问者于鼎爇香” )

(8)既得其尸于井( 介词结构后置句,正常语序为“既于井得其尸” )

(9)遂为猾胥报充里正役( 被动句,“为”表被动 )

6.文化常识

(1)里正:里长。里,古代基层行政组织。

(2)童子:童生。科举时代,还没考取秀才的读书人,不论年纪大小,都称为“童生”。

(3)东曦:初升的太阳。

(4)抚军:巡抚,总管一省民政和军政的高级官员。

7.成语积累

(1)囤积居奇:为了牟取暴利而囤积大量低价或紧俏的货物,待机高价出售。

(2)目不交睫:形容夜间不睡觉或睡不着觉。

(3)一人飞升,仙及鸡犬:一个人升天,连他的鸡犬也成仙。比喻一个人发迹了,同他有关系的人都跟着得势。

文白对译

资源助读

变形记(节选)

《变形记》是20世纪最为异类的经典作品之一,给整个世界文学带来的启示和变化,无异于一粒种子和数年后满布各国的一片粮禾,一粒星火与几乎燎原了整个世界的一片红光。

——阎连科

作者简介

现代派文学的鼻祖——卡夫卡

卡夫卡(1883—1924),奥地利小说家,西方现代主义、表现

主义文学的重要代表。他的作品情节荒诞不经,但蕴含深

意,对现代主义各派产生过重大影响,在现代西方文学中

占有显著地位。代表作有《变形记》《诉讼》《城堡》

等。他的作品大都是死后由挚友编辑出版的。卡夫卡与

法国作家马塞尔·普鲁斯特、爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯

并称为西方现代主义文学的先驱和大师。

作品背景

第一次世界大战使许多资本主义国家经济萧条,社会动荡,人民生活在水深火热之中。黑暗的现实、痛苦的生活,使得人们对资本主义社会失去了信心,人们在寻求出路、锐意改革的同时又陷入了孤独、颓废、绝望之中。19世纪末至20世纪初,一些思想敏锐的艺术家认为世界是混乱的、荒诞的,他们著书立说,批判资本主义的人际关系,批判摧残人性的社会制度,以极度夸张甚至怪诞离奇的表现手法,描绘扭曲的人性,表现人的本能和无意识的主观感受。卡夫卡生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,目睹了各种各样的社会矛盾,特别是他在保险公司工作时,接触了许多因劳动致残而一贫如洗的工人,这使他认识到“富人的奢侈是以穷人的贫困为代价的”,下层人民越来越难以掌握自己的命运。于是在1912年卡夫卡创作了《变形记》,并于1915年发表,课文节选了原小说的部分内容。

相关常识

现代主义文学

现代主义文学流派纷纭,作家的思想观点、艺术观点各方面也很不一致,但在某些方面也有共同点:

第一,强调表现“现代意识”,其中心是危机感和荒诞感。现代主义的共同主题就是表现现代人的困惑与绝望。

第二,深刻反映了人与社会、人与自然、人与人、人与自我四种关系的尖锐对立,表现了人的异化这一重要主题。

第三,现代主义文学是西方资产阶级知识分子精神危机的自我表现。它深受非理性主义思潮的影响,具有虚无主义、神秘主义、悲观主义、个人主义的色彩。

第四,他们广泛应用象征性、荒诞性、意识流等艺术形式和手法,将抽象的思维外在形象化,力求发掘人物心理的复杂性,扩大了心理描写的范围。

知识梳理

1.读准字音

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

dù金 镀 sāo背 搔

dù江 渡 离sāo 骚

zèng送 赠 跳zao 蚤

磨ceng 蹭 jié尽 竭

zēng恨 憎 jì语 偈

搔yǎng 痒 jiē示 揭

xiáng序 庠 líng墓 陵

cǎn淡 惨 líng乱 凌

chān和 掺 líng罗 绫

3.掌握词语

4.词语辨析

消失 消逝

消失:(人或事物)逐渐减少以至没有。 消逝:消失。

相同点:两者都是动词,都指因发展到一定阶段或变化到一定程度而减少以至没有。

不同点:“消失”强调的是人或事最终失去,多是逐渐的。“消逝”可用于抽象事物,多强调永远或彻底失去了,或很快失去了。

例句 ①他的身影 消失 在人群之中。

②火车开走了,隆隆的声音渐渐 消逝 ,小车站又被沉寂统治了。

随心所欲 随遇而安

随心所欲:一切都由着自己的心意,想怎么做就怎么做。 随遇而安:能适应各种环境,在任何环境中都能满足。

相同点:二者都有“顺从、顺应”的意思。

不同点:“随心所欲”侧重内心的选择,含贬义。“随遇而安”侧重顺应环境,是中性词。

例句 ①我们在任何场合下讲话都应慎重,不要 随心所欲 ,想说什么就说什么。

②一位大学教授认为,这个诗人的一个优点就是 随遇而安 ,热爱当下的生活。

深思熟虑 处心积虑

深思熟虑:深入细致地考虑。 处心积虑:千方百计地盘算(多含贬义)。

相同点:都有“深入思考”的意思。

不同点:“深思熟虑”侧重思考,是褒义词;“处心积虑”侧重费尽心思做坏事,是贬义词。

例句 ①这两天,国内媒体爆料该球员下赛季将继续为CBA球队效力,这一决定也是该球员本人通过 深思熟虑 和经纪人团队一起商定的结果。

②就是有那么一小撮人, 处心积虑 地找机会寻衅闹事,扰乱社会秩序,我们要严加防范。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理情节,探究变形主体

1.成名一家有什么样的遭遇 波折之中的主线是什么 这样安排有何妙处

提示:征虫受罚,惟思自尽——悲;

神卜得虫,举家庆贺——喜;

虫亡儿死,抢呼欲绝——悲;

得虫进献,裘马扬扬——喜。

小说始终围绕促织得失这一主线安排情节。

这样写的妙处:情节曲曲折折,跌宕起伏,深化了思想内容。而情节的曲折变化,艺术地再现了生活,因为生活本身就是丰富多彩、充满波澜的。

2.小说的情节发展一步步走向高潮,其中是需要一定悬念的,请列举《促织》所设置的推动情节发展的悬念。

提示:悬念1:老实忠厚的成名因交不出合格的蟋蟀,不仅倾家荡产,而且遍体鳞伤,往后会如何

悬念2:成名妻子问卜后得到一张画,它灵验吗

悬念3:蟋蟀死,儿“气息惙然”,成名夫妇会走上绝路吗

悬念4:好不容易捉到的蟋蟀,却又那么弱小,会有用吗

悬念5:成名的小虫斗得过“蟹壳青”吗

3.格里高尔变形前后什么改变了 什么没有改变

提示:生理上变形。①肚子的膨胀,给读者造成一种紧张感。②大躯体和细得可怜的腿,两者之间的对比构成喜剧效果。

格里高尔虽变形为甲壳虫,但他内心依然保留着美好的人性,仍然记挂着工作,仍然为父母和妹妹操心,为家庭着急、分忧,他的情感中充满了对亲人的关心、体贴之情。因此,从这一点上可以说格里高尔是虫形而有人心。

研读任务二 鉴赏艺术手法,分析异化对象

4.《促织》不仅长于讲故事,而且在细节描写和塑造、刻画人物方面有突出成就,试以文中对成名的心理描写为例,重点分析说明。

提示:在成名因“征促织”而引出的一部悲喜剧中,作者出色地描写了他的心理变化。“征促织”的事情一执行,成名计出无门,“忧闷欲死”,又遭杖责,于是“转侧床头,惟思自尽”。成名一开始便走投无路,被逼入绝境。后得驼背巫指点,捕得“巨身修尾”之佳虫,便“大喜”“举家庆贺”,并对其“备极护爱”。但是成子误伤蟋蟀,因惊惧而投井自尽。成名起初“怒索儿”,继而“化怒为悲,抢呼欲绝”,后小儿“半夜复苏”,夫妻虽“心稍慰”,但见“蟋蟀笼虚”,成名又“气断声吞”“自昏达曙”“僵卧长愁”。后得儿魂化之蟋蟀,起初“惴惴恐不当意”,担心交不了差。当村中少年持“蟹壳青”强与小虫搏斗时,他“自增惭

怍”,在少年强求之下,“顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑”。当小虫角逐得胜,成名这才转忧为喜,且大喜过望。不料,鸡啄小虫,“成骇立愕呼”,紧急关头,更是“仓猝莫知所救,顿足失色”,当小虫出奇制胜时,“成益惊喜”。真是又惊又惧,忽喜忽悲。成名的心情变化,全因为一只促织关系着自家性命。统治者爱好“促织之戏”,使成名这样的老实人在精神上受尽折磨。本文出色的心理描写,凸显了统治者骄奢淫逸的罪恶。

5.《促织》中写小促织的才能和善斗,采用了什么手法

提示:小说以对比、夸张和衬托手法以及细节描写来表现小促织的才能。①“蟹壳青”的斗无不胜、“庞然修伟”,与成名的小促织“伏不动,蠢若木鸡”形成对比。②写“小虫”“暴怒,直奔”“腾击”“跃起,张尾伸须,直龁敌领”,这一系列动作展示了小促织的勇敢善斗。③写少年从“笑”到“骇”的表现又从侧面表现了小促织的勇猛善斗。④鸡的出现和“径进以啄”,形成极其危急的情势,而“小虫”出人意料地将鸡制伏,这进一步以夸张笔法显示了小促织的神奇本领。

6.甲壳虫的特点象征着格里高尔什么样的生存状态

提示:

甲壳虫的特点 格里高尔的生存状态

坚硬的甲 人际关系隔膜,自我封闭

大身躯、多细足 不堪生活重负

行动困难 难以主宰、把握自己的命运

人声——虫鸣 无法交流和沟通,封闭孤独

笨拙、卑贱 自卑心理

弱小 小人物、微不足道

7.试将格里高尔变形前后的状况进行对比,并概括分析其形象特征。

提示:

变形前后 生活状况 几方面的变形 人物特征

变 形 前 生活沉重,工作艰辛,拼命还债,养活全家 ①生理变形:格里高尔早晨醒来突然发现自己变成了一只甲壳虫。 ②心理变形:格里高尔是家和公司的挣钱机器,他个人的内心无人关心,他无比渴望摆脱沉重的生活。 ③人际关系变形:变成甲壳虫以后,跟社会、家人之间的关系完全颠覆,让格里高尔得以看到人际关系最阴暗的一面。 善良忠厚,孤独无助,有责任感,痛苦绝望

变 形 后 活动艰难,无人理解,满身创痛,亲人厌弃

8.小说《变形记》(节选)采取了双重视角,试分析这样写的好处。

提示:①小说在讲述主要情节时采用全知全能的第三人称视角,从而拉开与读者之间的距离,客观、冷静、不动声色地叙述。②同时,小说又穿插运用格里高尔的视角,通过他去观察环境和他人,去表现他本人的心理体验。这一视角聚焦于人物内心复杂的心理活动,让读者得以深入体会人物的内心世界,并通过这种有限的视角获得真切的阅读感受。③两种视角并存,时而交叉,时而叠合,贯串整个事件的叙述,带来一种奇妙的审美感受。比如格里高尔一次次努力想重新进入“人类的圈子”,他努力地想解释清楚,证明自己,想表达自己的善意和顺从,从格里高尔的角度,我们看到他内心的焦虑与不安,但现实的结果是,他一次次受到打击,加速了自己的毁灭。

④表达效果上,卡夫卡的叙述语调平静得近乎冷漠。人变成甲壳虫,本来是一个凄惨且触目惊心的故事,但作者以不动声色的笔调写出,给人一种司空见惯、习以为常的感受,这不禁更加令人警醒:当可怕变得平庸时,平庸就成了更为可怕的现实。由此激发读者去思索人的生存现状,并探索改变这一现状的可能。

研读任务三 领会象征意义,探究小说主旨

9.有人评论说:“《变形记》描述了一个真实而荒诞的世界。”怎样理解这里的“真实”与“荒诞”

提示:“真实”是因为作者用客观、冷静的写实手法,描写了主人公变形前具体的生活细节和变形后逼真的心理状态,使读者感到主人公始终处于一个真实的人的世界。小说中的“荒诞”无处不在,格里高尔一夜之间由人变成巨大的甲壳虫,情节是荒诞的;他与家人的冲突,更是荒诞的。“荒诞”是因为故事的整体框架是以象征手法构建起来的,这个故事框架中的人变成甲壳虫的逻辑结构本身是非真实的,它只是用来象征人的生存状态,而不是对外部生活的真实模仿。

荒诞、变形的情节能让读者在体验、联想中觉得真实可信,这是因为作者在整体荒诞的情节中刻画了真实的细节和心理描写。写甲壳虫的行动,是符合甲壳虫的习性的;写甲虫的心理活动、思想感情,是符合格里高尔这个人的言行逻辑的;写亲人的变化,也是符合社会生活中人际关系逻辑的。这种荒诞、变形的艺术构思和写实的叙述方法的结合,具有强烈的象征意味,使作品荒诞得令人震惊,同时又使人信服。

10.作者在《促织》一文中批判了什么

提示:(1)他批判了造成民不堪命的社会根源。成名入邑庠、发大财,官员们得奖赏、获升迁,完全取决于皇帝的偶一欢喜。这是何等的荒诞!

(2)由上而下的众多的贪官污吏构成了一个庞大的官僚系统,给人民带来了深重的苦难。作者批判的矛头直指整套封建官僚体系。

(3)作者还把批判的矛头指向整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质朴是不为人称道的一种品质,而自私、奸诈、凶恶成了人们竞相学习的“生存品质”。那些具备美好品德——质朴的人们如何守护自己人性的一方净土呢

思维提升

比较鉴赏

1.根据对“异化”的理解,结合课文,完成下表。

提示:

课文 《促织》 《变形记》(节选)

人物 成名的 儿子 成名家人 的状态 格里高尔 格里高尔家

人的态度

异化前 贪玩好奇、无忧无虑 惊讶、痛苦 为了家人的生活,在工作中疲于奔命 呵护

异化后 灵巧的蟋蟀,只有虫性 一派和谐 丑陋的甲壳虫,仍拥有人性和情感 漠视他,嫌弃他,殴打他,以他为耻

故事 结局 恢复理智,返回肉身,同享荣华富贵 在家人的厌恶和自身的绝望中孤独地死去

2.《促织》、《变形记》(节选)有很多不同,请分析它们有哪些区别。

提示:①人物在异化行为上具有主动和被动的差异。在《变形记》(节选)中,格里高尔的异化,是在毫无预兆、没有丝毫心理准备的情况下的一场强制被动变形。对他来说,突如其来的变形使他没有任何反抗的机会,无奈之下,他只能选择被动接受。《促织》虽然不能从文本中直接看出成名的孩子是主动还是被动变形的,但通过分析,便可以得知孩子的变形是主动的。成名的孩子本该处在天真无邪、无忧无虑的年纪,可他所处的时代让他承受了太多他这个年龄不该承受的东西,年幼的孩子选择跳井来弥补自己的过错。后来他的魂魄变成一只促织来供统治者赏玩,家庭的命运从此改变,既使家庭避免了陷入灾难,又让本来贫困的家庭变得富裕,有了金钱和地位。

②两部作品体现出的亲情的异化程度不同。在《变形记》(节选)中,格里高尔始终把家人放在第一位,无论变形与否,他一心一意地爱着自己的父母和妹妹。在自身突然变形为甲壳虫的情况下,他首先忧虑的不是自己身体的变化,而是上班会不会迟到的问题,因为他深知自己对家人的责任,他不能失去工作。可见他对家人的亲情是真挚与发自肺腑的。可是当他变成甲壳虫,不能挣钱维持家计时,他不但失去了曾经的地位与尊严,连继续活下去的机会与权利也一并失去。他遭到父亲的驱逐、妹妹的厌弃,家人把他视为累赘。家庭成员之间本该充满温暖与关爱,可是格里高尔由于失去了利用价值,最终被家人无情地抛弃。由此可见,在机器生产和生存竞争激烈的资本主义社会,亲情也被无情地异化为赤裸裸的功利主义。

在《促织》中,蒲松龄没有花太多笔墨对成名的妻子和儿子进行描写,但是并不妨碍其表现亲情之爱。小说中,成名的生活跌宕起伏,为了促织他遭遇了许多不幸,身心俱疲,但是全家人的感情紧紧地连在一起,随着事件的发展,同喜同忧。在成名遇到困难、心情低落时,其妻不离不弃,帮他出谋划策寻找解决问题的途径;成子在跳井之后灵魂幻化成促织,为的是解决家庭的危机。可见《促织》中人物之间的亲情是浓厚且真切的,与《变形记》(节选)中的亲情截然不同。

整合建构

促 织

思路整合

主旨归纳

《促织》是《聊斋志异》中一篇具有深刻社会意义的小说。它通过描写主人公成名因被迫缴纳促织而备受摧残、几乎家破人亡的命运,反映了统治者荒淫无道,巡抚、县令、胥吏横征暴敛的罪恶现实,寄托了对受尽迫害的下层群众的深切同情。

变形记(节选)

思路整合

主旨归纳

本文通过描写格里高尔变成甲壳虫后遭人抛弃的遭遇,揭示了当时社会生活中人的异化、亲情的冷漠、人性的扭曲,从而揭露了在资本主义社会机器生产和生存竞争的高压下,在金钱和私利面前,人性被摧残的悲惨状况。

主题阅读 群文拓展

荒诞背后的异化与悲凉

蒲松龄借《促织》展现了封建社会的黑暗现实。《变形记》从某种程度上看,有卡夫卡自己的影子,同时又是那个时代资本主义社会的精神写照。从小促织到大甲壳虫,变化的是形体,不变的是背后的悲凉。从蒲松龄到卡夫卡,变化的是时代,不变的是对人性的探寻。

文本阅读

苦 恼

契诃夫

我向谁去诉说我的悲伤

大片的湿雪绕着刚点亮的街灯懒洋洋地飘飞,落在房顶、马背、肩膀、帽子上。车夫姚纳周身雪白,像是一个幽灵。他在赶车座位上坐着,一动也不动,身子往前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。即使有一个大雪堆倒在他的身上,仿佛他也会觉得不必把身上的雪抖掉似的……他那匹小马也是一身白,也是一动都不动。

“赶车的,到维堡区去!”姚纳听见了喊声,“赶车的!”

姚纳猛地哆嗦一下,从粘着雪花的睫毛里望出去,看见一个军人,穿一件带风帽的军大衣。

“到维堡区去!”军人又喊了一遍。

为了表示同意,姚纳就抖动一下缰绳,于是从马背上和他肩膀上就有大片的雪撒下来。

姚纳回过头去瞧着乘客,努动他的嘴唇……他分明想要说话,然而从他的喉咙里却没有吐出一个字来,只发出咝咝的声音。

“什么 ”军人问。

姚纳撇着嘴苦笑一下,嗓子眼用一下劲,这才沙哑地说出口:“老爷,那个,我的儿子……这个星期死了。”

“哦!……他是害什么病死的 ”

姚纳掉转整个身子朝着乘客说:“谁知道呢!多半是得了热病吧……他在医院里躺了三天就死了……”

“赶你的车吧……”乘客说,“照这样走下去,明天也到不了。快点走!”

车夫就又伸长脖子,用一种稳重的优雅姿势挥动他的鞭子。后来他有好几次回过头去看他的乘客,可是乘客闭上眼睛,分明不愿意再听了。他把乘客拉到维堡区以后,就把雪橇赶到一家饭馆旁边停下来,坐在赶车座位上又不动了……湿雪又把他和他的瘦马涂得满身是白。一个钟头过去,又一个钟头过去了……

人行道上有三个年轻人路过,其中两个人又高又瘦,第三个却矮而驼背。

“赶车的,到警察桥去!”那个驼背的年轻人用破锣般的声音说,“一共三个人……二十戈比!”

二十戈比的价钱是不公道的,然而他顾不上讲价了……如今在他都是一样,只要有乘客就行。

“好,走吧!”驼背的年轻人用破锣般的嗓音说,“快点跑!”

姚纳感到他背后驼背的年轻人扭动的身子和颤动的声音。他听见那些骂他的话,看到这几个人,孤单的感觉就逐渐从他的胸中消散了。姚纳不住地回过头去看他们。正好他们的谈话短暂地停顿一下,他就再次回过头去,嘟嘟哝哝说:

“我的……那个……我的儿子这个星期死了!”

“大家都要死的……”驼背的年轻人叹口气说,“得了,你赶车吧!”姚纳回转身,想讲一讲他儿子是怎样死的,可是这时候驼背的年轻人轻松地呼出一口气,声明说,谢天谢地,他们终于到了。姚纳收下二十戈比以后,久久地看着那几个人的背影。后来他们走进一个黑暗的大门口,不见了。他又孤身一人,寂寞又向他侵袭过来……他的苦恼刚淡忘了不久,如今重又出现,更有力地撕扯他的胸膛。姚纳的眼睛不安而痛苦地打量街道两旁川流不息的人群:在这成千上万的人当中有没有一个人愿意听他倾诉衷曲呢 然而人群奔走不停,谁都没有注意到他,更没有注意到他的苦恼……那种苦恼是广大无垠的。如果姚纳的胸膛裂开,那种苦恼滚滚地涌出来,那它仿佛就会淹没全世界,可是话虽如此,它却是人们看不见的。这种苦恼竟包藏在这么一个渺小的躯壳里,就连白天打着火把也看不见……

大约过了一个半钟头,姚纳已经在一个肮脏的大火炉旁边坐着了。炉台上,地板上,长凳上,人们鼾声四起。姚纳瞧着那些睡熟的人,后悔不该这么早就回来……

“连买燕麦的钱都还没挣到呢。”他想,“这就是我会这么苦恼的缘故了。一个人要是会料理自己的事……让自己吃得饱饱的,自己的马也吃得饱饱的,那他就会永远心平气和……”

墙角上有一个年轻的车夫站起来,带着睡意,往水桶那边走去。

“你是想喝水吧 ”姚纳问。

“是啊,想喝水!”

“那就痛痛快快地喝吧……我呢,老弟,我的儿子死了……”

姚纳看一下他的话产生了什么影响,可是一点影响也没看见。那个青年人盖好被子,连头蒙上,睡着了。如同那个青年人渴望喝水一样,他渴望说话,他的儿子去世快满一个星期了,他却至今还没有跟任何人好好地谈一下这件事……应当有条有理、详详细细地讲一讲才是……应当讲一讲他的儿子怎样生病,怎样痛苦,临终说过些什么话,怎样死掉……是啊,他现在可以讲的还会少吗 听的人应当惊叫,叹息,掉泪……

“去看一看马吧。”姚纳想。

他穿上衣服,走到马房里。他想起燕麦、草料、天气……关于他的儿子,他独自一人的时候是不能想的……跟别人谈一谈倒还可以;至于想他,描摹他的模样,那太可怕,他受不了……

“你在吃草吗 ”姚纳问他的马说,“好,吃吧……既然买燕麦的钱没有挣到,那咱们就吃草好了……是啊……我已经太老,不能赶车了……该由我的儿子来赶车才对,我不行了……他才是个地道的马车夫……只要他活着就好了……”

姚纳沉默了一忽儿,继续说:“就是这样嘛,我的小母马……库兹玛不在了……他去世了……他无缘无故死了……比方说,你现在有个小驹子,你就是这个小驹子的亲娘……忽然,比方说,这个小驹子去世了……你不是要伤心吗 ”

那匹瘦马嚼着草料,听着,向它主人的手上呵气。

姚纳讲得入了迷,就把他心里的话统统对它讲了……

(有删改)

阅读思考

《苦恼》与教材中《促织》、《变形记》(节选)两文均设置了“荒诞”情节,请根据相关信息填写下表。

篇目 “荒诞”情节 艺术效果

《促织》 (1) 推动情节,凸显主题

《变形记》(节选) 格里高尔变为甲壳虫 象征隐喻,揭示主旨

《苦恼》 (2) (3)

参考答案:(1)成名儿子魂化促织

(2)瘦马倾听姚纳倾诉

(3)对比反衬,深化主旨

本课结束

第六单元

14 促织 变形记(节选)

语 文

内容索引

自主预习 积累梳理

文本研读 任务探究

主题阅读 群文拓展

自主预习 积累梳理

资源助读

促 织

《聊斋志异》虽亦如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前;又或易调改弦,别叙畸人异行,出于幻域,顿入人间;偶述琐闻,亦多简洁,故读者耳目,为之一新。

——鲁迅

作者简介

鬼狐有性格,笑骂成文章——蒲松龄

蒲松龄(1640—1715),清代杰出的文学家,字留仙,世称聊斋

先生,淄川(今属山东淄博)人。他19岁为诸生,受到文学家

施闰章的赏识。此后屡试不中,在科举途中挣扎了大半生,

直到古稀之年,方得到岁贡生的科名,不数年便辞世。坎坷

遭遇使蒲松龄对当时政治的黑暗和科举的弊端有了一定

的认识,生活的贫困使他对广大劳动人民的生活和思想有

了一定的了解和体会。著有《聊斋志异》等。郭沫若曾

为蒲松龄故居题写一联:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”

作品背景

康熙年间正是清代的“盛世”,康熙皇帝本人也被视为“英主”。可当时的统治集团同样追求“声色狗马”,酷爱“斗鸡戏虫”。至今传下来的斗蟋蟀盆,以康乾年间制作最精,康熙时更有以制盆扬名于世的。可见作者的创作意图,实际上是在借前朝“令主”当政的“治世”时代的事,来揭露当时“英主”当政的“盛世”的黑暗现实。“每责一头,辄倾数家之产”,当是目有所睹;“天子偶用一物”,更是特有所指,不是泛泛议论。这正反映了蒲松龄思想的深刻之处,“治世”“盛世”尚且如此,那“庸主”当政的“衰世”就不用说了。

相关常识

科举制度

明清时期,科举考试形成了完备的制度,共分四级,即院试(即童生试)、乡试、会试和殿试;考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

童生试:也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。应试者不分年龄大小都称童生。《促织》“邑有成名者,操童子业”,“操童子业”是说正在准备参加童生试。

乡试:明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称“秋闱”(闱,考场)。主考官由皇帝委派。考后发布正、副榜,正榜所取的叫“举人”,第一名称“解(jiè)元”,第二名至第十名称“亚元”。

会试:明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称“春闱”。考试由礼部主持,各省的举人及国子监监生皆可应考,考中者称为贡士,第一名称“会元”。

殿试:是皇帝主试的考试,又称“御试”。参加殿试的是“贡士”,取中后统称为“进士”。殿试分三甲录取。一甲赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。一甲录取三名,第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”。

知识梳理

1.读准字音

2.辨识通假

(1)手裁举 “ 裁 ”同“ 才 ”

(2)翼日进宰 “ 翼 ”同“ 翌 ”

3.一词多义

4.词类活用

5.特殊句式

(1)此物故非西产( 判断句,“非”表否定判断 )

(2)令以责之里正( 省略句,“之”后省略介词“于” )

(3)折藏之( 省略句,“折”前省略主语“其妻” )

(4)归以示成( 省略句,“以”后省略宾语“之” )

(5)村中少年好事者驯养一虫

( 定语后置句,正常语序为“村中好事之少年驯养一虫” )

(6)掭以尖草( 介词结构后置句,正常语序为“以尖草掭” )

(7)问者爇香于鼎( 介词结构后置句,正常语序为“问者于鼎爇香” )

(8)既得其尸于井( 介词结构后置句,正常语序为“既于井得其尸” )

(9)遂为猾胥报充里正役( 被动句,“为”表被动 )

6.文化常识

(1)里正:里长。里,古代基层行政组织。

(2)童子:童生。科举时代,还没考取秀才的读书人,不论年纪大小,都称为“童生”。

(3)东曦:初升的太阳。

(4)抚军:巡抚,总管一省民政和军政的高级官员。

7.成语积累

(1)囤积居奇:为了牟取暴利而囤积大量低价或紧俏的货物,待机高价出售。

(2)目不交睫:形容夜间不睡觉或睡不着觉。

(3)一人飞升,仙及鸡犬:一个人升天,连他的鸡犬也成仙。比喻一个人发迹了,同他有关系的人都跟着得势。

文白对译

资源助读

变形记(节选)

《变形记》是20世纪最为异类的经典作品之一,给整个世界文学带来的启示和变化,无异于一粒种子和数年后满布各国的一片粮禾,一粒星火与几乎燎原了整个世界的一片红光。

——阎连科

作者简介

现代派文学的鼻祖——卡夫卡

卡夫卡(1883—1924),奥地利小说家,西方现代主义、表现

主义文学的重要代表。他的作品情节荒诞不经,但蕴含深

意,对现代主义各派产生过重大影响,在现代西方文学中

占有显著地位。代表作有《变形记》《诉讼》《城堡》

等。他的作品大都是死后由挚友编辑出版的。卡夫卡与

法国作家马塞尔·普鲁斯特、爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯

并称为西方现代主义文学的先驱和大师。

作品背景

第一次世界大战使许多资本主义国家经济萧条,社会动荡,人民生活在水深火热之中。黑暗的现实、痛苦的生活,使得人们对资本主义社会失去了信心,人们在寻求出路、锐意改革的同时又陷入了孤独、颓废、绝望之中。19世纪末至20世纪初,一些思想敏锐的艺术家认为世界是混乱的、荒诞的,他们著书立说,批判资本主义的人际关系,批判摧残人性的社会制度,以极度夸张甚至怪诞离奇的表现手法,描绘扭曲的人性,表现人的本能和无意识的主观感受。卡夫卡生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,目睹了各种各样的社会矛盾,特别是他在保险公司工作时,接触了许多因劳动致残而一贫如洗的工人,这使他认识到“富人的奢侈是以穷人的贫困为代价的”,下层人民越来越难以掌握自己的命运。于是在1912年卡夫卡创作了《变形记》,并于1915年发表,课文节选了原小说的部分内容。

相关常识

现代主义文学

现代主义文学流派纷纭,作家的思想观点、艺术观点各方面也很不一致,但在某些方面也有共同点:

第一,强调表现“现代意识”,其中心是危机感和荒诞感。现代主义的共同主题就是表现现代人的困惑与绝望。

第二,深刻反映了人与社会、人与自然、人与人、人与自我四种关系的尖锐对立,表现了人的异化这一重要主题。

第三,现代主义文学是西方资产阶级知识分子精神危机的自我表现。它深受非理性主义思潮的影响,具有虚无主义、神秘主义、悲观主义、个人主义的色彩。

第四,他们广泛应用象征性、荒诞性、意识流等艺术形式和手法,将抽象的思维外在形象化,力求发掘人物心理的复杂性,扩大了心理描写的范围。

知识梳理

1.读准字音

2.写对字形

词 语 易错字 词 语 易错字

dù金 镀 sāo背 搔

dù江 渡 离sāo 骚

zèng送 赠 跳zao 蚤

磨ceng 蹭 jié尽 竭

zēng恨 憎 jì语 偈

搔yǎng 痒 jiē示 揭

xiáng序 庠 líng墓 陵

cǎn淡 惨 líng乱 凌

chān和 掺 líng罗 绫

3.掌握词语

4.词语辨析

消失 消逝

消失:(人或事物)逐渐减少以至没有。 消逝:消失。

相同点:两者都是动词,都指因发展到一定阶段或变化到一定程度而减少以至没有。

不同点:“消失”强调的是人或事最终失去,多是逐渐的。“消逝”可用于抽象事物,多强调永远或彻底失去了,或很快失去了。

例句 ①他的身影 消失 在人群之中。

②火车开走了,隆隆的声音渐渐 消逝 ,小车站又被沉寂统治了。

随心所欲 随遇而安

随心所欲:一切都由着自己的心意,想怎么做就怎么做。 随遇而安:能适应各种环境,在任何环境中都能满足。

相同点:二者都有“顺从、顺应”的意思。

不同点:“随心所欲”侧重内心的选择,含贬义。“随遇而安”侧重顺应环境,是中性词。

例句 ①我们在任何场合下讲话都应慎重,不要 随心所欲 ,想说什么就说什么。

②一位大学教授认为,这个诗人的一个优点就是 随遇而安 ,热爱当下的生活。

深思熟虑 处心积虑

深思熟虑:深入细致地考虑。 处心积虑:千方百计地盘算(多含贬义)。

相同点:都有“深入思考”的意思。

不同点:“深思熟虑”侧重思考,是褒义词;“处心积虑”侧重费尽心思做坏事,是贬义词。

例句 ①这两天,国内媒体爆料该球员下赛季将继续为CBA球队效力,这一决定也是该球员本人通过 深思熟虑 和经纪人团队一起商定的结果。

②就是有那么一小撮人, 处心积虑 地找机会寻衅闹事,扰乱社会秩序,我们要严加防范。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 梳理情节,探究变形主体

1.成名一家有什么样的遭遇 波折之中的主线是什么 这样安排有何妙处

提示:征虫受罚,惟思自尽——悲;

神卜得虫,举家庆贺——喜;

虫亡儿死,抢呼欲绝——悲;

得虫进献,裘马扬扬——喜。

小说始终围绕促织得失这一主线安排情节。

这样写的妙处:情节曲曲折折,跌宕起伏,深化了思想内容。而情节的曲折变化,艺术地再现了生活,因为生活本身就是丰富多彩、充满波澜的。

2.小说的情节发展一步步走向高潮,其中是需要一定悬念的,请列举《促织》所设置的推动情节发展的悬念。

提示:悬念1:老实忠厚的成名因交不出合格的蟋蟀,不仅倾家荡产,而且遍体鳞伤,往后会如何

悬念2:成名妻子问卜后得到一张画,它灵验吗

悬念3:蟋蟀死,儿“气息惙然”,成名夫妇会走上绝路吗

悬念4:好不容易捉到的蟋蟀,却又那么弱小,会有用吗

悬念5:成名的小虫斗得过“蟹壳青”吗

3.格里高尔变形前后什么改变了 什么没有改变

提示:生理上变形。①肚子的膨胀,给读者造成一种紧张感。②大躯体和细得可怜的腿,两者之间的对比构成喜剧效果。

格里高尔虽变形为甲壳虫,但他内心依然保留着美好的人性,仍然记挂着工作,仍然为父母和妹妹操心,为家庭着急、分忧,他的情感中充满了对亲人的关心、体贴之情。因此,从这一点上可以说格里高尔是虫形而有人心。

研读任务二 鉴赏艺术手法,分析异化对象

4.《促织》不仅长于讲故事,而且在细节描写和塑造、刻画人物方面有突出成就,试以文中对成名的心理描写为例,重点分析说明。

提示:在成名因“征促织”而引出的一部悲喜剧中,作者出色地描写了他的心理变化。“征促织”的事情一执行,成名计出无门,“忧闷欲死”,又遭杖责,于是“转侧床头,惟思自尽”。成名一开始便走投无路,被逼入绝境。后得驼背巫指点,捕得“巨身修尾”之佳虫,便“大喜”“举家庆贺”,并对其“备极护爱”。但是成子误伤蟋蟀,因惊惧而投井自尽。成名起初“怒索儿”,继而“化怒为悲,抢呼欲绝”,后小儿“半夜复苏”,夫妻虽“心稍慰”,但见“蟋蟀笼虚”,成名又“气断声吞”“自昏达曙”“僵卧长愁”。后得儿魂化之蟋蟀,起初“惴惴恐不当意”,担心交不了差。当村中少年持“蟹壳青”强与小虫搏斗时,他“自增惭

怍”,在少年强求之下,“顾念蓄劣物终无所用,不如拼博一笑”。当小虫角逐得胜,成名这才转忧为喜,且大喜过望。不料,鸡啄小虫,“成骇立愕呼”,紧急关头,更是“仓猝莫知所救,顿足失色”,当小虫出奇制胜时,“成益惊喜”。真是又惊又惧,忽喜忽悲。成名的心情变化,全因为一只促织关系着自家性命。统治者爱好“促织之戏”,使成名这样的老实人在精神上受尽折磨。本文出色的心理描写,凸显了统治者骄奢淫逸的罪恶。

5.《促织》中写小促织的才能和善斗,采用了什么手法

提示:小说以对比、夸张和衬托手法以及细节描写来表现小促织的才能。①“蟹壳青”的斗无不胜、“庞然修伟”,与成名的小促织“伏不动,蠢若木鸡”形成对比。②写“小虫”“暴怒,直奔”“腾击”“跃起,张尾伸须,直龁敌领”,这一系列动作展示了小促织的勇敢善斗。③写少年从“笑”到“骇”的表现又从侧面表现了小促织的勇猛善斗。④鸡的出现和“径进以啄”,形成极其危急的情势,而“小虫”出人意料地将鸡制伏,这进一步以夸张笔法显示了小促织的神奇本领。

6.甲壳虫的特点象征着格里高尔什么样的生存状态

提示:

甲壳虫的特点 格里高尔的生存状态

坚硬的甲 人际关系隔膜,自我封闭

大身躯、多细足 不堪生活重负

行动困难 难以主宰、把握自己的命运

人声——虫鸣 无法交流和沟通,封闭孤独

笨拙、卑贱 自卑心理

弱小 小人物、微不足道

7.试将格里高尔变形前后的状况进行对比,并概括分析其形象特征。

提示:

变形前后 生活状况 几方面的变形 人物特征

变 形 前 生活沉重,工作艰辛,拼命还债,养活全家 ①生理变形:格里高尔早晨醒来突然发现自己变成了一只甲壳虫。 ②心理变形:格里高尔是家和公司的挣钱机器,他个人的内心无人关心,他无比渴望摆脱沉重的生活。 ③人际关系变形:变成甲壳虫以后,跟社会、家人之间的关系完全颠覆,让格里高尔得以看到人际关系最阴暗的一面。 善良忠厚,孤独无助,有责任感,痛苦绝望

变 形 后 活动艰难,无人理解,满身创痛,亲人厌弃

8.小说《变形记》(节选)采取了双重视角,试分析这样写的好处。

提示:①小说在讲述主要情节时采用全知全能的第三人称视角,从而拉开与读者之间的距离,客观、冷静、不动声色地叙述。②同时,小说又穿插运用格里高尔的视角,通过他去观察环境和他人,去表现他本人的心理体验。这一视角聚焦于人物内心复杂的心理活动,让读者得以深入体会人物的内心世界,并通过这种有限的视角获得真切的阅读感受。③两种视角并存,时而交叉,时而叠合,贯串整个事件的叙述,带来一种奇妙的审美感受。比如格里高尔一次次努力想重新进入“人类的圈子”,他努力地想解释清楚,证明自己,想表达自己的善意和顺从,从格里高尔的角度,我们看到他内心的焦虑与不安,但现实的结果是,他一次次受到打击,加速了自己的毁灭。

④表达效果上,卡夫卡的叙述语调平静得近乎冷漠。人变成甲壳虫,本来是一个凄惨且触目惊心的故事,但作者以不动声色的笔调写出,给人一种司空见惯、习以为常的感受,这不禁更加令人警醒:当可怕变得平庸时,平庸就成了更为可怕的现实。由此激发读者去思索人的生存现状,并探索改变这一现状的可能。

研读任务三 领会象征意义,探究小说主旨

9.有人评论说:“《变形记》描述了一个真实而荒诞的世界。”怎样理解这里的“真实”与“荒诞”

提示:“真实”是因为作者用客观、冷静的写实手法,描写了主人公变形前具体的生活细节和变形后逼真的心理状态,使读者感到主人公始终处于一个真实的人的世界。小说中的“荒诞”无处不在,格里高尔一夜之间由人变成巨大的甲壳虫,情节是荒诞的;他与家人的冲突,更是荒诞的。“荒诞”是因为故事的整体框架是以象征手法构建起来的,这个故事框架中的人变成甲壳虫的逻辑结构本身是非真实的,它只是用来象征人的生存状态,而不是对外部生活的真实模仿。

荒诞、变形的情节能让读者在体验、联想中觉得真实可信,这是因为作者在整体荒诞的情节中刻画了真实的细节和心理描写。写甲壳虫的行动,是符合甲壳虫的习性的;写甲虫的心理活动、思想感情,是符合格里高尔这个人的言行逻辑的;写亲人的变化,也是符合社会生活中人际关系逻辑的。这种荒诞、变形的艺术构思和写实的叙述方法的结合,具有强烈的象征意味,使作品荒诞得令人震惊,同时又使人信服。

10.作者在《促织》一文中批判了什么

提示:(1)他批判了造成民不堪命的社会根源。成名入邑庠、发大财,官员们得奖赏、获升迁,完全取决于皇帝的偶一欢喜。这是何等的荒诞!

(2)由上而下的众多的贪官污吏构成了一个庞大的官僚系统,给人民带来了深重的苦难。作者批判的矛头直指整套封建官僚体系。

(3)作者还把批判的矛头指向整个社会的价值取向。在这样一个黑白颠倒、弱肉强食的社会环境里,善良、质朴是不为人称道的一种品质,而自私、奸诈、凶恶成了人们竞相学习的“生存品质”。那些具备美好品德——质朴的人们如何守护自己人性的一方净土呢

思维提升

比较鉴赏

1.根据对“异化”的理解,结合课文,完成下表。

提示:

课文 《促织》 《变形记》(节选)

人物 成名的 儿子 成名家人 的状态 格里高尔 格里高尔家

人的态度

异化前 贪玩好奇、无忧无虑 惊讶、痛苦 为了家人的生活,在工作中疲于奔命 呵护

异化后 灵巧的蟋蟀,只有虫性 一派和谐 丑陋的甲壳虫,仍拥有人性和情感 漠视他,嫌弃他,殴打他,以他为耻

故事 结局 恢复理智,返回肉身,同享荣华富贵 在家人的厌恶和自身的绝望中孤独地死去

2.《促织》、《变形记》(节选)有很多不同,请分析它们有哪些区别。

提示:①人物在异化行为上具有主动和被动的差异。在《变形记》(节选)中,格里高尔的异化,是在毫无预兆、没有丝毫心理准备的情况下的一场强制被动变形。对他来说,突如其来的变形使他没有任何反抗的机会,无奈之下,他只能选择被动接受。《促织》虽然不能从文本中直接看出成名的孩子是主动还是被动变形的,但通过分析,便可以得知孩子的变形是主动的。成名的孩子本该处在天真无邪、无忧无虑的年纪,可他所处的时代让他承受了太多他这个年龄不该承受的东西,年幼的孩子选择跳井来弥补自己的过错。后来他的魂魄变成一只促织来供统治者赏玩,家庭的命运从此改变,既使家庭避免了陷入灾难,又让本来贫困的家庭变得富裕,有了金钱和地位。

②两部作品体现出的亲情的异化程度不同。在《变形记》(节选)中,格里高尔始终把家人放在第一位,无论变形与否,他一心一意地爱着自己的父母和妹妹。在自身突然变形为甲壳虫的情况下,他首先忧虑的不是自己身体的变化,而是上班会不会迟到的问题,因为他深知自己对家人的责任,他不能失去工作。可见他对家人的亲情是真挚与发自肺腑的。可是当他变成甲壳虫,不能挣钱维持家计时,他不但失去了曾经的地位与尊严,连继续活下去的机会与权利也一并失去。他遭到父亲的驱逐、妹妹的厌弃,家人把他视为累赘。家庭成员之间本该充满温暖与关爱,可是格里高尔由于失去了利用价值,最终被家人无情地抛弃。由此可见,在机器生产和生存竞争激烈的资本主义社会,亲情也被无情地异化为赤裸裸的功利主义。

在《促织》中,蒲松龄没有花太多笔墨对成名的妻子和儿子进行描写,但是并不妨碍其表现亲情之爱。小说中,成名的生活跌宕起伏,为了促织他遭遇了许多不幸,身心俱疲,但是全家人的感情紧紧地连在一起,随着事件的发展,同喜同忧。在成名遇到困难、心情低落时,其妻不离不弃,帮他出谋划策寻找解决问题的途径;成子在跳井之后灵魂幻化成促织,为的是解决家庭的危机。可见《促织》中人物之间的亲情是浓厚且真切的,与《变形记》(节选)中的亲情截然不同。

整合建构

促 织

思路整合

主旨归纳

《促织》是《聊斋志异》中一篇具有深刻社会意义的小说。它通过描写主人公成名因被迫缴纳促织而备受摧残、几乎家破人亡的命运,反映了统治者荒淫无道,巡抚、县令、胥吏横征暴敛的罪恶现实,寄托了对受尽迫害的下层群众的深切同情。

变形记(节选)

思路整合

主旨归纳

本文通过描写格里高尔变成甲壳虫后遭人抛弃的遭遇,揭示了当时社会生活中人的异化、亲情的冷漠、人性的扭曲,从而揭露了在资本主义社会机器生产和生存竞争的高压下,在金钱和私利面前,人性被摧残的悲惨状况。

主题阅读 群文拓展

荒诞背后的异化与悲凉

蒲松龄借《促织》展现了封建社会的黑暗现实。《变形记》从某种程度上看,有卡夫卡自己的影子,同时又是那个时代资本主义社会的精神写照。从小促织到大甲壳虫,变化的是形体,不变的是背后的悲凉。从蒲松龄到卡夫卡,变化的是时代,不变的是对人性的探寻。

文本阅读

苦 恼

契诃夫

我向谁去诉说我的悲伤

大片的湿雪绕着刚点亮的街灯懒洋洋地飘飞,落在房顶、马背、肩膀、帽子上。车夫姚纳周身雪白,像是一个幽灵。他在赶车座位上坐着,一动也不动,身子往前伛着,伛到了活人的身子所能伛到的最大限度。即使有一个大雪堆倒在他的身上,仿佛他也会觉得不必把身上的雪抖掉似的……他那匹小马也是一身白,也是一动都不动。

“赶车的,到维堡区去!”姚纳听见了喊声,“赶车的!”

姚纳猛地哆嗦一下,从粘着雪花的睫毛里望出去,看见一个军人,穿一件带风帽的军大衣。

“到维堡区去!”军人又喊了一遍。

为了表示同意,姚纳就抖动一下缰绳,于是从马背上和他肩膀上就有大片的雪撒下来。

姚纳回过头去瞧着乘客,努动他的嘴唇……他分明想要说话,然而从他的喉咙里却没有吐出一个字来,只发出咝咝的声音。

“什么 ”军人问。

姚纳撇着嘴苦笑一下,嗓子眼用一下劲,这才沙哑地说出口:“老爷,那个,我的儿子……这个星期死了。”

“哦!……他是害什么病死的 ”

姚纳掉转整个身子朝着乘客说:“谁知道呢!多半是得了热病吧……他在医院里躺了三天就死了……”

“赶你的车吧……”乘客说,“照这样走下去,明天也到不了。快点走!”

车夫就又伸长脖子,用一种稳重的优雅姿势挥动他的鞭子。后来他有好几次回过头去看他的乘客,可是乘客闭上眼睛,分明不愿意再听了。他把乘客拉到维堡区以后,就把雪橇赶到一家饭馆旁边停下来,坐在赶车座位上又不动了……湿雪又把他和他的瘦马涂得满身是白。一个钟头过去,又一个钟头过去了……

人行道上有三个年轻人路过,其中两个人又高又瘦,第三个却矮而驼背。

“赶车的,到警察桥去!”那个驼背的年轻人用破锣般的声音说,“一共三个人……二十戈比!”

二十戈比的价钱是不公道的,然而他顾不上讲价了……如今在他都是一样,只要有乘客就行。

“好,走吧!”驼背的年轻人用破锣般的嗓音说,“快点跑!”

姚纳感到他背后驼背的年轻人扭动的身子和颤动的声音。他听见那些骂他的话,看到这几个人,孤单的感觉就逐渐从他的胸中消散了。姚纳不住地回过头去看他们。正好他们的谈话短暂地停顿一下,他就再次回过头去,嘟嘟哝哝说:

“我的……那个……我的儿子这个星期死了!”

“大家都要死的……”驼背的年轻人叹口气说,“得了,你赶车吧!”姚纳回转身,想讲一讲他儿子是怎样死的,可是这时候驼背的年轻人轻松地呼出一口气,声明说,谢天谢地,他们终于到了。姚纳收下二十戈比以后,久久地看着那几个人的背影。后来他们走进一个黑暗的大门口,不见了。他又孤身一人,寂寞又向他侵袭过来……他的苦恼刚淡忘了不久,如今重又出现,更有力地撕扯他的胸膛。姚纳的眼睛不安而痛苦地打量街道两旁川流不息的人群:在这成千上万的人当中有没有一个人愿意听他倾诉衷曲呢 然而人群奔走不停,谁都没有注意到他,更没有注意到他的苦恼……那种苦恼是广大无垠的。如果姚纳的胸膛裂开,那种苦恼滚滚地涌出来,那它仿佛就会淹没全世界,可是话虽如此,它却是人们看不见的。这种苦恼竟包藏在这么一个渺小的躯壳里,就连白天打着火把也看不见……

大约过了一个半钟头,姚纳已经在一个肮脏的大火炉旁边坐着了。炉台上,地板上,长凳上,人们鼾声四起。姚纳瞧着那些睡熟的人,后悔不该这么早就回来……

“连买燕麦的钱都还没挣到呢。”他想,“这就是我会这么苦恼的缘故了。一个人要是会料理自己的事……让自己吃得饱饱的,自己的马也吃得饱饱的,那他就会永远心平气和……”

墙角上有一个年轻的车夫站起来,带着睡意,往水桶那边走去。

“你是想喝水吧 ”姚纳问。

“是啊,想喝水!”

“那就痛痛快快地喝吧……我呢,老弟,我的儿子死了……”

姚纳看一下他的话产生了什么影响,可是一点影响也没看见。那个青年人盖好被子,连头蒙上,睡着了。如同那个青年人渴望喝水一样,他渴望说话,他的儿子去世快满一个星期了,他却至今还没有跟任何人好好地谈一下这件事……应当有条有理、详详细细地讲一讲才是……应当讲一讲他的儿子怎样生病,怎样痛苦,临终说过些什么话,怎样死掉……是啊,他现在可以讲的还会少吗 听的人应当惊叫,叹息,掉泪……

“去看一看马吧。”姚纳想。

他穿上衣服,走到马房里。他想起燕麦、草料、天气……关于他的儿子,他独自一人的时候是不能想的……跟别人谈一谈倒还可以;至于想他,描摹他的模样,那太可怕,他受不了……

“你在吃草吗 ”姚纳问他的马说,“好,吃吧……既然买燕麦的钱没有挣到,那咱们就吃草好了……是啊……我已经太老,不能赶车了……该由我的儿子来赶车才对,我不行了……他才是个地道的马车夫……只要他活着就好了……”

姚纳沉默了一忽儿,继续说:“就是这样嘛,我的小母马……库兹玛不在了……他去世了……他无缘无故死了……比方说,你现在有个小驹子,你就是这个小驹子的亲娘……忽然,比方说,这个小驹子去世了……你不是要伤心吗 ”

那匹瘦马嚼着草料,听着,向它主人的手上呵气。

姚纳讲得入了迷,就把他心里的话统统对它讲了……

(有删改)

阅读思考

《苦恼》与教材中《促织》、《变形记》(节选)两文均设置了“荒诞”情节,请根据相关信息填写下表。

篇目 “荒诞”情节 艺术效果

《促织》 (1) 推动情节,凸显主题

《变形记》(节选) 格里高尔变为甲壳虫 象征隐喻,揭示主旨

《苦恼》 (2) (3)

参考答案:(1)成名儿子魂化促织

(2)瘦马倾听姚纳倾诉

(3)对比反衬,深化主旨

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])