5 《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍人之心课件(共106张PPT)部编版选择性必修市上册

文档属性

| 名称 | 5 《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍人之心课件(共106张PPT)部编版选择性必修市上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 13:03:36 | ||

图片预览

文档简介

(共106张PPT)

第二单元

5 《论语》十二章 大学之道

人皆有不忍人之心

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

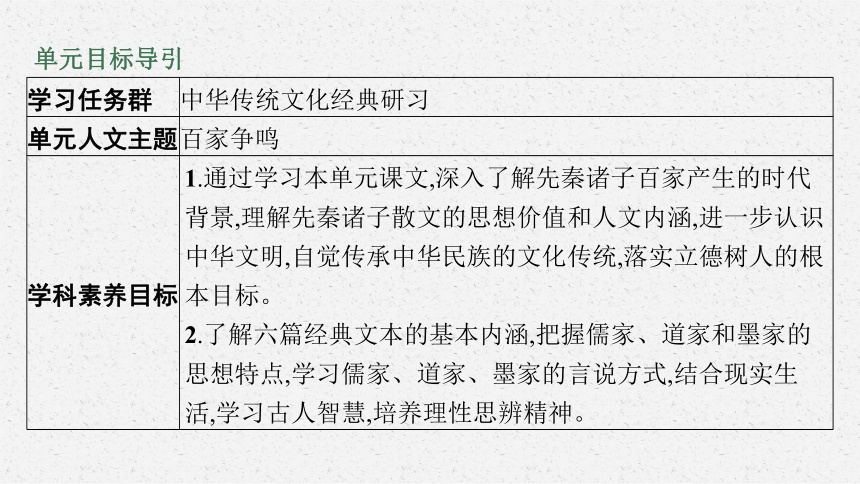

单元目标导引

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文主题 百家争鸣

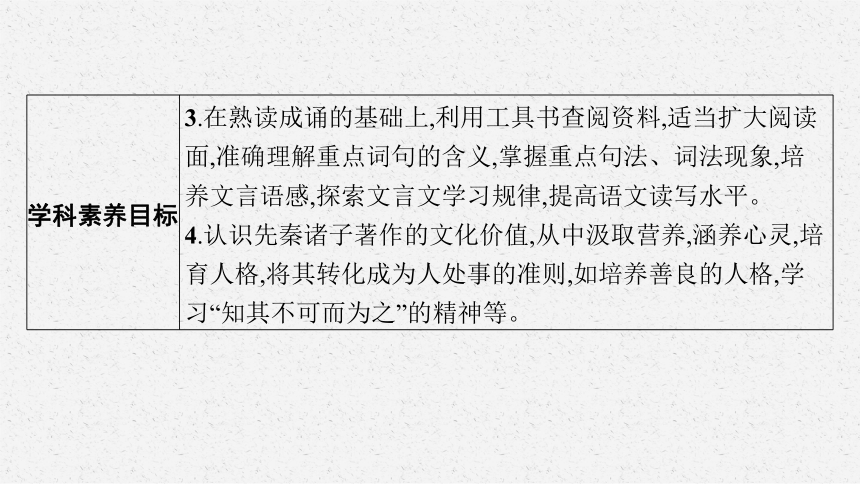

学科素养目标 1.通过学习本单元课文,深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解先秦诸子散文的思想价值和人文内涵,进一步认识中华文明,自觉传承中华民族的文化传统,落实立德树人的根本目标。

2.了解六篇经典文本的基本内涵,把握儒家、道家和墨家的思想特点,学习儒家、道家、墨家的言说方式,结合现实生

活,学习古人智慧,培养理性思辨精神。

学科素养目标 3.在熟读成诵的基础上,利用工具书查阅资料,适当扩大阅读面,准确理解重点词句的含义,掌握重点句法、词法现象,培养文言语感,探索文言文学习规律,提高语文读写水平。

4.认识先秦诸子著作的文化价值,从中汲取营养,涵养心灵,培育人格,将其转化成为人处事的准则,如培养善良的人格,学习“知其不可而为之”的精神等。

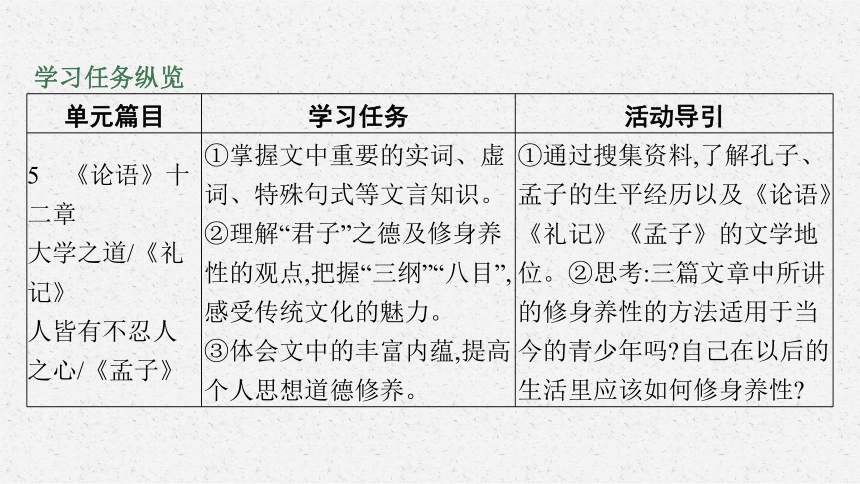

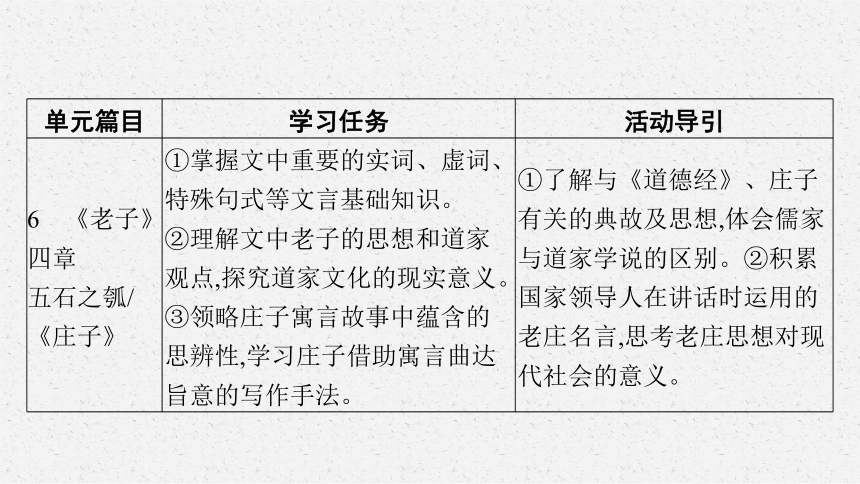

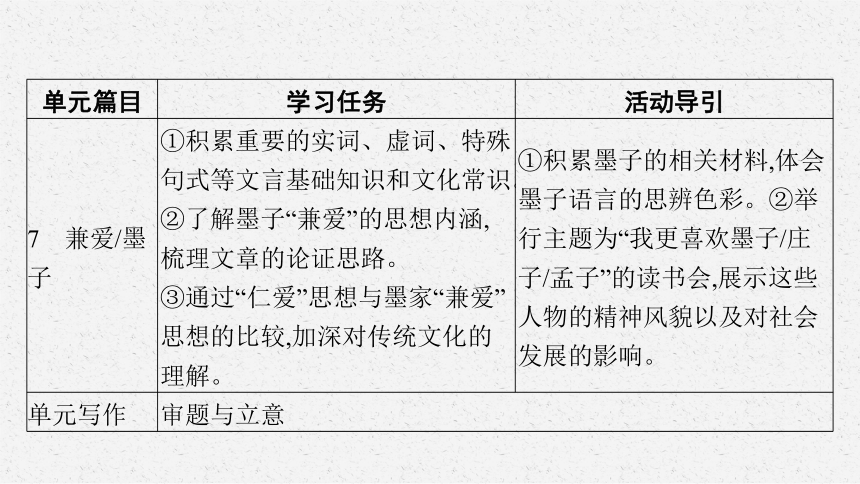

学习任务纵览

单元篇目 学习任务 活动导引

5 《论语》十二章 大学之道/《礼记》 人皆有不忍人之心/《孟子》 ①掌握文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言知识。 ②理解“君子”之德及修身养性的观点,把握“三纲”“八目”,感受传统文化的魅力。 ③体会文中的丰富内蕴,提高个人思想道德修养。 ①通过搜集资料,了解孔子、孟子的生平经历以及《论语》《礼记》《孟子》的文学地位。②思考:三篇文章中所讲的修身养性的方法适用于当今的青少年吗 自己在以后的生活里应该如何修身养性

单元篇目 学习任务 活动导引

6 《老子》四章 五石之瓠/《庄子》 ①掌握文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。 ②理解文中老子的思想和道家观点,探究道家文化的现实意义。 ③领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,学习庄子借助寓言曲达旨意的写作手法。 ①了解与《道德经》、庄子有关的典故及思想,体会儒家与道家学说的区别。②积累国家领导人在讲话时运用的老庄名言,思考老庄思想对现代社会的意义。

单元篇目 学习任务 活动导引

7 兼爱/墨子 ①积累重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识和文化常识。 ②了解墨子“兼爱”的思想内涵,梳理文章的论证思路。 ③通过“仁爱”思想与墨家“兼爱”思想的比较,加深对传统文化的理解。 ①积累墨子的相关材料,体会墨子语言的思辨色彩。②举行主题为“我更喜欢墨子/庄子/孟子”的读书会,展示这些人物的精神风貌以及对社会发展的影响。

单元写作 审题与立意

自主预习 积累梳理

《论语》十二章

赵普再相,人言普山东人,所读者止《论语》……太宗尝以此语问普,普略不隐,对曰:“臣平生所知,诚不出此。昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

——罗大经《鹤林玉露》

作者简介

资源助读

大成至圣先师——孔子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。相传孔子有弟子三千,贤弟子七十二人。孔子晚年致力于古文献整理,修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》。

其思想核心是“仁”。其学说对中国乃至世界都有极

深远的影响,孔子也位于“世界十大文化名人”之列。

作品背景

孔子所处的时代是春秋末期,原有的政治规则和伦理道德逐渐被颠覆,礼崩乐坏,诸侯割据,互相征伐,周王得不到重视。孔子对社会的动荡深感忧虑,希望借助周朝原有的礼仪,重新建立统治秩序,所以他强调“君君,臣臣,父父,子子”。同时他反对暴政,强调“仁者爱人”,要求各人以自我克制和礼让的态度调和社会矛盾。孔子见自己的抱负难以施展,被迫离开鲁国,与弟子们周游宋、卫、陈、蔡、齐等国,开始了十四年颠沛流离的生活。其间他们常遭困厄,其学说在各国都不受重视。最后孔子只得返回鲁国,专心整理修订文献,教授弟子。

《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书。

相关常识

语 录 体

语录体是中国古代散文的一种体式,它常用于弟子记录导师的言行。因其偏重于只言片语的记录,短小简约,不重文采,不讲求篇章结构,也不讲求段落、内容间的联系,不能构成单篇的、形式完整的篇章,故称之为语录体。

先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》与宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。其中《论语》简明深刻,语约义丰,往往在一两句话里包含丰富的人生哲理和人生经验,在后世流传甚广,有些内容成为人们常用的成语、警句和格言。

知识梳理

1.读准字音

2.辨识通假

者不惑

“知”同“ ”,意义: 。

yì

pì

kuì

bīn

智

智慧

3.一词多义

代词,代指“行仁德”

副词,表揣测语气,可译为“大概”

副词,还是

连词,表并列关系,并且

连词,表假设,如果

连词,表顺承关系,就

连词,表顺承关系

名词,道路

动词,取道

名词,方法,途径

名词,治国之道,好的政治主张和措施

动词,讲述

4.词类活用

形容词作动词,匡正、端正

名词作状语,在早上,在晚上

形容词作名词,贤人

名词作动词,对待礼

名词作动词,对待乐

名词作动词,提高人际交往能力

名词作动词,侍奉

5.古今异义

(1)譬如

古义: 。

今义: 。

(2) 何莫学夫《诗》

古义: 。

今义: 。

填平洼地

平坦的地方

老师对学生的称呼

男孩子或表示轻蔑的称呼

6.文言句式

(1)敏于事而慎于言

(2)见贤思齐焉,见不贤而内自省也

状语后置句,正常语序为“于事敏而于言慎”

宾语前置句,正常语序为“见贤思齐焉,见不贤而内省自也”

7.文化常识

曾子:名参,字子舆,春秋末期鲁国南武城人,是孔子的弟子。他以孝著称,提出了“吾日三省吾身”的修养方法。

子贡:姓端木,名赐,春秋末期卫国人,孔子的弟子,有“君子爱财,取之有道”之风,为后世商界所推崇。“端木遗风”指子贡遗留下来的诚信经商的风气。

《诗》:《诗经》,又称作“诗三百”。汉武帝时期,以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为“五经”,故改称《诗经》。

颜渊:名回,字子渊,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。他贫居陋巷,箪食瓢饮,不改其乐。

文白对译

大学之道

《礼记》是部儒学杂编。几千年来,对中华民族意识形态影响最大的书是儒家的书,从所起作用的大小来估计,《礼记》仅次于《论语》,比肩于《孟子》,而远远超过《荀子》。

——清末翰林学士王文锦

作者简介

资源助读

小戴——戴圣

戴圣,字次君,西汉经学家,今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,西汉梁人。戴圣与叔父戴德同学《礼》于后苍。宣帝时被立为博士,参与石渠阁议,编成《小戴礼记》,即今本《礼记》。

作品背景

春秋战国时期,由于西周宗法制度的日趋瓦解和礼乐制度的逐步崩坏,“刑不上大夫,礼不下庶人”的文化垄断发生了改变,一批旧贵族由于战乱和亡国等原因,其身份由贵族转变成士民和庶人,其所掌握的贵族文化也随之流传到民间。在这种情况下,原先在贵族社会中广为流传的“礼”(主要是维持家庭成员关系的各种礼节)逐渐下移并为普通家庭所接受。这便是当时的社会现实。

相关常识

各科论文丛集——《礼记》

《礼记》,亦称《小戴礼记》或《小戴记》,是一部以儒家礼论为主的论文汇编。相传为孔子弟子及其再传、三传弟子所记,由西汉戴圣编纂而成,共四十九篇,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。《礼记》内容驳杂,其篇目编次也无义例。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》的可读性提高。

朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”。自宋以后,《大学》成为科举考试科目的钦定科目。

知识梳理

1.读准字音

shù

yī

2.一词多义

动词,知道

名词,知识

名词,同“智”,智慧

动词,了解

动词,使真诚

名词,诚心

副词,确实、实在

动词,处事合宜

动词,具备

形容词,正确、合适

动词,修养

动词,修建

形容词,长

形容词,高

3.词类活用

形容词活用为动词,彰明

形容词活用为动词,接近

形容词的使动用法,使……整齐有序

形容词的使动用法,使……端正

形容词的使动用法,使……真诚

名词活用为动词,推究

文白对译

人皆有不忍人之心

孟子所谓性善者,谓人人之性皆有善也,非谓人人之性,皆纯乎善也。常人之性,皆有善;恶人之性,仍有善而不纯乎恶。

——清代学者陈澧

作者简介

资源助读

亚圣——孟子

孟子(约前372—前289),名轲,邹国(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩,逻辑严密。在人性问题上,孟子提出了“性善论”。

作品背景

孟子所处的时期,各诸侯国对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

相关常识

四书五经

“四书五经”是“四书”与“五经”的合称。在中国传统文化的诸多文学作品中,“四书五经”占据着相当重要的位置。“四书五经”翔实地记载了我国早期思想文化发展史上政治、军事、外交、文化等各个方面的史实资料以及孔孟等思想家的重要思想。“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

知识梳理

1.读准字音

rú

chù tì

cè

nà

yāo

wù

2.辨识通假

(1)非所以 交于孺子之父母也

“内”同“ ”,意义: 。

(2)若火之始

“然”同“ ”,意义: 。

纳

结交

燃

燃烧

3.一词多义

动词,推让

名词,借口,理由

动词,告别

结构助词,的

人称代词,它

主谓之间,取消句子的独立性

定语后置的标志

宾语前置的标志

指示代词,这样

形容词,对,正确

连词,表转折,但是

形容词词尾,……的样子

通假字,同“燃”,燃烧

副词,好像

形容词,相当

人称代词,你

4.词类活用

有是四端而自谓不能者,自 者也

贼: 。

名词作动词,伤害

5.文言句式

(1)无恻隐之心,非人也

(2)恻隐之心,仁之端也

(3)非所以内交于孺子之父母也

判断句,“非”表示否定判断

判断句,“也”表示判断

状语后置句,正常语序为“非所以于孺子之父母内交也”

6.文化常识

先王:古代帝王,一般特指历史上尧、舜、禹、汤、文、武几个有名的帝王。

孺子:儿童,幼儿。

文白对译

解读首先提出“人皆有不忍人之心”的观点,指出“以不忍人之心行不忍人之政”,治理天下就很容易了;然后举例论证“人皆有不忍人之心”的观点;最后阐述人要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,扩充它们,就足以安定天下。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——概括文章的思想内容

[情境导入] 《论语》集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等思想;《大学之道》论说了“三纲”“八目”的体系,理解“三纲”“八目”的具体所指及内在联系;《人皆有不忍人之心》提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

1.老子曰:“夫礼者,忠信之薄,而乱之首。”道家后起,力反儒家之言礼。老子对于“礼”的理解与孔子的思想有何不同 请结合“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”谈谈你的理解。

点拨 老子这句话的意思是说礼是忠信不足的产物,是产生祸乱的主要根源。老子认为“礼”是外在,是虚浮的;道家讲究实用,追求朴素。孔子所讲的“礼”,是以道德仁义为背景的礼。孔子言礼,重在礼之本,礼之本即仁。孔子言礼必兼言乐,礼主敬,乐主和。礼不兼乐,偏近于拘束;乐不兼礼,偏近于流放。二者兼容,才可恰到好处。礼乐必依凭于器具与动作,这都是表达在外者。人心之仁,则蕴蓄在内。若无内心之仁,礼乐都将失其意义。故仁与礼乐,一内一外,相辅相成。

2.孔子为什么要求学生学习《诗经》

点拨 孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,他不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教导弟子要学习《诗经》。在这里,孔子再次向弟子提出学习《诗经》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。”学习《诗经》有助于培养人们的各种能力和精神。在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟兽草木之名”是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学习《诗经》。

3.你是如何理解“大学之道”之中的“大学”的

点拨 所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。按照朱熹的说法,古人入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;古人入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。很明显,“大学”和“小学”阶段的任务是不同的。“小学”学习的内容更多的是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则重在道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

4.“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,其中的“道”,你是如何理解的

点拨 这个“道”就是“根本原则”的意思。大学之道,就是穷理、正心、修身、治人的根本原则。

5. 《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“八目”的具体内容是什么

点拨 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

6.孟子强调人性本善,提出了“性善论”。“性善论”在《人皆有不忍人之心》中具体表现在哪些方面呢

点拨 “性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

7.联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

点拨 “不忍人之心”即“不狠心对待别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会。在现实生活中迷失的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

研读任务二 以古思今有深意——领悟文章的人生哲理

[情境导入] 《论语》影响着全社会的思维结构,影响遍及中华民族的每一个方面,包括政治、经济、文化等;《大学之道》铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在我们身上发挥着潜移默化的作用;《孟子》十分注意人格修养,对于中国历代优秀知识分子的性格塑造起到了关键作用。

8.在《<论语>十二章》中,孔子论及了“文”与“质”的关系,我们应该如何理解“文”与“质”的关系

点拨 孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。“文”与“质”的关系,即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会像个“酸秀才”“书呆子”,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不迷失本性,只有这样,才能够算是真正的君子。

9.《论语·学而》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”的修养方法。结合自身的生活体验,谈谈你对“自省”的理解,以及如何做到“自省”。

点拨 “自省”是修养方法之一。不断地反省自己,从多方面考虑自身的缺点与不足,又以别人的过失为鉴,不重蹈覆辙,这是一种理性主义的态度,在今天仍不失为精辟之见。

在人的一生中,重要的不是你能作出什么伟大功业,而是能战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造自己的人格。而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如“慎独”和曾子的“三省吾身”,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里

提出的方法则是由外而内,“见贤思齐焉”实际上就是取别人之长补自己之短,以正面形象作指引;“见不贤而内自省也”是以反面教材为镜,不失为提高自我修养的捷径。这样做避免了独坐枯思可能带来的疲倦和迷茫,从而使自省变得生动起来。人有缺点或者过失不可怕,可怕的是对自身错误不自知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。

10.当代某些自由主义者曾攻击过孔子的“己所不欲,勿施于人”,他们将这条道德规则进行反推,得出“己所欲,施于人”的观点,认为这样的做法可能妨碍他人的自由,违背他人的意愿。你如何看待孔子说的“恕”与“己所不欲,勿施于人” 这些规则是否妨碍他人的自由

点拨 儒家讲究对己则严、待人则宽。限制性的纪律和规则主要是求诸己,要求君子自身,而非求诸人;“恕”的含义是在对待己、对待有权力的贵族君子当严,而对待普通人当宽。既然是“恕”,那不论他人愿不愿意,只要不是其职责范围内的,我们都应当宽恕。

“己所不欲,勿施于人”里自然包含了“人所不欲,勿施于人”的要义。而“己所欲,必施于人”和“人所不欲,也施于人”是违背“恕”的。孔子的说法并不保证人的“欲”,但尽量避免人的“不欲”。“欲”是无穷的,无法保证,但“不欲”往往是人维护自己情感和利益的最低要求。避免“不欲”,恰恰体现了对自由的尊重。

11.《大学之道》阐述了什么道理 具有怎样的意义和作用

点拨 本文第一段阐明“大学之道”在于“明明德”“亲民”“止于至善”,从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。这告诉人们每件事都有本末始终,要知道事物发展的规律。第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

本文深刻地体现了儒家学派的思想,打通了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想对以后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

研读任务三 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] 《论语》的主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远;《大学之道》运用正反相成的推演逻辑,具有逻辑性,《孟子》具备散文的典型特征,并且逻辑严密,富有气势和感染力。

点拨 ①比喻说理,形象生动。例如第八章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受。

②人物对话,栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。如“颜渊问仁”,孔子给予回答,接着颜渊又问具体表现是什么,最后表示要坚决执行。通过对话,一个善于思考、领悟,又坚决践行的弟子形象呈现在读者面前。

③哲学思辨,充满智慧。文章节选了孔子的许多带有哲学思辨意味的名句,例如“君子喻于义,小人喻于利”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”“朝闻道,夕死可矣”,这些语句给人以启示,表现了孔子非凡的智慧。

12.有人评价《论语》的语言简约而含义深远,请你结合本文内容简要分析。

13.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》散文的语言特点。

点拨 《人皆有不忍人之心》表现了《孟子》散文气势充沛、感情强烈、喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

①语言气势雄健。李泽厚说,孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它在逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的气势。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,不仅气势上得到了提升,而且其所要表达的“性善论”基本思想也清晰明了,使人印象深刻。

②善譬巧喻。孟子的比喻易而生动有趣。他往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟允当,一语中的,从而引起读者的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,孟子用了比喻的手法,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),将“扩而充之”的意义深入浅出地进行阐述。

思维提升

比较鉴赏

比较阅读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,这三篇课文在论述道理时表现出哪些相似的特点 又各有哪些独特的风格

点拨 (1)相似特点:①言简义丰,条理清晰。这三篇课文语言逻辑性强,充满智慧。②善于运用修辞。《<论语>十二章》以比喻说理,形象生动。例如第8章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受;《大学之道》运用排比等手法,论证力强。《人皆有不忍人之心》运用比喻、排比手法,使抽象的道理变得通俗易懂,语言有气势,感情强烈。

(2)独特风格:①《<论语>十二章》中人物对话栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。②《大学之道》论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。③《人皆有不忍人之心》采用举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

整合建构

《论语》十二章

思路整合

文章主旨

本课所选内容,在仁、义、礼等儒家思想核心概念的基础上,阐述了孔子关于“君子”之德及修身养性的基本观点,在思想道德修养、读书育人、为人处世等方面为我们提供了很好的借鉴。

大学之道

思路整合

文章主旨

《大学之道》提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系,两者层次分明、逻辑严密。文章告诉人们,只有通过格物致知,摆脱外在诱惑、困扰,真心诚意地培养高尚的情操,才能够使自己的精神境界得以提高,进而使自己家族中的各种关系符合人伦道德,并最终完成为国建功立业、使天下太平的伟大理想。

人皆有不忍人之心

思路整合

文章主旨

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人,只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高完善自己。

课外拓展 比较阅读

孔孟的家国情怀

阅读思考

1.下列文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.于是乃相与发/徒役围孔子/于野不得行/绝粮/从者病莫能兴/孔子讲诵/弦歌不衰

B.于是乃相与发徒役围孔子于野/不得行/绝粮/从者病/莫能兴/孔子讲诵弦歌不衰

C.于是乃相与发/徒役围孔子/于野不得/行绝粮/从者病莫能兴/孔子讲诵/弦歌不衰

D.于是乃相与发徒役/围孔子于野不得/行绝粮/从者病/莫能兴/孔子讲诵弦歌不衰

答案 B

解析 “发”是动词,意思是“派遣”,宾语是“徒役”,动宾之间不能断开,排除A、C两项;“围孔子于野”是状语后置句,“于野”是后置状语,状语后断开,排除D项。

2.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.人牧,指在牧区中放牧并以此为生的人。

B.仲尼,是我国春秋时期著名思想家孔子的字,因排行第二,故名仲尼。

C.颜回,字子渊,春秋末期鲁国思想家,孔门七十二贤之一。

D.接舆,春秋时代楚国隐士,因不满时政,剪发佯狂不仕,故称楚狂接舆。也有人说是楚国贤人,为了避世而装疯。

答案 A

解析 A项,“人牧,指在牧区中放牧并以此为生的人”错误,“人牧”,即人君,古代指统治百姓的国君。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.孔子陷入困境,颇有感慨,弟子颜回认为老师的学说极为博大,天下没有人采纳,是很遗憾的事,但这更能显出君子的本色。

B.接舆唱着歌从孔子的车前经过,其所唱之歌将孔子喻为凤而讽之,孔子想找他说话,他却不给孔子机会。

C.《孟子·梁惠王上》一章以孟子见过梁襄王之后,向人转述他与梁襄王对答的情况,表现了孟子主张“仁政”“王道”的一贯思想。

D.孟子采用寓言说理,用枯苗得到充沛的雨水而浡然复兴来说明人君不嗜杀,百姓就争相归附的道理。

答案 A

解析 A项中“是很遗憾的事”错误,从文本一来看,颜回认为,因为老师学说极为博大,所以天下没有人采纳它,对此并没有表示遗憾。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凤兮凤兮,何德之衰!往者不可谏兮,来者犹可追也!

(2)诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之

凤凰啊,凤凰啊,你的美德为什么这样不景气!过去的事情不可挽回,将来的前景还可追上!

果真如此,老百姓归顺他,就像水往低处流,那盛大的水势谁能阻挡得住

5.孔子、孟子是中国古代儒家的创始人和主要代表人物,他们的思想理论道尽人生哲理,饱含聪明智慧。请分析两则文本中他们的特点。

提示 文本一反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极的入世思想,体现出一种可贵的忧患意识和历史责任感。

文本二表现的是孟子的仁政思想,他劝诫统治者残暴的统治会失掉民心;如果实行仁政,则民心归附,就能以此统一天下。

参考译文 文本一 孔子迁居到蔡国三年,楚国就派人去聘请孔子。陈国和蔡国的大夫商议说:“孔子贤能,现在长久地居住在陈、蔡之间,众位大夫所采用的措施行为都不合仲尼的主张。如今楚国是个大国,前来聘请孔子。孔子被楚国任用,那么陈国、蔡国掌权的大夫就危险了。”于是他们双方发动服劳役的人在野外把孔子围困起来。孔子不能行动,断绝了粮食。随从人员都饿病了,没有一人能起来。孔子讲诵诗、弹琴唱歌不停止。

颜回进来见孔子。孔子说:“回啊,我的主张错了吗 我为何落到这种地步 ”颜回说:“先生的主张太伟大了,所以天下人没有能够接受您的。您的主张不去推广张扬,这是我们的耻辱。您的主张已经大肆推广张扬而不被世人接受,这是拥有国家的人的耻辱。您的主张不被接受那又有什么伤害呢 不被接受然后才显现出君子的英明!”孔子高兴地笑了,说:“这才对啊,颜氏小子!”

楚国人接舆假装疯癫唱着歌从孔子车前经过,说:“凤凰啊,凤凰啊,你的美德为什么这样不景气!过去的事情不可挽回,将来的前景还可追上!算了吧,算了吧!现在从政的人下场危险啊!”孔子下车,想和他交谈。接舆快步离开了,孔子没能和他交谈。

文本二 孟子见梁襄王,出来告诉别人说:“远远望去,不像君王,接近他,看不出威严。他猛然问我:‘天下要怎样才能安定 ’我答道:‘天下统一就会安定。’‘谁能统一天下 ’我答道:‘不喜欢杀人的君王就能统一天下。’‘谁能追随他 ’我答道:‘天下人没有不追随他的。王知道禾苗的情况吗 七八月之间天旱,禾苗就枯槁了。这时天上聚起乌云,爽快地下一阵雨,禾苗就又旺盛地生长起来了。像这样,谁能阻挡得住 当今天下的统治者,没有不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的,天下的老百姓就都伸长了脖子盼望他了。果真如此,老百姓归顺他,就像水往低处流,那盛大的水势谁能阻挡得住 ’”

本课结束

第二单元

5 《论语》十二章 大学之道

人皆有不忍人之心

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

单元目标导引

学习任务群 中华传统文化经典研习

单元人文主题 百家争鸣

学科素养目标 1.通过学习本单元课文,深入了解先秦诸子百家产生的时代背景,理解先秦诸子散文的思想价值和人文内涵,进一步认识中华文明,自觉传承中华民族的文化传统,落实立德树人的根本目标。

2.了解六篇经典文本的基本内涵,把握儒家、道家和墨家的思想特点,学习儒家、道家、墨家的言说方式,结合现实生

活,学习古人智慧,培养理性思辨精神。

学科素养目标 3.在熟读成诵的基础上,利用工具书查阅资料,适当扩大阅读面,准确理解重点词句的含义,掌握重点句法、词法现象,培养文言语感,探索文言文学习规律,提高语文读写水平。

4.认识先秦诸子著作的文化价值,从中汲取营养,涵养心灵,培育人格,将其转化成为人处事的准则,如培养善良的人格,学习“知其不可而为之”的精神等。

学习任务纵览

单元篇目 学习任务 活动导引

5 《论语》十二章 大学之道/《礼记》 人皆有不忍人之心/《孟子》 ①掌握文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言知识。 ②理解“君子”之德及修身养性的观点,把握“三纲”“八目”,感受传统文化的魅力。 ③体会文中的丰富内蕴,提高个人思想道德修养。 ①通过搜集资料,了解孔子、孟子的生平经历以及《论语》《礼记》《孟子》的文学地位。②思考:三篇文章中所讲的修身养性的方法适用于当今的青少年吗 自己在以后的生活里应该如何修身养性

单元篇目 学习任务 活动导引

6 《老子》四章 五石之瓠/《庄子》 ①掌握文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。 ②理解文中老子的思想和道家观点,探究道家文化的现实意义。 ③领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,学习庄子借助寓言曲达旨意的写作手法。 ①了解与《道德经》、庄子有关的典故及思想,体会儒家与道家学说的区别。②积累国家领导人在讲话时运用的老庄名言,思考老庄思想对现代社会的意义。

单元篇目 学习任务 活动导引

7 兼爱/墨子 ①积累重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识和文化常识。 ②了解墨子“兼爱”的思想内涵,梳理文章的论证思路。 ③通过“仁爱”思想与墨家“兼爱”思想的比较,加深对传统文化的理解。 ①积累墨子的相关材料,体会墨子语言的思辨色彩。②举行主题为“我更喜欢墨子/庄子/孟子”的读书会,展示这些人物的精神风貌以及对社会发展的影响。

单元写作 审题与立意

自主预习 积累梳理

《论语》十二章

赵普再相,人言普山东人,所读者止《论语》……太宗尝以此语问普,普略不隐,对曰:“臣平生所知,诚不出此。昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

——罗大经《鹤林玉露》

作者简介

资源助读

大成至圣先师——孔子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。相传孔子有弟子三千,贤弟子七十二人。孔子晚年致力于古文献整理,修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》。

其思想核心是“仁”。其学说对中国乃至世界都有极

深远的影响,孔子也位于“世界十大文化名人”之列。

作品背景

孔子所处的时代是春秋末期,原有的政治规则和伦理道德逐渐被颠覆,礼崩乐坏,诸侯割据,互相征伐,周王得不到重视。孔子对社会的动荡深感忧虑,希望借助周朝原有的礼仪,重新建立统治秩序,所以他强调“君君,臣臣,父父,子子”。同时他反对暴政,强调“仁者爱人”,要求各人以自我克制和礼让的态度调和社会矛盾。孔子见自己的抱负难以施展,被迫离开鲁国,与弟子们周游宋、卫、陈、蔡、齐等国,开始了十四年颠沛流离的生活。其间他们常遭困厄,其学说在各国都不受重视。最后孔子只得返回鲁国,专心整理修订文献,教授弟子。

《论语》是记录孔子及其弟子言行的一部书。

相关常识

语 录 体

语录体是中国古代散文的一种体式,它常用于弟子记录导师的言行。因其偏重于只言片语的记录,短小简约,不重文采,不讲求篇章结构,也不讲求段落、内容间的联系,不能构成单篇的、形式完整的篇章,故称之为语录体。

先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》与宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。其中《论语》简明深刻,语约义丰,往往在一两句话里包含丰富的人生哲理和人生经验,在后世流传甚广,有些内容成为人们常用的成语、警句和格言。

知识梳理

1.读准字音

2.辨识通假

者不惑

“知”同“ ”,意义: 。

yì

pì

kuì

bīn

智

智慧

3.一词多义

代词,代指“行仁德”

副词,表揣测语气,可译为“大概”

副词,还是

连词,表并列关系,并且

连词,表假设,如果

连词,表顺承关系,就

连词,表顺承关系

名词,道路

动词,取道

名词,方法,途径

名词,治国之道,好的政治主张和措施

动词,讲述

4.词类活用

形容词作动词,匡正、端正

名词作状语,在早上,在晚上

形容词作名词,贤人

名词作动词,对待礼

名词作动词,对待乐

名词作动词,提高人际交往能力

名词作动词,侍奉

5.古今异义

(1)譬如

古义: 。

今义: 。

(2) 何莫学夫《诗》

古义: 。

今义: 。

填平洼地

平坦的地方

老师对学生的称呼

男孩子或表示轻蔑的称呼

6.文言句式

(1)敏于事而慎于言

(2)见贤思齐焉,见不贤而内自省也

状语后置句,正常语序为“于事敏而于言慎”

宾语前置句,正常语序为“见贤思齐焉,见不贤而内省自也”

7.文化常识

曾子:名参,字子舆,春秋末期鲁国南武城人,是孔子的弟子。他以孝著称,提出了“吾日三省吾身”的修养方法。

子贡:姓端木,名赐,春秋末期卫国人,孔子的弟子,有“君子爱财,取之有道”之风,为后世商界所推崇。“端木遗风”指子贡遗留下来的诚信经商的风气。

《诗》:《诗经》,又称作“诗三百”。汉武帝时期,以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为“五经”,故改称《诗经》。

颜渊:名回,字子渊,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。他贫居陋巷,箪食瓢饮,不改其乐。

文白对译

大学之道

《礼记》是部儒学杂编。几千年来,对中华民族意识形态影响最大的书是儒家的书,从所起作用的大小来估计,《礼记》仅次于《论语》,比肩于《孟子》,而远远超过《荀子》。

——清末翰林学士王文锦

作者简介

资源助读

小戴——戴圣

戴圣,字次君,西汉经学家,今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,西汉梁人。戴圣与叔父戴德同学《礼》于后苍。宣帝时被立为博士,参与石渠阁议,编成《小戴礼记》,即今本《礼记》。

作品背景

春秋战国时期,由于西周宗法制度的日趋瓦解和礼乐制度的逐步崩坏,“刑不上大夫,礼不下庶人”的文化垄断发生了改变,一批旧贵族由于战乱和亡国等原因,其身份由贵族转变成士民和庶人,其所掌握的贵族文化也随之流传到民间。在这种情况下,原先在贵族社会中广为流传的“礼”(主要是维持家庭成员关系的各种礼节)逐渐下移并为普通家庭所接受。这便是当时的社会现实。

相关常识

各科论文丛集——《礼记》

《礼记》,亦称《小戴礼记》或《小戴记》,是一部以儒家礼论为主的论文汇编。相传为孔子弟子及其再传、三传弟子所记,由西汉戴圣编纂而成,共四十九篇,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。《礼记》内容驳杂,其篇目编次也无义例。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》的可读性提高。

朱熹将《大学》从《礼记》中抽取出来,为《大学》《中庸》做章句,为《论语》《孟子》做集注,把它们编在一起,做《四书章句集注》,经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”。自宋以后,《大学》成为科举考试科目的钦定科目。

知识梳理

1.读准字音

shù

yī

2.一词多义

动词,知道

名词,知识

名词,同“智”,智慧

动词,了解

动词,使真诚

名词,诚心

副词,确实、实在

动词,处事合宜

动词,具备

形容词,正确、合适

动词,修养

动词,修建

形容词,长

形容词,高

3.词类活用

形容词活用为动词,彰明

形容词活用为动词,接近

形容词的使动用法,使……整齐有序

形容词的使动用法,使……端正

形容词的使动用法,使……真诚

名词活用为动词,推究

文白对译

人皆有不忍人之心

孟子所谓性善者,谓人人之性皆有善也,非谓人人之性,皆纯乎善也。常人之性,皆有善;恶人之性,仍有善而不纯乎恶。

——清代学者陈澧

作者简介

资源助读

亚圣——孟子

孟子(约前372—前289),名轲,邹国(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩,逻辑严密。在人性问题上,孟子提出了“性善论”。

作品背景

孟子所处的时期,各诸侯国对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

相关常识

四书五经

“四书五经”是“四书”与“五经”的合称。在中国传统文化的诸多文学作品中,“四书五经”占据着相当重要的位置。“四书五经”翔实地记载了我国早期思想文化发展史上政治、军事、外交、文化等各个方面的史实资料以及孔孟等思想家的重要思想。“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

知识梳理

1.读准字音

rú

chù tì

cè

nà

yāo

wù

2.辨识通假

(1)非所以 交于孺子之父母也

“内”同“ ”,意义: 。

(2)若火之始

“然”同“ ”,意义: 。

纳

结交

燃

燃烧

3.一词多义

动词,推让

名词,借口,理由

动词,告别

结构助词,的

人称代词,它

主谓之间,取消句子的独立性

定语后置的标志

宾语前置的标志

指示代词,这样

形容词,对,正确

连词,表转折,但是

形容词词尾,……的样子

通假字,同“燃”,燃烧

副词,好像

形容词,相当

人称代词,你

4.词类活用

有是四端而自谓不能者,自 者也

贼: 。

名词作动词,伤害

5.文言句式

(1)无恻隐之心,非人也

(2)恻隐之心,仁之端也

(3)非所以内交于孺子之父母也

判断句,“非”表示否定判断

判断句,“也”表示判断

状语后置句,正常语序为“非所以于孺子之父母内交也”

6.文化常识

先王:古代帝王,一般特指历史上尧、舜、禹、汤、文、武几个有名的帝王。

孺子:儿童,幼儿。

文白对译

解读首先提出“人皆有不忍人之心”的观点,指出“以不忍人之心行不忍人之政”,治理天下就很容易了;然后举例论证“人皆有不忍人之心”的观点;最后阐述人要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,扩充它们,就足以安定天下。

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——概括文章的思想内容

[情境导入] 《论语》集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等思想;《大学之道》论说了“三纲”“八目”的体系,理解“三纲”“八目”的具体所指及内在联系;《人皆有不忍人之心》提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

1.老子曰:“夫礼者,忠信之薄,而乱之首。”道家后起,力反儒家之言礼。老子对于“礼”的理解与孔子的思想有何不同 请结合“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”谈谈你的理解。

点拨 老子这句话的意思是说礼是忠信不足的产物,是产生祸乱的主要根源。老子认为“礼”是外在,是虚浮的;道家讲究实用,追求朴素。孔子所讲的“礼”,是以道德仁义为背景的礼。孔子言礼,重在礼之本,礼之本即仁。孔子言礼必兼言乐,礼主敬,乐主和。礼不兼乐,偏近于拘束;乐不兼礼,偏近于流放。二者兼容,才可恰到好处。礼乐必依凭于器具与动作,这都是表达在外者。人心之仁,则蕴蓄在内。若无内心之仁,礼乐都将失其意义。故仁与礼乐,一内一外,相辅相成。

2.孔子为什么要求学生学习《诗经》

点拨 孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,他不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教导弟子要学习《诗经》。在这里,孔子再次向弟子提出学习《诗经》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。”学习《诗经》有助于培养人们的各种能力和精神。在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟兽草木之名”是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学习《诗经》。

3.你是如何理解“大学之道”之中的“大学”的

点拨 所谓“大学”,是与“小学”相对而言的。按照朱熹的说法,古人入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等基础的社会生活知识与礼仪;古人入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。很明显,“大学”和“小学”阶段的任务是不同的。“小学”学习的内容更多的是立足社会所需要的生存和生活技能,而大学则重在道德的提升,这种提升,不仅指自我提升,也包括影响别人,对社会起到推进和示范作用,使整个社会都能达到一种完美的道德之境。

4.“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,其中的“道”,你是如何理解的

点拨 这个“道”就是“根本原则”的意思。大学之道,就是穷理、正心、修身、治人的根本原则。

5. 《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“八目”的具体内容是什么

点拨 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

6.孟子强调人性本善,提出了“性善论”。“性善论”在《人皆有不忍人之心》中具体表现在哪些方面呢

点拨 “性善论”具体表现在四个方面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

7.联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

点拨 “不忍人之心”即“不狠心对待别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会。在现实生活中迷失的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

研读任务二 以古思今有深意——领悟文章的人生哲理

[情境导入] 《论语》影响着全社会的思维结构,影响遍及中华民族的每一个方面,包括政治、经济、文化等;《大学之道》铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在我们身上发挥着潜移默化的作用;《孟子》十分注意人格修养,对于中国历代优秀知识分子的性格塑造起到了关键作用。

8.在《<论语>十二章》中,孔子论及了“文”与“质”的关系,我们应该如何理解“文”与“质”的关系

点拨 孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。“文”与“质”的关系,即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会像个“酸秀才”“书呆子”,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不迷失本性,只有这样,才能够算是真正的君子。

9.《论语·学而》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”的修养方法。结合自身的生活体验,谈谈你对“自省”的理解,以及如何做到“自省”。

点拨 “自省”是修养方法之一。不断地反省自己,从多方面考虑自身的缺点与不足,又以别人的过失为鉴,不重蹈覆辙,这是一种理性主义的态度,在今天仍不失为精辟之见。

在人的一生中,重要的不是你能作出什么伟大功业,而是能战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造自己的人格。而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如“慎独”和曾子的“三省吾身”,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里

提出的方法则是由外而内,“见贤思齐焉”实际上就是取别人之长补自己之短,以正面形象作指引;“见不贤而内自省也”是以反面教材为镜,不失为提高自我修养的捷径。这样做避免了独坐枯思可能带来的疲倦和迷茫,从而使自省变得生动起来。人有缺点或者过失不可怕,可怕的是对自身错误不自知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。

10.当代某些自由主义者曾攻击过孔子的“己所不欲,勿施于人”,他们将这条道德规则进行反推,得出“己所欲,施于人”的观点,认为这样的做法可能妨碍他人的自由,违背他人的意愿。你如何看待孔子说的“恕”与“己所不欲,勿施于人” 这些规则是否妨碍他人的自由

点拨 儒家讲究对己则严、待人则宽。限制性的纪律和规则主要是求诸己,要求君子自身,而非求诸人;“恕”的含义是在对待己、对待有权力的贵族君子当严,而对待普通人当宽。既然是“恕”,那不论他人愿不愿意,只要不是其职责范围内的,我们都应当宽恕。

“己所不欲,勿施于人”里自然包含了“人所不欲,勿施于人”的要义。而“己所欲,必施于人”和“人所不欲,也施于人”是违背“恕”的。孔子的说法并不保证人的“欲”,但尽量避免人的“不欲”。“欲”是无穷的,无法保证,但“不欲”往往是人维护自己情感和利益的最低要求。避免“不欲”,恰恰体现了对自由的尊重。

11.《大学之道》阐述了什么道理 具有怎样的意义和作用

点拨 本文第一段阐明“大学之道”在于“明明德”“亲民”“止于至善”,从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。这告诉人们每件事都有本末始终,要知道事物发展的规律。第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

本文深刻地体现了儒家学派的思想,打通了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想对以后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

研读任务三 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] 《论语》的主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远;《大学之道》运用正反相成的推演逻辑,具有逻辑性,《孟子》具备散文的典型特征,并且逻辑严密,富有气势和感染力。

点拨 ①比喻说理,形象生动。例如第八章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受。

②人物对话,栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。如“颜渊问仁”,孔子给予回答,接着颜渊又问具体表现是什么,最后表示要坚决执行。通过对话,一个善于思考、领悟,又坚决践行的弟子形象呈现在读者面前。

③哲学思辨,充满智慧。文章节选了孔子的许多带有哲学思辨意味的名句,例如“君子喻于义,小人喻于利”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”“朝闻道,夕死可矣”,这些语句给人以启示,表现了孔子非凡的智慧。

12.有人评价《论语》的语言简约而含义深远,请你结合本文内容简要分析。

13.请结合《人皆有不忍人之心》,简要分析《孟子》散文的语言特点。

点拨 《人皆有不忍人之心》表现了《孟子》散文气势充沛、感情强烈、喜欢使用譬喻和排比等修辞手法的特点。

①语言气势雄健。李泽厚说,孟文以相当整齐的排比句法为形式,极力增强它在逻辑推理中的情感色彩和情感力量,从而使其说理具有一种不可阻挡的气势。“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”以上四个句子结构相同,字数相等,不仅气势上得到了提升,而且其所要表达的“性善论”基本思想也清晰明了,使人印象深刻。

②善譬巧喻。孟子的比喻易而生动有趣。他往往以生活常理就近设譬,运用灵活,精辟允当,一语中的,从而引起读者的共鸣。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达”,孟子用了比喻的手法,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河),将“扩而充之”的意义深入浅出地进行阐述。

思维提升

比较鉴赏

比较阅读《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》,这三篇课文在论述道理时表现出哪些相似的特点 又各有哪些独特的风格

点拨 (1)相似特点:①言简义丰,条理清晰。这三篇课文语言逻辑性强,充满智慧。②善于运用修辞。《<论语>十二章》以比喻说理,形象生动。例如第8章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受;《大学之道》运用排比等手法,论证力强。《人皆有不忍人之心》运用比喻、排比手法,使抽象的道理变得通俗易懂,语言有气势,感情强烈。

(2)独特风格:①《<论语>十二章》中人物对话栩栩如生。有的章节通过对话刻画人物形象。②《大学之道》论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。③《人皆有不忍人之心》采用举例论证,形象生动,易于人接受。如论证“人皆有不忍人之心”,以“今人乍见孺子将入于井”为例来论述。

整合建构

《论语》十二章

思路整合

文章主旨

本课所选内容,在仁、义、礼等儒家思想核心概念的基础上,阐述了孔子关于“君子”之德及修身养性的基本观点,在思想道德修养、读书育人、为人处世等方面为我们提供了很好的借鉴。

大学之道

思路整合

文章主旨

《大学之道》提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系,两者层次分明、逻辑严密。文章告诉人们,只有通过格物致知,摆脱外在诱惑、困扰,真心诚意地培养高尚的情操,才能够使自己的精神境界得以提高,进而使自己家族中的各种关系符合人伦道德,并最终完成为国建功立业、使天下太平的伟大理想。

人皆有不忍人之心

思路整合

文章主旨

《人皆有不忍人之心》以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。一个人,只有不断地培养、扩充这些善端,才能不断地提高完善自己。

课外拓展 比较阅读

孔孟的家国情怀

阅读思考

1.下列文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.于是乃相与发/徒役围孔子/于野不得行/绝粮/从者病莫能兴/孔子讲诵/弦歌不衰

B.于是乃相与发徒役围孔子于野/不得行/绝粮/从者病/莫能兴/孔子讲诵弦歌不衰

C.于是乃相与发/徒役围孔子/于野不得/行绝粮/从者病莫能兴/孔子讲诵/弦歌不衰

D.于是乃相与发徒役/围孔子于野不得/行绝粮/从者病/莫能兴/孔子讲诵弦歌不衰

答案 B

解析 “发”是动词,意思是“派遣”,宾语是“徒役”,动宾之间不能断开,排除A、C两项;“围孔子于野”是状语后置句,“于野”是后置状语,状语后断开,排除D项。

2.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.人牧,指在牧区中放牧并以此为生的人。

B.仲尼,是我国春秋时期著名思想家孔子的字,因排行第二,故名仲尼。

C.颜回,字子渊,春秋末期鲁国思想家,孔门七十二贤之一。

D.接舆,春秋时代楚国隐士,因不满时政,剪发佯狂不仕,故称楚狂接舆。也有人说是楚国贤人,为了避世而装疯。

答案 A

解析 A项,“人牧,指在牧区中放牧并以此为生的人”错误,“人牧”,即人君,古代指统治百姓的国君。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.孔子陷入困境,颇有感慨,弟子颜回认为老师的学说极为博大,天下没有人采纳,是很遗憾的事,但这更能显出君子的本色。

B.接舆唱着歌从孔子的车前经过,其所唱之歌将孔子喻为凤而讽之,孔子想找他说话,他却不给孔子机会。

C.《孟子·梁惠王上》一章以孟子见过梁襄王之后,向人转述他与梁襄王对答的情况,表现了孟子主张“仁政”“王道”的一贯思想。

D.孟子采用寓言说理,用枯苗得到充沛的雨水而浡然复兴来说明人君不嗜杀,百姓就争相归附的道理。

答案 A

解析 A项中“是很遗憾的事”错误,从文本一来看,颜回认为,因为老师学说极为博大,所以天下没有人采纳它,对此并没有表示遗憾。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凤兮凤兮,何德之衰!往者不可谏兮,来者犹可追也!

(2)诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之

凤凰啊,凤凰啊,你的美德为什么这样不景气!过去的事情不可挽回,将来的前景还可追上!

果真如此,老百姓归顺他,就像水往低处流,那盛大的水势谁能阻挡得住

5.孔子、孟子是中国古代儒家的创始人和主要代表人物,他们的思想理论道尽人生哲理,饱含聪明智慧。请分析两则文本中他们的特点。

提示 文本一反映了孔子关于社会改革的主观愿望和积极的入世思想,体现出一种可贵的忧患意识和历史责任感。

文本二表现的是孟子的仁政思想,他劝诫统治者残暴的统治会失掉民心;如果实行仁政,则民心归附,就能以此统一天下。

参考译文 文本一 孔子迁居到蔡国三年,楚国就派人去聘请孔子。陈国和蔡国的大夫商议说:“孔子贤能,现在长久地居住在陈、蔡之间,众位大夫所采用的措施行为都不合仲尼的主张。如今楚国是个大国,前来聘请孔子。孔子被楚国任用,那么陈国、蔡国掌权的大夫就危险了。”于是他们双方发动服劳役的人在野外把孔子围困起来。孔子不能行动,断绝了粮食。随从人员都饿病了,没有一人能起来。孔子讲诵诗、弹琴唱歌不停止。

颜回进来见孔子。孔子说:“回啊,我的主张错了吗 我为何落到这种地步 ”颜回说:“先生的主张太伟大了,所以天下人没有能够接受您的。您的主张不去推广张扬,这是我们的耻辱。您的主张已经大肆推广张扬而不被世人接受,这是拥有国家的人的耻辱。您的主张不被接受那又有什么伤害呢 不被接受然后才显现出君子的英明!”孔子高兴地笑了,说:“这才对啊,颜氏小子!”

楚国人接舆假装疯癫唱着歌从孔子车前经过,说:“凤凰啊,凤凰啊,你的美德为什么这样不景气!过去的事情不可挽回,将来的前景还可追上!算了吧,算了吧!现在从政的人下场危险啊!”孔子下车,想和他交谈。接舆快步离开了,孔子没能和他交谈。

文本二 孟子见梁襄王,出来告诉别人说:“远远望去,不像君王,接近他,看不出威严。他猛然问我:‘天下要怎样才能安定 ’我答道:‘天下统一就会安定。’‘谁能统一天下 ’我答道:‘不喜欢杀人的君王就能统一天下。’‘谁能追随他 ’我答道:‘天下人没有不追随他的。王知道禾苗的情况吗 七八月之间天旱,禾苗就枯槁了。这时天上聚起乌云,爽快地下一阵雨,禾苗就又旺盛地生长起来了。像这样,谁能阻挡得住 当今天下的统治者,没有不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的,天下的老百姓就都伸长了脖子盼望他了。果真如此,老百姓归顺他,就像水往低处流,那盛大的水势谁能阻挡得住 ’”

本课结束