6 《老子》四章 五石之瓠课件(共68张PPT)统编版(部编版)选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6 《老子》四章 五石之瓠课件(共68张PPT)统编版(部编版)选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 13:03:41 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

第二单元

6 《老子》四章 五石之瓠

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

《老子》四章

不读《老子》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。

——鲁迅

作者简介

资源助读

中国哲学之父——老子

老子(生卒年不详),即李聃,相传姓李名耳。春秋时期哲学家,道家学说的创始人,曾做过周朝管理藏书的史官。老子幼年牧牛耕读,聪颖勤快。晚年在故里陈国居住,后出函谷关讲学。老子遗留下来的著作仅有《道德经》,也叫《老子》。它是道家的主要经典著作,也是研究老子哲学思想的直接材料。

作品背景

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频繁,社会动荡不安,民不聊生。老子目睹了民间疾苦,提出了一系列治国安民的主张。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

相关常识

《道德经》

《道德经》又称《老子》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。分上下两篇,原文上篇《德经》,讲人类的人生观和世界观,道出人生的进退术,包含长生久视之道;下篇《道经》,讲宇宙和自然的规律。

“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法:“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

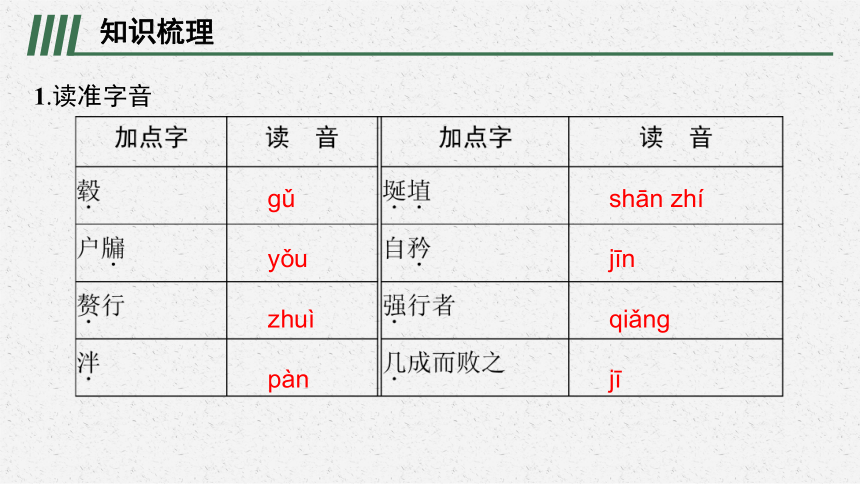

知识梳理

1.读准字音

gǔ

yǒu

zhuì

pàn

shān zhí

jīn

qiǎng

jī

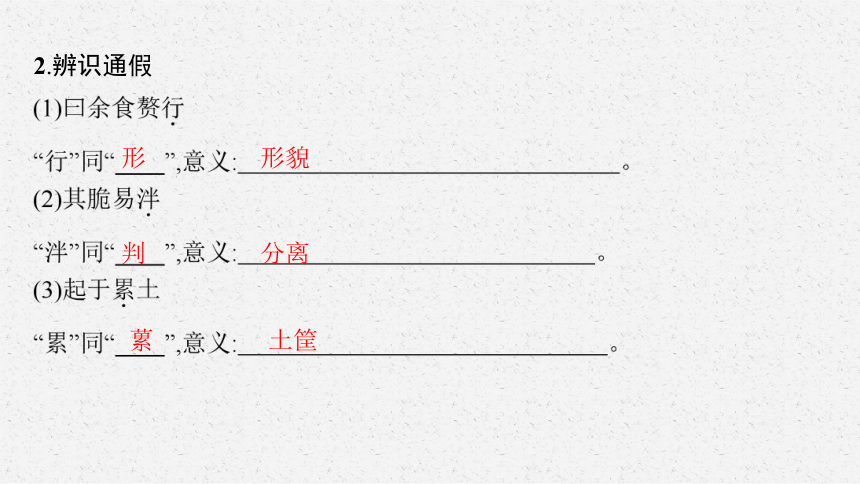

2.辨识通假

形

形貌

判

分离

蔂

土筐

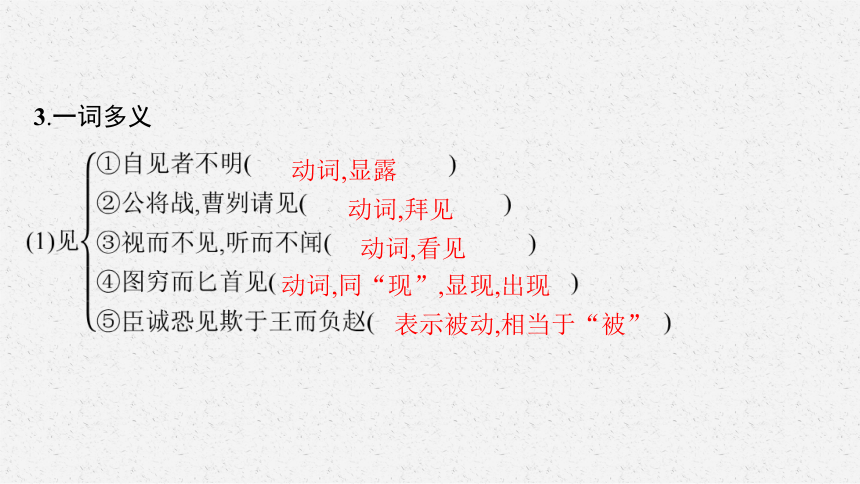

3.一词多义

动词,显露

动词,拜见

动词,看见

动词,同“现”,显现,出现

表示被动,相当于“被”

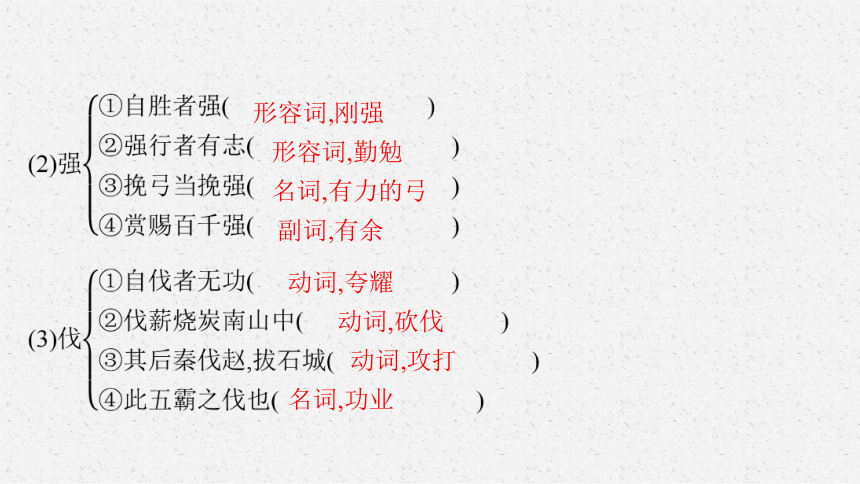

形容词,刚强

形容词,勤勉

名词,有力的弓

副词,有余

动词,夸耀

动词,砍伐

动词,攻打

名词,功业

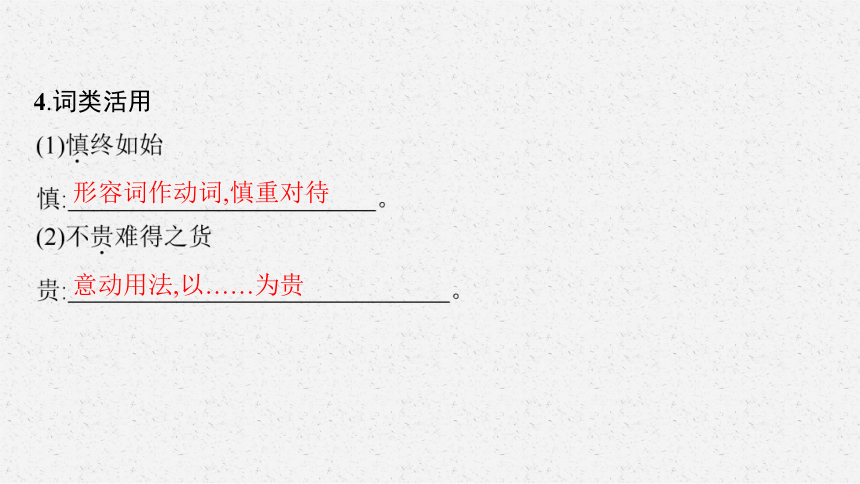

4.词类活用

形容词作动词,慎重对待

意动用法,以……为贵

5.古今异义

(1)民之

古义: 。

今义: 。

(2)企者不立,跨者

古义: 。

今义: 。

做事

投身到(事业中去)

不能走稳

不可以

6.文言句式

(1)为之于未有

(2)合抱之木,生于毫末

(3)知人者智,自知者明

状语后置句,正常语序为“于未有为之”

状语后置句,正常语序为“合抱之木,于毫末生”

宾语前置句,正常语序为“知人者智,知自者明”

7.文化常识

诸子百家:对先秦时期各学术派别的总称。诸子百家中影响较为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家等。

文白对译

五石之瓠

中国人的文化上永远留着庄子的烙印。

——闻一多

作者简介

资源助读

南华真人——庄子

庄周(约前369—前286),著名哲学家,先秦道家学说的代表人物,宋国蒙(今河南商丘东北)人,做过蒙地的漆园吏。家贫,身居陋巷,曾借粟于监河侯(官名),自织草鞋,穿粗布衣服,拒绝楚威王的厚币礼聘,甘愿闲居独处。他继承和发展了老子的哲学思想,后世将他与老子并称为“老庄”,他们的哲学被称为“老庄哲学”。

作品背景

庄周生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡的时代,当时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈。庄周对当时“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的社会现实深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。但现实处境使他无力改变现状一展抱负,他便以精神的自由去解放作为形体的生命,在绝对的自由境界里寻求解脱。

相关常识

《庄子》

《庄子》又名《南华经》,是庄子及其后学所著。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》一书主要反映了庄子的批判哲学、艺术、美学、审美观等。其内容丰富,博大精深,涉及哲学、人生、政治、社会、艺术、宇宙生成论等诸多方面。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,瑰丽诡谲,意出尘外。庄子之语看似夸言万里,想象漫无边际,然皆有根基,重于史料议理。

知识梳理

1.读准字音

shí

huò

pǒu

píng pì kuàng

hù

xiāo

jūn

yù

2.辨识通假

(1)宋人有善为不 手之药者

“龟”同“ ”,意义: 。

(2)我世世为洴澼

“ ”同“ ”,意义: 。

(3)客得之,以 吴王

“说”同“ ”,意义: 。

皲

皮肤冻裂

纩

丝绵絮

悦

取悦

3.一词多义

有的人

表示时间,可译为“偶尔”“有时”

动词,做

动词,作为

动词,干预

介词,因为

动词,制作

连词,表假设关系,那么,就

连词,表转折关系,却

连词,表因果关系,就是

形容词作名词,坚固程度

形容词作名词,长处

形容词作动词,发动战争

名词作动词,种植

5.文言句式

何不虑以为大樽

省略句 正常语序为“何不虑以(之)为大樽”

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——理解文章的思想内容

[情境导入] 道家文化中最重要的《老子》《庄子》是丰富人精神世界的两部文献,它们的视角和观念在一脉相承之中有所不同。老子和庄子将在现实生活中体察到的现象升华为思维层面的“道”,以此来指导人们的生活,希望人们认识到人生的意义。

1.《<老子>四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强。根据表中所列的概念和老子的态度,完成下面的表格。

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存的,相互为用的; “无”能发挥大作用,但被人忽视了

“知人”和“自知” “知人”是有智慧的,“自知”是通透的

“胜人”和“自胜” “胜人”是有力的,“自胜”是坚强的

“成”和“败” 要慎始慎终,才能成而不败

“有为”和“无为” “有为”不应妄为;“无为”即顺其自然,减少人为因素的干扰

点拨

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存的,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了 “故有之以为利,无之以为用”

“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

“知人”和“自知” “知人”是有智慧的,“自知”是通透的 “知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜” “胜人”是有力的,“自胜”是坚强的 “胜人者有力,自胜者强”

“成”和“败” 要慎始慎终,才能成而不败 “九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”

“民之从事,常于几成而败之”

“慎终如始,则无败事”

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有为”和“无为” “有为”不应妄为;“无为”即顺其自然,减少人为因素的干扰 “为者败之,执者失之”

“圣人无为,故无败;无执,故无失”

2.《五石之瓠》中惠子和庄子分别是如何使用“大瓠”的 宋人和客分别是如何使用“不龟手之药”的 如何理解这两个故事的寓意 请填写下表。

物 人 用 途 效 果 寓 意

不龟手之药 宋人

客

大瓠之种 惠子

庄子

点拨

物 人 用 途 效 果 寓 意

不龟 手之 药 宋人 防手裂 世世以洴澼 为事 同一事物,用法不同,价值不同;要善于转换视角,发现和发挥事物的最大价值。“无用之用”才是“大用”。

客 以说吴王 大败越人,裂地而封

大瓠 之种 惠子 盛水、做瓢 为其无用而掊之

庄子 虑以为大樽 浮乎江湖

3.本课两篇文章都涉及矛盾对立项,请结合选文加以分析。

点拨 《老子》对矛盾对立项的辩证把握和持守,显示出超越常人的见解。如第二十四章,《老子》认为要达到“明”“彰”“功”“长”的目的,“自见”“自是”“自伐”“自矜”是不可取的,《老子》的这种观点表现出对现实生活的一种洞见,也显示了其中的人生智慧。

《五石之瓠》一文,惠子与庄子就“无用”“有用”展开辩论。葫芦在日常生活中或者被人们以整个壳当工具,或者被一分为二做成两个瓢子。在这两方面派不上用场时,惠子便认为它无用了。而庄子的思维跳出了世俗经验,以“不龟手之药”的事例告诉我们:一种东西有用无用、用途大小不是一成不变的,而是随着使用的地方不同而变化的。

4.《<老子>四章》中第二十四章告诉我们什么道理

点拨 这一章重在“修身”。自然是顺道而行,不肆意妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得预想的成果。老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。“自见”“自是”“自伐”“自矜”是轻浮、急躁的举动,都是有道者所“不处”的。

5.庄子《五石之瓠》的故事给了你什么启示

点拨 寓言告诉我们看似无用的东西也许是最有用的。如果我们换个角度看待问题,也许事情会出现另一种转机。所以,在生活中,无论发生什么事,我们都要有一颗平常心,得意坦然,失意昂然。庄子善于从世人认为没有价值的事物中发现价值。惠子仅仅从实用的层面上考虑大葫芦的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出了大葫芦的独特价值。事物的价值往往不是仅看事物本身,其真正的价值体现在拥有者的手中,所以我们要善于利用事物,最大限度地发挥事物的价值。

研读任务二 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] “精美的语言,透辟的说理”是《老子》的艺术风格;《庄子》则是通过一个个生动形象、幽默机智的寓言故事说理,把哲理和诗情艺术地交融在一起。学习时要注意赏析品读。

6.学习了《<老子>四章》之后,你认为课文选用的这四章体现出《老子》哪些方面的写作特色

点拨 ①善于运用具体形象表现抽象哲理。以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

②善用逆向思维。善于从反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”等,体现了老子的逆向思维。

③语言凝练精妙,多用格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

7.在《五石之瓠》一文中,庄子通过哪些手法来阐述道家思想

点拨 ①用寓言故事和人物形象作为依托。文中刻画了惠子和庄子两个人物形象,对比鲜明,庄子讲述了“不龟手之药”的寓言故事,来反驳惠子认为“五石之瓠”无用的观点。

②运用对话描写刻画人物。运用对话描写刻画人物是本文的一大特色,文中惠子和庄子两人的对话贯串始终,用两人对话的形式为我们展示了一个丰富的故事内核。

③以小见大,思辨性强。本文运用“不龟手之药”中蕴含的方法论,借如何处置“五石之瓠”,深刻地阐明了“无用之用”才是“大用”的道家哲学,具有很强的思辨性,引发人们的思考。

8.品味老庄的语言艺术。

点拨 ①《老子》大量地运用明喻、博喻、隐喻来说明事理,并且不拘一格,形式灵活,风格多变,有其独到之处。《老子》中的比喻往往借助丰富的想象以构成鲜明的形象,形成其特色。如第十一章中通过车毂、器皿、房屋等具体事物阐明抽象的道理。

②《庄子》的说理不以逻辑推理为主,而是常以寓言代替哲学观点的阐述,用比喻、象征的手法代替逻辑推理的论述。较少直接发表自己的观点,而是让读者从奇特荒诞、生动形象的寓言故事中,去体味、领悟其中的哲理。

思维提升

比较鉴赏

1.老子和庄子都谈到“有”和“无”的问题,分析二者在思想和说理特点上有什么区别。

点拨 思想上:庄子大体上继承了老子的学说,他们都能从常人认为没有价值的事物中发现价值,崇尚自然、无为。但庄子并非仅仅对老子的思想进行发挥,如《五石之瓠》中的“无用之用”,不仅延伸了老子对“有”和“无”的辩证思考,还体现出庄子不为功利所束缚,自由、自适的精神追求。

说理特点:老子善于汲取生活经验,以简约的语言阐明“道”;庄子善于运用寓言故事,把哲学思想寄托在丰富奇特的想象和对话中,留给读者去体悟。庄子的寓言与先秦语录体、论辩体散文不同,将抽象的道理变得生动有趣,达到哲理性和文学性的完美结合。

2.《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同

点拨 强调的结论不同。

①荀子通过“积”与“不积”的结果对比,强调积累在学习上的重要性,因为学习需要不断积累,所以“学不可以已”。

②《老子》这一章是辩证地论述事物发展变化的。老子认为,大的事物总是从小的方面发展起来的,“合抱之木”“九层之台”“千里之行”的大的事情,都是以“生于毫末”“起于累土”“始于足下”为开端的,形象地证明了大的事物无不从细小的东西发展而来。

整合建构

《老子》四章

思路整合

文章主旨

《<老子>四章》主要阐述四方面的辩证思想,即“有之以为利,无之以为用”;自见、自是、自伐、自矜,“有道者不处”;自知自胜勤勉而行;“为之于未有”,慎终如始。

五石之瓠

文章主旨

《五石之瓠》借助寓言说明,同样的东西用在不同的地方,其效果大不一样。对待事物,要主动探寻规律,善于探索事物最大的价值,从而更好地利用它。

课外拓展 比较阅读

道家隐者,山高水长

文本一 楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎 养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎 子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。”

(选自《史记·老子韩非列传》,有删改)

文本二 庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣,王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎 ”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”

(选自《庄子·秋水》,有删改)

文本三 庄周家贫,故往贷粟于监河侯。监河侯曰:“诺!我将得邑金,将贷子三百金,可乎 ”

庄周忿然作色,曰:“周昨来,有中道而呼者,周顾视车辙,中有鲋鱼焉。周问之曰鲋鱼来子何为者邪对曰我东海之波臣也君岂有斗升之水而活我哉周曰:‘诺,我且南游吴越之王,激西江之水而迎子,可乎 ’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失我常与,我无所处。吾得斗升之水然活耳。君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆!’”

(选自《庄子·外物》,有删改)

阅读思考

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.周问/之曰鲋鱼来/子何为者/邪对曰/我东海之波/臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

B.周问之曰/鲋鱼来/子何为者邪/对曰/我/东海之波臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

C.周问之曰/鲋鱼来/子何为者邪/对曰/我/东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

D.周问/之曰鲋鱼来/子何为者/邪对曰/我东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

答案 B

解析 “之”作“问”的宾语,中间不能断开,“曰”是表对话的词语,后面应该停顿,排除A、D两项;“波臣”,指水族中的臣子,古人设想江海里的水族也有君臣,其被统辖的水族称为“波臣”,“波”与“臣”之间不应该断开,排除C项。

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。

(2)此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎

我宁愿在浅而小的水沟中游玩而自寻快乐,也不愿被执政者束缚。我终身不做官,以便使我的心情愉快。

(请问)这个神龟,宁可死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢,还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢

3.这三则文本分别表现了怎样的主题

提示 文本一、二表现了庄子鄙弃富贵权势、不为官名所累、坚持不受束缚、追求逍遥自在生活的高尚品质,表现了他对人格独立、精神自由的追求。文本三说明办事要从实际出发,分清轻重缓急,不要舍近求远,更不能不切实际。

4.庄子阐明道理的方法是什么 请结合文章内容简要分析。

提示 庄子善于以寓言说理。文中关于庄子的三个小故事都是庄子以寓言说理的典范。面对楚威王的聘请,他用猪、牛举例说理;后来又以关于神龟的寓言拒绝了楚威王的聘请;面对监河侯的推辞,以鲋鱼的寓言进行讽刺。

参考译文

文本一 楚威王听说庄周贤能,派遣使臣带着丰厚的礼物去聘请他,许诺让他作相国。庄周笑着对楚国使臣说:“千金,确实是厚礼;卿相,确实是尊位。您难道没见过郊祭时用的牛吗 喂养它好几年,给它披上带有花纹的绸缎,把它牵进太庙去当祭品。在这个时候,即使它想做一头孤独的小猪,难道能办得到吗 您赶快离去,不要玷污了我。我宁愿在浅而小的水沟中游玩而自寻快乐,也不愿被执政者束缚。我终身不做官,以便使我的心情愉快。”

文本二 庄子在濮水边钓鱼,楚威王派两个大夫先去试探庄子的心意,说:“大王希望把楚国的政务托付给先生!”庄子拿着渔竿,头也不回,说:“我听说楚国有只神龟,已经死了三千年了,楚王用巾布把它包起来装进竹箱里,珍藏在庙堂中。(请问)这个神龟,宁可死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢,还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢 ”两个大夫说:“宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行。”庄子说:“请回吧!我也愿意拖着尾巴在烂泥里爬行。”

文本三 庄周家境贫寒,因此去向监河侯借粮。监河侯说:“行。我将要收到封地的赋税,到时候借给你三百金,好吗 ”

庄周气得变了脸色,说:“我昨天来的时候,在半道上听到呼唤声。我回头看看路上车轮碾过的小坑洼,里面有条鲫鱼。我向它问道:‘鲫鱼,你在这里干什么呢 ’鲫鱼回答:‘我是东海水族中的一个臣子。你能用斗升之水使我活下来吗 ’我对它说:‘行啊。我将到南方去游说吴、越两国的国王,引出西江的水流来迎接你,可以吗 ’鲫鱼气得变了脸色,生气地说:‘我失去了我所依赖的水,没有安身的地方。(现在,)我只要得到斗升水就能活下去,您竟然说这种话,还不如早点儿到干鱼店里去找我!’”

本课结束

第二单元

6 《老子》四章 五石之瓠

语 文

内容索引

文本研读 任务探究

课外拓展 比较阅读

自主预习 积累梳理

自主预习 积累梳理

《老子》四章

不读《老子》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。

——鲁迅

作者简介

资源助读

中国哲学之父——老子

老子(生卒年不详),即李聃,相传姓李名耳。春秋时期哲学家,道家学说的创始人,曾做过周朝管理藏书的史官。老子幼年牧牛耕读,聪颖勤快。晚年在故里陈国居住,后出函谷关讲学。老子遗留下来的著作仅有《道德经》,也叫《老子》。它是道家的主要经典著作,也是研究老子哲学思想的直接材料。

作品背景

春秋时期,周朝式微,诸侯争霸,战乱频繁,社会动荡不安,民不聊生。老子目睹了民间疾苦,提出了一系列治国安民的主张。一些有识之士洞察祸福之机,深明成败之理,认为只有避世韬晦,才能保全个体的人格尊严和生命价值。

相关常识

《道德经》

《道德经》又称《老子》《五千言》《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。分上下两篇,原文上篇《德经》,讲人类的人生观和世界观,道出人生的进退术,包含长生久视之道;下篇《道经》,讲宇宙和自然的规律。

“道”不仅是宇宙之道、自然之道,也是个体修行即修道的方法:“德”不是通常以为的道德或德行,而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。

知识梳理

1.读准字音

gǔ

yǒu

zhuì

pàn

shān zhí

jīn

qiǎng

jī

2.辨识通假

形

形貌

判

分离

蔂

土筐

3.一词多义

动词,显露

动词,拜见

动词,看见

动词,同“现”,显现,出现

表示被动,相当于“被”

形容词,刚强

形容词,勤勉

名词,有力的弓

副词,有余

动词,夸耀

动词,砍伐

动词,攻打

名词,功业

4.词类活用

形容词作动词,慎重对待

意动用法,以……为贵

5.古今异义

(1)民之

古义: 。

今义: 。

(2)企者不立,跨者

古义: 。

今义: 。

做事

投身到(事业中去)

不能走稳

不可以

6.文言句式

(1)为之于未有

(2)合抱之木,生于毫末

(3)知人者智,自知者明

状语后置句,正常语序为“于未有为之”

状语后置句,正常语序为“合抱之木,于毫末生”

宾语前置句,正常语序为“知人者智,知自者明”

7.文化常识

诸子百家:对先秦时期各学术派别的总称。诸子百家中影响较为广泛的是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家等。

文白对译

五石之瓠

中国人的文化上永远留着庄子的烙印。

——闻一多

作者简介

资源助读

南华真人——庄子

庄周(约前369—前286),著名哲学家,先秦道家学说的代表人物,宋国蒙(今河南商丘东北)人,做过蒙地的漆园吏。家贫,身居陋巷,曾借粟于监河侯(官名),自织草鞋,穿粗布衣服,拒绝楚威王的厚币礼聘,甘愿闲居独处。他继承和发展了老子的哲学思想,后世将他与老子并称为“老庄”,他们的哲学被称为“老庄哲学”。

作品背景

庄周生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡的时代,当时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈。庄周对当时“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的社会现实深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。但现实处境使他无力改变现状一展抱负,他便以精神的自由去解放作为形体的生命,在绝对的自由境界里寻求解脱。

相关常识

《庄子》

《庄子》又名《南华经》,是庄子及其后学所著。其书与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》一书主要反映了庄子的批判哲学、艺术、美学、审美观等。其内容丰富,博大精深,涉及哲学、人生、政治、社会、艺术、宇宙生成论等诸多方面。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,瑰丽诡谲,意出尘外。庄子之语看似夸言万里,想象漫无边际,然皆有根基,重于史料议理。

知识梳理

1.读准字音

shí

huò

pǒu

píng pì kuàng

hù

xiāo

jūn

yù

2.辨识通假

(1)宋人有善为不 手之药者

“龟”同“ ”,意义: 。

(2)我世世为洴澼

“ ”同“ ”,意义: 。

(3)客得之,以 吴王

“说”同“ ”,意义: 。

皲

皮肤冻裂

纩

丝绵絮

悦

取悦

3.一词多义

有的人

表示时间,可译为“偶尔”“有时”

动词,做

动词,作为

动词,干预

介词,因为

动词,制作

连词,表假设关系,那么,就

连词,表转折关系,却

连词,表因果关系,就是

形容词作名词,坚固程度

形容词作名词,长处

形容词作动词,发动战争

名词作动词,种植

5.文言句式

何不虑以为大樽

省略句 正常语序为“何不虑以(之)为大樽”

文白对译

文本研读 任务探究

课堂精研

研读任务一 思考体会悟道理——理解文章的思想内容

[情境导入] 道家文化中最重要的《老子》《庄子》是丰富人精神世界的两部文献,它们的视角和观念在一脉相承之中有所不同。老子和庄子将在现实生活中体察到的现象升华为思维层面的“道”,以此来指导人们的生活,希望人们认识到人生的意义。

1.《<老子>四章》中提到了几组矛盾统一的概念,思辨性强。根据表中所列的概念和老子的态度,完成下面的表格。

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存的,相互为用的; “无”能发挥大作用,但被人忽视了

“知人”和“自知” “知人”是有智慧的,“自知”是通透的

“胜人”和“自胜” “胜人”是有力的,“自胜”是坚强的

“成”和“败” 要慎始慎终,才能成而不败

“有为”和“无为” “有为”不应妄为;“无为”即顺其自然,减少人为因素的干扰

点拨

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有”和“无” “有”和“无”是相互依存的,相互为用的;“无”能发挥大作用,但被人忽视了 “故有之以为利,无之以为用”

“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长”

“知人”和“自知” “知人”是有智慧的,“自知”是通透的 “知人者智,自知者明”

“胜人”和“自胜” “胜人”是有力的,“自胜”是坚强的 “胜人者有力,自胜者强”

“成”和“败” 要慎始慎终,才能成而不败 “九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”

“民之从事,常于几成而败之”

“慎终如始,则无败事”

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

“有为”和“无为” “有为”不应妄为;“无为”即顺其自然,减少人为因素的干扰 “为者败之,执者失之”

“圣人无为,故无败;无执,故无失”

2.《五石之瓠》中惠子和庄子分别是如何使用“大瓠”的 宋人和客分别是如何使用“不龟手之药”的 如何理解这两个故事的寓意 请填写下表。

物 人 用 途 效 果 寓 意

不龟手之药 宋人

客

大瓠之种 惠子

庄子

点拨

物 人 用 途 效 果 寓 意

不龟 手之 药 宋人 防手裂 世世以洴澼 为事 同一事物,用法不同,价值不同;要善于转换视角,发现和发挥事物的最大价值。“无用之用”才是“大用”。

客 以说吴王 大败越人,裂地而封

大瓠 之种 惠子 盛水、做瓢 为其无用而掊之

庄子 虑以为大樽 浮乎江湖

3.本课两篇文章都涉及矛盾对立项,请结合选文加以分析。

点拨 《老子》对矛盾对立项的辩证把握和持守,显示出超越常人的见解。如第二十四章,《老子》认为要达到“明”“彰”“功”“长”的目的,“自见”“自是”“自伐”“自矜”是不可取的,《老子》的这种观点表现出对现实生活的一种洞见,也显示了其中的人生智慧。

《五石之瓠》一文,惠子与庄子就“无用”“有用”展开辩论。葫芦在日常生活中或者被人们以整个壳当工具,或者被一分为二做成两个瓢子。在这两方面派不上用场时,惠子便认为它无用了。而庄子的思维跳出了世俗经验,以“不龟手之药”的事例告诉我们:一种东西有用无用、用途大小不是一成不变的,而是随着使用的地方不同而变化的。

4.《<老子>四章》中第二十四章告诉我们什么道理

点拨 这一章重在“修身”。自然是顺道而行,不肆意妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得预想的成果。老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。“自见”“自是”“自伐”“自矜”是轻浮、急躁的举动,都是有道者所“不处”的。

5.庄子《五石之瓠》的故事给了你什么启示

点拨 寓言告诉我们看似无用的东西也许是最有用的。如果我们换个角度看待问题,也许事情会出现另一种转机。所以,在生活中,无论发生什么事,我们都要有一颗平常心,得意坦然,失意昂然。庄子善于从世人认为没有价值的事物中发现价值。惠子仅仅从实用的层面上考虑大葫芦的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出了大葫芦的独特价值。事物的价值往往不是仅看事物本身,其真正的价值体现在拥有者的手中,所以我们要善于利用事物,最大限度地发挥事物的价值。

研读任务二 反复涵泳品技巧——赏析文章的艺术特色

[情境导入] “精美的语言,透辟的说理”是《老子》的艺术风格;《庄子》则是通过一个个生动形象、幽默机智的寓言故事说理,把哲理和诗情艺术地交融在一起。学习时要注意赏析品读。

6.学习了《<老子>四章》之后,你认为课文选用的这四章体现出《老子》哪些方面的写作特色

点拨 ①善于运用具体形象表现抽象哲理。以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

②善用逆向思维。善于从反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”等,体现了老子的逆向思维。

③语言凝练精妙,多用格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

7.在《五石之瓠》一文中,庄子通过哪些手法来阐述道家思想

点拨 ①用寓言故事和人物形象作为依托。文中刻画了惠子和庄子两个人物形象,对比鲜明,庄子讲述了“不龟手之药”的寓言故事,来反驳惠子认为“五石之瓠”无用的观点。

②运用对话描写刻画人物。运用对话描写刻画人物是本文的一大特色,文中惠子和庄子两人的对话贯串始终,用两人对话的形式为我们展示了一个丰富的故事内核。

③以小见大,思辨性强。本文运用“不龟手之药”中蕴含的方法论,借如何处置“五石之瓠”,深刻地阐明了“无用之用”才是“大用”的道家哲学,具有很强的思辨性,引发人们的思考。

8.品味老庄的语言艺术。

点拨 ①《老子》大量地运用明喻、博喻、隐喻来说明事理,并且不拘一格,形式灵活,风格多变,有其独到之处。《老子》中的比喻往往借助丰富的想象以构成鲜明的形象,形成其特色。如第十一章中通过车毂、器皿、房屋等具体事物阐明抽象的道理。

②《庄子》的说理不以逻辑推理为主,而是常以寓言代替哲学观点的阐述,用比喻、象征的手法代替逻辑推理的论述。较少直接发表自己的观点,而是让读者从奇特荒诞、生动形象的寓言故事中,去体味、领悟其中的哲理。

思维提升

比较鉴赏

1.老子和庄子都谈到“有”和“无”的问题,分析二者在思想和说理特点上有什么区别。

点拨 思想上:庄子大体上继承了老子的学说,他们都能从常人认为没有价值的事物中发现价值,崇尚自然、无为。但庄子并非仅仅对老子的思想进行发挥,如《五石之瓠》中的“无用之用”,不仅延伸了老子对“有”和“无”的辩证思考,还体现出庄子不为功利所束缚,自由、自适的精神追求。

说理特点:老子善于汲取生活经验,以简约的语言阐明“道”;庄子善于运用寓言故事,把哲学思想寄托在丰富奇特的想象和对话中,留给读者去体悟。庄子的寓言与先秦语录体、论辩体散文不同,将抽象的道理变得生动有趣,达到哲理性和文学性的完美结合。

2.《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同

点拨 强调的结论不同。

①荀子通过“积”与“不积”的结果对比,强调积累在学习上的重要性,因为学习需要不断积累,所以“学不可以已”。

②《老子》这一章是辩证地论述事物发展变化的。老子认为,大的事物总是从小的方面发展起来的,“合抱之木”“九层之台”“千里之行”的大的事情,都是以“生于毫末”“起于累土”“始于足下”为开端的,形象地证明了大的事物无不从细小的东西发展而来。

整合建构

《老子》四章

思路整合

文章主旨

《<老子>四章》主要阐述四方面的辩证思想,即“有之以为利,无之以为用”;自见、自是、自伐、自矜,“有道者不处”;自知自胜勤勉而行;“为之于未有”,慎终如始。

五石之瓠

文章主旨

《五石之瓠》借助寓言说明,同样的东西用在不同的地方,其效果大不一样。对待事物,要主动探寻规律,善于探索事物最大的价值,从而更好地利用它。

课外拓展 比较阅读

道家隐者,山高水长

文本一 楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓楚使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎 养食之数岁,衣以文绣,以入大庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎 子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。”

(选自《史记·老子韩非列传》,有删改)

文本二 庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣,王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎 ”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”

(选自《庄子·秋水》,有删改)

文本三 庄周家贫,故往贷粟于监河侯。监河侯曰:“诺!我将得邑金,将贷子三百金,可乎 ”

庄周忿然作色,曰:“周昨来,有中道而呼者,周顾视车辙,中有鲋鱼焉。周问之曰鲋鱼来子何为者邪对曰我东海之波臣也君岂有斗升之水而活我哉周曰:‘诺,我且南游吴越之王,激西江之水而迎子,可乎 ’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失我常与,我无所处。吾得斗升之水然活耳。君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆!’”

(选自《庄子·外物》,有删改)

阅读思考

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.周问/之曰鲋鱼来/子何为者/邪对曰/我东海之波/臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

B.周问之曰/鲋鱼来/子何为者邪/对曰/我/东海之波臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

C.周问之曰/鲋鱼来/子何为者邪/对曰/我/东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

D.周问/之曰鲋鱼来/子何为者/邪对曰/我东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

答案 B

解析 “之”作“问”的宾语,中间不能断开,“曰”是表对话的词语,后面应该停顿,排除A、D两项;“波臣”,指水族中的臣子,古人设想江海里的水族也有君臣,其被统辖的水族称为“波臣”,“波”与“臣”之间不应该断开,排除C项。

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁。终身不仕,以快吾志焉。

(2)此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎

我宁愿在浅而小的水沟中游玩而自寻快乐,也不愿被执政者束缚。我终身不做官,以便使我的心情愉快。

(请问)这个神龟,宁可死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢,还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢

3.这三则文本分别表现了怎样的主题

提示 文本一、二表现了庄子鄙弃富贵权势、不为官名所累、坚持不受束缚、追求逍遥自在生活的高尚品质,表现了他对人格独立、精神自由的追求。文本三说明办事要从实际出发,分清轻重缓急,不要舍近求远,更不能不切实际。

4.庄子阐明道理的方法是什么 请结合文章内容简要分析。

提示 庄子善于以寓言说理。文中关于庄子的三个小故事都是庄子以寓言说理的典范。面对楚威王的聘请,他用猪、牛举例说理;后来又以关于神龟的寓言拒绝了楚威王的聘请;面对监河侯的推辞,以鲋鱼的寓言进行讽刺。

参考译文

文本一 楚威王听说庄周贤能,派遣使臣带着丰厚的礼物去聘请他,许诺让他作相国。庄周笑着对楚国使臣说:“千金,确实是厚礼;卿相,确实是尊位。您难道没见过郊祭时用的牛吗 喂养它好几年,给它披上带有花纹的绸缎,把它牵进太庙去当祭品。在这个时候,即使它想做一头孤独的小猪,难道能办得到吗 您赶快离去,不要玷污了我。我宁愿在浅而小的水沟中游玩而自寻快乐,也不愿被执政者束缚。我终身不做官,以便使我的心情愉快。”

文本二 庄子在濮水边钓鱼,楚威王派两个大夫先去试探庄子的心意,说:“大王希望把楚国的政务托付给先生!”庄子拿着渔竿,头也不回,说:“我听说楚国有只神龟,已经死了三千年了,楚王用巾布把它包起来装进竹箱里,珍藏在庙堂中。(请问)这个神龟,宁可死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢,还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢 ”两个大夫说:“宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行。”庄子说:“请回吧!我也愿意拖着尾巴在烂泥里爬行。”

文本三 庄周家境贫寒,因此去向监河侯借粮。监河侯说:“行。我将要收到封地的赋税,到时候借给你三百金,好吗 ”

庄周气得变了脸色,说:“我昨天来的时候,在半道上听到呼唤声。我回头看看路上车轮碾过的小坑洼,里面有条鲫鱼。我向它问道:‘鲫鱼,你在这里干什么呢 ’鲫鱼回答:‘我是东海水族中的一个臣子。你能用斗升之水使我活下来吗 ’我对它说:‘行啊。我将到南方去游说吴、越两国的国王,引出西江的水流来迎接你,可以吗 ’鲫鱼气得变了脸色,生气地说:‘我失去了我所依赖的水,没有安身的地方。(现在,)我只要得到斗升水就能活下去,您竟然说这种话,还不如早点儿到干鱼店里去找我!’”

本课结束