教考衔接 素养提升课件(共25张PPT)统编版(部编版)选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 教考衔接 素养提升课件(共25张PPT)统编版(部编版)选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 13:06:57 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第一单元

教考衔接 素养提升 局部材料安排的作用

语 文

知识阐释

分析局部材料安排的作用这类题目往往不是要求总体分析文章结构思路,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用。具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。句段作用是文章考查的重点和热点。

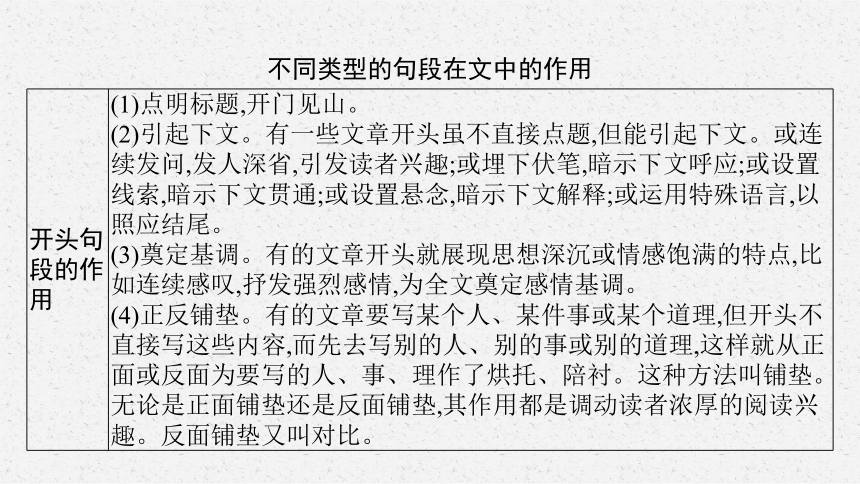

不同类型的句段在文中的作用

开头句段的作用 (1)点明标题,开门见山。

(2)引起下文。有一些文章开头虽不直接点题,但能引起下文。或连续发问,发人深省,引发读者兴趣;或埋下伏笔,暗示下文呼应;或设置线索,暗示下文贯通;或设置悬念,暗示下文解释;或运用特殊语言,以照应结尾。

(3)奠定基调。有的文章开头就展现思想深沉或情感饱满的特点,比如连续感叹,抒发强烈感情,为全文奠定感情基调。

(4)正反铺垫。有的文章要写某个人、某件事或某个道理,但开头不直接写这些内容,而先去写别的人、别的事或别的道理,这样就从正面或反面为要写的人、事、理作了烘托、陪衬。这种方法叫铺垫。无论是正面铺垫还是反面铺垫,其作用都是调动读者浓厚的阅读兴趣。反面铺垫又叫对比。

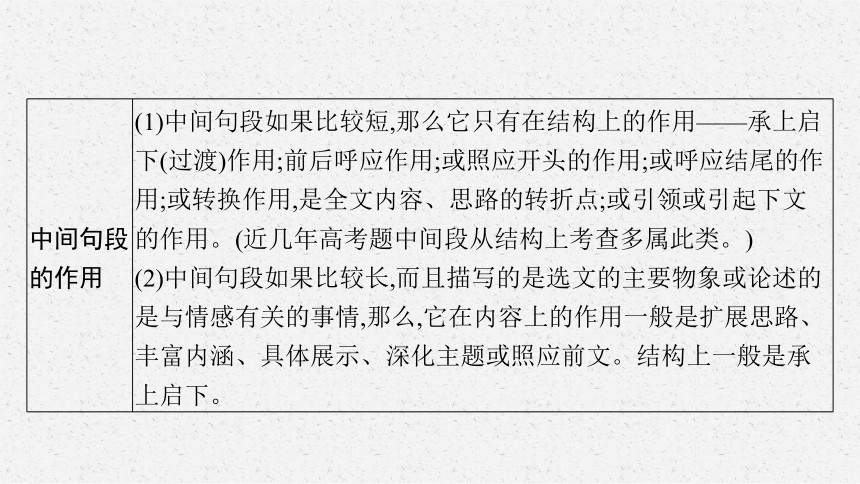

中间句段的作用 (1)中间句段如果比较短,那么它只有在结构上的作用——承上启下(过渡)作用;前后呼应作用;或照应开头的作用;或呼应结尾的作用;或转换作用,是全文内容、思路的转折点;或引领或引起下文的作用。(近几年高考题中间段从结构上考查多属此类。)

(2)中间句段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象或论述的是与情感有关的事情,那么,它在内容上的作用一般是扩展思路、丰富内涵、具体展示、深化主题或照应前文。结构上一般是承上启下。

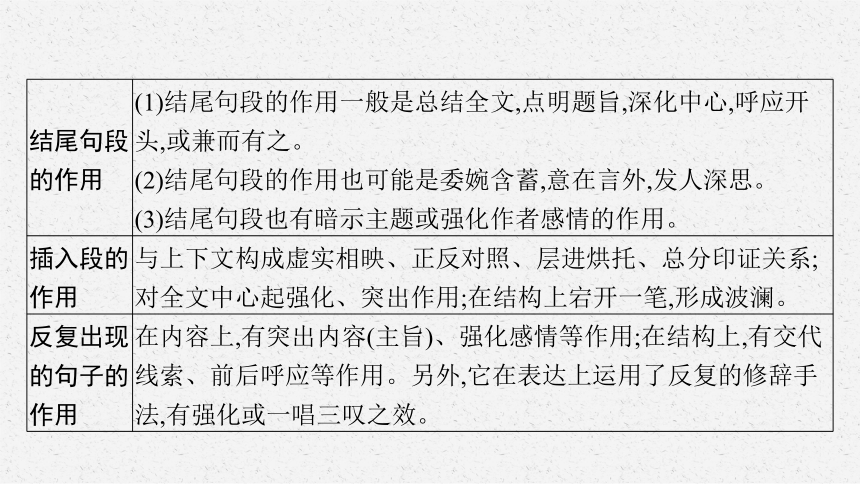

结尾句段的作用 (1)结尾句段的作用一般是总结全文,点明题旨,深化中心,呼应开头,或兼而有之。

(2)结尾句段的作用也可能是委婉含蓄,意在言外,发人深思。

(3)结尾句段也有暗示主题或强化作者感情的作用。

插入段的作用 与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;对全文中心起强化、突出作用;在结构上宕开一笔,形成波澜。

反复出现的句子的作用 在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用;在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。另外,它在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

技法攻略

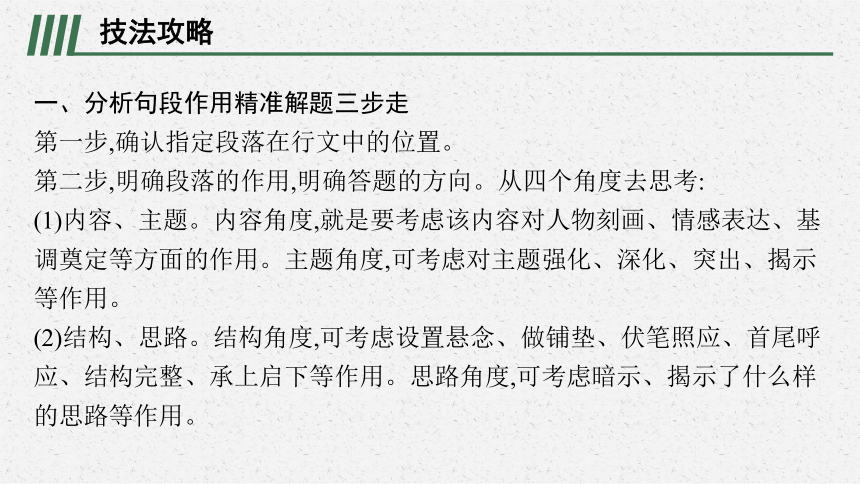

一、分析句段作用精准解题三步走

第一步,确认指定段落在行文中的位置。

第二步,明确段落的作用,明确答题的方向。从四个角度去思考:

(1)内容、主题。内容角度,就是要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用。主题角度,可考虑对主题强化、深化、突出、揭示等作用。

(2)结构、思路。结构角度,可考虑设置悬念、做铺垫、伏笔照应、首尾呼应、结构完整、承上启下等作用。思路角度,可考虑暗示、揭示了什么样的思路等作用。

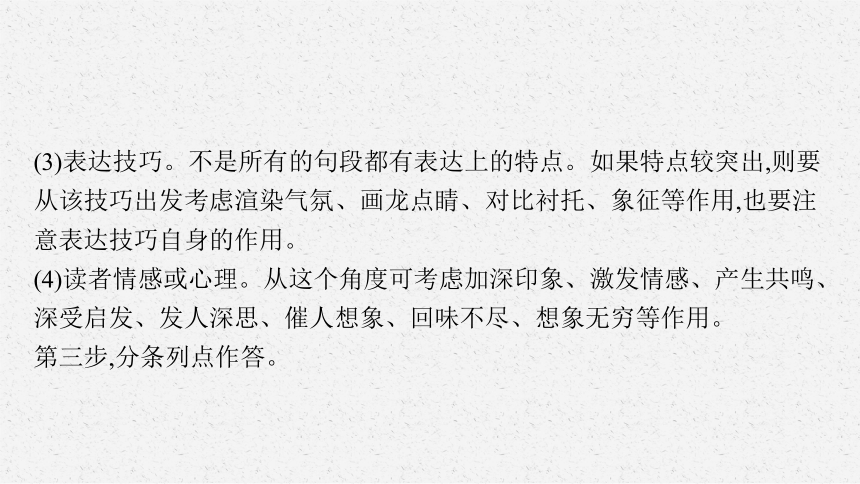

(3)表达技巧。不是所有的句段都有表达上的特点。如果特点较突出,则要从该技巧出发考虑渲染气氛、画龙点睛、对比衬托、象征等作用,也要注意表达技巧自身的作用。

(4)读者情感或心理。从这个角度可考虑加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷等作用。

第三步,分条列点作答。

二、解答句段作用题应注意什么

1.坚持一般性与特殊性相结合的答题方法,避免套用术语、乱贴标签。

开头段有开头段的作用,结尾段有结尾段的特点,同一位置必然有其共性。但是,文章又是千差万别、千变万化的。这就要求我们答句段作用题时必须既要掌握它的一般性、共性特征,又要注意其个性特征,做到两者完美结合。以开头句段的作用为例,其共性作用是写出了什么内容,引出下文(为下文做铺垫)。其个性作用有:开门见山,总结全文;先言他物他事,引出主体文字;描写景物,营造氛围;等等。

2.分清易混的作用术语,表达准确、到位。

(1)内容和结构。这两个词本来很好区分,可不少学生将其混为一谈。像“引出下文,为……做铺垫,总结全文,承上启下,伏笔照应”都属于结构;像“写出……内容,交代……背景(原因),抒发……情感,营造……氛围”都属于内容。当然,没有脱离内容而存在的形式,当答“为下文写……(内容)做铺垫,与下文……内容形成对比”时,这已经是含有内容、结构和表达作用了。

(2)总领下文和引出下文。总领下文也是“引出下文”,这段内容只有是全文内容的总写才叫“总领下文(全文)”,否则只能算“引出下文”。

(3)照应与过渡。照应是上下文内容上的呼应与联系,前有交代,后有应接,一般距离较远。过渡是该句(段)必须同时含有紧承上文的内容和开启下文的文字。过渡只是上下段的关系,没有距离;照应可以有距离,如首与尾的照应。

典题试做

阅读下面的文字,完成1~4题。

太行山里的信仰

郭震海

刚入冬,风就到。

中国北方,苍茫的太行山脉,如一声声雄壮有力的黄河大鼓,起伏的山峦像激情的鼓手敲出的抑扬顿挫之鼓点。收获后的田地如醉酒后的高原铁匠,赤身裸露出结实的、古铜色的脊梁。

山梁上的老人,背微驼,正手扶一把镐头,仰头望着蓝得透彻、高得通灵的天。斜阳成了老顽童。将老人和树木的身影拉得无限远、无限长,自己高挂长空乐得满面通红。老人站姿如尧,像舜,更像禹,确切说应该像尝百草的炎帝。这姿势仿佛瞬间越过万年,连接古今,这也是生息在这块土地上的农人们,千年不变的站姿。

有考古资料表明,这里是人类农业文明起源最早的地区之一。起伏的山脉孕育过播谷稼穑的民族先祖,厚重的大地迎接过文明曙光的初现。2.5亿年前的木化石,中华人民共和国成立后出土的第一具完整的恐龙化石,无不向世人昭示着这里的亘古和绵长。上古时期,上天塌陷,女娲慈心,不忍苍生有难,在这里炼五色石,飞身补天;尧时,十日并出,草木焦枯,民不聊生,后羿弯弓,力射九日;始祖炎帝,尝百草、兴农业、授医术,造福百姓,泽被后世。曾经的潞商,作为晋商之劲旅,凭借节俭勤奋、明礼诚信、精于管理、勇于开拓的精神,驰骋大江南北。这一支支骆驼商旅,满载潞绸、潞铁金银,熙来攘往地走出太行山的隔阻,汇入浩浩荡荡的古丝绸之路,远涉海外,享誉天下。数不尽的遗址,道不尽的陈迹,如散落在群山之间的颗颗珍珠,印证着数千年文明的邈远悠长。这里就是太行之巅,被誉为“天之脊”的上党。

踏着先祖的足迹,我和朋友就行走在太行之高地——上党。这位来自大洋彼岸的小伙子,在长治市当外教,一次文艺活动中我们相识。

“太不可思议了,你快看那田地,怎么都用石头垒在山上的!”朋友收住了脚步,突然就惊呼起来。我闻声而望,朋友正用手指着太行山间,农人们耕作的梯田。

我告诉朋友:“这是梯田。”

“是的,是梯田。”我说,这梯田如中国云南的哈尼梯田和广西的龙胜龙脊梯田一样。太行山里的梯田,沿着陡峭的山坡层层向上,如巨人登天的台阶,这伟大的杰作是生存在太行山里的人千百年来征服自然、顽强生存的有力注解。

在梯田的诱惑下,朋友快步而上。斜阳下,梯田披上金色的阳光,层层叠叠,金光闪闪,气势磅礴中更显阡陌纵横,线条流畅,如一幅洋溢着自然美、古朴美、形体美、文化美的伟大画作。

每一次接近这层层梯田,传说中的太行老愚公,那句铿锵有力的话总会真真切切地在我的耳边响起。矢志不渝,挖山不止。这是老愚公的信念,也是太行山里人的信念。许久以来,我总认为老愚公不是虚幻的人物,他是存在的,是我的先祖,是我的上辈,或者说就是我的父亲,是整个太行山里的农人。不!他是中国人。

我给这位来自美国的小伙子讲了《愚公移山》的故事。他听完后用眼睛盯着我的眼睛,双手作摊开状。我知道,他没有明白其内容。我急中生智,掏出手机下载英文版给他看。他仔细读完后,沉思了片刻道:“这老人太伟大了。对,像圣地亚哥,是的,像极了圣地亚哥,那个老渔夫。”

山顶上的老人走了下来,他扛着镐头,花白的头发在风中有些凌乱,宽敞的布衣随风微动,那张与黄土同色、被岁月亲吻过的脸,在斜阳下发出古铜色的光芒。蜿蜒的小道上,他走得步履坚定,身影被斜阳镀上了朦胧的金色,远远望去,恍惚中真如从远古而来,行走在山里的炎帝神农氏。我们与老人不曾见过,更谈不上相识,但“陌生”挡不住山里人的好客。一声招呼,老人满是皱褶的脸上如花怒放。庄稼人爱唠嗑,老人似乎更健谈,太阳未西沉,时间还早些,老人索性停下脚步,盘腿坐在我们旁边的荒石上。高天之下,苍山之间,我们谈笑声起,愈谈愈欢。

交谈得知,老人到山顶是为当年在抗战中牺牲的安眠在山上的烈士洒酒,种青松。烈士中没有老人的亲属,也非受人之托,他这样做完全出于自愿。

“自愿 ”朋友惊奇地问老人。

“是哩!”老人回答。老人告诉我们,他每年都会到山顶上为烈士献酒,为秃山播绿,坚持了数十年。抬头望去,山之顶,荒石乱,劲风烈,原本光秃秃的连野蒺藜都鲜有生长的山顶,在老人的坚持下,栽下的青松竟然神奇般地绿了半坡。据说,曾经有媒体记者在当地偶然得知此事,去村里找老人了解情况。记者告诉老人,要在媒体上宣传他的事迹。执拗的老人坚决不让,他不仅不接受这位记者的采访,还执意要求记者不要宣传。

“日子越好越不能忘掉那些流血牺牲的人啊!”老人喃喃自语着,抬起头望向西边的天。此时,西天已经被斜阳点燃,燃得正旺,红得动心。连绵不断的群山,望不断的沟沟梁梁,数不尽的村村庄庄,也燃得正旺,红得动心。我告诉艾瑞,眼前的太行山,这个为中华人民共和国成立立下过不朽功绩的山,当年是中国八路军对抗侵略者的主战场,在这里,每一块岩石都曾被先烈们用鲜血染红过,每一座山峰上都安歇着不朽的忠魂。面对外来侵略者的机枪和大炮,山里的百姓争先恐后、积极参军、踊跃支援。正是在人民群众的强大支援下,八路军,这支神奇的中国军队,面对飞机大炮数倍于自己的疯狂侵略者,靠“小米加步枪”赢得了一个又一个胜利,书写了军事史上的不朽传奇。今天的山脉依旧,今天的人情更浓。在太行山里的百姓心中,仿佛与生俱来有一颗朴实的红心,这是对乡土的守护,对家和国的忠心和热爱,代代延续,构成太行人特有的价值取向和精神追求。

艾瑞始终安静地听着,这位美国小伙子不时用眼睛去望老人的脸。他对我说:“将军,是的,这老人像个忠诚的将军。”

我笑笑,对艾瑞说:“不,要说将军,整个山里的百姓都是将军。”我告诉他,战争年代且不说,就说当下吧,在太行山里,和老人类似的人和事如这里的石头一样普遍。

“忠诚是啥,俺不太懂。不过,俺作为一个庄稼人,懂得没有国,就没有家。”夕阳中,老人对朋友说。

朋友听了,盯着老人看了很久道:“我在想,如果我是总统,我肯定会让他和将军们站在一起,授给他荣誉勋章。”

我笑着说:“中国的百姓并不是为了荣誉,他们这样做完全是出于真实的内心,是本意。他们爱家,更爱国,就如恋土思乡一样,这情感是质朴的,是最真挚的,这恋土思乡的情感也成为山里人颇具特色的生命情结,也是我们整个中华民族的生命情结,构成了我们这个民族爱国主义的生命根源,也是古往今来太行山里人保家卫国、建设家园的动力源泉。”

火一样的黄昏,我们坐在荒石上交谈着。山里很安静,没有进入深冬的风不是太冷。夕阳下,阵阵鸟鸣声,不绝于耳。

(有删改)

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文中画波浪线部分用特写镜头向我们展现了一位具有代表性的劳作不息的农民形象。

B.朋友看到美丽梯田突然惊呼这一细节,突出了太行山梯田的自然之美和给人带来的精神震撼。

C.文章写“我”和朋友陶醉于梯田的美丽与壮观这一内容,其用意在于表达对梯田的喜爱。

D.文中将圣地亚哥与愚公进行比较,表现出朋友对中华民族精神的敬仰之情。

答案 C

解析 C项中“其用意在于表达对梯田的喜爱”错误,意在突出这美丽与壮观的梯田背后是代代劳动者的辛勤付出,表达对劳动者的赞美。

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文以太行山为背景,有力地展现了太行山人改造自然、热爱国家的精神风貌。

B.文章以第一人称展开叙述,代入感强,真切有力地再现了太行山的景美、人美、情美。

C.文章在写老人朴实性格的同时,更写出了老人甘于平淡、与世无争的本分与善良。

D.文章运用比喻、拟人等修辞,描写了太行山的人情风物,增强了语言的表现力。

答案 C

解析 C项中“与世无争”错误,更写出了老人对乡土的守护,对家、国的忠心和热爱。

★3.文章写“愚公”的故事有何作用 请简要分析。

提示 ①借助朋友对愚公的赞美,烘托人物形象,突出老人平凡而伟大的形象。②老愚公的信念也是太行山里人的信念,是中国人的信念,体现了中华民族精神的传承与发展。③深化了文章主旨。(意思对即可)

4.请简要赏析本文构思上的艺术特色。

提示 ①借助于外国朋友的视角,表达外国友人对太行山人的惊奇,抒发作者对民族精神的自豪感。②用“我”与外国友人的对话,不仅写出所见所闻所感,而且深化主题。③将考古资料、神话传说和现实融为一体,展现了自古至今一脉相承的太行山精神。(意思对即可)

本课结束

第一单元

教考衔接 素养提升 局部材料安排的作用

语 文

知识阐释

分析局部材料安排的作用这类题目往往不是要求总体分析文章结构思路,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用。具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。句段作用是文章考查的重点和热点。

不同类型的句段在文中的作用

开头句段的作用 (1)点明标题,开门见山。

(2)引起下文。有一些文章开头虽不直接点题,但能引起下文。或连续发问,发人深省,引发读者兴趣;或埋下伏笔,暗示下文呼应;或设置线索,暗示下文贯通;或设置悬念,暗示下文解释;或运用特殊语言,以照应结尾。

(3)奠定基调。有的文章开头就展现思想深沉或情感饱满的特点,比如连续感叹,抒发强烈感情,为全文奠定感情基调。

(4)正反铺垫。有的文章要写某个人、某件事或某个道理,但开头不直接写这些内容,而先去写别的人、别的事或别的道理,这样就从正面或反面为要写的人、事、理作了烘托、陪衬。这种方法叫铺垫。无论是正面铺垫还是反面铺垫,其作用都是调动读者浓厚的阅读兴趣。反面铺垫又叫对比。

中间句段的作用 (1)中间句段如果比较短,那么它只有在结构上的作用——承上启下(过渡)作用;前后呼应作用;或照应开头的作用;或呼应结尾的作用;或转换作用,是全文内容、思路的转折点;或引领或引起下文的作用。(近几年高考题中间段从结构上考查多属此类。)

(2)中间句段如果比较长,而且描写的是选文的主要物象或论述的是与情感有关的事情,那么,它在内容上的作用一般是扩展思路、丰富内涵、具体展示、深化主题或照应前文。结构上一般是承上启下。

结尾句段的作用 (1)结尾句段的作用一般是总结全文,点明题旨,深化中心,呼应开头,或兼而有之。

(2)结尾句段的作用也可能是委婉含蓄,意在言外,发人深思。

(3)结尾句段也有暗示主题或强化作者感情的作用。

插入段的作用 与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;对全文中心起强化、突出作用;在结构上宕开一笔,形成波澜。

反复出现的句子的作用 在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用;在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。另外,它在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

技法攻略

一、分析句段作用精准解题三步走

第一步,确认指定段落在行文中的位置。

第二步,明确段落的作用,明确答题的方向。从四个角度去思考:

(1)内容、主题。内容角度,就是要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用。主题角度,可考虑对主题强化、深化、突出、揭示等作用。

(2)结构、思路。结构角度,可考虑设置悬念、做铺垫、伏笔照应、首尾呼应、结构完整、承上启下等作用。思路角度,可考虑暗示、揭示了什么样的思路等作用。

(3)表达技巧。不是所有的句段都有表达上的特点。如果特点较突出,则要从该技巧出发考虑渲染气氛、画龙点睛、对比衬托、象征等作用,也要注意表达技巧自身的作用。

(4)读者情感或心理。从这个角度可考虑加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷等作用。

第三步,分条列点作答。

二、解答句段作用题应注意什么

1.坚持一般性与特殊性相结合的答题方法,避免套用术语、乱贴标签。

开头段有开头段的作用,结尾段有结尾段的特点,同一位置必然有其共性。但是,文章又是千差万别、千变万化的。这就要求我们答句段作用题时必须既要掌握它的一般性、共性特征,又要注意其个性特征,做到两者完美结合。以开头句段的作用为例,其共性作用是写出了什么内容,引出下文(为下文做铺垫)。其个性作用有:开门见山,总结全文;先言他物他事,引出主体文字;描写景物,营造氛围;等等。

2.分清易混的作用术语,表达准确、到位。

(1)内容和结构。这两个词本来很好区分,可不少学生将其混为一谈。像“引出下文,为……做铺垫,总结全文,承上启下,伏笔照应”都属于结构;像“写出……内容,交代……背景(原因),抒发……情感,营造……氛围”都属于内容。当然,没有脱离内容而存在的形式,当答“为下文写……(内容)做铺垫,与下文……内容形成对比”时,这已经是含有内容、结构和表达作用了。

(2)总领下文和引出下文。总领下文也是“引出下文”,这段内容只有是全文内容的总写才叫“总领下文(全文)”,否则只能算“引出下文”。

(3)照应与过渡。照应是上下文内容上的呼应与联系,前有交代,后有应接,一般距离较远。过渡是该句(段)必须同时含有紧承上文的内容和开启下文的文字。过渡只是上下段的关系,没有距离;照应可以有距离,如首与尾的照应。

典题试做

阅读下面的文字,完成1~4题。

太行山里的信仰

郭震海

刚入冬,风就到。

中国北方,苍茫的太行山脉,如一声声雄壮有力的黄河大鼓,起伏的山峦像激情的鼓手敲出的抑扬顿挫之鼓点。收获后的田地如醉酒后的高原铁匠,赤身裸露出结实的、古铜色的脊梁。

山梁上的老人,背微驼,正手扶一把镐头,仰头望着蓝得透彻、高得通灵的天。斜阳成了老顽童。将老人和树木的身影拉得无限远、无限长,自己高挂长空乐得满面通红。老人站姿如尧,像舜,更像禹,确切说应该像尝百草的炎帝。这姿势仿佛瞬间越过万年,连接古今,这也是生息在这块土地上的农人们,千年不变的站姿。

有考古资料表明,这里是人类农业文明起源最早的地区之一。起伏的山脉孕育过播谷稼穑的民族先祖,厚重的大地迎接过文明曙光的初现。2.5亿年前的木化石,中华人民共和国成立后出土的第一具完整的恐龙化石,无不向世人昭示着这里的亘古和绵长。上古时期,上天塌陷,女娲慈心,不忍苍生有难,在这里炼五色石,飞身补天;尧时,十日并出,草木焦枯,民不聊生,后羿弯弓,力射九日;始祖炎帝,尝百草、兴农业、授医术,造福百姓,泽被后世。曾经的潞商,作为晋商之劲旅,凭借节俭勤奋、明礼诚信、精于管理、勇于开拓的精神,驰骋大江南北。这一支支骆驼商旅,满载潞绸、潞铁金银,熙来攘往地走出太行山的隔阻,汇入浩浩荡荡的古丝绸之路,远涉海外,享誉天下。数不尽的遗址,道不尽的陈迹,如散落在群山之间的颗颗珍珠,印证着数千年文明的邈远悠长。这里就是太行之巅,被誉为“天之脊”的上党。

踏着先祖的足迹,我和朋友就行走在太行之高地——上党。这位来自大洋彼岸的小伙子,在长治市当外教,一次文艺活动中我们相识。

“太不可思议了,你快看那田地,怎么都用石头垒在山上的!”朋友收住了脚步,突然就惊呼起来。我闻声而望,朋友正用手指着太行山间,农人们耕作的梯田。

我告诉朋友:“这是梯田。”

“是的,是梯田。”我说,这梯田如中国云南的哈尼梯田和广西的龙胜龙脊梯田一样。太行山里的梯田,沿着陡峭的山坡层层向上,如巨人登天的台阶,这伟大的杰作是生存在太行山里的人千百年来征服自然、顽强生存的有力注解。

在梯田的诱惑下,朋友快步而上。斜阳下,梯田披上金色的阳光,层层叠叠,金光闪闪,气势磅礴中更显阡陌纵横,线条流畅,如一幅洋溢着自然美、古朴美、形体美、文化美的伟大画作。

每一次接近这层层梯田,传说中的太行老愚公,那句铿锵有力的话总会真真切切地在我的耳边响起。矢志不渝,挖山不止。这是老愚公的信念,也是太行山里人的信念。许久以来,我总认为老愚公不是虚幻的人物,他是存在的,是我的先祖,是我的上辈,或者说就是我的父亲,是整个太行山里的农人。不!他是中国人。

我给这位来自美国的小伙子讲了《愚公移山》的故事。他听完后用眼睛盯着我的眼睛,双手作摊开状。我知道,他没有明白其内容。我急中生智,掏出手机下载英文版给他看。他仔细读完后,沉思了片刻道:“这老人太伟大了。对,像圣地亚哥,是的,像极了圣地亚哥,那个老渔夫。”

山顶上的老人走了下来,他扛着镐头,花白的头发在风中有些凌乱,宽敞的布衣随风微动,那张与黄土同色、被岁月亲吻过的脸,在斜阳下发出古铜色的光芒。蜿蜒的小道上,他走得步履坚定,身影被斜阳镀上了朦胧的金色,远远望去,恍惚中真如从远古而来,行走在山里的炎帝神农氏。我们与老人不曾见过,更谈不上相识,但“陌生”挡不住山里人的好客。一声招呼,老人满是皱褶的脸上如花怒放。庄稼人爱唠嗑,老人似乎更健谈,太阳未西沉,时间还早些,老人索性停下脚步,盘腿坐在我们旁边的荒石上。高天之下,苍山之间,我们谈笑声起,愈谈愈欢。

交谈得知,老人到山顶是为当年在抗战中牺牲的安眠在山上的烈士洒酒,种青松。烈士中没有老人的亲属,也非受人之托,他这样做完全出于自愿。

“自愿 ”朋友惊奇地问老人。

“是哩!”老人回答。老人告诉我们,他每年都会到山顶上为烈士献酒,为秃山播绿,坚持了数十年。抬头望去,山之顶,荒石乱,劲风烈,原本光秃秃的连野蒺藜都鲜有生长的山顶,在老人的坚持下,栽下的青松竟然神奇般地绿了半坡。据说,曾经有媒体记者在当地偶然得知此事,去村里找老人了解情况。记者告诉老人,要在媒体上宣传他的事迹。执拗的老人坚决不让,他不仅不接受这位记者的采访,还执意要求记者不要宣传。

“日子越好越不能忘掉那些流血牺牲的人啊!”老人喃喃自语着,抬起头望向西边的天。此时,西天已经被斜阳点燃,燃得正旺,红得动心。连绵不断的群山,望不断的沟沟梁梁,数不尽的村村庄庄,也燃得正旺,红得动心。我告诉艾瑞,眼前的太行山,这个为中华人民共和国成立立下过不朽功绩的山,当年是中国八路军对抗侵略者的主战场,在这里,每一块岩石都曾被先烈们用鲜血染红过,每一座山峰上都安歇着不朽的忠魂。面对外来侵略者的机枪和大炮,山里的百姓争先恐后、积极参军、踊跃支援。正是在人民群众的强大支援下,八路军,这支神奇的中国军队,面对飞机大炮数倍于自己的疯狂侵略者,靠“小米加步枪”赢得了一个又一个胜利,书写了军事史上的不朽传奇。今天的山脉依旧,今天的人情更浓。在太行山里的百姓心中,仿佛与生俱来有一颗朴实的红心,这是对乡土的守护,对家和国的忠心和热爱,代代延续,构成太行人特有的价值取向和精神追求。

艾瑞始终安静地听着,这位美国小伙子不时用眼睛去望老人的脸。他对我说:“将军,是的,这老人像个忠诚的将军。”

我笑笑,对艾瑞说:“不,要说将军,整个山里的百姓都是将军。”我告诉他,战争年代且不说,就说当下吧,在太行山里,和老人类似的人和事如这里的石头一样普遍。

“忠诚是啥,俺不太懂。不过,俺作为一个庄稼人,懂得没有国,就没有家。”夕阳中,老人对朋友说。

朋友听了,盯着老人看了很久道:“我在想,如果我是总统,我肯定会让他和将军们站在一起,授给他荣誉勋章。”

我笑着说:“中国的百姓并不是为了荣誉,他们这样做完全是出于真实的内心,是本意。他们爱家,更爱国,就如恋土思乡一样,这情感是质朴的,是最真挚的,这恋土思乡的情感也成为山里人颇具特色的生命情结,也是我们整个中华民族的生命情结,构成了我们这个民族爱国主义的生命根源,也是古往今来太行山里人保家卫国、建设家园的动力源泉。”

火一样的黄昏,我们坐在荒石上交谈着。山里很安静,没有进入深冬的风不是太冷。夕阳下,阵阵鸟鸣声,不绝于耳。

(有删改)

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文中画波浪线部分用特写镜头向我们展现了一位具有代表性的劳作不息的农民形象。

B.朋友看到美丽梯田突然惊呼这一细节,突出了太行山梯田的自然之美和给人带来的精神震撼。

C.文章写“我”和朋友陶醉于梯田的美丽与壮观这一内容,其用意在于表达对梯田的喜爱。

D.文中将圣地亚哥与愚公进行比较,表现出朋友对中华民族精神的敬仰之情。

答案 C

解析 C项中“其用意在于表达对梯田的喜爱”错误,意在突出这美丽与壮观的梯田背后是代代劳动者的辛勤付出,表达对劳动者的赞美。

2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文以太行山为背景,有力地展现了太行山人改造自然、热爱国家的精神风貌。

B.文章以第一人称展开叙述,代入感强,真切有力地再现了太行山的景美、人美、情美。

C.文章在写老人朴实性格的同时,更写出了老人甘于平淡、与世无争的本分与善良。

D.文章运用比喻、拟人等修辞,描写了太行山的人情风物,增强了语言的表现力。

答案 C

解析 C项中“与世无争”错误,更写出了老人对乡土的守护,对家、国的忠心和热爱。

★3.文章写“愚公”的故事有何作用 请简要分析。

提示 ①借助朋友对愚公的赞美,烘托人物形象,突出老人平凡而伟大的形象。②老愚公的信念也是太行山里人的信念,是中国人的信念,体现了中华民族精神的传承与发展。③深化了文章主旨。(意思对即可)

4.请简要赏析本文构思上的艺术特色。

提示 ①借助于外国朋友的视角,表达外国友人对太行山人的惊奇,抒发作者对民族精神的自豪感。②用“我”与外国友人的对话,不仅写出所见所闻所感,而且深化主题。③将考古资料、神话传说和现实融为一体,展现了自古至今一脉相承的太行山精神。(意思对即可)

本课结束