2022—2023学年统编版高一下学期期末复习 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年统编版高一下学期期末复习 课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

高一语文

期末复习

735班

复习清单 / 735班

01

必修下册每课知识点(课下注释、重要实词)、选择题达标训练、七张理解性默写、课内文言文过关训练

02

背诵并默写文言文及古诗、小说知识点

03

作文素材:董宇辉、《山水情》、路生梅、祝学光、袁隆平、屠呦呦......

04

看试卷错题、《一线精炼》错题、《一线精炼》90页、91页、93页文章、晨测一至十

现代文阅读I

1.因果倒置(......形成......)

2.以偏概全(......取决于......、有关专家认为、这一归类划分不一定能概括其全部、流传受阻、北极动物、一些、大半)

3.关联词错误(不仅......而且......、只要......就、并列改成递进)

4.强加因果(因而萌生“国货当自强”的意识、)

5.主语错误(“人人都有麦克风”的时代,不需要花太多心思去构建规则)

6.混淆时态(过去、将来)

7.条件错误

8.曲解文意

小说知识点

1.议论文的论证特点【论点提出方式、论证结构、语言特点、论证方法】

2.好的科普文应该具备哪些要素

3.议论文阅读

【人物、情节、环境、主题、读者角度】

4.小说的表达技巧【表达方式、修辞手法、表现手法、结构特点、材料安排】

5.小说叙事技巧【叙述视角、叙述人称、叙述腔调、叙述方法(顺序)、叙述节奏、叙述频率、情节结构安排的技巧、表现手法】

6.人物描写的角度及作用

7.次要人物的作用

8.人称选用的作用

9.小说情节结构及小说情节安排的各种叙述手法

10.环境描写分类及作用

小说知识点

11.小标题的作用

12.小说标题的作用

13.五种表达方式

14.详略得当的作用

15.某一句话的表达效果

16.“设问”简要分析其表达效果

17.“排比”简要分析其表达效果

18.戏剧三要素

19.顶真的作用

20.对偶的作用

21.手法

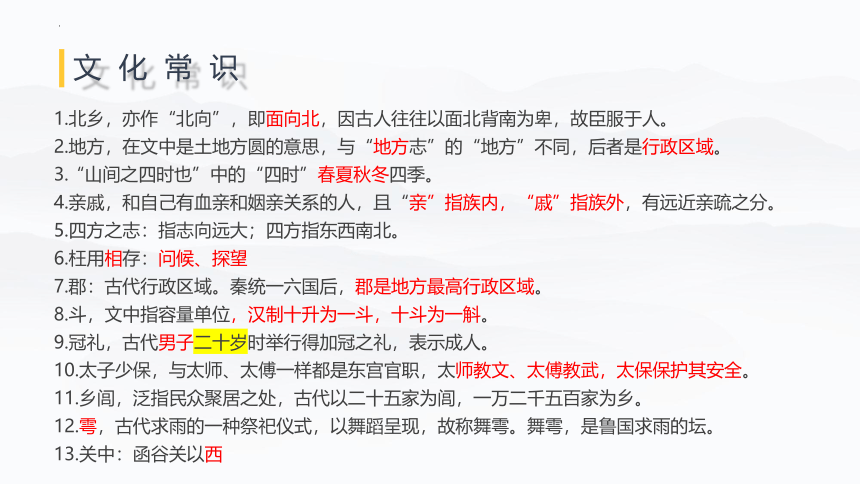

文化常识

1.北乡,亦作“北向”,即面向北,因古人往往以面北背南为卑,故臣服于人。

2.地方,在文中是土地方圆的意思,与“地方志”的“地方”不同,后者是行政区域。

3.“山间之四时也”中的“四时”春夏秋冬四季。

4.亲戚,和自己有血亲和姻亲关系的人,且“亲”指族内,“戚”指族外,有远近亲疏之分。

5.四方之志:指志向远大;四方指东西南北。

6.枉用相存:问候、探望

7.郡:古代行政区域。秦统一六国后,郡是地方最高行政区域。

8.斗,文中指容量单位,汉制十升为一斗,十斗为一斛。

9.冠礼,古代男子二十岁时举行得加冠之礼,表示成人。

10.太子少保,与太师、太傅一样都是东宫官职,太师教文、太傅教武,太保保护其安全。

11.乡闾,泛指民众聚居之处,古代以二十五家为闾,一万二千五百家为乡。

12.雩,古代求雨的一种祭祀仪式,以舞蹈呈现,故称舞雩。舞雩,是鲁国求雨的坛。

13.关中:函谷关以西

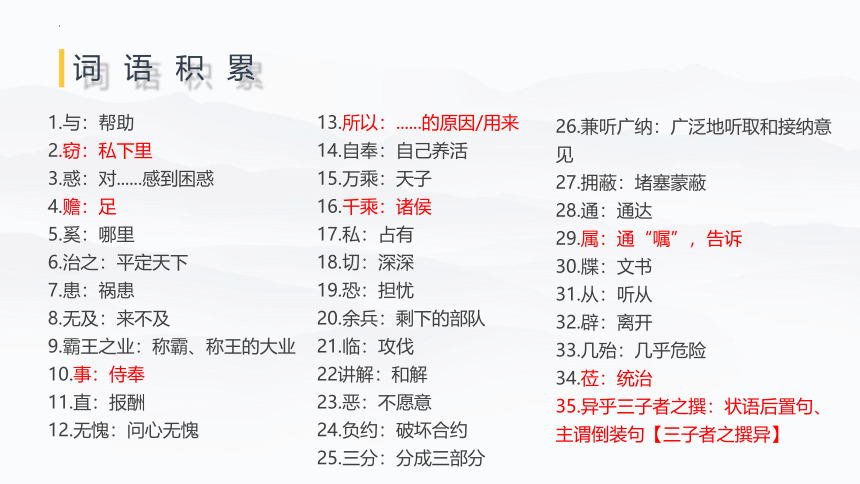

词语积累

26.兼听广纳:广泛地听取和接纳意见

27.拥蔽:堵塞蒙蔽

28.通:通达

29.属:通“嘱”,告诉

30.牒:文书

31.从:听从

32.辟:离开

33.几殆:几乎危险

34.莅:统治

35.异乎三子者之撰:状语后置句、主谓倒装句【三子者之撰异】

1.与:帮助

2.窃:私下里

3.惑:对......感到困惑

4.赡:足

5.奚:哪里

6.治之:平定天下

7.患:祸患

8.无及:来不及

9.霸王之业:称霸、称王的大业

10.事:侍奉

11.直:报酬

12.无愧:问心无愧

13.所以:......的原因/用来

14.自奉:自己养活

15.万乘:天子

16.千乘:诸侯

17.私:占有

18.切:深深

19.恐:担忧

20.余兵:剩下的部队

21.临:攻伐

22讲解:和解

23.恶:不愿意

24.负约:破坏合约

25.三分:分成三部分

《谏逐客书》理解性默写

1.《谏逐客书》一文开头“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”这一断语用非常警醒而委婉的言辞开宗明义,起句发意振聋发聩。

2.《谏逐客书》中用“ 西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋”四句话列举秦穆公求贤若渴的事实。

3.李斯在《谏逐客书》中认为孝公采用商鞅之法,在国内起到了“ 移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用”的良好效果。

4.在《谏逐客书》中,李斯写秦昭王加强和巩固了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力的句子是“强公室,杜私门”。

5. 在《谏逐客书》中,作者以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据,进行概括并得出成功的原因“ 此四君者,皆以客之功” ,进而提出诘问“ 客何负于秦哉”以驳倒“吏议”。

《谏逐客书》理解性默写

6.在《谏逐客书》中,李斯认为如果秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭王却客疏士,那么最终结果会是“是使国无富利之实而秦无强大之名也”。

7.在《谏逐客书》中,李斯立足现实,通过对比论证一针见血地指出,同样是非秦国的,如果国君对待外来物和对待外来人采取不同的态度的话,会给人“ 然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也”这样的不良印象。

8.李斯在《谏逐客书》中以泰山作比,说明要广纳人才才能成就大业的句子是“是以太山不让土壤,故能成其大”。

9.荀子在《劝学》中的“不积小流,无以成江海”两句是从反面以水为例表达了积累的重要性,而李斯在《谏逐客书》中写道“河海不择细流,故能就其深 ”,以水为例说明君王应重视接纳人才。

10.在李斯的《谏逐客书》中,作者先后列举泰山高大和河海深邃的例子,是为了说明“王者不却众庶,故能明其德”。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

15.下列对这首诗的理解和赏析,正确的一项是(3分)

A.首联先写诗人因为人世扰攘、人事繁复而生发的种种人生感慨,因伤心而触景,诗人多次来到龙门废寺,如此起笔不同一般。

B.颔联写诗人从早到晚流连于“不移”的“山色”和“依旧”的“石台”,这与刘禹锡的“山形依旧枕寒流”一句异曲同工。

C.颈联细笔勾勒出诗人眼前之景,新生的“芳草”青翠欲滴,日暮的“残花”飘摇坠落,新旧两相继替,春天的生机扑面而来。

D.尾联所写之景由近及远,动静相宜,诉诸诗人的视听感官,借流水的清音和飞鸟的啼鸣表达诗人寄情于自然的人生态度。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

15.下列对这首诗的理解和赏析,正确的一项是(3分)

A.首联先写诗人因为人世扰攘、人事繁复而生发的种种人生感慨,因伤心而触景,诗人多次来到龙门废寺,如此起笔不同一般。

B.颔联写诗人从早到晚流连于“不移”的“山色”和“依旧”的“石台”,这与刘禹锡的“山形依旧枕寒流”一句异曲同工。

C.颈联细笔勾勒出诗人眼前之景,新生的“芳草”青翠欲滴,日暮的“残花”飘摇坠落,新旧两相继替,春天的生机扑面而来。

D.尾联所写之景由近及远,动静相宜,诉诸诗人的视听感官,借流水的清音和飞鸟的啼鸣表达诗人寄情于自然的人生态度。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

16.有人认为,本诗颔联中的“石台依旧水云空”一句可能为“水云依旧石台空”之误,你同意这一说法吗?为什么 (6分)

示例一:同意。(1分)

“水云”与“山色”相对,同为自然之物;“石台”与“楼殿”相对,同为人造之物;(2分)

“水云依旧石台空”与“山色不移楼殿尽”在语意上对仗更加工整;(2分)

表达了自然永恒,人世短暂的对比。(1分)

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

16.有人认为,本诗颔联中的“石台依旧水云空”一句可能为“水云依旧石台空”之误,你同意这一说法吗?为什么 (6分)

示例二:不同意。(1分)

“水云”与“山色”同为自然之物,“石台”与“楼殿”同为人造之物;(2分)

交错描写有双关之意;(2分)

且“石台依旧水云空”一句在不变的自然与“依旧”的人造之物的反衬下,写出人世的短暂和人事的倥偬,更能凸显世事苍凉之感。(1分)

[6分。分点赋分,满分为止。同意/不同意1分。第一个理由2分,第二个理由2分,总结1分。若有其他说法,只要于文有据、言之有理,也可酌情赋分。]

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

15.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.词以设问为开头,看似突兀,实则既能制造悬念,也能在问答中自然推进词意。

B.“渔阳鼙鼓”一句写安史之乱,可让读者联系南宋时局,体会本词的写作意图。

C.“池馆”与柳永《望海潮》中的“凤池”一样,都用借代巧妙隐含了作者情思。

D.词人善于用典抒怀,如结句就以西施自况,曲折表达了位卑未敢忘忧国的情怀。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

15.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.词以设问为开头,看似突兀,实则既能制造悬念,也能在问答中自然推进词意。

B.“渔阳鼙鼓”一句写安史之乱,可让读者联系南宋时局,体会本词的写作意图。

C.“池馆”与柳永《望海潮》中的“凤池”一样,都用借代巧妙隐含了作者情思。

D.词人善于用典抒怀,如结句就以西施自况,曲折表达了位卑未敢忘忧国的情怀。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

16.有人评论本词“表面为‘嘲牡丹’,实者讥讽恋花人”,请结合全词谈谈你的理解。(6分)

①上阕以牡丹比杨贵妃,表面是嘲讽牡丹与杨贵妃粉饰太平、倾人误国。

②下阕开头写一掷千金买栽牡丹之风,其实是讥讽权贵富豪玩物丧志、骄奢误国。

③结尾两句运用假设推导,其实意在讥讽迷恋名花美人的统治者昏聩误国。

作文素材

《山水情》

袁隆平、屠呦呦、李大钊、梁启超

论点、论据、论证

举例论证、反面论证、假设论证、以小见大、从古到今

01 《洗尽铅华始见金》

02 《用奋斗铸未来,以热血谱青春》

董宇辉

路生梅

祝学光

考前叮嘱

04

03

02

01

理解性默写

1.自己在考前一定要默写一遍

2.不许空题

(违者,抄两遍必修下册课内文言文原文)

3.不要写错字

作文

作文紧扣材料,写够字数,在800字格5行之下。

选择题

1.看清题号

2.涂到答题卡上

3.看清楚是正确、不正确

4.结合文本作答,要有依据、不可凭空想象

大题

1.分点!分点!分点!

2.向考官展现你们的思维能力!

3.书写规范

4.字尽量写满

心无旁骛

笔下生风

735班

高一语文

期末复习

735班

复习清单 / 735班

01

必修下册每课知识点(课下注释、重要实词)、选择题达标训练、七张理解性默写、课内文言文过关训练

02

背诵并默写文言文及古诗、小说知识点

03

作文素材:董宇辉、《山水情》、路生梅、祝学光、袁隆平、屠呦呦......

04

看试卷错题、《一线精炼》错题、《一线精炼》90页、91页、93页文章、晨测一至十

现代文阅读I

1.因果倒置(......形成......)

2.以偏概全(......取决于......、有关专家认为、这一归类划分不一定能概括其全部、流传受阻、北极动物、一些、大半)

3.关联词错误(不仅......而且......、只要......就、并列改成递进)

4.强加因果(因而萌生“国货当自强”的意识、)

5.主语错误(“人人都有麦克风”的时代,不需要花太多心思去构建规则)

6.混淆时态(过去、将来)

7.条件错误

8.曲解文意

小说知识点

1.议论文的论证特点【论点提出方式、论证结构、语言特点、论证方法】

2.好的科普文应该具备哪些要素

3.议论文阅读

【人物、情节、环境、主题、读者角度】

4.小说的表达技巧【表达方式、修辞手法、表现手法、结构特点、材料安排】

5.小说叙事技巧【叙述视角、叙述人称、叙述腔调、叙述方法(顺序)、叙述节奏、叙述频率、情节结构安排的技巧、表现手法】

6.人物描写的角度及作用

7.次要人物的作用

8.人称选用的作用

9.小说情节结构及小说情节安排的各种叙述手法

10.环境描写分类及作用

小说知识点

11.小标题的作用

12.小说标题的作用

13.五种表达方式

14.详略得当的作用

15.某一句话的表达效果

16.“设问”简要分析其表达效果

17.“排比”简要分析其表达效果

18.戏剧三要素

19.顶真的作用

20.对偶的作用

21.手法

文化常识

1.北乡,亦作“北向”,即面向北,因古人往往以面北背南为卑,故臣服于人。

2.地方,在文中是土地方圆的意思,与“地方志”的“地方”不同,后者是行政区域。

3.“山间之四时也”中的“四时”春夏秋冬四季。

4.亲戚,和自己有血亲和姻亲关系的人,且“亲”指族内,“戚”指族外,有远近亲疏之分。

5.四方之志:指志向远大;四方指东西南北。

6.枉用相存:问候、探望

7.郡:古代行政区域。秦统一六国后,郡是地方最高行政区域。

8.斗,文中指容量单位,汉制十升为一斗,十斗为一斛。

9.冠礼,古代男子二十岁时举行得加冠之礼,表示成人。

10.太子少保,与太师、太傅一样都是东宫官职,太师教文、太傅教武,太保保护其安全。

11.乡闾,泛指民众聚居之处,古代以二十五家为闾,一万二千五百家为乡。

12.雩,古代求雨的一种祭祀仪式,以舞蹈呈现,故称舞雩。舞雩,是鲁国求雨的坛。

13.关中:函谷关以西

词语积累

26.兼听广纳:广泛地听取和接纳意见

27.拥蔽:堵塞蒙蔽

28.通:通达

29.属:通“嘱”,告诉

30.牒:文书

31.从:听从

32.辟:离开

33.几殆:几乎危险

34.莅:统治

35.异乎三子者之撰:状语后置句、主谓倒装句【三子者之撰异】

1.与:帮助

2.窃:私下里

3.惑:对......感到困惑

4.赡:足

5.奚:哪里

6.治之:平定天下

7.患:祸患

8.无及:来不及

9.霸王之业:称霸、称王的大业

10.事:侍奉

11.直:报酬

12.无愧:问心无愧

13.所以:......的原因/用来

14.自奉:自己养活

15.万乘:天子

16.千乘:诸侯

17.私:占有

18.切:深深

19.恐:担忧

20.余兵:剩下的部队

21.临:攻伐

22讲解:和解

23.恶:不愿意

24.负约:破坏合约

25.三分:分成三部分

《谏逐客书》理解性默写

1.《谏逐客书》一文开头“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”这一断语用非常警醒而委婉的言辞开宗明义,起句发意振聋发聩。

2.《谏逐客书》中用“ 西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋”四句话列举秦穆公求贤若渴的事实。

3.李斯在《谏逐客书》中认为孝公采用商鞅之法,在国内起到了“ 移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用”的良好效果。

4.在《谏逐客书》中,李斯写秦昭王加强和巩固了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力的句子是“强公室,杜私门”。

5. 在《谏逐客书》中,作者以秦国历史上的四位君主的功业为事实论据,进行概括并得出成功的原因“ 此四君者,皆以客之功” ,进而提出诘问“ 客何负于秦哉”以驳倒“吏议”。

《谏逐客书》理解性默写

6.在《谏逐客书》中,李斯认为如果秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭王却客疏士,那么最终结果会是“是使国无富利之实而秦无强大之名也”。

7.在《谏逐客书》中,李斯立足现实,通过对比论证一针见血地指出,同样是非秦国的,如果国君对待外来物和对待外来人采取不同的态度的话,会给人“ 然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也”这样的不良印象。

8.李斯在《谏逐客书》中以泰山作比,说明要广纳人才才能成就大业的句子是“是以太山不让土壤,故能成其大”。

9.荀子在《劝学》中的“不积小流,无以成江海”两句是从反面以水为例表达了积累的重要性,而李斯在《谏逐客书》中写道“河海不择细流,故能就其深 ”,以水为例说明君王应重视接纳人才。

10.在李斯的《谏逐客书》中,作者先后列举泰山高大和河海深邃的例子,是为了说明“王者不却众庶,故能明其德”。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

15.下列对这首诗的理解和赏析,正确的一项是(3分)

A.首联先写诗人因为人世扰攘、人事繁复而生发的种种人生感慨,因伤心而触景,诗人多次来到龙门废寺,如此起笔不同一般。

B.颔联写诗人从早到晚流连于“不移”的“山色”和“依旧”的“石台”,这与刘禹锡的“山形依旧枕寒流”一句异曲同工。

C.颈联细笔勾勒出诗人眼前之景,新生的“芳草”青翠欲滴,日暮的“残花”飘摇坠落,新旧两相继替,春天的生机扑面而来。

D.尾联所写之景由近及远,动静相宜,诉诸诗人的视听感官,借流水的清音和飞鸟的啼鸣表达诗人寄情于自然的人生态度。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

15.下列对这首诗的理解和赏析,正确的一项是(3分)

A.首联先写诗人因为人世扰攘、人事繁复而生发的种种人生感慨,因伤心而触景,诗人多次来到龙门废寺,如此起笔不同一般。

B.颔联写诗人从早到晚流连于“不移”的“山色”和“依旧”的“石台”,这与刘禹锡的“山形依旧枕寒流”一句异曲同工。

C.颈联细笔勾勒出诗人眼前之景,新生的“芳草”青翠欲滴,日暮的“残花”飘摇坠落,新旧两相继替,春天的生机扑面而来。

D.尾联所写之景由近及远,动静相宜,诉诸诗人的视听感官,借流水的清音和飞鸟的啼鸣表达诗人寄情于自然的人生态度。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

16.有人认为,本诗颔联中的“石台依旧水云空”一句可能为“水云依旧石台空”之误,你同意这一说法吗?为什么 (6分)

示例一:同意。(1分)

“水云”与“山色”相对,同为自然之物;“石台”与“楼殿”相对,同为人造之物;(2分)

“水云依旧石台空”与“山色不移楼殿尽”在语意上对仗更加工整;(2分)

表达了自然永恒,人世短暂的对比。(1分)

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

经龙门废寺

刘沧

因思人世事无穷,几度经过感此中。

山色不移楼殿尽,石台依旧水云空。

唯余芳草滴春露,时有残花落晚风。

杨柳覆滩清濑响,暮天沙鸟自西东。

16.有人认为,本诗颔联中的“石台依旧水云空”一句可能为“水云依旧石台空”之误,你同意这一说法吗?为什么 (6分)

示例二:不同意。(1分)

“水云”与“山色”同为自然之物,“石台”与“楼殿”同为人造之物;(2分)

交错描写有双关之意;(2分)

且“石台依旧水云空”一句在不变的自然与“依旧”的人造之物的反衬下,写出人世的短暂和人事的倥偬,更能凸显世事苍凉之感。(1分)

[6分。分点赋分,满分为止。同意/不同意1分。第一个理由2分,第二个理由2分,总结1分。若有其他说法,只要于文有据、言之有理,也可酌情赋分。]

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

15.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.词以设问为开头,看似突兀,实则既能制造悬念,也能在问答中自然推进词意。

B.“渔阳鼙鼓”一句写安史之乱,可让读者联系南宋时局,体会本词的写作意图。

C.“池馆”与柳永《望海潮》中的“凤池”一样,都用借代巧妙隐含了作者情思。

D.词人善于用典抒怀,如结句就以西施自况,曲折表达了位卑未敢忘忧国的情怀。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

15.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)

A.词以设问为开头,看似突兀,实则既能制造悬念,也能在问答中自然推进词意。

B.“渔阳鼙鼓”一句写安史之乱,可让读者联系南宋时局,体会本词的写作意图。

C.“池馆”与柳永《望海潮》中的“凤池”一样,都用借代巧妙隐含了作者情思。

D.词人善于用典抒怀,如结句就以西施自况,曲折表达了位卑未敢忘忧国的情怀。

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

杏花天·嘲牡丹①

辛弃疾

牡丹比得谁颜色。似宫中、太真②第一。渔阳鼙鼓③边风急。人在沈香亭④北。

买栽池馆多何益。莫虚把、千金抛掷。若教解语⑤倾人国。一个西施也得。

【注】①本词作于南宋庆元元年或二年(1195 或 1196 年),附词大阁居带湖。②太真:指杨贵妃。③辇鼓:战鼓,词中指安禄山叛乱。④沉香亭:唐宫亭名,唐明皇与杨贵妃曾在此赏牡丹。⑤解语:唐明皇曾称杨贵妃为“解语花”,词中泛指美人。

16.有人评论本词“表面为‘嘲牡丹’,实者讥讽恋花人”,请结合全词谈谈你的理解。(6分)

①上阕以牡丹比杨贵妃,表面是嘲讽牡丹与杨贵妃粉饰太平、倾人误国。

②下阕开头写一掷千金买栽牡丹之风,其实是讥讽权贵富豪玩物丧志、骄奢误国。

③结尾两句运用假设推导,其实意在讥讽迷恋名花美人的统治者昏聩误国。

作文素材

《山水情》

袁隆平、屠呦呦、李大钊、梁启超

论点、论据、论证

举例论证、反面论证、假设论证、以小见大、从古到今

01 《洗尽铅华始见金》

02 《用奋斗铸未来,以热血谱青春》

董宇辉

路生梅

祝学光

考前叮嘱

04

03

02

01

理解性默写

1.自己在考前一定要默写一遍

2.不许空题

(违者,抄两遍必修下册课内文言文原文)

3.不要写错字

作文

作文紧扣材料,写够字数,在800字格5行之下。

选择题

1.看清题号

2.涂到答题卡上

3.看清楚是正确、不正确

4.结合文本作答,要有依据、不可凭空想象

大题

1.分点!分点!分点!

2.向考官展现你们的思维能力!

3.书写规范

4.字尽量写满

心无旁骛

笔下生风

735班

同课章节目录