统编版历史七年级下册 第9课 宋代经济的发展 教案

文档属性

| 名称 | 统编版历史七年级下册 第9课 宋代经济的发展 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 447.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 00:03:08 | ||

图片预览

文档简介

第9课 宋代经济的发展

教学目标

1.唯物史观:通过了解北民南迁是宋代经济重心南移的重要原因,认识人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者;通过介绍农作物新品种(占城稻)的推广、农业生产技术的进步(秧马的发明)对经济发展的促进作用,培养学生的唯物史观素养。

2.时空观念:利用地图掌握宋代水稻、棉花、茶叶种植情况和瓷器生产发展情况以及海外贸易情况,理解宋代经济重心位于南方;通过时间轴,结合汉、唐、宋经济地图,了解经济重心南移的过程,培养学生的时空观念素养。

3.史料实证:通过观察《清明上河图》,掌握宋代商业活动的发展与突破;通过福建泉州出土的海船,了解宋代造船技术的进步,培养学生的史料实证素养。

4.历史解释:通过了解宋代经济发展的概况,总结促进经济重心南移的因素;通过探究,分析宋朝海外贸易发展的原因,培养学生的历史解释素养。

5.家国情怀:感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

教学重难点

1.重点:两宋经济繁荣的表现,经济重心南移。

2.难点:南方经济发展的原因。

教学过程

一、导入新课

英语中China(中国)和china(瓷器)同名,体现了瓷器对世界产生的重要影响。那么,中国古代制瓷业最辉煌的是哪个朝代?瓷都在哪里?带着这些问题,我们一起来学习“第9课:宋代经济的发展”。

二、新课讲授

目标导学一:农业的发展

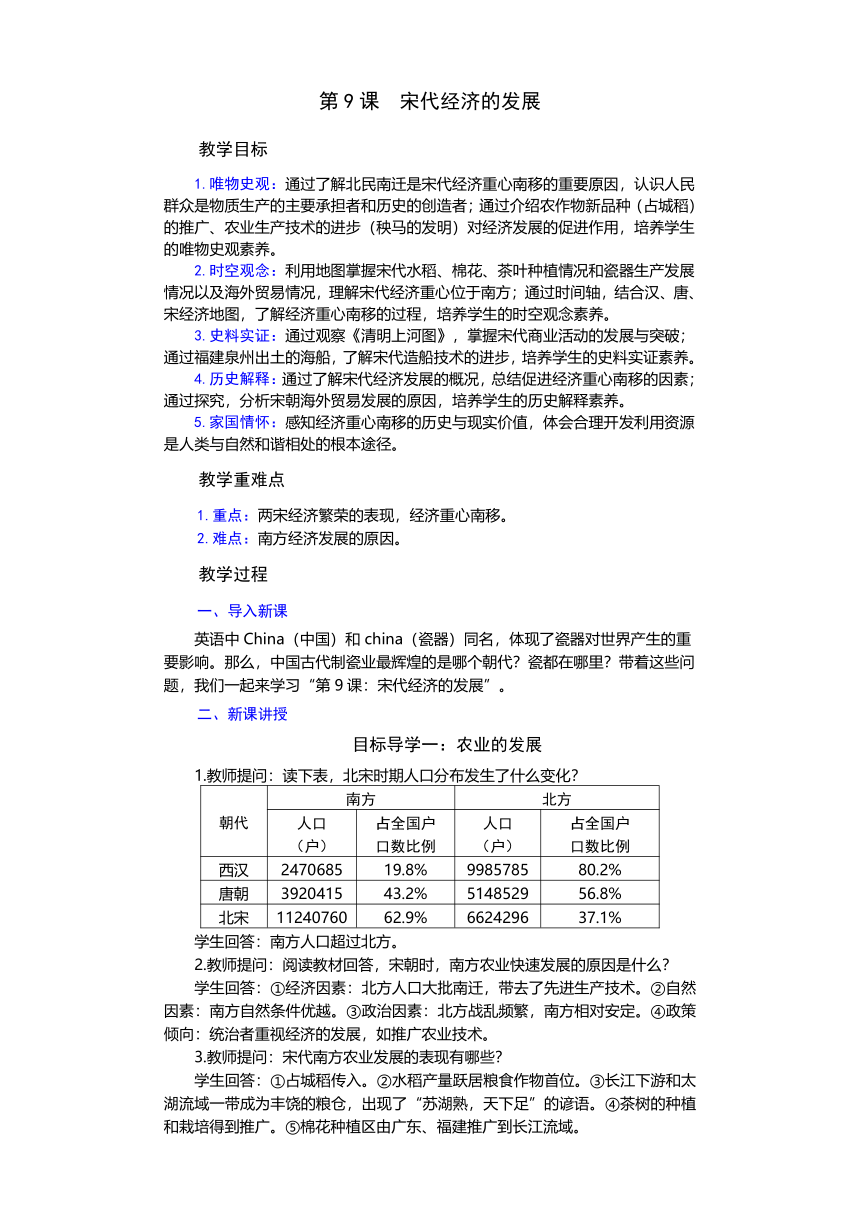

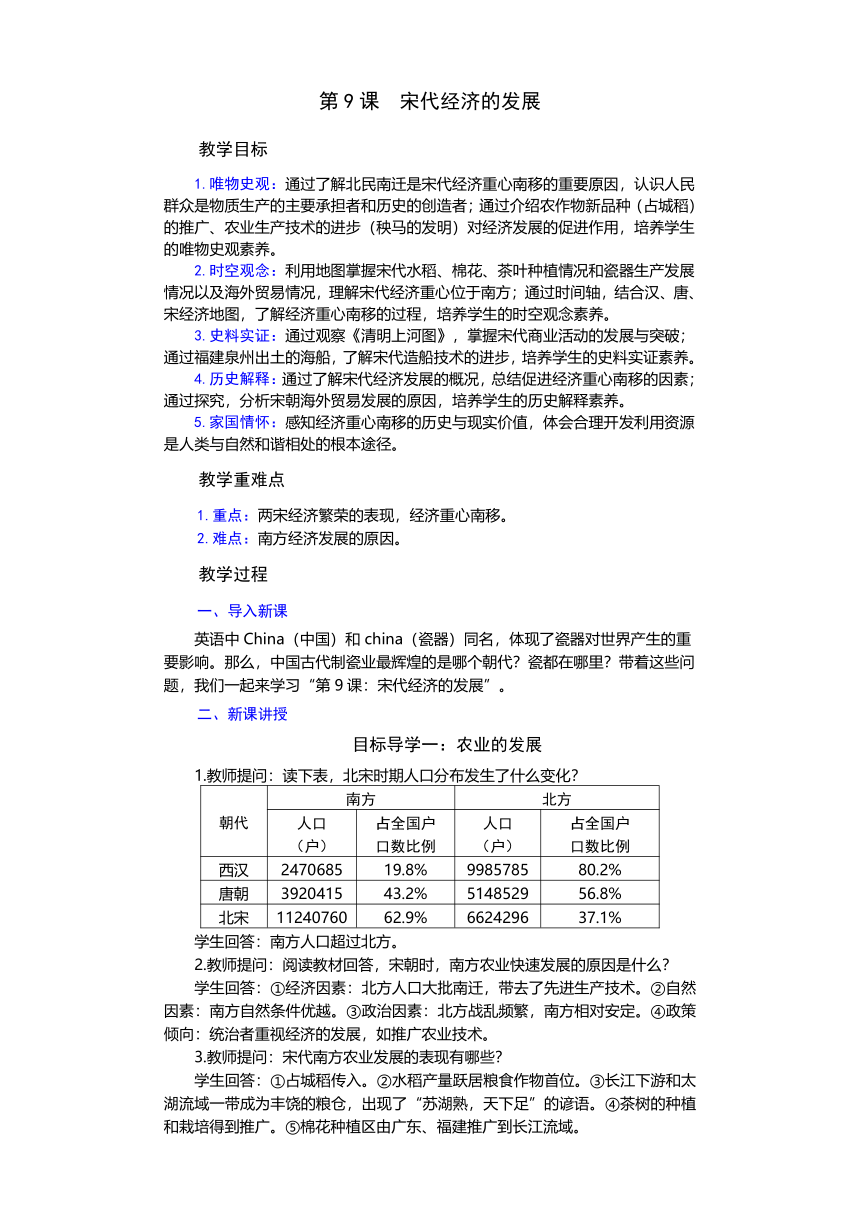

1.教师提问:读下表,北宋时期人口分布发生了什么变化?

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐朝 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

学生回答:南方人口超过北方。

2.教师提问:阅读教材回答,宋朝时,南方农业快速发展的原因是什么?

学生回答:①经济因素:北方人口大批南迁,带去了先进生产技术。②自然因素:南方自然条件优越。③政治因素:北方战乱频繁,南方相对安定。④政策倾向:统治者重视经济的发展,如推广农业技术。

3.教师提问:宋代南方农业发展的表现有哪些?

学生回答:①占城稻传入。②水稻产量跃居粮食作物首位。③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”的谚语。④茶树的种植和栽培得到推广。⑤棉花种植区由广东、福建推广到长江流域。

目标导学二:手工业的兴盛

1.学生自主学习:阅读教材,列表归纳宋代手工业的发展概况。

提示:

纺织业 四川、江浙地区的丝织生产发达;棉纺织业兴起

制瓷业 有众多名窑;瓷都景德镇;南宋制瓷业中心在江南地区

造船业 广州、泉州、明州的造船业居世界领先地位;建有世界上现存最早的船坞;海船上配有指南针

目标导学三:商业贸易的繁荣

1.教师提问:宋代商业繁荣的表现有哪些?

学生回答:①有许多商业城市。其中,开封和杭州是两宋时期最大的商业城市。②商业活动打破了空间的限制,街道和宅巷之内到处可以开设店铺。③经商时间不受限制,出现了早市和夜市。④乡镇形成了新的商业区——草市。⑤城市与乡村之间的市镇发展成为重要的商业贸易区。⑥出现了世界上最早的纸币——交子。

2.情景体验:商人的苦恼。

北宋时期,一位商人在四川经营着丝绸生意,每天需要带着大量的金属货币穿行在大街小巷,既不安全,也不方便。

教师提问:如果你是这位商人,如果不带金属货币,你有什么好办法吗?使用这种货币与金属货币相比有什么优点?

学生回答:①使用纸币“交子”。②优点:轻巧、发行成本低、交易方便。

3.教师讲述:宋朝时海外贸易发达。广州、泉州闻名世界的大商港。朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理。南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。

4.教师强调:从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成。那时中央的财政收入主要来自南方,特别是东南地区。

三、课堂总结

本课从农业、手工业和商业三个方面讲述了宋代经济的发展,我们看到了宋代经济在协调中发展、在创新中发展、在开放中发展的特点。

四、板书设计

五、教学反思

我们学习历史不仅仅是为了掌握知识,更重要的是从历史中吸取经验和教训,从而更好地为现实服务。例如通过对宋代经济发展的原因和经济重心南移过程的学习,可以从中总结其对我们今天的经济建设有何启示。

教学目标

1.唯物史观:通过了解北民南迁是宋代经济重心南移的重要原因,认识人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者;通过介绍农作物新品种(占城稻)的推广、农业生产技术的进步(秧马的发明)对经济发展的促进作用,培养学生的唯物史观素养。

2.时空观念:利用地图掌握宋代水稻、棉花、茶叶种植情况和瓷器生产发展情况以及海外贸易情况,理解宋代经济重心位于南方;通过时间轴,结合汉、唐、宋经济地图,了解经济重心南移的过程,培养学生的时空观念素养。

3.史料实证:通过观察《清明上河图》,掌握宋代商业活动的发展与突破;通过福建泉州出土的海船,了解宋代造船技术的进步,培养学生的史料实证素养。

4.历史解释:通过了解宋代经济发展的概况,总结促进经济重心南移的因素;通过探究,分析宋朝海外贸易发展的原因,培养学生的历史解释素养。

5.家国情怀:感知经济重心南移的历史与现实价值,体会合理开发利用资源是人类与自然和谐相处的根本途径。

教学重难点

1.重点:两宋经济繁荣的表现,经济重心南移。

2.难点:南方经济发展的原因。

教学过程

一、导入新课

英语中China(中国)和china(瓷器)同名,体现了瓷器对世界产生的重要影响。那么,中国古代制瓷业最辉煌的是哪个朝代?瓷都在哪里?带着这些问题,我们一起来学习“第9课:宋代经济的发展”。

二、新课讲授

目标导学一:农业的发展

1.教师提问:读下表,北宋时期人口分布发生了什么变化?

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐朝 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

学生回答:南方人口超过北方。

2.教师提问:阅读教材回答,宋朝时,南方农业快速发展的原因是什么?

学生回答:①经济因素:北方人口大批南迁,带去了先进生产技术。②自然因素:南方自然条件优越。③政治因素:北方战乱频繁,南方相对安定。④政策倾向:统治者重视经济的发展,如推广农业技术。

3.教师提问:宋代南方农业发展的表现有哪些?

学生回答:①占城稻传入。②水稻产量跃居粮食作物首位。③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”的谚语。④茶树的种植和栽培得到推广。⑤棉花种植区由广东、福建推广到长江流域。

目标导学二:手工业的兴盛

1.学生自主学习:阅读教材,列表归纳宋代手工业的发展概况。

提示:

纺织业 四川、江浙地区的丝织生产发达;棉纺织业兴起

制瓷业 有众多名窑;瓷都景德镇;南宋制瓷业中心在江南地区

造船业 广州、泉州、明州的造船业居世界领先地位;建有世界上现存最早的船坞;海船上配有指南针

目标导学三:商业贸易的繁荣

1.教师提问:宋代商业繁荣的表现有哪些?

学生回答:①有许多商业城市。其中,开封和杭州是两宋时期最大的商业城市。②商业活动打破了空间的限制,街道和宅巷之内到处可以开设店铺。③经商时间不受限制,出现了早市和夜市。④乡镇形成了新的商业区——草市。⑤城市与乡村之间的市镇发展成为重要的商业贸易区。⑥出现了世界上最早的纸币——交子。

2.情景体验:商人的苦恼。

北宋时期,一位商人在四川经营着丝绸生意,每天需要带着大量的金属货币穿行在大街小巷,既不安全,也不方便。

教师提问:如果你是这位商人,如果不带金属货币,你有什么好办法吗?使用这种货币与金属货币相比有什么优点?

学生回答:①使用纸币“交子”。②优点:轻巧、发行成本低、交易方便。

3.教师讲述:宋朝时海外贸易发达。广州、泉州闻名世界的大商港。朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理。南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。

4.教师强调:从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成。那时中央的财政收入主要来自南方,特别是东南地区。

三、课堂总结

本课从农业、手工业和商业三个方面讲述了宋代经济的发展,我们看到了宋代经济在协调中发展、在创新中发展、在开放中发展的特点。

四、板书设计

五、教学反思

我们学习历史不仅仅是为了掌握知识,更重要的是从历史中吸取经验和教训,从而更好地为现实服务。例如通过对宋代经济发展的原因和经济重心南移过程的学习,可以从中总结其对我们今天的经济建设有何启示。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源