2022-2023学年江苏省宿迁市泗洪县高一(下)期中历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年江苏省宿迁市泗洪县高一(下)期中历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-28 07:34:56 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年江苏省宿迁市泗洪县高一(下)期中

历史试卷

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

1. 距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。这说明仰韶文化时期( )

A. 掌握了彩绘陶器制作技术 B. 出现明显的阶级分化

C. 部落之间存在频繁的战争 D. 出现早期国家的雏形

2. 秦汉时期取名呈现出新取向,以武字、勇字命名的有蒙武、苏武等;以霸字、雄字命名的有王霸、杨雄等;以胜字、广字命名的有陈胜、李广等;以兴字、奋字命名的有阴兴、张奋等;以开疆拓土、保家卫国的含义命名的有赵广汉、张安世等。这一现象体现了当时( )

A. 贵族政治向官僚政治的演变 B. 主流思想文化内涵发展变化

C. 尚武和奋发向上的时代精神 D. 选官制度影响社会阶层流动

3. “南渡的北人通常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。南渡官僚也往往随带家族部曲,并且沿途收集流散,以扩大自己的部曲队伍。到刘宋时期,南迁人民到达长江流域的,总数至少有70万人”。下列项中,对这场迁徙运动的影响解读正确的是( )

A. 引发印欧人的大规模迁徙 B. 北方士族势力影响南朝政局

C. 坞堡和庄园经济由此产生 D. 中国经济重心南移进程完成

4. 自宋代以来,在三教合一的潮流中,著名禅师宗杲提出了“菩提心则忠义心也”的观点,揭起了忠君、爱国的旗帜。道教派别,如净明道也把儒家的忠孝观点加以神化,该派经典《净明大道说》中写道:“忠孝大道之本也。”这说明三教合一的特点之一是( )

A. 强调三纲五常的教化作用 B. 三教理论的趋于合流

C. 三教理论的相互包容 D. 佛道对儒学的吸收与借鉴

5. 长期以来,毕昇的活字印刷术只是《梦溪笔谈》中的文字描述。1996年,经过国家文物部门的权威鉴定,西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》是世界上已发现的最早木活字印本,将中国木活字印刷的使用时间从元代提前到西夏,捍卫了中国活字印刷术的发明权。这说明( )

A. 西夏广泛使用活字印刷术 B. 史由证来是历史研究的原则

C. 宋夏之间文化交流很频繁 D. 论从史出是历史研究的宗旨

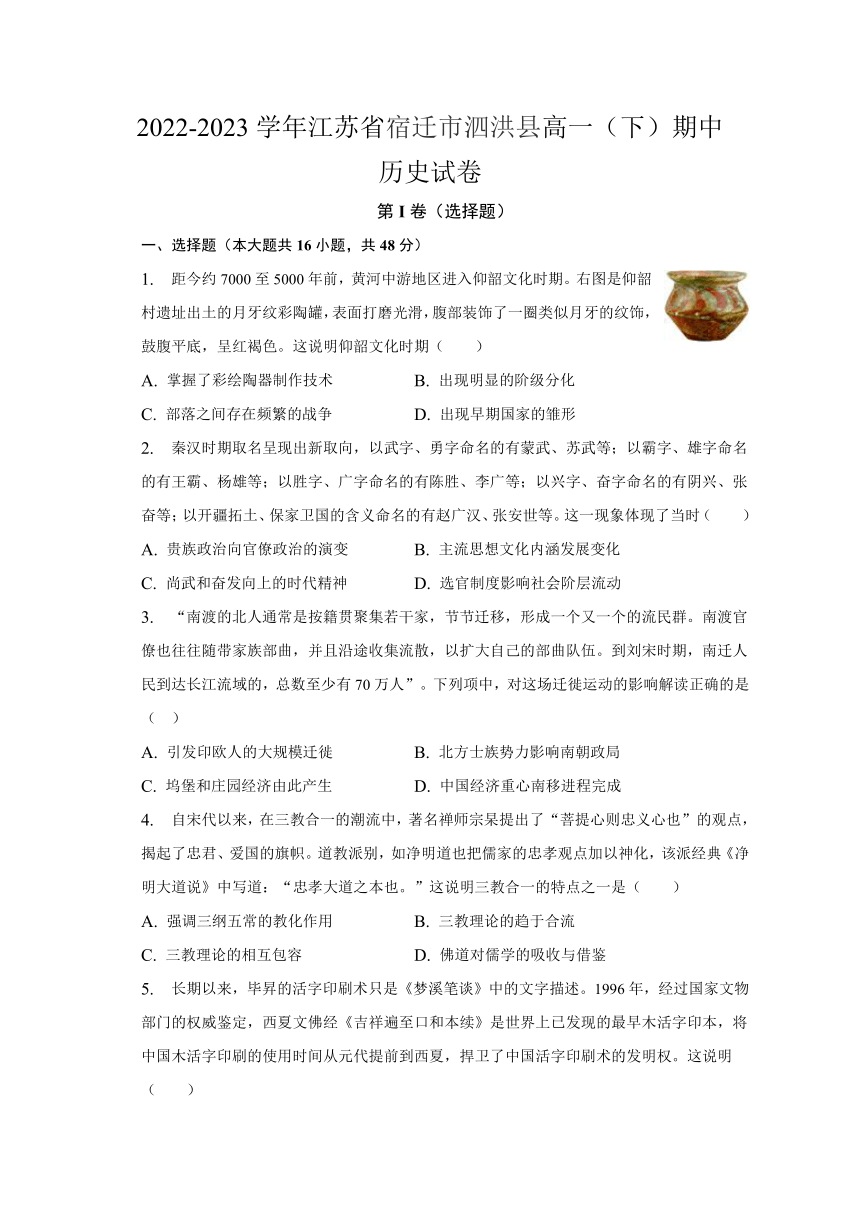

6. 如表为1681—1751年英国东印度公司(BEIC)对华输出货值比例(单位:两),据如表可知,当时( )

年份 货物 白银 白银所占比例(%)

1681 31,350 37,500 54

1699 16,425 79,833 82

1717 9,636 99,000 91

1731 12,747 657,000 98

1751 70,476 412,800 85

A. 中国成为世界白银流动的主导者 B. 英国对中国的资本输出不断增加

C. 中国日益卷入资本主义世界市场 D. 中国在对外贸易中占有明显优势

7. 湘军、淮军在镇压太平天国革命之后,又成为绞杀捻军起义的主力军。此后,湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面。由此可见( )

A. 清廷中央集权受到严重威胁 B. 晚清军事变革延缓统治危机

C. 内患推动政府全面改制 D. 地方主导晚清近代化进程

8. 毛泽东在其著作中对革命形势做出分析,“地方性的农业经济和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策,引发了白色政权之间的战争,造成了反动统治的缝隙,给革命以可乘之机。”该分析主要论证了( )

A. 中国共产党掌握革命武装的重要性 B. 中国共产党以推翻资产阶级为目标

C. 建立统一战线是中国革命胜利法宝 D. 农村包围城市是中国革命正确道路

9. 1964年中法建交前,美国政府及政客有“十分明显,我们认为,法国如果承认(中国),将不利于我们或其他自由国家”“法国承认中共为不智而有损于自由世界利益之举”之类表述。据此可知( )

A. 中法建交影响美国利益 B. 冷战思维决定美国外交

C. 中法建交不利于中美正常化 D. 中法建交加强了多极化趋势

10. 与1960年相比,1965年我国农业总产值在工农业总产值中的占比从21.8c-/o上升到37.3%,工业总产值的占比从78.2%下降到62.7%,轻重工业比例从1960年的33.4:66.6变为1965年的51.6:48.4。这主要是由于( )

A. 苏联撤走了在华全部专家 B. 国民经济调整工作全面完成

C. “左”倾错误得到彻底纠正 D. 人民公社体制退出历史舞台

11. 汉谟拉比曾自信地说:“我的话是仔细选择的”,“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前,让他读我的碑文,让他倾听我的宝贵的话,让我的石碑给他答案,让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”。由此可知,汉谟拉比( )

A. 认为其法典内容具有广泛性和公正性 B. 形式上标榜法律的公平和人人平等

C. 制定法典的主要目的是维护人民利益 D. 建立了依法治国的君主专制性国家

12. 中世纪大学中,来自相同或相邻地区、有着共同语言、共同饮食和生活习惯的学生联合组成许多民族团。随着这些团体发展,“nation(民族)”一词从含有贬损含义的外来人群体演变成有着共同文化、共同观念、共同目标和共同利益的团体。这表明中世纪大学( )

A. 有助于近代民族国家的形成 B. 将民族主义思想传播到欧洲

C. 加快了西欧城市自治的步伐 D. 重视民族语言强化民族认同

13. 麦哲伦船队实现了环球航行,达·芬奇通过解剖了解了人体结构,伽利略通过观察和实验证明了“地心说”的谬误,牛顿和莱布尼茨几乎同时发明了“微积分”。据此可知,这一时期

A. 文艺复兴波及范围日益广泛 B. 地理大发现推动了思想解放

C. 自然科学取得了突破性进展 D. 欧洲社会孕育了转型的力量

14. 在倒幕和维新的过程中,日本的下级武士精英为使自身行为站在法理和道义的制高点,始终打着天皇旗号,最大限度地利用天皇权威,打破了权力博弈的均势。据此可知()

A. 明治政府权威遭受挑战 B. 社会转型受政治传统影响

C. 改革策略脱离日本国情 D. 天皇的独裁统治得到延续

15. 德意志帝国的军队是由各大、中、小邦国按份额分担组成。巴伐利亚和符腾堡有它们自己的陆军部。虽然皇帝是帝国军队的最高统帅,但巴伐利亚的军队只在战时才听从皇帝的命令。这说明当时的德意志( )

A. 呈现联邦主义色彩B. 处天四分五裂状态C. 军队的战斗力较弱 D. 皇帝具有实际权力

16. 1905年10月,伊朗国王下诏召开议会,并制定宪法。宪法规定议会是“全体人民的代表”,有权制定法律,政府对议会负责;人民享有自由平等;宗教法院与世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;并由高级僧侣委员会责任审查议会法案。对此合理的解释是( )

A. 伊斯兰教是伊朗社会的精神纽带 B. 西方的民主思想在伊朗深入人心

C. 伊朗立宪革命主要针对殖民统治 D. 什叶派宗教领袖领导了立宪革命

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52分)

17. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一汉文帝即位之初,将军陈武等主张对南越和匈奴动兵,“以一封疆”,但汉文帝反对,其理由是对周边敌对民族不能轻易出兵,应维持和平,以免耗损国力。对南越,妥协和讲义并重,答应赵佗提出的“求亲昆弟,请罢长沙两将军”等不失原则的要求,并表示和平的愿望。对匈奴,即使非要用武力不可,民族冲突以后,也力争与匈奴化为兄弟。南越与匈奴降附后,设置属国,《汉书》云:“因其故俗为属国”。

材料二唐太宗即位前后,民族归附与分离并行,北疆的胡人、稽胡、契丹,西疆的吐谷浑、党项、羌人,南疆的诸蜜、僚族等,相继附而复叛,其中威胁最大的是突厥。唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,唐太宗并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置,“因其习俗而抚驭之”,任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治,相当于世袭封建。唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐蕃、契丹等)分享天下。唐太宗与异族分天下,还有更深一层考虑,“把敌国变成异族自治,留住外部监督,不留边祸,则外有制衡,内不失道”。

——材料一、二均摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观——以文景之治、贞观之治和康乾盛世时期为例》

(1) 根据材料一、二及所学知识,概括汉唐民族政策实行的共同背景。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,说明汉唐共同的民族政策内容以及最主要的历史意义。

18. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“中体西用”即“中学为体,西学为用”。这种文化观从19世纪60年代初产生到戊戌变法前后30余年长盛不衰,成为清朝部分官方或非官方、主流派或非主流派文化人士尊奉的文化观念、准则与规范,辛亥革命以后逐渐式微。可以说,作为转型社会的一种文化模式,“中体西用”文化观经历了一个历史演变的过程,是近代中西文化交流冲突的产物。

——摘编自袁钰《“中体西用”文化观的形成和发展-从鸦片战争到洋务运动时期》

材料二 1874年到1875年,洋务派代表李鸿章等人纷纷上奏要求进一步推广洋务运动,提出了“练兵、造船、简器、筹饷、用人”等自强新政的主张,引发了洋务派与顽固派的一场论战。这场论战的实质是小农经济与工业近代化之争,进一步表明“西学”与“中学”的冲突已经进入一个较深的层次,同时也表明在封建制度下的中国,洋务运动必然失败和顽固派随时可以以任何一个理由抹杀一切变革的萌芽。

——摘编自曾永玲《洋务派与顽固派的一场论战》

材料三第一次世界大战期间,中国留美学生任鸿隽等人看到科技对抵御侵略和国家富强的重要性,产生了创办科学期刊、“科学救国”的理想。回国以后,他们成立科学社,并于 1915年1月创办《科学》杂志。《科学》杂志以“提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识”为宗旨。有学者统计,《科学》杂志共出版了32卷期刊共8964篇论文。在《科学》杂志刊行的35年间,科学社不断为其提供人员支持、经济援助和稿件支持;《科学》杂志则为科学社提供学术展示和交流的平台,使越来越多的学者为世人所知。《科学》杂志及科学社试图以西方科学知识和观念改变中国的落后局面,使科学融入社会的各方面,对近代中国的科技发展产生了重要影响。

——摘编自郭静《<科学>杂志与近代中国科学观念的建构及传播》

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,指出“中体西用”文化观下中西科技、思想文化的交流与冲突的表现。

(2) 根据材料三并结合所学知识,说明《科学》杂志得以长期发行的原因及意义。

19. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1888年法国成立了第一个农业合作社,但是直到20世纪50年代以后,法国的农业合作社才得以迅速发展,20世纪60年代,法国政府相继颁布了《农业合作社法》《农业指导法》《合作社调整法》等。经过100多年的发展,法国农业合作社为社员提供的服务也从最初局限于技术、采购、销售、扩展到从产前、产中、产后,甚至包括农民生活的各个方面。

一一摘编自李先德《法国农业合作社》

材料二中国的农业合作化是在 1951年农民互助组基础上,由政府提出指导,如1951年《中共中央关于农业生产互助的决议》、1953年《关于发展农业合作社的决议》等,到1956年下半年合作社农户占农户总数的96.3%。在当时企图通过改变生产关系促进生产力发展的思想指导下,农业合作社成了进行农业的社会主义改造的手段和方式,它使五亿多个体农民走上了社会主义道路。

一一摘编自王桧林《中国现代史》

材料三截至 2015年,全国依法登记的农民合作社总数达到了153.11万家,与2007年相比增加了近58倍。在出资总额方面,2015年年底出资总额高达3.23万亿元,相比2007年增加了约107倍。截至2015年,实行产加销一体化服务的合作社约为81万家,占合作社总数的52.9%,以农产品生产服务为主的合作社约为43.6万家,位居第二位。一些合作社在自愿互利的基础上采取共同出资、共创品牌、共享利益等方式,组建合作社联合社。近年来,各地不仅涌现出诸如农机合作社、资金互助社、消费合作社、旅游合作社等其他合作形式的农民合作社,一些地方还出现了土地流转后富余劳动力组建的劳务合作社,以精准扶贫为追求、以财政扶持资金为支撑的扶贫合作社。

一一摘编自《中国农民合作社发展报告(2019)》

(1) 根据材料一、二,指出中法农业合作社的差异。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括21世纪以来中国农业合作社的发展趋势并分析原因。

(3) 根据材料并结合所学知识,总结农业合作社发展的历史经验。

20. (14分) 阅读材料,完成下列要求。

材料:战国时代,中国即已走向统一。孟子“定于一”的思想是当时的共同理解。罗马统一地中海,也是延续泛希腊化文化的弥漫各处。秦灭六国后未闻秦军戍守六国故地。汉兴之后,也没有汉军戍守内地的历史记载。罗马兵团大多随统帅将领留戍征服地区。秦朝统一天下以前,七国已纷纷建立郡县二级的地方行政体系。秦汉地方长官通常不由本籍人出任,中央又有刺史监察地方官员,不必依赖军队即足以统治广大众民。罗马帝国本部是泛希腊化的天下,但周边地区族群成分处处不同,不能建立类似中国的郡县制度,只能依赖戍军控制属地。从文化角度看,秦以法家治国,不过是儒家的变种,汉代以外儒内法为根本,儒家士大夫积极推行儒家教化。所以中国能保持相当一致的文化同质性,文化认同足以维系共同体的延续不散。罗马以军事力量控制庞大帝国,并不存心以教化的力量建立主流思想。从经济层面看,大路、支线以及河流航道,编织成一个相当固定的交流网络,将中国本部紧密联系为互相依存的整体。罗马地区性的经济网络是构成庞大交换网的成分,庞大的经济体系一旦破裂,其中个别的成分便没有再求重整的迫切需要。

——摘编自许倬云《万古江河》

(1) 据材料并结合所学知识,分别概括秦汉帝国与罗马帝国的特点。

(2) 据材料并结合所学知识,比较二者国家治理的异同,并简析秦汉国家治理对中国历史的意义。

答案和解析

1.A

【解析】依据材料“距今约7000至5000年前......右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。”,可以看出在新石器时代,黄河流域的仰韶文化已经掌握了制作彩绘陶器的技术,A项正确;

材料涉及的是掌握制作彩陶的技术,未涉及阶级分化,排除B项;

材料未涉及部落之间的状况,排除C项;

材料出土的陶罐,不能证明出现早期国家的雏形,排除D项。 故选:A。

2.C

【解析】从人名“以武字、勇字命名……以霸字、雄字命名……以胜字、广字命名的……以兴字、奋字命名……以开疆拓土、保家卫国的含义命名”看,社会呈现出尚武和奋发向上的时代精神,C项正确;

据人名“以武字、勇字命名……以霸字、雄字命名……以胜字、广字命名的……以兴字、奋字命名……以开疆拓土、保家卫国的含义命名”不能体现官僚政治和社会阶层流动,排除AD项;

汉朝尊崇儒学,董仲舒君权神授、天人感应、三纲五常的儒学思想也未在人名体现,排除B项。

故选:C。

3.B

【解析】据材料“到刘宋时期,南迁人民到达长江流域的,总数至少有70万人”,可以看出南渡的官僚士族,在迁移的过程中,不断扩充自己的部曲队伍,迁移到南方后,形成了一定规模的势力,影响了南朝的政局,B项正确。魏晋时期的迁徙与印欧人的迁徙无关,排除A项;坞堡和庄园在这之前就已存在,排除C项;南宋时期,经济重心南移完成,排除D项。故选B项。

4.D

【解析】根据材料“自宋代以来,在三教合一的潮流中......著名禅师宗杲......揭起了忠君、爱国的旗帜......道教派别......也把儒家的忠孝观点加以神化”可知,在三教合一的潮流中,佛教吸收了儒家忠君、爱国的思想,道教也把儒家的忠孝观点加以神化,说明了佛道对儒学的吸收与借鉴,D项正确;

结合所学可知,强调三纲五常的教化作用,在材料中没有体现,排除A项;

结合所学可知,三教理论的趋于合流,与材料主旨不符,排除B项; 结合所学可知,三教理论的相互包容,在材料中没有体现相互包容,排除C项。 故选:D。

5.B

【解析】根据材料“经过国家文物部门的权威鉴定……提前到西夏。”并结合所学知识可知,历史研究的原则是“论从史出,史由证来”,一切史学研究,都要从历史事实出发,坚持实事求是的态度,材料中《吉祥遍至口和本续》经过国家文物部门的鉴定,将中国木活字印刷的使用时间从元代提前到西夏,说明史由证来是历史研究的原则,B项正确;

“广泛使用”说法过于绝对,排除A项;

仅凭材料无法断定宋夏之间的文化交流很频繁,排除C项;

中西史学都是力求在“求真”与“致用”的张力中来确保自身的学术地位,求真乃史学之所以为史学的根本宗旨,而“论从史出”是历史研究的原则不是宗旨,排除D项。

6.D

【解析】据表格信息可知1681—1751年,英国东印度公司对华输出的货物整体呈现下降趋势,白银以及白银所占的比例都在增长,说明此时英国对华贸易中,严重逆差,侧面说明在正当贸易中,中国有着明显的优势,D项正确;仅从两国贸易的数据,无法得出中国成为世界白银流动的主导者,排除A项;第二次工业革命的推动下,帝国主义列强以资本输出为主要掠夺方式,与材料时间不符,排除B项;中国日益卷入资本主义世界市场是在鸦片战争之后,此时鸦片战争尚未爆发,排除C项。故选D项。

7.B

【解析】依据材料“湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面”,可以看出太平天国运动的冲击下,迫使清政府作出改变,促使汉族地主集团的崛起,在晚清舞台上发挥着重要的作用,延缓了清朝的统治危机,B项正确;“中央集权受到严重威胁”,是地方挑战中央的权威,但是湘军、淮军是维护清政府统治的,排除A项;CD说法绝对,排除。

8.D

【解析】根据“地方性的农业经济和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策,引发了白色政权之间的战争,造成了反动统治的缝隙,给革命以可乘之机”可知,近代我国特殊的国情为工农武装割据政权的建立提供了可能,由此说明农村包围城市是中国革命的正确道路,D项正确;

该分析主要是论证了农村包围城市的正确性,并不是中共掌握革命武装的重要性,排除A项;

材料并不是说明中共以推翻资产阶级为目标,也和建立统一战线无关,排除BC项。

故选:D。

9.A

【解析】根据材料“1964年中法建交前……自由世界利益之举。”可知,体现了冷战思维对美国外交的影响,说明中法建交影响了美国的霸权利益,A项正确;

冷战思维决定美国外交,表述有误,国家利益决定国与国的外交关系,排除B项;

中法建交不利于中美正常化,不符合题意,排除C项;

材料与多极化趋势无关,排除D项。 故选:A。

10.B

【解析】结合所学知识,1958年,我国经济建设出现重大失误,加上对社会主义建设经验不足,以及当时的自然灾害等因素,1959至1961年,我国经济发生了严重困难。为了克服困难,从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,从1962年起,经济逐步得到恢复和发展。到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。题干中工农业、轻重工业的比例的变化就是调整的结果,B项正确;

“苏联撤走了在华全部专家”是1960年,排除A项;

“左”倾错误并未得到彻底纠正,排除C项;

农村实行经济体制改革后,到1985年春,全国各地建立了9.2万多个乡(包括民族自治乡)、镇政府,82万多个村民委员会。至此,人民公社制度彻底退出了历史舞台,排除D项。

故选:B。

11.A

【解析】根据材料“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前,让他读我的碑文,让他倾听我的宝贵的话,让我的石碑给他答案,让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”并结合所学知识,材料中的“石碑”应该是《汉谟拉比法典》,“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前……让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”,由此可知,汉谟拉比认为其制定的法典内容适用广泛,具有一定的公正性,A项正确;

材料中虽体现了一定的公平性,但未涉及人人平等,排除B项;

结合所学知识,《汉谟拉比法典》主要维护的是奴隶主贵族阶层的利益,排除C项;

君主专制国家是属于人治而不是依法治国,排除D项。 故选:A。

12.A

【解析】根据材料“中世纪大学中,……一词从含有贬损含义的外来人群体演变成有着共同文化、共同观念、共同目标和共同利益的团体”,再结合所学知识,共同文化、共同观念、共同目标和共同利益有利于民族意识的觉醒,最终有助于近代民族国家的形成,A项正确;

将民族主义思想传播到欧洲在材料中未体现出来,排除B项;

根据所学知识,西欧城市自治与中世纪大学联系不大,排除C项;

“重视”未在材料中体现出来,排除D项。 故选:A。

13.D

【解析】根据材料并结合所学可知,新航路的开辟与自然科学的突破,对欧洲资本主义发展和思想解放有重大意义,有利于推动欧洲社会的转型,D项正确;

麦哲伦船队并非文艺复兴的内容,排除A项;

材料未涉及新航路开辟的影响或与思想解放之间的关系,排除B项;

麦哲伦环球航行并非自然科学突破,C项表述以偏概全,排除C项。 故选:D。

14.B

【解析】材料中提到在倒幕和维新过程中,日本的下级武士精英最大限度地利用天皇权威,打破了权力博弈的均势,这说明倒幕和维新过程中不仅没有损害天皇的权威,反而使天皇的权威进一步强化,直接导致日本在向近代化的转型过程中,保留大量封建残余,B项正确;

材料提到下级武士精英始终打着“尊王”的旗号,维护明治政府,排除A项;

改革派利用天皇权威推动社会变革的策略,符合当时日本的国情,排除C项:

D与材料无关,排除。 故选:B。

15.A

【解析】根据材料“德意志帝国的军队是由各大、中、小邦国按份额分担组成。巴伐利亚和符腾堡有它们自己的陆军部。虽然皇帝是帝国军队的最高统帅,但巴伐利亚的军队只在战时才听从皇帝的命令。”可知,德意志帝国由各种邦国组成,德意志皇帝是帝国军队的最高统帅,但邦国具有自己的陆军部,只是在战时才听从皇帝的命令,说明德意志帝国具有联邦主义的特点,A项正确;

处天四分五裂状态,与材料信息不符,排除B项;

CD和材料无关,排除。 故选:A。

16.A

【解析】根据“宗教法院与世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;并由高级僧侣委员会责任审查议会法案。”可得出伊斯兰教在国家法律制定及管理方面发挥着重要的作用,是伊朗社会的精神纽带,A项正确;

BC和材料无关,排除;

根据“伊朗国王下诏召开议会”可得出是国王领导的立宪革命,排除D项。 故选:A。

17.【小题1】背景:汉唐时期,少数民族较为强大。汉唐政治统一;经济发展;社会稳定;国力强盛。

【小题2】政策内容:战争;和亲;在少数民族区域建立管理机构;

历史意义:缓和了民族矛盾,巩固了国家统一。

18.【小题1】交流的表现:洋务派提出“师夷长技以自强”:洋务派创办新式学堂:派遣留学生学习西方科技;中国传统观念的变化。(答出两点即可)

冲突的表现:封建顽固派反对学习西方科技;民间对西方文化的排斥。(答出一点即可)

【小题2】原因:民族民主运动的发展;近代教育、传媒的发展;民族资本主义的发展;对西方的学习不断深入;科学救国的理念;科学社成员的支持。(答出两点即可)

意义:促进了近代科学在中国的传播和发展;推动了人们的思想解放与社会的进步;促进了中国学术研究的近代化。(答出两点即可)

19.【小题1】法国:长期发展缓慢;法律保障完善;资本主义性质。(任意2点)

中国:发展迅速;行政命令指导推进;社会主义性质。(任意2点)

【小题2】趋势:总数和出资总额增加;进行联合;形态/类型日益多元;纵向一体化。(任意3点)

原因:改革开放深化(如答“发展社会主义市场经济”“农村经济体制改革的进行”“实行对外开放”也给分);经济全球化加速发展;提升市场竞争力的需求。(任意2点)

【小题3】发挥制度优势(也可答“坚持中国特色社会主义道路”、“发挥社会主义制度的优越性”);坚持人民主体地位;丰富农业合作社的类型和功能;完善相关法律。(任意3点)

20.【小题1】秦汉帝国特点:思想文化高度统一;地方行政管理制度行之高效;强调教化的作用;地区间经济联系密切。

罗马帝国特点:受希腊文化影响大;依赖军事征服和军事控制;缺乏高度认同的文化;地区间经济联系不够密切。(任意3点)

【小题2】同:都建立起君主制度,君主大权独揽;借鉴前世的治理经验。

异:秦汉帝国建立起郡县制,有效控制地方,罗马帝国对地方管理松散,依赖军事控制地方/秦汉帝国建立起有效的地方行政制度,罗马帝国依赖军事力量控制地方;秦汉帝国以文化认同巩固政治统一,罗马帝国没有建立文化共同体;秦汉帝国经济体系稳定性强,罗马帝国经济体稳定性弱。(任意2点)

意义:有助于增强华夏认同,推动民族交融;有利于统一多民族国家的巩固与发展;促进了各地区各民族之间的经济文化交流;奠定了中国疆域的基本版图;开创了大一统中央集权国家的基本治理模式。(任意2点)

历史试卷

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

1. 距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。这说明仰韶文化时期( )

A. 掌握了彩绘陶器制作技术 B. 出现明显的阶级分化

C. 部落之间存在频繁的战争 D. 出现早期国家的雏形

2. 秦汉时期取名呈现出新取向,以武字、勇字命名的有蒙武、苏武等;以霸字、雄字命名的有王霸、杨雄等;以胜字、广字命名的有陈胜、李广等;以兴字、奋字命名的有阴兴、张奋等;以开疆拓土、保家卫国的含义命名的有赵广汉、张安世等。这一现象体现了当时( )

A. 贵族政治向官僚政治的演变 B. 主流思想文化内涵发展变化

C. 尚武和奋发向上的时代精神 D. 选官制度影响社会阶层流动

3. “南渡的北人通常是按籍贯聚集若干家,节节迁移,形成一个又一个的流民群。南渡官僚也往往随带家族部曲,并且沿途收集流散,以扩大自己的部曲队伍。到刘宋时期,南迁人民到达长江流域的,总数至少有70万人”。下列项中,对这场迁徙运动的影响解读正确的是( )

A. 引发印欧人的大规模迁徙 B. 北方士族势力影响南朝政局

C. 坞堡和庄园经济由此产生 D. 中国经济重心南移进程完成

4. 自宋代以来,在三教合一的潮流中,著名禅师宗杲提出了“菩提心则忠义心也”的观点,揭起了忠君、爱国的旗帜。道教派别,如净明道也把儒家的忠孝观点加以神化,该派经典《净明大道说》中写道:“忠孝大道之本也。”这说明三教合一的特点之一是( )

A. 强调三纲五常的教化作用 B. 三教理论的趋于合流

C. 三教理论的相互包容 D. 佛道对儒学的吸收与借鉴

5. 长期以来,毕昇的活字印刷术只是《梦溪笔谈》中的文字描述。1996年,经过国家文物部门的权威鉴定,西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》是世界上已发现的最早木活字印本,将中国木活字印刷的使用时间从元代提前到西夏,捍卫了中国活字印刷术的发明权。这说明( )

A. 西夏广泛使用活字印刷术 B. 史由证来是历史研究的原则

C. 宋夏之间文化交流很频繁 D. 论从史出是历史研究的宗旨

6. 如表为1681—1751年英国东印度公司(BEIC)对华输出货值比例(单位:两),据如表可知,当时( )

年份 货物 白银 白银所占比例(%)

1681 31,350 37,500 54

1699 16,425 79,833 82

1717 9,636 99,000 91

1731 12,747 657,000 98

1751 70,476 412,800 85

A. 中国成为世界白银流动的主导者 B. 英国对中国的资本输出不断增加

C. 中国日益卷入资本主义世界市场 D. 中国在对外贸易中占有明显优势

7. 湘军、淮军在镇压太平天国革命之后,又成为绞杀捻军起义的主力军。此后,湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面。由此可见( )

A. 清廷中央集权受到严重威胁 B. 晚清军事变革延缓统治危机

C. 内患推动政府全面改制 D. 地方主导晚清近代化进程

8. 毛泽东在其著作中对革命形势做出分析,“地方性的农业经济和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策,引发了白色政权之间的战争,造成了反动统治的缝隙,给革命以可乘之机。”该分析主要论证了( )

A. 中国共产党掌握革命武装的重要性 B. 中国共产党以推翻资产阶级为目标

C. 建立统一战线是中国革命胜利法宝 D. 农村包围城市是中国革命正确道路

9. 1964年中法建交前,美国政府及政客有“十分明显,我们认为,法国如果承认(中国),将不利于我们或其他自由国家”“法国承认中共为不智而有损于自由世界利益之举”之类表述。据此可知( )

A. 中法建交影响美国利益 B. 冷战思维决定美国外交

C. 中法建交不利于中美正常化 D. 中法建交加强了多极化趋势

10. 与1960年相比,1965年我国农业总产值在工农业总产值中的占比从21.8c-/o上升到37.3%,工业总产值的占比从78.2%下降到62.7%,轻重工业比例从1960年的33.4:66.6变为1965年的51.6:48.4。这主要是由于( )

A. 苏联撤走了在华全部专家 B. 国民经济调整工作全面完成

C. “左”倾错误得到彻底纠正 D. 人民公社体制退出历史舞台

11. 汉谟拉比曾自信地说:“我的话是仔细选择的”,“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前,让他读我的碑文,让他倾听我的宝贵的话,让我的石碑给他答案,让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”。由此可知,汉谟拉比( )

A. 认为其法典内容具有广泛性和公正性 B. 形式上标榜法律的公平和人人平等

C. 制定法典的主要目的是维护人民利益 D. 建立了依法治国的君主专制性国家

12. 中世纪大学中,来自相同或相邻地区、有着共同语言、共同饮食和生活习惯的学生联合组成许多民族团。随着这些团体发展,“nation(民族)”一词从含有贬损含义的外来人群体演变成有着共同文化、共同观念、共同目标和共同利益的团体。这表明中世纪大学( )

A. 有助于近代民族国家的形成 B. 将民族主义思想传播到欧洲

C. 加快了西欧城市自治的步伐 D. 重视民族语言强化民族认同

13. 麦哲伦船队实现了环球航行,达·芬奇通过解剖了解了人体结构,伽利略通过观察和实验证明了“地心说”的谬误,牛顿和莱布尼茨几乎同时发明了“微积分”。据此可知,这一时期

A. 文艺复兴波及范围日益广泛 B. 地理大发现推动了思想解放

C. 自然科学取得了突破性进展 D. 欧洲社会孕育了转型的力量

14. 在倒幕和维新的过程中,日本的下级武士精英为使自身行为站在法理和道义的制高点,始终打着天皇旗号,最大限度地利用天皇权威,打破了权力博弈的均势。据此可知()

A. 明治政府权威遭受挑战 B. 社会转型受政治传统影响

C. 改革策略脱离日本国情 D. 天皇的独裁统治得到延续

15. 德意志帝国的军队是由各大、中、小邦国按份额分担组成。巴伐利亚和符腾堡有它们自己的陆军部。虽然皇帝是帝国军队的最高统帅,但巴伐利亚的军队只在战时才听从皇帝的命令。这说明当时的德意志( )

A. 呈现联邦主义色彩B. 处天四分五裂状态C. 军队的战斗力较弱 D. 皇帝具有实际权力

16. 1905年10月,伊朗国王下诏召开议会,并制定宪法。宪法规定议会是“全体人民的代表”,有权制定法律,政府对议会负责;人民享有自由平等;宗教法院与世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;并由高级僧侣委员会责任审查议会法案。对此合理的解释是( )

A. 伊斯兰教是伊朗社会的精神纽带 B. 西方的民主思想在伊朗深入人心

C. 伊朗立宪革命主要针对殖民统治 D. 什叶派宗教领袖领导了立宪革命

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52分)

17. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一汉文帝即位之初,将军陈武等主张对南越和匈奴动兵,“以一封疆”,但汉文帝反对,其理由是对周边敌对民族不能轻易出兵,应维持和平,以免耗损国力。对南越,妥协和讲义并重,答应赵佗提出的“求亲昆弟,请罢长沙两将军”等不失原则的要求,并表示和平的愿望。对匈奴,即使非要用武力不可,民族冲突以后,也力争与匈奴化为兄弟。南越与匈奴降附后,设置属国,《汉书》云:“因其故俗为属国”。

材料二唐太宗即位前后,民族归附与分离并行,北疆的胡人、稽胡、契丹,西疆的吐谷浑、党项、羌人,南疆的诸蜜、僚族等,相继附而复叛,其中威胁最大的是突厥。唐太宗慎重地采取了众生一体、共治天下的原则。大唐帝国打败突厥之后,唐太宗并没有把突厥迁入华夏内地散居同化,也没有把他们赶回故地,而是就地安置,“因其习俗而抚驭之”,任用突厥首领治理,朝廷不派官员,基本是自治,相当于世袭封建。唐太宗执政时的唐朝廷是多数民族(汉族)与少数民族(突厥、吐谷浑、吐蕃、契丹等)分享天下。唐太宗与异族分天下,还有更深一层考虑,“把敌国变成异族自治,留住外部监督,不留边祸,则外有制衡,内不失道”。

——材料一、二均摘编自邱成岭《论中国古代民族政策观——以文景之治、贞观之治和康乾盛世时期为例》

(1) 根据材料一、二及所学知识,概括汉唐民族政策实行的共同背景。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,说明汉唐共同的民族政策内容以及最主要的历史意义。

18. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“中体西用”即“中学为体,西学为用”。这种文化观从19世纪60年代初产生到戊戌变法前后30余年长盛不衰,成为清朝部分官方或非官方、主流派或非主流派文化人士尊奉的文化观念、准则与规范,辛亥革命以后逐渐式微。可以说,作为转型社会的一种文化模式,“中体西用”文化观经历了一个历史演变的过程,是近代中西文化交流冲突的产物。

——摘编自袁钰《“中体西用”文化观的形成和发展-从鸦片战争到洋务运动时期》

材料二 1874年到1875年,洋务派代表李鸿章等人纷纷上奏要求进一步推广洋务运动,提出了“练兵、造船、简器、筹饷、用人”等自强新政的主张,引发了洋务派与顽固派的一场论战。这场论战的实质是小农经济与工业近代化之争,进一步表明“西学”与“中学”的冲突已经进入一个较深的层次,同时也表明在封建制度下的中国,洋务运动必然失败和顽固派随时可以以任何一个理由抹杀一切变革的萌芽。

——摘编自曾永玲《洋务派与顽固派的一场论战》

材料三第一次世界大战期间,中国留美学生任鸿隽等人看到科技对抵御侵略和国家富强的重要性,产生了创办科学期刊、“科学救国”的理想。回国以后,他们成立科学社,并于 1915年1月创办《科学》杂志。《科学》杂志以“提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识”为宗旨。有学者统计,《科学》杂志共出版了32卷期刊共8964篇论文。在《科学》杂志刊行的35年间,科学社不断为其提供人员支持、经济援助和稿件支持;《科学》杂志则为科学社提供学术展示和交流的平台,使越来越多的学者为世人所知。《科学》杂志及科学社试图以西方科学知识和观念改变中国的落后局面,使科学融入社会的各方面,对近代中国的科技发展产生了重要影响。

——摘编自郭静《<科学>杂志与近代中国科学观念的建构及传播》

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,指出“中体西用”文化观下中西科技、思想文化的交流与冲突的表现。

(2) 根据材料三并结合所学知识,说明《科学》杂志得以长期发行的原因及意义。

19. (14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1888年法国成立了第一个农业合作社,但是直到20世纪50年代以后,法国的农业合作社才得以迅速发展,20世纪60年代,法国政府相继颁布了《农业合作社法》《农业指导法》《合作社调整法》等。经过100多年的发展,法国农业合作社为社员提供的服务也从最初局限于技术、采购、销售、扩展到从产前、产中、产后,甚至包括农民生活的各个方面。

一一摘编自李先德《法国农业合作社》

材料二中国的农业合作化是在 1951年农民互助组基础上,由政府提出指导,如1951年《中共中央关于农业生产互助的决议》、1953年《关于发展农业合作社的决议》等,到1956年下半年合作社农户占农户总数的96.3%。在当时企图通过改变生产关系促进生产力发展的思想指导下,农业合作社成了进行农业的社会主义改造的手段和方式,它使五亿多个体农民走上了社会主义道路。

一一摘编自王桧林《中国现代史》

材料三截至 2015年,全国依法登记的农民合作社总数达到了153.11万家,与2007年相比增加了近58倍。在出资总额方面,2015年年底出资总额高达3.23万亿元,相比2007年增加了约107倍。截至2015年,实行产加销一体化服务的合作社约为81万家,占合作社总数的52.9%,以农产品生产服务为主的合作社约为43.6万家,位居第二位。一些合作社在自愿互利的基础上采取共同出资、共创品牌、共享利益等方式,组建合作社联合社。近年来,各地不仅涌现出诸如农机合作社、资金互助社、消费合作社、旅游合作社等其他合作形式的农民合作社,一些地方还出现了土地流转后富余劳动力组建的劳务合作社,以精准扶贫为追求、以财政扶持资金为支撑的扶贫合作社。

一一摘编自《中国农民合作社发展报告(2019)》

(1) 根据材料一、二,指出中法农业合作社的差异。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括21世纪以来中国农业合作社的发展趋势并分析原因。

(3) 根据材料并结合所学知识,总结农业合作社发展的历史经验。

20. (14分) 阅读材料,完成下列要求。

材料:战国时代,中国即已走向统一。孟子“定于一”的思想是当时的共同理解。罗马统一地中海,也是延续泛希腊化文化的弥漫各处。秦灭六国后未闻秦军戍守六国故地。汉兴之后,也没有汉军戍守内地的历史记载。罗马兵团大多随统帅将领留戍征服地区。秦朝统一天下以前,七国已纷纷建立郡县二级的地方行政体系。秦汉地方长官通常不由本籍人出任,中央又有刺史监察地方官员,不必依赖军队即足以统治广大众民。罗马帝国本部是泛希腊化的天下,但周边地区族群成分处处不同,不能建立类似中国的郡县制度,只能依赖戍军控制属地。从文化角度看,秦以法家治国,不过是儒家的变种,汉代以外儒内法为根本,儒家士大夫积极推行儒家教化。所以中国能保持相当一致的文化同质性,文化认同足以维系共同体的延续不散。罗马以军事力量控制庞大帝国,并不存心以教化的力量建立主流思想。从经济层面看,大路、支线以及河流航道,编织成一个相当固定的交流网络,将中国本部紧密联系为互相依存的整体。罗马地区性的经济网络是构成庞大交换网的成分,庞大的经济体系一旦破裂,其中个别的成分便没有再求重整的迫切需要。

——摘编自许倬云《万古江河》

(1) 据材料并结合所学知识,分别概括秦汉帝国与罗马帝国的特点。

(2) 据材料并结合所学知识,比较二者国家治理的异同,并简析秦汉国家治理对中国历史的意义。

答案和解析

1.A

【解析】依据材料“距今约7000至5000年前......右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。”,可以看出在新石器时代,黄河流域的仰韶文化已经掌握了制作彩绘陶器的技术,A项正确;

材料涉及的是掌握制作彩陶的技术,未涉及阶级分化,排除B项;

材料未涉及部落之间的状况,排除C项;

材料出土的陶罐,不能证明出现早期国家的雏形,排除D项。 故选:A。

2.C

【解析】从人名“以武字、勇字命名……以霸字、雄字命名……以胜字、广字命名的……以兴字、奋字命名……以开疆拓土、保家卫国的含义命名”看,社会呈现出尚武和奋发向上的时代精神,C项正确;

据人名“以武字、勇字命名……以霸字、雄字命名……以胜字、广字命名的……以兴字、奋字命名……以开疆拓土、保家卫国的含义命名”不能体现官僚政治和社会阶层流动,排除AD项;

汉朝尊崇儒学,董仲舒君权神授、天人感应、三纲五常的儒学思想也未在人名体现,排除B项。

故选:C。

3.B

【解析】据材料“到刘宋时期,南迁人民到达长江流域的,总数至少有70万人”,可以看出南渡的官僚士族,在迁移的过程中,不断扩充自己的部曲队伍,迁移到南方后,形成了一定规模的势力,影响了南朝的政局,B项正确。魏晋时期的迁徙与印欧人的迁徙无关,排除A项;坞堡和庄园在这之前就已存在,排除C项;南宋时期,经济重心南移完成,排除D项。故选B项。

4.D

【解析】根据材料“自宋代以来,在三教合一的潮流中......著名禅师宗杲......揭起了忠君、爱国的旗帜......道教派别......也把儒家的忠孝观点加以神化”可知,在三教合一的潮流中,佛教吸收了儒家忠君、爱国的思想,道教也把儒家的忠孝观点加以神化,说明了佛道对儒学的吸收与借鉴,D项正确;

结合所学可知,强调三纲五常的教化作用,在材料中没有体现,排除A项;

结合所学可知,三教理论的趋于合流,与材料主旨不符,排除B项; 结合所学可知,三教理论的相互包容,在材料中没有体现相互包容,排除C项。 故选:D。

5.B

【解析】根据材料“经过国家文物部门的权威鉴定……提前到西夏。”并结合所学知识可知,历史研究的原则是“论从史出,史由证来”,一切史学研究,都要从历史事实出发,坚持实事求是的态度,材料中《吉祥遍至口和本续》经过国家文物部门的鉴定,将中国木活字印刷的使用时间从元代提前到西夏,说明史由证来是历史研究的原则,B项正确;

“广泛使用”说法过于绝对,排除A项;

仅凭材料无法断定宋夏之间的文化交流很频繁,排除C项;

中西史学都是力求在“求真”与“致用”的张力中来确保自身的学术地位,求真乃史学之所以为史学的根本宗旨,而“论从史出”是历史研究的原则不是宗旨,排除D项。

6.D

【解析】据表格信息可知1681—1751年,英国东印度公司对华输出的货物整体呈现下降趋势,白银以及白银所占的比例都在增长,说明此时英国对华贸易中,严重逆差,侧面说明在正当贸易中,中国有着明显的优势,D项正确;仅从两国贸易的数据,无法得出中国成为世界白银流动的主导者,排除A项;第二次工业革命的推动下,帝国主义列强以资本输出为主要掠夺方式,与材料时间不符,排除B项;中国日益卷入资本主义世界市场是在鸦片战争之后,此时鸦片战争尚未爆发,排除C项。故选D项。

7.B

【解析】依据材料“湘军、淮军不仅担负着当时军事和国防的重任,而且影响到政府的政治、外交、文化、经济等诸多方面”,可以看出太平天国运动的冲击下,迫使清政府作出改变,促使汉族地主集团的崛起,在晚清舞台上发挥着重要的作用,延缓了清朝的统治危机,B项正确;“中央集权受到严重威胁”,是地方挑战中央的权威,但是湘军、淮军是维护清政府统治的,排除A项;CD说法绝对,排除。

8.D

【解析】根据“地方性的农业经济和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策,引发了白色政权之间的战争,造成了反动统治的缝隙,给革命以可乘之机”可知,近代我国特殊的国情为工农武装割据政权的建立提供了可能,由此说明农村包围城市是中国革命的正确道路,D项正确;

该分析主要是论证了农村包围城市的正确性,并不是中共掌握革命武装的重要性,排除A项;

材料并不是说明中共以推翻资产阶级为目标,也和建立统一战线无关,排除BC项。

故选:D。

9.A

【解析】根据材料“1964年中法建交前……自由世界利益之举。”可知,体现了冷战思维对美国外交的影响,说明中法建交影响了美国的霸权利益,A项正确;

冷战思维决定美国外交,表述有误,国家利益决定国与国的外交关系,排除B项;

中法建交不利于中美正常化,不符合题意,排除C项;

材料与多极化趋势无关,排除D项。 故选:A。

10.B

【解析】结合所学知识,1958年,我国经济建设出现重大失误,加上对社会主义建设经验不足,以及当时的自然灾害等因素,1959至1961年,我国经济发生了严重困难。为了克服困难,从1960年冬开始,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,从1962年起,经济逐步得到恢复和发展。到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。题干中工农业、轻重工业的比例的变化就是调整的结果,B项正确;

“苏联撤走了在华全部专家”是1960年,排除A项;

“左”倾错误并未得到彻底纠正,排除C项;

农村实行经济体制改革后,到1985年春,全国各地建立了9.2万多个乡(包括民族自治乡)、镇政府,82万多个村民委员会。至此,人民公社制度彻底退出了历史舞台,排除D项。

故选:B。

11.A

【解析】根据材料“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前,让他读我的碑文,让他倾听我的宝贵的话,让我的石碑给他答案,让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”并结合所学知识,材料中的“石碑”应该是《汉谟拉比法典》,“吃官司受了冤枉的人,让他到我这公正的王的像前……让他找到与他的官司有关的案子,让他放心”,由此可知,汉谟拉比认为其制定的法典内容适用广泛,具有一定的公正性,A项正确;

材料中虽体现了一定的公平性,但未涉及人人平等,排除B项;

结合所学知识,《汉谟拉比法典》主要维护的是奴隶主贵族阶层的利益,排除C项;

君主专制国家是属于人治而不是依法治国,排除D项。 故选:A。

12.A

【解析】根据材料“中世纪大学中,……一词从含有贬损含义的外来人群体演变成有着共同文化、共同观念、共同目标和共同利益的团体”,再结合所学知识,共同文化、共同观念、共同目标和共同利益有利于民族意识的觉醒,最终有助于近代民族国家的形成,A项正确;

将民族主义思想传播到欧洲在材料中未体现出来,排除B项;

根据所学知识,西欧城市自治与中世纪大学联系不大,排除C项;

“重视”未在材料中体现出来,排除D项。 故选:A。

13.D

【解析】根据材料并结合所学可知,新航路的开辟与自然科学的突破,对欧洲资本主义发展和思想解放有重大意义,有利于推动欧洲社会的转型,D项正确;

麦哲伦船队并非文艺复兴的内容,排除A项;

材料未涉及新航路开辟的影响或与思想解放之间的关系,排除B项;

麦哲伦环球航行并非自然科学突破,C项表述以偏概全,排除C项。 故选:D。

14.B

【解析】材料中提到在倒幕和维新过程中,日本的下级武士精英最大限度地利用天皇权威,打破了权力博弈的均势,这说明倒幕和维新过程中不仅没有损害天皇的权威,反而使天皇的权威进一步强化,直接导致日本在向近代化的转型过程中,保留大量封建残余,B项正确;

材料提到下级武士精英始终打着“尊王”的旗号,维护明治政府,排除A项;

改革派利用天皇权威推动社会变革的策略,符合当时日本的国情,排除C项:

D与材料无关,排除。 故选:B。

15.A

【解析】根据材料“德意志帝国的军队是由各大、中、小邦国按份额分担组成。巴伐利亚和符腾堡有它们自己的陆军部。虽然皇帝是帝国军队的最高统帅,但巴伐利亚的军队只在战时才听从皇帝的命令。”可知,德意志帝国由各种邦国组成,德意志皇帝是帝国军队的最高统帅,但邦国具有自己的陆军部,只是在战时才听从皇帝的命令,说明德意志帝国具有联邦主义的特点,A项正确;

处天四分五裂状态,与材料信息不符,排除B项;

CD和材料无关,排除。 故选:A。

16.A

【解析】根据“宗教法院与世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;并由高级僧侣委员会责任审查议会法案。”可得出伊斯兰教在国家法律制定及管理方面发挥着重要的作用,是伊朗社会的精神纽带,A项正确;

BC和材料无关,排除;

根据“伊朗国王下诏召开议会”可得出是国王领导的立宪革命,排除D项。 故选:A。

17.【小题1】背景:汉唐时期,少数民族较为强大。汉唐政治统一;经济发展;社会稳定;国力强盛。

【小题2】政策内容:战争;和亲;在少数民族区域建立管理机构;

历史意义:缓和了民族矛盾,巩固了国家统一。

18.【小题1】交流的表现:洋务派提出“师夷长技以自强”:洋务派创办新式学堂:派遣留学生学习西方科技;中国传统观念的变化。(答出两点即可)

冲突的表现:封建顽固派反对学习西方科技;民间对西方文化的排斥。(答出一点即可)

【小题2】原因:民族民主运动的发展;近代教育、传媒的发展;民族资本主义的发展;对西方的学习不断深入;科学救国的理念;科学社成员的支持。(答出两点即可)

意义:促进了近代科学在中国的传播和发展;推动了人们的思想解放与社会的进步;促进了中国学术研究的近代化。(答出两点即可)

19.【小题1】法国:长期发展缓慢;法律保障完善;资本主义性质。(任意2点)

中国:发展迅速;行政命令指导推进;社会主义性质。(任意2点)

【小题2】趋势:总数和出资总额增加;进行联合;形态/类型日益多元;纵向一体化。(任意3点)

原因:改革开放深化(如答“发展社会主义市场经济”“农村经济体制改革的进行”“实行对外开放”也给分);经济全球化加速发展;提升市场竞争力的需求。(任意2点)

【小题3】发挥制度优势(也可答“坚持中国特色社会主义道路”、“发挥社会主义制度的优越性”);坚持人民主体地位;丰富农业合作社的类型和功能;完善相关法律。(任意3点)

20.【小题1】秦汉帝国特点:思想文化高度统一;地方行政管理制度行之高效;强调教化的作用;地区间经济联系密切。

罗马帝国特点:受希腊文化影响大;依赖军事征服和军事控制;缺乏高度认同的文化;地区间经济联系不够密切。(任意3点)

【小题2】同:都建立起君主制度,君主大权独揽;借鉴前世的治理经验。

异:秦汉帝国建立起郡县制,有效控制地方,罗马帝国对地方管理松散,依赖军事控制地方/秦汉帝国建立起有效的地方行政制度,罗马帝国依赖军事力量控制地方;秦汉帝国以文化认同巩固政治统一,罗马帝国没有建立文化共同体;秦汉帝国经济体系稳定性强,罗马帝国经济体稳定性弱。(任意2点)

意义:有助于增强华夏认同,推动民族交融;有利于统一多民族国家的巩固与发展;促进了各地区各民族之间的经济文化交流;奠定了中国疆域的基本版图;开创了大一统中央集权国家的基本治理模式。(任意2点)

同课章节目录