第13课 东汉的兴衰 同步试题精选卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第13课 东汉的兴衰 同步试题精选卷(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 548.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第13课 东汉的兴衰

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.东汉刘秀统治时期,政治清明,国力强盛,史称( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.大一统 D.开元盛世

2.东汉中期以后,中央政权的典型特征是( )

A.地方豪强独霸一方 B.朝中大将篡夺皇位

C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

3.观察东汉皇帝即位年龄表,所得出的结论中正确的是( )

A.导致“休养生息”政策的出台 B.根源于黄巾起义的打击

C.有利于国家的长治久安 D.为外戚宦官交替专权创造了条件

4.以下文物或模型可以从侧面反映东汉阶级对立和社会动乱的是( )

A. B. C. D.

5.下面是一位同学的读书摘抄,其中打“×”部分应填写的时间是 ( )

A.西汉初期 B.西汉后期 C.东汉初期 D.东汉后期

6.有人说“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”。这句话描述的历史现象是()

A.东汉皇帝寿命短 B.东汉外戚宦官交替专权

C.东汉存在时间短 D.东汉争夺帝位斗争激烈

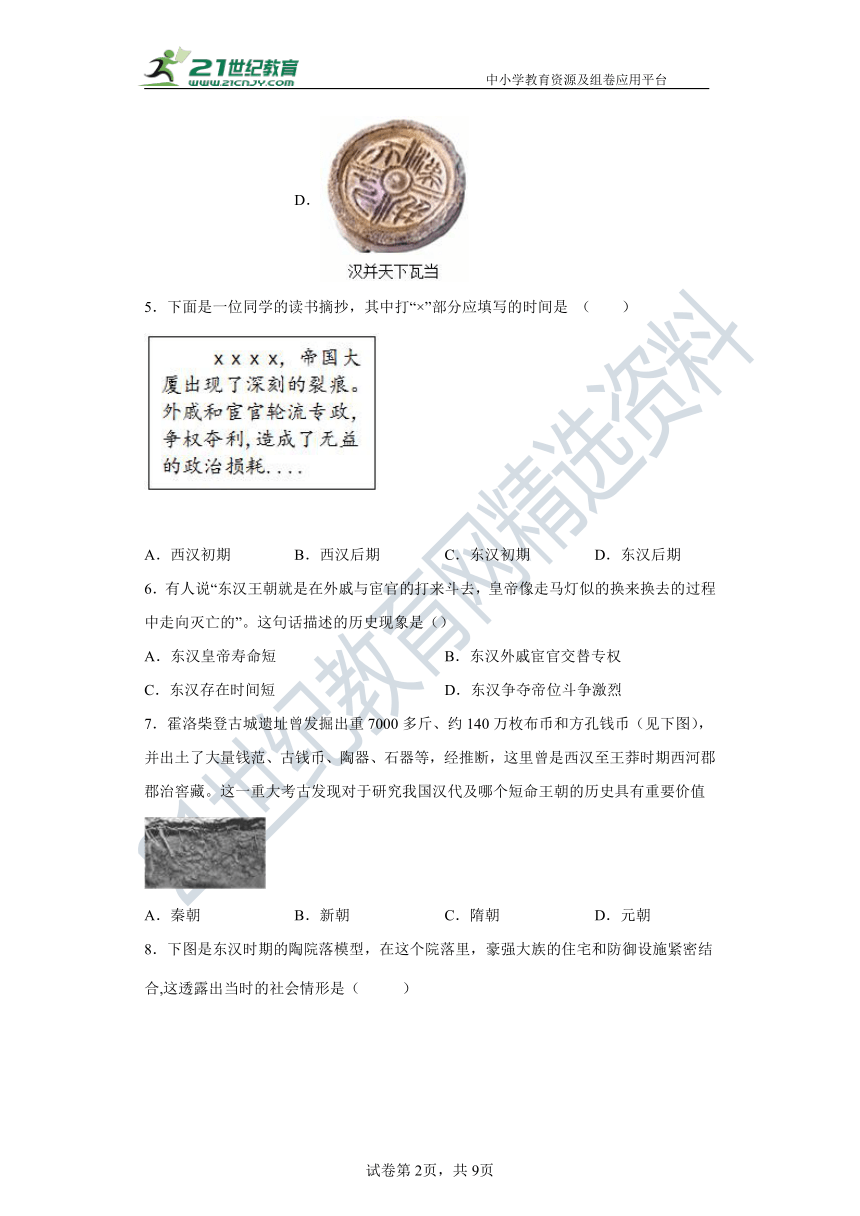

7.霍洛柴登古城遗址曾发掘出重7000多斤、约140万枚布币和方孔钱币(见下图),并出土了大量钱范、古钱币、陶器、石器等,经推断,这里曾是西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏。这一重大考古发现对于研究我国汉代及哪个短命王朝的历史具有重要价值

A.秦朝 B.新朝 C.隋朝 D.元朝

8.下图是东汉时期的陶院落模型,在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,这透露出当时的社会情形是( )

A.阶级对立 B.外戚专权 C.国泰民安 D.艺术兴盛

9.据记载,汉朝廷曾赐给滇王王印,令其“复长其民”。下图所示的文物为云南晋宁石寨山“滇”人墓葬出土“滇王之印”金印。这可以印证汉朝时期

A.西域正式归属中央政权 B.云南地区接受中央王朝统治

C.建立刺史制度监察地方 D.准许滇王铸造钱币

10.汉顺帝去世后,梁太后临朝。…梁氏一门前后有七人封侯,女子七人被封君,二人为大将军,三人为皇后,六人为贵人;娶公主为妻者三人,文武大臣五十七人。这说明当时( )

A.梁氏一门人才辈出 B.东汉时期外戚专权

C.东汉时期宦官专权 D.东汉豪强地主横行

11.东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀一门“前后七封候,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、尹、校五十七人”,宗室姻亲充斥朝廷和郡县。这说明当时

A.重文轻武 B.宦官把持朝政 C.豪强地主横行 D.外戚势力膨胀

12.“(十三年)冬十二月甲寅,诏益州民自八年以来被略为奴婢者,皆一切免为庶(民)【人】;(十四年)十二月癸卯,诏益、凉二州奴婢,自八年以来自讼在所官,一切免为庶(民)【人】,卖者无还直。”下上述诏书的是

A.秦始皇 B.汉高祖 C.汉武帝 D.光武帝

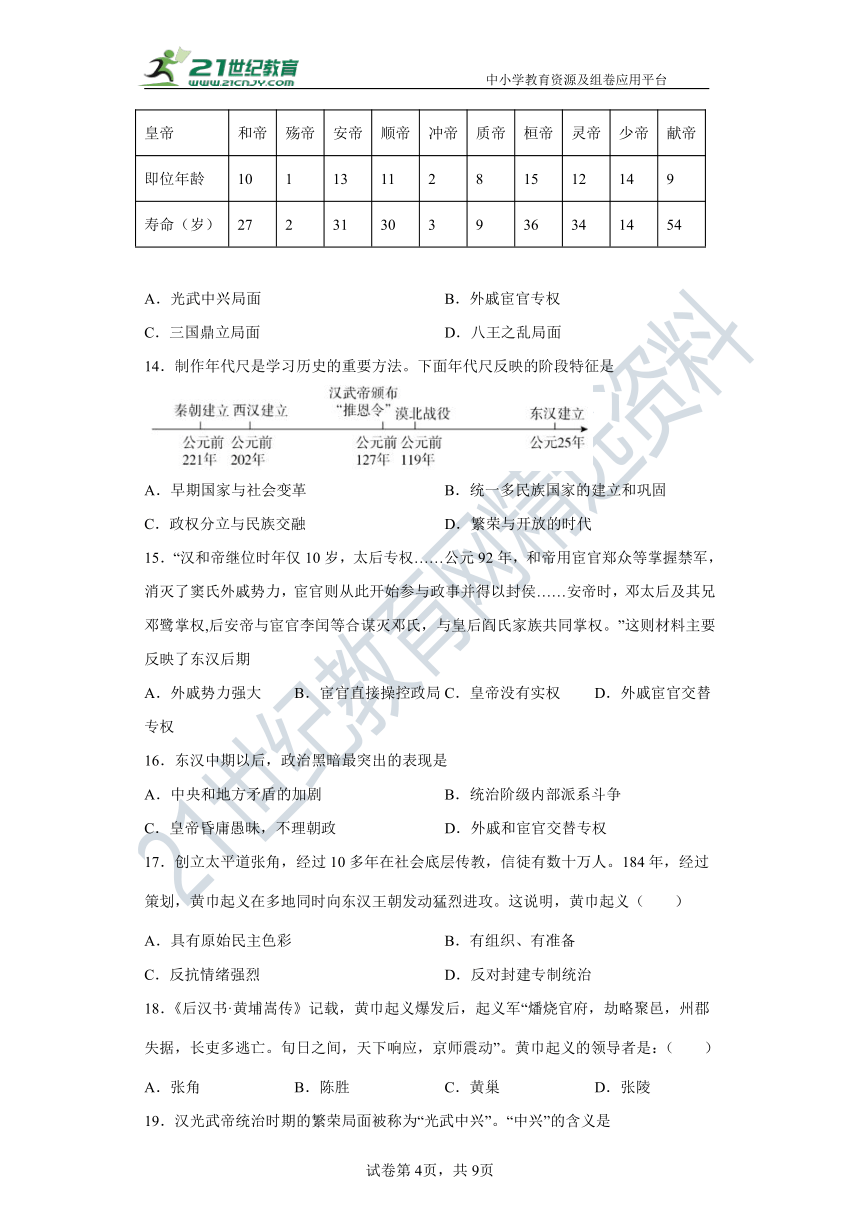

13.下表显示了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.光武中兴局面 B.外戚宦官专权

C.三国鼎立局面 D.八王之乱局面

14.制作年代尺是学习历史的重要方法。下面年代尺反映的阶段特征是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的时代

15.“汉和帝继位时年仅10岁,太后专权……公元92年,和帝用宦官郑众等掌握禁军, 消灭了窦氏外戚势力,宦官则从此开始参与政事并得以封侯……安帝时,邓太后及其兄邓鹭掌权,后安帝与宦官李闰等合谋灭邓氏,与皇后阎氏家族共同掌权。”这则材料主要反映了东汉后期

A.外戚势力强大 B.宦官直接操控政局 C.皇帝没有实权 D.外戚宦官交替专权

16.东汉中期以后,政治黑暗最突出的表现是

A.中央和地方矛盾的加剧 B.统治阶级内部派系斗争

C.皇帝昏庸愚昧,不理朝政 D.外戚和宦官交替专权

17.创立太平道张角,经过10多年在社会底层传教,信徒有数十万人。184年,经过策划,黄巾起义在多地同时向东汉王朝发动猛烈进攻。这说明,黄巾起义( )

A.具有原始民主色彩 B.有组织、有准备

C.反抗情绪强烈 D.反对封建专制统治

18.《后汉书·黄埔嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下响应,京师震动”。黄巾起义的领导者是:( )

A.张角 B.陈胜 C.黄巢 D.张陵

19.汉光武帝统治时期的繁荣局面被称为“光武中兴”。“中兴”的含义是

A.恢复了汉朝政权和社会的安定与发展 B.以改变统治政策来减轻对人民的剥削

C.通过释放和禁止残害奴婢来实现平等 D.提倡节约和惩办贪官污吏以改变风气

20.某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

21.与秦末农民起义相比较,黄巾起义表现出的主要不同的特征是

A.创立宗教组织 B.提出了口号

C.反对暴政 D.沉重打击了封建王朝

22.毛泽东在《后汉书光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡。”这道诏令所反映的统治措施是

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

23.春秋 西汉 三国 东晋 ,朝代顺序正确的是

A.秦、战国、西晋、南北朝、东汉

B.战国、秦、南北朝、西晋、东汉

C.战国、秦、东汉、西晋、南北朝

D.战国、秦、东汉、南北朝、西晋

24.下列关于东汉王朝统治的说法,不正确的一项是( )

A.建立者刘秀是西汉宗室

B.初期社会安定,经济发展

C.中后期出现外戚与宦官交替专权

D.在黄巾起义的打击下灭亡

25.汉代田庄主在地方拥有相当大的社会势力,出现了“关东富人益众,多规良田,役使贫民”的局面,时人有“宁负两千石,无负豪大家”之说。这反映出当时

A.重农抑商政策未能实行

B.政治实力与经济实力开始重合

C.豪强大族操控国家政权

D.抑制豪强成为社会发展之必须

26.小明在学习完一节历史课后,制作了这样的知识线索:光武中兴→外戚宦官交替专权→黄巾起义。小明学习的课题是( )

A.《两汉的科技文化》

B.《汉武帝巩固大一统王朝》

C.《东汉的兴衰》

D.《西汉建立和“文景之治”》

二、填空题

27.东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了________与________交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

三、综合题

28.观察下面的图表,回答下列问题。

皇帝 即位年龄

和帝 10岁

殇帝 1岁

安帝 13岁

顺帝 11岁

冲帝 2岁

质帝 8岁

桓帝 15岁

灵帝 12岁

少帝 14岁

献帝 9岁

图一

图二

(1)图一反映了当时中央政权怎样的现象?这种现象直接导致了当时中央政权怎样的弊端和危害?

(2)图二与中国历史上的哪一次起义有关?这次起义是通过哪一宗教发动的?这次起义的结果如何?

(3)图一和图二之间存在着怎样的内在联系?

29.阅读下列材料,回答问题

材料一

材料二 武帝元朔二年(前127年), 上书武帝,建议实行“推恩令”,削弱诸王封地。武帝元狩四年(前119年)春夏之际,大将军卫青大战匈奴于漠北,单于逃走。

材料三 (一)刘秀建东汉,数措并举稳局面;努力有回报,社会安定现治世。

(二)东汉后期多黑暗,君权旁落局面乱;反抗情绪民间蔓,振臂起义天下应。

(1)材料一中的人物在关注民生方面有哪些相同的举措?为此出现了怎样的局面?

(2)材料二中空白处应填写哪位历史人物?依据所学知识,概括指出汉武帝为实现大一统,除材料中采取的措施外,还有哪些措施?

(3)阅读材料三,说说东汉后期哪一现象造成“君权旁落局面乱”?短诗二中的“起义”是指什么?这次“起义”有何影响?

(4)学习历史要善于总结经验教训,发挥历史的借鉴功能。从上述材料的分析中你得出怎样的启示?

30.阅读下列材料

材料一:“秦朝时,有 900 多个贫苦农民,被征发到渔阳戍守边境。他们走到大泽乡时遇上大雨,道路被冲毁,不能按期到达。按照秦法,误期要被处死。他们中的两个小队长,杀死了两个押送军官,领导大家举行起义。”

材料二:“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻”。

——东汉末年民谣

材料三:张角在社会底层传教十多年,有三四十万人加入,张角见信徒渐多,便创建了“黄天泰平”,又称“太平道” 管理信徒,自称" 大贤良师", 他把势力范围分三十六区,称为“方”, 大方一万多人, 小方六七千人, 每方推一个领袖, 全由张角控制。

材料四:黄巾起义以及在它影响下的各族人民起义,持续进行了二十多年。但由于起义农民本身的弱点,他们先后都被残酷镇压。但是,在农民起义的沉重打击下,腐朽的东汉王朝名存实亡。

根据上述材料回答下列问题:

(1)材料一中的事件的主要领导人是谁 材料一这一事件标志着什么

(2)“有人认为如果在前往渔阳戍边的途中,没有遇到大雨,秦末农民战争就不会爆发”,请尝试用一句话反驳上面的观点。

(3)材料二这首民谣反映出民间什么样的情绪 出现这种情绪的主要原因是什么

(4)通过分析材料三, 总结张角为发动起义做了怎样的准备

(5)通过材料四分析黄巾起义对东汉的统治有何影响

(6)通过上述的探究你认为统治者应该怎样做才可以取得百姓的信任

31.某历史兴趣小组以“强盛的汉朝”为主题进行探究活动请你参与。

【西汉盛世】

材料一:(汉)文帝下诏说:“农业,是天下的根本,是人民所赖以生存的,如果人民不认真从事根本而去流动经商,那么衣食就会缺乏。朕对此十分担忧,所以今天朕亲领群臣进行农耕以进行劝勉。今年免除百姓应纳的田租一半作为奖励。

——摘编自《汉书》译文

(1)根据材料一,指出文帝的治国措施。结合所学知识,指出他和景帝统治时期出现的盛世局面历史上称为什么?

【鼎盛时期】

材料二:元鼎四年(公元前113年),汉武帝取消郡国铸钱的权利,专令水衡都尉所属的钟官、辨铜、均输三官,负责铸造新的五铢钱,名为三官钱。……这次禁令很严格,新币质量又高,盗铸无利可图,所以币制得到较长期的稳定。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳汉武帝在经济方面采取的措施。

【东汉盛世】

材料三:建武六年(公元30年),刘秀下诏令司隶、州牧各实所部,省减吏员,县国不足置长吏可合并者,上大司徒、大司空二府。于是“条奏并省四百余县,吏职省减,十置其一”。

(3)根据材料三,指出刘秀为巩固统治采取的措施。结合所学知识,指出他统治后期出现的局面。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

结合所学内容可知,刘秀被称为光武帝,他统治时期政治清明,国力强盛,因此被称为光武中兴,B项正确;文景之治出现在西汉时期,排除A项;汉武帝时期实现大一统,排除C项;开元盛世出现在唐朝,排除D项。故选B项。

2.C

【解析】

东汉中期以后,政治统治的突出特点外戚宦官交替专权。东汉前期,亦即光武帝、明帝、章帝时期,皇帝本人能够控制国家的政治权力。但进入东汉中期以后,从和帝开始,东汉政权内部,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面。这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点,C项正确;地方豪强独霸一方,不属于中央政权的典型特征,排除A项;东汉中期以后,出现了外戚、宦官专权的局面,并非朝中大将篡夺皇位,排除B项;农民起义,不属于中央政权的典型特征,排除D项。故选C项。

3.D

【解析】

根据示意图信息和所学可知,东汉中后期,继位的皇帝大多年幼,由于他们不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,因此东汉皇帝即位年龄表,所得出的结论中正确的是为外戚宦官交替专权创造了条件,故D正确;休养生息政策的出台是西汉初期,故排除A项;东汉皇帝即位年龄表无法体现BC两项的内容,排除BC项。故选D。

4.B

【解析】

根据所学和材料可知,陶院落体现了豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,是东汉时期豪强地主武装力量的一种真实反映,透露出东汉阶级对立和社会动乱的情形,B项符合题意;A项体现的是匈奴的威胁,排除A项;C项体现的是东汉的说唱艺术,排除C项;汉并天下瓦当就是为纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作,排除D项。故选B项。

5.D

【解析】

根据所学知识可知:“外戚和宦官轮流专政”这一现象出现于东汉中后期。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,D项正确;西汉初期,汉高祖实行轻徭薄赋、休养生息的政策,经过文景之治,国力大增,排除A项;西汉后期土地兼并日益激烈,不符合题意,排除B项;东汉初期,天下平定,刘秀重视生产与人民生活的恢复与发展,开始着力发展生产、提高民生、恢复国力,史称“光武中兴”,排除C项。故选D项。

6.B

【解析】

东汉后期动荡的原因是外戚和宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,争权夺利。材料中“外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去”说明东汉时期外戚宦官交替专权,B项正确;材料描述的是外戚宦官交替专权,并不是说明东汉皇帝寿命短,排除A项;自公元25年刘秀建立东汉,到公元220年东汉才灭亡,东汉王朝存在的时间并不短,排除C项;材料不是说明帝位斗争激烈,是说明外戚宦官交替专权,排除D项。故选B项。

7.B

【解析】

根据题干信息“西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”,结合所学知识可知,西汉后期,朝廷越来越腐败。公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。公元23年,王莽被攻进长安的起义军杀死, 王莽政权被推翻,所以王莽政权是个短命的王朝,B项正确;秦朝建立在西汉之前,排除A项;隋朝与“西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”不符,排除C项;元朝 与“这里曾是西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”不符,排除D项。故选B。

8.A

【解析】

在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉阶段阶级对立和社会动 乱的情形,故选A;陶院落模型无法体现外戚专权,排除B;从东汉时期的一个陶院落模型,无法体现国泰民安,排除C;仅从一个陶院落模型,不能说明艺术兴盛,排除D。

9.B

【解析】

“滇”是云南简称。材料“滇王之印”是汉代政府赐予金印,说明汉代云南地区接受中央王朝统治。故B符合题意;西域正式归属中央政权是西域都护设置,排除A;建立刺史制度监察地方不符合“滇” 的信息,排除C;材料说明中央政府对于云南管理,不是准许滇王铸造钱币。排除D。故选B。

10.B

【解析】

题干反映了东汉时期梁太后大肆将官爵给予亲族,说明当时外戚专权的局面,B正确;梁氏一门并非人才辈出,而是仰仗梁太后的权势,A排除;题干反映的不是东汉时期宦官专权或豪强地主横行的问题,而是反映太后临朝造成外戚专权的问题,CD排除。故选B。

11.D

【解析】

据题干可知,题干反映了东汉时期外戚势力膨胀。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,故D符合题意;重文轻武是宋朝时期的政策,与题干无关,故A不符合题意;宦官把持朝政,在材料中未涉及,故B不符合题意;豪强地主横行,在材料中无法找到依据,故C不符合题意;故选D。

12.D

【解析】

材料“奴婢者,皆一切免为庶(民)【人】”“诏益、凉二州奴婢,自八年以来自讼在所官,一切免为庶(民)【人】”,可知是释放奴婢的措施。结合所学,汉光武帝多次下令释放奴婢,减轻农民负担,故排除ABC,D符合题意。故选D。

13.B

【解析】

据表格信息可知,东汉后期10个皇帝的即位年龄小且寿命较短,皇帝年幼不能主政,大权就由外戚掌握;皇帝长大后依靠宦官为夺回权力,又导致宦官专权,故B正确;光武帝是东汉的首位皇帝,故A不符题意;“三国鼎立”局面是东汉灭亡后出现的,材料未涉及,C错误;“八王之乱”发生在西晋,D错误。

14.B

【解析】

根据年代尺上的信息“秦朝建立”“西汉建立”“东汉建立”可推知反映的是统一多民族国家的建立,而“‘推恩令’的颁布”和“漠北战役”反映的是巩固国家的措施,所以B项符合题意;A项反映的是先秦时期的时代特征,排除;C项反映的是三国两晋南北朝时期的特征,排除;D项反映的是隋唐时期的时代特征,排除。

15.D

【解析】

根据材料“太后专权”“宦官则从此开始参与政事并得以封侯”“邓太后及其兄邓骘掌权”“宦官李闰等合谋灭邓氏”等可知,材料主要反映了东汉后期外戚宦官交替专权。选项D符合题意 ;A项无法体现交替专权,排除;官宦不是直接曹总政局,排除B;材料内容反映的不是关于皇帝有没有实权的问题,排除C。故选 D。

16.D

【解析】

依据课本所学可知,东汉中期以后,即位的皇帝太多年幼,不能主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外企的势力膨胀;皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得宠,把持朝政。如此反复循环,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,国家陷入混乱、政治十分黑暗的统治之中。D正确;ABC不是东汉后期政治黑暗的表现,排除;故选D。

17.B

【解析】

根据材料可知,黄巾起义有创建宗教聚拢民众,筹划多年才实行,可见,这场起义时有组织有准备的,故B符合题意;原始民主色彩在材料中未涉及,故A不符合题意;反抗情绪强烈与题干无关,故C不符合题意;反对封建专制统治,在材料中无法体现,故D不符合题意;故选B。

18.A

【解析】

根据所学知识可知,东汉末年黄巾起义的领导者是张角。184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义——黄巾起义爆发,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于土崩瓦解的境地。由于东汉军队的残酷镇压,黄巾起义最终被镇压下去,但起义沉重打击了东汉的统治,故A正确;陈胜是秦末农民起义的领导者,故B错误;黄巢是唐末农民起义的领导者,故C错误;张凌是道教的创始人,故D错误。综上所述,故A正确。

19.A

【解析】

根据所学知识,汉光武帝统治时期的繁荣局面称光武中兴,光武中兴的含义是恢复了汉朝政权和社会的安定与发展。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑法;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,A正确。汉武帝改变统治政策是为了稳定社会局面,排除B;通过释放和禁止残害奴婢是稳定社会局面,排除C;提倡节约和惩办贪官污吏是光武帝的统治政策,不是为了改变风气,排除D。故选A。

20.C

【解析】

根据所学知识可知,“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因是都重视农业生产,注意减轻刑罚,获得了老百姓的支持,故C正确;西汉和东汉时期还没有科举制度;只有唐朝时期完善科举制度,故②④错误,排除ABD项。故选C。

21.A

【解析】

根据所学可知,张角以道教派别之一太平道为组织,发动了黄巾起义,秦末农民起义则没有宗教组织,故A符合题意;前者提出“黄天当立”,后者提出“王侯将相宁有种乎”;前者反对东汉暴政,后者反对秦朝暴政;前者打击了东汉,后者打击了秦朝;故BCD均不符合题意。故选A。

22.D

【解析】

根据题干东汉光武帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡。”,可知,光武帝刘秀颁布诏书,以为今边郡盗谷五十斛即定为死罪,是开酷吏妄杀之路,故宣布废除此法,与内地郡国相同。因此,这道诏令所反映的统治措施是废除酷法,减轻刑罚,D符合题意;ABC均与题干材料无关,排除;故选D。

23.C

【解析】

依据所学可知,中国历史朝代顺序如下:夏、商、周(西周、东周)(东周前期称为春秋、后期称为战国)、秦、汉(西汉、东汉)、三国时期(魏、蜀、吴)、晋(西晋、东晋)、南北朝、隋、唐、五代十国、宋(北宋、南宋)、辽、西夏、元、明、清,所以C项符合题意。

24.D

【解析】

根据所学知识可知,184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义--黄巾起义爆发,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于土崩瓦解的境地。最终,由于东汉军队的残酷镇压,黄巾起义被镇压下去,但起义沉重打击了东汉的统治,D表述错误,符合题意。ABC项内容都是关于东汉的正确说法,不符合题意,故选择D。

25.D

【解析】

根据题干材料“关东富人益众,多规良田,役使贫民”、“宁负两千石,无负豪大家”可知汉代田庄在地方拥有相当大的社会势力,甚至豪强家族比郡守还可怕,这反映出当时豪强威胁了中央集权,所以抑制豪强成为社会发展之必须,故D项符合题意。A项不符合史实,排除。BC两项材料中没有体现,排除。故选D。

26.C

【解析】

公元25年,参加过农民起义的西汉皇族刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。刘秀就是光武帝。为了使社会安定下来,光武帝多次下令减轻农民的赋役负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏。光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,历史上称这个时期的统治为“光武中兴”。东汉中期以后,继位的皇帝太多年幼,不能主政,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。由于东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,社会上大批贫农流离失所,加上自然灾害频繁发生,广大人民再也不能忍受这种黑暗统治,反抗的情绪在民间蔓延。184年,张角领导的黄巾起义爆发,沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。知识线索“光武中兴→外戚宦官交替专权→黄巾起义”学习的是东汉的兴衰。C符合题意,ABD不符合题意。故选C。

27. 外戚 宦官

【解析】

本题考查外戚和宦官交替专权,根据所学可知,皇帝年幼时权力掌握在太后手中,太后重用自己的亲戚,导致外戚专权;皇帝长大后为夺回权力,就依赖身边的宦官除掉外戚,有出现宦官专权;如此反复就形成了外戚和宦官交替专权的局面。

28.(1)即位的皇帝大都年幼;外戚和宦官交替专权,政治腐朽不堪,时局动荡不安。(2)黄巾起义;太平道;起义最终失败,但是沉重打击了东汉政权,使其一蹶不振。(3)由于即位的皇帝年龄比较小,产生了外戚和宦官交替 专权现象,社会动荡黑暗,导致了东汉末年的黄巾起义。

【解析】

(1)第一小问,根据图一中即位皇帝的年龄可知,皇帝大多年幼;第二小问,根据所学可知,皇帝年幼时,大权由太后主持,就出现重用自己的亲戚,从而出现外戚专权,皇帝长大后,依赖身边的宦官除掉外戚,又出现宦官专权的局面。如此反复,形成了外戚和宦官交替专权的弊端。其危害就是导致政治腐朽不堪,社会混乱,动摇了东汉的统治,从而走向衰亡。

(2)第一小问,根据图片中旗帜上的文字“岁在甲子,天下大吉”可知,这是公元184年即农历甲子年爆发的黄巾起义的口号,图二反映的是黄巾起义。第二小问,根据所学可知,起义的领导人张角创立太平道,经过10多年,信徒到达数十万人,为起义做了充分准备;第三小问,根据所学可知,起义最终因东汉政府的残酷镇压而失败,但是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(3)根据所学可知,皇帝年幼导致外戚宦官交替专权,由此导致朝政越来越腐败,统治黑暗,最终导致黄巾起义爆发的。所以两者之间的直接联系是没有的,图一间接导致了图二的发生。

29.(1)采取轻徭薄赋政策,减轻农民负担,释放奴婢为平民,增加了农业劳动力;比较安定的局面,经济得到恢复和发展。

(2)主父偃。思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱),实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击等。

(3)外戚宦官交替专权。黄巾起义。沉重打击力东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。

(4)治国安邦要关注民生,赢得民心,得民心者得天下等。

【解析】

(1)根据材料一“汉高祖与光武帝”,结合所学知识可知,在关注民生方面汉高祖与光武帝都是采取轻徭薄赋政策,减轻农民负担,释放奴婢为平民,增加了农业劳动力;为此社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力。因此空白处应填写主父偃。汉武帝为实现大一统,除材料中采取的措施外,还有思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱),实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击等。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,东汉后期,外戚宦官交替专权,把持朝政,政治腐朽不堪,社会混乱,人民遭殃,造成“君权旁落局面乱”。由“东汉后期多黑暗,君权旁落局面乱;反抗情绪民间蔓,振臂起义天下应。”可知,公元184年,当时朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断,国势日趋疲弱,又因全国大旱,颗粒不收而赋税丕减,走投无路的贫苦农民揭竿而起,他们头扎黄巾,史称黄巾起义。黄巾起义,沉重打击力东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。

(4)结合所学知识可知,我们认识到,治国安邦要关注民生,赢得民心,得民心者得天下等。

30.(1)陈胜、吴广;中国历史上第一次大规模的农民起义爆发

(2)不正确。因为秦末农民战争爆发的根本原因是秦的暴政。

(3)反映了人民群众再也不能忍受当时的黑暗统治,体现反抗的情绪。 原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,人民流离失所。

(4)张角创立太平道,通过在社会底层传教,为起义从思想上和组织上做了准备

(5)沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

(6)为政清廉,实行仁政,关心人民生活,爱惜民力等

【解析】

(1)依据材料一“秦朝时,有 900 多个贫苦农民,被征发到渔阳戍守边境。他们走到大泽乡时遇上大雨……他们中的两个小队长……领导大家举行起义。” 可是反映的是公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义。这是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治

(2)不正确。因为秦末农民战争爆发的根本原因是秦的暴政。秦始皇广建宫殿、陵墓;繁重的赋税、徭役、兵役;残酷的刑法;秦二世的统治更加黑暗。这些表明秦末农民战争的爆发具有必然性。陈胜、吴广等人在途中遇雨误期,只是起义爆发的偶然现象。即使没有遇到大雨,战争也必定会爆发,只不过是时间上的迟早问题。

(3)依据材料二“吏不必可畏,小民从来不可轻”,可知这首民谣反映出民间人民群众再也不能忍受当时的黑暗统治,体现反抗的情绪。原因是东汉后期外戚宦官交替专权,朝政腐败,灾荒连年,社会动荡,人民流离失所,因此社会矛盾日益尖锐。

(4)依据材料三“张角在社会底层传教十多年……创建了‘黄天泰平’,又称‘太平道’ 管理信徒,他把势力范围分三十六区……每方推一个领袖, 全由张角控制”,可知张角创立太平道,通过在社会底层传教,为起义从思想上和组织上做了准备。

(5)依据材料四“在农民起义的沉重打击下,腐朽的东汉王朝名存实亡”和所学知识,可知黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(6)通过上述的探究,可知秦朝因为暴政导致秦末农民起义爆发,秦朝短命而亡,东汉后期由于朝政腐败,民不聊生,引发黄巾大起义,沉重打击了东汉王朝的统治,由此得出统治者应为政清廉,实行仁政,关心人民生活,爱惜民力等。

31.(1)重视农业,减轻赋税

(2)将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱

(3)合并郡县,裁减官员。光武中兴

【解析】

(1)

根据所学和材料一“亲领群臣进行农耕以进行劝勉。今年免除百姓应纳的田租一半”可知,这体现的措施是,重视农业,减轻赋税。

(2)

根据所学和材料二“取消郡国铸钱的权利、三官钱”可知,这体现的措施是,将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)

根据所学和材料三“省减吏员,县国不足置长吏可合并”可知,这体现的措施是,合并郡县,裁减官员;于是,出现了光武中兴。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第13课 东汉的兴衰

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.东汉刘秀统治时期,政治清明,国力强盛,史称( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.大一统 D.开元盛世

2.东汉中期以后,中央政权的典型特征是( )

A.地方豪强独霸一方 B.朝中大将篡夺皇位

C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

3.观察东汉皇帝即位年龄表,所得出的结论中正确的是( )

A.导致“休养生息”政策的出台 B.根源于黄巾起义的打击

C.有利于国家的长治久安 D.为外戚宦官交替专权创造了条件

4.以下文物或模型可以从侧面反映东汉阶级对立和社会动乱的是( )

A. B. C. D.

5.下面是一位同学的读书摘抄,其中打“×”部分应填写的时间是 ( )

A.西汉初期 B.西汉后期 C.东汉初期 D.东汉后期

6.有人说“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”。这句话描述的历史现象是()

A.东汉皇帝寿命短 B.东汉外戚宦官交替专权

C.东汉存在时间短 D.东汉争夺帝位斗争激烈

7.霍洛柴登古城遗址曾发掘出重7000多斤、约140万枚布币和方孔钱币(见下图),并出土了大量钱范、古钱币、陶器、石器等,经推断,这里曾是西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏。这一重大考古发现对于研究我国汉代及哪个短命王朝的历史具有重要价值

A.秦朝 B.新朝 C.隋朝 D.元朝

8.下图是东汉时期的陶院落模型,在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,这透露出当时的社会情形是( )

A.阶级对立 B.外戚专权 C.国泰民安 D.艺术兴盛

9.据记载,汉朝廷曾赐给滇王王印,令其“复长其民”。下图所示的文物为云南晋宁石寨山“滇”人墓葬出土“滇王之印”金印。这可以印证汉朝时期

A.西域正式归属中央政权 B.云南地区接受中央王朝统治

C.建立刺史制度监察地方 D.准许滇王铸造钱币

10.汉顺帝去世后,梁太后临朝。…梁氏一门前后有七人封侯,女子七人被封君,二人为大将军,三人为皇后,六人为贵人;娶公主为妻者三人,文武大臣五十七人。这说明当时( )

A.梁氏一门人才辈出 B.东汉时期外戚专权

C.东汉时期宦官专权 D.东汉豪强地主横行

11.东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀一门“前后七封候,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、尹、校五十七人”,宗室姻亲充斥朝廷和郡县。这说明当时

A.重文轻武 B.宦官把持朝政 C.豪强地主横行 D.外戚势力膨胀

12.“(十三年)冬十二月甲寅,诏益州民自八年以来被略为奴婢者,皆一切免为庶(民)【人】;(十四年)十二月癸卯,诏益、凉二州奴婢,自八年以来自讼在所官,一切免为庶(民)【人】,卖者无还直。”下上述诏书的是

A.秦始皇 B.汉高祖 C.汉武帝 D.光武帝

13.下表显示了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.光武中兴局面 B.外戚宦官专权

C.三国鼎立局面 D.八王之乱局面

14.制作年代尺是学习历史的重要方法。下面年代尺反映的阶段特征是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的时代

15.“汉和帝继位时年仅10岁,太后专权……公元92年,和帝用宦官郑众等掌握禁军, 消灭了窦氏外戚势力,宦官则从此开始参与政事并得以封侯……安帝时,邓太后及其兄邓鹭掌权,后安帝与宦官李闰等合谋灭邓氏,与皇后阎氏家族共同掌权。”这则材料主要反映了东汉后期

A.外戚势力强大 B.宦官直接操控政局 C.皇帝没有实权 D.外戚宦官交替专权

16.东汉中期以后,政治黑暗最突出的表现是

A.中央和地方矛盾的加剧 B.统治阶级内部派系斗争

C.皇帝昏庸愚昧,不理朝政 D.外戚和宦官交替专权

17.创立太平道张角,经过10多年在社会底层传教,信徒有数十万人。184年,经过策划,黄巾起义在多地同时向东汉王朝发动猛烈进攻。这说明,黄巾起义( )

A.具有原始民主色彩 B.有组织、有准备

C.反抗情绪强烈 D.反对封建专制统治

18.《后汉书·黄埔嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下响应,京师震动”。黄巾起义的领导者是:( )

A.张角 B.陈胜 C.黄巢 D.张陵

19.汉光武帝统治时期的繁荣局面被称为“光武中兴”。“中兴”的含义是

A.恢复了汉朝政权和社会的安定与发展 B.以改变统治政策来减轻对人民的剥削

C.通过释放和禁止残害奴婢来实现平等 D.提倡节约和惩办贪官污吏以改变风气

20.某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

21.与秦末农民起义相比较,黄巾起义表现出的主要不同的特征是

A.创立宗教组织 B.提出了口号

C.反对暴政 D.沉重打击了封建王朝

22.毛泽东在《后汉书光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡。”这道诏令所反映的统治措施是

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

23.春秋 西汉 三国 东晋 ,朝代顺序正确的是

A.秦、战国、西晋、南北朝、东汉

B.战国、秦、南北朝、西晋、东汉

C.战国、秦、东汉、西晋、南北朝

D.战国、秦、东汉、南北朝、西晋

24.下列关于东汉王朝统治的说法,不正确的一项是( )

A.建立者刘秀是西汉宗室

B.初期社会安定,经济发展

C.中后期出现外戚与宦官交替专权

D.在黄巾起义的打击下灭亡

25.汉代田庄主在地方拥有相当大的社会势力,出现了“关东富人益众,多规良田,役使贫民”的局面,时人有“宁负两千石,无负豪大家”之说。这反映出当时

A.重农抑商政策未能实行

B.政治实力与经济实力开始重合

C.豪强大族操控国家政权

D.抑制豪强成为社会发展之必须

26.小明在学习完一节历史课后,制作了这样的知识线索:光武中兴→外戚宦官交替专权→黄巾起义。小明学习的课题是( )

A.《两汉的科技文化》

B.《汉武帝巩固大一统王朝》

C.《东汉的兴衰》

D.《西汉建立和“文景之治”》

二、填空题

27.东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了________与________交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

三、综合题

28.观察下面的图表,回答下列问题。

皇帝 即位年龄

和帝 10岁

殇帝 1岁

安帝 13岁

顺帝 11岁

冲帝 2岁

质帝 8岁

桓帝 15岁

灵帝 12岁

少帝 14岁

献帝 9岁

图一

图二

(1)图一反映了当时中央政权怎样的现象?这种现象直接导致了当时中央政权怎样的弊端和危害?

(2)图二与中国历史上的哪一次起义有关?这次起义是通过哪一宗教发动的?这次起义的结果如何?

(3)图一和图二之间存在着怎样的内在联系?

29.阅读下列材料,回答问题

材料一

材料二 武帝元朔二年(前127年), 上书武帝,建议实行“推恩令”,削弱诸王封地。武帝元狩四年(前119年)春夏之际,大将军卫青大战匈奴于漠北,单于逃走。

材料三 (一)刘秀建东汉,数措并举稳局面;努力有回报,社会安定现治世。

(二)东汉后期多黑暗,君权旁落局面乱;反抗情绪民间蔓,振臂起义天下应。

(1)材料一中的人物在关注民生方面有哪些相同的举措?为此出现了怎样的局面?

(2)材料二中空白处应填写哪位历史人物?依据所学知识,概括指出汉武帝为实现大一统,除材料中采取的措施外,还有哪些措施?

(3)阅读材料三,说说东汉后期哪一现象造成“君权旁落局面乱”?短诗二中的“起义”是指什么?这次“起义”有何影响?

(4)学习历史要善于总结经验教训,发挥历史的借鉴功能。从上述材料的分析中你得出怎样的启示?

30.阅读下列材料

材料一:“秦朝时,有 900 多个贫苦农民,被征发到渔阳戍守边境。他们走到大泽乡时遇上大雨,道路被冲毁,不能按期到达。按照秦法,误期要被处死。他们中的两个小队长,杀死了两个押送军官,领导大家举行起义。”

材料二:“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻”。

——东汉末年民谣

材料三:张角在社会底层传教十多年,有三四十万人加入,张角见信徒渐多,便创建了“黄天泰平”,又称“太平道” 管理信徒,自称" 大贤良师", 他把势力范围分三十六区,称为“方”, 大方一万多人, 小方六七千人, 每方推一个领袖, 全由张角控制。

材料四:黄巾起义以及在它影响下的各族人民起义,持续进行了二十多年。但由于起义农民本身的弱点,他们先后都被残酷镇压。但是,在农民起义的沉重打击下,腐朽的东汉王朝名存实亡。

根据上述材料回答下列问题:

(1)材料一中的事件的主要领导人是谁 材料一这一事件标志着什么

(2)“有人认为如果在前往渔阳戍边的途中,没有遇到大雨,秦末农民战争就不会爆发”,请尝试用一句话反驳上面的观点。

(3)材料二这首民谣反映出民间什么样的情绪 出现这种情绪的主要原因是什么

(4)通过分析材料三, 总结张角为发动起义做了怎样的准备

(5)通过材料四分析黄巾起义对东汉的统治有何影响

(6)通过上述的探究你认为统治者应该怎样做才可以取得百姓的信任

31.某历史兴趣小组以“强盛的汉朝”为主题进行探究活动请你参与。

【西汉盛世】

材料一:(汉)文帝下诏说:“农业,是天下的根本,是人民所赖以生存的,如果人民不认真从事根本而去流动经商,那么衣食就会缺乏。朕对此十分担忧,所以今天朕亲领群臣进行农耕以进行劝勉。今年免除百姓应纳的田租一半作为奖励。

——摘编自《汉书》译文

(1)根据材料一,指出文帝的治国措施。结合所学知识,指出他和景帝统治时期出现的盛世局面历史上称为什么?

【鼎盛时期】

材料二:元鼎四年(公元前113年),汉武帝取消郡国铸钱的权利,专令水衡都尉所属的钟官、辨铜、均输三官,负责铸造新的五铢钱,名为三官钱。……这次禁令很严格,新币质量又高,盗铸无利可图,所以币制得到较长期的稳定。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳汉武帝在经济方面采取的措施。

【东汉盛世】

材料三:建武六年(公元30年),刘秀下诏令司隶、州牧各实所部,省减吏员,县国不足置长吏可合并者,上大司徒、大司空二府。于是“条奏并省四百余县,吏职省减,十置其一”。

(3)根据材料三,指出刘秀为巩固统治采取的措施。结合所学知识,指出他统治后期出现的局面。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

结合所学内容可知,刘秀被称为光武帝,他统治时期政治清明,国力强盛,因此被称为光武中兴,B项正确;文景之治出现在西汉时期,排除A项;汉武帝时期实现大一统,排除C项;开元盛世出现在唐朝,排除D项。故选B项。

2.C

【解析】

东汉中期以后,政治统治的突出特点外戚宦官交替专权。东汉前期,亦即光武帝、明帝、章帝时期,皇帝本人能够控制国家的政治权力。但进入东汉中期以后,从和帝开始,东汉政权内部,出现了外戚、宦官轮流把持国家最高权力的局面。这种情况,贯穿于整个东汉中后期的历史,成为东汉政治史的一个重要特点,C项正确;地方豪强独霸一方,不属于中央政权的典型特征,排除A项;东汉中期以后,出现了外戚、宦官专权的局面,并非朝中大将篡夺皇位,排除B项;农民起义,不属于中央政权的典型特征,排除D项。故选C项。

3.D

【解析】

根据示意图信息和所学可知,东汉中后期,继位的皇帝大多年幼,由于他们不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,因此东汉皇帝即位年龄表,所得出的结论中正确的是为外戚宦官交替专权创造了条件,故D正确;休养生息政策的出台是西汉初期,故排除A项;东汉皇帝即位年龄表无法体现BC两项的内容,排除BC项。故选D。

4.B

【解析】

根据所学和材料可知,陶院落体现了豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,是东汉时期豪强地主武装力量的一种真实反映,透露出东汉阶级对立和社会动乱的情形,B项符合题意;A项体现的是匈奴的威胁,排除A项;C项体现的是东汉的说唱艺术,排除C项;汉并天下瓦当就是为纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作,排除D项。故选B项。

5.D

【解析】

根据所学知识可知:“外戚和宦官轮流专政”这一现象出现于东汉中后期。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,D项正确;西汉初期,汉高祖实行轻徭薄赋、休养生息的政策,经过文景之治,国力大增,排除A项;西汉后期土地兼并日益激烈,不符合题意,排除B项;东汉初期,天下平定,刘秀重视生产与人民生活的恢复与发展,开始着力发展生产、提高民生、恢复国力,史称“光武中兴”,排除C项。故选D项。

6.B

【解析】

东汉后期动荡的原因是外戚和宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,争权夺利。材料中“外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去”说明东汉时期外戚宦官交替专权,B项正确;材料描述的是外戚宦官交替专权,并不是说明东汉皇帝寿命短,排除A项;自公元25年刘秀建立东汉,到公元220年东汉才灭亡,东汉王朝存在的时间并不短,排除C项;材料不是说明帝位斗争激烈,是说明外戚宦官交替专权,排除D项。故选B项。

7.B

【解析】

根据题干信息“西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”,结合所学知识可知,西汉后期,朝廷越来越腐败。公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。公元23年,王莽被攻进长安的起义军杀死, 王莽政权被推翻,所以王莽政权是个短命的王朝,B项正确;秦朝建立在西汉之前,排除A项;隋朝与“西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”不符,排除C项;元朝 与“这里曾是西汉至王莽时期西河郡郡治窖藏”不符,排除D项。故选B。

8.A

【解析】

在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉阶段阶级对立和社会动 乱的情形,故选A;陶院落模型无法体现外戚专权,排除B;从东汉时期的一个陶院落模型,无法体现国泰民安,排除C;仅从一个陶院落模型,不能说明艺术兴盛,排除D。

9.B

【解析】

“滇”是云南简称。材料“滇王之印”是汉代政府赐予金印,说明汉代云南地区接受中央王朝统治。故B符合题意;西域正式归属中央政权是西域都护设置,排除A;建立刺史制度监察地方不符合“滇” 的信息,排除C;材料说明中央政府对于云南管理,不是准许滇王铸造钱币。排除D。故选B。

10.B

【解析】

题干反映了东汉时期梁太后大肆将官爵给予亲族,说明当时外戚专权的局面,B正确;梁氏一门并非人才辈出,而是仰仗梁太后的权势,A排除;题干反映的不是东汉时期宦官专权或豪强地主横行的问题,而是反映太后临朝造成外戚专权的问题,CD排除。故选B。

11.D

【解析】

据题干可知,题干反映了东汉时期外戚势力膨胀。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,故D符合题意;重文轻武是宋朝时期的政策,与题干无关,故A不符合题意;宦官把持朝政,在材料中未涉及,故B不符合题意;豪强地主横行,在材料中无法找到依据,故C不符合题意;故选D。

12.D

【解析】

材料“奴婢者,皆一切免为庶(民)【人】”“诏益、凉二州奴婢,自八年以来自讼在所官,一切免为庶(民)【人】”,可知是释放奴婢的措施。结合所学,汉光武帝多次下令释放奴婢,减轻农民负担,故排除ABC,D符合题意。故选D。

13.B

【解析】

据表格信息可知,东汉后期10个皇帝的即位年龄小且寿命较短,皇帝年幼不能主政,大权就由外戚掌握;皇帝长大后依靠宦官为夺回权力,又导致宦官专权,故B正确;光武帝是东汉的首位皇帝,故A不符题意;“三国鼎立”局面是东汉灭亡后出现的,材料未涉及,C错误;“八王之乱”发生在西晋,D错误。

14.B

【解析】

根据年代尺上的信息“秦朝建立”“西汉建立”“东汉建立”可推知反映的是统一多民族国家的建立,而“‘推恩令’的颁布”和“漠北战役”反映的是巩固国家的措施,所以B项符合题意;A项反映的是先秦时期的时代特征,排除;C项反映的是三国两晋南北朝时期的特征,排除;D项反映的是隋唐时期的时代特征,排除。

15.D

【解析】

根据材料“太后专权”“宦官则从此开始参与政事并得以封侯”“邓太后及其兄邓骘掌权”“宦官李闰等合谋灭邓氏”等可知,材料主要反映了东汉后期外戚宦官交替专权。选项D符合题意 ;A项无法体现交替专权,排除;官宦不是直接曹总政局,排除B;材料内容反映的不是关于皇帝有没有实权的问题,排除C。故选 D。

16.D

【解析】

依据课本所学可知,东汉中期以后,即位的皇帝太多年幼,不能主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外企的势力膨胀;皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得宠,把持朝政。如此反复循环,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,国家陷入混乱、政治十分黑暗的统治之中。D正确;ABC不是东汉后期政治黑暗的表现,排除;故选D。

17.B

【解析】

根据材料可知,黄巾起义有创建宗教聚拢民众,筹划多年才实行,可见,这场起义时有组织有准备的,故B符合题意;原始民主色彩在材料中未涉及,故A不符合题意;反抗情绪强烈与题干无关,故C不符合题意;反对封建专制统治,在材料中无法体现,故D不符合题意;故选B。

18.A

【解析】

根据所学知识可知,东汉末年黄巾起义的领导者是张角。184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义——黄巾起义爆发,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于土崩瓦解的境地。由于东汉军队的残酷镇压,黄巾起义最终被镇压下去,但起义沉重打击了东汉的统治,故A正确;陈胜是秦末农民起义的领导者,故B错误;黄巢是唐末农民起义的领导者,故C错误;张凌是道教的创始人,故D错误。综上所述,故A正确。

19.A

【解析】

根据所学知识,汉光武帝统治时期的繁荣局面称光武中兴,光武中兴的含义是恢复了汉朝政权和社会的安定与发展。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑法;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,A正确。汉武帝改变统治政策是为了稳定社会局面,排除B;通过释放和禁止残害奴婢是稳定社会局面,排除C;提倡节约和惩办贪官污吏是光武帝的统治政策,不是为了改变风气,排除D。故选A。

20.C

【解析】

根据所学知识可知,“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因是都重视农业生产,注意减轻刑罚,获得了老百姓的支持,故C正确;西汉和东汉时期还没有科举制度;只有唐朝时期完善科举制度,故②④错误,排除ABD项。故选C。

21.A

【解析】

根据所学可知,张角以道教派别之一太平道为组织,发动了黄巾起义,秦末农民起义则没有宗教组织,故A符合题意;前者提出“黄天当立”,后者提出“王侯将相宁有种乎”;前者反对东汉暴政,后者反对秦朝暴政;前者打击了东汉,后者打击了秦朝;故BCD均不符合题意。故选A。

22.D

【解析】

根据题干东汉光武帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú),罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān)除此法,同之内郡。”,可知,光武帝刘秀颁布诏书,以为今边郡盗谷五十斛即定为死罪,是开酷吏妄杀之路,故宣布废除此法,与内地郡国相同。因此,这道诏令所反映的统治措施是废除酷法,减轻刑罚,D符合题意;ABC均与题干材料无关,排除;故选D。

23.C

【解析】

依据所学可知,中国历史朝代顺序如下:夏、商、周(西周、东周)(东周前期称为春秋、后期称为战国)、秦、汉(西汉、东汉)、三国时期(魏、蜀、吴)、晋(西晋、东晋)、南北朝、隋、唐、五代十国、宋(北宋、南宋)、辽、西夏、元、明、清,所以C项符合题意。

24.D

【解析】

根据所学知识可知,184年,经过精心策划,太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义--黄巾起义爆发,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于土崩瓦解的境地。最终,由于东汉军队的残酷镇压,黄巾起义被镇压下去,但起义沉重打击了东汉的统治,D表述错误,符合题意。ABC项内容都是关于东汉的正确说法,不符合题意,故选择D。

25.D

【解析】

根据题干材料“关东富人益众,多规良田,役使贫民”、“宁负两千石,无负豪大家”可知汉代田庄在地方拥有相当大的社会势力,甚至豪强家族比郡守还可怕,这反映出当时豪强威胁了中央集权,所以抑制豪强成为社会发展之必须,故D项符合题意。A项不符合史实,排除。BC两项材料中没有体现,排除。故选D。

26.C

【解析】

公元25年,参加过农民起义的西汉皇族刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。刘秀就是光武帝。为了使社会安定下来,光武帝多次下令减轻农民的赋役负担,惩处贪官污吏,任用清廉官吏。光武帝末年,社会安定,经济状况明显好转,历史上称这个时期的统治为“光武中兴”。东汉中期以后,继位的皇帝太多年幼,不能主政,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。由于东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,社会上大批贫农流离失所,加上自然灾害频繁发生,广大人民再也不能忍受这种黑暗统治,反抗的情绪在民间蔓延。184年,张角领导的黄巾起义爆发,沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。知识线索“光武中兴→外戚宦官交替专权→黄巾起义”学习的是东汉的兴衰。C符合题意,ABD不符合题意。故选C。

27. 外戚 宦官

【解析】

本题考查外戚和宦官交替专权,根据所学可知,皇帝年幼时权力掌握在太后手中,太后重用自己的亲戚,导致外戚专权;皇帝长大后为夺回权力,就依赖身边的宦官除掉外戚,有出现宦官专权;如此反复就形成了外戚和宦官交替专权的局面。

28.(1)即位的皇帝大都年幼;外戚和宦官交替专权,政治腐朽不堪,时局动荡不安。(2)黄巾起义;太平道;起义最终失败,但是沉重打击了东汉政权,使其一蹶不振。(3)由于即位的皇帝年龄比较小,产生了外戚和宦官交替 专权现象,社会动荡黑暗,导致了东汉末年的黄巾起义。

【解析】

(1)第一小问,根据图一中即位皇帝的年龄可知,皇帝大多年幼;第二小问,根据所学可知,皇帝年幼时,大权由太后主持,就出现重用自己的亲戚,从而出现外戚专权,皇帝长大后,依赖身边的宦官除掉外戚,又出现宦官专权的局面。如此反复,形成了外戚和宦官交替专权的弊端。其危害就是导致政治腐朽不堪,社会混乱,动摇了东汉的统治,从而走向衰亡。

(2)第一小问,根据图片中旗帜上的文字“岁在甲子,天下大吉”可知,这是公元184年即农历甲子年爆发的黄巾起义的口号,图二反映的是黄巾起义。第二小问,根据所学可知,起义的领导人张角创立太平道,经过10多年,信徒到达数十万人,为起义做了充分准备;第三小问,根据所学可知,起义最终因东汉政府的残酷镇压而失败,但是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(3)根据所学可知,皇帝年幼导致外戚宦官交替专权,由此导致朝政越来越腐败,统治黑暗,最终导致黄巾起义爆发的。所以两者之间的直接联系是没有的,图一间接导致了图二的发生。

29.(1)采取轻徭薄赋政策,减轻农民负担,释放奴婢为平民,增加了农业劳动力;比较安定的局面,经济得到恢复和发展。

(2)主父偃。思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱),实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击等。

(3)外戚宦官交替专权。黄巾起义。沉重打击力东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。

(4)治国安邦要关注民生,赢得民心,得民心者得天下等。

【解析】

(1)根据材料一“汉高祖与光武帝”,结合所学知识可知,在关注民生方面汉高祖与光武帝都是采取轻徭薄赋政策,减轻农民负担,释放奴婢为平民,增加了农业劳动力;为此社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力。因此空白处应填写主父偃。汉武帝为实现大一统,除材料中采取的措施外,还有思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱),实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击等。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,东汉后期,外戚宦官交替专权,把持朝政,政治腐朽不堪,社会混乱,人民遭殃,造成“君权旁落局面乱”。由“东汉后期多黑暗,君权旁落局面乱;反抗情绪民间蔓,振臂起义天下应。”可知,公元184年,当时朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断,国势日趋疲弱,又因全国大旱,颗粒不收而赋税丕减,走投无路的贫苦农民揭竿而起,他们头扎黄巾,史称黄巾起义。黄巾起义,沉重打击力东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。

(4)结合所学知识可知,我们认识到,治国安邦要关注民生,赢得民心,得民心者得天下等。

30.(1)陈胜、吴广;中国历史上第一次大规模的农民起义爆发

(2)不正确。因为秦末农民战争爆发的根本原因是秦的暴政。

(3)反映了人民群众再也不能忍受当时的黑暗统治,体现反抗的情绪。 原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,人民流离失所。

(4)张角创立太平道,通过在社会底层传教,为起义从思想上和组织上做了准备

(5)沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

(6)为政清廉,实行仁政,关心人民生活,爱惜民力等

【解析】

(1)依据材料一“秦朝时,有 900 多个贫苦农民,被征发到渔阳戍守边境。他们走到大泽乡时遇上大雨……他们中的两个小队长……领导大家举行起义。” 可是反映的是公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义。这是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治

(2)不正确。因为秦末农民战争爆发的根本原因是秦的暴政。秦始皇广建宫殿、陵墓;繁重的赋税、徭役、兵役;残酷的刑法;秦二世的统治更加黑暗。这些表明秦末农民战争的爆发具有必然性。陈胜、吴广等人在途中遇雨误期,只是起义爆发的偶然现象。即使没有遇到大雨,战争也必定会爆发,只不过是时间上的迟早问题。

(3)依据材料二“吏不必可畏,小民从来不可轻”,可知这首民谣反映出民间人民群众再也不能忍受当时的黑暗统治,体现反抗的情绪。原因是东汉后期外戚宦官交替专权,朝政腐败,灾荒连年,社会动荡,人民流离失所,因此社会矛盾日益尖锐。

(4)依据材料三“张角在社会底层传教十多年……创建了‘黄天泰平’,又称‘太平道’ 管理信徒,他把势力范围分三十六区……每方推一个领袖, 全由张角控制”,可知张角创立太平道,通过在社会底层传教,为起义从思想上和组织上做了准备。

(5)依据材料四“在农民起义的沉重打击下,腐朽的东汉王朝名存实亡”和所学知识,可知黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

(6)通过上述的探究,可知秦朝因为暴政导致秦末农民起义爆发,秦朝短命而亡,东汉后期由于朝政腐败,民不聊生,引发黄巾大起义,沉重打击了东汉王朝的统治,由此得出统治者应为政清廉,实行仁政,关心人民生活,爱惜民力等。

31.(1)重视农业,减轻赋税

(2)将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱

(3)合并郡县,裁减官员。光武中兴

【解析】

(1)

根据所学和材料一“亲领群臣进行农耕以进行劝勉。今年免除百姓应纳的田租一半”可知,这体现的措施是,重视农业,减轻赋税。

(2)

根据所学和材料二“取消郡国铸钱的权利、三官钱”可知,这体现的措施是,将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。

(3)

根据所学和材料三“省减吏员,县国不足置长吏可合并”可知,这体现的措施是,合并郡县,裁减官员;于是,出现了光武中兴。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史